アンチスクイズド光生成器

【課題】

アンチスクイズド光を利用した光通信を実現するためには十分な強度のアンチスクイーズを長期信頼性ある部品のみで容易に実現する方法を発明しなければならない。

【解決手段】

長期信頼性のある光通信用の部品のみでアンチスクイズド光生成系を構築する。連続発振するLD光を強度変調器でパルス化し、光アンプで増幅する。増幅されたパルス光は光ファイバ1での高次ソリトン圧縮効果で短パルス化高ピーク強度化され、光ファイバ2の伝播を通して位相方向に揺らぎが拡大される。光アンプにより初期揺らぎが増幅されているので位相方向に拡大される揺らぎはその分だけ大きくなり、十分なアンチスクイーズ強度を得る。

アンチスクイズド光を利用した光通信を実現するためには十分な強度のアンチスクイーズを長期信頼性ある部品のみで容易に実現する方法を発明しなければならない。

【解決手段】

長期信頼性のある光通信用の部品のみでアンチスクイズド光生成系を構築する。連続発振するLD光を強度変調器でパルス化し、光アンプで増幅する。増幅されたパルス光は光ファイバ1での高次ソリトン圧縮効果で短パルス化高ピーク強度化され、光ファイバ2の伝播を通して位相方向に揺らぎが拡大される。光アンプにより初期揺らぎが増幅されているので位相方向に拡大される揺らぎはその分だけ大きくなり、十分なアンチスクイーズ強度を得る。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明はアンチスクイズド光生成器に関し、特に、量子通信、量子暗号、および、光通信に関する。

【背景技術】

【0002】

通信における秘匿性の要求は古来より未来に亘る永遠のテーマであり、近年のネットワーク社会においては暗号学の発展によりその要求を確保してきた。現在普及している公開鍵暗号等の安全性は、解読に非現実的な時間が掛かることを拠り所にしているが、コンピュータ技術は常に進歩し続けており、公開鍵暗号等は将来に亘って安全性が保証されている訳ではない。一方、現在研究が活発な量子暗号は物理法則的に安全性が保証されたもので、技術が進歩しようとも安全性が落ちることはなく、その実現が望まれている。

【0003】

現在最も実現性の高い量子暗号は微弱LD光を用いた量子鍵配送方式である(非特許文献1)。この方式は送受信者間で必要な共通鍵の共有に量子力学の法則を利用し、共通鍵共有後は通常の暗号通信を行なうものである。共通鍵を共有するプロセスでは専用の光回線を利用し、1つの信号を光子数1個未満の超微弱光で構成して乱数信号を伝送する。1つの信号を光子数1個未満にしたために、仮に盗聴があったとしても正規の受信者はその事実を発見できて、盗聴されずに無事に受信できたと確認できた乱数データのみを用いて共通鍵とする。本方式は暗号学的にもその安全性が証明されているが専用回線を必要とし、また1つの信号に対して光子数を1個未満にしているために伝送損失に極めて弱く、例えば100kmの伝送をすれば鍵生成レートは数bps程度になってしまう。こういった欠点から、微弱LD光を用いた量子鍵配送方式の導入は限られた用途に限定されると予想される。

【0004】

これに対してYuenらはメゾスコピック(メゾスコピックとは巨視的(macroscopic)と微視的(microscopic)の中間の意味)な数の光子を用いて、鍵配送に留まらず信号そのものを伝送する量子力学的方式を提案した(非特許文献2)。光の2つの直交位相成分(あるいは強度と位相の対)は量子力学的揺らぎの精度以下に同時に決して確定しない。位相変調方式を用いた光送受信系において送信基底を細かく変化させ、隣り合う送信基底が量子揺らぎの範囲内に含まれるようにすれば、送信基底を知らない盗聴者にとっては盗聴した信号から意味のある情報を取り出せなくなる。この方式では確かに量子揺らぎの範囲内で基底が不確定になるが、基底を変化させる過程で通常の暗号で用いる擬似乱数を利用した場合には、信号当たりの光子数が大きい場合に通常の古典暗号程度の安全性にしかならないとの報告もあり(非特許文献3)、まだ研究段階にある。

【0005】

Yuenらの方法は1個未満の超微弱光を利用することから脱却し、鍵配送のみならず信号そのものを送ることを念頭において発明されたものであり、現実的な立場に近づいた発明と言える。しかしながら、この方法でさえも一般の光通信系で用いるような巨視的な光量を前提にしたものではなく、一般の光通信系に導入するためにはさらに進んだ発明が必要である。

【0006】

量子力学的性質は一般に微視的領域で顕著になるものなので、光量を巨視的にした場合は一般的に量子力学的性質が現れにくくなる。巨視的な光量でも量子力学的性質を示す光の状態としてはスクイズド状態が知られている。スクイズド状態は真空やレーザーの出力光であるコヒーレント状態の揺らぎを制御したもので(コヒーレント状態の揺らぎは真空の揺らぎに等しい)、真空(コヒーレント状態)では2つの直交位相成分の揺らぎの大きさが等しいのに対してスクイズド状態では一方の直交位相成分の揺らぎが小さく、もう一方の揺らぎが大きい。直交位相空間上の真空揺らぎ(コヒーレント状態の揺らぎ)の面積はこれ以下にすることの出来ない最小のものであって、その真空揺らぎ(量子揺らぎとも呼ばれる)に基づくノイズレベルは標準量子限界と呼ばれる。スクイズド状態の縮小された揺らぎの成分は標準量子限界を破ったものであり注目されて来たが、スクイズド状態は例えば一部が損失すると真空揺らぎの流入のために揺らぎの小さくなっていた直交位相成分が簡単に真空揺らぎ(コヒーレント状態の揺らぎ)程度になってしまう。したがって縮小された揺らぎの成分に注目していたのでは、損失が避けられない光通信にスクイズド状態を応用することはほとんど不可能である。一方、スクイズド状態において揺らぎが大きくなっていた成分(アンチスクイズド成分)は損失により真空揺らぎが加わっても揺らぎの大まかな特性は、もともとの広がった揺らぎであるアンチスクイズド成分で決まり、損失があったとしてもその分だけ揺らぎが小さくなるものの容易に真空揺らぎ(コヒーレント状態の揺らぎ)程度に戻ることはない。即ち、アンチスクイズド成分は通常の古典的光通信と同程度に損失に対する耐力がある。同様な考察により光増幅に対しても、真空揺らぎ以下に縮小された揺らぎの成分がその性質を維持できない一方で拡大した揺らぎの成分には耐力がある。この点に注目し、拡大した揺らぎの成分を利用して盗聴を困難にした光通信法が未公開の特許文献1に記載されている。

【0007】

特許文献1の方法では信号は2値とし、位相空間上に基底に相当する軸をランダムに選ぶ。基底軸の正負の方向をそれぞれ2値の信号に対応させ、その基底軸に垂直な方向に揺らぎを拡大する。基底軸のランダム性を正規の受信者は知りえるものとし、その基底に関する情報を用いて正規の受信者は拡大した揺らぎの影響を受けない方向に射影して測定する(通常のホモダイン検出)。正規の受信者がランダムな基底軸を知るとの前提条件により信号の受信が困難になることはなく、また信号は拡大した揺らぎとは垂直な方向に重畳されているので信号のS/N比が劣化することもない。一方盗聴者がいたとしても、基底軸のランダム性に関する情報を持たないならば、拡大した揺らぎを含めて信号を検出することになりS/N比が大幅に劣化する。即ち、盗聴者の検出誤り確率が正規の受信者に比べて大幅に増大するので、その分だけ通信の安全性が強化される。

【0008】

送信者と受信者が信号基底のための情報を共有するためにはシードキーを用いた擬似乱数発生器を利用する。シードキーを用いた擬似乱数発生は現在の暗号通信で通常行なわれている方法であり、アンチスクイズド光を用いた方法は通常の暗号通信の安全性に加えて、拡大した揺らぎに基づく盗聴困難性を付加した、物理法則的に安全性を強化した通信法である。さらに、この方法では信号強度に合わせてアンチスクイジングの強度を大きくすれば光強度に関係なく同様な検出誤り確率を達成できるため、通常の光通信で用いられるような巨視的な光子数においても適用可能な量子力学的性質を持った通信方法である。

【0009】

ひとつの直交位相成分の揺らぎの拡大はスクイズド光生成時に自動的に達成されるので、基本的にはアンチスクイズド光の生成はスクイズド光生成を行なえば良い。しかしながら、これまでに発明されてきたスクイズド光生成の方法はあくまでスクイジングを意図したもので、安全な光通信を行なうための巨視的な振幅(強度)を持ったアンチスクイズド光生成を意図したものではなかった。例えば、縮退パラメトリック下方変換を用いた方法は角周波数2ωの光を励起光として無入力(真空)の角周波数ωの光を位相に依存して増幅し、数dB程度スクイーズした真空を得る(非特許文献4,5)方法であった。光ファイバのカー効果を用いた方法も色々と提案されてきた。カー効果は屈折率が光強度に応じて変化する現象で、光強度をIとして屈折率はn=n0+n2Iで与えられる。ここでn0が線形屈折率を表し、n2が非線形屈折率を与える係数である。光の振幅方向(強度)に揺らぎあればカー効果により屈折率が揺らぎ、結果として位相方向に揺らぎが拡大する。拡大した位相方向の揺らぎが振幅に比べて十分に小さければ、直交位相空間内の揺らぎの面積が維持されるように揺らぎは変化し、位相方向に揺らぎが拡大したことに伴い揺らぎの縮小する方向が存在する。即ちスクイーズする。この原理を利用して擬似的なスクイズド真空生成を意図したものが対称型ファイバ干渉計の方法であり(非特許文献6、7;未公開の特許文献2)、振幅を持って振幅方向にスクイーズした光の生成を意図したものが非対称型ファイバ干渉計の方法であった(非特許文献8、9)。

【0010】

これらの方法はあくまでスクイズド光生成を意図したものであり、光通信用のアンチスクイズド光生成を意図したものではない。励起光源として固体レーザーやファイバレーザーを必要とし、高安定な光干渉計を必要とするものもある。また光通信で必要とされる長期信頼性、メインテナンスフリー動作、高繰り返しレート、低ジッタ、パルス間コヒーレンス等の要求を満足するものでもない。したがって、未公開の特許文献1で示した安全な光通信を実現するにはアンチスクイズド光源の発明が必須である。

【0011】

【特許文献1】特願2005−319032号号公報

【特許文献2】特願2005−002071号号公報

【非特許文献1】N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, Reviews of Modern Physics 74, 145 - 195 (2002).

【非特許文献2】G. A. Barbosa, E. Corndorf, P. Kumar, and H. Yuen, Physical Review Letters 90, No. 22, 227901 (2003).

【非特許文献3】T. Nishioka, T. Hasegawa, H. Ishizuka, K. Imafuku, and H. Imai, Physics Letters A 327, 28 - 32 (2004).

【非特許文献4】L. Wu, M. Xiao, and H. J. Kimble, Journal of Optical Society of America 4, 1465 - 1475 (1987).

【非特許文献5】T. Hirano and M. Matsuoka, Optics Letters 15, 1153 - 1155 (1990).

【非特許文献6】M. Shirasaki and H. A. Haus, J. Opt. Soc. Am. B 7, 30 - 34 (1990).

【非特許文献7】C. X. Yu, H. A. Haus, and E. P. Ippen, Optics Letters 26, 669 - 671 (2001).

【非特許文献8】M. J. Werner, Physical Review Letters 19, 4132 - 4135 (1998).

【非特許文献9】S. Schmitt, J. Ficker, M. Wolff, F. Koenig, A. Sizmann, and G. Leuchs, Physical Review Letters 81, 2446 - 2449 (1998).

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

アンチスクイズド光を用いたセキュア光通信は信号光の振幅方向の揺らぎを通常の光通信のレベルに留めて位相方向のみに揺らぎを大きくし、盗聴者の検出誤り確率を増加させて通信の安全性を向上させようとするものである。盗聴者の検出誤り確率は位相方向の揺らぎΔpと振幅A0の比Δp/A0と共に増加するので、通常の光通信級の巨視的な強度(振幅)を用いる場合、位相方向の揺らぎは巨視的な大きさになっていなければならない。スクイズド状態を生成するために各種提案実証されてきた方法は、真空揺らぎに対して数dBスクイーズするためのものであり(したがって、数dBアンチスクイーズする)巨視的なアンチスクイジングを得るためのものではない。さらに、これまでの方法は励起光源として固体レーザーやファイバレーザーを用いており、場合によっては高安定性を必要とする干渉計も必要で、メインテナンスフリーで長期信頼性が必要とされる光通信の要求に十分に応えられるものではない。したがって本発明で解決しようとしている課題は、信頼性ある通常の光通信用部品のみを用いて十分なΔp/A0を与えるアンチスクイズド光を生成する方法を与えることである。さらに、光通信で要求される繰り返しレート、パルス間コヒーレンス、低ジッタ等の仕様を満足させることも課題である。

【課題を解決するための手段】

【0013】

第1の原理として光ファイバのカー効果を用いて位相方向の揺らぎを拡大する。この揺らぎ拡大の効果は光の強度と共に大きくなるので必然的に要求される光強度は大きくなる。通信用のレーザーダイオード(LD)の出力光では光アンプで増幅しても十分な強度が得られないのでLD光を強度変調器によりパルス状にして光ファイバの高次ソリトン圧縮効果を利用してピーク強度を増強する。増強されたピーク強度を維持してファイバ伝播できればカー効果により位相方向の揺らぎは大きくなる。これは第2の光ファイバを導入して基本ソリトン条件を満足させることで実現する。光ファイバは長尺なものであるから積算効果によって十分な強度の位相揺らぎ、即ち十分な強度のアンチスクイズド光が得られる。本手段の構成は光通信用の部品のみからなり、光通信で要求される仕様を満足させられる。

【発明の効果】

【0014】

上記の手段はすべて通常の光通信用の部品のみから構成されるものであり長期信頼性の要求を満たすと共にメインテナンスフリーも実現する。さらに、LDを連続光発振動作させるのでパルス間コヒーレンスも確保され、繰り返しレートは強度変調器の変調レートのみで決まるので可変であり且つ高安定、低ジッタである。光通信において要求される仕様を満たした、十分な強度のアンチスクイズド光が得られるようになり、巨視的な光強度においても物理法則的に安全性が保障された光通信が実現可能になる。

(実施例1)

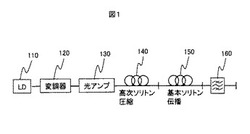

図1は本発明の実施の形態を示すブロック図である。連続発振するLD110からの出力光を強度変調器120によりパルス光に変換し、光アンプ130により増幅し、LD110の発振波長に対して異常分散を示す単一モードファイバ140に伝播させる。光ファイバ伝播中のパルス光はファイバ固有の波長分散効果と光強度に依存したカー効果を受けるが、適当な光強度においては分散効果とカー効果が釣り合ってパルス波形を維持してファイバ伝播するようになる。これが基本ソリトンと呼ばれる状態である。このソリトン条件よりも光強度が強くなると高次のソリトン状態になり、ソリトン周期と呼ばれる周期でパルス幅が変化するようになる。最もパルス幅が小さくなった地点でファイバ140の伝播を打ち切れば入力時のパルス幅よりも短くなったパルス光を得ることができる。パルスが短くなったことによりピーク強度が増すのでこの状態を維持したまま単一モードファイバ150に伝播させることができれば、大きい光強度によるカー効果を通して位相方向に揺らぎの広がったアンチスクイズド光を得ることができる。また光アンプ130により初期揺らぎも増幅されているのでその分だけアンチスクイーズも大きくなる。ファイバ150においてパルス波形を維持してファイバ伝播させるためには基本ソリトン条件を満足させれば良く、高次ソリトン条件を満たしていたファイバ140に比べて異常分散の大きさが小さいファイバを用いればよい。ファイバ150では大きいピーク強度を維持したまま伝播させるのでラマン効果によりピーク波長がシフトし、ファイバ150の後段に配置した帯域透過フィルタ160によりLD110の元もとの発振波長の光と分離する。

【0015】

以上がアンチスクイズド光生成の基本的原理であるが、最適なアンチスクイズド光を得るためには適当なパラメタ設定が必要である。以下ではそのパラメタを決定するにあたり必要となる基礎的な事項をまず述べる。

【0016】

1.1 パルス光のファイバ伝播を記述する方程式

光ファイバを伝播する1ps程度あるいはそれ以上のパルス幅の光は、時間軸の原点がパルスと共に移動するいわゆる遅延座標系を用いて(数1)

【0017】

【数1】

で記述される(アグラワール:非線形ファイバ光学 原著第2版 p. 51 吉岡書店、1997年)。A(z,T)はパルスの振幅から搬送波の振動項を抜き出して残った包絡線を記述するもので、|A|2が光強度を表すように規格化されている。βiは搬送波の角周波数ω0におけるi次の分散で(数2)

【0018】

【数2】

で定義されるものである。αは吸収係数、TRは1次のラマン効果を表す係数で石英ファイバではおよそ5fsである。γは(数3)

【0019】

【数3】

で定義される非線形効果を与える係数である。ここでn2は非線形屈折率、Aeffはファイバの有効断面積である。(数1)の右辺第1項がカー効果、第2項がラマン効果、第3項がパルスの自己急峻化効果を与える項である。(数1)を解析的に解くことはできないが数値計算は可能で後ほど計算結果を示す。

【0020】

1.2 量子ソリトン

遅延座標系は時間Tの基準点がパルスと共に移動するもので(数1)による解析ではT軸上の振幅が初期状態として設定され、それがz軸方向に展開する様子が示される。時間発展を記述する通常の運動方程式の感覚からすればzとTの役割が逆になっている。その意味もあって量子ソリトンを記述する際はzとTの表記を入れ替えるのが慣例である。量子化の手続きは通常の電磁場における場合と同様で(数1)において古典場であるA(z, T)を演算子に置き換え、適当な交換関係を設定する。

【0021】

光ファイバ中のソリトンはカー効果による自己位相変調((数1)の右辺第1項)と異常分散((数1)の左辺第2項)が釣り合った状態であり、(数1)の主要項(左辺第1及び第2項、右辺第1項)のみを取り出すことによって記述できる。主要項以外を小さいとして無視すれば

【0022】

【数4】

と書ける。但し(z, T)を(t, x)に書き直し、[a^(t,x), a^†(t,x’)]=δ(x−x’)の交換関係を満たすようにAの次元を変換してa^とした。Kはγの次元を変換したものであり、C=−β2である。(数4)は演算子が時間発展するHeisenberg方程式であるが視覚的類似からしばしば非線形シュレディンガー方程式と呼ばれる。(数4)はc-numberに対してはよく知られた解析的な解があり、量子力学的な描像はそれに対する摂動としてしばしば表現される(H. A. Haus and C. X. Yu, J. Opt. Soc. Am. B 17, 618 - 628 (2000).)。(数5)

【0023】

【数5】

のようにc-numberの部分を抜き出せばc-numberの基本解はA0, p0, θ0, x0を任意の定数として(数6)

【0024】

【数6】

【0025】

【数7】

により記述される。∫|a0|2dxは平均光子数n0を与える。量子力学的描像は(数5)を(数4)に代入してΔa^に関して1次の項まで残せば考察できる。

【0026】

【数8】

(数8)からカー効果による量子揺らぎの時間発展がc-numberである強度に比例することが予想できる(右辺第3項及び第4項)。n0, θ0, p0, x0のq-numberの部分をΔn^, Δθ^, Δp^, Δx^として(数8)を解けば、無次元のΔA^1 =ΔA^0√ζ,ΔA^2 =A^0Δθ^√ζを用いて、Φ(t) = KA02t/2として(数9)、(10)

【0027】

【数9】

【0028】

【数10】

を得る(H. A. Haus and C. X. Yu, J. Opt. Soc. Am. B 17, 618 - 628 (2000).)。この様子を示したのが図2である。カー効果のために位相方向(ΔA2方向)に揺らぎが拡大しアンチスクイーズする。ΔA2の揺らぎはΔA1の初期揺らぎに比例して拡大するので、初期揺らぎに不確定性関係で決まる最小揺らぎではなく大きな揺らぎを選べば大きくアンチスクイーズした状態が生成できる。尚、スクイジングパラメタrは(数11)

【0029】

【数11】

で与えられる(H. A. Haus and C. X. Yu, J. Opt. Soc. Am. B 17, 618 - 628 (2000).)。

【0030】

ここで大まかなスクイジング強度を見積もる。光ファイバの非線形屈折率n2は報告値にばらつきがあるが、例えば2.66 x 10−20 m2/Wである。光ファイバの有効断面積Aeffを50 μmとすればγ= 2 x 10−3 (Wm)−1になる。パルス波形を(数6)で与えられるようなsech2を仮定してピーク強度を10 W、光ファイバ伝播距離を10 kmとすればΦ(t) = KA02t/2 = γP0z/2 = 100(P0はピーク強度)、r= 5.3になる。デシベルの単位にすれば10 log e2r = 46 dBでアンチスクイーズ成分が200倍になったことになる(スクイーズ成分は1/200倍)。初期揺らぎを光アンプ(例えば、EDFA: Erbium-doped fiber amplifier)により真空揺らぎの10 - 100倍(利得が102 - 104に対応)にしておけばアンチスクイーズした成分の揺らぎは真空揺らぎの2000 - 20000倍になる。1信号当たりの光子数を106個(2.5 Gbpsのレートの場合1.55 μmの波長で0.3 mWに相当)とすれば、この広がった揺らぎが(例えばアンチスクイーズした揺らぎが真空揺らぎの2000倍である場合)位相空間の原点に対して張る角度θは90°になる。光子数が107個の場合は35°である。

【0031】

ΔA2がこのように大きくなるともはや(数8)の近似式が成立する範囲を超えており見積もりの正確性は失われるがアンチスクイーズが十分であることは理解できる。また図2は傾いた直交位相スクイーズ(アンチスクイーズ)を表す図になっているが、アンチスクイーズした揺らぎが原点に対して張る角度が大きくなればこの表現は正確ではなくなり、位相空間上の揺らぎの形は三日月型になる。

【0032】

1.3 ソリトンの次数

1.2節で述べたように十分にカー効果が働く光強度で光パルスをファイバ伝播させれば光強度とファイバの長さの積に比例したアンチスクイジングを得る。ファイバには損失(-0.2 dB/km)があるのでカー効果が有効に働くファイバ長は10 kmのオーダーである。したがって前節の見積もり程度のアンチスクイーズを得るためには10 W程度のピーク強度が必要になる。LDの出力光は10 mW程度であり光アンプで増幅しても1 W程度が限界なのでパルス圧縮等、何らかの方法でピーク強度を上げる必要がある。光ファイバを用いたパルス圧縮法としては高次ソリトン圧縮と分散減少ファイバによる基本ソリトンの断熱圧縮法が知られている。前者は10 - 100 ps程度のパルスを1 ps程度に圧縮することに適しており、後者は1 ps程度のパルスを0.1 ps程度に圧縮することに適している。いずれの方法でも基準になる重要なパラメタはT0をパルス幅((数6)におけるζに等しい)として(数12)

【0033】

【数12】

で与えられるソリトン次数Nである。連続光をパルス光に変換する強度変調器120は消光特性が非線形に変化する電界吸収型(EA)変調器を利用するのが有利である。LDの出力光をEA変調器で最大限の正弦波変調をすれば(素子を破壊しない範囲の最大電圧の意味)、2.5GHzの場合でT0を50 ps程度にできる。常識的な値として通常分散ファイバの値(γ=1.3 x 10-3 (Wm)-1, β2=-2.0 x 10-2 ps2/m)を用いればP0 = 1 Wの時N = 12.7になる。これは高次ソリトンになっている。

【0034】

1次の基本ソリトンはパルス波形を維持して伝播するが、高次ソリトンはz0 = (π/2)T02/|β2|で与えられるソリトン周期でパルス幅をビートしながら伝播する。パルス幅が最も短くなったところでファイバ伝播を打ち切れば短パルスを得る。後ほど数値計算で示すように通常の光通信用の部品を用いてパルス幅が約1 ps、ピーク強度が数十Wのパルスを生成できる。このパルスをこの波形を保ったまま10 kmのオーダーの光ファイバ150に伝播させることが出来れば前節の議論に基づいて十分なアンチスクイーズを得る。単パルスを10 kmも伝播させるためにはN = 1の基本ソリトンの条件を満足させる必要があるが、幸いなことに非零分散シフトファイバ(Non-Zero dispersion-shifted fiber: NZDSF)と呼ばれるファイバが各種開発されており、(数12)のN = 1を満足する条件が達成できる。

1.4 アンチスクイジングの見積もり法

1.2節で述べたようにアンチスクイーズした揺らぎはスクイジング強度Φが十分に大きい場合、(数10)より得られる(数13)

【0035】

【数13】

【0036】

【数14】

で見積もれる(ここのtはzの意味である。)。k0はΔA1方向の初期揺らぎで、光アンプで増幅されていることを仮定してk0 >> 1とする。γとP0はzの関数なので(数13)は積分表示にするべきである。図2から明らかのようにΔA2方向の揺らぎの拡大はk0に比例する。 k0は定数であるが各位置zにおけるΔA1方向の揺らぎは光ファイバの損失のためにk0ではなく損失した値になる。またアンチスクイーズした揺らぎもファイバ伝播の損失のために縮小する。以上の要素を取り入れて、k0 >> 1を仮定して損失に伴う真空揺らぎ流入の効果を無視すれば(数15)

【0037】

【数15】

となる。一行目右辺の一つ目の指数関数がΔA1方向の揺らぎの減衰を表し、2つ目の指数関数が拡大したΔA2方向の揺らぎの減衰を表す。γとαは使用する光ファイバにより求まるのでΔA2を求めるにあたって必要な量はc-numberであるP0のみになる。したがって問題は光ファイバの実際の条件を用いて(数1)を数値的に解くことに帰着する。

【0038】

(数10)によるアンチスクイジングの評価では非線形項としてカー効果((数1)の右辺第1項)のみを考慮している。以下のシミュレーション結果で示すようにパルス伝播ではラマン項((数1)の右辺第2項)も大きな効果を示す。そこで揺らぎに対する(数1)の右辺第2項と第3項の影響を第1項との比較の形で見積もっておく。(数1)の右辺第2項の第1項との違いは−TR(∂/∂T)なる演算子が付く点である。この違いは、c-numberの部分を分離してq-numberの部分を線形近似した(数8)においても同様である。1 psのパルスを考えた場合、(∂/∂T)に起因する因子は1 ps-1程度になるのでTR= 5 fsならばTR(∂/∂T)から発生する因子は1/200程度になる。したがってアンチスクイジングの見積もりにおいてラマン項は無視できる。同様に(数1)の右辺第3項の因子は(2i/ω0)(∂/∂T)なので波長1550 nmで1 psのパルスを考えればこの因子に起因する効果の大きさは(数1)の第1項の1/600程度になる。以上の見積もりからアンチスクイジングの概略は(数15)により見積もれることがわかる。

1.5 EA変調器の特性

強度変調器120には印加電圧に対して非線形に消光する電界吸収型変調器(EA変調器)を利用するのが有利である。EA変調器の消光特性とチャープ特性は複雑で個体差もあるが概ね以下の近似で表現することができる。消光特性(透過率T)に関しては印加電圧をV、フィッティングパラメタをδVとすれば-15 dB程度までsech2(V/δV)で比較的よく表される。本実施例で示すシミュレーションではδV= 1/1.8 Vとする。チャープ特性はαパラメタと呼ばれる屈折率の実成分と虚成分の微小変化の比α= δn'/δn''でしばしば表現される。本シミュレーションではαパラメタの対電圧特性を線形近似し(α= B - CV)、10 GHz, 1600 ps/nm型と呼ばれるEA変調器でB = 1.2, C = 2.3 V-1、800 ps/nm型と呼ばれるEA変調器でB = 1.6, C = 1.4 V-1とする。

【0039】

EA変調器の有効長をz0とすれば透過率はT = exp(-2δn''k0z0) = sech2(V/δV)と書けて、EA変調器の消光に伴う位相変化は(数16)

【0040】

【数16】

となる。

1.6 伝播方程式の数値計算法

パルス光の伝播方程式(数1)はスプリットステップフーリエ法と呼ばれる方法で計算可能である(アグラワール:非線形ファイバ光学 原著第2版 p. 56−60 吉岡書店、1997年)。この方法は線形項をフーリエ領域で計算し非線形項を時間領域で直接計算するもので、線形項と非線形項を交互に分離して計算する。本実施例で示すシミュレーションでは4096点からなる離散的高速フーリエ変換を用い、2.5 GHzでEA変調器を正弦波変調することを想定して時間軸上の周期は400 psとする。離散的フーリエ変換の周期を変調の周期に一致させているので伝播に伴ってパルスが境界まで到達しても反対側の境界から再出場することになり、境界における振る舞いで煩わされることはない。

【0041】

以上が実施例1の構成部品のパラメタを最適に決定するための基礎的な事柄である。以下では上記の理論に基づき実際に最適化されたパラメタの一例を述べる。

1.7 高次ソリトン圧縮とファイバ140の長さ決定法

図1の構成において強度変調器120はEA変調器を採用することとし、2.5GHzの正弦波で変調する。EA変調器の印加電圧に対する非線形性のために正弦波変調でも図3(a)に示すようにsech2関数的なパルスになる。図3において実線が強度|A|2を表し、破線が振幅Aの位相を表す。位相は2πの周期関数であり図3では(-π/2, π/2)の範囲に選ばれている。EA変調器の消光特性は1.5節で述べたように印加電圧に対してsech2関数で近似できる。この関数がほぼ指数関数で近似できるようにオフセット電圧-0.5 Vを印加することとし(EA変調器への印加電圧は負とする)、また極力短パルス化させるために仕様で許される最大電圧を印加するものとして変調振幅を4.5Vppにする。チャープ特性を1600 ps/nm型(B = 1.2, C = 2.3V-1)に仮定した場合の強度変調器120からの出力パルスが図3(a)である。パルス幅は半値全幅で60ps(sech2の波形を仮定した場合のT0は34 ps)で、このパルスのデューティ比はおおよそ1/6である。このデューティ比を参考にして光アンプ130の出力時のピーク強度を1Wに設定する。この場合、平均光強度は22dBmになり、光通信における安全性のひとつの基準である27dBm以下の条件は十分に満たされている。

図3(a)のパルス光を一般的な単一モードファイバである通常分散ファイバに6 km伝播させた場合の結果が図3(b)である。通常分散ファイバのパラメタは、波長1540nm、β2=−2.0x10−2ps2/m、β3=1.2x10−4ps3/m、γ=1.3x10−3(Wm)−1、α=0.2dB/km、TR=5fsとした。図3(b)に示すように5 kmあたりから突然パルス化し、120 m刻みでは5640 mで最大のピーク強度(13 W)を示す。(c)がその際のパルス波形である。幅の広い肩が存在するものの中心部はパルス幅1.7 ps (FWHM)にまで圧縮される(sech2(t/T0)を仮定するとT0 = 0.95 ps)。またその際のスペクトルを示したものが(d)である。高次ソリトンを反映して構造のあるスペクトル強度・位相になっている(図では刻み幅を計算点の4倍にしている)。

以上のシミュレーションによりファイバ140の最適長(5640m)が求まったが、この長さは以下の経験式(数17)を用いておおよそ見積もることもできる(アグラワール:非線形ファイバ光学 原著第2版 p. 249 吉岡書店、1997年)。

【0042】

【数17】

【0043】

【数18】

【0044】

ここでNは(数12)から得られるファイバ140でのソリトン次数で、T0=34ps及びβ2=−2.0x10−2ps2/mを代入すれば4680mになる。シミュレーション結果の5640mとは約20%の誤差があるものの大まかな数値は見積もれる。

【0045】

上記のシミュレーションではEA変調器のチャープは1600ps/nm型を仮定した。800ps/nm型でも同様なシミュレーションが可能で、結果は最大ピーク強度を得るファイバ長が5880m(120m刻みで)になり、1600ps/nm型の場合に比べて僅かに長かった(最大ピーク強度は1600ps/nm型に比べて逆に十数%低かった)。したがって、最適なファイバ長はEA変調器130のチャープ特性やファイバ140のパラメタにより多少変化することが予想される。

【0046】

実際にアンチスクイズド光源を組み立てる過程では、正確なシミュレーションや経験式(数17)あるいはそれらを参考にして得られた経験式を用いてファイバ140の長さを決定し、光アンプ130からの出力光の強度を変化させながらファイバ140からの出力光のパルス幅を測定し、最短パルス幅が得られた光強度を採用して完成品にすればよい。

【0047】

以上、ファイバ140として通常分散ファイバを用いた例を示した。高次ソリトン圧縮効果はソリトン次数Nが1よりも大きければ有効なものなので、使用する波長で異常分散を示すファイバであれば通常分散ファイバ以外のファイバでも適用可能である。また、それらのファイバの組み合わせでも良い。

1.8 ファイバ150における基本ソリトン伝播と長さ決定法

ファイバ140を通してパルス圧縮されたパルス光を、高いピーク強度を維持したままファイバ150に伝播させられればアンチスクイズド光を得る。この要請はファイバ150に非零分散シフトファイバ(Non-zero dispersion-shifted fiber: NZDSF)を採用することにより実現できる。図4(a)は高次ソリトン圧縮したパルス(図3(c),(d))を引き続きNZDSF(波長1540nmでβ2=−4.8x10−3ps2/m、β3=1.0x10−4ps3/m、γ=2.0x10−3(Wm)−1、α=0.2dB/km、TR=5fsの場合)で5 km伝送させた様子である。高次ソリトン圧縮後はピーク強度が大きく強度の時間変化も大きいのでラマン効果を表す(数1)の右辺第2項が大きく関与する。 (数1)の右辺第2項は結晶中の原子核が光に対して遅延応答することが起源であり、量子論的には高次ソリトン圧縮されたパルスが励起光となって1フォノン分低エネルギー側の光を増幅し(誘導ラマン散乱)、結果として(数12)のN = 1を満たす基本ソリトンが自発的に形成される(ラマンソリトン)。ラマンソリトンは自分自身が励起光となってパルス内誘導ラマン散乱するので自発的に長波長側にピークシフトする(図4(b))。この長波長シフトのためにNZDSFの持つ分散を通してラマンソリトンは励起光と時間的に分離していく(図4(a))。パルス幅とピーク強度は励起光の条件を基にして(数12)を満たすように決まる。N ≧1を満たさなければソリトンになれないので励起光は一定の条件を満たす必要がある。ピーク強度P0とパルス幅T0に励起光(高次ソリトン圧縮した光)の値(P0 = 13 W, T0 = 0.95 ps)を採用して(数12)の右辺を計算すれば N = 2.2になる。励起光のすべてがラマンソリトンに変換されるわけではないのでNが余裕をもって1よりも大きい必要がある。図4の条件では余裕を持ってラマンソリトンを形成しており、またピーク強度は励起光のピーク強度を上回る。ラマンソリトンはファイバにおける損失等の摂動があってもピーク強度・パルス幅・スペクトル幅を自発的に調整してソリトン条件を満足する性質があり、パルス波形とスペクトルの両者が良い性質を維持して長距離伝播する。図4(b)に見るようにラマンソリトンのスペクトルは励起光と分離するので帯域透過フィルタ160により励起光を取り除けば高純度のアンチスクイズド光を得ることができる。図4のシミュレーション結果はNZDSFと通常分散ファイバの接続損失を-0.2 dBとしているが、損失を僅かに振ってもほとんど影響しない。

【0048】

アンチスクイーズの大きさは(数15)から見積もれる。ピーク強度を大きく維持できれば伝送距離に応じてアンチスクイーズは大きくなるが、ファイバ長が長くなれば損失も大きくなるのでアンチスクイーズを最大にするファイバ長がある。アンチスクイーズの強度(増幅度)Φをファイバ150の距離に対してプロットしたものが図5(a)である。目的とするアンチスクイーズの強度(増幅度)が決まっている場合は図5(a)に基づいてファイバ150の長さを決定すればよい。特許文献1で意図するアンチスクイーズの利用法の場合は重要な量がアンチスクイーズそのものの絶対値ではなくアンチスクイーズした揺らぎが位相空間の原点に対して張る角度θになる。θはtanθ= k0ΔA2/√n0の関係式から求まる。Φ(z)/√n0 ≒ΔA2/√n0をファイバの伝播距離に対してプロットしたものが図5(b)である。平均光子数n0はラマンソリトンを構成するスペクトル強度を積分しλ= 1540 nmの光子のエネルギーで割ることにより見積もる。光アンプにより1000倍の増幅があるとすればk0 ≒10√10なのでΦ(z)/√n0 = 0.024とすれば2θ= 74°となって十分な角度を得る。目的とするθが決まれば、θと光アンプの増幅度(即ち、k0)から必要となるΦ(z)/√n0が決まってファイバ150の長さが図5(b)から決定される。図5(b)に見るようにΦ(z)/√n0は距離に対して飽和するのでファイバ150の長さの上限としては概ね50km取ればよい。但し、アンチスクイズド光生成器からの出力強度を小さくしたい、あるいはスペクトル幅を縮小したいといった要望を満足させるためにファイバ150をさらに長くする場合もあり、100km程度の長さにすることもある。

【0049】

図5(c)はラマンソリトンのピーク波長をプロットしたものである。ピークシフト量はΦ(z)/√n0よりも早く飽和する。この図からラマンソリトンのピーク波長のシフト量が見積もれるので、LD110の発振波長を調整してアンチスクイズド光の波長を所望のものにすればよい(本実施例ではLD110は1540nmで発振)。

【0050】

励起光(LD110の出力光)とアンチスクイズド光(ラマンソリトン)は図4(b)に示すように波長が異なるので帯域透過フィルタ160によりアンチスクイズド光のみを取り出すことが出来る。ラマンソリトンは基本ソリトン条件を満足するものであり、時間波形及びスペクトルの両者が位相も含めて滑らかで良質なものとなる。アンチスクイズド光と励起光はスペクトル上分離することが好ましいので、十分に分離するようにファイバ2の長さを確保する必要がある。図4(b)に見るように本実施例で用いたパラメタの場合、5kmのファイバ長はピーク分離に関して十分な長さである。さらに短いファイバ長でも条件によっては分離することは可能で1kmあるいは2kmがおおよその下限になる。

【0051】

NZDSFは各種特性のものが市販されており、大雑把には低分散型と中分散型に分類される。本実施例では低分散型のNZDSFを仮定してシミュレートした結果を示した。中分散型を用いた場合はアンチスクイーズの強度とラマンシフト量が小さくなる。光アンプ130からの出力強度が大きく設定される等でこれらの量を抑えたい場合には中分散型を利用するのが有利である。様々な目的に合わせて適当なファイバを選択すればよい。

【0052】

(実施例2)

単一モード型のファイバは基本的には同心円状に作られているが、僅かな歪みや捻りあるいは曲げにより複屈折が生じる。この複屈折のために伝播する光の偏光状態が変化して実効的なカー効果の大きさが幾分変化する。図6に示すようにファイバ140の入力手前に偏波調整器141を設置すれば実効的なカー効果を調整することが出来、高次ソリトン効果による短パルス化の最適条件への合わせ込みに供することができる。同様にファイバ150の入力手前に偏波調整器151を設置すれば、ファイバ150伝播時の実効的なカー効果を調整でき、アンチスクイーズ生成における最適条件達成に供することができる。

【0053】

(実施例3)

実施例1、2では一方向性の構成になっており単純な構成のため有利であるが、ファイバ150に関しては典型値として十kmから数十kmを要するのでやや不経済な面もある。そこでファイバ150の部分を往復伝播の構成としたものが図7である。ファイバ140の伝播までは実施例1と同じで、その後まずアイソレータ145に通過させる。これはファイバ150を往復伝播させるために戻り光が僅かながら存在し、それを逆行させないためである。次に偏波調整器146により直線偏光にして偏光ビーム分離器147に通過させる。LD110から偏光ビーム分離器147までを偏波保存ファイバで構成すれば偏波調整器146は省略できる。偏光ビーム分離器147を通過した後はファイバ150を伝播し、ファラデーミラー155で直交する偏光に変換されてファイバ150を逆行して偏光ビーム分離器147まで戻る。往路と復路では偏光が直交しているので、偏光ビーム分離器147では元来た経路には戻らず、帯域透過フィルタ160側に出力し、フィルタ160によりラマンソリトン(アンチスクイズド光)のみが取り出される。

【0054】

本実施例の基本動作は実施例1と同じであり、新たに加わった部品の損失等を考慮すれば設計方法・シミュレーション方法は実施例1の場合と同様である。また実施例2の場合と同様に偏波調整器141や151を設置して系の最適化を図ることもできる。本実施例ではファイバ150が往復伝播であり原理的には往路と復路で直交する偏光状態で伝播するはずであるが、偏波モード分散やファラデーミラーの不完全性のために偏光ビーム分離器147に戻ってきた時点で直交性が必ずしも完全ではない。偏波調整器151を設置すれば偏波モード分散を微調整できるので、この直交性の不完全さを一部解消することもできる。

【0055】

(実施例4)

実施例1,2,3においては定常光を出力するLD110と強度変調器120を用いてパルス光を生成した。図8に示すように種光の光源としてモード同期レーザー115を用いれば出力光そのものがパルス状になっているので強度変調器120を省略することができる。またパルス幅が十分に狭い場合は高次ソリトン圧縮を省略して(即ち、ファイバ140を省略して)光アンプ130によって増幅したパルス光をファイバ150に直接導いてもアンチスクイズド光を得ることができる。

【0056】

図8は図1の光源部をモード同期レーザーに取り替えたものであるが、図6及び図7のLD110及び強度変調器120をモード同期レーザー115に置き換えても同様に所望の動作をする。

【0057】

(実施例5)

実施例1−4で得られたアンチスクイズド光生成器201を用いた光通信系の一例を図9に示す。ここで示した例は差動位相変調方式(Differential-phase-shift keying: DPSK)の場合である。アンチスクイズド光は位相変調器210で信号に相当する変調を受けて送信される。位相変調器では(0,1)の2値の信号に対応する(0、π)の位相変調量に加えて擬似乱数発生器220からの出力を利用したでたらめな位相α(0≦α<2π)を重畳する。したがって信号の位相をφ(φ=0あるいはπ)とすれば、位相変調器で重畳される位相はφ+αになる。光伝送路301を伝送した信号光は受信機400内でまず位相変調器410により−αの位相変調を受ける。これは送信機内の擬似乱数発生器220と受信機内の擬似乱数発生器420とで同じアルゴリズムを用い、同期して動作させることにより達成される。位相変調器410を通してでたらめな位相αを解除された信号光は信号を表す位相φのみが残り、1ビット遅延させる干渉計430を通して隣り合う信号同士を干渉させた後、2つの光検出器441及び442を用いて平衡型検出される。1ビット遅延干渉計430の光路間の位相差は0にしておけばφは0あるいはπなので、検出されるのは検出器441と442のどちらか一方のみである。これにより2値の信号を判定できたことになる。差動検出器450により441と442の検出信号の差を出力するようにしておけば両検出器において共通するノイズは除去されるので低ノイズな出力信号が得られる。

【0058】

実施例1において述べたように光ファイバ140では高次ソリトン圧縮効果を用いてパルス圧縮する。そのためにはソリトン次数Nは2以上であることが必要である。経験式(数17)からも明らかなようにソリトン次数Nは大きいほどパルス圧縮効果が大きいので、原則としてNは大きいほど良いが、様々な制約から実質的にはN = 500程度が上限になる。(数12)に示されているようにソリトン次数Nはγ, P0, T0, β2の各パラメタから決定される。γは光ファイバのカー効果を表すパラメタであまり変化させることが出来ない。P0はピーク強度で種々の光源や光アンプを用いることにより幅広く変化させることができる。概ね0.1 W < P0 < 10 kWの範囲が実質的な値である。T0はパルス幅を与えるパラメタで、下限は超短パルス光源を用いた場合のパルス幅、上限は連続光光源を用いた場合の変調器120の繰り返しレートから決まる。これらの条件から概ね0.1 ps < ΔT < 1 nsの範囲になる。β2は光ファイバの群速度分散で各種値のものが実現可能であるが、概ね- 0.1 ps2/m < β2 < 0 ps2/mの範囲になる。これらの数値範囲は実用上の目安である。必ずしも、これに制約されるものではない。

【産業上の利用可能性】

【0059】

本発明は巨視的な光強度に対しても物理法則的に安全性が保証された通信を可能にする場合に必須となる光源の実現法を提供している。本発明は安全な通信方法を現実的な条件下で実現するのにおいて鍵となる装置を提供するものであり利用可能性は高い。

【図面の簡単な説明】

【0060】

【図1】本発明を具体的に実施するための構成。

【図2】直交位相空間上の揺らぎがカー効果を通して変化する様子。

【図3】(a)連続発振するLDからの出力光をEA変調器により2.5GHzで正弦波変調してパルス化した光の強度波形とその際の位相。位相は(-π/2, π/2)の範囲に選べれている。(b)(a)のパルス光が通常分散ファイバを伝播する様子。(c)(b)においてz=5640mの位置でのパルス波形と位相。(d)(c)のパルスのスペクトル強度と位相。

【図4】(a)高次ソリトン圧縮された光がNZDSFを伝播する様子。高次ソリトンからラマンソリトンが形成され、時間軸上分離していく。(b)NZDSFを5km伝播した後のスペクトル。高次ソリトンを構成していた成分とラマンソリトンはスペクトルにおいても分離する。

【図5】(a)ラマンソリトンがNZDSFを伝播するに従い増減するアンチスクイジング強度のプロット。(b)アンチスクイーズした揺らぎが直交位相空間の原点に対して張る角度の目安を与える量をNZDSF伝播距離に対してプロットした図。(c)ラマンソリトンのピーク波長をNZDSF伝播距離に対してプロットした図。

【図6】図1の構成に偏波調整器を加えて系の微調整を可能にした構成。

【図7】本発明を具体的に実施する1つの手段として揺らぎを成長させるためのファイバ150を往復光路にした構成。

【図8】本発明を具体的に実施するための構成のひとつ。

【図9】本発明により実現されるアンチスクイズド光生成器を用いたセキュア光通信を具体的に実施するための構成のひとつを示すブロック図。

【符号の説明】

【0061】

110…レーザー、115…モード同期レーザー、120…強度変調器、130…光アンプ、140…光ファイバ、141…偏波調整器、145…アイソレータ、146…偏波調整器、147…偏光ビーム分離器、150…光ファイバ、151…偏波調整器、155…ファラデーミラー、160…帯域透過フィルタ、200…送信機、201…アンチスクイズド光生成器、210…位相変調器、220…擬似乱数発生器、301…伝送路、400…受信機、410…位相変調器、420…乱数発生器、430…1ビット遅延干渉計、441…光検出器、442…光検出器、450…差動検出器。

【技術分野】

【0001】

本発明はアンチスクイズド光生成器に関し、特に、量子通信、量子暗号、および、光通信に関する。

【背景技術】

【0002】

通信における秘匿性の要求は古来より未来に亘る永遠のテーマであり、近年のネットワーク社会においては暗号学の発展によりその要求を確保してきた。現在普及している公開鍵暗号等の安全性は、解読に非現実的な時間が掛かることを拠り所にしているが、コンピュータ技術は常に進歩し続けており、公開鍵暗号等は将来に亘って安全性が保証されている訳ではない。一方、現在研究が活発な量子暗号は物理法則的に安全性が保証されたもので、技術が進歩しようとも安全性が落ちることはなく、その実現が望まれている。

【0003】

現在最も実現性の高い量子暗号は微弱LD光を用いた量子鍵配送方式である(非特許文献1)。この方式は送受信者間で必要な共通鍵の共有に量子力学の法則を利用し、共通鍵共有後は通常の暗号通信を行なうものである。共通鍵を共有するプロセスでは専用の光回線を利用し、1つの信号を光子数1個未満の超微弱光で構成して乱数信号を伝送する。1つの信号を光子数1個未満にしたために、仮に盗聴があったとしても正規の受信者はその事実を発見できて、盗聴されずに無事に受信できたと確認できた乱数データのみを用いて共通鍵とする。本方式は暗号学的にもその安全性が証明されているが専用回線を必要とし、また1つの信号に対して光子数を1個未満にしているために伝送損失に極めて弱く、例えば100kmの伝送をすれば鍵生成レートは数bps程度になってしまう。こういった欠点から、微弱LD光を用いた量子鍵配送方式の導入は限られた用途に限定されると予想される。

【0004】

これに対してYuenらはメゾスコピック(メゾスコピックとは巨視的(macroscopic)と微視的(microscopic)の中間の意味)な数の光子を用いて、鍵配送に留まらず信号そのものを伝送する量子力学的方式を提案した(非特許文献2)。光の2つの直交位相成分(あるいは強度と位相の対)は量子力学的揺らぎの精度以下に同時に決して確定しない。位相変調方式を用いた光送受信系において送信基底を細かく変化させ、隣り合う送信基底が量子揺らぎの範囲内に含まれるようにすれば、送信基底を知らない盗聴者にとっては盗聴した信号から意味のある情報を取り出せなくなる。この方式では確かに量子揺らぎの範囲内で基底が不確定になるが、基底を変化させる過程で通常の暗号で用いる擬似乱数を利用した場合には、信号当たりの光子数が大きい場合に通常の古典暗号程度の安全性にしかならないとの報告もあり(非特許文献3)、まだ研究段階にある。

【0005】

Yuenらの方法は1個未満の超微弱光を利用することから脱却し、鍵配送のみならず信号そのものを送ることを念頭において発明されたものであり、現実的な立場に近づいた発明と言える。しかしながら、この方法でさえも一般の光通信系で用いるような巨視的な光量を前提にしたものではなく、一般の光通信系に導入するためにはさらに進んだ発明が必要である。

【0006】

量子力学的性質は一般に微視的領域で顕著になるものなので、光量を巨視的にした場合は一般的に量子力学的性質が現れにくくなる。巨視的な光量でも量子力学的性質を示す光の状態としてはスクイズド状態が知られている。スクイズド状態は真空やレーザーの出力光であるコヒーレント状態の揺らぎを制御したもので(コヒーレント状態の揺らぎは真空の揺らぎに等しい)、真空(コヒーレント状態)では2つの直交位相成分の揺らぎの大きさが等しいのに対してスクイズド状態では一方の直交位相成分の揺らぎが小さく、もう一方の揺らぎが大きい。直交位相空間上の真空揺らぎ(コヒーレント状態の揺らぎ)の面積はこれ以下にすることの出来ない最小のものであって、その真空揺らぎ(量子揺らぎとも呼ばれる)に基づくノイズレベルは標準量子限界と呼ばれる。スクイズド状態の縮小された揺らぎの成分は標準量子限界を破ったものであり注目されて来たが、スクイズド状態は例えば一部が損失すると真空揺らぎの流入のために揺らぎの小さくなっていた直交位相成分が簡単に真空揺らぎ(コヒーレント状態の揺らぎ)程度になってしまう。したがって縮小された揺らぎの成分に注目していたのでは、損失が避けられない光通信にスクイズド状態を応用することはほとんど不可能である。一方、スクイズド状態において揺らぎが大きくなっていた成分(アンチスクイズド成分)は損失により真空揺らぎが加わっても揺らぎの大まかな特性は、もともとの広がった揺らぎであるアンチスクイズド成分で決まり、損失があったとしてもその分だけ揺らぎが小さくなるものの容易に真空揺らぎ(コヒーレント状態の揺らぎ)程度に戻ることはない。即ち、アンチスクイズド成分は通常の古典的光通信と同程度に損失に対する耐力がある。同様な考察により光増幅に対しても、真空揺らぎ以下に縮小された揺らぎの成分がその性質を維持できない一方で拡大した揺らぎの成分には耐力がある。この点に注目し、拡大した揺らぎの成分を利用して盗聴を困難にした光通信法が未公開の特許文献1に記載されている。

【0007】

特許文献1の方法では信号は2値とし、位相空間上に基底に相当する軸をランダムに選ぶ。基底軸の正負の方向をそれぞれ2値の信号に対応させ、その基底軸に垂直な方向に揺らぎを拡大する。基底軸のランダム性を正規の受信者は知りえるものとし、その基底に関する情報を用いて正規の受信者は拡大した揺らぎの影響を受けない方向に射影して測定する(通常のホモダイン検出)。正規の受信者がランダムな基底軸を知るとの前提条件により信号の受信が困難になることはなく、また信号は拡大した揺らぎとは垂直な方向に重畳されているので信号のS/N比が劣化することもない。一方盗聴者がいたとしても、基底軸のランダム性に関する情報を持たないならば、拡大した揺らぎを含めて信号を検出することになりS/N比が大幅に劣化する。即ち、盗聴者の検出誤り確率が正規の受信者に比べて大幅に増大するので、その分だけ通信の安全性が強化される。

【0008】

送信者と受信者が信号基底のための情報を共有するためにはシードキーを用いた擬似乱数発生器を利用する。シードキーを用いた擬似乱数発生は現在の暗号通信で通常行なわれている方法であり、アンチスクイズド光を用いた方法は通常の暗号通信の安全性に加えて、拡大した揺らぎに基づく盗聴困難性を付加した、物理法則的に安全性を強化した通信法である。さらに、この方法では信号強度に合わせてアンチスクイジングの強度を大きくすれば光強度に関係なく同様な検出誤り確率を達成できるため、通常の光通信で用いられるような巨視的な光子数においても適用可能な量子力学的性質を持った通信方法である。

【0009】

ひとつの直交位相成分の揺らぎの拡大はスクイズド光生成時に自動的に達成されるので、基本的にはアンチスクイズド光の生成はスクイズド光生成を行なえば良い。しかしながら、これまでに発明されてきたスクイズド光生成の方法はあくまでスクイジングを意図したもので、安全な光通信を行なうための巨視的な振幅(強度)を持ったアンチスクイズド光生成を意図したものではなかった。例えば、縮退パラメトリック下方変換を用いた方法は角周波数2ωの光を励起光として無入力(真空)の角周波数ωの光を位相に依存して増幅し、数dB程度スクイーズした真空を得る(非特許文献4,5)方法であった。光ファイバのカー効果を用いた方法も色々と提案されてきた。カー効果は屈折率が光強度に応じて変化する現象で、光強度をIとして屈折率はn=n0+n2Iで与えられる。ここでn0が線形屈折率を表し、n2が非線形屈折率を与える係数である。光の振幅方向(強度)に揺らぎあればカー効果により屈折率が揺らぎ、結果として位相方向に揺らぎが拡大する。拡大した位相方向の揺らぎが振幅に比べて十分に小さければ、直交位相空間内の揺らぎの面積が維持されるように揺らぎは変化し、位相方向に揺らぎが拡大したことに伴い揺らぎの縮小する方向が存在する。即ちスクイーズする。この原理を利用して擬似的なスクイズド真空生成を意図したものが対称型ファイバ干渉計の方法であり(非特許文献6、7;未公開の特許文献2)、振幅を持って振幅方向にスクイーズした光の生成を意図したものが非対称型ファイバ干渉計の方法であった(非特許文献8、9)。

【0010】

これらの方法はあくまでスクイズド光生成を意図したものであり、光通信用のアンチスクイズド光生成を意図したものではない。励起光源として固体レーザーやファイバレーザーを必要とし、高安定な光干渉計を必要とするものもある。また光通信で必要とされる長期信頼性、メインテナンスフリー動作、高繰り返しレート、低ジッタ、パルス間コヒーレンス等の要求を満足するものでもない。したがって、未公開の特許文献1で示した安全な光通信を実現するにはアンチスクイズド光源の発明が必須である。

【0011】

【特許文献1】特願2005−319032号号公報

【特許文献2】特願2005−002071号号公報

【非特許文献1】N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, Reviews of Modern Physics 74, 145 - 195 (2002).

【非特許文献2】G. A. Barbosa, E. Corndorf, P. Kumar, and H. Yuen, Physical Review Letters 90, No. 22, 227901 (2003).

【非特許文献3】T. Nishioka, T. Hasegawa, H. Ishizuka, K. Imafuku, and H. Imai, Physics Letters A 327, 28 - 32 (2004).

【非特許文献4】L. Wu, M. Xiao, and H. J. Kimble, Journal of Optical Society of America 4, 1465 - 1475 (1987).

【非特許文献5】T. Hirano and M. Matsuoka, Optics Letters 15, 1153 - 1155 (1990).

【非特許文献6】M. Shirasaki and H. A. Haus, J. Opt. Soc. Am. B 7, 30 - 34 (1990).

【非特許文献7】C. X. Yu, H. A. Haus, and E. P. Ippen, Optics Letters 26, 669 - 671 (2001).

【非特許文献8】M. J. Werner, Physical Review Letters 19, 4132 - 4135 (1998).

【非特許文献9】S. Schmitt, J. Ficker, M. Wolff, F. Koenig, A. Sizmann, and G. Leuchs, Physical Review Letters 81, 2446 - 2449 (1998).

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

アンチスクイズド光を用いたセキュア光通信は信号光の振幅方向の揺らぎを通常の光通信のレベルに留めて位相方向のみに揺らぎを大きくし、盗聴者の検出誤り確率を増加させて通信の安全性を向上させようとするものである。盗聴者の検出誤り確率は位相方向の揺らぎΔpと振幅A0の比Δp/A0と共に増加するので、通常の光通信級の巨視的な強度(振幅)を用いる場合、位相方向の揺らぎは巨視的な大きさになっていなければならない。スクイズド状態を生成するために各種提案実証されてきた方法は、真空揺らぎに対して数dBスクイーズするためのものであり(したがって、数dBアンチスクイーズする)巨視的なアンチスクイジングを得るためのものではない。さらに、これまでの方法は励起光源として固体レーザーやファイバレーザーを用いており、場合によっては高安定性を必要とする干渉計も必要で、メインテナンスフリーで長期信頼性が必要とされる光通信の要求に十分に応えられるものではない。したがって本発明で解決しようとしている課題は、信頼性ある通常の光通信用部品のみを用いて十分なΔp/A0を与えるアンチスクイズド光を生成する方法を与えることである。さらに、光通信で要求される繰り返しレート、パルス間コヒーレンス、低ジッタ等の仕様を満足させることも課題である。

【課題を解決するための手段】

【0013】

第1の原理として光ファイバのカー効果を用いて位相方向の揺らぎを拡大する。この揺らぎ拡大の効果は光の強度と共に大きくなるので必然的に要求される光強度は大きくなる。通信用のレーザーダイオード(LD)の出力光では光アンプで増幅しても十分な強度が得られないのでLD光を強度変調器によりパルス状にして光ファイバの高次ソリトン圧縮効果を利用してピーク強度を増強する。増強されたピーク強度を維持してファイバ伝播できればカー効果により位相方向の揺らぎは大きくなる。これは第2の光ファイバを導入して基本ソリトン条件を満足させることで実現する。光ファイバは長尺なものであるから積算効果によって十分な強度の位相揺らぎ、即ち十分な強度のアンチスクイズド光が得られる。本手段の構成は光通信用の部品のみからなり、光通信で要求される仕様を満足させられる。

【発明の効果】

【0014】

上記の手段はすべて通常の光通信用の部品のみから構成されるものであり長期信頼性の要求を満たすと共にメインテナンスフリーも実現する。さらに、LDを連続光発振動作させるのでパルス間コヒーレンスも確保され、繰り返しレートは強度変調器の変調レートのみで決まるので可変であり且つ高安定、低ジッタである。光通信において要求される仕様を満たした、十分な強度のアンチスクイズド光が得られるようになり、巨視的な光強度においても物理法則的に安全性が保障された光通信が実現可能になる。

(実施例1)

図1は本発明の実施の形態を示すブロック図である。連続発振するLD110からの出力光を強度変調器120によりパルス光に変換し、光アンプ130により増幅し、LD110の発振波長に対して異常分散を示す単一モードファイバ140に伝播させる。光ファイバ伝播中のパルス光はファイバ固有の波長分散効果と光強度に依存したカー効果を受けるが、適当な光強度においては分散効果とカー効果が釣り合ってパルス波形を維持してファイバ伝播するようになる。これが基本ソリトンと呼ばれる状態である。このソリトン条件よりも光強度が強くなると高次のソリトン状態になり、ソリトン周期と呼ばれる周期でパルス幅が変化するようになる。最もパルス幅が小さくなった地点でファイバ140の伝播を打ち切れば入力時のパルス幅よりも短くなったパルス光を得ることができる。パルスが短くなったことによりピーク強度が増すのでこの状態を維持したまま単一モードファイバ150に伝播させることができれば、大きい光強度によるカー効果を通して位相方向に揺らぎの広がったアンチスクイズド光を得ることができる。また光アンプ130により初期揺らぎも増幅されているのでその分だけアンチスクイーズも大きくなる。ファイバ150においてパルス波形を維持してファイバ伝播させるためには基本ソリトン条件を満足させれば良く、高次ソリトン条件を満たしていたファイバ140に比べて異常分散の大きさが小さいファイバを用いればよい。ファイバ150では大きいピーク強度を維持したまま伝播させるのでラマン効果によりピーク波長がシフトし、ファイバ150の後段に配置した帯域透過フィルタ160によりLD110の元もとの発振波長の光と分離する。

【0015】

以上がアンチスクイズド光生成の基本的原理であるが、最適なアンチスクイズド光を得るためには適当なパラメタ設定が必要である。以下ではそのパラメタを決定するにあたり必要となる基礎的な事項をまず述べる。

【0016】

1.1 パルス光のファイバ伝播を記述する方程式

光ファイバを伝播する1ps程度あるいはそれ以上のパルス幅の光は、時間軸の原点がパルスと共に移動するいわゆる遅延座標系を用いて(数1)

【0017】

【数1】

で記述される(アグラワール:非線形ファイバ光学 原著第2版 p. 51 吉岡書店、1997年)。A(z,T)はパルスの振幅から搬送波の振動項を抜き出して残った包絡線を記述するもので、|A|2が光強度を表すように規格化されている。βiは搬送波の角周波数ω0におけるi次の分散で(数2)

【0018】

【数2】

で定義されるものである。αは吸収係数、TRは1次のラマン効果を表す係数で石英ファイバではおよそ5fsである。γは(数3)

【0019】

【数3】

で定義される非線形効果を与える係数である。ここでn2は非線形屈折率、Aeffはファイバの有効断面積である。(数1)の右辺第1項がカー効果、第2項がラマン効果、第3項がパルスの自己急峻化効果を与える項である。(数1)を解析的に解くことはできないが数値計算は可能で後ほど計算結果を示す。

【0020】

1.2 量子ソリトン

遅延座標系は時間Tの基準点がパルスと共に移動するもので(数1)による解析ではT軸上の振幅が初期状態として設定され、それがz軸方向に展開する様子が示される。時間発展を記述する通常の運動方程式の感覚からすればzとTの役割が逆になっている。その意味もあって量子ソリトンを記述する際はzとTの表記を入れ替えるのが慣例である。量子化の手続きは通常の電磁場における場合と同様で(数1)において古典場であるA(z, T)を演算子に置き換え、適当な交換関係を設定する。

【0021】

光ファイバ中のソリトンはカー効果による自己位相変調((数1)の右辺第1項)と異常分散((数1)の左辺第2項)が釣り合った状態であり、(数1)の主要項(左辺第1及び第2項、右辺第1項)のみを取り出すことによって記述できる。主要項以外を小さいとして無視すれば

【0022】

【数4】

と書ける。但し(z, T)を(t, x)に書き直し、[a^(t,x), a^†(t,x’)]=δ(x−x’)の交換関係を満たすようにAの次元を変換してa^とした。Kはγの次元を変換したものであり、C=−β2である。(数4)は演算子が時間発展するHeisenberg方程式であるが視覚的類似からしばしば非線形シュレディンガー方程式と呼ばれる。(数4)はc-numberに対してはよく知られた解析的な解があり、量子力学的な描像はそれに対する摂動としてしばしば表現される(H. A. Haus and C. X. Yu, J. Opt. Soc. Am. B 17, 618 - 628 (2000).)。(数5)

【0023】

【数5】

のようにc-numberの部分を抜き出せばc-numberの基本解はA0, p0, θ0, x0を任意の定数として(数6)

【0024】

【数6】

【0025】

【数7】

により記述される。∫|a0|2dxは平均光子数n0を与える。量子力学的描像は(数5)を(数4)に代入してΔa^に関して1次の項まで残せば考察できる。

【0026】

【数8】

(数8)からカー効果による量子揺らぎの時間発展がc-numberである強度に比例することが予想できる(右辺第3項及び第4項)。n0, θ0, p0, x0のq-numberの部分をΔn^, Δθ^, Δp^, Δx^として(数8)を解けば、無次元のΔA^1 =ΔA^0√ζ,ΔA^2 =A^0Δθ^√ζを用いて、Φ(t) = KA02t/2として(数9)、(10)

【0027】

【数9】

【0028】

【数10】

を得る(H. A. Haus and C. X. Yu, J. Opt. Soc. Am. B 17, 618 - 628 (2000).)。この様子を示したのが図2である。カー効果のために位相方向(ΔA2方向)に揺らぎが拡大しアンチスクイーズする。ΔA2の揺らぎはΔA1の初期揺らぎに比例して拡大するので、初期揺らぎに不確定性関係で決まる最小揺らぎではなく大きな揺らぎを選べば大きくアンチスクイーズした状態が生成できる。尚、スクイジングパラメタrは(数11)

【0029】

【数11】

で与えられる(H. A. Haus and C. X. Yu, J. Opt. Soc. Am. B 17, 618 - 628 (2000).)。

【0030】

ここで大まかなスクイジング強度を見積もる。光ファイバの非線形屈折率n2は報告値にばらつきがあるが、例えば2.66 x 10−20 m2/Wである。光ファイバの有効断面積Aeffを50 μmとすればγ= 2 x 10−3 (Wm)−1になる。パルス波形を(数6)で与えられるようなsech2を仮定してピーク強度を10 W、光ファイバ伝播距離を10 kmとすればΦ(t) = KA02t/2 = γP0z/2 = 100(P0はピーク強度)、r= 5.3になる。デシベルの単位にすれば10 log e2r = 46 dBでアンチスクイーズ成分が200倍になったことになる(スクイーズ成分は1/200倍)。初期揺らぎを光アンプ(例えば、EDFA: Erbium-doped fiber amplifier)により真空揺らぎの10 - 100倍(利得が102 - 104に対応)にしておけばアンチスクイーズした成分の揺らぎは真空揺らぎの2000 - 20000倍になる。1信号当たりの光子数を106個(2.5 Gbpsのレートの場合1.55 μmの波長で0.3 mWに相当)とすれば、この広がった揺らぎが(例えばアンチスクイーズした揺らぎが真空揺らぎの2000倍である場合)位相空間の原点に対して張る角度θは90°になる。光子数が107個の場合は35°である。

【0031】

ΔA2がこのように大きくなるともはや(数8)の近似式が成立する範囲を超えており見積もりの正確性は失われるがアンチスクイーズが十分であることは理解できる。また図2は傾いた直交位相スクイーズ(アンチスクイーズ)を表す図になっているが、アンチスクイーズした揺らぎが原点に対して張る角度が大きくなればこの表現は正確ではなくなり、位相空間上の揺らぎの形は三日月型になる。

【0032】

1.3 ソリトンの次数

1.2節で述べたように十分にカー効果が働く光強度で光パルスをファイバ伝播させれば光強度とファイバの長さの積に比例したアンチスクイジングを得る。ファイバには損失(-0.2 dB/km)があるのでカー効果が有効に働くファイバ長は10 kmのオーダーである。したがって前節の見積もり程度のアンチスクイーズを得るためには10 W程度のピーク強度が必要になる。LDの出力光は10 mW程度であり光アンプで増幅しても1 W程度が限界なのでパルス圧縮等、何らかの方法でピーク強度を上げる必要がある。光ファイバを用いたパルス圧縮法としては高次ソリトン圧縮と分散減少ファイバによる基本ソリトンの断熱圧縮法が知られている。前者は10 - 100 ps程度のパルスを1 ps程度に圧縮することに適しており、後者は1 ps程度のパルスを0.1 ps程度に圧縮することに適している。いずれの方法でも基準になる重要なパラメタはT0をパルス幅((数6)におけるζに等しい)として(数12)

【0033】

【数12】

で与えられるソリトン次数Nである。連続光をパルス光に変換する強度変調器120は消光特性が非線形に変化する電界吸収型(EA)変調器を利用するのが有利である。LDの出力光をEA変調器で最大限の正弦波変調をすれば(素子を破壊しない範囲の最大電圧の意味)、2.5GHzの場合でT0を50 ps程度にできる。常識的な値として通常分散ファイバの値(γ=1.3 x 10-3 (Wm)-1, β2=-2.0 x 10-2 ps2/m)を用いればP0 = 1 Wの時N = 12.7になる。これは高次ソリトンになっている。

【0034】

1次の基本ソリトンはパルス波形を維持して伝播するが、高次ソリトンはz0 = (π/2)T02/|β2|で与えられるソリトン周期でパルス幅をビートしながら伝播する。パルス幅が最も短くなったところでファイバ伝播を打ち切れば短パルスを得る。後ほど数値計算で示すように通常の光通信用の部品を用いてパルス幅が約1 ps、ピーク強度が数十Wのパルスを生成できる。このパルスをこの波形を保ったまま10 kmのオーダーの光ファイバ150に伝播させることが出来れば前節の議論に基づいて十分なアンチスクイーズを得る。単パルスを10 kmも伝播させるためにはN = 1の基本ソリトンの条件を満足させる必要があるが、幸いなことに非零分散シフトファイバ(Non-Zero dispersion-shifted fiber: NZDSF)と呼ばれるファイバが各種開発されており、(数12)のN = 1を満足する条件が達成できる。

1.4 アンチスクイジングの見積もり法

1.2節で述べたようにアンチスクイーズした揺らぎはスクイジング強度Φが十分に大きい場合、(数10)より得られる(数13)

【0035】

【数13】

【0036】

【数14】

で見積もれる(ここのtはzの意味である。)。k0はΔA1方向の初期揺らぎで、光アンプで増幅されていることを仮定してk0 >> 1とする。γとP0はzの関数なので(数13)は積分表示にするべきである。図2から明らかのようにΔA2方向の揺らぎの拡大はk0に比例する。 k0は定数であるが各位置zにおけるΔA1方向の揺らぎは光ファイバの損失のためにk0ではなく損失した値になる。またアンチスクイーズした揺らぎもファイバ伝播の損失のために縮小する。以上の要素を取り入れて、k0 >> 1を仮定して損失に伴う真空揺らぎ流入の効果を無視すれば(数15)

【0037】

【数15】

となる。一行目右辺の一つ目の指数関数がΔA1方向の揺らぎの減衰を表し、2つ目の指数関数が拡大したΔA2方向の揺らぎの減衰を表す。γとαは使用する光ファイバにより求まるのでΔA2を求めるにあたって必要な量はc-numberであるP0のみになる。したがって問題は光ファイバの実際の条件を用いて(数1)を数値的に解くことに帰着する。

【0038】

(数10)によるアンチスクイジングの評価では非線形項としてカー効果((数1)の右辺第1項)のみを考慮している。以下のシミュレーション結果で示すようにパルス伝播ではラマン項((数1)の右辺第2項)も大きな効果を示す。そこで揺らぎに対する(数1)の右辺第2項と第3項の影響を第1項との比較の形で見積もっておく。(数1)の右辺第2項の第1項との違いは−TR(∂/∂T)なる演算子が付く点である。この違いは、c-numberの部分を分離してq-numberの部分を線形近似した(数8)においても同様である。1 psのパルスを考えた場合、(∂/∂T)に起因する因子は1 ps-1程度になるのでTR= 5 fsならばTR(∂/∂T)から発生する因子は1/200程度になる。したがってアンチスクイジングの見積もりにおいてラマン項は無視できる。同様に(数1)の右辺第3項の因子は(2i/ω0)(∂/∂T)なので波長1550 nmで1 psのパルスを考えればこの因子に起因する効果の大きさは(数1)の第1項の1/600程度になる。以上の見積もりからアンチスクイジングの概略は(数15)により見積もれることがわかる。

1.5 EA変調器の特性

強度変調器120には印加電圧に対して非線形に消光する電界吸収型変調器(EA変調器)を利用するのが有利である。EA変調器の消光特性とチャープ特性は複雑で個体差もあるが概ね以下の近似で表現することができる。消光特性(透過率T)に関しては印加電圧をV、フィッティングパラメタをδVとすれば-15 dB程度までsech2(V/δV)で比較的よく表される。本実施例で示すシミュレーションではδV= 1/1.8 Vとする。チャープ特性はαパラメタと呼ばれる屈折率の実成分と虚成分の微小変化の比α= δn'/δn''でしばしば表現される。本シミュレーションではαパラメタの対電圧特性を線形近似し(α= B - CV)、10 GHz, 1600 ps/nm型と呼ばれるEA変調器でB = 1.2, C = 2.3 V-1、800 ps/nm型と呼ばれるEA変調器でB = 1.6, C = 1.4 V-1とする。

【0039】

EA変調器の有効長をz0とすれば透過率はT = exp(-2δn''k0z0) = sech2(V/δV)と書けて、EA変調器の消光に伴う位相変化は(数16)

【0040】

【数16】

となる。

1.6 伝播方程式の数値計算法

パルス光の伝播方程式(数1)はスプリットステップフーリエ法と呼ばれる方法で計算可能である(アグラワール:非線形ファイバ光学 原著第2版 p. 56−60 吉岡書店、1997年)。この方法は線形項をフーリエ領域で計算し非線形項を時間領域で直接計算するもので、線形項と非線形項を交互に分離して計算する。本実施例で示すシミュレーションでは4096点からなる離散的高速フーリエ変換を用い、2.5 GHzでEA変調器を正弦波変調することを想定して時間軸上の周期は400 psとする。離散的フーリエ変換の周期を変調の周期に一致させているので伝播に伴ってパルスが境界まで到達しても反対側の境界から再出場することになり、境界における振る舞いで煩わされることはない。

【0041】

以上が実施例1の構成部品のパラメタを最適に決定するための基礎的な事柄である。以下では上記の理論に基づき実際に最適化されたパラメタの一例を述べる。

1.7 高次ソリトン圧縮とファイバ140の長さ決定法

図1の構成において強度変調器120はEA変調器を採用することとし、2.5GHzの正弦波で変調する。EA変調器の印加電圧に対する非線形性のために正弦波変調でも図3(a)に示すようにsech2関数的なパルスになる。図3において実線が強度|A|2を表し、破線が振幅Aの位相を表す。位相は2πの周期関数であり図3では(-π/2, π/2)の範囲に選ばれている。EA変調器の消光特性は1.5節で述べたように印加電圧に対してsech2関数で近似できる。この関数がほぼ指数関数で近似できるようにオフセット電圧-0.5 Vを印加することとし(EA変調器への印加電圧は負とする)、また極力短パルス化させるために仕様で許される最大電圧を印加するものとして変調振幅を4.5Vppにする。チャープ特性を1600 ps/nm型(B = 1.2, C = 2.3V-1)に仮定した場合の強度変調器120からの出力パルスが図3(a)である。パルス幅は半値全幅で60ps(sech2の波形を仮定した場合のT0は34 ps)で、このパルスのデューティ比はおおよそ1/6である。このデューティ比を参考にして光アンプ130の出力時のピーク強度を1Wに設定する。この場合、平均光強度は22dBmになり、光通信における安全性のひとつの基準である27dBm以下の条件は十分に満たされている。

図3(a)のパルス光を一般的な単一モードファイバである通常分散ファイバに6 km伝播させた場合の結果が図3(b)である。通常分散ファイバのパラメタは、波長1540nm、β2=−2.0x10−2ps2/m、β3=1.2x10−4ps3/m、γ=1.3x10−3(Wm)−1、α=0.2dB/km、TR=5fsとした。図3(b)に示すように5 kmあたりから突然パルス化し、120 m刻みでは5640 mで最大のピーク強度(13 W)を示す。(c)がその際のパルス波形である。幅の広い肩が存在するものの中心部はパルス幅1.7 ps (FWHM)にまで圧縮される(sech2(t/T0)を仮定するとT0 = 0.95 ps)。またその際のスペクトルを示したものが(d)である。高次ソリトンを反映して構造のあるスペクトル強度・位相になっている(図では刻み幅を計算点の4倍にしている)。

以上のシミュレーションによりファイバ140の最適長(5640m)が求まったが、この長さは以下の経験式(数17)を用いておおよそ見積もることもできる(アグラワール:非線形ファイバ光学 原著第2版 p. 249 吉岡書店、1997年)。

【0042】

【数17】

【0043】

【数18】

【0044】

ここでNは(数12)から得られるファイバ140でのソリトン次数で、T0=34ps及びβ2=−2.0x10−2ps2/mを代入すれば4680mになる。シミュレーション結果の5640mとは約20%の誤差があるものの大まかな数値は見積もれる。

【0045】

上記のシミュレーションではEA変調器のチャープは1600ps/nm型を仮定した。800ps/nm型でも同様なシミュレーションが可能で、結果は最大ピーク強度を得るファイバ長が5880m(120m刻みで)になり、1600ps/nm型の場合に比べて僅かに長かった(最大ピーク強度は1600ps/nm型に比べて逆に十数%低かった)。したがって、最適なファイバ長はEA変調器130のチャープ特性やファイバ140のパラメタにより多少変化することが予想される。

【0046】

実際にアンチスクイズド光源を組み立てる過程では、正確なシミュレーションや経験式(数17)あるいはそれらを参考にして得られた経験式を用いてファイバ140の長さを決定し、光アンプ130からの出力光の強度を変化させながらファイバ140からの出力光のパルス幅を測定し、最短パルス幅が得られた光強度を採用して完成品にすればよい。

【0047】

以上、ファイバ140として通常分散ファイバを用いた例を示した。高次ソリトン圧縮効果はソリトン次数Nが1よりも大きければ有効なものなので、使用する波長で異常分散を示すファイバであれば通常分散ファイバ以外のファイバでも適用可能である。また、それらのファイバの組み合わせでも良い。

1.8 ファイバ150における基本ソリトン伝播と長さ決定法

ファイバ140を通してパルス圧縮されたパルス光を、高いピーク強度を維持したままファイバ150に伝播させられればアンチスクイズド光を得る。この要請はファイバ150に非零分散シフトファイバ(Non-zero dispersion-shifted fiber: NZDSF)を採用することにより実現できる。図4(a)は高次ソリトン圧縮したパルス(図3(c),(d))を引き続きNZDSF(波長1540nmでβ2=−4.8x10−3ps2/m、β3=1.0x10−4ps3/m、γ=2.0x10−3(Wm)−1、α=0.2dB/km、TR=5fsの場合)で5 km伝送させた様子である。高次ソリトン圧縮後はピーク強度が大きく強度の時間変化も大きいのでラマン効果を表す(数1)の右辺第2項が大きく関与する。 (数1)の右辺第2項は結晶中の原子核が光に対して遅延応答することが起源であり、量子論的には高次ソリトン圧縮されたパルスが励起光となって1フォノン分低エネルギー側の光を増幅し(誘導ラマン散乱)、結果として(数12)のN = 1を満たす基本ソリトンが自発的に形成される(ラマンソリトン)。ラマンソリトンは自分自身が励起光となってパルス内誘導ラマン散乱するので自発的に長波長側にピークシフトする(図4(b))。この長波長シフトのためにNZDSFの持つ分散を通してラマンソリトンは励起光と時間的に分離していく(図4(a))。パルス幅とピーク強度は励起光の条件を基にして(数12)を満たすように決まる。N ≧1を満たさなければソリトンになれないので励起光は一定の条件を満たす必要がある。ピーク強度P0とパルス幅T0に励起光(高次ソリトン圧縮した光)の値(P0 = 13 W, T0 = 0.95 ps)を採用して(数12)の右辺を計算すれば N = 2.2になる。励起光のすべてがラマンソリトンに変換されるわけではないのでNが余裕をもって1よりも大きい必要がある。図4の条件では余裕を持ってラマンソリトンを形成しており、またピーク強度は励起光のピーク強度を上回る。ラマンソリトンはファイバにおける損失等の摂動があってもピーク強度・パルス幅・スペクトル幅を自発的に調整してソリトン条件を満足する性質があり、パルス波形とスペクトルの両者が良い性質を維持して長距離伝播する。図4(b)に見るようにラマンソリトンのスペクトルは励起光と分離するので帯域透過フィルタ160により励起光を取り除けば高純度のアンチスクイズド光を得ることができる。図4のシミュレーション結果はNZDSFと通常分散ファイバの接続損失を-0.2 dBとしているが、損失を僅かに振ってもほとんど影響しない。

【0048】

アンチスクイーズの大きさは(数15)から見積もれる。ピーク強度を大きく維持できれば伝送距離に応じてアンチスクイーズは大きくなるが、ファイバ長が長くなれば損失も大きくなるのでアンチスクイーズを最大にするファイバ長がある。アンチスクイーズの強度(増幅度)Φをファイバ150の距離に対してプロットしたものが図5(a)である。目的とするアンチスクイーズの強度(増幅度)が決まっている場合は図5(a)に基づいてファイバ150の長さを決定すればよい。特許文献1で意図するアンチスクイーズの利用法の場合は重要な量がアンチスクイーズそのものの絶対値ではなくアンチスクイーズした揺らぎが位相空間の原点に対して張る角度θになる。θはtanθ= k0ΔA2/√n0の関係式から求まる。Φ(z)/√n0 ≒ΔA2/√n0をファイバの伝播距離に対してプロットしたものが図5(b)である。平均光子数n0はラマンソリトンを構成するスペクトル強度を積分しλ= 1540 nmの光子のエネルギーで割ることにより見積もる。光アンプにより1000倍の増幅があるとすればk0 ≒10√10なのでΦ(z)/√n0 = 0.024とすれば2θ= 74°となって十分な角度を得る。目的とするθが決まれば、θと光アンプの増幅度(即ち、k0)から必要となるΦ(z)/√n0が決まってファイバ150の長さが図5(b)から決定される。図5(b)に見るようにΦ(z)/√n0は距離に対して飽和するのでファイバ150の長さの上限としては概ね50km取ればよい。但し、アンチスクイズド光生成器からの出力強度を小さくしたい、あるいはスペクトル幅を縮小したいといった要望を満足させるためにファイバ150をさらに長くする場合もあり、100km程度の長さにすることもある。

【0049】

図5(c)はラマンソリトンのピーク波長をプロットしたものである。ピークシフト量はΦ(z)/√n0よりも早く飽和する。この図からラマンソリトンのピーク波長のシフト量が見積もれるので、LD110の発振波長を調整してアンチスクイズド光の波長を所望のものにすればよい(本実施例ではLD110は1540nmで発振)。

【0050】

励起光(LD110の出力光)とアンチスクイズド光(ラマンソリトン)は図4(b)に示すように波長が異なるので帯域透過フィルタ160によりアンチスクイズド光のみを取り出すことが出来る。ラマンソリトンは基本ソリトン条件を満足するものであり、時間波形及びスペクトルの両者が位相も含めて滑らかで良質なものとなる。アンチスクイズド光と励起光はスペクトル上分離することが好ましいので、十分に分離するようにファイバ2の長さを確保する必要がある。図4(b)に見るように本実施例で用いたパラメタの場合、5kmのファイバ長はピーク分離に関して十分な長さである。さらに短いファイバ長でも条件によっては分離することは可能で1kmあるいは2kmがおおよその下限になる。

【0051】

NZDSFは各種特性のものが市販されており、大雑把には低分散型と中分散型に分類される。本実施例では低分散型のNZDSFを仮定してシミュレートした結果を示した。中分散型を用いた場合はアンチスクイーズの強度とラマンシフト量が小さくなる。光アンプ130からの出力強度が大きく設定される等でこれらの量を抑えたい場合には中分散型を利用するのが有利である。様々な目的に合わせて適当なファイバを選択すればよい。

【0052】

(実施例2)

単一モード型のファイバは基本的には同心円状に作られているが、僅かな歪みや捻りあるいは曲げにより複屈折が生じる。この複屈折のために伝播する光の偏光状態が変化して実効的なカー効果の大きさが幾分変化する。図6に示すようにファイバ140の入力手前に偏波調整器141を設置すれば実効的なカー効果を調整することが出来、高次ソリトン効果による短パルス化の最適条件への合わせ込みに供することができる。同様にファイバ150の入力手前に偏波調整器151を設置すれば、ファイバ150伝播時の実効的なカー効果を調整でき、アンチスクイーズ生成における最適条件達成に供することができる。

【0053】

(実施例3)

実施例1、2では一方向性の構成になっており単純な構成のため有利であるが、ファイバ150に関しては典型値として十kmから数十kmを要するのでやや不経済な面もある。そこでファイバ150の部分を往復伝播の構成としたものが図7である。ファイバ140の伝播までは実施例1と同じで、その後まずアイソレータ145に通過させる。これはファイバ150を往復伝播させるために戻り光が僅かながら存在し、それを逆行させないためである。次に偏波調整器146により直線偏光にして偏光ビーム分離器147に通過させる。LD110から偏光ビーム分離器147までを偏波保存ファイバで構成すれば偏波調整器146は省略できる。偏光ビーム分離器147を通過した後はファイバ150を伝播し、ファラデーミラー155で直交する偏光に変換されてファイバ150を逆行して偏光ビーム分離器147まで戻る。往路と復路では偏光が直交しているので、偏光ビーム分離器147では元来た経路には戻らず、帯域透過フィルタ160側に出力し、フィルタ160によりラマンソリトン(アンチスクイズド光)のみが取り出される。

【0054】

本実施例の基本動作は実施例1と同じであり、新たに加わった部品の損失等を考慮すれば設計方法・シミュレーション方法は実施例1の場合と同様である。また実施例2の場合と同様に偏波調整器141や151を設置して系の最適化を図ることもできる。本実施例ではファイバ150が往復伝播であり原理的には往路と復路で直交する偏光状態で伝播するはずであるが、偏波モード分散やファラデーミラーの不完全性のために偏光ビーム分離器147に戻ってきた時点で直交性が必ずしも完全ではない。偏波調整器151を設置すれば偏波モード分散を微調整できるので、この直交性の不完全さを一部解消することもできる。

【0055】

(実施例4)

実施例1,2,3においては定常光を出力するLD110と強度変調器120を用いてパルス光を生成した。図8に示すように種光の光源としてモード同期レーザー115を用いれば出力光そのものがパルス状になっているので強度変調器120を省略することができる。またパルス幅が十分に狭い場合は高次ソリトン圧縮を省略して(即ち、ファイバ140を省略して)光アンプ130によって増幅したパルス光をファイバ150に直接導いてもアンチスクイズド光を得ることができる。

【0056】

図8は図1の光源部をモード同期レーザーに取り替えたものであるが、図6及び図7のLD110及び強度変調器120をモード同期レーザー115に置き換えても同様に所望の動作をする。

【0057】

(実施例5)

実施例1−4で得られたアンチスクイズド光生成器201を用いた光通信系の一例を図9に示す。ここで示した例は差動位相変調方式(Differential-phase-shift keying: DPSK)の場合である。アンチスクイズド光は位相変調器210で信号に相当する変調を受けて送信される。位相変調器では(0,1)の2値の信号に対応する(0、π)の位相変調量に加えて擬似乱数発生器220からの出力を利用したでたらめな位相α(0≦α<2π)を重畳する。したがって信号の位相をφ(φ=0あるいはπ)とすれば、位相変調器で重畳される位相はφ+αになる。光伝送路301を伝送した信号光は受信機400内でまず位相変調器410により−αの位相変調を受ける。これは送信機内の擬似乱数発生器220と受信機内の擬似乱数発生器420とで同じアルゴリズムを用い、同期して動作させることにより達成される。位相変調器410を通してでたらめな位相αを解除された信号光は信号を表す位相φのみが残り、1ビット遅延させる干渉計430を通して隣り合う信号同士を干渉させた後、2つの光検出器441及び442を用いて平衡型検出される。1ビット遅延干渉計430の光路間の位相差は0にしておけばφは0あるいはπなので、検出されるのは検出器441と442のどちらか一方のみである。これにより2値の信号を判定できたことになる。差動検出器450により441と442の検出信号の差を出力するようにしておけば両検出器において共通するノイズは除去されるので低ノイズな出力信号が得られる。

【0058】

実施例1において述べたように光ファイバ140では高次ソリトン圧縮効果を用いてパルス圧縮する。そのためにはソリトン次数Nは2以上であることが必要である。経験式(数17)からも明らかなようにソリトン次数Nは大きいほどパルス圧縮効果が大きいので、原則としてNは大きいほど良いが、様々な制約から実質的にはN = 500程度が上限になる。(数12)に示されているようにソリトン次数Nはγ, P0, T0, β2の各パラメタから決定される。γは光ファイバのカー効果を表すパラメタであまり変化させることが出来ない。P0はピーク強度で種々の光源や光アンプを用いることにより幅広く変化させることができる。概ね0.1 W < P0 < 10 kWの範囲が実質的な値である。T0はパルス幅を与えるパラメタで、下限は超短パルス光源を用いた場合のパルス幅、上限は連続光光源を用いた場合の変調器120の繰り返しレートから決まる。これらの条件から概ね0.1 ps < ΔT < 1 nsの範囲になる。β2は光ファイバの群速度分散で各種値のものが実現可能であるが、概ね- 0.1 ps2/m < β2 < 0 ps2/mの範囲になる。これらの数値範囲は実用上の目安である。必ずしも、これに制約されるものではない。

【産業上の利用可能性】

【0059】

本発明は巨視的な光強度に対しても物理法則的に安全性が保証された通信を可能にする場合に必須となる光源の実現法を提供している。本発明は安全な通信方法を現実的な条件下で実現するのにおいて鍵となる装置を提供するものであり利用可能性は高い。

【図面の簡単な説明】

【0060】

【図1】本発明を具体的に実施するための構成。

【図2】直交位相空間上の揺らぎがカー効果を通して変化する様子。

【図3】(a)連続発振するLDからの出力光をEA変調器により2.5GHzで正弦波変調してパルス化した光の強度波形とその際の位相。位相は(-π/2, π/2)の範囲に選べれている。(b)(a)のパルス光が通常分散ファイバを伝播する様子。(c)(b)においてz=5640mの位置でのパルス波形と位相。(d)(c)のパルスのスペクトル強度と位相。

【図4】(a)高次ソリトン圧縮された光がNZDSFを伝播する様子。高次ソリトンからラマンソリトンが形成され、時間軸上分離していく。(b)NZDSFを5km伝播した後のスペクトル。高次ソリトンを構成していた成分とラマンソリトンはスペクトルにおいても分離する。

【図5】(a)ラマンソリトンがNZDSFを伝播するに従い増減するアンチスクイジング強度のプロット。(b)アンチスクイーズした揺らぎが直交位相空間の原点に対して張る角度の目安を与える量をNZDSF伝播距離に対してプロットした図。(c)ラマンソリトンのピーク波長をNZDSF伝播距離に対してプロットした図。

【図6】図1の構成に偏波調整器を加えて系の微調整を可能にした構成。

【図7】本発明を具体的に実施する1つの手段として揺らぎを成長させるためのファイバ150を往復光路にした構成。

【図8】本発明を具体的に実施するための構成のひとつ。

【図9】本発明により実現されるアンチスクイズド光生成器を用いたセキュア光通信を具体的に実施するための構成のひとつを示すブロック図。

【符号の説明】

【0061】

110…レーザー、115…モード同期レーザー、120…強度変調器、130…光アンプ、140…光ファイバ、141…偏波調整器、145…アイソレータ、146…偏波調整器、147…偏光ビーム分離器、150…光ファイバ、151…偏波調整器、155…ファラデーミラー、160…帯域透過フィルタ、200…送信機、201…アンチスクイズド光生成器、210…位相変調器、220…擬似乱数発生器、301…伝送路、400…受信機、410…位相変調器、420…乱数発生器、430…1ビット遅延干渉計、441…光検出器、442…光検出器、450…差動検出器。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

レーザー光源と、前記レーザー光源からの出力光をパルス光にする強度変調器(その際のパルス時間幅の半値全幅をΔTとする)と、前記パルス光を増幅する光アンプ(増幅後のピーク強度をP0とする)と、前記レーザー光源の発振波長λに対して異常分散を示す光ファイバ1と、光ファイバ1よりも異常分散の大きさが小さい光ファイバ2を具備する光学系であって、T0=ΔT/(2x0.88137)で定義されるパルス幅T0、前記光ファイバ1の発振波長λでの群速度分散β2、前記光ファイバ1のλでの非線形係数γから式N2=γP0T02/|β2|により与えられるソリトン次数Nが2以上になるようにΔT、P0,β2の各パラメタが設定され、各パラメタ設定後のソリトン次数Nとソリトン周期z0=(π/2)T02/|β2|から決定されるファイバ長zopt=z0(0.32/N+1.1/N2)の60 - 150%の範囲に光ファイバ1の長さが設定され、光ファイバ2の長さは1kmから100kmの範囲にあることを特徴とし、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とするアンチスクイズド光生成器。

【請求項2】

前記光アンプにより増幅された前記光パルスが前記光ファイバ1伝播中にパルス圧縮されてピーク強度が増強され、引き続く前記光ファイバ2の伝播中に位相方向にノイズが広げられ、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項3】

前記光ファイバ2の長さは2kmから50kmの範囲にあることを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項4】

前記各パラメタが、0.1 ps < ΔT < 1 ns、0.1 W < P0 < 10 kW,- 0.1 ps2/m < β2 < 0 ps2/mの範囲に設定され、前記ソリトン次数Nの上限が500であることを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項5】

帯域透過フィルタを具備することを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項6】

偏波調整器を具備することを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項7】

前記レーザー光源はモード同期レーザーであり、前記強度変調器を具備していないことを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項8】

レーザー光源と、前記レーザー光源からの出力光をパルス光にする強度変調器(その際のパルス時間幅の半値全幅をΔTとする)と、前記パルス光を増幅する光アンプ(増幅後のピーク強度をP0とする)と、前記レーザー光源の発振波長λに対して異常分散を示す光ファイバ1と、偏光ビーム分離器と、光ファイバ1よりも異常分散の大きさが小さい光ファイバ2と、ファラデーミラーを具備する光学系であって、T0=ΔT/(2x0.88137)で定義されるパルス幅T0、前記光ファイバ1の発振波長λでの群速度分散β2、前記光ファイバ1のλでの非線形係数γから式N2=γP0T02/|β2|により与えられるソリトン次数Nが2以上になるようにΔT、P0,β2の各パラメタが設定され、各パラメタ設定後のソリトン次数Nとソリトン周期z0=(π/2)T02/|β2|から決定されるファイバ長zopt=z0(0.32/N+1.1/N2)の60 - 150%の範囲に光ファイバ1の長さが設定され、光ファイバ2の長さは1kmから50kmの範囲にあることを特徴とし、前記偏光ビーム分離器を通過後、引き続く前記光ファイバ2を伝播し、前記ファラデーミラーで直交する偏光に変換されて前記光ファイバ2を逆行し、前記偏光ビーム分離器により往路で来た光路とは分離され、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とするアンチスクイズド光生成器。

【請求項9】

前記光アンプにより増幅された前記光パルスが前記光ファイバ1伝播中にパルス圧縮されてピーク強度が増強され、前記偏光ビーム分離器を通過後、引き続く前記光ファイバ2を伝播し、前記ファラデーミラーで直交する偏光に変換されて前記光ファイバ2を逆行し、光ファイバ2の往復伝播中に位相方向にノイズが広げられ、前記偏光ビーム分離器により往路で来た光路とは分離され、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項10】

前記光ファイバ2の長さは2kmから30kmの範囲にあることを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項11】

前記各パラメタが、0.1 ps < ΔT < 1 ns、0.1 W < P0 < 10 kW,- 0.1 ps2/m < β2 < 0 ps2/mの範囲に設定され、前記ソリトン次数Nの上限が500であることを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項12】

前記レーザー光源から前記偏光ビーム分離器までの光路は偏波保持ファイバにより結ばれていることを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項13】

帯域透過フィルタを具備することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項14】

偏波調整器を具備することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項15】

アイソレータを具備することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項16】

前記レーザー光源はモード同期レーザーであり、前記強度変調器を具備していないことを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項1】

レーザー光源と、前記レーザー光源からの出力光をパルス光にする強度変調器(その際のパルス時間幅の半値全幅をΔTとする)と、前記パルス光を増幅する光アンプ(増幅後のピーク強度をP0とする)と、前記レーザー光源の発振波長λに対して異常分散を示す光ファイバ1と、光ファイバ1よりも異常分散の大きさが小さい光ファイバ2を具備する光学系であって、T0=ΔT/(2x0.88137)で定義されるパルス幅T0、前記光ファイバ1の発振波長λでの群速度分散β2、前記光ファイバ1のλでの非線形係数γから式N2=γP0T02/|β2|により与えられるソリトン次数Nが2以上になるようにΔT、P0,β2の各パラメタが設定され、各パラメタ設定後のソリトン次数Nとソリトン周期z0=(π/2)T02/|β2|から決定されるファイバ長zopt=z0(0.32/N+1.1/N2)の60 - 150%の範囲に光ファイバ1の長さが設定され、光ファイバ2の長さは1kmから100kmの範囲にあることを特徴とし、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とするアンチスクイズド光生成器。

【請求項2】

前記光アンプにより増幅された前記光パルスが前記光ファイバ1伝播中にパルス圧縮されてピーク強度が増強され、引き続く前記光ファイバ2の伝播中に位相方向にノイズが広げられ、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項3】

前記光ファイバ2の長さは2kmから50kmの範囲にあることを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項4】

前記各パラメタが、0.1 ps < ΔT < 1 ns、0.1 W < P0 < 10 kW,- 0.1 ps2/m < β2 < 0 ps2/mの範囲に設定され、前記ソリトン次数Nの上限が500であることを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項5】

帯域透過フィルタを具備することを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項6】

偏波調整器を具備することを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項7】

前記レーザー光源はモード同期レーザーであり、前記強度変調器を具備していないことを特徴とする請求項1記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項8】

レーザー光源と、前記レーザー光源からの出力光をパルス光にする強度変調器(その際のパルス時間幅の半値全幅をΔTとする)と、前記パルス光を増幅する光アンプ(増幅後のピーク強度をP0とする)と、前記レーザー光源の発振波長λに対して異常分散を示す光ファイバ1と、偏光ビーム分離器と、光ファイバ1よりも異常分散の大きさが小さい光ファイバ2と、ファラデーミラーを具備する光学系であって、T0=ΔT/(2x0.88137)で定義されるパルス幅T0、前記光ファイバ1の発振波長λでの群速度分散β2、前記光ファイバ1のλでの非線形係数γから式N2=γP0T02/|β2|により与えられるソリトン次数Nが2以上になるようにΔT、P0,β2の各パラメタが設定され、各パラメタ設定後のソリトン次数Nとソリトン周期z0=(π/2)T02/|β2|から決定されるファイバ長zopt=z0(0.32/N+1.1/N2)の60 - 150%の範囲に光ファイバ1の長さが設定され、光ファイバ2の長さは1kmから50kmの範囲にあることを特徴とし、前記偏光ビーム分離器を通過後、引き続く前記光ファイバ2を伝播し、前記ファラデーミラーで直交する偏光に変換されて前記光ファイバ2を逆行し、前記偏光ビーム分離器により往路で来た光路とは分離され、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とするアンチスクイズド光生成器。

【請求項9】

前記光アンプにより増幅された前記光パルスが前記光ファイバ1伝播中にパルス圧縮されてピーク強度が増強され、前記偏光ビーム分離器を通過後、引き続く前記光ファイバ2を伝播し、前記ファラデーミラーで直交する偏光に変換されて前記光ファイバ2を逆行し、光ファイバ2の往復伝播中に位相方向にノイズが広げられ、前記偏光ビーム分離器により往路で来た光路とは分離され、最終的に位相方向にノイズが広がった光を出力することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項10】

前記光ファイバ2の長さは2kmから30kmの範囲にあることを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項11】

前記各パラメタが、0.1 ps < ΔT < 1 ns、0.1 W < P0 < 10 kW,- 0.1 ps2/m < β2 < 0 ps2/mの範囲に設定され、前記ソリトン次数Nの上限が500であることを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項12】

前記レーザー光源から前記偏光ビーム分離器までの光路は偏波保持ファイバにより結ばれていることを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項13】

帯域透過フィルタを具備することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項14】

偏波調整器を具備することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項15】

アイソレータを具備することを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【請求項16】

前記レーザー光源はモード同期レーザーであり、前記強度変調器を具備していないことを特徴とする請求項8記載のアンチスクイズド光生成器。

【図1】

【図2】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図3】

【図4】

【図2】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図3】

【図4】

【公開番号】特開2008−3339(P2008−3339A)

【公開日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2006−173286(P2006−173286)

【出願日】平成18年6月23日(2006.6.23)

【出願人】(000005108)株式会社日立製作所 (27,607)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【国際特許分類】

【出願日】平成18年6月23日(2006.6.23)

【出願人】(000005108)株式会社日立製作所 (27,607)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]