キノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液(AMETHODFORPREPARINGALACTICACIDFERMENTEDSOLUTIONOFMUSHROOMANDLACTICACIDFERMENTEDSOLUTIONOFMUSHROOMPRODUCEDTHEREBY)

【課題】 本発明はキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液に関し、より詳しくは乳酸菌の菌株をキノコ成分含有の培地に接種し乳酸発酵させる段階を含んで味と嗜好性が優れており、過酸化脂質の生成抑制及び血糖降下に有用なキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液に関するものである。

【解決手段】 (a)キノコ成分含有の培地を用意する段階と、(b)前記キノコ成分含有の培地に乳酸菌の菌株を接種する段階と、(c)前記接種された乳酸菌の菌株を培養する段階と、(d)前記キノコ成分含有の培地で培養された乳酸菌の菌株を熟成する段階と、を含む。

【解決手段】 (a)キノコ成分含有の培地を用意する段階と、(b)前記キノコ成分含有の培地に乳酸菌の菌株を接種する段階と、(c)前記接種された乳酸菌の菌株を培養する段階と、(d)前記キノコ成分含有の培地で培養された乳酸菌の菌株を熟成する段階と、を含む。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液に関し、より詳しくは乳酸菌の菌株をキノコ成分含有の培地に接種し乳酸発酵させる段階を含んで味と嗜好性が優れており、過酸化脂質の生成抑制及び血糖降下に有用なキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液に関するものである。

【0002】

【従来の技術】一般的に、キノコは脂肪成分が少なく、糖質または蛋白質が豊富な食品材料である。キノコに含まれている糖質はトレハロース、マンニトール、アラビノース等の人の腸管に吸収利用されにくい低分子糖と共に多糖類、即ち不消化性の所謂食品繊維が主体である。従って、食品分析による計算値より非常に低いカロリー素材であると言える。更に、熱により乾燥されればビタミンD2に変わるエルゴステリン、カルシウムを普遍的に100〜800mgぐらい含有している。他に、ビタミンB1、B2、ナイアシンを含有しており、ビタミンAやCは殆ど含有していない。ミネラルとしてはNaに比べてKを非常に多く含有しており、その次にP、Ca、Fe等の順である。また、キノコの香味成分は核酸物質が主体になり、グルタミン酸、琥珀酸、林檎酸、及び尿糖等の組合せによりなる。従って、キノコは食品学的立場からはカロリー中心の食品でなく、香、味、組織感のある特殊嗜好性を有した生理調節の機能性食品であると言える。

【0003】ところが、キノコは香味が良くて栄養が豊富であるが、水分や窒素化合物の含量が多くて変質しやすく、組織が柔らかくて微生物の繁殖が容易で収穫後の貯蔵寿命が短い。従って、キノコ類は主として生もの乃至乾燥させたものを御数、または食べ物の香味を加える補助添加材料として、一次的な栄養供給元のものでのみ利用してきた。

【0004】最近、キノコは抗癌効果、抗変異原性効果、血清脂質低下効果、免疫増強効果等、老化抑制及び成人病の予防と治療に効目があると知られており、食用だけでなく薬用としてもその利用性が増大しているが、このような生理活性が望まれるキノコ類としてはマンネンタケ、シイタケ、ヒラタケ、コフキサルノコシカケ、アガリクス、木茸、石茸等の食用及び薬用のキノコ類が知られておる。なかんずく、マンネンタケの薬効成分として熱水抽出液に含有されている多糖類と蛋白質との複合体であるpolysaccharide protein complexが報告されたところがあり、癌細胞生育抑制、本態性高血圧治療、過酸化脂質の生成抑制効果等が報告されたところがある。食用として広く利用されているシイタケには抗癌作用、コレステロール低下作用、強壮、利尿、高血圧、腎臓炎、喘息、胃潰瘍等の治療にも効目があって薬用としても広く利用されており、シイタケの熱水抽出物は血清及び肝臓の脂質低下及び肝損傷の抑制作用が報告されたところがある。なお、ヒラタケの多糖類抽出物は血清コレステロール低下効果及び四塩化炭素の誘発による肝損傷の抑制作用とヒラタケの子実体及び菌糸体抽出物の抗酸化効果があることと報告されたところがある。

【0005】一方、乳酸菌は葡萄糖または乳糖のような炭水化物を用いて乳酸を作る菌として、紀元前3000年頃から主として発酵乳やチーズを製造するのに使用されてきた。このような乳酸菌発酵乳を長期飲用することによって乳酸菌が消化器官に入り、有害細菌を抑制し老化を防止するという事実を発見した以降、ヨーロッパでは乳酸菌発酵乳を商品化し販売し始める同時に、乳酸菌の健康効果を明かにするための研究もずっと進んできた。現在まで明かになった乳酸菌の健康効果は整腸作用による下痢・便秘の予防、有害細菌の抑制による腸癌及び老化防止、ビタミン生成による発育促進、コレステロール調節による成人病予防及び免疫力の増強等である。

【0006】これら乳酸菌に属する細菌としては、連鎖状球菌、ペディオコッカス菌、ロイコノストック菌、乳酸桿菌、ビフィズス菌など数十種に達している。乳酸菌は人や動物の消化器官や数十種の農産物に至るまで自然界に広く分布されており、ヤクルトの製造にはブルガリア菌、ヤクルト菌、サーモフィルス菌が使用され、乳酸菌飲料の製造にはヤクルト菌、カゼイ菌、アシドフィルス菌等が使用され、チーズの製造には、カゼイ菌、クレモリス菌、乳連鎖状球菌が使用され、発酵バターにも乳連鎖状球菌が使用されることによって、それぞれ特徴のあつ製品が作られる。このように食品の加工過程において決まっている種類の乳酸菌が係っている。

【0007】乳酸菌は腸内の上皮細胞に付着し代謝活動を行って乳酸、脂肪酸(低級)、抗生物質(bacteriocin)、H2O2等を分泌することにより乳酸菌を抑制し、乳酸菌の発酵により生成されるHMG(Hydroxy Methyl Glutaric)、Orotic Acid、Uric Acid等によってコレステロールの生成を阻害し、特にラクトバチルスアシドフィルス(乳酸菌の一種)は直接コレステロールを分解する。なお、乳酸菌は免疫系で病原菌を感知するマイクロパージの活性化を通じて細菌、ウイルスの速やかな感知、淋巴球の分裂促進による癌細胞増殖の防止、血液内の抗体であるIgAの生産を増加させ、ガンマンターフェロンの生成を増強し免疫力を増進させるだけでなく、食べ物の栄養学的価値を増進させ、内因性感染を抑制する作用を行い、腸内の発癌物質を生成する有害菌の生育抑制及び死滅を導いて抗癌作用等を行う。

【0008】経済成長の発達により豊かな食生活を営み、食生活のパタンが変化することによって脳血管系疾患、心臓病、高血圧、高脂血症、動脈硬化症等の循環器系疾患と悪性腫瘍による死亡率が大きく増加している。このような慢性退行性疾患は生体内脂質代謝の障害に起因して発病することとも無関係ではない。最近、健康増進のための生理活性物質の探索に関する研究が活発に進まれており、我々が日常的に摂取している食品材料のうちで脂質改善の効果がある天然成分及び抗酸化の効果がある天然成分が多数報告されているが、特に食用及び薬用として広く利用されているキノコ類も抗酸化物質として関心を集めている。

【0009】生体内における酸化ストレスによるfree radicalの生成は、生体膜脂質を過酸化させることができ、過酸化脂質の増加はいろんな組織を損傷させて代謝障害を来す。従って、生体内におけるfree radicalの生成による体内の酸化的な損傷を抑制できる生理活性物質があるなら、循環器系疾患と癌等の慢性疾患の発病率を抑えるのに大きく寄与することができると見込まれる。

【0010】なお、最近、生活水準の向上と生活様式の変化によって高カロリー食品の過多摂取による栄養分の過剰、運動不足による肥満、産業社会の高度化によるストレス、及び医学発達による高齢化現状等によって、病気の様相もだんだん成人病を主として西欧化されている。特に、このような成人病のうち糖尿病は全ての慢性血管疾患の原因になっており、これによる死亡率も逐次増加する傾向を示している。

【0011】糖尿病(diabetes mellitus)は膵臓におけるインシュリン分泌の不足や各組織におけるインシュリン受容体の異常により現れる高血糖が特徴的な疾患である。糖尿病は大きく免疫的障害等によりインシュリンを生成分泌する膵臓β‐細胞が破壊されてインシュリンが不足になって現れるインシュリン依存型糖尿病(Insulin dependent diabetes mellitus、第1型糖尿病)と大部分が成人になった以降に遺伝や肥満等により筋肉細胞等のインシュリン受容体に異常が生じてインシュリンに対する抵抗が増加して現われるインシュリン非依存型糖尿病(Non-insulindependent diabetes mellitus、第2型糖尿病)とに区分している。

【0012】最近、糖尿病の改善のために血糖降下の効果を有した緑茶、桑の葉、鳩麦などの食品や多様な生理活性物質の探索に関する研究が持続的に進まれているが、これらの大部分は第1型糖尿病に対して改善効果を発揮するものである。

【0013】現在、糖尿病の発生類型においてインシュリン非依存型の第2型糖尿患者の数が毎年増加している勢いであり、韓国の場合、糖尿病患者の95%以上が非依存型の第2型糖尿病患者である。糖尿病患者の大部分を占めているインシュリン非依存型患者は病気の治療のために食餌療法と共に経口用血糖降下剤を選別的に使用している。特に、糖尿病患者の食後血糖降下剤として市販されている医薬品としてacarboseとvogliboseが使用されているが、経済的に高いという短所がある。

【0014】このような問題点を解決するために購入が容易でありながら食用可能な食品や多様な天然物から由来した生理活性物質による血糖降下の効果を利用しようとする研究が活発に進まれているが、特に、韓国特許第165935号は枸杞子抽出物を含有する血糖降下剤組成物及び枸杞子抽出物の製造方法を開示しており、韓国特許第195886号は冬虫夏草、牛黄、枸杞子、及び葛根等を含有する糖尿病治療用の医薬組成物を開示しているが、これら特許の糖尿病改善のための製剤は味が患者の食餌に適当でなく、製造工程が複雑で不便だった。

【0015】従って、第2型糖尿病の治療に効果がありながら、患者の食餌にも適当な食品組成物に対する当業界の要求があった。

【0016】上述のように、キノコと乳酸菌は健康食品として広く利用されているが、キノコと乳酸菌との相互作用によりシナジー効果を創出するという事実は知られていない。

【0017】よって、本発明者らはキノコと乳酸発酵液とが人体に及ぼす優れた薬理効果に着目し、キノコと乳酸発酵液とを共に利用することによって両方の薬理効果を高めようとする意図を有して研究開発し本発明に至った。

【0018】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は前記の問題点を解決するために案出したものであって、本発明は味と嗜好性に優れており、望ましくは製造時間を短縮するキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液を提供するその目的がある。

【0019】本発明の他の目的は過酸化脂質の生成を抑制することができるキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸菌発酵液を提供することにある。

【0020】本発明の更に他の目的は血糖降下の効果を有するキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液を提供することにある。

【0021】

【課題を解決するための手段】本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の製造方法は、(a)キノコ成分含有の培地を用意する段階と、(b)前記キノコ成分含有の培地に乳酸菌の菌株を接種する段階と、(c)前記接種された乳酸菌の菌株を培養する段階と、(d)前記キノコ成分含有の培地で培養された乳酸菌の菌株を熟成する段階と、を含む。

【0022】前記段階(a)のキノコ成分含有の培地を用意する段階は、(i)キノコの子実体または菌糸体を粉砕してキノコ粉末を得たり、または抽出溶剤を用いて高圧滅菌機でキノコ抽出物を抽出してキノコ成分を得る段階と、(ii)得られたキノコ成分0.1〜10重量%、脱脂粉乳1〜50重量%、望ましくは1〜20重量%、砂糖0.1〜20重量%、及び残量の精製水を乳酸菌培地で混合し均質化して乳酸菌培地の組成物を製造する段階と、(iii)前記キノコ成分含有の培地を75〜110℃で15〜40分間加熱処理する段階と、(iv)前記加熱処理された培地を35〜40℃で冷却する段階と、を更に含む。

【0023】前記(i)において、使用され得るキノコの例としては、薬用または食用なら良く、具体的にはアガリクス(Agaricus blazei)、マンネンタケ(Ganoderma lucidum)、マイタケ(Grifola frondosa)、コフキサルノコシカケ(Elfvingia applanata)、ヒラタケ(pleurotus ostreatus)、マッシュルーム(Agaricus bisporus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、シイタケ(Lentinus edodes)、及び冬虫夏草(Crdyceps spp)を挙げることができる。キノコ成分の材料は、アガリクス、マンネンタケ、マイタケ及びコフキサルノコシカケの場合は子実体及び菌糸体から得られ、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、シイタケ及び冬虫夏草の場合は子実体から得られる。特に、キノコ成分はキノコ粉末と抽出物の混合物であるものが望ましい。血糖降下のためのキノコ成分はマンネンタケの抽出物であるものが最も望ましい。

【0024】前記段階(b)の乳酸菌の菌株を接種する段階において、前記段階(a)の(iv)で冷却されたキノコ成分含有培地の全体重量を基準として1〜10重量%の冷蔵保管された、または加熱処理された乳酸菌が接種される。この時接種される乳酸菌の菌株は発酵時間の短縮であるという観点から加熱処理された乳酸菌が望ましい。前記加熱処理は冷蔵保管された菌株を選別して恒温器で菌株の温度が25〜40℃になるまでインキュベーションすることによって遂行される。

【0025】前記段階(c)の接種された菌株の培養段階において、培養は35〜40℃の恒温器で温度を維持しながら3〜20時間の間、望ましくは前記段階(b)で加熱処理された乳酸菌の菌株を接種する場合は3〜6時間の間培養することで充分である。

【0026】前記段階(d)の菌株の熟成段階において、3〜5℃で所定時間の間熟成される。

【0027】また、本発明は上述したキノコ乳酸発酵液の製造方法により製造されたキノコ乳酸発酵液を提供する。

【0028】このように製造されたキノコ乳酸発酵液の特性及び過酸化脂質の生成抑制の効果と血糖降下の効果を調べる。

【0029】また、後述する本発明の実施例では、アガリクス、マンネンタケ、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、マイタケ、シイタケ、コフキサルノコシカケ及び冬虫夏草を使用してキノコ乳酸発酵液を製造したが、本発明はこれらのキノコに限定されるものではなく、食用のキノコや薬用のキノコであればいずれも本発明のキノコ乳酸発酵液を製造するのに使用することができる。

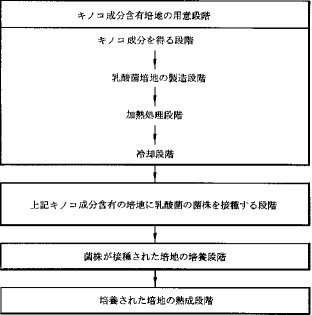

【0030】まず、図1を参照して本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の製造方法を概略的に説明すると次の通りである。

【0031】a.キノコ成分含有培地の用意段階(i)キノコ成分を得る段階アガリクス、マンネンタケ、マイタケ、コフキサルノコシカケの子実体及び菌糸体と、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、シイタケ及び冬虫夏草の子実体のうち、所望のキノコを選別して不純物を取り除き、洗浄して約60℃で熱風乾燥させた後、これを粉砕しキノコ粉末を得た。

【0032】前記キノコの子実体または菌糸体のうち、所望のキノコを選別して不純物を取り除き、高圧滅菌器で抽出溶剤を使用して通常の方法で抽出しキノコ抽出物を得た。

【0033】(ii)乳酸菌培地の組成物を製造する段階前記(i)から得られたキノコ成分0.1〜10重量%、脱脂粉乳1〜50重量%、望ましくは1〜20%、砂糖0.1〜20重量%、及び残量の精製水を乳酸菌培地で混合し均質化して乳酸菌培地の組成物を製造した。ここにオリゴ糖、デキストリン、ビタミン、無機質等をはじめとする他の有用な成分を更に添加することができる。

【0034】(iii)〜(iv)加熱処理段階及び冷却段階前記キノコ成分含有の培地を75〜110℃で15〜40分間加熱処理した後、35〜40℃で冷却させた。

【0035】b.乳酸菌菌株の接種段階冷蔵保管された乳酸菌の菌株、望ましくは恒温器で菌株の温度が25〜40℃になるまで一定時間インキュベーションした乳酸菌の菌株を前記段階(a)の(iv)で冷却処理されたキノコ成分含有の培地に接種した。この時接種する乳酸菌菌株の含量は全体培地の重量を基準として1〜10重量%の範囲内で選択することができる。

【0036】c.培養段階前記段階(b)で菌株が接種された乳酸菌培地を恒温器で35〜40℃の温度を維持しながら3〜20時間の間、望ましくは前記段階(b)で加熱処理された乳酸菌の菌株が接種された場合は3〜6時間の間培養した。

【0037】d.熟成段階前記段階(c)で培養された菌株を3〜5℃で10〜20時間の間熟成させた。

【0038】以下、本発明の具体的な技術的構成を実施例を通じて詳細に説明するが、本発明の権利範囲はこれら実施例に限定されるものでない。

【0039】

【発明の実施の形態】(実施例)材料選定アガリクス、マンネンタケ、マイタケ、コフキサルノコシカケ、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、シイタケ及び冬虫夏草の菌糸体は実験室で培養し、アガリクス、マンネンタケ、マイタケ及びコフキサルノコシカケの子実体は市販のものを購入し使用した。

【0040】実施例1〜4:アガリクス乳酸発酵液の製造実施例1アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末を用意し、キノコの乾燥粉末5重量%、脱脂粉乳10重量%、砂糖2重量%及び精製水の残量を混合し均質化してキノコ成分含有の培地を用意した。用意したキノコ成分含有の培地を100℃で20分間加熱殺菌処理した後、前記加熱処理した培地を37℃で冷却させた。

【0041】前記乳酸菌培地に全体培地重量の3重量%の冷蔵保管されたラクトバチルスブルガリクスを接種し、菌株が接種されたキノコ成分含有培地のサンプルを六つ作った後、恒温器で37℃の温度を維持しながら前記サンプルをそれぞれ1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間の間培養させてから、それぞれ異なる時間の間培養されたサンプルのpH、酸度を測定した後、4℃で12時間の間熟成させ、冷却後、均質機で均質化してアガリクスの乳酸発酵液を製造した。

【0042】実施例2アガリクスの乾燥粉末の代わりに抽出物を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でアガリクス乳酸発酵液を製造した。

【0043】実施例3アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末を用意し、容易したキノコ乾燥粉末とキノコ抽出物5重量%、脱脂粉乳10重量%、砂糖2重量%及び精製水の残量を混合し均質化して、キノコ成分含有の培地を用意した。用意したキノコ成分含有の培地を100℃で20分間加熱殺菌処理した後、前記加熱処理した培地を37℃で冷却させた。

【0044】冷蔵保管された乳酸菌の菌株のうち、ラクトバチルスブルガリクスを選別し恒温器で菌株の温度が37℃になるまで1時間ぐらいインキュベーションした。

【0045】殺菌冷却処理されたキノコ成分含有の培地に全体培地重量の3重量%の加熱処理されたラクトバチルスブルガリクスを接種し、菌株が接種されたキノコ成分含有培地のサンプルを六つ作った後、恒温器で37℃の温度を維持しながら前記サンプルをそれぞれ1時間、2時間、3時間、4時間、5時間及び6時間の間培養させてから、それぞれ異なる時間の間培養されたサンプルのpH、酸度を測定した後、4℃で12時間の間熟成させ、冷却後、均質機で均質化してアガリクス乳酸発酵液を製造した。

【0046】実施例4アガリクスの乾燥粉末の代わりに抽出物を使用したことを除けば前記実施例3と同様な方法でアガリクス乳酸発酵液を製造した。

【0047】実施例5〜8:マンネンタケ乳酸発酵液の製造実施例5アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0048】実施例6アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0049】実施例7アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0050】実施例8アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0051】実施例9〜12:ヒラタケ乳酸発酵液の製造実施例9アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0052】実施例10アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0053】実施例11アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0054】実施例12アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0055】実施例13〜16:マッシュルーム乳酸発酵液の製造実施例13アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でマッシュルーム乳酸発酵液を製造した。

【0056】実施例14アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でマッシュルームキノコ乳酸発酵液を製造した。

【0057】実施例15アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマッシュルーム乳酸発酵液を製造した。

【0058】実施例16アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でマッシュルーム乳酸発酵液を製造した。

【0059】実施例17〜20:エノキタケ乳酸発酵液の製造実施例17アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0060】実施例18アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0061】実施例19アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0062】実施例20アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0063】実施例21〜24:マイタケ乳酸発酵液の製造実施例21アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0064】実施例22アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0065】実施例23アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0066】実施例24アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0067】実施例25〜28:シイタケ乳酸発酵液の製造実施例25アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0068】実施例26アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0069】実施例27アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0070】実施例28アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0071】実施例29〜32:コフキサルノコシカケ乳酸発酵液の製造実施例29アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0072】実施例30アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0073】実施例31アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0074】実施例32アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0075】実施例33〜36:冬虫夏草乳酸発酵液の製造実施例33アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除外すると、前記実施例1と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0076】実施例34アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0077】実施例35アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0078】実施例36アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除外すると、前記実施例4と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0079】実施例37:ヒラタケ乳酸発酵液の製造アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末の代わりにヒラタケの子実体の乾燥粉末1重量%及び抽出物1重量%を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0080】実施例37:マンネンタケ乳酸発酵液の製造アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末の代わりにマンネンタケの子実体の乾燥粉末0.1重量%及び抽出物5.0重量%を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0081】実施例39:混合されたキノコ乳酸発酵液の製造シイタケ、ヒラタケ及びマンネンタケの乾燥粉末を重量比4:4:2で混合した混合粉末1重量%、混合抽出物1重量%、脱脂粉乳13重量%、オリゴ糖10重量%、デキストリン1重量%及び精製水74重量%を混合し均質化してキノコ成分含有の培地を用意した。用意したキノコ成分含有の培地を80℃で30分間加熱殺菌した後、前記加熱処理した培地を37℃で冷却させた。

【0082】製造された乳酸菌培地に全体培地重量の3重量%のラクトバチルスブルガリクスを接種し、37℃の恒温器で12時間発酵させた後、4℃で12時間の間熟成させ、冷却後、均質器で均質化して混合キノコ乳酸発酵液を製造した。

【0083】実施例40〜42、比較例1及び2:マンネンタケ乳酸発酵液の製造マンネンタケ100gに蒸留水1000ml(試料が10%になるよう)を入れ、高圧滅菌器を使用して約100℃以下の中・低温で1時間抽出し抽出液を濾過した後、再び1000mlの蒸留水を加えて約121℃以上の高温で1時間抽出し濾過してマンネンタケ抽出物を得た。

【0084】得られたマンネンタケ抽出物を脱脂粉乳8重量%、オリゴ糖10重量%、デキストリン1重量%及び精製水の残量を含む乳酸菌培地の全体重量を基準としてそれぞれ0.01重量%(比較例1)、0.1重量%(実施例40)、0.5重量%(実施例41)、5重量%(実施例42)、10重量%(比較例2)に変化させながら添加し均質化した後、前記均質化した乳酸菌培地に全体培地重量の3%のラクトバチルスブルガリクスを接種し37℃の恒温器で12時間発酵させた後、4℃で12時間の間熟成させてマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0085】(実験例)実施例1:pH、酸度、流動学の測定実施例1〜36で製造されたキノコ乳酸発酵液の培養時間に従うpH及び酸度を測定するために、前記実施例で製造された乳酸発酵液から、それぞれ異なる時間の間培養されたサンプルを攪拌機を用いて1000rpmで30秒間均質化した後、pH、酸度及び流動学(rheology;硬度、破裂エネルギー(breaking energy)、弾性分子)を測定した。pHの測定はpH meterとし、酸度(acidity)は製造されたキノコ乳酸発酵液10mlを分取して3次滅菌蒸留水で1:1稀釈し0.1%のフェノールフタレイン溶液を加え、0.1N NaOHで滴定した。

【0086】実験結果下記の表1及び2に示しているように、実施例1〜36のキノコ乳酸発酵液はpHが低く酸度は高く、図2乃至図5から分かるように有効な乳酸生成率が証明され、硬度、破裂エネルギー、弾性分子の流動学測定の結果から柔らかい組織と優れた性状の粘度を得ることができるということが分かる。

【0087】特に、下記の表2に示しているように、本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の製造方法の段階(b)における乳酸菌の菌株を接種する段階で、加熱処理された乳酸菌を接種した実施例で製造されたキノコ乳酸発酵液は、冷蔵保管された乳酸菌を接種した実施例で製造されたキノコ乳酸発酵液(表1)に比べて、発酵時間が約1/3に短縮したということが分かる。

【0088】

【表1】

【0089】

【表2】

【0090】実施例2:過酸化脂質の生成抑制の効果本発明のキノコ乳酸発酵液が過酸化脂質に及ぼす影響を調べるために、コレステロール含有の食餌に乳酸菌発酵乳、シイタケ(Lentinus edodes)とヒラタケ(pleurotus ostreatus)とマンネンタケ(Ganoderma lucidum)の混合乾燥粉末、及び実施例39で製造されたキノコ乳酸発酵液をそれぞれ添加して4週間摂取させた雌白鼠から、各組織の過酸化脂質に及ぼす影響を生体内から調べた。

【0091】実験材料実験材料のシイタケ(Lentinus edodes)、マンネンタケ(Ganoderma lucidum)、ヒラタケ(Pleurotus ostreatus)の乾燥品は晋州キノコ営農組合法人から提供を受けた。これら乾燥されたキノコを刻んで粉砕した後、20meshに通し粉末を得た。

【0092】実験動物、飼育条件及び食餌造成実験動物は180g前後のSprague-Dawley系の雌白鼠として、温度22±2℃、湿度50±5%、明暗周期の12時間(明周期:07:00〜19:00)が自動設定された動物飼育室で1週間市販の固形食餌で飼育した後、再び正常基本食餌で4日間予備飼育し環境に適応させた後、平均体重が同一であるように6匹ずつ5群に分けて本実験を実施した。実験食餌群は正常食餌群(ND)と正常食餌群に0.5%(w/w)のコレステロールと1.125%(w/w)のコール酸ナトリウムを添加したコレステロール食餌群(CD)、コレステロール食餌に乳酸菌発酵乳を添加した乳酸菌発酵乳添加群(CDFM)、コレステロール食餌にキノコ粉末を添加したキノコ粉末添加群(CDMP)及びコレステロール食餌にキノコ乳酸発酵液を添加したキノコ乳酸発酵液添加群(CDFMMP)から構成した。この時、CDMP群のキノコ粉末はシイタケ:ヒラタケ:マンネンタケの混合物であり、その混合物を4%水準で含有している。また、CDFM群はラクトバチルスブルガリクスを使用して30℃で12時間培養した乳酸菌発酵乳を凍結乾燥させ食餌中に13.5%水準で添加した。CDFMMP群はシイタケ:ヒラタケ:マンネンタケを4:4:2で混合した粉末4%水準でラクトバチルスブルガリクス培養液に添加して30℃で12時間培養したキノコ乳酸発酵液を凍結乾燥させ食餌中に17.5%(市販の乳酸菌発酵乳100mlに該当する重さ+キノコ混合粉末4%)水準で添加した。このような実験食餌群に従う実験食餌の組成は表3のようであり、このように調剤した実験食餌と飲料水は4週間自由摂取させ、飼育期間中の食餌摂取量は毎日一定な時間に測定し、体重は1週間に一回ずつ測定した。

【0093】

【表3】

ND:正常食餌群(対照群:the normal diet)CD:コレステロール食餌群(the cholesterol diet)CDFM:コレステロール食餌群に乳酸菌発酵乳を添加した乳酸菌添加群(the cholesterol diet supplemented fermented milk)CDME:コレステロール食餌群にキノコ抽出物を添加したキノコ抽出物添加群(the cholesterol diet supplemented mixture mushroom Extracts)CDFMME:コレステロール食餌群にキノコ乳酸発酵液を添加したキノコ乳酸発酵添加群(the cholesterol diet supplemented fermented milk containing mixture mushroom Extracts)

【0094】■分析試料の調剤実験の最終日、実験動物を12時間絶食させた後、エーテルで弱く麻酔させ腹部の大動脈から採血した。得られた血液は約30分間室温で放置させた後、3000rpmで15分間遠心分離して血清を得た。摘出した各組織は予め冷却させた0.9%の生理食塩水で充分に洗浄し水分を除去してから重さを測定し、過酸化脂質の濃度分析に提供した。

【0095】■血清と肝臓脂質及び血糖の分析血清の総コレステロールはCholesterol C-test wako kit(Wako Junyaku、Osaka、Japan)、血清HDL-コレステロールはHDL-cholesterol E-test wako kit(WakoJunyaku、Osaka、Japan)、血清中性脂質はTriglyceride E-test wako kit(WakoJunyaku、Osaka、Japan)、血清燐脂質はPhoshpolipid C-test wako kit(Wako Junyaku、Osaka、Japan)、血清グルコースの濃度はグルコースオキシダーゼ(glucose oxidase)法によって調剤された市販のkit(Wako Junyaku、Osaka、Japan)を用いて測定した。肝臓組織中の脂質はフォーク(Folch)等の方法に準じて抽出した後、血清脂質濃度の測定と同様な方法で実施した。

【0096】■各組織の均質物(homogenate)、ミクロゾーム(microsome)及びミトコンドリア(mitochondria)分画の調剤摘出した各組織は1.15%のKCl−10燐酸塩緩衝液(pH7.4)を加えてホモジナイザー(homogenizer)で均質化した。この溶液の一部を均質物分画とし、残りの溶液からミクロゾーム分画とミトコンドリア分画とを分離した。

【0097】■各組織分画の過酸化脂質の濃度定量各組織の過酸化脂質の濃度は下記のように測定した。即ち、各組織の均質物、ミクロゾーム及びミトコンドリアの分画溶液1mlにそれぞれチオバルビツール酸(TBA)の試薬2mlを加えて混合し、水槽上で15分間加熱してから冷却させ、3000rpmで15分間遠心分離した後、上清液をもって535nmで吸光度を測定した。各組織の過酸化脂質の濃度はmalondialdehydeをnmol/gと示した。

【0098】■統計処理実験から得られた結果値はone-way ANOVAによる平均値と標準誤差(mean±S.E.)で表示し、各実験群間の有意性の検定はp<0.05水準でDuncan's multiple range testとした。

【0099】■結果(1)血清脂質濃度の変化血清脂質濃度の変化は表4のようである。

【0100】

【表4】

(前記値はクループ当り6匹の鼠の平均±SEであり、1)Atherogenic index(AI)はtotal cholesterol-HDL cholesterol/HDL cholesterolであり、他の文字を有した値はp<0.05の差を有する。

【0101】前記表4から、血清の総コレステロールの濃度は正常食餌群(ND)と比較して、コレステロール食餌群(CD)では約4.6倍の増加を示し、高コレステロール脂血症を示しているということが分かる。ところが、コレステロール食餌群(CD)と比較して、乳酸菌添加群(CDFM)ではコレステロールが44.6%、キノコ抽出物添加群(CDMP)では57.4%、キノコ乳酸発酵液添加群(CDFMMP)では72.0%減少したということが分かる。

【0102】また、血清HDL-コレステロールの濃度は、キノコ抽出物またはキノコ乳酸発酵液の添加群では増加したが、乳酸菌添加群ではこのような増加効果はなかった。また、キノコ抽出物添加群に比べてキノコ乳酸発酵液添加群の増加率がもっと高いというが分かる。この事実から乳酸菌にはキノコのHDL-コレステロールの濃度を増加させる生理活性があると認められる。

【0103】また、Framinghan Heart studyでは動脈硬化指数が3.5以下であれば、冠状動脈疾患の発生危険から安全な水準であり、少なくとも4.5以下を維持するよう勧奨しているので、前記表4から実験群間の動脈硬化指数(AI)を調べると、動脈硬化指数は正常食餌群(ND)に比べてコレステロール食餌群(CD)で著しく増加した。ところが、コレステロール食餌群(CD)の増加した動脈硬化指数は乳酸菌添加群(CDFM)では少し減少することと示されたが、キノコ抽出物添加群(CDMP)及びキノコ乳酸発酵液添加群(CDFMMP)ではそれぞれ68.4%及び83.8%減少したということが分かる。

【0104】(2)生体膜過酸化脂質の生成程度生体内の脂質過酸化反応は組織内細胞の酸化的ストレスによるfree radial生成の増加及び体内の抗酸化的防御力の減少により引き起こされる。動物の体内で生体膜過酸化脂質の生成程度を示すTBARSの濃度を測定した結果は表5のようである。

【0105】

【表5】

(前記値はクループ当り6匹の鼠の平均±SEであり、他の文字を有した値はp<0.05の差を有する。)表5を調べると、各組織において過酸化脂質の濃度の相対的含量は正常食餌群とコレステロール食餌群とも肝臓、腎臓、心臓、脾臓の順で示されたということが分かる。コレステロール食餌を4週間雄白鼠に自由摂取させた結果では脳、腎臓、心臓、肝臓、脾臓の順で示され、正常食餌で飼育した年齢6ヶ月の雄白鼠における各組織の相対的TBARSの含量は心臓、肝臓、脳、腎臓の順で示されて、本実験の結果とは少し異なる傾向として種間の差、年齢、食餌組成などにより組織間の過酸化脂質の生成程度が異なるということを示唆した。

【0106】実験例3:血糖降下効果の比較■実験方法キノコ乳酸発酵液が血糖降下に及ぼす影響を調べるために、糖尿病患者を対象として下記のように実験を行った。まず、対照群の患者群として平均315mg/dL(n=10)の高血糖を有する成人男女(25歳〜67歳、平均年齢45歳)の10人を選別し、3週間正常食餌で摂取させ、朝ご飯前の7時に血糖を測定した結果、下記の表6の通りであった。

【0107】

【表6】

ヤクルト食餌群は、通常のヤクルトを使用し、血糖値が増加する現状を示すことができるので、初めから血糖値の低い患者らを選択して3週間正常食餌に加えて一日200gずつ摂取させ、朝ご飯前に血糖値を測定した結果、下記の表7のように、1週間目262mg/dL(n=9)、2週間目315mg/dL(n=7)、3週間目355mg/dL(n=6)と、ずっと増加したことと示されて、ヤクルトのみを摂取させた場合には血糖降下の効果があるとは言えないことと認められた。

【0108】

【表7】

キノコ乳酸菌発酵液(実施例42)を対照群と同じ水準の高血糖、即ち平均血糖値が321mg/dL(n=10)の糖尿病患者10人に対して、3週間正常食餌に加えて本発明のキノコ乳酸発酵液(実施例42により製造)を一日200g摂取させ、朝ご飯前の7時に血糖値を測定した結果、下記の表8のように、1週間目は207mg/dL(n=10)と減少し、2週間目は166mg/dL(n=10)、3週間目は150mg/dL(n=10)と、じっと減少した。本実験の糖尿病患者10人のうち、8人の血糖平均値は121mg/dL(n=8)として正常人の血糖水準に落ち、これら患者中で血糖値は、早くは摂取5日目から124mg/dLとまで落ちたということが分かる。

【0109】このような実験結果から、本発明によるキノコ乳酸発酵液が血糖降下に有意した効果を有することが分かる。

【0110】

【表8】

【0111】実験例4:血糖降下に有効なキノコ抽出物の含量キノコ抽出物の添加適量を決定するために上述の比較例1、実施例40〜42及び比較例2のように、0.01%、0.1%、0.5%、5%及び10%水準で添加して製造したキノコ乳酸発酵液を各実験群の当り3人を対象として実施した結果、下記の表9及び図6a〜6eのように、低濃度の0.01%から0.5%までは大きい効果を発揮できなかったが、0.1%からは血糖値が増加しなかった。5%水準で最も優れた効果を発揮し、10%水準からはむしろ低血糖が引起された。従って、最終適量は0.1%〜7%水準で一日200gが適量と認められたが、性別、年齢、体重、糖尿病の軽重によって変えられる。

【0112】

【表9】

以上の研究から、大部分(約80%)の第2型糖尿病患者の本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の倦まず弛まない摂取は、血糖値を正常人の水準で維持させることができるのに有用であることが分かった。

【0113】実施例5キノコ抽出物と乳酸菌とのシナジー効果上述の実験から示された糖尿病患者の血糖値の減少がキノコ抽出物と乳酸菌とのシナジー効果かを確認するために糖尿病患者に本発明にかかるキノコ乳酸発酵液とキノコ抽出液を連続的に摂取させながら血糖値を測定した。

【0114】キノコ乳酸発酵液とキノコ抽出液の食餌は、朝ご飯前の血糖値を測定した後に摂取させ、夜の場合にも夕飯前に摂取させた。血糖値の測定は朝7時、2日の間隔で行った。

【0115】まず、実験方法は、キノコ抽出物を5%として製造した実施例42のキノコ乳酸発酵液の食餌を患者に36日間摂取させ6日間中断させて、血糖値が上乗した以降、キノコ乳酸発酵液に添加された量と同じ濃度のキノコ抽出物のみの食餌を患者に摂取させた。

【0116】本実験の結果、キノコ乳酸発酵液の食餌を摂取させた場合、図7と下記の表10のように、患者の血糖値は10日の間急激に落ち、その後は100mg/dLの辺りで約20日の間安定した(図7の‘A’参照)。そして、食餌の摂取を中断させた際はすぐ血糖値が276mg/dLと増加した(図7の‘B’参照)。なお、同量のキノコ抽出物の食餌を摂取させた場合は、図7と下記の表10のように血糖値は緩やかに減少し、10日以降には血糖値の変化は殆どなかった(図7の‘C’参照)。

【0117】

【表10】

上述によると、血糖降下に及ぼすキノコ抽出物と乳酸菌とのシナジー効果を確認することができた。

【0118】

【発明の効果】以上のように、本発明によって製造されるキノコ乳酸発酵液は味と嗜好性が優れており、過酸化脂質の生成抑制及び血糖降下に有効し、食品学及び薬理学的に有用な発明である。

【0119】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のキノコ乳酸発酵液の製造方法を示す概略図である。

【図2】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の乳酸生成率を示すグラフである。

【図3】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の乳酸生成率を示すグラフである。

【図4a】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図4b】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図4c】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図5a】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図5b】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図5c】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図6a】本発明の比較例1で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6b】本発明の実施例40で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6c】本発明の実施例41で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6d】本発明の比較例2で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6e】本発明の実施例42で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図7】本発明の実施例42で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化とキノコ抽出物の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液に関し、より詳しくは乳酸菌の菌株をキノコ成分含有の培地に接種し乳酸発酵させる段階を含んで味と嗜好性が優れており、過酸化脂質の生成抑制及び血糖降下に有用なキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液に関するものである。

【0002】

【従来の技術】一般的に、キノコは脂肪成分が少なく、糖質または蛋白質が豊富な食品材料である。キノコに含まれている糖質はトレハロース、マンニトール、アラビノース等の人の腸管に吸収利用されにくい低分子糖と共に多糖類、即ち不消化性の所謂食品繊維が主体である。従って、食品分析による計算値より非常に低いカロリー素材であると言える。更に、熱により乾燥されればビタミンD2に変わるエルゴステリン、カルシウムを普遍的に100〜800mgぐらい含有している。他に、ビタミンB1、B2、ナイアシンを含有しており、ビタミンAやCは殆ど含有していない。ミネラルとしてはNaに比べてKを非常に多く含有しており、その次にP、Ca、Fe等の順である。また、キノコの香味成分は核酸物質が主体になり、グルタミン酸、琥珀酸、林檎酸、及び尿糖等の組合せによりなる。従って、キノコは食品学的立場からはカロリー中心の食品でなく、香、味、組織感のある特殊嗜好性を有した生理調節の機能性食品であると言える。

【0003】ところが、キノコは香味が良くて栄養が豊富であるが、水分や窒素化合物の含量が多くて変質しやすく、組織が柔らかくて微生物の繁殖が容易で収穫後の貯蔵寿命が短い。従って、キノコ類は主として生もの乃至乾燥させたものを御数、または食べ物の香味を加える補助添加材料として、一次的な栄養供給元のものでのみ利用してきた。

【0004】最近、キノコは抗癌効果、抗変異原性効果、血清脂質低下効果、免疫増強効果等、老化抑制及び成人病の予防と治療に効目があると知られており、食用だけでなく薬用としてもその利用性が増大しているが、このような生理活性が望まれるキノコ類としてはマンネンタケ、シイタケ、ヒラタケ、コフキサルノコシカケ、アガリクス、木茸、石茸等の食用及び薬用のキノコ類が知られておる。なかんずく、マンネンタケの薬効成分として熱水抽出液に含有されている多糖類と蛋白質との複合体であるpolysaccharide protein complexが報告されたところがあり、癌細胞生育抑制、本態性高血圧治療、過酸化脂質の生成抑制効果等が報告されたところがある。食用として広く利用されているシイタケには抗癌作用、コレステロール低下作用、強壮、利尿、高血圧、腎臓炎、喘息、胃潰瘍等の治療にも効目があって薬用としても広く利用されており、シイタケの熱水抽出物は血清及び肝臓の脂質低下及び肝損傷の抑制作用が報告されたところがある。なお、ヒラタケの多糖類抽出物は血清コレステロール低下効果及び四塩化炭素の誘発による肝損傷の抑制作用とヒラタケの子実体及び菌糸体抽出物の抗酸化効果があることと報告されたところがある。

【0005】一方、乳酸菌は葡萄糖または乳糖のような炭水化物を用いて乳酸を作る菌として、紀元前3000年頃から主として発酵乳やチーズを製造するのに使用されてきた。このような乳酸菌発酵乳を長期飲用することによって乳酸菌が消化器官に入り、有害細菌を抑制し老化を防止するという事実を発見した以降、ヨーロッパでは乳酸菌発酵乳を商品化し販売し始める同時に、乳酸菌の健康効果を明かにするための研究もずっと進んできた。現在まで明かになった乳酸菌の健康効果は整腸作用による下痢・便秘の予防、有害細菌の抑制による腸癌及び老化防止、ビタミン生成による発育促進、コレステロール調節による成人病予防及び免疫力の増強等である。

【0006】これら乳酸菌に属する細菌としては、連鎖状球菌、ペディオコッカス菌、ロイコノストック菌、乳酸桿菌、ビフィズス菌など数十種に達している。乳酸菌は人や動物の消化器官や数十種の農産物に至るまで自然界に広く分布されており、ヤクルトの製造にはブルガリア菌、ヤクルト菌、サーモフィルス菌が使用され、乳酸菌飲料の製造にはヤクルト菌、カゼイ菌、アシドフィルス菌等が使用され、チーズの製造には、カゼイ菌、クレモリス菌、乳連鎖状球菌が使用され、発酵バターにも乳連鎖状球菌が使用されることによって、それぞれ特徴のあつ製品が作られる。このように食品の加工過程において決まっている種類の乳酸菌が係っている。

【0007】乳酸菌は腸内の上皮細胞に付着し代謝活動を行って乳酸、脂肪酸(低級)、抗生物質(bacteriocin)、H2O2等を分泌することにより乳酸菌を抑制し、乳酸菌の発酵により生成されるHMG(Hydroxy Methyl Glutaric)、Orotic Acid、Uric Acid等によってコレステロールの生成を阻害し、特にラクトバチルスアシドフィルス(乳酸菌の一種)は直接コレステロールを分解する。なお、乳酸菌は免疫系で病原菌を感知するマイクロパージの活性化を通じて細菌、ウイルスの速やかな感知、淋巴球の分裂促進による癌細胞増殖の防止、血液内の抗体であるIgAの生産を増加させ、ガンマンターフェロンの生成を増強し免疫力を増進させるだけでなく、食べ物の栄養学的価値を増進させ、内因性感染を抑制する作用を行い、腸内の発癌物質を生成する有害菌の生育抑制及び死滅を導いて抗癌作用等を行う。

【0008】経済成長の発達により豊かな食生活を営み、食生活のパタンが変化することによって脳血管系疾患、心臓病、高血圧、高脂血症、動脈硬化症等の循環器系疾患と悪性腫瘍による死亡率が大きく増加している。このような慢性退行性疾患は生体内脂質代謝の障害に起因して発病することとも無関係ではない。最近、健康増進のための生理活性物質の探索に関する研究が活発に進まれており、我々が日常的に摂取している食品材料のうちで脂質改善の効果がある天然成分及び抗酸化の効果がある天然成分が多数報告されているが、特に食用及び薬用として広く利用されているキノコ類も抗酸化物質として関心を集めている。

【0009】生体内における酸化ストレスによるfree radicalの生成は、生体膜脂質を過酸化させることができ、過酸化脂質の増加はいろんな組織を損傷させて代謝障害を来す。従って、生体内におけるfree radicalの生成による体内の酸化的な損傷を抑制できる生理活性物質があるなら、循環器系疾患と癌等の慢性疾患の発病率を抑えるのに大きく寄与することができると見込まれる。

【0010】なお、最近、生活水準の向上と生活様式の変化によって高カロリー食品の過多摂取による栄養分の過剰、運動不足による肥満、産業社会の高度化によるストレス、及び医学発達による高齢化現状等によって、病気の様相もだんだん成人病を主として西欧化されている。特に、このような成人病のうち糖尿病は全ての慢性血管疾患の原因になっており、これによる死亡率も逐次増加する傾向を示している。

【0011】糖尿病(diabetes mellitus)は膵臓におけるインシュリン分泌の不足や各組織におけるインシュリン受容体の異常により現れる高血糖が特徴的な疾患である。糖尿病は大きく免疫的障害等によりインシュリンを生成分泌する膵臓β‐細胞が破壊されてインシュリンが不足になって現れるインシュリン依存型糖尿病(Insulin dependent diabetes mellitus、第1型糖尿病)と大部分が成人になった以降に遺伝や肥満等により筋肉細胞等のインシュリン受容体に異常が生じてインシュリンに対する抵抗が増加して現われるインシュリン非依存型糖尿病(Non-insulindependent diabetes mellitus、第2型糖尿病)とに区分している。

【0012】最近、糖尿病の改善のために血糖降下の効果を有した緑茶、桑の葉、鳩麦などの食品や多様な生理活性物質の探索に関する研究が持続的に進まれているが、これらの大部分は第1型糖尿病に対して改善効果を発揮するものである。

【0013】現在、糖尿病の発生類型においてインシュリン非依存型の第2型糖尿患者の数が毎年増加している勢いであり、韓国の場合、糖尿病患者の95%以上が非依存型の第2型糖尿病患者である。糖尿病患者の大部分を占めているインシュリン非依存型患者は病気の治療のために食餌療法と共に経口用血糖降下剤を選別的に使用している。特に、糖尿病患者の食後血糖降下剤として市販されている医薬品としてacarboseとvogliboseが使用されているが、経済的に高いという短所がある。

【0014】このような問題点を解決するために購入が容易でありながら食用可能な食品や多様な天然物から由来した生理活性物質による血糖降下の効果を利用しようとする研究が活発に進まれているが、特に、韓国特許第165935号は枸杞子抽出物を含有する血糖降下剤組成物及び枸杞子抽出物の製造方法を開示しており、韓国特許第195886号は冬虫夏草、牛黄、枸杞子、及び葛根等を含有する糖尿病治療用の医薬組成物を開示しているが、これら特許の糖尿病改善のための製剤は味が患者の食餌に適当でなく、製造工程が複雑で不便だった。

【0015】従って、第2型糖尿病の治療に効果がありながら、患者の食餌にも適当な食品組成物に対する当業界の要求があった。

【0016】上述のように、キノコと乳酸菌は健康食品として広く利用されているが、キノコと乳酸菌との相互作用によりシナジー効果を創出するという事実は知られていない。

【0017】よって、本発明者らはキノコと乳酸発酵液とが人体に及ぼす優れた薬理効果に着目し、キノコと乳酸発酵液とを共に利用することによって両方の薬理効果を高めようとする意図を有して研究開発し本発明に至った。

【0018】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は前記の問題点を解決するために案出したものであって、本発明は味と嗜好性に優れており、望ましくは製造時間を短縮するキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液を提供するその目的がある。

【0019】本発明の他の目的は過酸化脂質の生成を抑制することができるキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸菌発酵液を提供することにある。

【0020】本発明の更に他の目的は血糖降下の効果を有するキノコ乳酸発酵液の製造方法及びそれから製造されるキノコ乳酸発酵液を提供することにある。

【0021】

【課題を解決するための手段】本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の製造方法は、(a)キノコ成分含有の培地を用意する段階と、(b)前記キノコ成分含有の培地に乳酸菌の菌株を接種する段階と、(c)前記接種された乳酸菌の菌株を培養する段階と、(d)前記キノコ成分含有の培地で培養された乳酸菌の菌株を熟成する段階と、を含む。

【0022】前記段階(a)のキノコ成分含有の培地を用意する段階は、(i)キノコの子実体または菌糸体を粉砕してキノコ粉末を得たり、または抽出溶剤を用いて高圧滅菌機でキノコ抽出物を抽出してキノコ成分を得る段階と、(ii)得られたキノコ成分0.1〜10重量%、脱脂粉乳1〜50重量%、望ましくは1〜20重量%、砂糖0.1〜20重量%、及び残量の精製水を乳酸菌培地で混合し均質化して乳酸菌培地の組成物を製造する段階と、(iii)前記キノコ成分含有の培地を75〜110℃で15〜40分間加熱処理する段階と、(iv)前記加熱処理された培地を35〜40℃で冷却する段階と、を更に含む。

【0023】前記(i)において、使用され得るキノコの例としては、薬用または食用なら良く、具体的にはアガリクス(Agaricus blazei)、マンネンタケ(Ganoderma lucidum)、マイタケ(Grifola frondosa)、コフキサルノコシカケ(Elfvingia applanata)、ヒラタケ(pleurotus ostreatus)、マッシュルーム(Agaricus bisporus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、シイタケ(Lentinus edodes)、及び冬虫夏草(Crdyceps spp)を挙げることができる。キノコ成分の材料は、アガリクス、マンネンタケ、マイタケ及びコフキサルノコシカケの場合は子実体及び菌糸体から得られ、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、シイタケ及び冬虫夏草の場合は子実体から得られる。特に、キノコ成分はキノコ粉末と抽出物の混合物であるものが望ましい。血糖降下のためのキノコ成分はマンネンタケの抽出物であるものが最も望ましい。

【0024】前記段階(b)の乳酸菌の菌株を接種する段階において、前記段階(a)の(iv)で冷却されたキノコ成分含有培地の全体重量を基準として1〜10重量%の冷蔵保管された、または加熱処理された乳酸菌が接種される。この時接種される乳酸菌の菌株は発酵時間の短縮であるという観点から加熱処理された乳酸菌が望ましい。前記加熱処理は冷蔵保管された菌株を選別して恒温器で菌株の温度が25〜40℃になるまでインキュベーションすることによって遂行される。

【0025】前記段階(c)の接種された菌株の培養段階において、培養は35〜40℃の恒温器で温度を維持しながら3〜20時間の間、望ましくは前記段階(b)で加熱処理された乳酸菌の菌株を接種する場合は3〜6時間の間培養することで充分である。

【0026】前記段階(d)の菌株の熟成段階において、3〜5℃で所定時間の間熟成される。

【0027】また、本発明は上述したキノコ乳酸発酵液の製造方法により製造されたキノコ乳酸発酵液を提供する。

【0028】このように製造されたキノコ乳酸発酵液の特性及び過酸化脂質の生成抑制の効果と血糖降下の効果を調べる。

【0029】また、後述する本発明の実施例では、アガリクス、マンネンタケ、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、マイタケ、シイタケ、コフキサルノコシカケ及び冬虫夏草を使用してキノコ乳酸発酵液を製造したが、本発明はこれらのキノコに限定されるものではなく、食用のキノコや薬用のキノコであればいずれも本発明のキノコ乳酸発酵液を製造するのに使用することができる。

【0030】まず、図1を参照して本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の製造方法を概略的に説明すると次の通りである。

【0031】a.キノコ成分含有培地の用意段階(i)キノコ成分を得る段階アガリクス、マンネンタケ、マイタケ、コフキサルノコシカケの子実体及び菌糸体と、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、シイタケ及び冬虫夏草の子実体のうち、所望のキノコを選別して不純物を取り除き、洗浄して約60℃で熱風乾燥させた後、これを粉砕しキノコ粉末を得た。

【0032】前記キノコの子実体または菌糸体のうち、所望のキノコを選別して不純物を取り除き、高圧滅菌器で抽出溶剤を使用して通常の方法で抽出しキノコ抽出物を得た。

【0033】(ii)乳酸菌培地の組成物を製造する段階前記(i)から得られたキノコ成分0.1〜10重量%、脱脂粉乳1〜50重量%、望ましくは1〜20%、砂糖0.1〜20重量%、及び残量の精製水を乳酸菌培地で混合し均質化して乳酸菌培地の組成物を製造した。ここにオリゴ糖、デキストリン、ビタミン、無機質等をはじめとする他の有用な成分を更に添加することができる。

【0034】(iii)〜(iv)加熱処理段階及び冷却段階前記キノコ成分含有の培地を75〜110℃で15〜40分間加熱処理した後、35〜40℃で冷却させた。

【0035】b.乳酸菌菌株の接種段階冷蔵保管された乳酸菌の菌株、望ましくは恒温器で菌株の温度が25〜40℃になるまで一定時間インキュベーションした乳酸菌の菌株を前記段階(a)の(iv)で冷却処理されたキノコ成分含有の培地に接種した。この時接種する乳酸菌菌株の含量は全体培地の重量を基準として1〜10重量%の範囲内で選択することができる。

【0036】c.培養段階前記段階(b)で菌株が接種された乳酸菌培地を恒温器で35〜40℃の温度を維持しながら3〜20時間の間、望ましくは前記段階(b)で加熱処理された乳酸菌の菌株が接種された場合は3〜6時間の間培養した。

【0037】d.熟成段階前記段階(c)で培養された菌株を3〜5℃で10〜20時間の間熟成させた。

【0038】以下、本発明の具体的な技術的構成を実施例を通じて詳細に説明するが、本発明の権利範囲はこれら実施例に限定されるものでない。

【0039】

【発明の実施の形態】(実施例)材料選定アガリクス、マンネンタケ、マイタケ、コフキサルノコシカケ、ヒラタケ、マッシュルーム、エノキタケ、シイタケ及び冬虫夏草の菌糸体は実験室で培養し、アガリクス、マンネンタケ、マイタケ及びコフキサルノコシカケの子実体は市販のものを購入し使用した。

【0040】実施例1〜4:アガリクス乳酸発酵液の製造実施例1アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末を用意し、キノコの乾燥粉末5重量%、脱脂粉乳10重量%、砂糖2重量%及び精製水の残量を混合し均質化してキノコ成分含有の培地を用意した。用意したキノコ成分含有の培地を100℃で20分間加熱殺菌処理した後、前記加熱処理した培地を37℃で冷却させた。

【0041】前記乳酸菌培地に全体培地重量の3重量%の冷蔵保管されたラクトバチルスブルガリクスを接種し、菌株が接種されたキノコ成分含有培地のサンプルを六つ作った後、恒温器で37℃の温度を維持しながら前記サンプルをそれぞれ1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間の間培養させてから、それぞれ異なる時間の間培養されたサンプルのpH、酸度を測定した後、4℃で12時間の間熟成させ、冷却後、均質機で均質化してアガリクスの乳酸発酵液を製造した。

【0042】実施例2アガリクスの乾燥粉末の代わりに抽出物を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でアガリクス乳酸発酵液を製造した。

【0043】実施例3アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末を用意し、容易したキノコ乾燥粉末とキノコ抽出物5重量%、脱脂粉乳10重量%、砂糖2重量%及び精製水の残量を混合し均質化して、キノコ成分含有の培地を用意した。用意したキノコ成分含有の培地を100℃で20分間加熱殺菌処理した後、前記加熱処理した培地を37℃で冷却させた。

【0044】冷蔵保管された乳酸菌の菌株のうち、ラクトバチルスブルガリクスを選別し恒温器で菌株の温度が37℃になるまで1時間ぐらいインキュベーションした。

【0045】殺菌冷却処理されたキノコ成分含有の培地に全体培地重量の3重量%の加熱処理されたラクトバチルスブルガリクスを接種し、菌株が接種されたキノコ成分含有培地のサンプルを六つ作った後、恒温器で37℃の温度を維持しながら前記サンプルをそれぞれ1時間、2時間、3時間、4時間、5時間及び6時間の間培養させてから、それぞれ異なる時間の間培養されたサンプルのpH、酸度を測定した後、4℃で12時間の間熟成させ、冷却後、均質機で均質化してアガリクス乳酸発酵液を製造した。

【0046】実施例4アガリクスの乾燥粉末の代わりに抽出物を使用したことを除けば前記実施例3と同様な方法でアガリクス乳酸発酵液を製造した。

【0047】実施例5〜8:マンネンタケ乳酸発酵液の製造実施例5アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0048】実施例6アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0049】実施例7アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0050】実施例8アガリクスの代わりにマンネンタケを使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0051】実施例9〜12:ヒラタケ乳酸発酵液の製造実施例9アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0052】実施例10アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0053】実施例11アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0054】実施例12アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにヒラタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0055】実施例13〜16:マッシュルーム乳酸発酵液の製造実施例13アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でマッシュルーム乳酸発酵液を製造した。

【0056】実施例14アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でマッシュルームキノコ乳酸発酵液を製造した。

【0057】実施例15アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマッシュルーム乳酸発酵液を製造した。

【0058】実施例16アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにマッシュルームの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でマッシュルーム乳酸発酵液を製造した。

【0059】実施例17〜20:エノキタケ乳酸発酵液の製造実施例17アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0060】実施例18アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0061】実施例19アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0062】実施例20アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにエノキタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でエノキタケ乳酸発酵液を製造した。

【0063】実施例21〜24:マイタケ乳酸発酵液の製造実施例21アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0064】実施例22アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0065】実施例23アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0066】実施例24アガリクスの代わりにマイタケを使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でマイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0067】実施例25〜28:シイタケ乳酸発酵液の製造実施例25アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0068】実施例26アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0069】実施例27アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0070】実施例28アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりにシイタケの子実体を使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でシイタケ乳酸発酵液を製造した。

【0071】実施例29〜32:コフキサルノコシカケ乳酸発酵液の製造実施例29アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0072】実施例30アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0073】実施例31アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0074】実施例32アガリクスの代わりにコフキサルノコシカケを使用したことを除けば、前記実施例4と同様な方法でコフキサルノコシカケ乳酸発酵液を製造した。

【0075】実施例33〜36:冬虫夏草乳酸発酵液の製造実施例33アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除外すると、前記実施例1と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0076】実施例34アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除けば、前記実施例2と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0077】実施例35アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0078】実施例36アガリクスの子実体及び菌糸体の代わりに冬虫夏草の子実体を使用したことを除外すると、前記実施例4と同様な方法で冬虫夏草乳酸発酵液を製造した。

【0079】実施例37:ヒラタケ乳酸発酵液の製造アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末の代わりにヒラタケの子実体の乾燥粉末1重量%及び抽出物1重量%を使用したことを除けば、前記実施例1と同様な方法でヒラタケ乳酸発酵液を製造した。

【0080】実施例37:マンネンタケ乳酸発酵液の製造アガリクスの子実体及び菌糸体の乾燥粉末の代わりにマンネンタケの子実体の乾燥粉末0.1重量%及び抽出物5.0重量%を使用したことを除けば、前記実施例3と同様な方法でマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0081】実施例39:混合されたキノコ乳酸発酵液の製造シイタケ、ヒラタケ及びマンネンタケの乾燥粉末を重量比4:4:2で混合した混合粉末1重量%、混合抽出物1重量%、脱脂粉乳13重量%、オリゴ糖10重量%、デキストリン1重量%及び精製水74重量%を混合し均質化してキノコ成分含有の培地を用意した。用意したキノコ成分含有の培地を80℃で30分間加熱殺菌した後、前記加熱処理した培地を37℃で冷却させた。

【0082】製造された乳酸菌培地に全体培地重量の3重量%のラクトバチルスブルガリクスを接種し、37℃の恒温器で12時間発酵させた後、4℃で12時間の間熟成させ、冷却後、均質器で均質化して混合キノコ乳酸発酵液を製造した。

【0083】実施例40〜42、比較例1及び2:マンネンタケ乳酸発酵液の製造マンネンタケ100gに蒸留水1000ml(試料が10%になるよう)を入れ、高圧滅菌器を使用して約100℃以下の中・低温で1時間抽出し抽出液を濾過した後、再び1000mlの蒸留水を加えて約121℃以上の高温で1時間抽出し濾過してマンネンタケ抽出物を得た。

【0084】得られたマンネンタケ抽出物を脱脂粉乳8重量%、オリゴ糖10重量%、デキストリン1重量%及び精製水の残量を含む乳酸菌培地の全体重量を基準としてそれぞれ0.01重量%(比較例1)、0.1重量%(実施例40)、0.5重量%(実施例41)、5重量%(実施例42)、10重量%(比較例2)に変化させながら添加し均質化した後、前記均質化した乳酸菌培地に全体培地重量の3%のラクトバチルスブルガリクスを接種し37℃の恒温器で12時間発酵させた後、4℃で12時間の間熟成させてマンネンタケ乳酸発酵液を製造した。

【0085】(実験例)実施例1:pH、酸度、流動学の測定実施例1〜36で製造されたキノコ乳酸発酵液の培養時間に従うpH及び酸度を測定するために、前記実施例で製造された乳酸発酵液から、それぞれ異なる時間の間培養されたサンプルを攪拌機を用いて1000rpmで30秒間均質化した後、pH、酸度及び流動学(rheology;硬度、破裂エネルギー(breaking energy)、弾性分子)を測定した。pHの測定はpH meterとし、酸度(acidity)は製造されたキノコ乳酸発酵液10mlを分取して3次滅菌蒸留水で1:1稀釈し0.1%のフェノールフタレイン溶液を加え、0.1N NaOHで滴定した。

【0086】実験結果下記の表1及び2に示しているように、実施例1〜36のキノコ乳酸発酵液はpHが低く酸度は高く、図2乃至図5から分かるように有効な乳酸生成率が証明され、硬度、破裂エネルギー、弾性分子の流動学測定の結果から柔らかい組織と優れた性状の粘度を得ることができるということが分かる。

【0087】特に、下記の表2に示しているように、本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の製造方法の段階(b)における乳酸菌の菌株を接種する段階で、加熱処理された乳酸菌を接種した実施例で製造されたキノコ乳酸発酵液は、冷蔵保管された乳酸菌を接種した実施例で製造されたキノコ乳酸発酵液(表1)に比べて、発酵時間が約1/3に短縮したということが分かる。

【0088】

【表1】

【0089】

【表2】

【0090】実施例2:過酸化脂質の生成抑制の効果本発明のキノコ乳酸発酵液が過酸化脂質に及ぼす影響を調べるために、コレステロール含有の食餌に乳酸菌発酵乳、シイタケ(Lentinus edodes)とヒラタケ(pleurotus ostreatus)とマンネンタケ(Ganoderma lucidum)の混合乾燥粉末、及び実施例39で製造されたキノコ乳酸発酵液をそれぞれ添加して4週間摂取させた雌白鼠から、各組織の過酸化脂質に及ぼす影響を生体内から調べた。

【0091】実験材料実験材料のシイタケ(Lentinus edodes)、マンネンタケ(Ganoderma lucidum)、ヒラタケ(Pleurotus ostreatus)の乾燥品は晋州キノコ営農組合法人から提供を受けた。これら乾燥されたキノコを刻んで粉砕した後、20meshに通し粉末を得た。

【0092】実験動物、飼育条件及び食餌造成実験動物は180g前後のSprague-Dawley系の雌白鼠として、温度22±2℃、湿度50±5%、明暗周期の12時間(明周期:07:00〜19:00)が自動設定された動物飼育室で1週間市販の固形食餌で飼育した後、再び正常基本食餌で4日間予備飼育し環境に適応させた後、平均体重が同一であるように6匹ずつ5群に分けて本実験を実施した。実験食餌群は正常食餌群(ND)と正常食餌群に0.5%(w/w)のコレステロールと1.125%(w/w)のコール酸ナトリウムを添加したコレステロール食餌群(CD)、コレステロール食餌に乳酸菌発酵乳を添加した乳酸菌発酵乳添加群(CDFM)、コレステロール食餌にキノコ粉末を添加したキノコ粉末添加群(CDMP)及びコレステロール食餌にキノコ乳酸発酵液を添加したキノコ乳酸発酵液添加群(CDFMMP)から構成した。この時、CDMP群のキノコ粉末はシイタケ:ヒラタケ:マンネンタケの混合物であり、その混合物を4%水準で含有している。また、CDFM群はラクトバチルスブルガリクスを使用して30℃で12時間培養した乳酸菌発酵乳を凍結乾燥させ食餌中に13.5%水準で添加した。CDFMMP群はシイタケ:ヒラタケ:マンネンタケを4:4:2で混合した粉末4%水準でラクトバチルスブルガリクス培養液に添加して30℃で12時間培養したキノコ乳酸発酵液を凍結乾燥させ食餌中に17.5%(市販の乳酸菌発酵乳100mlに該当する重さ+キノコ混合粉末4%)水準で添加した。このような実験食餌群に従う実験食餌の組成は表3のようであり、このように調剤した実験食餌と飲料水は4週間自由摂取させ、飼育期間中の食餌摂取量は毎日一定な時間に測定し、体重は1週間に一回ずつ測定した。

【0093】

【表3】

ND:正常食餌群(対照群:the normal diet)CD:コレステロール食餌群(the cholesterol diet)CDFM:コレステロール食餌群に乳酸菌発酵乳を添加した乳酸菌添加群(the cholesterol diet supplemented fermented milk)CDME:コレステロール食餌群にキノコ抽出物を添加したキノコ抽出物添加群(the cholesterol diet supplemented mixture mushroom Extracts)CDFMME:コレステロール食餌群にキノコ乳酸発酵液を添加したキノコ乳酸発酵添加群(the cholesterol diet supplemented fermented milk containing mixture mushroom Extracts)

【0094】

【0095】

【0096】

【0097】

【0098】

【0099】

【0100】

【表4】

(前記値はクループ当り6匹の鼠の平均±SEであり、1)Atherogenic index(AI)はtotal cholesterol-HDL cholesterol/HDL cholesterolであり、他の文字を有した値はp<0.05の差を有する。

【0101】前記表4から、血清の総コレステロールの濃度は正常食餌群(ND)と比較して、コレステロール食餌群(CD)では約4.6倍の増加を示し、高コレステロール脂血症を示しているということが分かる。ところが、コレステロール食餌群(CD)と比較して、乳酸菌添加群(CDFM)ではコレステロールが44.6%、キノコ抽出物添加群(CDMP)では57.4%、キノコ乳酸発酵液添加群(CDFMMP)では72.0%減少したということが分かる。

【0102】また、血清HDL-コレステロールの濃度は、キノコ抽出物またはキノコ乳酸発酵液の添加群では増加したが、乳酸菌添加群ではこのような増加効果はなかった。また、キノコ抽出物添加群に比べてキノコ乳酸発酵液添加群の増加率がもっと高いというが分かる。この事実から乳酸菌にはキノコのHDL-コレステロールの濃度を増加させる生理活性があると認められる。

【0103】また、Framinghan Heart studyでは動脈硬化指数が3.5以下であれば、冠状動脈疾患の発生危険から安全な水準であり、少なくとも4.5以下を維持するよう勧奨しているので、前記表4から実験群間の動脈硬化指数(AI)を調べると、動脈硬化指数は正常食餌群(ND)に比べてコレステロール食餌群(CD)で著しく増加した。ところが、コレステロール食餌群(CD)の増加した動脈硬化指数は乳酸菌添加群(CDFM)では少し減少することと示されたが、キノコ抽出物添加群(CDMP)及びキノコ乳酸発酵液添加群(CDFMMP)ではそれぞれ68.4%及び83.8%減少したということが分かる。

【0104】(2)生体膜過酸化脂質の生成程度生体内の脂質過酸化反応は組織内細胞の酸化的ストレスによるfree radial生成の増加及び体内の抗酸化的防御力の減少により引き起こされる。動物の体内で生体膜過酸化脂質の生成程度を示すTBARSの濃度を測定した結果は表5のようである。

【0105】

【表5】

(前記値はクループ当り6匹の鼠の平均±SEであり、他の文字を有した値はp<0.05の差を有する。)表5を調べると、各組織において過酸化脂質の濃度の相対的含量は正常食餌群とコレステロール食餌群とも肝臓、腎臓、心臓、脾臓の順で示されたということが分かる。コレステロール食餌を4週間雄白鼠に自由摂取させた結果では脳、腎臓、心臓、肝臓、脾臓の順で示され、正常食餌で飼育した年齢6ヶ月の雄白鼠における各組織の相対的TBARSの含量は心臓、肝臓、脳、腎臓の順で示されて、本実験の結果とは少し異なる傾向として種間の差、年齢、食餌組成などにより組織間の過酸化脂質の生成程度が異なるということを示唆した。

【0106】実験例3:血糖降下効果の比較

【0107】

【表6】

ヤクルト食餌群は、通常のヤクルトを使用し、血糖値が増加する現状を示すことができるので、初めから血糖値の低い患者らを選択して3週間正常食餌に加えて一日200gずつ摂取させ、朝ご飯前に血糖値を測定した結果、下記の表7のように、1週間目262mg/dL(n=9)、2週間目315mg/dL(n=7)、3週間目355mg/dL(n=6)と、ずっと増加したことと示されて、ヤクルトのみを摂取させた場合には血糖降下の効果があるとは言えないことと認められた。

【0108】

【表7】

キノコ乳酸菌発酵液(実施例42)を対照群と同じ水準の高血糖、即ち平均血糖値が321mg/dL(n=10)の糖尿病患者10人に対して、3週間正常食餌に加えて本発明のキノコ乳酸発酵液(実施例42により製造)を一日200g摂取させ、朝ご飯前の7時に血糖値を測定した結果、下記の表8のように、1週間目は207mg/dL(n=10)と減少し、2週間目は166mg/dL(n=10)、3週間目は150mg/dL(n=10)と、じっと減少した。本実験の糖尿病患者10人のうち、8人の血糖平均値は121mg/dL(n=8)として正常人の血糖水準に落ち、これら患者中で血糖値は、早くは摂取5日目から124mg/dLとまで落ちたということが分かる。

【0109】このような実験結果から、本発明によるキノコ乳酸発酵液が血糖降下に有意した効果を有することが分かる。

【0110】

【表8】

【0111】実験例4:血糖降下に有効なキノコ抽出物の含量キノコ抽出物の添加適量を決定するために上述の比較例1、実施例40〜42及び比較例2のように、0.01%、0.1%、0.5%、5%及び10%水準で添加して製造したキノコ乳酸発酵液を各実験群の当り3人を対象として実施した結果、下記の表9及び図6a〜6eのように、低濃度の0.01%から0.5%までは大きい効果を発揮できなかったが、0.1%からは血糖値が増加しなかった。5%水準で最も優れた効果を発揮し、10%水準からはむしろ低血糖が引起された。従って、最終適量は0.1%〜7%水準で一日200gが適量と認められたが、性別、年齢、体重、糖尿病の軽重によって変えられる。

【0112】

【表9】

以上の研究から、大部分(約80%)の第2型糖尿病患者の本発明にかかるキノコ乳酸発酵液の倦まず弛まない摂取は、血糖値を正常人の水準で維持させることができるのに有用であることが分かった。

【0113】実施例5キノコ抽出物と乳酸菌とのシナジー効果上述の実験から示された糖尿病患者の血糖値の減少がキノコ抽出物と乳酸菌とのシナジー効果かを確認するために糖尿病患者に本発明にかかるキノコ乳酸発酵液とキノコ抽出液を連続的に摂取させながら血糖値を測定した。

【0114】キノコ乳酸発酵液とキノコ抽出液の食餌は、朝ご飯前の血糖値を測定した後に摂取させ、夜の場合にも夕飯前に摂取させた。血糖値の測定は朝7時、2日の間隔で行った。

【0115】まず、実験方法は、キノコ抽出物を5%として製造した実施例42のキノコ乳酸発酵液の食餌を患者に36日間摂取させ6日間中断させて、血糖値が上乗した以降、キノコ乳酸発酵液に添加された量と同じ濃度のキノコ抽出物のみの食餌を患者に摂取させた。

【0116】本実験の結果、キノコ乳酸発酵液の食餌を摂取させた場合、図7と下記の表10のように、患者の血糖値は10日の間急激に落ち、その後は100mg/dLの辺りで約20日の間安定した(図7の‘A’参照)。そして、食餌の摂取を中断させた際はすぐ血糖値が276mg/dLと増加した(図7の‘B’参照)。なお、同量のキノコ抽出物の食餌を摂取させた場合は、図7と下記の表10のように血糖値は緩やかに減少し、10日以降には血糖値の変化は殆どなかった(図7の‘C’参照)。

【0117】

【表10】

上述によると、血糖降下に及ぼすキノコ抽出物と乳酸菌とのシナジー効果を確認することができた。

【0118】

【発明の効果】以上のように、本発明によって製造されるキノコ乳酸発酵液は味と嗜好性が優れており、過酸化脂質の生成抑制及び血糖降下に有効し、食品学及び薬理学的に有用な発明である。

【0119】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のキノコ乳酸発酵液の製造方法を示す概略図である。

【図2】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の乳酸生成率を示すグラフである。

【図3】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の乳酸生成率を示すグラフである。

【図4a】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図4b】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図4c】本発明の実施例37で製造されたヒラタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図5a】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図5b】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図5c】本発明の実施例38で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の流動学の測定を示すグラフである。

【図6a】本発明の比較例1で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6b】本発明の実施例40で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6c】本発明の実施例41で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6d】本発明の比較例2で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図6e】本発明の実施例42で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【図7】本発明の実施例42で製造されたマンネンタケ乳酸発酵液の摂取に従う血糖値の変化とキノコ抽出物の摂取に従う血糖値の変化を示すグラフである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)キノコ成分含有の培地を用意する段階と、(b)前記キノコ成分含有の培地に乳酸菌の菌株を接種する段階と、(c)前記接種された乳酸菌の菌株を培養する段階と、(d)前記キノコ成分含有の培地で培養された乳酸菌の菌株を熟成する段階と、を含むキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項2】 前記段階(a)は、(i)キノコの子実体または菌糸体からキノコ粉末を得たり、またはキノコ抽出物を抽出してキノコ成分を得る段階と、(ii)培地の組成物を製造する段階と、(iii)前記キノコ成分含有の培地を75〜110℃で15〜40分間加熱処理する段階と、(iv)前記加熱処理された培地を35〜40℃で冷却する段階と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の乳酸発酵液の製造方法。

【請求項3】 前記キノコはアガリクス(Agaricus blazei)、マンネンタケ(Ganoderma lucidum)、マイタケ(Grifola frondosa)、コフキサルノコシカケ(Elfvingia applanata)、ヒラタケ(pleurotus ostreatus)、マッシュルーム(Agaricus bisporus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、シイタケ(Lentinus edodes)、及び冬虫夏草(Crdyceps spp)よりなる群から選択された1種以上のものであることを特徴とする請求項1または2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項4】 前記(i)においてキノコ抽出物は、マンネンタケの抽出物であることを特徴とする請求項2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項5】 前記(i)においてキノコ成分は、シイタケ、ヒラタケ、マンネンタケの混合物から得られることを特徴とする請求項2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項6】 前記(ii)において培地の組成物は、キノコ成分0.1〜10重量%、脱脂粉乳1〜50重量%、望ましくは1〜20重量%、砂糖0.1〜20重量%、及び残量の精製水よりなることを特徴とする請求項2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項7】 前記段階(b)において乳酸菌の菌株は、培地の全体重量を基準として1〜10重量%の冷蔵保管された、または加熱処理された乳酸菌であることを特徴とする請求項1に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項8】 前記段階(b)において接種される乳酸菌の菌株は、ラクトバチルスブルガリクスであることを特徴とする請求項7に記載の乳酸発酵液の製造方法。

【請求項9】 前記乳酸菌の菌株は、加熱処理された乳酸菌であることを特徴とする請求項7に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項10】 前記加熱処理は、冷蔵保管された菌株を25〜40℃になるまでインキュベーションすることによって遂行されることを特徴とする請求項9に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項11】 前記段階(c)において培養は、35〜40℃で3〜20時間の間遂行されることを特徴とする請求項1に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項12】 前記培養は、35〜40℃で3〜6時間の間遂行されることを特徴とする請求項11に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項13】 前記段階(d)において熟成は、3〜5℃で10〜20時間の間遂行されることを特徴とする請求項1に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項14】 請求項1乃至13のいずれかに従っう製造方法によって製造されることを特徴とするキノコ乳酸発酵液。

【請求項15】 血糖降下に有効な成分を含むことを特徴とする請求項14に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項16】 前記血糖降下に有効な成分は、マンネンタケの水溶性抽出物から得られることを特徴とする請求項15に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項17】 過酸化脂質の生成を抑制する有効成分を含むことを特徴とする請求項14に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項18】 前記過酸化脂質の生成を抑制する有効成分は、シイタケ、ヒラタケ、マンネンタケの混合物から得られることを特徴とする請求項17に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項1】 (a)キノコ成分含有の培地を用意する段階と、(b)前記キノコ成分含有の培地に乳酸菌の菌株を接種する段階と、(c)前記接種された乳酸菌の菌株を培養する段階と、(d)前記キノコ成分含有の培地で培養された乳酸菌の菌株を熟成する段階と、を含むキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項2】 前記段階(a)は、(i)キノコの子実体または菌糸体からキノコ粉末を得たり、またはキノコ抽出物を抽出してキノコ成分を得る段階と、(ii)培地の組成物を製造する段階と、(iii)前記キノコ成分含有の培地を75〜110℃で15〜40分間加熱処理する段階と、(iv)前記加熱処理された培地を35〜40℃で冷却する段階と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の乳酸発酵液の製造方法。

【請求項3】 前記キノコはアガリクス(Agaricus blazei)、マンネンタケ(Ganoderma lucidum)、マイタケ(Grifola frondosa)、コフキサルノコシカケ(Elfvingia applanata)、ヒラタケ(pleurotus ostreatus)、マッシュルーム(Agaricus bisporus)、エノキタケ(Flammulina velutipes)、シイタケ(Lentinus edodes)、及び冬虫夏草(Crdyceps spp)よりなる群から選択された1種以上のものであることを特徴とする請求項1または2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項4】 前記(i)においてキノコ抽出物は、マンネンタケの抽出物であることを特徴とする請求項2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項5】 前記(i)においてキノコ成分は、シイタケ、ヒラタケ、マンネンタケの混合物から得られることを特徴とする請求項2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項6】 前記(ii)において培地の組成物は、キノコ成分0.1〜10重量%、脱脂粉乳1〜50重量%、望ましくは1〜20重量%、砂糖0.1〜20重量%、及び残量の精製水よりなることを特徴とする請求項2に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項7】 前記段階(b)において乳酸菌の菌株は、培地の全体重量を基準として1〜10重量%の冷蔵保管された、または加熱処理された乳酸菌であることを特徴とする請求項1に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項8】 前記段階(b)において接種される乳酸菌の菌株は、ラクトバチルスブルガリクスであることを特徴とする請求項7に記載の乳酸発酵液の製造方法。

【請求項9】 前記乳酸菌の菌株は、加熱処理された乳酸菌であることを特徴とする請求項7に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項10】 前記加熱処理は、冷蔵保管された菌株を25〜40℃になるまでインキュベーションすることによって遂行されることを特徴とする請求項9に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項11】 前記段階(c)において培養は、35〜40℃で3〜20時間の間遂行されることを特徴とする請求項1に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項12】 前記培養は、35〜40℃で3〜6時間の間遂行されることを特徴とする請求項11に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項13】 前記段階(d)において熟成は、3〜5℃で10〜20時間の間遂行されることを特徴とする請求項1に記載のキノコ乳酸発酵液の製造方法。

【請求項14】 請求項1乃至13のいずれかに従っう製造方法によって製造されることを特徴とするキノコ乳酸発酵液。

【請求項15】 血糖降下に有効な成分を含むことを特徴とする請求項14に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項16】 前記血糖降下に有効な成分は、マンネンタケの水溶性抽出物から得られることを特徴とする請求項15に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項17】 過酸化脂質の生成を抑制する有効成分を含むことを特徴とする請求項14に記載のキノコ乳酸発酵液。

【請求項18】 前記過酸化脂質の生成を抑制する有効成分は、シイタケ、ヒラタケ、マンネンタケの混合物から得られることを特徴とする請求項17に記載のキノコ乳酸発酵液。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4a】

【図4b】

【図4c】

【図5a】

【図5b】

【図5c】

【図6a】

【図6b】

【図6d】

【図6e】

【図6c】

【図7】

【図2】

【図3】

【図4a】

【図4b】

【図4c】

【図5a】

【図5b】

【図5c】

【図6a】

【図6b】

【図6d】

【図6e】

【図6c】

【図7】

【公開番号】特開2002−335907(P2002−335907A)

【公開日】平成14年11月26日(2002.11.26)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2001−371412(P2001−371412)

【出願日】平成13年12月5日(2001.12.5)

【出願人】(501469696)株式会社 バイオハブ (1)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成14年11月26日(2002.11.26)

【国際特許分類】

【出願日】平成13年12月5日(2001.12.5)

【出願人】(501469696)株式会社 バイオハブ (1)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]