レンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法

【課題】 レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性、施工効率、施工安全性の向上を実現させたレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向に帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成した。

【解決手段】 該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向に帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成した。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、レンガ積み建築物のレンガ壁面の装飾配筋方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、レンガを積んで壁面を構成した建築物は、レンガ自体の持つ重厚で趣のある色彩や質感といった美的外観、そして耐久性、耐火性、断熱性、遮音性などといった優れた建築物としての性能を有する。これらのレンガ積み建築物は、モルタルを用いてレンガを積み重ねる湿式工法によりレンガ壁面を構成し、レンガ壁面は、縦筋を挿通するために縦方向に貫通孔を備えたレンガを用いて、コンクリートの基礎から適宜間隔をおいて立設した複数の縦筋を内部に配筋したり、前記した縦筋と、レンガの所定の積み重ね段数毎に水平に配設された横筋とで格子状にレンガ壁面の内部に配筋したりして、すべてのレンガが横位置に組み積みされて所定の強度と耐震性を得ている。

【0003】

例えば、レンガ壁面の内部に縦筋だけで配筋したものでは、特開昭53−73826号公報(特許文献1)に開示された「特殊レンガ及び組積工法」がある。この発明は、確実に施工が可能で、暴風、地震などの災害に対しても充分な強度をもった建築物を形成可能な特殊レンガ、及びその組積工法に関するもので、レンガ自体に、レンガを積み重ねる方向に貫通する配筋配設用の縦通孔を開設して形成し、その縦通孔同士が重なり合うように各レンガ同士をモルタルなどの固結材で結合するとともに、配筋を通した縦通孔に固結材を流し込むことによりレンガと配筋とを固定し、さらにレンガ同士をワイヤーなどの連結具材を用いて連結することで、従来のレンガ建築が配筋を使用できないか、あるいはできても壁式鉄筋構造の如く思うように配筋できないため結果として充分な構造強度が得られなかった欠点を、極めて効果的に配筋を入れることを可能にしたことにより解決したものであり、さらには配筋による縦方向の補強と、連結具材による横方向の補強などが建築・構造物中においてあたかも格子状に埋設されることとなるから暴風・地震などの災害に対して非常に強い構造を具えた建築・構造物を形成することができたものである。(特許文献1の明細書中、第2頁第2行から4行、第3頁第9行から17行、第9頁第2行から12行を参照)

【0004】

特許第3432495号公報(特許文献2)に開示された「建物外壁の煉瓦工法」は、建物外壁のレンガ工法で、建物躯体の外側に空間層を設けてレンガ壁面を構築することにより、建物の外装仕上げと同時に断熱性、及び耐久性の向上を図ることができるようにしたレンガ工法に関するもので、建物躯体の外側下部に、外壁から所定の距離を離れた位置に水平面と、外壁と水平面の間に防水処理した外側下がりの傾斜面とを形成し、上記水平面上に、上下方向の貫通孔を有するレンガを並べると共に順次積み重ね、上下に位置するレンガは貫通孔に縦筋を通して充填材で埋め、レンガを所定高さの積み上げごとに縦筋と結合した引き金物で建物躯体の外壁に固定し、上部に積み重ねるレンガには貫通孔に達する切り欠きを設けたレンガを用い、この切り欠きを縦筋に外側から差し込んで積み上げることにより、建物躯体の外側に空気層を設けてレンガ壁面を構築するようにしたものである。(特許文献2の明細書中、段落番号0001、0005を参照)このように構成したことにより、レンガによる外装仕上げと同時に、空間層が建物躯体に対して断熱効果を発揮することになり、冷暖房効率の優れた建物にすることができる。また、レンガの貫通孔に縦筋を通して充填材で埋め、レンガを所定高さの積み上げごとに引き金物で建物躯体の外壁に固定するようにしたので、縦筋と引き金物を介してレンガ壁面を建物躯体に対して固定することで、一定の距離と垂直を精度高く出すことができるとともに、強度的に優れたレンガ壁の構築を可能としたものである。(段落番号0019から0020を参照)

【0005】

なお、上下のレンガに通す縦筋は、一本物の通し筋でも、短い縦筋をスリーブを用いて継ぎ足して使用してもよいことが示されている。(段落番号0013、及び図2を参照)また、短い部分筋を使用した場合は、積み上げたレンガの横方向において、隣接する部分筋の一部がラップするような配置として、レンガ壁面の強度を維持することが示されている。(段落番号0016、及び図4を参照)

【0006】

特開2007−284973号公報(特許文献3)に開示された「煉瓦積み建築物」は、レンガを用いた木造建築物の外壁部分を改良したレンガ積み建築物で、木造建築物において壁を構成する壁構造材と、該壁構造材の外側に間隔をあけて基礎に立設される複数の縦筋と、最下段のレンガが基礎に固着されるとともに上記縦筋が挿通されるレンガを含め多数のレンガを積み上げてなる面状レンガ体(レンガ壁面)と、上記壁構造材の適宜箇所に固着される複数の控金具と、該控金具に支承される複数の横筋とからなり、上記横筋は上記縦筋の外側に連係して配設したことで、地震時の揺れや振動により水平方向に力が加わると、面状レンガ体は内部の縦筋が横筋により抑えられるので外方向への移動を制限される。該横筋は壁構造材に固着された控金具に挟み込まれており、面状レンガ体と壁構造材とを一体化している。このため横筋の移動が壁構造材に伝達され、面状レンガ体は壁構造材と同一の方向に揺れる。よって地震時の揺れや振動を建物全体で支持するので壁面のレンガの倒壊を防止することができる。また、上記壁構造材と上記面状レンガ体との間に一定の間隙からなる通気層を設け、該通気層を上記基礎と1階床との間に設ける床下空間に連通させ、外気を上記通気層、及び床下空間に流通させるように構成したことで、壁構造材が常時乾燥状態となり、壁構造材の腐朽が防止され、壁構造材に支持される面状レンガ体の倒壊を防止し、耐震性のあるレンガ積み建築物とすることを可能としたものである。(段落番号0014から0016を参照)

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】 特開昭53−73826号公報

【特許文献2】 特許第3432495号公報

【特許文献3】 特開2007−284973号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

ところで、前記特許文献1乃至3に示されたレンガ積み壁面、及び一般的なレンガ積み壁面は、すべてのレンガを横位置に組み積みして所定の強度と耐震性を得ている。また、このようにすべてのレンガが横位置に組み積みされたレンガ壁面は、整然とした美的外観を呈する。また、図11、及び図12に示されるように、レンガ壁面の一部のレンガを、縦位置にして水平方向に帯状に配置したり、軒下のレンガを、軒下勾配に合わせて斜め縦位置に配置したりすることで、さらに意匠上のアクセントを付加して、よりレンガ壁面の美的外観を向上させようとする試みが実際の建築物においては既に行われている。

【0009】

図11は、レンガを縦位置にして水平方向に帯状に配置した従来例を示す図で、縦レンガ(11a)は、縦位置方向には縦筋を挿通させる孔がないので、縦レンガ(11a)は縦筋を避け目地間隔を適宜調整しながら嵌め込んで施工される。また、嵌め込まれた縦レンガ(11a)は、モルタルを用いて上下左右のレンガと固着している。

【0010】

図12は、軒下の勾配に合わせて斜め縦位置に配置した従来例を示す図で、縦レンガ(11a)は、前記同様に縦一方向には縦筋を挿通させる孔がない。なおかつ縦筋は軒下直下まで横位置で組み積みされたレンガ(1a)の上端面までしかないので、嵌め込まれた縦レンガ(11a)は、モルタルを用いて左右と下のレンガ(1a)と固着しているに過ぎない。

【0011】

しかしながら、前記した縦レンガ(11a)には縦筋が挿通されずに、モルタルの固着のみに依存しているため、縦レンガ(11a)を配置した部分のレンガ壁面の強度を得ることができず、地震時に縦レンガ(11a)が脱落する恐れが指摘されている。

【0012】

また、従来の配筋方法を用いたレンガ壁面の組み積みは、長尺の縦筋の上端部からレンガを順次挿通させると行った作業を繰り返すため、次に示す課題を有する。

【0013】

極めて手間と時間がかかり自ずと工期が長くなり建築コストも必然的に上昇するといった課題。レンガを上方からうっかり落下させてしまうといった事故が危惧され施工の安全面においての課題。モルタルでレンガと配筋とを固定するが、一般的な配筋材の表面は若干の凹凸があるものの平滑面であるため、地震の際のモルタルと配筋の固着部へかかる応力により、レンガと配筋とが剥離してレンガ壁面の強度が保てないといった課題。一般的な配筋材の表面は防錆処理が施されていないため、モルタルの水分や経年による腐食で、自然にモルタルと配筋が剥離してしまい、レンガ壁面の強度が保てないといった課題。

【0014】

なお、特許文献2では、短い縦筋を、スリーブを用いて継ぎ足すことが示されているが、圧入、あるいは圧着工具を用いてかしめての固着であるので、あくまでも簡易的な固定方法に過ぎす強度的に劣るといった課題がある。

【0015】

そこで本発明は、上記した課題を考慮し、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性、施工効率、施工安全性の向上を実現させたレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0016】

コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向、かつ帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことで解決される。

【0017】

また、コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガを帯状に配置してなり、該縦レンガの下の横位置に組み積みされたレンガは、該縦レンガの積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配と平行にカットし、該レンガからの突出した縦筋は、該突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配と直交する方向に折り曲げ、該縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方には、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に、第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことで解決される。

【0018】

また、該縦筋と第2横筋は、短尺の全ネジボルトとして、連結ナットを用いて螺合連結を可能としたことで解決される。

【0019】

また、前記、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金具の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したことで解決される。

【発明の効果】

【0020】

請求項1においては、コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向、かつ帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、以下に示す効果を実現した。

【0021】

該レンガ壁面に水平に帯状に配置した縦レンガは、前記したように配筋し、特に該第2横筋を該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したので、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、レンガ壁面自体の強度の向上、レンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現した。

【0022】

請求項2においては、コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガを帯状に配置してなり、該縦レンガの下の横位置に組み積みされたレンガは、該縦レンガの積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配と平行にカットし、該レンガからの突出した縦筋は、該突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配と直交する方向に折り曲げ、該縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方には、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に、第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したので、以下に示す効果を実現した。

【0023】

該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて帯状に斜め縦位置にした縦レンガは、前記したように配筋し、特に該第2横筋を該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したので、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、特に地震の揺れの影響が大きいレンガ壁面上部の強度の向上、レンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現した。

【0024】

請求項3においては、該縦筋と第2横筋は、短尺の全ネジボルトとして、連結ナットを用いて螺合連結を可能としたので、以下に示す効果を実現した。

【0025】

該縦筋は、施工時に容易に手が届く縦筋の上端部にレンガの縦孔を挿通しながら組み積みし、レンガが縦筋の上端部に到達あるいは近づいた段階で、連結ナットを用いて次の全ネジボルト縦筋の下端部と螺合連結して延設し、レンガをさらに積み重ねるといった施工を繰り返すことにより、極めて安全で高効率でレンガ壁面の組み積みを行うことを実現した。また、第2横筋は、縦レンガの横孔に挿通する際に、連結ナットを用いて第2横筋を延設することで、高効率で縦レンガを水平方向に配置することを実現した。

【0026】

また、短尺の全ネジボルトとした該縦筋と第2横筋は、レンガ壁面内部で一本の通し縦筋、横筋として所望の強度を得るとともに、レンガの縦孔、縦レンガの横孔に充填された固着材としてのモルタルが、ネジ山と強固に固着することで両者の剥離が防止され、耐震性に優れた強固なレンガ壁面を構成することを実現した。

【0027】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋と第2横筋は、レンガ壁面の高さや、積み重ねる途中に配設される窓枠などの状況に応じて任意寸法に切断したり、連結ナットを螺合結合させて継ぎ足したりすることで、材料に無駄が生じず、コスト低減と施工効率の向上を実現した。

【0028】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋と第2横筋は、建築現場への配送も、従来のように長尺物を積載するためのロングボディトラックではなく、ショートボディトラックやワンボックスバンなどの小型の車両で配送することが可能となり、積載時に長尺の鉄筋のように車両の前後方向にはみ出して積載することがなく、道幅の狭い場所でも車両の取り回しが容易であるので、極めて安全な配送が可能となり荷役性の向上をも実現した。

【0029】

請求項4においては、前記、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金物の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したので、レンガ内部の配筋に生じる錆や腐食による膨張を原因とするレンガ、及び目地モルタルのクラックの発生を防止し、レンガ積み建築物の高い耐久性に見合った縦筋の耐久性を実現し、総合的に極めて耐震性、耐久性に優れたレンガ壁面とすることを可能とした。

【図面の簡単な説明】

【0030】

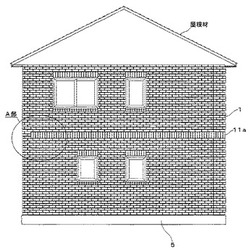

【図1】レンガ積み建築物の正面図である。

【図2】レンガ壁面内部の配筋状態を示す図である。

【図3】レンガ積み建築物の正面図である。

【図4】レンガ壁面内部の配筋状態を示す図である。

【図5】図1のA部拡大図である。

【図6】図2のB部拡大図である。

【図7】レンガ壁面の縦方向断面図である。

【図8】図7のA−A線拡大断面図である。

【図9】取付金物の詳細説明図である。

【図10】取付金物の詳細説明図である。

【図11】従来例を示す図である。

【図12】従来例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0031】

【実施例1】

【0032】

本発明の第1実施例について、図面を参照して詳細に説明する。図1はレンガ積み建築物の正面図で、図2は、図1のレンガ壁面(1)内部の配筋状態を示す図である。本発明においては、木造の在来工法にレンガ壁面耐震配筋方法を適用して説明をする。

【0033】

本実施例では、レンガ壁面に縦位置にしたレンガを水平方向に帯状に配置したことを特徴とするものであって、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性の向上を実現させたレンガ壁面の装飾配筋方法である。

【0034】

図1は、レンガ壁面(1)の1階と2階の中間に縦位置にした縦レンガ(11a)を水平方向に帯状に配置した状態を示した図であり、図2は、そのレンガ壁面(1)内部の縦筋と横筋の配筋状態を示したものである。また、図1におけるA部拡大図を図5に示した。

【0035】

まず、このように構成されているレンガ積み建築物の、レンガ壁面(1)と木造の在来工法からなる建物躯体との構成を、図7、及び図8を用いて説明する。

【0036】

図7は、レンガ壁面(1)の縦方向断面図、図8は、図7におけるA−A線断面図である。なお、図7、及び図8においては、図1のレンガ壁面(1)の1階と2階の中間に、縦位置にした縦レンガ(11a)を水平方向に帯状に配置した状態を適用して示した。

【0037】

図7に示されるように、レンガ積み建築物のレンガ壁面(1)の内側には、木造の在来工法からなる建物躯体が構造体として構成されている。該建物躯体は、コンクリートの基礎(5)の立ち上がり部に接続された土台(6a)と、その上方に所定の間隔で柱(6b)と間柱(6c)を立設し、該柱(6b)と間柱(6c)の屋内側には、石膏ボードなどからなる内装材(7a)を貼るとともに、屋外側には、壁内の湿気を積極的に屋外に排出し壁内の結露を防ぐための透湿防水シート(7b)を貼って壁体を構成する。そして、該壁体の屋外側には、通気層(8)を介してレンガ壁面(1)を構成し、レンガ積み建築物として構成される。

【0038】

図8に示されるように、レンガ(1a)は、横位置にしたときの上面と底面を貫通する縦孔(1b)を開孔して備え、縦筋(2a)の上端から縦孔(1b)を挿通して順次モルタルでレンガ(1a)同士を接着するとともに、縦孔(1b)をモルタルで充填しながら積み重ねる。そして適宜段数、図5においては5段あるいは3段毎に第1横筋(3)を、全ネジボルト縦筋(2a)の前側(室外側)になるように配筋する。なおかつ第1横筋(3)は、図9、及び図10に示される取付金物(4)によって建物躯体の柱(6b)、または間柱(6c)にネジで固定することで、レンガ壁面(1)は通気層(8)を介して建物躯体と連結される。

【0039】

縦筋(2a)が挿通され配筋されたレンガ壁面(1)は、適宜段数毎に配筋されるとともに取付金物(4)によって建物躯体と連結された第1横筋(3)を、縦筋(2a)の前方(室外側)になるように配筋しているので、地震の際、レンガ壁面(1)が外方へ倒壊することを抑止する。

【0040】

図5は、図1、及び図2のA部拡大図で、レンガ壁面(1)の一部に飾りレンガとして、縦レンガ(11a)を、縦位置にして水平方向に帯状に配置した状態を示したものである。なお、縦レンガ(11a)は、レンガ(1a)と実質的に同一のものであるが、説明上区別し易いように別符号とした。図面においても、区別しやすいようにレンガ(1a)よりも奥行き寸法を増やして表しているが、このように若干寸法を変更しても、同一寸法であっても適宜選択使用すれば良いことであって、本発明の技術的範囲には何ら影響をおよぼすものではない。

【0041】

図5に示されるように、レンガ壁面(1)に、縦位置にした縦レンガ(11a)を水平方向に帯状に配置し、水平方向、かつ帯状に配置された該縦レンガ(11a)の上面と底面、あるいは何れか一方に第1横筋(3)を配筋し(図2,5,7においては上面と底面の両方)、該縦レンガ(11a)の横方向に貫通した横孔(11b)には、第2横筋(31a)を水平方向に挿通し、該第2横筋(31a)は、該縦筋(2a)の後方(室内側)なるように配筋して構成した。

【0042】

これによって、レンガ壁面(1)に、縦位置にして水平方向、かつ帯状に配置した縦レンガ(11a)は、該縦レンガ(11a)の上面と底面に配筋された第1横筋(3)が建物躯体に取付金物(4)によって強固に固定されて配筋されるとともに、該縦レンガ(11a)の横孔(11b)に水平方向に挿通された該第2横筋(31a)が、該縦筋(2a)の後方(室内側)なるように配筋して構成したので、該縦レンガ(11a)を水平方向、かつ帯状に配置した部分は、前方(室外側)への脱落が抑止されるとともに、該縦レンガ(11a)の上面と底面に配筋された第1横筋(3)によって、より強固に建物躯体と連結され、レンガ壁面(1)の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性の向上を実現したのである。

【実施例2】

【0043】

本発明の第2実施例について、図面を参照して詳細に説明する。図3はレンガ積み建築物の正面図で、図4は、図3のレンガ壁面(1)内部の配筋状態を示す図である。本実施例においても、木造の在来工法にレンガ壁面耐震配筋方法を適用して説明をする。

【0044】

本実施例では、レンガ壁面の軒下部分に、斜め縦位置にしたレンガを帯状に配置したことを特徴とするものであって、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、特に地震の揺れの影響が大きい軒下近傍のレンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現したレンガ壁面の装飾配筋方法である。

【0045】

図3は、レンガ壁面(1)の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガ(11a)を帯状に配置した状態を示した図であり、図4は、そのレンガ壁面(1)内部の縦筋と横筋の配筋状態を示したものである。また、図2におけるB部拡大図を図6に示した。なお、本実施例においては、レンガ壁面(1)の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガ(11a)を配置したことのみが実施例1とは異なるので、共通する部分は省略して説明する。

【0046】

図6は、図3、及び図4のB部拡大図である。屋根の軒下の勾配に合わせて、斜め縦位置にした縦レンガ(11a)を帯状に配置した状態を示した。該縦レンガ(11a)の下に位置する横位置に組み積みされたレンガ(1a)は、該縦レンガ(11a)の積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配に合わせて斜めにカットされる。また、縦筋(2a)の上端部は、カットされたレンガ(1a)の上面から垂直方向に突出するが、概ね縦レンガ(11a)の高さ分よりも多めに突出するように切断して調整するとともに、縦レンガ(1a)からの突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配に合わせて折り曲げて構成する。

【0047】

また、斜め縦位置の縦レンガ(11a)の底面と上面、あるいは何れか一方(図6においては上面と底面の両方)には、軒下の勾配に合わせて斜めにカットされたレンガ(1a)との間に、軒下形状に合わせてへ字状に屈曲させた第1横筋(3)が建物躯体に取付金物(4)によって強固に連結されて配筋されるとともに、該縦レンガ(11a)の横孔(11b)に水平方向に挿通された第2横筋(31a)が、該縦筋(2a)の後方(室内側)なるように配筋して構成したので、該縦レンガ(11a)を軒下に斜め帯状に配置した部分は、前方(室外側)への脱落が抑止されるとともに、該縦レンガ(11a)の上面と底面に配筋された第1横筋(3)によって、より強固に建物躯体と連結され、レンガ壁面(1)の美的外観をさらに向上させるとともに、特に地震の揺れの影響が大きいレンガ壁面上部の強度の向上、レンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現した。

【実施例3】

【0048】

本発明の第3実施例について、図5乃至図7を参照して詳細に説明する。本実施例の特徴は、縦筋(2a)、及び第2横筋(31a)を短尺の全ネジボルトとして、連結ナット(2b)を用いて螺合連結を可能としたことである。単に短い縦筋をスリーブを用いて延長すること自体は公知であるが、短尺の全ネジボルトにしたことによって優れた耐震性を実現するものである。なお、全ネジボルトとは、その長手方向全域がネジとなっているボルトを示す。また、短尺とは、特にその長さを限定するものではないが、一本物の通し縦筋で施工した場合の課題を解決できる長さであれば良く、それからすれば施工者が上に手を伸ばしたときに容易に手が届く程度の長さ以内(概ね180cm以内)とする。

【0049】

図5乃至図7に示されるように、コンクリートの基礎(5)から立設された短尺の全ネジボルトとした縦筋(2a)、及び第2横筋(31a)は、連結ナット(2b)によって螺合連結されて順次上方、あるいは横方に延長される。

【0050】

これにより、レンガ(1a)の縦孔(1b)に、短尺の全ネジボルトの縦筋(2a)の上端部から順次挿通して積み重ね、積み重ねたレンガ(1a)が、縦筋(2a)の上端部に到達あるいは近づいた時点で連結ナット(2b)によって次の全ネジボルトの縦筋(2a)の下端部と螺合連結して延設し、レンガ(1a)をさらに積み重ねるといった施工を繰り返すことにより、極めて安全で高効率でレンガ(1)壁面の組み積みを行うことを実現した。また、第2横筋(31a)は、縦レンガ(11a)の横孔(11b)に挿通する際に、連結ナット(2b)を用いて第2横筋(31a)を延長することで、高効率で縦レンガ(11a)を水平方向に配置することを実現した。

【0051】

また、短尺の全ネジボルトとした該縦筋(2a)と第2横筋(31a)は、レンガ壁面(1)内部で一本の通し縦筋(2b)、横筋(31a)として所望の強度を得るとともに、レンガ(1a)の縦孔(1b)、縦レンガ(11a)の横孔(11b)に充填された固着材としてのモルタル(9)が、ネジ山と強固に固着することで両者の剥離が防止され、耐震性に優れた強固なレンガ壁面を構成することを実現した。

【0052】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋(2a)と第2横筋(31a)は、レンガ壁面の高さや、積み重ねる途中に配設される窓枠などの状況に応じて任意寸法に切断したり、連結ナットを螺合結合させて継ぎ足したりすることで、材料に無駄が生じず、コスト低減と施工効率の向上を実現した。

【0053】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋(2a)と第2横筋(31a)は、建築現場への配送も、従来のように長尺物を積載するためのロングボディトラックではなく、ショートボディトラックやワンボックスバンなどの小型の車両で配送することが可能となり、積載時に長尺の鉄筋のように車両の前後方向にはみ出して積載することがなく、道幅の狭い場所でも車両の取り回しが容易であるので、極めて安全な配送が可能となり荷役性の向上をも実現した。

【実施例4】

【0054】

本発明の第4実施例について詳細に説明する。本実施例の特徴は、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金物の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したことにある。

【0055】

これによって、レンガ壁面(1)内部の配筋に生じ易い錆や腐食による膨張を原因とするレンガ(1a)及び目地モルタル(9)のクラックの発生を防止し、レンガ積み建築物の高い耐久性に見合った配筋の耐久性を実現し、総合的に極めて耐震性、耐久性に優れたレンガ積み建築物のレンガ壁面耐震構造を実現したのである。

【0056】

溶融亜鉛メッキは、塗装や電気メッキなどとは異なり、亜鉛と鉄との間にできた合金層によって、亜鉛と鉄が強く結合しているため、長い年月に亘りメッキが剥離することがない。また、溶融亜鉛メッキは、鋼材を溶かした亜鉛に浸すことで表面に亜鉛の酸化皮膜が設けられ、空気や水を通しにくい安定した性質で錆の発生を防止する。

【0057】

また、運搬時や施工時に表面に傷が付いて素地の鉄が露出した場合でも、傷の周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し電気化学的に保護することで、錆の発生及び腐食を効果的に防止する。このように、亜鉛の酸化皮膜による保護皮膜作用と、亜鉛が鉄より先に溶け出し電気化学的に保護する犠牲防食作用により、モルタルの水分やモルタルに混ぜる砂に微量に含まれた塩分、経年による腐食や、何らかの原因でレンガ及びモルタルにクラックが生じて内部に水分が浸透した場合の錆の発生や腐食を極めて効果的に防止し、レンガ積み建築物としての高い耐久性に見合った配筋及び金物類の耐久性を実現し、総合的に極めて耐震性、耐久性に優れたレンガ積み建築物のレンガ壁面耐震構造を提供することを可能としたのである。

【0058】

以上説明したように本発明においては、第1横筋(3)は、図2、及び図4において、1階部分は5段毎の間隔、2階部分は3段毎の間隔でレンガ(1a)に配設しているが、施工状況や高さ位置、窓などの配置状況に応じて適宜の間隔で配設すれば良い。例えば、地震の際に最も揺れの影響が大きい屋根近傍はさらに細かい間隔で第1横筋(3)を配設し、下方に行くにしたがって間隔を粗くしても良いのである。

【0059】

以上説明したように本発明においては、建物躯体が木造の在来工法に適用して説明したが、2×4工法や鉄筋コンクリート構造の建物躯体の外側のレンガ壁面に適用しても良い。

【符号の説明】

【0060】

1 レンガ壁面

1a レンガ

11a 縦レンガ

1b 縦孔

11b 横穴

2a 縦筋

2b 連結ナット

21a 螺合部

21b 貫通孔

3 第1横筋

31a 第2横筋

4 取付金物

4a ネジ穴

4b 取付部

4c ステー部

4d 保持部

5 基礎

6a 土台

6b 柱

6c 間柱

7a 内装材

7b 透湿防水シート

8 通気層

9 モルタル

【技術分野】

【0001】

本発明は、レンガ積み建築物のレンガ壁面の装飾配筋方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、レンガを積んで壁面を構成した建築物は、レンガ自体の持つ重厚で趣のある色彩や質感といった美的外観、そして耐久性、耐火性、断熱性、遮音性などといった優れた建築物としての性能を有する。これらのレンガ積み建築物は、モルタルを用いてレンガを積み重ねる湿式工法によりレンガ壁面を構成し、レンガ壁面は、縦筋を挿通するために縦方向に貫通孔を備えたレンガを用いて、コンクリートの基礎から適宜間隔をおいて立設した複数の縦筋を内部に配筋したり、前記した縦筋と、レンガの所定の積み重ね段数毎に水平に配設された横筋とで格子状にレンガ壁面の内部に配筋したりして、すべてのレンガが横位置に組み積みされて所定の強度と耐震性を得ている。

【0003】

例えば、レンガ壁面の内部に縦筋だけで配筋したものでは、特開昭53−73826号公報(特許文献1)に開示された「特殊レンガ及び組積工法」がある。この発明は、確実に施工が可能で、暴風、地震などの災害に対しても充分な強度をもった建築物を形成可能な特殊レンガ、及びその組積工法に関するもので、レンガ自体に、レンガを積み重ねる方向に貫通する配筋配設用の縦通孔を開設して形成し、その縦通孔同士が重なり合うように各レンガ同士をモルタルなどの固結材で結合するとともに、配筋を通した縦通孔に固結材を流し込むことによりレンガと配筋とを固定し、さらにレンガ同士をワイヤーなどの連結具材を用いて連結することで、従来のレンガ建築が配筋を使用できないか、あるいはできても壁式鉄筋構造の如く思うように配筋できないため結果として充分な構造強度が得られなかった欠点を、極めて効果的に配筋を入れることを可能にしたことにより解決したものであり、さらには配筋による縦方向の補強と、連結具材による横方向の補強などが建築・構造物中においてあたかも格子状に埋設されることとなるから暴風・地震などの災害に対して非常に強い構造を具えた建築・構造物を形成することができたものである。(特許文献1の明細書中、第2頁第2行から4行、第3頁第9行から17行、第9頁第2行から12行を参照)

【0004】

特許第3432495号公報(特許文献2)に開示された「建物外壁の煉瓦工法」は、建物外壁のレンガ工法で、建物躯体の外側に空間層を設けてレンガ壁面を構築することにより、建物の外装仕上げと同時に断熱性、及び耐久性の向上を図ることができるようにしたレンガ工法に関するもので、建物躯体の外側下部に、外壁から所定の距離を離れた位置に水平面と、外壁と水平面の間に防水処理した外側下がりの傾斜面とを形成し、上記水平面上に、上下方向の貫通孔を有するレンガを並べると共に順次積み重ね、上下に位置するレンガは貫通孔に縦筋を通して充填材で埋め、レンガを所定高さの積み上げごとに縦筋と結合した引き金物で建物躯体の外壁に固定し、上部に積み重ねるレンガには貫通孔に達する切り欠きを設けたレンガを用い、この切り欠きを縦筋に外側から差し込んで積み上げることにより、建物躯体の外側に空気層を設けてレンガ壁面を構築するようにしたものである。(特許文献2の明細書中、段落番号0001、0005を参照)このように構成したことにより、レンガによる外装仕上げと同時に、空間層が建物躯体に対して断熱効果を発揮することになり、冷暖房効率の優れた建物にすることができる。また、レンガの貫通孔に縦筋を通して充填材で埋め、レンガを所定高さの積み上げごとに引き金物で建物躯体の外壁に固定するようにしたので、縦筋と引き金物を介してレンガ壁面を建物躯体に対して固定することで、一定の距離と垂直を精度高く出すことができるとともに、強度的に優れたレンガ壁の構築を可能としたものである。(段落番号0019から0020を参照)

【0005】

なお、上下のレンガに通す縦筋は、一本物の通し筋でも、短い縦筋をスリーブを用いて継ぎ足して使用してもよいことが示されている。(段落番号0013、及び図2を参照)また、短い部分筋を使用した場合は、積み上げたレンガの横方向において、隣接する部分筋の一部がラップするような配置として、レンガ壁面の強度を維持することが示されている。(段落番号0016、及び図4を参照)

【0006】

特開2007−284973号公報(特許文献3)に開示された「煉瓦積み建築物」は、レンガを用いた木造建築物の外壁部分を改良したレンガ積み建築物で、木造建築物において壁を構成する壁構造材と、該壁構造材の外側に間隔をあけて基礎に立設される複数の縦筋と、最下段のレンガが基礎に固着されるとともに上記縦筋が挿通されるレンガを含め多数のレンガを積み上げてなる面状レンガ体(レンガ壁面)と、上記壁構造材の適宜箇所に固着される複数の控金具と、該控金具に支承される複数の横筋とからなり、上記横筋は上記縦筋の外側に連係して配設したことで、地震時の揺れや振動により水平方向に力が加わると、面状レンガ体は内部の縦筋が横筋により抑えられるので外方向への移動を制限される。該横筋は壁構造材に固着された控金具に挟み込まれており、面状レンガ体と壁構造材とを一体化している。このため横筋の移動が壁構造材に伝達され、面状レンガ体は壁構造材と同一の方向に揺れる。よって地震時の揺れや振動を建物全体で支持するので壁面のレンガの倒壊を防止することができる。また、上記壁構造材と上記面状レンガ体との間に一定の間隙からなる通気層を設け、該通気層を上記基礎と1階床との間に設ける床下空間に連通させ、外気を上記通気層、及び床下空間に流通させるように構成したことで、壁構造材が常時乾燥状態となり、壁構造材の腐朽が防止され、壁構造材に支持される面状レンガ体の倒壊を防止し、耐震性のあるレンガ積み建築物とすることを可能としたものである。(段落番号0014から0016を参照)

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】 特開昭53−73826号公報

【特許文献2】 特許第3432495号公報

【特許文献3】 特開2007−284973号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

ところで、前記特許文献1乃至3に示されたレンガ積み壁面、及び一般的なレンガ積み壁面は、すべてのレンガを横位置に組み積みして所定の強度と耐震性を得ている。また、このようにすべてのレンガが横位置に組み積みされたレンガ壁面は、整然とした美的外観を呈する。また、図11、及び図12に示されるように、レンガ壁面の一部のレンガを、縦位置にして水平方向に帯状に配置したり、軒下のレンガを、軒下勾配に合わせて斜め縦位置に配置したりすることで、さらに意匠上のアクセントを付加して、よりレンガ壁面の美的外観を向上させようとする試みが実際の建築物においては既に行われている。

【0009】

図11は、レンガを縦位置にして水平方向に帯状に配置した従来例を示す図で、縦レンガ(11a)は、縦位置方向には縦筋を挿通させる孔がないので、縦レンガ(11a)は縦筋を避け目地間隔を適宜調整しながら嵌め込んで施工される。また、嵌め込まれた縦レンガ(11a)は、モルタルを用いて上下左右のレンガと固着している。

【0010】

図12は、軒下の勾配に合わせて斜め縦位置に配置した従来例を示す図で、縦レンガ(11a)は、前記同様に縦一方向には縦筋を挿通させる孔がない。なおかつ縦筋は軒下直下まで横位置で組み積みされたレンガ(1a)の上端面までしかないので、嵌め込まれた縦レンガ(11a)は、モルタルを用いて左右と下のレンガ(1a)と固着しているに過ぎない。

【0011】

しかしながら、前記した縦レンガ(11a)には縦筋が挿通されずに、モルタルの固着のみに依存しているため、縦レンガ(11a)を配置した部分のレンガ壁面の強度を得ることができず、地震時に縦レンガ(11a)が脱落する恐れが指摘されている。

【0012】

また、従来の配筋方法を用いたレンガ壁面の組み積みは、長尺の縦筋の上端部からレンガを順次挿通させると行った作業を繰り返すため、次に示す課題を有する。

【0013】

極めて手間と時間がかかり自ずと工期が長くなり建築コストも必然的に上昇するといった課題。レンガを上方からうっかり落下させてしまうといった事故が危惧され施工の安全面においての課題。モルタルでレンガと配筋とを固定するが、一般的な配筋材の表面は若干の凹凸があるものの平滑面であるため、地震の際のモルタルと配筋の固着部へかかる応力により、レンガと配筋とが剥離してレンガ壁面の強度が保てないといった課題。一般的な配筋材の表面は防錆処理が施されていないため、モルタルの水分や経年による腐食で、自然にモルタルと配筋が剥離してしまい、レンガ壁面の強度が保てないといった課題。

【0014】

なお、特許文献2では、短い縦筋を、スリーブを用いて継ぎ足すことが示されているが、圧入、あるいは圧着工具を用いてかしめての固着であるので、あくまでも簡易的な固定方法に過ぎす強度的に劣るといった課題がある。

【0015】

そこで本発明は、上記した課題を考慮し、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性、施工効率、施工安全性の向上を実現させたレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0016】

コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向、かつ帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことで解決される。

【0017】

また、コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガを帯状に配置してなり、該縦レンガの下の横位置に組み積みされたレンガは、該縦レンガの積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配と平行にカットし、該レンガからの突出した縦筋は、該突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配と直交する方向に折り曲げ、該縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方には、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に、第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことで解決される。

【0018】

また、該縦筋と第2横筋は、短尺の全ネジボルトとして、連結ナットを用いて螺合連結を可能としたことで解決される。

【0019】

また、前記、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金具の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したことで解決される。

【発明の効果】

【0020】

請求項1においては、コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向、かつ帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、以下に示す効果を実現した。

【0021】

該レンガ壁面に水平に帯状に配置した縦レンガは、前記したように配筋し、特に該第2横筋を該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したので、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、レンガ壁面自体の強度の向上、レンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現した。

【0022】

請求項2においては、コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガを帯状に配置してなり、該縦レンガの下の横位置に組み積みされたレンガは、該縦レンガの積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配と平行にカットし、該レンガからの突出した縦筋は、該突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配と直交する方向に折り曲げ、該縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方には、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に、第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したので、以下に示す効果を実現した。

【0023】

該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて帯状に斜め縦位置にした縦レンガは、前記したように配筋し、特に該第2横筋を該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したので、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、特に地震の揺れの影響が大きいレンガ壁面上部の強度の向上、レンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現した。

【0024】

請求項3においては、該縦筋と第2横筋は、短尺の全ネジボルトとして、連結ナットを用いて螺合連結を可能としたので、以下に示す効果を実現した。

【0025】

該縦筋は、施工時に容易に手が届く縦筋の上端部にレンガの縦孔を挿通しながら組み積みし、レンガが縦筋の上端部に到達あるいは近づいた段階で、連結ナットを用いて次の全ネジボルト縦筋の下端部と螺合連結して延設し、レンガをさらに積み重ねるといった施工を繰り返すことにより、極めて安全で高効率でレンガ壁面の組み積みを行うことを実現した。また、第2横筋は、縦レンガの横孔に挿通する際に、連結ナットを用いて第2横筋を延設することで、高効率で縦レンガを水平方向に配置することを実現した。

【0026】

また、短尺の全ネジボルトとした該縦筋と第2横筋は、レンガ壁面内部で一本の通し縦筋、横筋として所望の強度を得るとともに、レンガの縦孔、縦レンガの横孔に充填された固着材としてのモルタルが、ネジ山と強固に固着することで両者の剥離が防止され、耐震性に優れた強固なレンガ壁面を構成することを実現した。

【0027】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋と第2横筋は、レンガ壁面の高さや、積み重ねる途中に配設される窓枠などの状況に応じて任意寸法に切断したり、連結ナットを螺合結合させて継ぎ足したりすることで、材料に無駄が生じず、コスト低減と施工効率の向上を実現した。

【0028】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋と第2横筋は、建築現場への配送も、従来のように長尺物を積載するためのロングボディトラックではなく、ショートボディトラックやワンボックスバンなどの小型の車両で配送することが可能となり、積載時に長尺の鉄筋のように車両の前後方向にはみ出して積載することがなく、道幅の狭い場所でも車両の取り回しが容易であるので、極めて安全な配送が可能となり荷役性の向上をも実現した。

【0029】

請求項4においては、前記、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金物の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したので、レンガ内部の配筋に生じる錆や腐食による膨張を原因とするレンガ、及び目地モルタルのクラックの発生を防止し、レンガ積み建築物の高い耐久性に見合った縦筋の耐久性を実現し、総合的に極めて耐震性、耐久性に優れたレンガ壁面とすることを可能とした。

【図面の簡単な説明】

【0030】

【図1】レンガ積み建築物の正面図である。

【図2】レンガ壁面内部の配筋状態を示す図である。

【図3】レンガ積み建築物の正面図である。

【図4】レンガ壁面内部の配筋状態を示す図である。

【図5】図1のA部拡大図である。

【図6】図2のB部拡大図である。

【図7】レンガ壁面の縦方向断面図である。

【図8】図7のA−A線拡大断面図である。

【図9】取付金物の詳細説明図である。

【図10】取付金物の詳細説明図である。

【図11】従来例を示す図である。

【図12】従来例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0031】

【実施例1】

【0032】

本発明の第1実施例について、図面を参照して詳細に説明する。図1はレンガ積み建築物の正面図で、図2は、図1のレンガ壁面(1)内部の配筋状態を示す図である。本発明においては、木造の在来工法にレンガ壁面耐震配筋方法を適用して説明をする。

【0033】

本実施例では、レンガ壁面に縦位置にしたレンガを水平方向に帯状に配置したことを特徴とするものであって、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性の向上を実現させたレンガ壁面の装飾配筋方法である。

【0034】

図1は、レンガ壁面(1)の1階と2階の中間に縦位置にした縦レンガ(11a)を水平方向に帯状に配置した状態を示した図であり、図2は、そのレンガ壁面(1)内部の縦筋と横筋の配筋状態を示したものである。また、図1におけるA部拡大図を図5に示した。

【0035】

まず、このように構成されているレンガ積み建築物の、レンガ壁面(1)と木造の在来工法からなる建物躯体との構成を、図7、及び図8を用いて説明する。

【0036】

図7は、レンガ壁面(1)の縦方向断面図、図8は、図7におけるA−A線断面図である。なお、図7、及び図8においては、図1のレンガ壁面(1)の1階と2階の中間に、縦位置にした縦レンガ(11a)を水平方向に帯状に配置した状態を適用して示した。

【0037】

図7に示されるように、レンガ積み建築物のレンガ壁面(1)の内側には、木造の在来工法からなる建物躯体が構造体として構成されている。該建物躯体は、コンクリートの基礎(5)の立ち上がり部に接続された土台(6a)と、その上方に所定の間隔で柱(6b)と間柱(6c)を立設し、該柱(6b)と間柱(6c)の屋内側には、石膏ボードなどからなる内装材(7a)を貼るとともに、屋外側には、壁内の湿気を積極的に屋外に排出し壁内の結露を防ぐための透湿防水シート(7b)を貼って壁体を構成する。そして、該壁体の屋外側には、通気層(8)を介してレンガ壁面(1)を構成し、レンガ積み建築物として構成される。

【0038】

図8に示されるように、レンガ(1a)は、横位置にしたときの上面と底面を貫通する縦孔(1b)を開孔して備え、縦筋(2a)の上端から縦孔(1b)を挿通して順次モルタルでレンガ(1a)同士を接着するとともに、縦孔(1b)をモルタルで充填しながら積み重ねる。そして適宜段数、図5においては5段あるいは3段毎に第1横筋(3)を、全ネジボルト縦筋(2a)の前側(室外側)になるように配筋する。なおかつ第1横筋(3)は、図9、及び図10に示される取付金物(4)によって建物躯体の柱(6b)、または間柱(6c)にネジで固定することで、レンガ壁面(1)は通気層(8)を介して建物躯体と連結される。

【0039】

縦筋(2a)が挿通され配筋されたレンガ壁面(1)は、適宜段数毎に配筋されるとともに取付金物(4)によって建物躯体と連結された第1横筋(3)を、縦筋(2a)の前方(室外側)になるように配筋しているので、地震の際、レンガ壁面(1)が外方へ倒壊することを抑止する。

【0040】

図5は、図1、及び図2のA部拡大図で、レンガ壁面(1)の一部に飾りレンガとして、縦レンガ(11a)を、縦位置にして水平方向に帯状に配置した状態を示したものである。なお、縦レンガ(11a)は、レンガ(1a)と実質的に同一のものであるが、説明上区別し易いように別符号とした。図面においても、区別しやすいようにレンガ(1a)よりも奥行き寸法を増やして表しているが、このように若干寸法を変更しても、同一寸法であっても適宜選択使用すれば良いことであって、本発明の技術的範囲には何ら影響をおよぼすものではない。

【0041】

図5に示されるように、レンガ壁面(1)に、縦位置にした縦レンガ(11a)を水平方向に帯状に配置し、水平方向、かつ帯状に配置された該縦レンガ(11a)の上面と底面、あるいは何れか一方に第1横筋(3)を配筋し(図2,5,7においては上面と底面の両方)、該縦レンガ(11a)の横方向に貫通した横孔(11b)には、第2横筋(31a)を水平方向に挿通し、該第2横筋(31a)は、該縦筋(2a)の後方(室内側)なるように配筋して構成した。

【0042】

これによって、レンガ壁面(1)に、縦位置にして水平方向、かつ帯状に配置した縦レンガ(11a)は、該縦レンガ(11a)の上面と底面に配筋された第1横筋(3)が建物躯体に取付金物(4)によって強固に固定されて配筋されるとともに、該縦レンガ(11a)の横孔(11b)に水平方向に挿通された該第2横筋(31a)が、該縦筋(2a)の後方(室内側)なるように配筋して構成したので、該縦レンガ(11a)を水平方向、かつ帯状に配置した部分は、前方(室外側)への脱落が抑止されるとともに、該縦レンガ(11a)の上面と底面に配筋された第1横筋(3)によって、より強固に建物躯体と連結され、レンガ壁面(1)の美的外観をさらに向上させるとともに、耐震性の向上を実現したのである。

【実施例2】

【0043】

本発明の第2実施例について、図面を参照して詳細に説明する。図3はレンガ積み建築物の正面図で、図4は、図3のレンガ壁面(1)内部の配筋状態を示す図である。本実施例においても、木造の在来工法にレンガ壁面耐震配筋方法を適用して説明をする。

【0044】

本実施例では、レンガ壁面の軒下部分に、斜め縦位置にしたレンガを帯状に配置したことを特徴とするものであって、レンガ壁面の美的外観をさらに向上させるとともに、特に地震の揺れの影響が大きい軒下近傍のレンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現したレンガ壁面の装飾配筋方法である。

【0045】

図3は、レンガ壁面(1)の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガ(11a)を帯状に配置した状態を示した図であり、図4は、そのレンガ壁面(1)内部の縦筋と横筋の配筋状態を示したものである。また、図2におけるB部拡大図を図6に示した。なお、本実施例においては、レンガ壁面(1)の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガ(11a)を配置したことのみが実施例1とは異なるので、共通する部分は省略して説明する。

【0046】

図6は、図3、及び図4のB部拡大図である。屋根の軒下の勾配に合わせて、斜め縦位置にした縦レンガ(11a)を帯状に配置した状態を示した。該縦レンガ(11a)の下に位置する横位置に組み積みされたレンガ(1a)は、該縦レンガ(11a)の積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配に合わせて斜めにカットされる。また、縦筋(2a)の上端部は、カットされたレンガ(1a)の上面から垂直方向に突出するが、概ね縦レンガ(11a)の高さ分よりも多めに突出するように切断して調整するとともに、縦レンガ(1a)からの突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配に合わせて折り曲げて構成する。

【0047】

また、斜め縦位置の縦レンガ(11a)の底面と上面、あるいは何れか一方(図6においては上面と底面の両方)には、軒下の勾配に合わせて斜めにカットされたレンガ(1a)との間に、軒下形状に合わせてへ字状に屈曲させた第1横筋(3)が建物躯体に取付金物(4)によって強固に連結されて配筋されるとともに、該縦レンガ(11a)の横孔(11b)に水平方向に挿通された第2横筋(31a)が、該縦筋(2a)の後方(室内側)なるように配筋して構成したので、該縦レンガ(11a)を軒下に斜め帯状に配置した部分は、前方(室外側)への脱落が抑止されるとともに、該縦レンガ(11a)の上面と底面に配筋された第1横筋(3)によって、より強固に建物躯体と連結され、レンガ壁面(1)の美的外観をさらに向上させるとともに、特に地震の揺れの影響が大きいレンガ壁面上部の強度の向上、レンガ壁面の建物躯体とのさらなる強固な接続を可能として耐震性の向上を実現した。

【実施例3】

【0048】

本発明の第3実施例について、図5乃至図7を参照して詳細に説明する。本実施例の特徴は、縦筋(2a)、及び第2横筋(31a)を短尺の全ネジボルトとして、連結ナット(2b)を用いて螺合連結を可能としたことである。単に短い縦筋をスリーブを用いて延長すること自体は公知であるが、短尺の全ネジボルトにしたことによって優れた耐震性を実現するものである。なお、全ネジボルトとは、その長手方向全域がネジとなっているボルトを示す。また、短尺とは、特にその長さを限定するものではないが、一本物の通し縦筋で施工した場合の課題を解決できる長さであれば良く、それからすれば施工者が上に手を伸ばしたときに容易に手が届く程度の長さ以内(概ね180cm以内)とする。

【0049】

図5乃至図7に示されるように、コンクリートの基礎(5)から立設された短尺の全ネジボルトとした縦筋(2a)、及び第2横筋(31a)は、連結ナット(2b)によって螺合連結されて順次上方、あるいは横方に延長される。

【0050】

これにより、レンガ(1a)の縦孔(1b)に、短尺の全ネジボルトの縦筋(2a)の上端部から順次挿通して積み重ね、積み重ねたレンガ(1a)が、縦筋(2a)の上端部に到達あるいは近づいた時点で連結ナット(2b)によって次の全ネジボルトの縦筋(2a)の下端部と螺合連結して延設し、レンガ(1a)をさらに積み重ねるといった施工を繰り返すことにより、極めて安全で高効率でレンガ(1)壁面の組み積みを行うことを実現した。また、第2横筋(31a)は、縦レンガ(11a)の横孔(11b)に挿通する際に、連結ナット(2b)を用いて第2横筋(31a)を延長することで、高効率で縦レンガ(11a)を水平方向に配置することを実現した。

【0051】

また、短尺の全ネジボルトとした該縦筋(2a)と第2横筋(31a)は、レンガ壁面(1)内部で一本の通し縦筋(2b)、横筋(31a)として所望の強度を得るとともに、レンガ(1a)の縦孔(1b)、縦レンガ(11a)の横孔(11b)に充填された固着材としてのモルタル(9)が、ネジ山と強固に固着することで両者の剥離が防止され、耐震性に優れた強固なレンガ壁面を構成することを実現した。

【0052】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋(2a)と第2横筋(31a)は、レンガ壁面の高さや、積み重ねる途中に配設される窓枠などの状況に応じて任意寸法に切断したり、連結ナットを螺合結合させて継ぎ足したりすることで、材料に無駄が生じず、コスト低減と施工効率の向上を実現した。

【0053】

また、短尺の全ネジボルトとした縦筋(2a)と第2横筋(31a)は、建築現場への配送も、従来のように長尺物を積載するためのロングボディトラックではなく、ショートボディトラックやワンボックスバンなどの小型の車両で配送することが可能となり、積載時に長尺の鉄筋のように車両の前後方向にはみ出して積載することがなく、道幅の狭い場所でも車両の取り回しが容易であるので、極めて安全な配送が可能となり荷役性の向上をも実現した。

【実施例4】

【0054】

本発明の第4実施例について詳細に説明する。本実施例の特徴は、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金物の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したことにある。

【0055】

これによって、レンガ壁面(1)内部の配筋に生じ易い錆や腐食による膨張を原因とするレンガ(1a)及び目地モルタル(9)のクラックの発生を防止し、レンガ積み建築物の高い耐久性に見合った配筋の耐久性を実現し、総合的に極めて耐震性、耐久性に優れたレンガ積み建築物のレンガ壁面耐震構造を実現したのである。

【0056】

溶融亜鉛メッキは、塗装や電気メッキなどとは異なり、亜鉛と鉄との間にできた合金層によって、亜鉛と鉄が強く結合しているため、長い年月に亘りメッキが剥離することがない。また、溶融亜鉛メッキは、鋼材を溶かした亜鉛に浸すことで表面に亜鉛の酸化皮膜が設けられ、空気や水を通しにくい安定した性質で錆の発生を防止する。

【0057】

また、運搬時や施工時に表面に傷が付いて素地の鉄が露出した場合でも、傷の周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し電気化学的に保護することで、錆の発生及び腐食を効果的に防止する。このように、亜鉛の酸化皮膜による保護皮膜作用と、亜鉛が鉄より先に溶け出し電気化学的に保護する犠牲防食作用により、モルタルの水分やモルタルに混ぜる砂に微量に含まれた塩分、経年による腐食や、何らかの原因でレンガ及びモルタルにクラックが生じて内部に水分が浸透した場合の錆の発生や腐食を極めて効果的に防止し、レンガ積み建築物としての高い耐久性に見合った配筋及び金物類の耐久性を実現し、総合的に極めて耐震性、耐久性に優れたレンガ積み建築物のレンガ壁面耐震構造を提供することを可能としたのである。

【0058】

以上説明したように本発明においては、第1横筋(3)は、図2、及び図4において、1階部分は5段毎の間隔、2階部分は3段毎の間隔でレンガ(1a)に配設しているが、施工状況や高さ位置、窓などの配置状況に応じて適宜の間隔で配設すれば良い。例えば、地震の際に最も揺れの影響が大きい屋根近傍はさらに細かい間隔で第1横筋(3)を配設し、下方に行くにしたがって間隔を粗くしても良いのである。

【0059】

以上説明したように本発明においては、建物躯体が木造の在来工法に適用して説明したが、2×4工法や鉄筋コンクリート構造の建物躯体の外側のレンガ壁面に適用しても良い。

【符号の説明】

【0060】

1 レンガ壁面

1a レンガ

11a 縦レンガ

1b 縦孔

11b 横穴

2a 縦筋

2b 連結ナット

21a 螺合部

21b 貫通孔

3 第1横筋

31a 第2横筋

4 取付金物

4a ネジ穴

4b 取付部

4c ステー部

4d 保持部

5 基礎

6a 土台

6b 柱

6c 間柱

7a 内装材

7b 透湿防水シート

8 通気層

9 モルタル

【特許請求の範囲】

【請求項1】

コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向、かつ帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことを特徴とするレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項2】

コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガを帯状に配置してなり、該縦レンガの下の横位置に組み積みされたレンガは、該縦レンガの積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配と平行にカットし、該レンガからの突出した縦筋は、該突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配と直交する方向に折り曲げ、該縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方には、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に、第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことを特徴とするレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項3】

前記、該縦筋と第2横筋は、短尺の全ネジボルトとして、連結ナットを用いて螺合連結を可能としたことを特徴とする請求項1、請求項2の何れかに記載のレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項4】

前記、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金具の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したことを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載のレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項1】

コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面に、縦位置にした縦レンガを水平方向、かつ帯状に配置してなり、前記、帯状に配置された縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方に、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、前記、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことを特徴とするレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項2】

コンクリートの基礎に、所定の間隔をおいて複数立設した縦筋を、レンガの上下方向に貫通させた複数の縦孔に挿通するとともに、レンガの適宜な積み重ね段数毎に第1横筋を配設し、該第1横筋を建物躯体に取付金物を用いて接続してレンガ壁面を構成するレンガ積み建築物において、該レンガ壁面の屋根の軒下に、軒下勾配に合わせて斜め縦位置にした縦レンガを帯状に配置してなり、該縦レンガの下の横位置に組み積みされたレンガは、該縦レンガの積み代を残した位置で、屋根の軒下の勾配と平行にカットし、該レンガからの突出した縦筋は、該突出した部分を軸にして、屋根の軒下の勾配と直交する方向に折り曲げ、該縦レンガの上面と底面、あるいは何れか一方には、取付金具によって建物躯体と接続された第1横筋を配筋し、さらに、該縦レンガの横方向に貫通した横孔に、第2横筋を挿通し、該第2横筋は、該縦筋の後方(室内側)に位置するように配筋して構成したことを特徴とするレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項3】

前記、該縦筋と第2横筋は、短尺の全ネジボルトとして、連結ナットを用いて螺合連結を可能としたことを特徴とする請求項1、請求項2の何れかに記載のレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【請求項4】

前記、該縦筋、該第1横筋、該第2横筋、該連結ナット、該取付金具の何れか、あるいは組み合わされた複数、あるいはすべてに、溶融亜鉛メッキを施したことを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載のレンガ積み建築物のレンガ壁面装飾配筋方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【公開番号】特開2011−38388(P2011−38388A)

【公開日】平成23年2月24日(2011.2.24)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2009−205260(P2009−205260)

【出願日】平成21年8月17日(2009.8.17)

【出願人】(504461460)SAYYAS JAPAN株式会社 (6)

【公開日】平成23年2月24日(2011.2.24)

【国際特許分類】

【出願日】平成21年8月17日(2009.8.17)

【出願人】(504461460)SAYYAS JAPAN株式会社 (6)

[ Back to top ]