ワイヤボンディング装置および半導体装置の製造方法

【課題】ワイヤボンディングを実行したときに、ループ高さを低くする。

【解決手段】本実施形態のワイヤボンディング装置は、キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有する。前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成する。そして、前記制御部は、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御する。

【解決手段】本実施形態のワイヤボンディング装置は、キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有する。前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成する。そして、前記制御部は、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明の実施形態は、ワイヤボンディング装置および半導体装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

回路基板上に半導体チップを接着し、半導体チップの上面に設けられた電極パッドと、回路基板の上面に設けられたボンディングパッドとを、ワイヤボンディングにより接続する構成が知られている。この構成の場合、キャピラリから下方へ突出されたワイヤの先端にボールを形成し、このボールを半導体チップの電極パッド上に当接させることによりボンディング(1stボンディング)する。次に、キャピラリからワイヤを繰り出しながら、キャピラリを上昇させ、更に、横方向へ移動させて回路基板のボンディングパッドの真上に位置させた後、下降させ、ワイヤをボンディングパッド上に当接させると共に該ワイヤに対してキャピラリを介して荷重と超音波、回路基板側に設けられたヒーターを介して熱を加えることによりボンディング(2ndボンディング)する。

【0003】

上記構成の場合、半導体チップの電極パッドおよび回路基板のボンディングパッドにボンディングされたワイヤのループ部分の形状は、ほぼ山形となる。このワイヤのループ部分の高さ、即ち、半導体チップの電極パッドの上面から上記ループ部分の最も高い部分までの高さを、ループ高さと定義する。近年、上記ループ高さを低くすることが要望されている。

【0004】

しかし、上記したワイヤボンディングを実行する場合、2ndボンディングの際に、回路基板のボンディングパッド上にワイヤを当接させてボンディングしようとするときに、キャピラリからワイヤが若干下方へ垂れているため、回路基板のボンディングパッド上に当接する前に上記垂れているワイヤが回路基板の表面に接触してしまう。この接触により、応力が生じてワイヤが跳ね上がるため、上記ループ高さが高くなってしまうという不具合があった。例えば、ループ高さを40〜50μm程度に設定したい場合に、上記ワイヤの跳ね上がりにより、ループ高さが10%程度高くなっていた。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2007−134611号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

そこで、ワイヤボンディングを実行したときに、ループ高さを低くすることができるワイヤボンディング装置および半導体装置の製造方法を提供する。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本実施形態のワイヤボンディング装置は、キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有する。前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成する。そして、前記制御部は、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御することを特徴とする。

【0008】

本実施形態の半導体装置の製造方法は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより、回路基板に設けられた半導体チップの電極パッドに1回目のボンディングを行う。そして、ボンディングパッドが設けられた前記回路基板の上面における前記ボンディングパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成する。更に、前記ワイヤの接続部を前記ボンディングパッドにボンディングすることを特徴とする。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】第1実施形態を示すワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その1)

【図2】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その2)

【図3】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その3)

【図4】ワイヤを回路基板上に接触させた状態を示す拡大縦断側面図

【図5】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その4)

【図6】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その5)

【図7】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その6)

【図8】ワイヤをボンディングパッド上にボンディングさせた状態を示す拡大縦断側面図

【図9】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その7)

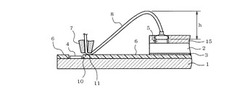

【図10】ワイヤボンディング装置の概略構成を示す図

【図11】変形実施形態を示すボンディングパッド周辺の上面図

【図12】異なる変形実施形態を示すもので、ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図

【発明を実施するための形態】

【0010】

以下、複数の実施形態について、図面を参照して説明する。尚、各実施形態において、実質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。但し、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なる。

【0011】

(第1実施形態)

本実施形態のワイヤボンディング装置について、図1ないし図10を参照して説明する。

【0012】

まず、ワイヤボンディング装置の構成について、図10を参照して説明する。ワイヤボンディング装置21は、ワイヤ8を挿通可能なキャピラリ7と、キャピラリ7を保持するボンディングヘッド22と、ボンディングヘッド22を介してキャピラリ7を超音波振動させる超音波ホーン23と、ボンディングアーム22aを介してボンディングヘッド22を回転させてキャピラリ7を垂直方向(Z軸方向)に移動させるアーム駆動モータ24と、ボンディング対象の回路基板1が載置されるボンディングステージ25と、ボンディングヘッド22を水平方向(XY軸方向)に移動させるXY移動機構26と、ワイヤボンディング装置21を統括的に制御する制御部27と、を備えている。

【0013】

超音波ホーン23は、超音波振動を発生する振動子23aを有する。ボンディングステージ25は、回路基板1に熱を加えて回路基板1の温度を所望の温度に設定するためのヒータ(図示しない)を有する。XY移動機構26は、ボンディングヘッド22をX軸方向に移動させるX軸リニアモータ26aと、ボンディングヘッド22をY軸方向に移動させるY軸リニアモータ26bとを有する。この場合、ボンディングアーム22a(アーム駆動モータ24)およびXY移動機構26は、移動機構を構成する。

【0014】

制御部27は、超音波ホーン23、アーム駆動モータ24、XY移動機構26、ボンディングステージ25のヒータを制御してワイヤボンディングを行わせるものである。制御部27は、作業者からの各種制御情報の入力を受け付ける入力部28と、制御部27の各種制御情報を表示する出力部29と、各種プログラムが格納されるメモリ30と、ボンディング制御を行うCPU31と、が設けられている。CPU31は、メモリ30より読み込まれたプログラムを実行し、超音波ホーンI/F32、アーム駆動モータI/F33、X軸リニアモータI/F34、Y軸リニアモータI/F35およびヒータI/F36を介して超音波ホーン23、アーム駆動モータ24、X軸リニアモータ26a、Y軸リニアモータ26bおよびボンディングステージ25のヒータの各動作を制御する。後述するボンディング方法は、このプログラムによって制御されたキャピラリ7を含むボンディング装置1の加工点を制御することにより実現する。

【0015】

さて、図1に示すように、回路基板1の上面には、半導体チップ2が半導体チップ実装用接着剤3を介して接着されていると共に、ボンディングパッド(第2のパッド)4が設けられている。半導体チップ2の上面には、電極パッド(第1のパッド)5が設けられている。半導体チップ2の上面には保護絶縁膜15が設けられている。保護絶縁膜15は、例えばポリイミドを用いる。保護絶縁膜15には電極パッド5が露出するように開口部が設けられている。電極パッド5は、例えばAlとCuとの合金、またはAlとSi、Cuとの合金を用いる。電極パッド5の上面の高さは、保護絶縁膜15の上面の高さよりも低くなるように構成されている。

【0016】

また、回路基板1は、例えばガラスエポキシ基板を用いる。回路基板1の上面のうちのボンディングパッド4を除く部分は、レジスト膜6で覆われている。ボンディングパッド4は、例えばCuを用い、その表面には例えばAuの薄膜が形成されている。また、ボンディングパッド4の上面の高さは、レジスト膜6の上面の高さよりも低くなるように構成されている。

【0017】

キャピラリ7には、例えば金線等からなるワイヤ8が挿通されている。キャピラリ7の上方には、ワイヤ8を自由に繰り出し可能にする状態(開いた状態)とワイヤ8の繰り出しを阻止する状態(閉じた状態)とを切り替えるクランパ(図示しない)が設けられている。クランパの開閉動作は、前記制御部27により制御される構成となっている。キャピラリ7は、前記ボンディングヘッド22に支持されており、前述したように、上下方向(Z軸方向)に移動可能に設けられていると共に、水平方向(XY軸方向)に移動可能に設けられている。

【0018】

また、ワイヤボンディング装置21には、キャピラリ7の下端部から下方へ突出したワイヤ8の先端部にボンディング用のボール9を形成するための火花放電を発生させる火花放電発生装置(図示しない)が備わっている。火花放電発生装置は、前記制御部27により駆動制御される構成となっている。

【0019】

次に、上記構成のワイヤボンディング装置21により、半導体チップ2の上面の電極パッド5と、回路基板1の上面のボンディングパッド4とをワイヤボンディングして接続する方法(工程)について説明する。

【0020】

まず、図1に示すように、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を周知の方法で1回目のボンディング(1stボンディング)を行う。この場合、例えば、クランパを閉じた状態でキャピラリ7の下端部から延びているワイヤ8の先端部に火花放電によりボール9を形成し、次に、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を電極パッド5の上方に移動させた後、下降させて、上記ボール9を電極パッド5上にボンディングする。このボンディング時には、回路基板1を介して熱を加える。

【0021】

この後、図1に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を上昇させた後、回路基板1の上面におけるボンディングパッド4に近い部分であってキャピラリ7を仮に接触させて押圧する仮接触部分10の上方(真上)に移動させる。続いて、図2および図3に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を下降させて、ワイヤ8を上記仮接触部分10上に接触(当接)させて押圧する。この接触時には、キャピラリ7を介して押圧力、回路基板1を介して熱を加える。これにより、図4に示すように、キャピラリ7の下端部のキャピラリフェイス部7aによりワイヤ8が加圧変形されて接続部11が形成される。この場合、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aと回路基板1(レジスト膜6)の上面との間にワイヤ8を挟んで押圧変形させることにより、接続部11を形成する。

【0022】

次に、図5に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を上昇させた後、図6に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7をボンディングパッド4の上方(真上)に水平移動させる。続いて、図7に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を下降させて、上記ボンディングパッド4上に当接させて押圧する。この当接する際には、クランパを開いた状態にし、キャピラリ7を介して押圧力及び超音波、回路基板1を介して熱を加える。これにより、図8に示すように、キャピラリ7の下端部のキャピラリフェイス部7aによりワイヤ8の接続部11がボンディングパッド4上にボンディングされる、即ち、2回目のボンディング(2ndボンディング)が行われる。この後、クランパを閉じた状態で、キャピラリ7を上昇させると、図9に示すように、ワイヤ8は、ボンディングパッド4にボンディングされた接続部11部分(薄肉部分)で切断される。

【0023】

上記した構成の本実施形態によれば、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤボンディングする前に、回路基板1の仮接触部分10上にキャピラリ7によりワイヤ8を接触させて押圧変形させて、ワイヤ8の接続部11を形成した。この場合、上記接続部11を形成する際には、図1及び図2に示すように、キャピラリ7からワイヤ8が若干下方へ垂れているため、回路基板1の仮接触部分10上に接触する前に上記垂れているワイヤ8が回路基板1の表面に接触してしまう。この接触により、応力が生じてワイヤ8が跳ね上がるため、ワイヤ8のループ高さhが高くなってしまう(図3参照)。

【0024】

この後、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤボンディングするために、図5、図6、図7に示すように、キャピラリ7を上昇させ、ボンディングパッド4の上方(真上)に移動させ、更に、下降させて、ワイヤ8の接続部11を上記ボンディングパッド4上に当接させて押圧し、接続部11をボンディングパッド4にボンディングする。この場合、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aにワイヤ8の接続部11が当接した状態で、キャピラリ7が上述したように移動するため、ワイヤ8が引っぱられてワイヤ8のループ高さhが低くなる。

【0025】

更に、ワイヤ8の接続部11をボンディングパッド4にボンディングする際に、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aにワイヤ8の接続部11が当接した状態であって、ワイヤ8がキャピラリ7の下端部から垂れていないため、ワイヤ8が回路基板1の表面に接触することがなくなる。このため、応力が生じ難く、ワイヤ8が跳ね上がることが少なくなるから、ワイヤ8のループ高さhを低い状態のまま保持することができる(図7参照)。例えば、ワイヤ8のループ高さを40〜50μm程度に設定したい場合に、ワイヤ8の跳ね上がりが少なくなるので、ループ高さを上記40〜50μm程度にほぼ正確に設定することが可能となる。

【0026】

また、上記実施形態の場合、キャピラリ7によりワイヤ8を回路基板1の上面に仮に接触させる位置、即ち、仮接触部分10の位置は、図1ないし図3に示すように、ボンディングパッド4に近い部位であって半導体チップ2の電極パッド5側(図3中の左方)の部位であるが、この部位に限られるものではない。

【0027】

例えば、変形実施形態を示す図11において、回路基板1のボンディングパッド4の右端よりも右側(即ち、半導体チップ2の電極パッド5側)の領域に、具体的には、図11中の1点鎖線Pよりも右側の領域に、上記仮接触部分10を配置すれば良い。好ましくは、上記1点鎖線Pよりも右側の領域(矢印で示す範囲の領域)におけるボンディングパッド4に近い部位に、上記仮接触部分10を配置することが良い。

【0028】

(その他の実施形態)

以上説明した複数の実施形態に加えて以下のような構成を採用しても良い。

上記実施形態では、回路基板1の仮接触部分10上にキャピラリ7によりワイヤ8を接触させて押圧変形させて、ワイヤ8の接続部11を形成した後も、クランパを開いた状態のままで、キャピラリ7を上昇、移動及び下降、押圧させたが、これに代えて、ワイヤ8の接続部11を形成した後は、クランパを閉じ、クランパを閉じた状態で、キャピラリ7を上昇、移動及び下降、押圧させても良い。このように構成すると、キャピラリ7の移動時にワイヤ8の送り出しがなくなるから、ワイヤ8のループ高さhをより一層確実に低くすることができる。

【0029】

また、上記実施形態では、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤ8を2ndボンディングする際に、そのボンディング前に、キャピラリ7を下降させてワイヤ8を回路基板1の仮接触部分10上に接触させて押圧する。これに代えて、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を2ndボンディングする際に、上記ワイヤ8の仮接触を実行しても良い。具体的には、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤ8を1stボンディングした後、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を2ndボンディングする前に、キャピラリ7によってワイヤ8を半導体チップ2の上面の保護絶縁膜15上における電極パッド5に近い部分である仮接触部分上に接触(当接)させて押圧変形させる。これにより、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aによりワイヤ8が加圧変形されて接続部が形成される。この後、そのワイヤ8の接続部を半導体チップ2の電極パッド5上にボンディングする。この構成によれば、応力によるワイヤ8の跳ね上がりが生じないから、安定して低いループ高さを設定することが可能である。

【0030】

また、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を2ndボンディングする際、電極パッド5上に直接ワイヤ8を2ndボンディングする他、変形実施形態を示す図12に示すように、電極パッド5上に設けられたバンプ37を介して2ndボンディングしても良い。

【0031】

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

【符号の説明】

【0032】

図面中、1は回路基板、2は半導体チップ、ボンディングパッド、5は電極パッド、7はキャピラリ、8はワイヤ、9はボール、10は仮接触部分,11は接続部、24はアーム駆動モータ、25はボンディングステージ、26はXY移動機構、27は制御部である。

【技術分野】

【0001】

本発明の実施形態は、ワイヤボンディング装置および半導体装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

回路基板上に半導体チップを接着し、半導体チップの上面に設けられた電極パッドと、回路基板の上面に設けられたボンディングパッドとを、ワイヤボンディングにより接続する構成が知られている。この構成の場合、キャピラリから下方へ突出されたワイヤの先端にボールを形成し、このボールを半導体チップの電極パッド上に当接させることによりボンディング(1stボンディング)する。次に、キャピラリからワイヤを繰り出しながら、キャピラリを上昇させ、更に、横方向へ移動させて回路基板のボンディングパッドの真上に位置させた後、下降させ、ワイヤをボンディングパッド上に当接させると共に該ワイヤに対してキャピラリを介して荷重と超音波、回路基板側に設けられたヒーターを介して熱を加えることによりボンディング(2ndボンディング)する。

【0003】

上記構成の場合、半導体チップの電極パッドおよび回路基板のボンディングパッドにボンディングされたワイヤのループ部分の形状は、ほぼ山形となる。このワイヤのループ部分の高さ、即ち、半導体チップの電極パッドの上面から上記ループ部分の最も高い部分までの高さを、ループ高さと定義する。近年、上記ループ高さを低くすることが要望されている。

【0004】

しかし、上記したワイヤボンディングを実行する場合、2ndボンディングの際に、回路基板のボンディングパッド上にワイヤを当接させてボンディングしようとするときに、キャピラリからワイヤが若干下方へ垂れているため、回路基板のボンディングパッド上に当接する前に上記垂れているワイヤが回路基板の表面に接触してしまう。この接触により、応力が生じてワイヤが跳ね上がるため、上記ループ高さが高くなってしまうという不具合があった。例えば、ループ高さを40〜50μm程度に設定したい場合に、上記ワイヤの跳ね上がりにより、ループ高さが10%程度高くなっていた。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2007−134611号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

そこで、ワイヤボンディングを実行したときに、ループ高さを低くすることができるワイヤボンディング装置および半導体装置の製造方法を提供する。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本実施形態のワイヤボンディング装置は、キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有する。前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成する。そして、前記制御部は、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御することを特徴とする。

【0008】

本実施形態の半導体装置の製造方法は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより、回路基板に設けられた半導体チップの電極パッドに1回目のボンディングを行う。そして、ボンディングパッドが設けられた前記回路基板の上面における前記ボンディングパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成する。更に、前記ワイヤの接続部を前記ボンディングパッドにボンディングすることを特徴とする。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】第1実施形態を示すワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その1)

【図2】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その2)

【図3】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その3)

【図4】ワイヤを回路基板上に接触させた状態を示す拡大縦断側面図

【図5】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その4)

【図6】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その5)

【図7】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その6)

【図8】ワイヤをボンディングパッド上にボンディングさせた状態を示す拡大縦断側面図

【図9】ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図(その7)

【図10】ワイヤボンディング装置の概略構成を示す図

【図11】変形実施形態を示すボンディングパッド周辺の上面図

【図12】異なる変形実施形態を示すもので、ワイヤボンディング方法を説明する縦断側面図

【発明を実施するための形態】

【0010】

以下、複数の実施形態について、図面を参照して説明する。尚、各実施形態において、実質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。但し、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なる。

【0011】

(第1実施形態)

本実施形態のワイヤボンディング装置について、図1ないし図10を参照して説明する。

【0012】

まず、ワイヤボンディング装置の構成について、図10を参照して説明する。ワイヤボンディング装置21は、ワイヤ8を挿通可能なキャピラリ7と、キャピラリ7を保持するボンディングヘッド22と、ボンディングヘッド22を介してキャピラリ7を超音波振動させる超音波ホーン23と、ボンディングアーム22aを介してボンディングヘッド22を回転させてキャピラリ7を垂直方向(Z軸方向)に移動させるアーム駆動モータ24と、ボンディング対象の回路基板1が載置されるボンディングステージ25と、ボンディングヘッド22を水平方向(XY軸方向)に移動させるXY移動機構26と、ワイヤボンディング装置21を統括的に制御する制御部27と、を備えている。

【0013】

超音波ホーン23は、超音波振動を発生する振動子23aを有する。ボンディングステージ25は、回路基板1に熱を加えて回路基板1の温度を所望の温度に設定するためのヒータ(図示しない)を有する。XY移動機構26は、ボンディングヘッド22をX軸方向に移動させるX軸リニアモータ26aと、ボンディングヘッド22をY軸方向に移動させるY軸リニアモータ26bとを有する。この場合、ボンディングアーム22a(アーム駆動モータ24)およびXY移動機構26は、移動機構を構成する。

【0014】

制御部27は、超音波ホーン23、アーム駆動モータ24、XY移動機構26、ボンディングステージ25のヒータを制御してワイヤボンディングを行わせるものである。制御部27は、作業者からの各種制御情報の入力を受け付ける入力部28と、制御部27の各種制御情報を表示する出力部29と、各種プログラムが格納されるメモリ30と、ボンディング制御を行うCPU31と、が設けられている。CPU31は、メモリ30より読み込まれたプログラムを実行し、超音波ホーンI/F32、アーム駆動モータI/F33、X軸リニアモータI/F34、Y軸リニアモータI/F35およびヒータI/F36を介して超音波ホーン23、アーム駆動モータ24、X軸リニアモータ26a、Y軸リニアモータ26bおよびボンディングステージ25のヒータの各動作を制御する。後述するボンディング方法は、このプログラムによって制御されたキャピラリ7を含むボンディング装置1の加工点を制御することにより実現する。

【0015】

さて、図1に示すように、回路基板1の上面には、半導体チップ2が半導体チップ実装用接着剤3を介して接着されていると共に、ボンディングパッド(第2のパッド)4が設けられている。半導体チップ2の上面には、電極パッド(第1のパッド)5が設けられている。半導体チップ2の上面には保護絶縁膜15が設けられている。保護絶縁膜15は、例えばポリイミドを用いる。保護絶縁膜15には電極パッド5が露出するように開口部が設けられている。電極パッド5は、例えばAlとCuとの合金、またはAlとSi、Cuとの合金を用いる。電極パッド5の上面の高さは、保護絶縁膜15の上面の高さよりも低くなるように構成されている。

【0016】

また、回路基板1は、例えばガラスエポキシ基板を用いる。回路基板1の上面のうちのボンディングパッド4を除く部分は、レジスト膜6で覆われている。ボンディングパッド4は、例えばCuを用い、その表面には例えばAuの薄膜が形成されている。また、ボンディングパッド4の上面の高さは、レジスト膜6の上面の高さよりも低くなるように構成されている。

【0017】

キャピラリ7には、例えば金線等からなるワイヤ8が挿通されている。キャピラリ7の上方には、ワイヤ8を自由に繰り出し可能にする状態(開いた状態)とワイヤ8の繰り出しを阻止する状態(閉じた状態)とを切り替えるクランパ(図示しない)が設けられている。クランパの開閉動作は、前記制御部27により制御される構成となっている。キャピラリ7は、前記ボンディングヘッド22に支持されており、前述したように、上下方向(Z軸方向)に移動可能に設けられていると共に、水平方向(XY軸方向)に移動可能に設けられている。

【0018】

また、ワイヤボンディング装置21には、キャピラリ7の下端部から下方へ突出したワイヤ8の先端部にボンディング用のボール9を形成するための火花放電を発生させる火花放電発生装置(図示しない)が備わっている。火花放電発生装置は、前記制御部27により駆動制御される構成となっている。

【0019】

次に、上記構成のワイヤボンディング装置21により、半導体チップ2の上面の電極パッド5と、回路基板1の上面のボンディングパッド4とをワイヤボンディングして接続する方法(工程)について説明する。

【0020】

まず、図1に示すように、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を周知の方法で1回目のボンディング(1stボンディング)を行う。この場合、例えば、クランパを閉じた状態でキャピラリ7の下端部から延びているワイヤ8の先端部に火花放電によりボール9を形成し、次に、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を電極パッド5の上方に移動させた後、下降させて、上記ボール9を電極パッド5上にボンディングする。このボンディング時には、回路基板1を介して熱を加える。

【0021】

この後、図1に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を上昇させた後、回路基板1の上面におけるボンディングパッド4に近い部分であってキャピラリ7を仮に接触させて押圧する仮接触部分10の上方(真上)に移動させる。続いて、図2および図3に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を下降させて、ワイヤ8を上記仮接触部分10上に接触(当接)させて押圧する。この接触時には、キャピラリ7を介して押圧力、回路基板1を介して熱を加える。これにより、図4に示すように、キャピラリ7の下端部のキャピラリフェイス部7aによりワイヤ8が加圧変形されて接続部11が形成される。この場合、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aと回路基板1(レジスト膜6)の上面との間にワイヤ8を挟んで押圧変形させることにより、接続部11を形成する。

【0022】

次に、図5に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を上昇させた後、図6に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7をボンディングパッド4の上方(真上)に水平移動させる。続いて、図7に示すように、クランパを開いた状態で、キャピラリ7を下降させて、上記ボンディングパッド4上に当接させて押圧する。この当接する際には、クランパを開いた状態にし、キャピラリ7を介して押圧力及び超音波、回路基板1を介して熱を加える。これにより、図8に示すように、キャピラリ7の下端部のキャピラリフェイス部7aによりワイヤ8の接続部11がボンディングパッド4上にボンディングされる、即ち、2回目のボンディング(2ndボンディング)が行われる。この後、クランパを閉じた状態で、キャピラリ7を上昇させると、図9に示すように、ワイヤ8は、ボンディングパッド4にボンディングされた接続部11部分(薄肉部分)で切断される。

【0023】

上記した構成の本実施形態によれば、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤボンディングする前に、回路基板1の仮接触部分10上にキャピラリ7によりワイヤ8を接触させて押圧変形させて、ワイヤ8の接続部11を形成した。この場合、上記接続部11を形成する際には、図1及び図2に示すように、キャピラリ7からワイヤ8が若干下方へ垂れているため、回路基板1の仮接触部分10上に接触する前に上記垂れているワイヤ8が回路基板1の表面に接触してしまう。この接触により、応力が生じてワイヤ8が跳ね上がるため、ワイヤ8のループ高さhが高くなってしまう(図3参照)。

【0024】

この後、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤボンディングするために、図5、図6、図7に示すように、キャピラリ7を上昇させ、ボンディングパッド4の上方(真上)に移動させ、更に、下降させて、ワイヤ8の接続部11を上記ボンディングパッド4上に当接させて押圧し、接続部11をボンディングパッド4にボンディングする。この場合、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aにワイヤ8の接続部11が当接した状態で、キャピラリ7が上述したように移動するため、ワイヤ8が引っぱられてワイヤ8のループ高さhが低くなる。

【0025】

更に、ワイヤ8の接続部11をボンディングパッド4にボンディングする際に、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aにワイヤ8の接続部11が当接した状態であって、ワイヤ8がキャピラリ7の下端部から垂れていないため、ワイヤ8が回路基板1の表面に接触することがなくなる。このため、応力が生じ難く、ワイヤ8が跳ね上がることが少なくなるから、ワイヤ8のループ高さhを低い状態のまま保持することができる(図7参照)。例えば、ワイヤ8のループ高さを40〜50μm程度に設定したい場合に、ワイヤ8の跳ね上がりが少なくなるので、ループ高さを上記40〜50μm程度にほぼ正確に設定することが可能となる。

【0026】

また、上記実施形態の場合、キャピラリ7によりワイヤ8を回路基板1の上面に仮に接触させる位置、即ち、仮接触部分10の位置は、図1ないし図3に示すように、ボンディングパッド4に近い部位であって半導体チップ2の電極パッド5側(図3中の左方)の部位であるが、この部位に限られるものではない。

【0027】

例えば、変形実施形態を示す図11において、回路基板1のボンディングパッド4の右端よりも右側(即ち、半導体チップ2の電極パッド5側)の領域に、具体的には、図11中の1点鎖線Pよりも右側の領域に、上記仮接触部分10を配置すれば良い。好ましくは、上記1点鎖線Pよりも右側の領域(矢印で示す範囲の領域)におけるボンディングパッド4に近い部位に、上記仮接触部分10を配置することが良い。

【0028】

(その他の実施形態)

以上説明した複数の実施形態に加えて以下のような構成を採用しても良い。

上記実施形態では、回路基板1の仮接触部分10上にキャピラリ7によりワイヤ8を接触させて押圧変形させて、ワイヤ8の接続部11を形成した後も、クランパを開いた状態のままで、キャピラリ7を上昇、移動及び下降、押圧させたが、これに代えて、ワイヤ8の接続部11を形成した後は、クランパを閉じ、クランパを閉じた状態で、キャピラリ7を上昇、移動及び下降、押圧させても良い。このように構成すると、キャピラリ7の移動時にワイヤ8の送り出しがなくなるから、ワイヤ8のループ高さhをより一層確実に低くすることができる。

【0029】

また、上記実施形態では、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤ8を2ndボンディングする際に、そのボンディング前に、キャピラリ7を下降させてワイヤ8を回路基板1の仮接触部分10上に接触させて押圧する。これに代えて、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を2ndボンディングする際に、上記ワイヤ8の仮接触を実行しても良い。具体的には、回路基板1のボンディングパッド4上にワイヤ8を1stボンディングした後、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を2ndボンディングする前に、キャピラリ7によってワイヤ8を半導体チップ2の上面の保護絶縁膜15上における電極パッド5に近い部分である仮接触部分上に接触(当接)させて押圧変形させる。これにより、キャピラリ7のキャピラリフェイス部7aによりワイヤ8が加圧変形されて接続部が形成される。この後、そのワイヤ8の接続部を半導体チップ2の電極パッド5上にボンディングする。この構成によれば、応力によるワイヤ8の跳ね上がりが生じないから、安定して低いループ高さを設定することが可能である。

【0030】

また、半導体チップ2の電極パッド5上にワイヤ8を2ndボンディングする際、電極パッド5上に直接ワイヤ8を2ndボンディングする他、変形実施形態を示す図12に示すように、電極パッド5上に設けられたバンプ37を介して2ndボンディングしても良い。

【0031】

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

【符号の説明】

【0032】

図面中、1は回路基板、2は半導体チップ、ボンディングパッド、5は電極パッド、7はキャピラリ、8はワイヤ、9はボール、10は仮接触部分,11は接続部、24はアーム駆動モータ、25はボンディングステージ、26はXY移動機構、27は制御部である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

キャピラリと、キャピラリを保持するボンディングヘッドと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記キャピラリを超音波振動させる超音波ホーンと、開閉可能に設けられ、開いた状態で前記キャピラリに挿通されたワイヤの送り出しを可能とし、閉じた状態で前記ワイヤの送り出しを不可とするクランパと、前記移動機構、前記超音波ホーンおよび前記クランパを制御する制御部と、を有し、

前記制御部は、前記キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、

第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御するものであって、

前記制御部は、前記ワイヤの接続部を形成する際に、前記キャピラリの下端部のキャピラリフェイス部と前記基板の上面との間に前記ワイヤを挟んで押圧変形させる様に、前記移動機構を制御し、更に、

前記ボンディング用の接続部を形成する際には、前記クランパを開いた状態にして行い、この後、前記クランパを閉じた状態にして、前記キャピラリを上昇させ、前記キャピラリを前記第2のパッドの上方まで移動させ、前記キャピラリを下降させて前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドに当接させ、そして、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構と前記クランパを制御する、

ことを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項2】

キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有し、

前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、

第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御する

ことを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項3】

前記制御部は、前記ワイヤの接続部を形成するに際して、前記キャピラリの下端部のキャピラリフェイス部と前記基板の上面との間に前記ワイヤを挟んで押圧変形させる様に、前記移動機構を制御することを特徴とする請求項2記載のワイヤボンディング装置。

【請求項4】

開閉可能に設けられ、開いた状態で前記キャピラリに挿通された前記ワイヤの送り出しを可能とし、閉じた状態で前記ワイヤの送り出しを不可とするクランパを備え、

前記制御部は、前記ボンディング用の接続部を形成する際には、前記クランパを開いた状態にして行い、この後、前記クランパを開いた状態のままで、前記キャピラリを上昇させ、前記キャピラリを前記第2のパッドの上方まで移動させ、前記キャピラリを下降させて前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドに当接させ、そして、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディング後には、前記クランパを閉じた状態にする様、前記移動機構と前記クランパを制御することを特徴とする請求項2または3記載のワイヤボンディング装置。

【請求項5】

開閉可能に設けられ、開いた状態で前記キャピラリに挿通された前記ワイヤの送り出しを可能とし、閉じた状態で前記ワイヤの送り出しを不可とするクランパを備え、

前記制御部は、前記ボンディング用の接続部を形成する際には、前記クランパを開いた状態にして行い、この後、前記クランパを閉じた状態にして、前記キャピラリを上昇させ、前記キャピラリを前記第2のパッドの上方まで移動させ、前記キャピラリを下降させて前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドに当接させ、そして、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様、前記移動機構と前記クランパを制御することを特徴とする請求項2または3記載のワイヤボンディング装置。

【請求項6】

キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有し、

前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、

第2のパッドが設けられた半導体チップの上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドまたは前記第2のパッド上に設けられたバンプにボンディングする様に、前記移動機構を制御する

ことを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項7】

キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより、回路基板に設けられた半導体チップの電極パッドに1回目のボンディングを行い、

ボンディングパッドが設けられた前記回路基板の上面における前記ボンディングパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記ボンディングパッドにボンディングする

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項1】

キャピラリと、キャピラリを保持するボンディングヘッドと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記キャピラリを超音波振動させる超音波ホーンと、開閉可能に設けられ、開いた状態で前記キャピラリに挿通されたワイヤの送り出しを可能とし、閉じた状態で前記ワイヤの送り出しを不可とするクランパと、前記移動機構、前記超音波ホーンおよび前記クランパを制御する制御部と、を有し、

前記制御部は、前記キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、

第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御するものであって、

前記制御部は、前記ワイヤの接続部を形成する際に、前記キャピラリの下端部のキャピラリフェイス部と前記基板の上面との間に前記ワイヤを挟んで押圧変形させる様に、前記移動機構を制御し、更に、

前記ボンディング用の接続部を形成する際には、前記クランパを開いた状態にして行い、この後、前記クランパを閉じた状態にして、前記キャピラリを上昇させ、前記キャピラリを前記第2のパッドの上方まで移動させ、前記キャピラリを下降させて前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドに当接させ、そして、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構と前記クランパを制御する、

ことを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項2】

キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有し、

前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、

第2のパッドが設けられた基板の上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様に、前記移動機構を制御する

ことを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項3】

前記制御部は、前記ワイヤの接続部を形成するに際して、前記キャピラリの下端部のキャピラリフェイス部と前記基板の上面との間に前記ワイヤを挟んで押圧変形させる様に、前記移動機構を制御することを特徴とする請求項2記載のワイヤボンディング装置。

【請求項4】

開閉可能に設けられ、開いた状態で前記キャピラリに挿通された前記ワイヤの送り出しを可能とし、閉じた状態で前記ワイヤの送り出しを不可とするクランパを備え、

前記制御部は、前記ボンディング用の接続部を形成する際には、前記クランパを開いた状態にして行い、この後、前記クランパを開いた状態のままで、前記キャピラリを上昇させ、前記キャピラリを前記第2のパッドの上方まで移動させ、前記キャピラリを下降させて前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドに当接させ、そして、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディング後には、前記クランパを閉じた状態にする様、前記移動機構と前記クランパを制御することを特徴とする請求項2または3記載のワイヤボンディング装置。

【請求項5】

開閉可能に設けられ、開いた状態で前記キャピラリに挿通された前記ワイヤの送り出しを可能とし、閉じた状態で前記ワイヤの送り出しを不可とするクランパを備え、

前記制御部は、前記ボンディング用の接続部を形成する際には、前記クランパを開いた状態にして行い、この後、前記クランパを閉じた状態にして、前記キャピラリを上昇させ、前記キャピラリを前記第2のパッドの上方まで移動させ、前記キャピラリを下降させて前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドに当接させ、そして、前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドにボンディングする様、前記移動機構と前記クランパを制御することを特徴とする請求項2または3記載のワイヤボンディング装置。

【請求項6】

キャピラリと、ボンディングステージと、前記ボンディングステージに対して前記キャピラリを相対移動させる移動機構と、前記移動機構を制御する制御部とを有し、

前記制御部は、キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより第1のパッドに1回目のボンディングを行い、

第2のパッドが設けられた半導体チップの上面における前記第2のパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記第2のパッドまたは前記第2のパッド上に設けられたバンプにボンディングする様に、前記移動機構を制御する

ことを特徴とするワイヤボンディング装置。

【請求項7】

キャピラリに挿通されたワイヤを、前記キャピラリにより、回路基板に設けられた半導体チップの電極パッドに1回目のボンディングを行い、

ボンディングパッドが設けられた前記回路基板の上面における前記ボンディングパッドに近い部位に前記ワイヤを前記キャピラリにより接触させて押圧変形させることによりボンディング用の接続部を形成し、

前記ワイヤの接続部を前記ボンディングパッドにボンディングする

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【公開番号】特開2013−38257(P2013−38257A)

【公開日】平成25年2月21日(2013.2.21)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−173845(P2011−173845)

【出願日】平成23年8月9日(2011.8.9)

【出願人】(000003078)株式会社東芝 (54,554)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年2月21日(2013.2.21)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年8月9日(2011.8.9)

【出願人】(000003078)株式会社東芝 (54,554)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]