光学活性シアンヒドリンの製造方法及び光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法

【課題】高濃度蓄積可能な光学活性シアンヒドリンの効率的な製造方法及び安全かつ高収率である光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法を提供する。

【解決手段】芳香族アルデヒド及びHCNを基質とし、水と実質的に混和しない有機溶媒の存在下、酵素反応により光学活性シアンヒドリンを製造する方法において、

酵素として遺伝子組換え生物を用いて調製したヒドロキシニトリルリアーゼを使用し、反応溶液中の芳香族アルデヒドのモル濃度が0.4mol/kg以下であり、且つHCNのモル濃度以下となる状態を反応温度−10〜40℃、pH4.0〜7.0で2時間以上維持することにより、光学純度90%e.e.以上の光学活性シアンヒドリンを反応系内に35重量%以上蓄積することを特徴とする光学活性シアンヒドリンの製造方法。

【解決手段】芳香族アルデヒド及びHCNを基質とし、水と実質的に混和しない有機溶媒の存在下、酵素反応により光学活性シアンヒドリンを製造する方法において、

酵素として遺伝子組換え生物を用いて調製したヒドロキシニトリルリアーゼを使用し、反応溶液中の芳香族アルデヒドのモル濃度が0.4mol/kg以下であり、且つHCNのモル濃度以下となる状態を反応温度−10〜40℃、pH4.0〜7.0で2時間以上維持することにより、光学純度90%e.e.以上の光学活性シアンヒドリンを反応系内に35重量%以上蓄積することを特徴とする光学活性シアンヒドリンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、医薬中間体等として有用な光学活性シアンヒドリン及び光学活性α−ヒドロキシカルボン酸を効率的に製造する方法に関する。

【背景技術】

【0002】

光学活性シアンヒドリンは、ピレスロイド系農薬製造や医薬合成の光学活性有機合成中間体として有用である。光学活性シアンヒドリンをHCNとカルボニル化合物から直接合成する手段の一つとして、ヒドロキシニトリルリアーゼと呼ばれる酵素を使う合成方法が種々提唱されている。

通常、当該酵素を使う光学活性シアンヒドリンの合成は、酵素と基質のHCN及びカルボニル化合物を必須要素として含む水系、水―有機溶媒二相系、有機溶媒―微水系又は有機溶媒系で実施されている。反応に用いる有機溶媒としては、水に難溶又は不溶な有機溶媒が使用されている例が多い。特にエーテル系溶媒を使う例が多く知られている。例えば、水−有機溶媒二相系において水と有機溶媒の容量比が5:1〜1:5の間で反応を行うこと(特許文献1)、水−有機溶媒二相系においてエマルジョンが生成するまで攪拌して反応を行うこと(特許文献2)が知られている。

また、カルボニル化合物の存在下、HCNを滴下しながら反応を行うこと(特許文献3)又はHCNの存在下、温度を維持しながらカルボニル化合物を滴下して反応を行うこと(特許文献4)が知られている。しかし、特許文献1〜4に記載の方法では、いずれも生成したシアンヒドリンの反応系内の蓄積濃度は、30%未満に過ぎなかった。また、カルボニル化合物1mmolあたりの酵素量も30〜300単位と多量に必要であり、工業生産に適した効率の良い方法とは言えなかった。

さらには、高化学純度及び高光学純度光学活性シアンヒドリンは、室温付近で固結する場合があり、固結した場合、光学活性シアンヒドリンの取り扱いが困難になるという問題があった。そのため、高化学純度及び高光学純度光学活性シアンヒドリンの高濃度蓄積可能な製造方法が望まれていた。

一方、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸は、上記光学活性シアンヒドリンを加水分解することにより製造される(非特許文献1〜2、特許文献5、特許文献7〜8)。上記文献の方法は、光学活性シアンヒドリンの製造後、固液分離、溶剤抽出又は相分離により光学活性シアンヒドリンと酵素を分離後、加水分解している。上記方法を含む光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法は、残存するHCNの存在下、光学活性シアンヒドリン溶液から酵素を分離する工程が必要なため、危険性が高く、収率も低いという問題があった。そのため、安全でかつ収率が高い光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法が望まれていた。

【特許文献1】特開平5−317065号公報

【特許文献2】特開平11−243983号公報

【特許文献3】特開2002−330791号公報

【特許文献4】特開2004−57005号公報

【特許文献5】特開昭63−219388号公報

【特許文献6】国際公開第98/30711号パンフレット

【特許文献7】特開2001−348356号公報

【特許文献8】特開2002−142792号公報

【非特許文献1】Thomas Ziegler 等,Synthesis, 1990, 575−578(1990)

【非特許文献2】Franz Effenberger 等,Tetrahedron Letters, 32, 2605−2608 (1991)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

本発明の目的は、高濃度蓄積した光学活性シアンヒドリンの効率的な製造方法及び安全かつ高収率である光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0004】

本発明は、以下の通りである。

(1)カルボニル化合物及びHCNを基質とし、水と実質的に混和しない有機溶媒の存在

下、酵素反応により光学活性シアンヒドリンを製造する方法において、反応溶液中のカル

ボニル化合物のモル濃度が0.4mol/kg以下であり、且つHCNのモル濃度以下と

なる状態を維持することを特徴とする光学活性シアンヒドリンの製造方法。(2)最終的

なカルボニル化合物の使用量の1ミリモルあたり1〜20単位のヒドロキシニトリルリア

ーゼを使用する(1)の方法。(3)(1)又は(2)の方法で得られた光学活性シアン

ヒドリンを加水分解することを含む光学活性α-ヒドロキシカルボン酸の製造方法。(4

)次いで、光学活性α-ヒドロキシカルボン酸を含む溶液を活性炭と接触させた後、濃縮

及び/又は冷却晶析することを含む(3)の方法。

【発明の効果】

【0005】

本発明によれば、高濃度蓄積した光学活性シアンヒドリンを効率的に得られる。また、

安全かつ高収率に光学活性α−ヒドロキシカルボン酸が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0006】

以下、本発明について具体的に説明する。

本発明の光学活性シアンヒドリンの製造方法を以下、単に「本シアンヒドリン製造方法」と呼ぶ。

光学活性シアンヒドリンとは、一方の鏡像異性体(例えばR体)が他方の鏡像異性体(例えばS体)より多く含まれているシアンヒドリン又はいずれか一方の鏡像異性体のみからなるシアンヒドリンをいう。なお、シアンヒドリンがいずれか一方の鏡像異性体のみからなる場合は、光学純度が100%である。

【0007】

本シアンヒドリン製造方法の基質であるカルボニル化合物とは、アルデヒド又はケトンをいい、具体的には、次式(I)で示される化合物である。

【0008】

【化1】

【0009】

(式中、R1及びR2は、互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭素数22以下の1価の炭化水素基を示す。)炭化水素基中、−CH2−並びに−CH3のCH2はカルボニル基、スルホニル基、−O−又は−S−で置換されていてもよく、=CH2は=O又は=Sで置換されていて良い。また、−CH2−のC−H、−CH3のC−H、>CH−のC−H、=CH−のC−H並びに=CH2のC−Hは、N又はC−ハロゲンで置換されていても良い。さらには、R1及びR2は、共同して2価の基を示してもよい。

【0010】

上記式(I)において、炭素数22以下の1価の炭化水素基とは、直鎖状又は分岐状の鎖状炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のある単環式炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のある多環式炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のあるスピロ炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のある環集合構造の炭化水素基、あるいは、前記の環式炭化水素基が置換した鎖状炭化水素基のいずれをも含む。また、飽和な炭化水素基並びに不飽和な炭化水素基のいずれをも含むが、不飽和な炭化水素基において、C=C=Cのアレン構造を含む基は除く。

【0011】

なお、以下においては、側鎖のない芳香族基、側鎖のある芳香族基、並びに、フェニルフェニル基又は側鎖のあるフェニルフェニル基等を併せて、アリール基といい、このアリール基で置換された直鎖状又は分岐状のアルキル基をアラルキル基という。他の環式炭化水素基に関しても、特に明記しない場合、環上に側鎖のないものとあるものを併せて指す場合には、単にシクロアルキル基等の名称を用いる。鎖状炭化水素基についても、直鎖状のものと分岐状のものを併せて指す場合には、単にアルキル基等の名称を用いる。

【0012】

上記炭化水素基中、−CH2−がカルボニル基、スルホニル基、−O−又は−S−で置換されると、それぞれケトン、スルホン、エーテル又はチオエーテルの構造が導入され、−CH3の−CH2−がカルボニル基、−O−又は−S−で置換されると、それぞれホルミル基(アルデヒド)、水酸基又はメルカプト基に変わり、あるいは、末端の=CH2が=O又は=Sに置換すると、ケトン、チオケトンの構造が導入されることを意味し、また、−CH2−のC−HがNに変わると、−NH−となり、>CH−のC−HがNに変わると、>N−となり、=CH−のC−HがNに変わると、=N−となり、末端の−CH3のC−HがNに変わると、−NH2が導入され、=CH2のC−HがNに変わると、=NHとなる。また、−CH3、−CH2−、=CH−、≡CH又は>CH−のC−HがC−ハロゲンで置換されると、当該炭素上へハロゲン原子を置換することになる。なお、炭素鎖中における−O−、−S−、Nへの置き換えは、当該炭化水素基に対する、それぞれオキサ置換、チア置換、アザ置換に当たり、例えば、炭化水素環の環の骨格炭素で起こると、炭化水素環のそれぞれ含酸素複素環、含硫黄複素環、含窒素複素環への変換となる。該炭化水素基中、CH2並びにC−Hにおける置換は、それぞれ独立に行われてよく、加えて、前記の置換を行った後、なお当該炭素上にCH2又はC−Hが残存する際には、更に置換がなされてもよい。更には、前記の置換により、−CH2−CH3の−CO−O−H;カルボン酸構造への変換等もなされる。

ハロゲン原子の例としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を指すが、フッ素原子、塩素原子、臭素原子が好ましい。

【0013】

従って、上記炭化水素基としては、鎖状炭化水素基並びに環式炭化水素基等環構造を有する炭化水素基のいずれをも選択でき、例えば、飽和鎖状炭化水素基である直鎖状又は分岐状のアルキル基、不飽和鎖状炭化水素基である直鎖状又は分岐状のアルケニル基、直鎖状又は分岐状のアルキニル基、直鎖状又は分岐状のアルカジエニル基等、飽和な環式炭化水素基であるシクロアルキル基、不飽和な環式炭化水素基であるシクロアルケニル基、シクロアルキニル基、シクロアルカジエニル基等、芳香族炭化水素基であるアリール基、アラルキル基、アリールアルケニル基等が挙げられる。

【0014】

更に詳しくいえば、直鎖状又は分岐状のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、1−メチルプロピル基、ペンチル基、1−メチルブチル基、ヘキシル基、1−メチルペンチル基、ヘプチル基、1−メチルヘキシル基、1−エチルペンチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、2−メチルプロピル基、2−メチルブチル基、3−メチルブチル基、2−メチルペンチル基、3−メチルペンチル基、4−メチルペンチル基、メチルヘキシル基、メチルヘプチル基、メチルオクチル基、メチルノニル基、1,1−ジメチルエチル基、1,1−ジメチルプロピル基、2,2−ジメチルプロピル基、2,6−ジメチルヘプチル基、3,7−ジメチルオクチル基、2−エチルヘキシル基等が挙げられる。シクロアルキルアルキル基としては、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基等、シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、メチルシクロペンチル基、シクロヘキシル基、メチルシクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。ビシクロアルキル基としては、ノルボルニル基、ビシクロ[2.2.2]オクチル基、アダマンチル基等が挙げられる。直鎖状又は分岐状のアルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、クロチル基(2−ブテニル基)、イソプロペニル基(1−メチルビニル基)等が挙げられる。シクロアルケニル基又はシクロアルカジエニル基としては、シクロペンテニル基、シクロペンタジエニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘキサンジエニル基等が挙げられる。直鎖状又は分岐状のアルキニル基としては、例えばエチニル基、プロピニル基、ブチニル基等が挙げられる。アリール基としては、例えばフェニル基、1−ナフチル基、2−ナフチル基、2−フェニルフェニル基、3−フェニルフェニル基、4−フェニルフェニル基、9−アントリル基、メチルフェニル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、エチルフェニル基、メチルエチルフェニル基、ジエチルフェニル基、プロピルフェニル基、ブチルフェニル基等が挙げられる。アラルキル基としては、例えばベンジル基、1−ナフチルメチル基、2−ナフチルメチル基、フェネチル基(2−フェニルエチル基)、1−フェニルエチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基、メチルベンジル基、メチルフェネチル基、ジメチルベンジル基、ジメチルフェネチル基、トリメチルベンジル基、エチルベンジル基、ジエチルベンジル基等が挙げられる。アリールアルケニル基としては、例えばスチリル基、メチルスチリル基、エチルスチリル基、ジメチルスチリル基、3−フェニル−2−プロペニル基等が挙げられる。

【0015】

上記炭化水素基中のCH2がカルボニル基、スルホニル基、O又はSで、又はC−HがN又はC−ハロゲンで置換された基としては、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステル、スルホン、エーテル、チオエーテル、アミン、アルコール、チオール、ハロゲン、複素環(例えば、含酸素複素環、含硫黄複素環、含窒素複素環)等の構造を一つ以上含む基が挙げられる。なお、含酸素複素環、含硫黄複素環、含窒素複素環とは、環式炭化水素基の環骨格の炭素がそれぞれ酸素、硫黄、窒素で置換するものを意味し、これらヘテロ原子置換が二種以上ある複素環であってもよい。上記の置換を有する炭化水素基としては、例えば、ケトン構造のアセチルメチル基、アセチルフェニル基;エステル構造のアセトキシ基、プロピオキシ基;スルホン構造のメタンスルホニルメチル基;エーテル構造のメトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、メトキシプロピル基、ブトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、メトキシフェニル基、ジメトキシフェニル基、フェノキシメチル基;チオエーテル構造のメチルチオメチル基、メチルチオフェニル基;アミン構造のアミノメチル基、2−アミノエチル基、2−アミノプロピル基、3−アミノプロピル基、2,3−ジアミノプロピル基、2−アミノブチル基、3−アミノブチル基、4−アミノブチル基、2,3−ジアミノブチル基、2,4−ジアミノブチル基、3,4−ジアミノブチル基、2,3,4−トリアミノブチル基、メチルアミノメチル基、ジメチルアミノメチル基、メチルアミノエチル基、プロピルアミノメチル基、シクロペンチルアミノメチル基、アミノフェニル基、ジアミノフェニル基、アミノメチルフェニル基;含酸素複素環のテトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、モルホリルエチル基;含酸素複素芳香環のフリル基、フルフリル基、ベンゾフリル基、ベンゾフルフリル基;含硫黄複素芳香環のチエニル基;含窒素複素芳香環のピロリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、テトラジニル基、キノリル基、イソキノリル基、ピリジルメチル基;アルコール構造の2−ヒドロキシエチル基、2−ヒドロキシプロピル基、3−ヒドロキシプロピル基、2,3−ジヒドロキシプロピル基、2−ヒドロキシブチル基、3−ヒドロキシブチル基、4−ヒドロキシブチル基、2,3−ジヒドロキシブチル基、2,4−ジヒドロキシブチル基、3,4−ジヒドロキシブチル基、2,3,4−トリヒドロキシブチル基、ヒドロキシフェニル基、ジヒドロキシフェニル基、ヒドロキシメチルフェニル基、ヒドロキシエチルフェニル基;チオール構造の2−メルカプトエチル基、2−メルカプトプロピル基、3−メルカプトプロピル基、2,3−ジメルカプトプロピル基、2−メルカプトブチル基、3−メルカプトブチル基、4−メルカプトブチル基、メルカプトフェニル基;ハロゲン化炭化水素基である2−クロロエチル基、2−クロロプロピル基、3−クロロプロピル基、2−クロロブチル基、3−クロロブチル基、4−クロロブチル基、フルオロフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、ジフルオロフェニル基、ジクロロフェニル基、ジブロモフェニル基、クロロフルオロフェニル基、トリフルオロフェニル基、トリクロロフェニル基、フルオロメチルフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基;アミン構造とアルコール構造を有する2−アミノ−3−ヒドロキシプロピル基、3−アミノ−2−ヒドロキシプロピル基、2−アミノ−3−ヒドロキシブチル基、3−アミノ−2−ヒドロキシブチル基、2−アミノ−4−ヒドロキシブチル基、4−アミノ−2−ヒドロキシブチル基、3−アミノ−4−ヒドロキシブチル基、4−アミノ−3−ヒドロキシブチル基、2,4−ジアミノ−3−ヒドロキシブチル基、3−アミノ−2,4−ジヒドロキシブチル基、2,3−ジアミノ−4−ヒドロキシブチル基、4−アミノ−2,3−ジヒドロキシブチル基、3,4−ジアミノ−2−ヒドロキシブチル基、2−アミノ−3,4−ジヒドロキシブチル基、アミノヒドロキシフェニル基;ハロゲンと水酸基で置換された炭化水素基であるフルオロヒドロキシフェニル基、クロロヒドロキシフェニル基;カルボン構造のカルボキシフェニル基等が挙げられる。 R1及びR2で表される非対称の2価の基としては、特に制限はなく、例えば、ノルボルナン−2−イリデン、2−ノルボルネン−5−イリデンが挙げられる。

【0016】

上記式(I)で示されるカルボニル化合物としては、例えば、ベンズアルデヒド、m−フェノキシベンズアルデヒド、p−メチルベンズアルデヒド、o−クロロベンズアルデヒド、m−クロロベンズアルデヒド、p−クロロベンズアルデヒド、m−ニトロベンズアルデヒド、3,4−メチレンジオキシベンズアルデヒド、2,3−メチレンジオキシベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、フルフラール、2−ピリジンカルボキシアルデヒド、3−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ピリジンカルボキシアルデヒド等の芳香族アルデヒド;アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、バレルアルデヒド、シクロヘキサンアルデヒド、4−ヒドロキシ−3,3−ジメチルブチルアルデヒド等の脂肪族アルデヒド;エチルメチルケトン、ブチルメチルケトン、メチルプロピルケトン、イソプロピルメチルケトン、メチルペンチルケトン、メチル(2−メチルプロピル)ケトン、メチル(3−メチルブチル)ケトン等の飽和脂肪族ケトン;メチル(2−プロペニル)ケトン、(3−ブテニル)メチルケトン等の不飽和脂肪族ケトン;(3−クロロプロピル)メチルケトン等のアルキル(ハロアルキル)ケトン;2−(アルコキシカルボニルアミノ)−3−シクロヘキシルプロピオンアルデヒド等の2−(保護アミノ)アルデヒド;3−メチルチオプロピオンアルデヒド等のアルキルチオ脂肪族アルデヒドが挙げられる。ベンズアルデヒド、o−クロロベンズアルデヒド、m−クロロベンズアルデヒド、p−クロロベンズアルデヒド、2−ピリジンカルボキシアルデヒド、3−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ヒドロキシ−3,3−ジメチルブチルアルデヒドが好ましく使用されるが、特に好ましく使用されるのはベンズアルデヒドである。

【0017】

本シアンヒドリン製造方法に使用する酵素は、HCNの存在下、カルボニル化合物から

光学活性シアンヒドリンを合成する活性を有する酵素を意味する。そのような酵素として

は、ヒドロキシニトリルリアーゼが挙げられる。R体のシアンヒドリンを合成するヒドロ

キシニトリルリアーゼ((R)−ヒドロキシニトリルリアーゼ)としては、アーモンド(Prunus amygdalus)等のバラ科植物由来の(R)−ヒドロキシニトリルリアーゼ、アマ科植物由来の(R)−ヒドロキシニトリルリアーゼを例示できる。S体のシアンヒドリンを合成するヒドロキシニトリルリアーゼ((S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ)としては、モロコシ(Sorghum bicolor)等のイネ科植物由来の(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ、キャッサバ(Manihot esculenta)、パラゴムノキ(Hevea brasiliensis)等のトウダイグサ科植物由来の(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ、キシメニア(Ximenia americana)等のボロボロノキ科植物由来の(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼを例示できる。キャッサバ(Manihot esculenta)由来ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子の塩基配列は公知であり、文献等に公開されている(Jane Hughes et al, Arch.Biochem.Biophys.331(1994)496−502及びGenBank accession number Z29091)。該遺伝子の塩基配列を配列番号2に表す。また、該遺伝子がコードするアミノ酸配列は配列番号1に表す。

【0018】

前記ヒドロキシニトリルリアーゼは、生物組織からの抽出によって調製することができる。また、ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子をクローニングし、当該遺伝子を組み込んで作製した遺伝子組換え生物によっても生産し、調整することができる。さらには、ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子を改変し、酵素機能を改変したヒドロキシニトリルリアーゼも、光学活性シアンヒドリンの合成活性を有するものであれば調整することができる。

ヒドロキシニトリルリアーゼの抽出は常法によって行うことができる。抽出した調整物は、反応に悪影響を与えなければ本製造方法の酵素として使用することができる。例えば、調製が容易であることから、ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子を組み込んで作成した遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli)を用いて調整するヒドロキシニトリルリアーゼが好ましい。

ヒドロキシニトリルリアーゼの形態は、粉末状酵素、緩衝液等に溶解させた酵素水溶液、適当な担体に固定化してなる固定化酵素等のいずれのものでも使用することができる。調製が容易であることから、緩衝液等に溶解させた酵素水溶液とすることが好ましい。酵素水溶液は、夾雑物を含む懸濁液でも良く、例えば、遺伝子組換え大腸菌を破砕して得られる懸濁液が挙げられる。

【0019】

本シアンヒドリンの製造方法は、生産性を高めるために、酵素反応を水と実質的に混和しない有機溶媒の存在下で行う。ここで、「水と実質的に混和しない有機溶媒」とは、有機溶媒を25℃で水と重量比1:1に混合した場合に二層に分離する有機溶媒を意味する。有機溶媒は、水と実質的に混和せず、基質及び生成物を充分に溶解し、酵素反応に悪影響を与えないものであれば特に制限されない。このような有機溶媒は、基質のアルデヒド又はケトンの物性、生成物である光学活性シアンヒドリンの物性に応じて適宜選択する。

【0020】

水と実質的に混和しない有機溶媒としては、具体的には、ハロゲン化されていても良い炭化水素系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素)、例えば、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、クロロホルム等;ハロゲン化されていても良いアルコール系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族アルコール、アラルキルアルコール)、例えば、n−ブタノール、イソブタノール、t−ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、n−アミルアルコール等;ハロゲン化されていてもよいエーテル系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族エーテル、芳香族エーテル)、例えば、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、t−ブチルメチルエーテル、ジメトキシエタン等;ハロゲン化されていてもよいエステル系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族エステル、芳香族エステル)、例えば、ギ酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル等が挙げられる。これらを単独で用いてもまた2種以上を混合して用いても良い。特に、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、t−ブチルメチルエーテルを用いるのが好ましい。

有機溶媒は、水又は水性緩衝液で飽和していることが好ましい。水性緩衝液のpHは、酵素活性の最適pHとすることが好ましい。pHは、pH4.0〜7.0で緩衝能を発揮する緩衝液、例えば、リン酸、クエン酸、グルタル酸、リンゴ酸、マロン酸、o−フタル酸、コハク酸、酢酸等の塩によって構成される緩衝液等とすることが好ましい。

有機溶媒は、HCNを予め含んでいてもよく、そのHCN濃度は、特に制限されない。HCNを20質量%以下とすることが好ましく、10質量%以下とすることが特に好ましい。有機溶媒中のHCNの濃度は、有機溶媒で希釈するか又はHCNを有機溶媒に加えることにより所望の濃度に調整することが好ましい。

【0021】

酵素反応溶液は、有機溶媒が共存していれば、特に制限されない。酵素反応が進行する溶液、例えば、有機溶媒、有機溶媒及び微水又は水及び有機溶媒の二相溶液等いずれでも良い。水及び有機溶媒の二相溶液とすることが好ましい。

【0022】

ヒドロキシニトリルリアーゼの使用量は、目的反応が進行する量、例えば、最終的なカルボニル化合物の使用量の1mmolあたり、1〜1000単位使用するが、ヒドロキシニトリルリアーゼの使用量が少なく経済的であること、また、有機溶剤及び/又は水を留去した後の光学活性シアンヒドリンを含む混合物を鉱酸による加水分解工程に供する場合に生じる着色が少ないことから、最終的なカルボニル化合物の使用量の1mmolあたり1〜20単位を使用することが好ましく、1〜10単位を使用することが特に好ましい。

ここで、「最終的なカルボニル化合物の使用量」とは反応開始から反応終了までに使用するカルボニル化合物の全量のことを意味する。1単位(U; unit)とは、DL−マンデロニトリルを基質として1分間にベンズアルデヒド1μmolを生成する活性と定義する。その活性は特表平11−508775 号公報に記載の方法により測定することができる。

【0023】

反応温度は、−10〜40℃とすることが好ましい。この範囲内であると反応系を冷却するためのエネルギー消費量が削減される。また、カルボニル化合物への非酵素的反応でのHCN付加による光学純度の低下が防止できる。温度は、0〜30℃とすることがより好ましく、4〜20℃とすることが特に好ましい。

【0024】

酵素反応溶液は、水と混和しない有機溶媒及びヒドロキシニトリルリアーゼを含む溶液に対して、HCN及び/又はカルボニル化合物を添加して調製する。酵素反応溶液中のカルボニル化合物の濃度は、0.4mol/kg以下に維持する。0.4mol/kgを超えると酵素反応溶液中にカルボニル化合物が高濃度に存在し、ヒドロキシニトリルリアーゼの活性が著しく低下するため、酵素反応溶液中に高い光学純度、例えば90%e.e.以上で30重量%以上の光学活性シアンヒドリンを蓄積することが困難となる。また、酵素反応溶液中に滞留するカルボニル化合物の影響による、ヒドロキシニトリルリアーゼの活性低下を防止する点から、酵素反応溶液中のカルボニル化合物のモル濃度がHCNのモル濃度以下である状態を維持することが好ましく、0.2mol/kg以下とすることが特に好ましい。下限は、1μmol/kg以上に維持することが好ましく、1mmol/kg以上とすることが特に好ましい。

【0025】

酵素反応溶液中のHCN濃度は特に制限されないが、20重量%以下とすることが好ましい。酵素反応溶液中のHCN濃度は、10重量%以下に維持することがより好ましく、4.5重量%以下とすることが特に好ましい。下限は、酵素反応溶液中のカルボニル化合物のモル濃度を以上であれば良い。酵素反応溶液中のHCN濃度は、0.01重量%以上に維持することが好ましい。

例えば、水と混和しない有機溶剤及びヒドロキシニトリルリアーゼを含む溶液中に対して、好ましくはHCN濃度が10質量%を超えないように溶液中にHCNを添加する。その後、カルボニル化合物を0.4mol/kg以下かつHCNの濃度を下回る濃度に維持しながら添加する。酵素反応溶液中にHCN及びカルボニル化合物を添加すると、酵素反応によりHCN及びカルボニル化合物は光学活性シアンヒドリンに変換し、消費される。消費されるHCN及びカルボニル化合物を補うため、HCN及び/又はカルボニル化合物を逐次添加する。添加方法は、複数回に分けて添加する方法又は連続的に滴下する方法等が挙げられる。カルボニル化合物が0.4mol/kg以下かつHCNのモル濃度を下回る状態を維持する。

上述の方法により、光学活性シアンヒドリンは高い光学純度、例えば90%e.e.以上で、反応系内に30質量%以上蓄積することができる。この蓄積濃度以上であると、該光学活性シアンヒドリンに対するヒドロキシニトリルリアーゼ及び有機溶剤の使用量が相対的に抑えられ、経済的に有利となる。

【0026】

反応系内のカルボニル化合物のモル濃度を0.4mol/kg以下に維持するために、HPLC分析によって反応系内のカルボニル化合物のモル濃度を測定してカルボニル化合物を添加しても良く、または、反応条件におけるカルボニル化合物の消費速度を予め測定し、その消費速度以下の速度で連続的にカルボニル化合物を添加しても良い。あるいは、予めHCNが好ましくは10質量%を超えないように反応系内に添加した後、カルボニル化合物及びHCNをそのモル比が1:1又はHCNが小過剰となるよう同時に添加しても良い。あるいは、反応系内のHCN濃度を滴定し、HCN濃度が10質量%を超えないようにHCNを添加しても良い。

【0027】

また、HCNの使用量は、最終的なカルボニル化合物の使用量に対して、1〜4倍モル使用するが、反応後に大量のHCNが酵素反応溶液中に残留せず、安全であることから、HCNの使用量は、1〜1.5倍モルとすることが好ましい。

【0028】

反応時間は、酵素反応溶液中の光学活性シアンヒドリンの濃度が30重量%以上に達するまでの時間以上であれば良い。酵素反応溶液中へのHCN及び/又はカルボニル化合物を含む溶液を添加し始めてから添加終了となるまでの時間は、反応熱による急激な温度上昇を防ぐために2時間以上とすることが好ましい。

【0029】

本シアンヒドリン製造は、HCN及び/又はカルボニル化合物の添加の最中及び/又は添加の終了後、撹拌等により酵素が反応系内に分散するようにする。酵素反応溶液の混合を止め酵素反応を終了する。光学活性シアンヒドリンを含む有機相とヒドロキシニトリルリアーゼを常法により分離するか又はヒドロキシニトリルリアーゼを分離せずに、有機溶剤及び/又は水を留去して光学活性シアンヒドリンを回収する。ヒドロキシニトリルリアーゼを分離することなく、有機溶剤及び/又は水を留去して光学活性シアンヒドリンを回収することが好ましい。この方法で回収すると有機相と酵素との分離工程が省略でき、効率的に光学活性シアンヒドリンを回収できる。また、光学活性シアンヒドリンの固結を防ぐことができる。

【0030】

ここで、反応溶液から有機溶剤及び/又は水を留去する工程は、光学活性シアンヒドリンが高温で不安定であるため、常圧高温下で実施するよりも、減圧下に比較的低い温度で実施することが好ましい。また、留去工程で、シアンヒドリンの公知の安定化剤を添加しても良い。安定化剤としては濃縮残渣を酸性に維持できるものであれば良い。濃縮残渣とは、有機溶剤、水、酵素及び光学活性シアンヒドリンからなる反応溶液から、有機溶剤及び/又は水を留去した光学活性シアンヒドリン及び酵素の残骸を主成分としたものである。

安定化剤は、p−トルエンスルホン酸、酢酸等の有機酸、硫酸等の無機酸等が挙げられる。光学活性シアンヒドリンに対して安定化剤を1/200〜1/10モル添加することが好ましい。

上述の留去工程により、光学活性シアンヒドリンを含む溶液中の光学活性シアンヒドリンの含有率が50質量%以上とすることが好ましい。含有率が80重量%以上とすることがより好ましく、90重量%以上とすることが特に好ましい。

留去工程の減圧度及び温度は、有機溶媒の種類に応じて適宜選択する。通常、t−ブチルメチルエーテルやジイソプロピルエーテル等の沸点が約30〜100℃付近の溶媒を用いる場合には、蒸留温度を0〜100℃とすることが好ましい。蒸留温度は、20〜70℃とすることがより好ましく、20〜60℃とすることが特に好ましい。減圧度は、1〜600Torrとすることが好ましく、5〜400Torrとすることが特に好ましい。また、留出した溶媒は、溶媒を捕集するのに十分な温度、例えば、10℃以下に冷却した冷却管を使い捕集する。この方法で行うと効率が良い。

【0031】

次に、第二の発明について説明する。本カルボン酸製造方法は、有機溶剤及び/又は水を留去した光学活性シアンヒドリンを加水分解することにより行う。加水分解の方法は、例えば、鉱酸を使用する加水分解等が挙げられる。ここで使用する鉱酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、ホウ酸、リン酸又は過塩素酸等が挙げられる。塩酸を使用することが好ましい。鉱酸の使用量は、光学活性シアンヒドリンに対して0.5〜20当量とすることが好ましい。使用量は、0.9〜10当量とすることがより好ましく、1〜5当量とすることが特に好ましい。

【0032】

加水分解は、反応溶媒を必要に応じて使用しても良い。反応溶媒を使用する場合は、水が好ましい。ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等の極性溶媒、トルエン、ヘキサン、ヘプタン等の炭化水素系溶媒又はジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、t−ブチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒等が共存しても良い。これらの溶媒は混合して用いても良い。

【0033】

光学活性シアンヒドリンの濃度は、1〜70質量%とすることが好ましい。この範囲内であると反応速度が速い。濃度は、5〜60質量%とすることがより好ましく、10〜50質量%とすることが特に好ましい。

【0034】

光学活性シアンヒドリン溶液、鉱酸又は溶媒の添加方法は特に制限されない。光学活性シアンヒドリン溶液を鉱酸中に添加した後、次いで該反応液に溶媒を添加する方法が反応効率が高い点で好ましい。加水分解の反応温度は−5℃〜溶媒の沸点温度とすることが好ましく、10〜90℃とすることがより好ましい。この範囲内であると反応速度が速く、不純物を低減できる。また、光学活性シアンヒドリン溶液を鉱酸中に添加する時の温度と、次いで該反応液に溶媒を添加する時の温度が異なっていても良い。例えば、酵素反応によりシアンヒドリン類を製造し、溶媒を留去した濃縮残渣を含む光学活性シアンヒドリン溶液を、鉱酸中に添加する時の温度は−5℃〜溶媒の沸点温度とすることが好ましく、10〜40℃とすることが特に好ましい。次いで、該反応液に溶媒を添加する時の反応温度は10℃〜溶媒の沸点温度とすることが好ましく、30〜90℃とすることが特に好ましい。

【0035】

加水分解により、加水分解の対象である光学活性シアンヒドリン及び中間体であるα−ヒドロキシアミドが高速液体クロマトグラフィーの測定において分析ピークの割合で光学活性α−ヒドロキシカルボン酸に対して10%以下の状態になった後、反応溶液から光学活性α−ヒドロキシカルボン酸を単離する。この時の反応溶液は、結晶が析出し、不均一な状態、いわゆるスラリーとなっている場合もある。

次いで、有機溶媒によって光学活性α−ヒドロキシカルボン酸を抽出し、必要に応じて水洗する。その後、溶媒を蒸発・乾固するか、あるいは反応溶液を必要に応じて濃縮及び/又は冷却して光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の結晶を析出させる。析出した結晶を濾別回収する。加水分解終了後は、反応溶液内にHCNが実質的に残存しないため、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶の回収は安全に実施できる。

【0036】

本カルボン酸製造方法は、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶が着色している場合

に、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を溶剤で再溶解した後、活性炭と接触処理して脱色する。また、加水分解溶液を活性炭と接触処理した後、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を単離することで、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶の着色を防ぐこともできる。接触処理の方法としては、特に制限されない。例えば、回分式で実施する場合は、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸溶液に活性炭を加えて攪拌することにより接触処理する。連続式で実施する場合は、活性炭を充填したカラム内に光学活性α−ヒドロキシカルボン酸溶液を通して接触処理する。

着色の度合いは、比色管によりAPHA標準色と比較することで数値化(ハーゼン色数)

する。接触処理に使用する活性炭の量、処理温度及び処理時間は着色の度合いによって適宜選択する。

【0037】

接触処理を回分式で実施する場合は、接触処理後、活性炭を濾別する。濾別後、濾液を蒸発・乾固又は濃縮し、冷却晶析することにより光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を回収する。連続式で実施する場合は、活性炭を濾別する必要がないので、接触処理後の光学活性α−ヒドロキシカルボン酸溶液を上述のように回収する。

【0038】

本カルボン酸製造方法によれば、得られた光学活性シアンヒドリンから煩雑で危険な酵素分離工程を経ずに、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を回収できる。

【実施例】

【0039】

以下、実施例及び比較例により本発明をさらに詳しく説明する。

なお、マンデロニトリル、マンデルアミド、マンデル酸の化学純度及び光学純度は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用い、下記の分析条件で決定した。

<化学純度>

試料調製方法: 試料20mgをキャリヤー25mLに溶解

装置: カラムオーブン 日本分光社製 865−CO

UV 日本分光社製 870−UV

ポンプ 日本分光社製 880−PU

インテグレーター 島津製作所社製 C−R3A

カラム: ODS−2 GLサイエンス社製

キャリヤー: アセトニトリル:水=3/7(リン酸にてpH3.0に調整)

カラム温度: 40℃

流速: 1.0mL/min

波長: 220nm

<光学純度>

試料調製方法: 試料20mgをキャリヤー25mLに溶解

装置: カラムオーブン 日本分光社製 865−CO

UV 日本分光社製 870−UV

ポンプ 日本分光社製 880−PU

インテグレーター 島津製作所社製 C−R3A

カラム: CHIRALCEL OJ−H ダイセル化学工業社製

キャリヤー:n−ヘキサン:2−プロパノール:トリフルオロ酢酸 = 90:10:0.1

カラム温度: 35℃

流速: 1.0mL/min

波長: 220nm

検出限界値: 99.9%ee

【0040】

[調整例1]

[ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現形質転換(導入)体の調製]

(1)PCRによるヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の作製

Jane Hughes et al, Arch.Biochem.Biophys.331(1994)496−502及びGenBank accession number Z29091記載の塩基配列を元に、配列番号2によって表されるキャッサバ(Manih

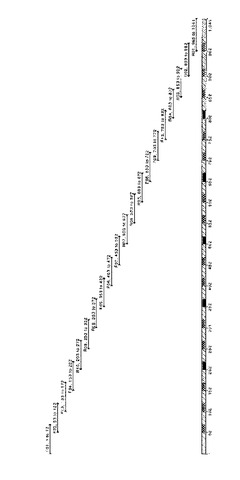

ot esculenta)由来のヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子をPCR法により合成した。具体的には、20種のオリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10(配列番号3〜22)を設計及び合成した。オリゴヌクレオチドに相補的に設定された20種のオリゴヌクレオチドは、それぞれ約20塩基ずつ重なるように設計した。図1に20種のオリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10(配列番号3〜22)の位置関係を模式的に表した。凍結乾燥されたオリゴヌクレオチドを蒸留水で再懸濁し、100 pmol/μlとした。20種のオリゴヌクレオチド溶液のそれぞれから1μlずつ集めてミックスオリゴを作製した。この混合液をPCR−mix(Pwo 10×緩衝液、dNTP mix、Pwo DNAポリメラ−ゼ)(Boehringer Mannheim社製)に加えた。表1にPCR反応液の組成を示した。

【0041】

【表1】

【0042】

PCRは、94℃で30秒、52℃で30秒、72℃で30秒のセットを55サイクル行い、オリゴヌクレオチドを伸長させて、遺伝子をPCR合成した。この操作を1st PCRとした。

次に、上述の方法で作製した合成遺伝子のPCR増幅を行った。この操作を2nd PCRとした。上記のA、B、Cの反応産物1.3μlに、5μlのPwo 10×緩衝液、5μlのdNTP mix、0.5μlのPwo DNAポリメラ−ゼ、36.2μlの蒸留水及び1μlの外側プライマ−を添加した。外側プライマ−として、F01(配列番号3)及びR01(配列番号13)のプライマ−を用いた。2nd PCRは、94度で30秒、50℃で30秒、72℃で60秒のセットを23サイクル行い、遺伝子を増幅した。1.5%アガロ−スゲル電気泳動に該増幅産物を供し、約1kbの増幅産物を確認した。

【0043】

(2)ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子のベクターへの連結

工程(1)で得られた2nd PCRの増幅産物のバンド(約1kb)をQIAquick Gel Extraction Kit(QIAGEN社製)で精製した。精製したDNA(5μl)を制限酵素BamHI(1μl)(オリゴヌクレオチドF01中に消化認識部位が含まれる)及びKpnI(1μl)(オリゴヌクレオチドR01中に消化認識部位が含まれる)で37℃、1時間消化し、フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿[Molecular Cloning, A Laboratory Manual 2nd ed.(Cold Spring Harbor Press (1989))]により精製した。精製したDNA(5μl)、BamHI及びKpnIで予め消化しておいたベクタ−pUC19(タカラバイオ社製)(1μl)、蒸留水(4μl)及びsolution I(DNA Ligation Kit ver.2(タカラバイオ社製))(10μl)を混合してライゲ−ション混合物を作った。該混合物を12時間、16℃でインキュベ−トすることで増幅産物とベクタ−を結合した。

【0044】

(3)大腸菌 JM109株のコンピテントセルの作製

大腸菌 JM109株をLB培地(1% バクトトリプトン、0.5%バクトイ−ストエキス、0.5% NaCl) 1mlに接種し37℃、5時間好気的に前培養した。該前培養液 0.4mlを SOB培地 40ml(2%バクトトリプトン、0.5%バクトイ−ストエキス、10mM NaCl、2.5mM KCl、1mM MgSO4、1mM MgCl2)に加え、18℃で20時間培養した。該培養物を遠心分離により集菌(3,700×g、10分間、4℃)した後、冷TF溶液(20mM PIPES−KOH(pH 6.0)、200mM KCl、10mM CaCl2、40mM MnCl2)を13ml加え、0℃で10分間放置した。その後、再度遠心分離(3,700×g、10分間、4℃)し、上澄を除いた。沈殿した大腸菌を冷TF溶液 3.2mlに懸濁し、0.22mlのジメチルスルフォキシドを加え0℃で10分間放置した。

【0045】

(4)ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子のクロ−ニング

作製したコンピテントセル 200μl を工程(2)で作製した該ライゲーション産物10μlに加え、0℃で30分放置した。該コンピテントセルに42℃で30秒間ヒ−トショックを与え、0℃で2分間冷却した。その後、該コンピテントセルにSOC 培地(20mM グルコ−ス、2%バクトトリプトン、0.5%バクトイ−ストエキス、10mM NaCl 、2.5mM KCl 、1mM MgSO4 、1mM MgCl2)1mlを添加し、37℃にて1時間振盪培養した。該培養液を 200μl ずつLBAmp寒天培地(アンピシリン 100mg/L 、1.5%寒天を含有するLB培地)にまき、37℃で培養した。寒天培地上に生育した形質転換体コロニ−複数個を 1.5mlのLBAmp培地(アンピシリン 100mg/Lを含有するLB培地)にて37℃で一晩培養した。該培養液を各々集菌後、Flexi Prep(アマシャムバイオサイエンス社製)を用いて組換えベクターを回収した。得られた組換えベクターの塩基配列をCEQ DTCS Quick Start Kit及び蛍光シ−ケンサCEQ 2000XL DNA Analysis system(いずれもBECKMAN COULTER、米国)を用いて解析した。プライマ−は、オリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10を用いた。 配列番号2で表されるキャッサバ(Manihot esculenta)由来ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の塩基配列と同一の配列を有する組換えベクターのひとつをpUMEと命名した。

【0046】

(5)発現ベクター組み込み用ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の作製

キャッサバ(Manihot esculenta) 由来ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現プラスミドを、以下の方法で作製した。まず、ヒドロキシニトリルリア−ゼをコ−ドするDNA断片が、発現ベクタ−に容易に導入可能な制限酵素認識部位を両端に有する形となるよう、PCR法により作製した。PCR用の反応混合物は、5μlのPwo 10×バッファ−、5μlのdNTP mix、0.5μlのPwo DNAポリメラ−ゼ、36.2μlの蒸留水、1μlのセンスプライマー(配列番号23、29ヌクレオチドからなり、その配列中にNcoI認識部位及びヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子のATG開始コドン以降を有する)及びアンチセンスプライマ−(配列番号24、33ヌクレオチドからなり、その配列中にSse8387I認識部位及びヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の終止コドンを含む)、並びに鋳型としてプラスミドpUMEを1μl添加したものを用いた。PCRは、95℃で2分の変性を行った後、94℃で30秒、50℃で30秒、72℃で2分を30サイクルいった。

【0047】

センスプライマ−:

CCACCATGGTAACTGCACATTTTGTTCTG(配列番号23;下線部は制限酵素NcoI認識部位

を示す)

アンチセンスプライマ−:

GGCCTGCAGGTTAACTTAATAGGAGCTAAAAGC(配列番号24;下線部は制限酵素Sse838

7I認識部位を示す)

【0048】

PCRにより得られた増幅PCR産物は、Sse8387Iで消化後、NcoIによって部分消化した。アガロ−スゲル電気泳動で分離し、ヒドロキシニトリルリア−ゼ全長を含むバンド(約0.8kb)のゲルを切り出した。該ゲル中の増幅産物をQIAquick Gel Extraction Kitで精製した。

【0049】

(6) 発現ベクターの調製

次いで、ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現用ベクタ−を以下のように調製した。発現用ベクタ−としては、pKK233−2(Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)、オランダ;http://www.cbs.knaw.nl/)を用いた。pKK233−2(5μl)をHindIII(1μl)で消化後、フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿により精製した。DNABlunting Kit(タカラバイオ(株))を用いて末端を平滑処理を行った。該処理液を再度フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿により精製した。精製した発現ベクタ−(5μl)をShrimp Alkaline Phosphatase(タカラバイオ社製)を用いて脱リン酸化処理を行った。該処理液を再度エタノ−ル沈殿により精製した。精製したベクタ−DNA(5μl)、アニ−リング済みSse8387Iリン酸化リンカ−pSse8387I(タカラバイオ社製)(5μl)及びsolution I(DNA Ligation Kit ver.2(タカラバイオ社製))(10μl)を混合してライゲ−ション混合物を作った。該混合物を12時間、16℃でインキュベ−トすることでリンカ−とベクタ−を結合した。工程(4)と同様の操作により、大腸菌JM109株の形質転換を行った。生育したコロニ−より組換えベクターを回収した。回収した組換えベクターに対してSse8387I消化反応を行い、直鎖状に消化されることが確認されたものをpKK233−2(+Sse)とした。pKK233−2(+Sse)を制限酵素NcoIとSse8387Iで消化後、フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿により精製した。

【0050】

(7)ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現プラスミド、及び該プラスミドを含むヒドロキシニトリルリア−ゼ発現形質転換(導入)体の作製

工程(5)の方法で得られたヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子DNA断片(5μl)と工程(6)の方法で作成した発現ベクタ−pKK233−2(+Sse) (5μl)を混合した。該混合液にsolution I(DNA Ligation Kit ver.2(タカラバイオ(株)))(10μl)を添加してライゲ−ション混合物を作った。この混合物を12時間、16℃でインキュベ−トすることでリンカ−とベクタ−を結合した。工程(4)と同様の操作により、大腸菌JM109株の形質転換を行い、生育コロニ−より組換えベクターを回収した。ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子DNA断片が正しく発現ベクタ−に連結された組換えベクターを確認し、ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現組換えベクターpOXN103と命名した。同時に、ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現形質転換(導入)体、JM109/pOXN103を得た。

【0051】

[調整例2]

[(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液の調製]

培地(2% 日本製薬社製ポリペプトンN、0.5% オリエンタル酵母社製酵母エキス、0.15% リン酸水素2カリウム、0.1g/L アンピシリンナトリウム、1mM IPTG)を100ml入れた三角フラスコを20本準備した。調整例1で得られた形質転換(導入)体JM109/pOXN103を接種し、37℃で一晩培養した。培養液の酵素活性は、特表平11−508775 号公報に記載の方法により測定し、4.77unit/mLであった。この培養液2Lを遠心分離(3,700×g、10分間、4℃)して菌体を回収し、20mMクエン酸及び70mMリン酸水素2ナトリウムを含むpH6.0の緩衝液を加えて80mLの菌体懸濁液を得た。この菌体懸濁液をフレンチプレス(大岳製作所社製 フレンチ・プレス 5502 5615L、1000kg/cm2)で2回処理して菌体を破砕した。その後、遠心分離(10,000×g、10分間、4℃)により上清を回収し、130unit/mLの酵素活性を持つ(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液60mLを得た。

【0052】

[実施例1]

(1)(S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液25.4mL(3302単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合し、HCN3.5g(0.1295mol)を添加した。次いで、この混合物を16〜18℃で充分攪拌しながら、ベンズアルデヒド4g(0.0377mol)を添加した。添加して10分後、HPLCによって反応系内のベンズアルデヒド濃度を測定したところ、0.063mol/kg(10分あたり3.18gのベンズアルデヒドを消費)であった。さらに、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌しながら、10分あたりHCN0.8g(0.0296mol)及びベンズアルデヒド3g(0.0283mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを3時間20分間かけて連続的に滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表2に示した。

【0053】

【表2】

【0054】

反応終了後、HPLCにより反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は39.5重量%、その光学純度は98.5%e.e.のS体過剰であった。

【0055】

[実施例2]

(1)(S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液44.6mL(5798単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合し、HCN5.0g(0.185mol)を添加した。次いで、この混合物を6〜8℃で充分攪拌しながら、HCN1.45g(0.0537mol) 及びベンズアルデヒド5.55g(0.0523mol)を添加した。添加して10分後、HPLCによって反応系内のベンズアルデヒド濃度を測定したところ、0.060mol/kg(10分あたり4.65gのベンズアルデヒドが消費)であった。さらに、反応系内を6〜8℃に維持して充分攪拌しながら、10分あたりHCN1.5g(0.0556mol) 及びベンズアルデヒド4.5g(0.0424mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを3時間20分間かけて連続的に滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を6〜8℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表3に示した。

【0056】

【表3】

【0057】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は45.0重量%、その光学純度は98.0%e.e. のS体過剰であった。

【0058】

(2)(S)−マンデロニトリルの濃縮

実施例2の(1)で得られた反応溶液261gに、98%硫酸を0.4g添加した後、エバポレーターで濃縮を行った。90重量%のマンデロニトリルを含む溶液130.5g(ベンズアルデヒドからの収率98%)が得られた。濃縮後のマンデロニトリル溶液は、水及び有機溶剤に不溶な沈澱を含んでいた。

【0059】

[実施例3]

(1) (S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液25.4mL(3302単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合し、HCN24.3g(0.9mol)を添加した。次いで、この混合物を16〜18℃で充分攪拌しながら、ベンズアルデヒド64g(0.603mol)を3時間30分間かけて滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表4に示した。

【0060】

【表4】

【0061】

反応終了後、HPLCにより反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は37.5重量%、その光学純度は97.7%e.e.のS体過剰であった。

【0062】

[実施例4]

(1)(R)−2−クロロマンデロニトリルの合成

アーモンド(Prunus amygdalus)由来の(R)−ヒドロキシニトリルリアー

ゼ(シグマ社製MO646(登録商標))24.3mg(13200単位) を50mMクエン酸緩衝液(pH5.0)25mLに溶解させた。次いで、これにt−ブチルメチルエーテル140mLを混合し、HCN3g(0.111mol)を添加した。この混合物を26〜28℃で充分攪拌しながら、HCN1.3g(0.048mol) 及び2−クロロベンズアルデヒド5.3g(0.0377mol)を添加した。添加して10分後、HPLCによって反応系内の2−クロロベンズアルデヒド濃度を測定したところ、0.057mol/kg(10分あたり4.2gの2−クロロベンズアルデヒドが消費された)であった。さらに、反応系内を26〜28℃に維持して充分攪拌しながら、10分あたりHCN1g(0.037mol) 及び2−クロロベンズアルデヒド4g(0.0284mol)の比率でHCN及び2−クロロベンズアルデヒドを3時間20分間かけて連続的に滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を26〜28℃に維持して充分攪拌した。反応系内の2−クロロベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表5に示した。

【0063】

【表5】

【0064】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、2−クロロマンデロニトリルの

濃度は41.4重量%、その光学純度は91.5%e.e. のR体過剰であった。

【0065】

(2)(R)−2−クロロマンデロニトリルの加水分解

実施例4の(1)で得られた反応溶液238gに、98%硫酸を0.4g添加した後、エバポレーターで濃縮を行った。90重量%の2−クロロマンデロニトリルを含む溶液109.5g(2−クロロベンズアルデヒドからの収率87%)が得られた。濃縮後の2−クロロマンデロニトリル溶液は水及び有機溶剤に不溶な沈澱を含んでいた。次いで、30〜35℃で17時間攪拌しながら35%塩酸97gに濃縮後の2−クロロマンデロニトリル溶液109.5gを滴下した。この反応溶液はスラリーであった。17時間攪拌後の反応溶液をHPLCで分析したところ、2−クロロマンデロニトリルは検出されず、2−クロロマンデルアミドと2−クロロマンデル酸が混在していた。17時間攪拌後の反応溶液の全量に、水を213g添加し、75℃で2時間攪拌して加水分解した。この反応溶液は均一であった。75℃で2時間攪拌した後の反応溶液をHPLCで分析したところ、2−クロロマンデロニトリル、及び2−クロロマンデルアミドは検出されなかった。2−クロロマンデル酸の濃度は26.8%(2−クロロマンデロニトリルからの収率93%)、光学純度は91.5%e.e.のR体過剰であった。この反応溶液はわずかに褐色に着色しており、ハーゼン色数は250〜300番であった。

【0066】

(3)加水分解反応溶液の活性炭による脱色

実施例4の(2)で得られた419.5gの加水分解反応溶液に、活性炭8g(クラレ製P−60W5; 含水率50%)を加え、60℃で2時間攪拌した。その後、活性炭を濾別し、その着色度を比色管で測定した。ハーゼン色数は150〜200番であった。

【0067】

[実施例5]

(S)−マンデロニトリルの加水分解

30〜35℃で17時間攪拌しながら、実施例2の(1)で得られたマンデロニトリル溶液130.5gを35%塩酸146gに滴下した。この反応溶液はスラリーであった。17時間攪拌後の反応溶液をHPLCで分析したところ、マンデロニトリルは検出されず、マンデルアミドとマンデル酸が混在していた。17時間攪拌後の反応溶液の全量に、水を319g添加し、75℃で2時間攪拌し加水分解した。この反応溶液は均一であった。75℃で2時間攪拌した後の反応溶液をHPLCで分析したところ、マンデロニトリル、及びマンデルアミドは検出されず、マンデル酸の濃度は21.3%(マンデロニトリルからの収率94.5%)、光学純度は98.0%e.e.のS体過剰であった。この反応溶液はわずかに褐色に着色しており、その着色度を比色管で測定した。ハーゼン色数は200〜250番であった。

【0068】

[実施例6] 加水分解反応溶液の活性炭による脱色

加水分解反応溶液を実施例5で得られたマンデル酸を含む加水分解反応溶液595g、活性炭を12gに変えた以外は実施例4の(3)と同様に行った。ハーゼン色数は80〜100番であった。

【0069】

[実施例7] 加水分解反応溶液から(S)−マンデル酸結晶の回収

実施例6で得られた脱色後の加水分解反応溶液のうち590gを、60℃から5℃/時間の冷却速度で15℃まで冷却し、結晶を析出させた。この結晶を濾別し、10℃の水で洗浄した後、乾燥した。白色のマンデル酸結晶114.5gが得られ、その化学純度は97.0%(R体を含む)、光学純度は99.5% e.e.のS体過剰であった。

【0070】

[比較例1]

(S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液25.4mL(3302単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合したものに、ベンズアルデヒド64g(0.603mol)を添加した。次いで、この混合物を16〜18℃で充分攪拌しながら、HCN24.3g (0.9mol)を3時間30分間かけて滴下した。滴下終了後、

1時間、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定) 及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表6

に示した。

【0071】

【表6】

【0072】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は27.7重量%、その光学純度は77.5%e.e.のS体過剰であった。

【0073】

[比較例2]

(S)−マンデロニトリルの合成

10分あたりHCN2g(0.074mol) 及びベンズアルデヒド6g(0.0565mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを1時間45分間かけて連続的に滴下した以外は実施例1と同様に行った。HCN及びベンズアルデヒドの滴下終了後、2時間45分間充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定) 及びHCN濃度(

滴定により測定)をモニタリングした結果を表7に示した。

【0074】

【表7】

【0075】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は29.6重量%、その光学純度は83.1%e.e.のS体過剰であった。

【0076】

[比較例3]

(R)−2−クロロマンデロニトリルの合成

10分あたりHCN2g(0.074mol) 及び2−クロロベンズアルデヒド8g(0.0569mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを1時間45分間かけて連続的に滴下した以外は実施例4の(1)と同様に行った。HCN及び2−クロロベンズアルデヒドの滴下終了後、2時間45分間充分攪拌した。反応系内の2−クロロベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定) 及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表8に示した。

【0077】

【表8】

【0078】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、2−クロロマンデロニトリルの濃度は27.9重量%、その光学純度は81.4%e.e. のR体過剰であった。

【図面の簡単な説明】

【0079】

【図1】PCRによる野生型ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の作製に用いた20種のオリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10(配列番号3〜22)の位置関係を模式的に表した図である。

【配列表フリーテキスト】

【0080】

配列番号3〜24:Synthetic DNA

【技術分野】

【0001】

本発明は、医薬中間体等として有用な光学活性シアンヒドリン及び光学活性α−ヒドロキシカルボン酸を効率的に製造する方法に関する。

【背景技術】

【0002】

光学活性シアンヒドリンは、ピレスロイド系農薬製造や医薬合成の光学活性有機合成中間体として有用である。光学活性シアンヒドリンをHCNとカルボニル化合物から直接合成する手段の一つとして、ヒドロキシニトリルリアーゼと呼ばれる酵素を使う合成方法が種々提唱されている。

通常、当該酵素を使う光学活性シアンヒドリンの合成は、酵素と基質のHCN及びカルボニル化合物を必須要素として含む水系、水―有機溶媒二相系、有機溶媒―微水系又は有機溶媒系で実施されている。反応に用いる有機溶媒としては、水に難溶又は不溶な有機溶媒が使用されている例が多い。特にエーテル系溶媒を使う例が多く知られている。例えば、水−有機溶媒二相系において水と有機溶媒の容量比が5:1〜1:5の間で反応を行うこと(特許文献1)、水−有機溶媒二相系においてエマルジョンが生成するまで攪拌して反応を行うこと(特許文献2)が知られている。

また、カルボニル化合物の存在下、HCNを滴下しながら反応を行うこと(特許文献3)又はHCNの存在下、温度を維持しながらカルボニル化合物を滴下して反応を行うこと(特許文献4)が知られている。しかし、特許文献1〜4に記載の方法では、いずれも生成したシアンヒドリンの反応系内の蓄積濃度は、30%未満に過ぎなかった。また、カルボニル化合物1mmolあたりの酵素量も30〜300単位と多量に必要であり、工業生産に適した効率の良い方法とは言えなかった。

さらには、高化学純度及び高光学純度光学活性シアンヒドリンは、室温付近で固結する場合があり、固結した場合、光学活性シアンヒドリンの取り扱いが困難になるという問題があった。そのため、高化学純度及び高光学純度光学活性シアンヒドリンの高濃度蓄積可能な製造方法が望まれていた。

一方、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸は、上記光学活性シアンヒドリンを加水分解することにより製造される(非特許文献1〜2、特許文献5、特許文献7〜8)。上記文献の方法は、光学活性シアンヒドリンの製造後、固液分離、溶剤抽出又は相分離により光学活性シアンヒドリンと酵素を分離後、加水分解している。上記方法を含む光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法は、残存するHCNの存在下、光学活性シアンヒドリン溶液から酵素を分離する工程が必要なため、危険性が高く、収率も低いという問題があった。そのため、安全でかつ収率が高い光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法が望まれていた。

【特許文献1】特開平5−317065号公報

【特許文献2】特開平11−243983号公報

【特許文献3】特開2002−330791号公報

【特許文献4】特開2004−57005号公報

【特許文献5】特開昭63−219388号公報

【特許文献6】国際公開第98/30711号パンフレット

【特許文献7】特開2001−348356号公報

【特許文献8】特開2002−142792号公報

【非特許文献1】Thomas Ziegler 等,Synthesis, 1990, 575−578(1990)

【非特許文献2】Franz Effenberger 等,Tetrahedron Letters, 32, 2605−2608 (1991)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

本発明の目的は、高濃度蓄積した光学活性シアンヒドリンの効率的な製造方法及び安全かつ高収率である光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0004】

本発明は、以下の通りである。

(1)カルボニル化合物及びHCNを基質とし、水と実質的に混和しない有機溶媒の存在

下、酵素反応により光学活性シアンヒドリンを製造する方法において、反応溶液中のカル

ボニル化合物のモル濃度が0.4mol/kg以下であり、且つHCNのモル濃度以下と

なる状態を維持することを特徴とする光学活性シアンヒドリンの製造方法。(2)最終的

なカルボニル化合物の使用量の1ミリモルあたり1〜20単位のヒドロキシニトリルリア

ーゼを使用する(1)の方法。(3)(1)又は(2)の方法で得られた光学活性シアン

ヒドリンを加水分解することを含む光学活性α-ヒドロキシカルボン酸の製造方法。(4

)次いで、光学活性α-ヒドロキシカルボン酸を含む溶液を活性炭と接触させた後、濃縮

及び/又は冷却晶析することを含む(3)の方法。

【発明の効果】

【0005】

本発明によれば、高濃度蓄積した光学活性シアンヒドリンを効率的に得られる。また、

安全かつ高収率に光学活性α−ヒドロキシカルボン酸が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0006】

以下、本発明について具体的に説明する。

本発明の光学活性シアンヒドリンの製造方法を以下、単に「本シアンヒドリン製造方法」と呼ぶ。

光学活性シアンヒドリンとは、一方の鏡像異性体(例えばR体)が他方の鏡像異性体(例えばS体)より多く含まれているシアンヒドリン又はいずれか一方の鏡像異性体のみからなるシアンヒドリンをいう。なお、シアンヒドリンがいずれか一方の鏡像異性体のみからなる場合は、光学純度が100%である。

【0007】

本シアンヒドリン製造方法の基質であるカルボニル化合物とは、アルデヒド又はケトンをいい、具体的には、次式(I)で示される化合物である。

【0008】

【化1】

【0009】

(式中、R1及びR2は、互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭素数22以下の1価の炭化水素基を示す。)炭化水素基中、−CH2−並びに−CH3のCH2はカルボニル基、スルホニル基、−O−又は−S−で置換されていてもよく、=CH2は=O又は=Sで置換されていて良い。また、−CH2−のC−H、−CH3のC−H、>CH−のC−H、=CH−のC−H並びに=CH2のC−Hは、N又はC−ハロゲンで置換されていても良い。さらには、R1及びR2は、共同して2価の基を示してもよい。

【0010】

上記式(I)において、炭素数22以下の1価の炭化水素基とは、直鎖状又は分岐状の鎖状炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のある単環式炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のある多環式炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のあるスピロ炭化水素基、側鎖のない又は側鎖のある環集合構造の炭化水素基、あるいは、前記の環式炭化水素基が置換した鎖状炭化水素基のいずれをも含む。また、飽和な炭化水素基並びに不飽和な炭化水素基のいずれをも含むが、不飽和な炭化水素基において、C=C=Cのアレン構造を含む基は除く。

【0011】

なお、以下においては、側鎖のない芳香族基、側鎖のある芳香族基、並びに、フェニルフェニル基又は側鎖のあるフェニルフェニル基等を併せて、アリール基といい、このアリール基で置換された直鎖状又は分岐状のアルキル基をアラルキル基という。他の環式炭化水素基に関しても、特に明記しない場合、環上に側鎖のないものとあるものを併せて指す場合には、単にシクロアルキル基等の名称を用いる。鎖状炭化水素基についても、直鎖状のものと分岐状のものを併せて指す場合には、単にアルキル基等の名称を用いる。

【0012】

上記炭化水素基中、−CH2−がカルボニル基、スルホニル基、−O−又は−S−で置換されると、それぞれケトン、スルホン、エーテル又はチオエーテルの構造が導入され、−CH3の−CH2−がカルボニル基、−O−又は−S−で置換されると、それぞれホルミル基(アルデヒド)、水酸基又はメルカプト基に変わり、あるいは、末端の=CH2が=O又は=Sに置換すると、ケトン、チオケトンの構造が導入されることを意味し、また、−CH2−のC−HがNに変わると、−NH−となり、>CH−のC−HがNに変わると、>N−となり、=CH−のC−HがNに変わると、=N−となり、末端の−CH3のC−HがNに変わると、−NH2が導入され、=CH2のC−HがNに変わると、=NHとなる。また、−CH3、−CH2−、=CH−、≡CH又は>CH−のC−HがC−ハロゲンで置換されると、当該炭素上へハロゲン原子を置換することになる。なお、炭素鎖中における−O−、−S−、Nへの置き換えは、当該炭化水素基に対する、それぞれオキサ置換、チア置換、アザ置換に当たり、例えば、炭化水素環の環の骨格炭素で起こると、炭化水素環のそれぞれ含酸素複素環、含硫黄複素環、含窒素複素環への変換となる。該炭化水素基中、CH2並びにC−Hにおける置換は、それぞれ独立に行われてよく、加えて、前記の置換を行った後、なお当該炭素上にCH2又はC−Hが残存する際には、更に置換がなされてもよい。更には、前記の置換により、−CH2−CH3の−CO−O−H;カルボン酸構造への変換等もなされる。

ハロゲン原子の例としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を指すが、フッ素原子、塩素原子、臭素原子が好ましい。

【0013】

従って、上記炭化水素基としては、鎖状炭化水素基並びに環式炭化水素基等環構造を有する炭化水素基のいずれをも選択でき、例えば、飽和鎖状炭化水素基である直鎖状又は分岐状のアルキル基、不飽和鎖状炭化水素基である直鎖状又は分岐状のアルケニル基、直鎖状又は分岐状のアルキニル基、直鎖状又は分岐状のアルカジエニル基等、飽和な環式炭化水素基であるシクロアルキル基、不飽和な環式炭化水素基であるシクロアルケニル基、シクロアルキニル基、シクロアルカジエニル基等、芳香族炭化水素基であるアリール基、アラルキル基、アリールアルケニル基等が挙げられる。

【0014】

更に詳しくいえば、直鎖状又は分岐状のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、1−メチルプロピル基、ペンチル基、1−メチルブチル基、ヘキシル基、1−メチルペンチル基、ヘプチル基、1−メチルヘキシル基、1−エチルペンチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、2−メチルプロピル基、2−メチルブチル基、3−メチルブチル基、2−メチルペンチル基、3−メチルペンチル基、4−メチルペンチル基、メチルヘキシル基、メチルヘプチル基、メチルオクチル基、メチルノニル基、1,1−ジメチルエチル基、1,1−ジメチルプロピル基、2,2−ジメチルプロピル基、2,6−ジメチルヘプチル基、3,7−ジメチルオクチル基、2−エチルヘキシル基等が挙げられる。シクロアルキルアルキル基としては、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基等、シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、メチルシクロペンチル基、シクロヘキシル基、メチルシクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。ビシクロアルキル基としては、ノルボルニル基、ビシクロ[2.2.2]オクチル基、アダマンチル基等が挙げられる。直鎖状又は分岐状のアルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、クロチル基(2−ブテニル基)、イソプロペニル基(1−メチルビニル基)等が挙げられる。シクロアルケニル基又はシクロアルカジエニル基としては、シクロペンテニル基、シクロペンタジエニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘキサンジエニル基等が挙げられる。直鎖状又は分岐状のアルキニル基としては、例えばエチニル基、プロピニル基、ブチニル基等が挙げられる。アリール基としては、例えばフェニル基、1−ナフチル基、2−ナフチル基、2−フェニルフェニル基、3−フェニルフェニル基、4−フェニルフェニル基、9−アントリル基、メチルフェニル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、エチルフェニル基、メチルエチルフェニル基、ジエチルフェニル基、プロピルフェニル基、ブチルフェニル基等が挙げられる。アラルキル基としては、例えばベンジル基、1−ナフチルメチル基、2−ナフチルメチル基、フェネチル基(2−フェニルエチル基)、1−フェニルエチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基、メチルベンジル基、メチルフェネチル基、ジメチルベンジル基、ジメチルフェネチル基、トリメチルベンジル基、エチルベンジル基、ジエチルベンジル基等が挙げられる。アリールアルケニル基としては、例えばスチリル基、メチルスチリル基、エチルスチリル基、ジメチルスチリル基、3−フェニル−2−プロペニル基等が挙げられる。

【0015】

上記炭化水素基中のCH2がカルボニル基、スルホニル基、O又はSで、又はC−HがN又はC−ハロゲンで置換された基としては、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステル、スルホン、エーテル、チオエーテル、アミン、アルコール、チオール、ハロゲン、複素環(例えば、含酸素複素環、含硫黄複素環、含窒素複素環)等の構造を一つ以上含む基が挙げられる。なお、含酸素複素環、含硫黄複素環、含窒素複素環とは、環式炭化水素基の環骨格の炭素がそれぞれ酸素、硫黄、窒素で置換するものを意味し、これらヘテロ原子置換が二種以上ある複素環であってもよい。上記の置換を有する炭化水素基としては、例えば、ケトン構造のアセチルメチル基、アセチルフェニル基;エステル構造のアセトキシ基、プロピオキシ基;スルホン構造のメタンスルホニルメチル基;エーテル構造のメトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、メトキシプロピル基、ブトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、メトキシフェニル基、ジメトキシフェニル基、フェノキシメチル基;チオエーテル構造のメチルチオメチル基、メチルチオフェニル基;アミン構造のアミノメチル基、2−アミノエチル基、2−アミノプロピル基、3−アミノプロピル基、2,3−ジアミノプロピル基、2−アミノブチル基、3−アミノブチル基、4−アミノブチル基、2,3−ジアミノブチル基、2,4−ジアミノブチル基、3,4−ジアミノブチル基、2,3,4−トリアミノブチル基、メチルアミノメチル基、ジメチルアミノメチル基、メチルアミノエチル基、プロピルアミノメチル基、シクロペンチルアミノメチル基、アミノフェニル基、ジアミノフェニル基、アミノメチルフェニル基;含酸素複素環のテトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、モルホリルエチル基;含酸素複素芳香環のフリル基、フルフリル基、ベンゾフリル基、ベンゾフルフリル基;含硫黄複素芳香環のチエニル基;含窒素複素芳香環のピロリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、テトラジニル基、キノリル基、イソキノリル基、ピリジルメチル基;アルコール構造の2−ヒドロキシエチル基、2−ヒドロキシプロピル基、3−ヒドロキシプロピル基、2,3−ジヒドロキシプロピル基、2−ヒドロキシブチル基、3−ヒドロキシブチル基、4−ヒドロキシブチル基、2,3−ジヒドロキシブチル基、2,4−ジヒドロキシブチル基、3,4−ジヒドロキシブチル基、2,3,4−トリヒドロキシブチル基、ヒドロキシフェニル基、ジヒドロキシフェニル基、ヒドロキシメチルフェニル基、ヒドロキシエチルフェニル基;チオール構造の2−メルカプトエチル基、2−メルカプトプロピル基、3−メルカプトプロピル基、2,3−ジメルカプトプロピル基、2−メルカプトブチル基、3−メルカプトブチル基、4−メルカプトブチル基、メルカプトフェニル基;ハロゲン化炭化水素基である2−クロロエチル基、2−クロロプロピル基、3−クロロプロピル基、2−クロロブチル基、3−クロロブチル基、4−クロロブチル基、フルオロフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、ジフルオロフェニル基、ジクロロフェニル基、ジブロモフェニル基、クロロフルオロフェニル基、トリフルオロフェニル基、トリクロロフェニル基、フルオロメチルフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基;アミン構造とアルコール構造を有する2−アミノ−3−ヒドロキシプロピル基、3−アミノ−2−ヒドロキシプロピル基、2−アミノ−3−ヒドロキシブチル基、3−アミノ−2−ヒドロキシブチル基、2−アミノ−4−ヒドロキシブチル基、4−アミノ−2−ヒドロキシブチル基、3−アミノ−4−ヒドロキシブチル基、4−アミノ−3−ヒドロキシブチル基、2,4−ジアミノ−3−ヒドロキシブチル基、3−アミノ−2,4−ジヒドロキシブチル基、2,3−ジアミノ−4−ヒドロキシブチル基、4−アミノ−2,3−ジヒドロキシブチル基、3,4−ジアミノ−2−ヒドロキシブチル基、2−アミノ−3,4−ジヒドロキシブチル基、アミノヒドロキシフェニル基;ハロゲンと水酸基で置換された炭化水素基であるフルオロヒドロキシフェニル基、クロロヒドロキシフェニル基;カルボン構造のカルボキシフェニル基等が挙げられる。 R1及びR2で表される非対称の2価の基としては、特に制限はなく、例えば、ノルボルナン−2−イリデン、2−ノルボルネン−5−イリデンが挙げられる。

【0016】

上記式(I)で示されるカルボニル化合物としては、例えば、ベンズアルデヒド、m−フェノキシベンズアルデヒド、p−メチルベンズアルデヒド、o−クロロベンズアルデヒド、m−クロロベンズアルデヒド、p−クロロベンズアルデヒド、m−ニトロベンズアルデヒド、3,4−メチレンジオキシベンズアルデヒド、2,3−メチレンジオキシベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、フルフラール、2−ピリジンカルボキシアルデヒド、3−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ピリジンカルボキシアルデヒド等の芳香族アルデヒド;アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、バレルアルデヒド、シクロヘキサンアルデヒド、4−ヒドロキシ−3,3−ジメチルブチルアルデヒド等の脂肪族アルデヒド;エチルメチルケトン、ブチルメチルケトン、メチルプロピルケトン、イソプロピルメチルケトン、メチルペンチルケトン、メチル(2−メチルプロピル)ケトン、メチル(3−メチルブチル)ケトン等の飽和脂肪族ケトン;メチル(2−プロペニル)ケトン、(3−ブテニル)メチルケトン等の不飽和脂肪族ケトン;(3−クロロプロピル)メチルケトン等のアルキル(ハロアルキル)ケトン;2−(アルコキシカルボニルアミノ)−3−シクロヘキシルプロピオンアルデヒド等の2−(保護アミノ)アルデヒド;3−メチルチオプロピオンアルデヒド等のアルキルチオ脂肪族アルデヒドが挙げられる。ベンズアルデヒド、o−クロロベンズアルデヒド、m−クロロベンズアルデヒド、p−クロロベンズアルデヒド、2−ピリジンカルボキシアルデヒド、3−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ヒドロキシ−3,3−ジメチルブチルアルデヒドが好ましく使用されるが、特に好ましく使用されるのはベンズアルデヒドである。

【0017】

本シアンヒドリン製造方法に使用する酵素は、HCNの存在下、カルボニル化合物から

光学活性シアンヒドリンを合成する活性を有する酵素を意味する。そのような酵素として

は、ヒドロキシニトリルリアーゼが挙げられる。R体のシアンヒドリンを合成するヒドロ

キシニトリルリアーゼ((R)−ヒドロキシニトリルリアーゼ)としては、アーモンド(Prunus amygdalus)等のバラ科植物由来の(R)−ヒドロキシニトリルリアーゼ、アマ科植物由来の(R)−ヒドロキシニトリルリアーゼを例示できる。S体のシアンヒドリンを合成するヒドロキシニトリルリアーゼ((S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ)としては、モロコシ(Sorghum bicolor)等のイネ科植物由来の(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ、キャッサバ(Manihot esculenta)、パラゴムノキ(Hevea brasiliensis)等のトウダイグサ科植物由来の(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ、キシメニア(Ximenia americana)等のボロボロノキ科植物由来の(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼを例示できる。キャッサバ(Manihot esculenta)由来ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子の塩基配列は公知であり、文献等に公開されている(Jane Hughes et al, Arch.Biochem.Biophys.331(1994)496−502及びGenBank accession number Z29091)。該遺伝子の塩基配列を配列番号2に表す。また、該遺伝子がコードするアミノ酸配列は配列番号1に表す。

【0018】

前記ヒドロキシニトリルリアーゼは、生物組織からの抽出によって調製することができる。また、ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子をクローニングし、当該遺伝子を組み込んで作製した遺伝子組換え生物によっても生産し、調整することができる。さらには、ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子を改変し、酵素機能を改変したヒドロキシニトリルリアーゼも、光学活性シアンヒドリンの合成活性を有するものであれば調整することができる。

ヒドロキシニトリルリアーゼの抽出は常法によって行うことができる。抽出した調整物は、反応に悪影響を与えなければ本製造方法の酵素として使用することができる。例えば、調製が容易であることから、ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子を組み込んで作成した遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli)を用いて調整するヒドロキシニトリルリアーゼが好ましい。

ヒドロキシニトリルリアーゼの形態は、粉末状酵素、緩衝液等に溶解させた酵素水溶液、適当な担体に固定化してなる固定化酵素等のいずれのものでも使用することができる。調製が容易であることから、緩衝液等に溶解させた酵素水溶液とすることが好ましい。酵素水溶液は、夾雑物を含む懸濁液でも良く、例えば、遺伝子組換え大腸菌を破砕して得られる懸濁液が挙げられる。

【0019】

本シアンヒドリンの製造方法は、生産性を高めるために、酵素反応を水と実質的に混和しない有機溶媒の存在下で行う。ここで、「水と実質的に混和しない有機溶媒」とは、有機溶媒を25℃で水と重量比1:1に混合した場合に二層に分離する有機溶媒を意味する。有機溶媒は、水と実質的に混和せず、基質及び生成物を充分に溶解し、酵素反応に悪影響を与えないものであれば特に制限されない。このような有機溶媒は、基質のアルデヒド又はケトンの物性、生成物である光学活性シアンヒドリンの物性に応じて適宜選択する。

【0020】

水と実質的に混和しない有機溶媒としては、具体的には、ハロゲン化されていても良い炭化水素系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素)、例えば、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、クロロホルム等;ハロゲン化されていても良いアルコール系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族アルコール、アラルキルアルコール)、例えば、n−ブタノール、イソブタノール、t−ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、n−アミルアルコール等;ハロゲン化されていてもよいエーテル系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族エーテル、芳香族エーテル)、例えば、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、t−ブチルメチルエーテル、ジメトキシエタン等;ハロゲン化されていてもよいエステル系溶媒(例えば、直鎖状、分岐状又は環状の飽和又は不飽和脂肪族エステル、芳香族エステル)、例えば、ギ酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル等が挙げられる。これらを単独で用いてもまた2種以上を混合して用いても良い。特に、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、t−ブチルメチルエーテルを用いるのが好ましい。

有機溶媒は、水又は水性緩衝液で飽和していることが好ましい。水性緩衝液のpHは、酵素活性の最適pHとすることが好ましい。pHは、pH4.0〜7.0で緩衝能を発揮する緩衝液、例えば、リン酸、クエン酸、グルタル酸、リンゴ酸、マロン酸、o−フタル酸、コハク酸、酢酸等の塩によって構成される緩衝液等とすることが好ましい。

有機溶媒は、HCNを予め含んでいてもよく、そのHCN濃度は、特に制限されない。HCNを20質量%以下とすることが好ましく、10質量%以下とすることが特に好ましい。有機溶媒中のHCNの濃度は、有機溶媒で希釈するか又はHCNを有機溶媒に加えることにより所望の濃度に調整することが好ましい。

【0021】

酵素反応溶液は、有機溶媒が共存していれば、特に制限されない。酵素反応が進行する溶液、例えば、有機溶媒、有機溶媒及び微水又は水及び有機溶媒の二相溶液等いずれでも良い。水及び有機溶媒の二相溶液とすることが好ましい。

【0022】

ヒドロキシニトリルリアーゼの使用量は、目的反応が進行する量、例えば、最終的なカルボニル化合物の使用量の1mmolあたり、1〜1000単位使用するが、ヒドロキシニトリルリアーゼの使用量が少なく経済的であること、また、有機溶剤及び/又は水を留去した後の光学活性シアンヒドリンを含む混合物を鉱酸による加水分解工程に供する場合に生じる着色が少ないことから、最終的なカルボニル化合物の使用量の1mmolあたり1〜20単位を使用することが好ましく、1〜10単位を使用することが特に好ましい。

ここで、「最終的なカルボニル化合物の使用量」とは反応開始から反応終了までに使用するカルボニル化合物の全量のことを意味する。1単位(U; unit)とは、DL−マンデロニトリルを基質として1分間にベンズアルデヒド1μmolを生成する活性と定義する。その活性は特表平11−508775 号公報に記載の方法により測定することができる。

【0023】

反応温度は、−10〜40℃とすることが好ましい。この範囲内であると反応系を冷却するためのエネルギー消費量が削減される。また、カルボニル化合物への非酵素的反応でのHCN付加による光学純度の低下が防止できる。温度は、0〜30℃とすることがより好ましく、4〜20℃とすることが特に好ましい。

【0024】

酵素反応溶液は、水と混和しない有機溶媒及びヒドロキシニトリルリアーゼを含む溶液に対して、HCN及び/又はカルボニル化合物を添加して調製する。酵素反応溶液中のカルボニル化合物の濃度は、0.4mol/kg以下に維持する。0.4mol/kgを超えると酵素反応溶液中にカルボニル化合物が高濃度に存在し、ヒドロキシニトリルリアーゼの活性が著しく低下するため、酵素反応溶液中に高い光学純度、例えば90%e.e.以上で30重量%以上の光学活性シアンヒドリンを蓄積することが困難となる。また、酵素反応溶液中に滞留するカルボニル化合物の影響による、ヒドロキシニトリルリアーゼの活性低下を防止する点から、酵素反応溶液中のカルボニル化合物のモル濃度がHCNのモル濃度以下である状態を維持することが好ましく、0.2mol/kg以下とすることが特に好ましい。下限は、1μmol/kg以上に維持することが好ましく、1mmol/kg以上とすることが特に好ましい。

【0025】

酵素反応溶液中のHCN濃度は特に制限されないが、20重量%以下とすることが好ましい。酵素反応溶液中のHCN濃度は、10重量%以下に維持することがより好ましく、4.5重量%以下とすることが特に好ましい。下限は、酵素反応溶液中のカルボニル化合物のモル濃度を以上であれば良い。酵素反応溶液中のHCN濃度は、0.01重量%以上に維持することが好ましい。

例えば、水と混和しない有機溶剤及びヒドロキシニトリルリアーゼを含む溶液中に対して、好ましくはHCN濃度が10質量%を超えないように溶液中にHCNを添加する。その後、カルボニル化合物を0.4mol/kg以下かつHCNの濃度を下回る濃度に維持しながら添加する。酵素反応溶液中にHCN及びカルボニル化合物を添加すると、酵素反応によりHCN及びカルボニル化合物は光学活性シアンヒドリンに変換し、消費される。消費されるHCN及びカルボニル化合物を補うため、HCN及び/又はカルボニル化合物を逐次添加する。添加方法は、複数回に分けて添加する方法又は連続的に滴下する方法等が挙げられる。カルボニル化合物が0.4mol/kg以下かつHCNのモル濃度を下回る状態を維持する。

上述の方法により、光学活性シアンヒドリンは高い光学純度、例えば90%e.e.以上で、反応系内に30質量%以上蓄積することができる。この蓄積濃度以上であると、該光学活性シアンヒドリンに対するヒドロキシニトリルリアーゼ及び有機溶剤の使用量が相対的に抑えられ、経済的に有利となる。

【0026】

反応系内のカルボニル化合物のモル濃度を0.4mol/kg以下に維持するために、HPLC分析によって反応系内のカルボニル化合物のモル濃度を測定してカルボニル化合物を添加しても良く、または、反応条件におけるカルボニル化合物の消費速度を予め測定し、その消費速度以下の速度で連続的にカルボニル化合物を添加しても良い。あるいは、予めHCNが好ましくは10質量%を超えないように反応系内に添加した後、カルボニル化合物及びHCNをそのモル比が1:1又はHCNが小過剰となるよう同時に添加しても良い。あるいは、反応系内のHCN濃度を滴定し、HCN濃度が10質量%を超えないようにHCNを添加しても良い。

【0027】

また、HCNの使用量は、最終的なカルボニル化合物の使用量に対して、1〜4倍モル使用するが、反応後に大量のHCNが酵素反応溶液中に残留せず、安全であることから、HCNの使用量は、1〜1.5倍モルとすることが好ましい。

【0028】

反応時間は、酵素反応溶液中の光学活性シアンヒドリンの濃度が30重量%以上に達するまでの時間以上であれば良い。酵素反応溶液中へのHCN及び/又はカルボニル化合物を含む溶液を添加し始めてから添加終了となるまでの時間は、反応熱による急激な温度上昇を防ぐために2時間以上とすることが好ましい。

【0029】

本シアンヒドリン製造は、HCN及び/又はカルボニル化合物の添加の最中及び/又は添加の終了後、撹拌等により酵素が反応系内に分散するようにする。酵素反応溶液の混合を止め酵素反応を終了する。光学活性シアンヒドリンを含む有機相とヒドロキシニトリルリアーゼを常法により分離するか又はヒドロキシニトリルリアーゼを分離せずに、有機溶剤及び/又は水を留去して光学活性シアンヒドリンを回収する。ヒドロキシニトリルリアーゼを分離することなく、有機溶剤及び/又は水を留去して光学活性シアンヒドリンを回収することが好ましい。この方法で回収すると有機相と酵素との分離工程が省略でき、効率的に光学活性シアンヒドリンを回収できる。また、光学活性シアンヒドリンの固結を防ぐことができる。

【0030】

ここで、反応溶液から有機溶剤及び/又は水を留去する工程は、光学活性シアンヒドリンが高温で不安定であるため、常圧高温下で実施するよりも、減圧下に比較的低い温度で実施することが好ましい。また、留去工程で、シアンヒドリンの公知の安定化剤を添加しても良い。安定化剤としては濃縮残渣を酸性に維持できるものであれば良い。濃縮残渣とは、有機溶剤、水、酵素及び光学活性シアンヒドリンからなる反応溶液から、有機溶剤及び/又は水を留去した光学活性シアンヒドリン及び酵素の残骸を主成分としたものである。

安定化剤は、p−トルエンスルホン酸、酢酸等の有機酸、硫酸等の無機酸等が挙げられる。光学活性シアンヒドリンに対して安定化剤を1/200〜1/10モル添加することが好ましい。

上述の留去工程により、光学活性シアンヒドリンを含む溶液中の光学活性シアンヒドリンの含有率が50質量%以上とすることが好ましい。含有率が80重量%以上とすることがより好ましく、90重量%以上とすることが特に好ましい。

留去工程の減圧度及び温度は、有機溶媒の種類に応じて適宜選択する。通常、t−ブチルメチルエーテルやジイソプロピルエーテル等の沸点が約30〜100℃付近の溶媒を用いる場合には、蒸留温度を0〜100℃とすることが好ましい。蒸留温度は、20〜70℃とすることがより好ましく、20〜60℃とすることが特に好ましい。減圧度は、1〜600Torrとすることが好ましく、5〜400Torrとすることが特に好ましい。また、留出した溶媒は、溶媒を捕集するのに十分な温度、例えば、10℃以下に冷却した冷却管を使い捕集する。この方法で行うと効率が良い。

【0031】

次に、第二の発明について説明する。本カルボン酸製造方法は、有機溶剤及び/又は水を留去した光学活性シアンヒドリンを加水分解することにより行う。加水分解の方法は、例えば、鉱酸を使用する加水分解等が挙げられる。ここで使用する鉱酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、ホウ酸、リン酸又は過塩素酸等が挙げられる。塩酸を使用することが好ましい。鉱酸の使用量は、光学活性シアンヒドリンに対して0.5〜20当量とすることが好ましい。使用量は、0.9〜10当量とすることがより好ましく、1〜5当量とすることが特に好ましい。

【0032】

加水分解は、反応溶媒を必要に応じて使用しても良い。反応溶媒を使用する場合は、水が好ましい。ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等の極性溶媒、トルエン、ヘキサン、ヘプタン等の炭化水素系溶媒又はジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、t−ブチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒等が共存しても良い。これらの溶媒は混合して用いても良い。

【0033】

光学活性シアンヒドリンの濃度は、1〜70質量%とすることが好ましい。この範囲内であると反応速度が速い。濃度は、5〜60質量%とすることがより好ましく、10〜50質量%とすることが特に好ましい。

【0034】

光学活性シアンヒドリン溶液、鉱酸又は溶媒の添加方法は特に制限されない。光学活性シアンヒドリン溶液を鉱酸中に添加した後、次いで該反応液に溶媒を添加する方法が反応効率が高い点で好ましい。加水分解の反応温度は−5℃〜溶媒の沸点温度とすることが好ましく、10〜90℃とすることがより好ましい。この範囲内であると反応速度が速く、不純物を低減できる。また、光学活性シアンヒドリン溶液を鉱酸中に添加する時の温度と、次いで該反応液に溶媒を添加する時の温度が異なっていても良い。例えば、酵素反応によりシアンヒドリン類を製造し、溶媒を留去した濃縮残渣を含む光学活性シアンヒドリン溶液を、鉱酸中に添加する時の温度は−5℃〜溶媒の沸点温度とすることが好ましく、10〜40℃とすることが特に好ましい。次いで、該反応液に溶媒を添加する時の反応温度は10℃〜溶媒の沸点温度とすることが好ましく、30〜90℃とすることが特に好ましい。

【0035】

加水分解により、加水分解の対象である光学活性シアンヒドリン及び中間体であるα−ヒドロキシアミドが高速液体クロマトグラフィーの測定において分析ピークの割合で光学活性α−ヒドロキシカルボン酸に対して10%以下の状態になった後、反応溶液から光学活性α−ヒドロキシカルボン酸を単離する。この時の反応溶液は、結晶が析出し、不均一な状態、いわゆるスラリーとなっている場合もある。

次いで、有機溶媒によって光学活性α−ヒドロキシカルボン酸を抽出し、必要に応じて水洗する。その後、溶媒を蒸発・乾固するか、あるいは反応溶液を必要に応じて濃縮及び/又は冷却して光学活性α−ヒドロキシカルボン酸の結晶を析出させる。析出した結晶を濾別回収する。加水分解終了後は、反応溶液内にHCNが実質的に残存しないため、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶の回収は安全に実施できる。

【0036】

本カルボン酸製造方法は、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶が着色している場合

に、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を溶剤で再溶解した後、活性炭と接触処理して脱色する。また、加水分解溶液を活性炭と接触処理した後、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を単離することで、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶の着色を防ぐこともできる。接触処理の方法としては、特に制限されない。例えば、回分式で実施する場合は、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸溶液に活性炭を加えて攪拌することにより接触処理する。連続式で実施する場合は、活性炭を充填したカラム内に光学活性α−ヒドロキシカルボン酸溶液を通して接触処理する。

着色の度合いは、比色管によりAPHA標準色と比較することで数値化(ハーゼン色数)

する。接触処理に使用する活性炭の量、処理温度及び処理時間は着色の度合いによって適宜選択する。

【0037】

接触処理を回分式で実施する場合は、接触処理後、活性炭を濾別する。濾別後、濾液を蒸発・乾固又は濃縮し、冷却晶析することにより光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を回収する。連続式で実施する場合は、活性炭を濾別する必要がないので、接触処理後の光学活性α−ヒドロキシカルボン酸溶液を上述のように回収する。

【0038】

本カルボン酸製造方法によれば、得られた光学活性シアンヒドリンから煩雑で危険な酵素分離工程を経ずに、光学活性α−ヒドロキシカルボン酸結晶を回収できる。

【実施例】

【0039】

以下、実施例及び比較例により本発明をさらに詳しく説明する。

なお、マンデロニトリル、マンデルアミド、マンデル酸の化学純度及び光学純度は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用い、下記の分析条件で決定した。

<化学純度>

試料調製方法: 試料20mgをキャリヤー25mLに溶解

装置: カラムオーブン 日本分光社製 865−CO

UV 日本分光社製 870−UV

ポンプ 日本分光社製 880−PU

インテグレーター 島津製作所社製 C−R3A

カラム: ODS−2 GLサイエンス社製

キャリヤー: アセトニトリル:水=3/7(リン酸にてpH3.0に調整)

カラム温度: 40℃

流速: 1.0mL/min

波長: 220nm

<光学純度>

試料調製方法: 試料20mgをキャリヤー25mLに溶解

装置: カラムオーブン 日本分光社製 865−CO

UV 日本分光社製 870−UV

ポンプ 日本分光社製 880−PU

インテグレーター 島津製作所社製 C−R3A

カラム: CHIRALCEL OJ−H ダイセル化学工業社製

キャリヤー:n−ヘキサン:2−プロパノール:トリフルオロ酢酸 = 90:10:0.1

カラム温度: 35℃

流速: 1.0mL/min

波長: 220nm

検出限界値: 99.9%ee

【0040】

[調整例1]

[ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現形質転換(導入)体の調製]

(1)PCRによるヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の作製

Jane Hughes et al, Arch.Biochem.Biophys.331(1994)496−502及びGenBank accession number Z29091記載の塩基配列を元に、配列番号2によって表されるキャッサバ(Manih

ot esculenta)由来のヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子をPCR法により合成した。具体的には、20種のオリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10(配列番号3〜22)を設計及び合成した。オリゴヌクレオチドに相補的に設定された20種のオリゴヌクレオチドは、それぞれ約20塩基ずつ重なるように設計した。図1に20種のオリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10(配列番号3〜22)の位置関係を模式的に表した。凍結乾燥されたオリゴヌクレオチドを蒸留水で再懸濁し、100 pmol/μlとした。20種のオリゴヌクレオチド溶液のそれぞれから1μlずつ集めてミックスオリゴを作製した。この混合液をPCR−mix(Pwo 10×緩衝液、dNTP mix、Pwo DNAポリメラ−ゼ)(Boehringer Mannheim社製)に加えた。表1にPCR反応液の組成を示した。

【0041】

【表1】

【0042】

PCRは、94℃で30秒、52℃で30秒、72℃で30秒のセットを55サイクル行い、オリゴヌクレオチドを伸長させて、遺伝子をPCR合成した。この操作を1st PCRとした。

次に、上述の方法で作製した合成遺伝子のPCR増幅を行った。この操作を2nd PCRとした。上記のA、B、Cの反応産物1.3μlに、5μlのPwo 10×緩衝液、5μlのdNTP mix、0.5μlのPwo DNAポリメラ−ゼ、36.2μlの蒸留水及び1μlの外側プライマ−を添加した。外側プライマ−として、F01(配列番号3)及びR01(配列番号13)のプライマ−を用いた。2nd PCRは、94度で30秒、50℃で30秒、72℃で60秒のセットを23サイクル行い、遺伝子を増幅した。1.5%アガロ−スゲル電気泳動に該増幅産物を供し、約1kbの増幅産物を確認した。

【0043】

(2)ヒドロキシニトリルリアーゼ遺伝子のベクターへの連結

工程(1)で得られた2nd PCRの増幅産物のバンド(約1kb)をQIAquick Gel Extraction Kit(QIAGEN社製)で精製した。精製したDNA(5μl)を制限酵素BamHI(1μl)(オリゴヌクレオチドF01中に消化認識部位が含まれる)及びKpnI(1μl)(オリゴヌクレオチドR01中に消化認識部位が含まれる)で37℃、1時間消化し、フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿[Molecular Cloning, A Laboratory Manual 2nd ed.(Cold Spring Harbor Press (1989))]により精製した。精製したDNA(5μl)、BamHI及びKpnIで予め消化しておいたベクタ−pUC19(タカラバイオ社製)(1μl)、蒸留水(4μl)及びsolution I(DNA Ligation Kit ver.2(タカラバイオ社製))(10μl)を混合してライゲ−ション混合物を作った。該混合物を12時間、16℃でインキュベ−トすることで増幅産物とベクタ−を結合した。

【0044】

(3)大腸菌 JM109株のコンピテントセルの作製

大腸菌 JM109株をLB培地(1% バクトトリプトン、0.5%バクトイ−ストエキス、0.5% NaCl) 1mlに接種し37℃、5時間好気的に前培養した。該前培養液 0.4mlを SOB培地 40ml(2%バクトトリプトン、0.5%バクトイ−ストエキス、10mM NaCl、2.5mM KCl、1mM MgSO4、1mM MgCl2)に加え、18℃で20時間培養した。該培養物を遠心分離により集菌(3,700×g、10分間、4℃)した後、冷TF溶液(20mM PIPES−KOH(pH 6.0)、200mM KCl、10mM CaCl2、40mM MnCl2)を13ml加え、0℃で10分間放置した。その後、再度遠心分離(3,700×g、10分間、4℃)し、上澄を除いた。沈殿した大腸菌を冷TF溶液 3.2mlに懸濁し、0.22mlのジメチルスルフォキシドを加え0℃で10分間放置した。

【0045】

(4)ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子のクロ−ニング

作製したコンピテントセル 200μl を工程(2)で作製した該ライゲーション産物10μlに加え、0℃で30分放置した。該コンピテントセルに42℃で30秒間ヒ−トショックを与え、0℃で2分間冷却した。その後、該コンピテントセルにSOC 培地(20mM グルコ−ス、2%バクトトリプトン、0.5%バクトイ−ストエキス、10mM NaCl 、2.5mM KCl 、1mM MgSO4 、1mM MgCl2)1mlを添加し、37℃にて1時間振盪培養した。該培養液を 200μl ずつLBAmp寒天培地(アンピシリン 100mg/L 、1.5%寒天を含有するLB培地)にまき、37℃で培養した。寒天培地上に生育した形質転換体コロニ−複数個を 1.5mlのLBAmp培地(アンピシリン 100mg/Lを含有するLB培地)にて37℃で一晩培養した。該培養液を各々集菌後、Flexi Prep(アマシャムバイオサイエンス社製)を用いて組換えベクターを回収した。得られた組換えベクターの塩基配列をCEQ DTCS Quick Start Kit及び蛍光シ−ケンサCEQ 2000XL DNA Analysis system(いずれもBECKMAN COULTER、米国)を用いて解析した。プライマ−は、オリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10を用いた。 配列番号2で表されるキャッサバ(Manihot esculenta)由来ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の塩基配列と同一の配列を有する組換えベクターのひとつをpUMEと命名した。

【0046】

(5)発現ベクター組み込み用ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の作製

キャッサバ(Manihot esculenta) 由来ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現プラスミドを、以下の方法で作製した。まず、ヒドロキシニトリルリア−ゼをコ−ドするDNA断片が、発現ベクタ−に容易に導入可能な制限酵素認識部位を両端に有する形となるよう、PCR法により作製した。PCR用の反応混合物は、5μlのPwo 10×バッファ−、5μlのdNTP mix、0.5μlのPwo DNAポリメラ−ゼ、36.2μlの蒸留水、1μlのセンスプライマー(配列番号23、29ヌクレオチドからなり、その配列中にNcoI認識部位及びヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子のATG開始コドン以降を有する)及びアンチセンスプライマ−(配列番号24、33ヌクレオチドからなり、その配列中にSse8387I認識部位及びヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の終止コドンを含む)、並びに鋳型としてプラスミドpUMEを1μl添加したものを用いた。PCRは、95℃で2分の変性を行った後、94℃で30秒、50℃で30秒、72℃で2分を30サイクルいった。

【0047】

センスプライマ−:

CCACCATGGTAACTGCACATTTTGTTCTG(配列番号23;下線部は制限酵素NcoI認識部位

を示す)

アンチセンスプライマ−:

GGCCTGCAGGTTAACTTAATAGGAGCTAAAAGC(配列番号24;下線部は制限酵素Sse838

7I認識部位を示す)

【0048】

PCRにより得られた増幅PCR産物は、Sse8387Iで消化後、NcoIによって部分消化した。アガロ−スゲル電気泳動で分離し、ヒドロキシニトリルリア−ゼ全長を含むバンド(約0.8kb)のゲルを切り出した。該ゲル中の増幅産物をQIAquick Gel Extraction Kitで精製した。

【0049】

(6) 発現ベクターの調製

次いで、ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現用ベクタ−を以下のように調製した。発現用ベクタ−としては、pKK233−2(Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)、オランダ;http://www.cbs.knaw.nl/)を用いた。pKK233−2(5μl)をHindIII(1μl)で消化後、フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿により精製した。DNABlunting Kit(タカラバイオ(株))を用いて末端を平滑処理を行った。該処理液を再度フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿により精製した。精製した発現ベクタ−(5μl)をShrimp Alkaline Phosphatase(タカラバイオ社製)を用いて脱リン酸化処理を行った。該処理液を再度エタノ−ル沈殿により精製した。精製したベクタ−DNA(5μl)、アニ−リング済みSse8387Iリン酸化リンカ−pSse8387I(タカラバイオ社製)(5μl)及びsolution I(DNA Ligation Kit ver.2(タカラバイオ社製))(10μl)を混合してライゲ−ション混合物を作った。該混合物を12時間、16℃でインキュベ−トすることでリンカ−とベクタ−を結合した。工程(4)と同様の操作により、大腸菌JM109株の形質転換を行った。生育したコロニ−より組換えベクターを回収した。回収した組換えベクターに対してSse8387I消化反応を行い、直鎖状に消化されることが確認されたものをpKK233−2(+Sse)とした。pKK233−2(+Sse)を制限酵素NcoIとSse8387Iで消化後、フェノ−ル抽出・クロロホルム抽出・エタノ−ル沈殿により精製した。

【0050】

(7)ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現プラスミド、及び該プラスミドを含むヒドロキシニトリルリア−ゼ発現形質転換(導入)体の作製

工程(5)の方法で得られたヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子DNA断片(5μl)と工程(6)の方法で作成した発現ベクタ−pKK233−2(+Sse) (5μl)を混合した。該混合液にsolution I(DNA Ligation Kit ver.2(タカラバイオ(株)))(10μl)を添加してライゲ−ション混合物を作った。この混合物を12時間、16℃でインキュベ−トすることでリンカ−とベクタ−を結合した。工程(4)と同様の操作により、大腸菌JM109株の形質転換を行い、生育コロニ−より組換えベクターを回収した。ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子DNA断片が正しく発現ベクタ−に連結された組換えベクターを確認し、ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現組換えベクターpOXN103と命名した。同時に、ヒドロキシニトリルリア−ゼ発現形質転換(導入)体、JM109/pOXN103を得た。

【0051】

[調整例2]

[(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液の調製]

培地(2% 日本製薬社製ポリペプトンN、0.5% オリエンタル酵母社製酵母エキス、0.15% リン酸水素2カリウム、0.1g/L アンピシリンナトリウム、1mM IPTG)を100ml入れた三角フラスコを20本準備した。調整例1で得られた形質転換(導入)体JM109/pOXN103を接種し、37℃で一晩培養した。培養液の酵素活性は、特表平11−508775 号公報に記載の方法により測定し、4.77unit/mLであった。この培養液2Lを遠心分離(3,700×g、10分間、4℃)して菌体を回収し、20mMクエン酸及び70mMリン酸水素2ナトリウムを含むpH6.0の緩衝液を加えて80mLの菌体懸濁液を得た。この菌体懸濁液をフレンチプレス(大岳製作所社製 フレンチ・プレス 5502 5615L、1000kg/cm2)で2回処理して菌体を破砕した。その後、遠心分離(10,000×g、10分間、4℃)により上清を回収し、130unit/mLの酵素活性を持つ(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液60mLを得た。

【0052】

[実施例1]

(1)(S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液25.4mL(3302単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合し、HCN3.5g(0.1295mol)を添加した。次いで、この混合物を16〜18℃で充分攪拌しながら、ベンズアルデヒド4g(0.0377mol)を添加した。添加して10分後、HPLCによって反応系内のベンズアルデヒド濃度を測定したところ、0.063mol/kg(10分あたり3.18gのベンズアルデヒドを消費)であった。さらに、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌しながら、10分あたりHCN0.8g(0.0296mol)及びベンズアルデヒド3g(0.0283mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを3時間20分間かけて連続的に滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表2に示した。

【0053】

【表2】

【0054】

反応終了後、HPLCにより反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は39.5重量%、その光学純度は98.5%e.e.のS体過剰であった。

【0055】

[実施例2]

(1)(S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液44.6mL(5798単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合し、HCN5.0g(0.185mol)を添加した。次いで、この混合物を6〜8℃で充分攪拌しながら、HCN1.45g(0.0537mol) 及びベンズアルデヒド5.55g(0.0523mol)を添加した。添加して10分後、HPLCによって反応系内のベンズアルデヒド濃度を測定したところ、0.060mol/kg(10分あたり4.65gのベンズアルデヒドが消費)であった。さらに、反応系内を6〜8℃に維持して充分攪拌しながら、10分あたりHCN1.5g(0.0556mol) 及びベンズアルデヒド4.5g(0.0424mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを3時間20分間かけて連続的に滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を6〜8℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表3に示した。

【0056】

【表3】

【0057】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は45.0重量%、その光学純度は98.0%e.e. のS体過剰であった。

【0058】

(2)(S)−マンデロニトリルの濃縮

実施例2の(1)で得られた反応溶液261gに、98%硫酸を0.4g添加した後、エバポレーターで濃縮を行った。90重量%のマンデロニトリルを含む溶液130.5g(ベンズアルデヒドからの収率98%)が得られた。濃縮後のマンデロニトリル溶液は、水及び有機溶剤に不溶な沈澱を含んでいた。

【0059】

[実施例3]

(1) (S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液25.4mL(3302単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合し、HCN24.3g(0.9mol)を添加した。次いで、この混合物を16〜18℃で充分攪拌しながら、ベンズアルデヒド64g(0.603mol)を3時間30分間かけて滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表4に示した。

【0060】

【表4】

【0061】

反応終了後、HPLCにより反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は37.5重量%、その光学純度は97.7%e.e.のS体過剰であった。

【0062】

[実施例4]

(1)(R)−2−クロロマンデロニトリルの合成

アーモンド(Prunus amygdalus)由来の(R)−ヒドロキシニトリルリアー

ゼ(シグマ社製MO646(登録商標))24.3mg(13200単位) を50mMクエン酸緩衝液(pH5.0)25mLに溶解させた。次いで、これにt−ブチルメチルエーテル140mLを混合し、HCN3g(0.111mol)を添加した。この混合物を26〜28℃で充分攪拌しながら、HCN1.3g(0.048mol) 及び2−クロロベンズアルデヒド5.3g(0.0377mol)を添加した。添加して10分後、HPLCによって反応系内の2−クロロベンズアルデヒド濃度を測定したところ、0.057mol/kg(10分あたり4.2gの2−クロロベンズアルデヒドが消費された)であった。さらに、反応系内を26〜28℃に維持して充分攪拌しながら、10分あたりHCN1g(0.037mol) 及び2−クロロベンズアルデヒド4g(0.0284mol)の比率でHCN及び2−クロロベンズアルデヒドを3時間20分間かけて連続的に滴下した。滴下終了後、1時間、反応系内を26〜28℃に維持して充分攪拌した。反応系内の2−クロロベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定)及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表5に示した。

【0063】

【表5】

【0064】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、2−クロロマンデロニトリルの

濃度は41.4重量%、その光学純度は91.5%e.e. のR体過剰であった。

【0065】

(2)(R)−2−クロロマンデロニトリルの加水分解

実施例4の(1)で得られた反応溶液238gに、98%硫酸を0.4g添加した後、エバポレーターで濃縮を行った。90重量%の2−クロロマンデロニトリルを含む溶液109.5g(2−クロロベンズアルデヒドからの収率87%)が得られた。濃縮後の2−クロロマンデロニトリル溶液は水及び有機溶剤に不溶な沈澱を含んでいた。次いで、30〜35℃で17時間攪拌しながら35%塩酸97gに濃縮後の2−クロロマンデロニトリル溶液109.5gを滴下した。この反応溶液はスラリーであった。17時間攪拌後の反応溶液をHPLCで分析したところ、2−クロロマンデロニトリルは検出されず、2−クロロマンデルアミドと2−クロロマンデル酸が混在していた。17時間攪拌後の反応溶液の全量に、水を213g添加し、75℃で2時間攪拌して加水分解した。この反応溶液は均一であった。75℃で2時間攪拌した後の反応溶液をHPLCで分析したところ、2−クロロマンデロニトリル、及び2−クロロマンデルアミドは検出されなかった。2−クロロマンデル酸の濃度は26.8%(2−クロロマンデロニトリルからの収率93%)、光学純度は91.5%e.e.のR体過剰であった。この反応溶液はわずかに褐色に着色しており、ハーゼン色数は250〜300番であった。

【0066】

(3)加水分解反応溶液の活性炭による脱色

実施例4の(2)で得られた419.5gの加水分解反応溶液に、活性炭8g(クラレ製P−60W5; 含水率50%)を加え、60℃で2時間攪拌した。その後、活性炭を濾別し、その着色度を比色管で測定した。ハーゼン色数は150〜200番であった。

【0067】

[実施例5]

(S)−マンデロニトリルの加水分解

30〜35℃で17時間攪拌しながら、実施例2の(1)で得られたマンデロニトリル溶液130.5gを35%塩酸146gに滴下した。この反応溶液はスラリーであった。17時間攪拌後の反応溶液をHPLCで分析したところ、マンデロニトリルは検出されず、マンデルアミドとマンデル酸が混在していた。17時間攪拌後の反応溶液の全量に、水を319g添加し、75℃で2時間攪拌し加水分解した。この反応溶液は均一であった。75℃で2時間攪拌した後の反応溶液をHPLCで分析したところ、マンデロニトリル、及びマンデルアミドは検出されず、マンデル酸の濃度は21.3%(マンデロニトリルからの収率94.5%)、光学純度は98.0%e.e.のS体過剰であった。この反応溶液はわずかに褐色に着色しており、その着色度を比色管で測定した。ハーゼン色数は200〜250番であった。

【0068】

[実施例6] 加水分解反応溶液の活性炭による脱色

加水分解反応溶液を実施例5で得られたマンデル酸を含む加水分解反応溶液595g、活性炭を12gに変えた以外は実施例4の(3)と同様に行った。ハーゼン色数は80〜100番であった。

【0069】

[実施例7] 加水分解反応溶液から(S)−マンデル酸結晶の回収

実施例6で得られた脱色後の加水分解反応溶液のうち590gを、60℃から5℃/時間の冷却速度で15℃まで冷却し、結晶を析出させた。この結晶を濾別し、10℃の水で洗浄した後、乾燥した。白色のマンデル酸結晶114.5gが得られ、その化学純度は97.0%(R体を含む)、光学純度は99.5% e.e.のS体過剰であった。

【0070】

[比較例1]

(S)−マンデロニトリルの合成

調製例2で得られた(S)−ヒドロキシニトリルリアーゼ水溶液25.4mL(3302単位)とt−ブチルメチルエーテル120.8mLを混合したものに、ベンズアルデヒド64g(0.603mol)を添加した。次いで、この混合物を16〜18℃で充分攪拌しながら、HCN24.3g (0.9mol)を3時間30分間かけて滴下した。滴下終了後、

1時間、反応系内を16〜18℃に維持して充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定) 及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表6

に示した。

【0071】

【表6】

【0072】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は27.7重量%、その光学純度は77.5%e.e.のS体過剰であった。

【0073】

[比較例2]

(S)−マンデロニトリルの合成

10分あたりHCN2g(0.074mol) 及びベンズアルデヒド6g(0.0565mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを1時間45分間かけて連続的に滴下した以外は実施例1と同様に行った。HCN及びベンズアルデヒドの滴下終了後、2時間45分間充分攪拌した。反応系内のベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定) 及びHCN濃度(

滴定により測定)をモニタリングした結果を表7に示した。

【0074】

【表7】

【0075】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、マンデロニトリルの濃度は29.6重量%、その光学純度は83.1%e.e.のS体過剰であった。

【0076】

[比較例3]

(R)−2−クロロマンデロニトリルの合成

10分あたりHCN2g(0.074mol) 及び2−クロロベンズアルデヒド8g(0.0569mol)の比率でHCN及びベンズアルデヒドを1時間45分間かけて連続的に滴下した以外は実施例4の(1)と同様に行った。HCN及び2−クロロベンズアルデヒドの滴下終了後、2時間45分間充分攪拌した。反応系内の2−クロロベンズアルデヒド濃度(HPLCで測定) 及びHCN濃度(滴定により測定)をモニタリングした結果を表8に示した。

【0077】

【表8】

【0078】

反応終了後、HPLCにより 反応溶液を分析した結果、2−クロロマンデロニトリルの濃度は27.9重量%、その光学純度は81.4%e.e. のR体過剰であった。

【図面の簡単な説明】

【0079】

【図1】PCRによる野生型ヒドロキシニトリルリア−ゼ遺伝子の作製に用いた20種のオリゴヌクレオチドF01〜F10及びR01〜R10(配列番号3〜22)の位置関係を模式的に表した図である。

【配列表フリーテキスト】

【0080】

配列番号3〜24:Synthetic DNA

【特許請求の範囲】

【請求項1】

芳香族アルデヒド及びHCNを基質とし、水と実質的に混和しない有機溶媒の存在下、酵素反応により光学活性シアンヒドリンを製造する方法において、

酵素として遺伝子組換え生物を用いて調製したヒドロキシニトリルリアーゼを使用し、反応溶液中の芳香族アルデヒドのモル濃度が0.4mol/kg以下であり、且つHCNのモル濃度以下となる状態を反応温度−10〜40℃、pH4.0〜7.0で2時間以上維持することにより、光学純度90%e.e.以上の光学活性シアンヒドリンを反応系内に35重量%以上蓄積することを特徴とする光学活性シアンヒドリンの製造方法。

【請求項2】

芳香族アルデヒドが、ベンズアルデヒド、o−クロロベンズアルデヒド、m−クロロベンズアルデヒド、p−クロロベンズアルデヒド、2-ピリジンカルボキシアルデヒド、3−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ピリジンカルボキシアルデヒド又は4−ヒドロキシ−3,3−ジメチルブチルアルデヒドである請求項1記載の方法。

【請求項3】

請求項1又は2記載の方法で得られた光学活性シアンヒドリンを加水分解することを含む光学活性α-ヒドロキシカルボン酸の製造方法。

【請求項1】

芳香族アルデヒド及びHCNを基質とし、水と実質的に混和しない有機溶媒の存在下、酵素反応により光学活性シアンヒドリンを製造する方法において、

酵素として遺伝子組換え生物を用いて調製したヒドロキシニトリルリアーゼを使用し、反応溶液中の芳香族アルデヒドのモル濃度が0.4mol/kg以下であり、且つHCNのモル濃度以下となる状態を反応温度−10〜40℃、pH4.0〜7.0で2時間以上維持することにより、光学純度90%e.e.以上の光学活性シアンヒドリンを反応系内に35重量%以上蓄積することを特徴とする光学活性シアンヒドリンの製造方法。

【請求項2】

芳香族アルデヒドが、ベンズアルデヒド、o−クロロベンズアルデヒド、m−クロロベンズアルデヒド、p−クロロベンズアルデヒド、2-ピリジンカルボキシアルデヒド、3−ピリジンカルボキシアルデヒド、4−ピリジンカルボキシアルデヒド又は4−ヒドロキシ−3,3−ジメチルブチルアルデヒドである請求項1記載の方法。

【請求項3】

請求項1又は2記載の方法で得られた光学活性シアンヒドリンを加水分解することを含む光学活性α-ヒドロキシカルボン酸の製造方法。

【図1】

【公開番号】特開2012−105671(P2012−105671A)

【公開日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2012−42003(P2012−42003)

【出願日】平成24年2月28日(2012.2.28)

【分割の表示】特願2005−130166(P2005−130166)の分割

【原出願日】平成17年4月27日(2005.4.27)

【出願人】(000006035)三菱レイヨン株式会社 (2,875)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【国際特許分類】

【出願日】平成24年2月28日(2012.2.28)

【分割の表示】特願2005−130166(P2005−130166)の分割

【原出願日】平成17年4月27日(2005.4.27)

【出願人】(000006035)三菱レイヨン株式会社 (2,875)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]