制御装置およびそれを備えた無線通信システム

【課題】無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定可能な制御装置を提供する。

【解決手段】制御装置20は、基地局1〜Mのうち、起動している基地局1〜mと端末装置11〜1Kとの接続可能な無線通信リンクを示すリンク情報に基づいて、端末装置との間で唯一の無線通信リンクのみを有する基地局を稼動基地局とする第1の条件、稼動基地局とした基地局に接続可能である端末装置の稼動基地局以外の基地局とのリンクを削除する第2の条件、端末装置との間で無線通信リンクを持たない基地局をスリープ基地局とする第3の条件、および端末装置との間で最も多くの無線通信リンクを有する基地局を稼動基地局とする第4の条件を順次実行するとともに第2から第4の条件を繰り返し実行して、基地局1〜mから稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。

【解決手段】制御装置20は、基地局1〜Mのうち、起動している基地局1〜mと端末装置11〜1Kとの接続可能な無線通信リンクを示すリンク情報に基づいて、端末装置との間で唯一の無線通信リンクのみを有する基地局を稼動基地局とする第1の条件、稼動基地局とした基地局に接続可能である端末装置の稼動基地局以外の基地局とのリンクを削除する第2の条件、端末装置との間で無線通信リンクを持たない基地局をスリープ基地局とする第3の条件、および端末装置との間で最も多くの無線通信リンクを有する基地局を稼動基地局とする第4の条件を順次実行するとともに第2から第4の条件を繰り返し実行して、基地局1〜mから稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、制御装置およびそれを備えた無線通信システムに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、基地局と、基地局にアクセスする端末装置とからなる無線通信システムにおいて、基地局における省電力を考慮しながら基地局のカバレッジを保持することが行われている(非特許文献1)。

【0003】

即ち、非特許文献1に開示された方法は、無線通信システム内の全ての基地局が起動している場合のカバレッジ(面積)を保持したまま、余分な基地局をスリープさせる。

【0004】

一方、無線通信を開始するとき、接続しようとする基地局がスリープ状態であれば、その基地局をウェイクアップさせる無線システムがある(非特許文献2,3)。

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0005】

【非特許文献1】Amit P. Jardosh, Konstantina Papagiannaki, Elizabeth M. Belding, Kevin C. Almeroth, Gianluca Iannaccone, Bapi Vinnakota, “Green WLANs: On-Demand WLAN Infrastructures,” Mobile Netw Appl. DOI 10.1007/s11036-008-0123-8.

【非特許文献2】伊藤哲也, 近藤良久, 阪田史郎, 池永全志, 四方博之“無駄な消費電力を削減するRadio-On-Demand Networks概要”信学総体2011(B-6-132).

【非特許文献3】近藤良久, 四方博之, 湯素華, 田中利康, 岩井優仁, 筒井英夫, 小花貞夫“無線LAN信号を用いたオンデマンドウェイクアップ方式”信学技報NS2010-185(2011-03).

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

非特許文献2,3における端末装置は、無線通信システムに参入し、無線通信を開始するとき、接続しようとする基地局がスリープ状態であれば、その基地局をウェイクアップさせる。そして、端末装置によってウェイクアップされない基地局は、スリープした状態を保持する。従って、無線通信システム内の全ての基地局が起動しているとは限らず、一部の基地局だけが起動している場合も想定される。

【0007】

しかし、非特許文献1に開示された方法は、無線通信システム内の全ての基地局が起動している場合のカバレッジ(面積)を保持したまま、余分な基地局をスリープさせるので、無線通信システム内の一部の基地局だけが起動している場合に、稼動させる基地局とスリープさせる基地局とを決定することが困難であるという問題がある。端末装置は、無線通信を開始するとき、基地局をウェイクアップさせるので、この問題は、無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定することが困難であるという問題に帰着する。

【0008】

そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定可能な制御装置を提供することである。

【0009】

また、この発明の別の目的は、無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定可能な制御装置を備える無線通信システムを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

この発明の実施の形態によれば、制御装置は、受信手段と、記憶手段と、作成手段と、決定手段と、制御手段とを備える。受信手段は、無線通信システム内に存在するM(Mは2以上の整数)個の基地局のうち、K(Kは2以上の整数)個の端末装置によってウェイクアップされたm(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局からm個の基地局が起動したことを示す起動信号、または接続要求を受信したことを示す接続要求信号を受信する。記憶手段は、K個の端末装置が接続可能な基地局を示す接続可能リストと、K個の端末装置におけるK個の受信信号強度、各端末装置が要求する最低の送信速度であるK個の要求最低速度とを記憶する。作成手段は、起動信号または接続要求信号に応じて、接続可能リスト、K個の受信信号強度およびK個の要求最低速度に基づいて、K個の端末装置の全てが自己の要求最低速度にできる限り近い送信速度でm個の基地局のいずれかと無線通信を行うためのm個の基地局とK個の端末装置との接続関係を示すリンク情報を作成する。決定手段は、作成手段によって作成されたリンク情報に基づいて、任意の1つの端末装置である第1の端末装置との間で唯一の無線通信リンクのみを有する基地局を稼動基地局とする第1の条件、稼動基地局とした基地局に接続可能である端末装置の稼動基地局以外の基地局とのリンクをリンク情報から削除する第2の条件、端末装置との間で無線通信リンクを持たない基地局をスリープ基地局とする第3の条件、および端末装置との間で最も多くの無線通信リンクを有する基地局を稼動基地局とする第4の条件を順次実行するとともに第2から第4の条件を繰り返し実行して、m個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。制御手段は、決定手段によって稼動基地局と決定された基地局が稼動し、決定手段によってスリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。

【0011】

また、この発明の実施の形態によれば、制御装置は、受信手段と、記憶手段と、作成手段と、決定手段と、制御手段とを備える。受信手段は、無線通信システム内に存在するM(Mは2以上の整数)個の基地局のうち、K(Kは2以上の整数)個の端末装置によってウェイクアップされたm(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局からm個の基地局が起動したことを示す起動信号、または接続要求を受信したことを示す接続要求信号を受信する。記憶手段は、K個の端末装置が接続可能な基地局を示す接続可能リストと、K個の端末装置におけるK個の受信信号強度と、各端末装置が要求する最低の送信速度であるK個の要求最低速度とを記憶する。作成手段は、起動信号または接続要求信号に応じて、接続可能リスト、K個の受信信号強度およびK個の要求最低速度に基づいて、K個の端末装置の全てが自己の要求最低速度にできる限り近い送信速度でm個の基地局のいずれかと無線通信を行うためのm個の基地局とK個の端末装置との接続関係を示すリンク情報を作成する。決定手段は、作成手段によって作成されたリンク情報に基づいて、任意の1つの端末装置である第1の端末装置との間で唯一の無線通信リンクのみを有する基地局を稼動基地局とする第1の条件、稼動基地局とした基地局に接続可能である端末装置の稼動基地局以外の基地局とのリンクをリンク情報から削除する第2の条件、端末装置との間で無線通信リンクを持たない基地局をスリープ基地局とする第3の条件、および端末装置との間で最も少ない無線通信リンクを有する基地局をスリープ基地局とし、そのスリープ基地局とした基地局に接続可能な無線通信リンクをリンク情報から削除する第4の条件を順次実行するとともに第2から第4の条件を繰り返し実行して、m個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。制御手段は、決定手段によって稼動基地局と決定された基地局が稼動し、決定手段によってスリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。

【0012】

更に、この発明の実施の形態によれば、無線通信システムは、M(Mは2以上の整数)個の基地局と、K(Kは2以上の整数)個の端末装置と、制御装置とを備える。K個の端末装置の各々は、M個の基地局のいずれかにアクセスする。制御装置は、M個の基地局のうち、K個の端末装置によってウェイクアップされたm(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定し、稼動基地局と決定された基地局が稼動し、スリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。そして、制御装置は、請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の制御装置からなる。

【発明の効果】

【0013】

この発明の実施の形態による制御装置は、第1の条件を適用することによって、m個の基地局が配置された領域の端部近くに存在する端末装置も基地局(m個の基地局のいずれか)との間で無線通信リンクを確保する。また、制御装置は、第2〜第4の条件を適用することによって、できるだけ多くの端末装置と稼動基地局との間で無線通信リンクを確立し、不要な基地局をスリープさせる。そして、制御装置が第2〜第4の条件を繰り返し実行することによって、全ての端末装置の基地局への接続が確保され、稼動すべき基地局の個数が最小になる。

【0014】

従って、無線通信システム内に存在するK個の端末装置の全ての起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【0015】

また、この発明の実施の形態による無線通信システムにおいて、制御装置は、上述した第1〜第4の条件を適用してm個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定し、稼動基地局と決定された基地局が稼動し、スリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。

【0016】

従って、無線通信システム内に存在するK個の端末装置の全ての起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

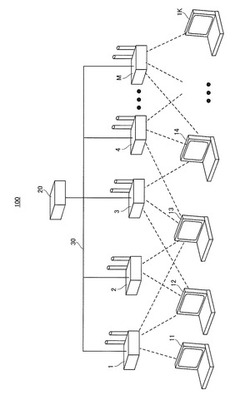

【図1】この発明の実施の形態による無線通信システムの概略図である。

【図2】図1に示す基地局の構成を示すブロック図である。

【図3】図1に示す端末装置の構成を示すブロック図である。

【図4】図1に示す制御装置の構成を示すブロック図である。

【図5】図4に示す記憶手段における記憶内容の概念図である。

【図6】接続可能リストの具体例を示す図である。

【図7】稼働基地局およびスリープ基地局の決定方法を説明するための概念図である。

【図8】図4に示す記憶手段における他の記憶内容の概念図である。

【図9】接続可能リストの他の具体例を示す図である。

【図10】稼働基地局およびスリープ基地局の他の決定方法を説明するための第1の概念図である。

【図11】稼働基地局およびスリープ基地局の他の決定方法を説明するための第2の概念図である。

【図12】稼働基地局およびスリープ基地局の更に他の決定方法を説明するための概念図である。

【図13】稼働基地局およびスリープ基地局の更に他の決定方法を説明するための概念図である。

【図14】無線通信システムにおける動作を説明するためのフローチャートである。

【図15】図14に示すステップS11の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【図16】図14に示すステップS11の他の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【図17】図14に示すステップS11の更に他の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【図18】端末装置が無線通信システムから離脱したときの動作を説明するためのフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0018】

本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。また、基地局および端末装置をそれぞれIEEE802.11で規定されるAP,STAを例として説明するが、本発明の適応範囲は、その形態に限定されない。

【0019】

図1は、この発明の実施の形態による無線通信システムの概略図である。図1を参照して、この発明の実施の形態による無線通信システム100は、基地局1〜M(Mは、2以上の整数)と、端末装置11〜1K(Kは2以上の整数)と、制御装置20とを備える。

【0020】

基地局1〜Mは、有線ケーブル30を介して制御装置20に接続される。基地局1〜Mのうち、m(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局は、端末装置(=端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)からのウェイクアップ信号によってウェイクアップされ、または起動状態にあるときに端末装置(=端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)からのプローブリクエストフレームによる接続要求を受ける。そして、m個の基地局の各々は、ウェイクアップされると、自己が起動したことを示す起動信号DRV1を生成して制御装置20へ送信する。また、m個の基地局の各々は、接続要求を受けると、起動中に接続要求されたことを示す接続要求信号CDMを生成して制御装置20へ送信する。

【0021】

また、基地局1〜mの各々は、起動後、自己を他の基地局から識別するための識別子であるBSSID(Basic Service Set IDentifier)を含むビーコンフレームを生成し、その生成したビーコンフレームを定期的にブロードキャストする。なお、BSSIDは、基地局のMACアドレスと同じである。

【0022】

更に、基地局1〜mの各々は、端末装置が要求する最低の送信速度である要求最低速度RateMINiと、端末装置がビーコンフレームを受信したときの受信信号強度RSSIi,jと、各端末装置の接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiと、各端末装置における消費電力PSTAi,jとを含むパケットを端末装置11〜1Kの少なくとも1つから受信する。ここで、iは、端末装置11〜1Kの各々を表し、i=11〜1Kである。また、jは、基地局1〜mの各々を表し、j=1〜mである。

【0023】

そして、基地局1〜mの各々は、その受信したパケットから要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jと、自己にパケットを送信した端末装置のMACアドレスとを取り出し、その取り出した要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,j、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jをMACアドレスに対応付けて[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を作成する。そうすると、基地局1〜mの各々は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0024】

更に、基地局1〜mの各々は、プローブリクエストフレームによる接続要求を受けた後に、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jとを含むパケットを端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から受信すると、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0025】

更に、基地局1〜mの各々は、自己に接続していた端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から、一定期間、パケットを受信しないとき、その端末装置が無線通信システム100から離脱したか未使用中であると判定する。そして、基地局1〜mの各々は、端末装置が離脱したこと、または未使用中であることを示す離脱停止通知SEPを生成して制御装置20へ送信する。

【0026】

更に、基地局1〜mの各々は、稼動すべき基地局である稼動基地局と、スリープすべき基地局であるスリープ基地局と、各基地局1〜mの消費電力PAPjとを含む稼動/スリープリストを制御装置20から受信し、その受信した稼動/スリープリストを自己に接続している端末装置へ送信する。そして、基地局1〜mの各々は、稼動/スリープリストに基づいて、自己が稼動基地局であることを検知すれば、稼動を維持し、稼動/スリープリストに基づいて、自己がスリープ基地局であることを検知すれば、スリープする。

【0027】

端末装置11〜1Kは、無線通信空間に配置される。端末装置11〜1Kの各々は、無線通信システム100に参入すると、ウェイクアップ信号WKEを生成し、その生成したウェイクアップ信号WKEを送信する。

【0028】

その後、端末装置11〜1Kの各々は、バックグラウンドスキャンを行い、基地局1〜mの少なくとも1つからビーコンフレームを受信するとともに、ビーコンフレームを受信したときの受信信号強度RSSIi,jを検出する。そして、端末装置11〜1Kの各々は、その受信したビーコンフレームに基づいて、自己が接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiを作成する。

【0029】

また、端末装置11〜1Kは、稼動基地局に対しては、ウェイクアップ信号WKEの送信とバックグラウンドスキャンとを行う代わりに、パッシブスキャンによって基地局1〜mの少なくとも1つからビーコンフレームを受信し、自己が接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiを作成してもよい。

【0030】

更に、端末装置11〜1Kの各々は、後述する方法によって、自己における消費電力PSTAi,jを検出する。

【0031】

そうすると、端末装置11〜1Kの各々は、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jとを含むパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を生成する。そして、端末装置11〜1Kの各々は、その生成したパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を受信信号強度RSSIi,jが最大である基地局(基地局1〜mのいずれか)へ送信する。

【0032】

更に、端末装置11〜1Kの各々は、基地局1〜mが起動状態にあるときに、プローブリクエストフレームによる接続要求を基地局1〜mへ送信する。その後、端末装置11〜1Kの各々は、パケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を生成し、その生成したパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を受信信号強度RSSIi,jが最大である基地局(基地局1〜mのいずれか)へ送信する。

【0033】

更に、端末装置11〜1Kの各々は、稼動/スリープリストを制御装置20から受信すると、稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが最大である稼動基地局または消費電力PAPjが最小である稼動基地局へ接続を変更する。

【0034】

制御装置20は、基地局1〜mからm個の起動信号DRV1を受信すると、既に接続している端末装置に対して、バックグラウンドスキャンを行うように指示する。その後、制御装置20は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、基地局1〜mのダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを基地局1〜mから受信する。そして、制御装置20は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]およびデータ通信量Bdownj,iに基づいて、後述する方法によって、各基地局1〜mにおける消費電力PAPjおよび送信速度Ratej,iを求める。

【0035】

そうすると、制御装置20は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]、消費電力PAPjおよび送信速度Ratej,iに基づいて、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープするべきかを決定する。その後、制御装置20は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々に送信する。

【0036】

更に、制御装置20は、離脱停止通知SEPを基地局(基地局1〜mのいずれか)から受信すると、既に接続している端末装置に対してバックグラウンドスキャンを行うように指示する。そして、制御装置20は、バックグラウンドスキャンの指示後、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を基地局1〜mのいずれかから受信すると、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープすべきかを決定する。その後、制御装置20は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々に送信する。

【0037】

更に、制御装置20は、接続要求信号CDMを基地局(基地局1〜mのいずれか)から受信すると、既に接続している端末装置に対して、バックグラウンドスキャンを行うように指示する。そして、制御装置20は、バックグラウンドスキャンの指示後、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を基地局1〜mのいずれかから受信すると、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープすべきかを決定する。その後、制御装置20は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々に送信する。

【0038】

図2は、図1に示す基地局1の構成を示すブロック図である。図2を参照して、基地局1は、アンテナ110と、切替器120と、ウェイクアップ装置130と、メイン装置140と、電源150とを含む。

【0039】

アンテナ110は、切替器120を介してウェイクアップ装置130またはメイン装置140に接続される。

【0040】

切替器120は、アンテナ110と、ウェイクアップ装置130およびメイン装置140との間に接続される。

【0041】

アンテナ110は、無線通信によって端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)からパケットを受信し、その受信したパケットを切替器120を介してウェイクアップ装置130またはメイン装置140へ出力する。また、アンテナ110は、メイン装置140から受けたパケットを無線通信によって端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)へ送信する。

【0042】

切替器120は、メイン装置140からの制御信号CTL1に応じて、アンテナ110をウェイクアップ装置130またはメイン装置140に接続する。

【0043】

ウェイクアップ装置130は、例えば、100μWの電力を電源150から受け、その受けた電力によって駆動される。また、ウェイクアップ装置130は、メイン装置140がスリープ状態にあるとき、切替器120を介してアンテナ110に接続される。また、ウェイクアップ装置130は、無線通信システム100内における共通なウェイクアップID_comを予め保持している。

【0044】

そして、ウェイクアップ装置130は、アンテナ110を介して端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)からウェイクアップ信号WKEを受信すると、その受信したウェイクアップ信号WKEに含まれるウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致するか否かを判定する。ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致すると判定したとき、起動信号DRV2を生成し、その生成した起動信号DRV2をメイン装置140へ出力する。

【0045】

一方、ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致しないとき、ウェイクアップ信号WKEを破棄する。そして、ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップ信号WKEの受信を待つ状態になる。

【0046】

なお、ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップ信号WKE等のパケットを受信する機能のみを有し、パケットを送信する機能を有しない。

【0047】

メイン装置140は、例えば、7Wの電力を電源150から受け、その受けた電力によって駆動される。

【0048】

また、メイン装置140は、スリープ状態にあるときに、ウェイクアップ装置130からの起動信号DRV2によって起動されると、起動信号DRV1を生成し、その生成した起動信号DRV1を有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0049】

更に、メイン装置140は、起動状態であるとき、基地局1に接続した端末装置とアンテナ110を介して無線通信を行う。

【0050】

更に、メイン装置140は、起動状態であるとき、端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)からプローブリクエストフレームによる接続要求を受信すると、接続要求信号CDMを生成し、その生成した接続要求信号CDMを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0051】

更に、メイン装置140は、稼動/スリープリストを有線ケーブル30を介して制御装置20から受信し、その受信した稼動/スリープリストを基地局1に接続している端末装置(=端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)へ送信する。そして、メイン装置140は、基地局1が稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局であれば、稼動を維持し、基地局1が稼動/スリープリストに含まれるスリープ基地局であれば、起動状態からスリープ状態へ移行する。

【0052】

更に、メイン装置140は、パケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]をアンテナ110を介して端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)から受信すると、その受信したパケットから要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jと、そのパケットの送信元である端末装置のMACアドレスとを取り出す。その後、メイン装置140は、その取り出した要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,j、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jをMACアドレスに対応付けて[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を作成する。そうすると、メイン装置140は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0053】

電源150は、100μWの電力をウェイクアップ装置130へ供給し、7Wの電力をメイン装置140へ供給する。

【0054】

切替器120は、スイッチ121と、端子122,123とを含む。ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップ信号受信器131と、ウェイクアップ判定器132とを含む。メイン装置140は、無線通信モジュール141と、有線通信モジュール142と、ホストシステム143とを含む。

【0055】

スイッチ121は、アンテナ110に接続される。端子122は、ウェイクアップ信号受信器131に接続される。端子123は、無線通信モジュール141に接続される。

【0056】

スイッチ121は、メイン装置140のホストシステム143から制御信号CTL1を受ける。そして、スイッチ121は、その制御信号CTL1によってアンテナ110を端子122または端子123に接続する。

【0057】

この場合、制御信号CTL1は、L(論理ロー)レベルの信号、またはH(論理ハイ)レベルの信号からなる。そして、スイッチ121は、制御信号CTL1がLレベルの信号からなる場合、アンテナ110を端子122に接続し、制御信号CTL1がHレベルの信号からなる場合、アンテナ110を端子123に接続する。

【0058】

ウェイクアップ信号受信器131は、パケットを受信する機能のみを有し、パケットを送信する機能を有しない。

【0059】

ウェイクアップ信号受信器131は、無線通信帯域(=2.45GHz帯)の1つの周波数に設定されたチャネルXを有する。そして、ウェイクアップ信号受信器131は、スイッチ121が端子122に接続されたとき、チャネルXでウェイクアップ信号を待ち受ける。

【0060】

ウェイクアップ信号受信器131は、ウェイクアップ信号WKEをアンテナ110を介して受信すると、その受信したウェイクアップ信号WKEを復調し、その復調したウェイクアップ信号WKEをウェイクアップ判定器132へ出力する。

【0061】

ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップID_comを予め保持している。ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップ信号WKEをウェイクアップ信号受信器131から受ける。そして、ウェイクアップ判定器132は、その受けたウェイクアップ信号WKEに含まれるウェイクアップIDを抽出する。

【0062】

そうすると、ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致するか否かを判定する。ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致すると判定したとき、起動信号DRV2を生成し、その生成した起動信号DRV2をメイン装置140のホストシステム143へ出力する。一方、ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致しないと判定したとき、その抽出したウェイクアップIDを破棄する。

【0063】

無線通信モジュール141は、基地局1に接続している端末装置との間のデータ通信に使用されるチャネルZ(=2.45GHz帯の1つの周波数を有する周波数チャネル)が予め設定されている。

【0064】

無線通信モジュール141は、ホストシステム143からコマンド信号COM1を受けると、起動状態からスリープ状態へ移行し、ホストシステム143からコマンド信号COM2を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。

【0065】

そして、無線通信モジュール141は、アンテナ110を介してビーコンフレームを定期的にブロードキャストする。その後、無線通信モジュール141は、端末装置との間で無線通信リンクを確立する。そして、無線通信モジュール141は、無線通信リンクを確立した端末装置と無線通信を行う。この場合、無線通信モジュール141は、無線通信リンクを確立した端末装置からパケットを受信すると、その受信したパケットからデータを取り出してホストシステム143へ出力する。また、無線通信モジュール141は、ホストシステム143から受けたデータを含むパケットを生成して端末装置へ送信する。

【0066】

また、無線通信モジュール141は、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iをホストシステム143へ出力する。

【0067】

更に、無線通信モジュール141は、起動中に、プローブリクエストフレームによる接続要求をアンテナ110を介して端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から受信すると、その受信した接続要求をホストシステム143へ出力する。

【0068】

有線通信モジュール142は、有線ケーブル30を介して制御装置20から稼動/スリープリスト等の制御情報を受信し、その受信した制御情報をホストシステム143へ出力する。

【0069】

また、有線通信モジュール142は、ホストシステム143から起動信号DRV1および接続要求信号CDM等の制御情報を受け、その受けた制御情報を有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0070】

更に、有線通信モジュール142は、ホストシステム143からコマンド信号COM1を受けると、起動状態からスリープ状態へ移行し、ホストシステム143からコマンド信号COM2を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。

【0071】

ホストシステム143は、ウェイクアップ判定器132から起動信号DRV2を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行し、コマンド信号COM2を生成して無線通信モジュール141および有線通信モジュール142へ出力する。また、ホストシステム143は、Hレベルの制御信号CTL1を生成して切替器120へ出力する。そして、ホストシステム143は、起動信号DRV1を生成し、その生成した起動信号DRV1を有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0072】

また、ホストシステム143は、プローブリクエストフレームによる接続要求を無線通信モジュール141から受けると、接続要求信号CDMを生成し、その生成した接続要求信号CDMを有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0073】

更に、ホストシステム143は、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jと、端末装置のMACアドレスと、データ通信量Bdownj,iとを無線通信モジュール141から受けると、その受けた要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,j、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jをMACアドレスに対応付けて[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を作成する。そうすると、ホストシステム143は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0074】

更に、ホストシステム143は、稼動/スリープリストを制御装置20から受信し、その受信した稼動/スリープリストを無線通信モジュール141へ出力する。そして、ホストシステム143は、基地局1が稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局であれば、コマンド信号COM2を無線通信モジュール141および有線通信モジュール142へ出力する。また、ホストシステム143は、基地局1が稼動/スリープリストに含まれるスリープ基地局であれば、コマンド信号COM1を無線通信モジュール141および有線通信モジュール142へ出力するとともに、Lレベルの制御信号CTL1を切替器120へ出力する。

【0075】

なお、図1に示す基地局2〜Mの各々も、図2に示す基地局1と同じ構成からなる。

【0076】

図3は、図1に示す端末装置11の構成を示すブロック図である。図3を参照して、端末装置11は、アンテナ21と、無線通信モジュール22と、ウェイクアップ信号送信器23と、ホストシステム24とを含む。

【0077】

無線通信モジュール22は、アンテナ21を介してバックグラウンドスキャンを行う。その後、無線通信モジュール22は、ビーコンフレームを受信すると、そのビーコンフレームを受信したときの受信信号強度RSSIi,jを検出する。そして、無線通信モジュール22は、その検出した受信信号強度RSSIi,jと、ビーコンフレームとをホストシステム24へ出力する。

【0078】

また、無線通信モジュール22は、アンテナ21を介して基地局(=基地局1〜mのいずれか)から稼動/スリープリストを受信する。そして、無線通信モジュール22は、稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが最大である稼動基地局または消費電力PAPjが最小である稼動基地局へ接続を変更する。

【0079】

更に、無線通信モジュール22は、プローブリクエストフレームによる接続要求をホストシステム24から受けると、その受けた接続要求をアンテナ21を介して送信する。

【0080】

更に、無線通信モジュール22は、端末装置11における消費電力PSTAi,j、接続可能リストCNLiおよび端末装置11における要求最低速度RateMINiをホストシステム24から受けると、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jとを含むパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を生成し、その生成したパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]をアンテナ21を介して受信信号強度RSSIi,jが最大である基地局(基地局1〜mのいずれか)へ送信する。

【0081】

更に、無線通信モジュール22は、基地局1との間で無線通信リンクが確立されると、アンテナ21を介して基地局1と無線通信を行う。

【0082】

この場合、無線通信モジュール22は、アンテナ21を介して基地局1からパケットを受信し、その受信したパケットを復調してデータを取り出し、その取り出したデータをホストシステム24へ出力する。また、無線通信モジュール22は、ホストシステム24からデータを受け、その受けたデータを含むパケットを生成し、その生成したパケットを無線LANによる変調方式によって変調し、その変調したパケットをアンテナ21を介して基地局1へ送信する。

【0083】

ウェイクアップ信号送信器23は、ウェイクアップID_comを予め保持している。そして、ウェイクアップ信号送信器23は、コマンド信号COM3をホストシステム24から受けると、ウェイクアップID_comを含むウェイクアップ信号WKEを生成する。

【0084】

そして、ウェイクアップ信号送信器23は、ウェイクアップ信号WKEをオンオフキーイングの変調方式によって変調し、その変調したウェイクアップ信号WKEをアンテナ21を介してチャネルXで基地局1へ送信する。

【0085】

このオンオフキーイングの変調方式は、伝送レートが数十kbps〜数百kbpsである変調方式であり、通常の無線LANに用いられる変調方式よりも伝送レートが低い。このように伝送レートが低い変調方式によってウェイクアップ信号WKEを変調するのは、100μWという非常に低い電力で動作するウェイクアップ装置130によってウェイクアップ信号WKEを復調できるようにするためである。

【0086】

ホストシステム24は、端末装置11が無線通信システム100へ参入すると、コマンド信号COM3をウェイクアップ信号送信器23へ出力する。

【0087】

また、ホストシステム24は、無線通信モジュール22がアンテナ21を介して受信したビーコンフレームおよび受信信号強度RSSIi,jを無線通信モジュール22から受ける。そして、ホストシステム24は、その受けたビーコンフレームに含まれるESSIDまたはBSSIDを取り出して管理するとともに、ESSIDまたはBSSIDに基づいて、端末装置11が接続可能な基地局のリストである接続可能リストCNLiを作成する。

【0088】

更に、ホストシステム24は、端末装置11の要求最低速度RateMINiを予め保持している。更に、ホストシステム143は、後述する方法によって、端末装置11における消費電力PSTAi,jを検出する。そうすると、ホストシステム24は、要求最低速度RateMINi、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jを無線通信モジュール22へ出力する。

【0089】

更に、ホストシステム24は、プローブリクエストフレームによる接続要求を生成し、その生成した接続要求を無線通信モジュール22へ出力する。

【0090】

更に、ホストシステム24は、無線通信モジュール22からデータを受けるとともに、データを生成して無線通信モジュール22へ出力する。

【0091】

なお、図1に示す端末装置12〜1Kの各々も、図3に示す端末装置11と同じ構成からなる。

【0092】

図4は、図1に示す制御装置20の構成を示すブロック図である。図4を参照して、制御装置20は、受信手段41と、制御手段42と、記憶手段43と、作成手段44と、決定手段45と、送信手段46とを含む。

【0093】

受信手段41は、基地局1〜mからm個の起動信号DRV1を受信し、その受信したm個の起動信号DRV1を制御手段42へ出力する。

【0094】

また、受信手段41は、接続要求信号CDMを基地局(基地局1〜mの少なくとも1つ)から受信し、その受信した接続要求信号CDMを制御手段42へ出力する。

【0095】

更に、受信手段41は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを基地局1〜mの各々から受信し、その受信した[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを制御手段42へ出力する。

【0096】

更に、受信手段41は、離脱停止通知SEPを基地局(基地局1〜mの少なくとも1つ)から受信し、その受信した離脱停止通知SEPを制御手段42へ出力する。

【0097】

制御手段42は、m個の起動信号DRV1を受信手段41から受け、その受けたm個の起動信号DRV1に応じて、バックグラウンドスキャンを行うことを指示するための指示信号DIR1を生成し、その生成した指示信号DIR1を送信手段46を介して、基地局1〜mに接続している端末装置へ送信する。

【0098】

また、制御手段42は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを受信手段41から受け、その受けた[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを端末装置i毎に記憶手段43に記憶する。

【0099】

更に、制御手段42は、稼動基地局とスリープ基地局とを決定することを指示するための指示信号DIR2を生成して作成手段44へ出力する。

【0100】

更に、制御手段42は、離脱停止通知SEPを受信手段41から受け、その受けた離脱停止通知SEPに応じて、指示信号DIR1を生成し、その生成した指示信号DIR1を送信手段46を介して、基地局1〜mに既に接続している端末装置へ送信する。

【0101】

更に、制御手段42は、接続要求信号CDMを受信手段41から受け、その受けた接続要求信号CDMに応じて、指示信号DIR1を生成し、その生成した指示信号DIR1を送信手段46を介して基地局1〜mに既に接続している端末装置へ送信する。

【0102】

更に、制御手段42は、稼動/スリープリストを決定手段45から受けると、その受けた稼動/スリープリストを送信手段46を介して基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々へ送信する。

【0103】

記憶手段43は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]およびデータ通信量Bdownj,iを端末装置i毎に記憶する。

【0104】

作成手段44は、指示信号DIR2を制御手段42から受けると、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を記憶手段43から読み出す。そして、作成手段44は、その読み出した[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]の受信信号強度RSSIi,jに基づいて、後述する方法によって、各基地局1〜mにおける送信速度Ratej,iを求める。その後、作成手段44は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、送信速度Ratej,iとに基づいて、後述する方法によって、端末装置11〜1Kの全てが自己の要求最低速度RateMINiにできる限り近い送信速度で基地局1〜mのいずれかと無線通信を行うための基地局1〜mと端末装置11〜1Kとの接続関係を示すリンク情報を作成する。そうすると、作成手段44は、その作成したリンク情報と、送信速度Ratej,iとを決定手段45へ出力する。

【0105】

決定手段45は、リンク情報および送信速度Ratej,iを作成手段44から受ける。そして、決定手段45は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]およびデータ通信量Bdownj,iを記憶手段43から読み出す。その後、決定手段45は、データ通信量Bdownj,iおよび送信速度Ratej,iに基づいて、後述する方法によって、基地局1〜mの各々における消費電力PAPjを演算する。

【0106】

そうすると、決定手段45は、リンク情報、消費電力PSTAi,jおよび消費電力PAPjに基づいて、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープすべきかを決定し、稼動/スリープリストを作成して制御手段42へ出力する。

【0107】

送信手段46は、指示信号DIR1を制御手段42から受け、その受けた指示信号DIR1を基地局1〜mに接続している端末装置へ送信する。

【0108】

更に、送信手段46は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々へ送信する。

【0109】

各基地局1〜mの消費電力PAPjおよび送信速度Ratej,iの検出方法について説明する。制御装置20において、作成手段44は、受信信号強度RSSIi,jと、無線通信モジュール141の送信速度Ratej,iと、単位データ量当たりの消費電力PTxj(Ratej,i)との関係を示すテーブルTBL1を予め保持している。

【0110】

テーブルTBL1を表1に示す。

【0111】

【表1】

【0112】

ここで、受信信号強度RSSIi,jは、端末装置iにおける受信信号強度である。従って、表1は、端末装置iにおける受信信号強度RSSIi,jと、基地局jにおける送信速度Ratej,iおよび単位データ量当たりの消費電力PTxj(Ratej,i)とを対応付けたものである。

【0113】

作成手段44は、受信信号強度RSSIi,jおよびデータ通信量Bdownj,iを記憶手段43から読み出す。

【0114】

そして、作成手段44は、その読み出した受信信号強度RSSIi,jに対応する送信速度Ratej,iをテーブルTBL1を参照して検出する。

【0115】

そうすると、作成手段44は、その検出した送信速度Ratej,iを決定手段45へ出力する。

【0116】

このように、作成手段44は、端末装置iにおける受信信号強度RSSIi,jを用いて、端末装置iと無線通信を行う基地局jにおける送信速度Ratej,iを検出する。これは、端末装置iと基地局jとの間の無線通信リンクにおいては、無線通信の対称性から基地局jにおける受信信号強度RSSIj,iが端末装置iにおける受信信号強度RSSIi,jに等しくなることに基づくものである。

【0117】

決定手段45は、送信速度Ratej,iを作成手段44から受ける。また、決定手段45は、各基地局1〜mが通信を行っていないときの消費電力PIdlejと表1とを予め保持している。更に、決定手段45は、データ通信量Bdownj,iを記憶手段43から読み出す。

【0118】

そして、決定手段45は、表1を参照して、送信速度Ratej,iに対応する消費電力PTxj(Ratej,i)を検出する。

【0119】

そうすると、決定手段45は、消費電力PIdlej、データ通信量Bdownj,iおよび消費電力PTxj(Ratej,i)を次式に代入して各基地局1〜mにおける消費電力PAPjを演算する。

【0120】

【数1】

【0121】

各端末装置11〜1Kにおける消費電力PSTAi,jの検出方法について説明する。各端末装置11〜1Kにおいて、無線通信モジュール22は、アップリンクにおけるデータ通信量Bupiを検出し、その検出したデータ通信量Bupiをホストシステム24へ出力する。

【0122】

ホストシステム24は、各端末装置11〜1Kが通信を行っていないときの消費電力PIdleiとDTIM(Delivery Traffic Indication Message)の設定値との関係を示すテーブルTBL2を予め保持している。また、ホストシステム24は、受信信号強度RSSIi,jと、送信速度Ratei,jと、単位データ量当たりの消費電力PTxi(Ratei,j)との関係を示すテーブルTBL3を予め保持している。

【0123】

テーブルTBL2およびテーブルTBL3をそれぞれ表2,3に示す。

【0124】

【表2】

【0125】

【表3】

【0126】

ホストシステム24は、受信信号強度RSSIi,jおよびデータ通信量Bupiを無線通信モジュール22から受け、各端末装置11〜1Kのユーザによって設定されたDTIMの設定値を外部から受ける。そして、ホストシステム24は、その受けたDTIMの設定値に対応する消費電力PIdleiをテーブルTBL2を参照して検出する。なお、ホストシステム24は、DTIMの設定値を受けていないとき、TBL2を参照して、「設定値なし」に対応する5[W]の消費電力Pidleiを検出する。

【0127】

また、ホストシステム24は、その受けた受信信号強度RSSIi,jに対応する送信速度Ratei,jおよび消費電力PTxi(Ratei,j)をテーブルTBL3を参照して検出する。

【0128】

そうすると、ホストシステム24は、消費電力PIdlei、データ通信量Bupiおよび消費電力PTxi(Ratei,j)を次式に代入して各端末装置11〜1Kにおける消費電力PSTAi,jを求める。

【0129】

【数2】

【0130】

図5は、図4に示す記憶手段43における記憶内容の概念図である。また、図6は、接続可能リストCNLiの具体例を示す図である。更に、図7は、稼働基地局およびスリープ基地局の決定方法を説明するための概念図である。

【0131】

無線通信システム100は、基地局1〜3と、端末装置11〜14とからなるものとする。この場合、基地局1〜3は、端末装置11〜14の少なくとも1つからのウェイクアップ信号WKEによってウェイクアップしているものとする。

【0132】

端末装置11の無線通信モジュール22は、基地局1からビーコンフレームBeacon1を受信し、そのビーコンフレームBeacon1を受信したときの受信信号強度RSSI11,1を検出する。そして、端末装置11の無線通信モジュール22は、その検出した受信信号強度RSSI11,1とビーコンフレームBeacon1とをホストシステム24へ出力する。

【0133】

そして、端末装置11のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon1および受信信号強度RSSI11,1を受ける。その後、端末装置11のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon1に基づいて、端末装置11の接続可能リストCNL11を作成する。また、端末装置11のホストシステム24は、端末装置11が基地局1と無線通信するときの消費電力PSTA11,1を上述した方法によって求める。

【0134】

そうすると、端末装置11のホストシステム24は、端末装置11のMACアドレスMACadd11、端末装置11の要求最低速度RateMIN11、受信信号強度RSSI11,1、接続可能リストCNL11および消費電力PSTA11,1を無線通信モジュール22へ出力し、無線通信モジュール22は、MACアドレスMACadd11、端末装置11の要求最低速度RateMIN11、受信信号強度RSSI11,1、接続可能リストCNL11および消費電力PSTA11,1を含むパケットPKT1=[MACadd11/RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]を生成する。そして、端末装置11の無線通信モジュール22は、その生成したパケットPKT1をアンテナ21を介して基地局1へ送信する。

【0135】

基地局1の無線通信モジュール141は、アンテナ110を介してパケットPKT1=[MACadd11/RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]を受信し、その受信したパケットPKT1からMACアドレスMACadd11、要求最低速度RateMIN11、受信信号強度RSSI11,1、接続可能リストCNL11および消費電力PSTA11,1を読み出し、その読み出したMACアドレスMACadd11、要求最低速度RateMIN11、受信信号強度RSSI11,1、接続可能リストCNL11および消費電力PSTA11,1をホストシステム143へ出力する。

【0136】

また、基地局1の無線通信モジュール141は、端末装置11と無線通信するときのデータ通信量Bdown1,11と、端末装置12と無線通信するときのデータ通信量Bdown1,12とをホストシステム143へ出力する。

【0137】

そうすると、基地局1のホストシステム143は、MACアドレスMACadd11、要求最低速度RateMIN11、受信信号強度RSSI11,1、接続可能リストCNL11、消費電力PSTA11,1およびデータ通信量Bdown1,11,Bdown1,12を無線通信モジュール141から受ける。そして、基地局1のホストシステム143は、要求最低速度RateMIN11、受信信号強度RSSI11,1、接続可能リストCNL11および消費電力PSTA11,1をMACアドレスMACadd11に対応付けて[MACadd11:RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]を作成し、[MACadd11:RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]およびデータ通信量Bdown1,11,Bdown1,12を有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0138】

また、端末装置12の無線通信モジュール22は、基地局1〜3からそれぞれビーコンフレームBeacon1〜Beacon3を受信し、そのビーコンフレームBeacon1〜Beacon3を受信したときの受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3を検出する。そして、端末装置12の無線通信モジュール22は、ビーコンフレームBeacon1〜Beacon3および受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3をホストシステム24へ出力する。

【0139】

そして、端末装置12のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon1〜Beacon3および受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3を受ける。その後、端末装置12のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon1〜Beacon3に基づいて、端末装置12の接続可能リストCNL12を作成する。また、端末装置12のホストシステム24は、端末装置12がそれぞれ基地局1〜3と無線通信するときの消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3を上述した方法によって求める。

【0140】

そうすると、端末装置12のホストシステム24は、端末装置12のMACアドレスMACadd12、端末装置12の要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12および消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3を無線通信モジュール22へ出力し、無線通信モジュール22は、MACアドレスMACadd12、要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12および消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3を含むパケットPKT2=[MACadd12/RateMIN12/RSSI12,1/RSSI12,2/RSSI12,3/CNL12/PSTA12,1/PSTA12,2/PSTA12,3]を生成する。そして、端末装置12の無線通信モジュール22は、その生成したパケットPKT2をアンテナ21を介して基地局2へ送信する。この場合、端末装置12がパケットPKT2を基地局2へ送信するのは、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3のうち、基地局2からのビーコンフレームBeacon2を受信したときに得られる受信信号強度RSSI12,2が最大であるからである。このように、最大の受信信号強度RSSI12,2が得られる基地局2へパケットPKT2を送信することによって、要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12および消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3を制御装置20へ確実に送信できる。

【0141】

基地局2の無線通信モジュール141は、アンテナ110を介してパケットPKT2=[MACadd12/RateMIN12/RSSI12,1/RSSI12,2/RSSI12,3/CNL12/PSTA12,1/PSTA12,2/PSTA12,3]を受信し、その受信したパケットPKT2からMACアドレスMACadd12、要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12および消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3を読み出し、その読み出したMACアドレスMACadd12、要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12および消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3をホストシステム143へ出力する。

【0142】

また、基地局2の無線通信モジュール141は、端末装置12と無線通信するときのデータ通信量Bdown2,12と、端末装置13と無線通信するときのデータ通信量Bdown2,13とをホストシステム143へ出力する。

【0143】

そうすると、基地局2のホストシステム143は、MACアドレスMACadd12、要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12、消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3およびデータ通信量Bdown2,12,Bdown2,13を無線通信モジュール141から受ける。そして、基地局2のホストシステム143は、要求最低速度RateMIN12、受信信号強度RSSI12,1,RSSI12,2,RSSI12,3、接続可能リストCNL12、消費電力PSTA12,1,PSTA12,2,PSTA12,3をMACアドレスMACadd12に対応付けて[MACadd12:RateMIN12/RSSI12,1/RSSI12,2/RSSI12,3/CNL12/PSTA12,1/PSTA12,2/PSTA12,3]を作成し、[MACadd12:RateMIN12/RSSI12,1/RSSI12,2/RSSI12,3/CNL12/PSTA12,1/PSTA12,2/PSTA12,3]およびデータ通信量Bdown2,12,Bdown2,13を有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0144】

更に、端末装置13の無線通信モジュール22は、基地局2,3からそれぞれビーコンフレームBeacon2,Beacon3を受信し、そのビーコンフレームBeacon2,Beacon3を受信したときの受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3を検出する。そして、端末装置13の無線通信モジュール22は、ビーコンフレームBeacon2,Beacon3および受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3をホストシステム24へ出力する。

【0145】

そして、端末装置13のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon2,Beacon3および受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3を受ける。その後、端末装置13のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon2,Beacon3に基づいて、端末装置13の接続可能リストCNL13を作成する。また、端末装置13のホストシステム24は、端末装置13がそれぞれ基地局2,3と無線通信するときの消費電力PSTA13,2,PSTA13,3を上述した方法によって求める。

【0146】

そうすると、端末装置13のホストシステム24は、端末装置13のMACアドレスMACadd13、端末装置13の要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3を無線通信モジュール22へ出力し、無線通信モジュール22は、MACアドレスMACadd13、要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3を含むパケットPKT3=[MACadd13/RateMIN13/RSSI13,2/RSSI13,3/CNL13/PSTA13,2/PSTA13,3]を生成する。そして、端末装置13の無線通信モジュール22は、その生成したパケットPKT3をアンテナ21を介して基地局2へ送信する。この場合、端末装置13がパケットPKT3を基地局2へ送信するのは、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3のうち、基地局2からのビーコンフレームBeacon2を受信したときに得られる受信信号強度RSSI13,2が最大であるからである。このように、最大の受信信号強度RSSI13,2が得られる基地局2へパケットPKT3を送信することによって、要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3を制御装置20へ確実に送信できる。

【0147】

基地局2の無線通信モジュール141は、アンテナ110を介してパケットPKT3=[MACadd13/RateMIN13/RSSI13,2/RSSI13,3/CNL13/PSTA13,2/PSTA13,3]を受信し、その受信したパケットPKT3からMACアドレスMACadd13、要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3を読み出し、その読み出したMACアドレスMACadd13、要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3をホストシステム143へ出力する。

【0148】

そうすると、基地局2のホストシステム143は、MACアドレスMACadd13、要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3を無線通信モジュール141から受ける。そして、基地局2のホストシステム143は、要求最低速度RateMIN13、受信信号強度RSSI13,2,RSSI13,3、接続可能リストCNL13および消費電力PSTA13,2,PSTA13,3をMACアドレスMACadd13に対応付けて[MACadd13:RateMIN13/RSSI13,2/RSSI13,3/CNL13/PSTA13,2/PSTA13,3]を作成し、その作成した[MACadd13:RateMIN13/RSSI13,2/RSSI13,3/CNL13/PSTA13,2/PSTA13,3]を有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0149】

更に、端末装置14の無線通信モジュール22は、基地局3からビーコンフレームBeacon3を受信し、そのビーコンフレームBeacon3を受信したときの受信信号強度RSSI14,3を検出する。そして、端末装置14の無線通信モジュール22は、その検出した受信信号強度RSSI14,3とビーコンフレームBeacon3とをホストシステム24へ出力する。

【0150】

そして、端末装置14のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon3および受信信号強度RSSI14,3を受ける。その後、端末装置14のホストシステム24は、ビーコンフレームBeacon3に基づいて、端末装置14の接続可能リストCNL14を作成する。また、端末装置14のホストシステム24は、端末装置14が基地局3と無線通信するときの消費電力PSTA14,3を上述した方法によって求める。

【0151】

そうすると、端末装置14のホストシステム24は、端末装置14のMACアドレスMACadd14、端末装置14の要求最低速度RateMIN14、受信信号強度RSSI14,3、接続可能リストCNL14および消費電力PSTA14,3を無線通信モジュール22へ出力し、無線通信モジュール22は、MACアドレスMACadd14、要求最低速度RateMIN14、受信信号強度RSSI14,3、接続可能リストCNL14および消費電力PSTA14,3を含むパケットPKT4=[MACadd14/RateMIN14/RSSI14,3/CNL14/PSTA14,3]を生成する。そして、端末装置14のホストシステム24は、その生成したパケットPKT4を無線通信モジュール22およびアンテナ21を介して基地局3へ送信する。

【0152】

基地局3の無線通信モジュール141は、アンテナ110を介してパケットPKT4=[MACadd14/RateMIN14/RSSI14,3/CNL14/PSTA14,3]を受信し、その受信したパケットPKT4からMACアドレスMACadd14、要求最低速度RateMIN14、受信信号強度RSSI14,3、接続可能リストCNL14および消費電力PSTA14,3を読み出し、その読み出したMACアドレスMACadd14、要求最低速度RateMIN14、受信信号強度RSSI14,3、接続可能リストCNL14および消費電力PSTA14,3をホストシステム143へ出力する。

【0153】

また、基地局3の無線通信モジュール141は、端末装置12と無線通信するときのデータ通信量Bdown3,12と、端末装置13と無線通信するときのデータ通信量Bdown3,13と、端末装置14と無線通信するときのデータ通信量Bdown3,14とをホストシステム143へ出力する。

【0154】

そうすると、基地局3のホストシステム143は、MACアドレスMACadd14、要求最低速度RateMIN14、受信信号強度RSSI14,3、接続可能リストCNL14、消費電力PSTA14,3およびデータ通信量Bdown3,12,Bdown3,13,Bdown3,14を無線通信モジュール141から受ける。そして、基地局3のホストシステム143は、要求最低速度RateMIN14、受信信号強度RSSI14,3、接続可能リストCNL14および消費電力PSTA14,3をMACアドレスMACadd14に対応付けて[MACadd14:RateMIN14/RSSI14,3/CNL14/PSTA14,3]を作成し、[MACadd14:RateMIN14/RSSI14,3/CNL14/PSTA14,3]およびデータ通信量Bdown3,12,Bdown3,13,Bdown3,14を有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0155】

制御装置20の受信手段41は、[MACadd11:RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]およびデータ通信量Bdown1,11,Bdown1,12を基地局1から受信し、その受信した[MACadd11:RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]およびデータ通信量Bdown1,11,Bdown1,12を制御手段42へ出力する。

【0156】

また、制御装置20の受信手段41は、[MACadd12:RateMIN12/RSSI12,1/RSSI12,2/RSSI12,3/CNL12/PSTA12,1/PSTA12,2/PSTA12,3]およびデータ通信量Bdown2,12,Bdown2,13を基地局2から受信し、その受信した[MACadd12:RateMIN12/RSSI12,1/RSSI12,2/RSSI12,3/CNL12/PSTA12,1/PSTA12,2/PSTA12,3]およびデータ通信量Bdown2,12,Bdown2,13を制御手段42へ出力する。

【0157】

更に、制御装置20の受信手段41は、[MACadd13:RateMIN13/RSSI13,2/RSSI13,3/CNL13/PSTA13,2/PSTA13,3]を基地局2から受信し、その受信した[MACadd13:RateMIN13/RSSI13,2/RSSI13,3/CNL13/PSTA13,2/PSTA13,3]を制御手段42へ出力する。

【0158】

更に、制御装置20の受信手段41は、[MACadd14:RateMIN14/RSSI14,3/CNL14/PSTA14,3]およびデータ通信量Bdown3,12,Bdown3,13,Bdown3,14を基地局3から受信し、その受信した[MACadd14:RateMIN14/RSSI14,3/CNL14/PSTA14,3]およびデータ通信量Bdown3,12,Bdown3,13,Bdown3,14を制御手段42へ出力する。

【0159】

そして、制御装置20の制御手段42は、[MACadd11:RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]およびデータ通信量Bdown1,11,Bdown1,12等を受信手段41から受け、その受けた[MACadd11:RateMIN11/RSSI11,1/CNL11/PSTA11,1]およびデータ通信量Bdown1,11,Bdown1,12等を図5に示す情報IFO1として記憶手段43に記憶する。

【0160】

制御装置20の作成手段44は、制御手段42からの指示信号DIR2に応じて、図5に示す情報IFO1を記憶手段43から読み出す。そして、作成手段44は、情報IFO1の接続可能リストCNL11(図6の(a)参照)に基づいて、端末装置11が基地局1に接続可能であることを検知する。

【0161】

また、作成手段44は、情報IFO1の接続可能リストCNL12(図6の(b)参照)に基づいて、端末装置12が基地局1〜3に接続可能であることを検知する。

【0162】

以下、同様にして、作成手段44は、情報IFO1の接続可能リストCNL13(図6の(c)参照)に基づいて、端末装置13が基地局2,3に接続可能であることを検知し、情報IFO1の接続可能リストCNL14(図6の(d)参照)に基づいて、端末装置14が基地局3に接続可能であることを検知する。

【0163】

そうすると、作成手段44は、その検知結果に基づいて、基地局1〜3と端末装置11〜14との間に接続可能な無線通信リンクML1〜ML7(=点線で示されている)を張る(図7の(b)参照)。

【0164】

基地局1は、端末装置11,12との間でそれぞれ接続可能な無線通信リンクML1,ML2を有するので、制御装置20の作成手段44は、基地局1が端末装置11と無線通信を行うときの送信速度Rate1,11と、基地局1が端末装置12と無線通信を行うときの送信速度Rate1,12とを求め、決定手段45は、基地局1における消費電力PAP1を求める。

【0165】

より具体的には、作成手段44は、情報IFO1の第1行目の受信信号強度RSSI11,1に基づいて、受信信号強度RSSI11,1に対応する送信速度Rate1,11をテーブルTBL1を参照して検出する。また、作成手段44は、情報IFO1の第2行目の受信信号強度RSSI12,1に基づいて、受信信号強度RSSI12,1に対応する送信速度Rate1,12をテーブルTBL1を参照して検出する。

【0166】

送信速度Rate1,11は、基地局1が端末装置11と無線通信を行うときの基地局1における送信速度であり、送信速度Rate1,12は、基地局1が端末装置12と無線通信を行うときの基地局1における送信速度である。

【0167】

そして、作成手段44は、その検出した送信速度Rate1,11,Rate1,12を決定手段45へ出力する。

【0168】

決定手段45は、送信速度Rate1,11,Rate1,12を受ける。そして、決定手段45は、テーブルTBL1を参照して、送信速度Rate1,11に対応する消費電力PTX1(Rate1,11)を検出し、送信速度Rate1,12に対応する消費電力PTX1(Rate1,12)を検出する。

【0169】

消費電力PTX1(Rate1,11)は、基地局1が端末装置11と無線通信を行うときの基地局1における単位データ当たりの消費電力であり、消費電力PTX1(Rate1,12)は、基地局1が端末装置12と無線通信を行うときの基地局1における単位データ当たりの消費電力である。

【0170】

そして、決定手段45は、情報IFO1の第1行目のデータ通信量Bdown1,11および第2行目のデータ通信量Bdown1,12と、消費電力Pidle1と、その検出した消費電力PTX1(Rate1,11),PTX1(Rate1,12)とを式(1)に代入して基地局1における消費電力PAP1を求める。

【0171】

また、基地局2は、端末装置12,13との間でそれぞれ無線通信リンクML3,ML4を有するので、作成手段44および決定手段45は、同様にして、基地局2が端末装置12と無線通信を行うときの送信速度Rate2,12と、基地局2が端末装置13と無線通信を行うときの送信速度Rate2,13と、基地局2における消費電力PAP2とを求める。

【0172】

更に、基地局3は、端末装置12〜14との間でそれぞれ無線通信リンクML5〜ML7を有するので、作成手段44および決定手段45は、同様にして、基地局3が端末装置12と無線通信を行うときの送信速度Rate3,12と、基地局3が端末装置13と無線通信を行うときの送信速度Rate3,13と、基地局3が端末装置14と無線通信を行うときの送信速度Rate3,14と、基地局3における消費電力PAP3とを求める。

【0173】

そうすると、作成手段44は、次の2つの条件を用いて、各端末装置11〜14が自己の要求最低速度RateMINiにできる限り近い送信速度で無線通信可能な基地局を接続可能な基地局として決定し、基地局1〜3と端末装置11〜14との間に無線通信用のリンクを張る。

【0174】

(Cnd1)端末装置の要求最低速度を満たす基地局を接続可能な基地局とし、リンクを張る。

【0175】

(Cnd2)要求最低速度を満たす基地局が無い場合、最も高い送信速度が得られる基地局を接続可能な基地局とし、リンクを張る。

【0176】

より具体的には、作成手段44は、情報IFO1の第1行目の要求最低速度RateMIN11と、送信速度Rate1,11とに基づいて、基地局1の送信速度Rate1,11が要求最低速度RateMIN11以上であれば、基地局1を接続可能な基地局として基地局1と端末装置11との間に無線通信リンクMLC1(実線で示されている)を張る(図7の(c)参照)。また、作成手段44は、送信速度Rate1,11が要求最低速度RateMIN11よりも小さいとき、端末装置11が基地局1とのみ接続可能であるので、基地局1の送信速度Rate1,11を最も高い送信速度とみなして基地局1と端末装置11との間に無線通信リンクMLC1(実線で示されている)を張る(図7の(c)参照)。

【0177】

引き続いて、作成手段44は、情報IFO1の第2行目の要求最低速度RateMIN12と、送信速度Rate1,12,Rate2,12,Rate3,12とに基づいて、同様にして、基地局1と端末装置12との間、基地局2と端末装置12との間、基地局3と端末装置12との間にそれぞれ無線通信リンクMLC2,MLC3,MLC5(実線で示されている)を張る(図7の(c)参照)。

【0178】

以下、同様にして、作成手段44は、基地局3と端末装置13との間、および基地局3と端末装置14との間にそれぞれ無線通信リンクMLC6,MLC7(実線で示されている)を張り、リンク情報LKIF1を作成する(図7の(c)参照)。

【0179】

なお、上記の2つの条件(Cnd1),(Cnd2)を用いて各端末装置が接続可能な基地局を決定するとき、条件(Cnd1)を用いて接続可能な基地局が決定されなければ、条件(Cnd2)が用いられるので、上記の2つの条件(Cnd1),(Cnd2)を用いて各端末装置が接続可能な基地局を決定することは、各端末装置iの要求最低速度RateMINiにできる限り近い送信速度で無線通信が可能な基地局を接続可能な基地局として決定し、基地局と端末装置との間にリンクを張ることに相当する。

【0180】

作成手段44は、リンク情報LKIF1を作成すると、その作成したリンク情報LKIF1を決定手段45へ出力する。

【0181】

決定手段45は、リンク情報LKIF1を受け、その受けたリンク情報LKIF1に基づいて、次の条件を用いて基地局1〜3から稼動すべき基地局とスリープすべき基地局とを決定する。

【0182】

(Cnd3)ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局である場合、その基地局を稼動基地局とする。

【0183】

(Cnd4)稼動基地局とした基地局と接続可能である端末装置の、稼動基地局以外の基地局との無線通信リンクを削除する。

【0184】

(Cnd5)端末装置と無線通信リンクが無くなった基地局をスリープ基地局とする。

【0185】

(Cnd6)端末装置との間で無線通信リンクを最も多く有する基地局を稼動基地局とする。

【0186】

(Cnd6−1)無線通信リンクが同数である基地局が複数存在する場合、ランダムに稼動基地局を選択する。

【0187】

(Cnd6−2)無線通信リンクが同数である基地局が複数存在する場合、消費電力が最も少ない基地局を稼動基地局とする。

【0188】

(Cnd7)全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局になるまで、条件(Cnd4)〜(Cnd6)を繰り返し実行する。

【0189】

より具体的には、決定手段45は、リンク情報LKIF1に基づいて、端末装置11,13,14にとって、それぞれ、基地局1,3が唯一の接続可能な基地局であることを検知し、条件(Cnd3)を用いて、基地局1,3を稼動基地局と決定する(図7の(d)参照)。

【0190】

決定手段45は、次に、条件(Cnd4)を適用して、端末装置12が稼動基地局である基地局1との間で無線通信リンクMLC2を有し、かつ、稼動基地局である基地局3との間で無線通信リンクMLC5を有するので、基地局2と端末装置12との間の無線通信リンクMLC3を削除する。また、決定手段45は、端末装置13が稼動基地局である基地局3との間で無線通信リンクMLC6を有するので、基地局2と端末装置13との間の無線通信リンクML4を削除し、基地局3と端末装置13との間で無線通信リンクMLC6を張る(図7の(d)参照)。

【0191】

引き続いて、決定手段45は、条件(Cnd5)を適用して、端末装置11〜14との間で無線通信リンクが無くなった基地局2をスリープ基地局として決定する(図7の(e)参照)。

【0192】

更に、決定手段45は、条件(Cnd6)を実行する。この場合、基地局3は、端末装置12〜14との間で最も多い3個の無線通信リンクMLC5,MLC6,MLC7を有するので、決定手段45は、基地局3が条件(Cnd6)も満たすことを確認し、基地局3を稼動基地局とする。

【0193】

この段階で、基地局1〜3の全てが稼動基地局またはスリープ基地局になっているので、決定手段45は、稼動基地局またはスリープ基地局の決定動作を終了し、稼動/スリープリスト=[基地局1:稼動基地局、基地局2:スリープ基地局、基地局3:稼動基地局]を作成して制御手段42へ出力する。

【0194】

無線通信システム100が基地局1〜5と端末装置11〜16とからなる場合について、稼働基地局およびスリープ基地局の決定方法を説明する。

【0195】

図8は、図4に示す記憶手段43における他の記憶内容の概念図である。また、図9は、接続可能リストCNLiの他の具体例を示す図である。更に、図10および図11は、それぞれ、稼働基地局およびスリープ基地局の他の決定方法を説明するための第1および第2の概念図である。

【0196】

無線通信システム100が基地局1〜5と端末装置11〜16とからなる場合、制御装置20の制御手段42は、図5において説明した方法と同じ方法によって、端末装置11〜16から情報を収集し、記憶手段43は、図8に示す情報IFO2を記憶している。なお、図8に示す接続可能リストCNL11〜CNL16の内容は、それぞれ、図9の(a)〜(f)に示されている。また、基地局1〜5は、端末装置11〜16によってウェイクアップされた基地局である。

【0197】

制御装置20の作成手段44は、制御手段42からの指示信号DIR2に応じて、図8に示す情報IFO2を記憶手段43から読み出す。そして、作成手段44は、情報IFO2の接続可能リストCNL11(図9の(a)参照)に基づいて、端末装置11が基地局1に接続可能であることを検知する。

【0198】

また、作成手段44は、情報IFO2の接続可能リストCNL12(図9の(b)参照)に基づいて、端末装置12が基地局1〜3に接続可能であることを検知する。

【0199】

以下、同様にして、作成手段44は、情報IFO2の接続可能リストCNL13(図9の(c)参照)に基づいて、端末装置13が基地局2,3に接続可能であることを検知し、情報IFO2の接続可能リストCNL14(図9の(d)参照)に基づいて、端末装置14が基地局2,3,4に接続可能であることを検知し、情報IFO2の接続可能リストCNL15(図9の(e)参照)に基づいて、端末装置15が基地局4,5に接続可能であることを検知し、情報IFO2の接続可能リストCNL16(図9の(f)参照)に基づいて、端末装置16が基地局4,5に接続可能であることを検知する。

【0200】

そうすると、作成手段44は、その検知結果に基づいて、基地局1〜5と端末装置11〜16との間に接続可能な無線通信リンクML11〜ML23(=点線で示されている)を張る(図10の(b)参照)。

【0201】

基地局1は、端末装置11,12との間でそれぞれ接続可能な無線通信リンクML11,ML12を有するので、制御装置20の作成手段44は、基地局1が端末装置11と無線通信を行うときの送信速度Rate1,11と、基地局1が端末装置12と無線通信を行うときの送信速度Rate1,12とを求める。

【0202】

より具体的には、作成手段44は、情報IFO2の第1行目の受信信号強度RSSI11,1に基づいて、受信信号強度RSSI11,1に対応する送信速度Rate1,11をテーブルTBL1を参照して検出する。また、作成手段44は、情報IFO2の第2行目の受信信号強度RSSI12,1に基づいて、受信信号強度RSSI12,1に対応する送信速度Rate1,12をテーブルTBL1を参照して検出する。

【0203】

また、基地局2は、端末装置12,13,14との間でそれぞれ無線通信リンクML13,ML15,ML17を有するので、作成手段44は、同様にして、基地局2が端末装置12と無線通信を行うときの送信速度Rate2,12と、基地局2が端末装置13と無線通信を行うときの送信速度Rate2,13と、基地局2が端末装置14と無線通信を行うときの送信速度Rate2,14とを求める。

【0204】

更に、基地局3は、端末装置12〜14との間でそれぞれ無線通信リンクML14,ML16,ML18を有するので、作成手段44は、同様にして、基地局3が端末装置12と無線通信を行うときの送信速度Rate3,12と、基地局3が端末装置13と無線通信を行うときの送信速度Rate3,13と、基地局3が端末装置14と無線通信を行うときの送信速度Rate3,14とを求める。

【0205】

更に、基地局4は、端末装置14〜16との間でそれぞれ無線通信リンクML19,ML20,ML22を有するので、作成手段44は、同様にして、基地局4が端末装置14と無線通信を行うときの送信速度Rate4,14と、基地局4が端末装置15と無線通信を行うときの送信速度Rate4,15と、基地局4が端末装置16と無線通信を行うときの送信速度Rate4,16とを求める。

【0206】

更に、基地局5は、端末装置15,16との間でそれぞれ無線通信リンクML21,ML23を有するので、作成手段44は、同様にして、基地局5が端末装置15と無線通信を行うときの送信速度Rate5,15と、基地局5が端末装置16と無線通信を行うときの送信速度Rate5,16とを求める。

【0207】

そうすると、作成手段44は、上記の2つの条件(Cnd1),(Cnd2)を用いて、各端末装置11〜16が自己の要求最低速度RateMINiを満たす、または要求最低速度RateMINiにできる限り近い送信速度で無線通信可能な基地局を接続可能な基地局として決定し、基地局1〜5と端末装置11〜16との間に無線通信リンクを張る。

【0208】

より具体的には、作成手段44は、情報IFO2の第1行目の要求最低速度RateMIN11と、送信速度Rate1,11とに基づいて、図7において説明した方法と同じ方法によって、基地局1を接続可能な基地局として基地局1と端末装置11との間に無線通信リンクMLC11(実線で示されている)を張る(図10の(c)参照)。

【0209】

引き続いて、作成手段44は、情報IFO2の第2行目の要求最低速度RateMIN12と、送信速度Rate1,12,Rate2,12,Rate3,12とに基づいて、同様にして、基地局1と端末装置12との間、および基地局2と端末装置12との間にそれぞれ無線通信リンクMLC12,MLC13(実線で示されている)を張る(図10の(c)参照)。

【0210】

以下、同様にして、作成手段44は、基地局2と端末装置13との間、基地局3と端末装置13との間、基地局3と端末装置14との間、基地局4と端末装置14との間、基地局4と端末装置15との間、基地局4と端末装置16との間および基地局5と端末装置16との間にそれぞれ無線通信リンクMLC15,MLC16,MLC18,MLC19,MLC20,MLC22,MLC23(実線で示されている)を張り、リンク情報LKIF2を作成する(図10の(c)参照)。

【0211】

作成手段44は、リンク情報LKIF2を作成すると、その作成したリンク情報LKIF2と、送信速度Rate1,11,Rate1,12,Rate2,12,Rate2,13,Rate2,14,Rate3,12,Rate3,13,Rate3,14,Rate4,14,Rate4,15,Rate4,16,Rate5,15,Rate5,16とを決定手段45へ出力する。

【0212】

決定手段45は、リンク情報LKIF2と、送信速度Rate1,11,Rate1,12,Rate2,12,Rate2,13,Rate2,14,Rate3,12,Rate3,13,Rate3,14,Rate4,14,Rate4,15,Rate4,16,Rate5,15,Rate5,16とを作成手段44から受ける。また、決定手段45は、情報IFO2を記憶手段43から読み出す。

【0213】

そして、決定手段45は、送信速度Rate1,11に対応する消費電力PTX1(Rate1,11)をテーブルTBL1を参照して検出し、送信速度Rate1,12に対応する消費電力PTX1(Rate1,12)をテーブルTBL1を参照して検出する。

【0214】

その後、決定手段45は、情報IFO2の第1行目のデータ通信量Bdown1,11および第2行目のデータ通信量Bdown1,12と、消費電力Pidle1と、その検出した消費電力PTX1(Rate1,11),PTX1(Rate1,12)とを式(1)に代入して基地局1における消費電力PAP1を求める。

【0215】

以下、同様にして、決定手段45は、基地局2における消費電力PAP2、基地局3における消費電力PAP3、基地局4における消費電力PAP4および基地局5における消費電力PAP5を求める。

【0216】

そうすると、決定手段45は、その受けたリンク情報LKIF2に基づいて、上記の条件(Cnd3)〜(Cnd7)を用いて基地局1〜5から稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。

【0217】

より具体的には、決定手段45は、リンク情報LKIF2に基づいて、端末装置11にとって、基地局1が唯一の接続可能な基地局であることを検知し、条件(Cnd3)を用いて、基地局1を稼動基地局と決定する(図10の(d)参照)。

【0218】

決定手段45は、次に、条件(Cnd4)を適用して、端末装置12が稼動基地局である基地局1との間で無線通信リンクMLC12を有するので、基地局2と端末装置12との間の無線通信リンクMLC13と、基地局3と端末装置12との間の無線通信リンクML14とを削除する(図10の(d)参照)。

【0219】

その後、決定手段45は、条件(Cnd5)を適用するが、端末装置との間で無線通信リンクが無くなった基地局が存在しないので、引き続いて、条件(Cnd6)を適用して、端末装置との間で最も多くの無線通信リンクを有する基地局4を稼働基地局として決定する(図11の(e)参照)。

【0220】

更に、決定手段45は、条件(Cnd4)を再度適用して、無線通信リンクML17,MLC18,ML21,MLC23を削除する。そして、決定手段45は、条件(Cnd5)を再度適用して、基地局5をスリープ基地局と決定する(図11の(f)参照)。

【0221】

その後、決定手段45は、条件(Cnd6)を再度適用する。この場合、基地局2,3は、端末装置13との間でそれぞれ1つの無線通信リンクMLC15,MLC16を有する。従って、決定手段45は、条件(Cnd6−1)を適用して、基地局2,3からランダムに基地局2を稼働基地局として決定する。

【0222】

また、決定手段45は、条件(Cnd6−2)を適用して、消費電力が最も少ない基地局2を稼働基地局として決定する(図11の(f)参照)。この場合、決定手段45は、基地局2の消費電力PAP2と端末装置13の消費電力PSTA13,2との和である総合消費電力Ptotal1と、基地局3の消費電力PAP3と端末装置13の消費電力PSTA13,3との和である総合消費電力Ptotal2とを演算し、総合消費電力Ptotal1,Ptotal2のうち、より小さい総合消費電力Ptotal1が得られる基地局2を稼働基地局として決定する。

【0223】

引き続いて、決定手段45は、条件(Cnd4)を適用し、基地局3と端末装置13との間の無線通信リンクMLC16を削除する。そして、決定手段45は、条件(Cnd5)を再度適用して、基地局3をスリープ基地局と決定する(図11の(g)参照)。

【0224】

この段階で、基地局1〜5の全てが稼動基地局またはスリープ基地局に決定されているので、決定手段45は、稼動基地局またはスリープ基地局の決定動作を終了し、稼動/スリープリスト=[基地局1:稼動基地局、基地局2:稼働基地局、基地局3:スリープ基地局、基地局4:稼働基地局、基地局5:スリープ基地局]を作成して制御手段42へ出力する。

【0225】

上述したように、条件(Cnd1),(Cnd2)を適用することによって、端末装置11〜1Kは、基地局1〜mとの間で自己の要求最低速度RateMINiにできる限り近い送信速度で無線通信を行うことができる。

【0226】

また、条件(Cnd3)を適用することによって、基地局1〜mが配置された領域の端部近くに存在する端末装置は、基地局(基地局1〜mのいずれか)との間で無線通信リンクを確保する。

【0227】

更に、条件(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6)を適用することによって、できるだけ多くの端末装置が稼動基地局との間で無線通信リンクを確立し、不要な基地局がスリープする。即ち、稼動すべき基地局の個数が最小になる。

【0228】

従って、条件(Cnd3)〜(Cnd7)を適用することによって、無線通信システム100内に存在する端末装置11〜1Kの全ての基地局(起動している基地局)への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【0229】

そして、条件(Cnd6−2)を適用することによって、稼動すべき基地局の個数を最小限にした上で無線通信システム100における消費電力を少なくできる。この場合、稼動すべき基地局の消費電力と、その基地局に接続する端末装置の消費電力との合計である総合消費電力が少なくなる基地局を稼動基地局と決定するので、無線通信システム100における消費電力を少なくできることになる。このように、この発明の実施の形態においては、端末装置の消費電力も併せて消費電力が少なくなる基地局を稼動基地局と決定することを特徴とする。

【0230】

この発明の実施の形態においては、決定手段45は、次の条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd7)を用いて稼働基地局とスリープ基地局とを決定してもよい。

【0231】

(Cnd3)ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局である場合、その基地局を稼動基地局とする。

【0232】

(Cnd4)稼動基地局とした基地局と接続可能である端末装置の、稼動基地局以外の基地局との無線通信リンクを削除する。

【0233】

(Cnd5)端末装置と無線通信リンクが無くなった基地局をスリープ基地局とする。

【0234】

(Cnd6A)ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局である場合、その基地局を稼動基地局とする。

【0235】

(Cnd6B)端末装置との無線通信リンクが最も少ない基地局をスリープ基地局とし、そのスリープ基地局とした基地局に接続可能な無線通信リンクを削除する。

【0236】

(Cnd6B−1)無線通信リンクが同数である基地局が複数存在する場合、ランダムにスリープ基地局を選択する。

【0237】

(Cnd6B−2)無線通信リンクが同数である基地局が複数存在する場合、消費電力が最も多い基地局をスリープ基地局とする。

【0238】

(Cnd7)全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局になるまで、条件(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B)を繰り返し実行する。

【0239】

図12は、稼働基地局およびスリープ基地局の更に他の決定方法を説明するための概念図である。

【0240】

図10および図12を参照して、条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd7)を用いて稼動基地局およびスリープ基地局を決定する方法について説明する。

【0241】

リンク情報LKIF2を作成し、基地局1が稼動基地局と決定されるまでの動作は、図10に示すとおりである。

【0242】

制御装置20の決定手段45は、図10の(d)において、基地局1を稼動基地局と決定し、基地局2と端末装置12との間の無線通信リンクMLC13と、基地局3と端末装置12との間の無線通信リンクML14とを削除した後、条件(Cnd5)を適用する。しかし、端末装置との間で無線通信リンクが無くなった基地局は、存在しないので、決定手段45は、次に、条件(Cnd6A)を適用する。

【0243】

しかし、条件(Cnd6A)を満たす基地局は、存在しないので、決定手段45は、条件(Cnd6B)を適用する。この段階で稼動基地局またはスリープ基地局に決定されていない基地局2〜5のうち、基地局2,3,5は、端末装置との間で、同じ2個の無線通信リンクを有する。従って、決定手段45は、例えば、条件(Cnd6B−1)を適用して、基地局3をスリープ基地局と決定し、基地局3に接続可能な無線通信リンクMLC16,MLC18を削除する(図12の(e)参照)。

【0244】

その後、決定手段45は、条件(Cnd4),(Cnd5)を再び適用するが、条件(Cnd4),(Cnd5)を満たす基地局が存在しないので、条件(Cnd6A)を適用する。そして、決定手段45は、基地局2が端末装置13にとって唯一の無線通信リンクMLC15を有するので、基地局2を稼動基地局と決定する(図12の(f)参照)。

【0245】

引き続いて、決定手段45は、条件(Cnd6B)を適用し、端末装置との無線通信リンク数が最も少ない基地局5をスリープ基地局と決定し、基地局5に接続可能な無線通信リンクML21,MLC23を削除する。そして、決定手段45は、更に、条件(Cnd4)を適用して、基地局4と端末装置14との間の無線通信リンクMLC19を削除するとともに、基地局2と端末装置14との間に無線通信リンクMLC17を張る(図12の(g)参照)。

【0246】

その後、決定手段45は、条件(Cnd5)を満たす基地局が存在しないので、条件(Cnd6A)を適用して、基地局4を稼動基地局と決定する(図12の(h)参照)。

【0247】

この段階で、基地局1〜5の全てが稼動基地局またはスリープ基地局に決定されているので、決定手段45は、稼動基地局またはスリープ基地局の決定動作を終了し、稼動/スリープリスト=[基地局1:稼動基地局、基地局2:稼働基地局、基地局3:スリープ基地局、基地局4:稼働基地局、基地局5:スリープ基地局]を作成して制御手段42へ出力する。

【0248】

なお、決定手段45は、図12の(e)において、条件(Cond6B−2)を用いて基地局2,3,5のいずれかをスリープ基地局と決定してもよい。この場合、決定手段45は、基地局2の消費電力PAP2と端末装置13の消費電力PSTA13,2と端末装置14の消費電力PSTA14,2との和である総合消費電力Ptotal3と、基地局3の消費電力PAP3と端末装置13の消費電力PSTA13,3と端末装置14の消費電力PSTA14,3との和である総合消費電力Ptotal4と、基地局5の消費電力PAP5と端末装置15の消費電力PSTA15,5と端末装置16の消費電力PSTA16,5との和である総合消費電力Ptotal5とを演算し、総合消費電力Ptotal3,Ptotal4,Ptotal5のうち、最も多い総合消費電力Ptotal4が得られる基地局3をスリープ基地局として決定する。

【0249】

また、図12の(e)において、基地局4がスリープ基地局と決定された場合、決定手段45は、稼動/スリープリスト=[基地局1:稼動基地局、基地局2:稼働基地局、基地局3:スリープ基地局、基地局4:スリープ基地局、基地局5:稼動基地局]を作成して制御手段42へ出力する。

【0250】

上述したように、条件(Cnd1),(Cnd2)を適用することによって、端末装置11〜1Kは、基地局1〜mとの間で自己の要求最低速度RateMINiにできる限り近い送信速度で無線通信を行うことができる。

【0251】

また、条件(Cnd3)を適用することによって、基地局1〜mが配置された領域の端部近くに存在する端末装置も基地局(基地局1〜mのいずれか)との間で無線通信リンクを確保する。

【0252】

更に、条件(Cnd4),(Cnd5)を適用することによって、端末装置との間の無線通信リンクができる限り稼動基地局に集約され、不要な基地局がスリープする。即ち、稼動すべき基地局の個数が減少する。

【0253】

更に、条件(Cnd6A)を適用することによって、孤立する端末装置の発生が防止される。そして、条件A(Cnd6A)を適用した後に条件(Cnd4),(Cnd5)を適用することによって、端末装置との間の無線通信リンクができる限り稼動基地局に集約され、不要な基地局がスリープする。その結果、稼動すべき基地局の個数が更に減少する。

【0254】

更に、条件(Cnd6B)を適用することによって、端末装置との間の無線通信リンク数が多い基地局が、稼動すべき基地局の候補として残る。そして、条件(Cnd6B)を適用した後に条件(Cnd4),(Cbd5)を適用することによって、端末装置との間の無線通信リンクができる限り稼動基地局に集約され、不要な基地局がスリープする。その結果、稼動すべき基地局の個数が更に減少する。

【0255】

従って、条件(Cnd3)〜(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B)を適用することによって、無線通信システム100内に存在する端末装置11〜1Kの全ての基地局(起動している基地局)への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【0256】

そして、条件(Cnd6B−2)を適用することによって、稼動すべき基地局の個数を最小限にした上で無線通信システム100における消費電力を少なくできる。この場合、稼動すべき基地局の消費電力と、その基地局に接続する端末装置の消費電力との合計である総合消費電力が少なくなる基地局を最終的に稼動基地局と決定するので、無線通信システム100における消費電力を少なくできることになる。このように、条件(Cnd3)〜(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B)を用いた場合も、端末装置の消費電力も併せて消費電力が少なくなる基地局を稼動基地局と決定することを特徴とする。

【0257】

更に、決定手段45は、次の条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd6C),(Cnd7)を用いて稼働基地局とスリープ基地局とを決定してもよい。

【0258】

(Cnd3)ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局である場合、その基地局を稼動基地局とする。

【0259】

(Cnd4)稼動基地局とした基地局と接続可能である端末装置の、稼動基地局以外の基地局との無線通信リンクを削除する。

【0260】

(Cnd5)端末装置と無線通信リンクが無くなった基地局をスリープ基地局とする。

【0261】

(Cnd6A)ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局である場合、その基地局を稼動基地局とする。

【0262】

(Cnd6B)端末装置との無線通信リンクが最も少ない基地局をスリープ基地局とし、そのスリープ基地局とした基地局に接続可能な無線通信リンクを削除する。

【0263】

(Cnd6B−1)無線通信リンクが同数である基地局が複数存在する場合、ランダムにスリープ基地局を選択する。

【0264】

(Cnd6B−2)無線通信リンクが同数である基地局が複数存在する場合、消費電力が最も多い基地局をスリープ基地局とする。

【0265】

(Cnd6C)端末装置において、稼働基地局が現在の基地局よりも近くに存在する場合、近くの稼働基地局に接続し直す。

【0266】

(Cnd7)全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局になるまで、条件(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd6C)を繰り返し実行する。

【0267】

なお、決定手段45は、受信信号強度RSSIi,jと距離との関係を示すグラフを予め保持している。そして、決定手段45は、その保持しているグラフを参照して、各端末装置11〜1Kから送信された受信信号強度RSSIi,jに対応する距離を求め、その求めた距離を用いて条件(Cnd6B)を適用する。

【0268】

図13は、稼働基地局およびスリープ基地局の更に他の決定方法を説明するための概念図である。

【0269】

図10および図13を参照して、条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd6C),(Cnd7)を用いて稼動基地局およびスリープ基地局を決定する方法について説明する。

【0270】

リンク情報LKIF2を作成し、基地局1が稼動基地局と決定されるまでの動作は、図10に示すとおりである。

【0271】

制御装置20の決定手段45は、図10の(d)において、基地局1を稼動基地局と決定し、基地局2と端末装置12との間の無線通信リンクMLC13と、基地局3と端末装置12との間の無線通信リンクML14とを削除した後、条件(Cnd5),(Cnd6A)を適用する。しかし、条件(Cnd5),(Cnd6A)を満たす基地局は、存在しないので、決定手段45は、次に、条件(Cnd6B)を適用する。

【0272】

この段階で稼動基地局またはスリープ基地局に決定されていない基地局2〜5のうち、基地局2,3,5は、端末装置13〜16との間で同じ2個の無線通信リンクを有する。

【0273】

従って、決定手段45は、例えば、条件(Cnd6B−1)を適用して基地局5をスリープ基地局とし、無線通信リンクML21,MLC23を削除する(図13の(e)参照)。

【0274】

その後、決定手段45は、条件(Cnd6C)を適用するが、条件(Cnd6C)を満たす基地局が存在しないので、条件(Cnd4),(Cnd5)を再度適用する。

【0275】

しかし、条件(Cnd4),(Cnd5)を満たす基地局が存在しないので、決定手段45は、条件(Cnd6A)を適用する。この場合、基地局4が端末装置16にとって唯一の接続可能な基地局であるので、基地局4を稼動基地局と決定する(図13の(f)参照)。

【0276】

そして、決定手段45は、条件(Cnd6B)を適用する。この場合、基地局2,3は、端末装置13,14との間で同じ2個の無線通信リンクを有するので、例えば、条件(Cnd6B−1)を適用して基地局2をスリープ基地局と決定し、無線通信リンクMLC15,ML17を削除する(図13の(g)参照)。

【0277】

その後、決定手段45は、条件(Cnd6C)を適用して、端末装置14の接続先を基地局3から基地局4に変更する(図13の(g)参照)。

【0278】

引き続いて、決定手段45は、条件(Cnd4),(Cnd5)を適用するが、条件(Cnd4),(Cnd5)を満たす基地局が存在しないので、条件(Cnd6A)を適用して基地局3を稼動基地局と決定する(図13の(h)参照)。

【0279】

この段階で、基地局1〜5の全てが稼動基地局またはスリープ基地局に決定されているので、決定手段45は、稼動基地局またはスリープ基地局の決定動作を終了し、稼動/スリープリスト=[基地局1:稼動基地局、基地局2:スリープ基地局、基地局3:稼動基地局、基地局4:稼働基地局、基地局5:スリープ基地局]を作成して制御手段42へ出力する。

【0280】

なお、決定手段45は、図13の(e)において、条件(Cond6B−2)を用いて基地局2,3,5のいずれかをスリープ基地局と決定してもよい。この場合、決定手段45は、図12において説明した方法によって、基地局5をスリープ基地局として決定する。

【0281】

上述したように、条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd6C),(Cnd7)は、条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd7)を含むので、条件(Cnd3),(Cnd4),(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd7)を適用した場合と同様に、端末装置との間の無線通信リンクができる限り稼動基地局に集約され、不要な基地局がスリープし、稼動すべき基地局の個数が減少する。そして、条件(Cnd6C)を更に適用することによって、端末装置との間の無線通信リンクが更に稼動基地局に集約される。その結果、稼動すべき基地局の個数が最小になる。

【0282】

従って、条件(Cnd3)〜(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B),(Cnd6C)を適用することによって、無線通信システム100内に存在する端末装置11〜1Kの全ての基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【0283】

その他は、条件(Cnd3)〜(Cnd5),(Cnd6A),(Cnd6B)を適用した場合と同様である。

【0284】

図14は、無線通信システム100における動作を説明するためのフローチャートである。

【0285】

図14を参照して、無線通信システム100における動作が開始されると、端末装置11〜1Kは、ウェイクアップ信号を送信し(ステップS1)、基地局1〜Mのうち、基地局1〜mがウェイクアップ信号を受信して起動し、起動信号DRV1を制御装置20へ送信する(ステップS2)。

【0286】

そして、制御装置20は、基地局1〜mから起動信号DRV1を受信し(ステップS3)、基地局1〜mが起動したことを検知する。

【0287】

その後、基地局1〜mは、ビーコンフレームをブロードキャストし(ステップS4)、端末装置11〜1Kは、バックグランドスキャンを行ってビーコンフレームを受信し、受信信号強度RSSIi,jを検出する(ステップ5)。

【0288】

そして、端末装置11〜1Kは、受信したビーコンフレームに基づいて、自己が接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiを作成するとともに、上述した方法によって消費電力PSTAi,jを演算する(ステップS6)。そうすると、端末装置11〜1Kは、自己の要求最低速度RateMINi、接続可能リストCNLi、受信信号強度RSSIi,j、および消費電力PSTAi,jを含むパケット=[MACaddi:RateMINi/CNLi/RSSIi,j/PSTAi,j]を受信信号強度RSSIi,jが最も大きい基地局へ送信する(ステップS7)。

【0289】

各基地局1〜mは、パケット=[MACaddi:RateMINi/CNLi/RSSIi,j/PSTAi,j]を受信し(ステップS8)、MACaddi:RateMINi/CNLi/RSSIi,j/PSTAi,jと、データ通信量Bdownj,iとを制御装置20へ送信する(ステップS9)。

【0290】

制御装置20は、MACaddi:RateMINi/CNLi/RSSIi,j/PSTAi,jと、データ通信量Bdownj,iとを受信し(ステップS10)、MACaddi:RateMINi/CNLi/RSSIi,j/PSTAi,jと、データ通信量Bdownj,iとに基づいて、上述した方法によって、稼働基地局とスリープ基地局とを決定する(ステップS11)。

【0291】

そして、制御装置20は、稼働基地局とスリープ基地局と消費電力PAPjとを含む稼動/スリープリストLDSを基地局1〜mへ送信する(ステップS12)。

【0292】

基地局1〜mは、稼動/スリープリストLDSを受信するとともに、稼動/スリープリストLDSを端末装置11〜1Kへ送信し(ステップS13)、端末装置11〜1Kは、稼動/スリープリストLDSを受信する(ステップS14)。

【0293】

一方、基地局1〜mは、稼動/スリープリストLDSに従って稼働またはスリープする(ステップS15)。また、端末装置11〜1Kは、稼動/スリープリストLDSに基づいて、稼働基地局を検知するとともに、受信信号強度RSSIi,jが最も大きい稼働基地局または消費電力が最も少ない稼働基地局に接続先を変更する(ステップS16)。消費電力が最も少ない稼働基地局に接続先を変更する場合、各端末装置11〜1Kは、自己の消費電力と稼動基地局の消費電力との合計である総合消費電力が最も少ない稼動基地局に接続先を変更する。

【0294】

そして、ステップS15,S16の後、一連の動作が終了する。

【0295】

なお、制御装置20の制御手段42は、ステップS12において、稼動/スリープリストLDSを基地局1〜mへ送信する。そして、基地局1〜mは、稼動/スリープリストLDSに基づいて稼動またはスリープするので、制御手段42が稼動/スリープリストLDSを基地局1〜mへ送信することは、決定手段45によって稼動基地局と決定された基地局が稼動し、決定手段45によってスリープ基地局と決定された基地局がスリープするように基地局1〜mを制御することに相当する。

【0296】

このように、この発明の実施の形態においては、制御装置20は、基地局1〜Mのうち、端末装置11〜1Kによってウェイクアップされた基地局1〜mを対象として稼動基地局とスリープ基地局とを決定し、その決定した稼動基地局とスリープ基地局とを含む稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kへ送信する。そして、基地局1〜mは、制御装置20から受信した稼動/スリープリストに基づいて、稼動またはスリープし、端末装置11〜1Kは、稼動/スリープリストに基づいて、稼動基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが大きい稼動基地局または消費電力が少ない稼動基地局に接続先を変更する。

【0297】

従って、端末装置11〜1Kの全てが接続可能な必要最小限の基地局を、起動している基地局1〜mから決定できる。

【0298】

図15は、図14に示すステップS11の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【0299】

図15を参照して、図14に示すステップS10の後、制御装置20の作成手段44は、接続可能リストCNLi、要求最低速度RateMINiおよび基地局1〜mにおける送信速度Ratej,iに基づいて、各端末装置11〜1Kの要求最低速度RateMINiを満たす基地局を接続可能な基地局とし、リンクを張る(ステップS111)。

【0300】

その後、作成手段44は、要求最低速度RateMINiを満たす基地局が無い場合、最も高い送信速度が得られる基地局を接続可能な基地局としてリンクを張り、リンク情報LKIFを作成する(ステップS112)。そして、作成手段44は、リンク情報LKIFを決定手段45へ出力する。

【0301】

決定手段45は、リンク情報LKIFを受け、その受けたリンク情報LKIFに基づいて、条件(Cnd3)を満たすか否かを判定する(ステップS113)。

【0302】

ステップS113において、条件(Cnd3)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局を稼働基地局とする(ステップS114)。

【0303】

一方、ステップS113において、条件(Cnd3)を満たさないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS115へ移行する。

【0304】

そして、ステップS114の後、またはステップS113において条件(Cnd3)を満たさないと判定されたとき、決定手段45は、条件(Cnd4)を満たすか否かを判定する(ステップS115)。

【0305】

ステップS115において、条件(Cnd4)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、稼動基地局とした基地局と接続可能である端末装置の、稼動基地局以外の基地局との無線通信リンクを削除する(ステップS116)。

【0306】

一方、ステップS115において、条件(Cnd4)を満たさないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS117へ移行する。

【0307】

そして、ステップS116の後、またはステップS115において条件(Cnd4)を満たさないと判定されたとき、決定手段45は、条件(Cnd5)を満たすか否かを判定する(ステップS117)。

【0308】

ステップS117において、条件(Cnd5)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、端末装置と無線通信リンクが無くなった基地局をスリープ基地局とする(ステップS118)。

【0309】

一方、ステップS117において、条件(Cnd5)を満たさないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS119へ移行する。

【0310】

そして、ステップS118の後、またはステップS117において、条件(Cnd5)を満たさないと判定されたとき、決定手段45は、条件(Cnd6)を満たすか否かを判定する(ステップS119)。

【0311】

ステップS119において、条件(Cnd6)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、端末装置との間で無線通信リンクを最も多く有する基地局を稼動基地局とする(ステップS120)。この場合、決定手段45は、端末装置との間で無線通信リンク数が同数である基地局が複数存在すれば、ランダムに稼動基地局を決定する。また、決定手段45は、端末装置との間で無線通信リンク数が同数である基地局が複数存在すれば、消費電力が最小である基地局を稼動基地局とする。

【0312】

そして、ステップS120の後、またはステップS119において条件(Cnd6)を満たさないと判定されたとき、決定手段45は、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたか否かを判定する(ステップS121)。

【0313】

ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されていないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS115へ戻り、ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたと判定されるまで、上述したステップS115〜ステップS121が繰り返し実行される。

【0314】

そして、ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたと判定されると、一連の動作は、図14に示すステップS12へ移行する。

【0315】

図16は、図14に示すステップS11の他の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【0316】

図16に示すフローチャートは、図15に示すフローチャートのステップS119,S120をステップS119A,S119B,S120A,S120Bに代えたものであり、その他は、図15に示すフローチャートと同じである。

【0317】

図16を参照して、決定手段45は、図14に示すステップS10の後、上述したステップS111〜ステップS118を順次実行する。

【0318】

そして、ステップS117において、条件(Cnd5)を満たさないと判定されたとき、またはステップS118の後、決定手段45は、条件(Cnd6A)を満たすか否かを判定する(ステップS119A)。

【0319】

ステップS119Aにおいて、条件(Cnd6A)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、ある端末装置にとって、唯一の接続可能な基地局を稼動基地局とする(S119B)。

【0320】

一方、ステップS119Aにおいて、条件(Cnd6A)を満たさないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS120Aへ移行する。

【0321】

そして、ステップS119Aにおいて、条件(Cnd6A)を満たさないと判定されたとき、またはステップS119Bの後、決定手段45は、条件(Cnd6B)を満たすか否かを判定する(ステップS120A)。

【0322】

ステップS120Aにおいて、条件(Cnd6B)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、端末装置との間で無線通信リンク数が最も少ない基地局をスリープ基地局とし、そのスリープ基地局とした基地局に接続可能な無線通信リンクを削除する(ステップS120B)。この場合、決定手段45は、端末装置との間の無線通信リンク数が同数である基地局が複数存在すれば、ランダムにスリープ基地局を決定する。また、決定手段45は、端末装置との間の無線通信リンク数が同数である基地局が複数存在すれば、消費電力が最も多い基地局をスリープ基地局とする。

【0323】

一方、ステップS120Aにおいて、条件(Cnd6B)を満たさないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS121へ移行する。

【0324】

そして、ステップS120Bの後、またはステップS120Aにおいて条件(Cnd6B)を満たさないと判定されたとき、上述したステップS121が実行される。

【0325】

その後、ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたと判定されるまで、上述したステップS115〜S118,S119A,S119B,S120A,S120B,S121が繰り返し実行される。

【0326】

そして、ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたと判定されたとき、一連の動作は、図14に示すステップS12へ移行する。

【0327】

図17は、図14に示すステップS11の更に他の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【0328】

図17に示すフローチャートは、図16に示すフローチャートのステップS120BとステップS121との間にステップS120C,S120Dを挿入したものであり、その他は、図16に示すフローチャートと同じである。

【0329】

図17を参照して、決定手段45は、図14に示すステップS10の後、上述したステップS111〜S118,S119A,S119B,S120A,S120Bを順次実行する。

【0330】

そして、ステップS120Aにおいて、条件(Cnd6B)を満たさないと判定されたとき、またはステップS120Bの後、決定手段45は、条件(Cnd6C)を満たすか否かを判定する(ステップS120C)。

【0331】

ステップS120Cにおいて、条件(Cnd6C)を満たすと判定されたとき、決定手段45は、現在の基地局よりも近い稼動基地局に接続先を変更する(ステップS120D)。

【0332】

一方、ステップS120Cにおいて、条件(Cnd6C)を満たさないと判定されたとき、一連の動作は、ステップS121へ移行する。

【0333】

ステップS120Cにおいて、条件(Cnd6C)を満たさないと判定されたとき、またはステップS120Dの後、上述したステップS121が実行される。

【0334】

その後、ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたと判定されるまで、上述したステップS115〜S118,S119A,S119B,S120A,S120B,S120C,S120D,S121が繰り返し実行される。

【0335】

そして、ステップS121において、全ての基地局が稼動基地局またはスリープ基地局に決定されたと判定されたとき、一連の動作は、図14に示すステップS12へ移行する。

【0336】

このように、図14に示すフローチャート(図15〜図17に示すフローチャートのいずれかを含む)を実行することによって、基地局1〜Mのうち、端末装置11〜1Kによってウェイクアップされた基地局1〜mが起動し、その起動した基地局1〜mの中から、端末装置11〜1Kとの間の無線通信リンクを確保するための必要最小限な個数の基地局が決定され、その必要最小限な個数の基地局だけが稼動するとともに、不要な基地局がスリープする(ステップS15参照)。

【0337】

従って、無線通信システム100内に存在する端末装置11〜1Kの全ての無線通信を確保して無線通信システム100における消費電力を少なくできる。

【0338】

また、端末装置11〜1Kは、必要最小限な個数の基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが最も大きい基地局に接続先を変更するので(ステップS16参照)、無線通信システム100における消費電力を低減した上で無線通信を安定して行うことができる。

【0339】

更に、端末装置11〜1Kは、必要最小限な個数の基地局のうち、消費電力が最も少ない基地局に接続先を変更するので(ステップS16参照)、無線通信システム100における消費電力を更に少なくできる。

【0340】

図18は、端末装置が無線通信システム100から離脱したときの動作を説明するためのフローチャートである。

【0341】

図18に示すフローチャートは、図14に示すフローチャートのステップS1〜ステップS4をステップS21〜ステップS27に代えたものであり、その他は、図14に示すフローチャートと同じである。

【0342】

図18を参照して、基地局1〜mの少なくとも1つは、自己に接続していた端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から、一定期間、パケットを受信しないことを検知することによって、その端末装置が無線通信システム100から離脱したことを検知する(ステップS21)。

【0343】

そして、基地局1〜mの少なくとも1つは、端末装置が離脱したことを示す離脱通知SEPを制御装置20へ送信する(ステップS22)。

【0344】

制御装置20は、離脱通知SEPを受信し(ステップS23)、バックグランドスキャンを指示するための指示信号DIR1を生成して送信する(ステップS24)。

【0345】

基地局1〜mは、指示信号DIR1を制御装置20から受信し、その受信した指示信号DIR1を既に基地局1〜mに接続している端末装置11〜1N(=端末装置11〜1Kのうち、離脱した端末装置を除く端末装置、N=1,2,3,・・・)へ送信する(ステップS25)。

【0346】

端末装置11〜1Nは、指示信号DIR1を受信し(ステップS26)、バックグランドスキャンを実行する(ステップS27)。

【0347】

その後、上述したステップS5〜ステップS16が順次実行される。

【0348】

この場合、制御装置20の作成手段44が端末装置11〜1Nから送信された要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,jおよび接続可能リストCNLiに基づいて作成するリンク情報LKIFは、「更新リンク情報」を構成する。

【0349】

また、端末装置11〜1Nから送信される接続可能リストCNLiは、「更新された接続可能リスト」を構成する。

【0350】

なお、図18においては、端末装置が無線通信システム100から離脱した場合について説明したが、新たな端末装置が無線通信システム100に参入した場合も、図18に示すフローチャートに従って稼動基地局およびスリープ基地局が決定される。この場合、図18に示すステップS21,S22,S23における「離脱」を「参入」に読み替えればよい。

【0351】

このように、端末装置11〜1Kのうち、一部の端末装置が無線通信システム100から離脱すると、その離脱後、無線通信システム100内に残った端末装置11〜1Nがバックグランドスキャンを行い、要求最低速度RateMINi/接続可能リストCNLi/受信信号強度RSSIi,j/消費電力PSTAi,jを制御装置20へ再度送信し、制御装置20は、端末装置が離脱した後の要求最低速度RateMINi/接続可能リストCNLi/受信信号強度RSSIi,j/消費電力PSTAi,jに基づいて、稼動基地局およびスリープ基地局を決定する。そして、基地局1〜mは、端末装置が離脱した後の稼動/スリープリストLDSに基づいて稼動またはスリープし、端末装置11〜1Nは、端末装置が離脱した後の稼動/スリープリストLDSに基づいて接続先の基地局を決定する。

【0352】

従って、端末装置が無線通信システム100から離脱した場合も、起動している基地局1〜mの中から、端末装置11〜1Nとの間の無線通信リンクを確保するための必要最小限な個数の基地局が決定され、その必要最小限な個数の基地局だけが稼動するとともに、不要な基地局がスリープする(図18のステップS15参照)。

【0353】

従って、無線通信システム100内に存在する端末装置11〜1Nの全ての無線通信を確保して無線通信システム100における消費電力を少なくできる。

【0354】

また、端末装置11〜1Nは、必要最小限な個数の基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが最も大きい基地局に接続先を変更するので(図18のステップS16参照)、無線通信システム100における消費電力を低減した上で無線通信を安定して行うことができる。

【0355】

更に、端末装置11〜1Nは、必要最小限な個数の基地局のうち、消費電力が最も少ない基地局に接続先を変更するので(図18のステップS16参照)、無線通信システム100における消費電力を更に少なくできる。

【0356】

なお、稼動している基地局(基地局1〜mの少なくとも1つ)が端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)からプローブリクエストフレームによる接続要求を受信した場合の無線通信システム100の動作は、図14に示すフローチャートに従って実行される。

【0357】

この場合、ステップS1において、端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)は、プローブリクエストフレームによる接続要求を送信し、ステップS2において、稼動している基地局(基地局1〜mの少なくとも1つ)のホストシステム143は、プローブリクエストフレームによる接続要求を無線通信モジュール141から受けると、接続要求信号CDMを生成して制御装置20へ送信し、ステップS3において、制御装置20は、接続要求信号CDMを受信する。その後、上述したステップS4〜S16が順次実行される。

【0358】

このように、稼動している基地局がプローブリクエストフレームによる接続要求を受信すると、無線通信システム100内の端末装置11〜1Nは、要求最低速度RateMINi/接続可能リストCNLi/受信信号強度RSSIi,j/消費電力PSTAi,jを制御装置20へ送信し、制御装置20は、プローブリクエストフレームによる接続要求が送信された後の要求最低速度RateMINi/接続可能リストCNLi/受信信号強度RSSIi,j/消費電力PSTAi,jに基づいて、稼動基地局およびスリープ基地局を決定する。そして、基地局1〜mは、プローブリクエストフレームによる接続要求が送信された後の稼動/スリープリストLDSに基づいて稼動またはスリープし、端末装置11〜1Nは、プローブリクエストフレームによる接続要求が送信された後の稼動/スリープリストLDSに基づいて接続先の基地局を決定する。

【0359】

従って、端末装置がプローブリクエストフレームによる接続要求を送信した場合も、起動している基地局1〜mの中から、端末装置11〜1Nとの間の無線通信リンクを確保するための必要最小限な個数の基地局が決定され、その必要最小限な個数の基地局だけが稼動するとともに、不要な基地局がスリープする(図14のステップS15参照)。

【0360】

その結果、無線通信システム100内に存在する端末装置11〜1Nの全ての無線通信を確保して無線通信システム100における消費電力を少なくできる。

【0361】

その他、上述した効果と同じ効果が得られる。

【0362】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【産業上の利用可能性】

【0363】

この発明は、制御装置およびそれを備えた無線通信システムに適用される。

【符号の説明】

【0364】

1〜M 基地局、11〜1K 端末装置、20 制御装置、21,110 アンテナ、22,141 無線通信モジュール、23 ウェイクアップ信号送信器、24,143 ホストシステム、30 有線ケーブル、41 受信手段、42 制御手段、43 記憶手段、44 作成手段、45 決定手段、46 送信手段、100 無線通信システム、120 切替器、121 スイッチ、122,123 端子、130 ウェイクアップ装置、131 ウェイクアップ信号受信器、132 ウェイクアップ判定器、140 メイン装置、142 有線通信モジュール、150 電源。

【技術分野】

【0001】

この発明は、制御装置およびそれを備えた無線通信システムに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、基地局と、基地局にアクセスする端末装置とからなる無線通信システムにおいて、基地局における省電力を考慮しながら基地局のカバレッジを保持することが行われている(非特許文献1)。

【0003】

即ち、非特許文献1に開示された方法は、無線通信システム内の全ての基地局が起動している場合のカバレッジ(面積)を保持したまま、余分な基地局をスリープさせる。

【0004】

一方、無線通信を開始するとき、接続しようとする基地局がスリープ状態であれば、その基地局をウェイクアップさせる無線システムがある(非特許文献2,3)。

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0005】

【非特許文献1】Amit P. Jardosh, Konstantina Papagiannaki, Elizabeth M. Belding, Kevin C. Almeroth, Gianluca Iannaccone, Bapi Vinnakota, “Green WLANs: On-Demand WLAN Infrastructures,” Mobile Netw Appl. DOI 10.1007/s11036-008-0123-8.

【非特許文献2】伊藤哲也, 近藤良久, 阪田史郎, 池永全志, 四方博之“無駄な消費電力を削減するRadio-On-Demand Networks概要”信学総体2011(B-6-132).

【非特許文献3】近藤良久, 四方博之, 湯素華, 田中利康, 岩井優仁, 筒井英夫, 小花貞夫“無線LAN信号を用いたオンデマンドウェイクアップ方式”信学技報NS2010-185(2011-03).

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

非特許文献2,3における端末装置は、無線通信システムに参入し、無線通信を開始するとき、接続しようとする基地局がスリープ状態であれば、その基地局をウェイクアップさせる。そして、端末装置によってウェイクアップされない基地局は、スリープした状態を保持する。従って、無線通信システム内の全ての基地局が起動しているとは限らず、一部の基地局だけが起動している場合も想定される。

【0007】

しかし、非特許文献1に開示された方法は、無線通信システム内の全ての基地局が起動している場合のカバレッジ(面積)を保持したまま、余分な基地局をスリープさせるので、無線通信システム内の一部の基地局だけが起動している場合に、稼動させる基地局とスリープさせる基地局とを決定することが困難であるという問題がある。端末装置は、無線通信を開始するとき、基地局をウェイクアップさせるので、この問題は、無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定することが困難であるという問題に帰着する。

【0008】

そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定可能な制御装置を提供することである。

【0009】

また、この発明の別の目的は、無線通信システム内に存在する全ての端末装置の起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定可能な制御装置を備える無線通信システムを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

この発明の実施の形態によれば、制御装置は、受信手段と、記憶手段と、作成手段と、決定手段と、制御手段とを備える。受信手段は、無線通信システム内に存在するM(Mは2以上の整数)個の基地局のうち、K(Kは2以上の整数)個の端末装置によってウェイクアップされたm(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局からm個の基地局が起動したことを示す起動信号、または接続要求を受信したことを示す接続要求信号を受信する。記憶手段は、K個の端末装置が接続可能な基地局を示す接続可能リストと、K個の端末装置におけるK個の受信信号強度、各端末装置が要求する最低の送信速度であるK個の要求最低速度とを記憶する。作成手段は、起動信号または接続要求信号に応じて、接続可能リスト、K個の受信信号強度およびK個の要求最低速度に基づいて、K個の端末装置の全てが自己の要求最低速度にできる限り近い送信速度でm個の基地局のいずれかと無線通信を行うためのm個の基地局とK個の端末装置との接続関係を示すリンク情報を作成する。決定手段は、作成手段によって作成されたリンク情報に基づいて、任意の1つの端末装置である第1の端末装置との間で唯一の無線通信リンクのみを有する基地局を稼動基地局とする第1の条件、稼動基地局とした基地局に接続可能である端末装置の稼動基地局以外の基地局とのリンクをリンク情報から削除する第2の条件、端末装置との間で無線通信リンクを持たない基地局をスリープ基地局とする第3の条件、および端末装置との間で最も多くの無線通信リンクを有する基地局を稼動基地局とする第4の条件を順次実行するとともに第2から第4の条件を繰り返し実行して、m個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。制御手段は、決定手段によって稼動基地局と決定された基地局が稼動し、決定手段によってスリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。

【0011】

また、この発明の実施の形態によれば、制御装置は、受信手段と、記憶手段と、作成手段と、決定手段と、制御手段とを備える。受信手段は、無線通信システム内に存在するM(Mは2以上の整数)個の基地局のうち、K(Kは2以上の整数)個の端末装置によってウェイクアップされたm(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局からm個の基地局が起動したことを示す起動信号、または接続要求を受信したことを示す接続要求信号を受信する。記憶手段は、K個の端末装置が接続可能な基地局を示す接続可能リストと、K個の端末装置におけるK個の受信信号強度と、各端末装置が要求する最低の送信速度であるK個の要求最低速度とを記憶する。作成手段は、起動信号または接続要求信号に応じて、接続可能リスト、K個の受信信号強度およびK個の要求最低速度に基づいて、K個の端末装置の全てが自己の要求最低速度にできる限り近い送信速度でm個の基地局のいずれかと無線通信を行うためのm個の基地局とK個の端末装置との接続関係を示すリンク情報を作成する。決定手段は、作成手段によって作成されたリンク情報に基づいて、任意の1つの端末装置である第1の端末装置との間で唯一の無線通信リンクのみを有する基地局を稼動基地局とする第1の条件、稼動基地局とした基地局に接続可能である端末装置の稼動基地局以外の基地局とのリンクをリンク情報から削除する第2の条件、端末装置との間で無線通信リンクを持たない基地局をスリープ基地局とする第3の条件、および端末装置との間で最も少ない無線通信リンクを有する基地局をスリープ基地局とし、そのスリープ基地局とした基地局に接続可能な無線通信リンクをリンク情報から削除する第4の条件を順次実行するとともに第2から第4の条件を繰り返し実行して、m個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定する。制御手段は、決定手段によって稼動基地局と決定された基地局が稼動し、決定手段によってスリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。

【0012】

更に、この発明の実施の形態によれば、無線通信システムは、M(Mは2以上の整数)個の基地局と、K(Kは2以上の整数)個の端末装置と、制御装置とを備える。K個の端末装置の各々は、M個の基地局のいずれかにアクセスする。制御装置は、M個の基地局のうち、K個の端末装置によってウェイクアップされたm(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定し、稼動基地局と決定された基地局が稼動し、スリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。そして、制御装置は、請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の制御装置からなる。

【発明の効果】

【0013】

この発明の実施の形態による制御装置は、第1の条件を適用することによって、m個の基地局が配置された領域の端部近くに存在する端末装置も基地局(m個の基地局のいずれか)との間で無線通信リンクを確保する。また、制御装置は、第2〜第4の条件を適用することによって、できるだけ多くの端末装置と稼動基地局との間で無線通信リンクを確立し、不要な基地局をスリープさせる。そして、制御装置が第2〜第4の条件を繰り返し実行することによって、全ての端末装置の基地局への接続が確保され、稼動すべき基地局の個数が最小になる。

【0014】

従って、無線通信システム内に存在するK個の端末装置の全ての起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【0015】

また、この発明の実施の形態による無線通信システムにおいて、制御装置は、上述した第1〜第4の条件を適用してm個の基地局から稼動基地局とスリープ基地局とを決定し、稼動基地局と決定された基地局が稼動し、スリープ基地局と決定された基地局がスリープするようにm個の基地局を制御する。

【0016】

従って、無線通信システム内に存在するK個の端末装置の全ての起動している基地局への接続を確保するための必要最小限の基地局を決定できる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】この発明の実施の形態による無線通信システムの概略図である。

【図2】図1に示す基地局の構成を示すブロック図である。

【図3】図1に示す端末装置の構成を示すブロック図である。

【図4】図1に示す制御装置の構成を示すブロック図である。

【図5】図4に示す記憶手段における記憶内容の概念図である。

【図6】接続可能リストの具体例を示す図である。

【図7】稼働基地局およびスリープ基地局の決定方法を説明するための概念図である。

【図8】図4に示す記憶手段における他の記憶内容の概念図である。

【図9】接続可能リストの他の具体例を示す図である。

【図10】稼働基地局およびスリープ基地局の他の決定方法を説明するための第1の概念図である。

【図11】稼働基地局およびスリープ基地局の他の決定方法を説明するための第2の概念図である。

【図12】稼働基地局およびスリープ基地局の更に他の決定方法を説明するための概念図である。

【図13】稼働基地局およびスリープ基地局の更に他の決定方法を説明するための概念図である。

【図14】無線通信システムにおける動作を説明するためのフローチャートである。

【図15】図14に示すステップS11の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【図16】図14に示すステップS11の他の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【図17】図14に示すステップS11の更に他の詳細な動作を説明するためのフローチャートである。

【図18】端末装置が無線通信システムから離脱したときの動作を説明するためのフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0018】

本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。また、基地局および端末装置をそれぞれIEEE802.11で規定されるAP,STAを例として説明するが、本発明の適応範囲は、その形態に限定されない。

【0019】

図1は、この発明の実施の形態による無線通信システムの概略図である。図1を参照して、この発明の実施の形態による無線通信システム100は、基地局1〜M(Mは、2以上の整数)と、端末装置11〜1K(Kは2以上の整数)と、制御装置20とを備える。

【0020】

基地局1〜Mは、有線ケーブル30を介して制御装置20に接続される。基地局1〜Mのうち、m(mは、1≦m≦Mを満たす整数)個の基地局は、端末装置(=端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)からのウェイクアップ信号によってウェイクアップされ、または起動状態にあるときに端末装置(=端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)からのプローブリクエストフレームによる接続要求を受ける。そして、m個の基地局の各々は、ウェイクアップされると、自己が起動したことを示す起動信号DRV1を生成して制御装置20へ送信する。また、m個の基地局の各々は、接続要求を受けると、起動中に接続要求されたことを示す接続要求信号CDMを生成して制御装置20へ送信する。

【0021】

また、基地局1〜mの各々は、起動後、自己を他の基地局から識別するための識別子であるBSSID(Basic Service Set IDentifier)を含むビーコンフレームを生成し、その生成したビーコンフレームを定期的にブロードキャストする。なお、BSSIDは、基地局のMACアドレスと同じである。

【0022】

更に、基地局1〜mの各々は、端末装置が要求する最低の送信速度である要求最低速度RateMINiと、端末装置がビーコンフレームを受信したときの受信信号強度RSSIi,jと、各端末装置の接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiと、各端末装置における消費電力PSTAi,jとを含むパケットを端末装置11〜1Kの少なくとも1つから受信する。ここで、iは、端末装置11〜1Kの各々を表し、i=11〜1Kである。また、jは、基地局1〜mの各々を表し、j=1〜mである。

【0023】

そして、基地局1〜mの各々は、その受信したパケットから要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jと、自己にパケットを送信した端末装置のMACアドレスとを取り出し、その取り出した要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,j、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jをMACアドレスに対応付けて[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を作成する。そうすると、基地局1〜mの各々は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0024】

更に、基地局1〜mの各々は、プローブリクエストフレームによる接続要求を受けた後に、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jとを含むパケットを端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から受信すると、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0025】

更に、基地局1〜mの各々は、自己に接続していた端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から、一定期間、パケットを受信しないとき、その端末装置が無線通信システム100から離脱したか未使用中であると判定する。そして、基地局1〜mの各々は、端末装置が離脱したこと、または未使用中であることを示す離脱停止通知SEPを生成して制御装置20へ送信する。

【0026】

更に、基地局1〜mの各々は、稼動すべき基地局である稼動基地局と、スリープすべき基地局であるスリープ基地局と、各基地局1〜mの消費電力PAPjとを含む稼動/スリープリストを制御装置20から受信し、その受信した稼動/スリープリストを自己に接続している端末装置へ送信する。そして、基地局1〜mの各々は、稼動/スリープリストに基づいて、自己が稼動基地局であることを検知すれば、稼動を維持し、稼動/スリープリストに基づいて、自己がスリープ基地局であることを検知すれば、スリープする。

【0027】

端末装置11〜1Kは、無線通信空間に配置される。端末装置11〜1Kの各々は、無線通信システム100に参入すると、ウェイクアップ信号WKEを生成し、その生成したウェイクアップ信号WKEを送信する。

【0028】

その後、端末装置11〜1Kの各々は、バックグラウンドスキャンを行い、基地局1〜mの少なくとも1つからビーコンフレームを受信するとともに、ビーコンフレームを受信したときの受信信号強度RSSIi,jを検出する。そして、端末装置11〜1Kの各々は、その受信したビーコンフレームに基づいて、自己が接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiを作成する。

【0029】

また、端末装置11〜1Kは、稼動基地局に対しては、ウェイクアップ信号WKEの送信とバックグラウンドスキャンとを行う代わりに、パッシブスキャンによって基地局1〜mの少なくとも1つからビーコンフレームを受信し、自己が接続可能な基地局を示す接続可能リストCNLiを作成してもよい。

【0030】

更に、端末装置11〜1Kの各々は、後述する方法によって、自己における消費電力PSTAi,jを検出する。

【0031】

そうすると、端末装置11〜1Kの各々は、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jとを含むパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を生成する。そして、端末装置11〜1Kの各々は、その生成したパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を受信信号強度RSSIi,jが最大である基地局(基地局1〜mのいずれか)へ送信する。

【0032】

更に、端末装置11〜1Kの各々は、基地局1〜mが起動状態にあるときに、プローブリクエストフレームによる接続要求を基地局1〜mへ送信する。その後、端末装置11〜1Kの各々は、パケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を生成し、その生成したパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を受信信号強度RSSIi,jが最大である基地局(基地局1〜mのいずれか)へ送信する。

【0033】

更に、端末装置11〜1Kの各々は、稼動/スリープリストを制御装置20から受信すると、稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが最大である稼動基地局または消費電力PAPjが最小である稼動基地局へ接続を変更する。

【0034】

制御装置20は、基地局1〜mからm個の起動信号DRV1を受信すると、既に接続している端末装置に対して、バックグラウンドスキャンを行うように指示する。その後、制御装置20は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、基地局1〜mのダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを基地局1〜mから受信する。そして、制御装置20は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]およびデータ通信量Bdownj,iに基づいて、後述する方法によって、各基地局1〜mにおける消費電力PAPjおよび送信速度Ratej,iを求める。

【0035】

そうすると、制御装置20は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]、消費電力PAPjおよび送信速度Ratej,iに基づいて、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープするべきかを決定する。その後、制御装置20は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々に送信する。

【0036】

更に、制御装置20は、離脱停止通知SEPを基地局(基地局1〜mのいずれか)から受信すると、既に接続している端末装置に対してバックグラウンドスキャンを行うように指示する。そして、制御装置20は、バックグラウンドスキャンの指示後、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を基地局1〜mのいずれかから受信すると、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープすべきかを決定する。その後、制御装置20は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々に送信する。

【0037】

更に、制御装置20は、接続要求信号CDMを基地局(基地局1〜mのいずれか)から受信すると、既に接続している端末装置に対して、バックグラウンドスキャンを行うように指示する。そして、制御装置20は、バックグラウンドスキャンの指示後、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を基地局1〜mのいずれかから受信すると、後述する方法によって、基地局1〜mの各々に対して、稼動すべきかスリープすべきかを決定する。その後、制御装置20は、稼動/スリープリストを基地局1〜mおよび端末装置11〜1Kの各々に送信する。

【0038】

図2は、図1に示す基地局1の構成を示すブロック図である。図2を参照して、基地局1は、アンテナ110と、切替器120と、ウェイクアップ装置130と、メイン装置140と、電源150とを含む。

【0039】

アンテナ110は、切替器120を介してウェイクアップ装置130またはメイン装置140に接続される。

【0040】

切替器120は、アンテナ110と、ウェイクアップ装置130およびメイン装置140との間に接続される。

【0041】

アンテナ110は、無線通信によって端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)からパケットを受信し、その受信したパケットを切替器120を介してウェイクアップ装置130またはメイン装置140へ出力する。また、アンテナ110は、メイン装置140から受けたパケットを無線通信によって端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)へ送信する。

【0042】

切替器120は、メイン装置140からの制御信号CTL1に応じて、アンテナ110をウェイクアップ装置130またはメイン装置140に接続する。

【0043】

ウェイクアップ装置130は、例えば、100μWの電力を電源150から受け、その受けた電力によって駆動される。また、ウェイクアップ装置130は、メイン装置140がスリープ状態にあるとき、切替器120を介してアンテナ110に接続される。また、ウェイクアップ装置130は、無線通信システム100内における共通なウェイクアップID_comを予め保持している。

【0044】

そして、ウェイクアップ装置130は、アンテナ110を介して端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)からウェイクアップ信号WKEを受信すると、その受信したウェイクアップ信号WKEに含まれるウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致するか否かを判定する。ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致すると判定したとき、起動信号DRV2を生成し、その生成した起動信号DRV2をメイン装置140へ出力する。

【0045】

一方、ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致しないとき、ウェイクアップ信号WKEを破棄する。そして、ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップ信号WKEの受信を待つ状態になる。

【0046】

なお、ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップ信号WKE等のパケットを受信する機能のみを有し、パケットを送信する機能を有しない。

【0047】

メイン装置140は、例えば、7Wの電力を電源150から受け、その受けた電力によって駆動される。

【0048】

また、メイン装置140は、スリープ状態にあるときに、ウェイクアップ装置130からの起動信号DRV2によって起動されると、起動信号DRV1を生成し、その生成した起動信号DRV1を有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0049】

更に、メイン装置140は、起動状態であるとき、基地局1に接続した端末装置とアンテナ110を介して無線通信を行う。

【0050】

更に、メイン装置140は、起動状態であるとき、端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)からプローブリクエストフレームによる接続要求を受信すると、接続要求信号CDMを生成し、その生成した接続要求信号CDMを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0051】

更に、メイン装置140は、稼動/スリープリストを有線ケーブル30を介して制御装置20から受信し、その受信した稼動/スリープリストを基地局1に接続している端末装置(=端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)へ送信する。そして、メイン装置140は、基地局1が稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局であれば、稼動を維持し、基地局1が稼動/スリープリストに含まれるスリープ基地局であれば、起動状態からスリープ状態へ移行する。

【0052】

更に、メイン装置140は、パケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]をアンテナ110を介して端末装置(端末装置11〜1Kのいずれか)から受信すると、その受信したパケットから要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jと、そのパケットの送信元である端末装置のMACアドレスとを取り出す。その後、メイン装置140は、その取り出した要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,j、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jをMACアドレスに対応付けて[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を作成する。そうすると、メイン装置140は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iとを有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0053】

電源150は、100μWの電力をウェイクアップ装置130へ供給し、7Wの電力をメイン装置140へ供給する。

【0054】

切替器120は、スイッチ121と、端子122,123とを含む。ウェイクアップ装置130は、ウェイクアップ信号受信器131と、ウェイクアップ判定器132とを含む。メイン装置140は、無線通信モジュール141と、有線通信モジュール142と、ホストシステム143とを含む。

【0055】

スイッチ121は、アンテナ110に接続される。端子122は、ウェイクアップ信号受信器131に接続される。端子123は、無線通信モジュール141に接続される。

【0056】

スイッチ121は、メイン装置140のホストシステム143から制御信号CTL1を受ける。そして、スイッチ121は、その制御信号CTL1によってアンテナ110を端子122または端子123に接続する。

【0057】

この場合、制御信号CTL1は、L(論理ロー)レベルの信号、またはH(論理ハイ)レベルの信号からなる。そして、スイッチ121は、制御信号CTL1がLレベルの信号からなる場合、アンテナ110を端子122に接続し、制御信号CTL1がHレベルの信号からなる場合、アンテナ110を端子123に接続する。

【0058】

ウェイクアップ信号受信器131は、パケットを受信する機能のみを有し、パケットを送信する機能を有しない。

【0059】

ウェイクアップ信号受信器131は、無線通信帯域(=2.45GHz帯)の1つの周波数に設定されたチャネルXを有する。そして、ウェイクアップ信号受信器131は、スイッチ121が端子122に接続されたとき、チャネルXでウェイクアップ信号を待ち受ける。

【0060】

ウェイクアップ信号受信器131は、ウェイクアップ信号WKEをアンテナ110を介して受信すると、その受信したウェイクアップ信号WKEを復調し、その復調したウェイクアップ信号WKEをウェイクアップ判定器132へ出力する。

【0061】

ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップID_comを予め保持している。ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップ信号WKEをウェイクアップ信号受信器131から受ける。そして、ウェイクアップ判定器132は、その受けたウェイクアップ信号WKEに含まれるウェイクアップIDを抽出する。

【0062】

そうすると、ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致するか否かを判定する。ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致すると判定したとき、起動信号DRV2を生成し、その生成した起動信号DRV2をメイン装置140のホストシステム143へ出力する。一方、ウェイクアップ判定器132は、ウェイクアップIDがウェイクアップID_comに一致しないと判定したとき、その抽出したウェイクアップIDを破棄する。

【0063】

無線通信モジュール141は、基地局1に接続している端末装置との間のデータ通信に使用されるチャネルZ(=2.45GHz帯の1つの周波数を有する周波数チャネル)が予め設定されている。

【0064】

無線通信モジュール141は、ホストシステム143からコマンド信号COM1を受けると、起動状態からスリープ状態へ移行し、ホストシステム143からコマンド信号COM2を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。

【0065】

そして、無線通信モジュール141は、アンテナ110を介してビーコンフレームを定期的にブロードキャストする。その後、無線通信モジュール141は、端末装置との間で無線通信リンクを確立する。そして、無線通信モジュール141は、無線通信リンクを確立した端末装置と無線通信を行う。この場合、無線通信モジュール141は、無線通信リンクを確立した端末装置からパケットを受信すると、その受信したパケットからデータを取り出してホストシステム143へ出力する。また、無線通信モジュール141は、ホストシステム143から受けたデータを含むパケットを生成して端末装置へ送信する。

【0066】

また、無線通信モジュール141は、ダウンリンクにおけるデータ通信量Bdownj,iをホストシステム143へ出力する。

【0067】

更に、無線通信モジュール141は、起動中に、プローブリクエストフレームによる接続要求をアンテナ110を介して端末装置(端末装置11〜1Kの少なくとも1つ)から受信すると、その受信した接続要求をホストシステム143へ出力する。

【0068】

有線通信モジュール142は、有線ケーブル30を介して制御装置20から稼動/スリープリスト等の制御情報を受信し、その受信した制御情報をホストシステム143へ出力する。

【0069】

また、有線通信モジュール142は、ホストシステム143から起動信号DRV1および接続要求信号CDM等の制御情報を受け、その受けた制御情報を有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0070】

更に、有線通信モジュール142は、ホストシステム143からコマンド信号COM1を受けると、起動状態からスリープ状態へ移行し、ホストシステム143からコマンド信号COM2を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。

【0071】

ホストシステム143は、ウェイクアップ判定器132から起動信号DRV2を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行し、コマンド信号COM2を生成して無線通信モジュール141および有線通信モジュール142へ出力する。また、ホストシステム143は、Hレベルの制御信号CTL1を生成して切替器120へ出力する。そして、ホストシステム143は、起動信号DRV1を生成し、その生成した起動信号DRV1を有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0072】

また、ホストシステム143は、プローブリクエストフレームによる接続要求を無線通信モジュール141から受けると、接続要求信号CDMを生成し、その生成した接続要求信号CDMを有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0073】

更に、ホストシステム143は、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jと、端末装置のMACアドレスと、データ通信量Bdownj,iとを無線通信モジュール141から受けると、その受けた要求最低速度RateMINi、受信信号強度RSSIi,j、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jをMACアドレスに対応付けて[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を作成する。そうすると、ホストシステム143は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを有線通信モジュール142および有線ケーブル30を介して制御装置20へ送信する。

【0074】

更に、ホストシステム143は、稼動/スリープリストを制御装置20から受信し、その受信した稼動/スリープリストを無線通信モジュール141へ出力する。そして、ホストシステム143は、基地局1が稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局であれば、コマンド信号COM2を無線通信モジュール141および有線通信モジュール142へ出力する。また、ホストシステム143は、基地局1が稼動/スリープリストに含まれるスリープ基地局であれば、コマンド信号COM1を無線通信モジュール141および有線通信モジュール142へ出力するとともに、Lレベルの制御信号CTL1を切替器120へ出力する。

【0075】

なお、図1に示す基地局2〜Mの各々も、図2に示す基地局1と同じ構成からなる。

【0076】

図3は、図1に示す端末装置11の構成を示すブロック図である。図3を参照して、端末装置11は、アンテナ21と、無線通信モジュール22と、ウェイクアップ信号送信器23と、ホストシステム24とを含む。

【0077】

無線通信モジュール22は、アンテナ21を介してバックグラウンドスキャンを行う。その後、無線通信モジュール22は、ビーコンフレームを受信すると、そのビーコンフレームを受信したときの受信信号強度RSSIi,jを検出する。そして、無線通信モジュール22は、その検出した受信信号強度RSSIi,jと、ビーコンフレームとをホストシステム24へ出力する。

【0078】

また、無線通信モジュール22は、アンテナ21を介して基地局(=基地局1〜mのいずれか)から稼動/スリープリストを受信する。そして、無線通信モジュール22は、稼動/スリープリストに含まれる稼動基地局のうち、受信信号強度RSSIi,jが最大である稼動基地局または消費電力PAPjが最小である稼動基地局へ接続を変更する。

【0079】

更に、無線通信モジュール22は、プローブリクエストフレームによる接続要求をホストシステム24から受けると、その受けた接続要求をアンテナ21を介して送信する。

【0080】

更に、無線通信モジュール22は、端末装置11における消費電力PSTAi,j、接続可能リストCNLiおよび端末装置11における要求最低速度RateMINiをホストシステム24から受けると、要求最低速度RateMINiと、受信信号強度RSSIi,jと、接続可能リストCNLiと、消費電力PSTAi,jとを含むパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]を生成し、その生成したパケット=[要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]をアンテナ21を介して受信信号強度RSSIi,jが最大である基地局(基地局1〜mのいずれか)へ送信する。

【0081】

更に、無線通信モジュール22は、基地局1との間で無線通信リンクが確立されると、アンテナ21を介して基地局1と無線通信を行う。

【0082】

この場合、無線通信モジュール22は、アンテナ21を介して基地局1からパケットを受信し、その受信したパケットを復調してデータを取り出し、その取り出したデータをホストシステム24へ出力する。また、無線通信モジュール22は、ホストシステム24からデータを受け、その受けたデータを含むパケットを生成し、その生成したパケットを無線LANによる変調方式によって変調し、その変調したパケットをアンテナ21を介して基地局1へ送信する。

【0083】

ウェイクアップ信号送信器23は、ウェイクアップID_comを予め保持している。そして、ウェイクアップ信号送信器23は、コマンド信号COM3をホストシステム24から受けると、ウェイクアップID_comを含むウェイクアップ信号WKEを生成する。

【0084】

そして、ウェイクアップ信号送信器23は、ウェイクアップ信号WKEをオンオフキーイングの変調方式によって変調し、その変調したウェイクアップ信号WKEをアンテナ21を介してチャネルXで基地局1へ送信する。

【0085】

このオンオフキーイングの変調方式は、伝送レートが数十kbps〜数百kbpsである変調方式であり、通常の無線LANに用いられる変調方式よりも伝送レートが低い。このように伝送レートが低い変調方式によってウェイクアップ信号WKEを変調するのは、100μWという非常に低い電力で動作するウェイクアップ装置130によってウェイクアップ信号WKEを復調できるようにするためである。

【0086】

ホストシステム24は、端末装置11が無線通信システム100へ参入すると、コマンド信号COM3をウェイクアップ信号送信器23へ出力する。

【0087】

また、ホストシステム24は、無線通信モジュール22がアンテナ21を介して受信したビーコンフレームおよび受信信号強度RSSIi,jを無線通信モジュール22から受ける。そして、ホストシステム24は、その受けたビーコンフレームに含まれるESSIDまたはBSSIDを取り出して管理するとともに、ESSIDまたはBSSIDに基づいて、端末装置11が接続可能な基地局のリストである接続可能リストCNLiを作成する。

【0088】

更に、ホストシステム24は、端末装置11の要求最低速度RateMINiを予め保持している。更に、ホストシステム143は、後述する方法によって、端末装置11における消費電力PSTAi,jを検出する。そうすると、ホストシステム24は、要求最低速度RateMINi、接続可能リストCNLiおよび消費電力PSTAi,jを無線通信モジュール22へ出力する。

【0089】

更に、ホストシステム24は、プローブリクエストフレームによる接続要求を生成し、その生成した接続要求を無線通信モジュール22へ出力する。

【0090】

更に、ホストシステム24は、無線通信モジュール22からデータを受けるとともに、データを生成して無線通信モジュール22へ出力する。

【0091】

なお、図1に示す端末装置12〜1Kの各々も、図3に示す端末装置11と同じ構成からなる。

【0092】

図4は、図1に示す制御装置20の構成を示すブロック図である。図4を参照して、制御装置20は、受信手段41と、制御手段42と、記憶手段43と、作成手段44と、決定手段45と、送信手段46とを含む。

【0093】

受信手段41は、基地局1〜mからm個の起動信号DRV1を受信し、その受信したm個の起動信号DRV1を制御手段42へ出力する。

【0094】

また、受信手段41は、接続要求信号CDMを基地局(基地局1〜mの少なくとも1つ)から受信し、その受信した接続要求信号CDMを制御手段42へ出力する。

【0095】

更に、受信手段41は、[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを基地局1〜mの各々から受信し、その受信した[MACアドレス:要求最低速度RateMINi/受信信号強度RSSIi,j/接続可能リストCNLi/消費電力PSTAi,j]と、データ通信量Bdownj,iとを制御手段42へ出力する。

【0096】

更に、受信手段41は、離脱停止通知SEPを基地局(基地局1〜mの少なくとも1つ)から受信し、その受信した離脱停止通知SEPを制御手段42へ出力する。

【0097】