土壌試料のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を求める方法とこれを用いた油臭強度を求める方法

【解決手段】第1加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には導入路より酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料の主な油臭成分が気化する温度で加熱してn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して第2加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中の気化成分の含有量を求める方法。

【効果】求められた計測された含有量とガスクロマトグラフィー定量分析法により算出した上記土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量との相関図を作成し、該相関図に基づいて上記二酸化炭素量測定値より計測した土壌試料中の気化成分含有量より土壌試料の油臭強度を求めることができる。

【効果】求められた計測された含有量とガスクロマトグラフィー定量分析法により算出した上記土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量との相関図を作成し、該相関図に基づいて上記二酸化炭素量測定値より計測した土壌試料中の気化成分含有量より土壌試料の油臭強度を求めることができる。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を簡易に求める方法とこれを用いた油臭強度を求める方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

石油の漏洩等により土壌が汚染された場合、法律で規制されている有害物質(ベンゼン)以外の石油系炭化水素組成物については、2006年に環境省から油汚染対策ガイドラインが発行されており、油汚染問題に対する対応の考え方として、「地表や井戸水等の油臭や油膜という、人が感覚的に把握できる不快感や違和感が感じられなくなるようにすること」とある。

【0003】

しかし、石油により汚染された場所で油臭を調べる場合は、地面からの距離や風向き、気温などの気象条件等により安定した正確な評価が難しいとされている。

【0004】

石油により汚染された土壌の油臭の測定方法としては、油汚染対策ガイドラインによると、土壌50gを500ml容ガラス瓶に入れ、蓋をして約25℃で30分間放置した後、蓋を外して直ちに土壌から発生する臭いを嗅ぎ、臭気の有無及び油種とその程度の評価をする試験方法がある。

【0005】

しかし、油臭の測定を行うためには、人が直接悪臭物質の臭いを嗅ぐことが必要であり、試験担当者の疲労による測定結果への影響や健康上の問題のため、一度に測定可能な試料数は限られてくる。

【0006】

また、この測定方法で得られた結果は、評価対象である現地での油臭の有無の結果に比べて密閉された空間に臭気成分が閉じ込められた状態になるため、油臭の評価は高くなる傾向にある。

【0007】

この問題点を解決するために、簡単で且つ、人の嗅覚に頼らず、分析装置により判断できれば、現場でばらつきの無い判定結果が得られることから、これらの測定方法および装置が望まれる。

【0008】

現在、油臭を測定できる技術が製品化されている(特開2004-93447)。しかし現場で判定ができるものでなく、試験室内で精密な操作により測定する必要がある。

【0009】

他に、ハンディータイプの臭気センサー(特開平05-256814および特開平06-102183)があるが、油臭を特化して分析できるものではない。

【0010】

一方、本願発明者らは先に、ガスクロマトグラフィーを用いて複数の石油系炭化水素組成物について嗅覚の感覚強度と該石油系炭化水素組成物を沸点範囲1:68.7℃以上~125.7℃未満、沸点範囲2:125.7℃以上~174.1℃未満、沸点範囲3:174.1℃以上~216.3℃未満、沸点範囲4:216.3℃以上~287.0℃未満、沸点範囲5:287.0℃以上~356.5℃未満および沸点範囲6:356.5℃以上~490.0℃未満の6つの留分に分けて、各々の留分の量を測定し、嗅覚の感覚強度の測定値Yと下記(1)式で示される対数の計数値を基に下記一般式(2)で示される検量線を作成することを特徴とする石油系炭化水素組成物における炭化水素類成分含有量と嗅覚の感度強度の検量線作成方法とこれを用いた土壌中に含まれる石油系炭化水素組成物の嗅覚の感覚強度測定法を提案した(特開2007-101236)。

【0011】

LogΣXi (1)

但し、Xi=Ci×VPi/MWi

ここで、Ci:沸点範囲iの各留分含有量、VPi:沸点範囲iの各留分平均蒸気圧、MWi:沸点範囲iの各留分平均分子量、ただしiは1〜6の整数

Y=a×LogΣXi+b (2)

ここで、Yは嗅覚の感覚強度の測定値、a、bは定数

【特許文献1】特開2004-93447

【特許文献2】特開平05-256814

【特許文献3】特開平06-102183

【特許文献4】特開2007-101236

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

特開2007-101236に提示した方法では石油系炭化水素組成物における沸点範囲が異なる6つの成分に分けられた炭化水素類成分含有量と臭覚強度との間には相関関係があり、したがってガスクロマトグラフィーにより土壌試料中の石油系炭化水素成分含有量を測定することにより、油臭の測定が可能であることが開示されているが、ガスクロマトグラフィーによる土壌試料中の石油系炭化水素全成分の測定は、多大な労力と時間を要する。

【0013】

上記(1)式より明らかなように、沸点範囲の異なる6つの成分から各々の留分の量を測定し、上記(1)式で示される対数の計測値を基に上記一般式(2)で示される検量線に代入すると、下記表1、表2より明らかなように、沸点範囲4:216.3℃以上〜287.0℃未満より高沸点の留分から算出される嗅覚の感覚強度は平均蒸気圧が0.0000063atmと小さいので嗅覚の感覚強度の測定値Yは著しく低く、沸点範囲4:216.3℃以上〜287.0℃未満を含む低沸点の留分から算出される嗅覚の感覚強度は平均蒸気圧が0.108〜0.0000807atmと大きく嗅覚の感覚強度の測定値Yは高くなることから、沸点287.0℃未満の炭化水素化合物の含有量を測定することにより、土壌試料中の嗅覚の感覚強度を測定できることがわかる。沸点287.0℃とは、表1から明らかなように、n−ヘキサデカンである。

【0014】

つまり、油臭はn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量に大きく影響を受けており、ゆえにn−ヘキサデカンより沸点の低い成分のみを選択的に測定することができれば、油臭の有無を判定することができる。

【0015】

【表1】

【0016】

【表2】

【0017】

そこで、本発明は石油系炭化水素成分を含む土壌に対して、油臭成分であるn−ヘキサデカンより低沸点の炭化水素化合物の含有量の測定を、特開2007-101236にあるようなガスクロマトグラフィー分析に依らず、特開2007-171049に示される測定装置を用いて、土壌試料中に含まれるn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、これらを完全燃焼して発生した二酸化炭素量からその含有量を求める方法および、その測定値から該土壌の油臭強度を求める方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0018】

本発明は上記知見に基づいて、加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱して、主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を求める方法とこれを用いた油臭強度を求める方法を提案するものである。

【0019】

本発明における土壌中のn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の気化、燃焼、これにより発生する二酸化炭素量の測定するための装置としては、加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部と、サンプル室に酸素と窒素の混合ガスを導入する導入路と、気化成分を燃焼させる加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部と、燃焼より発生した二酸化炭素量を測定する測定部から構成される装置を使用することができる。

【0020】

また、気化部としては、図2に示されるようにサンプルホルダー11と、第1加熱炉2に装着されたサンプルホルダー装着部12からなり、サンプルホルダー11の底部にはサンプル室3を設け、サンプルホルダー11上端部には土壌試料の充填口を設け、該充填口には気密栓13を設け、更にサンプルホルダー11とサンプルホルダー装着部12の側部とサンプル室3の上方にはそれぞれ混合ガスの導入路5と反応部8に連通する気化成分を含む混合ガスの排出路7を形成した構造のものを使用することができる。

【0021】

また、導入路には加熱炉(例えば、電気炉)を設けてサンプル室に導入される酸素と窒素の混合ガスの予熱部としてもよく、予熱部は、気化部で安定した加熱ができるように気化部と同じ温度設定にされることが好ましいが、これに限定されるものでない。

【0022】

反応部に充填される酸化触媒としては、白金、鉄、パラジウム、酸化チタン等の酸化触媒を例示できるが、これらに限定されるものでなく、石油系炭化水素成分を酸化できる触媒であれば何れでも使用できる。

【0023】

更に、酸化触媒は単体触媒でも担持触媒でもよく、またその形態は粉末状、顆粒状、ハニカム状、繊維状など何れでもよい。

【0024】

また、二酸化炭素測定装置としてはガラス管式ガス検知器、GC−TCD、GC−HID、赤外吸収分析装置等を例示できるが、これらに限定されるものでなく、二酸化炭素量を検知できるものであれば何れの二酸化炭素測定装置をも使用することができる。

【0025】

更に、予熱部、気化部、反応部はそれぞれの加熱炉により独立して温度調整ができるようにしてある。

【0026】

以上のような装置を使用した本発明は、先ず加熱炉(例えば、電気炉)の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には導入路より酸素と窒素の混合ガス(例えば、空気)を導入するとともに、土壌試料をn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱して、主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、反応部に送り込む。

【0027】

気化部として、図2に示される構造のものを使用する場合には、サンプル室3に土壌試料を充填したサンプルホルダー11をサンプルホルダー装着部12に装着した後、サンプルホルダー11とサンプルホルダー装着部12の側部にそれぞれ形成された導入路5と排出路7より混合ガスの導入と気化成分を含む混合ガスの排出を行うものであるが、サンプルホルダー側部における混合ガスの導入口と気化成分を含む混合ガスの排出口の高さを変えたり、或いは導入路の径より排出路の径を小さくすることによりサンプルホルダー内で混合ガスに乱気流を起こさせ、土壌試料中の主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させるものである。

【0028】

ここで、酸素と窒素の混合ガスの供給量は、その発生する気化成分が完全燃焼するに必要な量でよく、例えば500ml/min程度とする。

【0029】

また、気化部のサンプル室内に充填した土壌試料の加熱温度としては、主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分が気化する温度であり、ガスクロマトグラフィーの分析結果との相関の高さを考慮すれば、その温度は80℃〜160℃、好ましくは100℃〜140℃である。

【0030】

気化成分を含む混合ガスは排出路を通して加熱炉(例えば、電気炉)内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させる。

【0031】

気化成分を含む混合ガスが送り込まれる反応部の温度としては、該気化成分が容易に完全燃焼する温度であり、その温度は200℃〜300℃程度が好ましい。

【0032】

一方、反応部で気化成分が完全燃焼して発生した二酸化炭素量を測定し、該二酸化炭素量より気化成分の含有量を下記(3)式に基づいて求められる。

CmHn + (m+n/4)O2→mCO2+n/2H2O (3)

【0033】

なお、本発明において酸素と窒素の混合ガスとして空気を使用することができるが、空気を使用する場合には、空気中の二酸化炭素量で測定値を補正する。

【0034】

また、測定対象とする石油系炭化水素成分の他に、本発明の測定方法により二酸化炭素として計測される、植物由来などの油臭とは無関係の炭化水素成分を含む土壌の場合には、その測定値を同一エリアの石油系炭化水素成分を含まないと判断される土壌の測定値で補正すべきである。

【0035】

更に、本願発明者等は上述のように二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と、ガスクロマトグラフィーで測定した土壌試料中の沸点が287℃以下の成分の含有量との相関関係を調べたところ、これらの間に相関関係があることが明らかになり、この結果測定されたn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量より大まかな油臭強度の測定ができることが判明した。

【0036】

また特開2007-101236よりガスクロマトグラフィーで測定した土壌試料中の沸点が287℃以下の成分の含有量と油臭強度との間には相関関係が認められるので、上述のようにガスクロマトグラフィー結果との相関のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との間でも相関関を調べた結果、上述のようにガスクロマトグラフィー結果と相関のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との相関が認められた。

【0037】

そこで、本発明では上述のガスクロマトグラフィー結果と相関のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との相関図を作成し、該相関図を基に二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量より油臭強度を求める方法を提案するものである。

【0038】

即ち、この方法によれば特開2007-101236に提示したように、ガスクロマトグラフィーにより土壌試料中の石油系炭化水素全成分を求め、更に(1)式の複雑な計算をすることなく、上述のように二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量より油臭強度を求めることができる。

【発明の効果】

【0039】

以上要するに、本発明によれば、土壌試料中のn−ヘキサデカンより低沸点の炭化水素化合物を気化させ、該気化成分を完全燃焼させ、発生する二酸化炭素量を測定し、該二酸化炭素量から気化成分の含有量を求めることにより比較的簡易に土壌試料中の油臭の判定をすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0040】

第1加熱炉(例えば、電気炉)の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には第3加熱炉内に設けられた導入路より予熱された酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料をn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱してn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して第2加熱炉(例えば、電気炉)内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中の気化成分の含有量を求める。

【0041】

要するに、本発明を用いて、なるべく多くの様々な条件(油種、土質等)の実汚染土壌試料から得られるある適切な気化器の温度の条件下で得られた気化成分の含有量と、嗅覚による油臭強度の結果より、油臭があるものと油臭がないものの気化成分の含有量、つまり閾値を求めることができれば、油臭の有無を判定することができる。

【0042】

このような方法を用いて、ある気化器温度での閾値を求めておけば、油臭を判定したい土壌試料の気化成分の含有量を本発明を用いて求め、その値が当該閾値より高ければ油臭あり、低ければ油臭なしと判断できる。

【実施例】

【0043】

実施例1

(1)実験装置

図1に示す実験装置を説明すれば、1は第一加熱炉2の内部にサンプル室3を備えた気化部、4は空気の導入路5の外周に第3加熱炉6を設けて構成される予熱部、7は気化成分を含む混合ガスの排出路、8は酸化触媒9を充填した反応管の外周に第2加熱炉10を設けて構成される反応部、反応部8での燃焼反応により生成した二酸化炭素は測定部に送られる。

【0044】

(2)実験材料

実験試料として下記表3に示すものを使用した。

【0045】

【表3】

【0046】

(3)実験方法

500ml/minの空気を80℃、100℃、120℃、140℃、160℃に予熱部4で予熱し、気化部1に導入する。気化部1も予熱部と同じく80℃、100℃、120℃、140℃、160℃に温度調節された状態であり、気化部1で気化した主な油臭成分が反応部8に排出され、ここで280℃に加熱された触媒により燃焼された後、発生された二酸化炭素を二酸化炭素センサーで測定した。計測した二酸化炭素濃度から二酸化炭素総量を導き出し、これより気化成分の含有濃度を求めた。

【0047】

TPH・GCとTPH・CO2との相関関係の検討

上記実験で得られた二酸化炭素濃度から換算した主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量(TPH・CO2)とガスクロマトグラフィーから算出した沸点が287℃以下の気化成分の含有量(TPH・GC)との相関関係を下記の方法より検討した。

【0048】

(1)ガスクロマトグラフィーによる各土壌試料の含有炭化水素類の含有濃度の測定

ガスクロマトグラフィーによる分析条件と操作方法は、TNRCC1005(Texsas Natural Resourece

Conservation Commission,Total Petroleum Hydrocarbons

TNRCC Method 1005 R evision 03 June 1,2001による分析法)の方法に従った。

各土壌試料を、下記表4に示す条件により、上記表1に示すn−ヘキサデカンの沸点を用いて、ガスクロマトグラフィーによる定量分析を行う。

その保持時間より定められる各油試料中のn−ヘキサデカンより沸点の低い化合物の沸点範囲の含有濃度(mg/kg)は、ガスクロマトグラフィーによるn−ヘキサデカンより沸点の低い化合物の沸点範囲のピーク面積値/全ピーク面積値×1000000(mg/kg)により求める。

【0049】

【表4】

【0050】

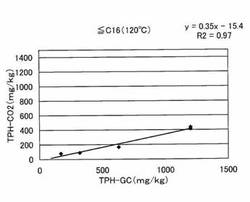

気化温度120℃、80℃、100℃、140℃、160℃における、生成した二酸化炭素量から求めたTPH・CO2とガスクロマトグラフィーからn−ヘサデカンより沸点の低い成分を算出したTPH・GCの相関図を図3、図4、図5、図6、図7に示す。

【0051】

相関図(図3、図4、図5、図6、図7)から明らかなように、いずれの温度条件でも相関は見られ、特に120℃(図3)での条件では相関が高く、この結果測定されたn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量より大まかな油臭強度の測定ができることが判明した。

【0052】

なお、TPH・GCは、ガスクロマトグラフィーで求めたn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有濃度(mg/kg)、TPH・CO2は生成した二酸化炭素量から求めたその気化器温度で気化した成分の含有濃度(mg/kg)を示す。

【0053】

実施例2

本発明を用いた油臭の有無の判定と油臭強度との比較

実施例1で明らかなように、TPH・GCとTPH・CO2の間には相関があることから、本発明を用いて油臭の有無を判定し、嗅覚による油臭の有無判定結果と次のようにして比較した。

【0054】

(1)n−ヘキサデカンより沸点の低い成分の測定

相関の高かった相関図(図3)から、気化器温度を120℃に設定し、500ml/minの空気を予熱部4で予熱し、気化部1に導入する。気化部1も予熱部と同じく120℃に温度調節された状態であり、気化部1で気化した主な油臭成分が反応部8に排出され、ここで280℃に加熱された触媒により燃焼させた後、発生された二酸化炭素を二酸化炭素センサーで測定した。測定した二酸化炭素濃度から二酸化炭素総量を導き出し、これより気化成分の含有濃度であるTPH・CO2を求めた。

【0055】

(2)油臭強度測定

油臭強度の測定は、油汚染対策ガイドラインで示している方法に準拠し、土壌50gを500ml容ガラス瓶に入れ、蓋をして約25℃で30分間放置した後、蓋を外して直ちに土壌から発生する臭いを嗅ぎ、下記表5に示す油臭の程度の表示から油臭強度を判定した。判定員は5名でその平均値を油臭強度測定結果とした。

【0056】

【表5】

【0057】

(3)油臭有無の判定

油汚染対策ガイドラインでは特に規制値はないが、悪臭防止法では、臭気強度が2.5以上を規制範囲とするため、2.5以上を油臭あり、2.5未満を油臭なしとして判定した。

【0058】

上記(1)n−ヘキサデカンより沸点の低い成分の測定と上記(2)油臭強度測定により油臭強度を測定した結果の相関図を図8に示す。その結果、TPH・CO2が280mg/kgの時には油臭強度が2.5であり、180mg/kgの時には油臭強度が2であったことから、図8から油臭の有無を決める閾値を、TPH・CO2が250mg/kgとした。ただし、この閾値は気化器温度等により変動するものであるため、一例である。

【0059】

実施例3

本発明を用いた油臭の有無の判定と油臭強度との比較

実施例1の表3に示した土壌試料A−Fを使用し、TPH・CO2測定後実施例2で求めた閾値を用いて油臭の判定を行い、更に、嗅覚により求めた油臭強度測定の結果から判定した油臭の有無との比較を行った。その結果を下記表6に示す。

【0060】

【表6】

【0061】

表6で明らかなように、本発明のTPH・CO2の含有量から求めた油臭の有無の判定結果と、油臭強度測定の結果から求めた油臭の有無の判定結果は、全6試料で一致した。

【産業上の利用可能性】

【0062】

以上要するに、本発明によれば、適切な気化器の温度の条件下で得られた土壌試料中の油臭成分を気化させ、該気化成分を完全燃焼させ、発生する二酸化炭素量を測定し、これより気化成分の含有量を求めることができるが、なるべく多くの様々な試料(油種、土質等)の実汚染土壌試料から得られる適切な気化器の温度の条件下で得られた気化成分の含有量と、嗅覚により下で得られた気化成分の含有量と、嗅覚により油臭強度の結果より、油臭のあるものとないものの閾値を求めておくことにより、油臭を判定したい土壌試料の気化成分の含有量を本発明を用いて求め、当該閾値より比較的簡易に土壌試料中の油臭の有無の判定をすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0063】

【図1】本発明に使用する測定装置の概略図

【図2】本発明に使用する測定装置における気化部の一例を示す図

【図3】気化温度120℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素からから換算したTPH・CO2の相関図

【図4】気化温度80℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図5】気化温度100℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図6】気化温度140℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図7】気化温度160℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図8】油臭強度と気化温度120℃における本発明で求めた二酸化炭素からから換算したTPH・CO2の相関図

【符号の説明】

【0064】

1は気化部

2は第1加熱炉

3はサンプル室

4は予熱部

5は空気の導入路

6は第3加熱炉

7は気化成分を含む混合ガスの排出路

8は反応部

9は酸化触媒

10は第2加熱炉

11はサンプルホルダー

12はサンプルホルダー装着部

13は気密栓

【技術分野】

【0001】

本発明は、土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を簡易に求める方法とこれを用いた油臭強度を求める方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

石油の漏洩等により土壌が汚染された場合、法律で規制されている有害物質(ベンゼン)以外の石油系炭化水素組成物については、2006年に環境省から油汚染対策ガイドラインが発行されており、油汚染問題に対する対応の考え方として、「地表や井戸水等の油臭や油膜という、人が感覚的に把握できる不快感や違和感が感じられなくなるようにすること」とある。

【0003】

しかし、石油により汚染された場所で油臭を調べる場合は、地面からの距離や風向き、気温などの気象条件等により安定した正確な評価が難しいとされている。

【0004】

石油により汚染された土壌の油臭の測定方法としては、油汚染対策ガイドラインによると、土壌50gを500ml容ガラス瓶に入れ、蓋をして約25℃で30分間放置した後、蓋を外して直ちに土壌から発生する臭いを嗅ぎ、臭気の有無及び油種とその程度の評価をする試験方法がある。

【0005】

しかし、油臭の測定を行うためには、人が直接悪臭物質の臭いを嗅ぐことが必要であり、試験担当者の疲労による測定結果への影響や健康上の問題のため、一度に測定可能な試料数は限られてくる。

【0006】

また、この測定方法で得られた結果は、評価対象である現地での油臭の有無の結果に比べて密閉された空間に臭気成分が閉じ込められた状態になるため、油臭の評価は高くなる傾向にある。

【0007】

この問題点を解決するために、簡単で且つ、人の嗅覚に頼らず、分析装置により判断できれば、現場でばらつきの無い判定結果が得られることから、これらの測定方法および装置が望まれる。

【0008】

現在、油臭を測定できる技術が製品化されている(特開2004-93447)。しかし現場で判定ができるものでなく、試験室内で精密な操作により測定する必要がある。

【0009】

他に、ハンディータイプの臭気センサー(特開平05-256814および特開平06-102183)があるが、油臭を特化して分析できるものではない。

【0010】

一方、本願発明者らは先に、ガスクロマトグラフィーを用いて複数の石油系炭化水素組成物について嗅覚の感覚強度と該石油系炭化水素組成物を沸点範囲1:68.7℃以上~125.7℃未満、沸点範囲2:125.7℃以上~174.1℃未満、沸点範囲3:174.1℃以上~216.3℃未満、沸点範囲4:216.3℃以上~287.0℃未満、沸点範囲5:287.0℃以上~356.5℃未満および沸点範囲6:356.5℃以上~490.0℃未満の6つの留分に分けて、各々の留分の量を測定し、嗅覚の感覚強度の測定値Yと下記(1)式で示される対数の計数値を基に下記一般式(2)で示される検量線を作成することを特徴とする石油系炭化水素組成物における炭化水素類成分含有量と嗅覚の感度強度の検量線作成方法とこれを用いた土壌中に含まれる石油系炭化水素組成物の嗅覚の感覚強度測定法を提案した(特開2007-101236)。

【0011】

LogΣXi (1)

但し、Xi=Ci×VPi/MWi

ここで、Ci:沸点範囲iの各留分含有量、VPi:沸点範囲iの各留分平均蒸気圧、MWi:沸点範囲iの各留分平均分子量、ただしiは1〜6の整数

Y=a×LogΣXi+b (2)

ここで、Yは嗅覚の感覚強度の測定値、a、bは定数

【特許文献1】特開2004-93447

【特許文献2】特開平05-256814

【特許文献3】特開平06-102183

【特許文献4】特開2007-101236

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

特開2007-101236に提示した方法では石油系炭化水素組成物における沸点範囲が異なる6つの成分に分けられた炭化水素類成分含有量と臭覚強度との間には相関関係があり、したがってガスクロマトグラフィーにより土壌試料中の石油系炭化水素成分含有量を測定することにより、油臭の測定が可能であることが開示されているが、ガスクロマトグラフィーによる土壌試料中の石油系炭化水素全成分の測定は、多大な労力と時間を要する。

【0013】

上記(1)式より明らかなように、沸点範囲の異なる6つの成分から各々の留分の量を測定し、上記(1)式で示される対数の計測値を基に上記一般式(2)で示される検量線に代入すると、下記表1、表2より明らかなように、沸点範囲4:216.3℃以上〜287.0℃未満より高沸点の留分から算出される嗅覚の感覚強度は平均蒸気圧が0.0000063atmと小さいので嗅覚の感覚強度の測定値Yは著しく低く、沸点範囲4:216.3℃以上〜287.0℃未満を含む低沸点の留分から算出される嗅覚の感覚強度は平均蒸気圧が0.108〜0.0000807atmと大きく嗅覚の感覚強度の測定値Yは高くなることから、沸点287.0℃未満の炭化水素化合物の含有量を測定することにより、土壌試料中の嗅覚の感覚強度を測定できることがわかる。沸点287.0℃とは、表1から明らかなように、n−ヘキサデカンである。

【0014】

つまり、油臭はn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量に大きく影響を受けており、ゆえにn−ヘキサデカンより沸点の低い成分のみを選択的に測定することができれば、油臭の有無を判定することができる。

【0015】

【表1】

【0016】

【表2】

【0017】

そこで、本発明は石油系炭化水素成分を含む土壌に対して、油臭成分であるn−ヘキサデカンより低沸点の炭化水素化合物の含有量の測定を、特開2007-101236にあるようなガスクロマトグラフィー分析に依らず、特開2007-171049に示される測定装置を用いて、土壌試料中に含まれるn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、これらを完全燃焼して発生した二酸化炭素量からその含有量を求める方法および、その測定値から該土壌の油臭強度を求める方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0018】

本発明は上記知見に基づいて、加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱して、主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を求める方法とこれを用いた油臭強度を求める方法を提案するものである。

【0019】

本発明における土壌中のn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の気化、燃焼、これにより発生する二酸化炭素量の測定するための装置としては、加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部と、サンプル室に酸素と窒素の混合ガスを導入する導入路と、気化成分を燃焼させる加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部と、燃焼より発生した二酸化炭素量を測定する測定部から構成される装置を使用することができる。

【0020】

また、気化部としては、図2に示されるようにサンプルホルダー11と、第1加熱炉2に装着されたサンプルホルダー装着部12からなり、サンプルホルダー11の底部にはサンプル室3を設け、サンプルホルダー11上端部には土壌試料の充填口を設け、該充填口には気密栓13を設け、更にサンプルホルダー11とサンプルホルダー装着部12の側部とサンプル室3の上方にはそれぞれ混合ガスの導入路5と反応部8に連通する気化成分を含む混合ガスの排出路7を形成した構造のものを使用することができる。

【0021】

また、導入路には加熱炉(例えば、電気炉)を設けてサンプル室に導入される酸素と窒素の混合ガスの予熱部としてもよく、予熱部は、気化部で安定した加熱ができるように気化部と同じ温度設定にされることが好ましいが、これに限定されるものでない。

【0022】

反応部に充填される酸化触媒としては、白金、鉄、パラジウム、酸化チタン等の酸化触媒を例示できるが、これらに限定されるものでなく、石油系炭化水素成分を酸化できる触媒であれば何れでも使用できる。

【0023】

更に、酸化触媒は単体触媒でも担持触媒でもよく、またその形態は粉末状、顆粒状、ハニカム状、繊維状など何れでもよい。

【0024】

また、二酸化炭素測定装置としてはガラス管式ガス検知器、GC−TCD、GC−HID、赤外吸収分析装置等を例示できるが、これらに限定されるものでなく、二酸化炭素量を検知できるものであれば何れの二酸化炭素測定装置をも使用することができる。

【0025】

更に、予熱部、気化部、反応部はそれぞれの加熱炉により独立して温度調整ができるようにしてある。

【0026】

以上のような装置を使用した本発明は、先ず加熱炉(例えば、電気炉)の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には導入路より酸素と窒素の混合ガス(例えば、空気)を導入するとともに、土壌試料をn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱して、主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、反応部に送り込む。

【0027】

気化部として、図2に示される構造のものを使用する場合には、サンプル室3に土壌試料を充填したサンプルホルダー11をサンプルホルダー装着部12に装着した後、サンプルホルダー11とサンプルホルダー装着部12の側部にそれぞれ形成された導入路5と排出路7より混合ガスの導入と気化成分を含む混合ガスの排出を行うものであるが、サンプルホルダー側部における混合ガスの導入口と気化成分を含む混合ガスの排出口の高さを変えたり、或いは導入路の径より排出路の径を小さくすることによりサンプルホルダー内で混合ガスに乱気流を起こさせ、土壌試料中の主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させるものである。

【0028】

ここで、酸素と窒素の混合ガスの供給量は、その発生する気化成分が完全燃焼するに必要な量でよく、例えば500ml/min程度とする。

【0029】

また、気化部のサンプル室内に充填した土壌試料の加熱温度としては、主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分が気化する温度であり、ガスクロマトグラフィーの分析結果との相関の高さを考慮すれば、その温度は80℃〜160℃、好ましくは100℃〜140℃である。

【0030】

気化成分を含む混合ガスは排出路を通して加熱炉(例えば、電気炉)内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させる。

【0031】

気化成分を含む混合ガスが送り込まれる反応部の温度としては、該気化成分が容易に完全燃焼する温度であり、その温度は200℃〜300℃程度が好ましい。

【0032】

一方、反応部で気化成分が完全燃焼して発生した二酸化炭素量を測定し、該二酸化炭素量より気化成分の含有量を下記(3)式に基づいて求められる。

CmHn + (m+n/4)O2→mCO2+n/2H2O (3)

【0033】

なお、本発明において酸素と窒素の混合ガスとして空気を使用することができるが、空気を使用する場合には、空気中の二酸化炭素量で測定値を補正する。

【0034】

また、測定対象とする石油系炭化水素成分の他に、本発明の測定方法により二酸化炭素として計測される、植物由来などの油臭とは無関係の炭化水素成分を含む土壌の場合には、その測定値を同一エリアの石油系炭化水素成分を含まないと判断される土壌の測定値で補正すべきである。

【0035】

更に、本願発明者等は上述のように二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と、ガスクロマトグラフィーで測定した土壌試料中の沸点が287℃以下の成分の含有量との相関関係を調べたところ、これらの間に相関関係があることが明らかになり、この結果測定されたn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量より大まかな油臭強度の測定ができることが判明した。

【0036】

また特開2007-101236よりガスクロマトグラフィーで測定した土壌試料中の沸点が287℃以下の成分の含有量と油臭強度との間には相関関係が認められるので、上述のようにガスクロマトグラフィー結果との相関のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との間でも相関関を調べた結果、上述のようにガスクロマトグラフィー結果と相関のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との相関が認められた。

【0037】

そこで、本発明では上述のガスクロマトグラフィー結果と相関のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との相関図を作成し、該相関図を基に二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量より油臭強度を求める方法を提案するものである。

【0038】

即ち、この方法によれば特開2007-101236に提示したように、ガスクロマトグラフィーにより土壌試料中の石油系炭化水素全成分を求め、更に(1)式の複雑な計算をすることなく、上述のように二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量より油臭強度を求めることができる。

【発明の効果】

【0039】

以上要するに、本発明によれば、土壌試料中のn−ヘキサデカンより低沸点の炭化水素化合物を気化させ、該気化成分を完全燃焼させ、発生する二酸化炭素量を測定し、該二酸化炭素量から気化成分の含有量を求めることにより比較的簡易に土壌試料中の油臭の判定をすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0040】

第1加熱炉(例えば、電気炉)の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には第3加熱炉内に設けられた導入路より予熱された酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料をn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱してn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して第2加熱炉(例えば、電気炉)内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中の気化成分の含有量を求める。

【0041】

要するに、本発明を用いて、なるべく多くの様々な条件(油種、土質等)の実汚染土壌試料から得られるある適切な気化器の温度の条件下で得られた気化成分の含有量と、嗅覚による油臭強度の結果より、油臭があるものと油臭がないものの気化成分の含有量、つまり閾値を求めることができれば、油臭の有無を判定することができる。

【0042】

このような方法を用いて、ある気化器温度での閾値を求めておけば、油臭を判定したい土壌試料の気化成分の含有量を本発明を用いて求め、その値が当該閾値より高ければ油臭あり、低ければ油臭なしと判断できる。

【実施例】

【0043】

実施例1

(1)実験装置

図1に示す実験装置を説明すれば、1は第一加熱炉2の内部にサンプル室3を備えた気化部、4は空気の導入路5の外周に第3加熱炉6を設けて構成される予熱部、7は気化成分を含む混合ガスの排出路、8は酸化触媒9を充填した反応管の外周に第2加熱炉10を設けて構成される反応部、反応部8での燃焼反応により生成した二酸化炭素は測定部に送られる。

【0044】

(2)実験材料

実験試料として下記表3に示すものを使用した。

【0045】

【表3】

【0046】

(3)実験方法

500ml/minの空気を80℃、100℃、120℃、140℃、160℃に予熱部4で予熱し、気化部1に導入する。気化部1も予熱部と同じく80℃、100℃、120℃、140℃、160℃に温度調節された状態であり、気化部1で気化した主な油臭成分が反応部8に排出され、ここで280℃に加熱された触媒により燃焼された後、発生された二酸化炭素を二酸化炭素センサーで測定した。計測した二酸化炭素濃度から二酸化炭素総量を導き出し、これより気化成分の含有濃度を求めた。

【0047】

TPH・GCとTPH・CO2との相関関係の検討

上記実験で得られた二酸化炭素濃度から換算した主にn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量(TPH・CO2)とガスクロマトグラフィーから算出した沸点が287℃以下の気化成分の含有量(TPH・GC)との相関関係を下記の方法より検討した。

【0048】

(1)ガスクロマトグラフィーによる各土壌試料の含有炭化水素類の含有濃度の測定

ガスクロマトグラフィーによる分析条件と操作方法は、TNRCC1005(Texsas Natural Resourece

Conservation Commission,Total Petroleum Hydrocarbons

TNRCC Method 1005 R evision 03 June 1,2001による分析法)の方法に従った。

各土壌試料を、下記表4に示す条件により、上記表1に示すn−ヘキサデカンの沸点を用いて、ガスクロマトグラフィーによる定量分析を行う。

その保持時間より定められる各油試料中のn−ヘキサデカンより沸点の低い化合物の沸点範囲の含有濃度(mg/kg)は、ガスクロマトグラフィーによるn−ヘキサデカンより沸点の低い化合物の沸点範囲のピーク面積値/全ピーク面積値×1000000(mg/kg)により求める。

【0049】

【表4】

【0050】

気化温度120℃、80℃、100℃、140℃、160℃における、生成した二酸化炭素量から求めたTPH・CO2とガスクロマトグラフィーからn−ヘサデカンより沸点の低い成分を算出したTPH・GCの相関図を図3、図4、図5、図6、図7に示す。

【0051】

相関図(図3、図4、図5、図6、図7)から明らかなように、いずれの温度条件でも相関は見られ、特に120℃(図3)での条件では相関が高く、この結果測定されたn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有量より大まかな油臭強度の測定ができることが判明した。

【0052】

なお、TPH・GCは、ガスクロマトグラフィーで求めたn−ヘキサデカンより沸点の低い成分の含有濃度(mg/kg)、TPH・CO2は生成した二酸化炭素量から求めたその気化器温度で気化した成分の含有濃度(mg/kg)を示す。

【0053】

実施例2

本発明を用いた油臭の有無の判定と油臭強度との比較

実施例1で明らかなように、TPH・GCとTPH・CO2の間には相関があることから、本発明を用いて油臭の有無を判定し、嗅覚による油臭の有無判定結果と次のようにして比較した。

【0054】

(1)n−ヘキサデカンより沸点の低い成分の測定

相関の高かった相関図(図3)から、気化器温度を120℃に設定し、500ml/minの空気を予熱部4で予熱し、気化部1に導入する。気化部1も予熱部と同じく120℃に温度調節された状態であり、気化部1で気化した主な油臭成分が反応部8に排出され、ここで280℃に加熱された触媒により燃焼させた後、発生された二酸化炭素を二酸化炭素センサーで測定した。測定した二酸化炭素濃度から二酸化炭素総量を導き出し、これより気化成分の含有濃度であるTPH・CO2を求めた。

【0055】

(2)油臭強度測定

油臭強度の測定は、油汚染対策ガイドラインで示している方法に準拠し、土壌50gを500ml容ガラス瓶に入れ、蓋をして約25℃で30分間放置した後、蓋を外して直ちに土壌から発生する臭いを嗅ぎ、下記表5に示す油臭の程度の表示から油臭強度を判定した。判定員は5名でその平均値を油臭強度測定結果とした。

【0056】

【表5】

【0057】

(3)油臭有無の判定

油汚染対策ガイドラインでは特に規制値はないが、悪臭防止法では、臭気強度が2.5以上を規制範囲とするため、2.5以上を油臭あり、2.5未満を油臭なしとして判定した。

【0058】

上記(1)n−ヘキサデカンより沸点の低い成分の測定と上記(2)油臭強度測定により油臭強度を測定した結果の相関図を図8に示す。その結果、TPH・CO2が280mg/kgの時には油臭強度が2.5であり、180mg/kgの時には油臭強度が2であったことから、図8から油臭の有無を決める閾値を、TPH・CO2が250mg/kgとした。ただし、この閾値は気化器温度等により変動するものであるため、一例である。

【0059】

実施例3

本発明を用いた油臭の有無の判定と油臭強度との比較

実施例1の表3に示した土壌試料A−Fを使用し、TPH・CO2測定後実施例2で求めた閾値を用いて油臭の判定を行い、更に、嗅覚により求めた油臭強度測定の結果から判定した油臭の有無との比較を行った。その結果を下記表6に示す。

【0060】

【表6】

【0061】

表6で明らかなように、本発明のTPH・CO2の含有量から求めた油臭の有無の判定結果と、油臭強度測定の結果から求めた油臭の有無の判定結果は、全6試料で一致した。

【産業上の利用可能性】

【0062】

以上要するに、本発明によれば、適切な気化器の温度の条件下で得られた土壌試料中の油臭成分を気化させ、該気化成分を完全燃焼させ、発生する二酸化炭素量を測定し、これより気化成分の含有量を求めることができるが、なるべく多くの様々な試料(油種、土質等)の実汚染土壌試料から得られる適切な気化器の温度の条件下で得られた気化成分の含有量と、嗅覚により下で得られた気化成分の含有量と、嗅覚により油臭強度の結果より、油臭のあるものとないものの閾値を求めておくことにより、油臭を判定したい土壌試料の気化成分の含有量を本発明を用いて求め、当該閾値より比較的簡易に土壌試料中の油臭の有無の判定をすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0063】

【図1】本発明に使用する測定装置の概略図

【図2】本発明に使用する測定装置における気化部の一例を示す図

【図3】気化温度120℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素からから換算したTPH・CO2の相関図

【図4】気化温度80℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図5】気化温度100℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図6】気化温度140℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図7】気化温度160℃におけるn−ヘキサデカンより沸点の成分のクロマトグラフィーから算出したTPH・GCと本発明で求めた二酸化炭素から換算したTPH・CO2の相関図

【図8】油臭強度と気化温度120℃における本発明で求めた二酸化炭素からから換算したTPH・CO2の相関図

【符号の説明】

【0064】

1は気化部

2は第1加熱炉

3はサンプル室

4は予熱部

5は空気の導入路

6は第3加熱炉

7は気化成分を含む混合ガスの排出路

8は反応部

9は酸化触媒

10は第2加熱炉

11はサンプルホルダー

12はサンプルホルダー装着部

13は気密栓

【特許請求の範囲】

【請求項1】

加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱してn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を求める方法。

【請求項2】

加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部と、サンプル室に酸素と窒素の混合ガスを導入する導入路と、気化成分を燃焼させる加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部と、燃焼より発生した二酸化炭素量を測定する測定部から構成される装置を使用して行われる請求項1の方法。

【請求項3】

導入路に連結するガス加熱ライン及び気化部と、反応部とが独立して温度を設定できるようにした請求項1乃至請求項2の方法。

【請求項4】

気化部がサンプルホルダーと、加熱炉に装着されたサンプルホルダー装着部からなり、該サンプルホルダー装着部が上端に上記サンプルホルダーを装着するための開口部を有し、一方サンプルホルダーの底部にはサンプル室を設け、サンプルホルダー上端部には土壌試料の充填口を設け、該充填口には気密栓を設け、更にサンプルホルダーとサンプルホルダー装着部の側部と上記サンプル室の上方にはそれぞれ混合ガスの導入路と反応部に連通する気化成分を含む混合ガスの排出路を形成した請求項1乃至請求項2乃至請求項3の方法。

【請求項5】

酸素と窒素の混合ガスが空気である請求項1乃至2乃至3の方法。

【請求項6】

請求項1乃至2乃至3乃至4に示される二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と、ガスクロマトグラフィーで測定した土壌試料中の沸点が287℃以下の成分の含有量との相関関係を調べ、このうち相関関係のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との相関図を作成し、該相関図を基に二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量より油臭強度を求める方法。

【請求項1】

加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部内のサンプル室内に石油系炭化水素を含む土壌試料を充填し、該サンプル室には酸素と窒素の混合ガスを導入するとともに、土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分が気化する温度で加熱してn−ヘキサデカンより沸点の低い成分を気化させ、該気化成分を含む混合ガスは排出路を通して加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部に送り込んで気化成分を燃焼させ、これにより発生した二酸化炭素量を測定し、該測定値より上記土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量を求める方法。

【請求項2】

加熱炉の内部にサンプル室を備えた気化部と、サンプル室に酸素と窒素の混合ガスを導入する導入路と、気化成分を燃焼させる加熱炉内に酸化触媒を充填してなる反応部と、燃焼より発生した二酸化炭素量を測定する測定部から構成される装置を使用して行われる請求項1の方法。

【請求項3】

導入路に連結するガス加熱ライン及び気化部と、反応部とが独立して温度を設定できるようにした請求項1乃至請求項2の方法。

【請求項4】

気化部がサンプルホルダーと、加熱炉に装着されたサンプルホルダー装着部からなり、該サンプルホルダー装着部が上端に上記サンプルホルダーを装着するための開口部を有し、一方サンプルホルダーの底部にはサンプル室を設け、サンプルホルダー上端部には土壌試料の充填口を設け、該充填口には気密栓を設け、更にサンプルホルダーとサンプルホルダー装着部の側部と上記サンプル室の上方にはそれぞれ混合ガスの導入路と反応部に連通する気化成分を含む混合ガスの排出路を形成した請求項1乃至請求項2乃至請求項3の方法。

【請求項5】

酸素と窒素の混合ガスが空気である請求項1乃至2乃至3の方法。

【請求項6】

請求項1乃至2乃至3乃至4に示される二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と、ガスクロマトグラフィーで測定した土壌試料中の沸点が287℃以下の成分の含有量との相関関係を調べ、このうち相関関係のある二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量と油臭強度との相関図を作成し、該相関図を基に二酸化炭素量より求めた土壌試料中のn−ヘキサデカンより沸点が低い成分の含有量より油臭強度を求める方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【公開番号】特開2010−112909(P2010−112909A)

【公開日】平成22年5月20日(2010.5.20)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2008−287368(P2008−287368)

【出願日】平成20年11月10日(2008.11.10)

【出願人】(000186913)昭和シェル石油株式会社 (322)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成22年5月20日(2010.5.20)

【国際特許分類】

【出願日】平成20年11月10日(2008.11.10)

【出願人】(000186913)昭和シェル石油株式会社 (322)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]