基板搬送装置

【課題】基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができ、また、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合でもパーティクルの発生を抑えることができる基板搬送装置を提供する。

【解決手段】ステージの表面から浮上させた基板を基板ガイドでガイドしつつ搬送する基板搬送装置であって、基板ガイドは、基板の側面に当接することで基板を拘束するとともに、ステージの表面と垂直な方向に変位可能な基板ガイド本体と、基板ガイド本体をステージの表面から浮上させる浮上ユニットと、基板ガイド本体をステージの表面側に付勢させる付勢手段と、を備えており、基板ガイド本体は基板の側面に当接する基板当接部を有しており、この基板当接部の高さ位置が、浮上ユニットと付勢手段により、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持される構成とする。

【解決手段】ステージの表面から浮上させた基板を基板ガイドでガイドしつつ搬送する基板搬送装置であって、基板ガイドは、基板の側面に当接することで基板を拘束するとともに、ステージの表面と垂直な方向に変位可能な基板ガイド本体と、基板ガイド本体をステージの表面から浮上させる浮上ユニットと、基板ガイド本体をステージの表面側に付勢させる付勢手段と、を備えており、基板ガイド本体は基板の側面に当接する基板当接部を有しており、この基板当接部の高さ位置が、浮上ユニットと付勢手段により、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持される構成とする。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、基板をステージから浮上させて搬送する基板搬送装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、例えばフラットパネルディスプレイ(FPD)のフォトリソグラフィの技術分野では、基板に所定処理を行う基板処理装置から次工程における基板処理装置への基板の搬送に基板搬送装置が使用されている。中でも浮上基板搬送装置は、ロボットハンドなどによる搬送装置に比べて基板の姿勢変化の動作がないため、タクトタイムを短縮できるという利点を有している。

【0003】

一般に浮上基板搬送装置では、ステージからエアを噴出させて基板とステージ表面との間に空気層を形成することにより僅かに基板を浮上させ、浮上させた基板を所定の方向に導く基板ガイド(搬送部材)が備えられている。この基板ガイドは、基板に当接することで浮上した基板の動きを拘束するものであり、基板ガイドが基板に当接した状態で搬送動作を行うことにより、基板を所定の方向に導く(搬送する)ことができるようになっている。

【0004】

例えば、下記特許文献1では、ステージの表面から突出するローラ(搬送部材)を設け、このローラに基板の裏面を当接させ、その状態でローラを回転させることで基板を搬送する構成が記載されている。ところが、基板の裏面にローラを当接させると、基板の表面に塗布された塗布膜の乾燥状態がローラに当接する部分と当接していない部分とで異なるため、乾燥ムラの原因になる虞がある。そのため、下記特許文献1の図10に示されるように、基板ガイドとして、ステージの表面と垂直をなす方向に回転軸を持つガイドローラを搬送方向に複数備え、このガイドローラに基板の側面を当接させ、その状態でガイドローラを回転させることにより基板を搬送する構成により乾燥ムラを抑える構成も記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2008−166359号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかし、上記の基板搬送装置(基板搬送装置)では、複数のガイドローラに基板の側面を当接させる場合でも乾燥ムラを抑えることができないという問題があった。すなわち、特許文献1に記載の基板搬送装置では、基板の側面をガイドローラで拘束させるため、基板の一部をステージからはみ出した状態で搬送される。すなわち、ステージ幅が基板の寸法よりも小さく設定されている。この状態では、搬送中の基板に形成された塗布膜は、基板がステージ上に位置する部分とステージからはみ出した部分とで乾燥状態が異なるため、塗布膜に乾燥ムラが形成される虞があるという問題があった。

【0007】

ここで、基板全面の乾燥状態を均一にするために、基板全面がステージ表面に対向するようにステージ幅を基板の寸法よりも大きく設定し、ガイドローラをステージの表面にはみ出させて基板の側面に当接する構成にすることも考えられる。しかし、一般にステージの表面は、長手方向に亘って平面度誤差を有している場合があり、また、ガイドローラにおける配列の真直度が誤差を有している場合がある。したがって、これら装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合には、ガイドローラとステージの表面との微小隙間を有効に保つことができず、ガイドローラとステージの表面とが接触することにより、パーティクルが発生してしまうという問題があった。

【0008】

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができ、また、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合でもパーティクルの発生を抑えることができる基板搬送装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記課題を解決するために本発明の基板搬送装置は、ステージの表面から浮上させた基板を基板ガイドでガイドしつつ搬送する基板搬送装置であって、前記基板ガイドは、基板の側面に当接することで基板を拘束するとともに、ステージの表面と垂直な方向に変位可能な基板ガイド本体と、前記基板ガイド本体をステージの表面から浮上させる浮上ユニットと、前記基板ガイド本体をステージの表面側に付勢させる付勢手段と、を備えており、前記基板ガイド本体は基板の側面に当接する基板当接部を有しており、この基板当接部の高さ位置が、前記浮上ユニットと前記付勢手段により、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持されることを特徴としている。

【0010】

上記基板搬送装置によれば、基板の側面に当接して基板を拘束するため、基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができる。また、基板ガイド本体の基板当接部の高さ位置が、前記浮上ユニットと前記付勢手段とによって、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持されるため、ステージの平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合であっても、パーティクルの発生を抑えることができる。具体的には、基板ガイド本体は、浮上ユニットによってステージの表面から浮上力を受け、また、付勢手段によってステージの表面側に押圧される。すなわち、基板ガイド本体は、浮上ユニットの浮上力と、付勢手段の付勢力が釣り合った位置に保持される。そして、基板を基板ガイドに拘束させつつ基板ガイドを走行させて基板をステージの搬送方向に搬送させる最中に、ステージの平面度に乱れが生じた部分を走行しても、基板ガイド本体は、浮上力を受けつつ付勢手段によりステージの表面側に押圧されるため、基板ガイド本体はステージの表面に追従するように走行し基板を搬送させることができる。したがって、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合であっても、基板ガイド本体の浮上量が一定に保たれることにより基板ガイド本体がステージの表面に接触することがないため、基板ガイドがステージの表面に接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0011】

具体的な前記基板ガイドの実施態様としては、前記基板ガイドは、前記ステージの表面と対向する位置にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドから前記ステージの表面に向かってエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させる構成とすることができる。

【0012】

また、前記浮上ユニットのエアパッドは、前記基板ガイド本体の基板当接部とは別体で形成されている構成とすることができる。

【0013】

この構成によれば、エアパッドに基板が直接当接しない構成にできるため、基板が当接することによりエアパッドの取付位置が変化してしまうのを抑えることができる。

【0014】

また、前記浮上ユニットのエアパッドは、前記ステージにおける基板搬送領域から外れる位置に設けられる構成にしてもよい。

【0015】

この構成によれば、ステージにおける基板が搬送される基板搬送領域に、エアパッドから噴出されるエアが直接当たるのを防止することができるため、ステージにおける基板搬送領域の温度変化を抑えることができる。これにより、基板上に形成された塗布膜の乾燥ムラを抑えることができる。

【0016】

さらに別の具体的な前記基板ガイドの実施態様としては、前記基板ガイドは、ステージの表面と対向する前記基板ガイド本体の底面部にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドからエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させる構成とすることができる。

【0017】

また、前記基板ガイドは、前記基板ガイド本体を支持するガイド支持部をさらに備え、このガイド支持部により前記基板ガイド本体がステージの表面に対して接離する方向に変位可能に支持されており、前記ガイド支持部と基板ガイド本体との間にバネ部材が収縮した状態で設けられ、このバネ部材により基板ガイド本体がステージの表面側に付勢される構成にしてもよい。

【0018】

この構成によれば、前記バネ部材の付勢力と前記浮上ユニットの浮上力とが釣り合うことにより、基板ガイド本体の底面部とステージの表面との間に所定の隙間が形成され、前記基板ガイド本体の基板当接部がステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持することができる。

【0019】

また、前記ガイド支持部には、前記基板ガイド本体が支持される近傍に吸引部が形成され、この吸引部は、前記基板当接部側に開口している構成にしてもよい。

【0020】

この構成によれば、前記基板ガイド本体が前記ガイド支持部に対して相対的に変位する際に、その双方の接触状態によりパーティクルが発生する可能性がある。仮にパーティクルが発生した場合であっても、パーティクルが吸引部の開口から吸引されることにより、基板当接部側にパーティクルが拡散するのを抑えることができる。

【0021】

また、前記ガイド支持部は、前記基板当接部側に延びるカバーを備え、このカバーは、前記吸引部の開口よりも外側に配置され、基板ガイド本体の全周を覆うように設けられており、前記カバーと前記基板当接部との間には隙間が形成されている構成としてもよい。

【0022】

この構成によれば、吸引部の開口より吸引力が発生した場合に、前記カバーと基板当接部との間に吸引部の開口に向かう吸引力が発生するため、前記ガイド支持部と前記基板ガイド本体との接触により発生するパーティクルが基板の表面側に落下するのを抑えることができる。

【発明の効果】

【0023】

本発明の基板搬送装置によれば、基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができ、また、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合でもパーティクルの発生を抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】本発明の一実施形態における基板搬送装置を示す上面図である。

【図2】上記基板搬送装置の1ユニットを拡大した上面図である。

【図3】上記基板搬送装置の1ユニットの側面図である。

【図4】上記基板搬送装置の1ユニットの正面図である。

【図5】上記基板搬送装置の基板ガイドにより基板を隣接するステージに搬送した状態を示す上面図である。

【図6】上記基板ガイドが退避し、位置決めピンが突出状態である状態を示す上面図である。

【図7】上記基板ガイドが元の位置に復帰した状態を示す上面図である。

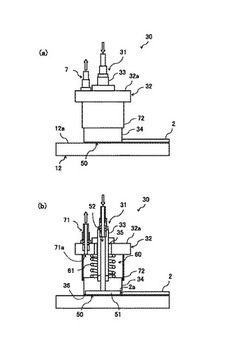

【図8】上記基板ガイドを示す図であり、(a)は、その側面図、(b)は、その断面図である。

【図9】上記基板搬送装置の動作を示すフローチャートである。

【図10】他の実施形態における基板ガイドの上面図である。

【図11】図10のA−A断面図である。

【図12】他の実施形態における基板ガイドの上面図である。

【図13】他の実施形態における基板当接部に基板が保持された状態を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0025】

本発明の基板搬送装置に係る実施の形態を図面を用いて説明する。

[実施例1]

図1は、基板搬送装置の一実施形態を示す上面図であり、図2は、基板搬送装置の1ユニットを拡大した上面図、図3は、基板搬送装置の1ユニットの側面図、図4は、基板搬送装置の1ユニットの正面図である。

【0026】

図1〜図4において、基板搬送装置1は、基板2を浮上させた状態で搬送するためのものであり、上流側の基板処理装置1から次工程の下流側の基板処理装置に基板2を搬送するものである。例えば、レジスト液などの塗布液を吐出する塗布装置によって基板2上に塗布膜を形成した後、塗布膜を乾燥させる乾燥装置に基板2を搬送する際、塗布装置から供給された基板2を浮上させた状態でそのまま向きを変えることなく乾燥装置に搬送することができる。

【0027】

なお、以下の説明では、基板2が搬送される搬送方向をX軸方向とし、これと水平面上で直交する方向をY軸方向、X軸方向及びY軸方向の双方に直交する方向をZ軸方向として説明を進めることとする。

【0028】

基板搬送装置1は、ステージユニット10と搬送ユニット20とを有しており、ステージユニット10のY軸方向両側に搬送ユニット20が配置されている。ステージユニット10は、基板2を載置するものであり、載置された基板2を浮上した状態に保つことができる。また、搬送ユニット20は浮上した基板2を拘束しつつ搬送方向(X軸方向)に搬送するものである。すなわち、上流側からステージユニット10に供給された基板2は、ステージ12上に浮上されるとともに、搬送ユニット20に設けられた基板2ガイドで拘束される。そして、基板2ガイドがX軸方向に走行することにより、基板2がX軸方向に搬送される。

【0029】

ステージユニット10は、図3,図4に示すように、基台11に載置され平坦状に形成されたステージ12と、このステージ12の表面から基板2を浮上させる浮上手段13とを有している。ステージ12は、矩形状の金属製平板状部材であり、搬送方向に沿って複数配置されている。図1の例では4枚のステージ12が配置されている。また、ステージ12は、供給される基板2と対向するステージ面12a(単にステージの表面12aともいう)を有しており、全体が平坦状に形成されている。本実施形態では、ステージ面12aが基板2よりも大きいサイズに形成されており、供給された基板2全面が、はみ出すことなく、このステージ面12aに対向するようになっている。これにより、基板2全体がステージ面12aと対面するため乾燥環境が一定になり、基板2上に形成された塗布膜が搬送中に乾燥する際、乾燥環境不均一による乾燥ムラを抑えることができる。

【0030】

また、ステージ12には、位置決めピン14が設けられており、この位置決めピン14により、搬送されてきた基板2が所定の位置に位置決めされる。この位置決めピン14は、1つのステージ12に4本設けられており、2本ずつが1つの対角線上に配置されている。具体的には、基板2がステージ12上に供給された際に、基板2の対角線における2つのコーナー部分を挟む位置に配置されている。すなわち、位置決めピン14は、搬送される基板2のサイズに応じて基板2と位置決めピン14とが僅かな隙間を形成する位置に配置されている。また、この位置決めピン14は、昇降動作できるようになっており、収容状態では、位置決めピン14全体がステージ12内に収容され、突出状態では、位置決めピン14がステージ12表面上に突出するようになっている。したがって、位置決めピン14が収容状態で基板2が供給され、基板2がステージ面12a上に供給されると、位置決めピン14が突出状態になり、基板2の側面2aが位置決めピン14に接触することにより、基板2が位置決めされる。すなわち、基板2がステージ12上に供給されると基板2が浮上しつつ自由に移動できる状態になるが、位置決めピン14が基板2の側面2aに接触することにより、基板2の移動が拘束され、基板2がステージ12上の所定位置(位置決め範囲)に位置決めされる。

【0031】

また、浮上手段13は、供給された基板2をステージ面12aから浮上させるものである。本実施形態では、図3、図4に示すように、ステージ12の裏面(ステージ面12aの裏面)に振動子13aが設けられており、この振動子13aにより特定の周波数による振動が供給されることにより、ステージ12上の基板2がステージ面12aから浮上できるようになっている。具体的には、例えば超音波で振動子13aを振動させると、その振動が伝達され、ステージ12自身が超音波で振動する。これにより、ステージ面12aと基板2との間に僅かな空気層が形成され基板2がステージ面12aから浮上する。すなわち、振動子13aを特定周波数で振動させると、基板2がステージ面12aから所定の高さ位置に浮上した状態でステージ12上に保持される。

【0032】

また、搬送ユニット20は、基板ガイド30を介してステージ12上の基板2を搬送方向に搬送するものである。搬送ユニット20は、一方向に延びる基台11aを有しており、ステージ12の搬送方向に沿ってステージ12を挟むように設置されている。また、搬送ユニット20は、基板ガイド30を有しており、基台11a上の搬送駆動部40により複数の基板ガイド30が移動することにより基板2を搬送できるようになっている。すなわち、基板ガイド30は各ステージ12ごとに対応して設けられており、それぞれの基板ガイド30は、1つのステージ12から次の下流側のステージ12まで移動し、その後、元のステージ12まで復帰する動作を行うことができる。各ステージ12ごとの基板ガイド30は、このような動作を同時に行うことにより、基板2を搬送方向に搬送することができるようになっている。

【0033】

具体的には、1つのステージ12に供給されると基板2が基板ガイド30により拘束される(図1の状態)。そして、基板ガイド30の移動により次の下流側のステージ12まで搬送され(図5の状態)、下流側のステージ12に載置される(図6の状態)。そして、下流側の基板ガイド30は上流側の元のステージ12まで復帰し(図7の状態)、上流側の基板ガイド30により搬送された基板2を新たに拘束する。これを各ステージ12で繰り返し行われることにより、基板2が搬送方向に搬送される。すなわち、基板2は複数の基板ガイド30のリレー方式によって搬送されるようになっている。

【0034】

搬送駆動部40は、一方向に延びるレール41と、基板ガイド30を搭載する搬送本体部42と、搬送本体部42を駆動させるリニアモータ43とを有している。レール41は、平滑面を有する平板状部材であり、平滑面が上向きになるようにそれぞれの基台11上に設けられている。すなわち、レール41は、図2,図4に示すように、ステージ12からそれぞれ等距離の位置に、ステージ12の搬送方向に沿ってステージ面12aを挟むように設けられている。また、それぞれのレール41の平滑面の高さ位置は、それぞれ共通の高さ位置に設定されている。

【0035】

また、レール41の平滑面上には、LMガイド44とリニアモータ43が設けられている。具体的には、平滑面のY軸方向中央位置にリニアモータ43の固定子(マグネットプレート)がX軸方向に延びるように設けられており、この固定子の両側にLMガイド44がX軸方向に延びるように設けられている。そして、このLMガイド44には、搬送本体部42が連結されており、搬送本体部42に設けられた可動子が固定子に接続されている。したがって、リニアモータ43を駆動させることにより、可動子が固定子に沿って移動すると、搬送本体部42がレール41に沿って移動できるようになっている。すなわち、リニアモータ43を駆動制御することにより、搬送本体部42がX軸方向に沿って移動し、任意の位置で停止できるようになっている。

【0036】

搬送本体部42は、基板ガイド30を搭載する搭載部42aとこの搭載部42aから延びる脚部42bとを有しており、断面略コの字状に形成されている。この脚部42bにはLMガイド44が連結されており、搭載部42aが上向きになるように配置されている。そして、この搭載部42aには基板ガイド30が1つ設けられており、基板ガイド30がそれぞれステージ12の対角線上に配置されている。すなわち、位置決めピン14の存在する対角線と異なる対角線上に配置されている。そして、リニアモータ43を駆動制御すると、基板ガイド30が対角線上に存在する位置関係を維持したまま搬送本体部42が搬送方向に移動するようになっている。なお、図2の2点鎖線は、移動後の搬送本体部42及び基板ガイド30を示している。

【0037】

基板ガイド30は、図8に示すように、基板2を拘束する基板ガイド本体31と、この基板ガイド本体31を支持するガイド支持部32とを有しており、さらに、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させる浮上ユニット50と、基板ガイド本体31をステージ面12a側に付勢させる付勢手段60とを有しており、浮上ユニット50と付勢手段60により、基板ガイド本体31がステージ面12aから浮上できるようになっている。

【0038】

ガイド支持部32は、平板状のアーム部32aを有しており、その先端部分に基板ガイド本体31が設けられている。このアーム部32aは、搬送本体部42の搭載部42a(図4参照)に昇降機構を介して設けられており、搭載部42aに対してZ方向に昇降動作できるようになっている。具体的には、基板ガイド本体31が基板2を拘束する位置から、基板ガイド本体31が突出状態の位置決めピン14に接触しない程度まで上昇することができるようになっている。すなわち、図5に示すように、基板2を次の下流側のステージ12まで搬送した後、図6に示すように、基板2が突出状態の位置決めピン14で拘束される。なお、図1、図5〜図7において、位置決めピン14が黒色である場合は突出状態を示し、白色である場合は収容状態を示している。そして、基板ガイド本体31を上昇させた後、搬送本体部42を走行させることにより、この突出状態の位置決めピン14の上方を超えて基板ガイド30が元のステージ12まで戻ることができる(図7の状態)。

【0039】

また、ガイド支持部32は、進退機構を有しており、アーム部32aを基板2に対して進退動作できるようになっている。すなわち、基板2を基板ガイド本体31に拘束させる場合には、アーム部32aを基板2側に突出させ(図7→図1)、基板ガイド本体31が基板2に当接した状態で停止させる。そして、図5に示すように、基板2を次のステージ12に搬送した場合には、突出していたアーム部32aを基板2と反対側に移動させて退避状態にすることにより基板2を解放できるようになっている(図6の状態)。

【0040】

なお、アーム部32aには、進退方向に伸縮可能なスプリングが設けられており、供給された基板2のコーナー部分の位置にずれがあっても、そのままアーム部32aを進出させて基板ガイド本体31を当接させると、スプリングがそのずれ量を吸収することにより、基板ガイド本体31を基板2のコーナー部分に確実に当接させることができるようになっている。

【0041】

基板ガイド本体31は、図8に示すように、ガイド支持部32のアーム部32aに支持されており、この基板ガイド本体31が基板2に当接することにより、基板2が拘束されるようになっている。具体的には、アーム部32aに2つの基板ガイド本体31が取付けられており(図2参照)、対角線上に配置されたこれら2つの基板ガイド本体31が基板2に接触することにより、基板2を拘束できるようになっている。この基板ガイド本体31は、ガイド軸部33と、このガイド軸部33のステージ面12a側に形成される基板当接部34とを有しており、基板当接部34が基板2の側面2aに当接することにより基板2を拘束することができる。

【0042】

また、基板ガイド本体31は、ガイド支持部32にZ方向に変位可能に支持されている。具体的には、ガイド軸部33は円筒状に形成されており、このガイド軸部33がアーム部32aに形成された貫通孔にスライドブッシュ35を介して支持されている。これにより、基板ガイド本体31は、ガイド支持部32に対してZ方向に変位できるように支持されている。すなわち、基板ガイド本体31は、ステージ面12aに対してZ方向に変位することができる。

【0043】

基板当接部34は、基板2の側面2aに当接することで基板2を拘束するものである。この基板当接部34は、樹脂製の円筒状に形成されており、ガイド軸部33に比べて大径に形成されている。そして、ガイド支持部32のアーム部32aが基板2側に突出して基板ガイド本体31を基板2に当接させることにより、基板当接部34の外周面が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束することができる。すなわち、対角線上に配置されたそれぞれの基板ガイド30の基板当接部34が基板2のコーナー部分における側面2aに僅かに圧接することにより、ステージ面12aに浮上する基板2の動きが拘束される。なお、本実施形態では、基板当接部34により小さな押圧により基板2を拘束するが、基板当接部34により基板2の側面2aに押圧を与えず僅かな隙間を形成できる程度に基板2の側面2aに当接する場合でも基板2を拘束することができる。すなわち、基板2を拘束するとは、ステージ面12aに浮上する基板2が自由に動くのを抑制した状態にして基板2を保持するという意である。

【0044】

また、浮上ユニット50は、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させるものである。本実施形態の浮上ユニット50は、基板ガイド本体31の底面部36に設けられたエアパッド51と、このエアパッド51に連通するエア供給路52によって構成されている。このエア供給路52は、エアボンベ(不図示)に接続されており、バルブ(不図示)の開閉動作によってエア供給路52を通じてエアが供給されるようになっている。すなわち、エア供給路52に供給されたエアは、エアパッド51からステージ面12a側に噴出される。これにより、基板ガイド本体31に浮上力が発生し、基板ガイド本体31がステージ面12aから僅かに浮上する。ここで、基板ガイド本体31の浮上量は、バルブの開口量によって調整されるが、本実施形態では、基板当接部34がステージ面12a上に浮上した基板2の高さ位置になるように調整されている。なお、基板当接部34が浮上した基板2の高さ位置に調節されるとは、基板2の浮上量と基板当接部34の浮上量とが共通である場合だけでなく、基板当接部34が浮上した状態で、基板当接部34が基板2の側面に当接できる高さ位置に調節されていればよい。

【0045】

また、付勢手段60は、基板ガイド本体31をステージ面12a側に押圧させるものである。本実施形態の付勢手段60は、基板当接部34とガイド支持部32との間にコイルバネ61(バネ部材)が設けられており、このコイルバネ61の弾性力により、基板ガイド本体31がステージ面12a側に押圧されている。具体的には、基板当接部34とガイド支持部32との間には、ガイド軸部33の中心とほぼ同心となるようにコイルバネ61が一定量収縮された状態で設けられている。このコイルバネ61の復元力が基板当接部34に付勢力として作用することにより、基板当接部34(基板ガイド本体31)がステージ面12a側に押圧されている。

【0046】

ここで、浮上ユニット50のバルブを開口することによりエア供給量を増加させると、エアパッド51から噴出するエアが増加することにより浮上力が増加し、基板ガイド本体31が上向きに変位する。一方、基板ガイド本体31が上向きに変位すると付勢手段60のコイルバネ61の復元力が増大することにより、基板当接部34が下向きに押圧力を受ける。このように、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置によって基板当接部34の高さ位置を調節することができる。本実施形態では、基板当接部34がステージ面12aに浮上した基板2の高さ位置になるように、浮上ユニット50のエア供給量が調節されている。

【0047】

このような基板ガイド30により、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合でも、パーティクルの発生を抑えて基板2を搬送することができる。すなわち、基板ガイド30により、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置で基板当接部34が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束できる。この状態で基板ガイド30を搬送方向に移動させて基板2を搬送している最中に、ステージ12表面に平面度誤差が生じている場合、例えばステージ12表面が盛り上がっていると仮定すると、基板ガイド本体31のエアパッド51からのエアの噴出量は変わらないため、基板ガイド本体31は、近接するステージ面12aからエア噴出による浮上力により上向きの力を受け上向きに変位する。しかし、アーム部32aがステージ12表面に対して固定されているため、アーム部32aと基板当接部34との間でコイルバネ61が圧縮変形を受け、その復元力が基板当接部34に作用する。すなわち、ステージ面12aが近接又は離間しても、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力(復元力)とが新たな高さ位置で釣り合うため、基板ガイド本体31がステージ面12aに追従するように基板ガイド本体31の浮上状態が維持される。したがって、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じていても、走行中の基板ガイド30がステージ12表面に接触することが抑えられることができ、基板ガイド30がステージ12表面に接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0048】

また、この基板ガイド30には防塵機構が設けられている。すなわち、ガイド支持部32のアーム部32aに設けられた吸引部71と、防塵カバー72とによって基板ガイド本体31がZ軸方向に変位する際に生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0049】

吸引部71は、発生したパーティクルを吸引することにより、基板2上にパーティクルが付着するのを防止するものである。この吸引部71は、基板ガイド本体31が挿通するアーム部32aの貫通孔付近に設けられている。具体的には、アーム部32aに基板当接部34側に開口する開口部71aが形成されており、この開口部71aには、基板当接部34の反対側から真空ポンプが接続されている。したがって、真空ポンプを作動させると開口部71aの基板当接部34側開口に吸引力が発生することにより、アーム部32aと基板当接部34との間に発生したパーティクルを吸引することができる。すなわち、基板ガイド本体31がZ軸方向に変位したときに、ガイド軸部33とスライドブッシュ35とが摺動する際に発生するパーティクルを吸引することができる。

【0050】

また、防塵カバー72は、発生したパーティクルの拡散を防止するものである。この防塵カバー72は、吸引部71の開口よりも外径側に設けられるとともに、アーム部32aから基板当接部34に向かって延び、円筒状に形成されている。また、防塵カバー72は、ガイド軸部33の外周面と基板当接部34の外周面の一部を全周に亘って覆っている。すなわち、防塵カバー72は、基板当接部34よりも大径に形成されており、基板当接部34の外周面との間には隙間が形成されている。これにより、アーム部32aと基板当接部34との間に発生したパーティクルの拡散を防止することができる。すなわち、ガイド軸部33とスライドブッシュ35とが摺動する際にパーティクルが発生すると、パーティクルが拡散するが円筒状の防塵カバー72の存在により、パーティクルの拡散を防塵カバー72内に留めることができる。そして、真空ポンプを作動させて吸引部71に吸引力を発生させると、防塵カバー72と基板当接部34との間に形成された隙間から空気が入り込み吸引部71に吸引されるという空気の流れが形成される。これにより、防塵カバー72で覆われた領域に拡散しているパーティクルが防塵カバー72の外側に漏れることなく、パーティクルを吸引部71から排出することができる。

【0051】

次に、基板搬送装置の動作について図9に示すフローチャートに基づいて説明する。

【0052】

ここで、基板2が搬送される前の状態では、各基板ガイド30は、それぞれのステージ12に隣接した位置に待機しており、ガイド支持部32のアーム部32aは退避状態になっている。そして、位置決めピン14はステージ面12aより下方に収容され、収容状態が維持されている。

【0053】

まず、ステップS1により、基板2の位置決めが行われる。すなわち、基板ガイド30で基板2を拘束するために基板2の位置決め動作が行われる。具体的には、前工程を終えた基板2が供給されると、ステージ面12aから収容状態にある位置決めピン14が突出することにより、基板2が位置決め範囲に位置決めされる。すなわち、振動子13aにより振動されたステージ12上に基板2が供給されると、基板2がステージ面12aから浮上しステージ面12a上を自由に移動するが、突出状態の位置決めピン14に接触することで基板2の移動が制限される。これにより、位置決め範囲に基板2が位置決めされる(図7)。

【0054】

次に、ステップS2により、基板ガイド30による拘束動作が行われる。すなわち、ガイド支持部32のアーム部32aが基板2側に延伸する。具体的には、基板ガイド本体31のエアパッド51からはエアが噴出されており、この浮上力とコイルバネ61の付勢力が釣り合って基板ガイド本体31はアーム部32aに支持されつつ、ステージ面12a上に浮上している。この状態では、基板当接部34の高さ位置は、基板2の側面2aに当接する高さ位置に調整されている。そして、アーム部32aが延伸すると、基板ガイド本体31が基板2の側面2aに接近し、基板当接部34が基板2の側面2aに当接することにより、アーム部32aが延伸動作を停止する。すなわち、対角線上に配置された4つの基板ガイド本体31の基板当接部34に、基板2のコーナー部分における側面2aが当接することにより基板2が拘束される(図1)。したがって、この状態において、基板2の動きは、基板ガイド30及び位置決めピン14により拘束されている。

【0055】

次に、ステップS3により、基板2が搬送される。すなわち、拘束されている基板ガイド30が現在のステージ12から下流側に隣接する次のステージ12に載置され、この動作が繰り返されることにより基板2が搬送される。具体的には、基板2の動きを拘束している位置決めピン14を下降させて基板ガイド30のみで拘束する状態にする。そして、搬送駆動部40を駆動させて、基板ガイド30を下流側に移動させる。移動中は、基板ガイド30のエアパッド51からエアを噴出し続けることにより、基板ガイド本体31はステージ面12aから浮上した状態を維持することができる。そして、仮にステージ面12aの平面度に誤差が生じている場合でも、そのステージ面12aの形状に追従することにより、ガイド支持部32のアーム部32aがステージ面12aに接触することによりパーティクルが発生するのを抑えることができる。そして、下流側に隣接する次のステージ12に基板2が到達すると、搬送駆動部40が駆動制御され基板ガイド30を停止させる。すなわち、位置決めピン14が突出状態になった場合に基板2の裏面と位置決めピン14とが衝突しない位置に停止される(図5)。

【0056】

次に、ステップS4により、基板ガイド30による基板2の解放が行われる。具体的には、位置決めピン14がステージ面12aから突出し、この位置決めピン14により搬送された基板2が下流側の次のステージ面12a上で拘束される。すなわち、基板2は位置決めピン14と基板ガイド30により拘束されている。そして、基板ガイド30のアーム部32aが退避して元の位置に戻りつつ、昇降機構によりアーム部32aが上昇する。すなわち、基板ガイド本体31が位置決めピン14に接触しない位置まで上昇する。これにより、基板ガイド30による基板2の解放が行われ、基板2が位置決めピン14のみで拘束される(図6)。

【0057】

次に、アーム部32aの退避動作及び上昇動作が完了すると、ステップS5により基板ガイド30が元の位置に復帰する(図7)。すなわち、搬送駆動部40を駆動させて、基板2を解放したステージ12に隣接する上流側のステージ12まで基板ガイド30を移動させる。その際、位置決めピン14は基板2を拘束するため突出状態であるが、基板ガイド本体31は位置決めピン14よりも上昇しているため、基板ガイド30の移動により基板ガイド本体31と位置決めピン14とが接触することはない。

【0058】

そして、下流側のステージ12に搬送された基板2は、当初からステージ12に設けられた基板ガイド30、すなわち、そのステージ12よりも下流側のステージ12から復帰した基板ガイド30により拘束され、さらに下流側のステージ12に搬送される。このように、それぞれのステージ12に設けられた基板ガイド30により基板2がリレー的に拘束されて次の下流側のステージ12に移されることにより、基板2が基板搬送装置1の最終位置まで搬送される。

【0059】

このように、上記基板搬送装置1によれば、基板2の側面2aに当接して基板2を拘束するため、基板2上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板2を搬送することができる。また、基板ガイド本体31の基板当接部34の高さ位置が、前記浮上ユニット50と前記付勢手段60とによって、ステージ12の表面12aから浮上する基板2の高さ位置に維持されるため、ステージ12の平面度に誤差が生じている場合など、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合であっても、基板ガイド本体31の浮上量が一定に保たれることにより基板ガイド本体31がステージ12の表面12aに接触することがないため、基板ガイド30がステージ12の表面12aに接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0060】

また、上記実施形態では、付勢手段60として、コイルバネ61を用いる場合について説明したが、磁石を用いて基板当接部34をステージ面12a側に付勢するように構成してもよい。すなわち、基板当接部34とアーム部32aとにN極又はS極が対面する位置に設けることにより、基板当接部34がアーム部32aに接近したときの磁石の反発力を付勢力として利用することができる。

【0061】

[実施例2]

また、基板搬送装置における他の実施形態について、図10,図11を用いて説明する。ここで、図10は、他の実施形態における基板ガイド30を上から見た図であり、図11は図10のA−A断面図である。この図10、図11に示す実施形態では、浮上ユニット50のエアパッド51は、基板ガイド本体31の基板当接部34とが別体で形成される例である。なお、基板ガイド30以外の他の構成については、上述の実施形態と同様であるため、説明は省略する。

【0062】

基板ガイド30は、図10、図11に示すように、基板2を拘束する基板ガイド本体31と、この基板ガイド本体31を支持するガイド支持部32とを有しており、さらに、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させる浮上ユニット50と、基板ガイド本体31をステージ面12a側に付勢させる付勢手段60とを有しており、浮上ユニット50と付勢手段60により、基板ガイド本体31がステージ面12aから浮上できるようになっている。

【0063】

ガイド支持部32は、平板状のアーム部32aを有しており、その先端部分に基板ガイド本体31が設けられている。このアーム部32aは、搬送本体部42の搭載部42a(図4参照)に昇降機構を介して設けられており、搭載部42aに対してZ方向に昇降動作できるようになっている。本実施形態では、昇降機構にはエアスライドテーブル81が用いられており、このエアスライドテーブル81へのエアの供給量を制御することにより、アーム部32aがZ方向に移動できるようになっている。すなわち、エアスライドテーブル81は、直線状に移動するテーブル81aがZ方向に移動可能に取付けられており、このテーブル81aにエアスライドテーブル82を介してアーム部32aが取付けられている。そして、エアの供給量を制御して、アーム部32aを下向きに移動させることにより基板ガイド本体31が基板2に接近し、アーム部32aを上向きに移動させることにより基板ガイド本体31が基板2から離間する方向に移動する。本実施形態では、上述の実施形態(実施例1)と同様に、基板ガイド本体31が基板2を拘束する位置から、突出状態の位置決めピン14に接触しない程度まで上昇することができるようになっている。なお、このエアスライドテーブル81は、後述するように付勢手段としても作用する。

【0064】

また、ガイド支持部32は、進退機構を有しており、アーム部32aを基板2に対して進退動作できるようになっている。本実施形態では、この進退機構にはエアスライドテーブル82が用いられており、このエアスライドテーブル82へのエアの供給量を制御することにより、基板ガイド本体31を基板2に対して接離可能に動作させることができる。具体的には、エアスライドテーブル82の本体がスライドテーブル81に取付けられており、直線状に移動するエアスライドテーブル82のテーブル82aが位置決めされた基板2の中心に向かう方向に移動可能に取付けられている。そして、エアスライドテーブル82へのエアの供給量を制御することにより、テーブル82aが基板2の中心方向に進退動作可能になっている。すなわち、アーム部32aが基板2の中心方向に延びる突出状態と、アーム部32aが本体側に縮む待避状態とに移動可能になっている。すなわち、基板2を基板ガイド本体31に拘束させる場合には、アーム部32aを基板2側に突出させ(図7→図1)、基板ガイド本体31が基板2に当接した状態で停止させる。そして、図5に示すように、基板2を次のステージ12に搬送した場合には、アーム部32aを基板2と反対側に移動させて退避状態にすることにより基板2を解放できるようになっている(図6の状態)。

【0065】

基板ガイド本体31は、図10、図11に示すように、ガイド支持部32のアーム部32aに支持されており、この基板ガイド本体31が基板2に当接することにより、基板2が拘束されるようになっている。具体的には、アーム部32aの先端部分に2つの基板ガイド本体31が取付けられており(図2参照)、対角線上に配置されたこれら2つの基板ガイド本体31が基板2に接触することにより基板2を拘束できるようになっている。

【0066】

具体的には、基板ガイド本体31は、円柱状のガイド軸部33と、このガイド軸部33のステージ面12a側の側面に形成される基板当接部34とを有しており、これら2つの基板ガイド本体31がアーム部32aの中心から等距離の位置に固定されている。そして、エアスライドテーブル82を駆動させることにより、ガイド支持部32のアーム部32aが基板2側に突出させることにより、基板当接部34が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束することができる。すなわち、対角線上に配置されたそれぞれの基板ガイド30の基板当接部34が基板2のコーナー部分における側面2aに僅かに圧接することにより、ステージ面12aに浮上する基板2の動きが拘束される。なお、本実施形態においても、基板当接部34により基板2の側面2aに押圧を与えず僅かな隙間を形成できる程度に基板2の側面2aに当接する場合でも基板2を拘束したこととなる。すなわち、ステージ面12aに浮上する基板2が自由に動くのを抑制された状態であればよい。

【0067】

また、浮上ユニット50は、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させるものである。本実施形態の浮上ユニット50は、ガイド支持部32に固定されて設けられており、基板ガイド本体31と進退機構のエアスライドテーブル82との間に配置されている。この浮上ユニット50は、浮上ユニット本体55とエアパッド51とを有しており、図11に示すように、浮上ユニット本体55の底面部にエアパッド51が設けられている。すなわち、エアパッド51はステージ面12aに対向する位置に取付けられている。そして、エアパッド51は、エアボンベ(不図示)に接続されており、バルブ(不図示)の開閉動作によってエアが供給されるようになっている。すなわち、エアパッド51にエアが供給されると、エアパッド51からステージ面12a側に噴出されることにより、ガイド支持部32が浮上力を受けるとともにガイド支持部32に連結された基板ガイド本体31も浮上力を受け、基板ガイド本体31がステージ面12aから僅かに浮上する。ここで、基板ガイド本体31の浮上量は、バルブの開口量によって調整されるが、本実施形態では、基板当接部34がステージ面12a上に浮上した基板2の高さ位置になるように調整されている。なお、基板当接部34が浮上した基板2の高さ位置に調節されるとは、基板2の浮上量と基板当接部34の浮上量とが共通である場合だけでなく、基板当接部34が浮上した状態で、基板当接部34が基板2の側面に当接できる高さ位置に調節されていればよい。

【0068】

また、付勢手段60は、基板ガイド本体31をステージ面12a側に押圧させるものである。本実施形態の付勢手段60は、エアスライドテーブル81であり、エアスライドテーブル81に供給されるエアを制御することにより基板ガイド本体31がステージ面12a側に押圧される。具体的には、エアを制御することにより、エアスライドテーブル81のテーブル81aが下向きに移動しようとすることによりテーブル81aに連結された進退機構、ガイド支持部32及び基板ガイド本体31が常に下向きに力を受け、基板ガイド本体31がステージ面12a側に押圧される。

【0069】

ここで、浮上ユニット50のバルブを開口することによりエア供給量を増加させると、エアパッド51から噴出するエアが増加することにより浮上力が増加し、基板ガイド本体31が上向きに変位する。一方、基板ガイド本体31が上向きに変位しようとすると付勢手段60のエアスライドテーブル81に供給されるエア圧は変わらないため、テーブル81aが微小に上向きに変位した分だけエア圧が微小に増大しテーブル81aが下向きに変位しようとする推力が増大する。すなわち、基板ガイド本体31が下向きに押圧力を受ける。このように、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置によって基板当接部34の高さ位置を基板2の側面の高さ位置に維持させることができる。

【0070】

このような基板ガイド30により、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合でも、パーティクルの発生を抑えて基板2を搬送することができる。すなわち、基板ガイド30により、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置で基板当接部34が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束できる。この状態で基板ガイド30を搬送方向に移動させて基板2を搬送している最中に、ステージ12表面に平面度誤差が生じている場合、例えばステージ12表面が盛り上がっていると仮定すると、エアパッド51からのエアの噴出量は変わらないため、基板ガイド本体31は、近接するステージ面12aからエア噴出による浮上力により上向きの力を受け上向きに変位する。基板ガイド本体31が上向きに変位すると、エアスライドテーブル81のテーブル81aが微小に上向きに変位することによりテーブル81aの下向きの推力が増大し基板ガイド本体31が下向きに押圧力を受ける。すなわち、ステージ面12aが基板ガイド本体31に近接又は離間しても、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力(復元力)とが新たな高さ位置で釣り合うため、基板ガイド本体31がステージ面12aに追従するように基板ガイド本体31の浮上状態が維持される。したがって、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じていても、走行中の基板ガイド30がステージ面12aに接触することが抑えられることができ、基板ガイド30がステージ面12aに接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0071】

また、上記実施形態(実施例2)では、2つの基板ガイド本体31に対して浮上ユニット50のエアパッド51が共通である場合について説明したが、図12に示す例のように基板ガイド本体31それぞれに対して浮上ユニット50のエアパッドを設けるものであってもよい。各構成については、実施例2と同様であるため説明は省略するが、この図12の例では、基板ガイド本体31それぞれに独立して浮上ユニット50を設けているため、基板ガイド本体31の浮上量がより確実に保持される。ただし、図10、図11の例では、浮上ユニット50のエアパッド51が基板2が搬送される領域(基板搬送領域)の外側に配置されるため、エアパッド51から噴出されるエアにより基板搬送領域に温度変化が生じるのを抑えることができる。すなわち、基板搬送領域に温度ムラが形成されるのを抑えることができるため、基板2に形成された塗布膜に基板搬送領域の温度ムラが起因する乾燥ムラが生じるのを抑えることができる。

【0072】

また、上記実施形態では、基板ガイド本体31の基板当接部34は、基板2の側面に対して垂直な面を有する場合について説明したが、基板2の側面に対して傾斜面34aを有するものであってもよい。すなわち、基板ガイド本体31は、ステージ面12aから浮いているため、基板ガイド本体31の底面とステージ面12aとの間には隙間が形成されている。そのため、基板2を搬送している最中に基板2がその隙間に潜り込み、基板2を損傷させてしまう虞がある。そこで、図13に示すように、基板当接部34をステージ面12aに向かって拡径する傾斜面34aに形成することにより、基板2が隙間に潜り込む問題を回避することができる。すなわち、ステージ面12aに向かって拡径する傾斜面34aに形成された基板当接部34が基板2の側面に当接すると、基板当接部34が垂直面である場合に比べて、基板2に上向きの力が作用することにより、基板2が下向きに変位するのを抑えることができる。そして、仮に基板2が下向きに変位した場合には、傾斜面34aに形成された基板当接部34の保持間隔が狭くなるため、より一層、基板2を挟持する力が増加し、基板2が下向きに変位するのを抑えることができる。すなわち、基板当接部34を上記傾斜面34aに形成することにより、エアパッドで浮上することにより形成される基板ガイド本体31とステージ面12aと間に生じる隙間に基板2が潜り込むのを抑えることができる。

【0073】

また、上記実施形態では、浮上手段13が振動子13aを用いてステージ12を振動させて基板2を浮上させる例について説明したが、ステージ面12aからエアを噴出させることにより、基板2を浮上させるものであってもよい。

【0074】

また、上記実施形態では、ステージ12が4枚配列された例について説明したが、最小構成単位として、2枚配列したものでもよく、搬送距離に応じて4枚以上配列したものであってもよい。

【0075】

また、上記実施形態では、基板2を乾燥装置に搬送する例について説明したが、基板搬送装置1に乾燥機能を設け、次工程における露光装置に搬送するものであってもよい。すなわち、基板2を搬送する用途であれば、その用途は特に限定されない。

【0076】

また、上記実施形態では、基板当接部34の形状が円筒状の場合について説明したが、断面が楕円状の筒状部材であってもよく、特に限定しない。ただし、基板2との当接部分が円弧状に形成されていることで、基板2側面への接触が調節しやすい点で好ましい。

【0077】

また、上記実施形態における基板搬送装置は、FPDだけでなく、太陽電池、有機ELなど、基板の表面の乾燥状態を一定にして搬送する必要がある分野であれば、多種に亘る分野に適用することができる。

【符号の説明】

【0078】

1 基板搬送装置

2 基板

12 ステージ

30 基板ガイド

31 基板ガイド本体

32 ガイド支持部

32a アーム部

34 基板当接部

50 浮上ユニット

51 エアパッド

60 付勢手段

61 コイルバネ

71 吸引部

72 防塵カバー

【技術分野】

【0001】

本発明は、基板をステージから浮上させて搬送する基板搬送装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、例えばフラットパネルディスプレイ(FPD)のフォトリソグラフィの技術分野では、基板に所定処理を行う基板処理装置から次工程における基板処理装置への基板の搬送に基板搬送装置が使用されている。中でも浮上基板搬送装置は、ロボットハンドなどによる搬送装置に比べて基板の姿勢変化の動作がないため、タクトタイムを短縮できるという利点を有している。

【0003】

一般に浮上基板搬送装置では、ステージからエアを噴出させて基板とステージ表面との間に空気層を形成することにより僅かに基板を浮上させ、浮上させた基板を所定の方向に導く基板ガイド(搬送部材)が備えられている。この基板ガイドは、基板に当接することで浮上した基板の動きを拘束するものであり、基板ガイドが基板に当接した状態で搬送動作を行うことにより、基板を所定の方向に導く(搬送する)ことができるようになっている。

【0004】

例えば、下記特許文献1では、ステージの表面から突出するローラ(搬送部材)を設け、このローラに基板の裏面を当接させ、その状態でローラを回転させることで基板を搬送する構成が記載されている。ところが、基板の裏面にローラを当接させると、基板の表面に塗布された塗布膜の乾燥状態がローラに当接する部分と当接していない部分とで異なるため、乾燥ムラの原因になる虞がある。そのため、下記特許文献1の図10に示されるように、基板ガイドとして、ステージの表面と垂直をなす方向に回転軸を持つガイドローラを搬送方向に複数備え、このガイドローラに基板の側面を当接させ、その状態でガイドローラを回転させることにより基板を搬送する構成により乾燥ムラを抑える構成も記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2008−166359号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかし、上記の基板搬送装置(基板搬送装置)では、複数のガイドローラに基板の側面を当接させる場合でも乾燥ムラを抑えることができないという問題があった。すなわち、特許文献1に記載の基板搬送装置では、基板の側面をガイドローラで拘束させるため、基板の一部をステージからはみ出した状態で搬送される。すなわち、ステージ幅が基板の寸法よりも小さく設定されている。この状態では、搬送中の基板に形成された塗布膜は、基板がステージ上に位置する部分とステージからはみ出した部分とで乾燥状態が異なるため、塗布膜に乾燥ムラが形成される虞があるという問題があった。

【0007】

ここで、基板全面の乾燥状態を均一にするために、基板全面がステージ表面に対向するようにステージ幅を基板の寸法よりも大きく設定し、ガイドローラをステージの表面にはみ出させて基板の側面に当接する構成にすることも考えられる。しかし、一般にステージの表面は、長手方向に亘って平面度誤差を有している場合があり、また、ガイドローラにおける配列の真直度が誤差を有している場合がある。したがって、これら装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合には、ガイドローラとステージの表面との微小隙間を有効に保つことができず、ガイドローラとステージの表面とが接触することにより、パーティクルが発生してしまうという問題があった。

【0008】

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができ、また、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合でもパーティクルの発生を抑えることができる基板搬送装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記課題を解決するために本発明の基板搬送装置は、ステージの表面から浮上させた基板を基板ガイドでガイドしつつ搬送する基板搬送装置であって、前記基板ガイドは、基板の側面に当接することで基板を拘束するとともに、ステージの表面と垂直な方向に変位可能な基板ガイド本体と、前記基板ガイド本体をステージの表面から浮上させる浮上ユニットと、前記基板ガイド本体をステージの表面側に付勢させる付勢手段と、を備えており、前記基板ガイド本体は基板の側面に当接する基板当接部を有しており、この基板当接部の高さ位置が、前記浮上ユニットと前記付勢手段により、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持されることを特徴としている。

【0010】

上記基板搬送装置によれば、基板の側面に当接して基板を拘束するため、基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができる。また、基板ガイド本体の基板当接部の高さ位置が、前記浮上ユニットと前記付勢手段とによって、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持されるため、ステージの平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合であっても、パーティクルの発生を抑えることができる。具体的には、基板ガイド本体は、浮上ユニットによってステージの表面から浮上力を受け、また、付勢手段によってステージの表面側に押圧される。すなわち、基板ガイド本体は、浮上ユニットの浮上力と、付勢手段の付勢力が釣り合った位置に保持される。そして、基板を基板ガイドに拘束させつつ基板ガイドを走行させて基板をステージの搬送方向に搬送させる最中に、ステージの平面度に乱れが生じた部分を走行しても、基板ガイド本体は、浮上力を受けつつ付勢手段によりステージの表面側に押圧されるため、基板ガイド本体はステージの表面に追従するように走行し基板を搬送させることができる。したがって、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合であっても、基板ガイド本体の浮上量が一定に保たれることにより基板ガイド本体がステージの表面に接触することがないため、基板ガイドがステージの表面に接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0011】

具体的な前記基板ガイドの実施態様としては、前記基板ガイドは、前記ステージの表面と対向する位置にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドから前記ステージの表面に向かってエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させる構成とすることができる。

【0012】

また、前記浮上ユニットのエアパッドは、前記基板ガイド本体の基板当接部とは別体で形成されている構成とすることができる。

【0013】

この構成によれば、エアパッドに基板が直接当接しない構成にできるため、基板が当接することによりエアパッドの取付位置が変化してしまうのを抑えることができる。

【0014】

また、前記浮上ユニットのエアパッドは、前記ステージにおける基板搬送領域から外れる位置に設けられる構成にしてもよい。

【0015】

この構成によれば、ステージにおける基板が搬送される基板搬送領域に、エアパッドから噴出されるエアが直接当たるのを防止することができるため、ステージにおける基板搬送領域の温度変化を抑えることができる。これにより、基板上に形成された塗布膜の乾燥ムラを抑えることができる。

【0016】

さらに別の具体的な前記基板ガイドの実施態様としては、前記基板ガイドは、ステージの表面と対向する前記基板ガイド本体の底面部にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドからエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させる構成とすることができる。

【0017】

また、前記基板ガイドは、前記基板ガイド本体を支持するガイド支持部をさらに備え、このガイド支持部により前記基板ガイド本体がステージの表面に対して接離する方向に変位可能に支持されており、前記ガイド支持部と基板ガイド本体との間にバネ部材が収縮した状態で設けられ、このバネ部材により基板ガイド本体がステージの表面側に付勢される構成にしてもよい。

【0018】

この構成によれば、前記バネ部材の付勢力と前記浮上ユニットの浮上力とが釣り合うことにより、基板ガイド本体の底面部とステージの表面との間に所定の隙間が形成され、前記基板ガイド本体の基板当接部がステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持することができる。

【0019】

また、前記ガイド支持部には、前記基板ガイド本体が支持される近傍に吸引部が形成され、この吸引部は、前記基板当接部側に開口している構成にしてもよい。

【0020】

この構成によれば、前記基板ガイド本体が前記ガイド支持部に対して相対的に変位する際に、その双方の接触状態によりパーティクルが発生する可能性がある。仮にパーティクルが発生した場合であっても、パーティクルが吸引部の開口から吸引されることにより、基板当接部側にパーティクルが拡散するのを抑えることができる。

【0021】

また、前記ガイド支持部は、前記基板当接部側に延びるカバーを備え、このカバーは、前記吸引部の開口よりも外側に配置され、基板ガイド本体の全周を覆うように設けられており、前記カバーと前記基板当接部との間には隙間が形成されている構成としてもよい。

【0022】

この構成によれば、吸引部の開口より吸引力が発生した場合に、前記カバーと基板当接部との間に吸引部の開口に向かう吸引力が発生するため、前記ガイド支持部と前記基板ガイド本体との接触により発生するパーティクルが基板の表面側に落下するのを抑えることができる。

【発明の効果】

【0023】

本発明の基板搬送装置によれば、基板上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板を搬送することができ、また、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合でもパーティクルの発生を抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】本発明の一実施形態における基板搬送装置を示す上面図である。

【図2】上記基板搬送装置の1ユニットを拡大した上面図である。

【図3】上記基板搬送装置の1ユニットの側面図である。

【図4】上記基板搬送装置の1ユニットの正面図である。

【図5】上記基板搬送装置の基板ガイドにより基板を隣接するステージに搬送した状態を示す上面図である。

【図6】上記基板ガイドが退避し、位置決めピンが突出状態である状態を示す上面図である。

【図7】上記基板ガイドが元の位置に復帰した状態を示す上面図である。

【図8】上記基板ガイドを示す図であり、(a)は、その側面図、(b)は、その断面図である。

【図9】上記基板搬送装置の動作を示すフローチャートである。

【図10】他の実施形態における基板ガイドの上面図である。

【図11】図10のA−A断面図である。

【図12】他の実施形態における基板ガイドの上面図である。

【図13】他の実施形態における基板当接部に基板が保持された状態を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0025】

本発明の基板搬送装置に係る実施の形態を図面を用いて説明する。

[実施例1]

図1は、基板搬送装置の一実施形態を示す上面図であり、図2は、基板搬送装置の1ユニットを拡大した上面図、図3は、基板搬送装置の1ユニットの側面図、図4は、基板搬送装置の1ユニットの正面図である。

【0026】

図1〜図4において、基板搬送装置1は、基板2を浮上させた状態で搬送するためのものであり、上流側の基板処理装置1から次工程の下流側の基板処理装置に基板2を搬送するものである。例えば、レジスト液などの塗布液を吐出する塗布装置によって基板2上に塗布膜を形成した後、塗布膜を乾燥させる乾燥装置に基板2を搬送する際、塗布装置から供給された基板2を浮上させた状態でそのまま向きを変えることなく乾燥装置に搬送することができる。

【0027】

なお、以下の説明では、基板2が搬送される搬送方向をX軸方向とし、これと水平面上で直交する方向をY軸方向、X軸方向及びY軸方向の双方に直交する方向をZ軸方向として説明を進めることとする。

【0028】

基板搬送装置1は、ステージユニット10と搬送ユニット20とを有しており、ステージユニット10のY軸方向両側に搬送ユニット20が配置されている。ステージユニット10は、基板2を載置するものであり、載置された基板2を浮上した状態に保つことができる。また、搬送ユニット20は浮上した基板2を拘束しつつ搬送方向(X軸方向)に搬送するものである。すなわち、上流側からステージユニット10に供給された基板2は、ステージ12上に浮上されるとともに、搬送ユニット20に設けられた基板2ガイドで拘束される。そして、基板2ガイドがX軸方向に走行することにより、基板2がX軸方向に搬送される。

【0029】

ステージユニット10は、図3,図4に示すように、基台11に載置され平坦状に形成されたステージ12と、このステージ12の表面から基板2を浮上させる浮上手段13とを有している。ステージ12は、矩形状の金属製平板状部材であり、搬送方向に沿って複数配置されている。図1の例では4枚のステージ12が配置されている。また、ステージ12は、供給される基板2と対向するステージ面12a(単にステージの表面12aともいう)を有しており、全体が平坦状に形成されている。本実施形態では、ステージ面12aが基板2よりも大きいサイズに形成されており、供給された基板2全面が、はみ出すことなく、このステージ面12aに対向するようになっている。これにより、基板2全体がステージ面12aと対面するため乾燥環境が一定になり、基板2上に形成された塗布膜が搬送中に乾燥する際、乾燥環境不均一による乾燥ムラを抑えることができる。

【0030】

また、ステージ12には、位置決めピン14が設けられており、この位置決めピン14により、搬送されてきた基板2が所定の位置に位置決めされる。この位置決めピン14は、1つのステージ12に4本設けられており、2本ずつが1つの対角線上に配置されている。具体的には、基板2がステージ12上に供給された際に、基板2の対角線における2つのコーナー部分を挟む位置に配置されている。すなわち、位置決めピン14は、搬送される基板2のサイズに応じて基板2と位置決めピン14とが僅かな隙間を形成する位置に配置されている。また、この位置決めピン14は、昇降動作できるようになっており、収容状態では、位置決めピン14全体がステージ12内に収容され、突出状態では、位置決めピン14がステージ12表面上に突出するようになっている。したがって、位置決めピン14が収容状態で基板2が供給され、基板2がステージ面12a上に供給されると、位置決めピン14が突出状態になり、基板2の側面2aが位置決めピン14に接触することにより、基板2が位置決めされる。すなわち、基板2がステージ12上に供給されると基板2が浮上しつつ自由に移動できる状態になるが、位置決めピン14が基板2の側面2aに接触することにより、基板2の移動が拘束され、基板2がステージ12上の所定位置(位置決め範囲)に位置決めされる。

【0031】

また、浮上手段13は、供給された基板2をステージ面12aから浮上させるものである。本実施形態では、図3、図4に示すように、ステージ12の裏面(ステージ面12aの裏面)に振動子13aが設けられており、この振動子13aにより特定の周波数による振動が供給されることにより、ステージ12上の基板2がステージ面12aから浮上できるようになっている。具体的には、例えば超音波で振動子13aを振動させると、その振動が伝達され、ステージ12自身が超音波で振動する。これにより、ステージ面12aと基板2との間に僅かな空気層が形成され基板2がステージ面12aから浮上する。すなわち、振動子13aを特定周波数で振動させると、基板2がステージ面12aから所定の高さ位置に浮上した状態でステージ12上に保持される。

【0032】

また、搬送ユニット20は、基板ガイド30を介してステージ12上の基板2を搬送方向に搬送するものである。搬送ユニット20は、一方向に延びる基台11aを有しており、ステージ12の搬送方向に沿ってステージ12を挟むように設置されている。また、搬送ユニット20は、基板ガイド30を有しており、基台11a上の搬送駆動部40により複数の基板ガイド30が移動することにより基板2を搬送できるようになっている。すなわち、基板ガイド30は各ステージ12ごとに対応して設けられており、それぞれの基板ガイド30は、1つのステージ12から次の下流側のステージ12まで移動し、その後、元のステージ12まで復帰する動作を行うことができる。各ステージ12ごとの基板ガイド30は、このような動作を同時に行うことにより、基板2を搬送方向に搬送することができるようになっている。

【0033】

具体的には、1つのステージ12に供給されると基板2が基板ガイド30により拘束される(図1の状態)。そして、基板ガイド30の移動により次の下流側のステージ12まで搬送され(図5の状態)、下流側のステージ12に載置される(図6の状態)。そして、下流側の基板ガイド30は上流側の元のステージ12まで復帰し(図7の状態)、上流側の基板ガイド30により搬送された基板2を新たに拘束する。これを各ステージ12で繰り返し行われることにより、基板2が搬送方向に搬送される。すなわち、基板2は複数の基板ガイド30のリレー方式によって搬送されるようになっている。

【0034】

搬送駆動部40は、一方向に延びるレール41と、基板ガイド30を搭載する搬送本体部42と、搬送本体部42を駆動させるリニアモータ43とを有している。レール41は、平滑面を有する平板状部材であり、平滑面が上向きになるようにそれぞれの基台11上に設けられている。すなわち、レール41は、図2,図4に示すように、ステージ12からそれぞれ等距離の位置に、ステージ12の搬送方向に沿ってステージ面12aを挟むように設けられている。また、それぞれのレール41の平滑面の高さ位置は、それぞれ共通の高さ位置に設定されている。

【0035】

また、レール41の平滑面上には、LMガイド44とリニアモータ43が設けられている。具体的には、平滑面のY軸方向中央位置にリニアモータ43の固定子(マグネットプレート)がX軸方向に延びるように設けられており、この固定子の両側にLMガイド44がX軸方向に延びるように設けられている。そして、このLMガイド44には、搬送本体部42が連結されており、搬送本体部42に設けられた可動子が固定子に接続されている。したがって、リニアモータ43を駆動させることにより、可動子が固定子に沿って移動すると、搬送本体部42がレール41に沿って移動できるようになっている。すなわち、リニアモータ43を駆動制御することにより、搬送本体部42がX軸方向に沿って移動し、任意の位置で停止できるようになっている。

【0036】

搬送本体部42は、基板ガイド30を搭載する搭載部42aとこの搭載部42aから延びる脚部42bとを有しており、断面略コの字状に形成されている。この脚部42bにはLMガイド44が連結されており、搭載部42aが上向きになるように配置されている。そして、この搭載部42aには基板ガイド30が1つ設けられており、基板ガイド30がそれぞれステージ12の対角線上に配置されている。すなわち、位置決めピン14の存在する対角線と異なる対角線上に配置されている。そして、リニアモータ43を駆動制御すると、基板ガイド30が対角線上に存在する位置関係を維持したまま搬送本体部42が搬送方向に移動するようになっている。なお、図2の2点鎖線は、移動後の搬送本体部42及び基板ガイド30を示している。

【0037】

基板ガイド30は、図8に示すように、基板2を拘束する基板ガイド本体31と、この基板ガイド本体31を支持するガイド支持部32とを有しており、さらに、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させる浮上ユニット50と、基板ガイド本体31をステージ面12a側に付勢させる付勢手段60とを有しており、浮上ユニット50と付勢手段60により、基板ガイド本体31がステージ面12aから浮上できるようになっている。

【0038】

ガイド支持部32は、平板状のアーム部32aを有しており、その先端部分に基板ガイド本体31が設けられている。このアーム部32aは、搬送本体部42の搭載部42a(図4参照)に昇降機構を介して設けられており、搭載部42aに対してZ方向に昇降動作できるようになっている。具体的には、基板ガイド本体31が基板2を拘束する位置から、基板ガイド本体31が突出状態の位置決めピン14に接触しない程度まで上昇することができるようになっている。すなわち、図5に示すように、基板2を次の下流側のステージ12まで搬送した後、図6に示すように、基板2が突出状態の位置決めピン14で拘束される。なお、図1、図5〜図7において、位置決めピン14が黒色である場合は突出状態を示し、白色である場合は収容状態を示している。そして、基板ガイド本体31を上昇させた後、搬送本体部42を走行させることにより、この突出状態の位置決めピン14の上方を超えて基板ガイド30が元のステージ12まで戻ることができる(図7の状態)。

【0039】

また、ガイド支持部32は、進退機構を有しており、アーム部32aを基板2に対して進退動作できるようになっている。すなわち、基板2を基板ガイド本体31に拘束させる場合には、アーム部32aを基板2側に突出させ(図7→図1)、基板ガイド本体31が基板2に当接した状態で停止させる。そして、図5に示すように、基板2を次のステージ12に搬送した場合には、突出していたアーム部32aを基板2と反対側に移動させて退避状態にすることにより基板2を解放できるようになっている(図6の状態)。

【0040】

なお、アーム部32aには、進退方向に伸縮可能なスプリングが設けられており、供給された基板2のコーナー部分の位置にずれがあっても、そのままアーム部32aを進出させて基板ガイド本体31を当接させると、スプリングがそのずれ量を吸収することにより、基板ガイド本体31を基板2のコーナー部分に確実に当接させることができるようになっている。

【0041】

基板ガイド本体31は、図8に示すように、ガイド支持部32のアーム部32aに支持されており、この基板ガイド本体31が基板2に当接することにより、基板2が拘束されるようになっている。具体的には、アーム部32aに2つの基板ガイド本体31が取付けられており(図2参照)、対角線上に配置されたこれら2つの基板ガイド本体31が基板2に接触することにより、基板2を拘束できるようになっている。この基板ガイド本体31は、ガイド軸部33と、このガイド軸部33のステージ面12a側に形成される基板当接部34とを有しており、基板当接部34が基板2の側面2aに当接することにより基板2を拘束することができる。

【0042】

また、基板ガイド本体31は、ガイド支持部32にZ方向に変位可能に支持されている。具体的には、ガイド軸部33は円筒状に形成されており、このガイド軸部33がアーム部32aに形成された貫通孔にスライドブッシュ35を介して支持されている。これにより、基板ガイド本体31は、ガイド支持部32に対してZ方向に変位できるように支持されている。すなわち、基板ガイド本体31は、ステージ面12aに対してZ方向に変位することができる。

【0043】

基板当接部34は、基板2の側面2aに当接することで基板2を拘束するものである。この基板当接部34は、樹脂製の円筒状に形成されており、ガイド軸部33に比べて大径に形成されている。そして、ガイド支持部32のアーム部32aが基板2側に突出して基板ガイド本体31を基板2に当接させることにより、基板当接部34の外周面が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束することができる。すなわち、対角線上に配置されたそれぞれの基板ガイド30の基板当接部34が基板2のコーナー部分における側面2aに僅かに圧接することにより、ステージ面12aに浮上する基板2の動きが拘束される。なお、本実施形態では、基板当接部34により小さな押圧により基板2を拘束するが、基板当接部34により基板2の側面2aに押圧を与えず僅かな隙間を形成できる程度に基板2の側面2aに当接する場合でも基板2を拘束することができる。すなわち、基板2を拘束するとは、ステージ面12aに浮上する基板2が自由に動くのを抑制した状態にして基板2を保持するという意である。

【0044】

また、浮上ユニット50は、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させるものである。本実施形態の浮上ユニット50は、基板ガイド本体31の底面部36に設けられたエアパッド51と、このエアパッド51に連通するエア供給路52によって構成されている。このエア供給路52は、エアボンベ(不図示)に接続されており、バルブ(不図示)の開閉動作によってエア供給路52を通じてエアが供給されるようになっている。すなわち、エア供給路52に供給されたエアは、エアパッド51からステージ面12a側に噴出される。これにより、基板ガイド本体31に浮上力が発生し、基板ガイド本体31がステージ面12aから僅かに浮上する。ここで、基板ガイド本体31の浮上量は、バルブの開口量によって調整されるが、本実施形態では、基板当接部34がステージ面12a上に浮上した基板2の高さ位置になるように調整されている。なお、基板当接部34が浮上した基板2の高さ位置に調節されるとは、基板2の浮上量と基板当接部34の浮上量とが共通である場合だけでなく、基板当接部34が浮上した状態で、基板当接部34が基板2の側面に当接できる高さ位置に調節されていればよい。

【0045】

また、付勢手段60は、基板ガイド本体31をステージ面12a側に押圧させるものである。本実施形態の付勢手段60は、基板当接部34とガイド支持部32との間にコイルバネ61(バネ部材)が設けられており、このコイルバネ61の弾性力により、基板ガイド本体31がステージ面12a側に押圧されている。具体的には、基板当接部34とガイド支持部32との間には、ガイド軸部33の中心とほぼ同心となるようにコイルバネ61が一定量収縮された状態で設けられている。このコイルバネ61の復元力が基板当接部34に付勢力として作用することにより、基板当接部34(基板ガイド本体31)がステージ面12a側に押圧されている。

【0046】

ここで、浮上ユニット50のバルブを開口することによりエア供給量を増加させると、エアパッド51から噴出するエアが増加することにより浮上力が増加し、基板ガイド本体31が上向きに変位する。一方、基板ガイド本体31が上向きに変位すると付勢手段60のコイルバネ61の復元力が増大することにより、基板当接部34が下向きに押圧力を受ける。このように、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置によって基板当接部34の高さ位置を調節することができる。本実施形態では、基板当接部34がステージ面12aに浮上した基板2の高さ位置になるように、浮上ユニット50のエア供給量が調節されている。

【0047】

このような基板ガイド30により、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合でも、パーティクルの発生を抑えて基板2を搬送することができる。すなわち、基板ガイド30により、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置で基板当接部34が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束できる。この状態で基板ガイド30を搬送方向に移動させて基板2を搬送している最中に、ステージ12表面に平面度誤差が生じている場合、例えばステージ12表面が盛り上がっていると仮定すると、基板ガイド本体31のエアパッド51からのエアの噴出量は変わらないため、基板ガイド本体31は、近接するステージ面12aからエア噴出による浮上力により上向きの力を受け上向きに変位する。しかし、アーム部32aがステージ12表面に対して固定されているため、アーム部32aと基板当接部34との間でコイルバネ61が圧縮変形を受け、その復元力が基板当接部34に作用する。すなわち、ステージ面12aが近接又は離間しても、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力(復元力)とが新たな高さ位置で釣り合うため、基板ガイド本体31がステージ面12aに追従するように基板ガイド本体31の浮上状態が維持される。したがって、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じていても、走行中の基板ガイド30がステージ12表面に接触することが抑えられることができ、基板ガイド30がステージ12表面に接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0048】

また、この基板ガイド30には防塵機構が設けられている。すなわち、ガイド支持部32のアーム部32aに設けられた吸引部71と、防塵カバー72とによって基板ガイド本体31がZ軸方向に変位する際に生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0049】

吸引部71は、発生したパーティクルを吸引することにより、基板2上にパーティクルが付着するのを防止するものである。この吸引部71は、基板ガイド本体31が挿通するアーム部32aの貫通孔付近に設けられている。具体的には、アーム部32aに基板当接部34側に開口する開口部71aが形成されており、この開口部71aには、基板当接部34の反対側から真空ポンプが接続されている。したがって、真空ポンプを作動させると開口部71aの基板当接部34側開口に吸引力が発生することにより、アーム部32aと基板当接部34との間に発生したパーティクルを吸引することができる。すなわち、基板ガイド本体31がZ軸方向に変位したときに、ガイド軸部33とスライドブッシュ35とが摺動する際に発生するパーティクルを吸引することができる。

【0050】

また、防塵カバー72は、発生したパーティクルの拡散を防止するものである。この防塵カバー72は、吸引部71の開口よりも外径側に設けられるとともに、アーム部32aから基板当接部34に向かって延び、円筒状に形成されている。また、防塵カバー72は、ガイド軸部33の外周面と基板当接部34の外周面の一部を全周に亘って覆っている。すなわち、防塵カバー72は、基板当接部34よりも大径に形成されており、基板当接部34の外周面との間には隙間が形成されている。これにより、アーム部32aと基板当接部34との間に発生したパーティクルの拡散を防止することができる。すなわち、ガイド軸部33とスライドブッシュ35とが摺動する際にパーティクルが発生すると、パーティクルが拡散するが円筒状の防塵カバー72の存在により、パーティクルの拡散を防塵カバー72内に留めることができる。そして、真空ポンプを作動させて吸引部71に吸引力を発生させると、防塵カバー72と基板当接部34との間に形成された隙間から空気が入り込み吸引部71に吸引されるという空気の流れが形成される。これにより、防塵カバー72で覆われた領域に拡散しているパーティクルが防塵カバー72の外側に漏れることなく、パーティクルを吸引部71から排出することができる。

【0051】

次に、基板搬送装置の動作について図9に示すフローチャートに基づいて説明する。

【0052】

ここで、基板2が搬送される前の状態では、各基板ガイド30は、それぞれのステージ12に隣接した位置に待機しており、ガイド支持部32のアーム部32aは退避状態になっている。そして、位置決めピン14はステージ面12aより下方に収容され、収容状態が維持されている。

【0053】

まず、ステップS1により、基板2の位置決めが行われる。すなわち、基板ガイド30で基板2を拘束するために基板2の位置決め動作が行われる。具体的には、前工程を終えた基板2が供給されると、ステージ面12aから収容状態にある位置決めピン14が突出することにより、基板2が位置決め範囲に位置決めされる。すなわち、振動子13aにより振動されたステージ12上に基板2が供給されると、基板2がステージ面12aから浮上しステージ面12a上を自由に移動するが、突出状態の位置決めピン14に接触することで基板2の移動が制限される。これにより、位置決め範囲に基板2が位置決めされる(図7)。

【0054】

次に、ステップS2により、基板ガイド30による拘束動作が行われる。すなわち、ガイド支持部32のアーム部32aが基板2側に延伸する。具体的には、基板ガイド本体31のエアパッド51からはエアが噴出されており、この浮上力とコイルバネ61の付勢力が釣り合って基板ガイド本体31はアーム部32aに支持されつつ、ステージ面12a上に浮上している。この状態では、基板当接部34の高さ位置は、基板2の側面2aに当接する高さ位置に調整されている。そして、アーム部32aが延伸すると、基板ガイド本体31が基板2の側面2aに接近し、基板当接部34が基板2の側面2aに当接することにより、アーム部32aが延伸動作を停止する。すなわち、対角線上に配置された4つの基板ガイド本体31の基板当接部34に、基板2のコーナー部分における側面2aが当接することにより基板2が拘束される(図1)。したがって、この状態において、基板2の動きは、基板ガイド30及び位置決めピン14により拘束されている。

【0055】

次に、ステップS3により、基板2が搬送される。すなわち、拘束されている基板ガイド30が現在のステージ12から下流側に隣接する次のステージ12に載置され、この動作が繰り返されることにより基板2が搬送される。具体的には、基板2の動きを拘束している位置決めピン14を下降させて基板ガイド30のみで拘束する状態にする。そして、搬送駆動部40を駆動させて、基板ガイド30を下流側に移動させる。移動中は、基板ガイド30のエアパッド51からエアを噴出し続けることにより、基板ガイド本体31はステージ面12aから浮上した状態を維持することができる。そして、仮にステージ面12aの平面度に誤差が生じている場合でも、そのステージ面12aの形状に追従することにより、ガイド支持部32のアーム部32aがステージ面12aに接触することによりパーティクルが発生するのを抑えることができる。そして、下流側に隣接する次のステージ12に基板2が到達すると、搬送駆動部40が駆動制御され基板ガイド30を停止させる。すなわち、位置決めピン14が突出状態になった場合に基板2の裏面と位置決めピン14とが衝突しない位置に停止される(図5)。

【0056】

次に、ステップS4により、基板ガイド30による基板2の解放が行われる。具体的には、位置決めピン14がステージ面12aから突出し、この位置決めピン14により搬送された基板2が下流側の次のステージ面12a上で拘束される。すなわち、基板2は位置決めピン14と基板ガイド30により拘束されている。そして、基板ガイド30のアーム部32aが退避して元の位置に戻りつつ、昇降機構によりアーム部32aが上昇する。すなわち、基板ガイド本体31が位置決めピン14に接触しない位置まで上昇する。これにより、基板ガイド30による基板2の解放が行われ、基板2が位置決めピン14のみで拘束される(図6)。

【0057】

次に、アーム部32aの退避動作及び上昇動作が完了すると、ステップS5により基板ガイド30が元の位置に復帰する(図7)。すなわち、搬送駆動部40を駆動させて、基板2を解放したステージ12に隣接する上流側のステージ12まで基板ガイド30を移動させる。その際、位置決めピン14は基板2を拘束するため突出状態であるが、基板ガイド本体31は位置決めピン14よりも上昇しているため、基板ガイド30の移動により基板ガイド本体31と位置決めピン14とが接触することはない。

【0058】

そして、下流側のステージ12に搬送された基板2は、当初からステージ12に設けられた基板ガイド30、すなわち、そのステージ12よりも下流側のステージ12から復帰した基板ガイド30により拘束され、さらに下流側のステージ12に搬送される。このように、それぞれのステージ12に設けられた基板ガイド30により基板2がリレー的に拘束されて次の下流側のステージ12に移されることにより、基板2が基板搬送装置1の最終位置まで搬送される。

【0059】

このように、上記基板搬送装置1によれば、基板2の側面2aに当接して基板2を拘束するため、基板2上の塗布膜に乾燥ムラが生じるのを抑えて基板2を搬送することができる。また、基板ガイド本体31の基板当接部34の高さ位置が、前記浮上ユニット50と前記付勢手段60とによって、ステージ12の表面12aから浮上する基板2の高さ位置に維持されるため、ステージ12の平面度に誤差が生じている場合など、装置の製造上及び組付上の誤差が大きい場合であっても、基板ガイド本体31の浮上量が一定に保たれることにより基板ガイド本体31がステージ12の表面12aに接触することがないため、基板ガイド30がステージ12の表面12aに接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0060】

また、上記実施形態では、付勢手段60として、コイルバネ61を用いる場合について説明したが、磁石を用いて基板当接部34をステージ面12a側に付勢するように構成してもよい。すなわち、基板当接部34とアーム部32aとにN極又はS極が対面する位置に設けることにより、基板当接部34がアーム部32aに接近したときの磁石の反発力を付勢力として利用することができる。

【0061】

[実施例2]

また、基板搬送装置における他の実施形態について、図10,図11を用いて説明する。ここで、図10は、他の実施形態における基板ガイド30を上から見た図であり、図11は図10のA−A断面図である。この図10、図11に示す実施形態では、浮上ユニット50のエアパッド51は、基板ガイド本体31の基板当接部34とが別体で形成される例である。なお、基板ガイド30以外の他の構成については、上述の実施形態と同様であるため、説明は省略する。

【0062】

基板ガイド30は、図10、図11に示すように、基板2を拘束する基板ガイド本体31と、この基板ガイド本体31を支持するガイド支持部32とを有しており、さらに、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させる浮上ユニット50と、基板ガイド本体31をステージ面12a側に付勢させる付勢手段60とを有しており、浮上ユニット50と付勢手段60により、基板ガイド本体31がステージ面12aから浮上できるようになっている。

【0063】

ガイド支持部32は、平板状のアーム部32aを有しており、その先端部分に基板ガイド本体31が設けられている。このアーム部32aは、搬送本体部42の搭載部42a(図4参照)に昇降機構を介して設けられており、搭載部42aに対してZ方向に昇降動作できるようになっている。本実施形態では、昇降機構にはエアスライドテーブル81が用いられており、このエアスライドテーブル81へのエアの供給量を制御することにより、アーム部32aがZ方向に移動できるようになっている。すなわち、エアスライドテーブル81は、直線状に移動するテーブル81aがZ方向に移動可能に取付けられており、このテーブル81aにエアスライドテーブル82を介してアーム部32aが取付けられている。そして、エアの供給量を制御して、アーム部32aを下向きに移動させることにより基板ガイド本体31が基板2に接近し、アーム部32aを上向きに移動させることにより基板ガイド本体31が基板2から離間する方向に移動する。本実施形態では、上述の実施形態(実施例1)と同様に、基板ガイド本体31が基板2を拘束する位置から、突出状態の位置決めピン14に接触しない程度まで上昇することができるようになっている。なお、このエアスライドテーブル81は、後述するように付勢手段としても作用する。

【0064】

また、ガイド支持部32は、進退機構を有しており、アーム部32aを基板2に対して進退動作できるようになっている。本実施形態では、この進退機構にはエアスライドテーブル82が用いられており、このエアスライドテーブル82へのエアの供給量を制御することにより、基板ガイド本体31を基板2に対して接離可能に動作させることができる。具体的には、エアスライドテーブル82の本体がスライドテーブル81に取付けられており、直線状に移動するエアスライドテーブル82のテーブル82aが位置決めされた基板2の中心に向かう方向に移動可能に取付けられている。そして、エアスライドテーブル82へのエアの供給量を制御することにより、テーブル82aが基板2の中心方向に進退動作可能になっている。すなわち、アーム部32aが基板2の中心方向に延びる突出状態と、アーム部32aが本体側に縮む待避状態とに移動可能になっている。すなわち、基板2を基板ガイド本体31に拘束させる場合には、アーム部32aを基板2側に突出させ(図7→図1)、基板ガイド本体31が基板2に当接した状態で停止させる。そして、図5に示すように、基板2を次のステージ12に搬送した場合には、アーム部32aを基板2と反対側に移動させて退避状態にすることにより基板2を解放できるようになっている(図6の状態)。

【0065】

基板ガイド本体31は、図10、図11に示すように、ガイド支持部32のアーム部32aに支持されており、この基板ガイド本体31が基板2に当接することにより、基板2が拘束されるようになっている。具体的には、アーム部32aの先端部分に2つの基板ガイド本体31が取付けられており(図2参照)、対角線上に配置されたこれら2つの基板ガイド本体31が基板2に接触することにより基板2を拘束できるようになっている。

【0066】

具体的には、基板ガイド本体31は、円柱状のガイド軸部33と、このガイド軸部33のステージ面12a側の側面に形成される基板当接部34とを有しており、これら2つの基板ガイド本体31がアーム部32aの中心から等距離の位置に固定されている。そして、エアスライドテーブル82を駆動させることにより、ガイド支持部32のアーム部32aが基板2側に突出させることにより、基板当接部34が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束することができる。すなわち、対角線上に配置されたそれぞれの基板ガイド30の基板当接部34が基板2のコーナー部分における側面2aに僅かに圧接することにより、ステージ面12aに浮上する基板2の動きが拘束される。なお、本実施形態においても、基板当接部34により基板2の側面2aに押圧を与えず僅かな隙間を形成できる程度に基板2の側面2aに当接する場合でも基板2を拘束したこととなる。すなわち、ステージ面12aに浮上する基板2が自由に動くのを抑制された状態であればよい。

【0067】

また、浮上ユニット50は、基板ガイド本体31をステージ面12aから浮上させるものである。本実施形態の浮上ユニット50は、ガイド支持部32に固定されて設けられており、基板ガイド本体31と進退機構のエアスライドテーブル82との間に配置されている。この浮上ユニット50は、浮上ユニット本体55とエアパッド51とを有しており、図11に示すように、浮上ユニット本体55の底面部にエアパッド51が設けられている。すなわち、エアパッド51はステージ面12aに対向する位置に取付けられている。そして、エアパッド51は、エアボンベ(不図示)に接続されており、バルブ(不図示)の開閉動作によってエアが供給されるようになっている。すなわち、エアパッド51にエアが供給されると、エアパッド51からステージ面12a側に噴出されることにより、ガイド支持部32が浮上力を受けるとともにガイド支持部32に連結された基板ガイド本体31も浮上力を受け、基板ガイド本体31がステージ面12aから僅かに浮上する。ここで、基板ガイド本体31の浮上量は、バルブの開口量によって調整されるが、本実施形態では、基板当接部34がステージ面12a上に浮上した基板2の高さ位置になるように調整されている。なお、基板当接部34が浮上した基板2の高さ位置に調節されるとは、基板2の浮上量と基板当接部34の浮上量とが共通である場合だけでなく、基板当接部34が浮上した状態で、基板当接部34が基板2の側面に当接できる高さ位置に調節されていればよい。

【0068】

また、付勢手段60は、基板ガイド本体31をステージ面12a側に押圧させるものである。本実施形態の付勢手段60は、エアスライドテーブル81であり、エアスライドテーブル81に供給されるエアを制御することにより基板ガイド本体31がステージ面12a側に押圧される。具体的には、エアを制御することにより、エアスライドテーブル81のテーブル81aが下向きに移動しようとすることによりテーブル81aに連結された進退機構、ガイド支持部32及び基板ガイド本体31が常に下向きに力を受け、基板ガイド本体31がステージ面12a側に押圧される。

【0069】

ここで、浮上ユニット50のバルブを開口することによりエア供給量を増加させると、エアパッド51から噴出するエアが増加することにより浮上力が増加し、基板ガイド本体31が上向きに変位する。一方、基板ガイド本体31が上向きに変位しようとすると付勢手段60のエアスライドテーブル81に供給されるエア圧は変わらないため、テーブル81aが微小に上向きに変位した分だけエア圧が微小に増大しテーブル81aが下向きに変位しようとする推力が増大する。すなわち、基板ガイド本体31が下向きに押圧力を受ける。このように、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置によって基板当接部34の高さ位置を基板2の側面の高さ位置に維持させることができる。

【0070】

このような基板ガイド30により、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じている場合でも、パーティクルの発生を抑えて基板2を搬送することができる。すなわち、基板ガイド30により、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力とが釣り合う位置で基板当接部34が基板2の側面2aに当接し基板2を拘束できる。この状態で基板ガイド30を搬送方向に移動させて基板2を搬送している最中に、ステージ12表面に平面度誤差が生じている場合、例えばステージ12表面が盛り上がっていると仮定すると、エアパッド51からのエアの噴出量は変わらないため、基板ガイド本体31は、近接するステージ面12aからエア噴出による浮上力により上向きの力を受け上向きに変位する。基板ガイド本体31が上向きに変位すると、エアスライドテーブル81のテーブル81aが微小に上向きに変位することによりテーブル81aの下向きの推力が増大し基板ガイド本体31が下向きに押圧力を受ける。すなわち、ステージ面12aが基板ガイド本体31に近接又は離間しても、浮上ユニット50の浮上力と付勢手段60の付勢力(復元力)とが新たな高さ位置で釣り合うため、基板ガイド本体31がステージ面12aに追従するように基板ガイド本体31の浮上状態が維持される。したがって、ステージ12表面の平面度誤差等、装置の製造上及び組付上の誤差が生じていても、走行中の基板ガイド30がステージ面12aに接触することが抑えられることができ、基板ガイド30がステージ面12aに接触することにより生じるパーティクルの発生を抑えることができる。

【0071】

また、上記実施形態(実施例2)では、2つの基板ガイド本体31に対して浮上ユニット50のエアパッド51が共通である場合について説明したが、図12に示す例のように基板ガイド本体31それぞれに対して浮上ユニット50のエアパッドを設けるものであってもよい。各構成については、実施例2と同様であるため説明は省略するが、この図12の例では、基板ガイド本体31それぞれに独立して浮上ユニット50を設けているため、基板ガイド本体31の浮上量がより確実に保持される。ただし、図10、図11の例では、浮上ユニット50のエアパッド51が基板2が搬送される領域(基板搬送領域)の外側に配置されるため、エアパッド51から噴出されるエアにより基板搬送領域に温度変化が生じるのを抑えることができる。すなわち、基板搬送領域に温度ムラが形成されるのを抑えることができるため、基板2に形成された塗布膜に基板搬送領域の温度ムラが起因する乾燥ムラが生じるのを抑えることができる。

【0072】

また、上記実施形態では、基板ガイド本体31の基板当接部34は、基板2の側面に対して垂直な面を有する場合について説明したが、基板2の側面に対して傾斜面34aを有するものであってもよい。すなわち、基板ガイド本体31は、ステージ面12aから浮いているため、基板ガイド本体31の底面とステージ面12aとの間には隙間が形成されている。そのため、基板2を搬送している最中に基板2がその隙間に潜り込み、基板2を損傷させてしまう虞がある。そこで、図13に示すように、基板当接部34をステージ面12aに向かって拡径する傾斜面34aに形成することにより、基板2が隙間に潜り込む問題を回避することができる。すなわち、ステージ面12aに向かって拡径する傾斜面34aに形成された基板当接部34が基板2の側面に当接すると、基板当接部34が垂直面である場合に比べて、基板2に上向きの力が作用することにより、基板2が下向きに変位するのを抑えることができる。そして、仮に基板2が下向きに変位した場合には、傾斜面34aに形成された基板当接部34の保持間隔が狭くなるため、より一層、基板2を挟持する力が増加し、基板2が下向きに変位するのを抑えることができる。すなわち、基板当接部34を上記傾斜面34aに形成することにより、エアパッドで浮上することにより形成される基板ガイド本体31とステージ面12aと間に生じる隙間に基板2が潜り込むのを抑えることができる。

【0073】

また、上記実施形態では、浮上手段13が振動子13aを用いてステージ12を振動させて基板2を浮上させる例について説明したが、ステージ面12aからエアを噴出させることにより、基板2を浮上させるものであってもよい。

【0074】

また、上記実施形態では、ステージ12が4枚配列された例について説明したが、最小構成単位として、2枚配列したものでもよく、搬送距離に応じて4枚以上配列したものであってもよい。

【0075】

また、上記実施形態では、基板2を乾燥装置に搬送する例について説明したが、基板搬送装置1に乾燥機能を設け、次工程における露光装置に搬送するものであってもよい。すなわち、基板2を搬送する用途であれば、その用途は特に限定されない。

【0076】

また、上記実施形態では、基板当接部34の形状が円筒状の場合について説明したが、断面が楕円状の筒状部材であってもよく、特に限定しない。ただし、基板2との当接部分が円弧状に形成されていることで、基板2側面への接触が調節しやすい点で好ましい。

【0077】

また、上記実施形態における基板搬送装置は、FPDだけでなく、太陽電池、有機ELなど、基板の表面の乾燥状態を一定にして搬送する必要がある分野であれば、多種に亘る分野に適用することができる。

【符号の説明】

【0078】

1 基板搬送装置

2 基板

12 ステージ

30 基板ガイド

31 基板ガイド本体

32 ガイド支持部

32a アーム部

34 基板当接部

50 浮上ユニット

51 エアパッド

60 付勢手段

61 コイルバネ

71 吸引部

72 防塵カバー

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ステージの表面から浮上させた基板を基板ガイドでガイドしつつ搬送する基板搬送装置であって、

前記基板ガイドは、

基板の側面に当接することで基板を拘束するとともに、ステージの表面と垂直な方向に変位可能な基板ガイド本体と、

前記基板ガイド本体をステージの表面から浮上させる浮上ユニットと、

前記基板ガイド本体をステージの表面側に付勢させる付勢手段と、

を備えており、

前記基板ガイド本体は基板の側面に当接する基板当接部を有しており、この基板当接部の高さ位置が、前記浮上ユニットと前記付勢手段により、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持されることを特徴とする基板搬送装置。

【請求項2】

前記基板ガイドは、前記ステージの表面と対向する位置にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドから前記ステージの表面に向かってエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させることを特徴とする請求項1に記載の基板搬送装置。

【請求項3】

前記浮上ユニットのエアパッドは、前記基板ガイド本体の基板当接部とは別体で形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の基板搬送装置。

【請求項4】

前記浮上ユニットのエアパッドは、前記ステージにおける基板搬送領域から外れる位置に設けられることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の基板搬送装置。

【請求項5】

前記基板ガイドは、ステージの表面と対向する前記基板ガイド本体の底面部にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドからエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させることを特徴とする請求項1又は2に記載の基板搬送装置。

【請求項6】

前記基板ガイドは、前記基板ガイド本体を支持するガイド支持部をさらに備え、このガイド支持部により前記基板ガイド本体がステージの表面に対して接離する方向に変位可能に支持されており、前記ガイド支持部と基板ガイド本体との間にバネ部材が収縮した状態で設けられ、このバネ部材により基板ガイド本体がステージの表面側に付勢されることを特徴とする請求項1又は5に記載の基板搬送装置。

【請求項7】

前記ガイド支持部には、前記基板ガイド本体が支持される近傍に吸引部が形成され、この吸引部は、前記基板当接部側に開口していることを特徴とする請求項6に記載の基板搬送装置。

【請求項8】

前記ガイド支持部は、前記基板当接部側に延びるカバーを備え、このカバーは、前記吸引部の開口よりも外側に配置され、基板ガイド本体の全周を覆うように設けられており、前記カバーと前記基板当接部との間には隙間が形成されていることを特徴とする請求項7に記載の基板搬送装置。

【請求項9】

前記基板当接部は、基板の側面に対して傾斜する傾斜面を有しており、この傾斜面は、ステージの表面に向かって拡径する形状を有していることを特徴とする請求項1〜8に記載の基板搬送装置。

【請求項1】

ステージの表面から浮上させた基板を基板ガイドでガイドしつつ搬送する基板搬送装置であって、

前記基板ガイドは、

基板の側面に当接することで基板を拘束するとともに、ステージの表面と垂直な方向に変位可能な基板ガイド本体と、

前記基板ガイド本体をステージの表面から浮上させる浮上ユニットと、

前記基板ガイド本体をステージの表面側に付勢させる付勢手段と、

を備えており、

前記基板ガイド本体は基板の側面に当接する基板当接部を有しており、この基板当接部の高さ位置が、前記浮上ユニットと前記付勢手段により、ステージの表面から浮上する基板の高さ位置に維持されることを特徴とする基板搬送装置。

【請求項2】

前記基板ガイドは、前記ステージの表面と対向する位置にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドから前記ステージの表面に向かってエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させることを特徴とする請求項1に記載の基板搬送装置。

【請求項3】

前記浮上ユニットのエアパッドは、前記基板ガイド本体の基板当接部とは別体で形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の基板搬送装置。

【請求項4】

前記浮上ユニットのエアパッドは、前記ステージにおける基板搬送領域から外れる位置に設けられることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の基板搬送装置。

【請求項5】

前記基板ガイドは、ステージの表面と対向する前記基板ガイド本体の底面部にエアパッドを備えており、前記浮上ユニットは、前記エアパッドにエアが供給されることにより、前記エアパッドからエアを噴出させて前記基板ガイド本体をステージ表面から浮上させることを特徴とする請求項1又は2に記載の基板搬送装置。

【請求項6】

前記基板ガイドは、前記基板ガイド本体を支持するガイド支持部をさらに備え、このガイド支持部により前記基板ガイド本体がステージの表面に対して接離する方向に変位可能に支持されており、前記ガイド支持部と基板ガイド本体との間にバネ部材が収縮した状態で設けられ、このバネ部材により基板ガイド本体がステージの表面側に付勢されることを特徴とする請求項1又は5に記載の基板搬送装置。

【請求項7】

前記ガイド支持部には、前記基板ガイド本体が支持される近傍に吸引部が形成され、この吸引部は、前記基板当接部側に開口していることを特徴とする請求項6に記載の基板搬送装置。

【請求項8】

前記ガイド支持部は、前記基板当接部側に延びるカバーを備え、このカバーは、前記吸引部の開口よりも外側に配置され、基板ガイド本体の全周を覆うように設けられており、前記カバーと前記基板当接部との間には隙間が形成されていることを特徴とする請求項7に記載の基板搬送装置。

【請求項9】

前記基板当接部は、基板の側面に対して傾斜する傾斜面を有しており、この傾斜面は、ステージの表面に向かって拡径する形状を有していることを特徴とする請求項1〜8に記載の基板搬送装置。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【公開番号】特開2012−253310(P2012−253310A)

【公開日】平成24年12月20日(2012.12.20)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−160641(P2011−160641)

【出願日】平成23年7月22日(2011.7.22)

【出願人】(000219314)東レエンジニアリング株式会社 (505)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成24年12月20日(2012.12.20)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年7月22日(2011.7.22)

【出願人】(000219314)東レエンジニアリング株式会社 (505)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]