導電部材及びその製造方法

【課題】安定した接触抵抗を有するとともに、剥離し難く、また、コネクタとして用いる場合に挿抜力を小さくかつ安定させ、しかもヒューズとして用いた場合にも良好な溶断特性を有する。

【解決手段】Cu系基材1の上に形成したNi系下地層3と、表面を形成するSn系表面層5との間に、Cu−Sn金属間化合物層4が形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層4は、さらに、Ni系下地層3の上に配置されるCu3Sn層6と、Cu3Sn層6の上に配置されるCu6Sn5層7とからなり、Cu3Sn層6及びCu6Sn5層7を合わせたCu−Sn金属間化合物層4のSn系表面層5と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmであり、また、Cu3Sn層はNi系下地層を覆っており、その面積被覆率が60〜100%である。

【解決手段】Cu系基材1の上に形成したNi系下地層3と、表面を形成するSn系表面層5との間に、Cu−Sn金属間化合物層4が形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層4は、さらに、Ni系下地層3の上に配置されるCu3Sn層6と、Cu3Sn層6の上に配置されるCu6Sn5層7とからなり、Cu3Sn層6及びCu6Sn5層7を合わせたCu−Sn金属間化合物層4のSn系表面層5と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmであり、また、Cu3Sn層はNi系下地層を覆っており、その面積被覆率が60〜100%である。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電気接続用コネクタ、ヒューズ等に用いられ、Cu又はCu合金からなる基材の表面に複数のめっき層を形成した導電部材及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

自動車の電気接続用コネクタやプリント基板の接続端子等に用いられる導電部材として、電気接続特性の向上等のために、Cu又はCu合金からなるCu系基材の表面にSn系金属のめっきを施したものが多く使用されている。

そのような導電部材として、例えば特許文献1から特許文献4記載のものがある。特許文献1から特許文献3記載の導電部材は、Cu又はCu合金からなる基材の表面にNi、Cu、Snを順にめっきして3層のめっき層を形成した後に、加熱してリフロー処理することにより、最表面層にSn層が形成され、Ni層とSn層との間にCu−Sn金属間化合物層(例えばCu6Sn5)が形成された構成とされている。また、特許文献4記載のものは、下地めっき層を例えばNi−FeやFe等から構成し、その上にCu、Snを順にめっきして、リフロー処理する技術とされている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特許第3880877号公報

【特許文献2】特許第4090488号公報

【特許文献3】特開2004−68026号公報

【特許文献4】特開2003−171790号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、このようなコネクタや端子が自動車のエンジン廻りのような高温環境下で使用される場合、特許文献1から特許文献3記載の導電部材では、その高温に長時間さらされることにより、SnとCuとが互いに熱拡散して表面状態が経時変化し易く、接触抵抗が上昇する傾向がある。また、Cu系基材の表面にCuの拡散によってカーケンダルボイドが発生して、剥離が生じるおそれもあり、これらの解決が望まれている。

一方、特許文献4記載のものは、Fe−NiやFeの下地めっき層とCuとの密着性が悪く、剥離し易いという問題がある。

また、コネクタに用いる場合には、回路の高密度化に伴いコネクタも多極化し、自動車配線の組み立て時の挿入力が大きくなってきているため、挿抜力を小さくすることができる導電部材が求められている。

さらに、このようなCu系基材の表面にSn系金属のめっきを施した導電部材について、ヒューズとしての用途も見出されており、ヒューズとして良好な溶断特性も求められている。

【0005】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、安定した接触抵抗を有するとともに、剥離し難く、また、コネクタとして用いる場合に挿抜力を小さくかつ安定させることができ、しかもヒューズとして用いた場合にも良好な溶断特性を有する導電部材及びその製造方法を提供する

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の導電部材は、Cu系基材の上に形成したNi系下地層と、表面を形成するSn系表面層との間に、Cu−Sn金属間化合物層が形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層は、さらに、前記Ni系下地層の上に配置されるCu3Sn層と、該Cu3Sn層の上に配置されるCu6Sn5層とからなり、前記Cu3Sn層及びCu6Sn5層を合わせた前記Cu−Sn金属間化合物層の前記Sn系表面層と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmであり、また、前記Cu3Sn層は前記Ni系下地層を覆っており、その面積被覆率が60〜100%であることを特徴とする。

【0007】

この導電部材は、Ni系下地層とSn系表面層との間のCu−Sn金属間化合物層が、Cu3Sn層とCu6Sn5層との二層構造とされ、その下層のCu3Sn層がNi系下地層を覆い、その上から被さるようにCu6Sn5層が存在している。このCu3Sn合金層とCu6Sn5層とを合わせたCu−Sn金属間化合物層は、その膜厚が必ずしも一様ではなく、凹凸を有しているが、Sn系表面層と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μm、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmとされる。

ここで算術平均粗さRaは表面の凹凸の平均的な大きさを表しており、このRaが0.25μmを超えると、Sn系表面層の下に大きな凹凸が形成されることから、コネクタとして用いたときの挿抜力が増大して好ましくない。このCu−Sn金属間化合物層の凹凸が少なくなると、コネクタ使用時の挿抜力が低減して好ましいが、Raを0.05μm未満とするのは、Cu−Sn金属間化合物層の凹凸がほとんどなくなってCu−Sn金属間化合物層が著しく脆くなり、曲げ加工時に皮膜の剥離が発生し易くなるため好ましくない。

【0008】

この場合、このRaは平均化されるため、大きな谷がある場合にも平均化され数値には現れにくい。この大きな谷があると、高温時にその谷部からSnがNi系下地層へと拡散し、Ni系下地層に欠損が発生するおそれがあり、その欠損により、基材のCuが拡散してCu6Sn5層が表面まで達し、表面にCu酸化物が形成されることにより、接触抵抗が増大することになる。また、このとき、Ni系下地層の欠損部からのCuの拡散により、カーケンダルボイドが発生し易い。

そこで、Raが前述の範囲の下、粗さ曲線の最大谷深さRvが1.00μm以下であれば、Ni系下地層の欠損を防止することができる。また、このRvを0.05μm未満とするのは、Raの場合と同様、Cu−Sn金属間化合物層が脆くなるため好ましくない。

そして、このように所定の表面粗さのCu−Sn金属間化合物層がSn系表面層の下層に配置されることにより、柔軟なSnの下地を硬くして、多極コネクタなどで使用したときの挿抜力の低減及びそのバラツキの抑制を図ることができる。

【0009】

また、Sn系表面層の下のCu−Sn金属間化合物層がこのような表面粗さに形成されNi系下地層の欠損が生じにくい状態であると、Cu系基材からCuがCu−Sn金属間化合物層に侵入することが抑制され、その結果、Cu−Sn金属間化合物層の電気的特性が変化することがなく、ヒューズとして用いた場合にも安定した溶断特性を発揮することができる。

【0010】

また、Ni系下地層に対するCu3Sn層の面積被覆率が60%以上としたのは、その被覆率が低いと、被覆されていない部分から高温時にNi系下地層のNi原子がCu6Sn5層に拡散して、Ni系下地層に欠損が発生し、その欠損部分から基材のCuが拡散することにより上記の場合と同様に接触抵抗の増大やカーケンダルボイドの発生を招くからである。この高温時の接触抵抗の増大やカーケンダルボイドの発生を防止して、従来技術以上の耐熱性を実現するためには、Ni系下地層が少なくとも60%以上被覆されていることが必要であり、さらに80%以上の面積被覆率とすることが望ましい。

【0011】

本発明の導電部材において、前記Cu3Sn層の平均厚さは0.01〜0.5μmであることが好ましい。

Cu3Sn層の平均厚みがこの範囲であると、Ni系下地層の拡散をより有効に抑えるとともに、高温時の接触抵抗の増大を抑えることができる。

この平均厚さは、Cu3Sn層の部分で、その厚さを複数個所測定したときの平均値である。

【0012】

本発明の導電部材において、前記Sn系表面層の平均厚さは0.5〜1.5μmであることが好ましい。

Sn系表面層は、導電部材の表面を形成する層として、耐熱性、コネクタ端子としての挿抜性などの性能維持のために、0.5〜1.5μmの平均厚さを有することが好ましい。

【0013】

また、本発明の導電部材において、前記Sn表面層の上に、平均厚さが0.05〜0.5μmのSn−Ag被覆層が形成されているとよい。

その場合、前記Sn−Ag被覆層が、0.1〜5.0重量%のAgを含有するものとするのが好ましい。

最表面にSn−Ag被覆層を形成することにより、導電部材としての耐熱性及びコネクタ使用時の挿抜性をより向上させることができる。

【0014】

そして、本発明の導電部材の製造方法は、Cu系基材の表面に、Ni又はNi合金、Cu又はCu合金、Sn又はSn合金をこの順にめっきしてそれぞれのめっき層を形成した後、加熱してリフロー処理することにより、前記Cu系基材の上に、Ni系下地層、Cu−Sn金属間化合物層、Sn系表面層を順に形成した導電部材を製造する方法であって、前記Cu又はCu合金によるめっき層を電流密度が20〜60A/dm2の電解めっきにより形成し、前記Sn又はSn合金によるめっき層を電流密度が10〜30A/dm2の電解めっきにより形成するとともに、前記Cu又はCu合金によるめっき層の平均厚さが0.3〜0.5μmであり、前記リフロー処理は、前記めっき層を形成してから1〜15分経過した後に、めっき層を20〜75℃/秒の昇温速度で240〜300℃のピーク温度まで加熱する加熱工程と、前記ピーク温度に達した後、30℃/秒以下の冷却速度で2〜10秒間冷却する一次冷却工程と、一次冷却後に100〜250℃/秒の冷却速度で冷却する二次冷却工程とを有することを特徴とする。

【0015】

高電流密度でのCuめっきは粒界密度を増加させ、均一な合金層形成を助ける。Cuめっきの電流密度を20〜60A/dm2としたのは、電流密度が20A/dm2未満ではCuめっき結晶の反応活性が乏しいため、合金化する際に平滑な金属間化合物を形成する効果が乏しく、一方、電流密度が60A/dm2を超えると、Cuめっき層の平滑性が低くなるため、平滑なCu−Sn金属間化合物層を形成することができないからである。

また、Snめっきの電流密度を10〜30A/dm2としたのは、電流密度が10A/dm2未満ではSnの粒界密度が低くなって、合金化する際に平滑なCu−Sn金属間化合物層を形成する効果が乏しく、一方、電流密度が30A/dm2を超えると、電流効率が著しく低下するため望ましくないからである。

また、Cu−Sn金属間化合物層の凹凸を小さくするには、その下地となるCu又はCu合金によるめっき層の厚さが重要であり、これを若干厚く形成しておくことにより、リフロー処理した後のCu−Sn金属間化合物層の凹凸を小さくすることができる。したがって、Cu又はCu合金によるめっき層は比較的厚く形成され、0.3μm以上の厚さを有することで、リフロー処理後のCu−Sn金属間化合物層の表面の凹凸が少なく、表面粗さを適切な状態とすることができる。0.5μmを超えても、その効果は飽和する。

【0016】

また、高電流密度で電析したCuとSnは安定性が低く、室温においても合金化や結晶粒肥大化が発生し、リフロー処理で所望の金属間化合物構造をつくることが困難になる。このため、めっき処理後、速やかにリフロー処理を行うことが望ましい。具体的には15分以内、望ましくは5分以内にリフロー処理を行うと良い。

従来技術よりも高電流密度でNi又はNi合金、Cu又はCu合金、Sn又はSn合金のめっき処理を行い、なおかつ、めっき後、速やかにリフロー処理を行うことにより、リフロー時にCuとSnが活発に反応し、Cu3Sn層によりNi系下地層を多く被覆し、均一なCu6Sn5層が生成される。

【0017】

また、このリフロー処理においては、加熱工程における昇温速度が20℃/秒未満であると、Snめっきが溶融するまでの間にCu原子がSnの粒界中を優先的に拡散し粒界近傍で金属間化合物が異常成長するため、被覆率の高いCu3Sn層が形成され難い。一方、昇温速度が75℃/秒を超えると、金属間化合物の成長が不十分かつCuめっきが過剰に残存し、その後の冷却において所望の金属間化合物層を得ることができない。

また、加熱工程でのピーク温度が240℃未満であると、Snが均一に溶融せず、ピーク温度が300℃を超えると、金属間化合物が急激に成長しCu−Sn金属間化合物層の凹凸が大きくなるので好ましくない。

さらに、冷却工程においては、冷却速度の小さい一次冷却工程を設けることにより、Cu原子がSn粒内に穏やかに拡散し、所望の金属間化合物構造で成長する。この一次冷却工程の冷却速度が30℃/秒を超えると、急激に冷却される影響で金属間化合物は滑らかな形状に成長することができず、凹凸が大きくなる。冷却時間が2秒未満であっても同様に金属間化合物は滑らかな形状に成長することができない。冷却時間が10秒を超えると、Cu6Sn5層の成長が過度に進み、Cu3Sn層の被覆率が低下する。この一次冷却工程は空冷が適切である。

そして、この一次冷却工程の後、二次冷却工程によって急冷して金属間化合物層の成長を所望の構造で完了させる。この二次冷却工程の冷却速度が100℃/秒未満であると、金属間化合物がより進行し、所望の金属間化合物形状を得ることができない。

このようにめっきの電析条件とリフロー条件を緻密に制御することによって、二層構造で凹凸が少なく安定したCu−Sn金属間化合物層を得ることができる。

【0018】

また、本発明の導電部材の製造方法において、前記Sn又はSn合金によるめっき層の平均厚さが1.5〜2.0μmであるとよい。Cu−Sn金属間化合物層及びSn系表面層の厚さを適切に確保するためである。

【0019】

また、本発明の導電部材の製造方法において、前記Ni又はNi合金によるめっき層は電流密度が20〜50A/dm2の電解めっきにより形成するとよい。

Niめっきの電流密度を20A/dm2以上とすることにより、結晶粒を微細化して、リフローや製品化された後の加熱時にNi原子のSnや金属間化合物への拡散を有効に防止することができ、一方、電流密度を50A/dm2以下とすることにより、電解時のめっき表面での水素発生を抑えてめっき品質がより向上する。このため、Niめっきの電流密度を20〜50A/dm2とするのが望ましい。

【0020】

また、本発明の導電部材の製造方法において、前記リフロー処理後の前記Sn系表面層の酸化膜を除去し、該Sn系表面層の表面粗さを算術平均粗さRaで0.005〜0.3μmとした後、その上にSn−Ag被覆層を形成するとよい。

Sn系表面層には酸化膜が形成され易いので、最表面にSn−Ag被覆層を設けて耐熱性、コネクタとしての挿抜性を向上させる場合、その酸化膜を除去後、表面を平滑にすることでSn−Ag被覆層の凹凸を減少させ、耐熱性、挿抜性の向上効果を有効に発揮させることができる。

【発明の効果】

【0021】

本発明によれば、Sn系表面層の下のCu−Sn金属間化合物層の表面粗さを所定範囲に形成したことにより、コネクタとして用いたときの挿抜力を低減してそのバラツキを抑制するとともに、高温時のCuの拡散を防止し、表面状態を良好に維持して接触抵抗の増大を抑制することができ、めっき皮膜の剥離やカーケンダルボイドの発生を防止することができる。また、Cu系基材からのCuの拡散が抑制されるので、Cu−Sn金属間化合物層の電気的特性が安定し、ヒューズとして用いた場合にも優れた溶断特性を発揮することができる。

【図面の簡単な説明】

【0022】

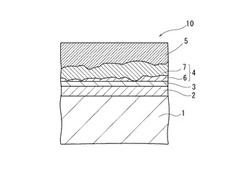

【図1】本発明に係る導電部材の一実施形態の表層部分をモデル化して示した断面図である。

【図2】図1の導電部材の最表面にSn−Ag被覆層を形成した実施形態を示す断面図である。

【図3】本発明の製造方法に係るリフロー条件の温度と時間の関係をグラフにした温度プロファイルである。

【図4】導電部材の動摩擦係数を測定するための装置を概念的に示す正面図である。

【図5】本実施例及び比較例の各導電部材における接触抵抗の経時変化を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0023】

以下、本発明の実施形態を説明する。

この実施形態の導電部材10は、図1に示すように、Cu系基材1の表面に、Fe系下地層2を介して、Ni系下地層3、Cu−Sn金属間化合物層4、Sn系表面層5がこの順に形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層4はさらに、Cu3Sn層6とCu6Sn5層7とから構成されている。

Cu系基材1は、Cu又はCu合金から構成された例えば板状のものである。Cu合金としては、その材質は必ずしも限定されないが、Cu−Zn系合金、Cu−Ni−Si系(コルソン系)合金、Cu−Cr−Zr系合金、Cu−Mg−P系合金、Cu−Fe−P系合金、Cu−Sn−P系合金が好適であり、例えば、三菱伸銅株式会社製MSP1,MZC1,MAX251C,MAX375,MAX126が好適に用いられる。

Fe系下地層2は、Fe又はFe合金を電解めっきして形成されたものであり、Cu系基材1の表面に0,1〜1.0μmの厚さに形成される。Fe合金としては、例えばFe−Ni合金が用いられる。

Ni系下地層3は、Ni又はNi合金を電解めっきして形成されたものであり、Fe系下地層2の表面に、例えば0.05〜0.3μmの厚さに形成される。このNi系下地層3をこの範囲の厚さとすることにより、高温時の拡散を有効に防止して、剥離を生じにくくし、また、曲げ加工性がよくなる。

【0024】

Cu−Sn金属間化合物層4は、後述するようにNi系下地層3の上にめっきしたCuと表面のSnとがリフロー処理によって拡散して形成された合金層である。このCu−Sn金属間化合物層4は、全体としては、0.05〜1.8μmの厚さ、好ましくは0.1μm以上の厚さに形成され、さらに、Ni系下地層3の上に配置されるCu3Sn層6と、該Cu3Sn層6の上に配置されるCu6Sn5層7とから構成されている。この場合、Cu−Sn金属間化合物層4全体としては凹凸が形成されており、Sn系表面層5に接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmとされている。

算術平均粗さRaが0.05〜0.25μmとしたのは、コネクタ端子部3として用いる場合には、Raが小さい方が挿抜力が低減して好ましいが、Raが0.05μm未満であると、Cu−Sn金属間化合物層4の凹凸がほとんどなくなってCu−Sn金属間化合物層4が著しく脆くなり、曲げ加工時に皮膜の剥離が発生し易くなる。Raが0.25μmを超えるほどに凹凸が大きくなると、コネクタとして用いたときの挿抜時にCu−Sn金属間化合物層4の凹凸が抵抗となるため、挿抜力を低減する効果が乏しい。

一方、粗さ曲線の最大谷深さRvに関しては、Rvが1.00μmを超えると、高温時にその谷部からSnがNi系下地層へと拡散し、Ni系下地層に欠損が発生するおそれがあり、その欠損により、基材のCuが拡散してCu6Sn5層が表面まで達し、表面にCu酸化物が形成されることにより、接触抵抗が増大することになる。また、このとき、Ni系下地層の欠損部からのCuの拡散により、カーケンダルボイドが発生し易い。このRvを0.05μm未満とするのは、Raの場合と同様、Cu−Sn金属間化合物層が脆くなるため好ましくない。

また、このようにCu−Sn金属間化合物層の凹凸が小さく、Ni系下地層の欠損によるCuの拡散が生じにくい状態であると、Cu−Sn金属間化合物層の電気的特性が変化することがなく、ヒューズとして用いた場合にも安定した溶断特性を発揮することができる。

【0025】

また、このCu−Sn金属間化合物層4のうちの下層に配置されるCu3Sn層6は、Ni系下地層3を覆っており、その面積被覆率が60〜100%とされている。この面積被覆率が60%未満となって低いと、被覆されていない部分から高温時にNi系下地層3のNi原子のCu6Sn5層7への拡散が促進して、Ni系下地層3に欠損が発生するおそれがある。より望ましくは80%以上が被覆されているとよい。

この面積被覆率は、皮膜を集束イオンビーム(FIB;Focused Ion Beam)により断面加工し、走査イオン顕微鏡(SIM;Scanning Ion Microscope)で観察した表面の走査イオン像(SIM像)から確認することができる。

このNi系下地層3に対する面積被覆率が60%以上ということは、面積被覆率が100%満たない場合に、Ni系下地層3の表面には局部的にCu3Sn層6が存在しない部分が生じることになるが、その場合でも、Cu−Sn金属間化合物層4のCu6Sn5層7がNi系下地層3を覆っていることになる。

【0026】

また、Cu−Sn金属間化合物層4の下層を構成しているCu3Sn層6においては、その平均厚さは0.01〜0.5μmとされる。このCu3Sn層6は、Ni系下地層3を覆っている層であるので、Ni系下地層3の拡散を抑えるために、この範囲の平均厚さとするとよい。厚くなり過ぎると、高温時にCu3Sn層6がSnリッチのCu6Sn5層7に変化し、その分、Sn系表面層5を減少させ、接触抵抗が高くなるおそれがあるので、0.5μm程度までの範囲が好ましい。この平均厚さは、Cu3Sn層6が存在する部分で、その厚さを複数個所測定したときの平均値である。

なお、このCu−Sn金属間化合物層4は、Ni系下地層3の上にめっきしたCuと表面のSnとが拡散することにより合金化したものであるから、リフロー処理等の条件によっては下地となったCuめっき層の全部が拡散してCu−Sn金属間化合物層4となる場合もあるが、そのCuめっき層が残る場合もある。このCuめっき層が残る場合は、そのCuめっき層は例えば0.01〜0.1μmの厚さとされる。

また、Ni系下地層3のNiがCu−Sn金属間化合物層4にわずかながら拡散するため、Cu6Sn5層7内にはわずかにNiが混入している。

【0027】

Sn系表面層5は、Sn又はSn合金を電解めっきした後にリフロー処理することによって形成されたものであり、耐熱性、コネクタ端子としての挿抜性などの性能維持のために、例えば0.05〜1.5μmの厚さに形成される。

また、このSn系表面層5の上にさらにSn−Ag被覆層を薄く形成してもよく、耐熱性、コネクタとしての挿抜性をより向上させることができる。図2は、図1と同様の導電部材の最表面にSn−Ag被覆層8を形成した導電部材11を示している。

このSn−Ag被覆層8は、例えば0.05〜0.5μmの薄肉に形成され、Agが0.1〜5.0重量%含有される。また、前述のFe系下地層2、Ni系下地層3、Cu−Sn金属間化合物層4、Sn系表面層5は、Fe、Ni、Cu、Snの各めっき層を電解めっきによって付着した後にリフロー処理することによって形成されるものであるが、このSn−Ag被覆層8は、リフロー処理した後のSn系表面層5の上に、電解にて成膜される。

このSn−Ag被覆層8をSn系表面層5の上の最表面に0.05〜0.5μmの薄肉で形成することにより、さらに耐熱性が向上し、高温での接触抵抗がより小さくなる。また、コネクタ使用時の挿抜性もより向上する。

【0028】

次に、このような導電部材を製造する方法について説明する。

まず、Cu系基材として、Cu又はCu合金の板材を用意し、これを脱脂、酸洗等によって表面を清浄にした後、Feめっき、Niめっき、Cuめっき、Snめっきをこの順序で順次行う。また、各めっき処理の間には、酸洗又は水洗処理を行う。

Feめっきの条件としては、めっき浴に、硫酸第一鉄(FeSO4)、塩化アンモニウム(NH4Cl)を主成分とした硫酸浴が用いられる。Fe−Niめっきとする場合は、硫酸ニッケル(NiSO4)、硫酸第一鉄(FeSO4)、ホウ酸(H3BO3)を主成分としためっき浴が用いられる。めっき温度は45〜55℃、電流密度は、5〜25A/dm2とされる。

【0029】

Niめっきの条件としては、めっき浴に、硫酸ニッケル(NiSO4)、ホウ酸(H3BO3)を主成分としたワット浴、スルファミン酸ニッケル(Ni(NH2SO3)2)とホウ酸(H3BO3)を主成分としたスルファミン酸浴等が用いられる。酸化反応を起こし易くする塩類として塩化ニッケル(NiCl2)などが加えられる場合もある。また、めっき温度は45〜55℃、電流密度は20〜50A/dm2とされる。

Cuめっきの条件としては、めっき浴に硫酸銅(CuSO4)及び硫酸(H2SO4)を主成分とした硫酸銅浴が用いられ、レベリングのために塩素イオン(Cl−)が添加される。めっき温度は35〜55℃、電流密度は20〜60A/dm2とされる。

Snめっきの条件としては、めっき浴に硫酸(H2SO4)と硫酸第一錫(SnSO4)を主成分とした硫酸浴が用いられ、めっき温度は15〜35℃、電流密度は10〜30A/dm2とされる。

【0030】

いずれのめっき処理も、一般的なめっき技術よりも高い電流密度で行われる。その場合に、めっき液の攪拌技術が重要となるが、めっき液を処理板に向けて高速で噴きつける方法やめっき液を処理板と平行に流す方法などとすることにより、処理板の表面に新鮮なめっき液を速やかに供給し、高電流密度によって均質なめっき層を短時間で形成することができる。そのめっき液の流速としては、処理板の表面において0.5m/秒以上とすることが望ましい。また、この従来技術よりも一桁高い電流密度でのめっき処理を可能とするために、陽極には、アノード限界電流密度の高い酸化イリジウム(IrO2)を被覆したTi板等の不溶性陽極を用いることが望ましい。

これらの各めっき条件をまとめると、以下の表1〜表5に示す通りとなる。表1にはFeめっきの場合の条件を示し、表2にはFe−Niめっきの場合の条件を示している。

【0031】

【表1】

【0032】

【表2】

【0033】

【表3】

【0034】

【表4】

【0035】

【表5】

【0036】

そして、表1又は表2のいずれかの条件のめっき処理と、表3〜表5の条件のめっき処理との四種類のめっき処理を施すことにより、Cu系基材の上にFe系下地層、Ni系下地層、Cuめっき層、Snめっき層が順に形成される。この状態で、Cuめっき層の平均厚さは0.3〜0.5μmとされ、Snめっき層の平均厚さは1.5〜2.0μmとされる。

これらCuめっき層とSnめっき層とが後述のリフロー処理によってCu−Sn金属間化合物層とSn系表面層となるのであり、その場合、Sn系表面層は前述したようにコネクタ端子としての耐熱性、挿抜性の観点から0.5〜1.5μmの厚さに形成され、このSn系表面層の厚さを確保するためには、下地となるSnめっき層としては、1.5〜2.0μm必要になる。そして、このSnめっき層の下で、凹凸の小さいCu−Sn金属間化合物層を得るには、Cuめっき層としては、0.3〜0.5μmと通常のものより若干大きい厚さとするのが好ましい。

これは、Snめっき層は、厚さ方向に成長した柱状結晶からなっており、次のリフロー処理においてCuとSnとが反応して合金層を形成する際に、CuがSn柱状結晶の粒界に侵入するようにして、その粒界から合金を形成していくと考えられるが、Cuめっき層が厚くCuの量が多いと、Snめっき層の厚さ方向に沿う柱状結晶の粒界に沿って形成されたCu−Sn合金が粒界から面方向に広がりながら成長するため、その凸部がなだらかになり、凹凸の少ないCu−Sn金属間化合物層となるものと考えられる。

この場合、Snめっき層形成時の電流密度が高いと、柱状結晶の粒界が増えるため、これら粒界に分散して合金が成長して、Cu−Sn金属間化合物層の凹凸を小さくする効果がある。

【0037】

次に、加熱してリフロー処理を行う。そのリフロー処理としては、図3に示す温度プロファイルとする条件が望ましい。

すなわち、リフロー処理はCO還元性雰囲気にした加熱炉内でめっき後の処理材を20〜75℃/秒の昇温速度で240〜300℃のピーク温度まで2.9〜11秒間加熱する加熱工程と、そのピーク温度に達した後、30℃/秒以下の冷却速度で2〜10秒間冷却する一次冷却工程と、一次冷却後に100〜250℃/秒の冷却速度で0.5〜5秒間冷却する二次冷却工程とを有する処理とする。一次冷却工程は空冷により、二次冷却工程は10〜90℃の水を用いた水冷により行われる。

このリフロー処理を還元性雰囲気で行うことによりSnめっき表面に溶融温度の高いすず酸化物皮膜が生成するのを防ぎ、より低い温度かつより短い時間でリフロー処理を行うことが可能となり、所望の金属間化合物構造を作製することが容易となる。また、冷却工程を二段階とし、冷却速度の小さい一次冷却工程を設けることにより、Cu原子がSn粒内に穏やかに拡散し、所望の金属間化合物構造で成長する。つまり、前述したSn柱状結晶の粒界からのCuの拡散を緩やかにして、その凸部をなだらかにする。そして、その後に急冷を行うことにより金属間化合物層の成長を止め、所望の構造で固定化することができ、適切な状態の表面粗さ(Ra、Rv)のCu−Sn金属間化合物層を得ることができる。

ところで、高電流密度で電析したCuとSnは安定性が低く室温においても合金化や結晶粒肥大化が発生し、リフロー処理で所望の金属間化合物構造を作ることが困難になる。このため、めっき処理後速やかにリフロー処理を行うことが望ましい。具体的には15分以内、望ましくは5分以内にリフローを行う必要がある。めっき後の放置時間が短いことは問題とならないが、通常の処理ラインでは構成上1分後程度となる。

【0038】

以上のように、Cu系基材1の表面に表1又は表2と、表3〜表5との組み合わせのめっき条件により四層のめっきを施した後、図3に示す温度プロファイル条件でリフロー処理することにより、図1に示すように、Cu系基材1の表面がFe系下地層2によって覆われ、その上にNi系下地層3を介してCu3Sn層6、その上にさらにCu6Sn5層7がそれぞれ形成され、このCu−Sn金属間化合物層4の上にSn系表面層5が形成される。

また、最表面にSn−Ag被覆層を形成する場合は、以上のようにしてリフロー処理された導電部材を酸洗処理及び電解研磨することにより、Sn系表面層の酸化膜を除去し、Sn系表面層の表面を平滑にした後、その上に、Agが0.1〜5.0重量%含有したSn−Ag被覆層を成膜する。Sn系表面層は酸化し易いので、酸化膜を除去し、その際に表面を平滑にすることにより、Sn−Ag被覆層の表面の凹凸を少なくするのである。平滑の程度としては、算術平均粗さRaで0.005〜0.3μm程度がよい。そして、その平滑面の上に、電解にてSn−Ag被覆層を0.05〜0.5μmの厚さで形成する。

【実施例】

【0039】

次に本発明の実施例を説明する。

Cu合金板(Cu系基材)として、厚さ0.25mmの三菱伸銅株式会社製MAX251C材を用い、これにFe、Ni、Cu、Snの各めっき処理を順次行った。この場合、表6に示すように、各めっき処理の電流密度を変えて複数の試料を作成した。実施例におけるFeめっき層及びNiめっき層の目標厚さについては、Feめっき層を0.5μm、Niめっき層を0.3μmとした。また、これら四種類の各めっき工程間には、処理材表面からめっき液を洗い流すための水洗工程を入れた。

本実施例におけるめっき処理では、Cu合金板にめっき液を高速で噴きつけ、なおかつ酸化イリジウムを被覆したTi板の不溶性陽極を用いた。

上記の四種類のめっき処理を行った後、その処理材に対してリフロー処理を行った。このリフロー処理は、最後のSnめっき処理をしてから1分後に行い、加熱工程、一次冷却工程、二次冷却工程について種々の条件で行った。

以上の試験条件を表6にまとめた。

【0040】

【表6】

【0041】

本実施例の処理材断面は、透過電子顕微鏡を用いたエネルギー分散型X線分光分析(TEM−EDS分析)の結果、Cu系基材、Fe系下地層、Ni系下地層、Cu3Sn層、Cu6Sn5層、Sn系表面層の5層構造となっており、なおかつCu−Sn金属間化合物層の最小厚さが0.05μm以上であった。またCu6Sn5層とNi系下地層の界面には不連続なCu3Sn層があり、集束イオンビームによる断面の走査イオン顕微鏡(FIB−SIM像)から観察されるCu3Sn層のNi系下地層に対する表面被覆率は60%以上であった。

【0042】

また、Sn系表面層を除去して、その下のCu−Sn金属間化合物層の表面粗さを測定した。 このSn系表面層を除去する場合、例えばレイボルド株式会社製のL80等の純SnをエッチングしCu−Sn合金を腐食しない成分からなるめっき被膜剥離用のエッチング液に5分間浸漬することによりSn系表面層が除去され、その下層のCu−Sn金属間化合物層が露出される。

表面粗さは、露出させたCu−Sn金属間化合物層の表面に、オリンパス株式会社製の走査型共焦点赤外レーザ顕微鏡LEXT OLS−3000−IRを用い、対物レンズ100倍の条件でレーザ光を照射して、その反射光から距離を測定し、そのレーザ光をCu−Sn金属間化合物層の表面に沿って直線的にスキャンしながら距離を連続的に測定することにより求めた。

以上の測定結果を表7にまとめた。

【0043】

【表7】

【0044】

次に、表6及び表7に示される試料について、175℃×1000時間経過後の接触抵抗、剥離の有無、耐摩耗性を測定した。また、動摩擦係数及び175℃×1000時間経過後の抵抗値変化率についても測定した。

接触抵抗は、試料を175℃×1000時間放置した後、山崎精機株式会社製電気接点シミュレーターを用い荷重0.49N(50gf)摺動有りの条件で測定した。

剥離試験は、9.8kNの荷重にて90°曲げ(曲率半径R:0.7mm)を行った後、大気中で160℃×250時間保持し、曲げ戻して、曲げ部の剥離状況の確認を行った。

耐摩耗性は、JIS H 8503に規定される往復運動摩耗試験によって、試験荷重が9.8N、研磨紙No.400とし、素地(Cu系基材)が露出するまでの回数を測定し、50回試験を行ってもめっきが残存していた試料を○、50回以内に素地が露出した試料を×とした。

動摩擦係数については、嵌合型のコネクタのオス端子とメス端子の接点部を模擬するように、各試料によって板状のオス試験片と内径1.5mmの半球状としたメス試験片とを作成し、アイコーエンジニアリング株式会社製の横型荷重測定器(Model−2152NRE)を用い、両試験片間の摩擦力を測定して動摩擦係数を求めた。図4により説明すると、水平な台21上にオス試験片22を固定し、その上にメス試験片23の半球凸面を置いてめっき面どうしを接触させ、メス試験片23に錘24によって4.9N(500gf)の荷重Pをかけてオス試験片22を押さえた状態とする。この荷重Pをかけた状態で、オス試験片22を摺動速度80mm/分で矢印で示す水平方向に10mm引っ張ったときの摩擦力Fをロードセル25によって測定した。その摩擦力Fの平均値Favと荷重Pより動摩擦係数(=Fav/P)を求めた。

抵抗値変化率は、各試料を10mm(L)×1m(W)の大きさに形成し、その電気抵抗値(R)を測定し、175℃×1000時間加熱後の抵抗値の変化率ΔR/R(%)を測定した。

これらの結果を表8に示す。

【0045】

【表8】

【0046】

この表8から明らかなように、本実施例の導電部材においては、高温時の接触抵抗が小さく、剥離やカーケンダルボイドの発生がなく、動摩擦係数も小さいことから、コネクタ使用時の挿抜力も小さく良好であると判断できる。また、本実施例の場合は抵抗値の変化率(ΔR/R)も小さく安定しており、ヒューズとして用いた場合にも溶断特性にも優れると判断できる。

【0047】

また、接触抵抗に関しては、試料5と試料18について、175℃×1000時間の加熱中の経時変化も測定した。その結果を図5に示す。

この図5に示すように、本発明の試料5では高温時に長時間さらされても接触抵抗の上昇はわずかであるのに対して、従来技術の試料18の場合は、1000時間経過で接触抵抗が10mΩ以上にまで上昇した。本発明の試料5では、Fe系下地層の耐熱性により、Sn系表面層が残存した5層構造となっているのに対して、従来技術の試料18では、Fe系下地層が薄くてバリア層としての機能が十分でないため、Cu酸化物が表面を覆ってしまったことにより、接触抵抗の上昇となったと考えられる。この場合、Fe系下地層の厚さは、試料5で0.5μm、試料18で0.05μmであった。

【0048】

次に、めっき処理後リフロー処理するまでの間の放置時間によるめっき剥離性について実験した。剥離試験は前述と同じように、9.8kNの荷重にて90°曲げ(曲率半径R:0.7mm)を行った後、大気中で160℃、250時間保持し、曲げ戻して、曲げ部の剥離状況の確認を行った。その結果を表9に示す。

【0049】

【表9】

【0050】

この表9からわかるように、めっき後の放置時間が長くなると剥離が発生する。これは、放置時間が長いことにより、高電流密度で析出したCu結晶粒が肥大化すると共に自然にCuとSnが反応することによりCu6Sn5を生成し、リフロー時の平滑なCu6Sn5とCu3Snとの合金化を妨げるからと考えられる。

【0051】

また、最表面にSn−Ag被覆層を形成した場合の高温時の耐熱性、コネクタ使用時の挿抜性について実験した。試料としては、実施例の3,5,7の条件で製作されたものを選んで、その表面を酸洗、電解研磨して平滑にし、その平滑面の上に、電解にてSn−Ag被覆層を約0.2μmの厚さで成膜した。平滑面にした状態で、Sn系表面層の表面粗さを前述の走査型共焦点赤外レーザ顕微鏡LEXT OLS−3000−IRで測定したところ、算術平均粗さRaで0.005〜0.3μmの範囲であった。

これらの試料について、前述と同様にして接触抵抗と動摩擦係数について測定したところ、表10に示す通りであった。

【0052】

【表10】

【0053】

この表10から明らかなように、最表面にSn−Ag被覆層を形成することにより、Sn系表面層が最表面の場合の表8の同一試料番号のものと比較して、接触抵抗及び動摩擦係数とも優れるものとなった。

【0054】

なお、前述のTEM−EDS分析により、Cu6Sn5層内に0.76〜5.32重量%のNiの混入が認められており、本発明においては、Cu−Sn金属間化合物層内にわずかな量のNiが混入しているものも含むものとする。

また、実施形態ではNi系下地層とCu系基材との間にFe系下地層を介在させるようにしており、このFe系下地層の存在により、Cuの拡散防止機能がさらに高められ、曲げ加工時のクラック発生も少なくすることができるのであるが、必ずしも必須というものではなく、Cu系基材の上にNi系下地層を直接形成するようにしてもよい。

【符号の説明】

【0055】

1 Cu系基材

2 Fe系下地層

3 Ni系下地層

4 Cu−Sn金属間化合物層

5 Sn系表面層

6 Cu3Sn層

7 Cu6Sn5層

8 Sn−Ag被覆層

10 導電部材

11 導電部材

【技術分野】

【0001】

本発明は、電気接続用コネクタ、ヒューズ等に用いられ、Cu又はCu合金からなる基材の表面に複数のめっき層を形成した導電部材及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

自動車の電気接続用コネクタやプリント基板の接続端子等に用いられる導電部材として、電気接続特性の向上等のために、Cu又はCu合金からなるCu系基材の表面にSn系金属のめっきを施したものが多く使用されている。

そのような導電部材として、例えば特許文献1から特許文献4記載のものがある。特許文献1から特許文献3記載の導電部材は、Cu又はCu合金からなる基材の表面にNi、Cu、Snを順にめっきして3層のめっき層を形成した後に、加熱してリフロー処理することにより、最表面層にSn層が形成され、Ni層とSn層との間にCu−Sn金属間化合物層(例えばCu6Sn5)が形成された構成とされている。また、特許文献4記載のものは、下地めっき層を例えばNi−FeやFe等から構成し、その上にCu、Snを順にめっきして、リフロー処理する技術とされている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特許第3880877号公報

【特許文献2】特許第4090488号公報

【特許文献3】特開2004−68026号公報

【特許文献4】特開2003−171790号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、このようなコネクタや端子が自動車のエンジン廻りのような高温環境下で使用される場合、特許文献1から特許文献3記載の導電部材では、その高温に長時間さらされることにより、SnとCuとが互いに熱拡散して表面状態が経時変化し易く、接触抵抗が上昇する傾向がある。また、Cu系基材の表面にCuの拡散によってカーケンダルボイドが発生して、剥離が生じるおそれもあり、これらの解決が望まれている。

一方、特許文献4記載のものは、Fe−NiやFeの下地めっき層とCuとの密着性が悪く、剥離し易いという問題がある。

また、コネクタに用いる場合には、回路の高密度化に伴いコネクタも多極化し、自動車配線の組み立て時の挿入力が大きくなってきているため、挿抜力を小さくすることができる導電部材が求められている。

さらに、このようなCu系基材の表面にSn系金属のめっきを施した導電部材について、ヒューズとしての用途も見出されており、ヒューズとして良好な溶断特性も求められている。

【0005】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、安定した接触抵抗を有するとともに、剥離し難く、また、コネクタとして用いる場合に挿抜力を小さくかつ安定させることができ、しかもヒューズとして用いた場合にも良好な溶断特性を有する導電部材及びその製造方法を提供する

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の導電部材は、Cu系基材の上に形成したNi系下地層と、表面を形成するSn系表面層との間に、Cu−Sn金属間化合物層が形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層は、さらに、前記Ni系下地層の上に配置されるCu3Sn層と、該Cu3Sn層の上に配置されるCu6Sn5層とからなり、前記Cu3Sn層及びCu6Sn5層を合わせた前記Cu−Sn金属間化合物層の前記Sn系表面層と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmであり、また、前記Cu3Sn層は前記Ni系下地層を覆っており、その面積被覆率が60〜100%であることを特徴とする。

【0007】

この導電部材は、Ni系下地層とSn系表面層との間のCu−Sn金属間化合物層が、Cu3Sn層とCu6Sn5層との二層構造とされ、その下層のCu3Sn層がNi系下地層を覆い、その上から被さるようにCu6Sn5層が存在している。このCu3Sn合金層とCu6Sn5層とを合わせたCu−Sn金属間化合物層は、その膜厚が必ずしも一様ではなく、凹凸を有しているが、Sn系表面層と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μm、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmとされる。

ここで算術平均粗さRaは表面の凹凸の平均的な大きさを表しており、このRaが0.25μmを超えると、Sn系表面層の下に大きな凹凸が形成されることから、コネクタとして用いたときの挿抜力が増大して好ましくない。このCu−Sn金属間化合物層の凹凸が少なくなると、コネクタ使用時の挿抜力が低減して好ましいが、Raを0.05μm未満とするのは、Cu−Sn金属間化合物層の凹凸がほとんどなくなってCu−Sn金属間化合物層が著しく脆くなり、曲げ加工時に皮膜の剥離が発生し易くなるため好ましくない。

【0008】

この場合、このRaは平均化されるため、大きな谷がある場合にも平均化され数値には現れにくい。この大きな谷があると、高温時にその谷部からSnがNi系下地層へと拡散し、Ni系下地層に欠損が発生するおそれがあり、その欠損により、基材のCuが拡散してCu6Sn5層が表面まで達し、表面にCu酸化物が形成されることにより、接触抵抗が増大することになる。また、このとき、Ni系下地層の欠損部からのCuの拡散により、カーケンダルボイドが発生し易い。

そこで、Raが前述の範囲の下、粗さ曲線の最大谷深さRvが1.00μm以下であれば、Ni系下地層の欠損を防止することができる。また、このRvを0.05μm未満とするのは、Raの場合と同様、Cu−Sn金属間化合物層が脆くなるため好ましくない。

そして、このように所定の表面粗さのCu−Sn金属間化合物層がSn系表面層の下層に配置されることにより、柔軟なSnの下地を硬くして、多極コネクタなどで使用したときの挿抜力の低減及びそのバラツキの抑制を図ることができる。

【0009】

また、Sn系表面層の下のCu−Sn金属間化合物層がこのような表面粗さに形成されNi系下地層の欠損が生じにくい状態であると、Cu系基材からCuがCu−Sn金属間化合物層に侵入することが抑制され、その結果、Cu−Sn金属間化合物層の電気的特性が変化することがなく、ヒューズとして用いた場合にも安定した溶断特性を発揮することができる。

【0010】

また、Ni系下地層に対するCu3Sn層の面積被覆率が60%以上としたのは、その被覆率が低いと、被覆されていない部分から高温時にNi系下地層のNi原子がCu6Sn5層に拡散して、Ni系下地層に欠損が発生し、その欠損部分から基材のCuが拡散することにより上記の場合と同様に接触抵抗の増大やカーケンダルボイドの発生を招くからである。この高温時の接触抵抗の増大やカーケンダルボイドの発生を防止して、従来技術以上の耐熱性を実現するためには、Ni系下地層が少なくとも60%以上被覆されていることが必要であり、さらに80%以上の面積被覆率とすることが望ましい。

【0011】

本発明の導電部材において、前記Cu3Sn層の平均厚さは0.01〜0.5μmであることが好ましい。

Cu3Sn層の平均厚みがこの範囲であると、Ni系下地層の拡散をより有効に抑えるとともに、高温時の接触抵抗の増大を抑えることができる。

この平均厚さは、Cu3Sn層の部分で、その厚さを複数個所測定したときの平均値である。

【0012】

本発明の導電部材において、前記Sn系表面層の平均厚さは0.5〜1.5μmであることが好ましい。

Sn系表面層は、導電部材の表面を形成する層として、耐熱性、コネクタ端子としての挿抜性などの性能維持のために、0.5〜1.5μmの平均厚さを有することが好ましい。

【0013】

また、本発明の導電部材において、前記Sn表面層の上に、平均厚さが0.05〜0.5μmのSn−Ag被覆層が形成されているとよい。

その場合、前記Sn−Ag被覆層が、0.1〜5.0重量%のAgを含有するものとするのが好ましい。

最表面にSn−Ag被覆層を形成することにより、導電部材としての耐熱性及びコネクタ使用時の挿抜性をより向上させることができる。

【0014】

そして、本発明の導電部材の製造方法は、Cu系基材の表面に、Ni又はNi合金、Cu又はCu合金、Sn又はSn合金をこの順にめっきしてそれぞれのめっき層を形成した後、加熱してリフロー処理することにより、前記Cu系基材の上に、Ni系下地層、Cu−Sn金属間化合物層、Sn系表面層を順に形成した導電部材を製造する方法であって、前記Cu又はCu合金によるめっき層を電流密度が20〜60A/dm2の電解めっきにより形成し、前記Sn又はSn合金によるめっき層を電流密度が10〜30A/dm2の電解めっきにより形成するとともに、前記Cu又はCu合金によるめっき層の平均厚さが0.3〜0.5μmであり、前記リフロー処理は、前記めっき層を形成してから1〜15分経過した後に、めっき層を20〜75℃/秒の昇温速度で240〜300℃のピーク温度まで加熱する加熱工程と、前記ピーク温度に達した後、30℃/秒以下の冷却速度で2〜10秒間冷却する一次冷却工程と、一次冷却後に100〜250℃/秒の冷却速度で冷却する二次冷却工程とを有することを特徴とする。

【0015】

高電流密度でのCuめっきは粒界密度を増加させ、均一な合金層形成を助ける。Cuめっきの電流密度を20〜60A/dm2としたのは、電流密度が20A/dm2未満ではCuめっき結晶の反応活性が乏しいため、合金化する際に平滑な金属間化合物を形成する効果が乏しく、一方、電流密度が60A/dm2を超えると、Cuめっき層の平滑性が低くなるため、平滑なCu−Sn金属間化合物層を形成することができないからである。

また、Snめっきの電流密度を10〜30A/dm2としたのは、電流密度が10A/dm2未満ではSnの粒界密度が低くなって、合金化する際に平滑なCu−Sn金属間化合物層を形成する効果が乏しく、一方、電流密度が30A/dm2を超えると、電流効率が著しく低下するため望ましくないからである。

また、Cu−Sn金属間化合物層の凹凸を小さくするには、その下地となるCu又はCu合金によるめっき層の厚さが重要であり、これを若干厚く形成しておくことにより、リフロー処理した後のCu−Sn金属間化合物層の凹凸を小さくすることができる。したがって、Cu又はCu合金によるめっき層は比較的厚く形成され、0.3μm以上の厚さを有することで、リフロー処理後のCu−Sn金属間化合物層の表面の凹凸が少なく、表面粗さを適切な状態とすることができる。0.5μmを超えても、その効果は飽和する。

【0016】

また、高電流密度で電析したCuとSnは安定性が低く、室温においても合金化や結晶粒肥大化が発生し、リフロー処理で所望の金属間化合物構造をつくることが困難になる。このため、めっき処理後、速やかにリフロー処理を行うことが望ましい。具体的には15分以内、望ましくは5分以内にリフロー処理を行うと良い。

従来技術よりも高電流密度でNi又はNi合金、Cu又はCu合金、Sn又はSn合金のめっき処理を行い、なおかつ、めっき後、速やかにリフロー処理を行うことにより、リフロー時にCuとSnが活発に反応し、Cu3Sn層によりNi系下地層を多く被覆し、均一なCu6Sn5層が生成される。

【0017】

また、このリフロー処理においては、加熱工程における昇温速度が20℃/秒未満であると、Snめっきが溶融するまでの間にCu原子がSnの粒界中を優先的に拡散し粒界近傍で金属間化合物が異常成長するため、被覆率の高いCu3Sn層が形成され難い。一方、昇温速度が75℃/秒を超えると、金属間化合物の成長が不十分かつCuめっきが過剰に残存し、その後の冷却において所望の金属間化合物層を得ることができない。

また、加熱工程でのピーク温度が240℃未満であると、Snが均一に溶融せず、ピーク温度が300℃を超えると、金属間化合物が急激に成長しCu−Sn金属間化合物層の凹凸が大きくなるので好ましくない。

さらに、冷却工程においては、冷却速度の小さい一次冷却工程を設けることにより、Cu原子がSn粒内に穏やかに拡散し、所望の金属間化合物構造で成長する。この一次冷却工程の冷却速度が30℃/秒を超えると、急激に冷却される影響で金属間化合物は滑らかな形状に成長することができず、凹凸が大きくなる。冷却時間が2秒未満であっても同様に金属間化合物は滑らかな形状に成長することができない。冷却時間が10秒を超えると、Cu6Sn5層の成長が過度に進み、Cu3Sn層の被覆率が低下する。この一次冷却工程は空冷が適切である。

そして、この一次冷却工程の後、二次冷却工程によって急冷して金属間化合物層の成長を所望の構造で完了させる。この二次冷却工程の冷却速度が100℃/秒未満であると、金属間化合物がより進行し、所望の金属間化合物形状を得ることができない。

このようにめっきの電析条件とリフロー条件を緻密に制御することによって、二層構造で凹凸が少なく安定したCu−Sn金属間化合物層を得ることができる。

【0018】

また、本発明の導電部材の製造方法において、前記Sn又はSn合金によるめっき層の平均厚さが1.5〜2.0μmであるとよい。Cu−Sn金属間化合物層及びSn系表面層の厚さを適切に確保するためである。

【0019】

また、本発明の導電部材の製造方法において、前記Ni又はNi合金によるめっき層は電流密度が20〜50A/dm2の電解めっきにより形成するとよい。

Niめっきの電流密度を20A/dm2以上とすることにより、結晶粒を微細化して、リフローや製品化された後の加熱時にNi原子のSnや金属間化合物への拡散を有効に防止することができ、一方、電流密度を50A/dm2以下とすることにより、電解時のめっき表面での水素発生を抑えてめっき品質がより向上する。このため、Niめっきの電流密度を20〜50A/dm2とするのが望ましい。

【0020】

また、本発明の導電部材の製造方法において、前記リフロー処理後の前記Sn系表面層の酸化膜を除去し、該Sn系表面層の表面粗さを算術平均粗さRaで0.005〜0.3μmとした後、その上にSn−Ag被覆層を形成するとよい。

Sn系表面層には酸化膜が形成され易いので、最表面にSn−Ag被覆層を設けて耐熱性、コネクタとしての挿抜性を向上させる場合、その酸化膜を除去後、表面を平滑にすることでSn−Ag被覆層の凹凸を減少させ、耐熱性、挿抜性の向上効果を有効に発揮させることができる。

【発明の効果】

【0021】

本発明によれば、Sn系表面層の下のCu−Sn金属間化合物層の表面粗さを所定範囲に形成したことにより、コネクタとして用いたときの挿抜力を低減してそのバラツキを抑制するとともに、高温時のCuの拡散を防止し、表面状態を良好に維持して接触抵抗の増大を抑制することができ、めっき皮膜の剥離やカーケンダルボイドの発生を防止することができる。また、Cu系基材からのCuの拡散が抑制されるので、Cu−Sn金属間化合物層の電気的特性が安定し、ヒューズとして用いた場合にも優れた溶断特性を発揮することができる。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】本発明に係る導電部材の一実施形態の表層部分をモデル化して示した断面図である。

【図2】図1の導電部材の最表面にSn−Ag被覆層を形成した実施形態を示す断面図である。

【図3】本発明の製造方法に係るリフロー条件の温度と時間の関係をグラフにした温度プロファイルである。

【図4】導電部材の動摩擦係数を測定するための装置を概念的に示す正面図である。

【図5】本実施例及び比較例の各導電部材における接触抵抗の経時変化を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0023】

以下、本発明の実施形態を説明する。

この実施形態の導電部材10は、図1に示すように、Cu系基材1の表面に、Fe系下地層2を介して、Ni系下地層3、Cu−Sn金属間化合物層4、Sn系表面層5がこの順に形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層4はさらに、Cu3Sn層6とCu6Sn5層7とから構成されている。

Cu系基材1は、Cu又はCu合金から構成された例えば板状のものである。Cu合金としては、その材質は必ずしも限定されないが、Cu−Zn系合金、Cu−Ni−Si系(コルソン系)合金、Cu−Cr−Zr系合金、Cu−Mg−P系合金、Cu−Fe−P系合金、Cu−Sn−P系合金が好適であり、例えば、三菱伸銅株式会社製MSP1,MZC1,MAX251C,MAX375,MAX126が好適に用いられる。

Fe系下地層2は、Fe又はFe合金を電解めっきして形成されたものであり、Cu系基材1の表面に0,1〜1.0μmの厚さに形成される。Fe合金としては、例えばFe−Ni合金が用いられる。

Ni系下地層3は、Ni又はNi合金を電解めっきして形成されたものであり、Fe系下地層2の表面に、例えば0.05〜0.3μmの厚さに形成される。このNi系下地層3をこの範囲の厚さとすることにより、高温時の拡散を有効に防止して、剥離を生じにくくし、また、曲げ加工性がよくなる。

【0024】

Cu−Sn金属間化合物層4は、後述するようにNi系下地層3の上にめっきしたCuと表面のSnとがリフロー処理によって拡散して形成された合金層である。このCu−Sn金属間化合物層4は、全体としては、0.05〜1.8μmの厚さ、好ましくは0.1μm以上の厚さに形成され、さらに、Ni系下地層3の上に配置されるCu3Sn層6と、該Cu3Sn層6の上に配置されるCu6Sn5層7とから構成されている。この場合、Cu−Sn金属間化合物層4全体としては凹凸が形成されており、Sn系表面層5に接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmとされている。

算術平均粗さRaが0.05〜0.25μmとしたのは、コネクタ端子部3として用いる場合には、Raが小さい方が挿抜力が低減して好ましいが、Raが0.05μm未満であると、Cu−Sn金属間化合物層4の凹凸がほとんどなくなってCu−Sn金属間化合物層4が著しく脆くなり、曲げ加工時に皮膜の剥離が発生し易くなる。Raが0.25μmを超えるほどに凹凸が大きくなると、コネクタとして用いたときの挿抜時にCu−Sn金属間化合物層4の凹凸が抵抗となるため、挿抜力を低減する効果が乏しい。

一方、粗さ曲線の最大谷深さRvに関しては、Rvが1.00μmを超えると、高温時にその谷部からSnがNi系下地層へと拡散し、Ni系下地層に欠損が発生するおそれがあり、その欠損により、基材のCuが拡散してCu6Sn5層が表面まで達し、表面にCu酸化物が形成されることにより、接触抵抗が増大することになる。また、このとき、Ni系下地層の欠損部からのCuの拡散により、カーケンダルボイドが発生し易い。このRvを0.05μm未満とするのは、Raの場合と同様、Cu−Sn金属間化合物層が脆くなるため好ましくない。

また、このようにCu−Sn金属間化合物層の凹凸が小さく、Ni系下地層の欠損によるCuの拡散が生じにくい状態であると、Cu−Sn金属間化合物層の電気的特性が変化することがなく、ヒューズとして用いた場合にも安定した溶断特性を発揮することができる。

【0025】

また、このCu−Sn金属間化合物層4のうちの下層に配置されるCu3Sn層6は、Ni系下地層3を覆っており、その面積被覆率が60〜100%とされている。この面積被覆率が60%未満となって低いと、被覆されていない部分から高温時にNi系下地層3のNi原子のCu6Sn5層7への拡散が促進して、Ni系下地層3に欠損が発生するおそれがある。より望ましくは80%以上が被覆されているとよい。

この面積被覆率は、皮膜を集束イオンビーム(FIB;Focused Ion Beam)により断面加工し、走査イオン顕微鏡(SIM;Scanning Ion Microscope)で観察した表面の走査イオン像(SIM像)から確認することができる。

このNi系下地層3に対する面積被覆率が60%以上ということは、面積被覆率が100%満たない場合に、Ni系下地層3の表面には局部的にCu3Sn層6が存在しない部分が生じることになるが、その場合でも、Cu−Sn金属間化合物層4のCu6Sn5層7がNi系下地層3を覆っていることになる。

【0026】

また、Cu−Sn金属間化合物層4の下層を構成しているCu3Sn層6においては、その平均厚さは0.01〜0.5μmとされる。このCu3Sn層6は、Ni系下地層3を覆っている層であるので、Ni系下地層3の拡散を抑えるために、この範囲の平均厚さとするとよい。厚くなり過ぎると、高温時にCu3Sn層6がSnリッチのCu6Sn5層7に変化し、その分、Sn系表面層5を減少させ、接触抵抗が高くなるおそれがあるので、0.5μm程度までの範囲が好ましい。この平均厚さは、Cu3Sn層6が存在する部分で、その厚さを複数個所測定したときの平均値である。

なお、このCu−Sn金属間化合物層4は、Ni系下地層3の上にめっきしたCuと表面のSnとが拡散することにより合金化したものであるから、リフロー処理等の条件によっては下地となったCuめっき層の全部が拡散してCu−Sn金属間化合物層4となる場合もあるが、そのCuめっき層が残る場合もある。このCuめっき層が残る場合は、そのCuめっき層は例えば0.01〜0.1μmの厚さとされる。

また、Ni系下地層3のNiがCu−Sn金属間化合物層4にわずかながら拡散するため、Cu6Sn5層7内にはわずかにNiが混入している。

【0027】

Sn系表面層5は、Sn又はSn合金を電解めっきした後にリフロー処理することによって形成されたものであり、耐熱性、コネクタ端子としての挿抜性などの性能維持のために、例えば0.05〜1.5μmの厚さに形成される。

また、このSn系表面層5の上にさらにSn−Ag被覆層を薄く形成してもよく、耐熱性、コネクタとしての挿抜性をより向上させることができる。図2は、図1と同様の導電部材の最表面にSn−Ag被覆層8を形成した導電部材11を示している。

このSn−Ag被覆層8は、例えば0.05〜0.5μmの薄肉に形成され、Agが0.1〜5.0重量%含有される。また、前述のFe系下地層2、Ni系下地層3、Cu−Sn金属間化合物層4、Sn系表面層5は、Fe、Ni、Cu、Snの各めっき層を電解めっきによって付着した後にリフロー処理することによって形成されるものであるが、このSn−Ag被覆層8は、リフロー処理した後のSn系表面層5の上に、電解にて成膜される。

このSn−Ag被覆層8をSn系表面層5の上の最表面に0.05〜0.5μmの薄肉で形成することにより、さらに耐熱性が向上し、高温での接触抵抗がより小さくなる。また、コネクタ使用時の挿抜性もより向上する。

【0028】

次に、このような導電部材を製造する方法について説明する。

まず、Cu系基材として、Cu又はCu合金の板材を用意し、これを脱脂、酸洗等によって表面を清浄にした後、Feめっき、Niめっき、Cuめっき、Snめっきをこの順序で順次行う。また、各めっき処理の間には、酸洗又は水洗処理を行う。

Feめっきの条件としては、めっき浴に、硫酸第一鉄(FeSO4)、塩化アンモニウム(NH4Cl)を主成分とした硫酸浴が用いられる。Fe−Niめっきとする場合は、硫酸ニッケル(NiSO4)、硫酸第一鉄(FeSO4)、ホウ酸(H3BO3)を主成分としためっき浴が用いられる。めっき温度は45〜55℃、電流密度は、5〜25A/dm2とされる。

【0029】

Niめっきの条件としては、めっき浴に、硫酸ニッケル(NiSO4)、ホウ酸(H3BO3)を主成分としたワット浴、スルファミン酸ニッケル(Ni(NH2SO3)2)とホウ酸(H3BO3)を主成分としたスルファミン酸浴等が用いられる。酸化反応を起こし易くする塩類として塩化ニッケル(NiCl2)などが加えられる場合もある。また、めっき温度は45〜55℃、電流密度は20〜50A/dm2とされる。

Cuめっきの条件としては、めっき浴に硫酸銅(CuSO4)及び硫酸(H2SO4)を主成分とした硫酸銅浴が用いられ、レベリングのために塩素イオン(Cl−)が添加される。めっき温度は35〜55℃、電流密度は20〜60A/dm2とされる。

Snめっきの条件としては、めっき浴に硫酸(H2SO4)と硫酸第一錫(SnSO4)を主成分とした硫酸浴が用いられ、めっき温度は15〜35℃、電流密度は10〜30A/dm2とされる。

【0030】

いずれのめっき処理も、一般的なめっき技術よりも高い電流密度で行われる。その場合に、めっき液の攪拌技術が重要となるが、めっき液を処理板に向けて高速で噴きつける方法やめっき液を処理板と平行に流す方法などとすることにより、処理板の表面に新鮮なめっき液を速やかに供給し、高電流密度によって均質なめっき層を短時間で形成することができる。そのめっき液の流速としては、処理板の表面において0.5m/秒以上とすることが望ましい。また、この従来技術よりも一桁高い電流密度でのめっき処理を可能とするために、陽極には、アノード限界電流密度の高い酸化イリジウム(IrO2)を被覆したTi板等の不溶性陽極を用いることが望ましい。

これらの各めっき条件をまとめると、以下の表1〜表5に示す通りとなる。表1にはFeめっきの場合の条件を示し、表2にはFe−Niめっきの場合の条件を示している。

【0031】

【表1】

【0032】

【表2】

【0033】

【表3】

【0034】

【表4】

【0035】

【表5】

【0036】

そして、表1又は表2のいずれかの条件のめっき処理と、表3〜表5の条件のめっき処理との四種類のめっき処理を施すことにより、Cu系基材の上にFe系下地層、Ni系下地層、Cuめっき層、Snめっき層が順に形成される。この状態で、Cuめっき層の平均厚さは0.3〜0.5μmとされ、Snめっき層の平均厚さは1.5〜2.0μmとされる。

これらCuめっき層とSnめっき層とが後述のリフロー処理によってCu−Sn金属間化合物層とSn系表面層となるのであり、その場合、Sn系表面層は前述したようにコネクタ端子としての耐熱性、挿抜性の観点から0.5〜1.5μmの厚さに形成され、このSn系表面層の厚さを確保するためには、下地となるSnめっき層としては、1.5〜2.0μm必要になる。そして、このSnめっき層の下で、凹凸の小さいCu−Sn金属間化合物層を得るには、Cuめっき層としては、0.3〜0.5μmと通常のものより若干大きい厚さとするのが好ましい。

これは、Snめっき層は、厚さ方向に成長した柱状結晶からなっており、次のリフロー処理においてCuとSnとが反応して合金層を形成する際に、CuがSn柱状結晶の粒界に侵入するようにして、その粒界から合金を形成していくと考えられるが、Cuめっき層が厚くCuの量が多いと、Snめっき層の厚さ方向に沿う柱状結晶の粒界に沿って形成されたCu−Sn合金が粒界から面方向に広がりながら成長するため、その凸部がなだらかになり、凹凸の少ないCu−Sn金属間化合物層となるものと考えられる。

この場合、Snめっき層形成時の電流密度が高いと、柱状結晶の粒界が増えるため、これら粒界に分散して合金が成長して、Cu−Sn金属間化合物層の凹凸を小さくする効果がある。

【0037】

次に、加熱してリフロー処理を行う。そのリフロー処理としては、図3に示す温度プロファイルとする条件が望ましい。

すなわち、リフロー処理はCO還元性雰囲気にした加熱炉内でめっき後の処理材を20〜75℃/秒の昇温速度で240〜300℃のピーク温度まで2.9〜11秒間加熱する加熱工程と、そのピーク温度に達した後、30℃/秒以下の冷却速度で2〜10秒間冷却する一次冷却工程と、一次冷却後に100〜250℃/秒の冷却速度で0.5〜5秒間冷却する二次冷却工程とを有する処理とする。一次冷却工程は空冷により、二次冷却工程は10〜90℃の水を用いた水冷により行われる。

このリフロー処理を還元性雰囲気で行うことによりSnめっき表面に溶融温度の高いすず酸化物皮膜が生成するのを防ぎ、より低い温度かつより短い時間でリフロー処理を行うことが可能となり、所望の金属間化合物構造を作製することが容易となる。また、冷却工程を二段階とし、冷却速度の小さい一次冷却工程を設けることにより、Cu原子がSn粒内に穏やかに拡散し、所望の金属間化合物構造で成長する。つまり、前述したSn柱状結晶の粒界からのCuの拡散を緩やかにして、その凸部をなだらかにする。そして、その後に急冷を行うことにより金属間化合物層の成長を止め、所望の構造で固定化することができ、適切な状態の表面粗さ(Ra、Rv)のCu−Sn金属間化合物層を得ることができる。

ところで、高電流密度で電析したCuとSnは安定性が低く室温においても合金化や結晶粒肥大化が発生し、リフロー処理で所望の金属間化合物構造を作ることが困難になる。このため、めっき処理後速やかにリフロー処理を行うことが望ましい。具体的には15分以内、望ましくは5分以内にリフローを行う必要がある。めっき後の放置時間が短いことは問題とならないが、通常の処理ラインでは構成上1分後程度となる。

【0038】

以上のように、Cu系基材1の表面に表1又は表2と、表3〜表5との組み合わせのめっき条件により四層のめっきを施した後、図3に示す温度プロファイル条件でリフロー処理することにより、図1に示すように、Cu系基材1の表面がFe系下地層2によって覆われ、その上にNi系下地層3を介してCu3Sn層6、その上にさらにCu6Sn5層7がそれぞれ形成され、このCu−Sn金属間化合物層4の上にSn系表面層5が形成される。

また、最表面にSn−Ag被覆層を形成する場合は、以上のようにしてリフロー処理された導電部材を酸洗処理及び電解研磨することにより、Sn系表面層の酸化膜を除去し、Sn系表面層の表面を平滑にした後、その上に、Agが0.1〜5.0重量%含有したSn−Ag被覆層を成膜する。Sn系表面層は酸化し易いので、酸化膜を除去し、その際に表面を平滑にすることにより、Sn−Ag被覆層の表面の凹凸を少なくするのである。平滑の程度としては、算術平均粗さRaで0.005〜0.3μm程度がよい。そして、その平滑面の上に、電解にてSn−Ag被覆層を0.05〜0.5μmの厚さで形成する。

【実施例】

【0039】

次に本発明の実施例を説明する。

Cu合金板(Cu系基材)として、厚さ0.25mmの三菱伸銅株式会社製MAX251C材を用い、これにFe、Ni、Cu、Snの各めっき処理を順次行った。この場合、表6に示すように、各めっき処理の電流密度を変えて複数の試料を作成した。実施例におけるFeめっき層及びNiめっき層の目標厚さについては、Feめっき層を0.5μm、Niめっき層を0.3μmとした。また、これら四種類の各めっき工程間には、処理材表面からめっき液を洗い流すための水洗工程を入れた。

本実施例におけるめっき処理では、Cu合金板にめっき液を高速で噴きつけ、なおかつ酸化イリジウムを被覆したTi板の不溶性陽極を用いた。

上記の四種類のめっき処理を行った後、その処理材に対してリフロー処理を行った。このリフロー処理は、最後のSnめっき処理をしてから1分後に行い、加熱工程、一次冷却工程、二次冷却工程について種々の条件で行った。

以上の試験条件を表6にまとめた。

【0040】

【表6】

【0041】

本実施例の処理材断面は、透過電子顕微鏡を用いたエネルギー分散型X線分光分析(TEM−EDS分析)の結果、Cu系基材、Fe系下地層、Ni系下地層、Cu3Sn層、Cu6Sn5層、Sn系表面層の5層構造となっており、なおかつCu−Sn金属間化合物層の最小厚さが0.05μm以上であった。またCu6Sn5層とNi系下地層の界面には不連続なCu3Sn層があり、集束イオンビームによる断面の走査イオン顕微鏡(FIB−SIM像)から観察されるCu3Sn層のNi系下地層に対する表面被覆率は60%以上であった。

【0042】

また、Sn系表面層を除去して、その下のCu−Sn金属間化合物層の表面粗さを測定した。 このSn系表面層を除去する場合、例えばレイボルド株式会社製のL80等の純SnをエッチングしCu−Sn合金を腐食しない成分からなるめっき被膜剥離用のエッチング液に5分間浸漬することによりSn系表面層が除去され、その下層のCu−Sn金属間化合物層が露出される。

表面粗さは、露出させたCu−Sn金属間化合物層の表面に、オリンパス株式会社製の走査型共焦点赤外レーザ顕微鏡LEXT OLS−3000−IRを用い、対物レンズ100倍の条件でレーザ光を照射して、その反射光から距離を測定し、そのレーザ光をCu−Sn金属間化合物層の表面に沿って直線的にスキャンしながら距離を連続的に測定することにより求めた。

以上の測定結果を表7にまとめた。

【0043】

【表7】

【0044】

次に、表6及び表7に示される試料について、175℃×1000時間経過後の接触抵抗、剥離の有無、耐摩耗性を測定した。また、動摩擦係数及び175℃×1000時間経過後の抵抗値変化率についても測定した。

接触抵抗は、試料を175℃×1000時間放置した後、山崎精機株式会社製電気接点シミュレーターを用い荷重0.49N(50gf)摺動有りの条件で測定した。

剥離試験は、9.8kNの荷重にて90°曲げ(曲率半径R:0.7mm)を行った後、大気中で160℃×250時間保持し、曲げ戻して、曲げ部の剥離状況の確認を行った。

耐摩耗性は、JIS H 8503に規定される往復運動摩耗試験によって、試験荷重が9.8N、研磨紙No.400とし、素地(Cu系基材)が露出するまでの回数を測定し、50回試験を行ってもめっきが残存していた試料を○、50回以内に素地が露出した試料を×とした。

動摩擦係数については、嵌合型のコネクタのオス端子とメス端子の接点部を模擬するように、各試料によって板状のオス試験片と内径1.5mmの半球状としたメス試験片とを作成し、アイコーエンジニアリング株式会社製の横型荷重測定器(Model−2152NRE)を用い、両試験片間の摩擦力を測定して動摩擦係数を求めた。図4により説明すると、水平な台21上にオス試験片22を固定し、その上にメス試験片23の半球凸面を置いてめっき面どうしを接触させ、メス試験片23に錘24によって4.9N(500gf)の荷重Pをかけてオス試験片22を押さえた状態とする。この荷重Pをかけた状態で、オス試験片22を摺動速度80mm/分で矢印で示す水平方向に10mm引っ張ったときの摩擦力Fをロードセル25によって測定した。その摩擦力Fの平均値Favと荷重Pより動摩擦係数(=Fav/P)を求めた。

抵抗値変化率は、各試料を10mm(L)×1m(W)の大きさに形成し、その電気抵抗値(R)を測定し、175℃×1000時間加熱後の抵抗値の変化率ΔR/R(%)を測定した。

これらの結果を表8に示す。

【0045】

【表8】

【0046】

この表8から明らかなように、本実施例の導電部材においては、高温時の接触抵抗が小さく、剥離やカーケンダルボイドの発生がなく、動摩擦係数も小さいことから、コネクタ使用時の挿抜力も小さく良好であると判断できる。また、本実施例の場合は抵抗値の変化率(ΔR/R)も小さく安定しており、ヒューズとして用いた場合にも溶断特性にも優れると判断できる。

【0047】

また、接触抵抗に関しては、試料5と試料18について、175℃×1000時間の加熱中の経時変化も測定した。その結果を図5に示す。

この図5に示すように、本発明の試料5では高温時に長時間さらされても接触抵抗の上昇はわずかであるのに対して、従来技術の試料18の場合は、1000時間経過で接触抵抗が10mΩ以上にまで上昇した。本発明の試料5では、Fe系下地層の耐熱性により、Sn系表面層が残存した5層構造となっているのに対して、従来技術の試料18では、Fe系下地層が薄くてバリア層としての機能が十分でないため、Cu酸化物が表面を覆ってしまったことにより、接触抵抗の上昇となったと考えられる。この場合、Fe系下地層の厚さは、試料5で0.5μm、試料18で0.05μmであった。

【0048】

次に、めっき処理後リフロー処理するまでの間の放置時間によるめっき剥離性について実験した。剥離試験は前述と同じように、9.8kNの荷重にて90°曲げ(曲率半径R:0.7mm)を行った後、大気中で160℃、250時間保持し、曲げ戻して、曲げ部の剥離状況の確認を行った。その結果を表9に示す。

【0049】

【表9】

【0050】

この表9からわかるように、めっき後の放置時間が長くなると剥離が発生する。これは、放置時間が長いことにより、高電流密度で析出したCu結晶粒が肥大化すると共に自然にCuとSnが反応することによりCu6Sn5を生成し、リフロー時の平滑なCu6Sn5とCu3Snとの合金化を妨げるからと考えられる。

【0051】

また、最表面にSn−Ag被覆層を形成した場合の高温時の耐熱性、コネクタ使用時の挿抜性について実験した。試料としては、実施例の3,5,7の条件で製作されたものを選んで、その表面を酸洗、電解研磨して平滑にし、その平滑面の上に、電解にてSn−Ag被覆層を約0.2μmの厚さで成膜した。平滑面にした状態で、Sn系表面層の表面粗さを前述の走査型共焦点赤外レーザ顕微鏡LEXT OLS−3000−IRで測定したところ、算術平均粗さRaで0.005〜0.3μmの範囲であった。

これらの試料について、前述と同様にして接触抵抗と動摩擦係数について測定したところ、表10に示す通りであった。

【0052】

【表10】

【0053】

この表10から明らかなように、最表面にSn−Ag被覆層を形成することにより、Sn系表面層が最表面の場合の表8の同一試料番号のものと比較して、接触抵抗及び動摩擦係数とも優れるものとなった。

【0054】

なお、前述のTEM−EDS分析により、Cu6Sn5層内に0.76〜5.32重量%のNiの混入が認められており、本発明においては、Cu−Sn金属間化合物層内にわずかな量のNiが混入しているものも含むものとする。

また、実施形態ではNi系下地層とCu系基材との間にFe系下地層を介在させるようにしており、このFe系下地層の存在により、Cuの拡散防止機能がさらに高められ、曲げ加工時のクラック発生も少なくすることができるのであるが、必ずしも必須というものではなく、Cu系基材の上にNi系下地層を直接形成するようにしてもよい。

【符号の説明】

【0055】

1 Cu系基材

2 Fe系下地層

3 Ni系下地層

4 Cu−Sn金属間化合物層

5 Sn系表面層

6 Cu3Sn層

7 Cu6Sn5層

8 Sn−Ag被覆層

10 導電部材

11 導電部材

【特許請求の範囲】

【請求項1】

Cu系基材の上に形成したNi系下地層と、表面を形成するSn系表面層との間に、Cu−Sn金属間化合物層が形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層は、さらに、前記Ni系下地層の上に配置されるCu3Sn層と、該Cu3Sn層の上に配置されるCu6Sn5層とからなり、前記Cu3Sn層及びCu6Sn5層を合わせた前記Cu−Sn金属間化合物層の前記Sn系表面層と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmであり、また、前記Cu3Sn層は前記Ni系下地層を覆っており、その面積被覆率が60〜100%であることを特徴とする導電部材。

【請求項2】

前記Cu3Sn層の平均厚さは0.01〜0.5μmであることを特徴とする請求項1に記載の導電部材。

【請求項3】

前記Sn系表面層の平均厚さは0.5〜1.5μmであることを特徴とする請求項1又は2に記載の導電部材。

【請求項4】

前記Sn表面層の上に、平均厚さが0.05〜0.5μmのSn−Ag被覆層が形成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の導電部材。

【請求項5】

前記Sn−Ag被覆層が、0.1〜5.0重量%のAgを含有することを特徴とする請求項4記載の導電部材。

【請求項6】

Cu系基材の表面に、Ni又はNi合金、Cu又はCu合金、Sn又はSn合金をこの順にめっきしてそれぞれのめっき層を形成した後、加熱してリフロー処理することにより、前記Cu系基材の上に、Ni系下地層、Cu−Sn金属間化合物層、Sn系表面層を順に形成した導電部材を製造する方法であって、前記Cu又はCu合金によるめっき層を電流密度が20〜60A/dm2の電解めっきにより形成し、前記Sn又はSn合金によるめっき層を電流密度が10〜30A/dm2の電解めっきにより形成するとともに、前記Cu又はCu合金によるめっき層の平均厚さが0.3〜0.5μmであり、前記リフロー処理は、前記めっき層を形成してから1〜15分経過した後に、めっき層を20〜75℃/秒の昇温速度で240〜300℃のピーク温度まで加熱する加熱工程と、前記ピーク温度に達した後、30℃/秒以下の冷却速度で2〜10秒間冷却する一次冷却工程と、一次冷却後に100〜250℃/秒の冷却速度で冷却する二次冷却工程とを有することを特徴とする導電部材の製造方法。

【請求項7】

前記Sn又はSn合金によるめっき層の平均厚さが1.5〜2.0μmであることを特徴とする請求項6記載の導電部材の製造方法。

【請求項8】

前記Ni又はNi合金によるめっき層は電流密度が20〜50A/dm2の電解めっきにより形成することを特徴とする請求項6又は7記載の導電部材の製造方法。

【請求項9】

前記リフロー処理後の前記Sn系表面層の酸化膜を除去し、該Sn系表面層の表面粗さを算術平均粗さRaで0.005〜0.3μmとした後、その上にSn−Ag被覆層を形成することを特徴とする請求項6から8のいずれか一項に記載の導電部材の製造方法。

【請求項10】

請求項6から9のいずれか一項に記載の製造方法により製造された導電部材。

【請求項1】

Cu系基材の上に形成したNi系下地層と、表面を形成するSn系表面層との間に、Cu−Sn金属間化合物層が形成されるとともに、Cu−Sn金属間化合物層は、さらに、前記Ni系下地層の上に配置されるCu3Sn層と、該Cu3Sn層の上に配置されるCu6Sn5層とからなり、前記Cu3Sn層及びCu6Sn5層を合わせた前記Cu−Sn金属間化合物層の前記Sn系表面層と接する面の表面粗さが、算術平均粗さRaで0.05〜0.25μmであり、かつ、粗さ曲線の最大谷深さRvで0.05〜1.00μmであり、また、前記Cu3Sn層は前記Ni系下地層を覆っており、その面積被覆率が60〜100%であることを特徴とする導電部材。

【請求項2】

前記Cu3Sn層の平均厚さは0.01〜0.5μmであることを特徴とする請求項1に記載の導電部材。

【請求項3】

前記Sn系表面層の平均厚さは0.5〜1.5μmであることを特徴とする請求項1又は2に記載の導電部材。

【請求項4】

前記Sn表面層の上に、平均厚さが0.05〜0.5μmのSn−Ag被覆層が形成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の導電部材。

【請求項5】

前記Sn−Ag被覆層が、0.1〜5.0重量%のAgを含有することを特徴とする請求項4記載の導電部材。

【請求項6】

Cu系基材の表面に、Ni又はNi合金、Cu又はCu合金、Sn又はSn合金をこの順にめっきしてそれぞれのめっき層を形成した後、加熱してリフロー処理することにより、前記Cu系基材の上に、Ni系下地層、Cu−Sn金属間化合物層、Sn系表面層を順に形成した導電部材を製造する方法であって、前記Cu又はCu合金によるめっき層を電流密度が20〜60A/dm2の電解めっきにより形成し、前記Sn又はSn合金によるめっき層を電流密度が10〜30A/dm2の電解めっきにより形成するとともに、前記Cu又はCu合金によるめっき層の平均厚さが0.3〜0.5μmであり、前記リフロー処理は、前記めっき層を形成してから1〜15分経過した後に、めっき層を20〜75℃/秒の昇温速度で240〜300℃のピーク温度まで加熱する加熱工程と、前記ピーク温度に達した後、30℃/秒以下の冷却速度で2〜10秒間冷却する一次冷却工程と、一次冷却後に100〜250℃/秒の冷却速度で冷却する二次冷却工程とを有することを特徴とする導電部材の製造方法。

【請求項7】

前記Sn又はSn合金によるめっき層の平均厚さが1.5〜2.0μmであることを特徴とする請求項6記載の導電部材の製造方法。

【請求項8】

前記Ni又はNi合金によるめっき層は電流密度が20〜50A/dm2の電解めっきにより形成することを特徴とする請求項6又は7記載の導電部材の製造方法。

【請求項9】

前記リフロー処理後の前記Sn系表面層の酸化膜を除去し、該Sn系表面層の表面粗さを算術平均粗さRaで0.005〜0.3μmとした後、その上にSn−Ag被覆層を形成することを特徴とする請求項6から8のいずれか一項に記載の導電部材の製造方法。

【請求項10】

請求項6から9のいずれか一項に記載の製造方法により製造された導電部材。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【公開番号】特開2010−265542(P2010−265542A)

【公開日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2009−127085(P2009−127085)

【出願日】平成21年5月26日(2009.5.26)

【特許番号】特許第4372835号(P4372835)

【特許公報発行日】平成21年11月25日(2009.11.25)

【出願人】(000176822)三菱伸銅株式会社 (116)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【国際特許分類】

【出願日】平成21年5月26日(2009.5.26)

【特許番号】特許第4372835号(P4372835)

【特許公報発行日】平成21年11月25日(2009.11.25)

【出願人】(000176822)三菱伸銅株式会社 (116)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]