携帯端末及び情報表示方法

【課題】ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる携帯端末及び情報表示方法を提供すること。

【解決手段】カメラ8が施設内に設けられたフロアマップを撮影し、画像内容読み取り部10は、撮影されたフロアマップの画像に含まれるマークを読み取って画像情報及びマークに関する情報を出力し、現在地・方位・縮尺算出部11は、画像情報及びマークに関する情報に基づいて現在地、方位及び縮尺をそれぞれ決定し、決定した現在地、方位及び縮尺に基づく表示情報を生成し、画面表示部7は、現在地・方位・縮尺算出部11で生成された表示情報を表示する。

【解決手段】カメラ8が施設内に設けられたフロアマップを撮影し、画像内容読み取り部10は、撮影されたフロアマップの画像に含まれるマークを読み取って画像情報及びマークに関する情報を出力し、現在地・方位・縮尺算出部11は、画像情報及びマークに関する情報に基づいて現在地、方位及び縮尺をそれぞれ決定し、決定した現在地、方位及び縮尺に基づく表示情報を生成し、画面表示部7は、現在地・方位・縮尺算出部11で生成された表示情報を表示する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、カメラを備えた携帯端末、及び当該携帯端末における情報表示方法に関する。

【背景技術】

【0002】

駅ビルなどの大規模商業施設や遊園地、テーマパーク、遊戯施設等において、利用者が自らの現在地及び目的地の位置を把握する場合、利用者は、施設内の各所に設置されているフロアマップを見て、自らの現在地と目的地の位置及び経路を把握する必要がある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2007−018472号公報

【特許文献2】特開2007−192670号公報

【特許文献3】特開2007−188305号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

フロアマップを簡単に見つけることができないことも多く、また見つけたとしても目的地までの経路を覚えることができず、目的地に到達できなかったり、遠回りしてしまったりすることがある。また、施設によってはフロアガイドを記したパンフレット等を用意しているところもあるが、パンフレット上のフロアマップでは自分が今どこにいて、どちらの方角を向いているかが把握し難い。この課題は、特許文献1で開示された「施設内案内システム」や、特許文献2及び特許文献3で開示された「建築物内案内システム」で解決されている。しかし、いずれのシステムもフロアマップの情報を外部サーバに持っているため、利用者は、ネットワークを介して当該外部サーバにアクセスする必要がある。このため、上記システムを構築するためには専用のインフラ設備が必要となり、実現の敷居が高い。

【0005】

本発明の目的は、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる携帯端末、及び当該携帯端末における情報表示方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の携帯端末は、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得部と、前記画像情報取得部で取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力部と、前記情報出力部から出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成部と、前記表示情報生成部で生成された前記表示情報を表示する表示部と、を備える。

【0007】

上記構成によれば、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得し、取得した画像情報に含まれるマークを読み取り、マークに関する情報と画像情報に基づいて表示情報を生成し表示するので、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【0008】

上記構成において、前記マークは、前記フロアマップにおける現在地を示す現在地マーク、前記フロアマップの方位を示す方位マーク及び前記フロアマップの縮尺を示す縮尺マークのうち、少なくとも前記現在地マークを含む。

【0009】

上記構成によれば、最低限、現在地マークを取得できれば(現在地が分かれば)、目的地まで辿り着くことができる。

【0010】

上記構成において、前記画像情報に前記マークが含まれていない場合、前記マークに相当する代替情報を取得する代替情報取得部を更に備える。

【0011】

上記構成によれば、撮影して得られたフロアマップの画像情報にマークが含まれてなくても、代替情報を取得することで、目的地まで辿り着くことができる。

【0012】

本発明の情報表示方法は、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得ステップと、前記画像情報取得ステップで取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力ステップと、前記情報出力ステップで出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成ステップと、前記表示情報生成ステップで生成された前記表示情報を表示する表示ステップと、を備える。

【0013】

上記方法によれば、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得し、取得した画像情報に含まれるマークを読み取り、マークに関する情報と画像情報に基づいて表示情報を生成し表示するので、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

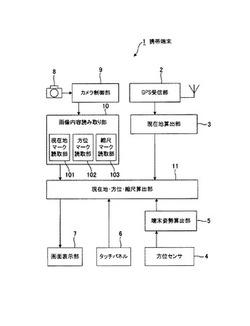

【図1】本発明の一実施の形態に係る携帯端末の概略構成を示すブロック図

【図2】現在地マークのパターン例を示す図

【図3】方位マークのパターン例を示す図

【図4】現在地マークに向きが含まれているパターン例を示す図

【図5】現在地マークで方位情報を持つパターンが描かれたフロアマップの一例を示す図

【図6】現在地マークで方位情報を持つパターンが描かれたフロアマップの一例を示す図

【図7】現在地マークが描かれたフロアマップの一例を示す図

【図8】縮尺マークのパターン例を示す図

【図9】ユーザに縮尺を設定させるための画面例を示す図

【図10】図1の携帯端末の動作を示すフローチャート

【図11】ユーザに縮尺を設定させた場合の図1の携帯端末の動作を示すフローチャート

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、本発明を実施するための好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0017】

図1は、本発明の一実施の形態に係る携帯端末の概略構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施の形態に係る携帯端末1は、GPS受信部2と、現在地算出部3と、方位センサ4と、端末姿勢算出部5と、タッチパネル6と、画面表示部7と、カメラ8と、カメラ制御部9と、画像内容読み取り部10と、現在地・方位・縮尺算出部11とを備える。

【0018】

GPS受信部2は、GPS衛星(図示略)から送信された測位信号を受信する。現在地算出部3は、GPS受信部2で受信された測位信号に基づいて、現在地を算出する。方位センサ4は、ホール素子等の磁気センサを用いて、地磁気を検出する。端末姿勢算出部5は、方位センサ4で検出された地磁気に基づいて、携帯端末1の姿勢を算出する。タッチパネル6は、画面表示部7の表示面側に重ねて配置され、人の指等が触れた位置の情報(座標情報)を出力する。画面表示部7は、LCD(Liquid Crystal Display)等の表示器を有し、携帯端末1の使用における各種表示を行う。

【0019】

カメラ8は、CCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子(図示略)を有し、該撮像素子に結像した被写体の画像情報を生成し出力する。カメラ制御部9は、カメラ8から出力された画像情報を画像内容読み取り部10へ出力する。また、カメラ制御部9は、カメラ8による撮影時に、カメラ8のAF(オートフォーカス)、AE(オートエクスポージャ)及びAWB(オートホワイトバランス)の調整と、ユーザ操作に応じた電子ズーム調整と、撮影等の処理とを行う。

【0020】

画像内容読み取り部10は、現在地マーク読取部101、方位マーク読取部102及び縮尺マーク読取部103を有する。画像内容読み取り部10は、カメラ8で撮影された画像をOCR(Optical Character Reader)認識して、現在地を示すマーク及び/又は文言(以下「現在地マーク」という)、方位を示すマーク及び/又は文言(以下「方位マーク」という)、並びに、縮尺を示すマーク及び/又は文言(以下「縮尺マーク」という)の読み取りを行う。さらに、画像内容読み取り部10は、画像情報及び各マークに関する情報を出力する。

【0021】

現在地マーク読取部101は、図示しないメモリから読み出した現在地マークのサンプルパターンに合致する意匠が含まれるか否かを判別するために、カメラ8で撮影された画像を走査する。図2は、現在地マーク20のパターン例を示す図である。図2に示すように、現在地マーク20の表記には様々な種類が存在する。例えば、文言として「現在地」と表記されているものもあれば、「現在位置」と表記されているものもある。また、マークの表記方法も様々であり、マークの種類毎に、それが指し示す現在地は異なる。現在地マーク読取部101は、図2に点線21で示す部分を現在地と判断する。現在地マーク読取部101がこれらの現在地マークのパターンと、各パターンが指し示す現在地の情報を取得することで、現在地が正確に画像上にマッチングされる。

【0022】

ところで、現在地マークは、通常、赤色等の目立つ色で示されている場合が多い。このため、現在地マーク読取部101が画像の走査時に色情報も参考することで、より正確なマッチングが可能となる。色情報を参照することで複数の候補が見つかった場合、現在地マーク読取部101は、赤色の現在地マークの候補を優先的に選択する、若しくは、より原色に近い色の候補を選択する。

【0023】

なお、画像内に現在地マーク20に該当するマーク及び/又は文言が存在しない場合は、ユーザに現在地を設定させることができる。ユーザがタッチパネル6を使用して現在地を設定する操作を行うと、現在地・方位・縮尺算出部11は、現在地算出部3で算出された現在地を画面表示部7に表示する。ユーザが画面表示部7に表示された現在地を指定することで、現在地・方位・縮尺算出部11は、指定された現在地を画像上に反映する。

【0024】

方位マーク読取部102は、図示しないメモリから読み出した方位マークのサンプルパターンに合致する意匠が含まれるか否かを判別するために、カメラ8で撮影された画像を走査する。図3は、方位マーク30のパターン例を示す図である。図3に示すように、方位マーク30の表記には様々な種類が存在する。図示しないメモリには、これらの方位マーク30のパターンと、各パターンが指し示す方位とが記録されているため、撮影された画像の方位が把握される。なお、方位マーク読取部102は、図3に示された矢印31の向きを北向きと判断する。方位マーク30は、大抵の場合、画面端に存在するので、方位マークとしてマッチングするマークが2つ以上存在した場合、方位マーク読取部102は、画面端に存在する方位マークを有効とみなす。

【0025】

ただ、フロアマップには方位マークが記載されていないことの方が多い。フロアマップの画像内に方位マークが存在しない場合、現在地マークに含まれている、フロアマップを見ている人の向きの情報と、撮影時にカメラが向いていた方位により、フロアマップの方位を求めることができる。図4は、現在地マークに向きが含まれているパターン例を示す図である。図4に示すように、現在地マーク20には、フロアマップを見ている人の向きの情報(矢印22で示される情報)が含まれている。この情報は現在地マーク毎に異なるため、予め一般的な現在地マークのパターンと、各パターンが表す向きを登録しておくことで、取得したフロアマップの方位を特定することができる。

【0026】

例えば、ユーザがカメラ8でフロアマップを撮影し、その撮像により得られた画像が図5に示すようなものであった場合、ユーザは掲示板に向かって撮影したため、撮影時のカメラ8が向いている方位がそのまま地図の方位となる。つまり、撮影時のカメラ8が向いている方位が北だった場合、本フロアマップは上が北となる。以降、撮影時にカメラ8が向いていた方位のことを「カメラ方位」と記す。

【0027】

また、撮影された画像が図6に示すようなものであった場合、ユーザは掲示板に向かって撮影したため、撮影時のカメラ方位を90°時計回りに回転させた方位が地図の方位となる。つまり、カメラ方位が西であれば、地図の方位は北となる。また、撮影された画像が図7に示すようなものであった場合、カメラ向きからは方位が特定できない。但し、一般的なフロアマップは、図5に示すようにユーザが正面からフロアマップを見た際のユーザ向きがフロアマップの上側方位になるように設置されているため、撮影向きをフロアマップ上側方位として設定することができる。

【0028】

フロアマップに方位マークが記載されておらず、また現在地マークにフロアマップを見ている人の向きの情報が含まれていない場合、ユーザに方位を設定させることもできる。ユーザがタッチパネル6を使用して方位を取得する操作を行うと、現在地・方位・縮尺算出部11は、端末姿勢算出部5で算出された携帯端末1の姿勢から方位を決定し、決定した方位を画像上に反映する。

【0029】

縮尺マーク読取部103は、図示しないメモリから読み出した縮尺マークのサンプルパターンに合致する意匠が含まれるか否かを判別するために、カメラ8で撮影された画像を走査する。画像内に縮尺を表す記号が含まれる場合、現在地マークや方位マークと同じように、縮尺マーク読取部103が当該記号を読み取ることで、撮影された画像の縮尺を把握することができる。図8は、縮尺マークのパターン例を示す図である。図8に示すように、縮尺マーク40も、大抵の場合、画面端に存在するので、縮尺マークとしてマッチングするマークが2つ以上存在した場合、縮尺マーク読取部103は、画面端に存在する縮尺マークを有効とみなす。

【0030】

ただ、フロアマップには縮尺マークが記載されていないことの方が多い。フロアマップの画像内に縮尺マークが存在しない場合、ユーザに縮尺を設定させる。この場合、ユーザの現在地を監視し、ユーザがフロアマップの撮影場所から一定距離移動した際に、現在地・方位・縮尺算出部11は、ユーザにフロアマップ上の現在地の入力を促す。これにより、撮影位置から現在地までの移動距離が、フロアマップ上の現在地マークからユーザの入力位置までの距離となり、フロアマップの縮尺を求めることができる。

【0031】

図1に示した画像内容読み取り部10は、前述した現在地マーク読取部101、方位マーク読取部102及び縮尺マーク読取部103のそれぞれが画像内の情報を読み取ることで、画像情報と、画像内の各マークの位置及び合致したマークの情報とを現在地・方位・縮尺算出部11へ出力する。この場合、画像内容読み取り部10は、現在地マーク、方位マーク、縮尺マークの順で、各マークに関する情報を出力する。なお、画像内容読み取り部10は、各マークに関する情報を一度に出力しても構わない。

【0032】

例えば、図5に示す画像を読み込んだ画像内容読み取り部10は、画像情報に加えて、以下に示す(1)〜(5)の情報を現在地・方位・縮尺算出部11へ出力する。

(1)現在地マーク:有

(2)現在地マーク向き:上

(3)現在地マーク位置:x座標(ドット)、y座標(ドット)

(4)方位マーク:有

(5)縮尺マーク:無

【0033】

現在地・方位・縮尺算出部11は、画像内容読み取り部10から出力された画像情報及び各マークに関する情報に基づいて、現在地、方位及び縮尺をそれぞれ決定する。さらに、現在地・方位・縮尺算出部11は、決定した現在地、方位及び縮尺に基づく表示情報を生成し、当該表示情報を画面表示部7へ出力する。現在地・方位・縮尺算出部11は、例えば、図5に示す画像を画像内容読み取り部10が読み込んだ場合、現在地マークの位置に基づいて画像上の現在地を決定し、次いで方位を決定する。図5の画像内に方位マークは存在しないが、フロアマップを見ている人の向きの情報を含む現在地マーク20が存在する。この場合、現在地・方位・縮尺算出部11は、方位センサ4からの情報と端末姿勢算出部5からの情報より、撮影時のカメラ方位を決定する。決定したカメラ方位が北の場合、図5では現在地マーク20が示す向きは上方向なため、上方向が北となる。次いで、現在地・方位・縮尺算出部11は、縮尺を決定する。

【0034】

図5に示す画像には縮尺マークが含まれず、また、図1に示す本実施形態の携帯端末1は地図データを利用しないため、縮尺に関してはユーザが設定する必要がある。現在地・方位・縮尺算出部11は、現在地算出部3よりユーザの現在地を定期的に取得し、ユーザが一定距離移動した場合にユーザに現在地の入力を促す。このとき、画面表示部7には、図9に示すように、ユーザに今いる位置の入力を促すメッセージが表示される。図9は、ユーザに縮尺を設定させるための画面例を示す図である。これにより、撮影位置から現在地までの移動距離が画像上の何ドット分にあたるかを現在地・方位・縮尺算出部11が算出して縮尺を求めることができる。

【0035】

なお、上記説明したカメラ8及びカメラ制御部9は、画像情報取得部を構成する。また、画像内容読み取り部10は、情報出力部に対応する。また、現在地・方位・縮尺算出部11は、表示情報生成部に対応する。また、画面表示部7は、表示部に対応する。また、GPS受信部2及び現在地算出部3と、方位センサ4及び端末姿勢算出部5は、それぞれ代替情報取得部を構成する。

【0036】

次に、本実施の形態に係る携帯端末1の動作について説明する。

図10は、本実施の形態に係る携帯端末1の動作を示すフローチャートである。なお、図10に示した処理は、画像内容読み取り部10と現在地・方位・縮尺算出部11によって行われる。また、現在地マーク読取部101、方位マーク読取部102及び縮尺マーク読取部103の各動作は画像内容読み取り部10の動作として説明する。

【0037】

図10に示すように、まず、画像内容読み取り部10が、カメラ8で撮影された画像をOCR認識する(ステップS1)。撮影された画像に対するOCR認識が行われた後、画像内容読み取り部10は、撮影された画像に現在地マークが含まれるかどうかを判定する(ステップS2)。撮影された画像に現在地マークが含まれる場合(即ち、ステップS2の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地マークの位置を現在地に設定する(ステップS3)。一方、撮影した画像に現在地マークが含まれていない場合(即ち、ステップS2の判定で「No」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、ユーザにより指定された現在地を設定する(ステップS4)。

【0038】

現在地マークの位置を現在地に設定した後又はユーザにより指定された現在地が設定された後、画像内容読み取り部10が、撮影された画像に方位マークが含まれるかどうかを判定する(ステップS5)。撮影された画像に方位マークが含まれる場合(即ち、ステップS5の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、方位マークに基づいて方位を決定する(ステップS6)。一方、撮影した画像に方位マークが含まれていない場合(即ち、ステップS5の判定で「No」と判断した場合)、画像内容読み取り部10が、現在地マークに方位情報が含まれるかどうかを判定する(ステップS7)。現在地マークに方位情報が含まれる場合(即ち、ステップS7の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地マーク及び撮影時のカメラ方位より方位を決定する(ステップS8)。一方、現在地マークに方位情報が含まれていない場合(即ち、ステップS7の判定で「No」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、ユーザにより指定された方位を設定する(ステップS9)。

【0039】

方位マークに基づく方位の決定、現在地マーク及び撮影時のカメラ方位による方位の決定、及び、ユーザにより指定された方位の設定のうちのいずれか1つの処理が行われた後、画像内容読み取り部10が、撮影された画像に縮尺マークが含まれるかどうかを判定する(ステップS10)。撮影された画像に縮尺マークが含まれる場合(即ち、ステップS10の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、縮尺マークに基づいて縮尺を決定する(ステップS11)。一方、撮影された画像に縮尺マークが含まれていない場合(即ち、ステップS10の判定で「No」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、ユーザにより指定された縮尺を設定する(ステップS12)。縮尺マークに基づき縮尺を決定した場合又はユーザにより指定された縮尺を設定した場合、現在地・方位・縮尺算出部11が、画面表示部7の画面上に、撮影されたフロアマップ、並びに、現在地マーク、方位マーク及び縮尺マークを表示する(ステップS13)。この表示処理を終えた後、本処理を終える。

【0040】

図11は、ユーザに縮尺を設定させた場合の本実施の形態の携帯端末1の動作を示すフローチャートである。なお、図11に示した処理は、現在地・方位・縮尺算出部11によって行われる。図11に示すように、まず、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地(撮影位置)からの移動距離を確認する(ステップS20)。次いで、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地より一定距離移動したかどうかを判定する(ステップS21)。この判定において、現在地より一定距離移動した場合(即ち、ステップS21の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11は、ユーザが現在フロアマップ上のどの地点にいるかを、画面上(フロアマップの画像上)で設定する(ステップS22)。一方、現在地より一定距離移動していない場合(即ち、ステップS21の判定で「No」と判断した場合)、ステップS20に戻る。

【0041】

現在地より一定距離移動した場合、現在地・方位・縮尺算出部11は、ユーザが現在フロアマップ上のどの地点にいるかを、画面上(フロアマップの画像上)で設定する(ステップS22)。次いで、現在地・方位・縮尺算出部11は、フロアマップ画像上での撮影位置からステップS22で設定した地点までの間の距離(ドット数)と実際の移動距離とに基づいて、フロアマップの縮尺を算出する(ステップS23)。この処理を行った後、本処理を終える。

【0042】

このように本実施の形態に係る携帯端末1では、カメラ8が施設内に設けられたフロアマップを撮影し、画像内容読み取り部10が、撮影されたフロアマップの画像に含まれるマーク(現在地マーク、方位マーク、縮尺マーク)を読み取って画像情報及び各マークに関する情報(マーク位置等の情報)を出力し、現在地・方位・縮尺算出部11が、画像情報及び各マークに関する情報に基づいて現在地、方位及び縮尺をそれぞれ決定し、決定した現在地、方位及び縮尺に基づく表示情報を生成し、画面表示部7が、現在地・方位・縮尺算出部11で生成された表示情報を表示する。このように、携帯端末1によれば、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【0043】

なお、本実施の形態に係る携帯端末1における処理を記述したプログラムを、磁気ディスクや光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネット等のネットワーク上のサーバ(図示略)に保存するようにして、電気通信回線を利用してダウンロードできるようにしたりすることも可能である。

【産業上の利用可能性】

【0044】

本発明は、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得する、カメラが搭載された携帯電話などの携帯端末への適用が可能である。

【符号の説明】

【0045】

1 携帯端末

2 GPS受信部

3 現在地算出部

4 方位センサ

5 端末姿勢算出部

6 タッチパネル

7 画面表示部

8 カメラ

9 カメラ制御部

10 画像内容読み取り部

11 現在地・方位・縮尺算出部

20 現在地マーク

30 方位マーク

40 縮尺マーク

101 現在地マーク読取部

102 方位マーク読取部

103 縮尺マーク読取部

【技術分野】

【0001】

本発明は、カメラを備えた携帯端末、及び当該携帯端末における情報表示方法に関する。

【背景技術】

【0002】

駅ビルなどの大規模商業施設や遊園地、テーマパーク、遊戯施設等において、利用者が自らの現在地及び目的地の位置を把握する場合、利用者は、施設内の各所に設置されているフロアマップを見て、自らの現在地と目的地の位置及び経路を把握する必要がある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2007−018472号公報

【特許文献2】特開2007−192670号公報

【特許文献3】特開2007−188305号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

フロアマップを簡単に見つけることができないことも多く、また見つけたとしても目的地までの経路を覚えることができず、目的地に到達できなかったり、遠回りしてしまったりすることがある。また、施設によってはフロアガイドを記したパンフレット等を用意しているところもあるが、パンフレット上のフロアマップでは自分が今どこにいて、どちらの方角を向いているかが把握し難い。この課題は、特許文献1で開示された「施設内案内システム」や、特許文献2及び特許文献3で開示された「建築物内案内システム」で解決されている。しかし、いずれのシステムもフロアマップの情報を外部サーバに持っているため、利用者は、ネットワークを介して当該外部サーバにアクセスする必要がある。このため、上記システムを構築するためには専用のインフラ設備が必要となり、実現の敷居が高い。

【0005】

本発明の目的は、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる携帯端末、及び当該携帯端末における情報表示方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の携帯端末は、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得部と、前記画像情報取得部で取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力部と、前記情報出力部から出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成部と、前記表示情報生成部で生成された前記表示情報を表示する表示部と、を備える。

【0007】

上記構成によれば、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得し、取得した画像情報に含まれるマークを読み取り、マークに関する情報と画像情報に基づいて表示情報を生成し表示するので、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【0008】

上記構成において、前記マークは、前記フロアマップにおける現在地を示す現在地マーク、前記フロアマップの方位を示す方位マーク及び前記フロアマップの縮尺を示す縮尺マークのうち、少なくとも前記現在地マークを含む。

【0009】

上記構成によれば、最低限、現在地マークを取得できれば(現在地が分かれば)、目的地まで辿り着くことができる。

【0010】

上記構成において、前記画像情報に前記マークが含まれていない場合、前記マークに相当する代替情報を取得する代替情報取得部を更に備える。

【0011】

上記構成によれば、撮影して得られたフロアマップの画像情報にマークが含まれてなくても、代替情報を取得することで、目的地まで辿り着くことができる。

【0012】

本発明の情報表示方法は、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得ステップと、前記画像情報取得ステップで取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力ステップと、前記情報出力ステップで出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成ステップと、前記表示情報生成ステップで生成された前記表示情報を表示する表示ステップと、を備える。

【0013】

上記方法によれば、施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得し、取得した画像情報に含まれるマークを読み取り、マークに関する情報と画像情報に基づいて表示情報を生成し表示するので、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の一実施の形態に係る携帯端末の概略構成を示すブロック図

【図2】現在地マークのパターン例を示す図

【図3】方位マークのパターン例を示す図

【図4】現在地マークに向きが含まれているパターン例を示す図

【図5】現在地マークで方位情報を持つパターンが描かれたフロアマップの一例を示す図

【図6】現在地マークで方位情報を持つパターンが描かれたフロアマップの一例を示す図

【図7】現在地マークが描かれたフロアマップの一例を示す図

【図8】縮尺マークのパターン例を示す図

【図9】ユーザに縮尺を設定させるための画面例を示す図

【図10】図1の携帯端末の動作を示すフローチャート

【図11】ユーザに縮尺を設定させた場合の図1の携帯端末の動作を示すフローチャート

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、本発明を実施するための好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0017】

図1は、本発明の一実施の形態に係る携帯端末の概略構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施の形態に係る携帯端末1は、GPS受信部2と、現在地算出部3と、方位センサ4と、端末姿勢算出部5と、タッチパネル6と、画面表示部7と、カメラ8と、カメラ制御部9と、画像内容読み取り部10と、現在地・方位・縮尺算出部11とを備える。

【0018】

GPS受信部2は、GPS衛星(図示略)から送信された測位信号を受信する。現在地算出部3は、GPS受信部2で受信された測位信号に基づいて、現在地を算出する。方位センサ4は、ホール素子等の磁気センサを用いて、地磁気を検出する。端末姿勢算出部5は、方位センサ4で検出された地磁気に基づいて、携帯端末1の姿勢を算出する。タッチパネル6は、画面表示部7の表示面側に重ねて配置され、人の指等が触れた位置の情報(座標情報)を出力する。画面表示部7は、LCD(Liquid Crystal Display)等の表示器を有し、携帯端末1の使用における各種表示を行う。

【0019】

カメラ8は、CCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子(図示略)を有し、該撮像素子に結像した被写体の画像情報を生成し出力する。カメラ制御部9は、カメラ8から出力された画像情報を画像内容読み取り部10へ出力する。また、カメラ制御部9は、カメラ8による撮影時に、カメラ8のAF(オートフォーカス)、AE(オートエクスポージャ)及びAWB(オートホワイトバランス)の調整と、ユーザ操作に応じた電子ズーム調整と、撮影等の処理とを行う。

【0020】

画像内容読み取り部10は、現在地マーク読取部101、方位マーク読取部102及び縮尺マーク読取部103を有する。画像内容読み取り部10は、カメラ8で撮影された画像をOCR(Optical Character Reader)認識して、現在地を示すマーク及び/又は文言(以下「現在地マーク」という)、方位を示すマーク及び/又は文言(以下「方位マーク」という)、並びに、縮尺を示すマーク及び/又は文言(以下「縮尺マーク」という)の読み取りを行う。さらに、画像内容読み取り部10は、画像情報及び各マークに関する情報を出力する。

【0021】

現在地マーク読取部101は、図示しないメモリから読み出した現在地マークのサンプルパターンに合致する意匠が含まれるか否かを判別するために、カメラ8で撮影された画像を走査する。図2は、現在地マーク20のパターン例を示す図である。図2に示すように、現在地マーク20の表記には様々な種類が存在する。例えば、文言として「現在地」と表記されているものもあれば、「現在位置」と表記されているものもある。また、マークの表記方法も様々であり、マークの種類毎に、それが指し示す現在地は異なる。現在地マーク読取部101は、図2に点線21で示す部分を現在地と判断する。現在地マーク読取部101がこれらの現在地マークのパターンと、各パターンが指し示す現在地の情報を取得することで、現在地が正確に画像上にマッチングされる。

【0022】

ところで、現在地マークは、通常、赤色等の目立つ色で示されている場合が多い。このため、現在地マーク読取部101が画像の走査時に色情報も参考することで、より正確なマッチングが可能となる。色情報を参照することで複数の候補が見つかった場合、現在地マーク読取部101は、赤色の現在地マークの候補を優先的に選択する、若しくは、より原色に近い色の候補を選択する。

【0023】

なお、画像内に現在地マーク20に該当するマーク及び/又は文言が存在しない場合は、ユーザに現在地を設定させることができる。ユーザがタッチパネル6を使用して現在地を設定する操作を行うと、現在地・方位・縮尺算出部11は、現在地算出部3で算出された現在地を画面表示部7に表示する。ユーザが画面表示部7に表示された現在地を指定することで、現在地・方位・縮尺算出部11は、指定された現在地を画像上に反映する。

【0024】

方位マーク読取部102は、図示しないメモリから読み出した方位マークのサンプルパターンに合致する意匠が含まれるか否かを判別するために、カメラ8で撮影された画像を走査する。図3は、方位マーク30のパターン例を示す図である。図3に示すように、方位マーク30の表記には様々な種類が存在する。図示しないメモリには、これらの方位マーク30のパターンと、各パターンが指し示す方位とが記録されているため、撮影された画像の方位が把握される。なお、方位マーク読取部102は、図3に示された矢印31の向きを北向きと判断する。方位マーク30は、大抵の場合、画面端に存在するので、方位マークとしてマッチングするマークが2つ以上存在した場合、方位マーク読取部102は、画面端に存在する方位マークを有効とみなす。

【0025】

ただ、フロアマップには方位マークが記載されていないことの方が多い。フロアマップの画像内に方位マークが存在しない場合、現在地マークに含まれている、フロアマップを見ている人の向きの情報と、撮影時にカメラが向いていた方位により、フロアマップの方位を求めることができる。図4は、現在地マークに向きが含まれているパターン例を示す図である。図4に示すように、現在地マーク20には、フロアマップを見ている人の向きの情報(矢印22で示される情報)が含まれている。この情報は現在地マーク毎に異なるため、予め一般的な現在地マークのパターンと、各パターンが表す向きを登録しておくことで、取得したフロアマップの方位を特定することができる。

【0026】

例えば、ユーザがカメラ8でフロアマップを撮影し、その撮像により得られた画像が図5に示すようなものであった場合、ユーザは掲示板に向かって撮影したため、撮影時のカメラ8が向いている方位がそのまま地図の方位となる。つまり、撮影時のカメラ8が向いている方位が北だった場合、本フロアマップは上が北となる。以降、撮影時にカメラ8が向いていた方位のことを「カメラ方位」と記す。

【0027】

また、撮影された画像が図6に示すようなものであった場合、ユーザは掲示板に向かって撮影したため、撮影時のカメラ方位を90°時計回りに回転させた方位が地図の方位となる。つまり、カメラ方位が西であれば、地図の方位は北となる。また、撮影された画像が図7に示すようなものであった場合、カメラ向きからは方位が特定できない。但し、一般的なフロアマップは、図5に示すようにユーザが正面からフロアマップを見た際のユーザ向きがフロアマップの上側方位になるように設置されているため、撮影向きをフロアマップ上側方位として設定することができる。

【0028】

フロアマップに方位マークが記載されておらず、また現在地マークにフロアマップを見ている人の向きの情報が含まれていない場合、ユーザに方位を設定させることもできる。ユーザがタッチパネル6を使用して方位を取得する操作を行うと、現在地・方位・縮尺算出部11は、端末姿勢算出部5で算出された携帯端末1の姿勢から方位を決定し、決定した方位を画像上に反映する。

【0029】

縮尺マーク読取部103は、図示しないメモリから読み出した縮尺マークのサンプルパターンに合致する意匠が含まれるか否かを判別するために、カメラ8で撮影された画像を走査する。画像内に縮尺を表す記号が含まれる場合、現在地マークや方位マークと同じように、縮尺マーク読取部103が当該記号を読み取ることで、撮影された画像の縮尺を把握することができる。図8は、縮尺マークのパターン例を示す図である。図8に示すように、縮尺マーク40も、大抵の場合、画面端に存在するので、縮尺マークとしてマッチングするマークが2つ以上存在した場合、縮尺マーク読取部103は、画面端に存在する縮尺マークを有効とみなす。

【0030】

ただ、フロアマップには縮尺マークが記載されていないことの方が多い。フロアマップの画像内に縮尺マークが存在しない場合、ユーザに縮尺を設定させる。この場合、ユーザの現在地を監視し、ユーザがフロアマップの撮影場所から一定距離移動した際に、現在地・方位・縮尺算出部11は、ユーザにフロアマップ上の現在地の入力を促す。これにより、撮影位置から現在地までの移動距離が、フロアマップ上の現在地マークからユーザの入力位置までの距離となり、フロアマップの縮尺を求めることができる。

【0031】

図1に示した画像内容読み取り部10は、前述した現在地マーク読取部101、方位マーク読取部102及び縮尺マーク読取部103のそれぞれが画像内の情報を読み取ることで、画像情報と、画像内の各マークの位置及び合致したマークの情報とを現在地・方位・縮尺算出部11へ出力する。この場合、画像内容読み取り部10は、現在地マーク、方位マーク、縮尺マークの順で、各マークに関する情報を出力する。なお、画像内容読み取り部10は、各マークに関する情報を一度に出力しても構わない。

【0032】

例えば、図5に示す画像を読み込んだ画像内容読み取り部10は、画像情報に加えて、以下に示す(1)〜(5)の情報を現在地・方位・縮尺算出部11へ出力する。

(1)現在地マーク:有

(2)現在地マーク向き:上

(3)現在地マーク位置:x座標(ドット)、y座標(ドット)

(4)方位マーク:有

(5)縮尺マーク:無

【0033】

現在地・方位・縮尺算出部11は、画像内容読み取り部10から出力された画像情報及び各マークに関する情報に基づいて、現在地、方位及び縮尺をそれぞれ決定する。さらに、現在地・方位・縮尺算出部11は、決定した現在地、方位及び縮尺に基づく表示情報を生成し、当該表示情報を画面表示部7へ出力する。現在地・方位・縮尺算出部11は、例えば、図5に示す画像を画像内容読み取り部10が読み込んだ場合、現在地マークの位置に基づいて画像上の現在地を決定し、次いで方位を決定する。図5の画像内に方位マークは存在しないが、フロアマップを見ている人の向きの情報を含む現在地マーク20が存在する。この場合、現在地・方位・縮尺算出部11は、方位センサ4からの情報と端末姿勢算出部5からの情報より、撮影時のカメラ方位を決定する。決定したカメラ方位が北の場合、図5では現在地マーク20が示す向きは上方向なため、上方向が北となる。次いで、現在地・方位・縮尺算出部11は、縮尺を決定する。

【0034】

図5に示す画像には縮尺マークが含まれず、また、図1に示す本実施形態の携帯端末1は地図データを利用しないため、縮尺に関してはユーザが設定する必要がある。現在地・方位・縮尺算出部11は、現在地算出部3よりユーザの現在地を定期的に取得し、ユーザが一定距離移動した場合にユーザに現在地の入力を促す。このとき、画面表示部7には、図9に示すように、ユーザに今いる位置の入力を促すメッセージが表示される。図9は、ユーザに縮尺を設定させるための画面例を示す図である。これにより、撮影位置から現在地までの移動距離が画像上の何ドット分にあたるかを現在地・方位・縮尺算出部11が算出して縮尺を求めることができる。

【0035】

なお、上記説明したカメラ8及びカメラ制御部9は、画像情報取得部を構成する。また、画像内容読み取り部10は、情報出力部に対応する。また、現在地・方位・縮尺算出部11は、表示情報生成部に対応する。また、画面表示部7は、表示部に対応する。また、GPS受信部2及び現在地算出部3と、方位センサ4及び端末姿勢算出部5は、それぞれ代替情報取得部を構成する。

【0036】

次に、本実施の形態に係る携帯端末1の動作について説明する。

図10は、本実施の形態に係る携帯端末1の動作を示すフローチャートである。なお、図10に示した処理は、画像内容読み取り部10と現在地・方位・縮尺算出部11によって行われる。また、現在地マーク読取部101、方位マーク読取部102及び縮尺マーク読取部103の各動作は画像内容読み取り部10の動作として説明する。

【0037】

図10に示すように、まず、画像内容読み取り部10が、カメラ8で撮影された画像をOCR認識する(ステップS1)。撮影された画像に対するOCR認識が行われた後、画像内容読み取り部10は、撮影された画像に現在地マークが含まれるかどうかを判定する(ステップS2)。撮影された画像に現在地マークが含まれる場合(即ち、ステップS2の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地マークの位置を現在地に設定する(ステップS3)。一方、撮影した画像に現在地マークが含まれていない場合(即ち、ステップS2の判定で「No」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、ユーザにより指定された現在地を設定する(ステップS4)。

【0038】

現在地マークの位置を現在地に設定した後又はユーザにより指定された現在地が設定された後、画像内容読み取り部10が、撮影された画像に方位マークが含まれるかどうかを判定する(ステップS5)。撮影された画像に方位マークが含まれる場合(即ち、ステップS5の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、方位マークに基づいて方位を決定する(ステップS6)。一方、撮影した画像に方位マークが含まれていない場合(即ち、ステップS5の判定で「No」と判断した場合)、画像内容読み取り部10が、現在地マークに方位情報が含まれるかどうかを判定する(ステップS7)。現在地マークに方位情報が含まれる場合(即ち、ステップS7の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地マーク及び撮影時のカメラ方位より方位を決定する(ステップS8)。一方、現在地マークに方位情報が含まれていない場合(即ち、ステップS7の判定で「No」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、ユーザにより指定された方位を設定する(ステップS9)。

【0039】

方位マークに基づく方位の決定、現在地マーク及び撮影時のカメラ方位による方位の決定、及び、ユーザにより指定された方位の設定のうちのいずれか1つの処理が行われた後、画像内容読み取り部10が、撮影された画像に縮尺マークが含まれるかどうかを判定する(ステップS10)。撮影された画像に縮尺マークが含まれる場合(即ち、ステップS10の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、縮尺マークに基づいて縮尺を決定する(ステップS11)。一方、撮影された画像に縮尺マークが含まれていない場合(即ち、ステップS10の判定で「No」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11が、ユーザにより指定された縮尺を設定する(ステップS12)。縮尺マークに基づき縮尺を決定した場合又はユーザにより指定された縮尺を設定した場合、現在地・方位・縮尺算出部11が、画面表示部7の画面上に、撮影されたフロアマップ、並びに、現在地マーク、方位マーク及び縮尺マークを表示する(ステップS13)。この表示処理を終えた後、本処理を終える。

【0040】

図11は、ユーザに縮尺を設定させた場合の本実施の形態の携帯端末1の動作を示すフローチャートである。なお、図11に示した処理は、現在地・方位・縮尺算出部11によって行われる。図11に示すように、まず、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地(撮影位置)からの移動距離を確認する(ステップS20)。次いで、現在地・方位・縮尺算出部11が、現在地より一定距離移動したかどうかを判定する(ステップS21)。この判定において、現在地より一定距離移動した場合(即ち、ステップS21の判定で「Yes」と判断した場合)、現在地・方位・縮尺算出部11は、ユーザが現在フロアマップ上のどの地点にいるかを、画面上(フロアマップの画像上)で設定する(ステップS22)。一方、現在地より一定距離移動していない場合(即ち、ステップS21の判定で「No」と判断した場合)、ステップS20に戻る。

【0041】

現在地より一定距離移動した場合、現在地・方位・縮尺算出部11は、ユーザが現在フロアマップ上のどの地点にいるかを、画面上(フロアマップの画像上)で設定する(ステップS22)。次いで、現在地・方位・縮尺算出部11は、フロアマップ画像上での撮影位置からステップS22で設定した地点までの間の距離(ドット数)と実際の移動距離とに基づいて、フロアマップの縮尺を算出する(ステップS23)。この処理を行った後、本処理を終える。

【0042】

このように本実施の形態に係る携帯端末1では、カメラ8が施設内に設けられたフロアマップを撮影し、画像内容読み取り部10が、撮影されたフロアマップの画像に含まれるマーク(現在地マーク、方位マーク、縮尺マーク)を読み取って画像情報及び各マークに関する情報(マーク位置等の情報)を出力し、現在地・方位・縮尺算出部11が、画像情報及び各マークに関する情報に基づいて現在地、方位及び縮尺をそれぞれ決定し、決定した現在地、方位及び縮尺に基づく表示情報を生成し、画面表示部7が、現在地・方位・縮尺算出部11で生成された表示情報を表示する。このように、携帯端末1によれば、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得することができる。

【0043】

なお、本実施の形態に係る携帯端末1における処理を記述したプログラムを、磁気ディスクや光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶媒体に格納して配布したり、インターネット等のネットワーク上のサーバ(図示略)に保存するようにして、電気通信回線を利用してダウンロードできるようにしたりすることも可能である。

【産業上の利用可能性】

【0044】

本発明は、ネットワーク上の外部サーバにアクセスするための専用のインフラ設備を要することなく、容易に且つ低コストでフロアマップのデータを取得する、カメラが搭載された携帯電話などの携帯端末への適用が可能である。

【符号の説明】

【0045】

1 携帯端末

2 GPS受信部

3 現在地算出部

4 方位センサ

5 端末姿勢算出部

6 タッチパネル

7 画面表示部

8 カメラ

9 カメラ制御部

10 画像内容読み取り部

11 現在地・方位・縮尺算出部

20 現在地マーク

30 方位マーク

40 縮尺マーク

101 現在地マーク読取部

102 方位マーク読取部

103 縮尺マーク読取部

【特許請求の範囲】

【請求項1】

施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得部と、

前記画像情報取得部で取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力部と、

前記情報出力部から出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成部と、

前記表示情報生成部で生成された前記表示情報を表示する表示部と、

を備えた携帯端末。

【請求項2】

前記マークは、前記フロアマップにおける現在地を示す現在地マーク、前記フロアマップの方位を示す方位マーク及び前記フロアマップの縮尺を示す縮尺マークのうち、少なくとも前記現在地マークを含む請求項1に記載の携帯端末。

【請求項3】

前記画像情報に前記マークが含まれていない場合、前記マークに相当する代替情報を取得する代替情報取得部を更に備えた請求項1又は請求項2に記載の携帯端末。

【請求項4】

施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得ステップと、

前記画像情報取得ステップで取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力ステップと、

前記情報出力ステップで出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成ステップと、

前記表示情報生成ステップで生成された前記表示情報を表示する表示ステップと、

を備えた携帯端末における情報表示方法。

【請求項1】

施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得部と、

前記画像情報取得部で取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力部と、

前記情報出力部から出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成部と、

前記表示情報生成部で生成された前記表示情報を表示する表示部と、

を備えた携帯端末。

【請求項2】

前記マークは、前記フロアマップにおける現在地を示す現在地マーク、前記フロアマップの方位を示す方位マーク及び前記フロアマップの縮尺を示す縮尺マークのうち、少なくとも前記現在地マークを含む請求項1に記載の携帯端末。

【請求項3】

前記画像情報に前記マークが含まれていない場合、前記マークに相当する代替情報を取得する代替情報取得部を更に備えた請求項1又は請求項2に記載の携帯端末。

【請求項4】

施設内に設けられたフロアマップを撮影して画像情報を取得する画像情報取得ステップと、

前記画像情報取得ステップで取得された前記画像情報に含まれるマークを読み取り、前記画像情報及び前記マークに関する情報を出力する情報出力ステップと、

前記情報出力ステップで出力された前記画像情報及び前記マークに関する情報に基づき表示情報を生成する表示情報生成ステップと、

前記表示情報生成ステップで生成された前記表示情報を表示する表示ステップと、

を備えた携帯端末における情報表示方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【公開番号】特開2013−104854(P2013−104854A)

【公開日】平成25年5月30日(2013.5.30)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−251035(P2011−251035)

【出願日】平成23年11月16日(2011.11.16)

【出願人】(000005821)パナソニック株式会社 (73,050)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年5月30日(2013.5.30)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年11月16日(2011.11.16)

【出願人】(000005821)パナソニック株式会社 (73,050)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]