有機性廃棄物の処理方法及び熱エネルギー利用方法

【課題】従来のような熱エネルギーや送風による乾燥を行うことなく、また、オガクズ等の農業副産物を混ぜることなく、含水率の高い有機性廃棄物であってもそのままの状態で微生物分解を促進させて堆肥化や減量化を実現できる効果的な有機性廃棄物処理方法及び処理装置を提供する。

【解決手段】静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された有機性廃棄物の内部温度を生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して生化学反応を継続し、有機性廃棄物を堆肥化させる。また、その後においては、堆肥化させた有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、その有機性廃棄物を減量化又は炭化させる。

【解決手段】静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された有機性廃棄物の内部温度を生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して生化学反応を継続し、有機性廃棄物を堆肥化させる。また、その後においては、堆肥化させた有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、その有機性廃棄物を減量化又は炭化させる。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機性廃棄物の処理方法及び処理装置に関し、さらに詳しくは、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物内に酸素を容易に導入し、自己発熱を促して堆肥化や減量化等を実現できる有機性廃棄物の処理方法及び処理装置に関する。さらに、本発明は、有機性廃棄物の処理方法によって生じる自己発熱を熱源として利用する方法に関する。

【背景技術】

【0002】

生物資源の循環利用への意識の高まりとともに、近年、有機性廃棄物の多くが堆肥化され、資源として土壌還元されるようになった。そのなかで、最も堆肥化・資源化が期待される畜産排泄物である家畜ふんや生ゴミ等の食品廃棄物(以下、これらを総称するときは「家畜ふん等」という。)は、発生時点では高水分でいわゆる泥濘状となっている場合が多い。そうした家畜ふん等は、泥濘状になっているために内部に空気(酸素)を取り込みにくく、通常の微生物分解による生化学反応が起きにくく堆肥化しにくいという難点がある。そのため、従来は、含水率を下げ、内部に酸素を取り込み易くする方法が採られている。

【0003】

含水率を下げる一つの手段として、有機性廃棄物に熱エネルギーや送風等を与えて含水率を下げる方法があるが、コストの点で問題があり現実的ではない。また、他の手段として、畜産排泄物である家畜ふんの場合のように、オガクズ、稲藁、籾殻などの農業副産物を有機性廃棄物と混合して水分を下げ、その結果として空気を通り易くして微生物分解による生化学反応を促進する方法があるが、この場合には、前記農業副産物を調達しにくい地域があったり、たとえ調達できたとしても農業副産物の加工作業が加わってコスト増大になったり、また、そうした農業副産物の混合はかえって総処理量が増してコスト増大になったりするという難点がある。

【0004】

なお、下記特許文献1には、家畜ふん等を容器内で加熱、攪拌することにより堆肥化する、廃棄物の循環再利用方法が提案されている。しかし、この方法においても、含水率の高い有機性廃棄物に対しては上記同様の熱エネルギー等を与えて含水率を下げなければならず、依然としてコストの点で課題がある。

【特許文献1】特開2003−171195号公報

【0005】

一方、有機性廃棄物を堆肥化・資源化せず、減量化して自然界に戻すことも考えられるが、その場合にも、泥濘状の有機性廃棄物は含水率を下げなければならず、上記と同様の問題が起こる。また、泥濘状の有機性廃棄物の含水率を単に下げて乾燥しただけでは微生物分解による堆肥化反応が起こっておらず、乾燥した有機性廃棄物を自然界に再び戻すと元の泥濘状の有機性廃棄物に戻ってしまう。また、人間排泄物と同様の下水処理を行うほどのコストもかけられない。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、上記問題を解決するためになされたものであって、その目的は、従来のような熱エネルギーや送風による乾燥を行うことなく、また、オガクズ等の農業副産物を混ぜることなく、含水率の高い有機性廃棄物であってもそのままの状態で微生物分解を促進させて堆肥化や減量化を実現できる効果的な有機性廃棄物処理方法及び処理装置を提供することにある。

【0007】

また、本発明の他の目的は、そうした有機性廃棄物の処理方法乃至処理装置での処理によって生じた熱を効果的に利用する方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者は、含水率の高い有機性廃棄物を堆肥化して再利用したり、減量化して廃棄したりすることができる効果的な処理方法及び処理装置を研究している過程で、含水率の高い泥濘状の有機性廃棄物であってもその内部に酸素を効果的に共有すれば、微生物分解による生化学反応が促進して堆肥化を実現できることを見出した。そしてさらに研究を続けたところ、驚くべきことに、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超え、100℃、200℃と温度が上昇する現象を見出した。同様の温度上昇は、含水率が低い有機性廃棄物であっても特定の雰囲気下に置くことにより起こることを見出した。ここでは、これらの知見に基づいてなされたものであって、以下の第1〜第3の観点に係る発明を提案する。

【0009】

すなわち、上記課題を解決する本発明の第1の観点に係る有機性廃棄物の処理方法は、特に泥濘状の有機性廃棄物等の堆肥化・資源化を実現するものである。その要旨は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続し、前記有機性廃棄物を堆肥化させることを特徴とする。

【0010】

この発明によれば、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物であっても、その内部に酸素を強制的に供給することにより、有機性廃棄物の生化学反応を促進させ且つ継続させることができ、有機性廃棄物の堆肥化・資源化を実現できる。こうした処理方法は、加熱や送風による乾燥を行ったり、オガクズ等の農業副産物を混ぜたりする従来技術とは異なり、含水率の高い有機性廃棄物の微生物分解を促進させて堆肥化を実現でき、また乾燥による減量化を実現できる。

【0011】

上記課題を解決する本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法は、特に泥濘状の有機性廃棄物等の減量化・廃棄化を実現するものである。その要旨は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続する第1反応段階と、第1反応段階後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させる第2反応段階と、を有することを特徴とする。

【0012】

この発明によれば、上記第1の観点に係る処理方法である第1反応段階の後の第2反応段階として、その有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して化学反応を生じさせることにより、驚くべきことに、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に堆肥化でき、さらに乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。この第2の観点に係る処理方法によれば、十分に堆肥化した状態で乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0013】

本発明の第1及び第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物は、家畜排泄物若しくは農産廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に80%以上であり、又は、食品廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に40%以上であるように構成する。

【0014】

前記の「静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物」とは、有機性廃棄物が泥濘化して通気性が悪いものを指しており、具体的には、有機性廃棄物が家畜排泄物若しくは農産廃棄物である場合にはその含水率が全体として80%以上であるものや全体では多くないが80%以上の含水率の部分を局部的に有するもの、又は、有機性廃棄物が生ゴミ等の食品廃棄物である場合にはその含水率が全体として40%以上であるものや全体では多くないが40%以上の含水率の部分を局部的に有するものである。これらは全体として又は局部的に泥濘化しており、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくいものである。この発明によれば、そうした有機性廃棄物に対して、上記第1及び第2の観点に係る処理方法を適用することにより、微生物分解による生化学反応を促進させることができる。

【0015】

本発明の第1及び第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記有機性廃棄物の内部への酸素の強制供給が、酸素を含む微加圧環境下に前記有機性廃棄物を置くことにより、又は、前記有機性廃棄物の内部に酸素を直接注入することにより行われるように構成する。

【0016】

この発明の具体的手段により有機性廃棄物内に酸素を強制供給できるので、微生物分解による生化学反応を促進させることができる。

【0017】

本発明の第1及び第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記微加圧環境における圧力を、大気圧を超え15気圧以下とするように構成する。

【0018】

この発明によれば、上記圧力範囲内であれば、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができ、さらに高価な圧力容器等を用いずとも実現できる。

【0019】

本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記第2反応段階は、前記有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素が前記第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とし、その濃度を50ppm以上とする環境下で行うように構成する。

【0020】

この発明によれば、有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とした一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下で第2反応段階が容易かつ効率的に進行する。その結果、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超え、100℃、200℃という高い温度にまで温度上昇を容易に起こすことができる。

【0021】

上記課題を解決する本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法は、特に泥濘状に限らない有機性廃棄物の減量化・廃棄化を実現するものであって、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を、該有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下に置いて発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させることを特徴とする。

【0022】

この発明によれば、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を上記温度と一酸化炭素濃度雰囲気下に置くことにより、驚くべきことに、その発熱反応が著しく促進され、100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。この第3の観点に係る処理方法によれば、十分に乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0023】

本発明の第3の観点に係る有機質汚泥の処理方法において、前記一酸化炭素が前記有機性廃棄物を発生源とするように構成する。

【0024】

この発明によれば、微生物分解による生化学反応によって発熱した有機性廃棄物のように、一酸化炭素を発生するものであることが好ましい。

【0025】

上記課題を解決するための本発明の有機性廃棄物の処理装置は、有機性廃棄物を出し入れ可能に収容する密閉可能な容器と、前記容器内の圧力を大気圧を超え15気圧以下に制御できる圧力制御装置と、を備えることを特徴とする。

【0026】

この発明によれば、密閉可能な容器と圧力制御装置とを備えるので、例えば静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物をその容器内に入れ、密閉後に上記範囲内の圧力を加えることにより、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができる。その結果、有機性廃棄物内では微生物分解による生化学反応が起き、例えば堆肥化や乾燥を促進させることができる。特に制御する圧力はあまり高くはないので、高価な圧力容器を採用する必要もない。したがって、本発明の処理装置は、上記第1〜第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を容易かつ低コストで実施することができる。

【0027】

本発明の有機性廃棄物の処理装置において、前記容器が、一酸化炭素濃度計と温度計とをさらに備えるように構成する。

【0028】

上記課題を解決するための本発明の熱エネルギーの利用方法は、上記本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を構成する第2反応段階を実施することにより生じた熱、又は、上記本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を実施することにより生じた熱、を熱源として利用することを特徴とする。

【発明の効果】

【0029】

本発明の第1の観点に係る有機性廃棄物の処理方法によれば、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物であっても、その内部に酸素を強制的に供給することにより、有機性廃棄物の生化学反応を促進させ且つ継続させることができ、有機性廃棄物の堆肥化・資源化を実現できる。こうした処理方法は、加熱や送風を行ったり、オガクズ等の農業副産物を混ぜたりする従来技術とは異なり、含水率の高い有機性廃棄物の微生物分解を促進させて堆肥化を実現でき、また乾燥による減量化を実現できる。

【0030】

本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法によれば、上記第1の観点に係る処理方法である第1反応段階の後、その有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して化学反応を生じさせることにより、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に堆肥化でき、さらに乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。

【0031】

本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理装置によれば、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を上記温度と一酸化炭素濃度雰囲気下に置くことにより、その発熱反応が著しく促進され、100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。

【0032】

本発明の有機性廃棄物の処理装置によれば、例えば静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物をその容器内に入れ、密閉後に上記範囲内の圧力を加えることにより、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができる。その結果、有機性廃棄物内では微生物分解による生化学反応が起き、例えば堆肥化や乾燥を促進させることができる。

【0033】

本発明の熱エネルギーの利用方法によれば、上記本発明の有機性廃棄物の処理方法で生じた熱を熱源として利用するので、熱エネルギーを有効利用することができる。特にこうした熱エネルギーを畜産事業等のエネルギー源として利用することにより、事業コストの節約を図り、競争力を高めることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0034】

以下、本発明を実施形態に基づき詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の好ましい例であって、その実施形態に限定解釈されるものではない。

【0035】

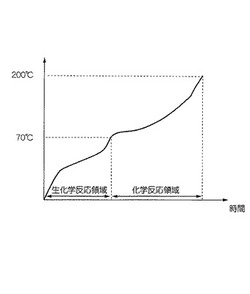

図1は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物を用い、その内部に酸素を強制的に供給したときの時間と容器内温度との関係を模式的に示したグラフである。この結果は、本発明者が含水率の高い泥濘状の有機性廃棄物を堆肥化して再利用したり、減量化して廃棄したりすることができる効果的な処理方法を研究している過程で、含水率の高い有機性廃棄物を密閉容器内に入れて僅かに加圧すると、加圧しない場合に比べて有機性廃棄物内に多くの酸素が入り込み、微生物分解による自己発熱が促進される「生化学反応領域」(第1反応段階)を示すとともに、さらに、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度が上昇する「化学反応領域」(第2反応段階)を示すものである。

【0036】

[有機性廃棄物の処理方法]

本発明の有機性廃棄物の処理方法は、3つの態様に大別できる。第1は、図1に示す生化学反応領域での現象を利用した処理方法であり、第2は、図1に示す生化学反応領域での現象と化学反応領域での現象とを利用した処理方法であり、第3は、図1に示す化学反応領域での現象を利用した処理方法である。

【0037】

(第1の処理方法)

先ず、第1の処理方法について説明する。第1の処理方法は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物に対し、その生化学反応を促進させるように処理する方法であって、特に泥濘状の有機性廃棄物等の堆肥化・資源化を効率的に実現するものである。詳しくは、その有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続し、有機性廃棄物を堆肥化させる方法である。

【0038】

有機性廃棄物としては、微生物分解による生化学反応を起こすことができる家畜排泄物(糞尿)、人間排泄物(糞尿)、農産廃棄物、下水汚泥、生ゴミ等の食品廃棄物(食品残滓)等を挙げることができる。家畜は、牛、豚、馬等を例示できる。特に第1の処理方法では、含水率が高く、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物が対象となる。特に、全体として又は局部的に泥濘化して通気性が悪いものを対象とすることがより効果的である。

【0039】

有機性廃棄物が家畜排泄物(糞尿)や農産廃棄物等のように繊維質を多く含むものである場合は、その含水率は、その有機性廃棄物全体として80%以上であるか、全体では多くないが局部的に80%以上である。こうした高い含水率の有機性廃棄物は泥濘状になっていることから、微生物による生化学反応を起こすための酸素が、泥濘状の表面から内部に入り込みにくい。そのため、微生物による生化学反応が進みにくく、その生化学反応に基づいた内部温度の上昇も遅く、その結果、いわゆる堆肥化に長時間かかってしまう。しかし、この第1の処理方法は、そうした有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給するので、酸素が供給された有機性廃棄物の内部温度を生化学反応によって迅速に上昇させることができる。また、上昇した温度を維持することができるように、有機性廃棄物を入れる反応容器の周りを断熱材等で保温すれば、活発な生化学反応を継続することができ、有機性廃棄物の堆肥化をより促進することができる。なお、有機性廃棄物の含水率が高い場合ほど、本発明の処理方法は効果的であり、例えば83%以上であったり、87%以上であったりする場合のように、高い含水率の有機性廃棄物に対して特に好ましく適用できる。

【0040】

全体の又は局部的な含水率が80%未満である場合は、酸素が有機性廃棄物の内部に入りにくい現象はやや弱まるので、その有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給する必要性は弱まり、静置状態でも内部に酸素が入り込んで生化学反応が起こって温度が徐々に上昇する。したがって、80%未満の場合は、酸素を強制的に内部に供給するという第1の処理方法特有の手段を適用する必要は必ずしもない。しかし、生化学反応をより促進させるという観点からは適用してもよい。

【0041】

また、有機性廃棄物が生ゴミ等の食品廃棄物である場合は、その含水率は、その有機性廃棄物全体として40%以上であるか、全体では多くないが局部的に40%以上である。上記した家畜排泄物(糞尿)や農産廃棄物等のように繊維質を多く含むものである場合は全体又は局部的な含水率が80%以上で泥濘化するが、繊維質をそれほど多く含まない生ゴミ等では80%未満でも泥濘化し、通常40%以上で泥濘化する傾向がある。そのため、この第1の処理方法は、こうした含水率を持つ泥濘化した食品廃棄物においても、上記同様、その内部に酸素を強制的に供給し、内部温度を生化学反応によって迅速に上昇させることができ、有機性廃棄物の堆肥化をより促進することができる。

【0042】

含水率が「全体として」とは、有機性廃棄物に水分が均等に又は比較的均等に含まれている場合における割合を指している。一方、含水率が「局部的に」とは、有機性廃棄物全体としては80%未満(畜産排泄物等の場合)又は40%未満(生ゴミ等の食品廃棄物の場合)であっても、部分的に見れば80%以上又は40%以上の泥濘状になっている部分がある場合を指している。

【0043】

有機性廃棄物全体の含水率の測定は、ある程度の量の有機性廃棄物を試料として採取し、その試料の乾燥前後の質量測定で評価できる。一方、有機性廃棄物の局部的な含水率は、局部的に少量の試料を採取し、その乾燥前後の質量測定により評価できる。

【0044】

有機性廃棄物内への酸素の供給は強制的に行われる。こうした強制的な供給により、酸素を内部に取り込みにくい有機性廃棄物の生化学反応を促進できる。供給する酸素は、酸素ガスそのものであってもよいし、酸素と他のキャリアとを混合したガスであってもよいが、通常は、酸素を約20%程度含む一般的な空気が用いられる。

【0045】

酸素の強制的な供給手段の具体例としては、例えば、酸素を含む微加圧環境下に有機性廃棄物を置くこと、又は、有機性廃棄物の内部に酸素を直接注入すること、等を挙げることができる。

【0046】

前者の酸素供給手段は、例えば図2に示すように、加圧可能な密閉容器内に有機性廃棄物を入れ、その容器に空気を入れて微加圧環境とするものである。この手段において、容器内の圧力は、大気圧(1気圧)を超え15気圧以下であることが好ましい。こうした圧力範囲内であれば、酸素は有機性廃棄物内に容易に入り込むことができる、また、高価な圧力容器等を用いなくてもよい。なお、より効果的な酸素の供給からは2気圧以上10気圧以下であることが好ましく、さらに、より低廉な容器の観点からは、2気圧以上5気圧以下であることがより好ましい。

【0047】

一方、後者の酸素供給手段は、密閉型容器でも開放型容器でも構わないが、そうした容器内に有機性廃棄物を入れ、その有機性廃棄物に直接酸素を供給する手段であり、より具体的には、例えば複数のチューブを有機性廃棄物に突き刺し、そのチューブ内に空気(酸素)を通して有機性廃棄物内に入れるような手段を挙げることができる。なお、同様な原理であれば特に他の構造形態を備えるものであってもよい。

【0048】

酸素が存在する雰囲気下では、有機性廃棄物内に存在する微生物の有機物分解による生化学反応が起こる。この生化学反応は代謝熱を発生し有機性廃棄物の温度が上昇し、有機性廃棄物は約70℃前後になる。この第1の処理方法では、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物に対し、強制的に酸素を供給するので、生化学反応が促進して温度が上昇し、水分蒸発による適度な水分状態へ変化し、微生物の有機物分解がより一層促進され、堆肥化等も促進する。

【0049】

また、この処理方法によれば、有機性廃棄物内での微生物による生化学反応が酸素存在下で行われる。密閉型にすることにより、微生物反応によって副次的に発生するアンモニアの捕捉が容易となるため、効果的な臭気対策が可能であり、有機性廃棄物処理に付随しがちな周囲環境への悪臭公害も軽減することができる。

【0050】

以上説明した第1の処理方法によれば、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物であっても、その内部に酸素を強制的に供給することにより、有機性廃棄物の生化学反応を促進させ且つ継続させることができ、有機性廃棄物の堆肥化・資源化を実現できる。こうした処理方法は、加熱や送風による乾燥を行ったり、オガクズ等の農業副産物を混ぜたりする従来技術とは異なり、含水率の高い有機性廃棄物の微生物分解を促進させて堆肥化を実現でき、また乾燥による減量化を実現できる。

【0051】

(第2の処理方法)

次に、第2の処理方法について説明する。第2の処理方法は、上記した第1の処理方法と同様、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物(特に泥濘状のもの)に対し、その生化学反応を促進させて堆肥化・資源化させる第1反応段階と、さらにその有機性廃棄物を減量化し又は炭化する第2反応段階とを備える処理方法である。詳しくは、その有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続する第1反応段階と、この第1反応段階後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、その有機性廃棄物を減量化又は炭化させる第2反応段階とを有する方法である。

【0052】

この第2の処理方法において、第1反応段階は、上記第1の処理方法と同じであるので、上記第1の処理方法の説明欄で説明した技術的事項(有機性廃棄物、その含水率、酸素の供給等)や作用効果についての説明はここでは省略する。

【0053】

第2反応段階は、第1反応段階後の反応が起こるステップであり、第1反応段階後、すなわち第1の処理方法で処理された後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、その有機性廃棄物を減量化又は炭化させる反応段階である。

【0054】

第2反応段階での有機性廃棄物は、第1反応段階で少なくとも55℃以上の温度になっていることが必要である。また、含水率は特に限定されないが、第一反応段階開始時と同じか、もしくはやや水分が減少している程度である。例えば、30%〜80%未満程度の範囲になっている場合が多い。

【0055】

こうした有機性廃棄物を酸素と一酸化炭素の存在下に保持することによって発熱することを本発明者は見出した。この第2反応段階は、こうした発熱反応を生じさせる段階であり、その結果、有機性廃棄物を減量化又は炭化させることができる。

【0056】

この発熱反応の詳細は十分には明らかではないが、有機性廃棄物に酸素が反応して二酸化炭素を発生させるときの発熱反応と、有機性廃棄物に酸素が反応して一酸化炭素を発生させる発熱反応と、一酸化炭素と酸素とが反応して二酸化炭素を発生させる発熱反応とを、少なくとも1以上含む反応であると考えられる。

【0057】

第2反応段階は、密閉環境下で行われるものであっても、大気開放環境下で行われるものであってもよいが、少なくとも大気中と同程度の酸素が存在していればよい。なお、第1反応段階が密閉環境下で行われた場合は、第2反応段階も引き続き第1反応段階と同じ密閉環境下で行われてもよいし、第2反応段階は大気開放環境下で行われてもよい。第1反応段階と第2反応段階の反応環境を満たすものであれば、その逆であってもよい。

【0058】

第2反応段階では、一酸化炭素の存在が必須である。一酸化炭素は第1反応段階で得られた有機性廃棄物が酸素と不完全に反応して生成される。こうして生成された一酸化炭素の濃度は、50ppm以上、好ましくは100ppm以上である。一酸化炭素の濃度が50ppm以上であることにより、第2反応段階での発熱反応が活発に行われ、温度が顕著に上昇し、有機性廃棄物の乾燥や炭化を進行させることができる。一酸化炭素の濃度が50ppm未満では、50ppm以上存在する場合に比べて発熱反応がやや不十分で温度もあまり上がらないことがあり、有機性廃棄物の乾燥や炭化の進行が鈍くなる。

【0059】

一酸化炭素は有機性廃棄物と酸素とが反応して生じるが、そうした一酸化炭素は第2反応段階が行われる環境全体の濃度として含まれていてもよい。この場合の有機性廃棄物は、一酸化炭素が大気中に開放されない密閉環境に置かれていることが好ましい。

【0060】

一方、有機性廃棄物の内部で発生した一酸化炭素は、有機性廃棄物の外にあまり放出されず、その内部でさらに酸素と反応して発熱反応を起こしてもよい。したがって、この場合の有機性廃棄物は大気開放環境に置かれていてもよい。もちろん密閉環境下であっても構わない。なお、このように、内部で発生した一酸化炭素が有機性廃棄物の外にあまり放出されない状態とは、有機性廃棄物の内部の一部が部分的に通気性が悪く、局所的に一酸化炭素が発生する場合等を挙げることができる。

【0061】

第2反応段階での有機性廃棄物の温度は、少なくとも55℃以上であることが好ましく、約70℃前後以上であることがより好ましい。特にこの温度が重要になるのは、第1反応段階から第2反応段階に移行する場合である。すなわち、第1反応段階では、微生物による生化学反応により温度が上昇し、通常、その温度は約70℃前後にまで上昇する。この約70℃前後の温度であれば、第2反応段階は容易に始まり、有機性廃棄物と酸素乃至一酸化炭素との発熱反応や、一酸化炭素と酸素との発熱反応が容易に起こりやすい。一方で、そうした温度に到達していなくても、少なくとも55℃以上の温度に有機性廃棄物がなっており、そこに酸素と一酸化炭素が供給されれば、前記の各発熱反応が起こって温度上昇が起こり、さらに発熱反応が起こりやすくなる。

【0062】

有機性廃棄物の処理に要する時間(期間)は、処理対象である有機性廃棄物の種類や含水率等の状況にもよるが、上記第1の処理方法やこの第2の処理方法の第1反応段階に係る約70℃前後までの昇温に要する日数としては、通常、0.5日以上、3日以下程度であり、この第2の処理方法の第2反応段階に係る例えば100℃、200℃といった高温に到達するまでの日数としては、3日以上、14日以下程度である。したがって、有機性廃棄物の処理量との関係で、処理容器乃至後述の処理装置を複数台準備して行うことが好ましい。

【0063】

以上説明した第2の処理方法によれば、上記第1の処理方法である第1反応段階の後の第2反応段階として、その有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して化学反応を生じさせることにより、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に堆肥化でき、さらに乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。この第2の処理方法によれば、十分に堆肥化した状態で乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0064】

また、特に好ましくは、有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とした一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下とすることにより、第2反応段階が容易かつ効率的に進行する。その結果、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超え、100℃、200℃という高い温度にまで温度上昇を容易に起こすことができる。

【0065】

(第3の処理方法)

次に、第3の処理方法について説明する。第3の処理方法は、上記した第2の処理方法と同じ第2反応段階に係るものであるが、上記した第1及び第2の処理方法とは異なり、泥濘状に限らない有機性廃棄物の減量化・廃棄化を実現するものである。詳しくは、第2の処理方法における第2反応段階と同様、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を、その有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下に置いて発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させる方法である。

【0066】

この第3の処理方法では、有機性廃棄物の含水率は関係なく、泥濘状であってもなくてもよい。したがって、第1の処理方法や第2の処理方法の第2反応段階を経ない有機性廃棄物であっても適用される。例えば、すでに堆肥化された有機性廃棄物を用いてもよく、また、含水率が低い乳牛ふん、木材チップ、玄米等のような炭素を基質に持つドライ系のバイオマス材料を有機性廃棄物として用いてもよく、いずれもこの第3の処理方法を適用してより減量化したり炭化したりすることもできる。なお、一酸化炭素はこうした有機性廃棄物を発生源とすることが好ましい。

【0067】

なお、第3の処理方法での有機性廃棄物の温度や一酸化炭素濃度は、第2の処理方法の第2反応段階と同様であるのでここではその説明を省略する。

【0068】

以上説明した第3の処理方法によれば、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物(バイオマス材料)を上記温度と一酸化炭素濃度雰囲気下に置くことにより、発熱反応が生じ且つその発熱反応が著しく促進され、100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物(バイオマス材料)を十分に乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。そして、この第3の観点に係る処理方法によれば、十分に乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0069】

(処理装置)

次に、有機性廃棄物の処理装置について説明する。図2は、本発明の有機性廃棄物の処理装置の一例を示す構成図である。図2に示す処理装置は、有機性廃棄物を密閉環境下に置き、その環境を微加圧状態にして上記本発明の処理方法を適用する装置である。詳しくは、図2に示すように、有機性廃棄物を出し入れ可能に収容する密閉可能な容器2と、その容器2内の圧力を大気圧を超え15気圧以下に制御できる圧力制御装置と、を備えている。

【0070】

容器2は、有機性廃棄物を収容し、例えば大気圧を超え15気圧以下の内圧に耐えることができる容器である。容器2は、有機性廃棄物を出し入れできる開閉部(図示しない)を備えているが、その開閉部は蓋状であってもよいし扉状であってもよく特に限定されない。容器の材質は特に限定されないが、有機性廃棄物に対して耐腐食性があり、また、耐熱性のある材質からなるものであればよく、例えばステンレス鋼等を例示できる。

【0071】

この容器には、一酸化炭素濃度計や温度計(いずれも図示しない)が設けられていることが好ましい。温度計は、上記した本発明の処理方法で説明した生化学反応時や化学反応時の温度を測定し、各反応の進行状況等の確認に便利である。また、一酸化炭素計は、上記した本発明の処理方法で説明した化学反応時の一酸化炭素濃度を測定し、化学反応の進行状況等の確認に便利である。こうした測定装置は、市販のものを用いることができ、その取付場所も任意である。

【0072】

また、圧力計(図示しない)も設けられていることが好ましい。圧力計は、容器内部の圧力を測定し、容器2内の圧力を調整するために利用される。

【0073】

圧力制御装置は、容器2内の圧力を所定の圧力に調整するための装置である。図2に示す装置10では、高圧ガスボンベ1と、ボンベ1と容器2とを連結する入気管3と、入気管3の途中、ボンベ1又は容器2に設けられて容器内に入れるガス量を調整する第1弁4と、容器2内のガスを排気する排気管5と、容器2又は排気管5に設けられて容器2内のガス量を調整する第2弁6と、を備えている。

【0074】

高圧ガスボンベ1は、圧縮空気が入ったボンベ等を例示できる。第1弁4と第2弁6は、コック式の手動制御弁であってもよいが、圧力計からのデータに基づいて駆動する自動制御弁であることが好ましい。容器2内の圧力を正確に制御することができれば、有機性廃棄物の反応を安定して行うことができる。

【0075】

なお、図2に示す処理装置10は、本発明の処理装置の一例であって、図示の構造形態に限定されるものではない。ボンベ1に代え、圧縮ポンプやコンプレッサー等の圧力印加手段を適用してもよい。また、容器内の圧力が内部温度の上昇に伴って上昇してもボンベ側に逆流するのを防ぐ圧力逆止弁(図示しない)が入気管3に設けられていてもよい。また、容器2の周囲には断熱チャンバー7を設けることが好ましい。この断熱チャンバー7は、容器7の温度を保温することができ、容器内での有機性廃棄物の微生物による第1反応段階である生化学反応速度及び第2反応段階である化学反応速度を低下させないように作用する。

【0076】

こうした処理装置10によれば、密閉可能な容器と圧力制御装置とを備えるので、例えば静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物をその容器内に入れ、密閉後に所定の圧力を加えることにより、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができる。その結果、有機性廃棄物内では微生物分解による生化学反応が起き、例えば堆肥化や乾燥を促進させることができる。特に制御する圧力はあまり高くはないので、高価な圧力容器を採用する必要もない。したがって、本発明の処理装置は、上記した有機性廃棄物の処理方法を容易かつ低コストで実施することができる。

【0077】

(熱エネルギーの利用方法)

次に、上記本発明の処理方法時の発熱原理を活用した熱エネルギーの利用方法について説明する。本発明の熱エネルギーの利用方法は、上記本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を構成する第2反応段階を実施することにより生じた熱、又は、上記本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を実施することにより生じた熱、を熱源として利用する方法である。

【0078】

この熱エネルギーの利用方法は、上記第2の処理方法の第2反応段階や第3の処理方法において、酸素と一酸化炭素の存在と所定の温度以上の環境下に有機性廃棄物を置いたとき、その有機性廃棄物が化学反応して発熱し、温度が高温まで上昇することを利用する。

【0079】

具体的な利用方法としては、容器内で有機性廃棄物の処理を行い、その容器内で発生した水蒸気を熱源として熱交換する方法を挙げることができる。この場合は、熱交換器が用いられるが、その熱交換器は、容器から高温水蒸気を導入して高温側熱源として外部に熱エネルギーを供給するように、容器に直接又は配管を介して設けられる。

【0080】

また、容器内で有機性廃棄物の処理を行い、その容器内で発生した水蒸気を冷媒用熱源として用いて冷暖房に利用する方法も挙げることができる。

【0081】

温度が例えば100℃、200℃といった高温に到達するまでの日数としては、3日以上、14日以下程度であるので、化学反応で生じる熱を熱源として利用する場合には、例えば図2に示す処理装置を複数台併設し、有機性廃棄物の投入時期を順次ずらして運転することにより、連続的な熱源として利用することができる。

【0082】

こうした利用においては、熱交換機で冷却された水蒸気を再度処理容器内に還流させて水分を循環利用することが好ましい。こうすることにより、有機性廃棄物の炭化を抑制し、有機性廃棄物を発熱用原料として比較的長時間持続的に利用することができる。

【実施例】

【0083】

次に、具体的な実験例を示して本発明の有機性廃棄物の処理方法についてさらに詳しく説明する。

【0084】

(実験1)

実験1として、微高圧下での反応実験を行った。実験試料として、宇都宮大学農学部附属農場から採取した乳牛ふんを用い、これを約50〜60%w.b.の含水率に調整し、約15時間30℃で静置した後に実験に供した。実験装置は、図2に示したのと同様の構造形態からなる微高圧反応装置を用い、1Lの反応槽に試料220g(含水率:51.6w.b.%)を入れた。反応槽の排気口を閉じ、空気ボンベから反応槽内に空気を送り、槽内の圧力を1MPaに維持した。この実験は、用いた実験装置の特性を考慮し、温度が約110℃から120℃に達した時点で終了した。

【0085】

実験1の反応中のガス分析を行った。反応中のガス濃度は、ガス検知器(GASTEC、Japan)を使用して計測した。微高圧反応では、1Lのガス採取袋でガスを採取したのち測定し、常圧反応では、反応槽の排気反応槽の排気記から直接測定した。分析対象としたガスは、酸素、一酸化炭素、二酸化炭素及びアンモニアとした。

【0086】

(実験2)

実験2として、常圧下での反応実験を行った。実験試料は、上記実験1のものと同じものを実験に供した。実験装置も実験1と同じ装置を用い、1Lの反応槽に試料250g(含水率:61.0w.b.%)を入れた。反応槽には約0.6L・min−1・kg-vm−1の空気を通気した。約70℃前後の堆肥化温度に到達した後、反応槽の入気口と排気口とを閉じ、常圧下で反応槽を密閉した。この実験も、用いた実験装置の特性を考慮し、温度が約110℃から120℃に達した時点で終了した。なお、実験2においても、実験1と同様のガス分析を行った。

【0087】

(温度変化の結果)

図3は、実験1(微高圧反応実験)と実験2(常圧反応実験)による温度変化を示すグラフである。実験1の微高圧反応実験では、約70℃から約90℃付近まではほぼ直線的に温度が上昇し、その後指数関数的に温度が上昇している。また、実験2の常圧反応実験では、温度は反応槽を密閉した約75℃から実験が終了するまで直線的に上昇した。いずれにおいても、双方とも、通常の堆肥化では起こりえない約120℃もの高温に達した。なお、高温に耐える容器を用いて確認したところ、双方の温度は到達日数の違いはあったが、いずれも200℃まで至ったことを確認している。

【0088】

(熱発生速度の結果)

実験1と実験2において、得られた温度プロファイルを解析して熱発生速度を算出し、その結果を図4に示した。双方とも常温から約70℃までは、約40℃と約60℃に熱発生速度のピークが観察され、明らかに通常の堆肥化でも観察される中温微生物と高温微生物による活性のピークであると理解される。但し、常圧反応実験のほうが、約70℃までの微生物活性は高いことがうかがえる。

【0089】

一方、約70℃以上の反応は、通常の堆肥化では考えられず、微生物に因る反応とは考えにくい。このことから、微高圧反応実験、常圧反応実験ともに、温度の上昇に伴い二種類の反応が進行しているといえる。すなわち、図4に示すように、常温から約70℃付近(PhaseA)までの反応と、約70℃以上(PhaseB)で生じる反応である。PhaseAでの反応は、堆肥化と同様の反応であり、微生物による有機物分解の結果、代謝熱が発生し温度が上昇する生化学反応であると理解され、一方、PhaseBでの反応は、通常の堆肥化では全く見られない反応であり、化学的な反応が温度を上昇させていると理解される。

【0090】

(実験1のガス分析結果)

図5は、実験1の微高圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。反応開始直後は、微生物の活動により酸素が消費され、酸素濃度が低下し二酸化炭素濃度が上昇した。温度が約80℃付近までは酸素濃度、二酸化炭素濃度ともにほぼ横ばいに推移していたが、約80℃以上で酸素濃度は低下し、二酸化炭素濃度は上昇に転じた。

【0091】

一方、一酸化炭素濃度は、時間とともに上昇しており、約80℃以上での一酸化炭素の上昇が顕著であった。約90℃以上での酸素濃度の低下は、試料(乳牛ふん)を構成する炭素と酸素と反応(C+O2=CO2+94.1kcal、C+1/2O2=CO+26.4kcal)、及び、一酸化炭素と酸素と反応(CO+1/2O2=CO2+67.6kcal)により、酸素が消費されたことに起因していると推察される。同様に、上記反応によって二酸化炭素濃度が上昇したと考えられる。また、上記反応は発熱反応なので、こうした各化学反応がPhaseBでの温度上昇に起因していると考えられる。

【0092】

(実験2のガス分析の結果)

図6は、実験2の常圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。反応開始直後は、微高圧反応と同様に、微生物活動の結果、酸素濃度が低下し二酸化炭素濃度が上昇した。但し、約75℃まで常圧反応実験は通気を行っており、通常の堆肥化反応と変わりないので、一旦低下した酸素濃度は再び上昇し、同様に二酸化炭素濃度も低下した。一方、一酸化炭素濃度は、通常の堆肥化反応でも10〜50ppm程度の一酸化炭素が排出されていた。また、アンモニアは、温度が約70℃以上で高い排出濃度を示した。

【0093】

常圧反応では、堆肥化(PhaseA)での最高温度が約75℃であり、その時点から反応槽の入気口と排気口を閉じて密閉とした。その直後から酸素濃度が急激に低下し、ガス検知管の検出範囲である6%以下にまで低下した。それに伴い、微高圧反応の時と同様の化学反応により、二酸化炭素濃度は上昇したと思われる。一方、一酸化炭素は反応槽を密閉した後、急激に増加し始め、約100℃で1500ppmまで上昇した。しかしながら、約80℃〜約100℃で酸素濃度が検出限界以下に推移したにも関わらず、一酸化炭素濃度や二酸化炭素濃度は大幅に高くなった。このように一酸化炭素と二酸化炭素が生成されるには、炭素や二酸化炭素と結合するための酸素が必要であるが、分析結果では酸素濃度は非常に低いため、未だ明らかではないが、その酸素は有機性廃棄物成分から供給されていると推察される。

【0094】

常圧反応における温度上昇のメカニズムも、微高圧反応と同様に、常温〜約70℃までのPhaseAでは、微生物による生化学反応で温度が上昇し、約70℃〜約120℃を超える高温は、C+O2=CO2+94.1kcal、C+1/2O2=CO+26.4kcal、CO+1/2O2=CO2+67.6kcal、の化学反応によって温度が上昇すると考えられる。また、温度は圧力の有無に関わらず非常に高い温度まで上昇することが明らかになった。但し、常圧反応では、PhaseBにおける温度上昇が直線的であるのに対して、微高圧反応では約90℃から温度や熱発生速度が指数関数的に上昇しており、約90℃以上では圧力が指数関数的な温度の上昇に寄与していると推測される。

【0095】

(PhaseBでの一酸化炭素効果の検証)

図7は、空気と一酸化炭素のみの気体反応実験の温度変化の結果を示すグラフである。PhaseBの反応が、一酸化炭素を中心としたガスのみに因る反応であるならば、空の反応槽に空気と一酸化炭素のみを充填するだけで温度は上昇するはずである。反応槽に空気と一酸化炭素を充填し、温度を約60℃から約80℃に強制的に加温した結果、常圧でも微高圧でも空気と一酸化炭素のみで温度が上昇することが確認された。無論、対照区として空気のみで微高圧反応を行った場合、温度は上昇しなかった。但し、反応槽に空気と「乳牛ふんの微高圧反応後のガス」を混合し、実験を行った結果、一酸化炭素濃度が100ppmのときは温度が上昇したが、一酸化炭素濃度が25ppm以下の時は温度が低下した。温度を上昇させるには最低限の一酸化炭素濃度が必要であると推察された。

【0096】

一方、空気と一酸化炭素の反応を常温から行った場含、常圧でも微高圧でも温度の上昇は観察されなかった。よって、空気と一酸化炭素の反応を開始させるには、ある程度の温度が必要であると考えられる。以上のことから、PhaseBの反応は、気体による化学反応であり、一酸化炭素が関与していることが実証された。加えて、反応を開始させるには、最低限の温度と一酸化炭素濃度が必要であることも明らかになった。

【0097】

(ドライ系バイオマスの微高圧反応)

図8は、乾燥させた乳牛ふんを約50℃〜約70℃に加温した後、微高圧反応を行った時の温度変化を示したグラフである。70℃から微高圧反応を開始させた場合、含水率が0%w.b.の場合でさえも温度は上昇した。よって、試料の含水率はPhaseBの気体反応には関与しないことが確認された。一方、常圧で開始した対象区(含水率69.5%w.b.)のときは、温度が低下した。これは、温度上昇反応に必要な一酸化炭素濃度が常圧下では十分に排出されなかったためと思われる。それゆえ、圧力は、基質である試料から一酸化炭素を発生させやすい効果を持つと推察される。

【0098】

また、微高圧反応実験の開始温度を55℃に設定した場合も温度の上昇が確認されたが、50℃から微高圧反応実験を開始した場合は温度の上昇は確認されなかった。そのため、PhaseBの一酸化炭素を中心とした気体による化学反応は、最低55℃以上で反応が開始されると考えられる。

【0099】

図9は、乳牛ふん以外のドライ系バイオマス(木材チップ、玄米)の微高圧反応の温度変化を示したグラフである。約70℃から微高圧反応を行った場合、木質チップ、玄米ともに温度は上昇した。これは、一酸化炭素を発生させるための有機物(Cを含むもの)さえ存在すれば、温度を上昇させることが可能であることを意味する。一方、木質チップを53℃から微高圧反応を行った場合は温度が低下した。これは、乾燥させた乳牛ふんと同様、PhaseBの気体反応は、55℃以上で開始されるという結果を補完する。

【0100】

(PhaseBにおける有機物分解)

表1は、PhaseBの気体反応前後におけるVM率(有機物含有率)の変化を示したものである。PhaseBでは、反応前後でVM率はほとんど変化せず、有機物の分解は期待できない。常温から始まる微高圧反応・常圧反応での有機物分解は、PhaseAでの微生物による有機物分解が大部分を占めると理解される。

【0101】

【表1】

【0102】

以上、図3〜図9及び表1の結果から以下のことがいえる。

(1)微高圧反応、常圧反応(堆肥化十反応槽密閉)の双方とも、120℃以上(約200℃程度まで確認済み)の高温を発生させることができる。

(2)微高圧反応、常圧反応双方とも以下の2種類の反応によって温度が上昇する。

【0103】

反応1(PhaseA:常温、約70℃):微生物の有機物分解により代謝熱が発生する生化学的反応、

反応2(PhaseB:約70℃〜):有機物から発生した一酸化炭素が関与する以下の気体化学反応、

C+O2=CO2+94.1kcal(394.3kJ)

C+1/2O2=CO+26.4kcal(110.6kJ)

CO+1/2O2=CO2+67.6kcal(283.7kJ)

(3)PhaseBの気体化学反応は、一酸化炭素(50ppm以上)、温度55℃以上で反応が開始されると推測される。但し、微生物による発熱が期待できる場合は、70℃までの温度上昇には発熱量が大きい微生物の生化学反応を利用した方が効果的である。

(4)PhaseBの気体化学反応は、含水率に依存しない、また、炭素を基質に持つ物であれば、どのようなものでも温度を上昇させることができる可能性がある。

(5)通常の堆肥化反応でも一酸化炭素は排出される。

【図面の簡単な説明】

【0104】

【図1】静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物を用い、その内部に酸素を強制的に供給したときの時間と容器内温度との関係を模式的に示したグラフである。

【図2】本発明の有機性廃棄物の処理装置の一例を示す構成図である。

【図3】実験1(微高圧反応実験)と実験2(常圧反応実験)による温度変化を示すグラフである。

【図4】実験1と実験2で得られた温度プロファイルを解析して得た熱発生速度の結果を示すグラフである。

【図5】実験1の微高圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。

【図6】実験2の常圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。

【図7】空気と一酸化炭素のみの気体反応実験の温度変化の結果を示すグラフである。

【図8】乾燥させた乳牛ふんを約50℃〜約70℃に加温した後、微高圧反応を行った時の温度変化を示したグラフである。

【図9】乳牛ふん以外のドライ系バイオマス(木材チップ、玄米)の微高圧反応の温度変化を示したグラフである。

【符号の説明】

【0105】

1 高圧ガスボンベ

2 容器

3 入気管

4 第1弁

5 排気管

6 第2弁

7 断熱チャンバー

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機性廃棄物の処理方法及び処理装置に関し、さらに詳しくは、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物内に酸素を容易に導入し、自己発熱を促して堆肥化や減量化等を実現できる有機性廃棄物の処理方法及び処理装置に関する。さらに、本発明は、有機性廃棄物の処理方法によって生じる自己発熱を熱源として利用する方法に関する。

【背景技術】

【0002】

生物資源の循環利用への意識の高まりとともに、近年、有機性廃棄物の多くが堆肥化され、資源として土壌還元されるようになった。そのなかで、最も堆肥化・資源化が期待される畜産排泄物である家畜ふんや生ゴミ等の食品廃棄物(以下、これらを総称するときは「家畜ふん等」という。)は、発生時点では高水分でいわゆる泥濘状となっている場合が多い。そうした家畜ふん等は、泥濘状になっているために内部に空気(酸素)を取り込みにくく、通常の微生物分解による生化学反応が起きにくく堆肥化しにくいという難点がある。そのため、従来は、含水率を下げ、内部に酸素を取り込み易くする方法が採られている。

【0003】

含水率を下げる一つの手段として、有機性廃棄物に熱エネルギーや送風等を与えて含水率を下げる方法があるが、コストの点で問題があり現実的ではない。また、他の手段として、畜産排泄物である家畜ふんの場合のように、オガクズ、稲藁、籾殻などの農業副産物を有機性廃棄物と混合して水分を下げ、その結果として空気を通り易くして微生物分解による生化学反応を促進する方法があるが、この場合には、前記農業副産物を調達しにくい地域があったり、たとえ調達できたとしても農業副産物の加工作業が加わってコスト増大になったり、また、そうした農業副産物の混合はかえって総処理量が増してコスト増大になったりするという難点がある。

【0004】

なお、下記特許文献1には、家畜ふん等を容器内で加熱、攪拌することにより堆肥化する、廃棄物の循環再利用方法が提案されている。しかし、この方法においても、含水率の高い有機性廃棄物に対しては上記同様の熱エネルギー等を与えて含水率を下げなければならず、依然としてコストの点で課題がある。

【特許文献1】特開2003−171195号公報

【0005】

一方、有機性廃棄物を堆肥化・資源化せず、減量化して自然界に戻すことも考えられるが、その場合にも、泥濘状の有機性廃棄物は含水率を下げなければならず、上記と同様の問題が起こる。また、泥濘状の有機性廃棄物の含水率を単に下げて乾燥しただけでは微生物分解による堆肥化反応が起こっておらず、乾燥した有機性廃棄物を自然界に再び戻すと元の泥濘状の有機性廃棄物に戻ってしまう。また、人間排泄物と同様の下水処理を行うほどのコストもかけられない。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、上記問題を解決するためになされたものであって、その目的は、従来のような熱エネルギーや送風による乾燥を行うことなく、また、オガクズ等の農業副産物を混ぜることなく、含水率の高い有機性廃棄物であってもそのままの状態で微生物分解を促進させて堆肥化や減量化を実現できる効果的な有機性廃棄物処理方法及び処理装置を提供することにある。

【0007】

また、本発明の他の目的は、そうした有機性廃棄物の処理方法乃至処理装置での処理によって生じた熱を効果的に利用する方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者は、含水率の高い有機性廃棄物を堆肥化して再利用したり、減量化して廃棄したりすることができる効果的な処理方法及び処理装置を研究している過程で、含水率の高い泥濘状の有機性廃棄物であってもその内部に酸素を効果的に共有すれば、微生物分解による生化学反応が促進して堆肥化を実現できることを見出した。そしてさらに研究を続けたところ、驚くべきことに、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超え、100℃、200℃と温度が上昇する現象を見出した。同様の温度上昇は、含水率が低い有機性廃棄物であっても特定の雰囲気下に置くことにより起こることを見出した。ここでは、これらの知見に基づいてなされたものであって、以下の第1〜第3の観点に係る発明を提案する。

【0009】

すなわち、上記課題を解決する本発明の第1の観点に係る有機性廃棄物の処理方法は、特に泥濘状の有機性廃棄物等の堆肥化・資源化を実現するものである。その要旨は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続し、前記有機性廃棄物を堆肥化させることを特徴とする。

【0010】

この発明によれば、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物であっても、その内部に酸素を強制的に供給することにより、有機性廃棄物の生化学反応を促進させ且つ継続させることができ、有機性廃棄物の堆肥化・資源化を実現できる。こうした処理方法は、加熱や送風による乾燥を行ったり、オガクズ等の農業副産物を混ぜたりする従来技術とは異なり、含水率の高い有機性廃棄物の微生物分解を促進させて堆肥化を実現でき、また乾燥による減量化を実現できる。

【0011】

上記課題を解決する本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法は、特に泥濘状の有機性廃棄物等の減量化・廃棄化を実現するものである。その要旨は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続する第1反応段階と、第1反応段階後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させる第2反応段階と、を有することを特徴とする。

【0012】

この発明によれば、上記第1の観点に係る処理方法である第1反応段階の後の第2反応段階として、その有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して化学反応を生じさせることにより、驚くべきことに、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に堆肥化でき、さらに乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。この第2の観点に係る処理方法によれば、十分に堆肥化した状態で乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0013】

本発明の第1及び第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物は、家畜排泄物若しくは農産廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に80%以上であり、又は、食品廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に40%以上であるように構成する。

【0014】

前記の「静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物」とは、有機性廃棄物が泥濘化して通気性が悪いものを指しており、具体的には、有機性廃棄物が家畜排泄物若しくは農産廃棄物である場合にはその含水率が全体として80%以上であるものや全体では多くないが80%以上の含水率の部分を局部的に有するもの、又は、有機性廃棄物が生ゴミ等の食品廃棄物である場合にはその含水率が全体として40%以上であるものや全体では多くないが40%以上の含水率の部分を局部的に有するものである。これらは全体として又は局部的に泥濘化しており、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくいものである。この発明によれば、そうした有機性廃棄物に対して、上記第1及び第2の観点に係る処理方法を適用することにより、微生物分解による生化学反応を促進させることができる。

【0015】

本発明の第1及び第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記有機性廃棄物の内部への酸素の強制供給が、酸素を含む微加圧環境下に前記有機性廃棄物を置くことにより、又は、前記有機性廃棄物の内部に酸素を直接注入することにより行われるように構成する。

【0016】

この発明の具体的手段により有機性廃棄物内に酸素を強制供給できるので、微生物分解による生化学反応を促進させることができる。

【0017】

本発明の第1及び第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記微加圧環境における圧力を、大気圧を超え15気圧以下とするように構成する。

【0018】

この発明によれば、上記圧力範囲内であれば、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができ、さらに高価な圧力容器等を用いずとも実現できる。

【0019】

本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法において、前記第2反応段階は、前記有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素が前記第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とし、その濃度を50ppm以上とする環境下で行うように構成する。

【0020】

この発明によれば、有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とした一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下で第2反応段階が容易かつ効率的に進行する。その結果、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超え、100℃、200℃という高い温度にまで温度上昇を容易に起こすことができる。

【0021】

上記課題を解決する本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法は、特に泥濘状に限らない有機性廃棄物の減量化・廃棄化を実現するものであって、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を、該有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下に置いて発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させることを特徴とする。

【0022】

この発明によれば、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を上記温度と一酸化炭素濃度雰囲気下に置くことにより、驚くべきことに、その発熱反応が著しく促進され、100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。この第3の観点に係る処理方法によれば、十分に乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0023】

本発明の第3の観点に係る有機質汚泥の処理方法において、前記一酸化炭素が前記有機性廃棄物を発生源とするように構成する。

【0024】

この発明によれば、微生物分解による生化学反応によって発熱した有機性廃棄物のように、一酸化炭素を発生するものであることが好ましい。

【0025】

上記課題を解決するための本発明の有機性廃棄物の処理装置は、有機性廃棄物を出し入れ可能に収容する密閉可能な容器と、前記容器内の圧力を大気圧を超え15気圧以下に制御できる圧力制御装置と、を備えることを特徴とする。

【0026】

この発明によれば、密閉可能な容器と圧力制御装置とを備えるので、例えば静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物をその容器内に入れ、密閉後に上記範囲内の圧力を加えることにより、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができる。その結果、有機性廃棄物内では微生物分解による生化学反応が起き、例えば堆肥化や乾燥を促進させることができる。特に制御する圧力はあまり高くはないので、高価な圧力容器を採用する必要もない。したがって、本発明の処理装置は、上記第1〜第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を容易かつ低コストで実施することができる。

【0027】

本発明の有機性廃棄物の処理装置において、前記容器が、一酸化炭素濃度計と温度計とをさらに備えるように構成する。

【0028】

上記課題を解決するための本発明の熱エネルギーの利用方法は、上記本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を構成する第2反応段階を実施することにより生じた熱、又は、上記本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を実施することにより生じた熱、を熱源として利用することを特徴とする。

【発明の効果】

【0029】

本発明の第1の観点に係る有機性廃棄物の処理方法によれば、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物であっても、その内部に酸素を強制的に供給することにより、有機性廃棄物の生化学反応を促進させ且つ継続させることができ、有機性廃棄物の堆肥化・資源化を実現できる。こうした処理方法は、加熱や送風を行ったり、オガクズ等の農業副産物を混ぜたりする従来技術とは異なり、含水率の高い有機性廃棄物の微生物分解を促進させて堆肥化を実現でき、また乾燥による減量化を実現できる。

【0030】

本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法によれば、上記第1の観点に係る処理方法である第1反応段階の後、その有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して化学反応を生じさせることにより、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に堆肥化でき、さらに乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。

【0031】

本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理装置によれば、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を上記温度と一酸化炭素濃度雰囲気下に置くことにより、その発熱反応が著しく促進され、100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。

【0032】

本発明の有機性廃棄物の処理装置によれば、例えば静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物をその容器内に入れ、密閉後に上記範囲内の圧力を加えることにより、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができる。その結果、有機性廃棄物内では微生物分解による生化学反応が起き、例えば堆肥化や乾燥を促進させることができる。

【0033】

本発明の熱エネルギーの利用方法によれば、上記本発明の有機性廃棄物の処理方法で生じた熱を熱源として利用するので、熱エネルギーを有効利用することができる。特にこうした熱エネルギーを畜産事業等のエネルギー源として利用することにより、事業コストの節約を図り、競争力を高めることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0034】

以下、本発明を実施形態に基づき詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の好ましい例であって、その実施形態に限定解釈されるものではない。

【0035】

図1は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物を用い、その内部に酸素を強制的に供給したときの時間と容器内温度との関係を模式的に示したグラフである。この結果は、本発明者が含水率の高い泥濘状の有機性廃棄物を堆肥化して再利用したり、減量化して廃棄したりすることができる効果的な処理方法を研究している過程で、含水率の高い有機性廃棄物を密閉容器内に入れて僅かに加圧すると、加圧しない場合に比べて有機性廃棄物内に多くの酸素が入り込み、微生物分解による自己発熱が促進される「生化学反応領域」(第1反応段階)を示すとともに、さらに、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度が上昇する「化学反応領域」(第2反応段階)を示すものである。

【0036】

[有機性廃棄物の処理方法]

本発明の有機性廃棄物の処理方法は、3つの態様に大別できる。第1は、図1に示す生化学反応領域での現象を利用した処理方法であり、第2は、図1に示す生化学反応領域での現象と化学反応領域での現象とを利用した処理方法であり、第3は、図1に示す化学反応領域での現象を利用した処理方法である。

【0037】

(第1の処理方法)

先ず、第1の処理方法について説明する。第1の処理方法は、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物に対し、その生化学反応を促進させるように処理する方法であって、特に泥濘状の有機性廃棄物等の堆肥化・資源化を効率的に実現するものである。詳しくは、その有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続し、有機性廃棄物を堆肥化させる方法である。

【0038】

有機性廃棄物としては、微生物分解による生化学反応を起こすことができる家畜排泄物(糞尿)、人間排泄物(糞尿)、農産廃棄物、下水汚泥、生ゴミ等の食品廃棄物(食品残滓)等を挙げることができる。家畜は、牛、豚、馬等を例示できる。特に第1の処理方法では、含水率が高く、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物が対象となる。特に、全体として又は局部的に泥濘化して通気性が悪いものを対象とすることがより効果的である。

【0039】

有機性廃棄物が家畜排泄物(糞尿)や農産廃棄物等のように繊維質を多く含むものである場合は、その含水率は、その有機性廃棄物全体として80%以上であるか、全体では多くないが局部的に80%以上である。こうした高い含水率の有機性廃棄物は泥濘状になっていることから、微生物による生化学反応を起こすための酸素が、泥濘状の表面から内部に入り込みにくい。そのため、微生物による生化学反応が進みにくく、その生化学反応に基づいた内部温度の上昇も遅く、その結果、いわゆる堆肥化に長時間かかってしまう。しかし、この第1の処理方法は、そうした有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給するので、酸素が供給された有機性廃棄物の内部温度を生化学反応によって迅速に上昇させることができる。また、上昇した温度を維持することができるように、有機性廃棄物を入れる反応容器の周りを断熱材等で保温すれば、活発な生化学反応を継続することができ、有機性廃棄物の堆肥化をより促進することができる。なお、有機性廃棄物の含水率が高い場合ほど、本発明の処理方法は効果的であり、例えば83%以上であったり、87%以上であったりする場合のように、高い含水率の有機性廃棄物に対して特に好ましく適用できる。

【0040】

全体の又は局部的な含水率が80%未満である場合は、酸素が有機性廃棄物の内部に入りにくい現象はやや弱まるので、その有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給する必要性は弱まり、静置状態でも内部に酸素が入り込んで生化学反応が起こって温度が徐々に上昇する。したがって、80%未満の場合は、酸素を強制的に内部に供給するという第1の処理方法特有の手段を適用する必要は必ずしもない。しかし、生化学反応をより促進させるという観点からは適用してもよい。

【0041】

また、有機性廃棄物が生ゴミ等の食品廃棄物である場合は、その含水率は、その有機性廃棄物全体として40%以上であるか、全体では多くないが局部的に40%以上である。上記した家畜排泄物(糞尿)や農産廃棄物等のように繊維質を多く含むものである場合は全体又は局部的な含水率が80%以上で泥濘化するが、繊維質をそれほど多く含まない生ゴミ等では80%未満でも泥濘化し、通常40%以上で泥濘化する傾向がある。そのため、この第1の処理方法は、こうした含水率を持つ泥濘化した食品廃棄物においても、上記同様、その内部に酸素を強制的に供給し、内部温度を生化学反応によって迅速に上昇させることができ、有機性廃棄物の堆肥化をより促進することができる。

【0042】

含水率が「全体として」とは、有機性廃棄物に水分が均等に又は比較的均等に含まれている場合における割合を指している。一方、含水率が「局部的に」とは、有機性廃棄物全体としては80%未満(畜産排泄物等の場合)又は40%未満(生ゴミ等の食品廃棄物の場合)であっても、部分的に見れば80%以上又は40%以上の泥濘状になっている部分がある場合を指している。

【0043】

有機性廃棄物全体の含水率の測定は、ある程度の量の有機性廃棄物を試料として採取し、その試料の乾燥前後の質量測定で評価できる。一方、有機性廃棄物の局部的な含水率は、局部的に少量の試料を採取し、その乾燥前後の質量測定により評価できる。

【0044】

有機性廃棄物内への酸素の供給は強制的に行われる。こうした強制的な供給により、酸素を内部に取り込みにくい有機性廃棄物の生化学反応を促進できる。供給する酸素は、酸素ガスそのものであってもよいし、酸素と他のキャリアとを混合したガスであってもよいが、通常は、酸素を約20%程度含む一般的な空気が用いられる。

【0045】

酸素の強制的な供給手段の具体例としては、例えば、酸素を含む微加圧環境下に有機性廃棄物を置くこと、又は、有機性廃棄物の内部に酸素を直接注入すること、等を挙げることができる。

【0046】

前者の酸素供給手段は、例えば図2に示すように、加圧可能な密閉容器内に有機性廃棄物を入れ、その容器に空気を入れて微加圧環境とするものである。この手段において、容器内の圧力は、大気圧(1気圧)を超え15気圧以下であることが好ましい。こうした圧力範囲内であれば、酸素は有機性廃棄物内に容易に入り込むことができる、また、高価な圧力容器等を用いなくてもよい。なお、より効果的な酸素の供給からは2気圧以上10気圧以下であることが好ましく、さらに、より低廉な容器の観点からは、2気圧以上5気圧以下であることがより好ましい。

【0047】

一方、後者の酸素供給手段は、密閉型容器でも開放型容器でも構わないが、そうした容器内に有機性廃棄物を入れ、その有機性廃棄物に直接酸素を供給する手段であり、より具体的には、例えば複数のチューブを有機性廃棄物に突き刺し、そのチューブ内に空気(酸素)を通して有機性廃棄物内に入れるような手段を挙げることができる。なお、同様な原理であれば特に他の構造形態を備えるものであってもよい。

【0048】

酸素が存在する雰囲気下では、有機性廃棄物内に存在する微生物の有機物分解による生化学反応が起こる。この生化学反応は代謝熱を発生し有機性廃棄物の温度が上昇し、有機性廃棄物は約70℃前後になる。この第1の処理方法では、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物に対し、強制的に酸素を供給するので、生化学反応が促進して温度が上昇し、水分蒸発による適度な水分状態へ変化し、微生物の有機物分解がより一層促進され、堆肥化等も促進する。

【0049】

また、この処理方法によれば、有機性廃棄物内での微生物による生化学反応が酸素存在下で行われる。密閉型にすることにより、微生物反応によって副次的に発生するアンモニアの捕捉が容易となるため、効果的な臭気対策が可能であり、有機性廃棄物処理に付随しがちな周囲環境への悪臭公害も軽減することができる。

【0050】

以上説明した第1の処理方法によれば、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物であっても、その内部に酸素を強制的に供給することにより、有機性廃棄物の生化学反応を促進させ且つ継続させることができ、有機性廃棄物の堆肥化・資源化を実現できる。こうした処理方法は、加熱や送風による乾燥を行ったり、オガクズ等の農業副産物を混ぜたりする従来技術とは異なり、含水率の高い有機性廃棄物の微生物分解を促進させて堆肥化を実現でき、また乾燥による減量化を実現できる。

【0051】

(第2の処理方法)

次に、第2の処理方法について説明する。第2の処理方法は、上記した第1の処理方法と同様、静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物(特に泥濘状のもの)に対し、その生化学反応を促進させて堆肥化・資源化させる第1反応段階と、さらにその有機性廃棄物を減量化し又は炭化する第2反応段階とを備える処理方法である。詳しくは、その有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続する第1反応段階と、この第1反応段階後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、その有機性廃棄物を減量化又は炭化させる第2反応段階とを有する方法である。

【0052】

この第2の処理方法において、第1反応段階は、上記第1の処理方法と同じであるので、上記第1の処理方法の説明欄で説明した技術的事項(有機性廃棄物、その含水率、酸素の供給等)や作用効果についての説明はここでは省略する。

【0053】

第2反応段階は、第1反応段階後の反応が起こるステップであり、第1反応段階後、すなわち第1の処理方法で処理された後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、その有機性廃棄物を減量化又は炭化させる反応段階である。

【0054】

第2反応段階での有機性廃棄物は、第1反応段階で少なくとも55℃以上の温度になっていることが必要である。また、含水率は特に限定されないが、第一反応段階開始時と同じか、もしくはやや水分が減少している程度である。例えば、30%〜80%未満程度の範囲になっている場合が多い。

【0055】

こうした有機性廃棄物を酸素と一酸化炭素の存在下に保持することによって発熱することを本発明者は見出した。この第2反応段階は、こうした発熱反応を生じさせる段階であり、その結果、有機性廃棄物を減量化又は炭化させることができる。

【0056】

この発熱反応の詳細は十分には明らかではないが、有機性廃棄物に酸素が反応して二酸化炭素を発生させるときの発熱反応と、有機性廃棄物に酸素が反応して一酸化炭素を発生させる発熱反応と、一酸化炭素と酸素とが反応して二酸化炭素を発生させる発熱反応とを、少なくとも1以上含む反応であると考えられる。

【0057】

第2反応段階は、密閉環境下で行われるものであっても、大気開放環境下で行われるものであってもよいが、少なくとも大気中と同程度の酸素が存在していればよい。なお、第1反応段階が密閉環境下で行われた場合は、第2反応段階も引き続き第1反応段階と同じ密閉環境下で行われてもよいし、第2反応段階は大気開放環境下で行われてもよい。第1反応段階と第2反応段階の反応環境を満たすものであれば、その逆であってもよい。

【0058】

第2反応段階では、一酸化炭素の存在が必須である。一酸化炭素は第1反応段階で得られた有機性廃棄物が酸素と不完全に反応して生成される。こうして生成された一酸化炭素の濃度は、50ppm以上、好ましくは100ppm以上である。一酸化炭素の濃度が50ppm以上であることにより、第2反応段階での発熱反応が活発に行われ、温度が顕著に上昇し、有機性廃棄物の乾燥や炭化を進行させることができる。一酸化炭素の濃度が50ppm未満では、50ppm以上存在する場合に比べて発熱反応がやや不十分で温度もあまり上がらないことがあり、有機性廃棄物の乾燥や炭化の進行が鈍くなる。

【0059】

一酸化炭素は有機性廃棄物と酸素とが反応して生じるが、そうした一酸化炭素は第2反応段階が行われる環境全体の濃度として含まれていてもよい。この場合の有機性廃棄物は、一酸化炭素が大気中に開放されない密閉環境に置かれていることが好ましい。

【0060】

一方、有機性廃棄物の内部で発生した一酸化炭素は、有機性廃棄物の外にあまり放出されず、その内部でさらに酸素と反応して発熱反応を起こしてもよい。したがって、この場合の有機性廃棄物は大気開放環境に置かれていてもよい。もちろん密閉環境下であっても構わない。なお、このように、内部で発生した一酸化炭素が有機性廃棄物の外にあまり放出されない状態とは、有機性廃棄物の内部の一部が部分的に通気性が悪く、局所的に一酸化炭素が発生する場合等を挙げることができる。

【0061】

第2反応段階での有機性廃棄物の温度は、少なくとも55℃以上であることが好ましく、約70℃前後以上であることがより好ましい。特にこの温度が重要になるのは、第1反応段階から第2反応段階に移行する場合である。すなわち、第1反応段階では、微生物による生化学反応により温度が上昇し、通常、その温度は約70℃前後にまで上昇する。この約70℃前後の温度であれば、第2反応段階は容易に始まり、有機性廃棄物と酸素乃至一酸化炭素との発熱反応や、一酸化炭素と酸素との発熱反応が容易に起こりやすい。一方で、そうした温度に到達していなくても、少なくとも55℃以上の温度に有機性廃棄物がなっており、そこに酸素と一酸化炭素が供給されれば、前記の各発熱反応が起こって温度上昇が起こり、さらに発熱反応が起こりやすくなる。

【0062】

有機性廃棄物の処理に要する時間(期間)は、処理対象である有機性廃棄物の種類や含水率等の状況にもよるが、上記第1の処理方法やこの第2の処理方法の第1反応段階に係る約70℃前後までの昇温に要する日数としては、通常、0.5日以上、3日以下程度であり、この第2の処理方法の第2反応段階に係る例えば100℃、200℃といった高温に到達するまでの日数としては、3日以上、14日以下程度である。したがって、有機性廃棄物の処理量との関係で、処理容器乃至後述の処理装置を複数台準備して行うことが好ましい。

【0063】

以上説明した第2の処理方法によれば、上記第1の処理方法である第1反応段階の後の第2反応段階として、その有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して化学反応を生じさせることにより、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超えて100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物を十分に堆肥化でき、さらに乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。この第2の処理方法によれば、十分に堆肥化した状態で乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0064】

また、特に好ましくは、有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とした一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下とすることにより、第2反応段階が容易かつ効率的に進行する。その結果、微生物分解による自己発熱が終了する温度(約70℃前後)を超え、100℃、200℃という高い温度にまで温度上昇を容易に起こすことができる。

【0065】

(第3の処理方法)

次に、第3の処理方法について説明する。第3の処理方法は、上記した第2の処理方法と同じ第2反応段階に係るものであるが、上記した第1及び第2の処理方法とは異なり、泥濘状に限らない有機性廃棄物の減量化・廃棄化を実現するものである。詳しくは、第2の処理方法における第2反応段階と同様、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を、その有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素の濃度を50ppm以上とした環境下に置いて発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させる方法である。

【0066】

この第3の処理方法では、有機性廃棄物の含水率は関係なく、泥濘状であってもなくてもよい。したがって、第1の処理方法や第2の処理方法の第2反応段階を経ない有機性廃棄物であっても適用される。例えば、すでに堆肥化された有機性廃棄物を用いてもよく、また、含水率が低い乳牛ふん、木材チップ、玄米等のような炭素を基質に持つドライ系のバイオマス材料を有機性廃棄物として用いてもよく、いずれもこの第3の処理方法を適用してより減量化したり炭化したりすることもできる。なお、一酸化炭素はこうした有機性廃棄物を発生源とすることが好ましい。

【0067】

なお、第3の処理方法での有機性廃棄物の温度や一酸化炭素濃度は、第2の処理方法の第2反応段階と同様であるのでここではその説明を省略する。

【0068】

以上説明した第3の処理方法によれば、酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物(バイオマス材料)を上記温度と一酸化炭素濃度雰囲気下に置くことにより、発熱反応が生じ且つその発熱反応が著しく促進され、100℃、200℃と温度を上昇させることができる。その結果、有機性廃棄物(バイオマス材料)を十分に乾燥して減量化でき、また、その温度がさらに上がることによって炭化でき、低コストの下でより減量化を実現できる。そして、この第3の観点に係る処理方法によれば、十分に乾燥乃至炭化させることができるので、自然界に再び廃棄しても従来のような元の泥濘状の有機性廃棄物に戻らない。

【0069】

(処理装置)

次に、有機性廃棄物の処理装置について説明する。図2は、本発明の有機性廃棄物の処理装置の一例を示す構成図である。図2に示す処理装置は、有機性廃棄物を密閉環境下に置き、その環境を微加圧状態にして上記本発明の処理方法を適用する装置である。詳しくは、図2に示すように、有機性廃棄物を出し入れ可能に収容する密閉可能な容器2と、その容器2内の圧力を大気圧を超え15気圧以下に制御できる圧力制御装置と、を備えている。

【0070】

容器2は、有機性廃棄物を収容し、例えば大気圧を超え15気圧以下の内圧に耐えることができる容器である。容器2は、有機性廃棄物を出し入れできる開閉部(図示しない)を備えているが、その開閉部は蓋状であってもよいし扉状であってもよく特に限定されない。容器の材質は特に限定されないが、有機性廃棄物に対して耐腐食性があり、また、耐熱性のある材質からなるものであればよく、例えばステンレス鋼等を例示できる。

【0071】

この容器には、一酸化炭素濃度計や温度計(いずれも図示しない)が設けられていることが好ましい。温度計は、上記した本発明の処理方法で説明した生化学反応時や化学反応時の温度を測定し、各反応の進行状況等の確認に便利である。また、一酸化炭素計は、上記した本発明の処理方法で説明した化学反応時の一酸化炭素濃度を測定し、化学反応の進行状況等の確認に便利である。こうした測定装置は、市販のものを用いることができ、その取付場所も任意である。

【0072】

また、圧力計(図示しない)も設けられていることが好ましい。圧力計は、容器内部の圧力を測定し、容器2内の圧力を調整するために利用される。

【0073】

圧力制御装置は、容器2内の圧力を所定の圧力に調整するための装置である。図2に示す装置10では、高圧ガスボンベ1と、ボンベ1と容器2とを連結する入気管3と、入気管3の途中、ボンベ1又は容器2に設けられて容器内に入れるガス量を調整する第1弁4と、容器2内のガスを排気する排気管5と、容器2又は排気管5に設けられて容器2内のガス量を調整する第2弁6と、を備えている。

【0074】

高圧ガスボンベ1は、圧縮空気が入ったボンベ等を例示できる。第1弁4と第2弁6は、コック式の手動制御弁であってもよいが、圧力計からのデータに基づいて駆動する自動制御弁であることが好ましい。容器2内の圧力を正確に制御することができれば、有機性廃棄物の反応を安定して行うことができる。

【0075】

なお、図2に示す処理装置10は、本発明の処理装置の一例であって、図示の構造形態に限定されるものではない。ボンベ1に代え、圧縮ポンプやコンプレッサー等の圧力印加手段を適用してもよい。また、容器内の圧力が内部温度の上昇に伴って上昇してもボンベ側に逆流するのを防ぐ圧力逆止弁(図示しない)が入気管3に設けられていてもよい。また、容器2の周囲には断熱チャンバー7を設けることが好ましい。この断熱チャンバー7は、容器7の温度を保温することができ、容器内での有機性廃棄物の微生物による第1反応段階である生化学反応速度及び第2反応段階である化学反応速度を低下させないように作用する。

【0076】

こうした処理装置10によれば、密閉可能な容器と圧力制御装置とを備えるので、例えば静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物をその容器内に入れ、密閉後に所定の圧力を加えることにより、有機性廃棄物内に酸素を強制的に供給することができる。その結果、有機性廃棄物内では微生物分解による生化学反応が起き、例えば堆肥化や乾燥を促進させることができる。特に制御する圧力はあまり高くはないので、高価な圧力容器を採用する必要もない。したがって、本発明の処理装置は、上記した有機性廃棄物の処理方法を容易かつ低コストで実施することができる。

【0077】

(熱エネルギーの利用方法)

次に、上記本発明の処理方法時の発熱原理を活用した熱エネルギーの利用方法について説明する。本発明の熱エネルギーの利用方法は、上記本発明の第2の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を構成する第2反応段階を実施することにより生じた熱、又は、上記本発明の第3の観点に係る有機性廃棄物の処理方法を実施することにより生じた熱、を熱源として利用する方法である。

【0078】

この熱エネルギーの利用方法は、上記第2の処理方法の第2反応段階や第3の処理方法において、酸素と一酸化炭素の存在と所定の温度以上の環境下に有機性廃棄物を置いたとき、その有機性廃棄物が化学反応して発熱し、温度が高温まで上昇することを利用する。

【0079】

具体的な利用方法としては、容器内で有機性廃棄物の処理を行い、その容器内で発生した水蒸気を熱源として熱交換する方法を挙げることができる。この場合は、熱交換器が用いられるが、その熱交換器は、容器から高温水蒸気を導入して高温側熱源として外部に熱エネルギーを供給するように、容器に直接又は配管を介して設けられる。

【0080】

また、容器内で有機性廃棄物の処理を行い、その容器内で発生した水蒸気を冷媒用熱源として用いて冷暖房に利用する方法も挙げることができる。

【0081】

温度が例えば100℃、200℃といった高温に到達するまでの日数としては、3日以上、14日以下程度であるので、化学反応で生じる熱を熱源として利用する場合には、例えば図2に示す処理装置を複数台併設し、有機性廃棄物の投入時期を順次ずらして運転することにより、連続的な熱源として利用することができる。

【0082】

こうした利用においては、熱交換機で冷却された水蒸気を再度処理容器内に還流させて水分を循環利用することが好ましい。こうすることにより、有機性廃棄物の炭化を抑制し、有機性廃棄物を発熱用原料として比較的長時間持続的に利用することができる。

【実施例】

【0083】

次に、具体的な実験例を示して本発明の有機性廃棄物の処理方法についてさらに詳しく説明する。

【0084】

(実験1)

実験1として、微高圧下での反応実験を行った。実験試料として、宇都宮大学農学部附属農場から採取した乳牛ふんを用い、これを約50〜60%w.b.の含水率に調整し、約15時間30℃で静置した後に実験に供した。実験装置は、図2に示したのと同様の構造形態からなる微高圧反応装置を用い、1Lの反応槽に試料220g(含水率:51.6w.b.%)を入れた。反応槽の排気口を閉じ、空気ボンベから反応槽内に空気を送り、槽内の圧力を1MPaに維持した。この実験は、用いた実験装置の特性を考慮し、温度が約110℃から120℃に達した時点で終了した。

【0085】

実験1の反応中のガス分析を行った。反応中のガス濃度は、ガス検知器(GASTEC、Japan)を使用して計測した。微高圧反応では、1Lのガス採取袋でガスを採取したのち測定し、常圧反応では、反応槽の排気反応槽の排気記から直接測定した。分析対象としたガスは、酸素、一酸化炭素、二酸化炭素及びアンモニアとした。

【0086】

(実験2)

実験2として、常圧下での反応実験を行った。実験試料は、上記実験1のものと同じものを実験に供した。実験装置も実験1と同じ装置を用い、1Lの反応槽に試料250g(含水率:61.0w.b.%)を入れた。反応槽には約0.6L・min−1・kg-vm−1の空気を通気した。約70℃前後の堆肥化温度に到達した後、反応槽の入気口と排気口とを閉じ、常圧下で反応槽を密閉した。この実験も、用いた実験装置の特性を考慮し、温度が約110℃から120℃に達した時点で終了した。なお、実験2においても、実験1と同様のガス分析を行った。

【0087】

(温度変化の結果)

図3は、実験1(微高圧反応実験)と実験2(常圧反応実験)による温度変化を示すグラフである。実験1の微高圧反応実験では、約70℃から約90℃付近まではほぼ直線的に温度が上昇し、その後指数関数的に温度が上昇している。また、実験2の常圧反応実験では、温度は反応槽を密閉した約75℃から実験が終了するまで直線的に上昇した。いずれにおいても、双方とも、通常の堆肥化では起こりえない約120℃もの高温に達した。なお、高温に耐える容器を用いて確認したところ、双方の温度は到達日数の違いはあったが、いずれも200℃まで至ったことを確認している。

【0088】

(熱発生速度の結果)

実験1と実験2において、得られた温度プロファイルを解析して熱発生速度を算出し、その結果を図4に示した。双方とも常温から約70℃までは、約40℃と約60℃に熱発生速度のピークが観察され、明らかに通常の堆肥化でも観察される中温微生物と高温微生物による活性のピークであると理解される。但し、常圧反応実験のほうが、約70℃までの微生物活性は高いことがうかがえる。

【0089】

一方、約70℃以上の反応は、通常の堆肥化では考えられず、微生物に因る反応とは考えにくい。このことから、微高圧反応実験、常圧反応実験ともに、温度の上昇に伴い二種類の反応が進行しているといえる。すなわち、図4に示すように、常温から約70℃付近(PhaseA)までの反応と、約70℃以上(PhaseB)で生じる反応である。PhaseAでの反応は、堆肥化と同様の反応であり、微生物による有機物分解の結果、代謝熱が発生し温度が上昇する生化学反応であると理解され、一方、PhaseBでの反応は、通常の堆肥化では全く見られない反応であり、化学的な反応が温度を上昇させていると理解される。

【0090】

(実験1のガス分析結果)

図5は、実験1の微高圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。反応開始直後は、微生物の活動により酸素が消費され、酸素濃度が低下し二酸化炭素濃度が上昇した。温度が約80℃付近までは酸素濃度、二酸化炭素濃度ともにほぼ横ばいに推移していたが、約80℃以上で酸素濃度は低下し、二酸化炭素濃度は上昇に転じた。

【0091】

一方、一酸化炭素濃度は、時間とともに上昇しており、約80℃以上での一酸化炭素の上昇が顕著であった。約90℃以上での酸素濃度の低下は、試料(乳牛ふん)を構成する炭素と酸素と反応(C+O2=CO2+94.1kcal、C+1/2O2=CO+26.4kcal)、及び、一酸化炭素と酸素と反応(CO+1/2O2=CO2+67.6kcal)により、酸素が消費されたことに起因していると推察される。同様に、上記反応によって二酸化炭素濃度が上昇したと考えられる。また、上記反応は発熱反応なので、こうした各化学反応がPhaseBでの温度上昇に起因していると考えられる。

【0092】

(実験2のガス分析の結果)

図6は、実験2の常圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。反応開始直後は、微高圧反応と同様に、微生物活動の結果、酸素濃度が低下し二酸化炭素濃度が上昇した。但し、約75℃まで常圧反応実験は通気を行っており、通常の堆肥化反応と変わりないので、一旦低下した酸素濃度は再び上昇し、同様に二酸化炭素濃度も低下した。一方、一酸化炭素濃度は、通常の堆肥化反応でも10〜50ppm程度の一酸化炭素が排出されていた。また、アンモニアは、温度が約70℃以上で高い排出濃度を示した。

【0093】

常圧反応では、堆肥化(PhaseA)での最高温度が約75℃であり、その時点から反応槽の入気口と排気口を閉じて密閉とした。その直後から酸素濃度が急激に低下し、ガス検知管の検出範囲である6%以下にまで低下した。それに伴い、微高圧反応の時と同様の化学反応により、二酸化炭素濃度は上昇したと思われる。一方、一酸化炭素は反応槽を密閉した後、急激に増加し始め、約100℃で1500ppmまで上昇した。しかしながら、約80℃〜約100℃で酸素濃度が検出限界以下に推移したにも関わらず、一酸化炭素濃度や二酸化炭素濃度は大幅に高くなった。このように一酸化炭素と二酸化炭素が生成されるには、炭素や二酸化炭素と結合するための酸素が必要であるが、分析結果では酸素濃度は非常に低いため、未だ明らかではないが、その酸素は有機性廃棄物成分から供給されていると推察される。

【0094】

常圧反応における温度上昇のメカニズムも、微高圧反応と同様に、常温〜約70℃までのPhaseAでは、微生物による生化学反応で温度が上昇し、約70℃〜約120℃を超える高温は、C+O2=CO2+94.1kcal、C+1/2O2=CO+26.4kcal、CO+1/2O2=CO2+67.6kcal、の化学反応によって温度が上昇すると考えられる。また、温度は圧力の有無に関わらず非常に高い温度まで上昇することが明らかになった。但し、常圧反応では、PhaseBにおける温度上昇が直線的であるのに対して、微高圧反応では約90℃から温度や熱発生速度が指数関数的に上昇しており、約90℃以上では圧力が指数関数的な温度の上昇に寄与していると推測される。

【0095】

(PhaseBでの一酸化炭素効果の検証)

図7は、空気と一酸化炭素のみの気体反応実験の温度変化の結果を示すグラフである。PhaseBの反応が、一酸化炭素を中心としたガスのみに因る反応であるならば、空の反応槽に空気と一酸化炭素のみを充填するだけで温度は上昇するはずである。反応槽に空気と一酸化炭素を充填し、温度を約60℃から約80℃に強制的に加温した結果、常圧でも微高圧でも空気と一酸化炭素のみで温度が上昇することが確認された。無論、対照区として空気のみで微高圧反応を行った場合、温度は上昇しなかった。但し、反応槽に空気と「乳牛ふんの微高圧反応後のガス」を混合し、実験を行った結果、一酸化炭素濃度が100ppmのときは温度が上昇したが、一酸化炭素濃度が25ppm以下の時は温度が低下した。温度を上昇させるには最低限の一酸化炭素濃度が必要であると推察された。

【0096】

一方、空気と一酸化炭素の反応を常温から行った場含、常圧でも微高圧でも温度の上昇は観察されなかった。よって、空気と一酸化炭素の反応を開始させるには、ある程度の温度が必要であると考えられる。以上のことから、PhaseBの反応は、気体による化学反応であり、一酸化炭素が関与していることが実証された。加えて、反応を開始させるには、最低限の温度と一酸化炭素濃度が必要であることも明らかになった。

【0097】

(ドライ系バイオマスの微高圧反応)

図8は、乾燥させた乳牛ふんを約50℃〜約70℃に加温した後、微高圧反応を行った時の温度変化を示したグラフである。70℃から微高圧反応を開始させた場合、含水率が0%w.b.の場合でさえも温度は上昇した。よって、試料の含水率はPhaseBの気体反応には関与しないことが確認された。一方、常圧で開始した対象区(含水率69.5%w.b.)のときは、温度が低下した。これは、温度上昇反応に必要な一酸化炭素濃度が常圧下では十分に排出されなかったためと思われる。それゆえ、圧力は、基質である試料から一酸化炭素を発生させやすい効果を持つと推察される。

【0098】

また、微高圧反応実験の開始温度を55℃に設定した場合も温度の上昇が確認されたが、50℃から微高圧反応実験を開始した場合は温度の上昇は確認されなかった。そのため、PhaseBの一酸化炭素を中心とした気体による化学反応は、最低55℃以上で反応が開始されると考えられる。

【0099】

図9は、乳牛ふん以外のドライ系バイオマス(木材チップ、玄米)の微高圧反応の温度変化を示したグラフである。約70℃から微高圧反応を行った場合、木質チップ、玄米ともに温度は上昇した。これは、一酸化炭素を発生させるための有機物(Cを含むもの)さえ存在すれば、温度を上昇させることが可能であることを意味する。一方、木質チップを53℃から微高圧反応を行った場合は温度が低下した。これは、乾燥させた乳牛ふんと同様、PhaseBの気体反応は、55℃以上で開始されるという結果を補完する。

【0100】

(PhaseBにおける有機物分解)

表1は、PhaseBの気体反応前後におけるVM率(有機物含有率)の変化を示したものである。PhaseBでは、反応前後でVM率はほとんど変化せず、有機物の分解は期待できない。常温から始まる微高圧反応・常圧反応での有機物分解は、PhaseAでの微生物による有機物分解が大部分を占めると理解される。

【0101】

【表1】

【0102】

以上、図3〜図9及び表1の結果から以下のことがいえる。

(1)微高圧反応、常圧反応(堆肥化十反応槽密閉)の双方とも、120℃以上(約200℃程度まで確認済み)の高温を発生させることができる。

(2)微高圧反応、常圧反応双方とも以下の2種類の反応によって温度が上昇する。

【0103】

反応1(PhaseA:常温、約70℃):微生物の有機物分解により代謝熱が発生する生化学的反応、

反応2(PhaseB:約70℃〜):有機物から発生した一酸化炭素が関与する以下の気体化学反応、

C+O2=CO2+94.1kcal(394.3kJ)

C+1/2O2=CO+26.4kcal(110.6kJ)

CO+1/2O2=CO2+67.6kcal(283.7kJ)

(3)PhaseBの気体化学反応は、一酸化炭素(50ppm以上)、温度55℃以上で反応が開始されると推測される。但し、微生物による発熱が期待できる場合は、70℃までの温度上昇には発熱量が大きい微生物の生化学反応を利用した方が効果的である。

(4)PhaseBの気体化学反応は、含水率に依存しない、また、炭素を基質に持つ物であれば、どのようなものでも温度を上昇させることができる可能性がある。

(5)通常の堆肥化反応でも一酸化炭素は排出される。

【図面の簡単な説明】

【0104】

【図1】静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい泥濘状の有機性廃棄物を用い、その内部に酸素を強制的に供給したときの時間と容器内温度との関係を模式的に示したグラフである。

【図2】本発明の有機性廃棄物の処理装置の一例を示す構成図である。

【図3】実験1(微高圧反応実験)と実験2(常圧反応実験)による温度変化を示すグラフである。

【図4】実験1と実験2で得られた温度プロファイルを解析して得た熱発生速度の結果を示すグラフである。

【図5】実験1の微高圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。

【図6】実験2の常圧反応実験における温度とガス濃度の変化を示すグラフである。

【図7】空気と一酸化炭素のみの気体反応実験の温度変化の結果を示すグラフである。

【図8】乾燥させた乳牛ふんを約50℃〜約70℃に加温した後、微高圧反応を行った時の温度変化を示したグラフである。

【図9】乳牛ふん以外のドライ系バイオマス(木材チップ、玄米)の微高圧反応の温度変化を示したグラフである。

【符号の説明】

【0105】

1 高圧ガスボンベ

2 容器

3 入気管

4 第1弁

5 排気管

6 第2弁

7 断熱チャンバー

【特許請求の範囲】

【請求項1】

静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、

前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、

酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、

上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続し、前記有機性廃棄物を堆肥化させることを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。

【請求項2】

静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、

前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続する第1反応段階と、

第1反応段階後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させる第2反応段階と、

を有することを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。

【請求項3】

前記静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物は、家畜排泄物若しくは農産廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に80%以上であり、又は、食品廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に40%以上である、請求項1又は2に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項4】

前記有機性廃棄物の内部への酸素の強制供給が、酸素を含む微加圧環境下に前記有機性廃棄物を置くことにより、又は、前記有機性廃棄物の内部に酸素を直接注入することにより行われる、請求項1〜3のいずれか1項に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項5】

前記微加圧環境における圧力を、大気圧を超え15気圧以下とする、請求項4に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項6】

前記第2反応段階は、前記有機性廃棄物の温度が少なくとも55℃以上であり、前記一酸化炭素が前記第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とし、その濃度が50ppm以上の環境下で行う、請求項2〜5のいずれか1項に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項7】

酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を、該有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素の濃度が50ppm以上とする環境下に置いて発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させることを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。

【請求項8】

前記一酸化炭素が前記有機性廃棄物を発生源とする、請求項7に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項9】

有機性廃棄物を出し入れ可能に収容する密閉可能な容器と、

前記容器内の圧力を大気圧を超え15気圧以下に制御できる圧力制御装置と、

を備えることを特徴とする有機性廃棄物の処理装置。

【請求項10】

前記容器が、一酸化炭素濃度計と温度計とをさらに備える、請求項9に記載の有機性廃棄物の処理装置。

【請求項11】

請求項2〜6の何れか1項に記載の有機性廃棄物の処理方法を構成する第2反応段階を実施することにより生じた熱、又は、請求項7若しくは8に記載の有機性廃棄物の処理方法を実施することにより生じた熱、を熱源として利用することを特徴とする熱エネルギー利用方法。

【請求項1】

静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、

前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、

酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、

上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続し、前記有機性廃棄物を堆肥化させることを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。

【請求項2】

静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物を処理する方法であって、

前記有機性廃棄物の内部に酸素を強制的に供給し、酸素が供給された前記有機性廃棄物の内部温度を前記生化学反応によって上昇させ、上昇した温度を維持して前記生化学反応を継続する第1反応段階と、

第1反応段階後の有機性廃棄物を、酸素と一酸化炭素の存在下に保持して発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させる第2反応段階と、

を有することを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。

【請求項3】

前記静置した状態では酸素が内部に浸透しにくく微生物による生化学反応が起きにくい有機性廃棄物は、家畜排泄物若しくは農産廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に80%以上であり、又は、食品廃棄物であって該廃棄物の含水率が全体として若しくは局部的に40%以上である、請求項1又は2に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項4】

前記有機性廃棄物の内部への酸素の強制供給が、酸素を含む微加圧環境下に前記有機性廃棄物を置くことにより、又は、前記有機性廃棄物の内部に酸素を直接注入することにより行われる、請求項1〜3のいずれか1項に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項5】

前記微加圧環境における圧力を、大気圧を超え15気圧以下とする、請求項4に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項6】

前記第2反応段階は、前記有機性廃棄物の温度が少なくとも55℃以上であり、前記一酸化炭素が前記第1反応段階後の有機性廃棄物を発生源とし、その濃度が50ppm以上の環境下で行う、請求項2〜5のいずれか1項に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項7】

酸素と一酸化炭素の存在下に保持することにより発熱反応が生じる有機性廃棄物を、該有機性廃棄物の温度を少なくとも55℃以上とし、前記一酸化炭素の濃度が50ppm以上とする環境下に置いて発熱反応を生じさせ、前記有機性廃棄物を減量化又は炭化させることを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。

【請求項8】

前記一酸化炭素が前記有機性廃棄物を発生源とする、請求項7に記載の有機性廃棄物の処理方法。

【請求項9】

有機性廃棄物を出し入れ可能に収容する密閉可能な容器と、

前記容器内の圧力を大気圧を超え15気圧以下に制御できる圧力制御装置と、

を備えることを特徴とする有機性廃棄物の処理装置。

【請求項10】

前記容器が、一酸化炭素濃度計と温度計とをさらに備える、請求項9に記載の有機性廃棄物の処理装置。

【請求項11】

請求項2〜6の何れか1項に記載の有機性廃棄物の処理方法を構成する第2反応段階を実施することにより生じた熱、又は、請求項7若しくは8に記載の有機性廃棄物の処理方法を実施することにより生じた熱、を熱源として利用することを特徴とする熱エネルギー利用方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【公開番号】特開2009−249240(P2009−249240A)

【公開日】平成21年10月29日(2009.10.29)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2008−99985(P2008−99985)

【出願日】平成20年4月8日(2008.4.8)

【出願人】(599036233)株式会社谷黒組 (2)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成21年10月29日(2009.10.29)

【国際特許分類】

【出願日】平成20年4月8日(2008.4.8)

【出願人】(599036233)株式会社谷黒組 (2)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]