植物栽培用養液の製造法

【課題】 有機物を用いた植物栽培用養液の製造方法を提供すること、並びに、養液に直接有機物を添加しながら植物を栽培できる養液栽培方法を提供すること。

【解決手段】 水に有機物を徐々に添加、あるいは一括添加して発酵させることにより、有機物を安定的に無機化するために必要な微生物生態系を構築させることからなるバイオミネラル含有物の製造方法、並びに、養液の少なくとも一部として該方法により得られたバイオミネラル含有物を用い、当該養液に有機物を直接添加しながら植物を栽培することを特徴とする養液栽培法を提供する。

【解決手段】 水に有機物を徐々に添加、あるいは一括添加して発酵させることにより、有機物を安定的に無機化するために必要な微生物生態系を構築させることからなるバイオミネラル含有物の製造方法、並びに、養液の少なくとも一部として該方法により得られたバイオミネラル含有物を用い、当該養液に有機物を直接添加しながら植物を栽培することを特徴とする養液栽培法を提供する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、バイオミネラル含有物の製造方法および有機養液栽培法に関し、詳しくは有機物を迅速に無機化し、植物が吸収可能なバイオミネラルを得るバイオミネラル発酵法を利用した植物栽培用養液の製造技術、並びに、当該技術により得られた養液を用いた養液栽培法に関する。なお、バイオミネラルとは生物起源の無機成分のことである。

【背景技術】

【0002】

近年、循環型社会を構築すべきとの観点から、化学肥料の使用を控え有機質肥料の使用を推進する動きが世界的に活発になっている。

しかし、トマトなどの野菜や花き等の生産で広がりを見せている養液栽培では、養液に有機物を直接添加すると有害な中間分解産物が発生し、植物の根が傷んでしまうため、これまでは養液に有機物を添加することは考えられなかった。それゆえ、現在、養液には化学肥料のみが使用されている。

【0003】

一方、養液栽培においても有機物を使用できる技術を提供しようと、従来様々な試みがなされている。

たとえば、有機物をあらかじめ無機化して、養液に利用するアプローチが行われてきた(特許文献1−3、非特許文献1参照)。しかし、この方法では、窒素成分の分解はアンモニアまでしか進まなかった。これは、効率を上げようと大量の有機物を一度に分解するために、かえって低分子有機物やアンモニアなどの中間分解産物が大量に発生し、アンモニアを硝酸に分解する硝化菌を死滅させてしまったためと考えられる。それゆえ、アンモニアを養液に利用する試みが行われてきたが、作物にアンモニア過剰障害が出るため、肥料の一部として利用するにとどまっていた。

そこで、より肥料に適している硝酸をアンモニアから生成するため、硝化反応槽を利用する方法が開発された(特許文献4−7、非特許文献1参照)。しかし、この方法では、有機態窒素をアンモニア態窒素に分解するアンモニア化成用と、アンモニア態窒素を酸化して硝酸態窒素を生成する硝化化成用の2つの反応槽を用意しなければならない。しかも、硝化反応が不安定で、硝酸を安定して得ることが難しかった。また、分解がうまく進まないことが多く、悪臭が生じやすいという問題があった。

有機物を直接養液に投入することを可能にするため、硝化菌の棲息可能な多孔質の固形培地を利用する方法があるが(特許文献8参照)、これは特定の固形培地の使用を余儀なくされ、現在広く普及しているロックウール栽培や水耕栽培など、他の栽培技術に適用することができない限定的な技術であった。

このように、養液に有機物を直接添加する方法を、どの養液栽培技術にも適用できる技術は未だ実用化されていない。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2002-137979号公報

【特許文献2】特開2001-010885号公報

【特許文献3】特開2000-264765号公報

【特許文献4】特開2005-074253号公報

【特許文献5】特開2004-099366号公報

【特許文献6】特開2003-094021号公報

【特許文献7】特開平06-178995号公報

【特許文献8】特開平06-125668号公報

【非特許文献】

【0005】

【非特許文献1】「養液土耕と液肥・培地管理」博友社、p.119-155(2005年)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明の課題は、水に直接添加した有機物をスムーズに無機化することができるバイオミネラル発酵法、および、該発酵法を利用した植物栽培用養液の製造方法を提供することである。すなわち、本発明は、有機物の無機化に必要な微生物生態系を養液内に作り上げることにより、植物の生育に有害な中間分解産物の発生を抑え、養液への有機物の直接添加を可能にすると共に、単一の分解槽で有機物の無機化を安定して行う方法を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは、上記課題を克服すべく鋭意検討を重ねた結果、従来法では、効率を上げようと大量の有機物を一度に分解するために、かえって大量の中間分解産物が発生し、硝化菌を死滅させてしまい、アンモニアまでしか分解を進めることができないことを明らかにした。そして、養液内に、有機物を無機養分にまで分解するのに必要な微生物生態系が完成するまで、約2週間の発酵期間を設けることで、硝化菌の活性を維持することが可能であることを見出した。また、発酵期間中は、養液内の微生物生態系を破壊しない程度の少量の有機物を毎日添加(徐添加)するか、あるいはやはり微生物生態系を破壊しない程度の量の有機物を発酵開始時点に一括添加することにより、有機物を無機養分にまでスムーズに分解する微生物生態系を維持できることを見出した。しかも、発酵期間終了後は、植物の栽培に必要な量の有機物を相当量投入しても、速やかに分解されることを見出した。

【0008】

発酵期間が終了すれば、微生物生態系や植物に有害な分解中間産物の発生を抑え、大量の有機物をスムーズに無機化することができるようになる。その上、有機態窒素を、単一の分解槽で硝酸にまで分解することが可能となる。このため、養液栽培・養液土耕用の養液に有機物を直接添加しても、植物に障害を与えずに良好な生育を可能にする、これまでにない画期的な栽培法を確立できたのである。

本発明者らは、これらの知見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0009】

すなわち、請求項1に係る本発明は、水に、以下(a)に記載の条件を満たすように以下(b)に記載の有機物の添加を行い、曝気を行いながら培養することによって、以下(c)に記載の微生物生態系を構築する工程を行うことを特徴とする、植物栽培用養液の製造方法である。

(a) 一度の添加量が1Lに対して0.05〜1gの以下(b)に記載の有機物を、1〜7日に1回添加する条件。

(b) コーンスティープリカー, 堆肥, 緑肥, ぼかし肥, 落葉, 魚粉, 油粕, オカラ, 生ゴミ, 米糠, 家畜糞尿, 及びイナワラから選ばれる1以上のもの。

(c) 1Lに対して66.67mgのコーンスティープリカーを一度に添加した際に、中間分解産物であるアンモニアの発生を抑えて硝酸態窒素にまで1日で分解して硝酸を生成することが可能である、硝化菌を含む微生物生態系。

請求項2に係る本発明は、前記水が、微生物が生息する自然水である、請求項1に記載の植物栽培用養液の製造方法である。

請求項3に係る本発明は、前記水が、地下水である、請求項1又は2に記載の植物栽培用養液の製造方法である。

請求項4に係る本発明は、請求項1〜3のいずれかに記載の方法によって製造された植物栽培用養液を用いることを特徴とする、液体肥料の製造方法である。

請求項5に係る本発明は、植物の養液栽培法であって、;請求項1〜3のいずれかに記載の方法にて製造され, 且つ, 前記(c)に記載の微生物生態系を含有する植物栽培用養液に、以下(d)に記載の条件を満たすように有機物を直接添加し、曝気を行いながら植物を栽培することを特徴とする、;植物の養液栽培法である。

(d) 一度の添加量が1Lに対して1〜5gの前記(b)に記載の有機物を、1〜14日に1回添加する条件。

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、有機物を徐添加、あるいは一括添加し、養液内の微生物生態系ができあがるまでの発酵期間を設けることによって、有害な中間分解産物の発生が抑えられ、植物の良好な生育が可能になる。また、単一の分解槽で有機態窒素から硝酸まで安定して分解することができる複式並行発酵を実現することができる。したがって、本発明によれば、養液を用いた植物栽培技術において、養液に直接有機物を添加できる方法が提供され、有機物のみから養液栽培・養液土耕用の養液、あるいは追肥用の液体肥料を製造することも可能となる。

【0011】

さらに、本発明では、有機物を固体・液体の区別なく使用して養液化することができるため、多様な原料を用いて養液を製造できるだけでなく、有機性廃棄物の有効利用法としても有望である。

また、本発明におけるバイオミネラル含有物は、養液栽培以外にも即効性の追肥用肥料としての利用も可能である。従来、養液土耕栽培で利用できる有機物は液体に限られていたが、本発明により固形の有機物を原料に養液を製造することが可能である。

しかも、本発明の養液栽培方法では、トマトなどナス科植物で深刻な被害をもたらす青枯病菌の増殖を抑え、青枯病の発生を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1−1】試験例1における各種有機物からのアンモニアおよび硝酸の発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図1−2】試験例1でオカラおよびバーク堆肥を添加した場合の硝酸の発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

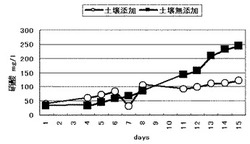

【図2】試験例2Aにおける土壌添加のアンモニア発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図3】試験例2Aにおける土壌添加の硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図4】試験例2Bにおける土壌添加量の変化によるアンモニア発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図5】試験例2Bにおける土壌添加量の変化による硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図6】試験例2Cにおける土壌添加方法を示す図である。

【図7】試験例2Cにおける土壌添加の硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図8】試験例2Dにおける土壌添加量の変化による硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図9】試験例2Eにおけるコーンスティープリカー添加量の変化による硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図10(A)】実施例1におけるアンモニアの発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図10(B)】実施例1における硝酸の発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図11】実施例1でトマトの苗を定植した様子を示す図である。

【図12】実施例1において生育したトマトの様子を示す図である。

【図13】実施例2において生育したサラダ菜の様子を示す図である。

【図14】試験例3において青枯病菌を接種したトマトの様子を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

以下、本発明を詳細に説明する。

既述のように、従来法では水に多量の有機物を一度に添加するため、有機物の分解過程で大量に発生する中間分解産物によって硝化菌を含む多くの微生物が死滅してしまい、有機物、特に有機態窒素の無機化が十分に行われなかった。

一方、本発明のバイオミネラル含有物の製造方法では、水に有機物を徐々に添加、あるいは一括添加して発酵させることにより、水中に安定した微生物生態系が構築され、有機物の安定的かつスムーズな無機化(バイオミネラル化)が可能となる。発酵期間が終了し、安定した微生物生態系においては、水中又は空気中にもともと存在する硝化菌を含めた多様な微生物種が均衡を保ちながら共生しているため、相当量の有機物を直接添加してもスムーズに無機化でき、微生物生態系も崩れることはない。

有機物中の有機態窒素の無機化に要する微生物としては、たとえば原生動物や、細菌、糸状菌等のアンモニア化成菌、Nitrosomonas属、Nitrobacter属等の硝化菌を例示することができるが、これらに限定するものではない。

【0014】

本発明で用いる有機物としては、タンパク質およびその分解物やアミノ酸、アンモニアなど、有機態窒素を含むものであればよく、固体、液体を問わず使用できる。具体例としては、コーンスティープリカー、堆肥、緑肥、ぼかし肥、落葉などの有機質肥料、魚粉、油粕、オカラ、生ゴミ、米糠などの食品残渣、家畜糞尿やイナワラなどの有機性農業廃棄物、各種汚泥などの有機性廃棄物、並びに有機成分を含んだ各種廃水などを挙げることができ、特に窒素含量の高いコーンスティープリカー、油粕、魚粉およびオカラが好ましい。また、その形状としては、微生物が分解できるものであればよく、大きいものは細断、粉砕等して用いればよい。

本発明で用いる水は、環境中に存在する種々の微生物が生存できるものであればよく、地下水などの自然水や水道水、海水などを用いることができ、特に地下水が好ましい。

【0015】

本発明においては、上記有機物以外にも、微生物源を水に接種することが好ましい。微生物生態系の構築が促進されるためである。微生物源としては、園芸培土などの土壌や、バーク堆肥などの堆肥、石、砂などが例示できるが、これらに限定されない。

微生物源の添加量は、108〜1013個/L、好ましくは1010〜1011個/Lとなるようにすれば良い。また、微生物源として土壌やバーク堆肥を用いる場合は、5〜50g/L、好ましくは10〜20g/L添加する。微生物源の添加時期は発酵開始後10日以内が望ましく、特に発酵開始時点での添加が好ましい。

【0016】

本発明の第1の態様では、水に有機物を少量ずつ徐々に添加して発酵させる。

本発明において、有機物を「徐々に添加する」(徐添加)とは、一括して大量に添加するのではなく、水中の微生物生態系が崩れない程度に少量ずつ分割して添加することを言う。

一度に添加することができる有機物の量は、当該有機物の分解性や温度条件などにより適宜設定すればよいが、具体的には、水1Lに対して、窒素含量として1〜30 mg/回、好ましくは3〜12 mg/回添加する。また、有機物全体としての添加量は、水1Lに対して0.05〜1g/回、好ましくは0.1〜0.4g/回であり、有機物としてコーンスティープリカーを用いる場合は、水1Lに対して0.05〜1 g/回、好ましくは0.1〜0.2 g/回とする。有機物の添加頻度は1回/1〜7日、好ましくは1回/日とする。

また、水に土壌あるいはバーク堆肥などの微生物源を5g/L以上添加する場合は、有機物の添加量を約2〜5倍に増やすことが可能である。これは、土壌粒子などが有害な中間分解産物を吸着する、緩衝効果によるものと思われる。たとえば、土壌などの微生物源を添加しない場合は、有機物の添加量は1Lに対して0.05〜1g/回であるが、土壌を5g/L加えると、1Lに対して2〜5g/回まで添加することが可能になる。

【0017】

また、本発明の第2の態様では、発酵開始時点において、水に有機物を一括添加する。

本発明において、有機物の添加量は、水中の微生物生態系の構築を阻害しない程度の量とする。したがって、有機物の分解性や温度などの各種条件に応じて添加量を適宜設定すればよいが、具体的には、水1Lに対して、窒素含量として1.5〜30mg、好ましくは3〜12mg添加する。また、有機物全体としての添加量は、水1Lに対して0.05〜1g、好ましくは0.1〜0.4gであり、有機物としてコーンスティープリカーを用いる場合は、水1Lに対して0.05〜1 g、好ましくは0.1〜0.2 gとする。

また、水に土壌あるいはバーク堆肥などの微生物源を5g/L以上添加する場合は、有機物の添加量を約2〜5倍に増やすことが可能である。

【0018】

本発明において発酵は、少なくとも、有機物を安定的に無機化するために必要な微生物生態系が水中に構築されるまでに必要な期間行う。したがって、この発酵期間は用いる水や有機物の種類、有機物の添加量、温度条件などにより異なるが、発酵期間終了の目安としては、水中の硝酸発生量が最大化した時点までであり、およそ7〜21日間、好ましくは2週間である。

当該発酵期間における発酵条件としては、常温、好ましくは20〜32℃で、曝気や振盪などによる好気的条件下であればよい。

なお、上記の発酵期間および発酵条件は、本発明の第1態様と第2態様において共通する。

【0019】

発酵期間終了後に得られた発酵液(バイオミネラル含有物)は、植物が吸収可能な硝酸態窒素などのバイオミネラルを豊富に含有している。また、当該バイオミネラル含有物中には、有機物を安定的に無機化するために必要な微生物生態系が構築されているため、添加された有機物を迅速に無機化することができる。

したがって、本発明の第1態様と第2態様により得られたバイオミネラル含有物は、植物の栽培に用いることができる。具体的な用途としては、養液栽培や養液土耕における養液、または追肥用の液体肥料などが挙げられる。また、乾燥固化して、固形肥料にすることもできる。

なお、本発明においてバイオミネラル含有物とは、上記の方法で発酵して得られた発酵液そのものの他、発酵液に濾過や遠心分離処理などを施したものや、吸着樹脂や透析などによるこれらの濃縮物、並びにその乾燥物なども包含するものとする。

【0020】

次に、本発明の養液栽培法について説明する。

本発明は、養液の少なくとも一部として上記の方法により得られたバイオミネラル含有物を用い、当該養液に有機物を直接添加しながら植物を栽培することを特徴とする養液栽培法である。養液栽培とは、植物の成長に必要な養水分を液肥として与える栽培方法であり、培地を用いない水耕栽培、噴霧耕、および培地を用いた固形培地耕があるが、本発明は水耕栽培に好適に用いられる。

本発明において栽培する植物としては、通常養液栽培されている植物であれば特に限定されない。具体例としては、トマト、ナスなどのナス科植物、サラダ菜、レタスなどの軟弱野菜、およびバラなどの花卉が挙げられるが、特にトマト、サラダ菜が好ましい。

【0021】

上記のバイオミネラル含有物を用いて養液を製造する方法としては、発酵液をそのまま、あるいは、他の肥料成分を添加したり、希釈したりして成分組成を調整した後に、養液として植物栽培に供する方法が挙げられる。また、得られた発酵液を濃縮して液体肥料を製造し、既に調製した植物栽培用養液あるいは水に、当該液体肥料を添加することもできる。さらに、上記のようにして製造された植物栽培用養液には、必要に応じて防腐剤などの添加物を混合することもできる。

【0022】

本発明において上記植物の栽培は、上記の養液に有機物を直接添加しながら行うこと以外は、一般的な養液栽培と同様の方法で行うことができる。ここでいう有機物は、消費された養分を補うために添加するものであり、上述のバイオミネラル含有物の製造方法において使用可能なものであればよく、特に窒素含量の高いコーンスティープリカー、油粕、魚粉およびオカラ等が好ましい。

本発明において用いる養液は、相当量の有機物を一度に直接添加しても、極めてスムーズに無機化することができるため、有機物の添加量に関して特に制限はないが、好適には養液1L当たり、窒素含量として30〜150mg/回、有機物全体として1〜5g/回添加する。有機物としてコーンスティープリカーを用いる場合は、1〜5g/回添加する。添加頻度は、1回/1〜14日、好ましくは1回/日とする。

栽培条件は、栽培する植物に適した条件を適宜選択すればよいが、養液中での有機物の無機化を迅速に行うためには、常温、好ましくは20〜32℃で、かつ、好気的条件下で栽培するのが好ましい。

【0023】

上記の方法で植物を栽培することにより、従来の養液栽培法と比べて同等もしくはそれ以上の収量が得られ、品質においても遜色がない。しかも、本発明の養液栽培法では、トマトなどのナス科植物で深刻な被害をもたらす青枯病の発生が抑えられることが明らかとなった。

【実施例】

【0024】

以下に実施例等を挙げて本発明を具体的に説明する。

【0025】

試験例1 各種有機物のバイオミネラル化

500ml三角フラスコに100 mlの蒸留水、土壌1 g、各種有機物1 gを加え、25℃で分解を行った。曝気の目的で、120 rpmで振盪しながら行った。有機物としては、ナタネ油かす((株)三貴)、コーン油かす(太田油脂(株))、魚粉((株)東商)、コーンスティープリカー((株)サカタのタネ、以下、CSLと省略)を用いた。なお、土壌は園芸培土(商品名:苗一番、全農)を用いた(以下同様)。対照として、土壌を添加しないで上記と同様に試験した。

各種有機物から発生するアンモニアおよび硝酸の量を毎日測定した。測定にはアンモニア、硝酸のいずれもRQflex(MERCK社製)を用いた。結果を図1−1に示した。

【0026】

その結果、ナタネ油かす、コーン油かす、コーンスティープリカーなどの植物性のものは約1週間でアンモニアの発生が最大になり、計算上、すべての含有窒素が無機化した(図1−1)。さらに約1週間たって、硝酸の発生が最大化した。魚粉はアンモニア化成が約10日後、硝酸化成が約3週間後と、やや遅れる傾向であった。なお、土壌を添加しない対照区では、アンモニアまでの分解が起きたが、硝酸化成は見られなかった(結果は示さず)。

土壌の代わりにバーク堆肥(清水港木材産業協同組合)を、有機物として市販のオカラ(卯の花)を用いて上記と同様に試験したところ、硝化が起こった(図1-2)。

【0027】

試験例2 微生物と有機物の添加条件

A. 土壌添加の有無の影響

500ml三角フラスコに100mlの蒸留水、CSL 1 gおよび/または土壌1 gを加えて25℃で振盪(120rpm)して、試験例1と同様にしてアンモニアおよび硝酸の発生量を毎日測定した。図2にアンモニア、図3に硝酸の発生量をそれぞれ示す。

その結果、土壌とCSLの両方を加えたもののみ、硝酸の発生が見られた(図3)。土壌のみ、CSLのみでは、硝酸の発生は見られなかった。CSLのみを加えたものは、アンモニア化成まで進んだ(図2)。

【0028】

B.土壌添加量の影響

次に、土壌の添加量を変えて、アンモニアおよび硝酸の発生量への影響を調べた。

すなわち、水(地下水)2リットルにCSLを5 g加え、土壌を0 g, 0.1 g, 1 g, 10 g添加して、25℃でエアーポンプにより曝気を行った。試験例1と同様にしてアンモニアおよび硝酸の発生量を毎日測定した。図4にアンモニア、図5に硝酸の発生量をそれぞれ示す。その結果、土壌を10 g添加した場合にのみ硝酸化成が認められ(図5)、それ以下の添加量ではアンモニア化成までしか進まなかった(図4)。

【0029】

C.徐添加、土壌無添加での硝酸化成

反応初期に有機物を大量に入れるのではなく、毎日少量ずつ添加する徐添加の方法で検討を行った。

すなわち、15リットルの水(地下水)に毎日CSLを1 gずつ加え、「トキワのお茶パック」((株)トキワ産業)に土壌150 gを入れてティーバッグのようにぶら下げ (図6)、25℃でエアーポンプにより曝気した。対照として、土壌の袋をぶら下げないで同様に試験した。試験例1と同様にして硝酸の発生量を毎日測定した。結果を図7に示す。その結果、意外にも土壌を添加しなかった対照区でも、硝化が進んだ(図7)。

このことから、Bの実験のように、初期に大量の有機物(>2.5 g/l)を添加すると、土壌の添加なしには硝化が進まないが、Cの実験のように毎日少量ずつ有機物を添加する徐添加の方法をとれば、地下水のような自然水に棲息する微生物で十分、硝化を進めることができると考えられた。

【0030】

D.徐添加での土壌添加量の影響

そこで次に、2リットルの水(地下水)に土壌を0 g, 0.1 g, 1 g, 10 g添加し、毎日CSLを1 gずつ加え、25℃でエアーポンプにより曝気を行った。試験例1と同様にして硝酸の発生量を毎日測定した。結果を図8に示す。すると、徐添加を行えば、Bの結果とは異なり、土壌の添加の有無にかかわらず硝化が進んだ(図8)。

【0031】

E.徐添加での有機物添加量の影響

2リットルの水(地下水)に25℃でエアーポンプにより曝気を行いながら毎日CSLを0.1 g, 0.2 g, 0.4 gずつ加えた。いずれの場合も、土壌の添加は行わなかった。試験例1と同様にして硝酸の発生量を毎日測定した。結果を図9に示す。その結果、全ての試験区で硝酸の発生が見られた(図9)。よって、CSLの1日当たりの添加量を1 g/L以下とする徐添加の方法であれば、硝化が進むことが分かった。

【0032】

<考察>

以上、Aの結果から、微生物源として土壌を利用すれば、初期の有機物添加量を高めても(10 g/L以上)順調に硝化を進めることができることが分かった。

C、D、Eの結果から、土壌のような微生物の豊富なものを微生物源として利用しなくても、有機物の添加を1リットル当たり1 g以下(1日あたり)とする徐添加の方法をとるならば、硝化を進めることができることが分かった。

Bの結果から、1リットル当たり2.5 g以上の有機物を初期に加えると、土壌を5g/L以上添加しなければ、硝化菌が死滅するなどして硝化が進まなくなることが分かった。しかし、Eのように1リットルあたり1日に0.5 g程度の徐添加の方法を採れば、土壌の添加がなくても硝化を進めることができることが分かった。従来の無機化技術で硝酸発酵が難しかったのは、初期に大量の有機物を添加してしまうことにより、硝化菌が死滅してしまうためであると考えられた。

【0033】

実施例1 バイオミネラルによるトマトの養液栽培

まず、コントロール実験として、発酵期間を置かずに、水耕液に有機物を添加して養液栽培した場合の植物の状態を調べた。

すなわち、3リットルの水(地下水)が入ったワグネルポットに、トマト(品種名’ポンデローザ’)の2週間苗を定植し、CSLを15グラム加えてエアーポンプで曝気し、常温で経過を観察した。栽培開始後3日ほどで植物は黄化し、枯死した。これは、CSLが分解されてできた中間分解産物がトマトの根に障害を与えたものと考えられる。

【0034】

次に、本発明の方法によって養液内の有機物を無機化する発酵期間を設け、その後定植して養液栽培を行った。

すなわち、各3リットルの水(地下水)が入った4つのワグネルポットに、土壌を30 g加え、常温でエアーポンプにより曝気した。CSLを毎日5 gずつ各ポットに添加した。試験例1と同様にしてアンモニアおよび硝酸の発生量を毎日測定した。図10(A)にアンモニア、図10(B)に硝酸の発生量をそれぞれ示す。図10(A)、(B)において、「1アンモニア(硝酸)」とは、No.1のポットにおけるアンモニア(硝酸)の発生量のことである。また、2〜4についても同様である。その結果、約2週間で4つのポットの硝化がピークに達した(図10(B))。

CSL添加開始から2週間後、トマト(品種名’ポンデローザ’)の2週間苗を1株/ポットずつ定植し(図11)、常温で曝気を継続しながら養液栽培を行った(バイオミネラル区)。定植時に、カルシウム、マグネシウムなどの無機成分の不足を補うため、カキ殻石灰(商品名「セルカ」、全農)を各ポットに30 g加えた。定植後、CSLの添加量は各ポット一日に1〜5gとした。

一方、コントロールとして、化学肥料(大塚化学、大塚A処方)を水に混合した養液を用いたこと以外は、バイオミネラル区と同様に養液栽培を行った(化学肥料区)。施肥量は、窒素の施肥量がバイオミネラル区と等しくなるようにし、毎日追肥を行った。

その結果、定植後4週目の時点で、バイオミネラル区(図12の左列)と化学肥料区(図12の右列)とで順調な生育が認められ、トマトの生育に差は見られなかった。したがって、養液に有機物を直接添加する本発明の方法により、従来法と同等の生育結果が得られることが明らかになった。

【0035】

実施例2 バイオミネラルによるサラダ菜の養液栽培

サラダ菜でも栽培試験を行った。

すなわち、15リットルの水(地下水)が入ったプランター(63×23×18cm)にCSLを毎日1 g添加し、常温で曝気を続ける発酵期間を設けた。2週間後、図7に示したように硝化が進んだのを確認した後、サラダ菜('岡山サラダ菜'、タキイ種苗)の約1週間苗を16株/プランター定植し、常温で養液栽培を開始した(バイオミネラル区)。定植後のCSL添加量は一日に1〜3 gとし、養液内に直接添加した。

化学肥料区(コントロール)として、化学肥料(大塚化学、大塚A処方)を水に混合した養液を用いたこと以外は、バイオミネラル区と同様に養液栽培を行った。なお、施肥量は、窒素成分の添加量をバイオミネラル区とそろえ、毎日追肥を行った。

その結果、バイオミネラル区(図13の手前側)と化学肥料区(図13の奥側)とで、定植後4週目の時点でプランター全体の収量を比較したところ、バイオミネラル区350 g、化学肥料区312 gで、バイオミネラル区の方がやや生育が良かった。葉色や食味などについては、両試験区で特に差は認められなかった。

したがって、サラダ菜については、養液に有機物を直接添加する本発明の方法により、従来法と同等以上の生育結果が得られることが明らかになった。よって、他の植物についても、本発明の方法により栽培可能であると推測される。

【0036】

試験例3 バイオミネラル栽培による青枯病抵抗性試験

本発明の方法により栽培した植物の青枯病抵抗性について、以下のように試験した。

まず、CPG寒天培地(組成:1Lあたりカザミノ酸1g、ペプトン10g、グルコース5g、寒天16g)上で青枯病菌(Ralstonia solanacearum 03-01487株)を32℃3日間静置培養した。増殖した菌体を滅菌水に懸濁し、青枯病菌接種源とした。

【0037】

次に、15リットルの水(地下水)が入ったプランター(63×23×18cm)にCSLを毎日1g添加し、常温で曝気を続ける発酵期間を設けた。2週間後、トマト(品種名’ポンデローザ’)の2週間苗を16株/プランターずつ定植し、32℃で養液栽培を開始した(バイオミネラル区)。定植後のCSL添加量は1g/日とした。定植の2日後、9日後、および11日後に、上記で得られた青枯病菌(108〜1010cells)を養液内に接種した。

一方、化学肥料区(コントロール)として、化学肥料(大塚化学、大塚A処方)を水に混合した養液を用いたこと以外は、バイオミネラル区と同様に養液栽培および接種を行った。なお、施肥量は、窒素成分の添加量をバイオミネラル区とそろえ、毎日追肥を行った。

【0038】

その結果、定植後13日目の時点で、化学肥料区では11株が青枯病により萎凋した(図14上側)が、バイオミネラル区では全く病株の発生がなかった(図14下側)。

したがって、本発明の方法で栽培することにより、青枯病の発生を抑制できることが明らかになった。

【産業上の利用可能性】

【0039】

本発明によれば、養液に直接有機物を添加することができる養液栽培法が提供され、有機物のみから養液栽培・養液土耕用の養液、あるいは追肥用の液体肥料を製造することも可能となる。従来、養液土耕で利用できる有機物は液体に限られていたが、本発明により、固形の有機物を原料に養液を製造することが可能となった。

さらに、本発明では、有機物を固体・液体の区別なく使用して養液化することができるため、多様な原料を用いて養液を製造できるだけでなく、有機性廃棄物の有効利用法としても有望である。

しかも、本発明の養液栽培方法では、トマトなどナス科植物で深刻な被害をもたらす青枯病の発生を防ぐことができる。

【技術分野】

【0001】

本発明は、バイオミネラル含有物の製造方法および有機養液栽培法に関し、詳しくは有機物を迅速に無機化し、植物が吸収可能なバイオミネラルを得るバイオミネラル発酵法を利用した植物栽培用養液の製造技術、並びに、当該技術により得られた養液を用いた養液栽培法に関する。なお、バイオミネラルとは生物起源の無機成分のことである。

【背景技術】

【0002】

近年、循環型社会を構築すべきとの観点から、化学肥料の使用を控え有機質肥料の使用を推進する動きが世界的に活発になっている。

しかし、トマトなどの野菜や花き等の生産で広がりを見せている養液栽培では、養液に有機物を直接添加すると有害な中間分解産物が発生し、植物の根が傷んでしまうため、これまでは養液に有機物を添加することは考えられなかった。それゆえ、現在、養液には化学肥料のみが使用されている。

【0003】

一方、養液栽培においても有機物を使用できる技術を提供しようと、従来様々な試みがなされている。

たとえば、有機物をあらかじめ無機化して、養液に利用するアプローチが行われてきた(特許文献1−3、非特許文献1参照)。しかし、この方法では、窒素成分の分解はアンモニアまでしか進まなかった。これは、効率を上げようと大量の有機物を一度に分解するために、かえって低分子有機物やアンモニアなどの中間分解産物が大量に発生し、アンモニアを硝酸に分解する硝化菌を死滅させてしまったためと考えられる。それゆえ、アンモニアを養液に利用する試みが行われてきたが、作物にアンモニア過剰障害が出るため、肥料の一部として利用するにとどまっていた。

そこで、より肥料に適している硝酸をアンモニアから生成するため、硝化反応槽を利用する方法が開発された(特許文献4−7、非特許文献1参照)。しかし、この方法では、有機態窒素をアンモニア態窒素に分解するアンモニア化成用と、アンモニア態窒素を酸化して硝酸態窒素を生成する硝化化成用の2つの反応槽を用意しなければならない。しかも、硝化反応が不安定で、硝酸を安定して得ることが難しかった。また、分解がうまく進まないことが多く、悪臭が生じやすいという問題があった。

有機物を直接養液に投入することを可能にするため、硝化菌の棲息可能な多孔質の固形培地を利用する方法があるが(特許文献8参照)、これは特定の固形培地の使用を余儀なくされ、現在広く普及しているロックウール栽培や水耕栽培など、他の栽培技術に適用することができない限定的な技術であった。

このように、養液に有機物を直接添加する方法を、どの養液栽培技術にも適用できる技術は未だ実用化されていない。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2002-137979号公報

【特許文献2】特開2001-010885号公報

【特許文献3】特開2000-264765号公報

【特許文献4】特開2005-074253号公報

【特許文献5】特開2004-099366号公報

【特許文献6】特開2003-094021号公報

【特許文献7】特開平06-178995号公報

【特許文献8】特開平06-125668号公報

【非特許文献】

【0005】

【非特許文献1】「養液土耕と液肥・培地管理」博友社、p.119-155(2005年)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明の課題は、水に直接添加した有機物をスムーズに無機化することができるバイオミネラル発酵法、および、該発酵法を利用した植物栽培用養液の製造方法を提供することである。すなわち、本発明は、有機物の無機化に必要な微生物生態系を養液内に作り上げることにより、植物の生育に有害な中間分解産物の発生を抑え、養液への有機物の直接添加を可能にすると共に、単一の分解槽で有機物の無機化を安定して行う方法を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは、上記課題を克服すべく鋭意検討を重ねた結果、従来法では、効率を上げようと大量の有機物を一度に分解するために、かえって大量の中間分解産物が発生し、硝化菌を死滅させてしまい、アンモニアまでしか分解を進めることができないことを明らかにした。そして、養液内に、有機物を無機養分にまで分解するのに必要な微生物生態系が完成するまで、約2週間の発酵期間を設けることで、硝化菌の活性を維持することが可能であることを見出した。また、発酵期間中は、養液内の微生物生態系を破壊しない程度の少量の有機物を毎日添加(徐添加)するか、あるいはやはり微生物生態系を破壊しない程度の量の有機物を発酵開始時点に一括添加することにより、有機物を無機養分にまでスムーズに分解する微生物生態系を維持できることを見出した。しかも、発酵期間終了後は、植物の栽培に必要な量の有機物を相当量投入しても、速やかに分解されることを見出した。

【0008】

発酵期間が終了すれば、微生物生態系や植物に有害な分解中間産物の発生を抑え、大量の有機物をスムーズに無機化することができるようになる。その上、有機態窒素を、単一の分解槽で硝酸にまで分解することが可能となる。このため、養液栽培・養液土耕用の養液に有機物を直接添加しても、植物に障害を与えずに良好な生育を可能にする、これまでにない画期的な栽培法を確立できたのである。

本発明者らは、これらの知見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0009】

すなわち、請求項1に係る本発明は、水に、以下(a)に記載の条件を満たすように以下(b)に記載の有機物の添加を行い、曝気を行いながら培養することによって、以下(c)に記載の微生物生態系を構築する工程を行うことを特徴とする、植物栽培用養液の製造方法である。

(a) 一度の添加量が1Lに対して0.05〜1gの以下(b)に記載の有機物を、1〜7日に1回添加する条件。

(b) コーンスティープリカー, 堆肥, 緑肥, ぼかし肥, 落葉, 魚粉, 油粕, オカラ, 生ゴミ, 米糠, 家畜糞尿, 及びイナワラから選ばれる1以上のもの。

(c) 1Lに対して66.67mgのコーンスティープリカーを一度に添加した際に、中間分解産物であるアンモニアの発生を抑えて硝酸態窒素にまで1日で分解して硝酸を生成することが可能である、硝化菌を含む微生物生態系。

請求項2に係る本発明は、前記水が、微生物が生息する自然水である、請求項1に記載の植物栽培用養液の製造方法である。

請求項3に係る本発明は、前記水が、地下水である、請求項1又は2に記載の植物栽培用養液の製造方法である。

請求項4に係る本発明は、請求項1〜3のいずれかに記載の方法によって製造された植物栽培用養液を用いることを特徴とする、液体肥料の製造方法である。

請求項5に係る本発明は、植物の養液栽培法であって、;請求項1〜3のいずれかに記載の方法にて製造され, 且つ, 前記(c)に記載の微生物生態系を含有する植物栽培用養液に、以下(d)に記載の条件を満たすように有機物を直接添加し、曝気を行いながら植物を栽培することを特徴とする、;植物の養液栽培法である。

(d) 一度の添加量が1Lに対して1〜5gの前記(b)に記載の有機物を、1〜14日に1回添加する条件。

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、有機物を徐添加、あるいは一括添加し、養液内の微生物生態系ができあがるまでの発酵期間を設けることによって、有害な中間分解産物の発生が抑えられ、植物の良好な生育が可能になる。また、単一の分解槽で有機態窒素から硝酸まで安定して分解することができる複式並行発酵を実現することができる。したがって、本発明によれば、養液を用いた植物栽培技術において、養液に直接有機物を添加できる方法が提供され、有機物のみから養液栽培・養液土耕用の養液、あるいは追肥用の液体肥料を製造することも可能となる。

【0011】

さらに、本発明では、有機物を固体・液体の区別なく使用して養液化することができるため、多様な原料を用いて養液を製造できるだけでなく、有機性廃棄物の有効利用法としても有望である。

また、本発明におけるバイオミネラル含有物は、養液栽培以外にも即効性の追肥用肥料としての利用も可能である。従来、養液土耕栽培で利用できる有機物は液体に限られていたが、本発明により固形の有機物を原料に養液を製造することが可能である。

しかも、本発明の養液栽培方法では、トマトなどナス科植物で深刻な被害をもたらす青枯病菌の増殖を抑え、青枯病の発生を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1−1】試験例1における各種有機物からのアンモニアおよび硝酸の発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図1−2】試験例1でオカラおよびバーク堆肥を添加した場合の硝酸の発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図2】試験例2Aにおける土壌添加のアンモニア発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図3】試験例2Aにおける土壌添加の硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図4】試験例2Bにおける土壌添加量の変化によるアンモニア発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図5】試験例2Bにおける土壌添加量の変化による硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図6】試験例2Cにおける土壌添加方法を示す図である。

【図7】試験例2Cにおける土壌添加の硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図8】試験例2Dにおける土壌添加量の変化による硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図9】試験例2Eにおけるコーンスティープリカー添加量の変化による硝酸発生量(mg/l)への影響を示すグラフである。

【図10(A)】実施例1におけるアンモニアの発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図10(B)】実施例1における硝酸の発生量(mg/l)を経時的に示すグラフである。

【図11】実施例1でトマトの苗を定植した様子を示す図である。

【図12】実施例1において生育したトマトの様子を示す図である。

【図13】実施例2において生育したサラダ菜の様子を示す図である。

【図14】試験例3において青枯病菌を接種したトマトの様子を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

以下、本発明を詳細に説明する。

既述のように、従来法では水に多量の有機物を一度に添加するため、有機物の分解過程で大量に発生する中間分解産物によって硝化菌を含む多くの微生物が死滅してしまい、有機物、特に有機態窒素の無機化が十分に行われなかった。

一方、本発明のバイオミネラル含有物の製造方法では、水に有機物を徐々に添加、あるいは一括添加して発酵させることにより、水中に安定した微生物生態系が構築され、有機物の安定的かつスムーズな無機化(バイオミネラル化)が可能となる。発酵期間が終了し、安定した微生物生態系においては、水中又は空気中にもともと存在する硝化菌を含めた多様な微生物種が均衡を保ちながら共生しているため、相当量の有機物を直接添加してもスムーズに無機化でき、微生物生態系も崩れることはない。

有機物中の有機態窒素の無機化に要する微生物としては、たとえば原生動物や、細菌、糸状菌等のアンモニア化成菌、Nitrosomonas属、Nitrobacter属等の硝化菌を例示することができるが、これらに限定するものではない。

【0014】

本発明で用いる有機物としては、タンパク質およびその分解物やアミノ酸、アンモニアなど、有機態窒素を含むものであればよく、固体、液体を問わず使用できる。具体例としては、コーンスティープリカー、堆肥、緑肥、ぼかし肥、落葉などの有機質肥料、魚粉、油粕、オカラ、生ゴミ、米糠などの食品残渣、家畜糞尿やイナワラなどの有機性農業廃棄物、各種汚泥などの有機性廃棄物、並びに有機成分を含んだ各種廃水などを挙げることができ、特に窒素含量の高いコーンスティープリカー、油粕、魚粉およびオカラが好ましい。また、その形状としては、微生物が分解できるものであればよく、大きいものは細断、粉砕等して用いればよい。

本発明で用いる水は、環境中に存在する種々の微生物が生存できるものであればよく、地下水などの自然水や水道水、海水などを用いることができ、特に地下水が好ましい。

【0015】

本発明においては、上記有機物以外にも、微生物源を水に接種することが好ましい。微生物生態系の構築が促進されるためである。微生物源としては、園芸培土などの土壌や、バーク堆肥などの堆肥、石、砂などが例示できるが、これらに限定されない。

微生物源の添加量は、108〜1013個/L、好ましくは1010〜1011個/Lとなるようにすれば良い。また、微生物源として土壌やバーク堆肥を用いる場合は、5〜50g/L、好ましくは10〜20g/L添加する。微生物源の添加時期は発酵開始後10日以内が望ましく、特に発酵開始時点での添加が好ましい。

【0016】

本発明の第1の態様では、水に有機物を少量ずつ徐々に添加して発酵させる。

本発明において、有機物を「徐々に添加する」(徐添加)とは、一括して大量に添加するのではなく、水中の微生物生態系が崩れない程度に少量ずつ分割して添加することを言う。

一度に添加することができる有機物の量は、当該有機物の分解性や温度条件などにより適宜設定すればよいが、具体的には、水1Lに対して、窒素含量として1〜30 mg/回、好ましくは3〜12 mg/回添加する。また、有機物全体としての添加量は、水1Lに対して0.05〜1g/回、好ましくは0.1〜0.4g/回であり、有機物としてコーンスティープリカーを用いる場合は、水1Lに対して0.05〜1 g/回、好ましくは0.1〜0.2 g/回とする。有機物の添加頻度は1回/1〜7日、好ましくは1回/日とする。

また、水に土壌あるいはバーク堆肥などの微生物源を5g/L以上添加する場合は、有機物の添加量を約2〜5倍に増やすことが可能である。これは、土壌粒子などが有害な中間分解産物を吸着する、緩衝効果によるものと思われる。たとえば、土壌などの微生物源を添加しない場合は、有機物の添加量は1Lに対して0.05〜1g/回であるが、土壌を5g/L加えると、1Lに対して2〜5g/回まで添加することが可能になる。

【0017】

また、本発明の第2の態様では、発酵開始時点において、水に有機物を一括添加する。

本発明において、有機物の添加量は、水中の微生物生態系の構築を阻害しない程度の量とする。したがって、有機物の分解性や温度などの各種条件に応じて添加量を適宜設定すればよいが、具体的には、水1Lに対して、窒素含量として1.5〜30mg、好ましくは3〜12mg添加する。また、有機物全体としての添加量は、水1Lに対して0.05〜1g、好ましくは0.1〜0.4gであり、有機物としてコーンスティープリカーを用いる場合は、水1Lに対して0.05〜1 g、好ましくは0.1〜0.2 gとする。

また、水に土壌あるいはバーク堆肥などの微生物源を5g/L以上添加する場合は、有機物の添加量を約2〜5倍に増やすことが可能である。

【0018】

本発明において発酵は、少なくとも、有機物を安定的に無機化するために必要な微生物生態系が水中に構築されるまでに必要な期間行う。したがって、この発酵期間は用いる水や有機物の種類、有機物の添加量、温度条件などにより異なるが、発酵期間終了の目安としては、水中の硝酸発生量が最大化した時点までであり、およそ7〜21日間、好ましくは2週間である。

当該発酵期間における発酵条件としては、常温、好ましくは20〜32℃で、曝気や振盪などによる好気的条件下であればよい。

なお、上記の発酵期間および発酵条件は、本発明の第1態様と第2態様において共通する。

【0019】

発酵期間終了後に得られた発酵液(バイオミネラル含有物)は、植物が吸収可能な硝酸態窒素などのバイオミネラルを豊富に含有している。また、当該バイオミネラル含有物中には、有機物を安定的に無機化するために必要な微生物生態系が構築されているため、添加された有機物を迅速に無機化することができる。

したがって、本発明の第1態様と第2態様により得られたバイオミネラル含有物は、植物の栽培に用いることができる。具体的な用途としては、養液栽培や養液土耕における養液、または追肥用の液体肥料などが挙げられる。また、乾燥固化して、固形肥料にすることもできる。

なお、本発明においてバイオミネラル含有物とは、上記の方法で発酵して得られた発酵液そのものの他、発酵液に濾過や遠心分離処理などを施したものや、吸着樹脂や透析などによるこれらの濃縮物、並びにその乾燥物なども包含するものとする。

【0020】

次に、本発明の養液栽培法について説明する。

本発明は、養液の少なくとも一部として上記の方法により得られたバイオミネラル含有物を用い、当該養液に有機物を直接添加しながら植物を栽培することを特徴とする養液栽培法である。養液栽培とは、植物の成長に必要な養水分を液肥として与える栽培方法であり、培地を用いない水耕栽培、噴霧耕、および培地を用いた固形培地耕があるが、本発明は水耕栽培に好適に用いられる。

本発明において栽培する植物としては、通常養液栽培されている植物であれば特に限定されない。具体例としては、トマト、ナスなどのナス科植物、サラダ菜、レタスなどの軟弱野菜、およびバラなどの花卉が挙げられるが、特にトマト、サラダ菜が好ましい。

【0021】

上記のバイオミネラル含有物を用いて養液を製造する方法としては、発酵液をそのまま、あるいは、他の肥料成分を添加したり、希釈したりして成分組成を調整した後に、養液として植物栽培に供する方法が挙げられる。また、得られた発酵液を濃縮して液体肥料を製造し、既に調製した植物栽培用養液あるいは水に、当該液体肥料を添加することもできる。さらに、上記のようにして製造された植物栽培用養液には、必要に応じて防腐剤などの添加物を混合することもできる。

【0022】

本発明において上記植物の栽培は、上記の養液に有機物を直接添加しながら行うこと以外は、一般的な養液栽培と同様の方法で行うことができる。ここでいう有機物は、消費された養分を補うために添加するものであり、上述のバイオミネラル含有物の製造方法において使用可能なものであればよく、特に窒素含量の高いコーンスティープリカー、油粕、魚粉およびオカラ等が好ましい。

本発明において用いる養液は、相当量の有機物を一度に直接添加しても、極めてスムーズに無機化することができるため、有機物の添加量に関して特に制限はないが、好適には養液1L当たり、窒素含量として30〜150mg/回、有機物全体として1〜5g/回添加する。有機物としてコーンスティープリカーを用いる場合は、1〜5g/回添加する。添加頻度は、1回/1〜14日、好ましくは1回/日とする。

栽培条件は、栽培する植物に適した条件を適宜選択すればよいが、養液中での有機物の無機化を迅速に行うためには、常温、好ましくは20〜32℃で、かつ、好気的条件下で栽培するのが好ましい。

【0023】

上記の方法で植物を栽培することにより、従来の養液栽培法と比べて同等もしくはそれ以上の収量が得られ、品質においても遜色がない。しかも、本発明の養液栽培法では、トマトなどのナス科植物で深刻な被害をもたらす青枯病の発生が抑えられることが明らかとなった。

【実施例】

【0024】

以下に実施例等を挙げて本発明を具体的に説明する。

【0025】

試験例1 各種有機物のバイオミネラル化

500ml三角フラスコに100 mlの蒸留水、土壌1 g、各種有機物1 gを加え、25℃で分解を行った。曝気の目的で、120 rpmで振盪しながら行った。有機物としては、ナタネ油かす((株)三貴)、コーン油かす(太田油脂(株))、魚粉((株)東商)、コーンスティープリカー((株)サカタのタネ、以下、CSLと省略)を用いた。なお、土壌は園芸培土(商品名:苗一番、全農)を用いた(以下同様)。対照として、土壌を添加しないで上記と同様に試験した。

各種有機物から発生するアンモニアおよび硝酸の量を毎日測定した。測定にはアンモニア、硝酸のいずれもRQflex(MERCK社製)を用いた。結果を図1−1に示した。

【0026】

その結果、ナタネ油かす、コーン油かす、コーンスティープリカーなどの植物性のものは約1週間でアンモニアの発生が最大になり、計算上、すべての含有窒素が無機化した(図1−1)。さらに約1週間たって、硝酸の発生が最大化した。魚粉はアンモニア化成が約10日後、硝酸化成が約3週間後と、やや遅れる傾向であった。なお、土壌を添加しない対照区では、アンモニアまでの分解が起きたが、硝酸化成は見られなかった(結果は示さず)。

土壌の代わりにバーク堆肥(清水港木材産業協同組合)を、有機物として市販のオカラ(卯の花)を用いて上記と同様に試験したところ、硝化が起こった(図1-2)。

【0027】

試験例2 微生物と有機物の添加条件

A. 土壌添加の有無の影響

500ml三角フラスコに100mlの蒸留水、CSL 1 gおよび/または土壌1 gを加えて25℃で振盪(120rpm)して、試験例1と同様にしてアンモニアおよび硝酸の発生量を毎日測定した。図2にアンモニア、図3に硝酸の発生量をそれぞれ示す。

その結果、土壌とCSLの両方を加えたもののみ、硝酸の発生が見られた(図3)。土壌のみ、CSLのみでは、硝酸の発生は見られなかった。CSLのみを加えたものは、アンモニア化成まで進んだ(図2)。

【0028】

B.土壌添加量の影響

次に、土壌の添加量を変えて、アンモニアおよび硝酸の発生量への影響を調べた。

すなわち、水(地下水)2リットルにCSLを5 g加え、土壌を0 g, 0.1 g, 1 g, 10 g添加して、25℃でエアーポンプにより曝気を行った。試験例1と同様にしてアンモニアおよび硝酸の発生量を毎日測定した。図4にアンモニア、図5に硝酸の発生量をそれぞれ示す。その結果、土壌を10 g添加した場合にのみ硝酸化成が認められ(図5)、それ以下の添加量ではアンモニア化成までしか進まなかった(図4)。

【0029】

C.徐添加、土壌無添加での硝酸化成

反応初期に有機物を大量に入れるのではなく、毎日少量ずつ添加する徐添加の方法で検討を行った。

すなわち、15リットルの水(地下水)に毎日CSLを1 gずつ加え、「トキワのお茶パック」((株)トキワ産業)に土壌150 gを入れてティーバッグのようにぶら下げ (図6)、25℃でエアーポンプにより曝気した。対照として、土壌の袋をぶら下げないで同様に試験した。試験例1と同様にして硝酸の発生量を毎日測定した。結果を図7に示す。その結果、意外にも土壌を添加しなかった対照区でも、硝化が進んだ(図7)。

このことから、Bの実験のように、初期に大量の有機物(>2.5 g/l)を添加すると、土壌の添加なしには硝化が進まないが、Cの実験のように毎日少量ずつ有機物を添加する徐添加の方法をとれば、地下水のような自然水に棲息する微生物で十分、硝化を進めることができると考えられた。

【0030】

D.徐添加での土壌添加量の影響

そこで次に、2リットルの水(地下水)に土壌を0 g, 0.1 g, 1 g, 10 g添加し、毎日CSLを1 gずつ加え、25℃でエアーポンプにより曝気を行った。試験例1と同様にして硝酸の発生量を毎日測定した。結果を図8に示す。すると、徐添加を行えば、Bの結果とは異なり、土壌の添加の有無にかかわらず硝化が進んだ(図8)。

【0031】

E.徐添加での有機物添加量の影響

2リットルの水(地下水)に25℃でエアーポンプにより曝気を行いながら毎日CSLを0.1 g, 0.2 g, 0.4 gずつ加えた。いずれの場合も、土壌の添加は行わなかった。試験例1と同様にして硝酸の発生量を毎日測定した。結果を図9に示す。その結果、全ての試験区で硝酸の発生が見られた(図9)。よって、CSLの1日当たりの添加量を1 g/L以下とする徐添加の方法であれば、硝化が進むことが分かった。

【0032】

<考察>

以上、Aの結果から、微生物源として土壌を利用すれば、初期の有機物添加量を高めても(10 g/L以上)順調に硝化を進めることができることが分かった。

C、D、Eの結果から、土壌のような微生物の豊富なものを微生物源として利用しなくても、有機物の添加を1リットル当たり1 g以下(1日あたり)とする徐添加の方法をとるならば、硝化を進めることができることが分かった。

Bの結果から、1リットル当たり2.5 g以上の有機物を初期に加えると、土壌を5g/L以上添加しなければ、硝化菌が死滅するなどして硝化が進まなくなることが分かった。しかし、Eのように1リットルあたり1日に0.5 g程度の徐添加の方法を採れば、土壌の添加がなくても硝化を進めることができることが分かった。従来の無機化技術で硝酸発酵が難しかったのは、初期に大量の有機物を添加してしまうことにより、硝化菌が死滅してしまうためであると考えられた。

【0033】

実施例1 バイオミネラルによるトマトの養液栽培

まず、コントロール実験として、発酵期間を置かずに、水耕液に有機物を添加して養液栽培した場合の植物の状態を調べた。

すなわち、3リットルの水(地下水)が入ったワグネルポットに、トマト(品種名’ポンデローザ’)の2週間苗を定植し、CSLを15グラム加えてエアーポンプで曝気し、常温で経過を観察した。栽培開始後3日ほどで植物は黄化し、枯死した。これは、CSLが分解されてできた中間分解産物がトマトの根に障害を与えたものと考えられる。

【0034】

次に、本発明の方法によって養液内の有機物を無機化する発酵期間を設け、その後定植して養液栽培を行った。

すなわち、各3リットルの水(地下水)が入った4つのワグネルポットに、土壌を30 g加え、常温でエアーポンプにより曝気した。CSLを毎日5 gずつ各ポットに添加した。試験例1と同様にしてアンモニアおよび硝酸の発生量を毎日測定した。図10(A)にアンモニア、図10(B)に硝酸の発生量をそれぞれ示す。図10(A)、(B)において、「1アンモニア(硝酸)」とは、No.1のポットにおけるアンモニア(硝酸)の発生量のことである。また、2〜4についても同様である。その結果、約2週間で4つのポットの硝化がピークに達した(図10(B))。

CSL添加開始から2週間後、トマト(品種名’ポンデローザ’)の2週間苗を1株/ポットずつ定植し(図11)、常温で曝気を継続しながら養液栽培を行った(バイオミネラル区)。定植時に、カルシウム、マグネシウムなどの無機成分の不足を補うため、カキ殻石灰(商品名「セルカ」、全農)を各ポットに30 g加えた。定植後、CSLの添加量は各ポット一日に1〜5gとした。

一方、コントロールとして、化学肥料(大塚化学、大塚A処方)を水に混合した養液を用いたこと以外は、バイオミネラル区と同様に養液栽培を行った(化学肥料区)。施肥量は、窒素の施肥量がバイオミネラル区と等しくなるようにし、毎日追肥を行った。

その結果、定植後4週目の時点で、バイオミネラル区(図12の左列)と化学肥料区(図12の右列)とで順調な生育が認められ、トマトの生育に差は見られなかった。したがって、養液に有機物を直接添加する本発明の方法により、従来法と同等の生育結果が得られることが明らかになった。

【0035】

実施例2 バイオミネラルによるサラダ菜の養液栽培

サラダ菜でも栽培試験を行った。

すなわち、15リットルの水(地下水)が入ったプランター(63×23×18cm)にCSLを毎日1 g添加し、常温で曝気を続ける発酵期間を設けた。2週間後、図7に示したように硝化が進んだのを確認した後、サラダ菜('岡山サラダ菜'、タキイ種苗)の約1週間苗を16株/プランター定植し、常温で養液栽培を開始した(バイオミネラル区)。定植後のCSL添加量は一日に1〜3 gとし、養液内に直接添加した。

化学肥料区(コントロール)として、化学肥料(大塚化学、大塚A処方)を水に混合した養液を用いたこと以外は、バイオミネラル区と同様に養液栽培を行った。なお、施肥量は、窒素成分の添加量をバイオミネラル区とそろえ、毎日追肥を行った。

その結果、バイオミネラル区(図13の手前側)と化学肥料区(図13の奥側)とで、定植後4週目の時点でプランター全体の収量を比較したところ、バイオミネラル区350 g、化学肥料区312 gで、バイオミネラル区の方がやや生育が良かった。葉色や食味などについては、両試験区で特に差は認められなかった。

したがって、サラダ菜については、養液に有機物を直接添加する本発明の方法により、従来法と同等以上の生育結果が得られることが明らかになった。よって、他の植物についても、本発明の方法により栽培可能であると推測される。

【0036】

試験例3 バイオミネラル栽培による青枯病抵抗性試験

本発明の方法により栽培した植物の青枯病抵抗性について、以下のように試験した。

まず、CPG寒天培地(組成:1Lあたりカザミノ酸1g、ペプトン10g、グルコース5g、寒天16g)上で青枯病菌(Ralstonia solanacearum 03-01487株)を32℃3日間静置培養した。増殖した菌体を滅菌水に懸濁し、青枯病菌接種源とした。

【0037】

次に、15リットルの水(地下水)が入ったプランター(63×23×18cm)にCSLを毎日1g添加し、常温で曝気を続ける発酵期間を設けた。2週間後、トマト(品種名’ポンデローザ’)の2週間苗を16株/プランターずつ定植し、32℃で養液栽培を開始した(バイオミネラル区)。定植後のCSL添加量は1g/日とした。定植の2日後、9日後、および11日後に、上記で得られた青枯病菌(108〜1010cells)を養液内に接種した。

一方、化学肥料区(コントロール)として、化学肥料(大塚化学、大塚A処方)を水に混合した養液を用いたこと以外は、バイオミネラル区と同様に養液栽培および接種を行った。なお、施肥量は、窒素成分の添加量をバイオミネラル区とそろえ、毎日追肥を行った。

【0038】

その結果、定植後13日目の時点で、化学肥料区では11株が青枯病により萎凋した(図14上側)が、バイオミネラル区では全く病株の発生がなかった(図14下側)。

したがって、本発明の方法で栽培することにより、青枯病の発生を抑制できることが明らかになった。

【産業上の利用可能性】

【0039】

本発明によれば、養液に直接有機物を添加することができる養液栽培法が提供され、有機物のみから養液栽培・養液土耕用の養液、あるいは追肥用の液体肥料を製造することも可能となる。従来、養液土耕で利用できる有機物は液体に限られていたが、本発明により、固形の有機物を原料に養液を製造することが可能となった。

さらに、本発明では、有機物を固体・液体の区別なく使用して養液化することができるため、多様な原料を用いて養液を製造できるだけでなく、有機性廃棄物の有効利用法としても有望である。

しかも、本発明の養液栽培方法では、トマトなどナス科植物で深刻な被害をもたらす青枯病の発生を防ぐことができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水に、以下(a)に記載の条件を満たすように以下(b)に記載の有機物の添加を行い、曝気を行いながら培養することによって、以下(c)に記載の微生物生態系を構築する工程を行うことを特徴とする、植物栽培用養液の製造方法。

(a) 一度の添加量が1Lに対して0.05〜1gの以下(b)に記載の有機物を、1〜7日に1回添加する条件。

(b) コーンスティープリカー, 堆肥, 緑肥, ぼかし肥, 落葉, 魚粉, 油粕, オカラ, 生ゴミ, 米糠, 家畜糞尿, 及びイナワラから選ばれる1以上のもの。

(c) 1Lに対して66.67mgのコーンスティープリカーを一度に添加した際に、中間分解産物であるアンモニアの発生を抑えて硝酸態窒素にまで1日で分解して硝酸を生成することが可能である、硝化菌を含む微生物生態系。

【請求項2】

前記水が、微生物が生息する自然水である、請求項1に記載の植物栽培用養液の製造方法。

【請求項3】

前記水が、地下水である、請求項1又は2に記載の植物栽培用養液の製造方法。

【請求項4】

請求項1〜3のいずれかに記載の方法によって製造された植物栽培用養液を用いることを特徴とする、液体肥料の製造方法。

【請求項5】

植物の養液栽培法であって、;請求項1〜3のいずれかに記載の方法にて製造され, 且つ, 前記(c)に記載の微生物生態系を含有する植物栽培用養液に、以下(d)に記載の条件を満たすように有機物を直接添加し、曝気を行いながら植物を栽培することを特徴とする、;植物の養液栽培法。

(d) 一度の添加量が1Lに対して1〜5gの前記(b)に記載の有機物を、1〜14日に1回添加する条件。

【請求項1】

水に、以下(a)に記載の条件を満たすように以下(b)に記載の有機物の添加を行い、曝気を行いながら培養することによって、以下(c)に記載の微生物生態系を構築する工程を行うことを特徴とする、植物栽培用養液の製造方法。

(a) 一度の添加量が1Lに対して0.05〜1gの以下(b)に記載の有機物を、1〜7日に1回添加する条件。

(b) コーンスティープリカー, 堆肥, 緑肥, ぼかし肥, 落葉, 魚粉, 油粕, オカラ, 生ゴミ, 米糠, 家畜糞尿, 及びイナワラから選ばれる1以上のもの。

(c) 1Lに対して66.67mgのコーンスティープリカーを一度に添加した際に、中間分解産物であるアンモニアの発生を抑えて硝酸態窒素にまで1日で分解して硝酸を生成することが可能である、硝化菌を含む微生物生態系。

【請求項2】

前記水が、微生物が生息する自然水である、請求項1に記載の植物栽培用養液の製造方法。

【請求項3】

前記水が、地下水である、請求項1又は2に記載の植物栽培用養液の製造方法。

【請求項4】

請求項1〜3のいずれかに記載の方法によって製造された植物栽培用養液を用いることを特徴とする、液体肥料の製造方法。

【請求項5】

植物の養液栽培法であって、;請求項1〜3のいずれかに記載の方法にて製造され, 且つ, 前記(c)に記載の微生物生態系を含有する植物栽培用養液に、以下(d)に記載の条件を満たすように有機物を直接添加し、曝気を行いながら植物を栽培することを特徴とする、;植物の養液栽培法。

(d) 一度の添加量が1Lに対して1〜5gの前記(b)に記載の有機物を、1〜14日に1回添加する条件。

【図1−1】

【図1−2】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10(A)】

【図10(B)】

【図6】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図1−2】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10(A)】

【図10(B)】

【図6】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【公開番号】特開2012−228253(P2012−228253A)

【公開日】平成24年11月22日(2012.11.22)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2012−150343(P2012−150343)

【出願日】平成24年7月4日(2012.7.4)

【分割の表示】特願2005−309250(P2005−309250)の分割

【原出願日】平成17年10月25日(2005.10.25)

【出願人】(501203344)独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 (827)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成24年11月22日(2012.11.22)

【国際特許分類】

【出願日】平成24年7月4日(2012.7.4)

【分割の表示】特願2005−309250(P2005−309250)の分割

【原出願日】平成17年10月25日(2005.10.25)

【出願人】(501203344)独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 (827)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]