水素発生用合金とその製造方法

【課題】水と接触させるだけで水素を発生し、長時間に渡って安定して水素ガスを発生し続け、なおかつリサイクルも容易な水素発生用合金を提供する。

【解決手段】アルミニウムを含む第1の金属と、亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる第2の金属(第2の金属は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(第3の金属は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)とを660℃以上に加熱して、溶融合金を得る第1のステップと、前記溶融合金を、水に接触させて冷却して、固化合金を得る第2のステップによって製造される、前記固化合金によって、前記課題は解決する。該固化合金を、10〜90℃の水と接触させると、実質的に第1の金属のみが水と反応して、水素を効率的に発生する。それ以外の金属は0価のまま残存し、反応終了後、回収、再利用できる。

【解決手段】アルミニウムを含む第1の金属と、亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる第2の金属(第2の金属は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(第3の金属は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)とを660℃以上に加熱して、溶融合金を得る第1のステップと、前記溶融合金を、水に接触させて冷却して、固化合金を得る第2のステップによって製造される、前記固化合金によって、前記課題は解決する。該固化合金を、10〜90℃の水と接触させると、実質的に第1の金属のみが水と反応して、水素を効率的に発生する。それ以外の金属は0価のまま残存し、反応終了後、回収、再利用できる。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、水素発生用合金に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、水素を発生させる方法として(1)天然ガスや石油等の炭化水素を酸素、空気または水蒸気などと高温で反応させる部分酸化法や改質法、(2)水と炭素による熱分解反応を用いる方法、(3)金属を酸に溶解する方法、などが知られている。しかしながら、(1)および(2)の方法では、水素とともにCO等が副生するため、高純度の水素が得られない、(3)の方法では酸を必要とするため取り扱いに難点がある、等の問題がある。

【0003】

上記以外の方法として近年、水を水素源とし、これをアルミニウムと反応させて水素を得る方法が報告されている。アルミニウムは軽量であり、空気中で発火したり、さびたりすることがなく、安定に貯蔵できる。なおかつ、中性の水と反応して水素ガスを発生するという利点がある。しかしアルミニウムは空気中で表面に不動態膜を形成する性質を有するため、常温ではそのまま水と反応し難いという問題がある。

【0004】

このような問題を克服するため、特許文献1では、水中にて圧縮バネにて強い力をかけつつ、電動モーターでアルミニウムを磨耗させ、新鮮なアルミニウム金属を露出させて水素を発生する方法が考案されている。

【0005】

また特許文献2にあるように、酸性またはアルカリ性の状態にした水をアルミニウムに接触し、水素を取り出す方法も考案されている。

【0006】

これに対し、アルミニウムに何らかの化学的・物理的処理を施し、それによって、アルミニウム本来の安定な性質を保持しながら、アルミニウムを水に対し反応活性にする試みが報告されている。

【0007】

例えば特許文献3には、Al−Biの溶融合金を10000℃/secの冷却速度で急速冷却して薄膜を作製すると、該Al−Bi合金薄膜は、水に対して高い活性を有し、水と継続して反応し水素を発生することが報告されている。

【0008】

また、特許文献4には、アルミニウム表面に、真空中もしくは不活性ガス雰囲気下で金属酸化物粒子または粉末を焼き付けた焼成複合体が、水との接触により水素ガスを発生させる性能を有することが報告されている。

【0009】

さらに、特許文献5は、水と有機溶媒とを含む混合溶媒中で、アルミニウム又はアルミニウム合金を粉砕することで金属材料を得たところ、該金属材料は水との接触によって効率よく水素を発生することが報告されている。

【0010】

特許文献6には、アルミニウム金属の固体を磨いて原子状アルミニウムを露出させ、そこにインジウムまたはガリウムを液状で浸して水素発生用合金を作るという方法が開示されている。

【0011】

特許文献7には大過剰の低融点合金(ガリウム、インジウム等)にAl、Mg、Znの少なくとも一種を拡散させ、水素発生用合金を作る方法が開示されている。

【0012】

さらに特許文献8には、Al、Zn、Mgのうちの一種類以上を含む第1の金属と、Ga、Cd、In、Sn、Sb、Hg、Pb、Biから選ばれる第2の金属とを、前記第1の金属の融点以上の温度にて溶融して溶融合金を得る第1のステップと、

前記第1のステップによって形成された前記溶融合金を水に接触させて、冷却固化すると共に、表面に前記第1の金属に由来する水酸化物を形成した固化合金を得る第2のステップと、

によって、優れた性能の水素発生用合金が得られることが開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0013】

【特許文献1】特開2004−123517号公報

【特許文献2】特開2005−200283号公報

【特許文献3】特公平7−62198号公報

【特許文献4】特開2005−162552号公報

【特許文献5】特開2007−254256号公報

【特許文献6】特開2002−161325

【特許文献7】特開2003−12301

【特許文献8】国際公開2008/004428号パンフレット

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

上述の先行技術はそれぞれ有用な方法であるが、次のような課題が存在する。

【0015】

まず、特許文献1の方法は、一見して分かる通り、装置が大掛かりである。また、モーターの回転によって常に新鮮なアルミニウム表面を露出させ続けなくてはならず、エネルギー的にも必ずしも有利でない。さらに、水として、水道水は適用できず、純水を用いなければならないという制約もある。

【0016】

特許文献2の方法では、継続的に水素を得るためには、強酸もしくは強塩基性の水溶液が大量に必要になる。すなわち、中性の水と穏和な条件で反応するという、アルミニウムの利点を十分に活かすことができない。

【0017】

一方、特許文献3〜8の方法は、アルミニウムを中性の水と反応させ、水素を得る方法としては有用であるが、その前提となる合金製造プロセスが煩雑である。

【0018】

特許文献3では、Al−Biの溶融合金を10000℃/sec以上の冷却速度で急速冷却することにより、良好な性能の水素発生用合金を製造しているが、そのためには大掛かりな装置が必要である。しかも、得られるのは薄膜であるから、装置が大掛かりな割りに、得られる合金の量は少なく、取り扱いもやや面倒である。

【0019】

特許文献4の方法では、真空中もしくは不活性ガス雰囲気下で、金属酸化物をアルミ表面に焼き付けるという煩雑な処理を必要とする。

【0020】

特許文献5の方法は、「水/有機溶媒」混合溶媒中でアルミニウムを微細に粉砕するという、特殊な工程を要する。

【0021】

特許文献6の方法は、固体のアルミニウム基盤を部分的に磨いて原子状アルミニウムを露出させ、それを好ましくは減圧条件下、溶融金属に浸して合金を作るという方法であり、操作が煩雑であり、製造規模が大きくなると、合金作製には長時間を要する。

【0022】

特許文献7の方法は、高価なインジウム、ガリウムを大過剰に要し、アルミニウムは少量であるため、生産効率の上で問題がある。

【0023】

一方、特許文献8の方法は、特定の組成を有する含アルミニウム合金を原料とし、これを水と接触させて冷却するだけで、簡便に水素発生用合金を製造できる優れた方法である。用いる水としては水道水で十分であり、得られた水素発生用合金も空気中に保存できる。このようにして作製した合金は、水と接触させるだけで水素発生反応を開始し、長時間にわたって安定して水素ガスを得ることができる。

【0024】

この方法は、中〜小規模での水素発生用合金の製造には非常に有用な方法である。しかし、この特許文献8においては、「アルミニウム以外の金属(Zn、Mg、Ga、Cd、In、Sn、Sb、Hg、Pb又はBi)」が合金中の主成分を占め、合金を高温の水(主に煮沸状態の水)に接触させることで、これら「アルミニウム以外の金属」が水と反応して水素を発生している。合金中のアルミニウム量は概して少量(数%)であり、このアルミニウムは、本来水と反応しにくい上記「アルミニウム以外の金属」を活性化し、水との反応を可能にする役割を担っていると考えられる。すなわち、本方法では、アルミニウム以外の高価な金属が水と反応し、酸化されてしまうため、これらを再利用するためには還元処理を施さねばならない。したがって、金属の回収・再利用まで含めて考えると、相応の負荷がかかるものであった。

【0025】

以上の通り、アルミニウムを水と反応させて水素を得るための発明が、これまで種々なされているが、操作の効率化という観点からは、なお改善の余地があった。

【課題を解決するための手段】

【0026】

本発明者らは、とりわけ特許文献8の簡便さ、効率的な水素発生性能に着目し、当発明の長所を取り入れながら、金属の回収・再利用を容易にする方法について、鋭意検討を行った。

【0027】

その結果、特許文献8に開示された方法で作製したアルミニウム合金において、その組成を、アルミニウムを主成分とする特定の組成とし、なおかつ水素発生ステップの水として「煮沸状態よりも低い温度の水」を用いることにより、アルミニウムのみが選択的に水と反応し、水素を効率的に発生し、それ以外の金属は未反応のまま系内に残存するという知見を見出し、本発明に到達した。

【0028】

すなわち本発明は、次の[発明1]〜[発明4]を含む。

【0029】

[発明1]

アルミニウムを含む第1の金属と、

亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む第2の金属(ここで、第2の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、

融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(ここで、第3の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)と、

を、アルミニウムの融点以上の温度に加熱して、第1〜第3の金属を含む溶融合金を得る第1のステップと、

前記溶融合金を、水に接触させて冷却して、固化合金を得る第2のステップと、

によって製造される、前記固化合金によりなる水素発生用合金。

【0030】

[発明2]

前記低融点金属が、スズ、ビスマス、インジウム、ガリウム、鉛、カドミウム、アンチモンのいずれか1つ以上の金属である、発明1又は発明2に記載の水素発生用合金。

【0031】

[発明3]

発明1又は発明2に記載の水素発生用合金を、さらに10〜90℃の水と接触させ、実質的に第1の金属のみを選択的に水と反応させる第3のステップを含む、水素の発生方法。

【0032】

[発明4]

第3のステップ終了後に、水中に残存した、使用済みの金属固体を回収し、

該金属固体の中から、少なくとも第3の金属を回収するステップ

を含むことを特徴とする、

発明3に記載の水素の発生方法。

【0033】

本発明と特許文献8ではどちらもアルミニウムを含む溶融合金を水で冷却し、得られた固化合金を水素発生溶合金とする点では共通する。

【0034】

しかし本発明では、特許文献8と異なり、合金中の主成分はあくまでもアルミニウムであって、水と反応するのもあくまでアルミニウムである。第2の金属、第3の金属は、アルミニウムの反応性を高める役割を担っており、それ自身は水と反応しない。その結果、軽量のアルミニウムを最大限、合金内に含有させ、反応に活用することができ、なおかつ高価な第3の金属を回収・再利用できることとなった。

【0035】

本発明によって、とりわけ大規模での水素発生合金の作製が、著しく有利となり、該合金を用いることで、水素発生が著しく有利となった。

【発明の効果】

【0036】

本発明によれば、ごく簡便な操作により、優れた水素発生能を有する水素発生合金が提供される。本方法で得られる水素発生用合金は、空気中でも安全に貯蔵でき、なおかつこれに水を注ぐだけで速やかに、かつ高いアルミニウム利用効率で水素を得ることができる。しかも、アルミニウムのみを選択的に反応させ、残る金属は未反応のまま系内に残存させ、後に回収することができる。

【発明を実施するための形態】

【0037】

以下、本発明について、さらに詳細に説明する。

【0038】

本発明の水素発生用合金は、三種類の異なる第1の金属(これを「金属A」と呼ぶこともある)、第2の金属(これを「金属B」と呼ぶこともある)、及び第3の金属(これを「金属C」と呼ぶこともある)を含有する「A−B−C」合金である。すなわち、「金属A」はアルミニウムを含み、「金属B」は、亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む金属であり、「金属C」は、融点が230℃以下である低融点金属を含む金属である。

【0039】

本発明においては、「第1の金属」「第2の金属」および「第3の金属」を含む三元系合金を必ず用いなければならない。「第2の金属」または「第3の金属」を欠いた溶融合金を、同様の「水との接触による冷却」に付しても、十分な水素発生能を有する固化合金は得られない。

【0040】

ここで「金属B」としては、上記3種類の金属の何れも好適に採用できるが、亜鉛は、比較的少量であっても特に高い効果を発揮するから、亜鉛が特に好ましいものの一つである。

【0041】

「金属C」としては、融点がスズの融点(230℃)以下である、金属または合金であれば使用可能である。特に、スズ、ビスマス、インジウム、ガリウム、鉛、カドミウム、アンチモンのいずれか1つ以上の金属または2種類以上からなる合金が好ましい。さらには、融点が100℃以下である低融点金属を用いることが、水との反応により発生する単位時間当たりの水素発生速度が上昇するため、より好ましい。中でもスズは、安価である上、少量であっても優れた性能の水素発生用合金を作製できるために、「金属C」としてはスズを含むことが、特に好ましい。但しスズ単独では融点が230℃あるため、融点を下げ、水素発生性能を向上させるために、他の金属も併用し、合金として用いることが好ましい。「Sn−Bi−In」合金はそうした、好適な「金属C」の一例である。例えばこの「Sn−Bi−In合金」の組成として「Snが10〜25重量%、Biが40〜70重量%、Inが15〜40重量%」は好ましいものの1つである。

【0042】

金属A、金属B、金属Cの比については、既に述べた通り、金属Bは、金属Aを基準に0.1重量%以上10重量%以下、金属Cも、金属Aを基準に0.1重量%以上50重量%以下である。すなわち、金属Aに比べて、金属B、金属Cが質量的に超えない組成において、水との接触という簡単な操作により、良好な効率で水素を発生でき、なおかつ、金属Aを専ら水と反応させ、金属BとCを未反応のまま回収できる。中でも、金属Bの量は、金属Aを基準に1重量%以上5重量%以下であることが好ましく、金属Cの量は、金属Aを基準に5重量%以上40重量%以下であることが好ましい。金属B,Cの量が前記下限値に達すると、水素発生速度が顕著に向上する傾向が見られる。また、上限値を超えても、水素発生速度のさらなる向上は生じ難く、本発明は、多成分の中でアルミニウムを選択的に水と反応させるという特徴を持つことと相まって、合金単位重量あたりの水素発生量が小さくなる。

【0043】

本発明は、

[第1のステップ]

アルミニウムを含む第1の金属と、

亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む第2の金属(ここで、第2の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、

融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(ここで、第3の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)と、

を、アルミニウムの融点以上の温度に加熱して、第1〜第3の金属を含む溶融合金を得るステップ。

【0044】

[第2のステップ]

前記溶融合金を、溶融状態を保ったまま、水に接触させて冷却して、固化合金を得るステップ。

の2工程によって作製される「水素発生用合金」の発明である。

【0045】

そしてさらに、

[第3のステップ]

前記第1〜第2のステップによって作製した水素発生用合金を、水と接触させる第3のステップ

を含む「水素発生方法」の発明である。

【0046】

また、[第3のステップ]の終了後に、[回収ステップ]を施すことにより、少なくとも金属C(さらには金属B)を「未反応の金属」として、回収することもできる。

【0047】

したがって、本明細書では、以下「第1のステップ」〜「第3のステップ」、「回収ステップ」の順を追って説明する。

【0048】

まず「第1のステップ」について説明する。

「第1のステップ」は、第1、第2、第3の金属を耐熱容器内に導入し、アルミニウムの融点以上に加熱して溶融させることにより、実施できる。金属を溶融させる順序としては、其々の金属を別々に加温して溶融後に混合しても良いし、予混合後に溶融しても良い。どちらの順序でも、最終的な水素発生用合金の水素発生能に影響を及ぼさないので、通常は予混合後に溶融することが、簡便で好ましい。

【0049】

加熱処理中の雰囲気は、空気を好ましく採用することができる。不活性ガス(窒素など)を用いることもできるが、そのような特別な雰囲気を設定する必要はない。

【0050】

加熱温度はアルミニウムの融点(660℃)以上が必要である。アルミニウムが十分に融解するまで、加熱を続けることが望ましい。また、続く「第2のステップ」は「第1のステップ」で得た溶融合金を、溶融状態を保ったまま、固体材料に接触させることが大切であるので、10℃程度の余裕をみて670℃以上に加熱することは好ましい態様である。

【0051】

先述の通り、金属Cの融点は230℃以下であり、金属Bのうち、亜鉛の融点は420℃、マグネシウムの融点は650℃であり、何れもアルミニウムよりも低い。従って、660℃以上に加熱することで、「A−B−C合金」は全体として液状となる。

【0052】

ケイ素については単体の融点が1410℃であり、アルミニウムの融点よりも高温であるが、下記に示す通り、アルミニウムとケイ素は共晶混合物を形成する。

【0053】

【化1】

【0054】

従って、金属Bとしてケイ素を用いた場合であっても、第1の金属を基準としてケイ素成分が概ね25質量%以下であるならば660℃以上に加熱することで、「A−B−C合金」は全体として液状となる。ケイ素含有量がさらに増加し、ある温度においてケイ素の液相線濃度を越えた場合に限り、ケイ素成分は全量が溶融せずに一部析出した状態をとる。析出した形態であっても合金そのものの性能が低下することはないが、続く「第2のステップ」における固化工程において、成形性の面から不都合が生じることがあるため、加熱温度はケイ素の液相線以上の温度とすることが望ましい。

【0055】

加熱温度の上限については特に限定されることはないが、あまり高温にしてもメリットはないので、加熱設備の能力の観点から1300℃以下であることが好ましく、1100℃以下であることがより好ましい。第2の金属として亜鉛を用いる場合には、亜鉛の沸点(907℃)以下であれば、亜鉛成分の揮発を抑制することができることから、設備の負荷が低減でき、好ましい。

【0056】

第1のステップで加熱して得た溶融金属は、各成分を十分混ざり合わせれば、均質な溶融合金になるので、攪拌等によって均質な状態にした上で、続く第2のステップに供することが好ましい。

【0057】

次に「第2のステップ」について説明する。「第2のステップ」は、「第1のステップ」で得た溶融合金を、溶融状態を保ったまま水に接触させて冷却し、固化合金を得る工程である。

【0058】

本ステップでは、溶融状態にある合金を水を用いて冷却を行うことが重要である。なるべく一時に全量が水と接触するよう、合金を水中に投入する方法は好ましい。具体的には溶融合金1gあたり、20ml以上の過剰の水を用いて冷却することが好ましい。第2ステップで用いる水の量に上限はなく、溶融合金1gあたり1000mlを用いることも可能であるが、あまり多量に用いると、生産性が低下するので、当業者が適宜、水の量を設定することが好ましい。典型的には溶融合金1gあたり1〜5gの水を用い、その水の中に、合金を投入して冷却するのが、好ましい態様の1つである。

【0059】

第2ステップにおいて、水を用いず、空気中で放冷、固化させたり、有機溶媒に接触させたりして冷却しても、このように生成された固化合金では、水に触れるだけでは容易に水素ガスを発生しない。また低温とはいえ、液体窒素をかけたりする方法で固化させた場合、本来の水素発生能は得られなくなる。これは、冷却速度が十分でなく、あるいは冷却効果が合金内で不均一となって、第2、第3の成分が固化中に相分離するためと推測している。ただし、本ステップでは、例えば特許文献3ほど高い冷却速度を必要としないため、大掛かりな冷却機構を備えたり、固化合金を極度に薄膜化させたりする必要はない。

【0060】

第2のステップも、空気中で好ましく実施できる。不活性ガス(窒素など)下で行うこともできるが、特にそのような条件を設定しなくても良い。

【0061】

用いる水は純水でも水道水でも良い。量産を行う場合は、コストの問題から、工業用の上水を用いることが特に好ましい。また、ここで使用する水の温度は何度でも良いが、50℃を超えると、固化した合金が水と反応して水素を発生しやすいので、冷たい水(例えば25℃以下の水。氷水など)を用いることが好ましい。

【0062】

用いる水の量に特別の制限があるわけではないが、溶融合金の熱エネルギーを吸収してなお50℃以下の温度が維持される程度の過剰量の水を用いるのが好ましい。

【0063】

冷却が完了した固化合金は、さらに水に接触すると、次第に水と反応して水素ガスを発生するので、冷却固化したのを確認後、速やかに水から引き上げることが望ましい。

【0064】

水中で冷却固化した合金の表面には、微細な穴が多数存在している。また表現が水酸化物に覆われているため、金属に通常あるべき光沢は見受けられず、灰色を呈している。

【0065】

以上の方法にて得られた水素発生用合金は、乾燥した空気中であれば、水素発生能を損なうことなく安定して保存することが可能である。一方、湿度の高い雰囲気中で長期間保存すると、水分と反応し、水素ガスを発生することがあるため、その後の水素発生プロセスにおける、合金重量当りの水素発生量が低下することがある。したがって湿度の高い空気中にあまり長時間保存することは好ましくない。

【0066】

続いて「第3のステップ」について説明する。

【0067】

「第3のステップ」は、第2のステップにより作製した水素発生用合金を水と反応させることにより、水素ガスを発生させる工程である。使用する水の種類については特に制限がなく、超純水を用いても、水道水を用いても、その水素発生挙動には顕著な相違がない。よって実際は水道水、工業用の上水を用いることが、経済的な観点から好ましい。

【0068】

接触させる水の温度は0℃以上100℃以下の任意の温度であっても構わないが、前述のとおり、通常10〜90℃であり、好ましくは20〜80℃、特に好ましくは50〜70℃である。特に50〜70℃という温度を採用することは、速い速度で水素ガスを得ることを可能にし、なおかつ金属BやCの反応を安定的に抑制できるために、好ましい態様の1つである。

【0069】

これらの温度範囲の場合、金属A(アルミニウム)は水と良好な反応性を示すのと対照的に、金属Bと金属Cは、水と事実上反応せず、0価の金属のまま維持される。このことは第3工程終了後の回収合金のXRDチャートにおいて、金属酸化物としては水酸化アルミニウムに帰属するピークが検出され、他の金属成分については0価の金属を示すピークが認められたことから裏付けられる(図1を参照)。このように、金属A(アルミニウム)だけを選択的に反応させるような条件で「第3のステップ」を実施した場合には、とりわけ、高価な「金属C」を水素発生工程終了後に回収して、還元処理なしで再利用することが可能となるため、特に好ましい。

【0070】

添加する水の量に関しては、水素発生用合金中のアルミニウム含有量に対して反応当量以上であればよい。本合金を燃料電池用の水素源として想定した場合には、合金と水の合計質量当たりから発生する総水素発生量が多ければ多いほどよいことから、水素発生用合金中のアルミニウム含有量に対して1〜5反応当量であることが好ましい。水の容量が比較的少ない場合には、反応熱に対して水の温度を制御するために、適宜冷却したり、水の添加速度を調整したりすることが好ましい場合もある。

【0071】

一方で、生産効率にこだわらない小規模の装置の場合には、上記よりも大過剰の水(例えば、100反応当量、1000反応当量)を用いることは妨げられない。

【0072】

「第3のステップ」に供する固化合金としては、「第2のステップ(冷却工程)」で得た固化合金の塊をそのまま用いることも可能である。但し、事前に固化合金を一定の粒度に粉砕して使用する方が、水素の発生が安定するため、好ましい。

【0073】

最後に、任意ステップである「回収ステップ」について説明する。「回収ステップ」とは、「第3のステップ」終了後、水中に残存した合金を回収する工程のことをいう。

【0074】

既に述べたように、「第3のステップ」において沸騰水(100℃)を用いた場合、金属A(アルミニウム)の他に、金属B,Cも、少なくとも一部は水と反応するため、回収された金属A,B,Cはいずれも水酸化物等に変換しており、次のバッチの合金作製に使用するためには、還元処理が必要である。

【0075】

これに対し、「第3のステップ」に「沸騰水よりも低い温度の水」を使用した場合には、前述のように、金属B,Cは未反応の0価金属として残存する。このため、例えば融点差を用いて、これら0価金属を、反応生成物の水酸化アルミニウムから分離させることができる。特に、金属Cは沸点が230℃以下の合金であるから、比較的僅かな加熱を行うだけで液状になる。液体になった金属Cはろ過、もしくはデカンテーション等、常用の手段に付すことによって、未反応の状態のまま容易に回収でき、次バッチの合金作製に再利用できる。このため、「回収ステップ」を行うと、本発明の目的を一層好ましく達成できる。

【0076】

以上述べたことを総合すると、

第3のステップの水として、10〜90℃の水を用いることによって、

第3のステップにおいて、実質的にアルミニウムのみを選択的に水と反応させ、なおかつ、

第3のステップ終了後に、水中に残存した、使用済みの金属固体を回収し、

該金属固体の中から、少なくとも金属Cを回収するステップ

を含む、前記、水素の発生方法は、高価な金属Cを繰り返し再利用できるという点で、本発明の特に好ましい実施態様として挙げられる。

【0077】

[実施例]

以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はかかる実施例に限定されるものではない。

【実施例1】

【0078】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に300ccの超純水中に投入して急冷した。25℃の水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水中30ml中に投入し、水素発生速度を測定した。

【0079】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり52.1cc/min.であった(開始時から5分間の平均値の全水素発生量を反応時間(5分間)で除した値。0℃、1気圧換算。以下、本明細書で同じ))。反応開始から48時間経過後の水素発生反応による水素ガスの発生量は5.83NL(NLとは、0℃、1気圧に換算したリットル数をいう。以下、本明細書において同じ。)であった。水素発生量から算出されるアルミニウムの利用効率は94%であった。合金の重量当たりの水素発生量は0.82NLであった。

【0080】

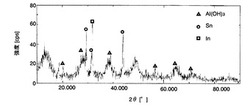

水素発生終了後、水中に沈んだ固体を回収し、均一化した上でXRD測定した。この結果を図1に示す。このようにAl-Oに起因するピークのみが観測され、他の金属と酸素の結合を示すピークは観測されなかった。すなわちAlが選択的に水と反応したことが判った。

【実施例2】

【0081】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、25℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0082】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.35ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は87%、水素発生量は5.42NLであった。

【0083】

このように、実施例2では第3のステップとして25℃の水を用いたが、アルミニウムの利用効率は87%と、比較的良好な結果を得た。

【実施例3】

【0084】

4.0gのアルミニウムに対し0.01gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0085】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり12.3ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は88%、水素発生量は4.38NLであった。

【0086】

このように、実施例3では第1のステップにおける金属Aに対する金属Bの添加量を0.25質量%と、実施例1よりも添加量を抑えた結果、水素発生速度やアルミニウムの利用効率は低下するものの、高い水素発生能を維持していることがわかる。

【実施例4】

【0087】

4.0gのアルミニウムに対し0.1gのSiを黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−Si混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0088】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり20.4ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は90%、水素発生量は4.5NLであった。

【0089】

このように、実施例4では第1のステップにおける添加金属Bとしてケイ素を用いたものの、亜鉛を用いた場合と同様に高い水素発生速度やアルミニウムの利用効率を維持していることがわかる。

【実施例5】

【0090】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)0.5gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0091】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり40.2ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は92%、水素発生量は5.7NLであった。

【0092】

このように、本実施例では第1のステップにおける金属Aに対する金属Cの添加量を10質量%と、実施例1よりも添加量を抑えたものの、高い水素発生能を維持していることがわかる。

【実施例6】

【0093】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にガリウムを0.5gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0094】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり63.1ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は91%、水素発生量は5.66NLであった。

【0095】

このように、実施例6では第1のステップにおける添加金属Cとしてガリウムを用いた場合でも、高い水素発生能を有していることがわかる。

【0096】

[比較例1(金属Bの存在しない合金)]

4.0gのアルミニウムを750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)1.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し、水素発生速度を測定した。

【0097】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.012ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は4.2%、水素発生量は0.21NLであった。

【0098】

このように比較例1では、金属Bを欠く合金を作製し、水との接触を試みたが、アルミニウム利用効率は低く、十分な性能の水素発生合金は得られなかった。

【0099】

[比較例2(金属Cの存在しない合金)]

4.0gのアルミニウムに対し0.2gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0100】

その結果、水素の発生は認められなかった。

【0101】

このように比較例2では、金属Cを欠く合金を作製し、水との接触を試みたが、十分な性能の水素発生合金は得られなかった。

【0102】

[比較例3(金属Bの代わりにニッケルを用いた合金)]

5.0gのアルミニウムに対し、0.2gのニッケルを黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛合金中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0103】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.02ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は1.0%、水素発生量は0.06NLであった。

【0104】

このように比較例3では、金属Bの代わりに、ニッケルを用いて合金を作製し、水との接触を試みたが、十分な性能の水素発生合金は得られなかった。

【0105】

[比較例4(窒素雰囲気下で放冷して作製した合金)]

4.0gのアルミニウムに対し0.2gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した。

【0106】

その後、溶融した混合物を坩堝ごと室温の窒素雰囲気中で冷却、凝固した。その後、凝固した合金を60℃の水道水20mlに投入し、水素発生速度を測定した。

【0107】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.02cc/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応による水素ガスの発生量は0.19NLであった。水素発生量から算出されるアルミニウムの利用効率は4%であった。

【0108】

このように、各実施例と異なり、窒素雰囲気下での放冷によって水素発生用合金を製造したところ、水素発生性能は不良であった。固体材料との接触による冷却が行われなかったため、溶融合金の冷却速度が低く、第2、第3の成分が相分離を生じたために本合金が持つ本来の性能を発揮できなかったものと推測される。

【0109】

[比較例5(液体窒素により冷却した合金)]

5.0gのアルミニウムに対し0.2gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した。

【0110】

その後、溶融した混合物を500ccの液体窒素中に投入して冷却した。その後、凝固した合金を60℃の水道水20mlに投入し、水素発生速度を測定した。

【0111】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり1.8cc/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応による水素ガスの発生量は0.42NLであった。水素発生量から算出されるアルミニウムの利用効率は7%であった。

【0112】

このように、本比較例では、各実施例と異なり、液体窒素による冷却で製造した水素発生用合金の水素発生性能は不良であった。接触させる媒体が−196℃の液体窒素であるにも関わらず、十分な水素発生能が得られなかったのは、液体窒素の場合は溶融金属表面と液体窒素間に窒素ガスの膜が生じるため、十分な伝熱ができなかったことが原因であると推測する。

【産業上の利用可能性】

【0113】

本法により作製した合金と水を反応させることにより安全に水素ガスを得ることが可能である。この水素ガスは、燃料電池の燃料や酸素との燃焼反応を用いて作動する水素エンジンなどの内燃機関に利用可能である。したがって、本発明により得られる水素ガスを用いる燃料電池は移動用携帯機器の電源に、また、本発明により得られる水素ガスを用いる内燃機関は車両の駆動源や発電機の動力源などに用いることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0114】

【図1】図1は、実施例1の水素発生反応終了後に水中に残存した使用済みの合金を回収し、XRD測定した結果である。このように水酸化アルミニウムに帰属する回折ピーク及び金属スズ、金属インジウムの回折ピークが観測された。

【技術分野】

【0001】

本発明は、水素発生用合金に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、水素を発生させる方法として(1)天然ガスや石油等の炭化水素を酸素、空気または水蒸気などと高温で反応させる部分酸化法や改質法、(2)水と炭素による熱分解反応を用いる方法、(3)金属を酸に溶解する方法、などが知られている。しかしながら、(1)および(2)の方法では、水素とともにCO等が副生するため、高純度の水素が得られない、(3)の方法では酸を必要とするため取り扱いに難点がある、等の問題がある。

【0003】

上記以外の方法として近年、水を水素源とし、これをアルミニウムと反応させて水素を得る方法が報告されている。アルミニウムは軽量であり、空気中で発火したり、さびたりすることがなく、安定に貯蔵できる。なおかつ、中性の水と反応して水素ガスを発生するという利点がある。しかしアルミニウムは空気中で表面に不動態膜を形成する性質を有するため、常温ではそのまま水と反応し難いという問題がある。

【0004】

このような問題を克服するため、特許文献1では、水中にて圧縮バネにて強い力をかけつつ、電動モーターでアルミニウムを磨耗させ、新鮮なアルミニウム金属を露出させて水素を発生する方法が考案されている。

【0005】

また特許文献2にあるように、酸性またはアルカリ性の状態にした水をアルミニウムに接触し、水素を取り出す方法も考案されている。

【0006】

これに対し、アルミニウムに何らかの化学的・物理的処理を施し、それによって、アルミニウム本来の安定な性質を保持しながら、アルミニウムを水に対し反応活性にする試みが報告されている。

【0007】

例えば特許文献3には、Al−Biの溶融合金を10000℃/secの冷却速度で急速冷却して薄膜を作製すると、該Al−Bi合金薄膜は、水に対して高い活性を有し、水と継続して反応し水素を発生することが報告されている。

【0008】

また、特許文献4には、アルミニウム表面に、真空中もしくは不活性ガス雰囲気下で金属酸化物粒子または粉末を焼き付けた焼成複合体が、水との接触により水素ガスを発生させる性能を有することが報告されている。

【0009】

さらに、特許文献5は、水と有機溶媒とを含む混合溶媒中で、アルミニウム又はアルミニウム合金を粉砕することで金属材料を得たところ、該金属材料は水との接触によって効率よく水素を発生することが報告されている。

【0010】

特許文献6には、アルミニウム金属の固体を磨いて原子状アルミニウムを露出させ、そこにインジウムまたはガリウムを液状で浸して水素発生用合金を作るという方法が開示されている。

【0011】

特許文献7には大過剰の低融点合金(ガリウム、インジウム等)にAl、Mg、Znの少なくとも一種を拡散させ、水素発生用合金を作る方法が開示されている。

【0012】

さらに特許文献8には、Al、Zn、Mgのうちの一種類以上を含む第1の金属と、Ga、Cd、In、Sn、Sb、Hg、Pb、Biから選ばれる第2の金属とを、前記第1の金属の融点以上の温度にて溶融して溶融合金を得る第1のステップと、

前記第1のステップによって形成された前記溶融合金を水に接触させて、冷却固化すると共に、表面に前記第1の金属に由来する水酸化物を形成した固化合金を得る第2のステップと、

によって、優れた性能の水素発生用合金が得られることが開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0013】

【特許文献1】特開2004−123517号公報

【特許文献2】特開2005−200283号公報

【特許文献3】特公平7−62198号公報

【特許文献4】特開2005−162552号公報

【特許文献5】特開2007−254256号公報

【特許文献6】特開2002−161325

【特許文献7】特開2003−12301

【特許文献8】国際公開2008/004428号パンフレット

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

上述の先行技術はそれぞれ有用な方法であるが、次のような課題が存在する。

【0015】

まず、特許文献1の方法は、一見して分かる通り、装置が大掛かりである。また、モーターの回転によって常に新鮮なアルミニウム表面を露出させ続けなくてはならず、エネルギー的にも必ずしも有利でない。さらに、水として、水道水は適用できず、純水を用いなければならないという制約もある。

【0016】

特許文献2の方法では、継続的に水素を得るためには、強酸もしくは強塩基性の水溶液が大量に必要になる。すなわち、中性の水と穏和な条件で反応するという、アルミニウムの利点を十分に活かすことができない。

【0017】

一方、特許文献3〜8の方法は、アルミニウムを中性の水と反応させ、水素を得る方法としては有用であるが、その前提となる合金製造プロセスが煩雑である。

【0018】

特許文献3では、Al−Biの溶融合金を10000℃/sec以上の冷却速度で急速冷却することにより、良好な性能の水素発生用合金を製造しているが、そのためには大掛かりな装置が必要である。しかも、得られるのは薄膜であるから、装置が大掛かりな割りに、得られる合金の量は少なく、取り扱いもやや面倒である。

【0019】

特許文献4の方法では、真空中もしくは不活性ガス雰囲気下で、金属酸化物をアルミ表面に焼き付けるという煩雑な処理を必要とする。

【0020】

特許文献5の方法は、「水/有機溶媒」混合溶媒中でアルミニウムを微細に粉砕するという、特殊な工程を要する。

【0021】

特許文献6の方法は、固体のアルミニウム基盤を部分的に磨いて原子状アルミニウムを露出させ、それを好ましくは減圧条件下、溶融金属に浸して合金を作るという方法であり、操作が煩雑であり、製造規模が大きくなると、合金作製には長時間を要する。

【0022】

特許文献7の方法は、高価なインジウム、ガリウムを大過剰に要し、アルミニウムは少量であるため、生産効率の上で問題がある。

【0023】

一方、特許文献8の方法は、特定の組成を有する含アルミニウム合金を原料とし、これを水と接触させて冷却するだけで、簡便に水素発生用合金を製造できる優れた方法である。用いる水としては水道水で十分であり、得られた水素発生用合金も空気中に保存できる。このようにして作製した合金は、水と接触させるだけで水素発生反応を開始し、長時間にわたって安定して水素ガスを得ることができる。

【0024】

この方法は、中〜小規模での水素発生用合金の製造には非常に有用な方法である。しかし、この特許文献8においては、「アルミニウム以外の金属(Zn、Mg、Ga、Cd、In、Sn、Sb、Hg、Pb又はBi)」が合金中の主成分を占め、合金を高温の水(主に煮沸状態の水)に接触させることで、これら「アルミニウム以外の金属」が水と反応して水素を発生している。合金中のアルミニウム量は概して少量(数%)であり、このアルミニウムは、本来水と反応しにくい上記「アルミニウム以外の金属」を活性化し、水との反応を可能にする役割を担っていると考えられる。すなわち、本方法では、アルミニウム以外の高価な金属が水と反応し、酸化されてしまうため、これらを再利用するためには還元処理を施さねばならない。したがって、金属の回収・再利用まで含めて考えると、相応の負荷がかかるものであった。

【0025】

以上の通り、アルミニウムを水と反応させて水素を得るための発明が、これまで種々なされているが、操作の効率化という観点からは、なお改善の余地があった。

【課題を解決するための手段】

【0026】

本発明者らは、とりわけ特許文献8の簡便さ、効率的な水素発生性能に着目し、当発明の長所を取り入れながら、金属の回収・再利用を容易にする方法について、鋭意検討を行った。

【0027】

その結果、特許文献8に開示された方法で作製したアルミニウム合金において、その組成を、アルミニウムを主成分とする特定の組成とし、なおかつ水素発生ステップの水として「煮沸状態よりも低い温度の水」を用いることにより、アルミニウムのみが選択的に水と反応し、水素を効率的に発生し、それ以外の金属は未反応のまま系内に残存するという知見を見出し、本発明に到達した。

【0028】

すなわち本発明は、次の[発明1]〜[発明4]を含む。

【0029】

[発明1]

アルミニウムを含む第1の金属と、

亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む第2の金属(ここで、第2の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、

融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(ここで、第3の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)と、

を、アルミニウムの融点以上の温度に加熱して、第1〜第3の金属を含む溶融合金を得る第1のステップと、

前記溶融合金を、水に接触させて冷却して、固化合金を得る第2のステップと、

によって製造される、前記固化合金によりなる水素発生用合金。

【0030】

[発明2]

前記低融点金属が、スズ、ビスマス、インジウム、ガリウム、鉛、カドミウム、アンチモンのいずれか1つ以上の金属である、発明1又は発明2に記載の水素発生用合金。

【0031】

[発明3]

発明1又は発明2に記載の水素発生用合金を、さらに10〜90℃の水と接触させ、実質的に第1の金属のみを選択的に水と反応させる第3のステップを含む、水素の発生方法。

【0032】

[発明4]

第3のステップ終了後に、水中に残存した、使用済みの金属固体を回収し、

該金属固体の中から、少なくとも第3の金属を回収するステップ

を含むことを特徴とする、

発明3に記載の水素の発生方法。

【0033】

本発明と特許文献8ではどちらもアルミニウムを含む溶融合金を水で冷却し、得られた固化合金を水素発生溶合金とする点では共通する。

【0034】

しかし本発明では、特許文献8と異なり、合金中の主成分はあくまでもアルミニウムであって、水と反応するのもあくまでアルミニウムである。第2の金属、第3の金属は、アルミニウムの反応性を高める役割を担っており、それ自身は水と反応しない。その結果、軽量のアルミニウムを最大限、合金内に含有させ、反応に活用することができ、なおかつ高価な第3の金属を回収・再利用できることとなった。

【0035】

本発明によって、とりわけ大規模での水素発生合金の作製が、著しく有利となり、該合金を用いることで、水素発生が著しく有利となった。

【発明の効果】

【0036】

本発明によれば、ごく簡便な操作により、優れた水素発生能を有する水素発生合金が提供される。本方法で得られる水素発生用合金は、空気中でも安全に貯蔵でき、なおかつこれに水を注ぐだけで速やかに、かつ高いアルミニウム利用効率で水素を得ることができる。しかも、アルミニウムのみを選択的に反応させ、残る金属は未反応のまま系内に残存させ、後に回収することができる。

【発明を実施するための形態】

【0037】

以下、本発明について、さらに詳細に説明する。

【0038】

本発明の水素発生用合金は、三種類の異なる第1の金属(これを「金属A」と呼ぶこともある)、第2の金属(これを「金属B」と呼ぶこともある)、及び第3の金属(これを「金属C」と呼ぶこともある)を含有する「A−B−C」合金である。すなわち、「金属A」はアルミニウムを含み、「金属B」は、亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む金属であり、「金属C」は、融点が230℃以下である低融点金属を含む金属である。

【0039】

本発明においては、「第1の金属」「第2の金属」および「第3の金属」を含む三元系合金を必ず用いなければならない。「第2の金属」または「第3の金属」を欠いた溶融合金を、同様の「水との接触による冷却」に付しても、十分な水素発生能を有する固化合金は得られない。

【0040】

ここで「金属B」としては、上記3種類の金属の何れも好適に採用できるが、亜鉛は、比較的少量であっても特に高い効果を発揮するから、亜鉛が特に好ましいものの一つである。

【0041】

「金属C」としては、融点がスズの融点(230℃)以下である、金属または合金であれば使用可能である。特に、スズ、ビスマス、インジウム、ガリウム、鉛、カドミウム、アンチモンのいずれか1つ以上の金属または2種類以上からなる合金が好ましい。さらには、融点が100℃以下である低融点金属を用いることが、水との反応により発生する単位時間当たりの水素発生速度が上昇するため、より好ましい。中でもスズは、安価である上、少量であっても優れた性能の水素発生用合金を作製できるために、「金属C」としてはスズを含むことが、特に好ましい。但しスズ単独では融点が230℃あるため、融点を下げ、水素発生性能を向上させるために、他の金属も併用し、合金として用いることが好ましい。「Sn−Bi−In」合金はそうした、好適な「金属C」の一例である。例えばこの「Sn−Bi−In合金」の組成として「Snが10〜25重量%、Biが40〜70重量%、Inが15〜40重量%」は好ましいものの1つである。

【0042】

金属A、金属B、金属Cの比については、既に述べた通り、金属Bは、金属Aを基準に0.1重量%以上10重量%以下、金属Cも、金属Aを基準に0.1重量%以上50重量%以下である。すなわち、金属Aに比べて、金属B、金属Cが質量的に超えない組成において、水との接触という簡単な操作により、良好な効率で水素を発生でき、なおかつ、金属Aを専ら水と反応させ、金属BとCを未反応のまま回収できる。中でも、金属Bの量は、金属Aを基準に1重量%以上5重量%以下であることが好ましく、金属Cの量は、金属Aを基準に5重量%以上40重量%以下であることが好ましい。金属B,Cの量が前記下限値に達すると、水素発生速度が顕著に向上する傾向が見られる。また、上限値を超えても、水素発生速度のさらなる向上は生じ難く、本発明は、多成分の中でアルミニウムを選択的に水と反応させるという特徴を持つことと相まって、合金単位重量あたりの水素発生量が小さくなる。

【0043】

本発明は、

[第1のステップ]

アルミニウムを含む第1の金属と、

亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む第2の金属(ここで、第2の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、

融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(ここで、第3の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)と、

を、アルミニウムの融点以上の温度に加熱して、第1〜第3の金属を含む溶融合金を得るステップ。

【0044】

[第2のステップ]

前記溶融合金を、溶融状態を保ったまま、水に接触させて冷却して、固化合金を得るステップ。

の2工程によって作製される「水素発生用合金」の発明である。

【0045】

そしてさらに、

[第3のステップ]

前記第1〜第2のステップによって作製した水素発生用合金を、水と接触させる第3のステップ

を含む「水素発生方法」の発明である。

【0046】

また、[第3のステップ]の終了後に、[回収ステップ]を施すことにより、少なくとも金属C(さらには金属B)を「未反応の金属」として、回収することもできる。

【0047】

したがって、本明細書では、以下「第1のステップ」〜「第3のステップ」、「回収ステップ」の順を追って説明する。

【0048】

まず「第1のステップ」について説明する。

「第1のステップ」は、第1、第2、第3の金属を耐熱容器内に導入し、アルミニウムの融点以上に加熱して溶融させることにより、実施できる。金属を溶融させる順序としては、其々の金属を別々に加温して溶融後に混合しても良いし、予混合後に溶融しても良い。どちらの順序でも、最終的な水素発生用合金の水素発生能に影響を及ぼさないので、通常は予混合後に溶融することが、簡便で好ましい。

【0049】

加熱処理中の雰囲気は、空気を好ましく採用することができる。不活性ガス(窒素など)を用いることもできるが、そのような特別な雰囲気を設定する必要はない。

【0050】

加熱温度はアルミニウムの融点(660℃)以上が必要である。アルミニウムが十分に融解するまで、加熱を続けることが望ましい。また、続く「第2のステップ」は「第1のステップ」で得た溶融合金を、溶融状態を保ったまま、固体材料に接触させることが大切であるので、10℃程度の余裕をみて670℃以上に加熱することは好ましい態様である。

【0051】

先述の通り、金属Cの融点は230℃以下であり、金属Bのうち、亜鉛の融点は420℃、マグネシウムの融点は650℃であり、何れもアルミニウムよりも低い。従って、660℃以上に加熱することで、「A−B−C合金」は全体として液状となる。

【0052】

ケイ素については単体の融点が1410℃であり、アルミニウムの融点よりも高温であるが、下記に示す通り、アルミニウムとケイ素は共晶混合物を形成する。

【0053】

【化1】

【0054】

従って、金属Bとしてケイ素を用いた場合であっても、第1の金属を基準としてケイ素成分が概ね25質量%以下であるならば660℃以上に加熱することで、「A−B−C合金」は全体として液状となる。ケイ素含有量がさらに増加し、ある温度においてケイ素の液相線濃度を越えた場合に限り、ケイ素成分は全量が溶融せずに一部析出した状態をとる。析出した形態であっても合金そのものの性能が低下することはないが、続く「第2のステップ」における固化工程において、成形性の面から不都合が生じることがあるため、加熱温度はケイ素の液相線以上の温度とすることが望ましい。

【0055】

加熱温度の上限については特に限定されることはないが、あまり高温にしてもメリットはないので、加熱設備の能力の観点から1300℃以下であることが好ましく、1100℃以下であることがより好ましい。第2の金属として亜鉛を用いる場合には、亜鉛の沸点(907℃)以下であれば、亜鉛成分の揮発を抑制することができることから、設備の負荷が低減でき、好ましい。

【0056】

第1のステップで加熱して得た溶融金属は、各成分を十分混ざり合わせれば、均質な溶融合金になるので、攪拌等によって均質な状態にした上で、続く第2のステップに供することが好ましい。

【0057】

次に「第2のステップ」について説明する。「第2のステップ」は、「第1のステップ」で得た溶融合金を、溶融状態を保ったまま水に接触させて冷却し、固化合金を得る工程である。

【0058】

本ステップでは、溶融状態にある合金を水を用いて冷却を行うことが重要である。なるべく一時に全量が水と接触するよう、合金を水中に投入する方法は好ましい。具体的には溶融合金1gあたり、20ml以上の過剰の水を用いて冷却することが好ましい。第2ステップで用いる水の量に上限はなく、溶融合金1gあたり1000mlを用いることも可能であるが、あまり多量に用いると、生産性が低下するので、当業者が適宜、水の量を設定することが好ましい。典型的には溶融合金1gあたり1〜5gの水を用い、その水の中に、合金を投入して冷却するのが、好ましい態様の1つである。

【0059】

第2ステップにおいて、水を用いず、空気中で放冷、固化させたり、有機溶媒に接触させたりして冷却しても、このように生成された固化合金では、水に触れるだけでは容易に水素ガスを発生しない。また低温とはいえ、液体窒素をかけたりする方法で固化させた場合、本来の水素発生能は得られなくなる。これは、冷却速度が十分でなく、あるいは冷却効果が合金内で不均一となって、第2、第3の成分が固化中に相分離するためと推測している。ただし、本ステップでは、例えば特許文献3ほど高い冷却速度を必要としないため、大掛かりな冷却機構を備えたり、固化合金を極度に薄膜化させたりする必要はない。

【0060】

第2のステップも、空気中で好ましく実施できる。不活性ガス(窒素など)下で行うこともできるが、特にそのような条件を設定しなくても良い。

【0061】

用いる水は純水でも水道水でも良い。量産を行う場合は、コストの問題から、工業用の上水を用いることが特に好ましい。また、ここで使用する水の温度は何度でも良いが、50℃を超えると、固化した合金が水と反応して水素を発生しやすいので、冷たい水(例えば25℃以下の水。氷水など)を用いることが好ましい。

【0062】

用いる水の量に特別の制限があるわけではないが、溶融合金の熱エネルギーを吸収してなお50℃以下の温度が維持される程度の過剰量の水を用いるのが好ましい。

【0063】

冷却が完了した固化合金は、さらに水に接触すると、次第に水と反応して水素ガスを発生するので、冷却固化したのを確認後、速やかに水から引き上げることが望ましい。

【0064】

水中で冷却固化した合金の表面には、微細な穴が多数存在している。また表現が水酸化物に覆われているため、金属に通常あるべき光沢は見受けられず、灰色を呈している。

【0065】

以上の方法にて得られた水素発生用合金は、乾燥した空気中であれば、水素発生能を損なうことなく安定して保存することが可能である。一方、湿度の高い雰囲気中で長期間保存すると、水分と反応し、水素ガスを発生することがあるため、その後の水素発生プロセスにおける、合金重量当りの水素発生量が低下することがある。したがって湿度の高い空気中にあまり長時間保存することは好ましくない。

【0066】

続いて「第3のステップ」について説明する。

【0067】

「第3のステップ」は、第2のステップにより作製した水素発生用合金を水と反応させることにより、水素ガスを発生させる工程である。使用する水の種類については特に制限がなく、超純水を用いても、水道水を用いても、その水素発生挙動には顕著な相違がない。よって実際は水道水、工業用の上水を用いることが、経済的な観点から好ましい。

【0068】

接触させる水の温度は0℃以上100℃以下の任意の温度であっても構わないが、前述のとおり、通常10〜90℃であり、好ましくは20〜80℃、特に好ましくは50〜70℃である。特に50〜70℃という温度を採用することは、速い速度で水素ガスを得ることを可能にし、なおかつ金属BやCの反応を安定的に抑制できるために、好ましい態様の1つである。

【0069】

これらの温度範囲の場合、金属A(アルミニウム)は水と良好な反応性を示すのと対照的に、金属Bと金属Cは、水と事実上反応せず、0価の金属のまま維持される。このことは第3工程終了後の回収合金のXRDチャートにおいて、金属酸化物としては水酸化アルミニウムに帰属するピークが検出され、他の金属成分については0価の金属を示すピークが認められたことから裏付けられる(図1を参照)。このように、金属A(アルミニウム)だけを選択的に反応させるような条件で「第3のステップ」を実施した場合には、とりわけ、高価な「金属C」を水素発生工程終了後に回収して、還元処理なしで再利用することが可能となるため、特に好ましい。

【0070】

添加する水の量に関しては、水素発生用合金中のアルミニウム含有量に対して反応当量以上であればよい。本合金を燃料電池用の水素源として想定した場合には、合金と水の合計質量当たりから発生する総水素発生量が多ければ多いほどよいことから、水素発生用合金中のアルミニウム含有量に対して1〜5反応当量であることが好ましい。水の容量が比較的少ない場合には、反応熱に対して水の温度を制御するために、適宜冷却したり、水の添加速度を調整したりすることが好ましい場合もある。

【0071】

一方で、生産効率にこだわらない小規模の装置の場合には、上記よりも大過剰の水(例えば、100反応当量、1000反応当量)を用いることは妨げられない。

【0072】

「第3のステップ」に供する固化合金としては、「第2のステップ(冷却工程)」で得た固化合金の塊をそのまま用いることも可能である。但し、事前に固化合金を一定の粒度に粉砕して使用する方が、水素の発生が安定するため、好ましい。

【0073】

最後に、任意ステップである「回収ステップ」について説明する。「回収ステップ」とは、「第3のステップ」終了後、水中に残存した合金を回収する工程のことをいう。

【0074】

既に述べたように、「第3のステップ」において沸騰水(100℃)を用いた場合、金属A(アルミニウム)の他に、金属B,Cも、少なくとも一部は水と反応するため、回収された金属A,B,Cはいずれも水酸化物等に変換しており、次のバッチの合金作製に使用するためには、還元処理が必要である。

【0075】

これに対し、「第3のステップ」に「沸騰水よりも低い温度の水」を使用した場合には、前述のように、金属B,Cは未反応の0価金属として残存する。このため、例えば融点差を用いて、これら0価金属を、反応生成物の水酸化アルミニウムから分離させることができる。特に、金属Cは沸点が230℃以下の合金であるから、比較的僅かな加熱を行うだけで液状になる。液体になった金属Cはろ過、もしくはデカンテーション等、常用の手段に付すことによって、未反応の状態のまま容易に回収でき、次バッチの合金作製に再利用できる。このため、「回収ステップ」を行うと、本発明の目的を一層好ましく達成できる。

【0076】

以上述べたことを総合すると、

第3のステップの水として、10〜90℃の水を用いることによって、

第3のステップにおいて、実質的にアルミニウムのみを選択的に水と反応させ、なおかつ、

第3のステップ終了後に、水中に残存した、使用済みの金属固体を回収し、

該金属固体の中から、少なくとも金属Cを回収するステップ

を含む、前記、水素の発生方法は、高価な金属Cを繰り返し再利用できるという点で、本発明の特に好ましい実施態様として挙げられる。

【0077】

[実施例]

以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はかかる実施例に限定されるものではない。

【実施例1】

【0078】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に300ccの超純水中に投入して急冷した。25℃の水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水中30ml中に投入し、水素発生速度を測定した。

【0079】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり52.1cc/min.であった(開始時から5分間の平均値の全水素発生量を反応時間(5分間)で除した値。0℃、1気圧換算。以下、本明細書で同じ))。反応開始から48時間経過後の水素発生反応による水素ガスの発生量は5.83NL(NLとは、0℃、1気圧に換算したリットル数をいう。以下、本明細書において同じ。)であった。水素発生量から算出されるアルミニウムの利用効率は94%であった。合金の重量当たりの水素発生量は0.82NLであった。

【0080】

水素発生終了後、水中に沈んだ固体を回収し、均一化した上でXRD測定した。この結果を図1に示す。このようにAl-Oに起因するピークのみが観測され、他の金属と酸素の結合を示すピークは観測されなかった。すなわちAlが選択的に水と反応したことが判った。

【実施例2】

【0081】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、25℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0082】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.35ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は87%、水素発生量は5.42NLであった。

【0083】

このように、実施例2では第3のステップとして25℃の水を用いたが、アルミニウムの利用効率は87%と、比較的良好な結果を得た。

【実施例3】

【0084】

4.0gのアルミニウムに対し0.01gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0085】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり12.3ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は88%、水素発生量は4.38NLであった。

【0086】

このように、実施例3では第1のステップにおける金属Aに対する金属Bの添加量を0.25質量%と、実施例1よりも添加量を抑えた結果、水素発生速度やアルミニウムの利用効率は低下するものの、高い水素発生能を維持していることがわかる。

【実施例4】

【0087】

4.0gのアルミニウムに対し0.1gのSiを黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−Si混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0088】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり20.4ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は90%、水素発生量は4.5NLであった。

【0089】

このように、実施例4では第1のステップにおける添加金属Bとしてケイ素を用いたものの、亜鉛を用いた場合と同様に高い水素発生速度やアルミニウムの利用効率を維持していることがわかる。

【実施例5】

【0090】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)0.5gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0091】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり40.2ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は92%、水素発生量は5.7NLであった。

【0092】

このように、本実施例では第1のステップにおける金属Aに対する金属Cの添加量を10質量%と、実施例1よりも添加量を抑えたものの、高い水素発生能を維持していることがわかる。

【実施例6】

【0093】

5.0gのアルミニウムに対し0.1gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にガリウムを0.5gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0094】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり63.1ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は91%、水素発生量は5.66NLであった。

【0095】

このように、実施例6では第1のステップにおける添加金属Cとしてガリウムを用いた場合でも、高い水素発生能を有していることがわかる。

【0096】

[比較例1(金属Bの存在しない合金)]

4.0gのアルミニウムを750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)1.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し、水素発生速度を測定した。

【0097】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.012ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は4.2%、水素発生量は0.21NLであった。

【0098】

このように比較例1では、金属Bを欠く合金を作製し、水との接触を試みたが、アルミニウム利用効率は低く、十分な性能の水素発生合金は得られなかった。

【0099】

[比較例2(金属Cの存在しない合金)]

4.0gのアルミニウムに対し0.2gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0100】

その結果、水素の発生は認められなかった。

【0101】

このように比較例2では、金属Cを欠く合金を作製し、水との接触を試みたが、十分な性能の水素発生合金は得られなかった。

【0102】

[比較例3(金属Bの代わりにニッケルを用いた合金)]

5.0gのアルミニウムに対し、0.2gのニッケルを黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛合金中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した後に25℃に保持された300ccの超純水中に投入して急冷した。水中に投入して10秒後、凝固した合金を水中より引き上げて大気雰囲気中で乾燥処理を行った。その後、60℃の超純水30ml中に合金を投入し水素発生速度を測定した。

【0103】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.02ml/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応によるアルミニウムの利用効率は1.0%、水素発生量は0.06NLであった。

【0104】

このように比較例3では、金属Bの代わりに、ニッケルを用いて合金を作製し、水との接触を試みたが、十分な性能の水素発生合金は得られなかった。

【0105】

[比較例4(窒素雰囲気下で放冷して作製した合金)]

4.0gのアルミニウムに対し0.2gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した。

【0106】

その後、溶融した混合物を坩堝ごと室温の窒素雰囲気中で冷却、凝固した。その後、凝固した合金を60℃の水道水20mlに投入し、水素発生速度を測定した。

【0107】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり0.02cc/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応による水素ガスの発生量は0.19NLであった。水素発生量から算出されるアルミニウムの利用効率は4%であった。

【0108】

このように、各実施例と異なり、窒素雰囲気下での放冷によって水素発生用合金を製造したところ、水素発生性能は不良であった。固体材料との接触による冷却が行われなかったため、溶融合金の冷却速度が低く、第2、第3の成分が相分離を生じたために本合金が持つ本来の性能を発揮できなかったものと推測される。

【0109】

[比較例5(液体窒素により冷却した合金)]

5.0gのアルミニウムに対し0.2gの亜鉛を黒鉛坩堝内で混合し、750℃に加温した電気炉内で溶融させた。その後、溶融したアルミニウム−亜鉛混合物の中にSn−Bi−In系低融点合金(Sn:17.3質量%、Bi:57.5質量%、In:25.2質量%;融点78.8℃)2.0gを導入し、黒鉛棒で攪拌した。

【0110】

その後、溶融した混合物を500ccの液体窒素中に投入して冷却した。その後、凝固した合金を60℃の水道水20mlに投入し、水素発生速度を測定した。

【0111】

その結果、反応開始から5分後の水素発生速度はアルミニウム1gあたり1.8cc/min.であった。反応開始から48時間経過後の水素発生反応による水素ガスの発生量は0.42NLであった。水素発生量から算出されるアルミニウムの利用効率は7%であった。

【0112】

このように、本比較例では、各実施例と異なり、液体窒素による冷却で製造した水素発生用合金の水素発生性能は不良であった。接触させる媒体が−196℃の液体窒素であるにも関わらず、十分な水素発生能が得られなかったのは、液体窒素の場合は溶融金属表面と液体窒素間に窒素ガスの膜が生じるため、十分な伝熱ができなかったことが原因であると推測する。

【産業上の利用可能性】

【0113】

本法により作製した合金と水を反応させることにより安全に水素ガスを得ることが可能である。この水素ガスは、燃料電池の燃料や酸素との燃焼反応を用いて作動する水素エンジンなどの内燃機関に利用可能である。したがって、本発明により得られる水素ガスを用いる燃料電池は移動用携帯機器の電源に、また、本発明により得られる水素ガスを用いる内燃機関は車両の駆動源や発電機の動力源などに用いることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0114】

【図1】図1は、実施例1の水素発生反応終了後に水中に残存した使用済みの合金を回収し、XRD測定した結果である。このように水酸化アルミニウムに帰属する回折ピーク及び金属スズ、金属インジウムの回折ピークが観測された。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アルミニウムを含む第1の金属と、

亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む第2の金属(ここで、第2の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、

融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(ここで、第3の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)と、

を、アルミニウムの融点以上の温度に加熱して、第1〜第3の金属を含む溶融合金を得る第1のステップと、

前記溶融合金を、水に接触させて冷却して、固化合金を得る第2のステップと、

によって製造される、前記固化合金によりなる水素発生用合金。

【請求項2】

前記低融点金属が、スズ、ビスマス、インジウム、ガリウム、鉛、カドミウム、アンチモンのいずれか1つ以上の金属である、請求項1に記載の水素発生用合金。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の水素発生用合金を、10〜90℃の水と接触させ、実質的に第1の金属のみを選択的に水と反応させ、水素を発生させる第3のステップを含む、水素の発生方法。

【請求項4】

第3のステップ終了後に、水中に残存した、使用済みの金属固体を回収し、

該金属固体の中から、少なくとも第3の金属を回収するステップ

を含むことを特徴とする、

請求項3に記載の水素の発生方法。

【請求項1】

アルミニウムを含む第1の金属と、

亜鉛、マグネシウムまたはケイ素から選ばれる少なくとも1種類の金属を含む第2の金属(ここで、第2の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上10重量%以下である)と、

融点が230℃以下である低融点金属を含む第3の金属(ここで、第3の金属の量は、第1の金属を基準に0.1重量%以上50重量%以下である)と、

を、アルミニウムの融点以上の温度に加熱して、第1〜第3の金属を含む溶融合金を得る第1のステップと、

前記溶融合金を、水に接触させて冷却して、固化合金を得る第2のステップと、

によって製造される、前記固化合金によりなる水素発生用合金。

【請求項2】

前記低融点金属が、スズ、ビスマス、インジウム、ガリウム、鉛、カドミウム、アンチモンのいずれか1つ以上の金属である、請求項1に記載の水素発生用合金。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の水素発生用合金を、10〜90℃の水と接触させ、実質的に第1の金属のみを選択的に水と反応させ、水素を発生させる第3のステップを含む、水素の発生方法。

【請求項4】

第3のステップ終了後に、水中に残存した、使用済みの金属固体を回収し、

該金属固体の中から、少なくとも第3の金属を回収するステップ

を含むことを特徴とする、

請求項3に記載の水素の発生方法。

【図1】

【公開番号】特開2011−68977(P2011−68977A)

【公開日】平成23年4月7日(2011.4.7)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2009−299029(P2009−299029)

【出願日】平成21年12月29日(2009.12.29)

【出願人】(000002200)セントラル硝子株式会社 (1,198)

【公開日】平成23年4月7日(2011.4.7)

【国際特許分類】

【出願日】平成21年12月29日(2009.12.29)

【出願人】(000002200)セントラル硝子株式会社 (1,198)

[ Back to top ]