浮上搬送装置

【課題】基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することができる浮上搬送装置を提供する。

【解決手段】噴出口11と吸引口12とが基板Wの搬送される方向に複数個ずつ配列された表面を有する浮上ステージ10と、吸引力供給手段30と、吸引力供給手段30と連通する主配管13と、主配管13と連通し、それぞれの吸引口12と連通する分岐配管15と、主配管13の途中に設けられた差圧ダンパ20と、を備える浮上搬送装置であり、差圧ダンパ20は、主配管13内と外気とを連通する経路であるマニホールド21および当該経路を遮断する弁22を有し、弁22は、主配管13内と外気との差圧が弁22に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、差圧の変化に応じて弁22が動作して開度が変化することにより、所定の差圧を保持することを特徴とする。

【解決手段】噴出口11と吸引口12とが基板Wの搬送される方向に複数個ずつ配列された表面を有する浮上ステージ10と、吸引力供給手段30と、吸引力供給手段30と連通する主配管13と、主配管13と連通し、それぞれの吸引口12と連通する分岐配管15と、主配管13の途中に設けられた差圧ダンパ20と、を備える浮上搬送装置であり、差圧ダンパ20は、主配管13内と外気とを連通する経路であるマニホールド21および当該経路を遮断する弁22を有し、弁22は、主配管13内と外気との差圧が弁22に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、差圧の変化に応じて弁22が動作して開度が変化することにより、所定の差圧を保持することを特徴とする。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、圧縮空気などの気体を噴出して基板を浮上させた状態で搬送を行う浮上搬送装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等のフラットパネルディスプレイには、基板上にレジスト液が塗布されたもの(塗布基板と称す)が使用されている。この塗布基板は、基板上にレジスト液や薬液などの塗布液を均一に塗布する塗布装置により形成されている。

【0003】

塗布装置の概略図を図13に示す。塗布装置80は、基板Wを搬送する搬送装置81と、基板に塗布液を塗布する塗布部82を有している。塗布部82は、搬送装置81による基板Wの搬送方向と垂直な方向に伸びたスリットを有する口金を備え、基板Wを所定速度で搬送しながらこのスリットから塗布液を吐出し、基板W上に塗布膜を形成する。

【0004】

このとき、塗布動作中に基板Wに異物が付着することを防ぎたい場合、搬送装置81には、気体を噴出してその圧力で基板Wを浮上させ、非接触状態で基板Wの搬送を行う浮上搬送装置が用いられることがある。

【0005】

この浮上搬送装置の一例を図14に示す。この浮上搬送装置91は、気体を噴出する噴出口92のほかに気体を吸引する吸引口93を有している。そして、基板Wを浮上させるにあたり噴出口92から気体を噴出すると同時に各吸引口93から基板Wを吸引することにより、気体の噴出のみを行って基板Wを浮上させた場合と比較して、浮上した基板Wのたわみを抑え平面度を維持することができ、また、基板Wの浮上高さを精密に制御することができる。

【0006】

一方、図14に示したような浮上搬送装置91では、各吸引口93に吸引力を与える吸引力供給手段94からの出力が一定である場合であっても、基板Wがどの位置にあるかよって吸引力が変化するという問題がある。その具体例を図15に示す。図15(a)のように浮上搬送装置91の上方に基板Wが存在する部分が少ない場合は、基板Wに上方を遮蔽される吸引口93の数が少なく、気体を吸引してもリークが大きいため、図15(a)グラフにV1で示すように、基板Wを吸引している吸引口93の吸引力は小さい。一方、図15(b)のように浮上搬送装置91の上方に基板Wが存在する部分が多くなると、リークが少なくなり、それにともなって、図15(b)グラフにV2で示すように、基板Wを吸引している吸引口93の吸引力が大きくなる。その結果、基板Wが浮上搬送装置91に吸い付いたり、基板Wの端部が浮上搬送装置91と衝突したりするおそれがある。

【0007】

この吸引力の変化を抑える手段として、たとえば、下記特許文献1に示すように、吸引口と吸引力供給手段との間に電気制御のバルブを設け、圧力センサで計測した吸引口内の圧力値に応じて制御装置から当該バルブの開度を調節することにより、吸引力が設定値となるようにするものがある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開2007−88201号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかし、上記特許文献1に記載された浮上搬送装置では、吸引力の変化に制御が追いつけず、吸引力が一定にできない場合があるという問題があった。具体的には、バルブを電気制御し、目的の開度とするためには、圧力センサで計測した圧力値を制御装置へ送る時間、その圧力値に基づき制御装置が適正な開度を計算する時間、計算された開閉度となるよう制御装置がバルブを動作させる時間などを含んだ応答時間が必要となるのに対し、基板Wの搬送速度が速くなると、この応答時間が経過するまでに吸引力が変化する場合がある。すなわち、応答遅れが生じ、その場合、応答時間を経て調節が完了したバルブの開度はもはや適切な開度でなくなっており、その結果、正確な吸引力制御ができなくなる。

【0010】

特に、図13に示したような塗布装置では、塗布部82から基板Wへ塗布液を均一に塗布するために塗布部82と基板Wとの距離を一定に保つこと、すなわち、基板Wの浮上高さを一定に保つことが重要であり、このように搬送装置81が正確な吸引力制御ができず、基板Wの浮上高さが不安定になると、塗布ムラを生じるおそれがある。

【0011】

さらに、基板Wと搬送装置81とが接触するおそれがあり、それによって基板Wの裏面に傷がついたり、基板Wや搬送装置81の一部が剥がれ、異物が発生したり、基板Wに静電気が生じて異物の付着や内部回路が破壊される可能性がある。

【0012】

本発明は、上記のような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することのできる浮上搬送装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0013】

上記課題を解決するために本発明の浮上搬送装置は、基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、気体を噴出する噴出口と気体を吸引する吸引口とが基板の搬送される方向に複数個ずつ配列された表面を有し、気体の噴出および吸引により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、前記吸引口へ吸引力を供給する吸引力供給手段と、前記吸引力供給手段と連通する主配管と、前記主配管と連通し、それぞれの前記吸引口と連通する分岐配管と、前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、を備え、前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴としている。

【0014】

上記浮上搬送装置によれば、吸引力供給手段と連通する主配管の途中に差圧ダンパが設けられ、その差圧ダンパの弁が主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとることにより、制御によって弁が動作する場合と比べて、差圧の変化によって直接的に弁が動作する。したがって、基板の浮上搬送のようにすぐに吸引口の吸引力が変化する場合であっても応答遅れなく弁が速やかに動作することが可能であり、吸引力を所定の値に保持し、基板を一定の浮上高さで搬送することができる。

【0015】

また、その他の形態として、基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、気体を噴出する噴出口が基板の搬送される方向に複数個配列された表面を有し、気体の噴出により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、前記噴出口へ気体を供給する気体供給手段と、前記気体供給手段と連通する主配管と、前記主配管と連通し、それぞれの前記噴出口と連通する分岐配管と、前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、を備え、前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴としても良い。

【0016】

上記浮上搬送装置によれば、気体供給手段と連通する主配管の途中に差圧ダンパが設けられ、その差圧ダンパの弁が主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとることにより、上記の吸引力の場合と同様に、噴出する気体の圧力を所定の値に保持することができるため、基板を一定の浮上高さで搬送することができる。

【0017】

また、前記差圧ダンパは、前記弁の動作範囲を所定の範囲に制限するストッパを有すると良い。

【0018】

このように弁の動作範囲を所定の範囲に制限するストッパを有することにより、吸引力の急激な変化があった場合に弁が開きすぎる、もしくは閉じすぎる、いわゆるオーバーシュートすることを防ぐことができるため、主配管内の圧力が不安定になるのを防ぎ、安定した吸引力を保持することが可能である。

【0019】

また、前記差圧ダンパは、前記弁の動作に対する抵抗手段を有し、前記弁の動作速度を抑制しても良い。

【0020】

このように、弁の動作に対する抵抗手段を有し、前記弁の動作速度を抑制することにより、吸引力の急激な変化があった場合でも、弁の動作速度が抑制されているため、弁がオーバーシュートしにくくなる。また、主配管内と外気との差圧の微小な変化に弁が過剰に反応することも防ぎ、その結果、弁が微振動を起こすことを防ぐことも可能である。

【発明の効果】

【0021】

本発明の浮上搬送装置によれば、基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することができる。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】本発明の一実施形態における浮上搬送装置の概略図である。

【図2】本実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図3】本実施形態における差圧ダンパの概略図である。

【図4】本実施形態における吸引力の変化を表すグラフである。

【図5】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図6】他の実施形態における差圧ダンパの概略図である。

【図7】他の実施形態における噴出力の変化を表すグラフである。

【図8】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図9】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図10】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図11】他の実施形態における差圧ダンパの概略図である。

【図12】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図13】搬送装置を有した塗布装置の概略図である。

【図14】従来の浮上搬送装置の概略図である。

【図15】従来の浮上搬送装置を用いた基板搬送の一例の概略図である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

本発明に係る実施の形態を図面を用いて説明する。

【0024】

本発明の一実施形態における浮上搬送装置を図1に示す。浮上搬送装置1は、浮上ステージ2および搬送手段3を有しており、浮上ステージ2により基板Wを浮上させ、この基板Wの端部を搬送手段3が把持し、この状態で搬送手段3が一方向に移動することにより、基板Wの搬送を行う。

【0025】

浮上ステージ2は、その表面から気体の噴出を行い、その噴出した気体の圧力により、基板Wを浮上させるものであり、詳細は後述する。また、浮上した基板Wの平面度を維持するために、気体の吸引も同時に行っている。

【0026】

搬送手段3は、基板Wを搬送するために基板Wを把持する機構であり、基板Wの裏面を吸着する吸着ブロック、基板Wを挟んで把持するクランピング機構などが挙げられる。本実施形態では、搬送手段3は基板Wの裏面の端部を吸着する吸着ブロックである。

【0027】

また、搬送手段3は、リニアステージなどの直動機構に搭載されており、この直動機構が動作することにより搬送手段3は一方向に移動することができる。ここで、基板Wを把持した状態で搬送手段3が移動することにより、基板Wを搬送することが可能である。なお、以降の説明では、搬送手段3が基板Wを搬送する方向をX軸方向、水平面上でX軸方向と直交する方向をY軸方向とし、これらと直交する方向をZ軸方向とし、説明を進める。

【0028】

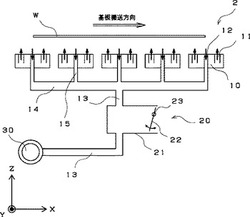

次に、本実施形態における浮上ステージ2を図2に示す。

【0029】

浮上ステージ2は、浮上板10、差圧ダンパ20、および吸引力供給手段30を有している。

【0030】

浮上板10は、本実施形態では、表面に噴出口11および吸引口12を有する平板である。この浮上板10は、1枚のみで浮上ステージ2を形成しても良く、複数枚を配列して浮上ステージ2を形成しても良い。

【0031】

基板搬送方向(X軸方向)に長い1枚の浮上板10を設けた場合、浮上板10上の基板Wの前面を均等の圧力で浮上させることが容易であるため、高い精度の浮上量で基板Wを浮上させることが可能である。一方、X軸方向に短い複数枚の浮上板10を適当な間隔を設けて配列した場合、1枚の浮上板10を設けた場合と比較して基板Wを所定距離だけ浮上搬送させるために必要な浮上板10の面積を抑えることができるため、低コストで浮上ステージ2を形成することができる。また、長い浮上板10を一品物で製作することに比べ、広く流通しているサイズの浮上板10を配列して形成できることも、コスト面で効果的である。

【0032】

したがって、必要とする浮上精度に応じて、浮上板10の配置方法を使い分けることが好ましい。

【0033】

たとえば、図13に示した塗布装置80では、塗布部82の直下では、1枚の長い浮上板10を有する浮上ステージを設け、その前後で塗布部82へ基板Wを搬入および搬出する箇所では、複数の短い浮上板10が間隔を設けて配置された浮上ステージを設けると良い。

【0034】

図2では、複数枚の浮上板10をX軸方向に配列した例を示している。ただし、それだけに限らず、浮上板10をY軸方向に配列しても良く、また、X軸方向やY軸方向と斜めに交わるような配列としても構わない。なお、いずれの場合にしても、後述の通り、噴出口11および吸引口12がX軸方向に配列された形態をとる必要がある。

【0035】

噴出口11は、図示しない気体供給手段から供給された気体を噴出する、浮上板10の表面に設けられた開口であり、吸引口12は、後述の吸引力供給手段30によって吸引力が与えられ、浮上ステージ2上の気体を吸引する、浮上板10の表面に設けられた開口である。

【0036】

1枚もしくは複数の浮上板10が配列されて形成された浮上ステージ2は、X軸方向に噴出口11および吸引口12が配列された形態をとる。これにより、基板Wが浮上ステージ2上のどの位置にあっても、そのときの基板Wの存在位置にある噴出口11および吸引口12における気体の噴出および吸引により、浮上高さを制御して、基板Wを浮上させることができる。

【0037】

吸引力供給手段30は、真空ポンプ、ブロワーといった排気装置であり、一定の出力で排気を実施する。

【0038】

吸引力供給手段30は、主配管13と接続されており、主配管13の反対端では配管は複数の分岐配管15に分岐され、これら分岐配管15は、各吸引口12と接続されている。このように、配管を用いて吸引力供給手段30と各吸引口12とを連通させ、吸引力供給手段30を動作させることにより、各吸引口12において吸引力が発生する。

【0039】

また、主配管13から分岐配管15に分岐するにあたり、図示の通り複数の接続口を有する管状のマニホールド14を用いても良い。主配管13および各分岐配管15の端部をマニホールド14に接続することにより、簡単に配管を分岐することができる。

【0040】

差圧ダンパ20は、主配管13の途中に設けられており、主配管13の内部と外気との差圧を所定の値に保持する。

【0041】

本実施形態における差圧ダンパ20の構成を図3に示す。

【0042】

差圧ダンパ20は、マニホールド21、弁22、および軸23とを有しており、マニホールド21内に設けられた弁22が軸23を中心に回転し、マニホールド21の開口に対する弁22の開度が変化することにより、主配管13の内部と外気との差圧を所定の値に保持する動きをとる。

【0043】

マニホールド21は、片端が閉じ、片端が開口となっている管であり、管壁の2箇所に接続口27が管壁を貫通して設けられ、それぞれの接続口27にて主配管13が接続されている。これにより、主配管13の経路の途中にマニホールド21があり、マニホールド21の開口にて外気と連通する形態をとる。また、マニホールド21は、後述の軸23を通すための穴が管壁を貫通して設けられている。

【0044】

弁22はマニホールド21の開口の形状と同等、もしくは若干小さい形状を有した平板である。

【0045】

軸23は、円柱形の棒であり、水平方向に、マニホールド21を貫通して設けられている。ここで、マニホールド21の開口内に弁22が収まった状態で軸23に弁22を固定することにより、主配管13が外気と連通する経路を弁22が遮断する形態をとる。

【0046】

ここで、軸23が自身の中心軸を中心として回転動作することにより、弁22も回転する。これにより、マニホールド21の開口に対する弁22の開度が変化し、主配管13が外気と連通する経路の遮断量が変化する。なお、軸23がぶれずに回転するように、軸23の径に応じたベアリング28をマニホールド21に取付け、このベアリング28とマニホールド21の貫通穴とを軸23が通るようにすると良い。

【0047】

また、弁22は、自身の重心よりも上方の位置にて軸23に固定されている。これにより、弁22が外力を受けない状態である場合に倒れることなく、弁22の自重により、たとえば鉛直な姿勢で安定して静止する。

【0048】

また、軸23には、軸23と直交するように軸29が取付けられており、軸29には重り24が取付けられている。これにより、重り24および軸29によるモーメントが軸23に加わる。

【0049】

ここで、軸29に沿って重り24の位置を変更すること、すなわち、重り24と軸23との距離を変更することにより、重り24を付け替えることなしに軸23へ与えるモーメントの調節が可能である。

【0050】

また、マニホールド21には、弁22と干渉する位置にストッパ25が設けられており、弁22がとりうる開度の範囲が制限されている。

【0051】

また、軸23には、軸23の回転運動に対する抵抗となりうる抵抗手段26が取付けられている。この抵抗手段26は、軸23の回転速度を抑制しうるものであり、オイルの粘性抵抗により回転運動へ制動力を与えるロータリーダンパ、ゴムの摺動抵抗により回転運動へ制動力を与えるフリクションダンパなどが挙げられる。

【0052】

次に、本実施形態における差圧ダンパ20の動作について図3の矢視図を用いて説明する。

【0053】

吸引力供給手段30が動作して主配管13の内部と外気との間に差圧が生じた場合、気圧の高い側から低い側へ弁22を押す外力、すなわち、外気側から主配管13側へ弁22を押す外力が弁22にかかる(図3矢視図中の(a)の矢印参照)。

【0054】

この外力が、弁22が重力によって元の姿勢へ戻ろうとする力よりも大きい場合、その外力によって弁22は動かされて回転し、マニホールド21の開口に対して開いた状態となる(図3矢視図中の(b)の矢印参照)。そのため、主配管13の内部と外気とがリークして外気が主配管13に流れ込み(図3矢視図中の(c)の矢印参照)、主配管13の内部と外気との間の差圧が小さくなるため、弁22にかかる外力は小さくなる。また、弁22の開度が大きくなるほど、リーク量は大きくなる。

【0055】

このリークによって弁22にかかる外力が弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力よりも小さくなると、弁22は閉じる方向へ動く。このとき、弁22が閉じきるまでに弁22にかかる外力と弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力とが釣り合う弁22の開度が存在すれば、弁22は、その開度で静止する。このときの主配管13内の圧力が、浮上ステージ2の吸引口12における吸引力と等しくなる。

【0056】

ここで、弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力は、弁22の自重による力と重り24および軸29が軸23に与えるモーメントによるものの和で求められ、前述の重り24によって調節が可能である。したがって、この重り24の調節によって、吸引力供給手段30が動作している状態における弁22の開度を調節することができる。

【0057】

このとき、外力に対して弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力が大きすぎると、弁22にある程度の外力がかかるまで弁が閉じきった状態となり、小さな差圧の変化が生じても弁が開かないおそれがある。一方、弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力が小さすぎると、弁22が開いた状態で釣り合って静止するが、差圧の変化による弁22の開度の変化の度合いが大きくなり、少しの差圧の変化で弁22が開きすぎてマニホールド21と干渉するおそれがある。

【0058】

そこで、弁22が外力と釣り合って静止している場合に、例えば10度以下など、弁22が若干開いている状態であると、そこから小さな差圧の変化が生じても弁22の開度が変化し、かつ弁22の開度の変化の度合いを小さくすることができる。したがって、浮上ステージ2上に基板Wが無い条件で吸引力供給手段30を動作させて吸引口12にて適切な吸引力が得られている際に、弁22がこのように若干開いた状態となるように、吸引力供給手段30の出力、弁22の重量、および重り24の数と位置を調節することが望ましい。

【0059】

次に、吸引力供給手段30が動作し、すでに弁22を挟んだ内外に差圧が生じている状態において、浮上ステージ2上を基板Wが通過するときのように、その差圧が少しの間だけ増加した場合、その増加にともなって弁22にかかる外力が大きくなるため、その外力によって直ちに弁22の開度が大きくなる。そのためリーク量が増し、外気が主配管13に入り込んで差圧が小さくなる。このように、差圧の変化を相殺する動作が行われ、もとの差圧に戻ることにより、差圧が一定に保たれる。

【0060】

逆にその差圧が少しの間だけ減少した場合、その減少にともなって弁22にかかる外力が小さくなるため、その外力によって直ちに弁22の開度が小さくなる。そのためリーク量が減り、差圧が大きくなってもとの差圧に戻り、差圧が一定に保たれる。

【0061】

この一連の動作は、弁22を挟んだ内外の差圧の変化が直接的に弁22の開度に影響を及ぼすため、たとえば主配管13の内部の圧力を圧力計で測定し、その値に応じて弁22の開度を変化させる、というように制御を介して電気的に弁22の開度を調節する機構であった場合と比べ、弁22が速やかに動作することが可能であり、弁22を挟んだ内外の差圧が短時間で変動する場合は、制御で弁22を調節するよりも安定した差圧の維持が可能となる。

【0062】

ここで、基板Wが浮上ステージ2上を高速で通過するときのように、弁22を挟んだ内外の差圧の変化が急激である場合、差圧の変化がゆっくりである場合に比べて弁22に瞬間的にかかる外力が大きくなるため、弁22が勢いよく開き過ぎるおそれがある。このとき、弁22は本来その差圧の変化量にて到達しうる弁22の開度を超えてしまう(オーバーシュートする)。このように想定の開度を超えると、今度は差圧が小さくなり過ぎるため、それによって弁22が勢いよく閉じ、またオーバーシュートを起こすおそれがある。

【0063】

このようにオーバーシュートが発生すると、主配管13の内部の圧力が不安定となるため、浮上ステージ2の吸引口12における吸引力が不安定となり、基板Wの浮上高さを一定に保つことができなくなる。

【0064】

そこで、本実施形態では、このオーバーシュートの動作を防ぐために、ストッパ25が設けられている。すなわち、基板Wの搬送動作においてとりうる上記差圧の変化量に応じた弁22の開度の範囲内で弁22の開度が変化しうるよう、ストッパ25の位置を設定し、その範囲を超えた弁22の動作を阻止すると良い。

【0065】

また、オーバーシュートの動作を防ぐためには、弁22の動作速度を抑制することも有効である。そこで、本実施形態では、弁22の動作速度、すなわち軸23の回転速度を抑えるために、抵抗手段26が軸23に取付けられている。

【0066】

また、この抵抗手段26が設けられて適度な抵抗力が軸23の回転動作に与えられていることにより、主配管13内と外気との差圧の微小な変化に弁22が過剰に反応して動作することも防ぐこともできる。その結果、吸引力供給手段30の動作中、弁22が微振動することを防ぐことが可能である。

【0067】

図4に、本実施形態のように吸引の配管に差圧ダンパを設けた場合における吸引力の変化を表すグラフを示す。

【0068】

差圧ダンパ20が設けられなかった場合は、先述の通り、基板Wの搬送が進んで浮上ステージ2の吸引口12を遮蔽する数が増加し、吸引口12におけるリークが少なくなるにしたがって、図4の円形プロットが示す通り基板Wを吸引している吸引口12の吸引力が大きくなっていた。それに対し、差圧ダンパ20が設けられた場合は、差圧ダンパ20の弁22の開度が変化して主配管13内と外気との差圧を所定の値に保持する動作をするため、図4の菱形プロットが示す通り、遮蔽される吸引口12の数が増加しても所定の吸引力を保持することが可能である。

【0069】

また、基板Wの搬送速度が速く、基板Wが吸引口12を遮蔽する状況の変化が急激であった場合、すなわち主配管13内と外気との差圧の変化が急激であった場合でも、ストッパ25および抵抗手段26によりオーバーシュートすることなく安定して所定の吸引力を保持することが可能であり、制御による弁22の開度の調節の場合よりも良好に所定の吸引力を保持することができる。

【0070】

次に、差圧ダンパを浮上ステージ2の噴出口11側の配管に適用した形態を図5に示す。

【0071】

気体供給手段31は、ブロワーなどであり、外部より取り込んだ圧縮空気、窒素などの気体を一定の出力で下流に供給する。

【0072】

気体供給手段31は、主配管33と接続されており、主配管33の反対端では配管は複数の分岐配管35に分岐され、これら分岐配管35は、各噴出口11と接続されている。なお、図5に示す通り、マニホールド34を用いて主配管33から各分岐配管35への分岐を構成しても良い。

【0073】

このように、配管を用いて気体供給手段31と各噴出口11とを連通させ、気体供給手段31を動作させることにより、各噴出口11において気体が噴出される。

【0074】

差圧ダンパ40の詳細の構成を図6に示す。

【0075】

差圧ダンパ40は主配管33の途中に設けられており、先述の吸引口12側の配管に設けた場合の構成と同様に、マニホールド41、弁42、軸43を有し、主配管33の内部と外気との差圧を所定の値に保持する。また、先述の差圧ダンパ20と同様に、弁42の開度を調節するための重り44と、弁42のオーバーシュートを防ぐためのストッパ45および抵抗手段46とを有している。

【0076】

なお、重り44の取付け位置は、弁42が外気側へ開くことを想定し、吸引配管に差圧ダンパ20を設ける場合と比べ、弁42をはさんで反対側の位置にしている。

【0077】

次に、このときの差圧ダンパ40の動作について、図6の矢視図を用いて説明する。

【0078】

浮上ステージ2上に基板Wが搬送され、噴出口11上に基板Wが存在すると、噴出口11上方の気体の流れが基板Wに阻害されるため、各噴出口11における気圧(噴出力)は高くなる傾向がある。

【0079】

そのとき、主配管33内の気圧が高くなって外気との差圧が大きくなるため、主配管33側から外気側へ弁42を押す外力が弁42にかかり(図6矢視図中の(a)の矢印参照)、弁42は外気側に開く(図6矢視図中の(b)の矢印参照)。この動作によって、主配管33内の気体が外気側へ流れ(図6矢視図中の(c)の矢印参照)、差圧の変化が相殺されるため、所定の差圧を保持することができる。

【0080】

したがって、図7に示すように各噴出口11における噴出力を一定に保つことが可能であり、浮上高さが安定した基板Wの浮上搬送が可能である。

【0081】

また、この差圧ダンパ40は、図8に示すような、吸引口12が無く、噴出口11のみを有する浮上ステージ2にも適用可能であり、この場合も、上記の通り、浮上高さが安定した基板Wの浮上搬送が可能である。

【0082】

また、図2で示したような、吸引配管に差圧ダンパ20を設けた構成と、図5で示したような、噴出配管に差圧ダンパ40を設けた構成とを組み合わせて、図9に示すような浮上ステージ2を構成しても良い。

【0083】

以上説明した浮上搬送装置により、基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することが可能である。

【0084】

また、図2に示したように本実施形態では複数枚の浮上板10を配列しているが、先述の通り、図10に示すように1枚の浮上板10で浮上ステージ2を形成しても良い。また、この場合も、先述のように差圧ダンパを噴出口11側のみ、もしくは吸引口12側および噴出口11側の両方に設けても良い。また、吸引口12が無く、噴出口11のみを浮上板10が有し、噴出配管に差圧ダンパが設けられても良い。

【0085】

また、先述の説明では、差圧ダンパ20は図3に示したように弁22が軸23を中心に回転し開度が変化する構成であったが、図11が示すように、垂直方向に傾斜を有する軸23を設け、その軸23に沿って弁22が傾斜方向に動作して開度が変化することにより、主配管13内と外気との差圧を所定の値に保持する構成であっても良い。

【0086】

また、先述の説明では、差圧ダンパ20は1個のみ有する構成をとっているが、弁22が開いた状態で十分な吸引力もしくは噴出力を確保するために、または、装置内の配管の取り回しの都合などの要因により、たとえば図12(a)および図12(b)のように複数の差圧ダンパ20を有する構成であっても良い。このとき、基板Wを安定して搬送するために、各差圧ダンパ20が通ずる主配管13の圧力が同等となることが望ましい。

【符号の説明】

【0087】

1 浮上搬送装置

2 浮上ステージ

3 搬送手段

10 浮上板

11 噴出口

12 吸引口

13 主配管

14 マニホールド

15 分岐配管

20 差圧ダンパ

21 マニホールド

22 弁

23 軸

24 重り

25 ストッパ

26 抵抗手段

27 接続口

28 ベアリング

29 軸

30 吸引力供給手段

31 気体供給手段

33 主配管

34 マニホールド

35 分岐配管

40 差圧ダンパ

41 マニホールド

42 弁

43 軸

44 重り

45 ストッパ

46 抵抗手段

80 塗布装置

81 搬送装置

82 塗布部

91 浮上搬送装置

92 噴出口

93 吸引口

94 吸引力供給手段

W 基板

【技術分野】

【0001】

本発明は、圧縮空気などの気体を噴出して基板を浮上させた状態で搬送を行う浮上搬送装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等のフラットパネルディスプレイには、基板上にレジスト液が塗布されたもの(塗布基板と称す)が使用されている。この塗布基板は、基板上にレジスト液や薬液などの塗布液を均一に塗布する塗布装置により形成されている。

【0003】

塗布装置の概略図を図13に示す。塗布装置80は、基板Wを搬送する搬送装置81と、基板に塗布液を塗布する塗布部82を有している。塗布部82は、搬送装置81による基板Wの搬送方向と垂直な方向に伸びたスリットを有する口金を備え、基板Wを所定速度で搬送しながらこのスリットから塗布液を吐出し、基板W上に塗布膜を形成する。

【0004】

このとき、塗布動作中に基板Wに異物が付着することを防ぎたい場合、搬送装置81には、気体を噴出してその圧力で基板Wを浮上させ、非接触状態で基板Wの搬送を行う浮上搬送装置が用いられることがある。

【0005】

この浮上搬送装置の一例を図14に示す。この浮上搬送装置91は、気体を噴出する噴出口92のほかに気体を吸引する吸引口93を有している。そして、基板Wを浮上させるにあたり噴出口92から気体を噴出すると同時に各吸引口93から基板Wを吸引することにより、気体の噴出のみを行って基板Wを浮上させた場合と比較して、浮上した基板Wのたわみを抑え平面度を維持することができ、また、基板Wの浮上高さを精密に制御することができる。

【0006】

一方、図14に示したような浮上搬送装置91では、各吸引口93に吸引力を与える吸引力供給手段94からの出力が一定である場合であっても、基板Wがどの位置にあるかよって吸引力が変化するという問題がある。その具体例を図15に示す。図15(a)のように浮上搬送装置91の上方に基板Wが存在する部分が少ない場合は、基板Wに上方を遮蔽される吸引口93の数が少なく、気体を吸引してもリークが大きいため、図15(a)グラフにV1で示すように、基板Wを吸引している吸引口93の吸引力は小さい。一方、図15(b)のように浮上搬送装置91の上方に基板Wが存在する部分が多くなると、リークが少なくなり、それにともなって、図15(b)グラフにV2で示すように、基板Wを吸引している吸引口93の吸引力が大きくなる。その結果、基板Wが浮上搬送装置91に吸い付いたり、基板Wの端部が浮上搬送装置91と衝突したりするおそれがある。

【0007】

この吸引力の変化を抑える手段として、たとえば、下記特許文献1に示すように、吸引口と吸引力供給手段との間に電気制御のバルブを設け、圧力センサで計測した吸引口内の圧力値に応じて制御装置から当該バルブの開度を調節することにより、吸引力が設定値となるようにするものがある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開2007−88201号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかし、上記特許文献1に記載された浮上搬送装置では、吸引力の変化に制御が追いつけず、吸引力が一定にできない場合があるという問題があった。具体的には、バルブを電気制御し、目的の開度とするためには、圧力センサで計測した圧力値を制御装置へ送る時間、その圧力値に基づき制御装置が適正な開度を計算する時間、計算された開閉度となるよう制御装置がバルブを動作させる時間などを含んだ応答時間が必要となるのに対し、基板Wの搬送速度が速くなると、この応答時間が経過するまでに吸引力が変化する場合がある。すなわち、応答遅れが生じ、その場合、応答時間を経て調節が完了したバルブの開度はもはや適切な開度でなくなっており、その結果、正確な吸引力制御ができなくなる。

【0010】

特に、図13に示したような塗布装置では、塗布部82から基板Wへ塗布液を均一に塗布するために塗布部82と基板Wとの距離を一定に保つこと、すなわち、基板Wの浮上高さを一定に保つことが重要であり、このように搬送装置81が正確な吸引力制御ができず、基板Wの浮上高さが不安定になると、塗布ムラを生じるおそれがある。

【0011】

さらに、基板Wと搬送装置81とが接触するおそれがあり、それによって基板Wの裏面に傷がついたり、基板Wや搬送装置81の一部が剥がれ、異物が発生したり、基板Wに静電気が生じて異物の付着や内部回路が破壊される可能性がある。

【0012】

本発明は、上記のような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することのできる浮上搬送装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0013】

上記課題を解決するために本発明の浮上搬送装置は、基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、気体を噴出する噴出口と気体を吸引する吸引口とが基板の搬送される方向に複数個ずつ配列された表面を有し、気体の噴出および吸引により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、前記吸引口へ吸引力を供給する吸引力供給手段と、前記吸引力供給手段と連通する主配管と、前記主配管と連通し、それぞれの前記吸引口と連通する分岐配管と、前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、を備え、前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴としている。

【0014】

上記浮上搬送装置によれば、吸引力供給手段と連通する主配管の途中に差圧ダンパが設けられ、その差圧ダンパの弁が主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとることにより、制御によって弁が動作する場合と比べて、差圧の変化によって直接的に弁が動作する。したがって、基板の浮上搬送のようにすぐに吸引口の吸引力が変化する場合であっても応答遅れなく弁が速やかに動作することが可能であり、吸引力を所定の値に保持し、基板を一定の浮上高さで搬送することができる。

【0015】

また、その他の形態として、基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、気体を噴出する噴出口が基板の搬送される方向に複数個配列された表面を有し、気体の噴出により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、前記噴出口へ気体を供給する気体供給手段と、前記気体供給手段と連通する主配管と、前記主配管と連通し、それぞれの前記噴出口と連通する分岐配管と、前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、を備え、前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴としても良い。

【0016】

上記浮上搬送装置によれば、気体供給手段と連通する主配管の途中に差圧ダンパが設けられ、その差圧ダンパの弁が主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとることにより、上記の吸引力の場合と同様に、噴出する気体の圧力を所定の値に保持することができるため、基板を一定の浮上高さで搬送することができる。

【0017】

また、前記差圧ダンパは、前記弁の動作範囲を所定の範囲に制限するストッパを有すると良い。

【0018】

このように弁の動作範囲を所定の範囲に制限するストッパを有することにより、吸引力の急激な変化があった場合に弁が開きすぎる、もしくは閉じすぎる、いわゆるオーバーシュートすることを防ぐことができるため、主配管内の圧力が不安定になるのを防ぎ、安定した吸引力を保持することが可能である。

【0019】

また、前記差圧ダンパは、前記弁の動作に対する抵抗手段を有し、前記弁の動作速度を抑制しても良い。

【0020】

このように、弁の動作に対する抵抗手段を有し、前記弁の動作速度を抑制することにより、吸引力の急激な変化があった場合でも、弁の動作速度が抑制されているため、弁がオーバーシュートしにくくなる。また、主配管内と外気との差圧の微小な変化に弁が過剰に反応することも防ぎ、その結果、弁が微振動を起こすことを防ぐことも可能である。

【発明の効果】

【0021】

本発明の浮上搬送装置によれば、基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することができる。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】本発明の一実施形態における浮上搬送装置の概略図である。

【図2】本実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図3】本実施形態における差圧ダンパの概略図である。

【図4】本実施形態における吸引力の変化を表すグラフである。

【図5】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図6】他の実施形態における差圧ダンパの概略図である。

【図7】他の実施形態における噴出力の変化を表すグラフである。

【図8】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図9】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図10】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図11】他の実施形態における差圧ダンパの概略図である。

【図12】他の実施形態における浮上ステージの概略図である。

【図13】搬送装置を有した塗布装置の概略図である。

【図14】従来の浮上搬送装置の概略図である。

【図15】従来の浮上搬送装置を用いた基板搬送の一例の概略図である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

本発明に係る実施の形態を図面を用いて説明する。

【0024】

本発明の一実施形態における浮上搬送装置を図1に示す。浮上搬送装置1は、浮上ステージ2および搬送手段3を有しており、浮上ステージ2により基板Wを浮上させ、この基板Wの端部を搬送手段3が把持し、この状態で搬送手段3が一方向に移動することにより、基板Wの搬送を行う。

【0025】

浮上ステージ2は、その表面から気体の噴出を行い、その噴出した気体の圧力により、基板Wを浮上させるものであり、詳細は後述する。また、浮上した基板Wの平面度を維持するために、気体の吸引も同時に行っている。

【0026】

搬送手段3は、基板Wを搬送するために基板Wを把持する機構であり、基板Wの裏面を吸着する吸着ブロック、基板Wを挟んで把持するクランピング機構などが挙げられる。本実施形態では、搬送手段3は基板Wの裏面の端部を吸着する吸着ブロックである。

【0027】

また、搬送手段3は、リニアステージなどの直動機構に搭載されており、この直動機構が動作することにより搬送手段3は一方向に移動することができる。ここで、基板Wを把持した状態で搬送手段3が移動することにより、基板Wを搬送することが可能である。なお、以降の説明では、搬送手段3が基板Wを搬送する方向をX軸方向、水平面上でX軸方向と直交する方向をY軸方向とし、これらと直交する方向をZ軸方向とし、説明を進める。

【0028】

次に、本実施形態における浮上ステージ2を図2に示す。

【0029】

浮上ステージ2は、浮上板10、差圧ダンパ20、および吸引力供給手段30を有している。

【0030】

浮上板10は、本実施形態では、表面に噴出口11および吸引口12を有する平板である。この浮上板10は、1枚のみで浮上ステージ2を形成しても良く、複数枚を配列して浮上ステージ2を形成しても良い。

【0031】

基板搬送方向(X軸方向)に長い1枚の浮上板10を設けた場合、浮上板10上の基板Wの前面を均等の圧力で浮上させることが容易であるため、高い精度の浮上量で基板Wを浮上させることが可能である。一方、X軸方向に短い複数枚の浮上板10を適当な間隔を設けて配列した場合、1枚の浮上板10を設けた場合と比較して基板Wを所定距離だけ浮上搬送させるために必要な浮上板10の面積を抑えることができるため、低コストで浮上ステージ2を形成することができる。また、長い浮上板10を一品物で製作することに比べ、広く流通しているサイズの浮上板10を配列して形成できることも、コスト面で効果的である。

【0032】

したがって、必要とする浮上精度に応じて、浮上板10の配置方法を使い分けることが好ましい。

【0033】

たとえば、図13に示した塗布装置80では、塗布部82の直下では、1枚の長い浮上板10を有する浮上ステージを設け、その前後で塗布部82へ基板Wを搬入および搬出する箇所では、複数の短い浮上板10が間隔を設けて配置された浮上ステージを設けると良い。

【0034】

図2では、複数枚の浮上板10をX軸方向に配列した例を示している。ただし、それだけに限らず、浮上板10をY軸方向に配列しても良く、また、X軸方向やY軸方向と斜めに交わるような配列としても構わない。なお、いずれの場合にしても、後述の通り、噴出口11および吸引口12がX軸方向に配列された形態をとる必要がある。

【0035】

噴出口11は、図示しない気体供給手段から供給された気体を噴出する、浮上板10の表面に設けられた開口であり、吸引口12は、後述の吸引力供給手段30によって吸引力が与えられ、浮上ステージ2上の気体を吸引する、浮上板10の表面に設けられた開口である。

【0036】

1枚もしくは複数の浮上板10が配列されて形成された浮上ステージ2は、X軸方向に噴出口11および吸引口12が配列された形態をとる。これにより、基板Wが浮上ステージ2上のどの位置にあっても、そのときの基板Wの存在位置にある噴出口11および吸引口12における気体の噴出および吸引により、浮上高さを制御して、基板Wを浮上させることができる。

【0037】

吸引力供給手段30は、真空ポンプ、ブロワーといった排気装置であり、一定の出力で排気を実施する。

【0038】

吸引力供給手段30は、主配管13と接続されており、主配管13の反対端では配管は複数の分岐配管15に分岐され、これら分岐配管15は、各吸引口12と接続されている。このように、配管を用いて吸引力供給手段30と各吸引口12とを連通させ、吸引力供給手段30を動作させることにより、各吸引口12において吸引力が発生する。

【0039】

また、主配管13から分岐配管15に分岐するにあたり、図示の通り複数の接続口を有する管状のマニホールド14を用いても良い。主配管13および各分岐配管15の端部をマニホールド14に接続することにより、簡単に配管を分岐することができる。

【0040】

差圧ダンパ20は、主配管13の途中に設けられており、主配管13の内部と外気との差圧を所定の値に保持する。

【0041】

本実施形態における差圧ダンパ20の構成を図3に示す。

【0042】

差圧ダンパ20は、マニホールド21、弁22、および軸23とを有しており、マニホールド21内に設けられた弁22が軸23を中心に回転し、マニホールド21の開口に対する弁22の開度が変化することにより、主配管13の内部と外気との差圧を所定の値に保持する動きをとる。

【0043】

マニホールド21は、片端が閉じ、片端が開口となっている管であり、管壁の2箇所に接続口27が管壁を貫通して設けられ、それぞれの接続口27にて主配管13が接続されている。これにより、主配管13の経路の途中にマニホールド21があり、マニホールド21の開口にて外気と連通する形態をとる。また、マニホールド21は、後述の軸23を通すための穴が管壁を貫通して設けられている。

【0044】

弁22はマニホールド21の開口の形状と同等、もしくは若干小さい形状を有した平板である。

【0045】

軸23は、円柱形の棒であり、水平方向に、マニホールド21を貫通して設けられている。ここで、マニホールド21の開口内に弁22が収まった状態で軸23に弁22を固定することにより、主配管13が外気と連通する経路を弁22が遮断する形態をとる。

【0046】

ここで、軸23が自身の中心軸を中心として回転動作することにより、弁22も回転する。これにより、マニホールド21の開口に対する弁22の開度が変化し、主配管13が外気と連通する経路の遮断量が変化する。なお、軸23がぶれずに回転するように、軸23の径に応じたベアリング28をマニホールド21に取付け、このベアリング28とマニホールド21の貫通穴とを軸23が通るようにすると良い。

【0047】

また、弁22は、自身の重心よりも上方の位置にて軸23に固定されている。これにより、弁22が外力を受けない状態である場合に倒れることなく、弁22の自重により、たとえば鉛直な姿勢で安定して静止する。

【0048】

また、軸23には、軸23と直交するように軸29が取付けられており、軸29には重り24が取付けられている。これにより、重り24および軸29によるモーメントが軸23に加わる。

【0049】

ここで、軸29に沿って重り24の位置を変更すること、すなわち、重り24と軸23との距離を変更することにより、重り24を付け替えることなしに軸23へ与えるモーメントの調節が可能である。

【0050】

また、マニホールド21には、弁22と干渉する位置にストッパ25が設けられており、弁22がとりうる開度の範囲が制限されている。

【0051】

また、軸23には、軸23の回転運動に対する抵抗となりうる抵抗手段26が取付けられている。この抵抗手段26は、軸23の回転速度を抑制しうるものであり、オイルの粘性抵抗により回転運動へ制動力を与えるロータリーダンパ、ゴムの摺動抵抗により回転運動へ制動力を与えるフリクションダンパなどが挙げられる。

【0052】

次に、本実施形態における差圧ダンパ20の動作について図3の矢視図を用いて説明する。

【0053】

吸引力供給手段30が動作して主配管13の内部と外気との間に差圧が生じた場合、気圧の高い側から低い側へ弁22を押す外力、すなわち、外気側から主配管13側へ弁22を押す外力が弁22にかかる(図3矢視図中の(a)の矢印参照)。

【0054】

この外力が、弁22が重力によって元の姿勢へ戻ろうとする力よりも大きい場合、その外力によって弁22は動かされて回転し、マニホールド21の開口に対して開いた状態となる(図3矢視図中の(b)の矢印参照)。そのため、主配管13の内部と外気とがリークして外気が主配管13に流れ込み(図3矢視図中の(c)の矢印参照)、主配管13の内部と外気との間の差圧が小さくなるため、弁22にかかる外力は小さくなる。また、弁22の開度が大きくなるほど、リーク量は大きくなる。

【0055】

このリークによって弁22にかかる外力が弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力よりも小さくなると、弁22は閉じる方向へ動く。このとき、弁22が閉じきるまでに弁22にかかる外力と弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力とが釣り合う弁22の開度が存在すれば、弁22は、その開度で静止する。このときの主配管13内の圧力が、浮上ステージ2の吸引口12における吸引力と等しくなる。

【0056】

ここで、弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力は、弁22の自重による力と重り24および軸29が軸23に与えるモーメントによるものの和で求められ、前述の重り24によって調節が可能である。したがって、この重り24の調節によって、吸引力供給手段30が動作している状態における弁22の開度を調節することができる。

【0057】

このとき、外力に対して弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力が大きすぎると、弁22にある程度の外力がかかるまで弁が閉じきった状態となり、小さな差圧の変化が生じても弁が開かないおそれがある。一方、弁22が元の姿勢へ戻ろうとする力が小さすぎると、弁22が開いた状態で釣り合って静止するが、差圧の変化による弁22の開度の変化の度合いが大きくなり、少しの差圧の変化で弁22が開きすぎてマニホールド21と干渉するおそれがある。

【0058】

そこで、弁22が外力と釣り合って静止している場合に、例えば10度以下など、弁22が若干開いている状態であると、そこから小さな差圧の変化が生じても弁22の開度が変化し、かつ弁22の開度の変化の度合いを小さくすることができる。したがって、浮上ステージ2上に基板Wが無い条件で吸引力供給手段30を動作させて吸引口12にて適切な吸引力が得られている際に、弁22がこのように若干開いた状態となるように、吸引力供給手段30の出力、弁22の重量、および重り24の数と位置を調節することが望ましい。

【0059】

次に、吸引力供給手段30が動作し、すでに弁22を挟んだ内外に差圧が生じている状態において、浮上ステージ2上を基板Wが通過するときのように、その差圧が少しの間だけ増加した場合、その増加にともなって弁22にかかる外力が大きくなるため、その外力によって直ちに弁22の開度が大きくなる。そのためリーク量が増し、外気が主配管13に入り込んで差圧が小さくなる。このように、差圧の変化を相殺する動作が行われ、もとの差圧に戻ることにより、差圧が一定に保たれる。

【0060】

逆にその差圧が少しの間だけ減少した場合、その減少にともなって弁22にかかる外力が小さくなるため、その外力によって直ちに弁22の開度が小さくなる。そのためリーク量が減り、差圧が大きくなってもとの差圧に戻り、差圧が一定に保たれる。

【0061】

この一連の動作は、弁22を挟んだ内外の差圧の変化が直接的に弁22の開度に影響を及ぼすため、たとえば主配管13の内部の圧力を圧力計で測定し、その値に応じて弁22の開度を変化させる、というように制御を介して電気的に弁22の開度を調節する機構であった場合と比べ、弁22が速やかに動作することが可能であり、弁22を挟んだ内外の差圧が短時間で変動する場合は、制御で弁22を調節するよりも安定した差圧の維持が可能となる。

【0062】

ここで、基板Wが浮上ステージ2上を高速で通過するときのように、弁22を挟んだ内外の差圧の変化が急激である場合、差圧の変化がゆっくりである場合に比べて弁22に瞬間的にかかる外力が大きくなるため、弁22が勢いよく開き過ぎるおそれがある。このとき、弁22は本来その差圧の変化量にて到達しうる弁22の開度を超えてしまう(オーバーシュートする)。このように想定の開度を超えると、今度は差圧が小さくなり過ぎるため、それによって弁22が勢いよく閉じ、またオーバーシュートを起こすおそれがある。

【0063】

このようにオーバーシュートが発生すると、主配管13の内部の圧力が不安定となるため、浮上ステージ2の吸引口12における吸引力が不安定となり、基板Wの浮上高さを一定に保つことができなくなる。

【0064】

そこで、本実施形態では、このオーバーシュートの動作を防ぐために、ストッパ25が設けられている。すなわち、基板Wの搬送動作においてとりうる上記差圧の変化量に応じた弁22の開度の範囲内で弁22の開度が変化しうるよう、ストッパ25の位置を設定し、その範囲を超えた弁22の動作を阻止すると良い。

【0065】

また、オーバーシュートの動作を防ぐためには、弁22の動作速度を抑制することも有効である。そこで、本実施形態では、弁22の動作速度、すなわち軸23の回転速度を抑えるために、抵抗手段26が軸23に取付けられている。

【0066】

また、この抵抗手段26が設けられて適度な抵抗力が軸23の回転動作に与えられていることにより、主配管13内と外気との差圧の微小な変化に弁22が過剰に反応して動作することも防ぐこともできる。その結果、吸引力供給手段30の動作中、弁22が微振動することを防ぐことが可能である。

【0067】

図4に、本実施形態のように吸引の配管に差圧ダンパを設けた場合における吸引力の変化を表すグラフを示す。

【0068】

差圧ダンパ20が設けられなかった場合は、先述の通り、基板Wの搬送が進んで浮上ステージ2の吸引口12を遮蔽する数が増加し、吸引口12におけるリークが少なくなるにしたがって、図4の円形プロットが示す通り基板Wを吸引している吸引口12の吸引力が大きくなっていた。それに対し、差圧ダンパ20が設けられた場合は、差圧ダンパ20の弁22の開度が変化して主配管13内と外気との差圧を所定の値に保持する動作をするため、図4の菱形プロットが示す通り、遮蔽される吸引口12の数が増加しても所定の吸引力を保持することが可能である。

【0069】

また、基板Wの搬送速度が速く、基板Wが吸引口12を遮蔽する状況の変化が急激であった場合、すなわち主配管13内と外気との差圧の変化が急激であった場合でも、ストッパ25および抵抗手段26によりオーバーシュートすることなく安定して所定の吸引力を保持することが可能であり、制御による弁22の開度の調節の場合よりも良好に所定の吸引力を保持することができる。

【0070】

次に、差圧ダンパを浮上ステージ2の噴出口11側の配管に適用した形態を図5に示す。

【0071】

気体供給手段31は、ブロワーなどであり、外部より取り込んだ圧縮空気、窒素などの気体を一定の出力で下流に供給する。

【0072】

気体供給手段31は、主配管33と接続されており、主配管33の反対端では配管は複数の分岐配管35に分岐され、これら分岐配管35は、各噴出口11と接続されている。なお、図5に示す通り、マニホールド34を用いて主配管33から各分岐配管35への分岐を構成しても良い。

【0073】

このように、配管を用いて気体供給手段31と各噴出口11とを連通させ、気体供給手段31を動作させることにより、各噴出口11において気体が噴出される。

【0074】

差圧ダンパ40の詳細の構成を図6に示す。

【0075】

差圧ダンパ40は主配管33の途中に設けられており、先述の吸引口12側の配管に設けた場合の構成と同様に、マニホールド41、弁42、軸43を有し、主配管33の内部と外気との差圧を所定の値に保持する。また、先述の差圧ダンパ20と同様に、弁42の開度を調節するための重り44と、弁42のオーバーシュートを防ぐためのストッパ45および抵抗手段46とを有している。

【0076】

なお、重り44の取付け位置は、弁42が外気側へ開くことを想定し、吸引配管に差圧ダンパ20を設ける場合と比べ、弁42をはさんで反対側の位置にしている。

【0077】

次に、このときの差圧ダンパ40の動作について、図6の矢視図を用いて説明する。

【0078】

浮上ステージ2上に基板Wが搬送され、噴出口11上に基板Wが存在すると、噴出口11上方の気体の流れが基板Wに阻害されるため、各噴出口11における気圧(噴出力)は高くなる傾向がある。

【0079】

そのとき、主配管33内の気圧が高くなって外気との差圧が大きくなるため、主配管33側から外気側へ弁42を押す外力が弁42にかかり(図6矢視図中の(a)の矢印参照)、弁42は外気側に開く(図6矢視図中の(b)の矢印参照)。この動作によって、主配管33内の気体が外気側へ流れ(図6矢視図中の(c)の矢印参照)、差圧の変化が相殺されるため、所定の差圧を保持することができる。

【0080】

したがって、図7に示すように各噴出口11における噴出力を一定に保つことが可能であり、浮上高さが安定した基板Wの浮上搬送が可能である。

【0081】

また、この差圧ダンパ40は、図8に示すような、吸引口12が無く、噴出口11のみを有する浮上ステージ2にも適用可能であり、この場合も、上記の通り、浮上高さが安定した基板Wの浮上搬送が可能である。

【0082】

また、図2で示したような、吸引配管に差圧ダンパ20を設けた構成と、図5で示したような、噴出配管に差圧ダンパ40を設けた構成とを組み合わせて、図9に示すような浮上ステージ2を構成しても良い。

【0083】

以上説明した浮上搬送装置により、基板の搬送にともなう浮上環境の変化に速やかに応答し、基板を一定の浮上高さで搬送することが可能である。

【0084】

また、図2に示したように本実施形態では複数枚の浮上板10を配列しているが、先述の通り、図10に示すように1枚の浮上板10で浮上ステージ2を形成しても良い。また、この場合も、先述のように差圧ダンパを噴出口11側のみ、もしくは吸引口12側および噴出口11側の両方に設けても良い。また、吸引口12が無く、噴出口11のみを浮上板10が有し、噴出配管に差圧ダンパが設けられても良い。

【0085】

また、先述の説明では、差圧ダンパ20は図3に示したように弁22が軸23を中心に回転し開度が変化する構成であったが、図11が示すように、垂直方向に傾斜を有する軸23を設け、その軸23に沿って弁22が傾斜方向に動作して開度が変化することにより、主配管13内と外気との差圧を所定の値に保持する構成であっても良い。

【0086】

また、先述の説明では、差圧ダンパ20は1個のみ有する構成をとっているが、弁22が開いた状態で十分な吸引力もしくは噴出力を確保するために、または、装置内の配管の取り回しの都合などの要因により、たとえば図12(a)および図12(b)のように複数の差圧ダンパ20を有する構成であっても良い。このとき、基板Wを安定して搬送するために、各差圧ダンパ20が通ずる主配管13の圧力が同等となることが望ましい。

【符号の説明】

【0087】

1 浮上搬送装置

2 浮上ステージ

3 搬送手段

10 浮上板

11 噴出口

12 吸引口

13 主配管

14 マニホールド

15 分岐配管

20 差圧ダンパ

21 マニホールド

22 弁

23 軸

24 重り

25 ストッパ

26 抵抗手段

27 接続口

28 ベアリング

29 軸

30 吸引力供給手段

31 気体供給手段

33 主配管

34 マニホールド

35 分岐配管

40 差圧ダンパ

41 マニホールド

42 弁

43 軸

44 重り

45 ストッパ

46 抵抗手段

80 塗布装置

81 搬送装置

82 塗布部

91 浮上搬送装置

92 噴出口

93 吸引口

94 吸引力供給手段

W 基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、

気体を噴出する噴出口と気体を吸引する吸引口とが基板の搬送される方向に複数個ずつ配列された表面を有し、気体の噴出および吸引により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、

前記吸引口へ吸引力を供給する吸引力供給手段と、

前記吸引力供給手段と連通する主配管と、

前記主配管と連通し、それぞれの前記吸引口と連通する分岐配管と、

前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、

を備え、

前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴とする、浮上搬送装置。

【請求項2】

基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、

気体を噴出する噴出口が基板の搬送される方向に複数個配列された表面を有し、気体の噴出により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、

前記噴出口へ気体を供給する気体供給手段と、

前記気体供給手段と連通する主配管と、

前記主配管と連通し、それぞれの前記噴出口と連通する分岐配管と、

前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、

を備え、

前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴とする、浮上搬送装置。

【請求項3】

前記差圧ダンパは、前記弁の動作範囲を所定の範囲に制限するストッパを有することを特徴とする、請求項1または2のいずれかに記載の浮上搬送装置。

【請求項4】

前記差圧ダンパは、前記弁の動作に対する抵抗手段を有し、前記弁の動作速度を抑制することを特徴とする、請求項1から3のいずれかに記載の浮上搬送装置。

【請求項1】

基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、

気体を噴出する噴出口と気体を吸引する吸引口とが基板の搬送される方向に複数個ずつ配列された表面を有し、気体の噴出および吸引により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、

前記吸引口へ吸引力を供給する吸引力供給手段と、

前記吸引力供給手段と連通する主配管と、

前記主配管と連通し、それぞれの前記吸引口と連通する分岐配管と、

前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、

を備え、

前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴とする、浮上搬送装置。

【請求項2】

基板を浮上させて搬送する浮上搬送装置であって、

気体を噴出する噴出口が基板の搬送される方向に複数個配列された表面を有し、気体の噴出により基板を所定の高さで浮上させる浮上ステージと、

前記噴出口へ気体を供給する気体供給手段と、

前記気体供給手段と連通する主配管と、

前記主配管と連通し、それぞれの前記噴出口と連通する分岐配管と、

前記主配管の途中に設けられた差圧ダンパと、

を備え、

前記差圧ダンパは、前記主配管内と外気とを連通する経路および当該経路を遮断する弁を有し、前記弁は、前記主配管内と外気との差圧が当該弁に及ぼす外力によって開閉する動作をとり、前記差圧の変化に応じて前記弁が動作して開度が変化することにより、所定の前記差圧を保持することを特徴とする、浮上搬送装置。

【請求項3】

前記差圧ダンパは、前記弁の動作範囲を所定の範囲に制限するストッパを有することを特徴とする、請求項1または2のいずれかに記載の浮上搬送装置。

【請求項4】

前記差圧ダンパは、前記弁の動作に対する抵抗手段を有し、前記弁の動作速度を抑制することを特徴とする、請求項1から3のいずれかに記載の浮上搬送装置。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【公開番号】特開2013−91540(P2013−91540A)

【公開日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−233533(P2011−233533)

【出願日】平成23年10月25日(2011.10.25)

【出願人】(000219314)東レエンジニアリング株式会社 (505)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年10月25日(2011.10.25)

【出願人】(000219314)東レエンジニアリング株式会社 (505)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]