移動案内システム、移動案内装置、移動案内方法及びコンピュータプログラム

【課題】案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることが可能となった移動案内システム、移動案内装置、移動案内方法及びコンピュータプログラムを提供する。

【解決手段】車両の進行方向前方に案内分岐点が有る場合に、該案内分岐点や手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い条件を満たす誤認分岐点であるか否か判定し、案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が有ると判定された場合には、信号機のカウントを誤り易い要因と車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる『誤認対策信号機案内』を該案内分岐点の案内に設定するように構成する。

【解決手段】車両の進行方向前方に案内分岐点が有る場合に、該案内分岐点や手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い条件を満たす誤認分岐点であるか否か判定し、案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が有ると判定された場合には、信号機のカウントを誤り易い要因と車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる『誤認対策信号機案内』を該案内分岐点の案内に設定するように構成する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、案内経路に基づいて移動体の移動を案内する移動案内システム、移動案内装置、移動案内方法及びコンピュータプログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

近年、車両の走行案内を行い、運転者が所望の目的地に容易に到着できるようにしたナビゲーション装置が車両に搭載されていることが多い。ここで、ナビゲーション装置とは、GPS受信機などにより自車の現在位置を検出し、その現在位置に対応する地図データをDVD−ROMやHDDなどの記録媒体またはネットワークを通じて取得して液晶モニタに表示することが可能な装置である。更に、かかるナビゲーション装置には、所望する目的地を入力すると、出発地から目的地までの最適経路を探索する経路探索機能を備えている。そして、探索結果に基づいて設定された案内経路をディスプレイ画面に表示するとともに、右左折等の案内の対象となる分岐点(以下、案内分岐点という)に接近した場合には音声やディスプレイ画面を用いた案内を行うことによって、ユーザを所望の目的地まで確実に案内するようになっている。また、近年は携帯電話機、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータ等においても上記ナビゲーション装置と同様の機能を有するものがある。更に、車両以外にも歩行者や二輪車を対象として上記案内を行うことも可能である。

【0003】

ここで、案内分岐点において右左折等の案内を行う場合には、案内分岐点をユーザに正確に特定させる必要がある。そして、このような案内分岐点を特定させる案内方法の一つとして、車両から案内分岐点までの信号機の数(又は信号機の設置された分岐点の数)を用いた案内がある。例えば、案内分岐点が信号機の設置された分岐点である場合に、案内分岐点に対して2つ手前側にある信号機付きの分岐点の信号機がユーザの視界から消えた後から、案内分岐点に対して1つ手前側にある信号機付きの分岐点の信号機がユーザの視界に残っている状態で、「2つ目の信号を左方向です。」との案内を行う。また、車両から案内分岐点までの信号機の数を用いた案内を行うためには、信号機に関する情報(信号機の設置位置や方向に関する情報等)が必要となるが、このような情報は地図情報の一部として記憶手段(例えば、ハードディスク、DVD、メモリーカード、サーバ等)から取得している(例えば、特開平10−274544号公報参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開平10−274544号公報(第4頁、第5頁、図4)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記特許文献1に記載の技術では、信号機のカウントを誤り易い分岐点(例えば、複数の信号機が設置されるとともにその設置間隔が広い大型の分岐点や特殊な信号機が設置された分岐点等)が案内分岐点や案内分岐点の手前側にある場合には、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じ、案内分岐点をユーザが誤認識する虞があった。

【0006】

本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることを可能とした移動案内システム、移動案内装置、移動案内方法及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

前記目的を達成するため本願の請求項1に係る移動案内システム(1)は、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定手段(13)と、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段(13)と、前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段(13)と、を有し、前記案内設定手段は、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

尚、「移動体」としては、車両以外に、歩行者や二輪車も含む。

また、「案内分岐点」とは、案内経路に従って移動体の移動の案内を行う際に、右左折指示等の案内を行う対象となる分岐点が該当する。

また、「移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数」は、分岐点単位での信号機の数であっても良い。即ち、大型の道路等において同一分岐点に複数の信号機が設けられている場合には、該複数の信号機は1の信号機としてカウントするようにしても良い。その場合には、本願発明に係る「第1案内」は、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の設置された分岐点(即ち、信号交差点)の数を用いて案内分岐点を特定させる案内を行う構成にも相当する。但し、分岐点単位でカウントする場合であっても、分岐点以外に設置された信号機(例えば押しボタン式信号機等)も信号機の数としてカウントすることが望ましい。以下の請求項でも同様である。

【0008】

また、請求項2に係る移動案内システム(1)は、請求項1に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)によって前記案内分岐点(102)又は前記手前分岐点(108)が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて所定のカウント案内実行条件を満たすか否か判定する条件判定手段(13)を有し、前記案内設定手段(13)は、前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たすと判定された場合には、前記第1案内を該案内分岐点の案内に設定し、前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる第2案内を該案内分岐点の案内の一部又は全部に設定することを特徴とする。

【0009】

また、請求項3に係る移動案内システム(1)は、請求項2に記載の移動案内システムであって、前記案内設定手段(13)は、前記条件判定手段(13)により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、前記誤認分岐点に基づいて設定された案内復帰地点(109)を前記移動体が通過するまでの案内には前記第2案内を設定し、前記案内復帰地点を前記移動体が通過した後の案内には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる第3案内を設定することを特徴とする。

【0010】

また、請求項4に係る移動案内システム(1)は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システムであって、前記第1案内は、前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体(101)から前記案内分岐点(102)までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを出力する案内であることを特徴とする。

尚、「フレーズ」とは句に相当する。

【0011】

また、請求項5に係る移動案内システム(1)は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システムであって、前記第1案内は、前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の前記移動体(101)から前記案内分岐点(102)までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、前記信号機のカウントを誤り易い要因が前記移動体の進行方向前方にあることを警告するフレーズを出力する案内であることを特徴とする。

【0012】

また、請求項6に係る移動案内システム(1)は、請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の移動案内システムであって、前記信号機のカウントを誤り易い要因は、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかであることを特徴とする。

【0013】

また、請求項7に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0014】

また、請求項8に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0015】

また、請求項9に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点と該分岐点に隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0016】

また、請求項10に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0017】

また、請求項11に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、前記案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、前記信号機の設置されていない分岐点と前記所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0018】

また、請求項12に係る移動案内装置(1)は、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定手段(13)と、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段(13)と、前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段(13)と、を有し、前記案内設定手段は、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

【0019】

また、請求項13に係る移動案内方法は、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定ステップと、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定ステップと、前記案内設定ステップによって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内ステップと、を有し、前記案内設定ステップは、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定ステップを更に備え、前記分岐点判定ステップによって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

【0020】

更に、請求項14に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定機能と、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定機能と、前記案内設定機能によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内機能と、を実行させるコンピュータプログラムであって、前記案内設定機能は、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定機能を更に備え、前記分岐点判定機能によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

【発明の効果】

【0021】

前記構成を有する請求項1に記載の移動案内システムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0022】

また、請求項2に記載の移動案内システムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて案内分岐点の案内を適切に選択して設定することによって、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0023】

また、請求項3に記載の移動案内システムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、移動体の位置に基づいて案内分岐点の案内を適切に選択して設定することによって、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0024】

また、請求項4に記載の移動案内システムによれば、第1案内は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを出力する案内であるので、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、ユーザに信号機のカウントを誤り易い要因を基準にして案内分岐点を正確に特定させることが可能となる。

【0025】

また、請求項5に記載の移動案内システムによれば、第1案内は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、信号機のカウントを誤り易い要因が移動体の進行方向前方にあることを警告するフレーズを出力する案内であるので、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、信号機のカウントを誤り易い要因をユーザに注意させて案内分岐点を正確に特定させることが可能となる。

【0026】

また、請求項6に記載の移動案内システムによれば、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかを備えた分岐点を誤認分岐点として特定するので、信号機のカウントを誤り易い分岐点を誤認分岐点として正確に特定することが可能となる。

【0027】

また、請求項7に記載の移動案内システムによれば、1灯式又は2灯式の信号機が設置されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、設置された信号機をカウント対象に含めるべきか否かのユーザによる判断が難しい分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0028】

また、請求項8に記載の移動案内システムによれば、設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上の分岐点を誤認分岐点として特定するので、進入側信号機と退出側信号機の両方の信号機をカウント対象に含める虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0029】

また、請求項9に記載の移動案内システムによれば、隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である分岐点を誤認分岐点として特定するので、2つの分岐点を通過するにもかかわらず、一の分岐点のみを通過するとユーザが誤認し、信号機を1箇所しかカウントしない虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0030】

また、請求項10に記載の移動案内システムによれば、同一方向に複数のリンクが接続されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、一の分岐点を通過するにもかかわらず、2つの分岐点を通過するとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0031】

また、請求項11に記載の移動案内システムによれば、案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を誤認分岐点として特定するので、所定の地物に設置された補助信号機によって信号機の設置されていない分岐点を信号機の設置された分岐点であるとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0032】

また、請求項12に記載の移動案内装置によれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0033】

また、請求項13に記載の移動案内方法によれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0034】

更に、請求項14に記載のコンピュータプログラムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行わせることによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0035】

【図1】本実施形態に係るナビゲーション装置を示したブロック図である。

【図2】分岐点に配置される信号機及び停止線の一例を示した図である。

【図3】案内フレーズ条件テーブルの一例を示した図である。

【図4】本実施形態に係る分岐点案内処理プログラムのフローチャートである。

【図5】本実施形態に係る案内設定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。

【図6】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図7】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図8】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図9】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図10】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図11】誤認分岐点の種類毎に信号機案内を行う為の対策が有るか否かを示したテーブルである。

【図12】案内分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が有る場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図13】案内分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が無い場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図14】案内分岐点も手前分岐点も誤認分岐点でない場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図15】手前分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が有る場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図16】手前分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が無い場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【発明を実施するための形態】

【0036】

以下、本発明に係る移動案内システム及び移動案内装置をナビゲーション装置に具体化した一実施形態に基づき図面を参照しつつ詳細に説明する。先ず、本実施形態に係るナビゲーション装置1の概略構成について図1を用いて説明する。図1は本実施形態に係るナビゲーション装置1を示したブロック図である。

【0037】

図1に示すように本実施形態に係るナビゲーション装置1は、ナビゲーション装置1が搭載された車両の現在位置を検出する現在位置検出部11と、各種のデータが記録されたデータ記録部12と、入力された情報に基づいて、各種の演算処理を行うナビゲーションECU13と、ユーザからの操作を受け付ける操作部14と、ユーザに対して車両周辺の地図や施設の関する施設情報を表示する液晶ディスプレイ15と、経路案内に関する音声ガイダンスを出力するスピーカ16と、記憶媒体であるDVDを読み取るDVDドライブ17と、プローブセンタやVICS(登録商標:Vehicle Information and Communication System)センタ等の情報センタとの間で通信を行う通信モジュール18と、から構成されている。

【0038】

以下に、ナビゲーション装置1を構成する各構成要素について順に説明する。

現在位置検出部11は、GPS21、車速センサ22、ステアリングセンサ23、ジャイロセンサ24等からなり、現在の車両の位置、方位、車両の走行速度、現在時刻等を検出することが可能となっている。ここで、特に車速センサ22は、車両の移動距離や車速を検出する為のセンサであり、車両の駆動輪の回転に応じてパルスを発生させ、パルス信号をナビゲーションECU13に出力する。そして、ナビゲーションECU13は発生するパルスを計数することにより駆動輪の回転速度や移動距離を算出する。尚、上記5種類のセンサをナビゲーション装置1が全て備える必要はなく、これらの内の1又は複数種類のセンサのみをナビゲーション装置1が備える構成としても良い。

【0039】

また、データ記録部12は、外部記憶装置及び記録媒体としてのハードディスク(図示せず)と、ハードディスクに記録された地図情報DB31や案内フレーズ条件テーブル32や所定のプログラム等を読み出すとともにハードディスクに所定のデータを書き込む為のドライバである記録ヘッド(図示せず)とを備えている。尚、データ記録部12をハードディスクの代わりにメモリーカードやCDやDVD等の光ディスクにより構成しても良い。

【0040】

ここで、地図情報DB31は、例えば、道路(リンク)に関するリンクデータ33、ノード点に関するノードデータ34、各分岐点に関する分岐点データ35、施設等の地点に関する地点データ、地図を表示するための地図表示データ、経路を探索するための探索データ、地点を検索するための検索データ等が記憶された記憶手段である。

【0041】

ここで、リンクデータ33としては、例えば、該リンクを識別するリンクID、該リンクの端部に位置するノードを特定する端部ノード情報、該リンクを構成する道路の道路種別、車線数等が記憶される。また、ノードデータ34としては、該ノードを識別するノードID、該ノードの位置座標、該ノードがリンクを介して接続される接続先ノードを特定する接続先ノード情報等が記憶される。また、分岐点データ35としては、該分岐点(交差点)を形成するノードを特定する該当ノード情報、該分岐点に接続されるリンク(以下、接続リンクという)を特定する接続リンク情報、分岐点の周辺に設置された信号機に関する信号機情報36や分岐点の周辺に設置された停止線に関する停止線情報37等が記憶される。

【0042】

また、信号機情報36としては、全国の各分岐点(交差点)の周辺に設置された信号機について、信号機の設置された方向(即ち、信号機のライトが向いている方向であり、以下、設置方向という)や灯数(3灯式、2灯式、1灯式等)や信号機の設置された位置座標(以下、設置座標という)等が記憶される。更に、一の分岐点に対して複数の信号機が設置されている場合には、複数の信号機毎に上記設置方向や設置座標等が記憶される。例えば、図2に示すように片側2車線の道路が交差する分岐点51では、8個の信号機52〜59が設置されている。従って、分岐点51の信号機情報36としては、信号機52〜59の設置方向や設置座標等が記憶される。

【0043】

尚、信号機情報36としては、分岐点からの退出方向毎に、最も退出側にある信号機(即ち車両が分岐点を通過する際に、その分岐点で最後に視認できる信号機であり、以下、退出側信号機という)に関する情報のみを記憶する構成としても良い。例えば、図2に示す分岐点51では、図の下から上への退出方向に対して退出側信号機である信号機53に関する情報を記憶し、図の上から下への退出方向に対して退出側信号機である信号機55に関する情報を記憶し、図の左から右への退出方向に対して退出側信号機である信号機57に関する情報を記憶し、図の右から左への退出方向に対して退出側信号機である信号機59に関する情報を記憶する。即ち、8個の信号機52〜59の内、信号機53、55、57、59の設置方向と設置座標のみを記憶する構成としても良い。また、分岐点からの進入方向毎に、最も進入側(即ち出発地側)にある信号機(即ち車両が最初に視認できる信号機であり、以下、進入側信号機という)に関する情報のみを記憶する構成としても良い。

【0044】

一方、停止線情報37は、路面上に形成された地物の内、特に停止線の路面標示に関する情報が記憶される。具体的には、識別IDと、停止線の位置を地図上で特定する座標データと、停止線が設置された分岐点を識別する分岐点IDとが記憶される。尚、座標データは、絶対位置ではなく停止線の設置された分岐点のノード点に対する相対位置によって特定しても良い。例えば、図2に示すように片側2車線の道路が交差する分岐点51では、4箇所に停止線60〜63が設置されている。従って、停止線情報37としては、停止線60〜63に関する各種情報が記憶される。

【0045】

そして、ナビゲーションECU13は、後述のように地図情報DB31に記憶された各データに基づいて、車両の進行方向前方にある案内分岐点と該案内分岐点よりも案内経路の出発地側に存在する分岐点(以下、手前分岐点という)を特定する。また、案内分岐点や手前分岐点の分岐点データ35や各分岐点に接続されるリンクのリンクデータ33を取得する。そして、ナビゲーションECU13は、取得された各データに基づいて、案内分岐点や手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点(以下、誤認分岐点という)であるか否か判定する。尚、案内分岐点とは、ナビゲーション装置1に設定されている案内経路に従ってナビゲーション装置1が走行の案内を行う際に、右左折指示等の案内を行う対象となる分岐点である。

【0046】

また、ナビゲーションECU13は、案内分岐点や手前分岐点が誤認分岐点であるか否かを判定した判定結果に基づいて、案内分岐点における案内を設定する。そして、設定される案内の候補としては、例えば以下の案内が有る。

(1)車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いた案内(以下『信号機案内』という)。

(2)案内分岐点や手前分岐点が誤認分岐点である場合に実行され、該誤認分岐点の信号機のカウントを誤り易い要因を用いることによって、案内分岐点が誤認されることを防止する為の対策をした信号機案内(以下『誤認対策信号機案内』という)。

(2)車両の現在位置から案内分岐点までの距離を用いた案内(以下、『距離案内』という)。

ここで、「車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数」は、分岐点単位での信号機の数とすることが望ましい。即ち、大型の道路等において同一分岐点に複数の信号機が設けられている場合には、該複数の信号機は1の信号機としてカウントすることが望ましい。その場合には、『信号機案内』は、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の設置された分岐点(即ち、信号機交差点)の数を用いて案内分岐点を特定させる案内に相当する。但し、分岐点単位でカウントする場合であっても、分岐点以外に設置された信号機(例えば押しボタン式信号機等)も信号機の数としてカウントすることが望ましい。以下の説明でも同様である。

【0047】

そして、案内フレーズ条件テーブル32は、案内分岐点を案内する為の案内の候補である上記複数種類の案内候補について、発話されるフレーズ(句)の内容とともに、案内の発話を開始する条件等がそれぞれ対応付けられて記憶されたテーブルである。

以下に、案内フレーズ条件テーブル32について、具体例を挙げてより詳細に説明する。図3は案内フレーズ条件テーブル32の一例を示した図である。

【0048】

例えば、『信号機案内』としては、「2つ目の信号を左(右)方向です」と「次の信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。更に、各案内フレーズに対して案内の発話を開始する条件である案内開始条件が対応付けられている。例えば、「2つ目の信号を左(右)方向です」との案内を行う場合には、案内分岐点に進入するまでに2つの信号機をユーザがカウントできる状態にある間に、案内の発話を開始する必要がある。従って、図3に示すように、「2つ目の信号を左(右)方向です」との案内フレーズには、案内分岐点の2つ手前の信号機(尚、分岐点に信号機が複数設置されている場合には、車両の進行方向に対して最も退出側に設置された退出側信号機)が乗員から視認できなくなる地点(例えば、案内分岐点の2つ手前の信号機の5m手前)に車両が到達したことが案内開始条件として対応付けられている。

【0049】

また、『誤認対策信号機案内』としては、案内分岐点や手前分岐点が備える信号機のカウントを誤り易い要因を用いた案内フレーズが対応付けられている。

特に、案内分岐点が誤認分岐点である場合には、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、信号機のカウントを誤り易い要因のある場所が案内分岐点であることを示すフレーズや、信号機のカウントを誤り易い要因について注意喚起するフレーズを含む案内フレーズが対応付けられている。例えば、案内分岐点が1灯式の信号機を備えた誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「次の(2つ目の)1灯式信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。また、案内分岐点が間隔の特に広い大通りの誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「次の(2つ目の)信号を左(右)方向です。大通りですのでご注意ください」の案内フレーズが対応付けられている。

一方、手前分岐点が誤認分岐点である場合には、信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを含む案内フレーズが対応付けられている。例えば、案内分岐点の1つ手前(2つ手前)にある手前分岐点が1灯式の信号機を備えた誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「1灯式の信号を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。また、案内分岐点の1つ手前(2つ手前)にある手前分岐点が間隔の特に広い大通りの誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「大通りを通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。同様にして信号機のカウントを誤り易い要因毎に案内フレーズが対応付けられている。尚、案内開始条件については基本的に『信号機案内』と同じ条件が対応付けられている。

【0050】

また、『距離案内』としては、「700m先を左(右)方向です」と「300m先を左(右)方向です」と「まもなく左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。更に、各案内フレーズに対して案内の発話を開始する条件である案内開始条件が対応付けられている。例えば、「700m先を左(右)方向です」との案内を行う場合には、案内分岐点に進入するまでの走行距離が700mの状態で案内の発話が行われている必要がある。従って、図3に示すように、「700m先を左(右)方向です」との案内フレーズには、案内分岐点の750m手前に車両が到達したことが案内開始条件として対応付けられている。

【0051】

案内フレーズ条件テーブル32には、同様にして他の案内フレーズについても記憶されている。尚、案内分岐点の案内方向は、左(右)方向以外に、右(左)斜め方向や右(左)手前方向等も存在する。また、案内開始条件を特定する各数値(5m等)は適宜変更することが可能である。

【0052】

一方、ナビゲーションECU(エレクトロニック・コントロール・ユニット)13は、ナビゲーション装置1の全体の制御を行う電子制御ユニットであり、演算装置及び制御装置としてのCPU41、並びにCPU41が各種の演算処理を行うにあたってワーキングメモリとして使用されるとともに、経路が探索されたときの経路データ等が記憶されるRAM42、制御用のプログラムのほか、後述の分岐点案内処理プログラム(図4、図5参照)等が記録されたROM43、ROM43から読み出したプログラムを記憶するフラッシュメモリ44等の内部記憶装置を備えている。尚、ナビゲーションECU13は、処理アルゴリズムとしての各種手段を構成する。例えば、案内経路設定手段は、車両(移動体)の移動を案内する出発地(例えば、車両の現在位置)から目的地までの案内経路及び案内分岐点を設定する。案内設定手段は、案内分岐点における案内を設定する。分岐点案内手段は、案内設定手段によって設定された案内を用いて、案内分岐点の案内を行う。分岐点判定手段は、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する。条件判定手段じゃ、分岐点判定手段によって案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて所定のカウント案内実行条件を満たすか否か判定する。

【0053】

操作部14は、走行開始地点としての出発地及び走行終了地点としての目的地を入力する際等に操作され、各種のキー、ボタン等の複数の操作スイッチ(図示せず)から構成される。そして、ナビゲーションECU13は、各スイッチの押下等により出力されるスイッチ信号に基づき、対応する各種の動作を実行すべく制御を行う。尚、操作部14は液晶ディスプレイ15の前面に設けたタッチパネルによって構成することもできる。また、マイクと音声認識装置によって構成することもできる。

【0054】

また、液晶ディスプレイ15には、道路を含む地図画像、交通情報、操作案内、操作メニュー、キーの案内、出発地から目的地までの走行予定経路、走行予定経路に沿った案内情報、ニュース、天気予報、時刻、メール、テレビ番組等が表示される。特に本実施形態では、案内分岐点が車両の進行方向前方の所定距離以内(例えば300m)に接近した場合には、案内分岐点付近の拡大図や車両の案内分岐点における進行方向について表示する。

【0055】

また、スピーカ16は、ナビゲーションECU13からの指示に基づいて走行予定経路に沿った走行を案内する音声ガイダンスや、交通情報の案内を出力する。特に本実施形態では、案内分岐点が車両の進行方向前方にある場合には、案内内容に基づく所定の案内の開始タイミング(例えば、「2つ目の信号を左方向です」との音声案内を出力する場合には、案内分岐点の2つ手前の信号機から更に5m手前(図3参照)に到達したタイミング)で案内分岐点の音声案内を出力する。

【0056】

また、DVDドライブ17は、DVDやCD等の記録媒体に記録されたデータを読み取り可能なドライブである。そして、読み取ったデータに基づいて音楽や映像の再生、地図情報DB31の更新等が行われる。

【0057】

また、通信モジュール18は、交通情報センタ、例えば、VICS(登録商標)センタやプローブセンタ等から送信された渋滞情報、規制情報、交通事故情報等の各情報から成る交通情報を受信する為の通信装置であり、例えば携帯電話機やDCMが該当する。

【0058】

続いて、前記構成を有するナビゲーション装置1においてナビゲーションECU13が実行する分岐点案内処理プログラムについて図4に基づき説明する。図4は本実施形態に係る分岐点案内処理プログラムのフローチャートである。ここで、分岐点案内処理プログラムは車両のACCがONされた後に所定間隔で繰り返し実行され、案内経路上にある案内分岐点に対する案内を行うプログラムである。尚、以下の図4、図5にフローチャートで示されるプログラムは、ナビゲーション装置1が備えているRAM42やROM43に記憶されており、CPU41により実行される。

【0059】

先ず、分岐点案内処理プログラムではステップ(以下、Sと略記する)1において、CPU41は、ナビゲーション装置1において設定された案内経路に基づく経路案内が行われているか否か判定する。ここで、案内経路は、出発地(例えば自車の現在位置)からユーザに選択された目的地までの推奨経路であり、経路探索処理の結果に基づいて設定される。また、経路探索処理は、地図情報DB31に記憶されたリンクデータ33やノードデータ34、VICS(登録商標)センタから取得した交通情報等を用いて、公知のダイクストラ法等により行われる。

【0060】

そして、ナビゲーション装置1において設定された案内経路に基づく経路案内が行われていると判定された場合(S1:YES)には、S2へと移行する。それに対して、ナビゲーション装置1において設定された案内経路に基づく経路案内が行われていないと判定された場合(S1:NO)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。

【0061】

S2においてCPU41は、車両の現在位置を現在位置検出部11の検出結果に基づいて取得する。尚、車両の現在位置を地図データ上で特定するマップマッチング処理についても行う。更に、車両の現在位置は、高精度ロケーション技術を用いて詳細に特定することが望ましい。ここで、高精度ロケーション技術とは、車両後方のカメラから取り込んだ白線や路面ペイント情報を画像認識により検出し、更に、白線や路面ペイント情報を予め記憶した地図情報DBと照合することにより、走行車線や高精度な車両位置を検出可能にする技術である。尚、高精度ロケーション技術の詳細については既に公知であるので省略する。

【0062】

次に、S3においてCPU41は、ナビゲーション装置1において設定されている案内経路(案内経路中の案内分岐点を含む)を取得する。

【0063】

続いて、S4においてCPU41は、前記S1で取得した車両の現在位置と前記S2で取得した案内経路に基づいて、車両の進行方向前方の所定距離以内(例えば、1.47km以内)に案内分岐点が有るか否か判定する。尚、案内分岐点とは、前記したようにナビゲーション装置1に設定された案内経路に従ってナビゲーション装置1が走行の案内を行う際に、右左折指示等の案内を行う対象となる分岐点である。

【0064】

そして、車両の進行方向前方の所定距離以内に案内分岐点が有ると判定された場合(S4:YES)には、S5へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方の所定距離以内に案内分岐点が無いと判定された場合(S4:NO)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。

【0065】

S5においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が既に行われたか否か判定する。尚、前記S5では、案内分岐点に対する案内の内、特に案内分岐点での右左折等を指示する音声案内が行われたか否かを判定する。

【0066】

そして、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が既に行われたと判定された場合(S5:YES)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。それに対して、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が行われていないと判定された場合(S5:NO)には、S6へと移行する。

【0067】

S6においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が、後述の案内設定処理(S7)において既に設定されたか否か判定する。尚、前記S6では、案内分岐点に対する案内の内、特に案内分岐点での右左折等を指示する音声案内の案内内容が設定されたか否かを判定する。本実施形態では特に図3に示す『信号機案内(第3案内)』と『誤認対策信号機案内(第1案内)』と『距離案内(第2案内)』のいずれかの案内が設定される。

【0068】

そして、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が既に設定されたと判定された場合(S6:YES)には、S8へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内がまだ設定されていないと判定された場合(S6:NO)には、S7へと移行する。

【0069】

S7においてCPU41は、後述の案内設定処理(図5)を実行する。尚、案内設定処理は、後述のように地図情報DB31に記憶された各データ(リンクデータ33、分岐点データ35等)に基づいて、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内を設定する処理である。

【0070】

次に、S8においてCPU41は、前記S7で設定された案内を行うタイミングとなったか否か判定する。具体的には、前記S7で設定された案内に対応付けられた案内開始条件(図3参照)を満たしたか否かが判定される。例えば、前記S7において『信号機案内』が案内に設定された場合には、車両が案内分岐点の2つ手前の信号機から更に5m手前に到達した時点で「2つ目の信号を左(右)方向です」の案内を行うタイミングとなったと判定し、車両が案内分岐点の1つ手前の信号機から更に5m手前に到達した時点で「次の信号を左(右)方向です」の案内を行うタイミングとなったと判定する。

【0071】

そして、前記S7で設定された案内を行うタイミングとなったと判定された場合(S8:YES)には、S9へと移行する。それに対して、前記S7で設定された案内を行うタイミングとなっていないと判定された場合(S8:NO)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。

【0072】

S9においてCPU41は、前記S7で設定された案内に基づいて、案内分岐点に関する案内を行う。具体的には、案内分岐点と車両の案内分岐点の退出方向とを特定する案内(即ち、車両が案内分岐点から退出する退出道路を特定させる為の案内)を行う。例えば、前記S7において『信号機案内』が案内に設定され、車両が案内分岐点の2つ手前の信号機から更に5m手前に到達した場合には、「2つ目の信号を左(右)方向です」とのフレーズをスピーカ16から出力する。更に、案内分岐点が車両の所定距離以内(例えば300m)に接近した場合には、案内分岐点付近の拡大図や車両の案内分岐点における進行方向について液晶ディスプレイ15に表示する。

その結果、案内分岐点及び該案内分岐点から車両が退出する道路をユーザに正確に特定させることが可能となる。

【0073】

次に、前記S7において実行される案内設定処理のサブ処理について図5に基づき説明する。図5は案内設定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。

【0074】

先ず、S11においてCPU41は、地図情報DB31からリンクデータ33及び分岐点データ35を読み出し、車両の進行方向前方にある案内分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点か否か判定する。

【0075】

ここで、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点は、以下の(A)〜(E)のいずれかの条件を少なくとも1以上満たす分岐点をいう。

(A)分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されていること。

(B)分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上(例えば50m以上)であること。

(C)隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満(例えば30m未満)であること。

(D)分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されていること。

(E)案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物(補助信号が設置される可能性のある地物であり、例えば高架、歩道橋等が該当)及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合において、該信号機の設置されていない分岐点を誤認分岐点とする。

【0076】

以下に、(A)〜(E)の各条件について図6〜図10を用いてより詳細に説明する。

例えば、図6に示すように1灯式の信号機71が設置されている分岐点72は、上記(A)の条件に該当する分岐点となる。このような1灯式の信号機71は『信号機案内』による案内が行われた場合に、設置された信号機をカウント対象に含めるべきか否かのユーザによる判断が難しいので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0077】

また、図7に示すように交差道路の車線数が多く、進入側信号機73と退出側信号機74の設置間隔Lが所定間隔以上(例えば50m以上)である分岐点75は、上記(B)の条件に該当する分岐点となる。尚、上記所定間隔は、閾値でありRAM42等の記憶手段に記憶される。このような進入側信号機73と退出側信号機74の設置間隔が特に広い分岐点では『信号機案内』による案内が行われた場合に、案内は分岐点単位での信号機の数により行われるのにも関わらず、ユーザは進入側信号機73と退出側信号機74の両方の信号機をカウント対象に含める虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0078】

また、図8に示すように隣接する他の分岐点との間隔Mが所定間隔未満(例えば30m未満)である分岐点80、81は、上記(C)の条件に該当する分岐点となる。尚、設置間隔は道路端間の距離(ノード間の距離から各分岐点の交差道路の道路幅の1/2をそれぞれ引いた距離)としても良いし、分岐点のノード間の距離としても良いし、分岐点に設置された停止線間の距離としても良い。また、上記所定間隔は、閾値でありRAM42等の記憶手段に記憶される。このような設置間隔の狭い分岐点80、81では、2つの分岐点であるのにも関わらず、ユーザには1の分岐点であると誤認を与える可能性がある。従って、『信号機案内』による案内が行われた場合に、ユーザは2つの分岐点80、81を通過するにもかかわらず、一の分岐点のみを通過すると誤認し、信号機を1箇所しかカウントしない(即ち、信号機82と信号機83をカウントする必要があるにもかかわらず、信号機82のみをカウントする)虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0079】

また、図9に示すように5差路以上の分岐点であって、同じ方向に複数の道路84、85が接続された複雑な形状を有する分岐点86は、上記(D)の条件に該当する分岐点となる。このような同じ方向に複数の道路84、85が接続された分岐点86は、道路84と道路85の間を境界にして複数の分岐点から構成されていると誤認を与える可能性がある。従って、『信号機案内』による案内が行われた場合に、ユーザは一の分岐点を通過するにもかかわらず、2つの分岐点を通過すると誤認し、信号機を2箇所分カウントする(即ち、信号機87のみをカウントする必要があるにもかかわらず、信号機87と信号機88をカウントする)虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0080】

また、図10に示すように案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点90、高架91、信号機の設置された分岐点92が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点90と高架91の間隔Nが所定間隔(例えば30m)未満である場合には、信号機の設置されていない分岐点90は、上記(E)の条件に該当する分岐点となる。尚、上記所定間隔は、閾値でありRAM42等の記憶手段に記憶される。また、「連続して配置される」とは、各分岐点と地物の設置間隔がそれぞれ所定の距離間隔以内(例えば30m以内)であって他の分岐点を間に含まない状態をいう。そして、図10に示すように信号機のある分岐点92の手前側に高架91がある場合には、高架91に補助信号93が設置されることが多い。そして、分岐点90と高架91の間隔が狭いと、高架91に設置された補助信号93が分岐点90に設置された信号機であると誤認を与える可能性がある。従って、『信号機案内』による案内が行われた場合に、信号機の設置された分岐点は分岐点92のみであるにもかかわらず、ユーザは分岐点90も信号機の設置された分岐点であると誤認し、信号機を2箇所分カウントする(即ち、信号機94のみをカウントする必要があるにもかかわらず、信号機93と信号機94をカウントする)虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。尚、高架91は、補助信号が設置される可能性のある地物であれば他の地物でも良く、例えば歩道橋等でも良い。

【0081】

そして、車両の進行方向前方にある案内分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点であると判定された場合(S11:YES)には、S12へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方にある案内分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点でないと判定された場合(S11:NO)には、S15へと移行する。

【0082】

S12においてCPU41は、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)か否か判定する。ここで、本実施形態のナビゲーション装置1では、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策として、通常の『信号機案内』に代えて信号機案内と該誤認分岐点の信号機のカウントを誤り易い要因とを用いた『誤認対策信号機案内』を用いることが行われる。即ち、前記S12では、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』があるか否かが判定され、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』がある場合に、信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)と判定される。

【0083】

ここで、前記S12において『誤認対策信号機案内』があるか否かは、案内分岐点が該当する誤認分岐点の種類によって予め決定され、テーブル等によりRAM42やROM43に記憶されている。具体的には、図11に示すように上述した(A)〜(E)の内、(A)〜(C)に該当する誤認分岐点については、信号機案内を行う為の対策が存在する。

【0084】

そして、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策があると判定された場合(S12:YES)、即ち、案内分岐点が(A)〜(C)に該当する誤認分岐点である場合には、S13へと移行する。それに対して、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策が無いと判定された場合(S12:NO)、即ち、案内分岐点が(D)又は(E)に該当する誤認分岐点である場合には、S14へと移行する。

【0085】

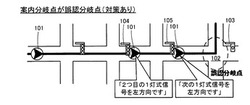

案内分岐点が誤認分岐点の場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、案内分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。但し、信号機案内を行う為の対策が有る場合においては、S13においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の案内に対して『誤認対策信号機案内』を設定する。尚、前記S13で設定される『誤認対策信号機案内』は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、信号機のカウントを誤り易い要因のある場所が案内分岐点であることを示すフレーズや、信号機のカウントを誤り易い要因について注意喚起するフレーズを含む案内フレーズが対応付けられた信号機案内である。例えば、図11に示すように案内分岐点が(A)に該当する誤認分岐点である場合には「次の(2つ目の)1灯式信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(B)に該当する誤認分岐点である場合には「次の(2つ目の)信号を左(右)方向です。大通りですのでご注意ください」との案内が設定され、(C)に該当する誤認分岐点である場合には「次の(2つ目の)信号を左(右)方向です。信号間隔が狭いのでご注意ください」との案内が設定される。その結果、図12に示すように、車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数と信号機のカウントを誤り易い要因(図12では案内分岐点102に設置された1灯式信号機103)を用いて案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、案内分岐点102に対して2つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『2つ目の1灯式信号を左方向です』との案内が行われ、次に案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の1灯式信号を左方向です』との案内が行われる。この場合には、案内分岐点102に設置された信号機が特殊な1灯式信号機であっても、ユーザは案内中の『2つ目の1灯式信号』や『次の1灯式信号』が案内分岐点102の1灯式信号機103を示すことを明確に特定することが可能となる。また、S13においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0086】

一方、案内分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が無い場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、案内分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。従って、S14においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の全ての案内に対して『距離案内』を設定する。尚、『距離案内』は、車両の現在位置から案内分岐点までの距離を用いた案内である(図3参照)。その結果、図13に示すように、信号機の数ではなく常に車両101から案内分岐点102までの距離によって案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、車両101から案内分岐点102までの距離が750mとなった状態で『700m先を左方向です』との案内が行われ、次に車両101から案内分岐点までの距離が350mとなった状態で『300m先を左方向です』との案内が行われ、最後に車両101から案内分岐点までの距離が50mとなった状態で『まもなく左方向です』との案内が行われる。この場合には、信号機の数を用いないので分岐点を特定させる効果は若干下がるものの、ユーザが信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。また、S14においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0087】

一方、S15においてCPU41は、地図情報DB31からリンクデータ33及び分岐点データ35を読み出し、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点か否か判定する。尚、前記S15で判定対象となる手前分岐点は、『信号機案内』を行う場合に案内と関連する手前分岐点であり、例えば案内分岐点から2つ手前までの手前分岐点とする。また、手前分岐点が誤認分岐点か否かの判定は、S11と同様に上述した(A)〜(E)のいずれかの条件を少なくとも1以上満たすか否かによって判定される。

【0088】

そして、車両の進行方向前方にある手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点であると判定された場合(S15:YES)には、S17へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方にある手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点でないと判定された場合(S15:NO)には、S16へと移行する。

【0089】

案内分岐点も手前分岐点も誤認分岐点でない場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行ったとしても、ユーザが信号機のカウントを誤る虞がない。従って、S16においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の全ての案内に対して『信号機案内』を設定する。尚、『信号機案内』は、車両の現在位置から案内分岐点までの信号機の数を用いた案内である(図3参照)。その結果、図14に示すように、車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数によって案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、案内分岐点102に対して2つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『2つ目の信号を左方向です』との案内が行われ、次に案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の信号を左方向です』との案内が行われる。この場合には、ユーザは信号機のカウントを誤ることなく、案内中の『2つ目の信号』や『次の信号』が案内分岐点102の信号機106を示すことを明確に特定することが可能となる。また、S16においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0090】

一方、S17においてCPU41は、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)か否か判定する。ここで、本実施形態のナビゲーション装置1では、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策として、通常の『信号機案内』に代えて信号機案内と該誤認分岐点の信号機のカウントを誤り易い要因とを用いた『誤認対策信号機案内』を用いることが行われる。即ち、前記S17では、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』があるか否かが判定され、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』がある場合に、信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)と判定される。

【0091】

ここで、前記S17において『誤認対策信号機案内』があるか否かは、手前分岐点が該当する誤認分岐点の種類によって予め決定され、テーブル等によりRAM42やROM43に記憶されている。具体的には、図11に示すように上述した(A)〜(E)の内、(A)、(B)、(D)、(E)に該当する誤認分岐点については、信号機案内を行う為の対策が存在する。

【0092】

そして、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策があると判定された場合(S17:YES)、即ち、案内分岐点が(A)、(B)、(D)、(E)に該当する誤認分岐点である場合には、S18へと移行する。それに対して、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策が無いと判定された場合(S17:NO)、即ち、案内分岐点が(C)に該当する誤認分岐点である場合には、S19へと移行する。

【0093】

手前分岐点が誤認分岐点の場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、誤認分岐点に認定された手前分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。但し、信号機案内を行う為の対策が有る場合においては、S18においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の案内に対して『誤認対策信号機案内』を設定する。尚、前記S18で設定される『誤認対策信号機案内』は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを含む案内フレーズが対応付けられた信号機案内である。例えば、図11に示すように案内分岐点が(A)に該当する誤認分岐点である場合には「1灯式信号を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(B)に該当する誤認分岐点である場合には「大通りを通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(D)に該当する誤認分岐点である場合には「5叉路を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(E)に該当する誤認分岐点である場合には「高架を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定される。その結果、図15に示すように、車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数と信号機のカウントを誤り易い要因(図15では手前分岐点107の大通り)を用いて案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、案内分岐点102に対して2つ手前側にある大通りの手前分岐点108の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『大通りを通過して、2つ目の信号を左方向です』との案内が行われ、その後、誤認分岐点である手前分岐点108を通過して、案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の信号を左方向です』との案内が行われる。尚、信号機105がユーザの視界から消えたタイミングでの案内は行わないようにしても良いし、『大通りを通過して、2つ目の信号を左方向です』との案内を再度行っても良い。この場合には、手前分岐点107が信号機のカウントの誤り易い大通りであっても、ユーザは案内中の『次の信号』が案内分岐点102の信号機106を示すことを明確に特定することが可能となる。また、S18においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

尚、前記S18では、『誤認対策信号機案内』として、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を設定しても良い。但し、その場合には信号機のカウントを誤り易い要因が車両の進行方向前方にあることを警告するフレーズを含めることが望ましい。

【0094】

一方、S19においてCPU41は、案内復帰地点を設定する。ここで、案内復帰地点は、誤認分岐点による信号機のカウントを誤り易い状態が解消される地点であり、誤認分岐点に基づいて設定される。また、案内復帰地点の設定される位置は、誤認分岐点が満たす上記(A)〜(E)の条件毎に異なる。

【0095】

以下に、(A)〜(E)の各条件を満たす誤認分岐点に対する案内復帰点の設定方法について図6〜図10を用いて説明する。

例えば、“分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されていること”を条件とする(A)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、1灯式又は2灯式の信号機を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図6に示す例では1灯式の信号機71を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、1灯式の信号機71を通過した地点Aが案内復帰地点に設定される。

【0096】

また、“分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上(例えば50m以上)であること”を条件とする(B)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、退出側信号機を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図7に示す例では退出側信号機74を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、退出側信号機74を通過した地点Bが案内復帰地点に設定される。

【0097】

また、“隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満(例えば30m未満)であること”を条件とする(C)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、奥側にある分岐点の停止線を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図8に示す例では奥側の分岐点81の停止線を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、分岐点81の停止線を通過した地点Cが案内復帰地点に設定される。

【0098】

また、“分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されていること”を条件とする(D)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、退出側信号機を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図9に示す例では退出側信号機87を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、退出側信号機87を通過した地点Dが案内復帰地点に設定される。

【0099】

また、“案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満であること”を条件とする(E)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、信号機の設置されていない分岐点を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図10に示す例では分岐点90を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、分岐点90を通過した地点Eが案内復帰地点に設定される。

【0100】

尚、誤認分岐点と判定された手前分岐点が、上記(A)〜(E)の各条件の内、複数の条件を満たす誤認分岐点である場合には、該誤認分岐点が満たす条件毎に設定対象となる複数の案内復帰地点の内、最も案内分岐点側にある案内復帰地点を設定するように構成する。

【0101】

手前分岐点が誤認分岐点である場合には、車両が案内復帰地点を通過する前において『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、誤認分岐点に認定された手前分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。また、信号機案内を行う為の対策もない。従って、S20においてCPU41は、案内復帰地点を車両が通過するまでの案内には『距離案内』を設定し、案内復帰地点を車両が通過した後の案内には『信号機案内』を設定する。その結果、図16に示すように、手前分岐点108が誤認分岐点である場合には、車両101が案内復帰点109を通過するまでは信号機の数ではなく車両101から案内分岐点102までの距離によって案内分岐点102を特定させる案内が行われ、車両101が案内復帰点109を通過した後は車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数によって案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、車両101から案内分岐点102までの距離が750mとなった状態で『700m先を左方向です』との案内が行われ、その後、案内復帰点109を通過し、案内分岐点102に対して2つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『2つ目の信号を左方向です』との案内が行われ、最後に案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の信号を左方向です』との案内が行われる。この場合には、『信号機案内』を用いる一方で、ユーザが信号機のカウントを誤る虞のある状況では『距離案内』を用いることにより、ユーザが信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。また、S20においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0102】

以上詳細に説明した通り、本実施形態に係るナビゲーション装置1、ナビゲーション装置1を用いた移動案内方法及びナビゲーション装置1で実行されるコンピュータプログラムによれば、車両の進行方向前方に案内分岐点が有る場合に、該案内分岐点や手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点であるか否か判定し(S11、S15)、案内分岐点及び手前分岐点が誤認分岐点でないと判定された場合には、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる『信号機案内』を該案内分岐点の案内に設定し(S16)、案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が有ると判定された場合には、信号機のカウントを誤り易い要因と車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる『誤認対策信号機案内』を該案内分岐点の案内に設定し(S13、S18)、案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が無いと判定された場合には、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる『距離案内』を該案内分岐点の案内の一部又は全部に設定する(S14、S20)ので、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

また、案内分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が無い場合には、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる『距離案内』のみによって案内分岐点の案内を行うので、ユーザが案内分岐点における信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。

また、手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が無い場合には、車両が案内復帰地点を通過する前までは車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる『距離案内』によって案内分岐点の案内を行い、車両が案内復帰地点を通過した後は車両から案内分岐点までの間に位置する信号機を用いて該案内分岐点を特定させる『信号機案内』によって案内分岐点の案内を行うので、ユーザが手前分岐点における信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。また、ユーザが信号機のカウントを誤る虞が無くなった後には『信号機案内』によって案内を行うことができるので、信号機の数を用いた案内により案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることが可能になる。即ち、信号機案内を行う為の対策が無い場合であっても、『信号機案内』により案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることが可能になる一方で、所定の状況下では『距離案内』を代わりに用いることによって、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

また、誤認分岐点を、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかを備えた分岐点を誤認分岐点として特定するので、信号機のカウントを誤り易い分岐点を誤認分岐点として正確に特定することが可能となる。なお、所定の種類の信号機、分岐点が所定の形状を有すること、分岐点と地物が所定の位置関係で用いた所定の意味は、実験から得られた知見によって定められた条件であり、それぞれ搭乗者に誤認されやすい種類の信号機、分岐点が搭乗者に誤認されやすい形状を有すること、分岐点と地物が搭乗者に誤認されやすい位置関係と言い換えることができる。

例えば、1灯式又は2灯式の信号機が設置されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、設置された信号機をカウント対象に含めるべきか否かのユーザによる判断が難しい分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上の分岐点を誤認分岐点として特定するので、進入側信号機と退出側信号機の両方の信号機をカウント対象に含める虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である分岐点を誤認分岐点として特定するので、2つの分岐点を通過するにもかかわらず、一の分岐点のみを通過するとユーザが誤認し、信号機を1箇所しかカウントしない虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、同一方向に複数のリンクが接続されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、一の分岐点を通過するにもかかわらず、2つの分岐点を通過するとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を誤認分岐点として特定するので、所定の地物に設置された補助信号機によって信号機の設置されていない分岐点を信号機の設置された分岐点であるとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0103】

尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。

例えば、本実施形態ではナビゲーション装置1による案内分岐点の案内をスピーカ16から音声案内により出力することにより行う構成としているが、液晶ディスプレイ15に文章を表示することにより案内を行う構成としても良い。

【0104】

また、本実施形態では、案内分岐点が車両の進行方向前方の所定距離以内に位置する場合に、その前方に位置する案内分岐点の案内を設定する(S7)構成としているが、案内分岐点に対して案内を設定するタイミングは他のタイミングであっても良い。例えば、ナビゲーション装置1において案内経路を設定した時点で案内経路に含まれる各案内分岐点に対して案内を設定しても良い。また、案内経路を設定する前に、各分岐点に対して予め案内を設定する構成としても良い。

【0105】

また、本実施形態では、案内分岐点や手前分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行うための対策も無いと判定された場合に、『信号機案内』の代わりに案内の一部又は全部を『距離案内』により行う構成としているが、信号機の数を用いずに案内分岐点を特定させる案内であれば他の案内を行う構成としても良い。例えば、車両の現在位置から案内分岐点までの分岐点の数を用いて案内分岐点を特定させる案内を行っても良い。

【0106】

また、本実施形態では、『誤認対策信号機案内』は『信号機案内』と同じタイミングで案内を行うこととしているが、案内を行うタイミングを『信号機案内』と異なるタイミングとしても良い。例えば、退出側信号機を通過したタイミングでは無く、信号機のカウントを誤り易い要因を通過したタイミングを案内タイミングとしても良い。

【0107】

また、本実施形態では、『誤認対策信号機案内』や『信号機案内』として「2つ目の信号を左(右)方向です」や「次の信号を左(右)方向です」等の案内フレーズを用いた案内を行うこととしているが、他のフレーズを用いた案内を行っても良い。例えば、「これから通過する信号の、次の信号を左(右)方向です」との案内フレーズや、「通過中の信号の、次の信号を左(右)方向です」との案内フレーズ用いた案内を行っても良い。更に、案内フレーズの一部を省略した案内を行っても良い。

【0108】

また、本実施形態では信号機情報36として分岐点の周辺に配置された全ての信号機に関する情報を記憶する構成としているが、分岐点からの退出方向毎に最も退出側にある信号機に関する情報のみを記憶する構成としても良い。また、信号機の代わりに停止線に関する情報を記憶する構成としても良い。

【0109】

また、本実施形態では、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点を、上記(A)〜(E)のいずれかの条件を少なくとも1以上満たす分岐点としているが、(A)〜(E)以外の他の条件を設定しても良い。

【0110】

また、本発明はナビゲーション装置以外に、案内経路に基づく経路案内を行う機能を有する装置に対して適用することが可能である。例えば、携帯電話機やPDA等の携帯端末、パーソナルコンピュータ、携帯型音楽プレイヤ等(以下、携帯端末等という)に適用することも可能である。また、サーバと携帯端末等から構成されるシステムに対しても適用することが可能となる。その場合には、上述した分岐点案内処理プログラム(図4、図5)の各ステップは、サーバと携帯端末等のいずれが実施する構成としても良い。また、本発明を携帯端末等に適用する場合には、車両以外の移動体、例えば、携帯端末等のユーザや2輪車等に対する走行案内を行う場合もある。

【符号の説明】

【0111】

1 ナビゲーション装置

13 ナビゲーションECU

31 地図情報DB

32 案内フレーズ条件テーブル

36 信号機情報

41 CPU

42 RAM

43 ROM

101 車両

102 案内分岐点

108 手前分岐点

109 案内復帰点

【技術分野】

【0001】

本発明は、案内経路に基づいて移動体の移動を案内する移動案内システム、移動案内装置、移動案内方法及びコンピュータプログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

近年、車両の走行案内を行い、運転者が所望の目的地に容易に到着できるようにしたナビゲーション装置が車両に搭載されていることが多い。ここで、ナビゲーション装置とは、GPS受信機などにより自車の現在位置を検出し、その現在位置に対応する地図データをDVD−ROMやHDDなどの記録媒体またはネットワークを通じて取得して液晶モニタに表示することが可能な装置である。更に、かかるナビゲーション装置には、所望する目的地を入力すると、出発地から目的地までの最適経路を探索する経路探索機能を備えている。そして、探索結果に基づいて設定された案内経路をディスプレイ画面に表示するとともに、右左折等の案内の対象となる分岐点(以下、案内分岐点という)に接近した場合には音声やディスプレイ画面を用いた案内を行うことによって、ユーザを所望の目的地まで確実に案内するようになっている。また、近年は携帯電話機、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータ等においても上記ナビゲーション装置と同様の機能を有するものがある。更に、車両以外にも歩行者や二輪車を対象として上記案内を行うことも可能である。

【0003】

ここで、案内分岐点において右左折等の案内を行う場合には、案内分岐点をユーザに正確に特定させる必要がある。そして、このような案内分岐点を特定させる案内方法の一つとして、車両から案内分岐点までの信号機の数(又は信号機の設置された分岐点の数)を用いた案内がある。例えば、案内分岐点が信号機の設置された分岐点である場合に、案内分岐点に対して2つ手前側にある信号機付きの分岐点の信号機がユーザの視界から消えた後から、案内分岐点に対して1つ手前側にある信号機付きの分岐点の信号機がユーザの視界に残っている状態で、「2つ目の信号を左方向です。」との案内を行う。また、車両から案内分岐点までの信号機の数を用いた案内を行うためには、信号機に関する情報(信号機の設置位置や方向に関する情報等)が必要となるが、このような情報は地図情報の一部として記憶手段(例えば、ハードディスク、DVD、メモリーカード、サーバ等)から取得している(例えば、特開平10−274544号公報参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開平10−274544号公報(第4頁、第5頁、図4)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記特許文献1に記載の技術では、信号機のカウントを誤り易い分岐点(例えば、複数の信号機が設置されるとともにその設置間隔が広い大型の分岐点や特殊な信号機が設置された分岐点等)が案内分岐点や案内分岐点の手前側にある場合には、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じ、案内分岐点をユーザが誤認識する虞があった。

【0006】

本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることを可能とした移動案内システム、移動案内装置、移動案内方法及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

前記目的を達成するため本願の請求項1に係る移動案内システム(1)は、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定手段(13)と、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段(13)と、前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段(13)と、を有し、前記案内設定手段は、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

尚、「移動体」としては、車両以外に、歩行者や二輪車も含む。

また、「案内分岐点」とは、案内経路に従って移動体の移動の案内を行う際に、右左折指示等の案内を行う対象となる分岐点が該当する。

また、「移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数」は、分岐点単位での信号機の数であっても良い。即ち、大型の道路等において同一分岐点に複数の信号機が設けられている場合には、該複数の信号機は1の信号機としてカウントするようにしても良い。その場合には、本願発明に係る「第1案内」は、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の設置された分岐点(即ち、信号交差点)の数を用いて案内分岐点を特定させる案内を行う構成にも相当する。但し、分岐点単位でカウントする場合であっても、分岐点以外に設置された信号機(例えば押しボタン式信号機等)も信号機の数としてカウントすることが望ましい。以下の請求項でも同様である。

【0008】

また、請求項2に係る移動案内システム(1)は、請求項1に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)によって前記案内分岐点(102)又は前記手前分岐点(108)が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて所定のカウント案内実行条件を満たすか否か判定する条件判定手段(13)を有し、前記案内設定手段(13)は、前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たすと判定された場合には、前記第1案内を該案内分岐点の案内に設定し、前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる第2案内を該案内分岐点の案内の一部又は全部に設定することを特徴とする。

【0009】

また、請求項3に係る移動案内システム(1)は、請求項2に記載の移動案内システムであって、前記案内設定手段(13)は、前記条件判定手段(13)により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、前記誤認分岐点に基づいて設定された案内復帰地点(109)を前記移動体が通過するまでの案内には前記第2案内を設定し、前記案内復帰地点を前記移動体が通過した後の案内には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる第3案内を設定することを特徴とする。

【0010】

また、請求項4に係る移動案内システム(1)は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システムであって、前記第1案内は、前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体(101)から前記案内分岐点(102)までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを出力する案内であることを特徴とする。

尚、「フレーズ」とは句に相当する。

【0011】

また、請求項5に係る移動案内システム(1)は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システムであって、前記第1案内は、前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の前記移動体(101)から前記案内分岐点(102)までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、前記信号機のカウントを誤り易い要因が前記移動体の進行方向前方にあることを警告するフレーズを出力する案内であることを特徴とする。

【0012】

また、請求項6に係る移動案内システム(1)は、請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の移動案内システムであって、前記信号機のカウントを誤り易い要因は、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかであることを特徴とする。

【0013】

また、請求項7に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0014】

また、請求項8に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0015】

また、請求項9に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点と該分岐点に隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0016】

また、請求項10に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0017】

また、請求項11に係る移動案内システム(1)は、請求項6に記載の移動案内システムであって、前記分岐点判定手段(13)は、前記案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、前記信号機の設置されていない分岐点と前記所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする。

【0018】

また、請求項12に係る移動案内装置(1)は、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定手段(13)と、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段(13)と、前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段(13)と、を有し、前記案内設定手段は、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

【0019】

また、請求項13に係る移動案内方法は、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定ステップと、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定ステップと、前記案内設定ステップによって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内ステップと、を有し、前記案内設定ステップは、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定ステップを更に備え、前記分岐点判定ステップによって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

【0020】

更に、請求項14に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、移動体(101)の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点(102)を設定する案内経路設定機能と、前記案内分岐点における案内を設定する案内設定機能と、前記案内設定機能によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内機能と、を実行させるコンピュータプログラムであって、前記案内設定機能は、前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定機能を更に備え、前記分岐点判定機能によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする。

【発明の効果】

【0021】

前記構成を有する請求項1に記載の移動案内システムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0022】

また、請求項2に記載の移動案内システムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて案内分岐点の案内を適切に選択して設定することによって、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0023】

また、請求項3に記載の移動案内システムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、移動体の位置に基づいて案内分岐点の案内を適切に選択して設定することによって、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0024】

また、請求項4に記載の移動案内システムによれば、第1案内は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを出力する案内であるので、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、ユーザに信号機のカウントを誤り易い要因を基準にして案内分岐点を正確に特定させることが可能となる。

【0025】

また、請求項5に記載の移動案内システムによれば、第1案内は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、信号機のカウントを誤り易い要因が移動体の進行方向前方にあることを警告するフレーズを出力する案内であるので、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合においても、信号機のカウントを誤り易い要因をユーザに注意させて案内分岐点を正確に特定させることが可能となる。

【0026】

また、請求項6に記載の移動案内システムによれば、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかを備えた分岐点を誤認分岐点として特定するので、信号機のカウントを誤り易い分岐点を誤認分岐点として正確に特定することが可能となる。

【0027】

また、請求項7に記載の移動案内システムによれば、1灯式又は2灯式の信号機が設置されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、設置された信号機をカウント対象に含めるべきか否かのユーザによる判断が難しい分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0028】

また、請求項8に記載の移動案内システムによれば、設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上の分岐点を誤認分岐点として特定するので、進入側信号機と退出側信号機の両方の信号機をカウント対象に含める虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0029】

また、請求項9に記載の移動案内システムによれば、隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である分岐点を誤認分岐点として特定するので、2つの分岐点を通過するにもかかわらず、一の分岐点のみを通過するとユーザが誤認し、信号機を1箇所しかカウントしない虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0030】

また、請求項10に記載の移動案内システムによれば、同一方向に複数のリンクが接続されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、一の分岐点を通過するにもかかわらず、2つの分岐点を通過するとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0031】

また、請求項11に記載の移動案内システムによれば、案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を誤認分岐点として特定するので、所定の地物に設置された補助信号機によって信号機の設置されていない分岐点を信号機の設置された分岐点であるとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0032】

また、請求項12に記載の移動案内装置によれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0033】

また、請求項13に記載の移動案内方法によれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【0034】

更に、請求項14に記載のコンピュータプログラムによれば、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行わせることによって、移動体から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0035】

【図1】本実施形態に係るナビゲーション装置を示したブロック図である。

【図2】分岐点に配置される信号機及び停止線の一例を示した図である。

【図3】案内フレーズ条件テーブルの一例を示した図である。

【図4】本実施形態に係る分岐点案内処理プログラムのフローチャートである。

【図5】本実施形態に係る案内設定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。

【図6】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図7】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図8】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図9】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図10】信号機のカウントを誤り易い条件を満たす分岐点の例について説明した図である。

【図11】誤認分岐点の種類毎に信号機案内を行う為の対策が有るか否かを示したテーブルである。

【図12】案内分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が有る場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図13】案内分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が無い場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図14】案内分岐点も手前分岐点も誤認分岐点でない場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図15】手前分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が有る場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【図16】手前分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が無い場合に行われる案内分岐点の案内の例について説明した図である。

【発明を実施するための形態】

【0036】

以下、本発明に係る移動案内システム及び移動案内装置をナビゲーション装置に具体化した一実施形態に基づき図面を参照しつつ詳細に説明する。先ず、本実施形態に係るナビゲーション装置1の概略構成について図1を用いて説明する。図1は本実施形態に係るナビゲーション装置1を示したブロック図である。

【0037】

図1に示すように本実施形態に係るナビゲーション装置1は、ナビゲーション装置1が搭載された車両の現在位置を検出する現在位置検出部11と、各種のデータが記録されたデータ記録部12と、入力された情報に基づいて、各種の演算処理を行うナビゲーションECU13と、ユーザからの操作を受け付ける操作部14と、ユーザに対して車両周辺の地図や施設の関する施設情報を表示する液晶ディスプレイ15と、経路案内に関する音声ガイダンスを出力するスピーカ16と、記憶媒体であるDVDを読み取るDVDドライブ17と、プローブセンタやVICS(登録商標:Vehicle Information and Communication System)センタ等の情報センタとの間で通信を行う通信モジュール18と、から構成されている。

【0038】

以下に、ナビゲーション装置1を構成する各構成要素について順に説明する。

現在位置検出部11は、GPS21、車速センサ22、ステアリングセンサ23、ジャイロセンサ24等からなり、現在の車両の位置、方位、車両の走行速度、現在時刻等を検出することが可能となっている。ここで、特に車速センサ22は、車両の移動距離や車速を検出する為のセンサであり、車両の駆動輪の回転に応じてパルスを発生させ、パルス信号をナビゲーションECU13に出力する。そして、ナビゲーションECU13は発生するパルスを計数することにより駆動輪の回転速度や移動距離を算出する。尚、上記5種類のセンサをナビゲーション装置1が全て備える必要はなく、これらの内の1又は複数種類のセンサのみをナビゲーション装置1が備える構成としても良い。

【0039】

また、データ記録部12は、外部記憶装置及び記録媒体としてのハードディスク(図示せず)と、ハードディスクに記録された地図情報DB31や案内フレーズ条件テーブル32や所定のプログラム等を読み出すとともにハードディスクに所定のデータを書き込む為のドライバである記録ヘッド(図示せず)とを備えている。尚、データ記録部12をハードディスクの代わりにメモリーカードやCDやDVD等の光ディスクにより構成しても良い。

【0040】

ここで、地図情報DB31は、例えば、道路(リンク)に関するリンクデータ33、ノード点に関するノードデータ34、各分岐点に関する分岐点データ35、施設等の地点に関する地点データ、地図を表示するための地図表示データ、経路を探索するための探索データ、地点を検索するための検索データ等が記憶された記憶手段である。

【0041】

ここで、リンクデータ33としては、例えば、該リンクを識別するリンクID、該リンクの端部に位置するノードを特定する端部ノード情報、該リンクを構成する道路の道路種別、車線数等が記憶される。また、ノードデータ34としては、該ノードを識別するノードID、該ノードの位置座標、該ノードがリンクを介して接続される接続先ノードを特定する接続先ノード情報等が記憶される。また、分岐点データ35としては、該分岐点(交差点)を形成するノードを特定する該当ノード情報、該分岐点に接続されるリンク(以下、接続リンクという)を特定する接続リンク情報、分岐点の周辺に設置された信号機に関する信号機情報36や分岐点の周辺に設置された停止線に関する停止線情報37等が記憶される。

【0042】

また、信号機情報36としては、全国の各分岐点(交差点)の周辺に設置された信号機について、信号機の設置された方向(即ち、信号機のライトが向いている方向であり、以下、設置方向という)や灯数(3灯式、2灯式、1灯式等)や信号機の設置された位置座標(以下、設置座標という)等が記憶される。更に、一の分岐点に対して複数の信号機が設置されている場合には、複数の信号機毎に上記設置方向や設置座標等が記憶される。例えば、図2に示すように片側2車線の道路が交差する分岐点51では、8個の信号機52〜59が設置されている。従って、分岐点51の信号機情報36としては、信号機52〜59の設置方向や設置座標等が記憶される。

【0043】

尚、信号機情報36としては、分岐点からの退出方向毎に、最も退出側にある信号機(即ち車両が分岐点を通過する際に、その分岐点で最後に視認できる信号機であり、以下、退出側信号機という)に関する情報のみを記憶する構成としても良い。例えば、図2に示す分岐点51では、図の下から上への退出方向に対して退出側信号機である信号機53に関する情報を記憶し、図の上から下への退出方向に対して退出側信号機である信号機55に関する情報を記憶し、図の左から右への退出方向に対して退出側信号機である信号機57に関する情報を記憶し、図の右から左への退出方向に対して退出側信号機である信号機59に関する情報を記憶する。即ち、8個の信号機52〜59の内、信号機53、55、57、59の設置方向と設置座標のみを記憶する構成としても良い。また、分岐点からの進入方向毎に、最も進入側(即ち出発地側)にある信号機(即ち車両が最初に視認できる信号機であり、以下、進入側信号機という)に関する情報のみを記憶する構成としても良い。

【0044】

一方、停止線情報37は、路面上に形成された地物の内、特に停止線の路面標示に関する情報が記憶される。具体的には、識別IDと、停止線の位置を地図上で特定する座標データと、停止線が設置された分岐点を識別する分岐点IDとが記憶される。尚、座標データは、絶対位置ではなく停止線の設置された分岐点のノード点に対する相対位置によって特定しても良い。例えば、図2に示すように片側2車線の道路が交差する分岐点51では、4箇所に停止線60〜63が設置されている。従って、停止線情報37としては、停止線60〜63に関する各種情報が記憶される。

【0045】

そして、ナビゲーションECU13は、後述のように地図情報DB31に記憶された各データに基づいて、車両の進行方向前方にある案内分岐点と該案内分岐点よりも案内経路の出発地側に存在する分岐点(以下、手前分岐点という)を特定する。また、案内分岐点や手前分岐点の分岐点データ35や各分岐点に接続されるリンクのリンクデータ33を取得する。そして、ナビゲーションECU13は、取得された各データに基づいて、案内分岐点や手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点(以下、誤認分岐点という)であるか否か判定する。尚、案内分岐点とは、ナビゲーション装置1に設定されている案内経路に従ってナビゲーション装置1が走行の案内を行う際に、右左折指示等の案内を行う対象となる分岐点である。

【0046】

また、ナビゲーションECU13は、案内分岐点や手前分岐点が誤認分岐点であるか否かを判定した判定結果に基づいて、案内分岐点における案内を設定する。そして、設定される案内の候補としては、例えば以下の案内が有る。

(1)車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いた案内(以下『信号機案内』という)。

(2)案内分岐点や手前分岐点が誤認分岐点である場合に実行され、該誤認分岐点の信号機のカウントを誤り易い要因を用いることによって、案内分岐点が誤認されることを防止する為の対策をした信号機案内(以下『誤認対策信号機案内』という)。

(2)車両の現在位置から案内分岐点までの距離を用いた案内(以下、『距離案内』という)。

ここで、「車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数」は、分岐点単位での信号機の数とすることが望ましい。即ち、大型の道路等において同一分岐点に複数の信号機が設けられている場合には、該複数の信号機は1の信号機としてカウントすることが望ましい。その場合には、『信号機案内』は、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の設置された分岐点(即ち、信号機交差点)の数を用いて案内分岐点を特定させる案内に相当する。但し、分岐点単位でカウントする場合であっても、分岐点以外に設置された信号機(例えば押しボタン式信号機等)も信号機の数としてカウントすることが望ましい。以下の説明でも同様である。

【0047】

そして、案内フレーズ条件テーブル32は、案内分岐点を案内する為の案内の候補である上記複数種類の案内候補について、発話されるフレーズ(句)の内容とともに、案内の発話を開始する条件等がそれぞれ対応付けられて記憶されたテーブルである。

以下に、案内フレーズ条件テーブル32について、具体例を挙げてより詳細に説明する。図3は案内フレーズ条件テーブル32の一例を示した図である。

【0048】

例えば、『信号機案内』としては、「2つ目の信号を左(右)方向です」と「次の信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。更に、各案内フレーズに対して案内の発話を開始する条件である案内開始条件が対応付けられている。例えば、「2つ目の信号を左(右)方向です」との案内を行う場合には、案内分岐点に進入するまでに2つの信号機をユーザがカウントできる状態にある間に、案内の発話を開始する必要がある。従って、図3に示すように、「2つ目の信号を左(右)方向です」との案内フレーズには、案内分岐点の2つ手前の信号機(尚、分岐点に信号機が複数設置されている場合には、車両の進行方向に対して最も退出側に設置された退出側信号機)が乗員から視認できなくなる地点(例えば、案内分岐点の2つ手前の信号機の5m手前)に車両が到達したことが案内開始条件として対応付けられている。

【0049】

また、『誤認対策信号機案内』としては、案内分岐点や手前分岐点が備える信号機のカウントを誤り易い要因を用いた案内フレーズが対応付けられている。

特に、案内分岐点が誤認分岐点である場合には、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、信号機のカウントを誤り易い要因のある場所が案内分岐点であることを示すフレーズや、信号機のカウントを誤り易い要因について注意喚起するフレーズを含む案内フレーズが対応付けられている。例えば、案内分岐点が1灯式の信号機を備えた誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「次の(2つ目の)1灯式信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。また、案内分岐点が間隔の特に広い大通りの誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「次の(2つ目の)信号を左(右)方向です。大通りですのでご注意ください」の案内フレーズが対応付けられている。

一方、手前分岐点が誤認分岐点である場合には、信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを含む案内フレーズが対応付けられている。例えば、案内分岐点の1つ手前(2つ手前)にある手前分岐点が1灯式の信号機を備えた誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「1灯式の信号を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。また、案内分岐点の1つ手前(2つ手前)にある手前分岐点が間隔の特に広い大通りの誤認分岐点である場合に用いられる案内フレーズとしては、「大通りを通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。同様にして信号機のカウントを誤り易い要因毎に案内フレーズが対応付けられている。尚、案内開始条件については基本的に『信号機案内』と同じ条件が対応付けられている。

【0050】

また、『距離案内』としては、「700m先を左(右)方向です」と「300m先を左(右)方向です」と「まもなく左(右)方向です」の案内フレーズが対応付けられている。更に、各案内フレーズに対して案内の発話を開始する条件である案内開始条件が対応付けられている。例えば、「700m先を左(右)方向です」との案内を行う場合には、案内分岐点に進入するまでの走行距離が700mの状態で案内の発話が行われている必要がある。従って、図3に示すように、「700m先を左(右)方向です」との案内フレーズには、案内分岐点の750m手前に車両が到達したことが案内開始条件として対応付けられている。

【0051】

案内フレーズ条件テーブル32には、同様にして他の案内フレーズについても記憶されている。尚、案内分岐点の案内方向は、左(右)方向以外に、右(左)斜め方向や右(左)手前方向等も存在する。また、案内開始条件を特定する各数値(5m等)は適宜変更することが可能である。

【0052】

一方、ナビゲーションECU(エレクトロニック・コントロール・ユニット)13は、ナビゲーション装置1の全体の制御を行う電子制御ユニットであり、演算装置及び制御装置としてのCPU41、並びにCPU41が各種の演算処理を行うにあたってワーキングメモリとして使用されるとともに、経路が探索されたときの経路データ等が記憶されるRAM42、制御用のプログラムのほか、後述の分岐点案内処理プログラム(図4、図5参照)等が記録されたROM43、ROM43から読み出したプログラムを記憶するフラッシュメモリ44等の内部記憶装置を備えている。尚、ナビゲーションECU13は、処理アルゴリズムとしての各種手段を構成する。例えば、案内経路設定手段は、車両(移動体)の移動を案内する出発地(例えば、車両の現在位置)から目的地までの案内経路及び案内分岐点を設定する。案内設定手段は、案内分岐点における案内を設定する。分岐点案内手段は、案内設定手段によって設定された案内を用いて、案内分岐点の案内を行う。分岐点判定手段は、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する。条件判定手段じゃ、分岐点判定手段によって案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて所定のカウント案内実行条件を満たすか否か判定する。

【0053】

操作部14は、走行開始地点としての出発地及び走行終了地点としての目的地を入力する際等に操作され、各種のキー、ボタン等の複数の操作スイッチ(図示せず)から構成される。そして、ナビゲーションECU13は、各スイッチの押下等により出力されるスイッチ信号に基づき、対応する各種の動作を実行すべく制御を行う。尚、操作部14は液晶ディスプレイ15の前面に設けたタッチパネルによって構成することもできる。また、マイクと音声認識装置によって構成することもできる。

【0054】

また、液晶ディスプレイ15には、道路を含む地図画像、交通情報、操作案内、操作メニュー、キーの案内、出発地から目的地までの走行予定経路、走行予定経路に沿った案内情報、ニュース、天気予報、時刻、メール、テレビ番組等が表示される。特に本実施形態では、案内分岐点が車両の進行方向前方の所定距離以内(例えば300m)に接近した場合には、案内分岐点付近の拡大図や車両の案内分岐点における進行方向について表示する。

【0055】

また、スピーカ16は、ナビゲーションECU13からの指示に基づいて走行予定経路に沿った走行を案内する音声ガイダンスや、交通情報の案内を出力する。特に本実施形態では、案内分岐点が車両の進行方向前方にある場合には、案内内容に基づく所定の案内の開始タイミング(例えば、「2つ目の信号を左方向です」との音声案内を出力する場合には、案内分岐点の2つ手前の信号機から更に5m手前(図3参照)に到達したタイミング)で案内分岐点の音声案内を出力する。

【0056】

また、DVDドライブ17は、DVDやCD等の記録媒体に記録されたデータを読み取り可能なドライブである。そして、読み取ったデータに基づいて音楽や映像の再生、地図情報DB31の更新等が行われる。

【0057】

また、通信モジュール18は、交通情報センタ、例えば、VICS(登録商標)センタやプローブセンタ等から送信された渋滞情報、規制情報、交通事故情報等の各情報から成る交通情報を受信する為の通信装置であり、例えば携帯電話機やDCMが該当する。

【0058】

続いて、前記構成を有するナビゲーション装置1においてナビゲーションECU13が実行する分岐点案内処理プログラムについて図4に基づき説明する。図4は本実施形態に係る分岐点案内処理プログラムのフローチャートである。ここで、分岐点案内処理プログラムは車両のACCがONされた後に所定間隔で繰り返し実行され、案内経路上にある案内分岐点に対する案内を行うプログラムである。尚、以下の図4、図5にフローチャートで示されるプログラムは、ナビゲーション装置1が備えているRAM42やROM43に記憶されており、CPU41により実行される。

【0059】

先ず、分岐点案内処理プログラムではステップ(以下、Sと略記する)1において、CPU41は、ナビゲーション装置1において設定された案内経路に基づく経路案内が行われているか否か判定する。ここで、案内経路は、出発地(例えば自車の現在位置)からユーザに選択された目的地までの推奨経路であり、経路探索処理の結果に基づいて設定される。また、経路探索処理は、地図情報DB31に記憶されたリンクデータ33やノードデータ34、VICS(登録商標)センタから取得した交通情報等を用いて、公知のダイクストラ法等により行われる。

【0060】

そして、ナビゲーション装置1において設定された案内経路に基づく経路案内が行われていると判定された場合(S1:YES)には、S2へと移行する。それに対して、ナビゲーション装置1において設定された案内経路に基づく経路案内が行われていないと判定された場合(S1:NO)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。

【0061】

S2においてCPU41は、車両の現在位置を現在位置検出部11の検出結果に基づいて取得する。尚、車両の現在位置を地図データ上で特定するマップマッチング処理についても行う。更に、車両の現在位置は、高精度ロケーション技術を用いて詳細に特定することが望ましい。ここで、高精度ロケーション技術とは、車両後方のカメラから取り込んだ白線や路面ペイント情報を画像認識により検出し、更に、白線や路面ペイント情報を予め記憶した地図情報DBと照合することにより、走行車線や高精度な車両位置を検出可能にする技術である。尚、高精度ロケーション技術の詳細については既に公知であるので省略する。

【0062】

次に、S3においてCPU41は、ナビゲーション装置1において設定されている案内経路(案内経路中の案内分岐点を含む)を取得する。

【0063】

続いて、S4においてCPU41は、前記S1で取得した車両の現在位置と前記S2で取得した案内経路に基づいて、車両の進行方向前方の所定距離以内(例えば、1.47km以内)に案内分岐点が有るか否か判定する。尚、案内分岐点とは、前記したようにナビゲーション装置1に設定された案内経路に従ってナビゲーション装置1が走行の案内を行う際に、右左折指示等の案内を行う対象となる分岐点である。

【0064】

そして、車両の進行方向前方の所定距離以内に案内分岐点が有ると判定された場合(S4:YES)には、S5へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方の所定距離以内に案内分岐点が無いと判定された場合(S4:NO)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。

【0065】

S5においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が既に行われたか否か判定する。尚、前記S5では、案内分岐点に対する案内の内、特に案内分岐点での右左折等を指示する音声案内が行われたか否かを判定する。

【0066】

そして、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が既に行われたと判定された場合(S5:YES)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。それに対して、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が行われていないと判定された場合(S5:NO)には、S6へと移行する。

【0067】

S6においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が、後述の案内設定処理(S7)において既に設定されたか否か判定する。尚、前記S6では、案内分岐点に対する案内の内、特に案内分岐点での右左折等を指示する音声案内の案内内容が設定されたか否かを判定する。本実施形態では特に図3に示す『信号機案内(第3案内)』と『誤認対策信号機案内(第1案内)』と『距離案内(第2案内)』のいずれかの案内が設定される。

【0068】

そして、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内が既に設定されたと判定された場合(S6:YES)には、S8へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内がまだ設定されていないと判定された場合(S6:NO)には、S7へと移行する。

【0069】

S7においてCPU41は、後述の案内設定処理(図5)を実行する。尚、案内設定処理は、後述のように地図情報DB31に記憶された各データ(リンクデータ33、分岐点データ35等)に基づいて、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する案内を設定する処理である。

【0070】

次に、S8においてCPU41は、前記S7で設定された案内を行うタイミングとなったか否か判定する。具体的には、前記S7で設定された案内に対応付けられた案内開始条件(図3参照)を満たしたか否かが判定される。例えば、前記S7において『信号機案内』が案内に設定された場合には、車両が案内分岐点の2つ手前の信号機から更に5m手前に到達した時点で「2つ目の信号を左(右)方向です」の案内を行うタイミングとなったと判定し、車両が案内分岐点の1つ手前の信号機から更に5m手前に到達した時点で「次の信号を左(右)方向です」の案内を行うタイミングとなったと判定する。

【0071】

そして、前記S7で設定された案内を行うタイミングとなったと判定された場合(S8:YES)には、S9へと移行する。それに対して、前記S7で設定された案内を行うタイミングとなっていないと判定された場合(S8:NO)には、当該分岐点案内処理プログラムを終了する。

【0072】

S9においてCPU41は、前記S7で設定された案内に基づいて、案内分岐点に関する案内を行う。具体的には、案内分岐点と車両の案内分岐点の退出方向とを特定する案内(即ち、車両が案内分岐点から退出する退出道路を特定させる為の案内)を行う。例えば、前記S7において『信号機案内』が案内に設定され、車両が案内分岐点の2つ手前の信号機から更に5m手前に到達した場合には、「2つ目の信号を左(右)方向です」とのフレーズをスピーカ16から出力する。更に、案内分岐点が車両の所定距離以内(例えば300m)に接近した場合には、案内分岐点付近の拡大図や車両の案内分岐点における進行方向について液晶ディスプレイ15に表示する。

その結果、案内分岐点及び該案内分岐点から車両が退出する道路をユーザに正確に特定させることが可能となる。

【0073】

次に、前記S7において実行される案内設定処理のサブ処理について図5に基づき説明する。図5は案内設定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。

【0074】

先ず、S11においてCPU41は、地図情報DB31からリンクデータ33及び分岐点データ35を読み出し、車両の進行方向前方にある案内分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点か否か判定する。

【0075】

ここで、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点は、以下の(A)〜(E)のいずれかの条件を少なくとも1以上満たす分岐点をいう。

(A)分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されていること。

(B)分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上(例えば50m以上)であること。

(C)隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満(例えば30m未満)であること。

(D)分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されていること。

(E)案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物(補助信号が設置される可能性のある地物であり、例えば高架、歩道橋等が該当)及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合において、該信号機の設置されていない分岐点を誤認分岐点とする。

【0076】

以下に、(A)〜(E)の各条件について図6〜図10を用いてより詳細に説明する。

例えば、図6に示すように1灯式の信号機71が設置されている分岐点72は、上記(A)の条件に該当する分岐点となる。このような1灯式の信号機71は『信号機案内』による案内が行われた場合に、設置された信号機をカウント対象に含めるべきか否かのユーザによる判断が難しいので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0077】

また、図7に示すように交差道路の車線数が多く、進入側信号機73と退出側信号機74の設置間隔Lが所定間隔以上(例えば50m以上)である分岐点75は、上記(B)の条件に該当する分岐点となる。尚、上記所定間隔は、閾値でありRAM42等の記憶手段に記憶される。このような進入側信号機73と退出側信号機74の設置間隔が特に広い分岐点では『信号機案内』による案内が行われた場合に、案内は分岐点単位での信号機の数により行われるのにも関わらず、ユーザは進入側信号機73と退出側信号機74の両方の信号機をカウント対象に含める虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0078】

また、図8に示すように隣接する他の分岐点との間隔Mが所定間隔未満(例えば30m未満)である分岐点80、81は、上記(C)の条件に該当する分岐点となる。尚、設置間隔は道路端間の距離(ノード間の距離から各分岐点の交差道路の道路幅の1/2をそれぞれ引いた距離)としても良いし、分岐点のノード間の距離としても良いし、分岐点に設置された停止線間の距離としても良い。また、上記所定間隔は、閾値でありRAM42等の記憶手段に記憶される。このような設置間隔の狭い分岐点80、81では、2つの分岐点であるのにも関わらず、ユーザには1の分岐点であると誤認を与える可能性がある。従って、『信号機案内』による案内が行われた場合に、ユーザは2つの分岐点80、81を通過するにもかかわらず、一の分岐点のみを通過すると誤認し、信号機を1箇所しかカウントしない(即ち、信号機82と信号機83をカウントする必要があるにもかかわらず、信号機82のみをカウントする)虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0079】

また、図9に示すように5差路以上の分岐点であって、同じ方向に複数の道路84、85が接続された複雑な形状を有する分岐点86は、上記(D)の条件に該当する分岐点となる。このような同じ方向に複数の道路84、85が接続された分岐点86は、道路84と道路85の間を境界にして複数の分岐点から構成されていると誤認を与える可能性がある。従って、『信号機案内』による案内が行われた場合に、ユーザは一の分岐点を通過するにもかかわらず、2つの分岐点を通過すると誤認し、信号機を2箇所分カウントする(即ち、信号機87のみをカウントする必要があるにもかかわらず、信号機87と信号機88をカウントする)虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。

【0080】

また、図10に示すように案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点90、高架91、信号機の設置された分岐点92が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点90と高架91の間隔Nが所定間隔(例えば30m)未満である場合には、信号機の設置されていない分岐点90は、上記(E)の条件に該当する分岐点となる。尚、上記所定間隔は、閾値でありRAM42等の記憶手段に記憶される。また、「連続して配置される」とは、各分岐点と地物の設置間隔がそれぞれ所定の距離間隔以内(例えば30m以内)であって他の分岐点を間に含まない状態をいう。そして、図10に示すように信号機のある分岐点92の手前側に高架91がある場合には、高架91に補助信号93が設置されることが多い。そして、分岐点90と高架91の間隔が狭いと、高架91に設置された補助信号93が分岐点90に設置された信号機であると誤認を与える可能性がある。従って、『信号機案内』による案内が行われた場合に、信号機の設置された分岐点は分岐点92のみであるにもかかわらず、ユーザは分岐点90も信号機の設置された分岐点であると誤認し、信号機を2箇所分カウントする(即ち、信号機94のみをカウントする必要があるにもかかわらず、信号機93と信号機94をカウントする)虞があるので、信号機のカウントを誤り易い分岐点となる。尚、高架91は、補助信号が設置される可能性のある地物であれば他の地物でも良く、例えば歩道橋等でも良い。

【0081】

そして、車両の進行方向前方にある案内分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点であると判定された場合(S11:YES)には、S12へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方にある案内分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点でないと判定された場合(S11:NO)には、S15へと移行する。

【0082】

S12においてCPU41は、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)か否か判定する。ここで、本実施形態のナビゲーション装置1では、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策として、通常の『信号機案内』に代えて信号機案内と該誤認分岐点の信号機のカウントを誤り易い要因とを用いた『誤認対策信号機案内』を用いることが行われる。即ち、前記S12では、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』があるか否かが判定され、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』がある場合に、信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)と判定される。

【0083】

ここで、前記S12において『誤認対策信号機案内』があるか否かは、案内分岐点が該当する誤認分岐点の種類によって予め決定され、テーブル等によりRAM42やROM43に記憶されている。具体的には、図11に示すように上述した(A)〜(E)の内、(A)〜(C)に該当する誤認分岐点については、信号機案内を行う為の対策が存在する。

【0084】

そして、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策があると判定された場合(S12:YES)、即ち、案内分岐点が(A)〜(C)に該当する誤認分岐点である場合には、S13へと移行する。それに対して、案内分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策が無いと判定された場合(S12:NO)、即ち、案内分岐点が(D)又は(E)に該当する誤認分岐点である場合には、S14へと移行する。

【0085】

案内分岐点が誤認分岐点の場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、案内分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。但し、信号機案内を行う為の対策が有る場合においては、S13においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の案内に対して『誤認対策信号機案内』を設定する。尚、前記S13で設定される『誤認対策信号機案内』は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、信号機のカウントを誤り易い要因のある場所が案内分岐点であることを示すフレーズや、信号機のカウントを誤り易い要因について注意喚起するフレーズを含む案内フレーズが対応付けられた信号機案内である。例えば、図11に示すように案内分岐点が(A)に該当する誤認分岐点である場合には「次の(2つ目の)1灯式信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(B)に該当する誤認分岐点である場合には「次の(2つ目の)信号を左(右)方向です。大通りですのでご注意ください」との案内が設定され、(C)に該当する誤認分岐点である場合には「次の(2つ目の)信号を左(右)方向です。信号間隔が狭いのでご注意ください」との案内が設定される。その結果、図12に示すように、車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数と信号機のカウントを誤り易い要因(図12では案内分岐点102に設置された1灯式信号機103)を用いて案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、案内分岐点102に対して2つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『2つ目の1灯式信号を左方向です』との案内が行われ、次に案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の1灯式信号を左方向です』との案内が行われる。この場合には、案内分岐点102に設置された信号機が特殊な1灯式信号機であっても、ユーザは案内中の『2つ目の1灯式信号』や『次の1灯式信号』が案内分岐点102の1灯式信号機103を示すことを明確に特定することが可能となる。また、S13においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0086】

一方、案内分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行う為の対策が無い場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、案内分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。従って、S14においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の全ての案内に対して『距離案内』を設定する。尚、『距離案内』は、車両の現在位置から案内分岐点までの距離を用いた案内である(図3参照)。その結果、図13に示すように、信号機の数ではなく常に車両101から案内分岐点102までの距離によって案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、車両101から案内分岐点102までの距離が750mとなった状態で『700m先を左方向です』との案内が行われ、次に車両101から案内分岐点までの距離が350mとなった状態で『300m先を左方向です』との案内が行われ、最後に車両101から案内分岐点までの距離が50mとなった状態で『まもなく左方向です』との案内が行われる。この場合には、信号機の数を用いないので分岐点を特定させる効果は若干下がるものの、ユーザが信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。また、S14においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0087】

一方、S15においてCPU41は、地図情報DB31からリンクデータ33及び分岐点データ35を読み出し、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対する手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点か否か判定する。尚、前記S15で判定対象となる手前分岐点は、『信号機案内』を行う場合に案内と関連する手前分岐点であり、例えば案内分岐点から2つ手前までの手前分岐点とする。また、手前分岐点が誤認分岐点か否かの判定は、S11と同様に上述した(A)〜(E)のいずれかの条件を少なくとも1以上満たすか否かによって判定される。

【0088】

そして、車両の進行方向前方にある手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点であると判定された場合(S15:YES)には、S17へと移行する。それに対して、車両の進行方向前方にある手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点でないと判定された場合(S15:NO)には、S16へと移行する。

【0089】

案内分岐点も手前分岐点も誤認分岐点でない場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行ったとしても、ユーザが信号機のカウントを誤る虞がない。従って、S16においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の全ての案内に対して『信号機案内』を設定する。尚、『信号機案内』は、車両の現在位置から案内分岐点までの信号機の数を用いた案内である(図3参照)。その結果、図14に示すように、車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数によって案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、案内分岐点102に対して2つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『2つ目の信号を左方向です』との案内が行われ、次に案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の信号を左方向です』との案内が行われる。この場合には、ユーザは信号機のカウントを誤ることなく、案内中の『2つ目の信号』や『次の信号』が案内分岐点102の信号機106を示すことを明確に特定することが可能となる。また、S16においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0090】

一方、S17においてCPU41は、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)か否か判定する。ここで、本実施形態のナビゲーション装置1では、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策として、通常の『信号機案内』に代えて信号機案内と該誤認分岐点の信号機のカウントを誤り易い要因とを用いた『誤認対策信号機案内』を用いることが行われる。即ち、前記S17では、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』があるか否かが判定され、車両の進行方向前方にある案内分岐点を案内するのに適当な『誤認対策信号機案内』がある場合に、信号機案内を行う為の対策がある(カウント案内実行条件を満たす)と判定される。

【0091】

ここで、前記S17において『誤認対策信号機案内』があるか否かは、手前分岐点が該当する誤認分岐点の種類によって予め決定され、テーブル等によりRAM42やROM43に記憶されている。具体的には、図11に示すように上述した(A)〜(E)の内、(A)、(B)、(D)、(E)に該当する誤認分岐点については、信号機案内を行う為の対策が存在する。

【0092】

そして、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策があると判定された場合(S17:YES)、即ち、案内分岐点が(A)、(B)、(D)、(E)に該当する誤認分岐点である場合には、S18へと移行する。それに対して、手前分岐点が誤認分岐点である状態において、車両の進行方向前方にある案内分岐点に対して信号機案内を行う為の対策が無いと判定された場合(S17:NO)、即ち、案内分岐点が(C)に該当する誤認分岐点である場合には、S19へと移行する。

【0093】

手前分岐点が誤認分岐点の場合には、『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、誤認分岐点に認定された手前分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。但し、信号機案内を行う為の対策が有る場合においては、S18においてCPU41は、車両の進行方向前方にある案内分岐点の案内に対して『誤認対策信号機案内』を設定する。尚、前記S18で設定される『誤認対策信号機案内』は、信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、案内される信号機の数が信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを含む案内フレーズが対応付けられた信号機案内である。例えば、図11に示すように案内分岐点が(A)に該当する誤認分岐点である場合には「1灯式信号を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(B)に該当する誤認分岐点である場合には「大通りを通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(D)に該当する誤認分岐点である場合には「5叉路を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定され、(E)に該当する誤認分岐点である場合には「高架を通過して、次の(2つ目の)信号を左(右)方向です」との案内が設定される。その結果、図15に示すように、車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数と信号機のカウントを誤り易い要因(図15では手前分岐点107の大通り)を用いて案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、案内分岐点102に対して2つ手前側にある大通りの手前分岐点108の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『大通りを通過して、2つ目の信号を左方向です』との案内が行われ、その後、誤認分岐点である手前分岐点108を通過して、案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の信号を左方向です』との案内が行われる。尚、信号機105がユーザの視界から消えたタイミングでの案内は行わないようにしても良いし、『大通りを通過して、2つ目の信号を左方向です』との案内を再度行っても良い。この場合には、手前分岐点107が信号機のカウントの誤り易い大通りであっても、ユーザは案内中の『次の信号』が案内分岐点102の信号機106を示すことを明確に特定することが可能となる。また、S18においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

尚、前記S18では、『誤認対策信号機案内』として、信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の車両の現在位置から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を設定しても良い。但し、その場合には信号機のカウントを誤り易い要因が車両の進行方向前方にあることを警告するフレーズを含めることが望ましい。

【0094】

一方、S19においてCPU41は、案内復帰地点を設定する。ここで、案内復帰地点は、誤認分岐点による信号機のカウントを誤り易い状態が解消される地点であり、誤認分岐点に基づいて設定される。また、案内復帰地点の設定される位置は、誤認分岐点が満たす上記(A)〜(E)の条件毎に異なる。

【0095】

以下に、(A)〜(E)の各条件を満たす誤認分岐点に対する案内復帰点の設定方法について図6〜図10を用いて説明する。

例えば、“分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されていること”を条件とする(A)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、1灯式又は2灯式の信号機を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図6に示す例では1灯式の信号機71を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、1灯式の信号機71を通過した地点Aが案内復帰地点に設定される。

【0096】

また、“分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上(例えば50m以上)であること”を条件とする(B)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、退出側信号機を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図7に示す例では退出側信号機74を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、退出側信号機74を通過した地点Bが案内復帰地点に設定される。

【0097】

また、“隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満(例えば30m未満)であること”を条件とする(C)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、奥側にある分岐点の停止線を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図8に示す例では奥側の分岐点81の停止線を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、分岐点81の停止線を通過した地点Cが案内復帰地点に設定される。

【0098】

また、“分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されていること”を条件とする(D)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、退出側信号機を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図9に示す例では退出側信号機87を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、退出側信号機87を通過した地点Dが案内復帰地点に設定される。

【0099】

また、“案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満であること”を条件とする(E)の条件に該当する誤認分岐点が手前分岐点にある場合には、信号機の設置されていない分岐点を通過した地点が案内復帰地点に設定される。例えば、図10に示す例では分岐点90を通過すれば、信号機のカウントを誤り易い状態が解消される。従って、分岐点90を通過した地点Eが案内復帰地点に設定される。

【0100】

尚、誤認分岐点と判定された手前分岐点が、上記(A)〜(E)の各条件の内、複数の条件を満たす誤認分岐点である場合には、該誤認分岐点が満たす条件毎に設定対象となる複数の案内復帰地点の内、最も案内分岐点側にある案内復帰地点を設定するように構成する。

【0101】

手前分岐点が誤認分岐点である場合には、車両が案内復帰地点を通過する前において『信号機案内』を用いて案内分岐点の案内を行うと、誤認分岐点に認定された手前分岐点においてユーザが信号機のカウントを誤る虞がある。また、信号機案内を行う為の対策もない。従って、S20においてCPU41は、案内復帰地点を車両が通過するまでの案内には『距離案内』を設定し、案内復帰地点を車両が通過した後の案内には『信号機案内』を設定する。その結果、図16に示すように、手前分岐点108が誤認分岐点である場合には、車両101が案内復帰点109を通過するまでは信号機の数ではなく車両101から案内分岐点102までの距離によって案内分岐点102を特定させる案内が行われ、車両101が案内復帰点109を通過した後は車両101から案内分岐点102までの間に位置する信号機の数によって案内分岐点102を特定させる案内が行われることとなる(S9)。具体的には、車両101から案内分岐点102までの距離が750mとなった状態で『700m先を左方向です』との案内が行われ、その後、案内復帰点109を通過し、案内分岐点102に対して2つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機104がユーザの視界から消えたタイミングで、『2つ目の信号を左方向です』との案内が行われ、最後に案内分岐点102に対して1つ手前側にある信号機付きの手前分岐点の信号機105がユーザの視界から消えたタイミングで、『次の信号を左方向です』との案内が行われる。この場合には、『信号機案内』を用いる一方で、ユーザが信号機のカウントを誤る虞のある状況では『距離案内』を用いることにより、ユーザが信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。また、S20においてCPU41は、案内に設定された案内フレーズともに、設定された案内フレーズの発話を行う案内開始位置をRAM42等に格納する。その後、S8へと移行する。

【0102】

以上詳細に説明した通り、本実施形態に係るナビゲーション装置1、ナビゲーション装置1を用いた移動案内方法及びナビゲーション装置1で実行されるコンピュータプログラムによれば、車両の進行方向前方に案内分岐点が有る場合に、該案内分岐点や手前分岐点が信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点であるか否か判定し(S11、S15)、案内分岐点及び手前分岐点が誤認分岐点でないと判定された場合には、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる『信号機案内』を該案内分岐点の案内に設定し(S16)、案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が有ると判定された場合には、信号機のカウントを誤り易い要因と車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる『誤認対策信号機案内』を該案内分岐点の案内に設定し(S13、S18)、案内分岐点又は手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が無いと判定された場合には、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる『距離案内』を該案内分岐点の案内の一部又は全部に設定する(S14、S20)ので、案内分岐点又は案内分岐点に対して案内経路の出発地側にある手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い誤認分岐点である場合であっても、信号機のカウントを誤り易い要因と車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる案内を行うことによって、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いつつもユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

また、案内分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が無い場合には、車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる『距離案内』のみによって案内分岐点の案内を行うので、ユーザが案内分岐点における信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。

また、手前分岐点が誤認分岐点であって信号機案内を行う為の対策が無い場合には、車両が案内復帰地点を通過する前までは車両から案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる『距離案内』によって案内分岐点の案内を行い、車両が案内復帰地点を通過した後は車両から案内分岐点までの間に位置する信号機を用いて該案内分岐点を特定させる『信号機案内』によって案内分岐点の案内を行うので、ユーザが手前分岐点における信号機のカウントを誤って他の分岐点を案内分岐点と誤認させることを防止することが可能となる。また、ユーザが信号機のカウントを誤る虞が無くなった後には『信号機案内』によって案内を行うことができるので、信号機の数を用いた案内により案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることが可能になる。即ち、信号機案内を行う為の対策が無い場合であっても、『信号機案内』により案内分岐点をユーザに対して正確に特定させることが可能になる一方で、所定の状況下では『距離案内』を代わりに用いることによって、ユーザによる信号機のカウントにズレが生じるのを防止し、案内分岐点を誤認させることを防止することが可能となる。

また、誤認分岐点を、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかを備えた分岐点を誤認分岐点として特定するので、信号機のカウントを誤り易い分岐点を誤認分岐点として正確に特定することが可能となる。なお、所定の種類の信号機、分岐点が所定の形状を有すること、分岐点と地物が所定の位置関係で用いた所定の意味は、実験から得られた知見によって定められた条件であり、それぞれ搭乗者に誤認されやすい種類の信号機、分岐点が搭乗者に誤認されやすい形状を有すること、分岐点と地物が搭乗者に誤認されやすい位置関係と言い換えることができる。

例えば、1灯式又は2灯式の信号機が設置されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、設置された信号機をカウント対象に含めるべきか否かのユーザによる判断が難しい分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上の分岐点を誤認分岐点として特定するので、進入側信号機と退出側信号機の両方の信号機をカウント対象に含める虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である分岐点を誤認分岐点として特定するので、2つの分岐点を通過するにもかかわらず、一の分岐点のみを通過するとユーザが誤認し、信号機を1箇所しかカウントしない虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、同一方向に複数のリンクが接続されている分岐点を誤認分岐点として特定するので、一の分岐点を通過するにもかかわらず、2つの分岐点を通過するとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

また、案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、信号機の設置されていない分岐点と所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を誤認分岐点として特定するので、所定の地物に設置された補助信号機によって信号機の設置されていない分岐点を信号機の設置された分岐点であるとユーザが誤認し、信号機を2箇所分カウントする虞がある分岐点を誤認分岐点として適切に特定することが可能となる。

【0103】

尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。

例えば、本実施形態ではナビゲーション装置1による案内分岐点の案内をスピーカ16から音声案内により出力することにより行う構成としているが、液晶ディスプレイ15に文章を表示することにより案内を行う構成としても良い。

【0104】

また、本実施形態では、案内分岐点が車両の進行方向前方の所定距離以内に位置する場合に、その前方に位置する案内分岐点の案内を設定する(S7)構成としているが、案内分岐点に対して案内を設定するタイミングは他のタイミングであっても良い。例えば、ナビゲーション装置1において案内経路を設定した時点で案内経路に含まれる各案内分岐点に対して案内を設定しても良い。また、案内経路を設定する前に、各分岐点に対して予め案内を設定する構成としても良い。

【0105】

また、本実施形態では、案内分岐点や手前分岐点が誤認分岐点であって、信号機案内を行うための対策も無いと判定された場合に、『信号機案内』の代わりに案内の一部又は全部を『距離案内』により行う構成としているが、信号機の数を用いずに案内分岐点を特定させる案内であれば他の案内を行う構成としても良い。例えば、車両の現在位置から案内分岐点までの分岐点の数を用いて案内分岐点を特定させる案内を行っても良い。

【0106】

また、本実施形態では、『誤認対策信号機案内』は『信号機案内』と同じタイミングで案内を行うこととしているが、案内を行うタイミングを『信号機案内』と異なるタイミングとしても良い。例えば、退出側信号機を通過したタイミングでは無く、信号機のカウントを誤り易い要因を通過したタイミングを案内タイミングとしても良い。

【0107】

また、本実施形態では、『誤認対策信号機案内』や『信号機案内』として「2つ目の信号を左(右)方向です」や「次の信号を左(右)方向です」等の案内フレーズを用いた案内を行うこととしているが、他のフレーズを用いた案内を行っても良い。例えば、「これから通過する信号の、次の信号を左(右)方向です」との案内フレーズや、「通過中の信号の、次の信号を左(右)方向です」との案内フレーズ用いた案内を行っても良い。更に、案内フレーズの一部を省略した案内を行っても良い。

【0108】

また、本実施形態では信号機情報36として分岐点の周辺に配置された全ての信号機に関する情報を記憶する構成としているが、分岐点からの退出方向毎に最も退出側にある信号機に関する情報のみを記憶する構成としても良い。また、信号機の代わりに停止線に関する情報を記憶する構成としても良い。

【0109】

また、本実施形態では、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた誤認分岐点を、上記(A)〜(E)のいずれかの条件を少なくとも1以上満たす分岐点としているが、(A)〜(E)以外の他の条件を設定しても良い。

【0110】

また、本発明はナビゲーション装置以外に、案内経路に基づく経路案内を行う機能を有する装置に対して適用することが可能である。例えば、携帯電話機やPDA等の携帯端末、パーソナルコンピュータ、携帯型音楽プレイヤ等(以下、携帯端末等という)に適用することも可能である。また、サーバと携帯端末等から構成されるシステムに対しても適用することが可能となる。その場合には、上述した分岐点案内処理プログラム(図4、図5)の各ステップは、サーバと携帯端末等のいずれが実施する構成としても良い。また、本発明を携帯端末等に適用する場合には、車両以外の移動体、例えば、携帯端末等のユーザや2輪車等に対する走行案内を行う場合もある。

【符号の説明】

【0111】

1 ナビゲーション装置

13 ナビゲーションECU

31 地図情報DB

32 案内フレーズ条件テーブル

36 信号機情報

41 CPU

42 RAM

43 ROM

101 車両

102 案内分岐点

108 手前分岐点

109 案内復帰点

【特許請求の範囲】

【請求項1】

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定手段と、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段と、

前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段と、を有し、

前記案内設定手段は、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、

前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする移動案内システム。

【請求項2】

前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて所定のカウント案内実行条件を満たすか否か判定する条件判定手段を有し、

前記案内設定手段は、

前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たすと判定された場合には、前記第1案内を該案内分岐点の案内に設定し、

前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる第2案内を該案内分岐点の案内の一部又は全部に設定することを特徴とする請求項1に記載の移動案内システム。

【請求項3】

前記案内設定手段は、

前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、

前記誤認分岐点に基づいて設定された案内復帰地点を前記移動体が通過するまでの案内には前記第2案内を設定し、

前記案内復帰地点を前記移動体が通過した後の案内には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる第3案内を設定することを特徴とする請求項2に記載の移動案内システム。

【請求項4】

前記第1案内は、

前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、

案内される信号機の数が前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを出力する案内であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システム。

【請求項5】

前記第1案内は、

前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、

前記信号機のカウントを誤り易い要因が前記移動体の進行方向前方にあることを警告するフレーズを出力する案内であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システム。

【請求項6】

前記信号機のカウントを誤り易い要因は、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかであることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の移動案内システム。

【請求項7】

前記分岐点判定手段は、分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項8】

前記分岐点判定手段は、分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項9】

前記分岐点判定手段は、分岐点と該分岐点に隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項10】

前記分岐点判定手段は、分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項11】

前記分岐点判定手段は、前記案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、前記信号機の設置されていない分岐点と前記所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項12】

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定手段と、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段と、

前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段と、を有し、

前記案内設定手段は、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、

前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする移動案内装置。

【請求項13】

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定ステップと、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定ステップと、

前記案内設定ステップによって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内ステップと、を有し、

前記案内設定ステップは、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定ステップを更に備え、

前記分岐点判定ステップによって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする移動案内方法。

【請求項14】

コンピュータに、

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定機能と、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定機能と、

前記案内設定機能によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内機能と、を実行させるコンピュータプログラムであって、

前記案内設定機能は、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定機能を更に備え、

前記分岐点判定機能によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とするコンピュータプログラム。

【請求項1】

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定手段と、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段と、

前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段と、を有し、

前記案内設定手段は、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、

前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする移動案内システム。

【請求項2】

前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因に基づいて所定のカウント案内実行条件を満たすか否か判定する条件判定手段を有し、

前記案内設定手段は、

前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たすと判定された場合には、前記第1案内を該案内分岐点の案内に設定し、

前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いずに該案内分岐点を特定させる第2案内を該案内分岐点の案内の一部又は全部に設定することを特徴とする請求項1に記載の移動案内システム。

【請求項3】

前記案内設定手段は、

前記条件判定手段により前記カウント案内実行条件を満たさないと判定された場合には、

前記誤認分岐点に基づいて設定された案内復帰地点を前記移動体が通過するまでの案内には前記第2案内を設定し、

前記案内復帰地点を前記移動体が通過した後の案内には、前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させる第3案内を設定することを特徴とする請求項2に記載の移動案内システム。

【請求項4】

前記第1案内は、

前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、

案内される信号機の数が前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過した後の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数であることを示すフレーズを出力する案内であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システム。

【請求項5】

前記第1案内は、

前記信号機のカウントを誤り易い要因を通過する前の前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数を用いて該案内分岐点を特定させるとともに、

前記信号機のカウントを誤り易い要因が前記移動体の進行方向前方にあることを警告するフレーズを出力する案内であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動案内システム。

【請求項6】

前記信号機のカウントを誤り易い要因は、所定の種類の信号機が分岐点に設置されること、分岐点が所定の形状を有すること、又は分岐点と地物が所定の位置関係で配置されることのいずれかであることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の移動案内システム。

【請求項7】

前記分岐点判定手段は、分岐点に1灯式又は2灯式の信号機が設置されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項8】

前記分岐点判定手段は、分岐点に設置された進入側信号機と退出側信号機の設置間隔が所定間隔以上である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項9】

前記分岐点判定手段は、分岐点と該分岐点に隣接する他の分岐点との間隔が所定間隔未満である場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項10】

前記分岐点判定手段は、分岐点に対して同一方向に複数のリンクが接続されている場合に、該分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項11】

前記分岐点判定手段は、前記案内経路に沿って信号機の設置されていない分岐点、所定の地物及び信号機の設置された分岐点が連続して配置されるとともに、前記信号機の設置されていない分岐点と前記所定の地物の間隔が所定間隔未満である場合に、該信号機の設置されていない分岐点を前記信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点であると判定することを特徴とする請求項6に記載の移動案内システム。

【請求項12】

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定手段と、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定手段と、

前記案内設定手段によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内手段と、を有し、

前記案内設定手段は、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定手段を更に備え、

前記分岐点判定手段によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする移動案内装置。

【請求項13】

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定ステップと、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定ステップと、

前記案内設定ステップによって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内ステップと、を有し、

前記案内設定ステップは、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定ステップを更に備え、

前記分岐点判定ステップによって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とする移動案内方法。

【請求項14】

コンピュータに、

移動体の移動を案内する案内経路と該案内経路上の案内分岐点を設定する案内経路設定機能と、

前記案内分岐点における案内を設定する案内設定機能と、

前記案内設定機能によって設定された前記案内を用いて、前記案内分岐点の案内を行う分岐点案内機能と、を実行させるコンピュータプログラムであって、

前記案内設定機能は、

前記案内分岐点又は前記案内分岐点に対して前記案内経路の出発地側にある分岐点である手前分岐点が、信号機のカウントを誤り易い要因を備えた分岐点である誤認分岐点か否か判定する分岐点判定機能を更に備え、

前記分岐点判定機能によって前記案内分岐点又は前記手前分岐点が前記誤認分岐点であると判定された場合に、該案内分岐点又は手前分岐点が備える前記信号機のカウントを誤り易い要因と前記移動体から前記案内分岐点までの間に位置する信号機の数とを用いて該案内分岐点を特定させる第1案内を該案内分岐点の案内に設定することを特徴とするコンピュータプログラム。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】