管理局、無線秘密鍵管理システム及びその方法

【課題】無線秘密鍵共有方式で通信を行なう2つの正規局に対し、管理者が任意にかつ確実に、2つの正規局間で生成された秘密鍵を再生できるようにする

【解決手段】各正規局のRSSI値の生成に大きな影響を与える素波を意図的に作り出し、この素波を管理局でも利用してRSSIを生成すれば、正規局のRSSI履歴と管理局のRSSI履歴とに高い相関が得られる。そのため、管理局は第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を第2の正規局へ送信する第1の増幅部と、第2の正規局から第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を第1の正規局へ送信する第2の増幅部と、を備える。

【解決手段】各正規局のRSSI値の生成に大きな影響を与える素波を意図的に作り出し、この素波を管理局でも利用してRSSIを生成すれば、正規局のRSSI履歴と管理局のRSSI履歴とに高い相関が得られる。そのため、管理局は第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を第2の正規局へ送信する第1の増幅部と、第2の正規局から第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を第1の正規局へ送信する第2の増幅部と、を備える。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は無線秘密鍵共有方式を利用した通信システムに適用される無線秘密鍵の管理システム及びその管理方法、並びにこの管理システムに適した管理局に関する。

【背景技術】

【0002】

無線通信の安全性を確保するために様々な暗合通信方法が提案されており、その中に、無線秘密鍵共有方式がある。この方式は、鍵を共有したい2つの正規局間の電波伝搬路特性を測定し、その測定した特性に基づいて両正規局で秘密鍵を生成する(非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3)。

無線秘密鍵共有方式では、2つの正規局間でRSSI(Received Signal Strength Indicator:受信信号強度、以下同じ)測定用パルスの送受信を繰り返し、RSSI値を両正規局で測定する。これを鍵長回数繰り返してRSSI履歴を両正規局で作成し、その作成したRSSI履歴に基づいて、秘密鍵を生成する。即ち、伝搬路を伝搬する電波は可逆性を示すために、一方の正規局から他方の正規局へRSSI測定用パルスを送信したときのRSSI値は、他方の正規局から一方の正規局へRSSI測定用パルスを送信したときのRSSI値と比例関係にあるため、RSSI値の時間的揺らぎは同じになる。従って、一方の正規局で測定したRSSI履歴に基づいて生成された秘密鍵は、他方の正規局で測定したRSSI履歴に基づいて生成された秘密鍵と同じになる。

このように電波伝搬路特性を用いて秘密鍵を生成する方法は、2つの正規局で鍵情報を送信せずに電波を相互に送受信するだけで同じ秘密鍵を共有することができる。

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0003】

【非特許文献1】Aono et al. Wireless secret key generation exploiting reactance-domain scalar response of multipath fading channels. Antennas and Propagation, IEEE Transactions on (2005) vol. 53 (11) pp. 3776 ? 3784

【非特許文献2】大平孝, 笹岡秀一, “盗聴防止アンテナ ?セキュリティ対策への物理層的アプローチ-”, 信学誌, vol.88, No.3, pp.190-194, Mar. 2005.

【非特許文献3】岩井誠人, 笹岡秀一, “電波伝搬路特性を活用した秘密情報の伝送・共有技術”, 信学論(B), vol.J-90B, No.9, pp.770-783, 2007.

【非特許文献4】植松和正, “電波のゆらぎと相反性を利用して生成共有された秘密鍵を盗聴する研究,”電子情報通信学会東海支部合同卒業研究発表会予稿集, Mar. 2009

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

無線秘密鍵共有方式では予め定められた秘密鍵を用いることがないので、管理者の見地からすれば、2つの正規局間の通信内容を把握することができない。換言すれば、管理者としては、2つの正規局の利用者に何ら気づかれることなく、また通信内容に影響を与えることなく、その通信内容を把握し、管理する必要がある。

上記秘密鍵を傍受する方法が提案されているので、管理のために、その傍受方法を適用することが考えられる。

従来の秘密鍵傍受法によれば、RSSI測定用パルス受信アンテナの特性、RSSI測定用パルス受信場所、信号処理方法(非特許文献4参照)の3つの要素を適正に調整する必要があるが、かかる調整には手間がかかり、正規局のアンテナ特性や、傍受装置の接地位置によっては秘密鍵を傍受できないことがあるので、正規局の適切な管理に支障が生じる。

そこでこの発明は、管理者が任意にかつ確実に、2つの正規局間で生成された秘密鍵を把握できるようにすることを目的とする。

【0005】

無線秘密鍵共有システムにおける各正規局が生成する秘密鍵を、各正規局から独立した管理者が把握するには、正規局に蓄積されるRSSI履歴と管理局に蓄積されるRSSI履歴の相関を高める必要がある。

両者の相関を高める方策として、管理局が正規局のRSSI値を支配する素波を受信することが考えられる。なぜなら、RSSI値は、正規局で受信される各素波の受信電力の足し合わせで決まる。そして、各素波の受信電力は、アンテナの指向性、自由空間伝搬損失、壁での反射損失により決まる。正規局のRSSI値を支配する素波は、他の素波と比べ、壁での反射損失や自由空間伝搬損失が小さく、受信電力が大きい。ゆえにかかる素波が正規局のRSSI値を支配しており、そのRSSI値に基づきRSSI履歴が作成される為、同じ素波を用いて管理局がRSSI履歴を生成すれば、そのRSSI履歴は正規局のRSS履歴と高い相関を有するものとなる。

換言すれば、正規局のRSSI値を構成する素波には、受信電力が大きく正規局のRSSI値を支配するものがある一方で、受信電力が小さく正規局のRSSI値に対して小さな影響しか与えられないものもある。したがって、管理局のRSSI履歴と正規局のRSSI履歴の相関を高めるには、正規局のRSSI値を支配する素波を受信することが効果的である。

しかし、正規局のRSSI値を支配する素波は、両正規局の配置や伝搬路の環境によって変化し、受信することが困難な場合がある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者らは、正規局のRSSI値の生成に大きな影響を与える素波を意図的に作り出し、この素波を管理局でも利用してRSSIを生成すれば、正規局のRSSI履歴と管理局のRSSI履歴とに高い相関が得られると考え、本発明に想到した。

即ちこの発明の第1の局面は次のように規定される。

秘密鍵を共有可能な第1及び第2の正規局と備える無線秘密鍵共有方式の通信システムに用いられる管理局であって、

前記第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を前記第2の正規局へ送信する第1の増幅部と、前記第2の正規局から前記第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を前記第1の正規局へ送信する第2の増幅部と、を備える管理局。

【0007】

このように規定される発明の第1の局面の管理局によれば、第1の正規局から送信された第1電波が増幅されて第2の正規局で受信され、第2の正規局から送信された第2電波が増幅されて第1の正規局で受信される。

増幅された第1電波(増幅第1電波)は第2の正規局が構成するRSSIに大きな影響を与え、また増幅された第2電波(増幅第2の電波)も第1の正規局が構成するRSSIに大きな影響を与える。換言すれば、増幅第1電波は第2の正規局のRSSI値を支配し、増幅第2電波は第1の正規局のRSSI値を支配する。

よって、かかる増幅第1電波及び増幅第2電波を用いることにより、管理者が用いる汎用的な秘密鍵予測システムが生成するRSSI履歴は、第1及び第2の正規局のRSSI履歴と高い相関をもつことができる。

【0008】

この発明の第2の局面は次のように規定される。

第1の局面に規定の管理局と、少なくとも前記増幅第1電波及び増幅第2電波とを受信して、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置とを備える、無線秘密鍵管理システム。

【0009】

このように規定される第2の局面の無線秘密鍵管理システムによれば、管理局により増幅され、RSSI値の生成に大きな影響力を持った増幅第1電波と増幅第2電波とが第1及び第2の正規局のみならず管理者の秘密鍵予測装置に入力される。よって、秘密鍵予測装置のRSSI履歴は第1及び第2の正規局の各RSSI履歴と高い相関をもつものとなり、当該秘密鍵予測装置は高い精度で秘密鍵を傍受できることとなる。

【0010】

管理者の利用する秘密鍵予測装置は第1及び第2の正規局と異なる位置に配置される。その結果、増幅第1電波及び増幅第2電波はともに受信されるものの、秘密鍵予測装置は第1及び第2の正規局と異なる電波を受信し、他方、第1及び第2の正規局には受信されている電波を受信できない場合がある。

そこでこの発明の第3の局面では、RSSIの生成に大きな影響を与える増幅第1電波及び増幅第2電波の少なくとも一方のみを秘密鍵予測装置に入力することとした。これにより、各正規局のRSSI値と秘密鍵予測装置のRSSI値との間に高い相関性を維持しやすくなる。

【0011】

秘密鍵予測装置を管理局と一体化することを考え、この発明の第4の局面に想到した。即ち、

第1の局面に記載の管理局が前記増幅第1電波から第1信号を形成する第1の信号形成部、

前記増幅第2電波から第2信号を形成する第2の信号形成部、並びに

前記第1信号及び前記第2信号の少なくとも一方に基づき、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置、を備える、無線秘密鍵管理システム。

【0012】

このように構成された第4の局面の無線秘密鍵管理システムによれば、管理局に秘密鍵予測装置が組み込まれるので、システム全体として部品点数の削減、小型化、製造コスト低減化などを達成できる。

管理局に組み込まれた秘密鍵予測装置は増幅第1電波から生成された第1信号及び増幅第2電波から生成された第2信号の少なくとも一方に基づき秘密鍵を生成する。換言すれば、他の電波に何ら影響されないので、既述の第3の局面と同様に、各正規局のRSSI値と秘密鍵予測装置のRSSI値との間に高い相関性を確保しやすい。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】図1はこの発明の実施形態の無線秘密鍵管理システムの構成を示すブロック図である。

【図2】図2は汎用的な無線秘密鍵共有方式を示すフローチャートである。

【図3】図3は図1の管理システムの動作を示すフローチャートである。

【図4】図4は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図5】図5は図4の管理システムの動作を示すフローチャートである。

【図6】図6は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図7】図7は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図8】図8は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図9】図9は図8の管理システムの動作を示すフローチャートである。

【図10】図10は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図11】図11は他の実施形態の管理システムの構成を示すフローチャートである。

【図12】図12は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図13】図13は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図14】図14は図1の管理システムのシミュレーション結果を示す室内相関マップである。

【図15】図15はBARを配置しないときの室内相関マップ(比較例)である。

【図16】BARSの増幅器の利得とRSSI履歴の相関との関係を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0014】

以下、無線秘密鍵共有方式に適用されるこの発明の実施の形態の無線秘密鍵管理システムについて説明する。

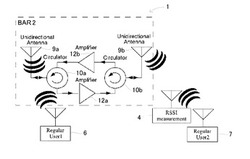

図1は第1の実施形態の秘密鍵管理システム1を示す。

この管理システム1は管理局としての双方向増幅中継装置2(この明細書においてBAR(Bidirectional Active Repeater;)という)とRSSI測定装置4とを備えてなる。このRSSI測定装置4には汎用的な秘密鍵予測装置が用いられる。

BARはそれぞれ一対のアンテナ(エスパスアンテナ)9a、9b、サーキュレータ10a、10b及び増幅器12a、12bを備える。アンテナの種類はエスパスアンテナに限定されず、単一指向性アンテナを用いることもできる。

第1の正規局6と第2の正規局7とで汎用的な無線秘密鍵共有方式の通信システムが確立される。

【0015】

ここで、図2を参照して、無線秘密鍵共有方式について説明する。

第1の正規局6と第2の正規局7とがそれぞれ鍵共有モードを要求し、互いに認証しあうと(ステップ1,2)、それぞれ送信する電波のビームパターンを設定する(ステップ4,5)。

次に、第1の正規局6がRSSI測定用パルス信号を送信し(ステップ7)、第2の正規局7は所定の演算式に従いRSSIを測定する。このとき、第1の正規局7の受信するRSSI測定用パルス信号は第1の正規局6からダイレクトに送信されてきたものに限られず、壁等の障害物に反射されてまた回折してきたものも含まれる。同様に、第2の正規局7はRSSI測定用パルス信号を送信し(ステップ10)、第1の正規局6はRSSIを測定する。

【0016】

上記ステップ4〜ステップ11までの処理を必要数繰返し、測定したRSSIの値を保存する(ステップ13、14)。ここに、RSSI履歴とは、ステップ8及びステップ11において測定されたRSSIの値の集合体をいう。

ステップ16及びステップ17では、第1及び第2の正規局6,7においてそれぞれ所定の演算式にしたがって秘密鍵を生成する。生成された秘密鍵を比較し(ステップ18、20)、両者が一致すれば、無線秘密鍵共有方式により共有された秘密鍵を利用した暗号通信が開始される。

【0017】

かかる無線秘密鍵共有方式を前提に、図1に開示の秘密鍵管理システム1の動作を図3に基づき説明する。なお、図3において、図2と同一の動作のステップには同一の符号を付してその説明を省略する。

第1及び第2の正規局が鍵共有モード状態になったことをBAR2が検出すると(ステップ21)、BAR2はRSSI測定用パルス信号の受信待機状態となる(ステップ23)。そして、第1の正規局から発信されたRSSI測定用パルス信号のうちの1つの素波を増幅する(ステップ25)。ここに、素波とは、正規局間で通信される電波において同一の経路を伝搬してきたものをいう。正規局間で通信される電波には直接波の他に、壁等の影響をうけた反射波もあり、それぞれ伝搬経路が異なる。BAR2で用いる素波(第1の電波)は、直接波であっても反射波であってもよいが、RSSIの値に大きな影響を与えられる、即ち電力の最も大きい素波を選択することが好ましい。

素波の選択にはアンテナの指向性を利用することができる。

【0018】

同様にステップ27では第2の正規局7から発信されたRSSI測定用パルス信号の素波(第2の電波)を増幅する。

第1及び第2の正規局間におけるRSSI測定用パルス信号の送受信が終了したら、BAR2は待機状態となる(ステップ29)。

上記の説明では、ステップ21、23、29により、正規局間においてのRSSI測定用パルス信号の送受信に同期してBAR2を作動させているが、素波(第1及び第2の電波)の増幅を常時行なうことも可能である。

BAR2における信号増幅量は、システムの環境等において任意に設定可能である。

【0019】

第1及び第2の正規局が鍵共有モード状態になったことをRSSI測定装置4が検出すると(ステップ31)、RSSI測定装置4はRSSI測定用パルス信号の受信待機状態となる(ステップ33)。

第1の正規局から発信されるRSSI測定用パルス信号を受信して所定の演算式にしたがってRSSIの測定を行なう(ステップ35)。ここでRSSI測定装置4が受信した正規局1からのRSSI測定用パルス信号にはBAR2で増幅された第1電波(増幅第1電波)が含まれる。同様に、第2の正規局から発信されるRSSI測定用パルス信号を受信して所定の演算式にしたがってRSSIの測定を行なう(ステップ37)。RSSI測定装置4が受信した正規局2からのRSSI測定用パルス信号にはBAR2で増幅された第2電波(増幅第2電波)が含まれる。

【0020】

ステップ39では、ステップ35及びステップ37で生成されたRSSIを蓄積し、得られたRSSI履歴に基づいて鍵を生成する(ステップ41)。鍵の生成に際しては、ステップ35に基づくRSSI履歴とステップ37に基づくRSSI履歴の何れか一方を利用すればよい。

正規局の管理の必要上、ステップ41で生成された秘密鍵を、各正規局6,7の秘密鍵と比較することができる(ステップ43)。

【0021】

図4は他の実施形態の秘密鍵管理システム21を示す。なお、図4において、図1と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を部分的に省略する。

この例では、BAR2を構成する各要素(図1参照)とRSSI測定装置24とが一体化されている。以下この明細書においてBARとRSSI測定装置が合体したものをBARSと標記する。

この秘密鍵管理システム21の動作を図5のフローチャートに表す。図5において図3と同じ動作を示すブロックには同一の符号を付してその説明を省略する。

【0022】

第1及び第2の正規局が鍵共有モード状態になったことをBARS25が検出すると(ステップ51)、BARS25はRSSI測定用パルス信号の受信待機状態となる(ステップ53)。

第1の正規局から発信されたRSSI測定用パルス信号のうちの1つの素波を増幅し、かつその増幅された信号に基づいてRSSIの測定を行なう(ステップ55)。同様にステップ27では第2の正規局7から発信されたRSSI測定用パルス信号の素波(第2の電波)を増幅し、かつその増幅された信号に基づいてRSSIの測定を行なう(ステップ57)。

ステップ59では、ステップ55及びステップ57で生成されたRSSIを蓄積し、得られたRSSI履歴に基づいて鍵を生成する(ステップ61)。鍵の生成に際しては、ステップ55に基づくRSSI履歴とステップ57に基づくRSSI履歴の何れか一方を利用すればよい。

正規局の管理の必要上、ステップ61で生成された秘密鍵を、各正規局6,7の秘密鍵と比較することができる(ステップ63)。

別の見方をすれば、図5のステップ51は図3のステップ21及び31の動作を奏し、同じくステップ53はステップ23及び33の動作を奏し、同じくステップ55はステップ25及び35の動作を奏し、同じくステップ57はステップ27及び37の動作を奏し、同じくステップ59はステップ29及び39の動作を奏する。

このように構成された図4の管理システムによれば、BARの各要素とRSSI測定装置24とが一体化されたので、装置のコンパクト化を達成できることはもとより、RSSI測定装置24は増幅された信号(増幅第1信号及び増幅第2信号)のみを用いてRSSIの測定を行ないRSSI履歴を作成するので、得られたRSSI履歴は第1及び第2の正規局のそれらと高い相関を有するものとなる。図1のRSSI測定装置4は、第1及び第2の正規局と異なる位置に配置されるので、第1及び第2の正規局では受信しない電波を受信し、また、第1及び第2の正規局で本来受信されるべき電波を受信できない場合があるからである。

【0023】

図6は他の実施形態の秘密鍵管理システム31を示す。なお。図6において、図1と実質的に同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この例では、図1に開示のBAR2において、一方のアンテナ、サーキュレータ及び増幅器を省略した。図1において第1の正規局からの第1電波がアンテナ9a→サーキュレータ10a→増幅器12a→サーキュレータ10b→アンテナ9bの第1電波パスを介して増幅かつ送信される際、第2電波のパス(第2のアンテナ9b→第2のサーキュレータ10b、第2の増幅器12b→第1のサーキュレータ10a→アンテナ9b)は閉塞されており、また逆の場合も同様であるからである。

この例のBAR32は一つのアンテナ33、サーキュレータ34及び増幅器36で第1電波及び第2電波を増幅する。

その動作は図3と同一である。

【0024】

図7は他の実施形態の秘密鍵管理システム41を示す。なお、図7において、図4及び図6と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システムの動作は図5と同一である。

【0025】

図8は他の実施形態の秘密鍵管理システム51を示す。なお、図8において図1と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この例の管理システム51のBAR52は、第1のサーキュレータ10aと第1の増幅器12aとの間に第1のスイッチ53aが設けられ、第2のサーキュレータ10bと第2の増幅器12bとの間に第2のスイッチ53bが配置されている。

かかる構成の管理システム51の動作を図9に示す。なお、図9において図3と同一の動作を奏するブロックには同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム51では、図9のステップ71及び73に示す通り、増幅対象の電波のパスは導通状態とし、非増幅対象の電波のパスは非導通状態とする。かかるスイッチ53a、53bがないと、アンテナ等の接続点で各信号の反射が生じた場合にBARが発振するおそれがある。

【0026】

図10は他の実施形態の秘密鍵管理システム61を示す。なお、図4及び図8と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この例のBARSでは、RSSI測定装置24が図8のBAR51の各要素と一体とされている。

この管理システム61の動作を図11に示す。図11において図5と同一の動作を奏するブロックには同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム61では、図11のステップ75及び73に示すとおり、増幅対象の電波のパスは導通状態とし、非増幅対象の電波のパスは非導通状態として、回路の発振を未然に防止する。

【0027】

図12は他の実施形態の秘密鍵管理システム71を示す。なお、図1の要素と同一の動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム71ではその管理局としてのBAR72において、第1電波及び第2電波の各パスに2つのスイッチを設け、何れの電波も受け付けていない待機モードの実行を可能としている。また。待機モードから各電波を受信した際に、その電波の受信に基づき、素早くその電波に基づく電力信号を増幅できるように、ミキシング回路を採用している。

以下、詳細に説明する。

待機モードにおいて、第1電流パス及び第2電流パスの上流側にあるスイッチ75及び95をオン(ポート1へ接続)とし、各下流側にあるスイッチ90及び110をオフ(ポート2へ接続)とする。スイッチ90のポート2はダミーロード91、111に接続され、電力信号の反射が吸収される。他のダミーロード76,81,96,101も同様に電力信号の反射を吸収する。

【0028】

この状態で第1電波が受信されると、この電波はアンテナ9aで第1電力信号に変換され、この第1電力信号はスイッチ75により増幅器78へ送られて増幅し、分配器79により、増幅器82と電力分離器84に分配される。この分配器79は第1電波パスを逆流する電力信号をダミーロード81へ逃がす働きも奏する。

入力された第1電力信号は電力分離器84でLO成分とRF成分に分離され、これらをミキサー85で比較し、その比率に応じた信号IFを出力する。この信号IFと閾値信号発生器88から出力される閾値信号を比較器87で比較する。IFが閾値信号を超えるときは(即ち、第1電力信号中にRF成分が十分に含まれると判断されたときは)、比較器87からスイッチ90へ制御信号が送られてこのスイッチ90をオンとし、増幅器82で増幅された第1電力信号をサーキュレータ10bからアンテナ9bへ送る。この増幅された第1電力信号がアンテナ9bで増幅第1電波に変換されて送信される。

このとき、比較器87からの制御信号が第2電波パス上流側のスイッチ95にも入力されて、このスイッチ95をオフとする。これにより、サーキュレータ10bから漏れ出した第1電力信号をダミーロード96に吸収させる。

【0029】

増幅第1電波の送信が終了すると、信号IFが閾値以下となり、比較器87から他の制御信号が出力されて、スイッチ90はオフに戻り、スイッチ95はオンに戻る。即ち、待機状態となる。

この状態で第2電波が受信されると、この電波はアンテナ9bで第2電力信号に変換され、この第2電力信号はスイッチ95により増幅器98へ送られて増幅し、分配器99により、増幅器102と電力分離器104に分配される。この分配器99は第1電波パスを逆流する電力信号をダミーロード101へ逃がす働きも奏する。

第2電力信号は電力分離器104でLO成分とRF成分に分離され、これらをミキサー105で比較し、その比率に応じた信号IFを出力する。この信号IFと閾値信号発生器108から出力される閾値信号を比較器107で比較する。IFが閾値信号を超えるときは(即ち、第2電力信号中にRF成分が十分に含まれると判断されたときは)、比較器107からスイッチ110へ制御信号が送られてこのスイッチ110をオンとし、増幅器102で増幅された第2電力信号をサーキュレータ10aからアンテナ9aへ送る。この増幅された第2電力信号がアンテナ9aで増幅第2電波に変換されて送信される。

このとき、比較器107からの制御信号が第1電波パス上流側のスイッチ75にも入力されて、このスイッチ75をオフとする。これにより、サーキュレータ10aから漏れ出した第1電力信号をダミーロード76に吸収させる。

【0030】

増幅第2電波の送信が終了すると、信号IFが閾値以下となり、比較器107から他の制御信号が出力されて、スイッチ110はオフに戻り、スイッチ75はオンに戻る。即ち、待機状態となる。

このように構成された管理システム71によれば、管理局としてのBAR72を構成する回路での発振が確実に防止される。

また、受信した電波を分離して待機状態からの立ち上がりを制御しているので、回路に充分な応答性を確保できる。

【0031】

図13には他の実施形態の管理システム121を示す。なお、図13において、図12と同一の要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム121は、図12に示す管理システム71のBAR72へRSSI測定装置124、134を組み込んだものである。RSSI測定装置124、134は図4のRSSI測定装置24と同様の動作を奏する。

図13において、符号125、135は分配器でありそれぞれ増幅第1電波と増幅第2電波に対応する信号をそれぞれのパスからRSSI測定装置124、134へ入力する。符号126、136はRSSI測定装置124、134からの反射波を吸収するダミーロードである。

この様に構成された管理システム121によれば、図12のものに比べて、装置がコンパクトになり、また、RSSI測定装置124、134で生成されるRSSI履歴が各正規局6、7のRSSI履歴に対し、より高い相関性を有するものとなる。

【0032】

(試験例)

図1に示した管理システム1を用いてシミュレーションを実行した。

シミュレーションの諸元を表1に示す。

【表1】

シミュレーションの結果として室内相関マップを図14に示す。図15は、BAR2を配置しないときの室内相関マップである。各図において、左上角の○がBAR2の位置を示し、右上角及び左下角の○が一対の正規局の位置を示す。

図14及び図15において黒色の部分は正規局のRSSI履歴とRSSI測定装置(即ち、管理者用の傍受機)のRSSI履歴との相関性が高いことを意味し、反対に白色部分は当該相関性が低いことを意味している。

図14と図15との比較よりBAR2を配置することにより、相関性の高い領域と相関性の低い領域とが明確に区分けされることがわかる。換言すれば、BAR2を配置することで、第三者による傍受が容易な領域と困難な領域が明確に区別される。よって、管理者としては、傍受が容易な領域への第三者の立ち入りを禁止することで、正規局間の通信の安全性を確保できる。

他方、図15に示す比較例では、傍受が容易な領域と困難な領域とが混在している。

【0033】

(試験例2)

図4に示した管理システム21を用いてシミュレーションを実行した。

シミュレーションの諸元を表2に示す。

【表2】

BARSを用い取得したRSSI履歴と正規局のRSSI履歴の相関及び、従来の秘密鍵傍受法で取得したRSSI履歴と正規局のRSSI履歴の相関を併せて図16に示す。

なお、本発明の秘密鍵傍受法としてBARS(middle)とBARS(random)を採用した。ここに、BARS(middle)とはBARSを両正規局中央に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指し、BARS(random)とはBARSを任意の場所に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指す。

他方、比較例の秘密鍵傍受法として、中央傍受法とランダム傍受法を採用した。ここに中央傍受法とは無指向性アンテナを両正規局中央に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指し、ランダム傍受法とは無指向性アンテナを任意の場所に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指す。

【0034】

BARSを用いRSSI履歴を作成した結果、増幅度を高くしたとき、正規局のRSSI履歴との相関が高まることがわかる。また、増幅度60dBのBARSを室内にランダム配置したときにおいても、中央傍受法を上回る高い相関が得られることがわかった。BARSを用いた秘密鍵傍受法は、増幅度を60dB以上増幅したとき、RSSI測定用パルス受信場所に依存せずに正規局のRSSI履歴と高い相関を得ることができる。

【0035】

この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含まれる。

この明細書に記載した先行文献の記載内容を、この明細書の記載の一部として取り込むことができる。

【符号の説明】

【0036】

1、21、31、41、51、61、71、121 無線秘密鍵管理システム

2、32、52、72、122 双方向増幅中継装置(BAR)

4 RSSI測定装置

6 第1の正規局

7 第2の正規局

9、33 アンテナ

10、34 サーキュレータ

12、36 増幅器

25、45、62 双方向増幅中継装置+RSSI測定装置(BARS)

53 スイッチ

【技術分野】

【0001】

この発明は無線秘密鍵共有方式を利用した通信システムに適用される無線秘密鍵の管理システム及びその管理方法、並びにこの管理システムに適した管理局に関する。

【背景技術】

【0002】

無線通信の安全性を確保するために様々な暗合通信方法が提案されており、その中に、無線秘密鍵共有方式がある。この方式は、鍵を共有したい2つの正規局間の電波伝搬路特性を測定し、その測定した特性に基づいて両正規局で秘密鍵を生成する(非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3)。

無線秘密鍵共有方式では、2つの正規局間でRSSI(Received Signal Strength Indicator:受信信号強度、以下同じ)測定用パルスの送受信を繰り返し、RSSI値を両正規局で測定する。これを鍵長回数繰り返してRSSI履歴を両正規局で作成し、その作成したRSSI履歴に基づいて、秘密鍵を生成する。即ち、伝搬路を伝搬する電波は可逆性を示すために、一方の正規局から他方の正規局へRSSI測定用パルスを送信したときのRSSI値は、他方の正規局から一方の正規局へRSSI測定用パルスを送信したときのRSSI値と比例関係にあるため、RSSI値の時間的揺らぎは同じになる。従って、一方の正規局で測定したRSSI履歴に基づいて生成された秘密鍵は、他方の正規局で測定したRSSI履歴に基づいて生成された秘密鍵と同じになる。

このように電波伝搬路特性を用いて秘密鍵を生成する方法は、2つの正規局で鍵情報を送信せずに電波を相互に送受信するだけで同じ秘密鍵を共有することができる。

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0003】

【非特許文献1】Aono et al. Wireless secret key generation exploiting reactance-domain scalar response of multipath fading channels. Antennas and Propagation, IEEE Transactions on (2005) vol. 53 (11) pp. 3776 ? 3784

【非特許文献2】大平孝, 笹岡秀一, “盗聴防止アンテナ ?セキュリティ対策への物理層的アプローチ-”, 信学誌, vol.88, No.3, pp.190-194, Mar. 2005.

【非特許文献3】岩井誠人, 笹岡秀一, “電波伝搬路特性を活用した秘密情報の伝送・共有技術”, 信学論(B), vol.J-90B, No.9, pp.770-783, 2007.

【非特許文献4】植松和正, “電波のゆらぎと相反性を利用して生成共有された秘密鍵を盗聴する研究,”電子情報通信学会東海支部合同卒業研究発表会予稿集, Mar. 2009

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

無線秘密鍵共有方式では予め定められた秘密鍵を用いることがないので、管理者の見地からすれば、2つの正規局間の通信内容を把握することができない。換言すれば、管理者としては、2つの正規局の利用者に何ら気づかれることなく、また通信内容に影響を与えることなく、その通信内容を把握し、管理する必要がある。

上記秘密鍵を傍受する方法が提案されているので、管理のために、その傍受方法を適用することが考えられる。

従来の秘密鍵傍受法によれば、RSSI測定用パルス受信アンテナの特性、RSSI測定用パルス受信場所、信号処理方法(非特許文献4参照)の3つの要素を適正に調整する必要があるが、かかる調整には手間がかかり、正規局のアンテナ特性や、傍受装置の接地位置によっては秘密鍵を傍受できないことがあるので、正規局の適切な管理に支障が生じる。

そこでこの発明は、管理者が任意にかつ確実に、2つの正規局間で生成された秘密鍵を把握できるようにすることを目的とする。

【0005】

無線秘密鍵共有システムにおける各正規局が生成する秘密鍵を、各正規局から独立した管理者が把握するには、正規局に蓄積されるRSSI履歴と管理局に蓄積されるRSSI履歴の相関を高める必要がある。

両者の相関を高める方策として、管理局が正規局のRSSI値を支配する素波を受信することが考えられる。なぜなら、RSSI値は、正規局で受信される各素波の受信電力の足し合わせで決まる。そして、各素波の受信電力は、アンテナの指向性、自由空間伝搬損失、壁での反射損失により決まる。正規局のRSSI値を支配する素波は、他の素波と比べ、壁での反射損失や自由空間伝搬損失が小さく、受信電力が大きい。ゆえにかかる素波が正規局のRSSI値を支配しており、そのRSSI値に基づきRSSI履歴が作成される為、同じ素波を用いて管理局がRSSI履歴を生成すれば、そのRSSI履歴は正規局のRSS履歴と高い相関を有するものとなる。

換言すれば、正規局のRSSI値を構成する素波には、受信電力が大きく正規局のRSSI値を支配するものがある一方で、受信電力が小さく正規局のRSSI値に対して小さな影響しか与えられないものもある。したがって、管理局のRSSI履歴と正規局のRSSI履歴の相関を高めるには、正規局のRSSI値を支配する素波を受信することが効果的である。

しかし、正規局のRSSI値を支配する素波は、両正規局の配置や伝搬路の環境によって変化し、受信することが困難な場合がある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者らは、正規局のRSSI値の生成に大きな影響を与える素波を意図的に作り出し、この素波を管理局でも利用してRSSIを生成すれば、正規局のRSSI履歴と管理局のRSSI履歴とに高い相関が得られると考え、本発明に想到した。

即ちこの発明の第1の局面は次のように規定される。

秘密鍵を共有可能な第1及び第2の正規局と備える無線秘密鍵共有方式の通信システムに用いられる管理局であって、

前記第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を前記第2の正規局へ送信する第1の増幅部と、前記第2の正規局から前記第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を前記第1の正規局へ送信する第2の増幅部と、を備える管理局。

【0007】

このように規定される発明の第1の局面の管理局によれば、第1の正規局から送信された第1電波が増幅されて第2の正規局で受信され、第2の正規局から送信された第2電波が増幅されて第1の正規局で受信される。

増幅された第1電波(増幅第1電波)は第2の正規局が構成するRSSIに大きな影響を与え、また増幅された第2電波(増幅第2の電波)も第1の正規局が構成するRSSIに大きな影響を与える。換言すれば、増幅第1電波は第2の正規局のRSSI値を支配し、増幅第2電波は第1の正規局のRSSI値を支配する。

よって、かかる増幅第1電波及び増幅第2電波を用いることにより、管理者が用いる汎用的な秘密鍵予測システムが生成するRSSI履歴は、第1及び第2の正規局のRSSI履歴と高い相関をもつことができる。

【0008】

この発明の第2の局面は次のように規定される。

第1の局面に規定の管理局と、少なくとも前記増幅第1電波及び増幅第2電波とを受信して、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置とを備える、無線秘密鍵管理システム。

【0009】

このように規定される第2の局面の無線秘密鍵管理システムによれば、管理局により増幅され、RSSI値の生成に大きな影響力を持った増幅第1電波と増幅第2電波とが第1及び第2の正規局のみならず管理者の秘密鍵予測装置に入力される。よって、秘密鍵予測装置のRSSI履歴は第1及び第2の正規局の各RSSI履歴と高い相関をもつものとなり、当該秘密鍵予測装置は高い精度で秘密鍵を傍受できることとなる。

【0010】

管理者の利用する秘密鍵予測装置は第1及び第2の正規局と異なる位置に配置される。その結果、増幅第1電波及び増幅第2電波はともに受信されるものの、秘密鍵予測装置は第1及び第2の正規局と異なる電波を受信し、他方、第1及び第2の正規局には受信されている電波を受信できない場合がある。

そこでこの発明の第3の局面では、RSSIの生成に大きな影響を与える増幅第1電波及び増幅第2電波の少なくとも一方のみを秘密鍵予測装置に入力することとした。これにより、各正規局のRSSI値と秘密鍵予測装置のRSSI値との間に高い相関性を維持しやすくなる。

【0011】

秘密鍵予測装置を管理局と一体化することを考え、この発明の第4の局面に想到した。即ち、

第1の局面に記載の管理局が前記増幅第1電波から第1信号を形成する第1の信号形成部、

前記増幅第2電波から第2信号を形成する第2の信号形成部、並びに

前記第1信号及び前記第2信号の少なくとも一方に基づき、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置、を備える、無線秘密鍵管理システム。

【0012】

このように構成された第4の局面の無線秘密鍵管理システムによれば、管理局に秘密鍵予測装置が組み込まれるので、システム全体として部品点数の削減、小型化、製造コスト低減化などを達成できる。

管理局に組み込まれた秘密鍵予測装置は増幅第1電波から生成された第1信号及び増幅第2電波から生成された第2信号の少なくとも一方に基づき秘密鍵を生成する。換言すれば、他の電波に何ら影響されないので、既述の第3の局面と同様に、各正規局のRSSI値と秘密鍵予測装置のRSSI値との間に高い相関性を確保しやすい。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】図1はこの発明の実施形態の無線秘密鍵管理システムの構成を示すブロック図である。

【図2】図2は汎用的な無線秘密鍵共有方式を示すフローチャートである。

【図3】図3は図1の管理システムの動作を示すフローチャートである。

【図4】図4は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図5】図5は図4の管理システムの動作を示すフローチャートである。

【図6】図6は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図7】図7は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図8】図8は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図9】図9は図8の管理システムの動作を示すフローチャートである。

【図10】図10は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図11】図11は他の実施形態の管理システムの構成を示すフローチャートである。

【図12】図12は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図13】図13は他の実施形態の管理システムの構成を示すブロック図である。

【図14】図14は図1の管理システムのシミュレーション結果を示す室内相関マップである。

【図15】図15はBARを配置しないときの室内相関マップ(比較例)である。

【図16】BARSの増幅器の利得とRSSI履歴の相関との関係を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0014】

以下、無線秘密鍵共有方式に適用されるこの発明の実施の形態の無線秘密鍵管理システムについて説明する。

図1は第1の実施形態の秘密鍵管理システム1を示す。

この管理システム1は管理局としての双方向増幅中継装置2(この明細書においてBAR(Bidirectional Active Repeater;)という)とRSSI測定装置4とを備えてなる。このRSSI測定装置4には汎用的な秘密鍵予測装置が用いられる。

BARはそれぞれ一対のアンテナ(エスパスアンテナ)9a、9b、サーキュレータ10a、10b及び増幅器12a、12bを備える。アンテナの種類はエスパスアンテナに限定されず、単一指向性アンテナを用いることもできる。

第1の正規局6と第2の正規局7とで汎用的な無線秘密鍵共有方式の通信システムが確立される。

【0015】

ここで、図2を参照して、無線秘密鍵共有方式について説明する。

第1の正規局6と第2の正規局7とがそれぞれ鍵共有モードを要求し、互いに認証しあうと(ステップ1,2)、それぞれ送信する電波のビームパターンを設定する(ステップ4,5)。

次に、第1の正規局6がRSSI測定用パルス信号を送信し(ステップ7)、第2の正規局7は所定の演算式に従いRSSIを測定する。このとき、第1の正規局7の受信するRSSI測定用パルス信号は第1の正規局6からダイレクトに送信されてきたものに限られず、壁等の障害物に反射されてまた回折してきたものも含まれる。同様に、第2の正規局7はRSSI測定用パルス信号を送信し(ステップ10)、第1の正規局6はRSSIを測定する。

【0016】

上記ステップ4〜ステップ11までの処理を必要数繰返し、測定したRSSIの値を保存する(ステップ13、14)。ここに、RSSI履歴とは、ステップ8及びステップ11において測定されたRSSIの値の集合体をいう。

ステップ16及びステップ17では、第1及び第2の正規局6,7においてそれぞれ所定の演算式にしたがって秘密鍵を生成する。生成された秘密鍵を比較し(ステップ18、20)、両者が一致すれば、無線秘密鍵共有方式により共有された秘密鍵を利用した暗号通信が開始される。

【0017】

かかる無線秘密鍵共有方式を前提に、図1に開示の秘密鍵管理システム1の動作を図3に基づき説明する。なお、図3において、図2と同一の動作のステップには同一の符号を付してその説明を省略する。

第1及び第2の正規局が鍵共有モード状態になったことをBAR2が検出すると(ステップ21)、BAR2はRSSI測定用パルス信号の受信待機状態となる(ステップ23)。そして、第1の正規局から発信されたRSSI測定用パルス信号のうちの1つの素波を増幅する(ステップ25)。ここに、素波とは、正規局間で通信される電波において同一の経路を伝搬してきたものをいう。正規局間で通信される電波には直接波の他に、壁等の影響をうけた反射波もあり、それぞれ伝搬経路が異なる。BAR2で用いる素波(第1の電波)は、直接波であっても反射波であってもよいが、RSSIの値に大きな影響を与えられる、即ち電力の最も大きい素波を選択することが好ましい。

素波の選択にはアンテナの指向性を利用することができる。

【0018】

同様にステップ27では第2の正規局7から発信されたRSSI測定用パルス信号の素波(第2の電波)を増幅する。

第1及び第2の正規局間におけるRSSI測定用パルス信号の送受信が終了したら、BAR2は待機状態となる(ステップ29)。

上記の説明では、ステップ21、23、29により、正規局間においてのRSSI測定用パルス信号の送受信に同期してBAR2を作動させているが、素波(第1及び第2の電波)の増幅を常時行なうことも可能である。

BAR2における信号増幅量は、システムの環境等において任意に設定可能である。

【0019】

第1及び第2の正規局が鍵共有モード状態になったことをRSSI測定装置4が検出すると(ステップ31)、RSSI測定装置4はRSSI測定用パルス信号の受信待機状態となる(ステップ33)。

第1の正規局から発信されるRSSI測定用パルス信号を受信して所定の演算式にしたがってRSSIの測定を行なう(ステップ35)。ここでRSSI測定装置4が受信した正規局1からのRSSI測定用パルス信号にはBAR2で増幅された第1電波(増幅第1電波)が含まれる。同様に、第2の正規局から発信されるRSSI測定用パルス信号を受信して所定の演算式にしたがってRSSIの測定を行なう(ステップ37)。RSSI測定装置4が受信した正規局2からのRSSI測定用パルス信号にはBAR2で増幅された第2電波(増幅第2電波)が含まれる。

【0020】

ステップ39では、ステップ35及びステップ37で生成されたRSSIを蓄積し、得られたRSSI履歴に基づいて鍵を生成する(ステップ41)。鍵の生成に際しては、ステップ35に基づくRSSI履歴とステップ37に基づくRSSI履歴の何れか一方を利用すればよい。

正規局の管理の必要上、ステップ41で生成された秘密鍵を、各正規局6,7の秘密鍵と比較することができる(ステップ43)。

【0021】

図4は他の実施形態の秘密鍵管理システム21を示す。なお、図4において、図1と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を部分的に省略する。

この例では、BAR2を構成する各要素(図1参照)とRSSI測定装置24とが一体化されている。以下この明細書においてBARとRSSI測定装置が合体したものをBARSと標記する。

この秘密鍵管理システム21の動作を図5のフローチャートに表す。図5において図3と同じ動作を示すブロックには同一の符号を付してその説明を省略する。

【0022】

第1及び第2の正規局が鍵共有モード状態になったことをBARS25が検出すると(ステップ51)、BARS25はRSSI測定用パルス信号の受信待機状態となる(ステップ53)。

第1の正規局から発信されたRSSI測定用パルス信号のうちの1つの素波を増幅し、かつその増幅された信号に基づいてRSSIの測定を行なう(ステップ55)。同様にステップ27では第2の正規局7から発信されたRSSI測定用パルス信号の素波(第2の電波)を増幅し、かつその増幅された信号に基づいてRSSIの測定を行なう(ステップ57)。

ステップ59では、ステップ55及びステップ57で生成されたRSSIを蓄積し、得られたRSSI履歴に基づいて鍵を生成する(ステップ61)。鍵の生成に際しては、ステップ55に基づくRSSI履歴とステップ57に基づくRSSI履歴の何れか一方を利用すればよい。

正規局の管理の必要上、ステップ61で生成された秘密鍵を、各正規局6,7の秘密鍵と比較することができる(ステップ63)。

別の見方をすれば、図5のステップ51は図3のステップ21及び31の動作を奏し、同じくステップ53はステップ23及び33の動作を奏し、同じくステップ55はステップ25及び35の動作を奏し、同じくステップ57はステップ27及び37の動作を奏し、同じくステップ59はステップ29及び39の動作を奏する。

このように構成された図4の管理システムによれば、BARの各要素とRSSI測定装置24とが一体化されたので、装置のコンパクト化を達成できることはもとより、RSSI測定装置24は増幅された信号(増幅第1信号及び増幅第2信号)のみを用いてRSSIの測定を行ないRSSI履歴を作成するので、得られたRSSI履歴は第1及び第2の正規局のそれらと高い相関を有するものとなる。図1のRSSI測定装置4は、第1及び第2の正規局と異なる位置に配置されるので、第1及び第2の正規局では受信しない電波を受信し、また、第1及び第2の正規局で本来受信されるべき電波を受信できない場合があるからである。

【0023】

図6は他の実施形態の秘密鍵管理システム31を示す。なお。図6において、図1と実質的に同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この例では、図1に開示のBAR2において、一方のアンテナ、サーキュレータ及び増幅器を省略した。図1において第1の正規局からの第1電波がアンテナ9a→サーキュレータ10a→増幅器12a→サーキュレータ10b→アンテナ9bの第1電波パスを介して増幅かつ送信される際、第2電波のパス(第2のアンテナ9b→第2のサーキュレータ10b、第2の増幅器12b→第1のサーキュレータ10a→アンテナ9b)は閉塞されており、また逆の場合も同様であるからである。

この例のBAR32は一つのアンテナ33、サーキュレータ34及び増幅器36で第1電波及び第2電波を増幅する。

その動作は図3と同一である。

【0024】

図7は他の実施形態の秘密鍵管理システム41を示す。なお、図7において、図4及び図6と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システムの動作は図5と同一である。

【0025】

図8は他の実施形態の秘密鍵管理システム51を示す。なお、図8において図1と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この例の管理システム51のBAR52は、第1のサーキュレータ10aと第1の増幅器12aとの間に第1のスイッチ53aが設けられ、第2のサーキュレータ10bと第2の増幅器12bとの間に第2のスイッチ53bが配置されている。

かかる構成の管理システム51の動作を図9に示す。なお、図9において図3と同一の動作を奏するブロックには同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム51では、図9のステップ71及び73に示す通り、増幅対象の電波のパスは導通状態とし、非増幅対象の電波のパスは非導通状態とする。かかるスイッチ53a、53bがないと、アンテナ等の接続点で各信号の反射が生じた場合にBARが発振するおそれがある。

【0026】

図10は他の実施形態の秘密鍵管理システム61を示す。なお、図4及び図8と同じ動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この例のBARSでは、RSSI測定装置24が図8のBAR51の各要素と一体とされている。

この管理システム61の動作を図11に示す。図11において図5と同一の動作を奏するブロックには同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム61では、図11のステップ75及び73に示すとおり、増幅対象の電波のパスは導通状態とし、非増幅対象の電波のパスは非導通状態として、回路の発振を未然に防止する。

【0027】

図12は他の実施形態の秘密鍵管理システム71を示す。なお、図1の要素と同一の動作を奏する要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム71ではその管理局としてのBAR72において、第1電波及び第2電波の各パスに2つのスイッチを設け、何れの電波も受け付けていない待機モードの実行を可能としている。また。待機モードから各電波を受信した際に、その電波の受信に基づき、素早くその電波に基づく電力信号を増幅できるように、ミキシング回路を採用している。

以下、詳細に説明する。

待機モードにおいて、第1電流パス及び第2電流パスの上流側にあるスイッチ75及び95をオン(ポート1へ接続)とし、各下流側にあるスイッチ90及び110をオフ(ポート2へ接続)とする。スイッチ90のポート2はダミーロード91、111に接続され、電力信号の反射が吸収される。他のダミーロード76,81,96,101も同様に電力信号の反射を吸収する。

【0028】

この状態で第1電波が受信されると、この電波はアンテナ9aで第1電力信号に変換され、この第1電力信号はスイッチ75により増幅器78へ送られて増幅し、分配器79により、増幅器82と電力分離器84に分配される。この分配器79は第1電波パスを逆流する電力信号をダミーロード81へ逃がす働きも奏する。

入力された第1電力信号は電力分離器84でLO成分とRF成分に分離され、これらをミキサー85で比較し、その比率に応じた信号IFを出力する。この信号IFと閾値信号発生器88から出力される閾値信号を比較器87で比較する。IFが閾値信号を超えるときは(即ち、第1電力信号中にRF成分が十分に含まれると判断されたときは)、比較器87からスイッチ90へ制御信号が送られてこのスイッチ90をオンとし、増幅器82で増幅された第1電力信号をサーキュレータ10bからアンテナ9bへ送る。この増幅された第1電力信号がアンテナ9bで増幅第1電波に変換されて送信される。

このとき、比較器87からの制御信号が第2電波パス上流側のスイッチ95にも入力されて、このスイッチ95をオフとする。これにより、サーキュレータ10bから漏れ出した第1電力信号をダミーロード96に吸収させる。

【0029】

増幅第1電波の送信が終了すると、信号IFが閾値以下となり、比較器87から他の制御信号が出力されて、スイッチ90はオフに戻り、スイッチ95はオンに戻る。即ち、待機状態となる。

この状態で第2電波が受信されると、この電波はアンテナ9bで第2電力信号に変換され、この第2電力信号はスイッチ95により増幅器98へ送られて増幅し、分配器99により、増幅器102と電力分離器104に分配される。この分配器99は第1電波パスを逆流する電力信号をダミーロード101へ逃がす働きも奏する。

第2電力信号は電力分離器104でLO成分とRF成分に分離され、これらをミキサー105で比較し、その比率に応じた信号IFを出力する。この信号IFと閾値信号発生器108から出力される閾値信号を比較器107で比較する。IFが閾値信号を超えるときは(即ち、第2電力信号中にRF成分が十分に含まれると判断されたときは)、比較器107からスイッチ110へ制御信号が送られてこのスイッチ110をオンとし、増幅器102で増幅された第2電力信号をサーキュレータ10aからアンテナ9aへ送る。この増幅された第2電力信号がアンテナ9aで増幅第2電波に変換されて送信される。

このとき、比較器107からの制御信号が第1電波パス上流側のスイッチ75にも入力されて、このスイッチ75をオフとする。これにより、サーキュレータ10aから漏れ出した第1電力信号をダミーロード76に吸収させる。

【0030】

増幅第2電波の送信が終了すると、信号IFが閾値以下となり、比較器107から他の制御信号が出力されて、スイッチ110はオフに戻り、スイッチ75はオンに戻る。即ち、待機状態となる。

このように構成された管理システム71によれば、管理局としてのBAR72を構成する回路での発振が確実に防止される。

また、受信した電波を分離して待機状態からの立ち上がりを制御しているので、回路に充分な応答性を確保できる。

【0031】

図13には他の実施形態の管理システム121を示す。なお、図13において、図12と同一の要素には同一の符号を付してその説明を省略する。

この管理システム121は、図12に示す管理システム71のBAR72へRSSI測定装置124、134を組み込んだものである。RSSI測定装置124、134は図4のRSSI測定装置24と同様の動作を奏する。

図13において、符号125、135は分配器でありそれぞれ増幅第1電波と増幅第2電波に対応する信号をそれぞれのパスからRSSI測定装置124、134へ入力する。符号126、136はRSSI測定装置124、134からの反射波を吸収するダミーロードである。

この様に構成された管理システム121によれば、図12のものに比べて、装置がコンパクトになり、また、RSSI測定装置124、134で生成されるRSSI履歴が各正規局6、7のRSSI履歴に対し、より高い相関性を有するものとなる。

【0032】

(試験例)

図1に示した管理システム1を用いてシミュレーションを実行した。

シミュレーションの諸元を表1に示す。

【表1】

シミュレーションの結果として室内相関マップを図14に示す。図15は、BAR2を配置しないときの室内相関マップである。各図において、左上角の○がBAR2の位置を示し、右上角及び左下角の○が一対の正規局の位置を示す。

図14及び図15において黒色の部分は正規局のRSSI履歴とRSSI測定装置(即ち、管理者用の傍受機)のRSSI履歴との相関性が高いことを意味し、反対に白色部分は当該相関性が低いことを意味している。

図14と図15との比較よりBAR2を配置することにより、相関性の高い領域と相関性の低い領域とが明確に区分けされることがわかる。換言すれば、BAR2を配置することで、第三者による傍受が容易な領域と困難な領域が明確に区別される。よって、管理者としては、傍受が容易な領域への第三者の立ち入りを禁止することで、正規局間の通信の安全性を確保できる。

他方、図15に示す比較例では、傍受が容易な領域と困難な領域とが混在している。

【0033】

(試験例2)

図4に示した管理システム21を用いてシミュレーションを実行した。

シミュレーションの諸元を表2に示す。

【表2】

BARSを用い取得したRSSI履歴と正規局のRSSI履歴の相関及び、従来の秘密鍵傍受法で取得したRSSI履歴と正規局のRSSI履歴の相関を併せて図16に示す。

なお、本発明の秘密鍵傍受法としてBARS(middle)とBARS(random)を採用した。ここに、BARS(middle)とはBARSを両正規局中央に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指し、BARS(random)とはBARSを任意の場所に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指す。

他方、比較例の秘密鍵傍受法として、中央傍受法とランダム傍受法を採用した。ここに中央傍受法とは無指向性アンテナを両正規局中央に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指し、ランダム傍受法とは無指向性アンテナを任意の場所に配置し、RSSI履歴を作成する方法を指す。

【0034】

BARSを用いRSSI履歴を作成した結果、増幅度を高くしたとき、正規局のRSSI履歴との相関が高まることがわかる。また、増幅度60dBのBARSを室内にランダム配置したときにおいても、中央傍受法を上回る高い相関が得られることがわかった。BARSを用いた秘密鍵傍受法は、増幅度を60dB以上増幅したとき、RSSI測定用パルス受信場所に依存せずに正規局のRSSI履歴と高い相関を得ることができる。

【0035】

この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含まれる。

この明細書に記載した先行文献の記載内容を、この明細書の記載の一部として取り込むことができる。

【符号の説明】

【0036】

1、21、31、41、51、61、71、121 無線秘密鍵管理システム

2、32、52、72、122 双方向増幅中継装置(BAR)

4 RSSI測定装置

6 第1の正規局

7 第2の正規局

9、33 アンテナ

10、34 サーキュレータ

12、36 増幅器

25、45、62 双方向増幅中継装置+RSSI測定装置(BARS)

53 スイッチ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

秘密鍵を共有可能な第1及び第2の正規局と備える無線秘密鍵共有方式の通信システムに用いられる管理局であって、

前記第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を前記第2の正規局へ送信する第1の増幅部と、前記第2の正規局から前記第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を前記第1の正規局へ送信する第2の増幅部と、を備える管理局。

【請求項2】

請求項1に記載の管理局と、前記増幅第1電波及び増幅第2電波の少なくとも一方を受信して、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置とを備える、無線秘密鍵管理システム。

【請求項3】

前記秘密鍵予測装置は前記増幅第1電波と前記増幅第2電波とに基づき前記秘密鍵を予測する、請求項2に記載の無線秘密鍵管理システム。

【請求項4】

請求項1に記載の管理局が前記増幅第1電波から第1信号を形成する第1の信号形成部、

前記増幅第2電波から第2信号を形成する第2の信号形成部、並びに

前記第1信号及び前記第2信号に基づき、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置、を備える、無線秘密鍵管理システム。

【請求項5】

秘密鍵を共有可能な第1及び第2の正規局と備える無線秘密鍵共有方式の通信システムに用いられる無線秘密鍵管理方法であって、

前記第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を前記第2の正規局へ送信する第1の増幅ステップと、

前記第2の正規局から前記第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を前記第1の正規局へ送信する第2の増幅ステップと、

前記増幅第1電波及び前記増幅第2電波の少なくとも一方を受信して、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測ステップと、

を備える無線秘密鍵管理方法。

【請求項6】

前記秘密鍵予測ステップは前記増幅第1電波と前記増幅第2電波とに基づき前記秘密鍵を予測する、請求項5に記載の無線秘密鍵管理方法。

【請求項1】

秘密鍵を共有可能な第1及び第2の正規局と備える無線秘密鍵共有方式の通信システムに用いられる管理局であって、

前記第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を前記第2の正規局へ送信する第1の増幅部と、前記第2の正規局から前記第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を前記第1の正規局へ送信する第2の増幅部と、を備える管理局。

【請求項2】

請求項1に記載の管理局と、前記増幅第1電波及び増幅第2電波の少なくとも一方を受信して、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置とを備える、無線秘密鍵管理システム。

【請求項3】

前記秘密鍵予測装置は前記増幅第1電波と前記増幅第2電波とに基づき前記秘密鍵を予測する、請求項2に記載の無線秘密鍵管理システム。

【請求項4】

請求項1に記載の管理局が前記増幅第1電波から第1信号を形成する第1の信号形成部、

前記増幅第2電波から第2信号を形成する第2の信号形成部、並びに

前記第1信号及び前記第2信号に基づき、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測装置、を備える、無線秘密鍵管理システム。

【請求項5】

秘密鍵を共有可能な第1及び第2の正規局と備える無線秘密鍵共有方式の通信システムに用いられる無線秘密鍵管理方法であって、

前記第1の正規局から第2の正規局へ送信される第1電波を受信し、この第1電波を増幅した増幅第1電波を前記第2の正規局へ送信する第1の増幅ステップと、

前記第2の正規局から前記第1の正規局へ送信される第2電波を受信し、この第2電波を増幅した増幅第2電波を前記第1の正規局へ送信する第2の増幅ステップと、

前記増幅第1電波及び前記増幅第2電波の少なくとも一方を受信して、前記第1及び第2の正規局が共有する秘密鍵を予測する秘密鍵予測ステップと、

を備える無線秘密鍵管理方法。

【請求項6】

前記秘密鍵予測ステップは前記増幅第1電波と前記増幅第2電波とに基づき前記秘密鍵を予測する、請求項5に記載の無線秘密鍵管理方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【公開番号】特開2013−66078(P2013−66078A)

【公開日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−203862(P2011−203862)

【出願日】平成23年9月16日(2011.9.16)

【出願人】(304027349)国立大学法人豊橋技術科学大学 (391)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年9月16日(2011.9.16)

【出願人】(304027349)国立大学法人豊橋技術科学大学 (391)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]