銀被覆銅微粉の製造方法

【課題】粒子径が50nm未満と極めて微細な銅ナノ粒子の粉末において、耐酸化性(耐候性)が改善され、かつ極性溶媒中での分散性が良好なものを提供する。

【解決手段】分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末を、前記界面活性剤Aが溶解している液温40〜110℃の有機溶媒中において、銀イオンと混合することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる銀被覆銅微粉の製造方法。溶媒としてアルコールを使用することができ、例えばR−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを使用すると好適である。溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。

【解決手段】分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末を、前記界面活性剤Aが溶解している液温40〜110℃の有機溶媒中において、銀イオンと混合することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる銀被覆銅微粉の製造方法。溶媒としてアルコールを使用することができ、例えばR−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを使用すると好適である。溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、導電性インクやペーストのフィラーとして好適な銀被覆銅微粉の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から回路パターンや電極の印刷方法として、生産性の良いスクリーン印刷法が広く利用されている。しかし、近年の電子機器の軽薄短小化に伴い、電子配線や電極等については一層の微細化が要求されるようになってきた。このような細線化のニーズに応えるためにはインクジェット法等の新たな印刷法に適用できる導電性フィラーが必要となる。

【0003】

これまで広く利用されてきた導電性ペースト用フィラーは、μmオーダーの粒径のものがほとんどであった。しかし、インクジェット法等の新しい印刷技術に適用するためには、平均粒子径50nm未満といった極めて微細な粒子(ナノ粒子)をフィラーに用いることが望まれる。また、回路パターンを描画した後に行う焼成をできるだけ低温で行うことが電子回路の工業生産においては極めて有利となる。焼成温度を大幅に低下させるためにもナノ粒子の採用が有効である。金属ナノ粒子のなかでも、銀ナノ粒子は既に実用化の段階にあるが、銅ナノ粒子の製造技術についても種々検討がなされている(例えば特許文献1〜3)。

【0004】

【特許文献1】特開2002−121606号公報

【特許文献2】特開2005−330552号公報

【特許文献3】特開2007−56321号公報

【特許文献4】特開2007−224420号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

銅は、銀と比べ安価であり、微細配線用の金属ナノ粒子として銅ナノ粒子の実用化が期待されている。しかし、銅は酸化されやすいという欠点を有している。特に比表面積が大きいナノ粒子では酸化されやすさが著しく増大する。そこで、銅粒子の耐酸化性(耐候性)を向上させる手法として、銅粒子の表面に銀をコーティングする技術が検討されている。例えば特許文献4には、銅化合物(銅前駆体)をアスコルビン酸等の還元剤で還元することにより湿式過程で銅粒子を生成させ、その後、銀のアルカノエートを添加して銅コアの周りに銀の薄膜層を形成させる技術が記載されている。

【0006】

しかし、特許文献4の技術は粒子径50nm以上の銅粒子を対象としており、平均粒子径50nm未満といった微小銅粒子を湿式過程で合成し、これに銀被覆を施す技術は開示されていない。銅粒子含有インクを用いて描画された配線を焼成して導体化させる際には、できるだけ焼結温度の低い銅粒子を用いることが有利となるが、そのためには平均粒子径50nm未満好ましくは40nm以下の微小な粒子であることが効果的である。インクジェット法に適用するためにも、50nm未満好ましくは40nm以下の銅ナノ粒子であることが望まれる。また、特許文献4の技術では銅粒子の合成のために溶媒中に還元剤を存在させる必要があり、さらに銀をアルカノエートの形で液中に投入する必要がある。銀被覆銅ナノ粒子の普及には更なる原材料コストの低減が望まれる。

【0007】

本発明は、粒子径が50nm未満と極めて微細な銅ナノ粒子の粉末において、耐酸化性(耐候性)が改善され、かつ極性溶媒中での分散性が良好なものを提供することを目的とする。特に、そのような銅ナノ粒子を、溶媒中に還元剤を添加することなく、かつ特殊な銀化合物を使用することもなく合理的に製造する手法を提供しようというものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記目的は、分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末を、前記界面活性剤Aが溶解している液温40〜110℃の有機溶媒中において、銀イオンと混合することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる銀被覆銅微粉の製造方法によって達成される。前記有機溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。

【0009】

特に、前記液温が40〜90℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにすること、また前記液温が90超え〜110℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにすることが、得られる銀被覆銅微粉の耐酸化性を向上させる上で一層効果的である。

【0010】

前記有機溶媒としてアルコールを使用することができ、例えばR−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを使用すると好適である。[界面活性剤A]/[溶媒アルコール]のモル比は0.01〜0.5の範囲に調整すればよい。また、前記有機溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。その場合、[水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比を0.008〜0.5とすることが効果的である。

【0011】

また本発明では、銅ナノ粒子の合成から銀の被覆までを1ポットで行う場合の湿式工程として、

(1)R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールからなる溶媒中に、分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤A、および銅塩を溶解させた液体(反応元液)を得る工程、

(2)反応元液を溶媒アルコールの沸点ABP以下かつ(ABP−50℃)以上の温度域(ただし溶媒が2種以上のアルコールで構成される場合は最も沸点が低いアルコールの沸点をABPとする)に昇温させる工程、

(3)前記温度域の反応元液に水酸化物を[水酸化物中の水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比が0.008〜0.5となるように添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより金属銅を析出させ、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末が存在する析出反応後の液(銅析出反応後液)を得る工程、

(4)銅析出反応後液を液温40〜110℃の温度域に降温させる工程、

(5)前記降温後の温度域にて銅析出反応後液に銀イオンを添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる工程、

を有する、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銀被覆銅微粉の製造方法が提供される。

【0012】

ここで、前記(4)の工程での液温が40〜90℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにすること、また前記液温が90超え〜110℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにすることが、得られる銀被覆銅微粉の耐酸化性を向上させる上で一層効果的である。前記(1)の工程における銅塩としては塩化銅(II)、酢酸銅(II)が挙げられる。前記(3)の工程における水酸化物としては水酸化ナトリウムが挙げられる。前記界面活性剤Aとしてはオレイルアミンが挙げられる。

【発明の効果】

【0013】

本発明は以下のようなメリットを有する。

[1]平均粒子径が50nm未満と極めて微細な銀被覆銅粒子の粉末を得ることが可能である。このような微細な銀被覆銅微粉は焼結温度が低いので、導電膜を得るための焼成工程で有利となる。

[2]平均粒子径が50nm未満であることはインクジェット法に適用しやすく、微細配線の描画に有利となる。

[3]銀被覆によって銅ナノ粒子の弱点である耐酸化性(耐候性)が大幅に改善される。これにより従来銀ナノ粒子を適用せざるを得なかった種々の用途において銅ナノ粒子による代替が期待され、コスト低減および銀の欠点であるエレクトロマイグレーションの回避が可能となる。

[4]溶媒中に還元剤を添加することなく、また特殊な銀化合物を使用することなく、銀被覆銅微粉を得ることができる。

[5]本発明によって得られる銀被覆銅微粉は、界面活性剤の分子に保護されており、非極性溶媒中での分散性に優れる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

本発明によって得られる銀被覆銅微粉は、銅粒子の表面に銀を被覆した金属粒子で構成される。粒子径50nm未満という極微細の銅粒子表面に金属銀をコーティングすることは従来困難であったが、後述する方法で有機溶媒中の銀イオンを金属銀として銅粒子表面に置換析出させることにより実現可能となった。

【0015】

本発明によれば、銀を被覆する工程を経ても、平均粒子径DTEMを50nm未満に維持することができる。銀被覆銅微粉の平均粒子径DTEMが50nm未満であると、焼結温度の低減効果が大きく、またインクジェット法への適用性も非常に向上する。DTEMは40nm以下であることがより好ましい。一方、DTEMが極端に小さいサイズの銀被覆銅微粉を工業的に製造することは必ずしも容易ではない。種々検討の結果、DTEMは4nm以上の範囲とすることが実用的であり、5nm以上あるいは7nm以上に管理しても構わない。銀被覆銅微粉のサイズは、銅粒子を析出させる際に使用する銅塩の種類、水酸化物量などの条件によってコントロール可能である。

【0016】

本発明によって得られる銀被覆銅微粉のもう1つの大きな特徴は、粒子の表面に分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が付着していることである。分子量が400を超える界面活性剤では、銀被覆銅微粉の塗膜を焼成する際に、焼成温度を低くすると脱着・揮発が起こりにくく、金属ナノ粒子に特有の低温焼結性が十分に活かせない場合がある。一方、界面活性剤Aは液状媒体中において銅粒子に浮力を与える「浮き輪」としても機能する。平均粒子径50nm未満の銀被覆銅微粉の液中分散性(特に単分散状態を長期間維持する特性)を十分に確保するためには、分子量200以上の界面活性剤の分子が付着していることが極めて有利となる。また、本来酸化されやすい銅粒子の保存安定性を確保するためにも界面活性剤Aの有機化合物は分子量200以上のものであることが望まれる。

【0017】

発明者らの検討の結果、界面活性剤Aとしては、特に不飽和結合を持つ1級アミンが好適である。分子量が200〜400と比較的大きい有機化合物の中でも、不飽和結合を持つ1級アミンは焼成時の加熱によって銀被覆銅粒子から脱着しやすく、揮発除去が容易となる。また、用途によっては界面活性剤を別の種類のものに付け替える必要が生じる場合もあるが、不飽和結合を持つ1級アミンは銅粒子から適度に脱着しやすい性質を有しており、界面活性剤の付け替えにも有利である。そのようなアミンとして、オレイルアミン(C9H18=C9H17−NH2、分子量約267)を例示することができる。

【0018】

本発明において、銀の被覆に供するための銅粒子の粉末は、平均粒子径DTEMが50nm未満であり、かつ表面に分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が付着しているものであれば、その製法は特に限定されるものではない。分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aは、銅粒子表面に吸着していることにより液中の銀イオンとの置換が急激に進行することを抑制し、銅粒子が溶解・消失してしまうことを防止する機能を有すると考えられる。また、液中で銅粒子に浮力を与え、反応液中での分散性を向上させる上で有効である。特にオレイルアミン等の不飽和結合を持つ1級アミンは、銅粒子表面から適度に脱着しやすいため、銀の置換析出反応を必要以上に妨害することが少なく、本発明の銀被覆反応に供する銅微粉の界面活性剤として好適である。

【0019】

このような界面活性剤Aが付着した平均粒子径50nm未満の銅微粉の合成方法としては、例えばアルコールの還元力により液中の銅塩を還元して金属銅として析出させる湿式工程が好適である。この還元反応は、アルコール溶媒中に、水酸化物イオン(OH-)をある程度の濃度以上に存在させた場合に円滑に進行する。発明者らはこの銅粒子合成方法を既に特願2008−224701にて開示した。

以下、その銅粒子合成方法を例に挙げて、本発明の銀被覆銅微粉の製造方法について説明する。

【0020】

〔銅粒子合成工程〕

銅原子の供給物質として、溶媒中に完全に溶解させることが可能な銅塩を使用する。例えば塩化銅(II);CuCl2、酢酸銅(II);Cu2(CH3COO)4などが好適な対象として挙げられる。

溶媒と還元剤を兼ねるアルコールとして、R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを採用することができる。具体的には、1−ヘプタノール;CH3(CH2)6OH、沸点176.8℃、および1−オクタノール;CH3(CH2)7OH、沸点194.5℃がこれに該当する。

界面活性剤Aは、上記のように分子量200〜400の有機化合物を採用する。例えばオレイルアミンのような不飽和結合を持つ1級アミンが好ましい。

水酸化物イオンの供給源としては、上記アルコールおよび界面活性剤とよく溶けあう水酸化ナトリウム;NaOH、水酸化カリウム;KOHなどが好適である。

【0021】

銅の析出反応を生じさせるためには、上記の各原料物質が均一によく溶けあっている状態を作ることが重要である。前述のように水酸化物の存在によってアルコールの還元力による銅の析出反応が進行することから、まず、アルコール、界面活性剤Aおよび銅塩が溶け合っている液(反応元液)を用意し、昇温させ、所定の反応温度になった後に水酸化物を混合するという手法を採ることが効率的である。

【0022】

反応温度は、溶媒アルコールの沸点をABP(℃)とするとき、(ABP−50℃)以上かつABP以下の温度範囲とするのがよい。(ABP−50℃)より低温では反応が進行しにくい。一方、ABPを超える温度域では沸騰現象により反応環境が安定しにくい。ただし、2種以上のアルコールを混合した溶媒である場合は、沸点が最も低いアルコールの沸点をABPとすればよい。反応温度は(ABP−30℃)以上かつABP以下の温度範囲とすることがより好ましい。

【0023】

反応元液における[溶媒アルコール]/[銅イオン]のモル比は20〜300の範囲とすることが望ましい。[界面活性剤A]/[銅イオン]のモル比は1〜20の範囲とすることが望ましく、2.5〜15とすることがより好ましい。[界面活性剤A]/[銅イオン]のモル比が小さすぎると析出した銅の周囲を素早く界面活性剤Aの分子で取り囲むことが難しくなり、粒子が粗大化しやすい。また、銅粒子表面に付着する界面活性剤Aの量が不足して、銅粒子が凝集しやすくなる。

【0024】

上記の反応元液を、前述の反応温度まで昇温させた後、水酸化物を混合すると、溶媒アルコールの還元力を利用した銅の還元反応が進行し、金属銅が液中に析出する。その際、析出した銅粒子は、周囲に存在する界面活性剤Aの分子に迅速に取り囲まれて粗大粒子への成長が抑止され、銅ナノ粒子が合成される。水酸化物は予め少量の溶媒中に溶解させておき、その液を反応元液に添加する手法で混合することが望ましい。

【0025】

水酸化物の混合量については、[水酸化物中の水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比を0.008〜0.5の範囲とすることが望ましい。液中に存在する水酸化物イオンの濃度が低すぎると、アルコールによる銅の還元析出反応が進行する環境(水溶液で言う高pHに相当する環境)が実現できない。

水酸化物を混合し始めてからの反応時間は、概ね1〜12時間の範囲で調整することができる。このようにして界面活性剤Aの分子が表面に付着した平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末が存在する析出反応後の液(銅析出反応後液)が得られる。

【0026】

〔銀被覆工程〕

この工程に供する銅粒子の粉末としては、前述の界面活性剤A(例えばオレイルアミン)の分子が表面に付着しており粒子径DTEMが50nm未満である銅微粉を適用する。その銅微粉を、界面活性剤Aが溶解している有機溶媒、例えばアルコール溶媒中に存在させる。溶媒アルコールとしては例えばR−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを使用することができる。[溶媒アルコール]/[銅]のモル比は概ね20〜300の範囲で調整すればよい。[界面活性剤A]/[銅]のモル比は概ね1〜20の範囲で調整すればよい。また、溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。その場合、[水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比を0.008〜0.5とすることができる。このような溶媒は銅イオンに対する還元力を有するので、銀イオンを添加したときに銅粒子が急激に溶解消失してしまう不都合を回避するために有効である。

【0027】

銅微粉がこのような溶媒中に存在する液として、前述の銅粒子合成工程を終えた「銅析出反応後液」をそのまま利用することができる。その場合、1ポットで銅粒子の合成から銀被覆までを完了させることが可能となる。

【0028】

銅微粉が存在する上記の液の温度を40〜110℃に調整する。前記「銅析出反応後液」を利用する場合は、銅粒子合成の反応温度からの冷却過程で40〜110℃の温度域まで降温させ、当該温度域の所定温度に保持すればよい。この温度域で液を撹拌した状態とし、液中の銅微粉を、銀イオンと混合する。撹拌の強さは粒子が沈降あるいは滞留しない程度とすればよい。銀イオンは、予めアルコール溶媒等に銀塩を溶解させ、液体の状態で銅粒子が存在する液中に添加することが望ましい。多量の銀イオンを急激に添加すると、銅粒子が溶解消失し、銀粒子が単独で析出する恐れがあるので、少しずつ銀イオンを添加し、銅粒子表面での銀の置換析出反応を徐々に進行させていく手法が有効である。また、銀イオン添加時に、銀の置換析出反応の急激な進行を抑制させるためにマレイン酸等の物質を併せて添加してもよい。

【0029】

銅微粉が銀イオンと混合されると、銅粒子表面のCuが電子を置いて液中に溶解するとともに、液中のAg+イオンがその電子を受け取って金属銀として銅粒子表面に析出する(置換析出反応)。液中には界面活性剤Aの分子が存在するので、析出した銀の表面には速やかに界面活性剤Aの分子が吸着するものと考えられ、結果的に界面活性剤Aの分子が表面に付着している銀被覆銅ナノ粒子が得られる。

【0030】

銀イオンのトータル添加量は、Ag+/Cuモル比が0.01〜0.5程度となるようにすればよい。液温が40℃を下回ると置換析出反応が進行しにくく、溶媒アルコールの還元力によって銀粒子が単独で析出やすい。また液温が110℃を超えると、銀イオンの添加量をかなり多くしないと安定して銀被覆銅ナノ粒子を得ることが難しくなり、実用的でない。特に、液温が40〜90℃の場合には、Ag+/Cuモル比が0.01〜0.5と比較的広い範囲で耐酸化性の改善に有効な銀被覆を得ることができる。液温が90超え〜110℃の場合には、Ag+/Cuモル比を0.05〜0.5好ましくは0.01〜0.5といった高めの値に設定することで耐酸化性の改善に有効な銀被覆が得られやすくなる傾向にある。

【0031】

〔固液分離・洗浄工程〕

置換析出反応終了後は、固液分離操作が可能な温度まで冷却させ、固液分離を行い、固形分を回収する。固液分離方法は遠心分離が好適である。回収された固形分には、界面活性剤Aが表面に付着した銀被覆銅ナノ粒子の粉末が存在するが、それに混じって種々の反応生成物や残った原料物質が混在している。これらの混在物質(不純物)をできるだけ排除することが、分散性の良い銀被覆銅微粉を得る上で有効である。したがって、例えばメタノールその他の有機溶媒を洗浄液に用いて「超音波洗浄→固液分離」の操作を1回または複数回行う手法などにより、洗浄を行うことが望ましい。洗浄された銀被覆銅微粉は、界面活性剤Aの分子が表面に付着しており、種々の極性溶媒中で良好な分散性を呈する。例えば、界面活性剤Aにオレイルアミンを使用した銀被覆銅微粉は、トルエン、デカン、テトラデカン、イソパラフィン系溶剤等の炭化水素の液状媒体中で単分散することが確認された。

【実施例】

【0032】

《実施例1》

溶媒と還元剤を兼ねるアルコールとして1−ヘプタノール、銅塩として酢酸銅(II)、界面活性剤Aとしてオレイルアミン、水酸化物として水酸化ナトリウム顆粒、銀塩として硝酸銀をそれぞれ用意した。

【0033】

予め、1−ヘプタノール30mL(0.2122mol)に水酸化ナトリウム顆粒0.3g(0.0075mol)を完全に溶解させた液を調製した。また、1−ヘプタノール5ml(0.0354mol)、メタノール5mL(0.1237mol)、マレイン酸0.2gの混合液に硝酸銀0.025g(0.000147mol)を完全に溶解させた液を調製した。

【0034】

〔銅粒子合成工程〕

酢酸銅(II)0.74g(0.0041mol)とメタノール2mL(0.7073mol)を混合して超音波分散機により酢酸銅をメタノール中に完全に溶解させた後、オレイルアミン5.6g(0.0209mol)を添加して再度超音波分散機にかけて完全に溶け合う状態とし、さらにこの液に1−ヘプタノール70mL(0.4951mol)を添加した。この混合液を還流器の付いたセパブルフラスコに移し、マントルヒーターにセットした。

【0035】

上記マントルヒーターにセットしたセパブルフラスコ内の液中に窒素ガスを流量500mL/minで吹き込みながら、液をプロペラにより回転速度200rpmで撹拌した。窒素ガスの吹き込みおよび撹拌を維持した状態で液温を昇温速度3.7℃/minで140℃まで上昇させ、140℃でそのまま30分保持したのち、予め調製しておいた1−ヘプタノール中に水酸化ナトリウムが溶解しているの液を140℃の状態で全量投入した。その後、撹拌は200rpmを維持し、窒素ガスはフラスコ内の気相部分に導入するように切り替えて、セパブルフラスコの液を140℃に保持しながら還流を1時間行い、この間に銅の還元析出反応を進行させた。銅析出反応開始時に液中に存在する1−ヘプタノール(溶媒)の総量は、体積70+30=100mLに相当する82.19g、0.7073molである。

【0036】

〔銀被覆工程〕

その後、200rpmの撹拌を維持しながら60℃まで冷却し、60℃に保持した状態で200rpmの撹拌を継続しながら、予め調製しておいた硝酸銀が溶解している液を5時間かけて全量添加し、銅粒子表面への銀の置換析出を試みた。

本例における銀被覆工程での反応温度は60℃、Ag+/Cuモル比は0.000147/0.0041=0.036である。

【0037】

〔固液分離・洗浄工程〕

液温が40℃以下になった後、窒素雰囲気中にて、反応後のスラリーを遠沈管4本に分配し、遠心分離機(日立工機株式会社製;CF7D2)を用いて3000rpmで10分間遠心分離することにより固液分離し、上澄みを廃棄し、固形分を回収した。

【0038】

得られた固形分を窒素雰囲気中において以下の手順で洗浄した。

1.エタノール(和光純薬工業株式会社製)100mLに無水マレイン酸(和光純薬工業株式会社製)1.0gを溶解させた液を洗浄液とし、前記の固形分が入っている遠沈管4本にこの洗浄液をそれぞれ10mLずつ添加し、5分間超音波洗浄を行った。

2.純水100mLに無水マレイン酸(和光純薬工業株式会社製)1.0gを溶解させた液を上記超音波洗浄後の遠沈管4本にそれぞれ10mLずつ加え、10秒間超音波洗浄を行った。

3.その後、上記の遠心分離機を用いて2400rpmで10分間遠心分離することにより固液分離し、上澄みを廃棄し、固形分を回収した。

4.前記の固形分を回収した遠沈管4本に、それぞれトルエン5mLとオレイルアミン0.25mLを添加し、5分間超音波洗浄し、次いで各遠沈管にメタノール10mLを加え、さらに5分間超音波洗浄した。

5.その後、上記の遠心分離機を用いて2400rpmで10分間遠心分離することにより固液分離し、上澄みを廃棄し、固形分を回収した。

【0039】

このようにして、洗浄されたペースト状の固形分を得た。この固形分をトルエンに分散させることにより分散液を得た。粒子は単分散した状態(個々の粒子が分離独立して分散している状態)となった。なお、上記固形分についてTG−DTA測定を行ったところ、そのDTA曲線から、金属粒子表面にオレイルアミンが付着していることを示すデータが得られた(以下の各例において同じ)。

【0040】

〔TEM観察〕

上記の分散液について、TEM(透過型電子顕微鏡)により粒子の観察を行った。そのTEM写真の一例を図1に示す。粒子が単分散している(個々の粒子が分離独立して分散している)ことがわかる。

倍率60万倍のTEM画像において、重なっていない独立した銅粒子300個を無作為に選んでその径(長径)を測定し、測定した全粒子の径の平均値を平均粒子径DTEMとした。その結果、DTEMは32.5nmであった。

【0041】

〔電子線回折〕

上記TEM観察において、粒子の電子線回折パターンを調べた。その結果を図2に示す。銅に起因する反射の内側に、銀に起因する反射が観測され、得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

【0042】

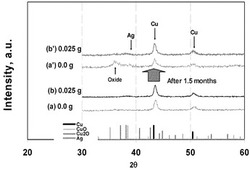

〔X線回折〕

上記のようにして得られた粒子からなる金属微粉末の乾燥膜を作製し、X線回折装置(理学電機社製;RAD−rB)を用いて、Cu−Kα線により、管電圧50kV、管電流100mAとして、回折角2θが20〜80°の範囲を3000ステップに分割し、1ステップ0.6secで試料を走査する方法でX線回折パターンを測定した。

また、この乾燥膜を、100℃に設定した乾燥機内(雰囲気;空気)に1.5か月保管したのち取り出し、再度上記と同条件でX線回折パターンを測定した。

【0043】

これらの結果を図3中に示す。図3からわかるように、100℃×1.5か月経過後においても、初期(図3中、bと表示)と1.5か月経過後(図3中、b’と表示)とでX線回折パターンにほとんど変化は認められず、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークは認められなかった。すなわち、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、後述比較例1のX線回折パターン(図3中、a’と表示)との対比から、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

【0044】

《比較例1》

上記の「銀被覆工程」をスキップしたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。すなわち本例では「銅粒子合成工程」を終了した銅析出反応後液をそのまま常温まで冷却し、「固液分離・洗浄工程」に移行し、銀被覆を施していない銅微粉を得た。

その粒子のTEM写真の一例を図4に示す。平均粒子径DTEMは32.8nmであった。本例で得られた粒子の電子線回折パターンを図5に示す。

この銅微粉の乾燥膜についてのX線回折パターン、およびこの乾燥膜を100℃に設定した乾燥機内(雰囲気;空気)に1.5か月保管した後のX線回折パターンを、それぞれ図3中の(a)および(a’)に示す。1.5か月経過後のX線回折パターンに銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークが観測された。このように、銅微粉は耐酸化性(耐候性)が良好でないことがわかる。

【0045】

《実施例2》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を80℃としたこと、および得られた金属微粉末の乾燥膜を100℃の乾燥機内(雰囲気;空気)に保管した期間を2.5か月としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。得られた金属微粉末の平均粒子径DTEMは47.8nmであった。

またTEMに付属のEDX装置によりEDXスペクトルを測定した。そのEDXスペクトルにはCuの他にAgの明瞭なピークが観測され、本例で得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

100℃×2.5か月経過後の乾燥膜についてのX線回折パターンには、実施例1の1.5か月経過後の場合と同様、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークは観測されなかった。したがって、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、銀被覆を施していない銅微粉と比べ、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

なお、本例における銀被覆工程での反応温度は80℃、Ag+/Cuモル比は0.036である。

【0046】

《実施例3》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を100℃とし、硝酸銀添加量を0.100g、Ag+/Cuモル比を0.144としたこと、および得られた金属微粉末の乾燥膜を100℃の乾燥機内(雰囲気;空気)に保管した期間を2.5か月としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。得られた金属微粉末の平均粒子径DTEMは28.8nmであった。

またTEMに付属のEDX装置によりEDXスペクトルを測定した。そのEDXスペクトルを図6に例示する。図6にはCuの他にAgの明瞭なピークが観測され、本例で得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

100℃×2.5か月経過後の乾燥膜についてのX線回折パターンには、実施例1の1.5か月経過後の場合と同様、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークは観測されなかった。したがって、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、銀被覆を施していない銅微粉と比べ、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

なお、本例における銀被覆工程での反応温度は100℃、Ag+/Cuモル比は0.144である。

【0047】

《実施例4》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を100℃とし、硝酸銀添加量を0.050g、Ag+/Cuモル比を0.072としたこと、および得られた金属微粉末の乾燥膜を100℃の乾燥機内(雰囲気;空気)に保管した期間を2.5か月としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。得られた金属微粉末の平均粒子径DTEMは30.1nmであった。

またTEMに付属のEDX装置によりEDXスペクトルを測定した。そのEDXスペクトルを図7に例示する。図6にはCuの他にAgの明瞭なピークが観測され、本例で得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

100℃×2.5か月経過後の乾燥膜についてのX線回折パターンには、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークがわずかに観測されたが、その回折強度は銀被覆を施していない銅微粉と比べ非常に小さいものであった。したがって、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、銀被覆を施していない銅微粉と比べ、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

なお、本例における銀被覆工程での反応温度は100℃、Ag+/Cuモル比は0.072である。

【0048】

《比較例2》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を室温(25℃±3℃)とし、硝酸銀添加量を0.100g、Ag+/Cuモル比を0.144としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。本例で得られた粒子のTEM写真の一例を図8に示す。この例では、銅粒子とは別に、銀粒子が新たに形成されてしまい、銅粒子表面を銀で被覆することができなかった。

【図面の簡単な説明】

【0049】

【図1】実施例1で得られた粒子のTEM写真。

【図2】実施例1で得られた粒子の電子線回折パターン。

【図3】実施例1、比較例1で得られた粒子の乾燥膜についてのX線回折パターン。

【図4】比較例1で得られた粒子のTEM写真。

【図5】比較例1で得られた粒子の電子線回折パターン。

【図6】実施例3で得られた粒子のEDXスペクトル。

【図7】実施例4で得られた粒子のEDXスペクトル。

【図8】比較例2で得られた粒子のTEM写真。

【技術分野】

【0001】

本発明は、導電性インクやペーストのフィラーとして好適な銀被覆銅微粉の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から回路パターンや電極の印刷方法として、生産性の良いスクリーン印刷法が広く利用されている。しかし、近年の電子機器の軽薄短小化に伴い、電子配線や電極等については一層の微細化が要求されるようになってきた。このような細線化のニーズに応えるためにはインクジェット法等の新たな印刷法に適用できる導電性フィラーが必要となる。

【0003】

これまで広く利用されてきた導電性ペースト用フィラーは、μmオーダーの粒径のものがほとんどであった。しかし、インクジェット法等の新しい印刷技術に適用するためには、平均粒子径50nm未満といった極めて微細な粒子(ナノ粒子)をフィラーに用いることが望まれる。また、回路パターンを描画した後に行う焼成をできるだけ低温で行うことが電子回路の工業生産においては極めて有利となる。焼成温度を大幅に低下させるためにもナノ粒子の採用が有効である。金属ナノ粒子のなかでも、銀ナノ粒子は既に実用化の段階にあるが、銅ナノ粒子の製造技術についても種々検討がなされている(例えば特許文献1〜3)。

【0004】

【特許文献1】特開2002−121606号公報

【特許文献2】特開2005−330552号公報

【特許文献3】特開2007−56321号公報

【特許文献4】特開2007−224420号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

銅は、銀と比べ安価であり、微細配線用の金属ナノ粒子として銅ナノ粒子の実用化が期待されている。しかし、銅は酸化されやすいという欠点を有している。特に比表面積が大きいナノ粒子では酸化されやすさが著しく増大する。そこで、銅粒子の耐酸化性(耐候性)を向上させる手法として、銅粒子の表面に銀をコーティングする技術が検討されている。例えば特許文献4には、銅化合物(銅前駆体)をアスコルビン酸等の還元剤で還元することにより湿式過程で銅粒子を生成させ、その後、銀のアルカノエートを添加して銅コアの周りに銀の薄膜層を形成させる技術が記載されている。

【0006】

しかし、特許文献4の技術は粒子径50nm以上の銅粒子を対象としており、平均粒子径50nm未満といった微小銅粒子を湿式過程で合成し、これに銀被覆を施す技術は開示されていない。銅粒子含有インクを用いて描画された配線を焼成して導体化させる際には、できるだけ焼結温度の低い銅粒子を用いることが有利となるが、そのためには平均粒子径50nm未満好ましくは40nm以下の微小な粒子であることが効果的である。インクジェット法に適用するためにも、50nm未満好ましくは40nm以下の銅ナノ粒子であることが望まれる。また、特許文献4の技術では銅粒子の合成のために溶媒中に還元剤を存在させる必要があり、さらに銀をアルカノエートの形で液中に投入する必要がある。銀被覆銅ナノ粒子の普及には更なる原材料コストの低減が望まれる。

【0007】

本発明は、粒子径が50nm未満と極めて微細な銅ナノ粒子の粉末において、耐酸化性(耐候性)が改善され、かつ極性溶媒中での分散性が良好なものを提供することを目的とする。特に、そのような銅ナノ粒子を、溶媒中に還元剤を添加することなく、かつ特殊な銀化合物を使用することもなく合理的に製造する手法を提供しようというものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記目的は、分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末を、前記界面活性剤Aが溶解している液温40〜110℃の有機溶媒中において、銀イオンと混合することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる銀被覆銅微粉の製造方法によって達成される。前記有機溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。

【0009】

特に、前記液温が40〜90℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにすること、また前記液温が90超え〜110℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにすることが、得られる銀被覆銅微粉の耐酸化性を向上させる上で一層効果的である。

【0010】

前記有機溶媒としてアルコールを使用することができ、例えばR−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを使用すると好適である。[界面活性剤A]/[溶媒アルコール]のモル比は0.01〜0.5の範囲に調整すればよい。また、前記有機溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。その場合、[水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比を0.008〜0.5とすることが効果的である。

【0011】

また本発明では、銅ナノ粒子の合成から銀の被覆までを1ポットで行う場合の湿式工程として、

(1)R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールからなる溶媒中に、分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤A、および銅塩を溶解させた液体(反応元液)を得る工程、

(2)反応元液を溶媒アルコールの沸点ABP以下かつ(ABP−50℃)以上の温度域(ただし溶媒が2種以上のアルコールで構成される場合は最も沸点が低いアルコールの沸点をABPとする)に昇温させる工程、

(3)前記温度域の反応元液に水酸化物を[水酸化物中の水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比が0.008〜0.5となるように添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより金属銅を析出させ、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末が存在する析出反応後の液(銅析出反応後液)を得る工程、

(4)銅析出反応後液を液温40〜110℃の温度域に降温させる工程、

(5)前記降温後の温度域にて銅析出反応後液に銀イオンを添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる工程、

を有する、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銀被覆銅微粉の製造方法が提供される。

【0012】

ここで、前記(4)の工程での液温が40〜90℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにすること、また前記液温が90超え〜110℃の場合には、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにすることが、得られる銀被覆銅微粉の耐酸化性を向上させる上で一層効果的である。前記(1)の工程における銅塩としては塩化銅(II)、酢酸銅(II)が挙げられる。前記(3)の工程における水酸化物としては水酸化ナトリウムが挙げられる。前記界面活性剤Aとしてはオレイルアミンが挙げられる。

【発明の効果】

【0013】

本発明は以下のようなメリットを有する。

[1]平均粒子径が50nm未満と極めて微細な銀被覆銅粒子の粉末を得ることが可能である。このような微細な銀被覆銅微粉は焼結温度が低いので、導電膜を得るための焼成工程で有利となる。

[2]平均粒子径が50nm未満であることはインクジェット法に適用しやすく、微細配線の描画に有利となる。

[3]銀被覆によって銅ナノ粒子の弱点である耐酸化性(耐候性)が大幅に改善される。これにより従来銀ナノ粒子を適用せざるを得なかった種々の用途において銅ナノ粒子による代替が期待され、コスト低減および銀の欠点であるエレクトロマイグレーションの回避が可能となる。

[4]溶媒中に還元剤を添加することなく、また特殊な銀化合物を使用することなく、銀被覆銅微粉を得ることができる。

[5]本発明によって得られる銀被覆銅微粉は、界面活性剤の分子に保護されており、非極性溶媒中での分散性に優れる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

本発明によって得られる銀被覆銅微粉は、銅粒子の表面に銀を被覆した金属粒子で構成される。粒子径50nm未満という極微細の銅粒子表面に金属銀をコーティングすることは従来困難であったが、後述する方法で有機溶媒中の銀イオンを金属銀として銅粒子表面に置換析出させることにより実現可能となった。

【0015】

本発明によれば、銀を被覆する工程を経ても、平均粒子径DTEMを50nm未満に維持することができる。銀被覆銅微粉の平均粒子径DTEMが50nm未満であると、焼結温度の低減効果が大きく、またインクジェット法への適用性も非常に向上する。DTEMは40nm以下であることがより好ましい。一方、DTEMが極端に小さいサイズの銀被覆銅微粉を工業的に製造することは必ずしも容易ではない。種々検討の結果、DTEMは4nm以上の範囲とすることが実用的であり、5nm以上あるいは7nm以上に管理しても構わない。銀被覆銅微粉のサイズは、銅粒子を析出させる際に使用する銅塩の種類、水酸化物量などの条件によってコントロール可能である。

【0016】

本発明によって得られる銀被覆銅微粉のもう1つの大きな特徴は、粒子の表面に分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が付着していることである。分子量が400を超える界面活性剤では、銀被覆銅微粉の塗膜を焼成する際に、焼成温度を低くすると脱着・揮発が起こりにくく、金属ナノ粒子に特有の低温焼結性が十分に活かせない場合がある。一方、界面活性剤Aは液状媒体中において銅粒子に浮力を与える「浮き輪」としても機能する。平均粒子径50nm未満の銀被覆銅微粉の液中分散性(特に単分散状態を長期間維持する特性)を十分に確保するためには、分子量200以上の界面活性剤の分子が付着していることが極めて有利となる。また、本来酸化されやすい銅粒子の保存安定性を確保するためにも界面活性剤Aの有機化合物は分子量200以上のものであることが望まれる。

【0017】

発明者らの検討の結果、界面活性剤Aとしては、特に不飽和結合を持つ1級アミンが好適である。分子量が200〜400と比較的大きい有機化合物の中でも、不飽和結合を持つ1級アミンは焼成時の加熱によって銀被覆銅粒子から脱着しやすく、揮発除去が容易となる。また、用途によっては界面活性剤を別の種類のものに付け替える必要が生じる場合もあるが、不飽和結合を持つ1級アミンは銅粒子から適度に脱着しやすい性質を有しており、界面活性剤の付け替えにも有利である。そのようなアミンとして、オレイルアミン(C9H18=C9H17−NH2、分子量約267)を例示することができる。

【0018】

本発明において、銀の被覆に供するための銅粒子の粉末は、平均粒子径DTEMが50nm未満であり、かつ表面に分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が付着しているものであれば、その製法は特に限定されるものではない。分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aは、銅粒子表面に吸着していることにより液中の銀イオンとの置換が急激に進行することを抑制し、銅粒子が溶解・消失してしまうことを防止する機能を有すると考えられる。また、液中で銅粒子に浮力を与え、反応液中での分散性を向上させる上で有効である。特にオレイルアミン等の不飽和結合を持つ1級アミンは、銅粒子表面から適度に脱着しやすいため、銀の置換析出反応を必要以上に妨害することが少なく、本発明の銀被覆反応に供する銅微粉の界面活性剤として好適である。

【0019】

このような界面活性剤Aが付着した平均粒子径50nm未満の銅微粉の合成方法としては、例えばアルコールの還元力により液中の銅塩を還元して金属銅として析出させる湿式工程が好適である。この還元反応は、アルコール溶媒中に、水酸化物イオン(OH-)をある程度の濃度以上に存在させた場合に円滑に進行する。発明者らはこの銅粒子合成方法を既に特願2008−224701にて開示した。

以下、その銅粒子合成方法を例に挙げて、本発明の銀被覆銅微粉の製造方法について説明する。

【0020】

〔銅粒子合成工程〕

銅原子の供給物質として、溶媒中に完全に溶解させることが可能な銅塩を使用する。例えば塩化銅(II);CuCl2、酢酸銅(II);Cu2(CH3COO)4などが好適な対象として挙げられる。

溶媒と還元剤を兼ねるアルコールとして、R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを採用することができる。具体的には、1−ヘプタノール;CH3(CH2)6OH、沸点176.8℃、および1−オクタノール;CH3(CH2)7OH、沸点194.5℃がこれに該当する。

界面活性剤Aは、上記のように分子量200〜400の有機化合物を採用する。例えばオレイルアミンのような不飽和結合を持つ1級アミンが好ましい。

水酸化物イオンの供給源としては、上記アルコールおよび界面活性剤とよく溶けあう水酸化ナトリウム;NaOH、水酸化カリウム;KOHなどが好適である。

【0021】

銅の析出反応を生じさせるためには、上記の各原料物質が均一によく溶けあっている状態を作ることが重要である。前述のように水酸化物の存在によってアルコールの還元力による銅の析出反応が進行することから、まず、アルコール、界面活性剤Aおよび銅塩が溶け合っている液(反応元液)を用意し、昇温させ、所定の反応温度になった後に水酸化物を混合するという手法を採ることが効率的である。

【0022】

反応温度は、溶媒アルコールの沸点をABP(℃)とするとき、(ABP−50℃)以上かつABP以下の温度範囲とするのがよい。(ABP−50℃)より低温では反応が進行しにくい。一方、ABPを超える温度域では沸騰現象により反応環境が安定しにくい。ただし、2種以上のアルコールを混合した溶媒である場合は、沸点が最も低いアルコールの沸点をABPとすればよい。反応温度は(ABP−30℃)以上かつABP以下の温度範囲とすることがより好ましい。

【0023】

反応元液における[溶媒アルコール]/[銅イオン]のモル比は20〜300の範囲とすることが望ましい。[界面活性剤A]/[銅イオン]のモル比は1〜20の範囲とすることが望ましく、2.5〜15とすることがより好ましい。[界面活性剤A]/[銅イオン]のモル比が小さすぎると析出した銅の周囲を素早く界面活性剤Aの分子で取り囲むことが難しくなり、粒子が粗大化しやすい。また、銅粒子表面に付着する界面活性剤Aの量が不足して、銅粒子が凝集しやすくなる。

【0024】

上記の反応元液を、前述の反応温度まで昇温させた後、水酸化物を混合すると、溶媒アルコールの還元力を利用した銅の還元反応が進行し、金属銅が液中に析出する。その際、析出した銅粒子は、周囲に存在する界面活性剤Aの分子に迅速に取り囲まれて粗大粒子への成長が抑止され、銅ナノ粒子が合成される。水酸化物は予め少量の溶媒中に溶解させておき、その液を反応元液に添加する手法で混合することが望ましい。

【0025】

水酸化物の混合量については、[水酸化物中の水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比を0.008〜0.5の範囲とすることが望ましい。液中に存在する水酸化物イオンの濃度が低すぎると、アルコールによる銅の還元析出反応が進行する環境(水溶液で言う高pHに相当する環境)が実現できない。

水酸化物を混合し始めてからの反応時間は、概ね1〜12時間の範囲で調整することができる。このようにして界面活性剤Aの分子が表面に付着した平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末が存在する析出反応後の液(銅析出反応後液)が得られる。

【0026】

〔銀被覆工程〕

この工程に供する銅粒子の粉末としては、前述の界面活性剤A(例えばオレイルアミン)の分子が表面に付着しており粒子径DTEMが50nm未満である銅微粉を適用する。その銅微粉を、界面活性剤Aが溶解している有機溶媒、例えばアルコール溶媒中に存在させる。溶媒アルコールとしては例えばR−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールを使用することができる。[溶媒アルコール]/[銅]のモル比は概ね20〜300の範囲で調整すればよい。[界面活性剤A]/[銅]のモル比は概ね1〜20の範囲で調整すればよい。また、溶媒には水酸化物イオンが溶存していることが望ましい。その場合、[水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比を0.008〜0.5とすることができる。このような溶媒は銅イオンに対する還元力を有するので、銀イオンを添加したときに銅粒子が急激に溶解消失してしまう不都合を回避するために有効である。

【0027】

銅微粉がこのような溶媒中に存在する液として、前述の銅粒子合成工程を終えた「銅析出反応後液」をそのまま利用することができる。その場合、1ポットで銅粒子の合成から銀被覆までを完了させることが可能となる。

【0028】

銅微粉が存在する上記の液の温度を40〜110℃に調整する。前記「銅析出反応後液」を利用する場合は、銅粒子合成の反応温度からの冷却過程で40〜110℃の温度域まで降温させ、当該温度域の所定温度に保持すればよい。この温度域で液を撹拌した状態とし、液中の銅微粉を、銀イオンと混合する。撹拌の強さは粒子が沈降あるいは滞留しない程度とすればよい。銀イオンは、予めアルコール溶媒等に銀塩を溶解させ、液体の状態で銅粒子が存在する液中に添加することが望ましい。多量の銀イオンを急激に添加すると、銅粒子が溶解消失し、銀粒子が単独で析出する恐れがあるので、少しずつ銀イオンを添加し、銅粒子表面での銀の置換析出反応を徐々に進行させていく手法が有効である。また、銀イオン添加時に、銀の置換析出反応の急激な進行を抑制させるためにマレイン酸等の物質を併せて添加してもよい。

【0029】

銅微粉が銀イオンと混合されると、銅粒子表面のCuが電子を置いて液中に溶解するとともに、液中のAg+イオンがその電子を受け取って金属銀として銅粒子表面に析出する(置換析出反応)。液中には界面活性剤Aの分子が存在するので、析出した銀の表面には速やかに界面活性剤Aの分子が吸着するものと考えられ、結果的に界面活性剤Aの分子が表面に付着している銀被覆銅ナノ粒子が得られる。

【0030】

銀イオンのトータル添加量は、Ag+/Cuモル比が0.01〜0.5程度となるようにすればよい。液温が40℃を下回ると置換析出反応が進行しにくく、溶媒アルコールの還元力によって銀粒子が単独で析出やすい。また液温が110℃を超えると、銀イオンの添加量をかなり多くしないと安定して銀被覆銅ナノ粒子を得ることが難しくなり、実用的でない。特に、液温が40〜90℃の場合には、Ag+/Cuモル比が0.01〜0.5と比較的広い範囲で耐酸化性の改善に有効な銀被覆を得ることができる。液温が90超え〜110℃の場合には、Ag+/Cuモル比を0.05〜0.5好ましくは0.01〜0.5といった高めの値に設定することで耐酸化性の改善に有効な銀被覆が得られやすくなる傾向にある。

【0031】

〔固液分離・洗浄工程〕

置換析出反応終了後は、固液分離操作が可能な温度まで冷却させ、固液分離を行い、固形分を回収する。固液分離方法は遠心分離が好適である。回収された固形分には、界面活性剤Aが表面に付着した銀被覆銅ナノ粒子の粉末が存在するが、それに混じって種々の反応生成物や残った原料物質が混在している。これらの混在物質(不純物)をできるだけ排除することが、分散性の良い銀被覆銅微粉を得る上で有効である。したがって、例えばメタノールその他の有機溶媒を洗浄液に用いて「超音波洗浄→固液分離」の操作を1回または複数回行う手法などにより、洗浄を行うことが望ましい。洗浄された銀被覆銅微粉は、界面活性剤Aの分子が表面に付着しており、種々の極性溶媒中で良好な分散性を呈する。例えば、界面活性剤Aにオレイルアミンを使用した銀被覆銅微粉は、トルエン、デカン、テトラデカン、イソパラフィン系溶剤等の炭化水素の液状媒体中で単分散することが確認された。

【実施例】

【0032】

《実施例1》

溶媒と還元剤を兼ねるアルコールとして1−ヘプタノール、銅塩として酢酸銅(II)、界面活性剤Aとしてオレイルアミン、水酸化物として水酸化ナトリウム顆粒、銀塩として硝酸銀をそれぞれ用意した。

【0033】

予め、1−ヘプタノール30mL(0.2122mol)に水酸化ナトリウム顆粒0.3g(0.0075mol)を完全に溶解させた液を調製した。また、1−ヘプタノール5ml(0.0354mol)、メタノール5mL(0.1237mol)、マレイン酸0.2gの混合液に硝酸銀0.025g(0.000147mol)を完全に溶解させた液を調製した。

【0034】

〔銅粒子合成工程〕

酢酸銅(II)0.74g(0.0041mol)とメタノール2mL(0.7073mol)を混合して超音波分散機により酢酸銅をメタノール中に完全に溶解させた後、オレイルアミン5.6g(0.0209mol)を添加して再度超音波分散機にかけて完全に溶け合う状態とし、さらにこの液に1−ヘプタノール70mL(0.4951mol)を添加した。この混合液を還流器の付いたセパブルフラスコに移し、マントルヒーターにセットした。

【0035】

上記マントルヒーターにセットしたセパブルフラスコ内の液中に窒素ガスを流量500mL/minで吹き込みながら、液をプロペラにより回転速度200rpmで撹拌した。窒素ガスの吹き込みおよび撹拌を維持した状態で液温を昇温速度3.7℃/minで140℃まで上昇させ、140℃でそのまま30分保持したのち、予め調製しておいた1−ヘプタノール中に水酸化ナトリウムが溶解しているの液を140℃の状態で全量投入した。その後、撹拌は200rpmを維持し、窒素ガスはフラスコ内の気相部分に導入するように切り替えて、セパブルフラスコの液を140℃に保持しながら還流を1時間行い、この間に銅の還元析出反応を進行させた。銅析出反応開始時に液中に存在する1−ヘプタノール(溶媒)の総量は、体積70+30=100mLに相当する82.19g、0.7073molである。

【0036】

〔銀被覆工程〕

その後、200rpmの撹拌を維持しながら60℃まで冷却し、60℃に保持した状態で200rpmの撹拌を継続しながら、予め調製しておいた硝酸銀が溶解している液を5時間かけて全量添加し、銅粒子表面への銀の置換析出を試みた。

本例における銀被覆工程での反応温度は60℃、Ag+/Cuモル比は0.000147/0.0041=0.036である。

【0037】

〔固液分離・洗浄工程〕

液温が40℃以下になった後、窒素雰囲気中にて、反応後のスラリーを遠沈管4本に分配し、遠心分離機(日立工機株式会社製;CF7D2)を用いて3000rpmで10分間遠心分離することにより固液分離し、上澄みを廃棄し、固形分を回収した。

【0038】

得られた固形分を窒素雰囲気中において以下の手順で洗浄した。

1.エタノール(和光純薬工業株式会社製)100mLに無水マレイン酸(和光純薬工業株式会社製)1.0gを溶解させた液を洗浄液とし、前記の固形分が入っている遠沈管4本にこの洗浄液をそれぞれ10mLずつ添加し、5分間超音波洗浄を行った。

2.純水100mLに無水マレイン酸(和光純薬工業株式会社製)1.0gを溶解させた液を上記超音波洗浄後の遠沈管4本にそれぞれ10mLずつ加え、10秒間超音波洗浄を行った。

3.その後、上記の遠心分離機を用いて2400rpmで10分間遠心分離することにより固液分離し、上澄みを廃棄し、固形分を回収した。

4.前記の固形分を回収した遠沈管4本に、それぞれトルエン5mLとオレイルアミン0.25mLを添加し、5分間超音波洗浄し、次いで各遠沈管にメタノール10mLを加え、さらに5分間超音波洗浄した。

5.その後、上記の遠心分離機を用いて2400rpmで10分間遠心分離することにより固液分離し、上澄みを廃棄し、固形分を回収した。

【0039】

このようにして、洗浄されたペースト状の固形分を得た。この固形分をトルエンに分散させることにより分散液を得た。粒子は単分散した状態(個々の粒子が分離独立して分散している状態)となった。なお、上記固形分についてTG−DTA測定を行ったところ、そのDTA曲線から、金属粒子表面にオレイルアミンが付着していることを示すデータが得られた(以下の各例において同じ)。

【0040】

〔TEM観察〕

上記の分散液について、TEM(透過型電子顕微鏡)により粒子の観察を行った。そのTEM写真の一例を図1に示す。粒子が単分散している(個々の粒子が分離独立して分散している)ことがわかる。

倍率60万倍のTEM画像において、重なっていない独立した銅粒子300個を無作為に選んでその径(長径)を測定し、測定した全粒子の径の平均値を平均粒子径DTEMとした。その結果、DTEMは32.5nmであった。

【0041】

〔電子線回折〕

上記TEM観察において、粒子の電子線回折パターンを調べた。その結果を図2に示す。銅に起因する反射の内側に、銀に起因する反射が観測され、得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

【0042】

〔X線回折〕

上記のようにして得られた粒子からなる金属微粉末の乾燥膜を作製し、X線回折装置(理学電機社製;RAD−rB)を用いて、Cu−Kα線により、管電圧50kV、管電流100mAとして、回折角2θが20〜80°の範囲を3000ステップに分割し、1ステップ0.6secで試料を走査する方法でX線回折パターンを測定した。

また、この乾燥膜を、100℃に設定した乾燥機内(雰囲気;空気)に1.5か月保管したのち取り出し、再度上記と同条件でX線回折パターンを測定した。

【0043】

これらの結果を図3中に示す。図3からわかるように、100℃×1.5か月経過後においても、初期(図3中、bと表示)と1.5か月経過後(図3中、b’と表示)とでX線回折パターンにほとんど変化は認められず、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークは認められなかった。すなわち、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、後述比較例1のX線回折パターン(図3中、a’と表示)との対比から、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

【0044】

《比較例1》

上記の「銀被覆工程」をスキップしたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。すなわち本例では「銅粒子合成工程」を終了した銅析出反応後液をそのまま常温まで冷却し、「固液分離・洗浄工程」に移行し、銀被覆を施していない銅微粉を得た。

その粒子のTEM写真の一例を図4に示す。平均粒子径DTEMは32.8nmであった。本例で得られた粒子の電子線回折パターンを図5に示す。

この銅微粉の乾燥膜についてのX線回折パターン、およびこの乾燥膜を100℃に設定した乾燥機内(雰囲気;空気)に1.5か月保管した後のX線回折パターンを、それぞれ図3中の(a)および(a’)に示す。1.5か月経過後のX線回折パターンに銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークが観測された。このように、銅微粉は耐酸化性(耐候性)が良好でないことがわかる。

【0045】

《実施例2》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を80℃としたこと、および得られた金属微粉末の乾燥膜を100℃の乾燥機内(雰囲気;空気)に保管した期間を2.5か月としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。得られた金属微粉末の平均粒子径DTEMは47.8nmであった。

またTEMに付属のEDX装置によりEDXスペクトルを測定した。そのEDXスペクトルにはCuの他にAgの明瞭なピークが観測され、本例で得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

100℃×2.5か月経過後の乾燥膜についてのX線回折パターンには、実施例1の1.5か月経過後の場合と同様、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークは観測されなかった。したがって、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、銀被覆を施していない銅微粉と比べ、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

なお、本例における銀被覆工程での反応温度は80℃、Ag+/Cuモル比は0.036である。

【0046】

《実施例3》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を100℃とし、硝酸銀添加量を0.100g、Ag+/Cuモル比を0.144としたこと、および得られた金属微粉末の乾燥膜を100℃の乾燥機内(雰囲気;空気)に保管した期間を2.5か月としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。得られた金属微粉末の平均粒子径DTEMは28.8nmであった。

またTEMに付属のEDX装置によりEDXスペクトルを測定した。そのEDXスペクトルを図6に例示する。図6にはCuの他にAgの明瞭なピークが観測され、本例で得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

100℃×2.5か月経過後の乾燥膜についてのX線回折パターンには、実施例1の1.5か月経過後の場合と同様、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークは観測されなかった。したがって、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、銀被覆を施していない銅微粉と比べ、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

なお、本例における銀被覆工程での反応温度は100℃、Ag+/Cuモル比は0.144である。

【0047】

《実施例4》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を100℃とし、硝酸銀添加量を0.050g、Ag+/Cuモル比を0.072としたこと、および得られた金属微粉末の乾燥膜を100℃の乾燥機内(雰囲気;空気)に保管した期間を2.5か月としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。得られた金属微粉末の平均粒子径DTEMは30.1nmであった。

またTEMに付属のEDX装置によりEDXスペクトルを測定した。そのEDXスペクトルを図7に例示する。図6にはCuの他にAgの明瞭なピークが観測され、本例で得られた金属粒子は銅粒子の表面に銀が被覆されているものと推察される。

100℃×2.5か月経過後の乾燥膜についてのX線回折パターンには、銅酸化物に起因すると考えられる回折ピークがわずかに観測されたが、その回折強度は銀被覆を施していない銅微粉と比べ非常に小さいものであった。したがって、本例で得られた金属微粉末(銀被覆銅微粉)は、銀被覆を施していない銅微粉と比べ、耐酸化性(耐候性)が改善されていることが明らかである。

なお、本例における銀被覆工程での反応温度は100℃、Ag+/Cuモル比は0.072である。

【0048】

《比較例2》

上記の「銀被覆工程」において反応温度を室温(25℃±3℃)とし、硝酸銀添加量を0.100g、Ag+/Cuモル比を0.144としたことを除き、実施例1と同様の実験を行った。本例で得られた粒子のTEM写真の一例を図8に示す。この例では、銅粒子とは別に、銀粒子が新たに形成されてしまい、銅粒子表面を銀で被覆することができなかった。

【図面の簡単な説明】

【0049】

【図1】実施例1で得られた粒子のTEM写真。

【図2】実施例1で得られた粒子の電子線回折パターン。

【図3】実施例1、比較例1で得られた粒子の乾燥膜についてのX線回折パターン。

【図4】比較例1で得られた粒子のTEM写真。

【図5】比較例1で得られた粒子の電子線回折パターン。

【図6】実施例3で得られた粒子のEDXスペクトル。

【図7】実施例4で得られた粒子のEDXスペクトル。

【図8】比較例2で得られた粒子のTEM写真。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末を、前記界面活性剤Aが溶解している液温40〜110℃の有機溶媒中において、銀イオンと混合することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項2】

前記液温を40〜90℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにする請求項1に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項3】

前記液温を90超え〜110℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにする請求項1に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項4】

前記有機溶媒がアルコールであり、溶媒中における界面活性剤Aの量を[界面活性剤A]/[溶媒アルコール]のモル比が0.01〜0.5となるようにする請求項1〜3のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項5】

前記有機溶媒が、R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールである請求項1〜4のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項6】

前記有機溶媒には水酸化物イオンが溶存している請求項1〜5のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項7】

[水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比が0.008〜0.5である請求項6に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項8】

(1)R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールからなる溶媒中に、分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤A、および銅塩を溶解させた液体(反応元液)を得る工程、

(2)反応元液を溶媒アルコールの沸点ABP以下かつ(ABP−50℃)以上の温度域(ただし溶媒が2種以上のアルコールで構成される場合は最も沸点が低いアルコールの沸点をABPとする)に昇温させる工程、

(3)前記温度域の反応元液に水酸化物を[水酸化物中の水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比が0.008〜0.5となるように添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより金属銅を析出させ、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末が存在する析出反応後の液(銅析出反応後液)を得る工程、

(4)銅析出反応後液を液温40〜110℃の温度域に降温させる工程、

(5)前記降温後の温度域にて銅析出反応後液に銀イオンを添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる工程、

を有する、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項9】

前記(4)の工程で液温を40〜90℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにする請求項8に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項10】

前記(4)の工程で液温を90超え〜110℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにする請求項8に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項11】

前記(1)の工程における銅塩が塩化銅(II)または酢酸銅(II)である請求項8〜10のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項12】

前記(3)の工程における水酸化物が水酸化ナトリウムである請求項8〜11のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項13】

前記界面活性剤Aがオレイルアミンである請求項1〜12のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項1】

分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末を、前記界面活性剤Aが溶解している液温40〜110℃の有機溶媒中において、銀イオンと混合することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項2】

前記液温を40〜90℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにする請求項1に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項3】

前記液温を90超え〜110℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにする請求項1に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項4】

前記有機溶媒がアルコールであり、溶媒中における界面活性剤Aの量を[界面活性剤A]/[溶媒アルコール]のモル比が0.01〜0.5となるようにする請求項1〜3のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項5】

前記有機溶媒が、R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールである請求項1〜4のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項6】

前記有機溶媒には水酸化物イオンが溶存している請求項1〜5のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項7】

[水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比が0.008〜0.5である請求項6に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項8】

(1)R−OH、ただしRは炭素数7〜8の直鎖アルキル基、で表される1種以上のアルコールからなる溶媒中に、分子量200〜400の有機化合物からなる界面活性剤A、および銅塩を溶解させた液体(反応元液)を得る工程、

(2)反応元液を溶媒アルコールの沸点ABP以下かつ(ABP−50℃)以上の温度域(ただし溶媒が2種以上のアルコールで構成される場合は最も沸点が低いアルコールの沸点をABPとする)に昇温させる工程、

(3)前記温度域の反応元液に水酸化物を[水酸化物中の水酸化物イオン]/[溶媒アルコール]のモル比が0.008〜0.5となるように添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより金属銅を析出させ、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銅粒子の粉末が存在する析出反応後の液(銅析出反応後液)を得る工程、

(4)銅析出反応後液を液温40〜110℃の温度域に降温させる工程、

(5)前記降温後の温度域にて銅析出反応後液に銀イオンを添加し、液を撹拌しながらこの温度域に保持することにより、銅粒子の表面に金属銀を置換析出させる工程、

を有する、界面活性剤Aの分子が表面に付着しておりTEM観察により求まる平均粒子径DTEMが50nm未満である銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項9】

前記(4)の工程で液温を40〜90℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.01〜0.5となるようにする請求項8に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項10】

前記(4)の工程で液温を90超え〜110℃とし、銅に対する銀イオンの量をAg+/Cuモル比が0.05〜0.5となるようにする請求項8に記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項11】

前記(1)の工程における銅塩が塩化銅(II)または酢酸銅(II)である請求項8〜10のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項12】

前記(3)の工程における水酸化物が水酸化ナトリウムである請求項8〜11のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【請求項13】

前記界面活性剤Aがオレイルアミンである請求項1〜12のいずれかに記載の銀被覆銅微粉の製造方法。

【図3】

【図6】

【図7】

【図1】

【図2】

【図4】

【図5】

【図8】

【図6】

【図7】

【図1】

【図2】

【図4】

【図5】

【図8】

【公開番号】特開2010−65260(P2010−65260A)

【公開日】平成22年3月25日(2010.3.25)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2008−231472(P2008−231472)

【出願日】平成20年9月9日(2008.9.9)

【出願人】(504157024)国立大学法人東北大学 (2,297)

【出願人】(506334182)DOWAエレクトロニクス株式会社 (336)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成22年3月25日(2010.3.25)

【国際特許分類】

【出願日】平成20年9月9日(2008.9.9)

【出願人】(504157024)国立大学法人東北大学 (2,297)

【出願人】(506334182)DOWAエレクトロニクス株式会社 (336)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]