電子デバイス、及び電子機器

【課題】電子デバイスを小型化、低背化し、且つコストを低減する手段を得る。

【解決手段】電子デバイスは、第1の電子素子20と、第1の電子素子20を搭載する絶縁基板11と、を備えた電子デバイスであって、絶縁基板11は一方の主面に第1の電子素子20を搭載する電極パッド12を有すると共に、他方の主面に実装端子13を備え、第1の電子素子20に設けた端子と電極パッド12とは、接続用導電部材15を介して導通接続されている。

【解決手段】電子デバイスは、第1の電子素子20と、第1の電子素子20を搭載する絶縁基板11と、を備えた電子デバイスであって、絶縁基板11は一方の主面に第1の電子素子20を搭載する電極パッド12を有すると共に、他方の主面に実装端子13を備え、第1の電子素子20に設けた端子と電極パッド12とは、接続用導電部材15を介して導通接続されている。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子デバイス、及び電子機器に関し、特に電子デバイスの容器内における電子素子の支持、固定のための構造の改良に関する。

【背景技術】

【0002】

圧電振動子、中でもATカット水晶振動子は、その振動モードが厚みすべり振動であり、小型化、高周波数化に適し、且つ周波数温度特性が優れた三次曲線を有するので、電子機器等の多方面で使用されている。近年は圧電振動子の更なる小型化、低背化が強く要求されている。

特許文献1には、耐衝撃性を改善した表面実装型圧電デバイスが開示されている。表面実装型圧電デバイスは、水晶振動素子と、水晶振動素子を収容するための凹部を有する容器と、容器の上端にある端面、即ち容器の開口側の端面を封止する蓋体と、を備えている。水晶振動素子は、短冊状のATカット水晶基板と、水晶基板の両主面の略中央に配設する励振電極と、各励振電極から水晶基板の長手方向の一方の端部に延出するリード電極と、を有している。表面実装型圧電デバイスは、水晶振動素子の長手方向の一方の端部が容器の凹部の内底面に形成した電極パッドに導電性接着剤を介して片持ち状態で支持され、容器の開口側の端面を蓋体で気密封止されている。電極パッドは平坦部と凸設部とから成り、この電極パッドに導電性接着剤を塗布することにより、水晶振動素子と電極パッドとの接着強度が向上すると開示されている。また、電極パッドを平坦し、その上面に小さな球状体を含んだ導電性接着を塗布し、水晶振動素子を保持する実施例も開示されている。

【0003】

また、特許文献2には、バンプを用いて圧電振動片を正確に位置決めする、圧電振動片の製造方法が開示されている。この製造方法は、圧電体の基部表裏面の電極パッドと、圧電体の振動部の励振電極と、を一体的に形成する電極形成工程を有する圧電振動片の製造方法である。電極パッド、及び励振電極は、クロム、ニッケル等の下地層と、この下地層より表層側に金の層を有している。電極パッドには、表層側の金の層の上に、更に厚い金の層を成膜する。また、励振電極には、振動部の先端寄りに錘となる金の層を成膜し、この成膜を圧電振動片の周波数の調整に用いる。電極パッドの金層を厚くすることにより、バンプを用いてパッケージの接続電極に接合する際にバンプが下地層への到達するのを防止できるので、接合部の剥離の虞が大幅に低減できたと、開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2005−117092公報

【特許文献2】特開2007−96899公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、特許文献1に開示された手段を用いると耐衝撃性は改善されるものの、容器の所定の位置に対し水晶振動素子を精度よく位置決め、支持することが難しく、圧電デバイスの小型化に問題があった。また、特許文献2に開示されたように、金バンプを用いて圧電振動片をパッケージの接続電極に接合すると、加圧する圧力、時間等により金バンプの形状が変化し、接続電極から圧電振動片を所定の高さに正確に支持することが難しいという問題があった。

本発明は上記問題を解決するためになされたもので、絶縁基板の所定の位置に対し第1の電子素子を精度よく支持し、且つ小型、低背化した電子デバイスを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、上記の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態又は適用例として実現することが可能である。

【0007】

[適用例1]本発明に係る電子デバイスは、端子を有している電子素子と、一方の主面に前記電子素子を搭載するための電極パッドを有する絶縁基板と、前記端子と前記電極パッドとを導通接続している金属塊と、を備えていることを特徴とする電子デバイスである。

【0008】

この構成によれば、絶縁基板と電子素子との間に所定の空間部を設けて電子素子を支持すると共に、電子素子の端子と絶縁基板の電極パッドとを金属塊により電気的に導通接続するために、小型化、低背化が可能になり、絶縁基板の電子素子と対向する表面に配線回路を形成できるという効果がある。

【0009】

[適用例2]また電子デバイスは、前記電子素子が振動素子であることを特徴とする適用例1に記載の電子デバイスある。

【0010】

この構成によれば、絶縁基板との間に所定の空間を空けて振動素子を支持すると共に、振動素子と絶縁基板の電極パッドとを金属塊により電気的に導通接続し、小型で低背化した電子デバイスを構成できるという効果がある。

【0011】

[適用例3]また電子デバイスは、前記金属塊は、前記端子が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする適用例1又は2に記載の電子デバイス

である。

【0012】

この構成によれば、圧電基板に形成された凹部に金属塊、即ち金属ボール(接続用導電部材)を嵌合させ、且つこの金属ボール(接続用導電部材)を絶縁基板に形成した電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板上の所定の位置に対し圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0013】

[適用例4]また電子デバイスは、前記金属塊が、前記端子が有している貫通孔に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする適用例1又は2に記載の電子デバイスである。

【0014】

この構成によれば、圧電基板に形成した貫通孔に金属ボール(接続用導電部材)の一部を嵌合させ、且つこの金属ボール(接続用導電部材)を絶縁基板に形成した電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板上の所定の位置に対し圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0015】

[適用例5]また電子デバイスは、前記金属塊が、前記端子が有している突起部の側壁に少なくとも一部が接合している金属ボールであることを特徴とする適用例1又は2に記載の電子デバイスである。

【0016】

この構成によれば、圧電基板に形成した突起部に金属ボール(接続用導電部材)を接触させ、且つこの金属ボール(接続用導電部材)を絶縁基板に形成した電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板上の所定の位置に対し圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0017】

[適用例6]また電子デバイスは、前記金属塊は、前記絶縁基板が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする適用例1乃至5の何れか一項に記載の電子デバイスである。

【0018】

この構成によれば、絶縁基板に形成した凹部と、電子素子、又は圧電基板に形成した凹部との両方に接続用導電部材を嵌合させて電子デバイスを構成するので、絶縁基板上の所定の位置に対し電子素子、又は圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0019】

[適用例7]本発明に係る電子機器は、適用例1乃至6の何れか一項に記載の電子デバイスを備えていることを特徴とする電子機器である。

【0020】

この構成によれば、上記の電子デバイスを用いて電子機器を構成すると、小型で安定した基準周波数源を有する電子機器が構成できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【0021】

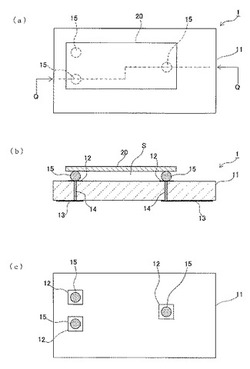

【図1】本発明に係る実施形態の電子デバイス1の構成を示した概略図であり、(a)は平面図であり、(b)は断面図あり、(c)は底面図。

【図2】電子デバイス2の構成を示した断面図。

【図3】(a)は電子デバイス3の構成を示した断面図であり、(b)は第1の電子素子の裏側の拡大斜視図。

【図4】(a)は電子デバイス4の構成を示した断面図であり、(b)は第1の電子素子の平面図。

【図5】(a)は電子デバイス5の構成を示した要部の断面図であり、(b)は第1の電子素子の要部の平面図。

【図6】(a)は第1の電子素子の要部の絶縁基板に対向する側の裏面図であり、(b)は他の実施形態に係る第1の電子素子の要部の裏面図。

【図7】(a)は電子デバイス6の構成を示す断面図であり、(b)は絶縁基板の第1の電子素子と対向する側(表面)の平面図。

【図8】(a)は電子デバイス7の構成を示す平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図9】座標軸と切断角度を説明する図。

【図10】(a)は圧電振動素子の平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図11】(a)は電子デバイス8の構成を示した平面図であり、(b)は(a)のQ−Qの断面図。

【図12】(a)は電子デバイス9の構成を示した平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図13】(a)は電子デバイス9aの構成を示した平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図14】本発明に係る電子機器の模式図。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る電子デバイス1の構成を示す概略図であり、同図(a)は平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Qの縦断面図であり、同図(c)は絶縁基板11の第1の主面(第1の電子素子20と対向する側)の平面図である。

電子デバイス1は、第1の電子素子20と、第1の電子素子20を搭載する絶縁基板11と、第1の電子素子20の複数の端子電極と絶縁基板11の複数の電極パッド12とを夫々固定し、導通する複数の金属塊(以下、接続用導電部材と称す)15と、を備えている。

絶縁基板11は、一例として矩形状のセラミック基板の一方の主面に複数の素子搭載用の電極パッド12を有すると共に、他方の主面に複数の実装端子13を備えている。図1では簡略化して少数の電極パッド12を示している。一方の主面(表面)の電極パッド12と、他方の主面(裏面)の実装端子13とは、絶縁基板11を貫通するビア電極(貫通孔(ビアホール)にビア電極ペーストを充填した導体)14により導通接続されている。

第1の電子素子20の一方の主面(図1の実施形態例では絶縁基板11と対向する面)に設けた端子電極が、接続用導電部材15を介して絶縁基板11の表面に形成した電極パッド12に導通接続されている。

接続用導電部材(金属塊)15は絶縁基板11の主面と第1の電子素子20の対向面との間に空間部(S)を形成することができる程度に厚みを有している。

【0023】

絶縁基板11は、例えばアルミナセラミック(Al2O3)材を焼成して形成されており、電極パッド12、実装端子13及びビア電極14は、例えばタングステン(W)材を用いて形成され、電極パッド12、実装端子13の表面にはニッケルメッキを下地として金メッキが施されている。

接続用導電部材(金属塊)15は、球形金属ボール、金属製の直方体、金属製の円筒体、あるいはメッキされた樹脂製ボール等である。絶縁基板11の表面に形成した電極パッド12にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、この上に接続用導電部材15を載置し、加熱して固定する。更に、接続用導電部材15の上部にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、接続用導電部材15と第1の電子素子20の端子電極とを合わせて第1の電子素子20を載置し、加熱処理して両者の固定と、電気的導通とを図る。絶縁基板11と接続用導電部材15との接着、固定と、接続用導電部材15と第1の電子素子20との接着、固定と、を分けて説明したが、同一工程で同時に行ってもよい。

絶縁基板11上に設けた電極パッド12へのクリーム半田、導電性接着剤等の塗布や、接続用導電部材15の載置、及び位置合わせは、デジタルカメラを搭載した機械装置を用いれば、比較的容易に行うことができる。

【0024】

図2は、図1に示した実施形態の電子デバイス1の変形例である電子デバイス2の構成を示す断面図であり、平面図は図1(a)とほぼ同様であるので省略する。図2に示す電子デバイス2は、素子搭載用の絶縁基板11と、絶縁基板11に搭載する第1の電子素子20a、及び第2の電子素子20bと、第1の電子素子20aと絶縁基板11とを導通接続する厚みのある接続用導電部材15と、を備えている。絶縁基板11は、一方の主面(表面)に複数の第1の電極パッド12と、複数の第2の電極パッド16と、を有し、他方の主面(裏面)の各角隅部に複数の実装端子13を有している。一方の主面(表面)の第1、及び第2の電極パッド12と、他方の主面(裏面)の実装端子13とは、絶縁基板11の肉厚内部に形成した複数のビア電極14により、夫々導通接続されている。

第2の電極パッド16には、例えば金属バンプを介して第2の電子素子20bが接続固定され、第1の電極パッド12には、接続用導電部材15を介して第1の電子素子20aが接続固定されている。つまり、第2の電子素子20bの裏面(絶縁基板11と対向する側の面)の端子電極は、金属バンプを介して夫々第2の電極パッド16に導通接続されている。第1の電子素子20aの裏面(絶縁基板11と対向する側の面)の端子電極は、第2の電子素子20bの上方に離間配置され、且つオーバーラップして、厚肉の接続用導電部材15を介して夫々第1の電極パッド12に導通接続されている。十分な厚みを有した接続用導電部材15を用いるのは、第1の電子素子20aと第2の電子素子20bとの間に空間部を設けることにより、両者が互いに接触して電気的特性が劣化するのを避けるためである。また、第1の電極パッド12と接続用導電部材15との間、接続用導電部材15と第1の電子素子20aの端子電極との間には半田、導電性接着剤等が介在し、固着と電気的導通との機能を果たしている。

【0025】

図3(a)は、図2に示した実施形態の電子デバイス2の変形例である電子デバイス3の構成を示す断面図である。電子デバイス3が、電子デバイス2の構成と異なる点は、第1の電子素子20aの一方の主面(絶縁基板11と対向する面)に固定、接続用の複数の凹部22を設けた点である。凹部22を設けることにより、接着、固定の位置精度と、固定の安定性が改善される。図3(b)は第1の電子素子20aを拡大した斜視図であり、一方の主面に凹部22が形成されている。図には示していないが、凹部22の壁面には接続用の配線導体が形成されている。凹部22の長さがL、幅がW、深さDであり、これらの値は接続用導電部材15の形状に応じて設定される。接続用導電部材15が球形の場合は長さLと幅Wとをほぼ等しくし、接続用導電部材15の直径より僅かに大きく設定し、深さDは半径程度に設定するとよい。これにより、接続用導電部材15の一部を凹部22から突出させることができる。

また、接続用導電部材15が球形の場合でも凹部22の長さLを幅Wより大きくし、接続用導電部材15が絶縁基板11の第1の電極パッド12に固着する際の位置誤差を補うようにしてもよい。

【0026】

絶縁基板11の第2の電極パッド16と、第2の電子素子20bの端子電極との接続は、第2の電極パッド16にスタッドバンプを形成し、スタッドバンプに電子素子20bの端子電極を当接させた状態で上から加圧しながら超音波を印加して行う。そして、第1の電子素子20aの一方の主面に設けた凹部22にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、これに接続用導電部材15の一部を嵌合させる。これを裏返して接続用導電部材15の他方の端部にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、絶縁基板11に形成した第1の電極パッド12に載置し、加熱してクリーム半田、導電性接着剤等を硬化させて固定し、第1の電極パッド12と第1の電子素子20aの端子電極との電気的導通を図る。

【0027】

図4は、図3に示した実施形態の電子デバイス3の変形例である電子デバイス4の構成を示す図であり、同図(a)は断面図であり、同図(b)は電子素子20aの平面図である。電子デバイス3と異なる点は、絶縁基板11に搭載する接続用導電部材15に対応する電子素子20aの主面の位置に、複数の貫通孔24が形成されている点である。貫通孔24の開口面の寸法は長さがL、幅がWであり、これらの値は接続用導電部材15の形状に依存する。図4に示した実施形態例では接続用導電部材15が球形状であり、貫通孔24の開口面の形状寸法を、接続用導電部材15の球形の直径より少し小さめに設定する。このため、接続用導電部材15の一部が電子素子20aの下面から突出する。こうすると、第1の電子素子20aは第2の電子素子20bの上方に離間して並行に固定されることになる。

【0028】

図5(a)は、第5の実施形態の電子デバイス5の要部の拡大断面図である。つまり、絶縁基板11と第1の電子素子20aとの接続部分における断面の拡大図である。電子デバイス5は、第1の電子素子20a、及び第2の電子素子20bと、第1の電子素子20a、及び第2の電子素子20bを第1の主面(第1の電子素子20aと対向する面)に搭載する絶縁基板11と、第1の電子素子20a側の端子と絶縁基板11側の電極パッド12とを導通接続する接続用導電部材15と、を備えている。

図5(b)は第1の電子素子20aの第2の主面(絶縁基板11と対向する面)の構成図である。第1の電子素子20aの第2の主面(裏面)には、第2の主面と直交して突出する複数の突起26が形成され、突起部Aを形成している。突起部Aは、仮想の四辺形の夫々一辺に直方体状の突起26を有する構成となっている。突起部Aは接続用導電部材15を囲み、突起26の壁面と、接続用導電部材15の壁面とが接触するように形成されている。突起26の高さは接続用導電部材15の高さより低く設定する。これは第2の電子素子20bと第1の電子素子20aと間に空間部を設けるようにするためである。突起部Aの内側には第1の電子素子20aの電極端子と導通する金属膜が形成されており、突起部Aの内側にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、接続用導電部材15を嵌合させ、これを絶縁基板の第1の電極パッド12にクリーム半田、導電性接着剤等を介して接続して、第1の電子素子20aと第1の電極パッド12との導通を図る。

なお、複数の突起26の形状、配置、個数は図示した例に限らず、接続用導電部材15の一部を突出させた状態で包囲、固定することができれば、どのような構成であっても良い。また、突起部Aを、中空の四角柱体、中空の円筒体から構成してもよい。

【0029】

図6(a)は、図5に示す電子デバイス5の変形例であり、第1の電子素子20aの第2の主面(裏面)に形成する突起部Aは、図5に示す突起部Aに対し、突起部Aの中心線Cの回りに45度回転した構成となっている。

図6(b)は、図6(a)に示す電子デバイス5の変形例であり、第1の電子素子20aの第2の主面(裏面)に形成する突起部Aは、図6(a)に示す突起部Aに対し、中央部寄りの2つの突起26を夫々取り去り、外寄りの突起のみを残した構成の突起部Aである。また、図6(a)に示す突起部Aに対し、外寄りの2つの突起26を取り去り、外中央寄りの突起のみを残した突起部Aを構成してもよい。要は突起部Aにより接続用導電部材15を安易に移動させない構造であればよい。

【0030】

図7は、図3に示した電子デバイス3の変形例を示す概略図であり、同図(a)は縦断面図であり、同図(b)は絶縁基板11の第1の主面、つまり第1の電子素子20aと対向する側の面の裏面図である。図7に示す電子デバイス6が、電子デバイス3と異なる点は、絶縁基板11の長手方向の端部寄りに短手方向に沿って凹部22a、22bを形成し、この凹部22a、22b内に第1の電極パッド12a、12bを埋設する。この際、電極パッド12a、12bの上端が凹部22a、22bの開口面より低い位置になるように、凹部22a、22bの深さと、電極パッド12a、12bの厚さを設定する。また、凹部22a、22bの壁面には金属膜が成膜されている。絶縁基板11の一方の主面に凹部22a、22bを形成し、この凹部22a、22bに接続用導電部材15を嵌合させることにより、絶縁基板11の所定の位置に対し、第1の電子素子20を精度よく支持することができ、小型化、低背化が可能となるという効果がある。

【0031】

図1に示す実施形態のように、絶縁基板11と第1の電子素子20との間に所定の空間部を設けて第1の電子素子20を支持すると共に、第1の電子素子20の端子と、絶縁基板の電極パッドとを電気的に導通接続することができるために、小型化、低背化が可能になり、空間部を利用して絶縁基板の電子素子と対向する表面に配線回路を形成できるという効果がある。

【0032】

図8は、本発明に係る実施形態の電子デバイス7の構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス7は、周波数を決める第1の電子素子(圧電振動素子)20aと、圧電振動素子(第1の電子素子)20aを収容する容器10と、圧電振動素子(第1の電子素子)20aと容器10の絶縁基板11とを接続する接続用導電部材15と、を備えている。容器10は、絶縁基板11と、絶縁基板11上に圧電振動素子20aを収納する収納空間を形成する蓋部材18と、を備えている。

絶縁基板11には、第1の主面(表面)の長手方向の一方の端部寄りに短手方向に沿って、圧電振動素子20aを搭載する一対の第1の電極パッド12a、12bが形成されている。第1の主面の反対側の第2の主面(裏面)の角隅部には、実装端子13(13a、13b、13c、13d)が設けられている。

一対の第1の電極パッド12a、12bと、実装端子13a、13bとは、夫々ビア電極14により導通接続されている。実装端子の1つ、例えば13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続されている。

蓋部材18は、一例として、金属板を逆凹状(逆椀状)にプレス加工し、外縁部に鍔部18aが形成された蓋が用いられる。

【0033】

図8の実施形態例に用いられる圧電振動素子20a(第1の電子素子)には、例えばATカット水晶振動素子がある。水晶等の圧電材料は三方晶系に属し、図9に示すように互いに直交する結晶軸X、Y、Zを有する。X軸、Y軸、Z軸は、夫々電気軸、機械軸、光学軸と呼称される。ATカット水晶基板32は、XZ面をX軸の回りに角度θだけ回転させた平面に沿って、水晶から切り出された平板である。ATカット水晶基板32の場合は、θは略35°15′である。なお、Y軸及びZ軸もX軸の周りにθ回転させて、夫々Y’軸、及びZ’軸とする。従って、ATカット水晶基板32は、直交する結晶軸X、Y’、Z’を有する。ATカット水晶基板32は、厚み方向がY’軸であって、Y’軸に直交するXZ’面(X軸及びZ’軸を含む面)が主面であり、厚みすべり振動が主振動として励振される。ATカット以外にカットアングルは異なるが、例えばBTカット等も用いることができる。

【0034】

即ち、図8に示す圧電基板32の一例は、図9に示すようにX軸(電気軸)、Y軸(機械軸)、Z軸(光学軸)からなる直交座標系のX軸を中心として、Z軸をY軸の−Y方向へ傾けた軸をZ’軸とし、Y軸をZ軸の+Z方向へ傾けた軸をY’軸とし、X軸とZ’軸に平行な面で構成され、Y’軸に平行な方向を厚みとするATカット水晶基板からなる。

【0035】

ATカット水晶基板の外形形状は、一般的にX軸方向を長手方向とする矩形状であり、共振周波数はY’軸方向の厚さに依存する。周波数が高く、X辺比(X/t、XはX軸方向の長さ、tは厚さ)、又はZ辺比(Z/t、ZはZ’軸方向の長さ)が大きい場合には、図8に示すように、平板形状の水晶基板32が用いられる。また、周波数が低く、X辺比(X/t)、又はZ辺比(Z/t)が小さい場合には、メサ型水晶基板(周辺部に比べ中央部を厚くした水晶基板)32が用いられる。図10はメサ型水晶振動素子の一例であり、同図(a)は平面図であり、同図(b)はQ−Q断面図である。

メサ型水晶基板32は、その中央に位置し主たる振動領域となる励振部33と、励振部33より薄肉で励振部33の周縁に沿って形成された従たる振動領域となる周辺部34と、を有している。つまり、振動領域は、励振部33と、周辺部34の一部に跨っている。図10に示す例では、圧電基板32の長手方向(図中横方向)には2段の段差があり、短手方向(図中縦方向)には図9(b)に示すように1段の段差が形成されたメサ型圧電基板を用いた圧電振動素子20aの例である。

【0036】

圧電振動素子20aは、水晶基板32の励振部33の表裏に励振電極35a、35bが形成され、励振電極35a、35bの夫々から水晶基板32の端部に設けた端子電極38a、38bに向かって延びるリード電極36a、36bが形成されている。

励振電極35a、35bに交番電圧を印加すると、水晶振動素子20aは固有の振動モード、例えばATカット水晶振動素子20aの場合は厚みすべりモードが励振される。

【0037】

図8の実施形態の電子デバイス7に用いられる圧電振動素子20aの電極端子38a、38bには、図3に示すような凹部22が形成されており、凹部22の内壁面、内底面にも電極端子38a、38bと連なる電極膜が成膜されている。また、凹部22の代わりに図4に示すような貫通孔24が形成されていてもよいし、単に平坦の電極端子であってもよい。

圧電振動素子の凹部22に導電性接着剤等を塗布し、夫々に接続用導電部材15(図8の実施形態例では金属ボール)を嵌合させ、これを反転し、導電性接着剤が塗布された絶縁基板11の第1の電極パッド12a、12bに載置し、加熱して硬化させ、固定と導通接続を図る。つまり、電極端子38a、38bと夫々電気的に連なる励振電極35a、35bは、一対の第1の電極パッド12a、12bを経由して実装端子13a、13bと導通接続している。また、実装端子13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続し、実装端子13cを接地することにより、蓋部材18は接地され、シールド効果を有することになる。

絶縁基板11の第1の主面(表面)に設けたシールリング19に蓋部材18を載置し、真空中、又は不活性ガスの雰囲気中で蓋部材18の鍔部18aにレーザーを照射し、両者を溶着し、気密封止して電子デバイス7を完成する。

【0038】

図8の実施形態に示すように、絶縁基板11と第1の電子素子(圧電振動素子)20aとの間に所定の空間部を設け、絶縁基板11の第1の電子素子と対向する表面に配線回路を形成でき、且つ絶縁基板の第1の電子素子を搭載する空間を気密封止し、小型で低背化した電子デバイスを構成できるという効果がある。

また、圧電振動素子20aに形成された凹部22に接続用導電部材15を嵌合させ、且つこの接続用導電部材15を絶縁基板11に形成した第1の電極パッド12a、12bに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板11上の所定の位置に対し圧電基板32を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

また、圧電振動素子20aに形成した貫通孔に接続用導電部材の一部を嵌合させ、且つこの接続用導電部材15を絶縁基板11に形成した第1の電極パッド12a、12bに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板11上の所定の位置に対し圧電基板32を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0039】

また、圧電振動素子20aに形成した突起部Aに接続用導電部材15を接触させ、且つこの接続用導電部材15を絶縁基板11に形成した第1の電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板11上の所定の位置に対し圧電基板32を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

また、絶縁基板11に形成した凹部22a、22bと、第1の電子素子20a、又は圧電振動素子20aに形成した凹部との両方に接続用導電部材を嵌合させて電子デバイスを構成するので、絶縁基板上の所定の位置に対し電子素子、又は圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0040】

図11は、本発明に係る実施形態の電子デバイス8の構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス8は、周波数を決める第1の電子素子(圧電振動素子)20aと、第2の電子素子(感温素子)20bと、圧電振動素子(第1の電子素子)20a、及び感温素子(第2の電子素子)20bを収容する容器10と、圧電振動素子(第1の電子素子)20aと絶縁基板11とを接続する接続用導電部材15と、を備えている。容器10は、図1で既に説明した絶縁基板11と、絶縁基板11上に圧電振動素子20a、及び感温素子(第2の電子素子)20bを収納する収納空間を形成する蓋部材18と、を備えている。

絶縁基板11には、第1の主面(表面)の長手方向の一方の端部寄りに短手方向に沿って、圧電振動素子20aを搭載する一対の第1の電極パッド12a、12bが形成されている。更に、第1の主面(表面)の長手方向の他方の端部寄りに短手方向に沿って、感温素子20bを搭載する一対の第2の電極パッド16a、16bが形成されている。第1の主面の反対側の第2の主面(裏面)の角隅部には、実装端子13(13a、13b、13c、13d)が設けられている。

一対の第1の電極パッド12a、12bと、実装端子13a、13bとは、夫々ビア電極14により導通接続されている。更に、一対の第2の電極パッド16a、16bと、実装端子13b、13dとは、ビア電極14により導通接続されている。実装端子の1つ、例えば13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続されている。

蓋部材18については、既に説明したので省略する。

【0041】

電子デバイス8に用いられる圧電振動素子20aの電極端子38a、38bには、図3に示した凹部22が形成されており、凹部22の内壁面、内底面に電極端子38a、38bと連なる電極膜が成膜されている。また、凹部22の代わりに図4に示すような貫通孔24が形成されていてもよい。導電性接着剤等を塗布した凹部22に、夫々接続用導電部材15(図11の実施形態例では金属ボール)を嵌合させ、その後、絶縁基板11を反転し、導電性接着剤が塗布された絶縁基板11の第1の電極パッド12a、12bに載置し、加熱して硬化させ、固定と導通接続を図る。つまり、電極端子38a、38bと夫々電気的に連なる励振電極35a、35bは、一対の第1の電極パッド12a、12bを経由して実装端子13a、13bと導通接続している。更に、絶縁基板11の一対の第2の電極パッド16a、16b上には、導電性接着剤40を介して感温素子20bの一対の端子電極が接着、固定されている。感温素子20bは第2の電極パッド16a、16bを介して実装端子13c、13dと導通接続され、一方の実装端子、例えば13cは主回路基板上で接地される場合が多い。また、実装端子13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続され、実装端子13cを接地することにより、蓋部材18は接地され、シールド効果を有するようになる。

感温素子20bの一例としては、温度変化に応じて物理量、例えば電気抵抗が変わるサーミスタ等を用いる。サーミスタ20bの電気抵抗の変化を外部回路で検出し、サーミスタ20bの温度が測定される。この温度から圧電振動素子20aの温度を推測でき、外部回路と併用することにより圧電振動素子20aが励振され、その周波数が補償される。

絶縁基板11と、蓋部材との溶接については既に説明したので省略する。

【0042】

図11の実施形態に示す電子デバイス8は、温度を検出する電子素子(第2の電子素子)22bを有しているので、外部の発振回路、及び補償回路と併用することにより、温度補償された電子デバイス(圧電発振器)が得られるという効果がある。

【0043】

図12は、本発明に係る実施形態の電子デバイス9の構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス9は、周波数を決める圧電振動素子20a(第1の電子素子)と、圧電振動素子20aを発振させ、且つ発振した周波数を補償するIC部品20b(第2の電子素子)と、圧電振動素子20a、及びIC部品20bを収容する容器10と、を備えている。容器10は、底板となる絶縁基板11と、絶縁基板11上に該回路基板上に搭載される電子素子を収納する収納空間を形成する蓋部材18と、を備えている。

絶縁基板11には、第1の主面(表面)の長手方向の一方の端部寄りに短手方向に沿って一対の第1の電極パッド12a、12bが形成されている。更に、第1の主面(表面)の中央の領域にはIC部品搭載用の第2の電極パッド16が形成され、第1の主面の周縁にはシールリング19が焼成されている。そして、第1の主面の反対側の第2の主面(裏面)には、複数の実装端子13が設けられている。一対の第1の電極パッド12a、12bと、実装端子13の中の2つとは、ビア電極14により導通接続されている。第2の電極パッドと、実装端子132(複数)とは、ビア電極14(複数)により導通接続されている。実装端子の1つはビア電極14によりシールリング19と導通接続されている。

【0044】

絶縁基板11の第1の主面に形成した第2の電極パッド16(複数)と、IC部品(第2の電子素子)20bの外部端子とは、例えば金属バンプ等を用いて熱圧着により接続される。IC部品20bは、圧電振動素子20aを発振させると共に、発振周波数の温度特性を補償する機能を有している。

電子デバイス9に用いられる圧電振動素子(第1の電子素子)20aの電極端子38a、38bには、図3に示したような凹部22が形成されており、凹部22の内壁面、内底面にも電極端子38a、38bと連なる電極膜が成膜されている。また、凹部22の代わりに図4に示すような貫通孔24が形成されていてもよい。圧電振動素子(第1の電子素子)20aの第2の主面に形成した各凹部22に導電性接着剤等を塗布し、夫々に接続用導電部材15(図10の実施形態では金属ボール)を嵌合させ、その後、圧電振動素子(第1の電子素子)20aを反転し、導電性接着剤を塗布した絶縁基板11上の第1の電極パッド12a、12bに載置し、加熱して硬化させ、固定と導通接続を図る。励振電極35a、35bは、夫々第1の電極パッド12a、12bを介して実装端子13と導通接続する。

【0045】

圧電振動素子(第1の電子素子)20aと、第1の電極パッド12a、12bとの間には接続用導電部材15が介在するので、圧電振動素子20aは、IC部品20b(第2の電子素子)の上方に離間して固定される。絶縁基板11の第1の主面に形成されたシールリング19に蓋部材38を載置し、真空中、又は不活性ガスの雰囲気中で、蓋部材18の外周縁に形成された鍔部18aにレーザー光を照射し、両者を溶着させて気密封止する。また、シールリング19はビア電極、絶縁基板の角隅部の壁面に形成されたキャスタレーション電極等により、実装端子13の1つと接続され、接地して用いられる場合が多い。

【0046】

図13は、本発明に係る実施形態の電子デバイス9aの構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス9aが図12に示した電子デバイス9と異なる点は容器10の構成である。電子デバイス9aの容器10は、矩形平板状の第1の絶縁基板11aと、中央に大きな貫通孔を有する額縁平板状の第2の絶縁基板11bと、を積層焼成して形成されている。第1の絶縁基板11aの表部と、第1の絶縁基板11aの表部に対して底部を積層固定され、中央部を中空とした環状体の第2の絶縁基板11bと、により圧電振動素子(第1の電子素子)20a、及びIC部品(第2の電子素子)20bを収容する収容部が形成される。

第1の絶縁基板11aは、図12に示す絶縁基板11と同様に構成されている。第2の絶縁基板11bは、セラミック材を用いて、中央部に中空を設けると共に、上部周縁にシールリング19が焼成され、形成されている。第1の絶縁基板11aの第1の主面(表面)と、第2の絶縁基板11bの中空部とで、圧電振動素子20aと、IC部品20bとを収容する空間を構成するので、蓋部材18としては平板状の金属板(コバール板)でよい。

【0047】

図12、図13の実施形態に示すように、電子デバイス9、9aは圧電振動素子(第1の電子素子)20aを励振する発振回路、及び圧電振動素子の温度を検出し、温度に対して発振周波数を補償する回路を有する電子素子(第2の電子素子)20bを有しているので、小型で低背化した温度補償型圧電発振器が得られるという効果がある。

【0048】

また、図7に示す電子デバイス7、図11に示す電子デバイス8、図12に示す電子デバイス9、図13に示す電子デバイス9aの夫々の絶縁基板11、11aの第1の電極パッドに相当する部分に、図7に示す凹部22a、22bを形成し、圧電振動素子20aに形成した凹部22と、絶縁基板11の凹部22a、22bとに接続用導電部材15を嵌合させることにより、絶縁基板11の所定の位置に対し、圧電振動素子20aの位置を精度よく配置できると共に、小型化、低背化に効果を発揮する。

【0049】

図14は本発明に係る実施形態の電子機器Dの構成を示す模式図である。電子機器Dは、上述した電子デバイスを内部に有している。

上記の電子デバイスを用いて電子機器を構成すると、小型で安定した基準周波数源を有する電子機器が構成できるという効果がある。

【符号の説明】

【0050】

1、2、3、4、5、6、7、8、9、9a…電子デバイス、D…電子機器、10…容器、11…絶縁基板、11a…第1の絶縁基板、11b…第2の絶縁基板、12、12a、12b…第1の電極パッド、13、13a、13b、13c、13d…実装端子、14…ビア電極、15…金属塊(金属塊接続用導電部材)、16、16a、16b…第2の電極パッド、18…蓋部材、18a…鍔部、19…シールリング、20…電子素子、20a…第1の電子素子、20b…第2の電子素子、22、22a、22b…凹部、24…貫通孔、26…突起、30…圧電振動素子、32…圧電基板、33…励振部、34…周辺部、35a、35b…励振電極、36a、36b…リード電極、38a、38b…電極端子、A…突起部、C1、C2、C3、C4…キャスタレーション

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子デバイス、及び電子機器に関し、特に電子デバイスの容器内における電子素子の支持、固定のための構造の改良に関する。

【背景技術】

【0002】

圧電振動子、中でもATカット水晶振動子は、その振動モードが厚みすべり振動であり、小型化、高周波数化に適し、且つ周波数温度特性が優れた三次曲線を有するので、電子機器等の多方面で使用されている。近年は圧電振動子の更なる小型化、低背化が強く要求されている。

特許文献1には、耐衝撃性を改善した表面実装型圧電デバイスが開示されている。表面実装型圧電デバイスは、水晶振動素子と、水晶振動素子を収容するための凹部を有する容器と、容器の上端にある端面、即ち容器の開口側の端面を封止する蓋体と、を備えている。水晶振動素子は、短冊状のATカット水晶基板と、水晶基板の両主面の略中央に配設する励振電極と、各励振電極から水晶基板の長手方向の一方の端部に延出するリード電極と、を有している。表面実装型圧電デバイスは、水晶振動素子の長手方向の一方の端部が容器の凹部の内底面に形成した電極パッドに導電性接着剤を介して片持ち状態で支持され、容器の開口側の端面を蓋体で気密封止されている。電極パッドは平坦部と凸設部とから成り、この電極パッドに導電性接着剤を塗布することにより、水晶振動素子と電極パッドとの接着強度が向上すると開示されている。また、電極パッドを平坦し、その上面に小さな球状体を含んだ導電性接着を塗布し、水晶振動素子を保持する実施例も開示されている。

【0003】

また、特許文献2には、バンプを用いて圧電振動片を正確に位置決めする、圧電振動片の製造方法が開示されている。この製造方法は、圧電体の基部表裏面の電極パッドと、圧電体の振動部の励振電極と、を一体的に形成する電極形成工程を有する圧電振動片の製造方法である。電極パッド、及び励振電極は、クロム、ニッケル等の下地層と、この下地層より表層側に金の層を有している。電極パッドには、表層側の金の層の上に、更に厚い金の層を成膜する。また、励振電極には、振動部の先端寄りに錘となる金の層を成膜し、この成膜を圧電振動片の周波数の調整に用いる。電極パッドの金層を厚くすることにより、バンプを用いてパッケージの接続電極に接合する際にバンプが下地層への到達するのを防止できるので、接合部の剥離の虞が大幅に低減できたと、開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2005−117092公報

【特許文献2】特開2007−96899公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、特許文献1に開示された手段を用いると耐衝撃性は改善されるものの、容器の所定の位置に対し水晶振動素子を精度よく位置決め、支持することが難しく、圧電デバイスの小型化に問題があった。また、特許文献2に開示されたように、金バンプを用いて圧電振動片をパッケージの接続電極に接合すると、加圧する圧力、時間等により金バンプの形状が変化し、接続電極から圧電振動片を所定の高さに正確に支持することが難しいという問題があった。

本発明は上記問題を解決するためになされたもので、絶縁基板の所定の位置に対し第1の電子素子を精度よく支持し、且つ小型、低背化した電子デバイスを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、上記の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態又は適用例として実現することが可能である。

【0007】

[適用例1]本発明に係る電子デバイスは、端子を有している電子素子と、一方の主面に前記電子素子を搭載するための電極パッドを有する絶縁基板と、前記端子と前記電極パッドとを導通接続している金属塊と、を備えていることを特徴とする電子デバイスである。

【0008】

この構成によれば、絶縁基板と電子素子との間に所定の空間部を設けて電子素子を支持すると共に、電子素子の端子と絶縁基板の電極パッドとを金属塊により電気的に導通接続するために、小型化、低背化が可能になり、絶縁基板の電子素子と対向する表面に配線回路を形成できるという効果がある。

【0009】

[適用例2]また電子デバイスは、前記電子素子が振動素子であることを特徴とする適用例1に記載の電子デバイスある。

【0010】

この構成によれば、絶縁基板との間に所定の空間を空けて振動素子を支持すると共に、振動素子と絶縁基板の電極パッドとを金属塊により電気的に導通接続し、小型で低背化した電子デバイスを構成できるという効果がある。

【0011】

[適用例3]また電子デバイスは、前記金属塊は、前記端子が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする適用例1又は2に記載の電子デバイス

である。

【0012】

この構成によれば、圧電基板に形成された凹部に金属塊、即ち金属ボール(接続用導電部材)を嵌合させ、且つこの金属ボール(接続用導電部材)を絶縁基板に形成した電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板上の所定の位置に対し圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0013】

[適用例4]また電子デバイスは、前記金属塊が、前記端子が有している貫通孔に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする適用例1又は2に記載の電子デバイスである。

【0014】

この構成によれば、圧電基板に形成した貫通孔に金属ボール(接続用導電部材)の一部を嵌合させ、且つこの金属ボール(接続用導電部材)を絶縁基板に形成した電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板上の所定の位置に対し圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0015】

[適用例5]また電子デバイスは、前記金属塊が、前記端子が有している突起部の側壁に少なくとも一部が接合している金属ボールであることを特徴とする適用例1又は2に記載の電子デバイスである。

【0016】

この構成によれば、圧電基板に形成した突起部に金属ボール(接続用導電部材)を接触させ、且つこの金属ボール(接続用導電部材)を絶縁基板に形成した電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板上の所定の位置に対し圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0017】

[適用例6]また電子デバイスは、前記金属塊は、前記絶縁基板が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする適用例1乃至5の何れか一項に記載の電子デバイスである。

【0018】

この構成によれば、絶縁基板に形成した凹部と、電子素子、又は圧電基板に形成した凹部との両方に接続用導電部材を嵌合させて電子デバイスを構成するので、絶縁基板上の所定の位置に対し電子素子、又は圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0019】

[適用例7]本発明に係る電子機器は、適用例1乃至6の何れか一項に記載の電子デバイスを備えていることを特徴とする電子機器である。

【0020】

この構成によれば、上記の電子デバイスを用いて電子機器を構成すると、小型で安定した基準周波数源を有する電子機器が構成できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明に係る実施形態の電子デバイス1の構成を示した概略図であり、(a)は平面図であり、(b)は断面図あり、(c)は底面図。

【図2】電子デバイス2の構成を示した断面図。

【図3】(a)は電子デバイス3の構成を示した断面図であり、(b)は第1の電子素子の裏側の拡大斜視図。

【図4】(a)は電子デバイス4の構成を示した断面図であり、(b)は第1の電子素子の平面図。

【図5】(a)は電子デバイス5の構成を示した要部の断面図であり、(b)は第1の電子素子の要部の平面図。

【図6】(a)は第1の電子素子の要部の絶縁基板に対向する側の裏面図であり、(b)は他の実施形態に係る第1の電子素子の要部の裏面図。

【図7】(a)は電子デバイス6の構成を示す断面図であり、(b)は絶縁基板の第1の電子素子と対向する側(表面)の平面図。

【図8】(a)は電子デバイス7の構成を示す平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図9】座標軸と切断角度を説明する図。

【図10】(a)は圧電振動素子の平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図11】(a)は電子デバイス8の構成を示した平面図であり、(b)は(a)のQ−Qの断面図。

【図12】(a)は電子デバイス9の構成を示した平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図13】(a)は電子デバイス9aの構成を示した平面図であり、(b)は(a)のQ−Q断面図。

【図14】本発明に係る電子機器の模式図。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る電子デバイス1の構成を示す概略図であり、同図(a)は平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Qの縦断面図であり、同図(c)は絶縁基板11の第1の主面(第1の電子素子20と対向する側)の平面図である。

電子デバイス1は、第1の電子素子20と、第1の電子素子20を搭載する絶縁基板11と、第1の電子素子20の複数の端子電極と絶縁基板11の複数の電極パッド12とを夫々固定し、導通する複数の金属塊(以下、接続用導電部材と称す)15と、を備えている。

絶縁基板11は、一例として矩形状のセラミック基板の一方の主面に複数の素子搭載用の電極パッド12を有すると共に、他方の主面に複数の実装端子13を備えている。図1では簡略化して少数の電極パッド12を示している。一方の主面(表面)の電極パッド12と、他方の主面(裏面)の実装端子13とは、絶縁基板11を貫通するビア電極(貫通孔(ビアホール)にビア電極ペーストを充填した導体)14により導通接続されている。

第1の電子素子20の一方の主面(図1の実施形態例では絶縁基板11と対向する面)に設けた端子電極が、接続用導電部材15を介して絶縁基板11の表面に形成した電極パッド12に導通接続されている。

接続用導電部材(金属塊)15は絶縁基板11の主面と第1の電子素子20の対向面との間に空間部(S)を形成することができる程度に厚みを有している。

【0023】

絶縁基板11は、例えばアルミナセラミック(Al2O3)材を焼成して形成されており、電極パッド12、実装端子13及びビア電極14は、例えばタングステン(W)材を用いて形成され、電極パッド12、実装端子13の表面にはニッケルメッキを下地として金メッキが施されている。

接続用導電部材(金属塊)15は、球形金属ボール、金属製の直方体、金属製の円筒体、あるいはメッキされた樹脂製ボール等である。絶縁基板11の表面に形成した電極パッド12にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、この上に接続用導電部材15を載置し、加熱して固定する。更に、接続用導電部材15の上部にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、接続用導電部材15と第1の電子素子20の端子電極とを合わせて第1の電子素子20を載置し、加熱処理して両者の固定と、電気的導通とを図る。絶縁基板11と接続用導電部材15との接着、固定と、接続用導電部材15と第1の電子素子20との接着、固定と、を分けて説明したが、同一工程で同時に行ってもよい。

絶縁基板11上に設けた電極パッド12へのクリーム半田、導電性接着剤等の塗布や、接続用導電部材15の載置、及び位置合わせは、デジタルカメラを搭載した機械装置を用いれば、比較的容易に行うことができる。

【0024】

図2は、図1に示した実施形態の電子デバイス1の変形例である電子デバイス2の構成を示す断面図であり、平面図は図1(a)とほぼ同様であるので省略する。図2に示す電子デバイス2は、素子搭載用の絶縁基板11と、絶縁基板11に搭載する第1の電子素子20a、及び第2の電子素子20bと、第1の電子素子20aと絶縁基板11とを導通接続する厚みのある接続用導電部材15と、を備えている。絶縁基板11は、一方の主面(表面)に複数の第1の電極パッド12と、複数の第2の電極パッド16と、を有し、他方の主面(裏面)の各角隅部に複数の実装端子13を有している。一方の主面(表面)の第1、及び第2の電極パッド12と、他方の主面(裏面)の実装端子13とは、絶縁基板11の肉厚内部に形成した複数のビア電極14により、夫々導通接続されている。

第2の電極パッド16には、例えば金属バンプを介して第2の電子素子20bが接続固定され、第1の電極パッド12には、接続用導電部材15を介して第1の電子素子20aが接続固定されている。つまり、第2の電子素子20bの裏面(絶縁基板11と対向する側の面)の端子電極は、金属バンプを介して夫々第2の電極パッド16に導通接続されている。第1の電子素子20aの裏面(絶縁基板11と対向する側の面)の端子電極は、第2の電子素子20bの上方に離間配置され、且つオーバーラップして、厚肉の接続用導電部材15を介して夫々第1の電極パッド12に導通接続されている。十分な厚みを有した接続用導電部材15を用いるのは、第1の電子素子20aと第2の電子素子20bとの間に空間部を設けることにより、両者が互いに接触して電気的特性が劣化するのを避けるためである。また、第1の電極パッド12と接続用導電部材15との間、接続用導電部材15と第1の電子素子20aの端子電極との間には半田、導電性接着剤等が介在し、固着と電気的導通との機能を果たしている。

【0025】

図3(a)は、図2に示した実施形態の電子デバイス2の変形例である電子デバイス3の構成を示す断面図である。電子デバイス3が、電子デバイス2の構成と異なる点は、第1の電子素子20aの一方の主面(絶縁基板11と対向する面)に固定、接続用の複数の凹部22を設けた点である。凹部22を設けることにより、接着、固定の位置精度と、固定の安定性が改善される。図3(b)は第1の電子素子20aを拡大した斜視図であり、一方の主面に凹部22が形成されている。図には示していないが、凹部22の壁面には接続用の配線導体が形成されている。凹部22の長さがL、幅がW、深さDであり、これらの値は接続用導電部材15の形状に応じて設定される。接続用導電部材15が球形の場合は長さLと幅Wとをほぼ等しくし、接続用導電部材15の直径より僅かに大きく設定し、深さDは半径程度に設定するとよい。これにより、接続用導電部材15の一部を凹部22から突出させることができる。

また、接続用導電部材15が球形の場合でも凹部22の長さLを幅Wより大きくし、接続用導電部材15が絶縁基板11の第1の電極パッド12に固着する際の位置誤差を補うようにしてもよい。

【0026】

絶縁基板11の第2の電極パッド16と、第2の電子素子20bの端子電極との接続は、第2の電極パッド16にスタッドバンプを形成し、スタッドバンプに電子素子20bの端子電極を当接させた状態で上から加圧しながら超音波を印加して行う。そして、第1の電子素子20aの一方の主面に設けた凹部22にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、これに接続用導電部材15の一部を嵌合させる。これを裏返して接続用導電部材15の他方の端部にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、絶縁基板11に形成した第1の電極パッド12に載置し、加熱してクリーム半田、導電性接着剤等を硬化させて固定し、第1の電極パッド12と第1の電子素子20aの端子電極との電気的導通を図る。

【0027】

図4は、図3に示した実施形態の電子デバイス3の変形例である電子デバイス4の構成を示す図であり、同図(a)は断面図であり、同図(b)は電子素子20aの平面図である。電子デバイス3と異なる点は、絶縁基板11に搭載する接続用導電部材15に対応する電子素子20aの主面の位置に、複数の貫通孔24が形成されている点である。貫通孔24の開口面の寸法は長さがL、幅がWであり、これらの値は接続用導電部材15の形状に依存する。図4に示した実施形態例では接続用導電部材15が球形状であり、貫通孔24の開口面の形状寸法を、接続用導電部材15の球形の直径より少し小さめに設定する。このため、接続用導電部材15の一部が電子素子20aの下面から突出する。こうすると、第1の電子素子20aは第2の電子素子20bの上方に離間して並行に固定されることになる。

【0028】

図5(a)は、第5の実施形態の電子デバイス5の要部の拡大断面図である。つまり、絶縁基板11と第1の電子素子20aとの接続部分における断面の拡大図である。電子デバイス5は、第1の電子素子20a、及び第2の電子素子20bと、第1の電子素子20a、及び第2の電子素子20bを第1の主面(第1の電子素子20aと対向する面)に搭載する絶縁基板11と、第1の電子素子20a側の端子と絶縁基板11側の電極パッド12とを導通接続する接続用導電部材15と、を備えている。

図5(b)は第1の電子素子20aの第2の主面(絶縁基板11と対向する面)の構成図である。第1の電子素子20aの第2の主面(裏面)には、第2の主面と直交して突出する複数の突起26が形成され、突起部Aを形成している。突起部Aは、仮想の四辺形の夫々一辺に直方体状の突起26を有する構成となっている。突起部Aは接続用導電部材15を囲み、突起26の壁面と、接続用導電部材15の壁面とが接触するように形成されている。突起26の高さは接続用導電部材15の高さより低く設定する。これは第2の電子素子20bと第1の電子素子20aと間に空間部を設けるようにするためである。突起部Aの内側には第1の電子素子20aの電極端子と導通する金属膜が形成されており、突起部Aの内側にクリーム半田、導電性接着剤等を塗布し、接続用導電部材15を嵌合させ、これを絶縁基板の第1の電極パッド12にクリーム半田、導電性接着剤等を介して接続して、第1の電子素子20aと第1の電極パッド12との導通を図る。

なお、複数の突起26の形状、配置、個数は図示した例に限らず、接続用導電部材15の一部を突出させた状態で包囲、固定することができれば、どのような構成であっても良い。また、突起部Aを、中空の四角柱体、中空の円筒体から構成してもよい。

【0029】

図6(a)は、図5に示す電子デバイス5の変形例であり、第1の電子素子20aの第2の主面(裏面)に形成する突起部Aは、図5に示す突起部Aに対し、突起部Aの中心線Cの回りに45度回転した構成となっている。

図6(b)は、図6(a)に示す電子デバイス5の変形例であり、第1の電子素子20aの第2の主面(裏面)に形成する突起部Aは、図6(a)に示す突起部Aに対し、中央部寄りの2つの突起26を夫々取り去り、外寄りの突起のみを残した構成の突起部Aである。また、図6(a)に示す突起部Aに対し、外寄りの2つの突起26を取り去り、外中央寄りの突起のみを残した突起部Aを構成してもよい。要は突起部Aにより接続用導電部材15を安易に移動させない構造であればよい。

【0030】

図7は、図3に示した電子デバイス3の変形例を示す概略図であり、同図(a)は縦断面図であり、同図(b)は絶縁基板11の第1の主面、つまり第1の電子素子20aと対向する側の面の裏面図である。図7に示す電子デバイス6が、電子デバイス3と異なる点は、絶縁基板11の長手方向の端部寄りに短手方向に沿って凹部22a、22bを形成し、この凹部22a、22b内に第1の電極パッド12a、12bを埋設する。この際、電極パッド12a、12bの上端が凹部22a、22bの開口面より低い位置になるように、凹部22a、22bの深さと、電極パッド12a、12bの厚さを設定する。また、凹部22a、22bの壁面には金属膜が成膜されている。絶縁基板11の一方の主面に凹部22a、22bを形成し、この凹部22a、22bに接続用導電部材15を嵌合させることにより、絶縁基板11の所定の位置に対し、第1の電子素子20を精度よく支持することができ、小型化、低背化が可能となるという効果がある。

【0031】

図1に示す実施形態のように、絶縁基板11と第1の電子素子20との間に所定の空間部を設けて第1の電子素子20を支持すると共に、第1の電子素子20の端子と、絶縁基板の電極パッドとを電気的に導通接続することができるために、小型化、低背化が可能になり、空間部を利用して絶縁基板の電子素子と対向する表面に配線回路を形成できるという効果がある。

【0032】

図8は、本発明に係る実施形態の電子デバイス7の構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス7は、周波数を決める第1の電子素子(圧電振動素子)20aと、圧電振動素子(第1の電子素子)20aを収容する容器10と、圧電振動素子(第1の電子素子)20aと容器10の絶縁基板11とを接続する接続用導電部材15と、を備えている。容器10は、絶縁基板11と、絶縁基板11上に圧電振動素子20aを収納する収納空間を形成する蓋部材18と、を備えている。

絶縁基板11には、第1の主面(表面)の長手方向の一方の端部寄りに短手方向に沿って、圧電振動素子20aを搭載する一対の第1の電極パッド12a、12bが形成されている。第1の主面の反対側の第2の主面(裏面)の角隅部には、実装端子13(13a、13b、13c、13d)が設けられている。

一対の第1の電極パッド12a、12bと、実装端子13a、13bとは、夫々ビア電極14により導通接続されている。実装端子の1つ、例えば13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続されている。

蓋部材18は、一例として、金属板を逆凹状(逆椀状)にプレス加工し、外縁部に鍔部18aが形成された蓋が用いられる。

【0033】

図8の実施形態例に用いられる圧電振動素子20a(第1の電子素子)には、例えばATカット水晶振動素子がある。水晶等の圧電材料は三方晶系に属し、図9に示すように互いに直交する結晶軸X、Y、Zを有する。X軸、Y軸、Z軸は、夫々電気軸、機械軸、光学軸と呼称される。ATカット水晶基板32は、XZ面をX軸の回りに角度θだけ回転させた平面に沿って、水晶から切り出された平板である。ATカット水晶基板32の場合は、θは略35°15′である。なお、Y軸及びZ軸もX軸の周りにθ回転させて、夫々Y’軸、及びZ’軸とする。従って、ATカット水晶基板32は、直交する結晶軸X、Y’、Z’を有する。ATカット水晶基板32は、厚み方向がY’軸であって、Y’軸に直交するXZ’面(X軸及びZ’軸を含む面)が主面であり、厚みすべり振動が主振動として励振される。ATカット以外にカットアングルは異なるが、例えばBTカット等も用いることができる。

【0034】

即ち、図8に示す圧電基板32の一例は、図9に示すようにX軸(電気軸)、Y軸(機械軸)、Z軸(光学軸)からなる直交座標系のX軸を中心として、Z軸をY軸の−Y方向へ傾けた軸をZ’軸とし、Y軸をZ軸の+Z方向へ傾けた軸をY’軸とし、X軸とZ’軸に平行な面で構成され、Y’軸に平行な方向を厚みとするATカット水晶基板からなる。

【0035】

ATカット水晶基板の外形形状は、一般的にX軸方向を長手方向とする矩形状であり、共振周波数はY’軸方向の厚さに依存する。周波数が高く、X辺比(X/t、XはX軸方向の長さ、tは厚さ)、又はZ辺比(Z/t、ZはZ’軸方向の長さ)が大きい場合には、図8に示すように、平板形状の水晶基板32が用いられる。また、周波数が低く、X辺比(X/t)、又はZ辺比(Z/t)が小さい場合には、メサ型水晶基板(周辺部に比べ中央部を厚くした水晶基板)32が用いられる。図10はメサ型水晶振動素子の一例であり、同図(a)は平面図であり、同図(b)はQ−Q断面図である。

メサ型水晶基板32は、その中央に位置し主たる振動領域となる励振部33と、励振部33より薄肉で励振部33の周縁に沿って形成された従たる振動領域となる周辺部34と、を有している。つまり、振動領域は、励振部33と、周辺部34の一部に跨っている。図10に示す例では、圧電基板32の長手方向(図中横方向)には2段の段差があり、短手方向(図中縦方向)には図9(b)に示すように1段の段差が形成されたメサ型圧電基板を用いた圧電振動素子20aの例である。

【0036】

圧電振動素子20aは、水晶基板32の励振部33の表裏に励振電極35a、35bが形成され、励振電極35a、35bの夫々から水晶基板32の端部に設けた端子電極38a、38bに向かって延びるリード電極36a、36bが形成されている。

励振電極35a、35bに交番電圧を印加すると、水晶振動素子20aは固有の振動モード、例えばATカット水晶振動素子20aの場合は厚みすべりモードが励振される。

【0037】

図8の実施形態の電子デバイス7に用いられる圧電振動素子20aの電極端子38a、38bには、図3に示すような凹部22が形成されており、凹部22の内壁面、内底面にも電極端子38a、38bと連なる電極膜が成膜されている。また、凹部22の代わりに図4に示すような貫通孔24が形成されていてもよいし、単に平坦の電極端子であってもよい。

圧電振動素子の凹部22に導電性接着剤等を塗布し、夫々に接続用導電部材15(図8の実施形態例では金属ボール)を嵌合させ、これを反転し、導電性接着剤が塗布された絶縁基板11の第1の電極パッド12a、12bに載置し、加熱して硬化させ、固定と導通接続を図る。つまり、電極端子38a、38bと夫々電気的に連なる励振電極35a、35bは、一対の第1の電極パッド12a、12bを経由して実装端子13a、13bと導通接続している。また、実装端子13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続し、実装端子13cを接地することにより、蓋部材18は接地され、シールド効果を有することになる。

絶縁基板11の第1の主面(表面)に設けたシールリング19に蓋部材18を載置し、真空中、又は不活性ガスの雰囲気中で蓋部材18の鍔部18aにレーザーを照射し、両者を溶着し、気密封止して電子デバイス7を完成する。

【0038】

図8の実施形態に示すように、絶縁基板11と第1の電子素子(圧電振動素子)20aとの間に所定の空間部を設け、絶縁基板11の第1の電子素子と対向する表面に配線回路を形成でき、且つ絶縁基板の第1の電子素子を搭載する空間を気密封止し、小型で低背化した電子デバイスを構成できるという効果がある。

また、圧電振動素子20aに形成された凹部22に接続用導電部材15を嵌合させ、且つこの接続用導電部材15を絶縁基板11に形成した第1の電極パッド12a、12bに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板11上の所定の位置に対し圧電基板32を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

また、圧電振動素子20aに形成した貫通孔に接続用導電部材の一部を嵌合させ、且つこの接続用導電部材15を絶縁基板11に形成した第1の電極パッド12a、12bに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板11上の所定の位置に対し圧電基板32を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0039】

また、圧電振動素子20aに形成した突起部Aに接続用導電部材15を接触させ、且つこの接続用導電部材15を絶縁基板11に形成した第1の電極パッドに導電性接着等を用いて固定するので、絶縁基板11上の所定の位置に対し圧電基板32を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

また、絶縁基板11に形成した凹部22a、22bと、第1の電子素子20a、又は圧電振動素子20aに形成した凹部との両方に接続用導電部材を嵌合させて電子デバイスを構成するので、絶縁基板上の所定の位置に対し電子素子、又は圧電基板を精度よく固定できるので、小型で低背化された電子デバイスが得られるという効果がある。

【0040】

図11は、本発明に係る実施形態の電子デバイス8の構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス8は、周波数を決める第1の電子素子(圧電振動素子)20aと、第2の電子素子(感温素子)20bと、圧電振動素子(第1の電子素子)20a、及び感温素子(第2の電子素子)20bを収容する容器10と、圧電振動素子(第1の電子素子)20aと絶縁基板11とを接続する接続用導電部材15と、を備えている。容器10は、図1で既に説明した絶縁基板11と、絶縁基板11上に圧電振動素子20a、及び感温素子(第2の電子素子)20bを収納する収納空間を形成する蓋部材18と、を備えている。

絶縁基板11には、第1の主面(表面)の長手方向の一方の端部寄りに短手方向に沿って、圧電振動素子20aを搭載する一対の第1の電極パッド12a、12bが形成されている。更に、第1の主面(表面)の長手方向の他方の端部寄りに短手方向に沿って、感温素子20bを搭載する一対の第2の電極パッド16a、16bが形成されている。第1の主面の反対側の第2の主面(裏面)の角隅部には、実装端子13(13a、13b、13c、13d)が設けられている。

一対の第1の電極パッド12a、12bと、実装端子13a、13bとは、夫々ビア電極14により導通接続されている。更に、一対の第2の電極パッド16a、16bと、実装端子13b、13dとは、ビア電極14により導通接続されている。実装端子の1つ、例えば13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続されている。

蓋部材18については、既に説明したので省略する。

【0041】

電子デバイス8に用いられる圧電振動素子20aの電極端子38a、38bには、図3に示した凹部22が形成されており、凹部22の内壁面、内底面に電極端子38a、38bと連なる電極膜が成膜されている。また、凹部22の代わりに図4に示すような貫通孔24が形成されていてもよい。導電性接着剤等を塗布した凹部22に、夫々接続用導電部材15(図11の実施形態例では金属ボール)を嵌合させ、その後、絶縁基板11を反転し、導電性接着剤が塗布された絶縁基板11の第1の電極パッド12a、12bに載置し、加熱して硬化させ、固定と導通接続を図る。つまり、電極端子38a、38bと夫々電気的に連なる励振電極35a、35bは、一対の第1の電極パッド12a、12bを経由して実装端子13a、13bと導通接続している。更に、絶縁基板11の一対の第2の電極パッド16a、16b上には、導電性接着剤40を介して感温素子20bの一対の端子電極が接着、固定されている。感温素子20bは第2の電極パッド16a、16bを介して実装端子13c、13dと導通接続され、一方の実装端子、例えば13cは主回路基板上で接地される場合が多い。また、実装端子13cはビア電極14によりシールリング19と導通接続され、実装端子13cを接地することにより、蓋部材18は接地され、シールド効果を有するようになる。

感温素子20bの一例としては、温度変化に応じて物理量、例えば電気抵抗が変わるサーミスタ等を用いる。サーミスタ20bの電気抵抗の変化を外部回路で検出し、サーミスタ20bの温度が測定される。この温度から圧電振動素子20aの温度を推測でき、外部回路と併用することにより圧電振動素子20aが励振され、その周波数が補償される。

絶縁基板11と、蓋部材との溶接については既に説明したので省略する。

【0042】

図11の実施形態に示す電子デバイス8は、温度を検出する電子素子(第2の電子素子)22bを有しているので、外部の発振回路、及び補償回路と併用することにより、温度補償された電子デバイス(圧電発振器)が得られるという効果がある。

【0043】

図12は、本発明に係る実施形態の電子デバイス9の構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス9は、周波数を決める圧電振動素子20a(第1の電子素子)と、圧電振動素子20aを発振させ、且つ発振した周波数を補償するIC部品20b(第2の電子素子)と、圧電振動素子20a、及びIC部品20bを収容する容器10と、を備えている。容器10は、底板となる絶縁基板11と、絶縁基板11上に該回路基板上に搭載される電子素子を収納する収納空間を形成する蓋部材18と、を備えている。

絶縁基板11には、第1の主面(表面)の長手方向の一方の端部寄りに短手方向に沿って一対の第1の電極パッド12a、12bが形成されている。更に、第1の主面(表面)の中央の領域にはIC部品搭載用の第2の電極パッド16が形成され、第1の主面の周縁にはシールリング19が焼成されている。そして、第1の主面の反対側の第2の主面(裏面)には、複数の実装端子13が設けられている。一対の第1の電極パッド12a、12bと、実装端子13の中の2つとは、ビア電極14により導通接続されている。第2の電極パッドと、実装端子132(複数)とは、ビア電極14(複数)により導通接続されている。実装端子の1つはビア電極14によりシールリング19と導通接続されている。

【0044】

絶縁基板11の第1の主面に形成した第2の電極パッド16(複数)と、IC部品(第2の電子素子)20bの外部端子とは、例えば金属バンプ等を用いて熱圧着により接続される。IC部品20bは、圧電振動素子20aを発振させると共に、発振周波数の温度特性を補償する機能を有している。

電子デバイス9に用いられる圧電振動素子(第1の電子素子)20aの電極端子38a、38bには、図3に示したような凹部22が形成されており、凹部22の内壁面、内底面にも電極端子38a、38bと連なる電極膜が成膜されている。また、凹部22の代わりに図4に示すような貫通孔24が形成されていてもよい。圧電振動素子(第1の電子素子)20aの第2の主面に形成した各凹部22に導電性接着剤等を塗布し、夫々に接続用導電部材15(図10の実施形態では金属ボール)を嵌合させ、その後、圧電振動素子(第1の電子素子)20aを反転し、導電性接着剤を塗布した絶縁基板11上の第1の電極パッド12a、12bに載置し、加熱して硬化させ、固定と導通接続を図る。励振電極35a、35bは、夫々第1の電極パッド12a、12bを介して実装端子13と導通接続する。

【0045】

圧電振動素子(第1の電子素子)20aと、第1の電極パッド12a、12bとの間には接続用導電部材15が介在するので、圧電振動素子20aは、IC部品20b(第2の電子素子)の上方に離間して固定される。絶縁基板11の第1の主面に形成されたシールリング19に蓋部材38を載置し、真空中、又は不活性ガスの雰囲気中で、蓋部材18の外周縁に形成された鍔部18aにレーザー光を照射し、両者を溶着させて気密封止する。また、シールリング19はビア電極、絶縁基板の角隅部の壁面に形成されたキャスタレーション電極等により、実装端子13の1つと接続され、接地して用いられる場合が多い。

【0046】

図13は、本発明に係る実施形態の電子デバイス9aの構成を示す概略図であり、同図(a)は蓋部材18を省略した平面図であり、同図(b)は(a)のQ−Q断面図である。電子デバイス9aが図12に示した電子デバイス9と異なる点は容器10の構成である。電子デバイス9aの容器10は、矩形平板状の第1の絶縁基板11aと、中央に大きな貫通孔を有する額縁平板状の第2の絶縁基板11bと、を積層焼成して形成されている。第1の絶縁基板11aの表部と、第1の絶縁基板11aの表部に対して底部を積層固定され、中央部を中空とした環状体の第2の絶縁基板11bと、により圧電振動素子(第1の電子素子)20a、及びIC部品(第2の電子素子)20bを収容する収容部が形成される。

第1の絶縁基板11aは、図12に示す絶縁基板11と同様に構成されている。第2の絶縁基板11bは、セラミック材を用いて、中央部に中空を設けると共に、上部周縁にシールリング19が焼成され、形成されている。第1の絶縁基板11aの第1の主面(表面)と、第2の絶縁基板11bの中空部とで、圧電振動素子20aと、IC部品20bとを収容する空間を構成するので、蓋部材18としては平板状の金属板(コバール板)でよい。

【0047】

図12、図13の実施形態に示すように、電子デバイス9、9aは圧電振動素子(第1の電子素子)20aを励振する発振回路、及び圧電振動素子の温度を検出し、温度に対して発振周波数を補償する回路を有する電子素子(第2の電子素子)20bを有しているので、小型で低背化した温度補償型圧電発振器が得られるという効果がある。

【0048】

また、図7に示す電子デバイス7、図11に示す電子デバイス8、図12に示す電子デバイス9、図13に示す電子デバイス9aの夫々の絶縁基板11、11aの第1の電極パッドに相当する部分に、図7に示す凹部22a、22bを形成し、圧電振動素子20aに形成した凹部22と、絶縁基板11の凹部22a、22bとに接続用導電部材15を嵌合させることにより、絶縁基板11の所定の位置に対し、圧電振動素子20aの位置を精度よく配置できると共に、小型化、低背化に効果を発揮する。

【0049】

図14は本発明に係る実施形態の電子機器Dの構成を示す模式図である。電子機器Dは、上述した電子デバイスを内部に有している。

上記の電子デバイスを用いて電子機器を構成すると、小型で安定した基準周波数源を有する電子機器が構成できるという効果がある。

【符号の説明】

【0050】

1、2、3、4、5、6、7、8、9、9a…電子デバイス、D…電子機器、10…容器、11…絶縁基板、11a…第1の絶縁基板、11b…第2の絶縁基板、12、12a、12b…第1の電極パッド、13、13a、13b、13c、13d…実装端子、14…ビア電極、15…金属塊(金属塊接続用導電部材)、16、16a、16b…第2の電極パッド、18…蓋部材、18a…鍔部、19…シールリング、20…電子素子、20a…第1の電子素子、20b…第2の電子素子、22、22a、22b…凹部、24…貫通孔、26…突起、30…圧電振動素子、32…圧電基板、33…励振部、34…周辺部、35a、35b…励振電極、36a、36b…リード電極、38a、38b…電極端子、A…突起部、C1、C2、C3、C4…キャスタレーション

【特許請求の範囲】

【請求項1】

端子を有している電子素子と、

一方の主面に前記電子素子を搭載するための電極パッドを有する絶縁基板と、

前記端子と前記電極パッドとを導通接続している金属塊と、

を備えていることを特徴とする電子デバイス。

【請求項2】

前記電子素子が振動素子であることを特徴とする請求項1に記載の電子デバイス。

【請求項3】

前記金属塊は、前記端子が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子デバイス。

【請求項4】

前記金属塊は、前記端子が有している貫通孔に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子デバイス。

【請求項5】

前記金属塊は、前記端子が有している突起部の側壁に少なくとも一部が接合している金

属ボールであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子デバイス。

【請求項6】

前記金属塊は、前記絶縁基板が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の電子デバイス。

【請求項7】

請求項1乃至6の何れか一項に記載の電子デバイスを備えていることを特徴とする電子機器。

【請求項1】

端子を有している電子素子と、

一方の主面に前記電子素子を搭載するための電極パッドを有する絶縁基板と、

前記端子と前記電極パッドとを導通接続している金属塊と、

を備えていることを特徴とする電子デバイス。

【請求項2】

前記電子素子が振動素子であることを特徴とする請求項1に記載の電子デバイス。

【請求項3】

前記金属塊は、前記端子が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子デバイス。

【請求項4】

前記金属塊は、前記端子が有している貫通孔に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子デバイス。

【請求項5】

前記金属塊は、前記端子が有している突起部の側壁に少なくとも一部が接合している金

属ボールであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子デバイス。

【請求項6】

前記金属塊は、前記絶縁基板が有している凹部に一部が収容されている金属ボールであることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の電子デバイス。

【請求項7】

請求項1乃至6の何れか一項に記載の電子デバイスを備えていることを特徴とする電子機器。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【公開番号】特開2013−102015(P2013−102015A)

【公開日】平成25年5月23日(2013.5.23)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−244215(P2011−244215)

【出願日】平成23年11月8日(2011.11.8)

【出願人】(000002369)セイコーエプソン株式会社 (51,324)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年5月23日(2013.5.23)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年11月8日(2011.11.8)

【出願人】(000002369)セイコーエプソン株式会社 (51,324)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]