電池

【課題】電池の箔状正極板の未塗工部と箔状負極板との間で生じる短絡故障を可及的に抑制する。

【解決手段】活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素3が備えられ、発電要素3における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部3a,3bが配置され、前記箔状正極板の未形成部3aと前記箔状負極板の未形成部3bとは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池において、前記箔状正極板の未形成部3a側に位置する第1の端部から前記箔状負極板の未形成部3b側に位置する第2の端部に亘って配置されている前記セパレータにおいて、前記第1の端部が、前記第2の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSが備えられている。

【解決手段】活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素3が備えられ、発電要素3における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部3a,3bが配置され、前記箔状正極板の未形成部3aと前記箔状負極板の未形成部3bとは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池において、前記箔状正極板の未形成部3a側に位置する第1の端部から前記箔状負極板の未形成部3b側に位置する第2の端部に亘って配置されている前記セパレータにおいて、前記第1の端部が、前記第2の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSが備えられている。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、夫々活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素が備えられ、前記発電要素における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部が配置され、前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池に関する。

【背景技術】

【0002】

かかる電池の発電要素は、夫々活物質層を形成した箔状正極板及び箔状負極板を、セパレータを挟んだ状態で積層して構成するもので、セパレータを両極板間に配置して、両極板間の電気的な絶縁とイオン等の移動を確保している。

このような構成の発電要素から電気配線を引き出すために、箔状正極板等に活物質層を形成しない未形成部を配置している。

このような形式で発電要素に対する電気配線を行うものとしては、下記特許文献1に記載のような、長尺帯状に形成した箔状正極板等を巻回して積層させた、いわゆる巻回型の発電要素が一般的に良く知られている。

巻回型の発電要素を有する電池では、箔状正極板及び箔状負極板の幅方向端部を、活物質を塗布しない未塗工部(上記未形成部に相当)として、その未塗工部を、正極と負極とで、幅方向の逆側に突出させて、正極及び負極の配線用の電極として取り出す構成とする場合が多い。

【0003】

発電要素を上記のような構成とする場合、何らかの理由で発生した熱でセパレータが収縮し、箔状正極板の未塗工部と箔状負極板とが接触してしまうことが考えられる。

箔状正極板の未塗工部が接触する相手方の箔状負極板の活物質は、箔状正極板に塗布される活物質に比べて抵抗値が低く、箔状正極板の未塗工部と箔状負極板とが接触してしまうと、大きな電流が流れて発熱する。

このような箔状正極板の未塗工部と箔状負極板との接触を避ける手法としては、例えば、下記特許文献2に記載のように、箔状正極板の未塗工部に高抵抗の保護層を塗布することで、箔状負極板と接触した場合でも電流が極力流れないようにする手法も考えられる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2009−105075号公報

【特許文献2】特開2007−95656号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上述の箔状正極板の未塗工部に高抵抗の層を別途形成する手法では、それだけ製造工程が複雑化して、製造コストの上昇を招いてしまう不都合がある。

本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、製造コストの上昇を抑制しながら、電池の発熱を抑制する点にある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本出願の第1の発明は、夫々活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素が備えられ、前記発電要素における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部が配置され、前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池において、前記箔状正極板の前記未形成部側に位置する第1の端部から前記箔状負極板の前記未形成部側に位置する第2の端部に亘って配置されている前記セパレータにおいて、前記第1の端部が、前記第2の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段が備えられている。

【0007】

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、セパレータにおける、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させることで、セパレータが熱によって縮もうとするときに、上記押圧力によってセパレータが押さえ込まれて、箔状正極板の上記未形成部側では縮みにくく、箔状負極板の上記未形成部側では縮み易くなる。

このため、箔状負極板の上記未形成部側で先行して短絡が発生する。

この短絡は、箔状正極板の活物質層形成領域と、箔状負極板の活物質層形成領域あるいは箔状負極板の上記未形成部との接触で発生するものであるため、箔状正極板に形成する活物質層は比較的に抵抗が高いことから、短絡故障によって流れる電流は、上記の正極側の上記未形成部での短絡故障ほどには大きくない。

従って、電池は、箔状負極板の上記未形成部側での短絡によって、過大な電流による発熱を伴うことなく、緩やかに故障していく。

【0008】

又、本出願の第2の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内部空間において、前記セパレータにおける前記第1の端部に対する収納幅を、前記第2の端部に対する収納幅よりも幅狭に設定することによって構成されている。

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させるように、電池筐体の形状を設定している。

【0009】

又、本出願の第3の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内壁と前記発電要素との間に配置されて、前記発電要素を押圧する押圧部材にて構成されている。

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させるように、電池筐体内において、電池筐体の内壁と発電要素との間に、発電要素を押圧する押圧部材を配置する。

【0010】

又、本出願の第4の発明は、上記第3の発明の構成に加えて、前記押圧部材は、略平行姿勢で対向する一対の押圧板と、その一対の押圧板の端部同士を連結する連結部とを有する形状に形成され、前記一対の押圧板が、前記発電要素を挟み込んで押圧する姿勢で配置されている。

すなわち、一対の押圧板を連結部で連結して構成した押圧部材で、発電要素を挟み込んで押圧する。

【0011】

又、本出願の第5の発明は、上記第4の発明の構成に加えて、前記押圧部材の少なくとも一部が、前記設定方向で前記発電要素の両側に位置する前記電池筐体の一対の内壁に接当している。

すなわち、押圧部材が、前記設定方向の両端部において、電池筐体の一対の内壁によって位置規制され、一対の内壁間でつっぱり部材のように配置されるので、電池筐体に振動や衝撃が加わった際に、発電要素の変位を抑制することができる。

【0012】

又、本出願の第6の発明は、上記第5の発明の構成に加えて、前記電池筐体の内部空間が略直方体形状に形成され、前記電池筐体における、前記一対の押圧板が接当する内壁と前記一対の内壁との双方に直交する内壁に、前記押圧部材の前記連結部が接当する状態で配置されている。

すなわち、押圧部材の連結部も電池筐体の内壁に接当する状態で配置されるので、電池筐体内において、発電要素をより一層安定的に支持できる。

【0013】

又、本出願の第7の発明は、上記第3の発明の構成に加えて、前記押圧部材は、前記発電要素の外周に巻回した帯状部材にて構成されている。

すなわち、帯状部材を発電要素の外周に巻回して、発電要素を押圧する。

【0014】

又、本出願の第8の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、前記発電要素の前記セパレータにおける、前記第1の端部を、電池筐体の外部から押圧するように構成されている。

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させるように、電池筐体の外部から押圧する。

電池筐体は、薄い板材にて構成される場合が多く、電池筐体の外部から押圧して電池筐体を変形させ、間接的に発電要素を押圧する。

【0015】

又、本出願の第9の発明は、上記第8の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、複数の電池を並べて構成される電池モジュールにおいて、電池間に配置されるスペーサにて構成されている。

すなわち、複数の電池を連結して電池モジュールとして構成する場合、電池間にスペーサを配置して、複数の電池と電池間のスペーサとを一体にして緊圧をかける構成となる。

このスペーサの形状を、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させる形状とするのである。

【0016】

又、本出願の第10の発明は、上記第1〜第9のいずれかの発明の構成に加えて、前記発電要素は、長尺帯状に形成された前記箔状正極板と長尺帯状に形成された前記箔状負極板とを、長尺帯状に形成された前記セパレータを挟んだ状態で、前記設定方向を巻回軸芯方向とする巻回軸芯周りに巻回して構成され、前記箔状正極板及び前記箔状負極板の幅方向端部に前記未形成部が形成され、前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記幅方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記幅方向で突出する状態で配置されている。

すなわち、発電要素をいわゆる巻回型の発電要素として構成するものであり、巻回型の発電要素において、セパレータが熱で収縮する際に、箔状負極板の上記未形成部側から先行して短絡し、箔状負極板の上記未形成部側での短絡によって、過大な電流による発熱を伴うことなく、緩やかに故障していく。

【発明の効果】

【0017】

上記第1の発明によれば、箔状負極板の上記未形成部側で、抵抗の高い活物質層を形成した箔状正極板との間で先行して短絡が発生し、過大な電流による発熱を伴うことなく、緩やかに故障していくので、箔状正極板の上記未形成部と箔状負極板との間で生じる短絡故障を可及的に抑制して、過大な発熱を防止することができる。

もって、箔状正極板に高抵抗層を形成する工程を不要とするか、あるいは、高抵抗層を設けるにしても、簡易的なもので済ませることで、製造コストの上昇を抑制しながら、電池の発熱を抑制できるものとなった。

又、上記第2の発明によれば、電池筐体の形状設定だけで、発電要素に適切な押圧力を印加できるので、装置コストの上昇を抑制しながら電池の過大な発熱を防止することができる。

更には、電池筐体で発電要素を押圧するので、発電要素を安定的に支持できる。

又、上記第3の発明によれば、電池筐体の内壁と発電要素との間に、発電要素を押圧する押圧部材を配置するだけで、発電要素に適切な押圧力を印加できるので、簡便に電池の過大な発熱を防止することができる。

更には、電池筐体の内壁と発電要素との間に配置される押圧部材で発電要素を押圧するので、発電要素を安定的に支持できる。

【0018】

又、上記第4の発明によれば、一対の押圧板を連結部で連結して構成した押圧部材で、発電要素を挟み込んで押圧するので、押圧部材の組み付け作業を簡単な作業で行える。

又、上記第5の発明によれば、電池の過大な発熱を防止するための押圧部材を、発電要素の変位を抑制することにも利用できるので、コスト上昇を抑制しながら、電池の機能向上を図ることができる。

又、上記第6の発明によれば、押圧部材の連結部も電池筐体の内壁に接当する状態で配置されるので、電池筐体内において、発電要素をより一層安定的に支持でき、更に電池の機能向上を図ることができる。

【0019】

又、上記第7の発明によれば、帯状部材を発電要素の外周に巻回して、発電要素を押圧するので、発電要素を確実に押圧することができる。

又、上記第8の発明によれば、電池筐体の外部から押圧して電池筐体を変形させ、間接的に発電要素を押圧するので、電池筐体や電池筐体内部の構成に変更を加えることなく、簡便に電池の過大な発熱を防止することができる。

更には、電池筐体を変形させて発電要素を押圧するので、発電要素を安定的に支持できる。

又、上記第9の発明によれば、電池モジュールに使用されるスペーサを、発電要素の押圧のためにも利用するので、装置コストの上昇を可及的に抑制しながら、電池の過大な発熱を抑制することができる。

又、上記第10の発明によれば、巻回型の発電要素を有する電池において、箔状正極板の上記未形成部と箔状負極板との間で生じる短絡故障を可及的に抑制して、過大な発熱を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【0020】

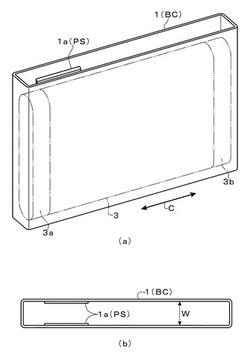

【図1】本発明の実施の形態にかかる電池の外観斜視図

【図2】本発明の第1実施形態にかかる電池の内部構成を示す斜視図

【図3】本発明の第1実施形態にかかる電池筐体の斜視図及び平面図

【図4】本発明の実施の形態にかかる発電要素の斜視図

【図5】本発明の第1実施形態に関連する他の実施形態を示す平面図

【図6】本発明の第2実施形態にかかる電池の内部構成を示す斜視図

【図7】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図8】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図9】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図10】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図11】本発明の第3実施形態にかかる電池の外観斜視図

【図12】本発明の第3実施形態にかかる電池モジュールの平面図

【図13】本発明のその他の実施形態にかかる電池筐体の斜視図及び平面視による電池の概略断面図

【図14】本発明のその他の実施形態にかかる電池の外観斜視図

【図15】本発明のその他の実施形態にかかる平面視による電池の概略断面図

【図16】本発明のその他の実施形態にかかる押圧手段の概略形状を示す図

【発明を実施するための形態】

【0021】

以下、本発明の電池の実施の形態を図面に基づいて説明する。

本実施の形態では、電池として二次電池の1例である非水電解液二次電池(より具体的にはリチウムイオン電池)を例示して説明する。

【0022】

〔第1実施形態〕

図1の斜視図に示すように、本第1実施形態の非水電解液二次電池RBは、缶体1の開放面に蓋部2を被せて溶接して構成した電池筐体BC(以下において、単に「筐体BC」と称する)を有している。蓋部2は、短冊状の長方形の板材にて形成され、それの筐体BC外方側となる面に正極の電極端子である端子ボルト5と負極の電極端子である端子ボルト7とが取り付けられている。

缶体1は蓋部2の形状に合わせて扁平形状の直方体であり、従って、筐体BC全体としても扁平な略直方体形状を有しており、筐体BCの内部空間も略直方体形状となっている。

【0023】

筐体BCの内方側には、図2において2点鎖線で示す発電要素3と集電体4,6とが電解液に一部浸される状態で収納配置されている。図2は、缶体1を除いた状態で、下方側から見上げた斜視図として、筐体BCの内方側を示している。

集電体4,6は、発電要素3と端子ボルト5,7とを電気的に接続するための部材であり、何れも導電体にて形成されている。

集電体4と集電体6とは、略同一形状のものが対称に配置される関係となっているが、材質が異なっており、正極側の集電体4はアルミニウムを主成分とする材料にて形成され、負極側の集電体6は銅を主成分とする材料にて形成されている。

【0024】

集電体4,6の概略形状は、上記の金属材料の板状部材を、筐体BCの短辺側の側面に沿う姿勢で屈曲形成して略L字状としており、端子ボルト5,7の配置面である蓋部2の表面に沿って延びる部分と、蓋部2の長手方向端部付近で下方側へ90度屈曲して、蓋部2の法線方向に延びる縦姿勢部分とが連なる形状を有している。集電体4,6の上記縦姿勢部分において、更に発電要素3側に屈曲させて、発電要素3と接続するための接続部4a,6aが形成されている。

【0025】

発電要素3は、図4に示すように、長尺帯状に形成された箔状正極板31と長尺帯状に形成された箔状負極板32とからなる一対の電極板31,32の夫々に、活物質層を塗布により形成して、それらを同じく長尺帯状のセパレータ33を挟んで巻回する状態で積層した、いわゆる巻回型の発電要素として構成されている。箔状正極板31等は、扁平の巻回軸周りに巻回され、巻回したものも、電池筐体BCの形状に合わせて扁平形状となっている。

図4では、活物質の塗布領域を2重の斜線で示している。

【0026】

箔状正極板31及び箔状負極板32における活物質層の形成状態は、夫々の幅方向端部に、活物質層を形成していない未形成部3a,3bを形成している。換言すると、発電要素3の巻回軸芯方向を設定方向として、その設定方向の端部に未形成部3a,3bを配置している。

本第1実施形態及び以下の各実施形態では活物質層を塗布によって形成する場合を例示しているので、以下において、上記「未形成部3a,3b」を、一般的な呼称である「未塗工部3a,3b」と称する。

箔状正極板31の未塗工部3aと、箔状負極板32の未塗工部3bとは、箔状正極板31等の幅方向(上記設定方向、すなわち、発電要素3の巻回軸芯方向と一致)で反対側(逆側)の端部に位置しており、箔状正極板31の未塗工部3aは、箔状負極板32及びセパレータ33の端縁よりも上記幅方向に突出し、箔状負極板32の未塗工部3bは、箔状正極板31及びセパレータ33の端縁よりも上記幅方向に突出している。又、セパレータ33の上記幅方向での長さは、箔状正極板31及び箔状負極板32の活物質塗布幅よりも若干幅広に設定しており、箔状正極板31の未塗工部3a側に位置する端部(第1の端部)から箔状負極板32の未塗工部3b側に位置する端部(第2の端部)に亘って配置されている。

従って、箔状正極板31,箔状負極板32及びセパレータ33を巻回した状態では、図4に示すように、巻回軸芯方向の両端部に未塗工部3a,3bが位置する。

発電要素3の缶体1内での配置姿勢は、箔状正極板31等の巻回軸心が蓋部2の長手方向と平行となる姿勢としており、発電要素3を集電体4,6と接合する際は、集電体4の接続部4aを箔状正極板31の未塗工部3aの並びの隙間に入り込ませた状態で、束ねた未塗工部3aと接続部4aとを溶接し、集電体6の接続部6aを箔状負極板32の未塗工部3bの並びの隙間に入り込ませた状態で、束ねた未塗工部3bと接続部6aとを溶接する。尚、集電体4,6の接続部4a,6aと未塗工部3a,3bとの接続態様としては、未塗工部3a,3bの外側に接続部4a,6aが位置する位置関係として、両者を溶接するようにしても良い。

【0027】

上述のように金属製(具体的には、アルミニウムを主成分とする金属製)の蓋部2に取り付けられている正極側の端子ボルト5は正極側の集電体4に電気的に接続され、負極側の端子ボルト7は負極側の集電体6に電気的に接続されている。

正極側の集電体4は、端子ボルト5の頭部側に一体形成されているリベット8を経て端子ボルト5に電気的に接続され、リベット8は、集電体4,集電体4及びリベット8と蓋部2との間の電気的絶縁のための下部ガスケット12,蓋部2,リベット8を含む端子ボルト5と蓋部2との間の電気的絶縁のための上部ガスケット11を貫通した状態で、筐体BC内方側端部でかしめられ、これによって集電体4を蓋部2に固定している。

負極側も同様の構成であり、負極側の集電体6は、端子ボルト7の頭部側に一体形成されているリベット15を経て端子ボルト7に電気的に接続され、リベット15は、集電体6,集電体6及びリベット15と蓋部2との間の電気的絶縁のための下部ガスケット18,蓋部2,リベット15を含む端子ボルト7と蓋部2との間の電気的絶縁のための上部ガスケット17を貫通した状態で、筐体BC内方側端部でかしめられ、これによって集電体6を蓋部2に固定している。

【0028】

筐体BCを構成する缶体1は、金属製(より具体的には、アルミニウムを主成分とする金属製)であり、図3に示すように、有底筒状(より具体的には有底矩形筒状)に形成され、缶体1を平面視で示す図3(b)にも示すように、缶体1の内壁には、発電要素3の配置空間を挟んで対称位置に、段差状の凸部1aが形成されている。

この凸部1aの存在によって、缶体1の内部空間における発電要素3の収納幅が部分的に狭くなっている。

この凸部1aの形成位置は、横方向(矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向)では、蓋部2に組み付けた発電要素3を缶体1内に挿入して、図3において2点鎖線にて示す位置に位置させたときに、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第1の端部)から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、上下方向での凸部1aの形成位置は、発電要素3の外周の扁平面の略全体を覆う範囲としている。

発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間において、凸部1aを形成していない領域での短辺方向での幅(図3(b)において「W」で示す幅)に対して、略一致するように設定されており、一対の凸部1aの形成範囲で発電要素3の収納幅が狭くなっていることで、凸部1aが発電要素3を押圧することになる。

従って、発電要素3を収納する電池筐体BCの内部空間において、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第2の端部)に対する収納幅を、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部に対する収納幅よりも幅狭に設定することによって、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部が、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSが構成されている。

【0029】

二次電池RBとして組み立てた後に、何らかの理由によって発電要素3が過熱状態となると、その熱によってセパレータ33が縮むが、上記のようにして、缶体1の内壁に形成されている凸部1aによって、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲が押圧されているので、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(図4において矢印Bで指し示す位置)が先行して縮むことになる。

この結果、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32とが短絡する。箔状正極板31に塗布する活物質は、箔状負極板32に塗布する活物質よりも抵抗が高く、この短絡によって流れる短絡電流によって発熱はするが、その発熱の程度は小さく、その状態を維持しながら徐々に二次電池RBが故障して行く。

【0030】

従って、上記押圧手段PSが押圧する、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部の詳細な位置としては、必ずしもセパレータ33の端縁を含む必要はない。

上記押圧手段PSによるセパレータ33に対する押圧位置は、上述のように、セパレータ33の縮み方が、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32との短絡が先行して発生する縮み方となるように設定されていれば良い。

【0031】

缶体1の内壁に形成する凸部1aの具体形状としては、図3に例示するもの以外にも各種の形状が考えられ、図3(b)と同様の平面視で示す図5(a)〜図5(c)のような形状としても良い。

図5(a)は、凸部1aの段差の端部をテーパ状としたものを示しており、図5(b)は、凸部1aの段差を形成するについて、缶体1の壁厚さを変化させるのではなく、缶体1の壁面を、プレス加工等によって、缶体1の内方側へ突出させたものを示している。

又、図5(c)は、凸部1aの形状を単純な段差ではなく、半球状あるいは半円柱状の突起を整列させて凸部1aを形成したものを示している。

【0032】

〔第2実施形態〕

次に第2実施形態について説明する。

本第2実施形態は、上記第1実施形態とは、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部が、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSの具体的な構成が異なる。

上記第1実施形態では、缶体1の内壁に凸部1aを形成して、発電要素3を押圧しているが、本第2実施形態では、缶体1の各内壁は略一様な平面に形成し、缶体1の内壁と発電要素3との間に、図6に示すような押圧部材13を上記押圧手段PSとして挟み込むことで、発電要素3を押圧する。内壁に凸部1aを形成しない点以外は、本第2実施形態の缶体1は、上記第1実施形態の缶体1と共通の構成であり、有底矩形筒状とする形状や金属製とする材質についても共通である。

【0033】

図2に示す、蓋部2に、端子ボルト5,7や集電体4,6、並びに、発電要素3を組み付けた蓋部2側の組品の構成は、本第2実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、又、図4に示す発電要素3の構成も、本第2実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、それらの構成については説明を省略する。

【0034】

図6は、図2と対応させて示すもので、缶体1を取り除くと共に、発電要素3を2点鎖線で示して、下方側からの斜視図として示している。

図6に示す押圧部材13は、発電要素3の外周形状に適合するように、長方形の板体をU字状に屈曲形成した形状を有しており、略平行姿勢で対向する一対の押圧板13a,13bと、その一対の押圧板13a,13bの端部同士を連結する連結部13cとを有する形状に形成されている。

発電要素3における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部寄りの位置において、発電要素3を下方側から挟み込む状態で配置されて、一対の押圧板13a,13bが発電要素3を挟み込んで押圧している。

押圧部材13の材質は、例えば樹脂により構成すれば良い。

より厳密な押圧部材13の存在位置は、矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向(図6において矢印Cにて示す方向)では、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、上下方向での押圧部材13の存在範囲は、発電要素3の外周の扁平面の略全体を覆うと共に、下端側は缶体1の缶底に接当する範囲としており、発電要素3の下端と缶体1の缶底との間に押圧部材13を配置して、二次電池RBに振動や衝撃が作用した際に、押圧部材13が発電要素3の下方側への移動を阻止する。

発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されているので、その発電要素3の外周面と缶体1の内壁との間に、上記押圧部材13が存在することで、押圧部材13が発電要素3を押圧することになる。

【0035】

二次電池RBとして組み立てた後に、何らかの理由によって発電要素3が過熱状態となると、その熱によってセパレータ33が縮むが、上記のようにして、押圧部材13が、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲を押圧しているので、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(図4において矢印Bで指し示す位置)が先行して縮むことになる。

この結果、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32とが短絡する。箔状正極板31に塗布する活物質は抵抗が高く、この短絡によって流れる短絡電流によって発熱はするが、その発熱の程度は小さく、その状態を維持しながら徐々に二次電池RBが故障して行く。

【0036】

押圧部材13の具体形状は、図6に示す形状のもの以外にも、各種の形状とすることができる。

それらの具体例を説明すると、先ず、図6と対応した下方側からの斜視図である図7に示すように、発電要素3の巻回軸芯方向(図7において矢印Cにて示す方向)での押圧部材13の存在幅は、箔状正極板31の未塗工部3a側端部の設定幅に限定せず、セパレータ33の略全幅を覆うように設定しても良い。この場合でも、箔状正極板31の未塗工部3a側と箔状負極板32の未塗工部3b側とで、押圧部材13の厚さに差を付けて、箔状正極板31の未塗工部3a側を厚く設定すれば、箔状正極板31の未塗工部3a側で発電要素3をより強く押圧することになり、セパレータ33は、箔状負極板32の未塗工部3b側から縮むことになる。

【0037】

又、図6と対応する図8に示すように、基本は図6に示すものと同様にU字状の屈曲形状としながら、更に、押圧部材13の一部、より具体的には、押圧部材13の下端部を、発電要素3の巻回軸芯方向に、先端が缶体1の内壁に接当する位置まで両側に延出させた延出部21を備える構成としても良い。延出部21の存在幅をこのように設定することで、延出部21の両側の先端が、発電要素3の巻回軸芯と直交する一対の内壁(集電体4,6の縦姿勢部分が近接する内壁)に位置規制される。連結部13cの下端側が缶体1の缶底に接当している点は、図6に示す構成と同様である。

延出部21が、発電要素3の巻回軸芯と直交する一対の内壁に位置規制されることで、二次電池RBに振動や衝撃が加わったときに、発電要素3の巻回軸芯方向において、押圧部材13の移動が阻止される。押圧部材13は、発電要素3を挟み込む状態で押圧しているので、結果として、発電要素3の変位が抑制されることになる。

更に、延出部21の先端を位置規制している一対の内壁と、一対の押圧板13a,13bが接当している一対の内壁との双方に直交する内壁である缶底に押圧部材13の連結部13cが接当しているので、押圧部材13に対して各方向から変位を抑制する構成となっており、その結果、二次電池RBに振動や衝撃が加わった際の発電要素3の変位抑制効果も大となる。

押圧部材13が発電要素3を押圧することによる効果は、図6によって説明したものと同様である。

【0038】

又、押圧部材13の他の具体例としては、図6と対応する図9に示すように、発電要素3の巻回軸芯周りに発電要素3の外周に巻回した帯状部材としても良い。

図9に示す構成での押圧部材13の存在位置は、矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向では、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、押圧部材13の下端が缶体1の缶底に接当している点も上述した押圧部材13の他の具体例と同様であり、発電要素3の下端と缶体1の缶底との間に押圧部材13を配置して、二次電池RBに振動や衝撃が作用した際に、押圧部材13が発電要素3の下方側への移動を阻止する。

図9に示す構成でも、発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されているので、その発電要素3の外周面と缶体1の内壁との間に、上記押圧部材13が存在することで、押圧部材13が発電要素3を押圧することになる。

押圧部材13を、図9に示すように帯状とする具体的な手法としては、例えば、電気的絶縁材料にて構成される樹脂テープを発電要素3の外周に厚く巻回する手法でも良いし、帯状に樹脂成形する手法でも良い。

【0039】

又、押圧部材13の更なる具体例としては、図6と対応する図10(a)に示すように、長方形の板材をコの字状に屈曲形成すると共に、正極側の集電体4の背面側(発電要素3の存在側と反対側)から集電体4と発電要素3の未塗工部3a側とを挟み込むように配置する構成としても良い。すなわち、押圧部材13の構成自体は、図6に示すものと同様に、略平行姿勢で対向する一対の押圧板13a,13bと、その一対の押圧板13a,13bの端部同士を連結する連結部13cとを有する形状に形成するのであるが、一対の押圧板13a,13bが発電要素3を挟み込む方向が異なる。

【0040】

このように構成する場合も、押圧部材13における一対の対向面が、発電要素3に対して、横方向では、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲を挟み込み、又、上下方向では、発電要素3の外周の扁平面の略全体を挟み込んでいる。

図10(a)で示す具体例でも、発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されており、発電要素3の外周と缶体1の内壁との間に押圧部材13を配置することで、押圧部材13が発電要素3を押圧することになる。

更に、図10(a)で示すコの字状の形状以外に、図10(a)で示すものと同様の配置形態をとる押圧部材13として、図10(b)で示すように、平面視でU字状に形成しても良いし、図10(c)に示すように、平面視で、円弧状部分と平行平板部分とを組み合わせた形状としても良い。

【0041】

〔第3実施形態〕

次に第3実施形態について説明する。

本第3実施形態は、上記第1実施形態とは、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部が、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSの具体的な構成が異なる。

上記第1実施形態や上記第2実施形態における押圧手段PSが電池筐体BCの内部に組み込まれているのに対して、本第3実施形態の押圧手段PSは、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部を、電池筐体BCの外部から押圧するように構成されている。

すなわち、缶体1の外部から押圧して缶体1の壁面を撓ませることで、間接的に発電要素3を押圧する。

従って、上記第1実施形態のように、内壁に凸部1aを形成する必要はないが、凸部1aを形成しない点以外は、本第3実施形態の缶体1も、上記第1実施形態の缶体1と共通の構成であり、有底矩形筒状とする形状や金属製とする材質についても共通である。

【0042】

図2に示す、蓋部2に、端子ボルト5,7や集電体4,6、並びに、発電要素3を組み付けた、蓋部2側の組品の構成は、本第3実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、又、図4に示す発電要素3の構成も、本第3実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、それらの構成については説明を省略する。

【0043】

本第3実施形態の二次電池RBは、図11及び図12に示すように、二次電池RBを複数個並べた状態で備えた電池モジュールBMを構成しており、その電池モジュールBMにおいて、二次電池RB間に配置されるスペーサ41を利用して、缶体1の外部から間接的に発電要素3を押圧している。すなわち、上記押圧手段PSをスペーサ41にて構成している。

電池モジュールBMは、二次電池RBとスペーサ41との位置関係を示す図11及び二次電池RBをスペーサ41と共にケース42に収納した状態を平面視で示す図12に示すように、二次電池RB間にスペーサ41を挟んだ状態で相互に密着させ、直方体形状のケース42の内部空間に収納する。

図示を省略するが、ケース42には、二次電池RBの並び方向で対向する一対の側壁を接近方向に変位させることで、収納されている二次電池RBに対して、二次電池RBの並び方向で設定押圧力を作用させる機構が組み込まれており、二次電池RBをケース42に収納した状態で、二次電池RBの並びに対していわゆる緊圧を印加する。

【0044】

スペーサ41は、二次電池RBの扁平面に相当する面積を有する板材に、矩形の台地状に突出する凸部41aを形成して構成しており、この凸部41aの形成位置は、二次電池RBとスペーサ41とを、図11及び図12に示す姿勢で重ね合わせた状態で、横方向(矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向)では、凸部41aが接触する二次電池RB内の発電要素3において、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、セパレータ33の幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、上下方向では、発電要素3の外周の扁平面の略全体を覆う範囲としている。

又、凸部41aの突出高さは、図12に示すように二次電池RBをケース42に収納して緊圧した状態で、凸部41aの存在によって二次電池RBの缶体1の壁面が凹状に湾曲したときに、その湾曲した凹状の空間内に収まる高さとしている。これによって、スペーサ41における凸部41aを形成していない部分も二次電池RBの缶体1表面に接当し、二次電池RB全体を安定した姿勢で押圧することができる。

【0045】

図11及び図12では、並べて配置する二次電池RBの正極及び負極の向きを全て同一とする場合を例示しており、図11に示すスペーサ41の凸部41aは、スペーサ41の裏面(反対側の面)にも形成されており、その形成位置は、スペーサ41の板面に対して対称位置に設定されている。

二次電池RBの正極及び負極の向きを交互として並べて配置する場合は、スペーサ41の表裏で、凸部41aは、互いに逆側の端部寄り位置に配置される。

又、図示を省略するが、二次電池RBの扁平面に接当するケース42の一対の側板にも、スペーサ41の凸部41aと同様の形状の凸部が、スペーサ41の凸部41aの形成位置と対応する位置に形成されている。従って、厳密には、ケース42も押圧手段PSの一部を構成している。

【0046】

発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されているので、上述のように、スペーサ41の凸部41a等が二次電池RBの缶体1側面を両側から押圧して引退側に湾曲させると、その缶体1の側面の変形によって発電要素3を両側から押圧することになる。

上記二次電池RBを図12に示すように電池モジュールBMとして組み立てた後に、何らかの理由によって発電要素3が過熱状態となると、その熱によってセパレータ33が縮むが、上記のようにして、凸部41a等が、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲を、缶体1の側板を介して押圧しているので、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(図4において矢印Bで指し示す位置)が先行して縮むことになる。

この結果、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32とが短絡する。箔状正極板31に塗布する活物質は抵抗が高く、この短絡によって流れる短絡電流によって発熱はするが、その発熱の程度は小さく、その状態を維持しながら徐々に二次電池RBが故障して行く。

【0047】

〔その他の実施形態〕

以下、本発明のその他の実施形態を列記する。

(1)上記の各実施形態では、発電要素3及びそれを収納する電池筐体BCの形状を扁平形状とする場合を例示しているが、扁平形状とする必要は必ずしもなく、例えば円柱形状とする場合にも本発明を適用できる。

(2)上記の各実施形態では、活物質を塗布した長尺帯状の箔状正極板31等を巻回した巻回型の発電要素3を例示しているが、箔状正極板,箔状負極板及びセパレータを何れも平シート状に形成し、それらを積層して発電要素を構成する場合にも本発明を適用できる。

【0048】

(3)上記各実施形態では、上記設定方向(上記各実施例における発電要素3の巻回軸芯方向)での押圧手段PSの押圧範囲は、発電要素3のセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、セパレータ33の幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲としているが、発電要素3のセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、セパレータ33の幅方向の中央位置を超えて、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも手前側の設定位置に至る範囲であっても良く、要は、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部付近にかかる押圧力が、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部付近にかかる押圧力よりも小さければ良い。

【0049】

具体例としては、缶体1の手前側側面を一部切り欠いて示す図13(a)に示すように、缶体1の扁平面をなす両内壁面に、缶体1の高さ方向に延びる帯状の段差として形成された凸部51を、矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向に並べて配置する構成としても良い。帯状の凸部51は、上記第1実施形態における凸部1aと同様に、発電要素3の収納幅を部分的に狭くして、缶体1によって発電要素3を部分的に押圧するものである。

上記の凸部51と発電要素3の構成部材との相対的な位置関係を図13(b)を参照して説明する。

図13(b)は、二次電池RBの平面視による断面を模式的に示すもので、上記凸部51と発電要素3の構成部材との位置関係を分かり易く示すために、箔状正極板31及びその箔状正極板31に塗布した正極活物質層31a,箔状負極板32及びその箔状負極板32に塗布した負極活物質層32a,並びに,セパレータ33の厚さ等を誇張して図示している。尚、図13(b)では、図面を見易くするために、断面を示す斜線の図示を省略している。

矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向に並ぶ凸部51は、正極の未塗工部3a側の端(図13(b)における左端)に位置する凸部51が、セパレータ33における、正極の未塗工部3a側端部を押圧する位置関係となっている。

【0050】

一方、負極の未塗工部3b側の端(図13(b)における右端)に位置する凸部51は、セパレータ33における、負極の未塗工部3b側端部よりも若干内方側位置を押圧する位置関係となっている。

従って、セパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第1の端部)が、セパレータ33における、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(上記第2の端部)よりも強く押圧される関係となっており、二次電池RBの過熱に伴ってセパレータ33が縮んだときに、負極側において先行して短絡が発生し、過度の温度上昇を伴うことなく二次電池RBが緩やかに故障する。

【0051】

更に他の具体例としては、上記第3実施形態における図11と対応する図14に示すように、複数個の二次電池RBで構成する電池モジュールにおいて、二次電池RB間に配置されるスペーサ61を利用して、缶体1の外部から間接的に発電要素3を押圧する構成においても、スペーサ61の表裏両面に形成する凸部61aを、図13(a)の缶体1内壁面に形成する凸部51と同様の形状及び配置としても良い。

上記の凸部61aと発電要素3の構成部材との相対的な位置関係を図15に示す。

図15は、スペーサ61に挟まれた状態の二次電池RBの平面視による断面を、上述の図13(b)と同様に模式的に示すもので、上記凸部61aと発電要素3の構成部材との位置関係を分かり易く示すために、箔状正極板31及びその箔状正極板31に塗布した正極活物質層31a,箔状負極板32及びその箔状負極板32に塗布した負極活物質層32a,並びに,セパレータ33の厚さ等を誇張して図示している。尚、図15でも、図面を見易くするために、断面を示す斜線の図示を省略している。

【0052】

矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向に並ぶ凸部61aは、正極の未塗工部3a側の端(図15における左端)に位置する凸部61aが、セパレータ33における、正極の未塗工部3a側端部を押圧する位置関係となっている。

一方、負極の未塗工部3b側の端(図15における右端)に位置する凸部61aは、セパレータ33における、負極の未塗工部3b側端部よりも若干内方側位置を押圧する位置関係となっている。

従って、セパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第1の端部)が、セパレータ33における、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(上記第2の端部)よりも強く押圧される関係となっており、二次電池RBの過熱に伴ってセパレータ33が縮んだときに、負極側において先行して短絡が発生し、過度の温度上昇を伴うことなく二次電池RBが緩やかに故障する。

更に、図13及び図14で示す具体例については、缶体1の内壁面に形成する凸部51及びスペーサ61に形成する凸部61aの具体的な形状は適宜に変更可能であり、例えば、図16に示すように、凸部71を島状に並べて配置するような構成としても良い。

【0053】

(4)上記各実施形態では、本発明をリチウムイオン電池に適用する場合を例示しているが、リチウムイオン電池以外の二次電池や、更には、一次電池にも本発明を適用できる。

(5)上記第3実施形態では、二次電池RBを複数個並べて配置して構成した電池モジュールBMを例示して、押圧手段PSにて電池筐体BCの外部から発電要素3を間接的に押圧する場合を例示しているが、電池モジュールBMではなく、単体の二次電池RBに対して、上記第3実施形態におけるスペーサ41のような部材で、二次電池RBの電池筐体BCを押圧するようにしても良い。

【符号の説明】

【0054】

3 発電要素

3a,3b 未塗工部

13 押圧部材

13a,13b 押圧板

13c 連結部

31 箔状正極板

32 箔状負極板

33 セパレータ

41 スペーサ

BC 電池筐体

BM 電池モジュール

PS 押圧手段

【技術分野】

【0001】

本発明は、夫々活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素が備えられ、前記発電要素における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部が配置され、前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池に関する。

【背景技術】

【0002】

かかる電池の発電要素は、夫々活物質層を形成した箔状正極板及び箔状負極板を、セパレータを挟んだ状態で積層して構成するもので、セパレータを両極板間に配置して、両極板間の電気的な絶縁とイオン等の移動を確保している。

このような構成の発電要素から電気配線を引き出すために、箔状正極板等に活物質層を形成しない未形成部を配置している。

このような形式で発電要素に対する電気配線を行うものとしては、下記特許文献1に記載のような、長尺帯状に形成した箔状正極板等を巻回して積層させた、いわゆる巻回型の発電要素が一般的に良く知られている。

巻回型の発電要素を有する電池では、箔状正極板及び箔状負極板の幅方向端部を、活物質を塗布しない未塗工部(上記未形成部に相当)として、その未塗工部を、正極と負極とで、幅方向の逆側に突出させて、正極及び負極の配線用の電極として取り出す構成とする場合が多い。

【0003】

発電要素を上記のような構成とする場合、何らかの理由で発生した熱でセパレータが収縮し、箔状正極板の未塗工部と箔状負極板とが接触してしまうことが考えられる。

箔状正極板の未塗工部が接触する相手方の箔状負極板の活物質は、箔状正極板に塗布される活物質に比べて抵抗値が低く、箔状正極板の未塗工部と箔状負極板とが接触してしまうと、大きな電流が流れて発熱する。

このような箔状正極板の未塗工部と箔状負極板との接触を避ける手法としては、例えば、下記特許文献2に記載のように、箔状正極板の未塗工部に高抵抗の保護層を塗布することで、箔状負極板と接触した場合でも電流が極力流れないようにする手法も考えられる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2009−105075号公報

【特許文献2】特開2007−95656号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上述の箔状正極板の未塗工部に高抵抗の層を別途形成する手法では、それだけ製造工程が複雑化して、製造コストの上昇を招いてしまう不都合がある。

本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、製造コストの上昇を抑制しながら、電池の発熱を抑制する点にある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本出願の第1の発明は、夫々活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素が備えられ、前記発電要素における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部が配置され、前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池において、前記箔状正極板の前記未形成部側に位置する第1の端部から前記箔状負極板の前記未形成部側に位置する第2の端部に亘って配置されている前記セパレータにおいて、前記第1の端部が、前記第2の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段が備えられている。

【0007】

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、セパレータにおける、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させることで、セパレータが熱によって縮もうとするときに、上記押圧力によってセパレータが押さえ込まれて、箔状正極板の上記未形成部側では縮みにくく、箔状負極板の上記未形成部側では縮み易くなる。

このため、箔状負極板の上記未形成部側で先行して短絡が発生する。

この短絡は、箔状正極板の活物質層形成領域と、箔状負極板の活物質層形成領域あるいは箔状負極板の上記未形成部との接触で発生するものであるため、箔状正極板に形成する活物質層は比較的に抵抗が高いことから、短絡故障によって流れる電流は、上記の正極側の上記未形成部での短絡故障ほどには大きくない。

従って、電池は、箔状負極板の上記未形成部側での短絡によって、過大な電流による発熱を伴うことなく、緩やかに故障していく。

【0008】

又、本出願の第2の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内部空間において、前記セパレータにおける前記第1の端部に対する収納幅を、前記第2の端部に対する収納幅よりも幅狭に設定することによって構成されている。

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させるように、電池筐体の形状を設定している。

【0009】

又、本出願の第3の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内壁と前記発電要素との間に配置されて、前記発電要素を押圧する押圧部材にて構成されている。

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させるように、電池筐体内において、電池筐体の内壁と発電要素との間に、発電要素を押圧する押圧部材を配置する。

【0010】

又、本出願の第4の発明は、上記第3の発明の構成に加えて、前記押圧部材は、略平行姿勢で対向する一対の押圧板と、その一対の押圧板の端部同士を連結する連結部とを有する形状に形成され、前記一対の押圧板が、前記発電要素を挟み込んで押圧する姿勢で配置されている。

すなわち、一対の押圧板を連結部で連結して構成した押圧部材で、発電要素を挟み込んで押圧する。

【0011】

又、本出願の第5の発明は、上記第4の発明の構成に加えて、前記押圧部材の少なくとも一部が、前記設定方向で前記発電要素の両側に位置する前記電池筐体の一対の内壁に接当している。

すなわち、押圧部材が、前記設定方向の両端部において、電池筐体の一対の内壁によって位置規制され、一対の内壁間でつっぱり部材のように配置されるので、電池筐体に振動や衝撃が加わった際に、発電要素の変位を抑制することができる。

【0012】

又、本出願の第6の発明は、上記第5の発明の構成に加えて、前記電池筐体の内部空間が略直方体形状に形成され、前記電池筐体における、前記一対の押圧板が接当する内壁と前記一対の内壁との双方に直交する内壁に、前記押圧部材の前記連結部が接当する状態で配置されている。

すなわち、押圧部材の連結部も電池筐体の内壁に接当する状態で配置されるので、電池筐体内において、発電要素をより一層安定的に支持できる。

【0013】

又、本出願の第7の発明は、上記第3の発明の構成に加えて、前記押圧部材は、前記発電要素の外周に巻回した帯状部材にて構成されている。

すなわち、帯状部材を発電要素の外周に巻回して、発電要素を押圧する。

【0014】

又、本出願の第8の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、前記発電要素の前記セパレータにおける、前記第1の端部を、電池筐体の外部から押圧するように構成されている。

すなわち、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させるように、電池筐体の外部から押圧する。

電池筐体は、薄い板材にて構成される場合が多く、電池筐体の外部から押圧して電池筐体を変形させ、間接的に発電要素を押圧する。

【0015】

又、本出願の第9の発明は、上記第8の発明の構成に加えて、前記押圧手段は、複数の電池を並べて構成される電池モジュールにおいて、電池間に配置されるスペーサにて構成されている。

すなわち、複数の電池を連結して電池モジュールとして構成する場合、電池間にスペーサを配置して、複数の電池と電池間のスペーサとを一体にして緊圧をかける構成となる。

このスペーサの形状を、セパレータにおける、箔状正極板の上記未形成部側の端部(上記第1の端部)に対して、箔状負極板の上記未形成部側の端部(上記第2の端部)よりも強い押圧力を作用させる形状とするのである。

【0016】

又、本出願の第10の発明は、上記第1〜第9のいずれかの発明の構成に加えて、前記発電要素は、長尺帯状に形成された前記箔状正極板と長尺帯状に形成された前記箔状負極板とを、長尺帯状に形成された前記セパレータを挟んだ状態で、前記設定方向を巻回軸芯方向とする巻回軸芯周りに巻回して構成され、前記箔状正極板及び前記箔状負極板の幅方向端部に前記未形成部が形成され、前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記幅方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記幅方向で突出する状態で配置されている。

すなわち、発電要素をいわゆる巻回型の発電要素として構成するものであり、巻回型の発電要素において、セパレータが熱で収縮する際に、箔状負極板の上記未形成部側から先行して短絡し、箔状負極板の上記未形成部側での短絡によって、過大な電流による発熱を伴うことなく、緩やかに故障していく。

【発明の効果】

【0017】

上記第1の発明によれば、箔状負極板の上記未形成部側で、抵抗の高い活物質層を形成した箔状正極板との間で先行して短絡が発生し、過大な電流による発熱を伴うことなく、緩やかに故障していくので、箔状正極板の上記未形成部と箔状負極板との間で生じる短絡故障を可及的に抑制して、過大な発熱を防止することができる。

もって、箔状正極板に高抵抗層を形成する工程を不要とするか、あるいは、高抵抗層を設けるにしても、簡易的なもので済ませることで、製造コストの上昇を抑制しながら、電池の発熱を抑制できるものとなった。

又、上記第2の発明によれば、電池筐体の形状設定だけで、発電要素に適切な押圧力を印加できるので、装置コストの上昇を抑制しながら電池の過大な発熱を防止することができる。

更には、電池筐体で発電要素を押圧するので、発電要素を安定的に支持できる。

又、上記第3の発明によれば、電池筐体の内壁と発電要素との間に、発電要素を押圧する押圧部材を配置するだけで、発電要素に適切な押圧力を印加できるので、簡便に電池の過大な発熱を防止することができる。

更には、電池筐体の内壁と発電要素との間に配置される押圧部材で発電要素を押圧するので、発電要素を安定的に支持できる。

【0018】

又、上記第4の発明によれば、一対の押圧板を連結部で連結して構成した押圧部材で、発電要素を挟み込んで押圧するので、押圧部材の組み付け作業を簡単な作業で行える。

又、上記第5の発明によれば、電池の過大な発熱を防止するための押圧部材を、発電要素の変位を抑制することにも利用できるので、コスト上昇を抑制しながら、電池の機能向上を図ることができる。

又、上記第6の発明によれば、押圧部材の連結部も電池筐体の内壁に接当する状態で配置されるので、電池筐体内において、発電要素をより一層安定的に支持でき、更に電池の機能向上を図ることができる。

【0019】

又、上記第7の発明によれば、帯状部材を発電要素の外周に巻回して、発電要素を押圧するので、発電要素を確実に押圧することができる。

又、上記第8の発明によれば、電池筐体の外部から押圧して電池筐体を変形させ、間接的に発電要素を押圧するので、電池筐体や電池筐体内部の構成に変更を加えることなく、簡便に電池の過大な発熱を防止することができる。

更には、電池筐体を変形させて発電要素を押圧するので、発電要素を安定的に支持できる。

又、上記第9の発明によれば、電池モジュールに使用されるスペーサを、発電要素の押圧のためにも利用するので、装置コストの上昇を可及的に抑制しながら、電池の過大な発熱を抑制することができる。

又、上記第10の発明によれば、巻回型の発電要素を有する電池において、箔状正極板の上記未形成部と箔状負極板との間で生じる短絡故障を可及的に抑制して、過大な発熱を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【0020】

【図1】本発明の実施の形態にかかる電池の外観斜視図

【図2】本発明の第1実施形態にかかる電池の内部構成を示す斜視図

【図3】本発明の第1実施形態にかかる電池筐体の斜視図及び平面図

【図4】本発明の実施の形態にかかる発電要素の斜視図

【図5】本発明の第1実施形態に関連する他の実施形態を示す平面図

【図6】本発明の第2実施形態にかかる電池の内部構成を示す斜視図

【図7】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図8】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図9】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図10】本発明の第2実施形態に関連する他の実施形態の電池の内部構成を示す斜視図

【図11】本発明の第3実施形態にかかる電池の外観斜視図

【図12】本発明の第3実施形態にかかる電池モジュールの平面図

【図13】本発明のその他の実施形態にかかる電池筐体の斜視図及び平面視による電池の概略断面図

【図14】本発明のその他の実施形態にかかる電池の外観斜視図

【図15】本発明のその他の実施形態にかかる平面視による電池の概略断面図

【図16】本発明のその他の実施形態にかかる押圧手段の概略形状を示す図

【発明を実施するための形態】

【0021】

以下、本発明の電池の実施の形態を図面に基づいて説明する。

本実施の形態では、電池として二次電池の1例である非水電解液二次電池(より具体的にはリチウムイオン電池)を例示して説明する。

【0022】

〔第1実施形態〕

図1の斜視図に示すように、本第1実施形態の非水電解液二次電池RBは、缶体1の開放面に蓋部2を被せて溶接して構成した電池筐体BC(以下において、単に「筐体BC」と称する)を有している。蓋部2は、短冊状の長方形の板材にて形成され、それの筐体BC外方側となる面に正極の電極端子である端子ボルト5と負極の電極端子である端子ボルト7とが取り付けられている。

缶体1は蓋部2の形状に合わせて扁平形状の直方体であり、従って、筐体BC全体としても扁平な略直方体形状を有しており、筐体BCの内部空間も略直方体形状となっている。

【0023】

筐体BCの内方側には、図2において2点鎖線で示す発電要素3と集電体4,6とが電解液に一部浸される状態で収納配置されている。図2は、缶体1を除いた状態で、下方側から見上げた斜視図として、筐体BCの内方側を示している。

集電体4,6は、発電要素3と端子ボルト5,7とを電気的に接続するための部材であり、何れも導電体にて形成されている。

集電体4と集電体6とは、略同一形状のものが対称に配置される関係となっているが、材質が異なっており、正極側の集電体4はアルミニウムを主成分とする材料にて形成され、負極側の集電体6は銅を主成分とする材料にて形成されている。

【0024】

集電体4,6の概略形状は、上記の金属材料の板状部材を、筐体BCの短辺側の側面に沿う姿勢で屈曲形成して略L字状としており、端子ボルト5,7の配置面である蓋部2の表面に沿って延びる部分と、蓋部2の長手方向端部付近で下方側へ90度屈曲して、蓋部2の法線方向に延びる縦姿勢部分とが連なる形状を有している。集電体4,6の上記縦姿勢部分において、更に発電要素3側に屈曲させて、発電要素3と接続するための接続部4a,6aが形成されている。

【0025】

発電要素3は、図4に示すように、長尺帯状に形成された箔状正極板31と長尺帯状に形成された箔状負極板32とからなる一対の電極板31,32の夫々に、活物質層を塗布により形成して、それらを同じく長尺帯状のセパレータ33を挟んで巻回する状態で積層した、いわゆる巻回型の発電要素として構成されている。箔状正極板31等は、扁平の巻回軸周りに巻回され、巻回したものも、電池筐体BCの形状に合わせて扁平形状となっている。

図4では、活物質の塗布領域を2重の斜線で示している。

【0026】

箔状正極板31及び箔状負極板32における活物質層の形成状態は、夫々の幅方向端部に、活物質層を形成していない未形成部3a,3bを形成している。換言すると、発電要素3の巻回軸芯方向を設定方向として、その設定方向の端部に未形成部3a,3bを配置している。

本第1実施形態及び以下の各実施形態では活物質層を塗布によって形成する場合を例示しているので、以下において、上記「未形成部3a,3b」を、一般的な呼称である「未塗工部3a,3b」と称する。

箔状正極板31の未塗工部3aと、箔状負極板32の未塗工部3bとは、箔状正極板31等の幅方向(上記設定方向、すなわち、発電要素3の巻回軸芯方向と一致)で反対側(逆側)の端部に位置しており、箔状正極板31の未塗工部3aは、箔状負極板32及びセパレータ33の端縁よりも上記幅方向に突出し、箔状負極板32の未塗工部3bは、箔状正極板31及びセパレータ33の端縁よりも上記幅方向に突出している。又、セパレータ33の上記幅方向での長さは、箔状正極板31及び箔状負極板32の活物質塗布幅よりも若干幅広に設定しており、箔状正極板31の未塗工部3a側に位置する端部(第1の端部)から箔状負極板32の未塗工部3b側に位置する端部(第2の端部)に亘って配置されている。

従って、箔状正極板31,箔状負極板32及びセパレータ33を巻回した状態では、図4に示すように、巻回軸芯方向の両端部に未塗工部3a,3bが位置する。

発電要素3の缶体1内での配置姿勢は、箔状正極板31等の巻回軸心が蓋部2の長手方向と平行となる姿勢としており、発電要素3を集電体4,6と接合する際は、集電体4の接続部4aを箔状正極板31の未塗工部3aの並びの隙間に入り込ませた状態で、束ねた未塗工部3aと接続部4aとを溶接し、集電体6の接続部6aを箔状負極板32の未塗工部3bの並びの隙間に入り込ませた状態で、束ねた未塗工部3bと接続部6aとを溶接する。尚、集電体4,6の接続部4a,6aと未塗工部3a,3bとの接続態様としては、未塗工部3a,3bの外側に接続部4a,6aが位置する位置関係として、両者を溶接するようにしても良い。

【0027】

上述のように金属製(具体的には、アルミニウムを主成分とする金属製)の蓋部2に取り付けられている正極側の端子ボルト5は正極側の集電体4に電気的に接続され、負極側の端子ボルト7は負極側の集電体6に電気的に接続されている。

正極側の集電体4は、端子ボルト5の頭部側に一体形成されているリベット8を経て端子ボルト5に電気的に接続され、リベット8は、集電体4,集電体4及びリベット8と蓋部2との間の電気的絶縁のための下部ガスケット12,蓋部2,リベット8を含む端子ボルト5と蓋部2との間の電気的絶縁のための上部ガスケット11を貫通した状態で、筐体BC内方側端部でかしめられ、これによって集電体4を蓋部2に固定している。

負極側も同様の構成であり、負極側の集電体6は、端子ボルト7の頭部側に一体形成されているリベット15を経て端子ボルト7に電気的に接続され、リベット15は、集電体6,集電体6及びリベット15と蓋部2との間の電気的絶縁のための下部ガスケット18,蓋部2,リベット15を含む端子ボルト7と蓋部2との間の電気的絶縁のための上部ガスケット17を貫通した状態で、筐体BC内方側端部でかしめられ、これによって集電体6を蓋部2に固定している。

【0028】

筐体BCを構成する缶体1は、金属製(より具体的には、アルミニウムを主成分とする金属製)であり、図3に示すように、有底筒状(より具体的には有底矩形筒状)に形成され、缶体1を平面視で示す図3(b)にも示すように、缶体1の内壁には、発電要素3の配置空間を挟んで対称位置に、段差状の凸部1aが形成されている。

この凸部1aの存在によって、缶体1の内部空間における発電要素3の収納幅が部分的に狭くなっている。

この凸部1aの形成位置は、横方向(矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向)では、蓋部2に組み付けた発電要素3を缶体1内に挿入して、図3において2点鎖線にて示す位置に位置させたときに、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第1の端部)から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、上下方向での凸部1aの形成位置は、発電要素3の外周の扁平面の略全体を覆う範囲としている。

発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間において、凸部1aを形成していない領域での短辺方向での幅(図3(b)において「W」で示す幅)に対して、略一致するように設定されており、一対の凸部1aの形成範囲で発電要素3の収納幅が狭くなっていることで、凸部1aが発電要素3を押圧することになる。

従って、発電要素3を収納する電池筐体BCの内部空間において、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第2の端部)に対する収納幅を、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部に対する収納幅よりも幅狭に設定することによって、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部が、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSが構成されている。

【0029】

二次電池RBとして組み立てた後に、何らかの理由によって発電要素3が過熱状態となると、その熱によってセパレータ33が縮むが、上記のようにして、缶体1の内壁に形成されている凸部1aによって、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲が押圧されているので、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(図4において矢印Bで指し示す位置)が先行して縮むことになる。

この結果、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32とが短絡する。箔状正極板31に塗布する活物質は、箔状負極板32に塗布する活物質よりも抵抗が高く、この短絡によって流れる短絡電流によって発熱はするが、その発熱の程度は小さく、その状態を維持しながら徐々に二次電池RBが故障して行く。

【0030】

従って、上記押圧手段PSが押圧する、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部の詳細な位置としては、必ずしもセパレータ33の端縁を含む必要はない。

上記押圧手段PSによるセパレータ33に対する押圧位置は、上述のように、セパレータ33の縮み方が、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32との短絡が先行して発生する縮み方となるように設定されていれば良い。

【0031】

缶体1の内壁に形成する凸部1aの具体形状としては、図3に例示するもの以外にも各種の形状が考えられ、図3(b)と同様の平面視で示す図5(a)〜図5(c)のような形状としても良い。

図5(a)は、凸部1aの段差の端部をテーパ状としたものを示しており、図5(b)は、凸部1aの段差を形成するについて、缶体1の壁厚さを変化させるのではなく、缶体1の壁面を、プレス加工等によって、缶体1の内方側へ突出させたものを示している。

又、図5(c)は、凸部1aの形状を単純な段差ではなく、半球状あるいは半円柱状の突起を整列させて凸部1aを形成したものを示している。

【0032】

〔第2実施形態〕

次に第2実施形態について説明する。

本第2実施形態は、上記第1実施形態とは、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部が、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSの具体的な構成が異なる。

上記第1実施形態では、缶体1の内壁に凸部1aを形成して、発電要素3を押圧しているが、本第2実施形態では、缶体1の各内壁は略一様な平面に形成し、缶体1の内壁と発電要素3との間に、図6に示すような押圧部材13を上記押圧手段PSとして挟み込むことで、発電要素3を押圧する。内壁に凸部1aを形成しない点以外は、本第2実施形態の缶体1は、上記第1実施形態の缶体1と共通の構成であり、有底矩形筒状とする形状や金属製とする材質についても共通である。

【0033】

図2に示す、蓋部2に、端子ボルト5,7や集電体4,6、並びに、発電要素3を組み付けた蓋部2側の組品の構成は、本第2実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、又、図4に示す発電要素3の構成も、本第2実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、それらの構成については説明を省略する。

【0034】

図6は、図2と対応させて示すもので、缶体1を取り除くと共に、発電要素3を2点鎖線で示して、下方側からの斜視図として示している。

図6に示す押圧部材13は、発電要素3の外周形状に適合するように、長方形の板体をU字状に屈曲形成した形状を有しており、略平行姿勢で対向する一対の押圧板13a,13bと、その一対の押圧板13a,13bの端部同士を連結する連結部13cとを有する形状に形成されている。

発電要素3における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部寄りの位置において、発電要素3を下方側から挟み込む状態で配置されて、一対の押圧板13a,13bが発電要素3を挟み込んで押圧している。

押圧部材13の材質は、例えば樹脂により構成すれば良い。

より厳密な押圧部材13の存在位置は、矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向(図6において矢印Cにて示す方向)では、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、上下方向での押圧部材13の存在範囲は、発電要素3の外周の扁平面の略全体を覆うと共に、下端側は缶体1の缶底に接当する範囲としており、発電要素3の下端と缶体1の缶底との間に押圧部材13を配置して、二次電池RBに振動や衝撃が作用した際に、押圧部材13が発電要素3の下方側への移動を阻止する。

発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されているので、その発電要素3の外周面と缶体1の内壁との間に、上記押圧部材13が存在することで、押圧部材13が発電要素3を押圧することになる。

【0035】

二次電池RBとして組み立てた後に、何らかの理由によって発電要素3が過熱状態となると、その熱によってセパレータ33が縮むが、上記のようにして、押圧部材13が、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲を押圧しているので、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(図4において矢印Bで指し示す位置)が先行して縮むことになる。

この結果、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32とが短絡する。箔状正極板31に塗布する活物質は抵抗が高く、この短絡によって流れる短絡電流によって発熱はするが、その発熱の程度は小さく、その状態を維持しながら徐々に二次電池RBが故障して行く。

【0036】

押圧部材13の具体形状は、図6に示す形状のもの以外にも、各種の形状とすることができる。

それらの具体例を説明すると、先ず、図6と対応した下方側からの斜視図である図7に示すように、発電要素3の巻回軸芯方向(図7において矢印Cにて示す方向)での押圧部材13の存在幅は、箔状正極板31の未塗工部3a側端部の設定幅に限定せず、セパレータ33の略全幅を覆うように設定しても良い。この場合でも、箔状正極板31の未塗工部3a側と箔状負極板32の未塗工部3b側とで、押圧部材13の厚さに差を付けて、箔状正極板31の未塗工部3a側を厚く設定すれば、箔状正極板31の未塗工部3a側で発電要素3をより強く押圧することになり、セパレータ33は、箔状負極板32の未塗工部3b側から縮むことになる。

【0037】

又、図6と対応する図8に示すように、基本は図6に示すものと同様にU字状の屈曲形状としながら、更に、押圧部材13の一部、より具体的には、押圧部材13の下端部を、発電要素3の巻回軸芯方向に、先端が缶体1の内壁に接当する位置まで両側に延出させた延出部21を備える構成としても良い。延出部21の存在幅をこのように設定することで、延出部21の両側の先端が、発電要素3の巻回軸芯と直交する一対の内壁(集電体4,6の縦姿勢部分が近接する内壁)に位置規制される。連結部13cの下端側が缶体1の缶底に接当している点は、図6に示す構成と同様である。

延出部21が、発電要素3の巻回軸芯と直交する一対の内壁に位置規制されることで、二次電池RBに振動や衝撃が加わったときに、発電要素3の巻回軸芯方向において、押圧部材13の移動が阻止される。押圧部材13は、発電要素3を挟み込む状態で押圧しているので、結果として、発電要素3の変位が抑制されることになる。

更に、延出部21の先端を位置規制している一対の内壁と、一対の押圧板13a,13bが接当している一対の内壁との双方に直交する内壁である缶底に押圧部材13の連結部13cが接当しているので、押圧部材13に対して各方向から変位を抑制する構成となっており、その結果、二次電池RBに振動や衝撃が加わった際の発電要素3の変位抑制効果も大となる。

押圧部材13が発電要素3を押圧することによる効果は、図6によって説明したものと同様である。

【0038】

又、押圧部材13の他の具体例としては、図6と対応する図9に示すように、発電要素3の巻回軸芯周りに発電要素3の外周に巻回した帯状部材としても良い。

図9に示す構成での押圧部材13の存在位置は、矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向では、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、押圧部材13の下端が缶体1の缶底に接当している点も上述した押圧部材13の他の具体例と同様であり、発電要素3の下端と缶体1の缶底との間に押圧部材13を配置して、二次電池RBに振動や衝撃が作用した際に、押圧部材13が発電要素3の下方側への移動を阻止する。

図9に示す構成でも、発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されているので、その発電要素3の外周面と缶体1の内壁との間に、上記押圧部材13が存在することで、押圧部材13が発電要素3を押圧することになる。

押圧部材13を、図9に示すように帯状とする具体的な手法としては、例えば、電気的絶縁材料にて構成される樹脂テープを発電要素3の外周に厚く巻回する手法でも良いし、帯状に樹脂成形する手法でも良い。

【0039】

又、押圧部材13の更なる具体例としては、図6と対応する図10(a)に示すように、長方形の板材をコの字状に屈曲形成すると共に、正極側の集電体4の背面側(発電要素3の存在側と反対側)から集電体4と発電要素3の未塗工部3a側とを挟み込むように配置する構成としても良い。すなわち、押圧部材13の構成自体は、図6に示すものと同様に、略平行姿勢で対向する一対の押圧板13a,13bと、その一対の押圧板13a,13bの端部同士を連結する連結部13cとを有する形状に形成するのであるが、一対の押圧板13a,13bが発電要素3を挟み込む方向が異なる。

【0040】

このように構成する場合も、押圧部材13における一対の対向面が、発電要素3に対して、横方向では、図4において矢印Aにて指し示すセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲を挟み込み、又、上下方向では、発電要素3の外周の扁平面の略全体を挟み込んでいる。

図10(a)で示す具体例でも、発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されており、発電要素3の外周と缶体1の内壁との間に押圧部材13を配置することで、押圧部材13が発電要素3を押圧することになる。

更に、図10(a)で示すコの字状の形状以外に、図10(a)で示すものと同様の配置形態をとる押圧部材13として、図10(b)で示すように、平面視でU字状に形成しても良いし、図10(c)に示すように、平面視で、円弧状部分と平行平板部分とを組み合わせた形状としても良い。

【0041】

〔第3実施形態〕

次に第3実施形態について説明する。

本第3実施形態は、上記第1実施形態とは、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部が、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段PSの具体的な構成が異なる。

上記第1実施形態や上記第2実施形態における押圧手段PSが電池筐体BCの内部に組み込まれているのに対して、本第3実施形態の押圧手段PSは、発電要素3のセパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部を、電池筐体BCの外部から押圧するように構成されている。

すなわち、缶体1の外部から押圧して缶体1の壁面を撓ませることで、間接的に発電要素3を押圧する。

従って、上記第1実施形態のように、内壁に凸部1aを形成する必要はないが、凸部1aを形成しない点以外は、本第3実施形態の缶体1も、上記第1実施形態の缶体1と共通の構成であり、有底矩形筒状とする形状や金属製とする材質についても共通である。

【0042】

図2に示す、蓋部2に、端子ボルト5,7や集電体4,6、並びに、発電要素3を組み付けた、蓋部2側の組品の構成は、本第3実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、又、図4に示す発電要素3の構成も、本第3実施形態と上記第1実施形態とで全く共通であり、それらの構成については説明を省略する。

【0043】

本第3実施形態の二次電池RBは、図11及び図12に示すように、二次電池RBを複数個並べた状態で備えた電池モジュールBMを構成しており、その電池モジュールBMにおいて、二次電池RB間に配置されるスペーサ41を利用して、缶体1の外部から間接的に発電要素3を押圧している。すなわち、上記押圧手段PSをスペーサ41にて構成している。

電池モジュールBMは、二次電池RBとスペーサ41との位置関係を示す図11及び二次電池RBをスペーサ41と共にケース42に収納した状態を平面視で示す図12に示すように、二次電池RB間にスペーサ41を挟んだ状態で相互に密着させ、直方体形状のケース42の内部空間に収納する。

図示を省略するが、ケース42には、二次電池RBの並び方向で対向する一対の側壁を接近方向に変位させることで、収納されている二次電池RBに対して、二次電池RBの並び方向で設定押圧力を作用させる機構が組み込まれており、二次電池RBをケース42に収納した状態で、二次電池RBの並びに対していわゆる緊圧を印加する。

【0044】

スペーサ41は、二次電池RBの扁平面に相当する面積を有する板材に、矩形の台地状に突出する凸部41aを形成して構成しており、この凸部41aの形成位置は、二次電池RBとスペーサ41とを、図11及び図12に示す姿勢で重ね合わせた状態で、横方向(矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向)では、凸部41aが接触する二次電池RB内の発電要素3において、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、セパレータ33の幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲に位置している。又、上下方向では、発電要素3の外周の扁平面の略全体を覆う範囲としている。

又、凸部41aの突出高さは、図12に示すように二次電池RBをケース42に収納して緊圧した状態で、凸部41aの存在によって二次電池RBの缶体1の壁面が凹状に湾曲したときに、その湾曲した凹状の空間内に収まる高さとしている。これによって、スペーサ41における凸部41aを形成していない部分も二次電池RBの缶体1表面に接当し、二次電池RB全体を安定した姿勢で押圧することができる。

【0045】

図11及び図12では、並べて配置する二次電池RBの正極及び負極の向きを全て同一とする場合を例示しており、図11に示すスペーサ41の凸部41aは、スペーサ41の裏面(反対側の面)にも形成されており、その形成位置は、スペーサ41の板面に対して対称位置に設定されている。

二次電池RBの正極及び負極の向きを交互として並べて配置する場合は、スペーサ41の表裏で、凸部41aは、互いに逆側の端部寄り位置に配置される。

又、図示を省略するが、二次電池RBの扁平面に接当するケース42の一対の側板にも、スペーサ41の凸部41aと同様の形状の凸部が、スペーサ41の凸部41aの形成位置と対応する位置に形成されている。従って、厳密には、ケース42も押圧手段PSの一部を構成している。

【0046】

発電要素3の厚さ方向(扁平面の法線方向)での幅は、集電体4,6と接合した発電要素3に外圧を加えない状態では、上記の缶体1の内部空間における短辺方向での幅に略一致するように設定されているので、上述のように、スペーサ41の凸部41a等が二次電池RBの缶体1側面を両側から押圧して引退側に湾曲させると、その缶体1の側面の変形によって発電要素3を両側から押圧することになる。

上記二次電池RBを図12に示すように電池モジュールBMとして組み立てた後に、何らかの理由によって発電要素3が過熱状態となると、その熱によってセパレータ33が縮むが、上記のようにして、凸部41a等が、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲を、缶体1の側板を介して押圧しているので、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(図4において矢印Bで指し示す位置)が先行して縮むことになる。

この結果、箔状正極板31における活物質塗布部分と箔状負極板32とが短絡する。箔状正極板31に塗布する活物質は抵抗が高く、この短絡によって流れる短絡電流によって発熱はするが、その発熱の程度は小さく、その状態を維持しながら徐々に二次電池RBが故障して行く。

【0047】

〔その他の実施形態〕

以下、本発明のその他の実施形態を列記する。

(1)上記の各実施形態では、発電要素3及びそれを収納する電池筐体BCの形状を扁平形状とする場合を例示しているが、扁平形状とする必要は必ずしもなく、例えば円柱形状とする場合にも本発明を適用できる。

(2)上記の各実施形態では、活物質を塗布した長尺帯状の箔状正極板31等を巻回した巻回型の発電要素3を例示しているが、箔状正極板,箔状負極板及びセパレータを何れも平シート状に形成し、それらを積層して発電要素を構成する場合にも本発明を適用できる。

【0048】

(3)上記各実施形態では、上記設定方向(上記各実施例における発電要素3の巻回軸芯方向)での押圧手段PSの押圧範囲は、発電要素3のセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、セパレータ33の幅方向の中央寄りの設定位置に至る範囲としているが、発電要素3のセパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部から、セパレータ33の幅方向の中央位置を超えて、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部よりも手前側の設定位置に至る範囲であっても良く、要は、セパレータ33における箔状負極板32の未塗工部3b側の端部付近にかかる押圧力が、セパレータ33における箔状正極板31の未塗工部3a側の端部付近にかかる押圧力よりも小さければ良い。

【0049】

具体例としては、缶体1の手前側側面を一部切り欠いて示す図13(a)に示すように、缶体1の扁平面をなす両内壁面に、缶体1の高さ方向に延びる帯状の段差として形成された凸部51を、矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向に並べて配置する構成としても良い。帯状の凸部51は、上記第1実施形態における凸部1aと同様に、発電要素3の収納幅を部分的に狭くして、缶体1によって発電要素3を部分的に押圧するものである。

上記の凸部51と発電要素3の構成部材との相対的な位置関係を図13(b)を参照して説明する。

図13(b)は、二次電池RBの平面視による断面を模式的に示すもので、上記凸部51と発電要素3の構成部材との位置関係を分かり易く示すために、箔状正極板31及びその箔状正極板31に塗布した正極活物質層31a,箔状負極板32及びその箔状負極板32に塗布した負極活物質層32a,並びに,セパレータ33の厚さ等を誇張して図示している。尚、図13(b)では、図面を見易くするために、断面を示す斜線の図示を省略している。

矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向に並ぶ凸部51は、正極の未塗工部3a側の端(図13(b)における左端)に位置する凸部51が、セパレータ33における、正極の未塗工部3a側端部を押圧する位置関係となっている。

【0050】

一方、負極の未塗工部3b側の端(図13(b)における右端)に位置する凸部51は、セパレータ33における、負極の未塗工部3b側端部よりも若干内方側位置を押圧する位置関係となっている。

従って、セパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第1の端部)が、セパレータ33における、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(上記第2の端部)よりも強く押圧される関係となっており、二次電池RBの過熱に伴ってセパレータ33が縮んだときに、負極側において先行して短絡が発生し、過度の温度上昇を伴うことなく二次電池RBが緩やかに故障する。

【0051】

更に他の具体例としては、上記第3実施形態における図11と対応する図14に示すように、複数個の二次電池RBで構成する電池モジュールにおいて、二次電池RB間に配置されるスペーサ61を利用して、缶体1の外部から間接的に発電要素3を押圧する構成においても、スペーサ61の表裏両面に形成する凸部61aを、図13(a)の缶体1内壁面に形成する凸部51と同様の形状及び配置としても良い。

上記の凸部61aと発電要素3の構成部材との相対的な位置関係を図15に示す。

図15は、スペーサ61に挟まれた状態の二次電池RBの平面視による断面を、上述の図13(b)と同様に模式的に示すもので、上記凸部61aと発電要素3の構成部材との位置関係を分かり易く示すために、箔状正極板31及びその箔状正極板31に塗布した正極活物質層31a,箔状負極板32及びその箔状負極板32に塗布した負極活物質層32a,並びに,セパレータ33の厚さ等を誇張して図示している。尚、図15でも、図面を見易くするために、断面を示す斜線の図示を省略している。

【0052】

矢印Cで示す発電要素3の巻回軸芯方向に並ぶ凸部61aは、正極の未塗工部3a側の端(図15における左端)に位置する凸部61aが、セパレータ33における、正極の未塗工部3a側端部を押圧する位置関係となっている。

一方、負極の未塗工部3b側の端(図15における右端)に位置する凸部61aは、セパレータ33における、負極の未塗工部3b側端部よりも若干内方側位置を押圧する位置関係となっている。

従って、セパレータ33における、箔状正極板31の未塗工部3a側の端部(上記第1の端部)が、セパレータ33における、箔状負極板32の未塗工部3b側の端部(上記第2の端部)よりも強く押圧される関係となっており、二次電池RBの過熱に伴ってセパレータ33が縮んだときに、負極側において先行して短絡が発生し、過度の温度上昇を伴うことなく二次電池RBが緩やかに故障する。

更に、図13及び図14で示す具体例については、缶体1の内壁面に形成する凸部51及びスペーサ61に形成する凸部61aの具体的な形状は適宜に変更可能であり、例えば、図16に示すように、凸部71を島状に並べて配置するような構成としても良い。

【0053】

(4)上記各実施形態では、本発明をリチウムイオン電池に適用する場合を例示しているが、リチウムイオン電池以外の二次電池や、更には、一次電池にも本発明を適用できる。

(5)上記第3実施形態では、二次電池RBを複数個並べて配置して構成した電池モジュールBMを例示して、押圧手段PSにて電池筐体BCの外部から発電要素3を間接的に押圧する場合を例示しているが、電池モジュールBMではなく、単体の二次電池RBに対して、上記第3実施形態におけるスペーサ41のような部材で、二次電池RBの電池筐体BCを押圧するようにしても良い。

【符号の説明】

【0054】

3 発電要素

3a,3b 未塗工部

13 押圧部材

13a,13b 押圧板

13c 連結部

31 箔状正極板

32 箔状負極板

33 セパレータ

41 スペーサ

BC 電池筐体

BM 電池モジュール

PS 押圧手段

【特許請求の範囲】

【請求項1】

夫々活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素が備えられ、

前記発電要素における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部が配置され、

前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池であって、

前記箔状正極板の前記未形成部側に位置する第1の端部から前記箔状負極板の前記未形成部側に位置する第2の端部に亘って配置されている前記セパレータにおいて、前記第1の端部が、前記第2の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段が備えられている電池。

【請求項2】

前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内部空間において、前記セパレータにおける前記第1の端部に対する収納幅を、前記第2の端部に対する収納幅よりも幅狭に設定することによって構成されている請求項1記載の電池。

【請求項3】

前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内壁と前記発電要素との間に配置されて、前記発電要素を押圧する押圧部材にて構成されている請求項1記載の電池。

【請求項4】

前記押圧部材は、略平行姿勢で対向する一対の押圧板と、その一対の押圧板の端部同士を連結する連結部とを有する形状に形成され、

前記一対の押圧板が、前記発電要素を挟み込んで押圧する姿勢で配置されている請求項3記載の電池。

【請求項5】

前記押圧部材の少なくとも一部が、前記設定方向で前記発電要素の両側に位置する前記電池筐体の一対の内壁に接当している請求項4記載の電池。

【請求項6】

前記電池筐体の内部空間が略直方体形状に形成され、

前記電池筐体における、前記一対の押圧板が接当する内壁と前記一対の内壁との双方に直交する内壁に、前記押圧部材の前記連結部が接当する状態で配置されている請求項5記載の電池。

【請求項7】

前記押圧部材は、前記発電要素の外周に巻回した帯状部材にて構成されている請求項3記載の電池。

【請求項8】

前記押圧手段は、前記発電要素の前記セパレータにおける、前記第1の端部を、電池筐体の外部から押圧するように構成されている請求項1記載の電池。

【請求項9】

前記押圧手段は、複数の電池を並べて構成される電池モジュールにおいて、電池間に配置されるスペーサにて構成されている請求項8記載の電池。

【請求項10】

前記発電要素は、長尺帯状に形成された前記箔状正極板と長尺帯状に形成された前記箔状負極板とを、長尺帯状に形成された前記セパレータを挟んだ状態で、前記設定方向を巻回軸芯方向とする巻回軸芯周りに巻回して構成され、

前記箔状正極板及び前記箔状負極板の幅方向端部に前記未形成部が形成され、

前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記幅方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記幅方向で突出する状態で配置されている請求項1〜9のいずれか1項に記載の電池。

【請求項1】

夫々活物質層を形成した箔状正極板と箔状負極板とをセパレータを挟んだ状態で積層した発電要素が備えられ、

前記発電要素における設定方向の端部において、前記箔状正極板及び前記箔状負極板に前記活物質層を形成していない未形成部が配置され、

前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記設定方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記設定方向で突出する状態で配置された電池であって、

前記箔状正極板の前記未形成部側に位置する第1の端部から前記箔状負極板の前記未形成部側に位置する第2の端部に亘って配置されている前記セパレータにおいて、前記第1の端部が、前記第2の端部よりも強く押圧される状態とする押圧手段が備えられている電池。

【請求項2】

前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内部空間において、前記セパレータにおける前記第1の端部に対する収納幅を、前記第2の端部に対する収納幅よりも幅狭に設定することによって構成されている請求項1記載の電池。

【請求項3】

前記押圧手段は、前記発電要素を収納する電池筐体の内壁と前記発電要素との間に配置されて、前記発電要素を押圧する押圧部材にて構成されている請求項1記載の電池。

【請求項4】

前記押圧部材は、略平行姿勢で対向する一対の押圧板と、その一対の押圧板の端部同士を連結する連結部とを有する形状に形成され、

前記一対の押圧板が、前記発電要素を挟み込んで押圧する姿勢で配置されている請求項3記載の電池。

【請求項5】

前記押圧部材の少なくとも一部が、前記設定方向で前記発電要素の両側に位置する前記電池筐体の一対の内壁に接当している請求項4記載の電池。

【請求項6】

前記電池筐体の内部空間が略直方体形状に形成され、

前記電池筐体における、前記一対の押圧板が接当する内壁と前記一対の内壁との双方に直交する内壁に、前記押圧部材の前記連結部が接当する状態で配置されている請求項5記載の電池。

【請求項7】

前記押圧部材は、前記発電要素の外周に巻回した帯状部材にて構成されている請求項3記載の電池。

【請求項8】

前記押圧手段は、前記発電要素の前記セパレータにおける、前記第1の端部を、電池筐体の外部から押圧するように構成されている請求項1記載の電池。

【請求項9】

前記押圧手段は、複数の電池を並べて構成される電池モジュールにおいて、電池間に配置されるスペーサにて構成されている請求項8記載の電池。

【請求項10】

前記発電要素は、長尺帯状に形成された前記箔状正極板と長尺帯状に形成された前記箔状負極板とを、長尺帯状に形成された前記セパレータを挟んだ状態で、前記設定方向を巻回軸芯方向とする巻回軸芯周りに巻回して構成され、

前記箔状正極板及び前記箔状負極板の幅方向端部に前記未形成部が形成され、

前記箔状正極板の前記未形成部と前記箔状負極板の前記未形成部とは、前記幅方向で逆側に位置し、且つ、前記セパレータ及び対向する前記箔状負極板又は前記箔状正極板よりも前記幅方向で突出する状態で配置されている請求項1〜9のいずれか1項に記載の電池。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【公開番号】特開2013−109858(P2013−109858A)

【公開日】平成25年6月6日(2013.6.6)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−251867(P2011−251867)

【出願日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【出願人】(507151526)株式会社GSユアサ (375)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年6月6日(2013.6.6)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【出願人】(507151526)株式会社GSユアサ (375)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]