魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法とその検知方法に用いるセンサー

【課題】 冷蔵中の生の魚肉(未調味の魚肉加工品を含む)について、その商品価値を損なうことなく、また、その包装状態とは無関係に、流通に供されている生食用鮮魚の細菌数の自主基準値として多用されている「検体1g当りの細菌(生菌)数が100万未満(公定法による)」であるか否かを、細菌検査に関する専門的な知識や技能を要することなく、肉眼で容易に、かつ魚肉ごとに検知できる方法とその検知方法に用いる簡便なセンサーを提供する。

【解決手段】 冷蔵中の生の魚肉について、その魚肉から滲出するドリップに接触するようにアゾ色素(食用赤色102号等)を含むセンサーを取り付け、センサーの色の変化の有無を肉眼で観察することによって当該魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。その検知方法には、アゾ色素を布等の平面媒体に吸着させるか又は寒天等の固形媒体に溶解させ固化したセンサーを使用する。

【解決手段】 冷蔵中の生の魚肉について、その魚肉から滲出するドリップに接触するようにアゾ色素(食用赤色102号等)を含むセンサーを取り付け、センサーの色の変化の有無を肉眼で観察することによって当該魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。その検知方法には、アゾ色素を布等の平面媒体に吸着させるか又は寒天等の固形媒体に溶解させ固化したセンサーを使用する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、生の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法とその検知方法に用いるセンサーに関する。詳しくは、冷蔵状態の生の魚肉(未調味の魚肉加工品を含む)について、試料を採取して検査することなく、また、包装を開封することなく、細菌の汚染レベルを肉眼で検知する方法とその検知方法に用いる簡便なセンサーに関する。

【背景技術】

【0002】

一般に、生の魚肉は、冷蔵状態で保管しても、細菌が緩やかに増殖して次第に食用に適さなくなる。すなわち、冷蔵保管中の生の魚肉では、公定法(35℃培養計数法)で計数した検体1g当りの細菌数が10の7乗を超えると初期腐敗となってアミンやアンモニア等の揮発性窒素化合物が生成し始め、さらには10の8乗を超えると揮発性窒素化合物が増加し、腐敗状態となって食用に適さなくなる。また、食中毒細菌が増殖すると食中毒を生じさせる。

【0003】

そこで、食品衛生法では、多くの食品について細菌学的成分規格を定め、その規格を超えて細菌汚染が生じている食品の流通を規制している。また、成分規格のない食品(例えば弁当、惣菜、漬物、生洋菓子、生麺等)については厚生労働省が衛生規範を定め、その規範を超えた食品が流通することがないように指導している。成分規格や衛生規範のない生の魚肉については、多くの小売業者によって自主基準値が設定されており、その基準値を超えた魚肉が流通しないように自主的に規制している。

【0004】

食品衛生法の成分規格や厚生労働省の衛生規範では、許容し得る細菌汚染レベルを「公定法で計数した検体1g当りの細菌数」で定めていて、生食用の冷凍魚介類、冷凍茹でだこ、冷凍茹で蟹、茹で麺等の食品の細菌汚染レベルを検体1g当り10万以下と定め、また、生麺や具については衛生規範で細菌数を300万/g以下としている。

【0005】

上記のとおり、成分規格や衛生規範のない食品については流通業者が独自の基準を公定法に基づいて設けている場合が多い。例えば、某生活協同組合の流通基準では、加熱後摂取用の冷蔵切り身や鮮魚の細菌数を300万/g未満とし、生食用の冷蔵切り身や鮮魚の細菌数を10万/g未満と定めている。また、別の生活協同組合では、タラコ、イクラ、生食用鮮魚、たたき等の細菌数を検体1g当り10の6乗のオーダー以下と定めている。また、本発明者らの調査によれば、生の魚肉の管理基準を「1g当りの細菌密度が10の6乗を超えた魚肉は販売しないこと」と自主的に定めているケースが多い。

【0006】

しかしながら、冷蔵状態で販売されている食品がこれらの基準に適合しているか否かについては、疑問がある。すなわち、現状では、抽出した食品について、その製造時の細菌汚染レベルと保存期間中の細菌数の増大傾向を調べ、それに基づいて保存条件と消費期限や賞味期限を定め、その条件で保存され、かつ、その期間内であれば基準を超えないとしているだけである。しかし、食品の細菌汚染レベルは、その製造状態によってバラツキが大きいので、消費期限内や賞味期限内のものであっても、細菌汚染レベルが成分規格や衛生規範、あるいは自主基準値を超えたものが販売されている可能性は否定できない。

【0007】

実際、東京都では、平成20年度まで施行された「食品・容器具等の細菌検査成績の不適基準」のなかで、すし種や刺身の検体1g当りの一般細菌数が100万を超えた食品を不適と判定して衛生指導を行ってきたが、1993年から2002年の間に多摩地域で収去された893検体のすし種や刺身のうち、細菌数が1g当り100万を超えているため販売不適とされた検体が6.3%に達していた旨を報告している(2004年発行・東京都健康安全研究センター年報55)。

【0008】

このような実情から、魚肉を食べる前には、全ての魚肉について細菌安全性を確認することが望ましい。従来から魚肉の細菌数を調べるには、魚肉から試料を採取して行う細菌検査がなされている。細菌検査には、細菌培養用に寒天平板培地を用いるコロニー計数法や液体培地を用いるMPN法、ATPを測定する方法等があるが、一旦検査の対象になると、その魚肉は、試料を採取されたり包装を剥がされることによって商品価値が毀損されて販売に適さなくなる。また、細菌培地を用いる検査法では、判定までに2日以上を要する。すなわち、現状では、流通に供される魚肉の全数をそのままの状態で検査し、瞬時にその検査結果を知る方法が開発されていないので、消費者は、生の魚肉や魚肉食品を購入する時点で、その魚肉の細菌汚染レベルを自分で確認することができない。

【0009】

一方、従来から、食品や飲料の包装にセンサーを取り付けて、試料を採取して検査することなく、消費者自身が肉眼で鮮度を確認する方法はいくつか公表されている。例えば、特許文献1には、中性飲料を充填した包装容器の開口部に酸性ガスによって変色するインジケータを取り付け、そのインジケータの色調を確認することによって内容物の変質の有無を目視で確認するようにした包装体が開示されている。しかし、この包装体は、その開口部がスクリューキャップであるため、飲料か又は半流動性の食品にしか適用できない。また、冷蔵状態の食品にも適用できるか否かは不明である。しかも、この中性飲料が発酵又は腐敗して酸性ガスを発生するときは、細菌数が1mL当り10の8乗レベルに達しており、商品価値を確認するレベルを超えてしまっている。そのため、この包装体は、密封状態の流動食への応用例が示されているだけであり、成分規格や衛生規範、さらには自主基準のある飲料や食品には適用できない。すなわち、このインジケ−タは、魚肉1g当りの細菌数をすくなくとも10の6乗のレベルで検知する必要がある生の魚肉や魚肉食品の管理には使用できない。

【0010】

また、特許文献2には、腐敗しやすい食品を対象とし、細菌が成長する際に生成する炭酸ガスを容器中に拡散させてpH感知溶液を含むセンサーと反応させ、センサーが緑色から橙色に変化するのを目視できるようにした食品鮮度センサーについて開示している。しかし、このセンサーは、密封包装状態で腐敗した食品から発生する炭酸ガスを検知するものであり、炭酸ガスの濃度が0.5%に達するまでの時間は包装体の容積の大きさにより影響を受けるので、包装体の容積と被包される食品の比率を一定に保つ必要が予想され、対象となる食品の範囲が極めて限られる。また、その性能を示す図4のデータでは、検体1g当りの細菌数が10の7乗レベルで示されているので、特許文献1の技術と同様に、成分規格や衛生規範、さらには自主基準のある飲料や食品には適用できない。すなわち、このセンサーは、魚肉1g当りの細菌数をすくなくとも10の6乗のレベルで検知する必要がある生の魚肉や魚肉食品の管理には使用できない。

【0011】

また、非特許文献1の75頁には、魚肉用又は畜肉用の非破壊型鮮度センサーについて開示している。このセンサーは、魚肉や畜肉の鮮度が低下するに伴って増加する低分子化合物の量を腐敗菌の呼吸活性から測定しようとするもので、腐敗菌を培養してメンブランフィルター上に吸着固定し、そのフィルターを酸素電極の先端に装着したセルを魚肉又は畜肉の表面に押し当て、魚肉又は畜肉中の低分子化合物を拡散によりセル内に侵入させて腐敗菌により資化させ、その時点での電極の出力により魚肉又は畜肉の品質評価を行うものである。しかし、このセンサーは、非破壊型ではあるものの、鮮度の判定に専門的な知識や計算を必要とし、消費者自身がこれを用いて目視により簡単に鮮度を判別することはできない。このように、密封又は非密封状態を問わず、冷蔵状態の生の魚肉の細菌汚染レベルを、専門的知識や技能を要することなく、肉眼で確認する方法は未だ開発されていない。

【0012】

次に、本発明において重要な役割を占める魚肉のドリップについて説明する。

一般に、魚が死んで呼吸による酸素供給が止まると、魚肉内のグリコーゲンの発酵・分解が始まる。この作用により魚肉のpHが低下し始めると、等電点が酸性側にある蛋白質で構成されている魚肉は、水分を保持する能力が低下し、魚肉蛋白質に水和していた水分が滲出し始める。この滲出液を「ドリップ」という。魚肉の表面をうっすらと覆っている液汁もドリップである。ドリップには魚肉蛋白質の分解によって生産された遊離アミノ酸が含まれているので、細菌は魚肉よりもドリップ内の方が増殖しやすい。すなわち、初期のドリップは、魚肉の分解があまり進んでいないときのものなので、遊離アミノ酸の量が少なく、その細菌数は魚肉の細菌数との差が小さいが、時間が経過するにつれて、ドリップの細菌数の方が魚肉の細菌数よりも大きくなる。

【0013】

本発明者らは、魚肉やそのドリップに存在する細菌について研究する過程において、魚が死んで魚肉蛋白質の分解が進むと、ドリップ中の細菌数は魚肉の細菌数よりも高くなるという知見を得た。また、冷蔵状態の魚肉のドリップ中の細菌は、20℃培養計数法で計数したところ、その菌数が1mL当り10の8乗を超えた時点で色素を急激に分解し始めるという知見を得た。さらに、冷蔵魚肉で優先的に増殖する細菌は低温細菌であるが、その細菌数は公定法(35℃培養計数法)で計数するよりも20℃培養計数法を用いて計数した方が高い値が得られることを知った。また、この低温細菌は、4℃でも、20℃での増殖に匹敵するほどの十分な増殖活性を有するという現象に気がついた。本発明者らは、これらの知見に基づいて魚肉やドリップの細菌や細菌数について研究を続け、本発明を完成するに至った。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0014】

【特許文献1】特開2004−359319号公報

【特許文献2】特表2008−523391号公報

【非特許文献】

【0015】

【非特許文献1】渡邉悦生編著「魚介類の鮮度と加工・貯蔵」平成10年2月8日成山堂書店改訂発行

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0016】

上記の状況に鑑み、本発明は、冷蔵中の生の魚肉(未調味の魚肉加工品を含む)について、その魚肉の商品価値を損なうことなく、また、その包装状態とは無関係に、流通に供する生食用鮮魚の細菌数の自主基準値として多用されている「検体1g当りの細菌(生菌)数が100万未満(公定法による)」であるか否か、すなわち、細菌数が999,999/g以下であるか否かを、細菌検査に関する専門的な知識や技能を要することなく、肉眼で容易に、かつ魚肉ごとに検知できる方法とその検知方法に用いる簡便なセンサーを提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0017】

上記の課題を解決するための本発明のうち、特許請求の範囲・請求項1に記載する発明は、冷蔵中の生の魚肉について、その魚肉から滲出するドリップに接触するようにアゾ色素を含むセンサーを取り付け、センサーの色の変化の有無を肉眼で観察することによって当該魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。なお、本発明において「冷蔵」とは、概ね10℃以下の温度で、凍結させることなく保存することをいう。

【0018】

同請求項2に記載する発明は、細菌汚染レベルを検知する対象の魚肉が密封包装状態のものである請求項1に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0019】

また、同請求項3に記載する発明は、センサーとして、アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0020】

また、同請求項4に記載する発明は、センサーとして、アゾ色素を寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0021】

同請求項5に記載する発明は、アゾ色素として、食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号のいずれかを用いる請求項3又は4に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0022】

同請求項6に記載する発明は、アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものであるか又は寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものであって魚肉の細菌汚染レベルを検知するために用いるセンサーである。

【発明の効果】

【0023】

請求項1から5のいずれかに記載する検知方法によれば、冷蔵中の生の魚肉について、その商品価値を損なうことなく、また、その魚肉の包装状態とは無関係に、その細菌汚染レベルが流通の自主基準値として多用されている「検体1g当りの細菌(生菌)数が100万未満(公定法による)」であるか否か、すなわち、細菌数が999,999/g以下であるか否かを、当該魚肉に取り付けたセンサーの変色の有無を肉眼で観察するだけで、容易に、かつ魚肉ごとに確認できる。そのため、これらの検知方法によれば、細菌検査や魚肉の鮮度判定に関する専門的な知識や技能を有する者でなくても、ダレでも容易に、その魚肉の細菌汚染レベルが、「生の魚肉の細菌数が魚肉1gあたり10の6乗を超えたものは販売しない」という自主基準に合致するものであるか否かを判別することが可能となる。

【0024】

すなわち、請求項1から5のいずれかに記載する検知方法によれば、生の魚肉の細菌汚染レベルが一定値以上に達している場合にはその魚肉に取り付けたセンサーが変色するので、消費者は、消費期限や賞味期限の表示にとらわれることなく、魚肉を購入する時点ないしは魚肉を食べる時点でその魚肉の細菌安全性を自分の眼で確認できる。

【0025】

就中、請求項2に記載する検知方法は、内容物の検査が容易には行い得ない密封包装状態の生の魚肉を対象とするものであり、密封包装のままで生の魚肉の細菌汚染レベルを検知できる点できわめて有用である。

【0026】

請求項3又は4に記載する検知方法は、アゾ色素を含むセンサーを使用するものであるが、アゾ色素は、ドリップ中の細菌によって安定的に分解される性質を有するので、魚肉の細菌汚染レベルを正確に確認できる。

【0027】

また、請求項6に記載するセンサーは、生の魚肉に対してそのドリップと接触するように取り付けると、その魚肉の1g当りの細菌数が「10の6乗(公定法による)」に達した時点で変色するので、このセンサーを取り付けるだけで、魚肉の細菌安全性を肉眼で容易に確認できる。また、このセンサーは、安全であり、安価かつ容易に作製できるので、検査すべき魚肉や魚肉食品の全数に取り付けてもコストが嵩むには至らない。

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1】アゾ色素添加培地と無添加培地における魚肉ドリップ細菌の増殖を示したグラフである。

【図2】4℃で冷蔵したヤズの魚肉とそのドリップの細菌数の変化を示したグラフである。

【図3】4℃で冷蔵したヤズの魚肉の細菌数の変化を異なる培養計数法で調べ、その変化を示したグラフである。

【図4】4℃培養計数法で分離された魚肉由来の細菌の「4℃で48時間」培養時と「20℃で48時間」培養時の増殖を示したグラフである。

【図5】20℃培養計数法で分離された魚肉由来の細菌の「4℃で48時間」培養時と「20℃で48時間」培養時の増殖を示したグラフである。

【図6】食用赤色102号の分解と細菌密度の関係を示したグラフである。

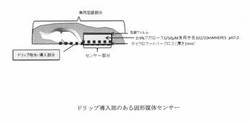

【図7】ドリップ導入部を備えた固形媒体センサーを魚肉に取り付ける方法の説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0029】

本発明において、「魚肉」とは、魚体から取り出した肉塊や肉片の総称である。すなわち、フィレーのほか、焼魚用や煮魚用の切り身、ステーキ用の切り身、生食する刺身、ミンチ状に処理したもの等の「調味していない魚肉加工品」も含む。また、「生の魚肉」とは、未加熱で未乾燥の魚肉のことであり、解凍品を含む。なお、試作・試験の結果、本発明に係る検知方法は、冷燻法を用いて作ったスモークサーモンにも十分に適用可能であるので、本発明でいう「未調味・未加熱・未乾燥の生の魚肉」には、スモークサーモンレベルの魚肉加工品を含む。

【0030】

本発明は、その主旨からして、未殺菌の魚肉や魚肉食品が主たる対象であるが、殺菌処理済みのものであっても、その殺菌処理が不十分な事態もあり得るので、殺菌処理を施してない生の魚肉に限定するものではない。また、本発明が対象とする生の魚肉は、未包装のものでも包装したもの(真空包装品や含気包装品)でも差し支えない。

【0031】

本発明は、魚肉に由来する細菌はその密度が一定のレベルを超えると急激に色素を分解するという性質を利用し、かつ、魚肉から滲出するドリップの細菌数の増加を色素を含むセンサーにより検知することによって魚肉の細菌数を判定する点に大きな特色がある。よって、まず、本発明で用いるセンサーについて説明する。

【0032】

本発明で用いるセンサーは、基本的には、食品添加物として公認されているアゾ色素をクラフト紙、絹布、ナイロン布、ポリエステル布、不織布、マイクロファイバークロス等の吸水性のよい平面媒体に吸着させたものであるか又は寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解し固化したものである。なお、固形媒体を用いたセンサーは崩れやすいので、ポリエチレンフィルムやストマック袋フィルム等の強くて透明な補強材で一面を覆って使用することが好ましい。

【0033】

上記のとおり、本発明のセンサーにはアゾ色素を使用する。アゾ色素を用いる理由は、アゾ色素は、魚肉ドリップ中の細菌の増殖に何らの影響も与えない上、本発明者らが多くの色素(フラボノイド系色素、モナスカス系色素、イリドイド系色素、キノイド系色素、アゾ色素)について試験した結果、唯一アゾ色素のみがドリップ中の細菌によって安定的に分解されることが判明したからである。そのため、アゾ色素を使用すれば、ドリップ中の細菌数の変化をより正確に把握できる。アゾ色素としては、食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号を使用することが好ましい。

【0034】

本発明において、アゾ色素は、市販の原末を50〜100μM(3万分の1〜1.5万分の1)程度に希釈して使用するのが好ましい。その理由は、色素の濃度を薄くすると、検体中の細菌数が少ない段階でも変色することがあり、一方、あまり濃くすることは不経済である上、センサーの感度が鈍くなりやすいからである。なお、食品衛生法では、アゾ色素を食品の着色料として用いる場合は、その原末を1万〜5万分の1以下に希釈して使用するように定めている。

【0035】

本発明で用いるセンサーは、魚肉から滲出するドリップに接触するように魚肉に取り付ける必要がある。センサーの取り付けには、例えば、以下の方法を採ることができる。

(1)平面媒体にアゾ色素を吸着させたセンサー(以下「平面媒体センサー」と記す)の場合は、最も簡単なのは、魚肉の表面にセンサーを貼り付ける方法である。平面媒体センサーを魚肉の表面に貼り付けると魚肉の表面にうすく滲出したドリップとセンサーが容易に接触する。なお、センサーを取り付けた魚肉を包装する場合は、包装を剥離しなくてもセンサーの状態を確認できるように、すくなくとも包材中のセンサーを覆う部分は透明なものを使用することが好ましい。

【0036】

(2)アゾ色素を寒天等の固形媒体に溶解し固化させたセンサー(以下「固形媒体センサー」と記す)の場合は、その一面を透明な補強材で覆い、他の面を魚肉の表面に貼り付ける方法を採ればよい。また、魚肉に貼り付ける面をナイロン布のような吸水性のよいクロスに重ねて、そのクロスの面を魚肉に貼り付ける方法を採ることもできる。この方法を採ると、センサーを魚肉に直接接触させなくて済む。魚肉の表面に滲んだドリップはクロスを介してセンサーに接触する。

(3)また、上記の吸水性のよいクロスの一端にアゾ色素を吸着させるか又はアゾ色素を吸着させたクロスもしくはアゾ色素を溶解させて固化した寒天を重ねてその部分にセンサーを形成し、色素を吸着させてない方の端をドリップの導入部として魚肉に貼り付けるようにしてもよい(図7)。この方法を採ると、ドリップは、魚肉に貼り付けた部分(導入部)からクロスの中を伝わって色素を吸着させてあるセンサー形成部分に接触する。

【0037】

(4)上記のセンサーの取り付け方法を図7に基づいて説明する。図7は、ドリップ導入部を備えたセンサーを魚肉に取り付ける方法の説明図である。図7において、黒い四角形を点線状につなげて形成したラインはマイクロファイバークロスを表しており、そのクロスの左側半分はドリップの導入部(ドリップを吸水してセンサーへ導入する部分)として魚肉の裏面に貼り付けてある。また、クロスの右側半分には、濃度50μMの食用赤色102号を溶解して固化させた0.9%アガロースからなる固形媒体センサーを載置してあり、センサーの周囲全体は透明な包装フィルムで覆ってセンサーが魚肉に接触しないようにしてある。なお、魚肉は包装フィルムで覆ってある。魚肉に対して、図7のようにセンサーを取り付けると、ドリップは、魚肉に貼り付けた導入部からマイクロファイバークロスの中を伝わってセンサー形成部分に接触する。

【0038】

(5)魚肉がトレイ包装品や真空包装品の場合は、上記の各方法のほか、トレイ等の容器の底に凹部を設け、その凹部にセンサーを取り付ける方法を採ることができる。ドリップは魚肉から凹部に滴下してセンサーと接触する。容器の底面からセンサーの反応を確認できるように凹部又は底面全体を透明にすることが好ましい。この方法の場合は、平面媒体センサーでも固形媒体センサーでも、どちらでも使用できる。

(6)センサーを魚肉に取り付ける別の方法としては、魚肉に接触する透明な包材(例えば食品用ラップフィルム)の内側にあらかじめセンサーを貼り付けておき、魚肉をその包材で覆うとセンサーの吸水面が魚肉の表面に接触するようにしてもよい。この方法の場合も、平面媒体センサーでも固形媒体センサーでも、どちらでも使用できる。

【0039】

本発明で用いるセンサーの作り方を例示すると、平面媒体センサーを作る場合は、魚肉の大きさに合わせて適宜のサイズに裁断・成形した平面媒体(0.5g相当)を、市販のアゾ色素の原末を濃度10,000分の1程度に希釈した液に浸漬して色素を十分に吸収・染着させた後、適宜の方法で洗浄・乾燥し、加熱等の方法で色素を固定すればよい。また、固形媒体センサーを作る場合は、例えば、適当な濃度に調製した寒天溶融液又はゼラチン溶融液に、市販のアゾ色素の原末を最終濃度が50μM(約3万分の1)程度になるように希釈したものを溶解させてよく混合した後、冷却・固化すればよい。アゾ色素の濃度を高める場合には、色素がセンサーから魚肉に転移しないことを確認するか、或いは転移しても無視し得るほどのレベルであることを確認した方がよい。

【0040】

アゾ色素を固形媒体に溶解させてセンサーを作る別の方法を例示すると以下のとおりである。まず、5mM濃度になるように蒸留水にアゾ色素の粉末を溶解し、これを0.2μMの孔径のヌクレポアフィルターで濾過・滅菌し、この液をA液とする。一方、蒸留水99mLに0.9〜1.2gの寒天粉末を入れ、オートクレーブして溶解・滅菌し、B液とする。次いで、B液が固まる前にA液を1mL無菌的に加えると、50μM濃度で色素を含んだ固形媒体センサーを作製することができる。この寒天粉末の量は、用いる寒天の特性を考慮に入れて、最終のゲル強度が700g/cm2になるように調製することが好ましい。

【0041】

次に、本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルの検知方法について説明する。

本発明者らは、魚肉やそのドリップに存在する細菌について研究した結果、すでに説明したとおり、いくつかの知見を得たので、その知見に基づいて本発明に係る検知方法を開発した。

【0042】

アゾ色素を含むセンサーを魚肉のドリップと接触するように取り付けておくと、魚肉が冷蔵状態であっても、ドリップの細菌数が1mL当り10の8乗(20℃培養計数法による)を超えた時点でセンサー内の色素が急激に分解され、その色が変化する。なお、品温が10℃以下の冷蔵中の魚肉では、4℃培養計数法や20℃培養計数法に用いた平板上のコロニーから分離される低温細菌(以下「20℃培養計数法で分離された低温細菌」等と略記する。)の方が、公定法(35℃計数培養法)で分離される中温細菌よりも細菌数が多くなる。

【0043】

20℃培養計数法によって計数したドリップの細菌数が1mL当り10の8乗であるときは、公定法で計数した魚肉の細菌数は1g当り10の6乗である。すなわち、センサーが変色するのは魚肉の細菌数が「100万/g(公定法による)」を超えた時点であるから、センサーの色が変化しない間は、その魚肉の細菌数は「1g当り100万未満(公定法による)」であるものと推定できる。よって、生の魚肉の細菌汚染レベルの自主基準値を「100万/g未満」と定めた場合には、魚肉ドリップに接触するように取り付けたセンサーの変色の有無を確認するだけで、その魚肉の細菌汚染レベルが自主基準内のものであるか否か、ダレでも容易に判断することができる。

【0044】

すなわち、センサーが反応するのに必要な細菌数が、仮に20℃培養計数法で200,000,000、つまり2×108のときに、公定法で計数される魚肉の細菌数が、その数の40分の1から200分の1であれば、そのときの魚肉の細菌数は5×106から1×106の間になる。すなわち、センサーは公定法で計数した魚肉の細菌数が1g当り10の6乗に達した時点で反応する。このように、センサーの精度は、反応に必要な細菌数と「ドリップ細菌数と魚肉細菌数の倍率の開き」の大きさによって決定される。

【0045】

本発明では、種々試験の結果、後記の試験例に示すとおり「20℃培養計数法で計数したドリップの細菌数」を「公定法で計数した魚肉の細菌数」で除した数値が常に約50〜130の間に維持されることが確認されているので、20℃培養計数法で計数したドリップの細菌数が1mL当り10の8乗であれば、公定法で計数した魚肉の細菌数は1g当り10の6乗であると判断して差し支えない。

【0046】

本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルの検知方法が正確であることは、以下の試験例と実施例によって確認されている。すなわち、

(1)試験例1と図1によって、アゾ色素は魚肉ドリップの細菌の増殖に何らの影響も与えないことが確認されている。

(2)試験例2と図2によって、冷蔵の後半には、20℃培養計数法によって計数されるドリップの細菌数は、魚肉の細菌数よりも高くなることが確認されている。

(3)試験例3と図3によって、冷蔵中の魚肉では低温細菌が活性化しているため、その細菌密度は、公定法によって計数するよりも、4℃培養計数法や20℃培養計数法で計数する方が高くなることが確認されている。また、4℃培養計数法で計数される細菌数は、20℃培養計数法で計数される細菌数とほぼ同じであることが確認されている。

(4)試験例4と図4・図5によって、ドリップ中の細菌は、4℃においてもセンサーを反応させるのに十分な活性を持っていることが確認されている。

(5)試験例5と図6によって、ドリップ中の細菌は、その細菌数が1mL当り10の8乗に至った時点で色素を急激に変色させることが確認されている。

(6)試験例6と表1によって、20℃培養計数法によって計数したドリップの細菌数が1mL当り10の8乗であるときは、公定法で計数した魚肉の細菌数は1g当り10の6乗であることが確認されている。

(7)実施例1〜実施例7に示す試作・試用の結果によって、「平面媒体センサー」でも「固形媒体センサー」でも、どちらも十分に実用に供し得ることが確認されている。

以下、試験例を持って本発明をさらに詳しく説明する。

【0047】

《試験例1》

(1)試験目的:

アゾ色素が魚肉ドリップの細菌の増殖に及ぼす影響の有無の確認

(2)試験方法:

センサーにアゾ色素を用いる場合、アゾ色素が魚肉ドリップの細菌の増殖に何らかの影響を与えるのであれば、魚肉ドリップ中の細菌数は正確に計測できない。そこで、魚肉ドリップに模して調製した魚肉粉末(和光純薬)の液体培地(100ppm:pH7.0)にヤズのドリップを接種し、その液体培地を「市販の食用赤色102号を50μM濃度で含んだ0.3%の寒天ゲルからなるセンサー」を3分の1の高さにまで充填した試験管Aと空(カラ)の試験管Bとに等量ずつ分注し、10℃で培養した。培養期間中に培養液を無菌的に適時採取して、これを原液とした。この原液を滅菌した生理食塩水で10倍希釈を繰り返した後、原液と希釈液のそれぞれ0.1mLを普通寒天平板培地に塗抹・接種し、この平板培地を20℃で5日間培養して、平板上に出現したコロニーを数えて、魚肉粉末液体培地中の細菌密度の変化を経時的に調べた。

【0048】

(3)試験結果:

試験の結果は図1に示すとおりである。すなわち、試験管Aの培地と試験管Bの培地では、細菌の増殖に差は認められなかった。なお、本試験例では、アゾ色素として、食用赤色102号を使用したが、食用赤色2号、食用赤色40号、食用黄色4号、食用黄色5号を用いた試験についても、本試験例と同じ結果が得られている。

(4)考察:

この試験結果から、アゾ色素は、魚肉ドリップ中の細菌の増殖に何らの影響も与えず、その細菌密度を正確に計測できることが確認された。

【0049】

《試験例2》

(1)試験目的:

冷蔵魚肉とそのドリップの細菌数の変化傾向の確認

(2)試験方法:

生食用アジの魚肉を6〜7片に分割し、それぞれ別々に含気包装して4℃で冷蔵し、冷蔵期間中に適時1包装ずつ開封して魚肉とドリップを取り出した。魚肉は、約1gを秤取し、これを9倍量の滅菌生理食塩水に浸漬した後、ストマッカーでホモジェナイズした。このホモジェナイズ液の上清を原液として、滅菌生理食塩水を用いて10倍希釈を繰り返し、原液と希釈液の0.1mLずつを普通寒天平板培地に塗抹・接種した。また、ドリップは、1mLずつ無菌的に取り出してこれを原液とし、この原液について滅菌生理食塩水を用いて10倍希釈を繰り返し、原液と希釈液の0.1mLずつを普通寒天平板培地に塗抹・接種した。次に、これらの平板培地を20℃で5日間培養し、平板上に出現したコロニーを数えて、魚肉とドリップの細菌数の変化を経時的に調べた。

【0050】

(3)試験結果:

試験の結果は図2に示すとおりである。すなわち、ドリップの細菌密度は魚肉の細菌密度よりも高く、冷蔵の後半には、その差は約10倍になった。

(4)考察:

この試験結果から、魚肉の細菌数を検知するには、ドリップの細菌数を検知して、間接的に魚肉の細菌数を知る方法を採る方が、感度が高く、効率的であることが確認された。

【0051】

《試験例3》

(1)試験目的:

冷蔵中の魚肉における細菌の増殖の確認

(2)試験方法:

生食用ヤズの魚肉を6〜7片に分割し、それぞれ別々に含気包装して4℃で冷蔵し、試験例2で用いたのと同じ方法で魚肉の細菌数を調べた。なお、平板培地は、4℃で10日間、20℃で5日間、35℃で2日間、それぞれ別々に培養し、平板上に出現したコロニーを数えて、魚肉中の細菌数の変化を経時的に調べた。

【0052】

(3)試験結果:

試験の結果は図3に示すとおりである。すなわち、4℃で冷蔵したヤズにおいては、4℃培養計数法と20℃培養計数法でそれぞれ計数される魚肉の細菌(低温細菌)の数はほぼ同じであるが、どちらの方法を採っても、計数される細菌数は、食品衛生法で定める35℃培養計数法(公定法)で計数される細菌(中温細菌)の数よりも多くなることが確認された。

(4)考察:

この試験結果から、魚肉を冷蔵したときには、低温細菌の方が中温細菌よりも多いことが判明した。すなわち、魚肉を冷蔵したときに魚肉を劣化・腐敗させるのは20℃以下でよく増殖する低温細菌であることが確認された。したがって、本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法は、低温ではセンサーが主に低温細菌と反応するので、冷蔵中の魚肉について有用であることが確認された。

【0053】

《試験例4》

(1)試験目的:

冷蔵温度下における低温細菌の活性の確認

(2)試験方法:

4℃で冷蔵しているヤズの魚肉から4℃培養計数法で分離された細菌と20℃培養計数法で分離された細菌をそれぞれ普通液体培地に接種して、4℃と20℃でそれぞれ48時間培養し、培養液の濁度を700nmの波長で分光光度計を用いて測定した。

【0054】

(3)試験結果:

試験の結果は図4と図5に示すとおりである。すなわち、図4の、4℃培養計数法で分離された細菌株の増殖を示したグラフを見ると、接種直後には濁度が測定限界以下だった培養液が、4℃での48時間での増殖により、濁度は0.1から0.4の間の値に達し、一方、同じ株の20℃での48時間の増殖により、濁度は0.1から0.5の間の値に達している。すなわち、4℃培養計数法で分離された細菌株の4℃での増殖レベルは、20℃での増殖度合いにかなり近いものである。さらに、図5の、20℃培養計数法で分離された細菌株の増殖を示したグラフを見ると、接種直後には濁度が測定限界以下だった培養液が、4℃での48時間での増殖によって、濁度は0.2から0.3の間の値に達し、一方、同じ株の20℃での48時間での増殖により、濁度は0.2から0.5の間の値に達している。すなわち、20℃培養計数法で分離された細菌株の4℃での増殖レベルは、20℃での増殖レベルにかなり近いものである。そのため、20℃培養計数法で分離された細菌は、4℃でも20℃に匹敵する増殖活性があることが確認された。

(4)考察:

この試験の結果から、魚肉を劣化・腐敗させる低温細菌は、4℃でもセンサーを反応させるのに十分な活性を持っていることが解明された。

【0055】

《試験例5》

(1)試験目的:

アゾ色素を分解するときの魚肉ドリップの細菌密度の範囲の確認

(2)試験方法:

市販の食用赤色102号を50μM、10μM、5μM濃度で含んだ3通りの普通液体培地(肉エキス10g、ペプトン10g、NaCl3g、pH7.2)に生食用ヤズのドリップをそれぞれ接種し、これらを10℃で培養した。この培養液の507nmの波長での吸光度を分光光度計で測定してその色調を調べた。また、色調の変化を調べるのと同時に、培養液の細菌数を試験例2で説明したのと同じ方法で調べた。なお、507nmは、食用赤色102号の光吸収極大値で、この吸光度から培地に残存している食用赤色102号の残存率を計算した。

【0056】

(3)試験結果:

試験の結果は図6に示すとおりである。すなわち、食用赤色102号は、その濃度が50μMのときは液体培地中の細菌数が10の7乗を超えた時点で赤色が減少し始め、10の8乗を超えた時点で急激に減少し、ほとんど消滅している。色素の濃度が10μMのときも5μMのときも近似した傾向を示している。そのため、本発明で用いるセンサーは、冷蔵中の魚肉ドリップの細菌数が20℃培養計数法で計数して1mL当り10の8乗に至った段階で正確に変色するので、細菌数が1m当り10の9乗以上である魚肉について、例えば、それが10の6乗であるとか10の8乗である等の誤った判断をするおそれがない。なお、本試験例では、アゾ色素として食用赤色102号を使用しているが、食用赤色2号や食用赤色40号、食用黄色4号、食用黄色5号を用いた試験についても図6と同じ結果が得られている。また、このような試験では、センサーに模した寒天ゲルを用いることが望ましいが、寒天ゲルの吸光度変化を調べることは難しいので、本試験例では、液体培地を使用した。

(4)考察:

この試験の結果から、センサーが示す細菌密度は、オーダーレベルで信頼できることが確認できた。

【0057】

《試験例6》

(1)試験目的:

冷蔵中の魚肉とそのドリップの細菌数の割合の確認

(2)試験方法:

魚肉のドリップの細菌数を調べるには、1mL以上のドリップが必要であるが、そのような多量のドリップを採取するのは通常の魚肉包装方法では無理である。そこで、漏斗状に成形された透明な可塑性の袋に魚肉を200g入れ、漏斗の筒の部分に「食用赤色102号を50μM濃度で溶解した寒天(濃度0.9%)を充填して固化させた試験管」を設置し、試験管内の食用赤色102号が変色した時点での魚肉とドリップの細菌数を、試験例2で用いたのと同じ方法で調べた。なお、平板培地は20℃で5日間、35℃で2日間培養した。

【0058】

(3)試験結果:

試験の結果は表1に示すとおりである。すなわち、4℃又は10℃で保存している魚肉について、試験管内の50μM濃度の食用赤色102号が変色するのは、いずれも20℃培養計数法で計数してドリップ1mL当り10の8乗であったが、同じ魚肉を公定法で計数したときの細菌数は魚肉1g当り10の6乗であった。また、このときの20℃培養計数法で計数したドリップの細菌数と公定法で計数した魚肉の細菌数の比は47〜130の間であった。また、ドリップの細菌数を47〜130の間の数値で除しても、その細菌数は常に10の6乗であった。

(4)考察:

20℃培養計数法によるドリップの細菌数と公定法による魚肉の細菌数の比が約50〜130の間でバラついても、公定法で調べたときの魚肉の細菌数が10の6乗以上でセンサーが反応するのは、センサーが反応するときのドリップの細菌数が狭い範囲に収斂しているためであると推定される。また、ドリップの細菌数を約50〜130の間の数値で除しても、その細菌数は常に10の6乗であるので、このセンサーは、公定法で計数したときの魚肉の細菌数が10の6乗に達したときに変色することが確認された。すなわち、ドリップの細菌の増殖を色素の変化によって検知する方法を採れば、魚肉の細菌数が10の6乗未満であるか否か、正確に検知できることが確認された。

以下、実施例をもって本発明をさらに説明する。

【0059】

【表1】

【実施例1】

【0060】

<「平面媒体センサー」の作製とその使用方法の例>

(1)センサーの作製:

イ.ショット瓶に蒸留水40mLを入れて、少量の酢酸を加えてpH4に調整した。

ロ.そのショット瓶に硫酸ナトリウム0.02gを添加し、さらに、白色のマイクロファ イバークロス(ナイロン20%・ポリエステル80%:2cm×1cm)を20枚入れ (0.2g相当)、30℃で60分間加熱した。

ハ.その後、アゾ色素液(0.002g/10mL:pH4)10mLを加えて100℃ で60分間加熱した。アゾ色素は、表2に示すとおり、魚種に応じて食用赤色2号、食 用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号を使い分けた。

ニ.ショット瓶に入れたまま一晩放冷却した後、クロスを取り出して水洗し、自然乾燥さ せて「赤色のセンサー」を作製した。

ホ.なお、クロスの染色後に染色液に残った色素量と水洗後の洗浄液に溶出した色素量を 試験例5に示す方法で測定したところ、クロス上の色素濃度は約15,000分の1、 すなわち、100μM相当であることが確認された。

【0061】

(2)センサーの取り付け:

市販の8種類・13切れの魚肉の切り身の表面に上記の平面媒体センサーを1枚ずつ貼り付け、各々をナイロンとポリエチレンのラミネート袋に入れて4℃又は10℃で保存した。保存期間中は観察を続け、センサーの色が赤色から白色に変化した時点で魚肉を袋から取り出した。

(3)センサーの検知効果の確認試験:

イ 袋から取り出したそれぞれの魚肉から約10gの試料を無菌的に採取し、ストマッカ ー袋に入れ、9倍量の滅菌生理食塩水を加えて2分間ホモジェナイズして魚肉スラリー を作った。

ロ.それぞれのスラリーをコーニングチューブに移し、500rpmで10秒間遠心処理 した。

ハ.生成した上清を原液とし、滅菌した生理食塩水で10倍希釈を繰り返した後、各希釈 段階について希釈液1mLずつを滅菌したシャーレ6枚に接種し、これに滅菌後55℃ にまで冷却した標準寒天培地又は普通寒天培地を加えて混釈培養を行った。

ニ.標準寒天培地の場合は、食品衛生法の定めに基づき35℃で48時間培養して、それ ぞれの細菌数を調べた。

【0062】

(4)試験結果:

表2は、平面媒体センサーが変色した時点での細菌数を魚種ごとに示したものである。表2によれば、センサーが反応した時点での細菌数は、10℃で保存した魚肉と4℃で保存した魚肉の両方とも、公定法で調べたところ、いずれも「10の6乗/g」であった。

(5)考察:

すなわち、実施例1で作ったセンサーをドリップに接触するように取り付けた生の魚肉を、4〜10℃で管理している小売店等のショウケースに並べて販売した場合、生の魚肉の細菌数が「1g当り10の6乗(公定法による)に達した場合には販売しない」という自主基準を超えているか否かを、消費者が自分の眼で販売魚肉の全数について検査できることが確認できた。

【0063】

【表2】

【実施例2】

【0064】

<「平面媒体センサー」の使用方法の例>

(1)センサーの取り付けと保存試験:

市販の9種類の魚肉切り身のそれぞれを3つに分割し、その1つのグループの切り身については実施例1と同じ方法で細菌数を調べた。残る2つについては、AグループとBグループに分け、いずれも実施例1と同じ方法で作製した平面媒体センサーを切り身の上に載せて、それぞれを透明なポリエチレン製の袋に入れた。Aグループの切り身は、試験開始から0℃で12時間保存した後4℃又は10℃の室に移して保存を続けた。Bグループの切り身は、試験開始の当初から4℃又は10℃の室で保存し続けた。それぞれの切り身についてセンサーの色の変化の有無を観察し続け、Bグループの切り身のセンサーが白色に変わった時点で、実施例1と同じ方法で切り身の細菌数を調べた。

【0065】

(2)試験結果:

表3は、Bグループの切り身のセンサーが変色した時点での細菌数を魚種ごとに示したものである。表3によれば、センサーが反応した時点での細菌数は、いずれも「10の6乗/g(公定法による)」のオーダーであり、センサー未反応の切り身との差は約10倍で、最少差は2倍であった。なお、Aグループの切り身は、Bグループの切り身より先には「センサー陽性」に至らなかった。

(3)考察:

実施例2よって、実施例1で作った平面媒体センサーは、およそ10倍以内の誤差範囲で魚肉の細菌数が一定値以上に達したことを検知できることが確認された。

【0066】

【表3】

【実施例3】

【0067】

<「真空包装魚肉」の細菌汚染レベルの検知例>

(1)センサーの取り付けと保存試験:

実施例1と同じ方法でマイクロファイバークロスを用いてセンサーを作製して、実施例1と同じ方法で4種類の魚肉の切り身(赤マツ、キスゴ、アマダイ、イトヨリ)に取り付けた後、これらの切り身をそれぞれ真空包装して10℃の室に保存し、センサーの色が変化するまで観測を続け、変色時点での細菌数を、公定法を用いて計数した。

(2)試験結果:

表4は、真空包装した切り身のセンサーが変色した時点での細菌数を魚種ごとに示したものである。表4によれば、真空包装をした生の魚肉を10℃で保存した場合でも、センサーは、公定法で調べた結果、全て「10の6乗」のレベルで変色していることが確認された。

(3)考察:

実施例3によって、実施例1で作った平面媒体センサーは、魚肉を真空包装した場合でも有効であることが確認された。

【0068】

【表4】

【実施例4】

【0069】

<「固形媒体センサー」の作製とその使用方法の例1>

(1)センサーの作製:

イ.99mLの蒸留水に寒天(アガロースS)を0.9g添加し、121℃で20分間加 熱した。この寒天溶融液に、0.2μm孔のメンブレンフィルターで濾過・除菌した5 mMの食用赤色102号を1mL添加し、その15mLを内径9cmのシャーレに分注 した。

ロ.シヤーレのまま冷却して固化させた厚さ2.4mmの寒天から、2.4×1.2cm の切片を切り出した。

ハ.この切片をマイクロファイバークロスとナイロンフィルムで挟み、四方をシーラーで 熱シールして「赤いセンサー」を完成させた。このセンサーはマイクロファイバークロ スの面を魚肉に貼り付けてドリップを吸い取るものである。

ニ.センサー内での食用赤色102号の濃度は50μMであり、これは重量比0.003 %に相当する。なお、食品衛生法に定める「色素の使用基準」は0.01〜0.002 %である。

【0070】

(2)センサーの取り付け:

イ.山口県産のタイとカレイを下関市内の小売店で購入し、実験室で3枚に下ろした。こ の切り身の表面に上記の固形媒体センサーを載せ、その切り身をポリエチレン袋に入れ て10℃で保存した。

ロ.保存期間中に、センサーの赤色が消えて白くなった時点で切り身を袋から取り出し、 その細菌数を実施例1と同じ方法を用いて調べた。

(3)センサーの検知結果:

センサーが変色した時点と細菌数は、タイの場合、保存開始96時間後で魚肉1g当り1.5×10の6乗、カレイの場合、同94時間後で1.3×10の6乗であった。

(4)考察:

実施例4によって、固形媒体センサーを用いても、魚肉の細菌数が「魚肉1g当り10の6乗(公定法による)」を超えたか否かを、センサーの変色の有無によって検知できることが確認された。

【実施例5】

【0071】

<「未包装魚肉」の細菌汚染レベルの検知例>

(1)センサーの取り付けと展示:

近くの24時間営業のスーパーマーケット鮮魚部に依頼して、早朝に入荷したキントキタイ、ホンタイ(マダイ)、ヒラメ、イトヨリからそれぞれ300g程度の切り身を作製してもらった。この切り身を10℃に調整したショウケースの端に並べてもらい、実施例1と同じ方法で作成したセンサーをそれぞれの切り身の表面に午前12時に貼り付けた。

(2)センサー変色時の細菌数:

鮮魚部に経過の観察を依頼していたところ、3日目の午前9時にキントキタイのセンサーが変色しているとの連絡を受けた。直ちに全ての切り身を回収して、実施例1で用いた方法と同じ方法によって細菌検査を行ったところ、センサーが変色したキントキタイの魚肉1g当りの細菌数は10の6乗、すなわち「1.3×106/g」であり、残りのホンタイ、ヒラメ、イトヨリの細菌数は「3.0〜7.4×104/g」の間であった。

(3)考察:

実施例5によって、本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法は、実際の販売店において有用であることが確認された。

【実施例6】

【0072】

<「固形媒体センサー」の作製とその使用方法の例2>

(1)センサーの作製:

イ. 蒸留水で作成した99mLのpH緩衝液(10mL:HEPES、pH7.0)に 寒天(アガロースS)を0.9g添加し、121℃で20分間加熱した。この寒天融液 に0.2μm孔のメンブレンフィルターで濾過・除菌した5mMの赤色102号を1m L添加し、その15mLを内径9cmのシャーレに分注した。

ロ.シヤーレのまま冷却して固化させた厚さ2.4mmの寒天から、2.4×1.2cm の切片を切り出した。

ハ.この寒天の切片を「長尺のマイクロファイバークロス」と「切片と同尺のナイロン製 フィルム」で挟み、四方をシーラーで熱シールして「赤いセンサー」を完成させた。こ のセンサーは、長尺ではみ出たマイクロファイバークロスの面のみをドリップの導入部 として魚肉の下面に下敷きのようにして貼り付けてドリップを吸い取るものである。

(2)センサーの取り付け:

【0073】

市販のマダイの切り身の下面に、長尺ではみ出たクロスの面を下敷きのようにして取り付け(図7)、10℃の室で保存した。保存期間中はずっと観察を続け、センサーの色が赤色から白色に変化した時点で魚肉を取り出し、実施例1で用いたのと同じ方法で切り身の細菌数を計数した。

(3)センサーの検知結果:

センサーが変色したのは、保存開始後98時間経過した時点であり、その細菌数は5.6×106であった。

(4)考察:

実施例6の結果から、ドリップの導入部を備えた固形媒体センサーを用いても、魚肉の細菌数が「魚肉1g当り10の6乗(公定法による)」に達したか否かを、センサーの変色の有無によって確認できることが判った。

【実施例7】

【0074】

<「スモークサーモン」の細菌汚染レベルの検知例>

(1)センサーの作製:

実施例1で用いた方法と同じ方法で同じ大きさの平面媒体センサーを4枚作製した。

(2)センサーの取り付け:

4切れの市販のスモークサーモン(冷燻法で作製したもの)に上記のセンサーをそれぞれ密着するように載せ、別々に含気包装した。

(3)細菌数の測定:

これら4個の包装体を10℃に調整したショウケース内に並べ、センサーの色の変化の有無を観察した。198時間後に1個の包装体のセンサーが白色に変化したので、その時点で全ての包装体を開封し、センサーと切り身を取り出し、実施例1で用いたのと同じ試験方法でそれぞれの切り身の細菌数を調べた。

(4)試験結果:

【0075】

試験の結果、センサーが変色した包装体の切り身の細菌数は「魚肉1g当り9.6g×10の6乗(公定法による)」に達していた。

(5)考察:

スモークサーモンにおいてもセンサーの有効性が確認されたが、反応までの時間は198時間で、他の事例の2倍以上の長さであった。これは、スモークサーモンでは冷燻や食塩処理により細菌の増殖が抑えられているためであると考えられる。

【産業上の利用可能性】

【0076】

本発明に係る魚肉の細菌レベルを検知する方法とその検知方法に用いるセンサーは、冷蔵中の生の魚肉全般に適用できる上、魚肉に限らず、牛肉や豚肉等の獣肉、鶏肉等の鳥肉及びこれらの加工食品の細菌管理についても適用できる。すなわち、本発明は、生の食肉全般の細菌管理に応用することができるので、きわめて有用である。

【技術分野】

【0001】

本発明は、生の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法とその検知方法に用いるセンサーに関する。詳しくは、冷蔵状態の生の魚肉(未調味の魚肉加工品を含む)について、試料を採取して検査することなく、また、包装を開封することなく、細菌の汚染レベルを肉眼で検知する方法とその検知方法に用いる簡便なセンサーに関する。

【背景技術】

【0002】

一般に、生の魚肉は、冷蔵状態で保管しても、細菌が緩やかに増殖して次第に食用に適さなくなる。すなわち、冷蔵保管中の生の魚肉では、公定法(35℃培養計数法)で計数した検体1g当りの細菌数が10の7乗を超えると初期腐敗となってアミンやアンモニア等の揮発性窒素化合物が生成し始め、さらには10の8乗を超えると揮発性窒素化合物が増加し、腐敗状態となって食用に適さなくなる。また、食中毒細菌が増殖すると食中毒を生じさせる。

【0003】

そこで、食品衛生法では、多くの食品について細菌学的成分規格を定め、その規格を超えて細菌汚染が生じている食品の流通を規制している。また、成分規格のない食品(例えば弁当、惣菜、漬物、生洋菓子、生麺等)については厚生労働省が衛生規範を定め、その規範を超えた食品が流通することがないように指導している。成分規格や衛生規範のない生の魚肉については、多くの小売業者によって自主基準値が設定されており、その基準値を超えた魚肉が流通しないように自主的に規制している。

【0004】

食品衛生法の成分規格や厚生労働省の衛生規範では、許容し得る細菌汚染レベルを「公定法で計数した検体1g当りの細菌数」で定めていて、生食用の冷凍魚介類、冷凍茹でだこ、冷凍茹で蟹、茹で麺等の食品の細菌汚染レベルを検体1g当り10万以下と定め、また、生麺や具については衛生規範で細菌数を300万/g以下としている。

【0005】

上記のとおり、成分規格や衛生規範のない食品については流通業者が独自の基準を公定法に基づいて設けている場合が多い。例えば、某生活協同組合の流通基準では、加熱後摂取用の冷蔵切り身や鮮魚の細菌数を300万/g未満とし、生食用の冷蔵切り身や鮮魚の細菌数を10万/g未満と定めている。また、別の生活協同組合では、タラコ、イクラ、生食用鮮魚、たたき等の細菌数を検体1g当り10の6乗のオーダー以下と定めている。また、本発明者らの調査によれば、生の魚肉の管理基準を「1g当りの細菌密度が10の6乗を超えた魚肉は販売しないこと」と自主的に定めているケースが多い。

【0006】

しかしながら、冷蔵状態で販売されている食品がこれらの基準に適合しているか否かについては、疑問がある。すなわち、現状では、抽出した食品について、その製造時の細菌汚染レベルと保存期間中の細菌数の増大傾向を調べ、それに基づいて保存条件と消費期限や賞味期限を定め、その条件で保存され、かつ、その期間内であれば基準を超えないとしているだけである。しかし、食品の細菌汚染レベルは、その製造状態によってバラツキが大きいので、消費期限内や賞味期限内のものであっても、細菌汚染レベルが成分規格や衛生規範、あるいは自主基準値を超えたものが販売されている可能性は否定できない。

【0007】

実際、東京都では、平成20年度まで施行された「食品・容器具等の細菌検査成績の不適基準」のなかで、すし種や刺身の検体1g当りの一般細菌数が100万を超えた食品を不適と判定して衛生指導を行ってきたが、1993年から2002年の間に多摩地域で収去された893検体のすし種や刺身のうち、細菌数が1g当り100万を超えているため販売不適とされた検体が6.3%に達していた旨を報告している(2004年発行・東京都健康安全研究センター年報55)。

【0008】

このような実情から、魚肉を食べる前には、全ての魚肉について細菌安全性を確認することが望ましい。従来から魚肉の細菌数を調べるには、魚肉から試料を採取して行う細菌検査がなされている。細菌検査には、細菌培養用に寒天平板培地を用いるコロニー計数法や液体培地を用いるMPN法、ATPを測定する方法等があるが、一旦検査の対象になると、その魚肉は、試料を採取されたり包装を剥がされることによって商品価値が毀損されて販売に適さなくなる。また、細菌培地を用いる検査法では、判定までに2日以上を要する。すなわち、現状では、流通に供される魚肉の全数をそのままの状態で検査し、瞬時にその検査結果を知る方法が開発されていないので、消費者は、生の魚肉や魚肉食品を購入する時点で、その魚肉の細菌汚染レベルを自分で確認することができない。

【0009】

一方、従来から、食品や飲料の包装にセンサーを取り付けて、試料を採取して検査することなく、消費者自身が肉眼で鮮度を確認する方法はいくつか公表されている。例えば、特許文献1には、中性飲料を充填した包装容器の開口部に酸性ガスによって変色するインジケータを取り付け、そのインジケータの色調を確認することによって内容物の変質の有無を目視で確認するようにした包装体が開示されている。しかし、この包装体は、その開口部がスクリューキャップであるため、飲料か又は半流動性の食品にしか適用できない。また、冷蔵状態の食品にも適用できるか否かは不明である。しかも、この中性飲料が発酵又は腐敗して酸性ガスを発生するときは、細菌数が1mL当り10の8乗レベルに達しており、商品価値を確認するレベルを超えてしまっている。そのため、この包装体は、密封状態の流動食への応用例が示されているだけであり、成分規格や衛生規範、さらには自主基準のある飲料や食品には適用できない。すなわち、このインジケ−タは、魚肉1g当りの細菌数をすくなくとも10の6乗のレベルで検知する必要がある生の魚肉や魚肉食品の管理には使用できない。

【0010】

また、特許文献2には、腐敗しやすい食品を対象とし、細菌が成長する際に生成する炭酸ガスを容器中に拡散させてpH感知溶液を含むセンサーと反応させ、センサーが緑色から橙色に変化するのを目視できるようにした食品鮮度センサーについて開示している。しかし、このセンサーは、密封包装状態で腐敗した食品から発生する炭酸ガスを検知するものであり、炭酸ガスの濃度が0.5%に達するまでの時間は包装体の容積の大きさにより影響を受けるので、包装体の容積と被包される食品の比率を一定に保つ必要が予想され、対象となる食品の範囲が極めて限られる。また、その性能を示す図4のデータでは、検体1g当りの細菌数が10の7乗レベルで示されているので、特許文献1の技術と同様に、成分規格や衛生規範、さらには自主基準のある飲料や食品には適用できない。すなわち、このセンサーは、魚肉1g当りの細菌数をすくなくとも10の6乗のレベルで検知する必要がある生の魚肉や魚肉食品の管理には使用できない。

【0011】

また、非特許文献1の75頁には、魚肉用又は畜肉用の非破壊型鮮度センサーについて開示している。このセンサーは、魚肉や畜肉の鮮度が低下するに伴って増加する低分子化合物の量を腐敗菌の呼吸活性から測定しようとするもので、腐敗菌を培養してメンブランフィルター上に吸着固定し、そのフィルターを酸素電極の先端に装着したセルを魚肉又は畜肉の表面に押し当て、魚肉又は畜肉中の低分子化合物を拡散によりセル内に侵入させて腐敗菌により資化させ、その時点での電極の出力により魚肉又は畜肉の品質評価を行うものである。しかし、このセンサーは、非破壊型ではあるものの、鮮度の判定に専門的な知識や計算を必要とし、消費者自身がこれを用いて目視により簡単に鮮度を判別することはできない。このように、密封又は非密封状態を問わず、冷蔵状態の生の魚肉の細菌汚染レベルを、専門的知識や技能を要することなく、肉眼で確認する方法は未だ開発されていない。

【0012】

次に、本発明において重要な役割を占める魚肉のドリップについて説明する。

一般に、魚が死んで呼吸による酸素供給が止まると、魚肉内のグリコーゲンの発酵・分解が始まる。この作用により魚肉のpHが低下し始めると、等電点が酸性側にある蛋白質で構成されている魚肉は、水分を保持する能力が低下し、魚肉蛋白質に水和していた水分が滲出し始める。この滲出液を「ドリップ」という。魚肉の表面をうっすらと覆っている液汁もドリップである。ドリップには魚肉蛋白質の分解によって生産された遊離アミノ酸が含まれているので、細菌は魚肉よりもドリップ内の方が増殖しやすい。すなわち、初期のドリップは、魚肉の分解があまり進んでいないときのものなので、遊離アミノ酸の量が少なく、その細菌数は魚肉の細菌数との差が小さいが、時間が経過するにつれて、ドリップの細菌数の方が魚肉の細菌数よりも大きくなる。

【0013】

本発明者らは、魚肉やそのドリップに存在する細菌について研究する過程において、魚が死んで魚肉蛋白質の分解が進むと、ドリップ中の細菌数は魚肉の細菌数よりも高くなるという知見を得た。また、冷蔵状態の魚肉のドリップ中の細菌は、20℃培養計数法で計数したところ、その菌数が1mL当り10の8乗を超えた時点で色素を急激に分解し始めるという知見を得た。さらに、冷蔵魚肉で優先的に増殖する細菌は低温細菌であるが、その細菌数は公定法(35℃培養計数法)で計数するよりも20℃培養計数法を用いて計数した方が高い値が得られることを知った。また、この低温細菌は、4℃でも、20℃での増殖に匹敵するほどの十分な増殖活性を有するという現象に気がついた。本発明者らは、これらの知見に基づいて魚肉やドリップの細菌や細菌数について研究を続け、本発明を完成するに至った。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0014】

【特許文献1】特開2004−359319号公報

【特許文献2】特表2008−523391号公報

【非特許文献】

【0015】

【非特許文献1】渡邉悦生編著「魚介類の鮮度と加工・貯蔵」平成10年2月8日成山堂書店改訂発行

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0016】

上記の状況に鑑み、本発明は、冷蔵中の生の魚肉(未調味の魚肉加工品を含む)について、その魚肉の商品価値を損なうことなく、また、その包装状態とは無関係に、流通に供する生食用鮮魚の細菌数の自主基準値として多用されている「検体1g当りの細菌(生菌)数が100万未満(公定法による)」であるか否か、すなわち、細菌数が999,999/g以下であるか否かを、細菌検査に関する専門的な知識や技能を要することなく、肉眼で容易に、かつ魚肉ごとに検知できる方法とその検知方法に用いる簡便なセンサーを提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0017】

上記の課題を解決するための本発明のうち、特許請求の範囲・請求項1に記載する発明は、冷蔵中の生の魚肉について、その魚肉から滲出するドリップに接触するようにアゾ色素を含むセンサーを取り付け、センサーの色の変化の有無を肉眼で観察することによって当該魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。なお、本発明において「冷蔵」とは、概ね10℃以下の温度で、凍結させることなく保存することをいう。

【0018】

同請求項2に記載する発明は、細菌汚染レベルを検知する対象の魚肉が密封包装状態のものである請求項1に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0019】

また、同請求項3に記載する発明は、センサーとして、アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0020】

また、同請求項4に記載する発明は、センサーとして、アゾ色素を寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0021】

同請求項5に記載する発明は、アゾ色素として、食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号のいずれかを用いる請求項3又は4に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法である。

【0022】

同請求項6に記載する発明は、アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものであるか又は寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものであって魚肉の細菌汚染レベルを検知するために用いるセンサーである。

【発明の効果】

【0023】

請求項1から5のいずれかに記載する検知方法によれば、冷蔵中の生の魚肉について、その商品価値を損なうことなく、また、その魚肉の包装状態とは無関係に、その細菌汚染レベルが流通の自主基準値として多用されている「検体1g当りの細菌(生菌)数が100万未満(公定法による)」であるか否か、すなわち、細菌数が999,999/g以下であるか否かを、当該魚肉に取り付けたセンサーの変色の有無を肉眼で観察するだけで、容易に、かつ魚肉ごとに確認できる。そのため、これらの検知方法によれば、細菌検査や魚肉の鮮度判定に関する専門的な知識や技能を有する者でなくても、ダレでも容易に、その魚肉の細菌汚染レベルが、「生の魚肉の細菌数が魚肉1gあたり10の6乗を超えたものは販売しない」という自主基準に合致するものであるか否かを判別することが可能となる。

【0024】

すなわち、請求項1から5のいずれかに記載する検知方法によれば、生の魚肉の細菌汚染レベルが一定値以上に達している場合にはその魚肉に取り付けたセンサーが変色するので、消費者は、消費期限や賞味期限の表示にとらわれることなく、魚肉を購入する時点ないしは魚肉を食べる時点でその魚肉の細菌安全性を自分の眼で確認できる。

【0025】

就中、請求項2に記載する検知方法は、内容物の検査が容易には行い得ない密封包装状態の生の魚肉を対象とするものであり、密封包装のままで生の魚肉の細菌汚染レベルを検知できる点できわめて有用である。

【0026】

請求項3又は4に記載する検知方法は、アゾ色素を含むセンサーを使用するものであるが、アゾ色素は、ドリップ中の細菌によって安定的に分解される性質を有するので、魚肉の細菌汚染レベルを正確に確認できる。

【0027】

また、請求項6に記載するセンサーは、生の魚肉に対してそのドリップと接触するように取り付けると、その魚肉の1g当りの細菌数が「10の6乗(公定法による)」に達した時点で変色するので、このセンサーを取り付けるだけで、魚肉の細菌安全性を肉眼で容易に確認できる。また、このセンサーは、安全であり、安価かつ容易に作製できるので、検査すべき魚肉や魚肉食品の全数に取り付けてもコストが嵩むには至らない。

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1】アゾ色素添加培地と無添加培地における魚肉ドリップ細菌の増殖を示したグラフである。

【図2】4℃で冷蔵したヤズの魚肉とそのドリップの細菌数の変化を示したグラフである。

【図3】4℃で冷蔵したヤズの魚肉の細菌数の変化を異なる培養計数法で調べ、その変化を示したグラフである。

【図4】4℃培養計数法で分離された魚肉由来の細菌の「4℃で48時間」培養時と「20℃で48時間」培養時の増殖を示したグラフである。

【図5】20℃培養計数法で分離された魚肉由来の細菌の「4℃で48時間」培養時と「20℃で48時間」培養時の増殖を示したグラフである。

【図6】食用赤色102号の分解と細菌密度の関係を示したグラフである。

【図7】ドリップ導入部を備えた固形媒体センサーを魚肉に取り付ける方法の説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0029】

本発明において、「魚肉」とは、魚体から取り出した肉塊や肉片の総称である。すなわち、フィレーのほか、焼魚用や煮魚用の切り身、ステーキ用の切り身、生食する刺身、ミンチ状に処理したもの等の「調味していない魚肉加工品」も含む。また、「生の魚肉」とは、未加熱で未乾燥の魚肉のことであり、解凍品を含む。なお、試作・試験の結果、本発明に係る検知方法は、冷燻法を用いて作ったスモークサーモンにも十分に適用可能であるので、本発明でいう「未調味・未加熱・未乾燥の生の魚肉」には、スモークサーモンレベルの魚肉加工品を含む。

【0030】

本発明は、その主旨からして、未殺菌の魚肉や魚肉食品が主たる対象であるが、殺菌処理済みのものであっても、その殺菌処理が不十分な事態もあり得るので、殺菌処理を施してない生の魚肉に限定するものではない。また、本発明が対象とする生の魚肉は、未包装のものでも包装したもの(真空包装品や含気包装品)でも差し支えない。

【0031】

本発明は、魚肉に由来する細菌はその密度が一定のレベルを超えると急激に色素を分解するという性質を利用し、かつ、魚肉から滲出するドリップの細菌数の増加を色素を含むセンサーにより検知することによって魚肉の細菌数を判定する点に大きな特色がある。よって、まず、本発明で用いるセンサーについて説明する。

【0032】

本発明で用いるセンサーは、基本的には、食品添加物として公認されているアゾ色素をクラフト紙、絹布、ナイロン布、ポリエステル布、不織布、マイクロファイバークロス等の吸水性のよい平面媒体に吸着させたものであるか又は寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解し固化したものである。なお、固形媒体を用いたセンサーは崩れやすいので、ポリエチレンフィルムやストマック袋フィルム等の強くて透明な補強材で一面を覆って使用することが好ましい。

【0033】

上記のとおり、本発明のセンサーにはアゾ色素を使用する。アゾ色素を用いる理由は、アゾ色素は、魚肉ドリップ中の細菌の増殖に何らの影響も与えない上、本発明者らが多くの色素(フラボノイド系色素、モナスカス系色素、イリドイド系色素、キノイド系色素、アゾ色素)について試験した結果、唯一アゾ色素のみがドリップ中の細菌によって安定的に分解されることが判明したからである。そのため、アゾ色素を使用すれば、ドリップ中の細菌数の変化をより正確に把握できる。アゾ色素としては、食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号を使用することが好ましい。

【0034】

本発明において、アゾ色素は、市販の原末を50〜100μM(3万分の1〜1.5万分の1)程度に希釈して使用するのが好ましい。その理由は、色素の濃度を薄くすると、検体中の細菌数が少ない段階でも変色することがあり、一方、あまり濃くすることは不経済である上、センサーの感度が鈍くなりやすいからである。なお、食品衛生法では、アゾ色素を食品の着色料として用いる場合は、その原末を1万〜5万分の1以下に希釈して使用するように定めている。

【0035】

本発明で用いるセンサーは、魚肉から滲出するドリップに接触するように魚肉に取り付ける必要がある。センサーの取り付けには、例えば、以下の方法を採ることができる。

(1)平面媒体にアゾ色素を吸着させたセンサー(以下「平面媒体センサー」と記す)の場合は、最も簡単なのは、魚肉の表面にセンサーを貼り付ける方法である。平面媒体センサーを魚肉の表面に貼り付けると魚肉の表面にうすく滲出したドリップとセンサーが容易に接触する。なお、センサーを取り付けた魚肉を包装する場合は、包装を剥離しなくてもセンサーの状態を確認できるように、すくなくとも包材中のセンサーを覆う部分は透明なものを使用することが好ましい。

【0036】

(2)アゾ色素を寒天等の固形媒体に溶解し固化させたセンサー(以下「固形媒体センサー」と記す)の場合は、その一面を透明な補強材で覆い、他の面を魚肉の表面に貼り付ける方法を採ればよい。また、魚肉に貼り付ける面をナイロン布のような吸水性のよいクロスに重ねて、そのクロスの面を魚肉に貼り付ける方法を採ることもできる。この方法を採ると、センサーを魚肉に直接接触させなくて済む。魚肉の表面に滲んだドリップはクロスを介してセンサーに接触する。

(3)また、上記の吸水性のよいクロスの一端にアゾ色素を吸着させるか又はアゾ色素を吸着させたクロスもしくはアゾ色素を溶解させて固化した寒天を重ねてその部分にセンサーを形成し、色素を吸着させてない方の端をドリップの導入部として魚肉に貼り付けるようにしてもよい(図7)。この方法を採ると、ドリップは、魚肉に貼り付けた部分(導入部)からクロスの中を伝わって色素を吸着させてあるセンサー形成部分に接触する。

【0037】

(4)上記のセンサーの取り付け方法を図7に基づいて説明する。図7は、ドリップ導入部を備えたセンサーを魚肉に取り付ける方法の説明図である。図7において、黒い四角形を点線状につなげて形成したラインはマイクロファイバークロスを表しており、そのクロスの左側半分はドリップの導入部(ドリップを吸水してセンサーへ導入する部分)として魚肉の裏面に貼り付けてある。また、クロスの右側半分には、濃度50μMの食用赤色102号を溶解して固化させた0.9%アガロースからなる固形媒体センサーを載置してあり、センサーの周囲全体は透明な包装フィルムで覆ってセンサーが魚肉に接触しないようにしてある。なお、魚肉は包装フィルムで覆ってある。魚肉に対して、図7のようにセンサーを取り付けると、ドリップは、魚肉に貼り付けた導入部からマイクロファイバークロスの中を伝わってセンサー形成部分に接触する。

【0038】

(5)魚肉がトレイ包装品や真空包装品の場合は、上記の各方法のほか、トレイ等の容器の底に凹部を設け、その凹部にセンサーを取り付ける方法を採ることができる。ドリップは魚肉から凹部に滴下してセンサーと接触する。容器の底面からセンサーの反応を確認できるように凹部又は底面全体を透明にすることが好ましい。この方法の場合は、平面媒体センサーでも固形媒体センサーでも、どちらでも使用できる。

(6)センサーを魚肉に取り付ける別の方法としては、魚肉に接触する透明な包材(例えば食品用ラップフィルム)の内側にあらかじめセンサーを貼り付けておき、魚肉をその包材で覆うとセンサーの吸水面が魚肉の表面に接触するようにしてもよい。この方法の場合も、平面媒体センサーでも固形媒体センサーでも、どちらでも使用できる。

【0039】

本発明で用いるセンサーの作り方を例示すると、平面媒体センサーを作る場合は、魚肉の大きさに合わせて適宜のサイズに裁断・成形した平面媒体(0.5g相当)を、市販のアゾ色素の原末を濃度10,000分の1程度に希釈した液に浸漬して色素を十分に吸収・染着させた後、適宜の方法で洗浄・乾燥し、加熱等の方法で色素を固定すればよい。また、固形媒体センサーを作る場合は、例えば、適当な濃度に調製した寒天溶融液又はゼラチン溶融液に、市販のアゾ色素の原末を最終濃度が50μM(約3万分の1)程度になるように希釈したものを溶解させてよく混合した後、冷却・固化すればよい。アゾ色素の濃度を高める場合には、色素がセンサーから魚肉に転移しないことを確認するか、或いは転移しても無視し得るほどのレベルであることを確認した方がよい。

【0040】

アゾ色素を固形媒体に溶解させてセンサーを作る別の方法を例示すると以下のとおりである。まず、5mM濃度になるように蒸留水にアゾ色素の粉末を溶解し、これを0.2μMの孔径のヌクレポアフィルターで濾過・滅菌し、この液をA液とする。一方、蒸留水99mLに0.9〜1.2gの寒天粉末を入れ、オートクレーブして溶解・滅菌し、B液とする。次いで、B液が固まる前にA液を1mL無菌的に加えると、50μM濃度で色素を含んだ固形媒体センサーを作製することができる。この寒天粉末の量は、用いる寒天の特性を考慮に入れて、最終のゲル強度が700g/cm2になるように調製することが好ましい。

【0041】

次に、本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルの検知方法について説明する。

本発明者らは、魚肉やそのドリップに存在する細菌について研究した結果、すでに説明したとおり、いくつかの知見を得たので、その知見に基づいて本発明に係る検知方法を開発した。

【0042】

アゾ色素を含むセンサーを魚肉のドリップと接触するように取り付けておくと、魚肉が冷蔵状態であっても、ドリップの細菌数が1mL当り10の8乗(20℃培養計数法による)を超えた時点でセンサー内の色素が急激に分解され、その色が変化する。なお、品温が10℃以下の冷蔵中の魚肉では、4℃培養計数法や20℃培養計数法に用いた平板上のコロニーから分離される低温細菌(以下「20℃培養計数法で分離された低温細菌」等と略記する。)の方が、公定法(35℃計数培養法)で分離される中温細菌よりも細菌数が多くなる。

【0043】

20℃培養計数法によって計数したドリップの細菌数が1mL当り10の8乗であるときは、公定法で計数した魚肉の細菌数は1g当り10の6乗である。すなわち、センサーが変色するのは魚肉の細菌数が「100万/g(公定法による)」を超えた時点であるから、センサーの色が変化しない間は、その魚肉の細菌数は「1g当り100万未満(公定法による)」であるものと推定できる。よって、生の魚肉の細菌汚染レベルの自主基準値を「100万/g未満」と定めた場合には、魚肉ドリップに接触するように取り付けたセンサーの変色の有無を確認するだけで、その魚肉の細菌汚染レベルが自主基準内のものであるか否か、ダレでも容易に判断することができる。

【0044】

すなわち、センサーが反応するのに必要な細菌数が、仮に20℃培養計数法で200,000,000、つまり2×108のときに、公定法で計数される魚肉の細菌数が、その数の40分の1から200分の1であれば、そのときの魚肉の細菌数は5×106から1×106の間になる。すなわち、センサーは公定法で計数した魚肉の細菌数が1g当り10の6乗に達した時点で反応する。このように、センサーの精度は、反応に必要な細菌数と「ドリップ細菌数と魚肉細菌数の倍率の開き」の大きさによって決定される。

【0045】

本発明では、種々試験の結果、後記の試験例に示すとおり「20℃培養計数法で計数したドリップの細菌数」を「公定法で計数した魚肉の細菌数」で除した数値が常に約50〜130の間に維持されることが確認されているので、20℃培養計数法で計数したドリップの細菌数が1mL当り10の8乗であれば、公定法で計数した魚肉の細菌数は1g当り10の6乗であると判断して差し支えない。

【0046】

本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルの検知方法が正確であることは、以下の試験例と実施例によって確認されている。すなわち、

(1)試験例1と図1によって、アゾ色素は魚肉ドリップの細菌の増殖に何らの影響も与えないことが確認されている。

(2)試験例2と図2によって、冷蔵の後半には、20℃培養計数法によって計数されるドリップの細菌数は、魚肉の細菌数よりも高くなることが確認されている。

(3)試験例3と図3によって、冷蔵中の魚肉では低温細菌が活性化しているため、その細菌密度は、公定法によって計数するよりも、4℃培養計数法や20℃培養計数法で計数する方が高くなることが確認されている。また、4℃培養計数法で計数される細菌数は、20℃培養計数法で計数される細菌数とほぼ同じであることが確認されている。

(4)試験例4と図4・図5によって、ドリップ中の細菌は、4℃においてもセンサーを反応させるのに十分な活性を持っていることが確認されている。

(5)試験例5と図6によって、ドリップ中の細菌は、その細菌数が1mL当り10の8乗に至った時点で色素を急激に変色させることが確認されている。

(6)試験例6と表1によって、20℃培養計数法によって計数したドリップの細菌数が1mL当り10の8乗であるときは、公定法で計数した魚肉の細菌数は1g当り10の6乗であることが確認されている。

(7)実施例1〜実施例7に示す試作・試用の結果によって、「平面媒体センサー」でも「固形媒体センサー」でも、どちらも十分に実用に供し得ることが確認されている。

以下、試験例を持って本発明をさらに詳しく説明する。

【0047】

《試験例1》

(1)試験目的:

アゾ色素が魚肉ドリップの細菌の増殖に及ぼす影響の有無の確認

(2)試験方法:

センサーにアゾ色素を用いる場合、アゾ色素が魚肉ドリップの細菌の増殖に何らかの影響を与えるのであれば、魚肉ドリップ中の細菌数は正確に計測できない。そこで、魚肉ドリップに模して調製した魚肉粉末(和光純薬)の液体培地(100ppm:pH7.0)にヤズのドリップを接種し、その液体培地を「市販の食用赤色102号を50μM濃度で含んだ0.3%の寒天ゲルからなるセンサー」を3分の1の高さにまで充填した試験管Aと空(カラ)の試験管Bとに等量ずつ分注し、10℃で培養した。培養期間中に培養液を無菌的に適時採取して、これを原液とした。この原液を滅菌した生理食塩水で10倍希釈を繰り返した後、原液と希釈液のそれぞれ0.1mLを普通寒天平板培地に塗抹・接種し、この平板培地を20℃で5日間培養して、平板上に出現したコロニーを数えて、魚肉粉末液体培地中の細菌密度の変化を経時的に調べた。

【0048】

(3)試験結果:

試験の結果は図1に示すとおりである。すなわち、試験管Aの培地と試験管Bの培地では、細菌の増殖に差は認められなかった。なお、本試験例では、アゾ色素として、食用赤色102号を使用したが、食用赤色2号、食用赤色40号、食用黄色4号、食用黄色5号を用いた試験についても、本試験例と同じ結果が得られている。

(4)考察:

この試験結果から、アゾ色素は、魚肉ドリップ中の細菌の増殖に何らの影響も与えず、その細菌密度を正確に計測できることが確認された。

【0049】

《試験例2》

(1)試験目的:

冷蔵魚肉とそのドリップの細菌数の変化傾向の確認

(2)試験方法:

生食用アジの魚肉を6〜7片に分割し、それぞれ別々に含気包装して4℃で冷蔵し、冷蔵期間中に適時1包装ずつ開封して魚肉とドリップを取り出した。魚肉は、約1gを秤取し、これを9倍量の滅菌生理食塩水に浸漬した後、ストマッカーでホモジェナイズした。このホモジェナイズ液の上清を原液として、滅菌生理食塩水を用いて10倍希釈を繰り返し、原液と希釈液の0.1mLずつを普通寒天平板培地に塗抹・接種した。また、ドリップは、1mLずつ無菌的に取り出してこれを原液とし、この原液について滅菌生理食塩水を用いて10倍希釈を繰り返し、原液と希釈液の0.1mLずつを普通寒天平板培地に塗抹・接種した。次に、これらの平板培地を20℃で5日間培養し、平板上に出現したコロニーを数えて、魚肉とドリップの細菌数の変化を経時的に調べた。

【0050】

(3)試験結果:

試験の結果は図2に示すとおりである。すなわち、ドリップの細菌密度は魚肉の細菌密度よりも高く、冷蔵の後半には、その差は約10倍になった。

(4)考察:

この試験結果から、魚肉の細菌数を検知するには、ドリップの細菌数を検知して、間接的に魚肉の細菌数を知る方法を採る方が、感度が高く、効率的であることが確認された。

【0051】

《試験例3》

(1)試験目的:

冷蔵中の魚肉における細菌の増殖の確認

(2)試験方法:

生食用ヤズの魚肉を6〜7片に分割し、それぞれ別々に含気包装して4℃で冷蔵し、試験例2で用いたのと同じ方法で魚肉の細菌数を調べた。なお、平板培地は、4℃で10日間、20℃で5日間、35℃で2日間、それぞれ別々に培養し、平板上に出現したコロニーを数えて、魚肉中の細菌数の変化を経時的に調べた。

【0052】

(3)試験結果:

試験の結果は図3に示すとおりである。すなわち、4℃で冷蔵したヤズにおいては、4℃培養計数法と20℃培養計数法でそれぞれ計数される魚肉の細菌(低温細菌)の数はほぼ同じであるが、どちらの方法を採っても、計数される細菌数は、食品衛生法で定める35℃培養計数法(公定法)で計数される細菌(中温細菌)の数よりも多くなることが確認された。

(4)考察:

この試験結果から、魚肉を冷蔵したときには、低温細菌の方が中温細菌よりも多いことが判明した。すなわち、魚肉を冷蔵したときに魚肉を劣化・腐敗させるのは20℃以下でよく増殖する低温細菌であることが確認された。したがって、本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法は、低温ではセンサーが主に低温細菌と反応するので、冷蔵中の魚肉について有用であることが確認された。

【0053】

《試験例4》

(1)試験目的:

冷蔵温度下における低温細菌の活性の確認

(2)試験方法:

4℃で冷蔵しているヤズの魚肉から4℃培養計数法で分離された細菌と20℃培養計数法で分離された細菌をそれぞれ普通液体培地に接種して、4℃と20℃でそれぞれ48時間培養し、培養液の濁度を700nmの波長で分光光度計を用いて測定した。

【0054】

(3)試験結果:

試験の結果は図4と図5に示すとおりである。すなわち、図4の、4℃培養計数法で分離された細菌株の増殖を示したグラフを見ると、接種直後には濁度が測定限界以下だった培養液が、4℃での48時間での増殖により、濁度は0.1から0.4の間の値に達し、一方、同じ株の20℃での48時間の増殖により、濁度は0.1から0.5の間の値に達している。すなわち、4℃培養計数法で分離された細菌株の4℃での増殖レベルは、20℃での増殖度合いにかなり近いものである。さらに、図5の、20℃培養計数法で分離された細菌株の増殖を示したグラフを見ると、接種直後には濁度が測定限界以下だった培養液が、4℃での48時間での増殖によって、濁度は0.2から0.3の間の値に達し、一方、同じ株の20℃での48時間での増殖により、濁度は0.2から0.5の間の値に達している。すなわち、20℃培養計数法で分離された細菌株の4℃での増殖レベルは、20℃での増殖レベルにかなり近いものである。そのため、20℃培養計数法で分離された細菌は、4℃でも20℃に匹敵する増殖活性があることが確認された。

(4)考察:

この試験の結果から、魚肉を劣化・腐敗させる低温細菌は、4℃でもセンサーを反応させるのに十分な活性を持っていることが解明された。

【0055】

《試験例5》

(1)試験目的:

アゾ色素を分解するときの魚肉ドリップの細菌密度の範囲の確認

(2)試験方法:

市販の食用赤色102号を50μM、10μM、5μM濃度で含んだ3通りの普通液体培地(肉エキス10g、ペプトン10g、NaCl3g、pH7.2)に生食用ヤズのドリップをそれぞれ接種し、これらを10℃で培養した。この培養液の507nmの波長での吸光度を分光光度計で測定してその色調を調べた。また、色調の変化を調べるのと同時に、培養液の細菌数を試験例2で説明したのと同じ方法で調べた。なお、507nmは、食用赤色102号の光吸収極大値で、この吸光度から培地に残存している食用赤色102号の残存率を計算した。

【0056】

(3)試験結果:

試験の結果は図6に示すとおりである。すなわち、食用赤色102号は、その濃度が50μMのときは液体培地中の細菌数が10の7乗を超えた時点で赤色が減少し始め、10の8乗を超えた時点で急激に減少し、ほとんど消滅している。色素の濃度が10μMのときも5μMのときも近似した傾向を示している。そのため、本発明で用いるセンサーは、冷蔵中の魚肉ドリップの細菌数が20℃培養計数法で計数して1mL当り10の8乗に至った段階で正確に変色するので、細菌数が1m当り10の9乗以上である魚肉について、例えば、それが10の6乗であるとか10の8乗である等の誤った判断をするおそれがない。なお、本試験例では、アゾ色素として食用赤色102号を使用しているが、食用赤色2号や食用赤色40号、食用黄色4号、食用黄色5号を用いた試験についても図6と同じ結果が得られている。また、このような試験では、センサーに模した寒天ゲルを用いることが望ましいが、寒天ゲルの吸光度変化を調べることは難しいので、本試験例では、液体培地を使用した。

(4)考察:

この試験の結果から、センサーが示す細菌密度は、オーダーレベルで信頼できることが確認できた。

【0057】

《試験例6》

(1)試験目的:

冷蔵中の魚肉とそのドリップの細菌数の割合の確認

(2)試験方法:

魚肉のドリップの細菌数を調べるには、1mL以上のドリップが必要であるが、そのような多量のドリップを採取するのは通常の魚肉包装方法では無理である。そこで、漏斗状に成形された透明な可塑性の袋に魚肉を200g入れ、漏斗の筒の部分に「食用赤色102号を50μM濃度で溶解した寒天(濃度0.9%)を充填して固化させた試験管」を設置し、試験管内の食用赤色102号が変色した時点での魚肉とドリップの細菌数を、試験例2で用いたのと同じ方法で調べた。なお、平板培地は20℃で5日間、35℃で2日間培養した。

【0058】

(3)試験結果:

試験の結果は表1に示すとおりである。すなわち、4℃又は10℃で保存している魚肉について、試験管内の50μM濃度の食用赤色102号が変色するのは、いずれも20℃培養計数法で計数してドリップ1mL当り10の8乗であったが、同じ魚肉を公定法で計数したときの細菌数は魚肉1g当り10の6乗であった。また、このときの20℃培養計数法で計数したドリップの細菌数と公定法で計数した魚肉の細菌数の比は47〜130の間であった。また、ドリップの細菌数を47〜130の間の数値で除しても、その細菌数は常に10の6乗であった。

(4)考察:

20℃培養計数法によるドリップの細菌数と公定法による魚肉の細菌数の比が約50〜130の間でバラついても、公定法で調べたときの魚肉の細菌数が10の6乗以上でセンサーが反応するのは、センサーが反応するときのドリップの細菌数が狭い範囲に収斂しているためであると推定される。また、ドリップの細菌数を約50〜130の間の数値で除しても、その細菌数は常に10の6乗であるので、このセンサーは、公定法で計数したときの魚肉の細菌数が10の6乗に達したときに変色することが確認された。すなわち、ドリップの細菌の増殖を色素の変化によって検知する方法を採れば、魚肉の細菌数が10の6乗未満であるか否か、正確に検知できることが確認された。

以下、実施例をもって本発明をさらに説明する。

【0059】

【表1】

【実施例1】

【0060】

<「平面媒体センサー」の作製とその使用方法の例>

(1)センサーの作製:

イ.ショット瓶に蒸留水40mLを入れて、少量の酢酸を加えてpH4に調整した。

ロ.そのショット瓶に硫酸ナトリウム0.02gを添加し、さらに、白色のマイクロファ イバークロス(ナイロン20%・ポリエステル80%:2cm×1cm)を20枚入れ (0.2g相当)、30℃で60分間加熱した。

ハ.その後、アゾ色素液(0.002g/10mL:pH4)10mLを加えて100℃ で60分間加熱した。アゾ色素は、表2に示すとおり、魚種に応じて食用赤色2号、食 用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号を使い分けた。

ニ.ショット瓶に入れたまま一晩放冷却した後、クロスを取り出して水洗し、自然乾燥さ せて「赤色のセンサー」を作製した。

ホ.なお、クロスの染色後に染色液に残った色素量と水洗後の洗浄液に溶出した色素量を 試験例5に示す方法で測定したところ、クロス上の色素濃度は約15,000分の1、 すなわち、100μM相当であることが確認された。

【0061】

(2)センサーの取り付け:

市販の8種類・13切れの魚肉の切り身の表面に上記の平面媒体センサーを1枚ずつ貼り付け、各々をナイロンとポリエチレンのラミネート袋に入れて4℃又は10℃で保存した。保存期間中は観察を続け、センサーの色が赤色から白色に変化した時点で魚肉を袋から取り出した。

(3)センサーの検知効果の確認試験:

イ 袋から取り出したそれぞれの魚肉から約10gの試料を無菌的に採取し、ストマッカ ー袋に入れ、9倍量の滅菌生理食塩水を加えて2分間ホモジェナイズして魚肉スラリー を作った。

ロ.それぞれのスラリーをコーニングチューブに移し、500rpmで10秒間遠心処理 した。

ハ.生成した上清を原液とし、滅菌した生理食塩水で10倍希釈を繰り返した後、各希釈 段階について希釈液1mLずつを滅菌したシャーレ6枚に接種し、これに滅菌後55℃ にまで冷却した標準寒天培地又は普通寒天培地を加えて混釈培養を行った。

ニ.標準寒天培地の場合は、食品衛生法の定めに基づき35℃で48時間培養して、それ ぞれの細菌数を調べた。

【0062】

(4)試験結果:

表2は、平面媒体センサーが変色した時点での細菌数を魚種ごとに示したものである。表2によれば、センサーが反応した時点での細菌数は、10℃で保存した魚肉と4℃で保存した魚肉の両方とも、公定法で調べたところ、いずれも「10の6乗/g」であった。

(5)考察:

すなわち、実施例1で作ったセンサーをドリップに接触するように取り付けた生の魚肉を、4〜10℃で管理している小売店等のショウケースに並べて販売した場合、生の魚肉の細菌数が「1g当り10の6乗(公定法による)に達した場合には販売しない」という自主基準を超えているか否かを、消費者が自分の眼で販売魚肉の全数について検査できることが確認できた。

【0063】

【表2】

【実施例2】

【0064】

<「平面媒体センサー」の使用方法の例>

(1)センサーの取り付けと保存試験:

市販の9種類の魚肉切り身のそれぞれを3つに分割し、その1つのグループの切り身については実施例1と同じ方法で細菌数を調べた。残る2つについては、AグループとBグループに分け、いずれも実施例1と同じ方法で作製した平面媒体センサーを切り身の上に載せて、それぞれを透明なポリエチレン製の袋に入れた。Aグループの切り身は、試験開始から0℃で12時間保存した後4℃又は10℃の室に移して保存を続けた。Bグループの切り身は、試験開始の当初から4℃又は10℃の室で保存し続けた。それぞれの切り身についてセンサーの色の変化の有無を観察し続け、Bグループの切り身のセンサーが白色に変わった時点で、実施例1と同じ方法で切り身の細菌数を調べた。

【0065】

(2)試験結果:

表3は、Bグループの切り身のセンサーが変色した時点での細菌数を魚種ごとに示したものである。表3によれば、センサーが反応した時点での細菌数は、いずれも「10の6乗/g(公定法による)」のオーダーであり、センサー未反応の切り身との差は約10倍で、最少差は2倍であった。なお、Aグループの切り身は、Bグループの切り身より先には「センサー陽性」に至らなかった。

(3)考察:

実施例2よって、実施例1で作った平面媒体センサーは、およそ10倍以内の誤差範囲で魚肉の細菌数が一定値以上に達したことを検知できることが確認された。

【0066】

【表3】

【実施例3】

【0067】

<「真空包装魚肉」の細菌汚染レベルの検知例>

(1)センサーの取り付けと保存試験:

実施例1と同じ方法でマイクロファイバークロスを用いてセンサーを作製して、実施例1と同じ方法で4種類の魚肉の切り身(赤マツ、キスゴ、アマダイ、イトヨリ)に取り付けた後、これらの切り身をそれぞれ真空包装して10℃の室に保存し、センサーの色が変化するまで観測を続け、変色時点での細菌数を、公定法を用いて計数した。

(2)試験結果:

表4は、真空包装した切り身のセンサーが変色した時点での細菌数を魚種ごとに示したものである。表4によれば、真空包装をした生の魚肉を10℃で保存した場合でも、センサーは、公定法で調べた結果、全て「10の6乗」のレベルで変色していることが確認された。

(3)考察:

実施例3によって、実施例1で作った平面媒体センサーは、魚肉を真空包装した場合でも有効であることが確認された。

【0068】

【表4】

【実施例4】

【0069】

<「固形媒体センサー」の作製とその使用方法の例1>

(1)センサーの作製:

イ.99mLの蒸留水に寒天(アガロースS)を0.9g添加し、121℃で20分間加 熱した。この寒天溶融液に、0.2μm孔のメンブレンフィルターで濾過・除菌した5 mMの食用赤色102号を1mL添加し、その15mLを内径9cmのシャーレに分注 した。

ロ.シヤーレのまま冷却して固化させた厚さ2.4mmの寒天から、2.4×1.2cm の切片を切り出した。

ハ.この切片をマイクロファイバークロスとナイロンフィルムで挟み、四方をシーラーで 熱シールして「赤いセンサー」を完成させた。このセンサーはマイクロファイバークロ スの面を魚肉に貼り付けてドリップを吸い取るものである。

ニ.センサー内での食用赤色102号の濃度は50μMであり、これは重量比0.003 %に相当する。なお、食品衛生法に定める「色素の使用基準」は0.01〜0.002 %である。

【0070】

(2)センサーの取り付け:

イ.山口県産のタイとカレイを下関市内の小売店で購入し、実験室で3枚に下ろした。こ の切り身の表面に上記の固形媒体センサーを載せ、その切り身をポリエチレン袋に入れ て10℃で保存した。

ロ.保存期間中に、センサーの赤色が消えて白くなった時点で切り身を袋から取り出し、 その細菌数を実施例1と同じ方法を用いて調べた。

(3)センサーの検知結果:

センサーが変色した時点と細菌数は、タイの場合、保存開始96時間後で魚肉1g当り1.5×10の6乗、カレイの場合、同94時間後で1.3×10の6乗であった。

(4)考察:

実施例4によって、固形媒体センサーを用いても、魚肉の細菌数が「魚肉1g当り10の6乗(公定法による)」を超えたか否かを、センサーの変色の有無によって検知できることが確認された。

【実施例5】

【0071】

<「未包装魚肉」の細菌汚染レベルの検知例>

(1)センサーの取り付けと展示:

近くの24時間営業のスーパーマーケット鮮魚部に依頼して、早朝に入荷したキントキタイ、ホンタイ(マダイ)、ヒラメ、イトヨリからそれぞれ300g程度の切り身を作製してもらった。この切り身を10℃に調整したショウケースの端に並べてもらい、実施例1と同じ方法で作成したセンサーをそれぞれの切り身の表面に午前12時に貼り付けた。

(2)センサー変色時の細菌数:

鮮魚部に経過の観察を依頼していたところ、3日目の午前9時にキントキタイのセンサーが変色しているとの連絡を受けた。直ちに全ての切り身を回収して、実施例1で用いた方法と同じ方法によって細菌検査を行ったところ、センサーが変色したキントキタイの魚肉1g当りの細菌数は10の6乗、すなわち「1.3×106/g」であり、残りのホンタイ、ヒラメ、イトヨリの細菌数は「3.0〜7.4×104/g」の間であった。

(3)考察:

実施例5によって、本発明に係る魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法は、実際の販売店において有用であることが確認された。

【実施例6】

【0072】

<「固形媒体センサー」の作製とその使用方法の例2>

(1)センサーの作製:

イ. 蒸留水で作成した99mLのpH緩衝液(10mL:HEPES、pH7.0)に 寒天(アガロースS)を0.9g添加し、121℃で20分間加熱した。この寒天融液 に0.2μm孔のメンブレンフィルターで濾過・除菌した5mMの赤色102号を1m L添加し、その15mLを内径9cmのシャーレに分注した。

ロ.シヤーレのまま冷却して固化させた厚さ2.4mmの寒天から、2.4×1.2cm の切片を切り出した。

ハ.この寒天の切片を「長尺のマイクロファイバークロス」と「切片と同尺のナイロン製 フィルム」で挟み、四方をシーラーで熱シールして「赤いセンサー」を完成させた。こ のセンサーは、長尺ではみ出たマイクロファイバークロスの面のみをドリップの導入部 として魚肉の下面に下敷きのようにして貼り付けてドリップを吸い取るものである。

(2)センサーの取り付け:

【0073】

市販のマダイの切り身の下面に、長尺ではみ出たクロスの面を下敷きのようにして取り付け(図7)、10℃の室で保存した。保存期間中はずっと観察を続け、センサーの色が赤色から白色に変化した時点で魚肉を取り出し、実施例1で用いたのと同じ方法で切り身の細菌数を計数した。

(3)センサーの検知結果:

センサーが変色したのは、保存開始後98時間経過した時点であり、その細菌数は5.6×106であった。

(4)考察:

実施例6の結果から、ドリップの導入部を備えた固形媒体センサーを用いても、魚肉の細菌数が「魚肉1g当り10の6乗(公定法による)」に達したか否かを、センサーの変色の有無によって確認できることが判った。

【実施例7】

【0074】

<「スモークサーモン」の細菌汚染レベルの検知例>

(1)センサーの作製:

実施例1で用いた方法と同じ方法で同じ大きさの平面媒体センサーを4枚作製した。

(2)センサーの取り付け:

4切れの市販のスモークサーモン(冷燻法で作製したもの)に上記のセンサーをそれぞれ密着するように載せ、別々に含気包装した。

(3)細菌数の測定:

これら4個の包装体を10℃に調整したショウケース内に並べ、センサーの色の変化の有無を観察した。198時間後に1個の包装体のセンサーが白色に変化したので、その時点で全ての包装体を開封し、センサーと切り身を取り出し、実施例1で用いたのと同じ試験方法でそれぞれの切り身の細菌数を調べた。

(4)試験結果:

【0075】

試験の結果、センサーが変色した包装体の切り身の細菌数は「魚肉1g当り9.6g×10の6乗(公定法による)」に達していた。

(5)考察:

スモークサーモンにおいてもセンサーの有効性が確認されたが、反応までの時間は198時間で、他の事例の2倍以上の長さであった。これは、スモークサーモンでは冷燻や食塩処理により細菌の増殖が抑えられているためであると考えられる。

【産業上の利用可能性】

【0076】

本発明に係る魚肉の細菌レベルを検知する方法とその検知方法に用いるセンサーは、冷蔵中の生の魚肉全般に適用できる上、魚肉に限らず、牛肉や豚肉等の獣肉、鶏肉等の鳥肉及びこれらの加工食品の細菌管理についても適用できる。すなわち、本発明は、生の食肉全般の細菌管理に応用することができるので、きわめて有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

冷蔵中の生の魚肉について、その魚肉から滲出するドリップに接触するようにアゾ色素を含むセンサーを取り付け、センサーの色の変化の有無を肉眼で観察することによって当該魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項2】

細菌汚染レベルを検知する対象の魚肉が密封包装したものである請求項1に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項3】

センサーとして、アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項4】

センサーとして、アゾ色素を寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項5】

アゾ色素として、食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号のいずれかを用いる請求項3又は4に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項6】

アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものであるか又は寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものであって魚肉の細菌汚染レベルを検知するために用いるセンサー。

【請求項1】

冷蔵中の生の魚肉について、その魚肉から滲出するドリップに接触するようにアゾ色素を含むセンサーを取り付け、センサーの色の変化の有無を肉眼で観察することによって当該魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項2】

細菌汚染レベルを検知する対象の魚肉が密封包装したものである請求項1に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項3】

センサーとして、アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項4】

センサーとして、アゾ色素を寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものを用いる請求項1又は2に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項5】

アゾ色素として、食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号のいずれかを用いる請求項3又は4に記載の魚肉の細菌汚染レベルを検知する方法。

【請求項6】

アゾ色素を紙や布等の平面媒体に吸着させたものであるか又は寒天やゼラチン等の固形媒体に溶解させ固化したものであって魚肉の細菌汚染レベルを検知するために用いるセンサー。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【公開番号】特開2012−181192(P2012−181192A)

【公開日】平成24年9月20日(2012.9.20)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2012−24834(P2012−24834)

【出願日】平成24年2月8日(2012.2.8)

【出願人】(503114002)独立行政法人水産大学校 (10)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成24年9月20日(2012.9.20)

【国際特許分類】

【出願日】平成24年2月8日(2012.2.8)

【出願人】(503114002)独立行政法人水産大学校 (10)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]