龍眼肉抽出物またはこれを含む混合抽出物を含有する退行性脳神経疾患の予防用または治療用の組成物

【課題】退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物および食品組成物の提供。

【解決手段】ムクロジ科植物である龍眼の木の仮種皮である龍眼肉の抽出物を有効成分として含む薬学的組成物および食品組成物。該組成物へ、さらに藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含み、また、さらに葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択される一種以上の抽出物を追加的に含む薬学的組成物および食品組成物であることも好ましい。該退行性脳神経疾患としては、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症および多発性硬化症からなる群より選択されるものであることが好ましい。

【解決手段】ムクロジ科植物である龍眼の木の仮種皮である龍眼肉の抽出物を有効成分として含む薬学的組成物および食品組成物。該組成物へ、さらに藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含み、また、さらに葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択される一種以上の抽出物を追加的に含む薬学的組成物および食品組成物であることも好ましい。該退行性脳神経疾患としては、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症および多発性硬化症からなる群より選択されるものであることが好ましい。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、龍眼肉抽出物またはこれを含む混合抽出物を含有する、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の組成物に関し、より具体的には、前記抽出物を有効成分として含む退行性脳神経疾患の予防用もしくは治療用の薬学的組成物、または予防用もしくは改善用の食品組成物に関する。

【背景技術】

【0002】

パーキンソン病(Parkinson's disease)で代表される退行性脳神経疾患は、脳の黒質緻密部のドーパミン神経細胞の死滅が特徴的であり、その結果、線条体内の神経伝達物質であるドーパミンが減少することによって、神経伝達体系全体の均衡が崩れ、その結果としてパーキンソン病の代表的な症状である震え(tremor)、硬直(rigidity)、運動緩徐(bradykinesia)、姿勢の不安定(postural instability)などの症状が現れる。

【0003】

しかし、パーキンソン病のような退行性脳神経疾患の発病原因はまだ正確に明らかになっておらず、単に遺伝的な要因や外部からの毒性などによってドーパミン性神経細胞の消失が生じる可能性があるという仮説があり、最近の一連の研究では脳の動脈硬化症、一酸化炭素中毒、薬物、副甲状腺機能低下症などによる代謝性、外傷性脳炎後遺症などが関与しているといわれている。

【0004】

パーキンソン病のような退行性脳神経疾患に対する効果的な治療法は、1970年代までは殆どなかったが、ドーパミンの前駆物質であるL−ドーパを使用して、脳組織で減少しているドーパミンの補充、またはドーパミン受容体作用剤、抗コリン薬剤、エルデプリル(Eldepryl=depreyl)などを使用する治療法などが知られている。しかし、これらの薬品の大部分は原因的な治療ではなく、症状を調節する役割を果たすものであり、これらのような薬品の長期投与は薬品副作用の問題点を招くこととなる。例えば、抗コリン薬剤は自律神経系の異常や精神機能の異常などが現れることがあり、高齢の患者に持続的に投与することに限界がある。また、L−ドーパ製剤の場合、長期間の服用によって漸次効果が低下し、体がよじれ、手や足が意図せずに動く異常運動が生じるなどの副作用が発生するようになる。その他、高周波を利用した神経刺激術、即ち、高周波破壊術または深部脳刺激術などの手術治療も行われているが、浸湿的な手術を必要とし、また、多大な費用がかかるという問題がある。

【0005】

したがって、パーキンソン病のような退行性脳神経疾患の治療において、臨床症状を好転させるための対症的治療法の開発も重要であるが、パーキンソン病の直接的な原因である黒質内ドーパミン性神経細胞の死滅を防止する根本的な治療方法の開発も、緊急に要求されている。

【0006】

また、パーキンソン病のような退行性脳神経疾患の原因に対する最近報告された研究によれば、パーキンソン病患者の脳では、「α−シヌクレイン(alpha−synuclein)」という蛋白質が誤って畳まれた奇形状態で発見される。このα−シヌクレインが細胞に蓄積することによって神経細胞を破壊する現象は、パーキンソン病の特徴の1つとして知られている。したがって、このような異常蛋白質の凝集を防止または溶解する方法を研究することが、パーキンソン病の進行の遅延または予防を可能にする新たな治療法として注目されている(Ryu, J. 外2人。 Quality evolution and components of Euphoria longana. Kor. J. Pharmacogn. 33;191〜193、2002)。

【0007】

一方、ユビキチンプロテアソーム系(UPS)は、人体内で生じる代表的な蛋白質分解メカニズムであって、多くの退行性脳神経疾患患者はこの機能の低下により変形した蛋白質の蓄積が制御できないことが知られている(Olanow C.W, McNaught K.S. Ubiquitin−proteasome system and Parkinson's disease. Mov. Disord.2006;21:1806〜1823)。UPS以外にもう1つの重要な蛋白質分解のメカニズムには、自食作用リソソーム経路(Autophagy−lysosomal pathway;ALP)があり、最近退行性脳神経疾患治療の重要な標的として研究されている(Bandhyopadhyay U,Cuervo AM.Chaperone−mediated autophagy in aging and neurodegeneration:lessons from alpha−synuclein. Exp Gerontol.2007;42:120〜8)。即ち、UPSの機能に異常が生じてリソソームの分解機能が遮断されると、自食作用(autophagy)というまた別の蛋白質分解経路が活性を示しながら、一種の補償作用を試みる。このメカニズムではα−シヌクレインのような異常蛋白質を分解して、蛋白質が脳神経細胞に蓄積されることによる細胞損傷を起こすことを防止する(Martinez−Vicente M. Cuervo A.M, Autophagy and neurodegeneration:when the cleaning crew goes on strike. Lancet Neurol.2007;6:352〜361.,Ravikumar B, Duden R, Rubinsztein D.C. Aggregate−prone proteins with polyglutamine and polyalanine expansions are degraded by autophagy. Hum Mol Genet.2002;11:1107〜1117)。したがって、UPS機能に異常が生じた退行性脳神経疾患患者に対しては、ALP、即ち、自食作用を通した治療法の開発が重要である。

【0008】

一方、龍眼の木はムクロジ科 (Sapindaceae)に属する植物であり、この植物の 假種皮を龍眼肉(生薬名:longan arillusまたはlonganae arillus)という。東医宝鑑によれば、龍眼肉の効能は補益心脾、養血安神であり、主治病症は健忘失眠、血虚萎黄、気血不足、心悸亢進であって、漢方では強壮剤、鎮静剤として健忘症と不眠症に主に服用するといわれている。

【0009】

しかし、前記龍眼肉が退行性脳神経疾患の予防および治療に効果があるか否かについては、全く知られていない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

本発明者らは退行性脳神経疾患の予防および治療に効果がある天然物質に関して研究していたところ、龍眼肉およびこれを含む混合抽出物が、退行性脳神経疾患の予防および治療に非常に効果的であることを明らかにして、本発明を完成した。

【0011】

したがって、本発明は、龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物を提供することを目的とする。

【0012】

また、本発明は、龍眼肉抽出物を含む退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0013】

前記のような課題を解決するために、本発明は龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物を提供する。

【0014】

また、本発明は龍眼肉抽出物を含む、退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物を提供する。

【0015】

以下、本発明をより詳しく説明する。

【0016】

本発明で「龍眼肉」は、龍眼の木の仮種皮を意味し、生薬名はlongan arillusまたはlonganae arillusである。

【0017】

本発明で「藁本」は、セリ科に属する薬品植物であり、生薬名がangelicae tenuissimae radixであり、本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0018】

本発明で「遠志」は、遠志科(Polygalaceae)に属する薬品植物であり、生薬名がpolygalae radixであり、本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0019】

本発明で「葛根」は、葛(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)の周皮を除去した根を意味する。

【0020】

本発明で「オウゴン」は、学名がScutellariae Radixであり、双子葉植物キク亜綱シソ科の多年草で、本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0021】

本発明で「桔梗」は、学名がPlatycodi Radixで、キキョウ科の多年草であり、夏に白色と紫色の花が咲く。本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0022】

本発明で「升麻」は、学名がCimicifugae Rhizomaで、キンボウゲ科の升麻(Cimicifuga heracleifolia Komarov)または同属植物の根茎で作った薬剤である。

【0023】

本発明で「ビャクシ」は、繖形科のヨロイグサ(Angelica dahurica Bentham et Hooker)またはその変種の根を乾燥させて作った薬材で、学名がAngelicae Dahuricae Radixである。

【0024】

本発明で「ライフクシ」は、十字花科の大根(Raphanus sativus L.)または同属植物の種を使用して作った薬材であり、学名がRaphani Semenである。

【0025】

本発明で「石菖蒲」は、学名がAcori Gramineri Rhizomaで単子葉植物天南星科目天南星科の多年草である。本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根茎を使用することができる。

【0026】

本発明で「退行性脳神経疾患」は、これに限定されないが、好ましくはアルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ルー・ゲーリック病)および多発性硬化症であり得、前記筋萎縮性側索硬化症はルー・ゲーリック病であり得、最も好ましくはパーキンソン病であり得る。

【0027】

本発明で抽出物は、熱水抽出物または有機溶媒抽出物であってもよく、当業界に公知の植物抽出物の製造方法を利用して製造することができる。好ましくは水、C1〜C4の低級アルコール、ヘキサン、塩化メチレン、アセトニトリルおよびアセトンからなる一種以上の溶媒およびこれらの混合溶媒からなる群より選択された一種以上を使用して製造することができる。

【0028】

本発明の抽出物は、龍眼肉、好ましくは、龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上を混合し、より好ましくは前記混合物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上を追加混合し、これを水およびC1〜C4の低級アルコールからなる群より選択された一種以上を使用して1次抽出した抽出物であるか、または前記1次抽出物を水、ヘキサン、塩化メチレンおよびC1〜C4の低級アルコールからなる群より選択された一種以上を使用して追加的に抽出した2次抽出物であってもよい。より好ましくは、前記2次抽出物をアセトニトリル、メタノール、アセトンおよび水からなる群より選択された一種以上を使用して追加的に抽出した3次抽出物であってもよい。

【0029】

本発明の一実験例では、龍眼肉またはこれを含む混合抽出物として、水を加えて製造された熱水抽出物を使用する(実施例1参照)。

【0030】

本発明の退行性脳神経疾患の予防または治療に活性がある有効成分は、龍眼肉単独抽出物(YA)であってもよいが、好ましくは、龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物であるか、または龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物がさらに追加的に含有された抽出物であってもよい。より好ましくは、龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物(DG)、最も好ましくは、龍眼肉、藁本、遠志葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲の混合抽出物(MYH)であってもよい。

【0031】

前記抽出物が龍眼肉および遠志の混合抽出物である場合、龍眼肉および遠志が1:0.2〜1:10の重量比で、より好ましくは1:0.4〜1:5の重量比で、より一層好ましくは1:0.8〜1:2.5の重量比で混合されて抽出されたものであるか、最も好ましくは龍眼肉および遠志が1:1の重量比で混合されて抽出されたものであってもよい。

【0032】

前記抽出物が龍眼肉および藁本の混合抽出物である場合、龍眼肉および藁本が1:0.1〜1:5の重量比で、より好ましくは1:0.2〜1:2.5の重量比で、より一層好ましくは1:0.8〜1:1.25の重量比で混合されて抽出されたものであるか、最も好ましくは龍眼肉および遠志が1:1の重量比で混合されて抽出されたものであってもよい。

【0033】

前記抽出物が龍眼肉、遠志および藁本の混合抽出物である場合、好ましくは龍眼肉、遠志および藁本が1:0.1〜10:0.1〜10の重量比で、1:0.2〜5:0.2〜5の重量比で、より一層好ましくは1:0.4〜2.5:0.4〜2.5の重量比で、最も好ましくは1:1:1の重量比で混合(混合抽出物DGと表示する)されて抽出されたものであってもよい。

【0034】

前記抽出物が龍眼肉、遠志、藁本、葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲抽出物を全て含む場合、これに限定されないが、好ましくは龍眼肉15〜20重量部、藁本10〜15重量部、遠志10〜15重量部、葛根15〜20重量部、オウゴン5〜10重量部、桔梗1〜5重量部、ビャクシ5〜10重量部、升麻5〜10重量部、ライフクシ5〜10重量部および石菖蒲15〜20重量部で混合されて抽出されものであってもよく、好ましくは龍眼肉15〜18重量部、藁本10〜13重量部、遠志10〜13重量部、葛根15〜18重量部、オウゴン5〜8重量部、桔梗1〜3重量部、ビャクシ5〜8重量部、升麻5〜8重量部、ライフクシ5〜8重量部および石菖蒲15〜18重量部で混合されて抽出されたものであってもよく、最も好ましくは龍眼肉16〜18重量部、藁本10〜12重量部、遠志10〜12重量部、葛根16〜18重量部、オウゴン5〜7重量部、桔梗2〜3重量部、ビャクシ5〜7重量部、升麻5〜7重量部、ライフクシ5〜7重量部および石菖蒲16〜18重量部で混合されて抽出されたものであってもよい。

【0035】

本発明の一実施例では、龍眼肉抽出物、龍眼肉が含まれた混合抽出物の脳細胞の死滅に及ぼす効果を分析した結果、MPTP(実施例2参照)で脳細胞の死滅を誘導した後、前記抽出物らを投与した結果、前記抽出物らは脳細胞の死滅を効果的に抑制することができる活性があり、脳細胞の保護効果があることが分かる。

【0036】

また、本発明の一実施例では、龍眼肉抽出物、龍眼肉が含まれた混合抽出物がパーキンソン病の原因といわれているα−シヌクレイン蛋白質の分解を促進する、自食作用を誘導する効果が非常に優れていることが分かる(実施例3参照)。

【0037】

また、本発明の一実施例では、(in vivo実験)MPTPでマウスにパーキンソン病を誘発させた後、行動実験(Pole test、Rota−rod test)およびドーパミン細胞(dopaminergic neuron)保護活性実験を行った結果、龍眼肉抽出物、龍眼肉が含まれた混合抽出物を投与した場合、MPTPによって引き起こされる運動機能の退化を復元させ(実施例4参照)、また、線条体(striatum)と黒質(substantia nigra)で優れたドーパミン細胞(dopaminergic neuron)の保護活性を示すことが分かる(実施例4参照)。ひいては、チロシン加水分解酵素(tyrosine hydrolase)に対する組織免疫染色方法(TH−IHC)とアビジン‐ビオチンペルオキシターゼ(avidin−biotin peroxidase)を利用した免疫染色方法(TH−IR)によってもMPTPによって誘発される脳細胞死滅を効果的に抑制することができることが分かる(実施例4参照)。

【0038】

したがって、本発明の薬学的組成物が龍眼肉の単独抽出物や、好ましくは龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物、より好ましくは前記混合抽出物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物を有効成分として含むことによって、退行性脳神経疾患の予防または治療の効果が著しく優れている。

【0039】

より具体的には、本発明の薬学的組成物が、ドーパミン性神経系に選択的作用をするMPTPによる神経毒性と、α−シヌクレイン蛋白質凝集による神経毒性とから、ドーパミン神経細胞を有意性があるように保護することによって、退行性脳神経疾患を予防および治療することができることが分かる。

【0040】

本発明の薬学的組成物内の有効成分としての前記抽出物の含量は、使用形態および目的、患者の状態、症状の種類および軽重などに応じて適切に調節することができ、固形分の重量基準で0.001〜99.9重量%、好ましくは0.1〜50重量%であってもよく、これに限定されない。前記「固形分の重量」は抽出物中の溶媒成分を除去して残った成分の重量をいう。

【0041】

本発明の薬学的組成物は、ヒトを含む哺乳動物に多様な経路で投与することができる。投与方式は通常使用される全ての方式であってもよく、例えば、経口、直腸または静脈、筋肉、皮下、子宮内の硬膜または脳血管内(intracerebroventricular)への注射によって投与することができる。本発明の薬学的組成物は、それぞれ通常の方法によって散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、懸濁液、エマルジョン、シロップ、エアゾールなどの経口型剤型、経皮剤、座薬および滅菌注射溶液の形態の非経口剤型などに剤型化して使用することができる。

【0042】

本発明の薬学的組成物は、前記抽出物以外に薬剤学的に適し、生理学的に許容される担体、賦形剤および希釈剤などの補助剤を追加的に含むものであってもよい。本発明の薬学的組成物に含まれることのある担体、賦形剤および希釈剤としては、ラクトース、デキストロース、スクロース、ソルビトール、マンニトル、キシリトール、エリスリトール、マルチトール、デンプン、アカシアゴム、アルジネート、ゼラチン、リン酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、セルロース、メチルセルロース、微晶質セルロース、ポリビニルピロリドン、水、メチルヒドロキシベンゾエート、プロピルヒドロキシベンゾエート、タルク、ステアリン酸マグネシウムおよび鉱物油を挙げることができる。製剤化する場合には、普通使用する充填剤、増量剤、結合剤、湿潤剤、崩壊剤、界面活性剤などの希釈剤または賦形剤を使用することができる。経口投与のための固形製剤には、錠剤、丸剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤などが含まれ、このような固形製剤は前記遠志、藁本および龍眼肉抽出物に少なくとも1つ以上の賦形剤、例えば、デンプン、炭酸カルシウム、スクロースまたはラクトース、ゼラチンなどを混合して調剤することができる。また、単なる賦形剤以外にマグネシウムスチレートタルクのような潤滑剤らも使用される。経口のための液状製剤としては、懸濁剤、内用液剤、乳剤、シロップ剤などが該当するが、よく使用される単純希釈剤である水、リキッドパラフィン以外に多様な賦形剤、例えば、湿潤剤、甘味剤、芳香剤、保存剤などが含まれてもよい。非経口投与のための製剤には、滅菌された水溶液、非水性溶剤、懸濁剤、乳剤、凍結乾燥製剤、座薬、経皮剤などが含まれる。非水性溶剤、懸濁剤としては、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブオイルのような植物性油、エチルオレエートのような注射可能なエステルなどが使用され得る。座薬の基剤としては、ウイテプソル(witepsol)、マクロゴール、Tween61、カカオ脂、ラウリン脂、グリセロゼラチンなどが使用されることができる。

【0043】

本発明の薬学的組成物はヒトに単独で投与することができるが、一般的に投与方式と標準薬剤学的慣行(standard phamaceutical practice)を考慮して選択された薬剤学的担体と混合して投与することができる。例えば、本発明の薬学的組成物は、デンプンまたはラクトースを含む錠剤形態で、または単独または賦形剤を含むカプセル形態で、または味や色を有するようにする化学薬品を含むエリキシルまたは懸濁剤の形態で経口、口腔内または舌下投与することができる。このような液体製剤は、懸濁剤(例えば、メチルセルロース、ウイテプソル(witepsol)のような半合成グリセリド、または杏仁油(apricot kernel oil)とPEG−6エステルの混合物、またはPEG−8とカプリルリック/カプリックグリセライド(Caprylic/Capric Triglyceride)の混合物のようなグリセリド混合物)のような薬剤学的に許容可能な添加剤と共に剤型化することができる。

【0044】

本発明の薬学的組成物の投与容量は、患者の年齢、体重、性別、投与形態、健康状態および疾患の程度に応じて変更することができ、一定時間の間隔で1日1回〜数回に分割投与することもできる。例えば、有効成分の含量を基準に1日投与量が0.5〜50mg/kg、好ましくは1〜30mg/kgであってもよい。前記投与量は平均的な場合を例示したもので、個人的な差によってその投与量が高くなったり低くなったりすることができる。本発明の薬学的組成物の1日投与量が前記投与容量未満であれば有意性ある効果を得ることができず、それ以上を超える場合には非経済的であるばかりか、常用量の範囲を超えるため好ましくない副作用が現れる可能性があるので、前記範囲とすることが好ましい。

【0045】

前記患者はヒトを含む哺乳動物をいい、好ましくは退行性脳神経疾患、より好ましくはパーキンソン病と診断されたヒトをいう。

【0046】

一方、本発明の退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物は、龍眼肉単独抽出物、好ましくは龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む混合抽出物、より好ましくは前記混合抽出物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む混合抽出物を含むことを特徴とする。

【0047】

前記組成物の製造方法および退行性脳神経疾患を予防し症状を改善することができる活性については前述した通りである。

【0048】

本発明の食品組成物は、機能性食品、栄養補助剤、健康食品および食品添加剤等の全ての形態を含む。前記食品組成物の類型は当業界に公知の通常の方法によって多様な形態に製造することができる。

【0049】

例えば、健康食品としては、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物自体を、お茶、ジュースおよびドリンクの形態に製造して飲用に供したり、顆粒化、カプセル化および粉末化して摂取することができる。また、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物と退行性脳神経疾患の改善効果があるといわれている公知の活性成分とを共に混合して組成物の形態に製造することができる。

【0050】

また、機能性食品としては、飲み物(アルコール性飲み物を含む)、果実およびその加工食品(例:果物缶詰め、瓶詰め、ジャム、マーマレードなど)、魚類、肉類およびその加工食品(例:ハム、ソーセージ、コーンビーフなど)、パン類および麺類(例:うどん、そば、ラーメン、スパゲティ、マカロニなど)、果汁、各種ドリンク、クッキー、飴、乳製品(例:バター、チーズなど)、食用植物油脂、マーガリン、植物性蛋白質、レトルト食品、冷凍食品、各種調味料(例:味噌、醤油、ソースなど)などに、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物を添加して製造することができる。

【0051】

また、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物を食品添加剤の形態で使用するためには、粉末または濃縮液の形態に製造して使用することができる。

【0052】

本発明の食品組成物のうち、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物の好ましい含有量としては、食品100g当り約0.001g〜20gである。好ましくは、本発明での前記龍眼肉抽出物または混合抽出物は特に、退行性脳神経疾患の改善効果があるといわれた活性成分と共に混合して健康食品の形態に製造することができる。

【発明の効果】

【0053】

本発明の組成物は、龍眼肉抽出物またはこれを含む混合抽出物を有効成分として含むことによって、退行性脳神経疾患の予防効果または治療効果が著しく優れており、特に本発明の組成物はドーパミン性神経系に選択的作用をするMPTPによる神経毒性と、α−シヌクレイン蛋白質凝集による神経毒性からドーパミン神経細胞を有意性があるように保護することによって、退行性脳神経疾患を効果的に予防または治療することができる。

【図面の簡単な説明】

【0054】

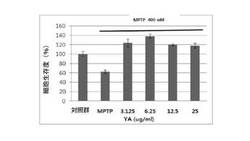

【図1a】龍眼肉抽出物が、濃度増加に応じて、MPTPで誘発された脳細胞の死滅に及ぼす効果を測定した結果である(YA:龍眼肉)。

【図1b】龍眼肉抽出物に藁本および遠志抽出物を混合した混合抽出物(DG)が、濃度増加に応じて、MPTPで誘発された脳細胞死滅に及ぼす効果を測定した結果である。

【図1c】龍眼肉と藁本の混合抽出物、あるいは龍眼肉と遠志の混合抽出物と龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物が、多様な混合比率に応じて、MPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果を測定した結果である(YAまたはY:龍眼肉、WJまたはW:遠志、GBまたはG:藁本、Y1W1:龍眼肉と遠志が1:1の重量比で混合された場合)。

【図1d】混合抽出物(MYH)が、濃度増加に応じて、MPTPで誘発された脳細胞死滅に及ぼす効果を測定した結果である。

【図2a】龍眼肉抽出物(YA)の濃度増加に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2b】龍眼肉抽出物(YA)と混合抽出物(DG)の自食作用誘導活性を比較した実験結果である。

【図2c】混合抽出物(DG)の濃度の増加に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2d】混合抽出物(DG)の時間経過に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2e】自食作用阻害剤を利用した混合抽出物(DG)の自食作用誘導効果を検証した実験結果である。

【図2f】混合抽出物(MYH)の濃度の増加に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2g】混合抽出物(MYH)の時間経過に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2h】自食作用阻害剤を利用した混合抽出物(MYH)の自食作用誘導効果を検証した実験結果である。

【図3a】MPTP投与によってパーキンソン病(を誘導させたC57BL/6マウスに対する混合抽出物(DG)の行動試験(pole test)のT-回転(T−turn)の結果(%)を示したグラフである(各数値は平均±標準偏差を意味し、**は対照群に比べてp<0.01である場合、♯はp<0.05である場合、♯♯はp<0.01である場合を意味する)。

【図3b】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスに対する混合抽出物(DG)の行動試験(pole test)T−LAの結果(%)を示したグラフである(各数値は平均±標準偏差を意味し、**は対照群に比べてp<0.01である場合、♯はp<0.05である場合、♯♯はp<0.01である場合を意味する)。

【図3c】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスに対する混合抽出物(DG)の行動試験(Rota−rod test)の結果(%)を示したグラフである(各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.05である場合を意味する)。

【図3d】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで黒質ドーパミン陽性細胞(tyrosine hydroxylase positive cell)減少に対する混合抽出物(DG)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフと、DGの抑制活性効果を示した写真である(X100)。(スケールバーは100μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯♯♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.001である場合を意味する)。

【図3e】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで線条体の光学密度(optical density)減少に対する混合抽出物(DG)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフと混合抽出物(DG)の抑制活性効果を示した写真である(X40)。(スケールバーは200μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.05である場合を意味する)。

【図3f】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで黒質のドーパミン陽性細胞減少に対する混合抽出物(MYH)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフとMYHの抑制活性効果を示した写真である(X40)。(スケールバーは100μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.001である場合を意味する)。

【図3g】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで線条体の光学密度減少に対する混合抽出物(MYH)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフとMYHの抑制活性効果を示した写真である(X100)。(スケールバーは200μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.05である場合を意味する)。

【図4a】混合抽出物(DG)が細胞活性度に及ぼす効果を測定した結果である。

【図4b】混合抽出物(MYH)が細胞活性度に及ぼす効果を測定した結果である。

【発明を実施するための形態】

【0055】

以下、本発明を実施例によって詳しく説明する。

但し、下記の実施例は本発明を例示するものに過ぎず、本発明の内容が下記の実施例に限定されるわけではない。

【実施例1】

【0056】

龍眼肉抽出物および龍眼肉を含む混合抽出物の製造

<1−1>龍眼肉抽出物の製造

龍眼肉(大田大学付属天安漢方病院)40gをきれいに洗浄して細かく切断した後、重量比率の4倍の水を加えて陶器薬湯器において95℃で4時間かけて1次抽出した後、ろ過して残った固形分に再び水を半分量追加して、前記と同一の条件で2次抽出した。

【0057】

前記2種の抽出液を集めてろ過し固形分を除去した後、3200rpmで20分間遠心分離して、上清液を収集した。再び上清液を2.0μmマイクロフィルターを使用して、フィルタリングした液体のみを収集して使用した。

【0058】

<1−2>多様な混合比の龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物の製造

龍眼肉および藁本、龍眼肉および遠志、または龍眼肉、藁本および遠志を全て混合した混合抽出物を、多様な混合比率で構成して、前記実施例<1−1>と同一の方法で混合抽出物を製造した。前記薬材原料は全て大田大学付属天安漢方病院で購入した。

【0059】

特に、龍眼肉、藁本および遠志を1:1:1の比率で混合した抽出物を、混合抽出物DGと命名した。

【表1】

【0060】

<1−3>龍眼肉、葛根、藁本、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシ、遠志および石菖蒲の混合抽出物(MYH)の製造

葛根12g、藁本8g、オウゴン4g、桔梗2g、ビャクシ4g、升麻4g、ライフクシ4g、遠志8g、石菖蒲12g、龍眼肉12gを購入(大田大学付属天安漢方病院)してそれぞれ準備し、これを前記実施例<1−1>と同一の方法で混合抽出物を製造した。

【表2】

【実施例2】

【0061】

本発明の混合抽出物がMPTPによって誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

前記実施例1で製造された龍眼肉抽出物、混合抽出物(DG)および混合抽出物(MYH)が、細胞外部に処理したMPTP(1−methyl−4−phenyl−1,2,3,6−tetrahydropyridine)によって誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果を、次の方法で確認した。具体的には、ドーパミン性神経系に選択的に毒性を示す物質であるN−メチル−4−フェニル−1,2,3,6−テトラヒドロピリジン(N−methyl−4−phenyl−1,2,3,6−tetrahydropyridine、MPTP)を用いてSH−SY5Y細胞株に細胞毒性を誘導した後、細胞保護活性実験を行った。

【0062】

<2−1>抽出物が含有された培地

前記実施例1の単一抽出物または混合抽出物を、10%牛胎児血清(fetal bovaine serum)および1%抗生剤を含むMEM培地(Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA)に、多様な濃度で希釈して使用した。

【0063】

<2−2>細胞培養

神経細胞モデルとして使用される細胞は、ヒト神経細胞種を起源とするSH−SY5Y細胞(寄託番号:ATCC CRL−2266)を選択した。前記細胞は10%牛胎児血清および1%抗生剤を含む前記実施例<2−1>のMEM培地で培養した。

【0064】

<2−3>細胞毒性実験MTT分析

本発明の龍眼肉抽出物と、混合抽出物(DG)、および混合抽出物(MYH)が、400μM MPTPで誘導した細胞毒性に対して、SH−SY5Y細胞の細胞活性度(cell viability)に及ぼす効果を測定するために、公知の細胞毒性測定(MTT Cell Proliferation assay)方法を使用した。

【0065】

<2−3−1>龍眼肉抽出物が濃度増加に応じてMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−1>で製造した龍眼肉抽出物を3.125、6.25、12.5、25μg/ml濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群と、MPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を用いて吸光度を測定した。

【0066】

前記のようにMTTの還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得て、その結果を図1aに示した。

【0067】

図1aに記載した通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は、対照群に比べて62.75%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して龍眼肉抽出物3.125μg/ml処理群で細胞活性度が123%、6.25μg/ml処理群では細胞活性度が138%まで上昇し、以降にも細胞保護活性を示した。

【0068】

前記結果を通して本発明の龍眼肉抽出物は、外部処理されたMPTPによって誘発される脳細胞死滅を、濃度依存的に抑制することが可能であることを確認した。

【0069】

<2−3−2>混合抽出物(DG)が濃度増加に応じてMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)をそれぞれ25、50、100、200、300μg/mlの濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群とMPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0070】

前記のようにMTT還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得て、その結果を図1bに示した。

【0071】

図1bに記載された通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は対照群に比べて62.13%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して混合抽出物(DG)25μg/ml処理群で細胞活性度が110%まで上昇し、以降にも濃度依存的に細胞保護活性を示した。

【0072】

前記結果を通じて本発明の混合抽出物(DG)は外部処理されたMPTPによって誘発される脳細胞死滅を、濃度依存的に抑制可能であることを確認した。

【0073】

<2−3−3>多様な混合比率に応じた混合抽出物らがMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果の比較

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−2>で製造したそれぞれの混合抽出物をそれぞれ25μg/mlの濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群と、MPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0074】

前記のようにMTT還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得てその結果を図1cに示した。

【0075】

図1cに記載された通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は対照群に比べて70.21%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して2種の薬材で構成された混合抽出物処理群の細胞活性度は65〜75%の細胞保護活性があることが確認された。特に、龍眼肉および遠志が含有された混合抽出物の場合、1:1〜2、より好ましくは1:1の重量比で混合して製造された場合、非常に効果的な細胞保護活性があることが分かる。また、龍眼肉および藁本が含有された混合抽出物の場合、1:0.5〜1、より好ましくは1:1の重量比で混合して製造された場合、非常に効果的な細胞保護活性があることが分かる。

【0076】

一方、龍眼肉、遠志および藁本の3種の薬材で構成された混合抽出物処理群の細胞活性度は、80〜110%と細胞保護活性が増加することが分かる。特に、龍眼肉、藁本、遠志を1:0.5〜2:0.5〜2の重量比で混合した場合、より好ましくは1:1:1の重量比で混合する場合、細胞保護活性がより優れていることが分かる。

【0077】

<2−3−4>龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)が濃度増加に応じてMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−3>で製造した龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)をそれぞれ6.25、12.5、25、50μg/mlの濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群と、MPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0078】

前記のようにMTTの還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得てその結果を図1dに示した。

【0079】

図1dに記載された通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は対照群に比べて64.74%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して混合抽出物(MYH)を処理した場合、6.25μg/mlでは85.86%の細胞保護活性を示し、12.5μg/ml、25μg/mlおよび50μg/mlの濃度では培地のみで処理した対照群と比較した時、全て完璧に細胞保護活性を示すことを観察することができた。

【0080】

前記結果を通して本発明の龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)は、外部処理されたMPTPによって誘発される脳細胞死滅を濃度依存的に抑制可能であることを確認した。

【実施例3】

【0081】

本発明の龍眼肉抽出物または混合抽出物が脳神経細胞で自食作用を誘導する効果

NGF(nerve groth factor)を利用して神経細胞に分化させたPC12細胞株で自食作用誘導活性を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現を確認するために、ウエスタンブロッティング(western−blotting)実験を下記の通り行った。

【0082】

<3−1>抽出物が含有された培地

前記実施例1の混合抽出物(I)または混合抽出物(II)を10%牛胎児血清(Fetal bovaine serum)および1%抗生剤を含むDMEM培地(HyClone Laboratories, Hyclone Rd., Logan UT, 米国)に多様な濃度で希釈して使用した。

【0083】

3−2細胞培養

神経細胞モデルとして使用される細胞は、白ネズミの褐色細胞種を起源とするPC12細胞(NGFにより分化,RCB0009,RIKEN BRC 細胞バンク,茨城県つくば市, 日本)を選択した。

前記細胞は10%牛胎児血清および1%抗生剤を含むDMEM培地で培養し、実験に使用する前にNGFを利用して神経細胞に分化させた。

【0084】

<3−3>自食作用誘導活性確認

前記実施例1で製造された龍眼肉抽出物または混合抽出物が自食作用を誘導する効果を確認するために、ウエスタンブロッティングアッセイを利用して自食作用発現マーカーであるLC3 1からLC3 2への転換比率を測定した。

【0085】

<3−3−1>龍眼肉抽出物の濃度増加に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−1>で製造した龍眼肉抽出物をそれぞれ25μg/ml、50μg/ml、100μg/mlの濃度で処理し、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、捕集して2500rpmで5分間遠心分離後、FBS(pH7.2)で2回洗浄した。得られた細胞は、ミトコンドリア溶解緩衝液(50mM Tris pH7.4、150mM NaCl、2mM EDTA、2mM EGTA、0.2%TritonX−100、0.3% NP−40、100μM PMSF、10μg/ml ロイペプチン、2μg/ml アプロチニン)と4℃で20分間反応させて蛋白質を分離した後、13,200rpmで20分間遠心分離して得られた上清液を、ブラッドフォード法(Bradford's method)(Bio−Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)によって蛋白質を定量した。

【0086】

同量の細胞破砕液は、SDS loading bufferと混合して99℃で5分間加熱した後に15%SDS−polyacrylamide gel electrophoresis(PAGE)を施行した。蛋白質は分子量に基づいて分離するために、単一15%SDS−ポリアクリルアミドゲルを使用した。各ゲル当り150Vで電気泳動した蛋白質は、セミドライ(semi−dry)法で、室温で15C(coulomb)の電荷を1時間印加してニトロセルロース膜上に移動させた。ニトロセルロース膜はブロッキング緩衝液(0.1% Tween−20を含む5%スキムミルク/トリス緩衝食塩水)と常温で30分間反応して非特異的な抗体結合を予防した。LC3、GapDHに対する抗体(Cell Signaling Technology Inc. <Beverly, Massachusetts, 米国>で購入)は0.1% Tween−20を含む5% スキムミルク/トリス緩衝食塩水に1:1000で希釈して4℃で一晩反応させた後、2次抗体(セイヨウワサビペルオキシダーゼ結合抗ウサギIgG,Cell Signaling Technology Inc. <Beverly,Massachusetts,米国>で購入)を1:2000の比率で希釈して、1時間反応した。ニトロセルロース膜はTBSで3回洗浄後、ECL kitを使用してECLフィルムに現像した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2aに示した。

【0087】

図2aに記載された通り、龍眼肉抽出物を処理した場合、100μg/ml処理群でLC3 2/LC3 1の比率が対照群に比べて増加する傾向を確認され、龍眼肉抽出物がLC3 2蛋白質の発現を誘導することが分かった。

【0088】

<3−3−2>本発明の龍眼肉抽出物と混合抽出物(DG)の自食作用誘導活性の比較

培養されたPC12細胞に実施例<1−1>で製造した龍眼肉抽出物をそれぞれ100μg/ml濃度で処理し、実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)を300μg/ml処理して、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2bに示した。

【0089】

図2bに示したように、龍眼肉抽出物100μg/ml処理群でLC3 1からLC3 2への転換比率が1.73と増加したのに比べて、混合抽出物DG300μg/ml処理群では非常に明確なLC3 2蛋白質発現が現れ、LC3 1からLC3 2への転換比率が14.10であることを確認した。

【0090】

以上の結果から、龍眼肉抽出物のみならず、龍眼肉、藁本および遠志を混合した抽出物において自食作用の誘導効果が非常に優れていることが分かる。

【0091】

<3−3−3>混合抽出物(DG)の濃度増加に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)を多様な濃度(75、150、300、600μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2cに示した。

【0092】

図2cに示されているように、本発明の混合抽出物(DG)は濃度が増加するに伴い自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率が増加することを確認することによって、本発明の混合抽出物は濃度が増加するに伴い、自食作用を誘導する効果を増加させることが分かった。

【0093】

<3−3−4>混合抽出物(DG)の時間経過に応じた自食作用誘導活性

前記培養されたPC12細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)300μg/mlを処理し、5%のCO2、37℃の条件で多様な時間(6、12、24、48h)の間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2dに示した。

【0094】

図2dに記載された通り、本発明の混合抽出物(DG)は時間が経過するに伴って自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率が対照群に比べて増加したが、特に12時間が経過した時点で、LC3 2/LC3 1転換比率が最も大きく増加した。

【0095】

<3−3−5>自食作用阻害剤(autophagy inhibitor)を利用した混合抽出物(DG)の自食作用誘導効果検証

本発明の混合抽出物(DG)のautophagy誘導効果をより確実に検証するために、自食作用阻害剤を利用した実験を進行した。本実験に使用された3−Methyladenine(3MA)は、特異的な自食作用阻害剤であり、細胞に自食作用を誘発する薬品と共に処理した時、薬品によって誘発される自食作用の効果を抑制することによって、薬品の自食作用誘導効果を検証する実験に主に使用する試薬である(Seglen P.O, Gordon P.B.(1982). 3−Methyladenine:specific inhibitor of autophagic/lysosomal protein degradation in isolated rat hepatocytes. Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America,79;1889〜1892,1982.)

【0096】

培養されたPC12細胞に混合抽出物(DG)300μg/mlのみで処理した実験群と混合抽出物(DG)300μg/mlと3MA 10mMを混合処理した実験群を5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2eに示した。

【0097】

図2eに記載された通り、混合抽出物(DG)のみで処理した実験群で観察されたLC3 2蛋白質の発現が混合抽出物(DG)と3MAを混合投与した実験群では対照群水準に減少し、本発明の混合抽出物(DG)は自主的に自食作用を誘発する効果があることを検証した。

【0098】

<3−3−6>混合抽出物(MYH)の濃度増加に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−3>で製造した混合抽出物(MYH)を多様な濃度(100、400、800、1200μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、実験結果はLC3 1からLC3 2への転換比率を確認したものを、図2fに示した。

【0099】

図2fに示されているように、本発明の混合抽出物(MYH)は濃度が増加するに伴って自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率が増加することを確認することによって、本発明の混合抽出物(MYH)は濃度が増加するに伴って自食作用を誘導する効果を増加させることが分かった。

【0100】

<3−3−7>混合抽出物(MYH)の時間経過に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−3>で製造した混合抽出物(MYH)400μg/mlを処理し、5%のCO2、37℃の条件で多様な時間(6、12、24h)培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、実験結果はLC3 1からLC3 2への転換比率を確認して、図2gに示した。

【0101】

図2gに記載された通り、本発明の混合抽出物(MYH)は、時間の経過に伴って、自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率を、対照群に比べて増加させることを確認した。

【0102】

<3−3−8>自食作用阻害剤を利用した混合抽出物(MYH)の自食作用誘導効果検証

本発明の混合抽出物(MYH)の自食作用誘導効果をより確実に検証するために、自食作用阻害剤を利用した実験を進行した。培養されたPC12細胞に混合抽出物(MYH)400μg/mlのみで処理した実験群と混合抽出物(MYH)400μg/mlと3MA10mMを混合処理した実験群を5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2hに示した。

【0103】

図2hに記載された通り、混合抽出物(MYH)のみで処理した実験群で観察されたLC3 2蛋白質の発現が混合抽出物(MYH)と3MAを混合投与した実験群では対照群水準に減少し、本発明の混合抽出物(MYH)は自主的に自食作用を誘発する効果があることを検証した。

【実施例4】

【0104】

MPTP投与によるパーキンソン病の動物モデルで、本発明の混合抽出物が行動障害および脳細胞死滅に及ぼす効果

<4−1>本実験に使用された混合抽出物

前記実施例<1−2>の混合抽出物(DG)と実施例<1−3>の混合抽出物(MYH)を生理食塩水に多様な濃度で希釈して使用した。

【0105】

<4−2>実験動物処置

<4−2−1>混合抽出物(DG)による実験動物の処置

マウスを各群当り9匹ずつ4群に分けた。第1群(対照群)および第2群(MPTP群)は生理食塩水をマウス体重kg当り5mlで6日間1日1回経口投与し、第3群(混合抽出物50mg/kg投与群)および第4群(混合抽出物100mg/kg投与群)は生理食塩水に溶解させたそれぞれの混合抽出物を6日間1日1回経口投与した。薬品投与3日目となる日に最後の投与をした2時間後、第1群(対照群)は生理食塩水をマウス体重kg当り5mlで1日4回(急性、Acute)2時間間隔で腹腔投与し、第2群、第3群および第4群は、MPTP20mg/kg体重の濃度で生理食塩水に溶解させて1日4回(急性、Acute)2時間間隔で腹腔投与した。

【0106】

<4−2−2>混合抽出物(MYH)による実験動物の処置

マウスを各群当り7匹ずつ3群に分けた。第1群(対照群)および第2群(MPTP群)は第3群(混合抽出物(MYH)100mg/kg投与群)は生理食塩水に溶解させた混合抽出物(MYH)を3日間1日1回経口投与し、第1群(対照群)および第2群(MPTP群)は同一の生理食塩水量を経口投与した。薬品投与3日目となる日に第2群と第3群にMPTPを20mg/kg体重の濃度で生理食塩水に溶解させて1日4回(急性、acute)2時間間隔で腹腔投与した。MPTP投与7日後、麻酔を通じてマウスを殺した後、脳組織を4%のパラホルムアルデヒド(paraformaldehyde:PFA)で固定して−80℃で保管した。

【0107】

<4−3>混合抽出物(DG)の行動障害の改善効果

<4−3−1>行動試験;ポールテスト(pole test)

前記MPTP投与終了の翌日、高さ50cm、直径1cmの棒でポールテストを行った。棒の上にC57BL/6マウスの頭が上を向くように置き、マウスが頂上を180°度回転する時間(T‐回転)と、回転して4本足が床につくまで降りてくる時間(T−LA)を測定した。各マウスを3回ずつ練習させた後、7回本実験を行い、その結果を図3aまたは図3bに示した。

【0108】

図3aまたは図3bに示したように、MPTP群は、対照群に比べて%で分析時、T−回転とT−LA時間がそれぞれ260.21%、151.82%とMPTPによる行動障害が誘発されており、これに対して第3群(混合抽出物50mg/kg投与群)では、T−回転とT−LA時間がそれぞれ133.10%、110.51%と現れ、第4群(混合抽出物100mg/kg投与群)では、T−回転とT−LA時間がそれぞれ143.05%、121.85%と現れて、有意性が確認され、T−回転とT−LA時間の全てが濃度依存的に減少することを確認した。

【0109】

<4−3−2>行動試験;ロタロッドテスト(Rota−rod test)

本発明の混合抽出物の投与が終わった1日後(MPTP投与後5日)、加速モード(Accelerator)で8rpmに設定されたロタロッド装置(Rota rod B1001、B.S Technolab INC., Korea)のプラスチック棒(直径1インチ)にマウスを乗せて、5分ずつトレーニングを行った。24時間後、加速モードで16rpmに設定して本実験を行い、その結果を図3cに示した。

【0110】

図3cに記載された通り、MPTP群は対照群に比べて%で分析時、マウスが落ちる時間(Latency time)は21.69%と減少してMPTPによる行動障害が誘発され、これに対して第3群(混合抽出物50mg/kg投与群)では53.24%と現れ、第4群(混合抽出物100mg/kg投与群)では77.89%と測定されて、Latency timeが有意に増加したことを確認した。

【0111】

前記行動試験の結果、本発明の混合抽出物(DG)は、MPTPによる行動障害に対する有効な改善効果を示すことを確認することができた。

【0112】

<4−4>混合抽出物(DG)のドーパミン細胞への保護活性評価

前記ポールテストとロタロッドテストが完了した(MPTP投与後7日)各群のマウスを致死させた後、脳組織(黒質および線条体)を分離した。分離された脳組織を過酸化水素で脱水した後、1次抗体であるチロシンヒドロキシラーゼ(Tyrosine hydroxylase)(TH, millipore, rabbit origin 1:2000, Chemicon International Inc. <Temecula, CA, USA>で購入)を一晩反応させた後、2次抗体でビオチン化抗ウサギ抗体(ヤギ由来, Vector Laboratories <Burlingame, CA, USA>で購入)を使用し、ABC反応(ABC kit, Vector Laboratories <Burlingame, CA, USA>で購入)を経て、ジアミノベンジジン(Diaminobenzidine)を利用して発色させた。ドーパミン細胞保護効果は黒質におけるTH陽性細胞の数を数えて分析し、線条体における光学密度を測定して評価し、その結果を図3dおよび図3eに示した。

【0113】

図3dで、MPTP群は対照群に比べて%で分析時、黒質におけるTH陽性細胞数が30.82%とMPTPによる細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物50mg/kg投与群では52.75%、100mg/kg投与群では89.19%と増加して、MPTPで誘導した細胞毒性に対して保護効果を示し、特に100mg/kg投与群でTH陽性細胞数が統計学的に有意に増加した。

【0114】

一方、図3eで、MPTP群は対照群に比べて%分析時、線条体における光学密度が26.30%とMPTPによるドーパミン細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物50mg/kg投与群では36.31%、100mg/kg投与群では43.42%と増加してドーパミン細胞の保護効果が確認されており、特に100mg/kg投与群で光学密度が統計学的に有意に増加した。

【0115】

以上の結果で、本発明の混合抽出物(DG)は、黒質および線条体で、濃度依存的に、優れたドーパミン細胞の保護活性を示すことを確認することができた。

【0116】

<4−5>龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)のドーパミン細胞の保護活性の評価

前記実施例<4−2−2>で準備された脳組織を実施例<4−4>の実験方法を利用して処置した後、ドーパミン細胞保護効果の評価のために黒質におけるTH陽性細胞の数を数えて分析し、線条体における光学密度を測定して、その結果を図3fおよび図3gに示した。

【0117】

図3fで、MPTP群は対照群に比べて%で分析時、黒質におけるTH陽性細胞数が36.7%とMPTPによる細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物(MYH)100mg/kg投与群では53.04%と増加して、MPTPで誘導した細胞毒性に対して保護効果を示した。

【0118】

一方、図3gで、MPTP群は対照群に比べて%分析時、線条体における光学密度が37.79%でMPTPによるドーパミンの細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物(MYH)100mg/kg投与群では53.10%と増加して、ドーパミン細胞の保護効果が確認された。

【0119】

以上の結果から、龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)は、黒質(および線条体で濃度依存的に優れたドーパミン細胞の保護活性を示すことを確認することができた。

【0120】

<試験例1>

本発明の混合抽出物が脳細胞死滅に及ぼす効果

<1−1>混合抽出物(DG)の脳細胞死滅に及ぼす効果

本発明の混合抽出物(DG)がSH−SY5Y細胞の細胞活性度に及ぼす効果を測定するために、公知の細胞毒性測定(MTT Cell Proliferation assay)方法を使用した。

【0121】

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)を多様な濃度(25、50、100、200、300μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用した。24時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0122】

前記のようにMTT還元の程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得て、その結果を図4aに示した。

【0123】

図4aに記載された通り、本発明の混合抽出物を多量服用するとしても、細胞毒性がないため、本発明の混合抽出物は薬学的組成物または食品組成物の有効な成分で、安全に使用できることが分かった。

【0124】

一方、ICR マウス(5週齢)を利用した単回投与急性毒性実験結果、本発明の混合抽出物(DG)は2g/kg/10ml(経口投与)の濃度まで毒性を示さなかった(結果未記載)。

【0125】

<1−2>混合抽出物(MYH)の脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−3>で製造した混合抽出物(MYH)を多様な濃度(6.25、12.5、25、50μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用した。24時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0126】

前記のようにMTT還元の程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得、その結果を図4bに示した。

【0127】

図4bに記載された通り、本発明の混合抽出物を多量服用するとしても、細胞毒性がないため、本発明の混合抽出物は薬学的組成物または食品組成物の有効な成分で安全に使用できることが分かった。

【技術分野】

【0001】

本発明は、龍眼肉抽出物またはこれを含む混合抽出物を含有する、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の組成物に関し、より具体的には、前記抽出物を有効成分として含む退行性脳神経疾患の予防用もしくは治療用の薬学的組成物、または予防用もしくは改善用の食品組成物に関する。

【背景技術】

【0002】

パーキンソン病(Parkinson's disease)で代表される退行性脳神経疾患は、脳の黒質緻密部のドーパミン神経細胞の死滅が特徴的であり、その結果、線条体内の神経伝達物質であるドーパミンが減少することによって、神経伝達体系全体の均衡が崩れ、その結果としてパーキンソン病の代表的な症状である震え(tremor)、硬直(rigidity)、運動緩徐(bradykinesia)、姿勢の不安定(postural instability)などの症状が現れる。

【0003】

しかし、パーキンソン病のような退行性脳神経疾患の発病原因はまだ正確に明らかになっておらず、単に遺伝的な要因や外部からの毒性などによってドーパミン性神経細胞の消失が生じる可能性があるという仮説があり、最近の一連の研究では脳の動脈硬化症、一酸化炭素中毒、薬物、副甲状腺機能低下症などによる代謝性、外傷性脳炎後遺症などが関与しているといわれている。

【0004】

パーキンソン病のような退行性脳神経疾患に対する効果的な治療法は、1970年代までは殆どなかったが、ドーパミンの前駆物質であるL−ドーパを使用して、脳組織で減少しているドーパミンの補充、またはドーパミン受容体作用剤、抗コリン薬剤、エルデプリル(Eldepryl=depreyl)などを使用する治療法などが知られている。しかし、これらの薬品の大部分は原因的な治療ではなく、症状を調節する役割を果たすものであり、これらのような薬品の長期投与は薬品副作用の問題点を招くこととなる。例えば、抗コリン薬剤は自律神経系の異常や精神機能の異常などが現れることがあり、高齢の患者に持続的に投与することに限界がある。また、L−ドーパ製剤の場合、長期間の服用によって漸次効果が低下し、体がよじれ、手や足が意図せずに動く異常運動が生じるなどの副作用が発生するようになる。その他、高周波を利用した神経刺激術、即ち、高周波破壊術または深部脳刺激術などの手術治療も行われているが、浸湿的な手術を必要とし、また、多大な費用がかかるという問題がある。

【0005】

したがって、パーキンソン病のような退行性脳神経疾患の治療において、臨床症状を好転させるための対症的治療法の開発も重要であるが、パーキンソン病の直接的な原因である黒質内ドーパミン性神経細胞の死滅を防止する根本的な治療方法の開発も、緊急に要求されている。

【0006】

また、パーキンソン病のような退行性脳神経疾患の原因に対する最近報告された研究によれば、パーキンソン病患者の脳では、「α−シヌクレイン(alpha−synuclein)」という蛋白質が誤って畳まれた奇形状態で発見される。このα−シヌクレインが細胞に蓄積することによって神経細胞を破壊する現象は、パーキンソン病の特徴の1つとして知られている。したがって、このような異常蛋白質の凝集を防止または溶解する方法を研究することが、パーキンソン病の進行の遅延または予防を可能にする新たな治療法として注目されている(Ryu, J. 外2人。 Quality evolution and components of Euphoria longana. Kor. J. Pharmacogn. 33;191〜193、2002)。

【0007】

一方、ユビキチンプロテアソーム系(UPS)は、人体内で生じる代表的な蛋白質分解メカニズムであって、多くの退行性脳神経疾患患者はこの機能の低下により変形した蛋白質の蓄積が制御できないことが知られている(Olanow C.W, McNaught K.S. Ubiquitin−proteasome system and Parkinson's disease. Mov. Disord.2006;21:1806〜1823)。UPS以外にもう1つの重要な蛋白質分解のメカニズムには、自食作用リソソーム経路(Autophagy−lysosomal pathway;ALP)があり、最近退行性脳神経疾患治療の重要な標的として研究されている(Bandhyopadhyay U,Cuervo AM.Chaperone−mediated autophagy in aging and neurodegeneration:lessons from alpha−synuclein. Exp Gerontol.2007;42:120〜8)。即ち、UPSの機能に異常が生じてリソソームの分解機能が遮断されると、自食作用(autophagy)というまた別の蛋白質分解経路が活性を示しながら、一種の補償作用を試みる。このメカニズムではα−シヌクレインのような異常蛋白質を分解して、蛋白質が脳神経細胞に蓄積されることによる細胞損傷を起こすことを防止する(Martinez−Vicente M. Cuervo A.M, Autophagy and neurodegeneration:when the cleaning crew goes on strike. Lancet Neurol.2007;6:352〜361.,Ravikumar B, Duden R, Rubinsztein D.C. Aggregate−prone proteins with polyglutamine and polyalanine expansions are degraded by autophagy. Hum Mol Genet.2002;11:1107〜1117)。したがって、UPS機能に異常が生じた退行性脳神経疾患患者に対しては、ALP、即ち、自食作用を通した治療法の開発が重要である。

【0008】

一方、龍眼の木はムクロジ科 (Sapindaceae)に属する植物であり、この植物の 假種皮を龍眼肉(生薬名:longan arillusまたはlonganae arillus)という。東医宝鑑によれば、龍眼肉の効能は補益心脾、養血安神であり、主治病症は健忘失眠、血虚萎黄、気血不足、心悸亢進であって、漢方では強壮剤、鎮静剤として健忘症と不眠症に主に服用するといわれている。

【0009】

しかし、前記龍眼肉が退行性脳神経疾患の予防および治療に効果があるか否かについては、全く知られていない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

本発明者らは退行性脳神経疾患の予防および治療に効果がある天然物質に関して研究していたところ、龍眼肉およびこれを含む混合抽出物が、退行性脳神経疾患の予防および治療に非常に効果的であることを明らかにして、本発明を完成した。

【0011】

したがって、本発明は、龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物を提供することを目的とする。

【0012】

また、本発明は、龍眼肉抽出物を含む退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0013】

前記のような課題を解決するために、本発明は龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物を提供する。

【0014】

また、本発明は龍眼肉抽出物を含む、退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物を提供する。

【0015】

以下、本発明をより詳しく説明する。

【0016】

本発明で「龍眼肉」は、龍眼の木の仮種皮を意味し、生薬名はlongan arillusまたはlonganae arillusである。

【0017】

本発明で「藁本」は、セリ科に属する薬品植物であり、生薬名がangelicae tenuissimae radixであり、本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0018】

本発明で「遠志」は、遠志科(Polygalaceae)に属する薬品植物であり、生薬名がpolygalae radixであり、本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0019】

本発明で「葛根」は、葛(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)の周皮を除去した根を意味する。

【0020】

本発明で「オウゴン」は、学名がScutellariae Radixであり、双子葉植物キク亜綱シソ科の多年草で、本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0021】

本発明で「桔梗」は、学名がPlatycodi Radixで、キキョウ科の多年草であり、夏に白色と紫色の花が咲く。本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根を使用することができる。

【0022】

本発明で「升麻」は、学名がCimicifugae Rhizomaで、キンボウゲ科の升麻(Cimicifuga heracleifolia Komarov)または同属植物の根茎で作った薬剤である。

【0023】

本発明で「ビャクシ」は、繖形科のヨロイグサ(Angelica dahurica Bentham et Hooker)またはその変種の根を乾燥させて作った薬材で、学名がAngelicae Dahuricae Radixである。

【0024】

本発明で「ライフクシ」は、十字花科の大根(Raphanus sativus L.)または同属植物の種を使用して作った薬材であり、学名がRaphani Semenである。

【0025】

本発明で「石菖蒲」は、学名がAcori Gramineri Rhizomaで単子葉植物天南星科目天南星科の多年草である。本発明で前記植物の根、茎および葉の部位を抽出して使用することができるが、より好ましくは前記植物の根茎を使用することができる。

【0026】

本発明で「退行性脳神経疾患」は、これに限定されないが、好ましくはアルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ルー・ゲーリック病)および多発性硬化症であり得、前記筋萎縮性側索硬化症はルー・ゲーリック病であり得、最も好ましくはパーキンソン病であり得る。

【0027】

本発明で抽出物は、熱水抽出物または有機溶媒抽出物であってもよく、当業界に公知の植物抽出物の製造方法を利用して製造することができる。好ましくは水、C1〜C4の低級アルコール、ヘキサン、塩化メチレン、アセトニトリルおよびアセトンからなる一種以上の溶媒およびこれらの混合溶媒からなる群より選択された一種以上を使用して製造することができる。

【0028】

本発明の抽出物は、龍眼肉、好ましくは、龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上を混合し、より好ましくは前記混合物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上を追加混合し、これを水およびC1〜C4の低級アルコールからなる群より選択された一種以上を使用して1次抽出した抽出物であるか、または前記1次抽出物を水、ヘキサン、塩化メチレンおよびC1〜C4の低級アルコールからなる群より選択された一種以上を使用して追加的に抽出した2次抽出物であってもよい。より好ましくは、前記2次抽出物をアセトニトリル、メタノール、アセトンおよび水からなる群より選択された一種以上を使用して追加的に抽出した3次抽出物であってもよい。

【0029】

本発明の一実験例では、龍眼肉またはこれを含む混合抽出物として、水を加えて製造された熱水抽出物を使用する(実施例1参照)。

【0030】

本発明の退行性脳神経疾患の予防または治療に活性がある有効成分は、龍眼肉単独抽出物(YA)であってもよいが、好ましくは、龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物であるか、または龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物がさらに追加的に含有された抽出物であってもよい。より好ましくは、龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物(DG)、最も好ましくは、龍眼肉、藁本、遠志葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲の混合抽出物(MYH)であってもよい。

【0031】

前記抽出物が龍眼肉および遠志の混合抽出物である場合、龍眼肉および遠志が1:0.2〜1:10の重量比で、より好ましくは1:0.4〜1:5の重量比で、より一層好ましくは1:0.8〜1:2.5の重量比で混合されて抽出されたものであるか、最も好ましくは龍眼肉および遠志が1:1の重量比で混合されて抽出されたものであってもよい。

【0032】

前記抽出物が龍眼肉および藁本の混合抽出物である場合、龍眼肉および藁本が1:0.1〜1:5の重量比で、より好ましくは1:0.2〜1:2.5の重量比で、より一層好ましくは1:0.8〜1:1.25の重量比で混合されて抽出されたものであるか、最も好ましくは龍眼肉および遠志が1:1の重量比で混合されて抽出されたものであってもよい。

【0033】

前記抽出物が龍眼肉、遠志および藁本の混合抽出物である場合、好ましくは龍眼肉、遠志および藁本が1:0.1〜10:0.1〜10の重量比で、1:0.2〜5:0.2〜5の重量比で、より一層好ましくは1:0.4〜2.5:0.4〜2.5の重量比で、最も好ましくは1:1:1の重量比で混合(混合抽出物DGと表示する)されて抽出されたものであってもよい。

【0034】

前記抽出物が龍眼肉、遠志、藁本、葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲抽出物を全て含む場合、これに限定されないが、好ましくは龍眼肉15〜20重量部、藁本10〜15重量部、遠志10〜15重量部、葛根15〜20重量部、オウゴン5〜10重量部、桔梗1〜5重量部、ビャクシ5〜10重量部、升麻5〜10重量部、ライフクシ5〜10重量部および石菖蒲15〜20重量部で混合されて抽出されものであってもよく、好ましくは龍眼肉15〜18重量部、藁本10〜13重量部、遠志10〜13重量部、葛根15〜18重量部、オウゴン5〜8重量部、桔梗1〜3重量部、ビャクシ5〜8重量部、升麻5〜8重量部、ライフクシ5〜8重量部および石菖蒲15〜18重量部で混合されて抽出されたものであってもよく、最も好ましくは龍眼肉16〜18重量部、藁本10〜12重量部、遠志10〜12重量部、葛根16〜18重量部、オウゴン5〜7重量部、桔梗2〜3重量部、ビャクシ5〜7重量部、升麻5〜7重量部、ライフクシ5〜7重量部および石菖蒲16〜18重量部で混合されて抽出されたものであってもよい。

【0035】

本発明の一実施例では、龍眼肉抽出物、龍眼肉が含まれた混合抽出物の脳細胞の死滅に及ぼす効果を分析した結果、MPTP(実施例2参照)で脳細胞の死滅を誘導した後、前記抽出物らを投与した結果、前記抽出物らは脳細胞の死滅を効果的に抑制することができる活性があり、脳細胞の保護効果があることが分かる。

【0036】

また、本発明の一実施例では、龍眼肉抽出物、龍眼肉が含まれた混合抽出物がパーキンソン病の原因といわれているα−シヌクレイン蛋白質の分解を促進する、自食作用を誘導する効果が非常に優れていることが分かる(実施例3参照)。

【0037】

また、本発明の一実施例では、(in vivo実験)MPTPでマウスにパーキンソン病を誘発させた後、行動実験(Pole test、Rota−rod test)およびドーパミン細胞(dopaminergic neuron)保護活性実験を行った結果、龍眼肉抽出物、龍眼肉が含まれた混合抽出物を投与した場合、MPTPによって引き起こされる運動機能の退化を復元させ(実施例4参照)、また、線条体(striatum)と黒質(substantia nigra)で優れたドーパミン細胞(dopaminergic neuron)の保護活性を示すことが分かる(実施例4参照)。ひいては、チロシン加水分解酵素(tyrosine hydrolase)に対する組織免疫染色方法(TH−IHC)とアビジン‐ビオチンペルオキシターゼ(avidin−biotin peroxidase)を利用した免疫染色方法(TH−IR)によってもMPTPによって誘発される脳細胞死滅を効果的に抑制することができることが分かる(実施例4参照)。

【0038】

したがって、本発明の薬学的組成物が龍眼肉の単独抽出物や、好ましくは龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物、より好ましくは前記混合抽出物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物が追加的に含有された混合抽出物を有効成分として含むことによって、退行性脳神経疾患の予防または治療の効果が著しく優れている。

【0039】

より具体的には、本発明の薬学的組成物が、ドーパミン性神経系に選択的作用をするMPTPによる神経毒性と、α−シヌクレイン蛋白質凝集による神経毒性とから、ドーパミン神経細胞を有意性があるように保護することによって、退行性脳神経疾患を予防および治療することができることが分かる。

【0040】

本発明の薬学的組成物内の有効成分としての前記抽出物の含量は、使用形態および目的、患者の状態、症状の種類および軽重などに応じて適切に調節することができ、固形分の重量基準で0.001〜99.9重量%、好ましくは0.1〜50重量%であってもよく、これに限定されない。前記「固形分の重量」は抽出物中の溶媒成分を除去して残った成分の重量をいう。

【0041】

本発明の薬学的組成物は、ヒトを含む哺乳動物に多様な経路で投与することができる。投与方式は通常使用される全ての方式であってもよく、例えば、経口、直腸または静脈、筋肉、皮下、子宮内の硬膜または脳血管内(intracerebroventricular)への注射によって投与することができる。本発明の薬学的組成物は、それぞれ通常の方法によって散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、懸濁液、エマルジョン、シロップ、エアゾールなどの経口型剤型、経皮剤、座薬および滅菌注射溶液の形態の非経口剤型などに剤型化して使用することができる。

【0042】

本発明の薬学的組成物は、前記抽出物以外に薬剤学的に適し、生理学的に許容される担体、賦形剤および希釈剤などの補助剤を追加的に含むものであってもよい。本発明の薬学的組成物に含まれることのある担体、賦形剤および希釈剤としては、ラクトース、デキストロース、スクロース、ソルビトール、マンニトル、キシリトール、エリスリトール、マルチトール、デンプン、アカシアゴム、アルジネート、ゼラチン、リン酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、セルロース、メチルセルロース、微晶質セルロース、ポリビニルピロリドン、水、メチルヒドロキシベンゾエート、プロピルヒドロキシベンゾエート、タルク、ステアリン酸マグネシウムおよび鉱物油を挙げることができる。製剤化する場合には、普通使用する充填剤、増量剤、結合剤、湿潤剤、崩壊剤、界面活性剤などの希釈剤または賦形剤を使用することができる。経口投与のための固形製剤には、錠剤、丸剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤などが含まれ、このような固形製剤は前記遠志、藁本および龍眼肉抽出物に少なくとも1つ以上の賦形剤、例えば、デンプン、炭酸カルシウム、スクロースまたはラクトース、ゼラチンなどを混合して調剤することができる。また、単なる賦形剤以外にマグネシウムスチレートタルクのような潤滑剤らも使用される。経口のための液状製剤としては、懸濁剤、内用液剤、乳剤、シロップ剤などが該当するが、よく使用される単純希釈剤である水、リキッドパラフィン以外に多様な賦形剤、例えば、湿潤剤、甘味剤、芳香剤、保存剤などが含まれてもよい。非経口投与のための製剤には、滅菌された水溶液、非水性溶剤、懸濁剤、乳剤、凍結乾燥製剤、座薬、経皮剤などが含まれる。非水性溶剤、懸濁剤としては、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブオイルのような植物性油、エチルオレエートのような注射可能なエステルなどが使用され得る。座薬の基剤としては、ウイテプソル(witepsol)、マクロゴール、Tween61、カカオ脂、ラウリン脂、グリセロゼラチンなどが使用されることができる。

【0043】

本発明の薬学的組成物はヒトに単独で投与することができるが、一般的に投与方式と標準薬剤学的慣行(standard phamaceutical practice)を考慮して選択された薬剤学的担体と混合して投与することができる。例えば、本発明の薬学的組成物は、デンプンまたはラクトースを含む錠剤形態で、または単独または賦形剤を含むカプセル形態で、または味や色を有するようにする化学薬品を含むエリキシルまたは懸濁剤の形態で経口、口腔内または舌下投与することができる。このような液体製剤は、懸濁剤(例えば、メチルセルロース、ウイテプソル(witepsol)のような半合成グリセリド、または杏仁油(apricot kernel oil)とPEG−6エステルの混合物、またはPEG−8とカプリルリック/カプリックグリセライド(Caprylic/Capric Triglyceride)の混合物のようなグリセリド混合物)のような薬剤学的に許容可能な添加剤と共に剤型化することができる。

【0044】

本発明の薬学的組成物の投与容量は、患者の年齢、体重、性別、投与形態、健康状態および疾患の程度に応じて変更することができ、一定時間の間隔で1日1回〜数回に分割投与することもできる。例えば、有効成分の含量を基準に1日投与量が0.5〜50mg/kg、好ましくは1〜30mg/kgであってもよい。前記投与量は平均的な場合を例示したもので、個人的な差によってその投与量が高くなったり低くなったりすることができる。本発明の薬学的組成物の1日投与量が前記投与容量未満であれば有意性ある効果を得ることができず、それ以上を超える場合には非経済的であるばかりか、常用量の範囲を超えるため好ましくない副作用が現れる可能性があるので、前記範囲とすることが好ましい。

【0045】

前記患者はヒトを含む哺乳動物をいい、好ましくは退行性脳神経疾患、より好ましくはパーキンソン病と診断されたヒトをいう。

【0046】

一方、本発明の退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物は、龍眼肉単独抽出物、好ましくは龍眼肉に藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む混合抽出物、より好ましくは前記混合抽出物に葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む混合抽出物を含むことを特徴とする。

【0047】

前記組成物の製造方法および退行性脳神経疾患を予防し症状を改善することができる活性については前述した通りである。

【0048】

本発明の食品組成物は、機能性食品、栄養補助剤、健康食品および食品添加剤等の全ての形態を含む。前記食品組成物の類型は当業界に公知の通常の方法によって多様な形態に製造することができる。

【0049】

例えば、健康食品としては、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物自体を、お茶、ジュースおよびドリンクの形態に製造して飲用に供したり、顆粒化、カプセル化および粉末化して摂取することができる。また、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物と退行性脳神経疾患の改善効果があるといわれている公知の活性成分とを共に混合して組成物の形態に製造することができる。

【0050】

また、機能性食品としては、飲み物(アルコール性飲み物を含む)、果実およびその加工食品(例:果物缶詰め、瓶詰め、ジャム、マーマレードなど)、魚類、肉類およびその加工食品(例:ハム、ソーセージ、コーンビーフなど)、パン類および麺類(例:うどん、そば、ラーメン、スパゲティ、マカロニなど)、果汁、各種ドリンク、クッキー、飴、乳製品(例:バター、チーズなど)、食用植物油脂、マーガリン、植物性蛋白質、レトルト食品、冷凍食品、各種調味料(例:味噌、醤油、ソースなど)などに、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物を添加して製造することができる。

【0051】

また、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物を食品添加剤の形態で使用するためには、粉末または濃縮液の形態に製造して使用することができる。

【0052】

本発明の食品組成物のうち、前記龍眼肉抽出物または混合抽出物の好ましい含有量としては、食品100g当り約0.001g〜20gである。好ましくは、本発明での前記龍眼肉抽出物または混合抽出物は特に、退行性脳神経疾患の改善効果があるといわれた活性成分と共に混合して健康食品の形態に製造することができる。

【発明の効果】

【0053】

本発明の組成物は、龍眼肉抽出物またはこれを含む混合抽出物を有効成分として含むことによって、退行性脳神経疾患の予防効果または治療効果が著しく優れており、特に本発明の組成物はドーパミン性神経系に選択的作用をするMPTPによる神経毒性と、α−シヌクレイン蛋白質凝集による神経毒性からドーパミン神経細胞を有意性があるように保護することによって、退行性脳神経疾患を効果的に予防または治療することができる。

【図面の簡単な説明】

【0054】

【図1a】龍眼肉抽出物が、濃度増加に応じて、MPTPで誘発された脳細胞の死滅に及ぼす効果を測定した結果である(YA:龍眼肉)。

【図1b】龍眼肉抽出物に藁本および遠志抽出物を混合した混合抽出物(DG)が、濃度増加に応じて、MPTPで誘発された脳細胞死滅に及ぼす効果を測定した結果である。

【図1c】龍眼肉と藁本の混合抽出物、あるいは龍眼肉と遠志の混合抽出物と龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物が、多様な混合比率に応じて、MPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果を測定した結果である(YAまたはY:龍眼肉、WJまたはW:遠志、GBまたはG:藁本、Y1W1:龍眼肉と遠志が1:1の重量比で混合された場合)。

【図1d】混合抽出物(MYH)が、濃度増加に応じて、MPTPで誘発された脳細胞死滅に及ぼす効果を測定した結果である。

【図2a】龍眼肉抽出物(YA)の濃度増加に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2b】龍眼肉抽出物(YA)と混合抽出物(DG)の自食作用誘導活性を比較した実験結果である。

【図2c】混合抽出物(DG)の濃度の増加に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2d】混合抽出物(DG)の時間経過に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2e】自食作用阻害剤を利用した混合抽出物(DG)の自食作用誘導効果を検証した実験結果である。

【図2f】混合抽出物(MYH)の濃度の増加に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2g】混合抽出物(MYH)の時間経過に応じた自食作用誘導活性を示した実験結果である。

【図2h】自食作用阻害剤を利用した混合抽出物(MYH)の自食作用誘導効果を検証した実験結果である。

【図3a】MPTP投与によってパーキンソン病(を誘導させたC57BL/6マウスに対する混合抽出物(DG)の行動試験(pole test)のT-回転(T−turn)の結果(%)を示したグラフである(各数値は平均±標準偏差を意味し、**は対照群に比べてp<0.01である場合、♯はp<0.05である場合、♯♯はp<0.01である場合を意味する)。

【図3b】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスに対する混合抽出物(DG)の行動試験(pole test)T−LAの結果(%)を示したグラフである(各数値は平均±標準偏差を意味し、**は対照群に比べてp<0.01である場合、♯はp<0.05である場合、♯♯はp<0.01である場合を意味する)。

【図3c】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスに対する混合抽出物(DG)の行動試験(Rota−rod test)の結果(%)を示したグラフである(各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.05である場合を意味する)。

【図3d】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで黒質ドーパミン陽性細胞(tyrosine hydroxylase positive cell)減少に対する混合抽出物(DG)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフと、DGの抑制活性効果を示した写真である(X100)。(スケールバーは100μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯♯♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.001である場合を意味する)。

【図3e】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで線条体の光学密度(optical density)減少に対する混合抽出物(DG)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフと混合抽出物(DG)の抑制活性効果を示した写真である(X40)。(スケールバーは200μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.05である場合を意味する)。

【図3f】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで黒質のドーパミン陽性細胞減少に対する混合抽出物(MYH)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフとMYHの抑制活性効果を示した写真である(X40)。(スケールバーは100μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.001である場合を意味する)。

【図3g】MPTP投与によってパーキンソン病を誘導させたC57BL/6マウスで線条体の光学密度減少に対する混合抽出物(MYH)の抑制活性を測定した結果(%)を示したグラフとMYHの抑制活性効果を示した写真である(X100)。(スケールバーは200μmであり、各数値は平均±標準偏差を意味し、***は対照群に比べてp<0.001である場合、♯はMPTPのみで処理した群に比べてp<0.05である場合を意味する)。

【図4a】混合抽出物(DG)が細胞活性度に及ぼす効果を測定した結果である。

【図4b】混合抽出物(MYH)が細胞活性度に及ぼす効果を測定した結果である。

【発明を実施するための形態】

【0055】

以下、本発明を実施例によって詳しく説明する。

但し、下記の実施例は本発明を例示するものに過ぎず、本発明の内容が下記の実施例に限定されるわけではない。

【実施例1】

【0056】

龍眼肉抽出物および龍眼肉を含む混合抽出物の製造

<1−1>龍眼肉抽出物の製造

龍眼肉(大田大学付属天安漢方病院)40gをきれいに洗浄して細かく切断した後、重量比率の4倍の水を加えて陶器薬湯器において95℃で4時間かけて1次抽出した後、ろ過して残った固形分に再び水を半分量追加して、前記と同一の条件で2次抽出した。

【0057】

前記2種の抽出液を集めてろ過し固形分を除去した後、3200rpmで20分間遠心分離して、上清液を収集した。再び上清液を2.0μmマイクロフィルターを使用して、フィルタリングした液体のみを収集して使用した。

【0058】

<1−2>多様な混合比の龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物の製造

龍眼肉および藁本、龍眼肉および遠志、または龍眼肉、藁本および遠志を全て混合した混合抽出物を、多様な混合比率で構成して、前記実施例<1−1>と同一の方法で混合抽出物を製造した。前記薬材原料は全て大田大学付属天安漢方病院で購入した。

【0059】

特に、龍眼肉、藁本および遠志を1:1:1の比率で混合した抽出物を、混合抽出物DGと命名した。

【表1】

【0060】

<1−3>龍眼肉、葛根、藁本、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシ、遠志および石菖蒲の混合抽出物(MYH)の製造

葛根12g、藁本8g、オウゴン4g、桔梗2g、ビャクシ4g、升麻4g、ライフクシ4g、遠志8g、石菖蒲12g、龍眼肉12gを購入(大田大学付属天安漢方病院)してそれぞれ準備し、これを前記実施例<1−1>と同一の方法で混合抽出物を製造した。

【表2】

【実施例2】

【0061】

本発明の混合抽出物がMPTPによって誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

前記実施例1で製造された龍眼肉抽出物、混合抽出物(DG)および混合抽出物(MYH)が、細胞外部に処理したMPTP(1−methyl−4−phenyl−1,2,3,6−tetrahydropyridine)によって誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果を、次の方法で確認した。具体的には、ドーパミン性神経系に選択的に毒性を示す物質であるN−メチル−4−フェニル−1,2,3,6−テトラヒドロピリジン(N−methyl−4−phenyl−1,2,3,6−tetrahydropyridine、MPTP)を用いてSH−SY5Y細胞株に細胞毒性を誘導した後、細胞保護活性実験を行った。

【0062】

<2−1>抽出物が含有された培地

前記実施例1の単一抽出物または混合抽出物を、10%牛胎児血清(fetal bovaine serum)および1%抗生剤を含むMEM培地(Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA)に、多様な濃度で希釈して使用した。

【0063】

<2−2>細胞培養

神経細胞モデルとして使用される細胞は、ヒト神経細胞種を起源とするSH−SY5Y細胞(寄託番号:ATCC CRL−2266)を選択した。前記細胞は10%牛胎児血清および1%抗生剤を含む前記実施例<2−1>のMEM培地で培養した。

【0064】

<2−3>細胞毒性実験MTT分析

本発明の龍眼肉抽出物と、混合抽出物(DG)、および混合抽出物(MYH)が、400μM MPTPで誘導した細胞毒性に対して、SH−SY5Y細胞の細胞活性度(cell viability)に及ぼす効果を測定するために、公知の細胞毒性測定(MTT Cell Proliferation assay)方法を使用した。

【0065】

<2−3−1>龍眼肉抽出物が濃度増加に応じてMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−1>で製造した龍眼肉抽出物を3.125、6.25、12.5、25μg/ml濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群と、MPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を用いて吸光度を測定した。

【0066】

前記のようにMTTの還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得て、その結果を図1aに示した。

【0067】

図1aに記載した通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は、対照群に比べて62.75%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して龍眼肉抽出物3.125μg/ml処理群で細胞活性度が123%、6.25μg/ml処理群では細胞活性度が138%まで上昇し、以降にも細胞保護活性を示した。

【0068】

前記結果を通して本発明の龍眼肉抽出物は、外部処理されたMPTPによって誘発される脳細胞死滅を、濃度依存的に抑制することが可能であることを確認した。

【0069】

<2−3−2>混合抽出物(DG)が濃度増加に応じてMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)をそれぞれ25、50、100、200、300μg/mlの濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群とMPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0070】

前記のようにMTT還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得て、その結果を図1bに示した。

【0071】

図1bに記載された通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は対照群に比べて62.13%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して混合抽出物(DG)25μg/ml処理群で細胞活性度が110%まで上昇し、以降にも濃度依存的に細胞保護活性を示した。

【0072】

前記結果を通じて本発明の混合抽出物(DG)は外部処理されたMPTPによって誘発される脳細胞死滅を、濃度依存的に抑制可能であることを確認した。

【0073】

<2−3−3>多様な混合比率に応じた混合抽出物らがMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果の比較

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−2>で製造したそれぞれの混合抽出物をそれぞれ25μg/mlの濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群と、MPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0074】

前記のようにMTT還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得てその結果を図1cに示した。

【0075】

図1cに記載された通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は対照群に比べて70.21%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して2種の薬材で構成された混合抽出物処理群の細胞活性度は65〜75%の細胞保護活性があることが確認された。特に、龍眼肉および遠志が含有された混合抽出物の場合、1:1〜2、より好ましくは1:1の重量比で混合して製造された場合、非常に効果的な細胞保護活性があることが分かる。また、龍眼肉および藁本が含有された混合抽出物の場合、1:0.5〜1、より好ましくは1:1の重量比で混合して製造された場合、非常に効果的な細胞保護活性があることが分かる。

【0076】

一方、龍眼肉、遠志および藁本の3種の薬材で構成された混合抽出物処理群の細胞活性度は、80〜110%と細胞保護活性が増加することが分かる。特に、龍眼肉、藁本、遠志を1:0.5〜2:0.5〜2の重量比で混合した場合、より好ましくは1:1:1の重量比で混合する場合、細胞保護活性がより優れていることが分かる。

【0077】

<2−3−4>龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)が濃度増加に応じてMPTPで誘発される脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−3>で製造した龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)をそれぞれ6.25、12.5、25、50μg/mlの濃度で処理し、2時間後にMPTPを400μMの濃度で添加した後、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群と、MPTPのみで処理した実験群も共に準備して実験に使用した。48時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0078】

前記のようにMTTの還元程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得てその結果を図1dに示した。

【0079】

図1dに記載された通り、400μM MPTP処理群の細胞活性度は対照群に比べて64.74%で細胞毒性が誘発されており、この毒性に対して混合抽出物(MYH)を処理した場合、6.25μg/mlでは85.86%の細胞保護活性を示し、12.5μg/ml、25μg/mlおよび50μg/mlの濃度では培地のみで処理した対照群と比較した時、全て完璧に細胞保護活性を示すことを観察することができた。

【0080】

前記結果を通して本発明の龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)は、外部処理されたMPTPによって誘発される脳細胞死滅を濃度依存的に抑制可能であることを確認した。

【実施例3】

【0081】

本発明の龍眼肉抽出物または混合抽出物が脳神経細胞で自食作用を誘導する効果

NGF(nerve groth factor)を利用して神経細胞に分化させたPC12細胞株で自食作用誘導活性を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現を確認するために、ウエスタンブロッティング(western−blotting)実験を下記の通り行った。

【0082】

<3−1>抽出物が含有された培地

前記実施例1の混合抽出物(I)または混合抽出物(II)を10%牛胎児血清(Fetal bovaine serum)および1%抗生剤を含むDMEM培地(HyClone Laboratories, Hyclone Rd., Logan UT, 米国)に多様な濃度で希釈して使用した。

【0083】

3−2細胞培養

神経細胞モデルとして使用される細胞は、白ネズミの褐色細胞種を起源とするPC12細胞(NGFにより分化,RCB0009,RIKEN BRC 細胞バンク,茨城県つくば市, 日本)を選択した。

前記細胞は10%牛胎児血清および1%抗生剤を含むDMEM培地で培養し、実験に使用する前にNGFを利用して神経細胞に分化させた。

【0084】

<3−3>自食作用誘導活性確認

前記実施例1で製造された龍眼肉抽出物または混合抽出物が自食作用を誘導する効果を確認するために、ウエスタンブロッティングアッセイを利用して自食作用発現マーカーであるLC3 1からLC3 2への転換比率を測定した。

【0085】

<3−3−1>龍眼肉抽出物の濃度増加に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−1>で製造した龍眼肉抽出物をそれぞれ25μg/ml、50μg/ml、100μg/mlの濃度で処理し、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、捕集して2500rpmで5分間遠心分離後、FBS(pH7.2)で2回洗浄した。得られた細胞は、ミトコンドリア溶解緩衝液(50mM Tris pH7.4、150mM NaCl、2mM EDTA、2mM EGTA、0.2%TritonX−100、0.3% NP−40、100μM PMSF、10μg/ml ロイペプチン、2μg/ml アプロチニン)と4℃で20分間反応させて蛋白質を分離した後、13,200rpmで20分間遠心分離して得られた上清液を、ブラッドフォード法(Bradford's method)(Bio−Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)によって蛋白質を定量した。

【0086】

同量の細胞破砕液は、SDS loading bufferと混合して99℃で5分間加熱した後に15%SDS−polyacrylamide gel electrophoresis(PAGE)を施行した。蛋白質は分子量に基づいて分離するために、単一15%SDS−ポリアクリルアミドゲルを使用した。各ゲル当り150Vで電気泳動した蛋白質は、セミドライ(semi−dry)法で、室温で15C(coulomb)の電荷を1時間印加してニトロセルロース膜上に移動させた。ニトロセルロース膜はブロッキング緩衝液(0.1% Tween−20を含む5%スキムミルク/トリス緩衝食塩水)と常温で30分間反応して非特異的な抗体結合を予防した。LC3、GapDHに対する抗体(Cell Signaling Technology Inc. <Beverly, Massachusetts, 米国>で購入)は0.1% Tween−20を含む5% スキムミルク/トリス緩衝食塩水に1:1000で希釈して4℃で一晩反応させた後、2次抗体(セイヨウワサビペルオキシダーゼ結合抗ウサギIgG,Cell Signaling Technology Inc. <Beverly,Massachusetts,米国>で購入)を1:2000の比率で希釈して、1時間反応した。ニトロセルロース膜はTBSで3回洗浄後、ECL kitを使用してECLフィルムに現像した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2aに示した。

【0087】

図2aに記載された通り、龍眼肉抽出物を処理した場合、100μg/ml処理群でLC3 2/LC3 1の比率が対照群に比べて増加する傾向を確認され、龍眼肉抽出物がLC3 2蛋白質の発現を誘導することが分かった。

【0088】

<3−3−2>本発明の龍眼肉抽出物と混合抽出物(DG)の自食作用誘導活性の比較

培養されたPC12細胞に実施例<1−1>で製造した龍眼肉抽出物をそれぞれ100μg/ml濃度で処理し、実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)を300μg/ml処理して、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2bに示した。

【0089】

図2bに示したように、龍眼肉抽出物100μg/ml処理群でLC3 1からLC3 2への転換比率が1.73と増加したのに比べて、混合抽出物DG300μg/ml処理群では非常に明確なLC3 2蛋白質発現が現れ、LC3 1からLC3 2への転換比率が14.10であることを確認した。

【0090】

以上の結果から、龍眼肉抽出物のみならず、龍眼肉、藁本および遠志を混合した抽出物において自食作用の誘導効果が非常に優れていることが分かる。

【0091】

<3−3−3>混合抽出物(DG)の濃度増加に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)を多様な濃度(75、150、300、600μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2cに示した。

【0092】

図2cに示されているように、本発明の混合抽出物(DG)は濃度が増加するに伴い自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率が増加することを確認することによって、本発明の混合抽出物は濃度が増加するに伴い、自食作用を誘導する効果を増加させることが分かった。

【0093】

<3−3−4>混合抽出物(DG)の時間経過に応じた自食作用誘導活性

前記培養されたPC12細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)300μg/mlを処理し、5%のCO2、37℃の条件で多様な時間(6、12、24、48h)の間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2dに示した。

【0094】

図2dに記載された通り、本発明の混合抽出物(DG)は時間が経過するに伴って自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率が対照群に比べて増加したが、特に12時間が経過した時点で、LC3 2/LC3 1転換比率が最も大きく増加した。

【0095】

<3−3−5>自食作用阻害剤(autophagy inhibitor)を利用した混合抽出物(DG)の自食作用誘導効果検証

本発明の混合抽出物(DG)のautophagy誘導効果をより確実に検証するために、自食作用阻害剤を利用した実験を進行した。本実験に使用された3−Methyladenine(3MA)は、特異的な自食作用阻害剤であり、細胞に自食作用を誘発する薬品と共に処理した時、薬品によって誘発される自食作用の効果を抑制することによって、薬品の自食作用誘導効果を検証する実験に主に使用する試薬である(Seglen P.O, Gordon P.B.(1982). 3−Methyladenine:specific inhibitor of autophagic/lysosomal protein degradation in isolated rat hepatocytes. Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America,79;1889〜1892,1982.)

【0096】

培養されたPC12細胞に混合抽出物(DG)300μg/mlのみで処理した実験群と混合抽出物(DG)300μg/mlと3MA 10mMを混合処理した実験群を5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2eに示した。

【0097】

図2eに記載された通り、混合抽出物(DG)のみで処理した実験群で観察されたLC3 2蛋白質の発現が混合抽出物(DG)と3MAを混合投与した実験群では対照群水準に減少し、本発明の混合抽出物(DG)は自主的に自食作用を誘発する効果があることを検証した。

【0098】

<3−3−6>混合抽出物(MYH)の濃度増加に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−3>で製造した混合抽出物(MYH)を多様な濃度(100、400、800、1200μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、実験結果はLC3 1からLC3 2への転換比率を確認したものを、図2fに示した。

【0099】

図2fに示されているように、本発明の混合抽出物(MYH)は濃度が増加するに伴って自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率が増加することを確認することによって、本発明の混合抽出物(MYH)は濃度が増加するに伴って自食作用を誘導する効果を増加させることが分かった。

【0100】

<3−3−7>混合抽出物(MYH)の時間経過に応じた自食作用誘導活性

培養されたPC12細胞に実施例<1−3>で製造した混合抽出物(MYH)400μg/mlを処理し、5%のCO2、37℃の条件で多様な時間(6、12、24h)培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、実験結果はLC3 1からLC3 2への転換比率を確認して、図2gに示した。

【0101】

図2gに記載された通り、本発明の混合抽出物(MYH)は、時間の経過に伴って、自食作用誘導効果を示すマーカーであるLC3 2蛋白質の発現、あるいはLC3 1からLC3 2への転換比率を、対照群に比べて増加させることを確認した。

【0102】

<3−3−8>自食作用阻害剤を利用した混合抽出物(MYH)の自食作用誘導効果検証

本発明の混合抽出物(MYH)の自食作用誘導効果をより確実に検証するために、自食作用阻害剤を利用した実験を進行した。培養されたPC12細胞に混合抽出物(MYH)400μg/mlのみで処理した実験群と混合抽出物(MYH)400μg/mlと3MA10mMを混合処理した実験群を5%のCO2、37℃の条件で24時間培養した後、実施例<3−3−1>と同一の方法で実験した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用し、GapDH蛋白質は同量確認のために測定した。以降、LC3 1からLC3 2への転換比率を確認した実験結果を、図2hに示した。

【0103】

図2hに記載された通り、混合抽出物(MYH)のみで処理した実験群で観察されたLC3 2蛋白質の発現が混合抽出物(MYH)と3MAを混合投与した実験群では対照群水準に減少し、本発明の混合抽出物(MYH)は自主的に自食作用を誘発する効果があることを検証した。

【実施例4】

【0104】

MPTP投与によるパーキンソン病の動物モデルで、本発明の混合抽出物が行動障害および脳細胞死滅に及ぼす効果

<4−1>本実験に使用された混合抽出物

前記実施例<1−2>の混合抽出物(DG)と実施例<1−3>の混合抽出物(MYH)を生理食塩水に多様な濃度で希釈して使用した。

【0105】

<4−2>実験動物処置

<4−2−1>混合抽出物(DG)による実験動物の処置

マウスを各群当り9匹ずつ4群に分けた。第1群(対照群)および第2群(MPTP群)は生理食塩水をマウス体重kg当り5mlで6日間1日1回経口投与し、第3群(混合抽出物50mg/kg投与群)および第4群(混合抽出物100mg/kg投与群)は生理食塩水に溶解させたそれぞれの混合抽出物を6日間1日1回経口投与した。薬品投与3日目となる日に最後の投与をした2時間後、第1群(対照群)は生理食塩水をマウス体重kg当り5mlで1日4回(急性、Acute)2時間間隔で腹腔投与し、第2群、第3群および第4群は、MPTP20mg/kg体重の濃度で生理食塩水に溶解させて1日4回(急性、Acute)2時間間隔で腹腔投与した。

【0106】

<4−2−2>混合抽出物(MYH)による実験動物の処置

マウスを各群当り7匹ずつ3群に分けた。第1群(対照群)および第2群(MPTP群)は第3群(混合抽出物(MYH)100mg/kg投与群)は生理食塩水に溶解させた混合抽出物(MYH)を3日間1日1回経口投与し、第1群(対照群)および第2群(MPTP群)は同一の生理食塩水量を経口投与した。薬品投与3日目となる日に第2群と第3群にMPTPを20mg/kg体重の濃度で生理食塩水に溶解させて1日4回(急性、acute)2時間間隔で腹腔投与した。MPTP投与7日後、麻酔を通じてマウスを殺した後、脳組織を4%のパラホルムアルデヒド(paraformaldehyde:PFA)で固定して−80℃で保管した。

【0107】

<4−3>混合抽出物(DG)の行動障害の改善効果

<4−3−1>行動試験;ポールテスト(pole test)

前記MPTP投与終了の翌日、高さ50cm、直径1cmの棒でポールテストを行った。棒の上にC57BL/6マウスの頭が上を向くように置き、マウスが頂上を180°度回転する時間(T‐回転)と、回転して4本足が床につくまで降りてくる時間(T−LA)を測定した。各マウスを3回ずつ練習させた後、7回本実験を行い、その結果を図3aまたは図3bに示した。

【0108】

図3aまたは図3bに示したように、MPTP群は、対照群に比べて%で分析時、T−回転とT−LA時間がそれぞれ260.21%、151.82%とMPTPによる行動障害が誘発されており、これに対して第3群(混合抽出物50mg/kg投与群)では、T−回転とT−LA時間がそれぞれ133.10%、110.51%と現れ、第4群(混合抽出物100mg/kg投与群)では、T−回転とT−LA時間がそれぞれ143.05%、121.85%と現れて、有意性が確認され、T−回転とT−LA時間の全てが濃度依存的に減少することを確認した。

【0109】

<4−3−2>行動試験;ロタロッドテスト(Rota−rod test)

本発明の混合抽出物の投与が終わった1日後(MPTP投与後5日)、加速モード(Accelerator)で8rpmに設定されたロタロッド装置(Rota rod B1001、B.S Technolab INC., Korea)のプラスチック棒(直径1インチ)にマウスを乗せて、5分ずつトレーニングを行った。24時間後、加速モードで16rpmに設定して本実験を行い、その結果を図3cに示した。

【0110】

図3cに記載された通り、MPTP群は対照群に比べて%で分析時、マウスが落ちる時間(Latency time)は21.69%と減少してMPTPによる行動障害が誘発され、これに対して第3群(混合抽出物50mg/kg投与群)では53.24%と現れ、第4群(混合抽出物100mg/kg投与群)では77.89%と測定されて、Latency timeが有意に増加したことを確認した。

【0111】

前記行動試験の結果、本発明の混合抽出物(DG)は、MPTPによる行動障害に対する有効な改善効果を示すことを確認することができた。

【0112】

<4−4>混合抽出物(DG)のドーパミン細胞への保護活性評価

前記ポールテストとロタロッドテストが完了した(MPTP投与後7日)各群のマウスを致死させた後、脳組織(黒質および線条体)を分離した。分離された脳組織を過酸化水素で脱水した後、1次抗体であるチロシンヒドロキシラーゼ(Tyrosine hydroxylase)(TH, millipore, rabbit origin 1:2000, Chemicon International Inc. <Temecula, CA, USA>で購入)を一晩反応させた後、2次抗体でビオチン化抗ウサギ抗体(ヤギ由来, Vector Laboratories <Burlingame, CA, USA>で購入)を使用し、ABC反応(ABC kit, Vector Laboratories <Burlingame, CA, USA>で購入)を経て、ジアミノベンジジン(Diaminobenzidine)を利用して発色させた。ドーパミン細胞保護効果は黒質におけるTH陽性細胞の数を数えて分析し、線条体における光学密度を測定して評価し、その結果を図3dおよび図3eに示した。

【0113】

図3dで、MPTP群は対照群に比べて%で分析時、黒質におけるTH陽性細胞数が30.82%とMPTPによる細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物50mg/kg投与群では52.75%、100mg/kg投与群では89.19%と増加して、MPTPで誘導した細胞毒性に対して保護効果を示し、特に100mg/kg投与群でTH陽性細胞数が統計学的に有意に増加した。

【0114】

一方、図3eで、MPTP群は対照群に比べて%分析時、線条体における光学密度が26.30%とMPTPによるドーパミン細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物50mg/kg投与群では36.31%、100mg/kg投与群では43.42%と増加してドーパミン細胞の保護効果が確認されており、特に100mg/kg投与群で光学密度が統計学的に有意に増加した。

【0115】

以上の結果で、本発明の混合抽出物(DG)は、黒質および線条体で、濃度依存的に、優れたドーパミン細胞の保護活性を示すことを確認することができた。

【0116】

<4−5>龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)のドーパミン細胞の保護活性の評価

前記実施例<4−2−2>で準備された脳組織を実施例<4−4>の実験方法を利用して処置した後、ドーパミン細胞保護効果の評価のために黒質におけるTH陽性細胞の数を数えて分析し、線条体における光学密度を測定して、その結果を図3fおよび図3gに示した。

【0117】

図3fで、MPTP群は対照群に比べて%で分析時、黒質におけるTH陽性細胞数が36.7%とMPTPによる細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物(MYH)100mg/kg投与群では53.04%と増加して、MPTPで誘導した細胞毒性に対して保護効果を示した。

【0118】

一方、図3gで、MPTP群は対照群に比べて%分析時、線条体における光学密度が37.79%でMPTPによるドーパミンの細胞損傷が誘導されており、これに対して混合抽出物(MYH)100mg/kg投与群では53.10%と増加して、ドーパミン細胞の保護効果が確認された。

【0119】

以上の結果から、龍眼肉、藁本および遠志の混合抽出物を含む組成物(MYH)は、黒質(および線条体で濃度依存的に優れたドーパミン細胞の保護活性を示すことを確認することができた。

【0120】

<試験例1>

本発明の混合抽出物が脳細胞死滅に及ぼす効果

<1−1>混合抽出物(DG)の脳細胞死滅に及ぼす効果

本発明の混合抽出物(DG)がSH−SY5Y細胞の細胞活性度に及ぼす効果を測定するために、公知の細胞毒性測定(MTT Cell Proliferation assay)方法を使用した。

【0121】

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−2>で製造した混合抽出物(DG)を多様な濃度(25、50、100、200、300μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用した。24時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0122】

前記のようにMTT還元の程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得て、その結果を図4aに示した。

【0123】

図4aに記載された通り、本発明の混合抽出物を多量服用するとしても、細胞毒性がないため、本発明の混合抽出物は薬学的組成物または食品組成物の有効な成分で、安全に使用できることが分かった。

【0124】

一方、ICR マウス(5週齢)を利用した単回投与急性毒性実験結果、本発明の混合抽出物(DG)は2g/kg/10ml(経口投与)の濃度まで毒性を示さなかった(結果未記載)。

【0125】

<1−2>混合抽出物(MYH)の脳細胞死滅に及ぼす効果

MTT分析のために培養されたSH−SY5Y細胞に実施例<1−3>で製造した混合抽出物(MYH)を多様な濃度(6.25、12.5、25、50μg/ml)で処理し、5%のCO2、37℃の条件で培養した。この時、培地のみで処理した対照群も共に準備して実験に使用した。24時間後にMTT溶液を添加して1時間培養した後、ELISA機器を利用して吸光度を測定した。

【0126】

前記のようにMTT還元の程度を測定することによって、各群の細胞活性度を得、その結果を図4bに示した。

【0127】

図4bに記載された通り、本発明の混合抽出物を多量服用するとしても、細胞毒性がないため、本発明の混合抽出物は薬学的組成物または食品組成物の有効な成分で安全に使用できることが分かった。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物。

【請求項2】

藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項3】

葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択される一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項4】

前記抽出物は、龍眼肉および遠志を1:0.2〜1:10の重量比で混合して抽出されたものである、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項5】

前記抽出物は、龍眼肉および藁本を1:0.1〜1:5の重量比で混合されて抽出されたものである、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項6】

前記抽出物は、龍眼肉、遠志および藁本を1:0.1〜10:0.1〜10の重量比で混合されて抽出されたものである、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項7】

前記抽出物は、龍眼肉を15〜20重量部、藁本を10〜15重量部、遠志を10〜15重量部、葛根を15〜20重量部、オウゴンを5〜10重量部、桔梗を1〜5重量部、ビャクシを5〜10重量部、升麻を5〜10重量部、ライフクシを5〜10重量部、および石菖蒲を15〜20重量部で混合して抽出されたものである、請求項3に記載の薬学的組成物。

【請求項8】

前記抽出物は、水、C1〜C4の低級アルコール、ヘキサン、塩化メチレン、アセトニトリルおよびアセトンからなる一種以上の溶媒およびこれらの混合溶媒からなる群より選択される一種以上を使用して抽出されたものである、請求項1〜7のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項9】

前記退行性脳神経疾患は、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症および多発性硬化症からなる群より選択される、請求項1〜7のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項10】

龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物。

【請求項11】

藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項10に記載の食品組成物。

【請求項12】

葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項13】

前記抽出物は、龍眼肉および遠志を、1:0.2〜10の重量比で混合して抽出されたものである、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項14】

前記抽出物は、龍眼肉および藁本を、1:0.1〜5の重量比で混合して抽出されたものである、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項15】

前記抽出物は、龍眼肉、遠志および藁本を、1:0.1〜10:0.1〜10の重量比で混合して抽出されたものである、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項16】

前記抽出物は、龍眼肉を15〜20重量部、藁本を10〜15重量部、遠志を10〜15重量部、葛根を15〜20重量部、オウゴンを5〜10重量部、桔梗を1〜5重量部、ビャクシを5〜10重量部、升麻を5〜10重量部、ライフクシを5〜10重量部および石菖蒲を15〜20重量部で混合して抽出されたものである、請求項12に記載の食品組成物。

【請求項17】

前記抽出物は、水、C1〜C4の低級アルコール、ヘキサン、塩化メチレン、アセトニトリルおよびアセトンからなる一種以上の溶媒およびこれらの混合溶媒からなる群より選択される一種以上を使用して抽出されたものである、請求項10〜16のいずれか一項に記載の食品組成物。

【請求項18】

前記退行性脳神経疾患は、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症および多発性硬化症からなる群より選択される、請求項10〜16のいずれか一項に記載の食品組成物。

【請求項1】

龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または治療用の薬学的組成物。

【請求項2】

藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項3】

葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択される一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項4】

前記抽出物は、龍眼肉および遠志を1:0.2〜1:10の重量比で混合して抽出されたものである、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項5】

前記抽出物は、龍眼肉および藁本を1:0.1〜1:5の重量比で混合されて抽出されたものである、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項6】

前記抽出物は、龍眼肉、遠志および藁本を1:0.1〜10:0.1〜10の重量比で混合されて抽出されたものである、請求項2に記載の薬学的組成物。

【請求項7】

前記抽出物は、龍眼肉を15〜20重量部、藁本を10〜15重量部、遠志を10〜15重量部、葛根を15〜20重量部、オウゴンを5〜10重量部、桔梗を1〜5重量部、ビャクシを5〜10重量部、升麻を5〜10重量部、ライフクシを5〜10重量部、および石菖蒲を15〜20重量部で混合して抽出されたものである、請求項3に記載の薬学的組成物。

【請求項8】

前記抽出物は、水、C1〜C4の低級アルコール、ヘキサン、塩化メチレン、アセトニトリルおよびアセトンからなる一種以上の溶媒およびこれらの混合溶媒からなる群より選択される一種以上を使用して抽出されたものである、請求項1〜7のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項9】

前記退行性脳神経疾患は、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症および多発性硬化症からなる群より選択される、請求項1〜7のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項10】

龍眼肉抽出物を有効成分として含む、退行性脳神経疾患の予防用または改善用の食品組成物。

【請求項11】

藁本および遠志からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項10に記載の食品組成物。

【請求項12】

葛根、オウゴン、桔梗、ビャクシ、升麻、ライフクシおよび石菖蒲からなる群より選択された一種以上の抽出物を追加的に含む、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項13】

前記抽出物は、龍眼肉および遠志を、1:0.2〜10の重量比で混合して抽出されたものである、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項14】

前記抽出物は、龍眼肉および藁本を、1:0.1〜5の重量比で混合して抽出されたものである、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項15】

前記抽出物は、龍眼肉、遠志および藁本を、1:0.1〜10:0.1〜10の重量比で混合して抽出されたものである、請求項11に記載の食品組成物。

【請求項16】

前記抽出物は、龍眼肉を15〜20重量部、藁本を10〜15重量部、遠志を10〜15重量部、葛根を15〜20重量部、オウゴンを5〜10重量部、桔梗を1〜5重量部、ビャクシを5〜10重量部、升麻を5〜10重量部、ライフクシを5〜10重量部および石菖蒲を15〜20重量部で混合して抽出されたものである、請求項12に記載の食品組成物。

【請求項17】

前記抽出物は、水、C1〜C4の低級アルコール、ヘキサン、塩化メチレン、アセトニトリルおよびアセトンからなる一種以上の溶媒およびこれらの混合溶媒からなる群より選択される一種以上を使用して抽出されたものである、請求項10〜16のいずれか一項に記載の食品組成物。

【請求項18】

前記退行性脳神経疾患は、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症および多発性硬化症からなる群より選択される、請求項10〜16のいずれか一項に記載の食品組成物。

【図1a】

【図1b】

【図1c】

【図1d】

【図2a】

【図2b】

【図2c】

【図2d】

【図2e】

【図2f】

【図2g】

【図2h】

【図3a】

【図3b】

【図3c】

【図3d】

【図3e】

【図3f】

【図3g】

【図4a】

【図4b】

【図1b】

【図1c】

【図1d】

【図2a】

【図2b】

【図2c】

【図2d】

【図2e】

【図2f】

【図2g】

【図2h】

【図3a】

【図3b】

【図3c】

【図3d】

【図3e】

【図3f】

【図3g】

【図4a】

【図4b】

【公開番号】特開2012−6906(P2012−6906A)

【公開日】平成24年1月12日(2012.1.12)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2010−249044(P2010−249044)

【出願日】平成22年11月5日(2010.11.5)

【新規性喪失の例外の表示】特許法第30条第1項適用申請有り 〔刊行物名〕 韓国国立中央図書館所蔵(登録)の論文資料 〔発行所〕 大田大学校 〔配架日〕 平成22年5月17日

【出願人】(591074116)韓国科学技術研究院 (17)

【氏名又は名称原語表記】KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECNOLOGY

【住所又は居所原語表記】39−1 Hawolgok−dong,Seongbuk−gu,Seoul 136−791KOREA

【Fターム(参考)】

【公開日】平成24年1月12日(2012.1.12)

【国際特許分類】

【出願日】平成22年11月5日(2010.11.5)

【新規性喪失の例外の表示】特許法第30条第1項適用申請有り 〔刊行物名〕 韓国国立中央図書館所蔵(登録)の論文資料 〔発行所〕 大田大学校 〔配架日〕 平成22年5月17日

【出願人】(591074116)韓国科学技術研究院 (17)

【氏名又は名称原語表記】KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECNOLOGY

【住所又は居所原語表記】39−1 Hawolgok−dong,Seongbuk−gu,Seoul 136−791KOREA

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]