レール取付孔の閉塞構造及びこれを用いた運動案内装置

【課題】 レール取付孔への圧入作業に工具を用いる必要がなく、その分従来の閉塞キャップに比べて圧入作業が簡便且つ容易であり、更には圧入作業による軌道レールの傷の発生を防ぐことができ、もって軌道レールの腐食を可及的に防ぐことが可能なレール取付孔の閉塞構造を提供する。

【解決手段】 本発明に用いる閉塞キャップはキャップ部とシール部とを備え、前記キャップ部は、円板状に形成され、所定以上の押圧力で反り返って機能状態に設定されると共にかかる機能状態を維持する押圧部と、この押圧部の周縁に沿って複数立設されると共に押圧部の形状に応じて半径方向に変位する湾曲部とからなり、前記シール部は複数の湾曲部を囲うようにして該湾曲部の外側面に設けられ、前記湾曲部の変位に応じてレール取付孔の内周面に対して進退する。

【解決手段】 本発明に用いる閉塞キャップはキャップ部とシール部とを備え、前記キャップ部は、円板状に形成され、所定以上の押圧力で反り返って機能状態に設定されると共にかかる機能状態を維持する押圧部と、この押圧部の周縁に沿って複数立設されると共に押圧部の形状に応じて半径方向に変位する湾曲部とからなり、前記シール部は複数の湾曲部を囲うようにして該湾曲部の外側面に設けられ、前記湾曲部の変位に応じてレール取付孔の内周面に対して進退する。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、移動テーブル等の可動体を往復運動自在に案内する案内装置に関するものであり、前記案内装置を構成する軌道レールにレール取付孔が設けられている場合に、該軌道レールの固定後にそのレール取付孔を閉塞するための構造に関する。

【背景技術】

【0002】

工作機械や各種産業用ロボットの直線案内部を構成する直線案内装置としては、長手方向に沿ってボールの転動体転走面が形成された軌道レールと、この軌道レールに対して多数のボールを介して組み付けられたスライダとから構成されるものが知られている。前記スライダは軌道レールの転動体転走面に対向する負荷転動体転走面を有すると共に、この負荷転動体転走面と軌道レールの転動体転走面との間で荷重を負荷しながら転走する多数のボールを無限循環させる循環路を有している。この無限循環路内をボールが循環することにより、スライダが軌道レールの長手方向に沿って連続的に移動することが可能となっている。

【0003】

通常、前記軌道レールは工作機械等のベッドやコラムといった固定部に対して固定ボルトを締結することで固定されている。このため、軌道レールにはその長手方向に沿って所定の間隔で前記固定ボルトを挿通させるためのレール取付孔が貫通形成されている。かかる固定ボルトの頭部が軌道レール上に突出すると、前記スライダが軌道レールに沿って移動する際の障害となることから、前記レール取付孔の内径は小径部と大径部の二段に形成されている。前記小径部はボルトの呼び径よりも僅かに大きな内径に、大径部は前記ボルト頭部よりも僅かに大きな内径に形成されており、かかる大径部はボルト頭部の収容部となり、前記ボルト頭部が軌道レールの表面に突出するのを防止している。

【0004】

このように構成される直線運動案内装置では、前記スライダ内部にワークの削り屑や塵芥などの異物が侵入すると、軌道レールの転動体転走面、スライダの負荷転動体転走面やボールそのものに傷が発生し、あるいはこれらの摩耗が促進され、直線案内装置におけるスライダの移動精度が早期に損なわれてしまうとの課題があった。この課題に鑑み、スライダ内部への異物侵入を防止するため、かかるスライダの周囲には軌道レールと摺接するシール部材が設けられており、スライダの移動に伴って軌道レールの表面に付着した異物を排除するように構成されている。しかし、前記軌道レールにレール取付孔が設けられていると、異物がレール取付け孔を介してスライダ内部に侵入するので、前記シール部材の効果が減じられてしまうとの懸念があった。

【0005】

そこで、異物が軌道レールの表面に付着する可能性がある環境下で直線案内装置を使用する場合には、固定ボルトを用いて前記軌道レールを固定部に固定した後に、該軌道レールに設けられたレール取付孔に閉塞キャップを適合させ、このレール取付孔を閉塞する方策が採られている。この閉塞キャップとしては、特許文献1に開示されているものが知られている。この閉塞キャップは、レール取付孔の大径部に圧入される嵌合部と、この嵌合部に先行してレール取付孔に挿入される導入部とから構成されている。前記嵌合部は圧入代を有してレール取付孔の大径部の内径よりも僅かに大きな外径に形成される一方、前記導入部は前記大径部の内径よりも小さな外径に形成されている。このように構成された特許文献1に係る閉塞キャップは、レール取付孔の大径部に収容された固定ボルトの頭部を覆うようにして該大径部に嵌合し、かかる閉塞キャップが軌道レールの表面と同一面に形成するように構成されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2002-48138号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

このように構成された従来の閉塞キャップでは、前記導入部の外周面がレール取付孔の内周面との間に隙間を有していることから、かかる導入部を嵌合部に先じてレール取付孔に挿入する際に該導入部がレール取付孔に対して偏心していると、嵌合部それ自体もレール取付孔に対して偏心してしまうことになる。仮に、閉塞キャップが傾いてレール取付孔に圧入されると、かかる閉塞キャップとレール取付孔との間に隙間が発生してしまい、結果的に、この隙間を介して異物がスライダ内部に侵入してしまうとの懸念がある。

【0008】

また、前記嵌合部はレール取付孔に対してある程度の圧入代を有しているため、かかるレール取付孔に対して閉塞キャップを圧入する際にはハンマー等の工具を用いて外力を及ぼすことが必要となる。これらの観点からすると、従来の閉塞キャップではレール取付孔に対する閉塞キャップの偏心を考慮した上で、該閉塞キャップの圧入作業を行なわなければならず、閉塞キャップの圧入作業に手間がかかるといった課題があった。

【0009】

一方で、前記直線案内装置は、強酸性の液体がミストとして浮遊する、あるいは雰囲気中に該液体が気化している、といった腐食性を有する液体が軌道レール表面に付着するような特定の環境下において使用されることもある。かかる場合、前記直線案内装置を構成する特に軌道レール及びスライダが強酸性の液体によって腐食してしまうおそれがある。

【0010】

通常、軌道レール及びスライダの腐食を防ぐ目的で、これら軌道レール及びスライダに対して耐食性の金属薄膜を被覆させるめっき処理が施される。このめっき処理としては直流電流を利用した所謂電気めっきといった手段が採用されており、具体的には、処理対象物、例えば軌道レールに電極を接続し、かかる軌道レールを耐食性を具備した金属が含有されている溶液に浸す。その後、前記電極に直流電流を流すことによって、溶液中に溶解されていた金属が前記軌道レールの表面に薄膜として被覆されるといったものである。

【0011】

前記めっき処理を行なうにあたって、軌道レールにレール取付孔が設けられていると、軌道レールに対して電極を接続させただけでは、レール取付孔に係る大径部の開口縁に対してはめっき処理が成されるものの、大径部の深部から小径部にかけては十分にめっき処理が成されないといった事象が発生する。このため、レール取付孔の大径部の深部から小径部にかけて十分にめっき処理を施すためには各レール取付孔に対して二次電極を挿入してめっき処理を行なわざるを得ず、軌道レールのめっき処理に手間がかかってしまうとの課題があった。

【0012】

仮に、レール取付孔に対するめっき処理が十分に行なわれたとしても、かかるレール取付孔の閉塞に特許文献1記載の閉塞キャップを用いた場合、該閉塞キャップの圧入作業には工具を用いて大きな外力を及ぼすことが必要であるため、かかる閉塞キャップの圧入作業により、前記レール取付孔に被覆された金属薄膜に傷が発生してしまうおそれがあり、もし仮に傷が発生した場合には、その損傷部分から軌道レールが腐食してしまうといった懸念もあった。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明はこのような課題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、レール取付孔への圧入作業に工具を用いる必要がなく、その分従来技術に比べて圧入作業が簡便且つ容易であり、更には圧入作業による軌道レールの傷の発生を防ぐことができ、もって軌道レールの腐食を可及的に防ぐことが可能なレール取付孔の閉塞構造を提供することにある。

【0014】

すなわち、本発明は案内装置の軌道レールに設けられたレール取付孔を閉塞するための構造であり、本発明に用いる閉塞キャップはキャップ部とシール部とを備えており、前記キャップ部は、円板状に形成され、所定以上の押圧力で反り返って機能状態に設定されると共にかかる機能状態を維持する押圧部と、この押圧部の周縁に沿って複数立設されると共に押圧部の形状に応じて半径方向に変位する湾曲部とからなる一方、前記シール部は、複数の湾曲部を囲うようにして該湾曲部の外側面に設けられ、前記湾曲部の変位に応じてレール取付孔の内周面に対して進退するように構成されている。

【発明の効果】

【0015】

このため、軌道レールに設けられたレール取付孔に閉塞キャップを圧入させた後に、手指により前記押圧部に対して所定以上の押圧力を加えるだけで該押圧部が反り返って機能状態に設定されると共にその機能状態が維持される。これに連動して各湾曲部が半径方向外側に変位し、これに応じて前記シール部がレール取付孔の内周面に向けて圧着されることになる。すなわち、前記押圧部を手指によって押圧するだけでレール取付孔の内周面に対するシール部の圧接力が増加され、その結果レール取付孔の閉塞作業が完了する。このように、本発明のレール取付孔の閉塞構造は従来の閉塞構造に比べ、閉塞キャップの圧入作業が容易となっている。また、閉塞キャップの圧入作業において工具を用いて大きな外力を及ぼす必要がないため、その分閉塞キャップの圧入作業によって軌道レールあるいはレール取付孔に被覆された金属薄膜の損傷を抑えることができ、もって軌道レールの腐食を可及的に防ぐことが可能となる。

【0016】

一方で、前記湾曲部が半径方向外側に変位している状態で、閉塞キャップをレール取付孔に圧入させた場合、手指により前記押圧部に対して所定以上の押圧力を加えるだけで該押圧部が反り返って機能状態に設定されると共にその機能状態が維持される。これと連動して前記湾曲部が半径方向内側に変位し、その結果レール取付孔の内周面に対するシール部の圧接力が減少する。すなわち、かかる場合、前記押圧部を手指で押圧するだけでレール取付孔から閉塞キャップを容易に取り外すことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明を適用可能な軌道レールを備えた直線案内装置の一例を示す傾斜図である。

【図2】図1に示す直線案内装置の長手方向に垂直な方向の断面図である。

【図3】軌道レールに対する固定ボルト及び第一実施形態に係る閉塞キャップの装着状態を示す断面図である。

【図4】レール取付孔に対する閉塞キャップの取付状態を示す詳細図である。

【図5】図4に示す閉塞キャップを構成するキャップ部の斜視図である。

【図6】レール取付孔に対する閉塞キャップの圧入作業を示す正面断面図である

【図7】第一実施形態に係る閉塞キャップの一使用例を示す正面断面図である。

【図8】図7に示す閉塞キャップの押圧部が押圧された状態を示す正面断面図である。

【図9】第二実施形態に係る閉塞キャップを示す正面断面図である。

【図10】第二実施形態に係る閉塞キャップの押圧部が押圧された状態を示す正面断面図である。

【図11】第二実施形態に係る閉塞キャップを構成するキャップ部を示す斜視図である。

【図12】図11に示すキャップ部の押圧部が押圧された状態を示す斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、添付図面を用いて本発明を適用したレール取付孔の閉塞構造の実施形態を詳細に説明する。

【0019】

図1及び図2は本発明が適用可能な軌道レールを備えた直線案内装置の一例を示すものである。この直線案内装置は、ベッド等の固定部に固定される軌道レール1と、この軌道レール1に転動体としての多数のボール3を介して組み付けられた移動ブロック2とから構成されており、前記移動ブロック2が軌道レール1の長手方向に沿って自在に移動し得るようになっている。

【0020】

前記軌道レール1は断面略矩形状に形成されている。また、軌道レール1の左右両側面には長手方向に沿って突部11がそれぞれ設けられており、各突部11の上下方向には転動体転走面としてのボール転走面12が1条ずつ設けられ、軌道レール1全体として4条のボール転走面12が設けられている。更に、該軌道レール1にはその長手方向に沿って所定の間隔にて該軌道レール1を固定部に固定するためのレール取付孔13が形成されている。

【0021】

一方、前記移動ブロック2は、ブロック本体4と、このブロック本体4の往復移動方向の両端に装着される一対の蓋体5とから構成されている。かかる蓋体5にはシール部材6が装着されており、該シール部材6が蓋体5と軌道レール1との隙間を密封し、軌道レール1に付着した塵芥などが移動ブロック2の内部に侵入するのを防止している。

【0022】

前記ブロック本体4は、軌道レール1の上面に対向する水平部4aと、軌道レール1の両側面に対向する一対のスカート部4bを有して略チャネル状に形成されており、一対のスカート部4bの間に前記軌道レール1の上半分が収容されている。また、前記ブロック本体4の水平部4aには搬送対象物をボルトで固定するためのタップ穴41が設けられている。

【0023】

前記軌道レール1に面したスカート部4bの内側には軌道レール1のボール転走面12に対向する負荷転動体転走面としての負荷ボール転走面42が設けられており、これら負荷ボール転走面42と軌道レール1のボール転走面12とが対向することにより、ボール3が軌道レール1と移動ブロック2との間で荷重を負荷しながら転走する負荷転動体転走路が構成されるようになっている。前記負荷ボール転走面42は各スカート部4bの内側面に2条ずつ設けられ、前記ブロック本体4には4条の負荷転動体転走路が設けられている。また、各スカート部4bには各負荷転動体転走路に対応して当該負荷転動体転走路と略平行に転動体戻し通路43が設けられている。この転動体戻し通路43の内径は、ボール3の直径よりも僅かに大きく設定されており、前記ボール3は荷重から開放された状態でこの転動体戻し通路43内を転走する。

【0024】

このように構成されたブロック本体4の軸方向両端面には、前記一対の蓋体5が固定されるようになっている。このため、かかる蓋体5はブロック本体4と略同一の形状に形成されている。また、前記ブロック本体4に面した各蓋体5の当接面には前記ブロック本体4の負荷転動体転走路と転動体戻し通路43とを連結する転動体方向転換路51が設けられており、ボール3を負荷転動体転走路と転動体戻し通路43との間で往来させることが可能になっている。すなわち、図1及び図2に示す直線案内装置では、前記ブロック本体4に対して一対の蓋体5を固定することによって、前記移動ブロック2に対してボール3の無限循環路が完成するようになっている。

【0025】

尚、図2に示されている符号44,45は、軌道レール1から移動ブロック2を外した際に各負荷ボール転走面42を転走するボール3が移動ブロック2から脱落するのを防止するために設けられたボール保持プレートである。

【0026】

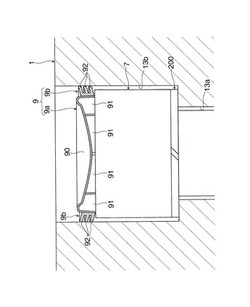

図3は固定ボルト7を用いて固定部8上に前記軌道レール1を固定した状態を示す断面図であり、紙面左右方向が軌道レール1の長手方向に対応している。同図に示すように、軌道レール1に設けられたレール取付孔13は小径部13aと大径部13bの二段に形成されており、固定ボルト7をワッシャ部材200を介して固定部8のタップ孔80に締結した状態では、かかる固定ボルト7の頭部がレール取付孔13の大径部13bに収容されるようになっている。

【0027】

このように構成された直線案内装置では、該直線案内装置の使用中に前記レール取付孔13に強酸性の液体等の異物が入り込むのを防止するため、固定ボルト7を用いて固定部8に軌道レール1を固定した後に、前記レール取付孔13に閉塞キャップ9が圧入されるようになっている。これにより、レール取付孔13に係る大径部13bの深部及び小径部13aへの異物の侵入を可及的に防止している。

【0028】

図4は、レール取付孔13に対して閉塞キャップ9を取り付けた状態を示す詳細図である。本発明に用いる閉塞キャップ9は、ばね鋼を素材としてプレス成形により成形されるキャップ部9aと、樹脂材料の射出成形によって環状に成形されると同時に前記キャップ部9aの半径方向外側に加硫接着されるシール部9bとから構成されている。

【0029】

前記キャップ部9aは、図5に示すように、円板状に形成される押圧部90と、この押圧部90の周縁に沿って複数立設される湾曲部91とから構成されている。前記押圧部90は、初期状態にあっては前記湾曲部91が立設されている方向と逆方向に膨出している。その一方で、該押圧部90は手指により所定以上の押圧力で押圧されると、図4に示すように、前記湾曲部91が立設されている方向に反り返るように構成されている。更に、押圧部90は、手指により押圧されて前記湾曲部91が形成されている方向に反り返った状態(以下、「機能状態」という。)から初期状態に戻らないように構成されている。すなわち、押圧部19は機能状態を維持するように構成されている。また、各湾曲部91の一端は前記押圧部90によって互いに結合される一方、他端は前記押圧部90が機能状態に設定されるのと連動して該押圧部90の半径方向に変位する自由端として形成されている。

【0030】

一方で、前記シール部9bは前記押圧部90の周縁に沿って立設された複数の湾曲部91を囲うようにしてこれら湾曲部91の外側面に設けられている。また、シール部9bの外径は図4に示すように、レール取付孔13を構成する大径部13bの内径よりも大きく形成されており、該シール部9bとレール取付孔13との間に十分な締め代が設けられている。また、シール部9bには先端が前記レール取付孔13の内周面に圧接するリップ部92が3段に形成されており、これらリップ部92はレール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入によって生じた応力を緩和するように構成されている。

【0031】

尚、前記シール部9bに設けられたリップ部92の構成は上記構成に限定されず、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入によって生じた応力を緩和するように構成されているのであれば、例えばリップ部92が4段に形成されていても差し支えない。

【0032】

このように構成された本実施形態に係る閉塞キャップ9をレール取付孔13に取り付けるには、先ず、図6に示すように、各湾曲部91の自由端が前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまで、閉塞キャップ9をレール取付孔13の大径部13bに圧入させる。このとき、前記閉塞キャップ9を構成するシール部9bには圧入における締め代が設けられているものの、該シール部9bにはリップ部92が形成されており、該シール部9bが圧入によって弾性変形するように構成されているため、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入が容易なものとなっている。

【0033】

各湾曲部91の自由端が固定ボルト7の頭部に当接され、閉塞キャップ9が固定ボルト7によって支持されている状態で、該自由端から閉塞キャップ9に作用する応力に抗して前記押圧部90を手指により所定以上の押圧力で押圧する。これにより、前記押圧部90は、図4に示すように、前記湾曲部91が立設されている方向へと反り返り、機能状態に設定される。これにより、前記押圧部90に作用した押圧力は各湾曲部91に伝達され、その結果各湾曲部91が半径方向外側に変位することになる。

【0034】

各湾曲部91の変位により、該湾曲部91の外側面に設けられたシール部9bのリップ部92がレール取付孔13に係る大径部13bの内周面に対して圧接するようになる。これにより閉塞キャップ9がレール取付孔13内に強固に固定されることになる。すなわち、前記押圧部90に対して手指により所定以上の押圧力を加えることにより、レール取付孔13の内周面に対する前記シール部9bの圧接力が増加されるようになっている。

【0035】

本実施形態に係る閉塞キャップ9を用いた場合、前記閉塞キャップ9をレール取付孔13の大径部13b内の所定位置にまで圧入させた後に、該押圧部90が反り返って機能状態に設定されると共にその機能状態が維持される。これに連動して各湾曲部91が半径方向外側に変位し、これに応じて前記シール部9bのリップ部92がレール取付孔13を構成する大径部13b内周面に向けて圧着され、その結果レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の適合が完了する。すなわち、本実施形態に係る閉塞キャップ9を用いた場合、レール取付孔13への閉塞キャップ9の圧入作業に工具を用いて大きな外力を及ぼす必要がなく、その分従来の閉塞構造に比べて、閉塞キャップ9の圧入作業が簡便且つ容易となっている。

【0036】

また、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入作業において、工具を用いて大きな外力を及ぼす必要がない分、閉塞キャップ9の圧入作業により軌道レール1又はレール取付孔13内に施されためっき加工に損傷が発生することを防ぐことができ、もって損傷の発生に起因した軌道レール1の腐食を可及的に防ぐことが可能となる。

【0037】

図7及び図8は、第一実施形態に係る閉塞キャップ9の一使用例を示すものである。図4に示された第一使用例ではレール取付孔13の大径部13bに対して閉塞キャップ9を圧入させた後に各湾曲部91を拡開させている。これに対して、本使用例では図7に示すように、各湾曲部91が半径方向外側に変位している状態の閉塞キャップ9をレール取付孔13の大径部13bに圧入させる。すなわち、本使用例において、押圧部90は初期状態において前記湾曲部91が立設されている方向に膨出しており、機能状態では前記湾曲部91が立設されている方向と逆方向に膨出している。

【0038】

本使用例では、各湾曲部91が半径方向外側に変位している状態の閉塞キャップ9を、前記押圧部90が前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまでレール取付孔13に圧入させる。その後、図8に示すように、押圧部90を介して閉塞キャップ9に作用する応力に抗して、該押圧部90を手指により所定以上の押圧力で押圧すると、該押圧部90に作用した押圧力が各湾曲部91に伝達され、各湾曲部91が半径方向内側に変位することになる。その結果、レール取付孔13の内周面に対するシール部9bの圧接力が減少することになる。

【0039】

つまり、本実施形態に係る閉塞キャップ9を図7及び図8に示すように使用した場合には、該閉塞キャップ9を構成する押圧部90を押圧するだけで、レール取付孔13の内周面に対するシール部9bの圧接力が減少し、その結果軌道レール1に設けられたレール取付孔13から閉塞キャップ9を容易に取り外すことが可能となる。

【0040】

図9乃至図12は本発明に用いる閉塞キャップの第二実施形態を示すものである。本実施形態に係る閉塞キャップ109は、円板状に形成された押圧部190及びこの押圧部190の周縁に沿って複数立設された湾曲部191からなるキャップ部109aと、樹脂材料の射出成形によって環状に成形されると同時に前記キャップ部109aの半径方向外側に加硫接着されるシール部109bとから構成されている。

【0041】

前記押圧部190は、初期状態では前記湾曲部191が立設されている方向と逆方向に膨出している。その一方で、手指により所定以上の押圧力で押圧されると、図10に示すように、前記湾曲部91が立設されている方向に反り返り、機能状態に設定されるようになっている。更に、押圧部190は、前記機能状態を維持するように構成されている。

【0042】

一方、各湾曲部191は、図11に示すように、一端が前記押圧部190によって互いに結合されると共に他端が周方向に連続する環状に形成されたリング部192によって結合されている。また、各湾曲部191は、前記押圧部190が初期状態にある時は中央部191aが前記押圧部190の半径方向内側に向けて屈曲している。このように構成された各湾曲部191は窓部193によって押圧部190の周方向に区分されている。

【0043】

このように構成されたキャップ部109aでは、前記押圧部190が機能状態に設定されたとしても、図12に示すように、各湾曲部191の両端部が前記押圧部190及びリング部192によって結合されていることから、該両端部の径は押圧部190が初期状態にある時の径と変わらない。その一方で、各湾曲部191は窓部193によって周方向に区分され、更に両端が押圧部190及びリング部192によって結合されていることから、押圧部190が機能状態に設定されると、押圧部190に作用した押圧力が各湾曲部191の中央部191aに伝達され、該中央部191aが半径方向外側に膨出することになる。

【0044】

前記シール部109bは、図9に示すように、各湾曲部191の押圧部側端部及び前記リング部192を囲うようにしてこれら押圧部側端部及び前記リング部192の半径方向外側に加硫接着されている。各シール部109bの外径はレール取付孔13の大径部13bの内径よりも大きく形成されて該シール部109bとレール取付孔13との間に十分な締め代が設けられている。更に、各シール部109bには先端が前記レール取付孔13の内周面に圧接するリップ部193が設けられており、このリップ部193は前記閉塞キャップ9のリップ部92と同様に、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入によって生じた応力を緩和するように構成されている。

【0045】

また、図9に示すように、前記押圧部190が初期状態にあるとき、前記押圧部190側端部の半径方向外側に設けられたリップ部193aは固定ボルト7の頭部に向けて傾斜している一方、リング部192の半径方向外側に設けられたリップ部193bは固定ボルト7の頭部から離れる方向に向けて傾斜している。

【0046】

このように構成された各リップ部193a,193bの配向は、前記押圧部190が機能状態に設定されると共にこれに連動して各湾曲部191の中央部191cのみが半径方向外側に膨出することにより、図10に示すように、押圧部190の初期状態における各リップ部193a,193bの配向と逆方向に設定されるようになっている。

【0047】

以上のように構成された本実施形態に係る閉塞キャップ109では、先ず、図9に示すように、各湾曲部191の一端を結合するリング部192が前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまで該閉塞キャップ109をレール取付孔13の大径部13bに圧入させる。このとき、前記閉塞キャップ109を構成するシール部109bには圧入における締め代が設けられているものの、各シール部109bにはリップ部193a,193bが形成されており、該シール部109bが圧入によって弾性変形するように構成されているため、閉塞キャップ109のレール取付孔13に圧入が容易なものとなっている。

【0048】

前記リング部192が固定ボルト7の頭部に当接されて閉塞キャップ109がリング部192を介して固定ボルト7に支持されている状態で、図10に示すように前記押圧部190を手指により所定の押圧力で押圧すると、各湾曲部191の中央部191cのみが半径方向外側に膨出することになる。これにより各リップ部193a,193bの配向が切り替わり、前記シール部109bの各リップ部193a,193bがレール取付孔13に係る大径部13bの内周面に対してより圧接するようになる。

【0049】

このような本実施形態に係る閉塞キャップ109は第一実施形態に係る閉塞キャップ9と同様の作用効果を示す。また、本実施形態に係る閉塞キャップ109では、各湾曲部191の一端が前記押圧部190によって互いに結合されると共に他端が前記リング部192によって結合される一方、各湾曲部191の押圧部190側端部及び前記リング部192の半径方向外側にシール部109bが設けられている。このため、該閉塞キャップ109を構成する押圧部190を押圧するだけで各シール部109bの配向が切り替わり、これによりレール取付孔13に対する閉塞キャップ109の軸方向に関する位置ずれを可及的に抑えることができ、その分第一実施形態に係る閉塞キャップ9に比べて、異物に対するレール取付孔13の密封性を高めることが可能となる。

【0050】

上述したように、二次電極を用いずに軌道レールのめっき処理を行なった場合、かかるめっき処理ではレール取付孔に係る大径部13bの開口縁に対しては金属薄膜が被覆されるものの、大径部13bの深部から小径部13aにかけて十分に金属薄膜が被覆されないといった事象が発生する。このため、前述のように閉塞キャップ9,109を前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまで圧入させてレール取付孔13の閉塞を行なったのでは、めっき処理が施されていない大径部13bの深部が雰囲気中に露出してしまい、結果的に、軌道レール1が腐食してしまう懸念がある。

【0051】

この点を考慮すると、レール取付孔13内において、固定ボルト7の頭部と閉塞キャップ9,109との間に干渉部材を設け、閉塞キャップ9,109がレール取付孔13を構成する大径部13bの開口縁近辺に固定されるようにすることが良い。これにより、めっき処理が施されていない大径部13bの深部が雰囲気中に露出するのを防ぐことができ、もって軌道レール1の腐食を抑えることができる。

【0052】

尚、本発明が適用可能な軌道レールを備えた直線案内装置としてボールの無限循環路を備えたものを説明したが、かかる直線案内装置としてはボールの無限循環路を有していない所謂有限式の直線案内装置であっても差し支えない。また、上記直線案内装置としては、移動ブロック2及び軌道レール1間に、ボール3を介在させない所謂すべり案内装置を採用しても差し支えない。

【0053】

また、上述した本発明が適用可能な直線案内装置において、転動体としてボールを用いたものを説明したが、転動体はボールに限られるものではなく、ローラを使用しても良い。その場合、転動体の転走面の断面形状は使用するローラの形状に応じ、ボールの場合と同様な曲面状の転走面としても良いし、単なる平面状の転走面としても良い。

【0054】

更に、本発明が適用可能な軌道レール、すなわち長手方向に沿って所定の間隔にてレール取付孔が形成されている軌道レールを備えた運動案内装置であれば、直線案内装置に限らず、曲線案内装置であっても差し支えない。

【符号の説明】

【0055】

1…軌道レール、13…レール取付孔、9,109…閉塞キャップ、9a,109a…キャップ部、9b,109b…シール部、90,190…押圧部、91,191…湾曲部

【技術分野】

【0001】

本発明は、移動テーブル等の可動体を往復運動自在に案内する案内装置に関するものであり、前記案内装置を構成する軌道レールにレール取付孔が設けられている場合に、該軌道レールの固定後にそのレール取付孔を閉塞するための構造に関する。

【背景技術】

【0002】

工作機械や各種産業用ロボットの直線案内部を構成する直線案内装置としては、長手方向に沿ってボールの転動体転走面が形成された軌道レールと、この軌道レールに対して多数のボールを介して組み付けられたスライダとから構成されるものが知られている。前記スライダは軌道レールの転動体転走面に対向する負荷転動体転走面を有すると共に、この負荷転動体転走面と軌道レールの転動体転走面との間で荷重を負荷しながら転走する多数のボールを無限循環させる循環路を有している。この無限循環路内をボールが循環することにより、スライダが軌道レールの長手方向に沿って連続的に移動することが可能となっている。

【0003】

通常、前記軌道レールは工作機械等のベッドやコラムといった固定部に対して固定ボルトを締結することで固定されている。このため、軌道レールにはその長手方向に沿って所定の間隔で前記固定ボルトを挿通させるためのレール取付孔が貫通形成されている。かかる固定ボルトの頭部が軌道レール上に突出すると、前記スライダが軌道レールに沿って移動する際の障害となることから、前記レール取付孔の内径は小径部と大径部の二段に形成されている。前記小径部はボルトの呼び径よりも僅かに大きな内径に、大径部は前記ボルト頭部よりも僅かに大きな内径に形成されており、かかる大径部はボルト頭部の収容部となり、前記ボルト頭部が軌道レールの表面に突出するのを防止している。

【0004】

このように構成される直線運動案内装置では、前記スライダ内部にワークの削り屑や塵芥などの異物が侵入すると、軌道レールの転動体転走面、スライダの負荷転動体転走面やボールそのものに傷が発生し、あるいはこれらの摩耗が促進され、直線案内装置におけるスライダの移動精度が早期に損なわれてしまうとの課題があった。この課題に鑑み、スライダ内部への異物侵入を防止するため、かかるスライダの周囲には軌道レールと摺接するシール部材が設けられており、スライダの移動に伴って軌道レールの表面に付着した異物を排除するように構成されている。しかし、前記軌道レールにレール取付孔が設けられていると、異物がレール取付け孔を介してスライダ内部に侵入するので、前記シール部材の効果が減じられてしまうとの懸念があった。

【0005】

そこで、異物が軌道レールの表面に付着する可能性がある環境下で直線案内装置を使用する場合には、固定ボルトを用いて前記軌道レールを固定部に固定した後に、該軌道レールに設けられたレール取付孔に閉塞キャップを適合させ、このレール取付孔を閉塞する方策が採られている。この閉塞キャップとしては、特許文献1に開示されているものが知られている。この閉塞キャップは、レール取付孔の大径部に圧入される嵌合部と、この嵌合部に先行してレール取付孔に挿入される導入部とから構成されている。前記嵌合部は圧入代を有してレール取付孔の大径部の内径よりも僅かに大きな外径に形成される一方、前記導入部は前記大径部の内径よりも小さな外径に形成されている。このように構成された特許文献1に係る閉塞キャップは、レール取付孔の大径部に収容された固定ボルトの頭部を覆うようにして該大径部に嵌合し、かかる閉塞キャップが軌道レールの表面と同一面に形成するように構成されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2002-48138号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

このように構成された従来の閉塞キャップでは、前記導入部の外周面がレール取付孔の内周面との間に隙間を有していることから、かかる導入部を嵌合部に先じてレール取付孔に挿入する際に該導入部がレール取付孔に対して偏心していると、嵌合部それ自体もレール取付孔に対して偏心してしまうことになる。仮に、閉塞キャップが傾いてレール取付孔に圧入されると、かかる閉塞キャップとレール取付孔との間に隙間が発生してしまい、結果的に、この隙間を介して異物がスライダ内部に侵入してしまうとの懸念がある。

【0008】

また、前記嵌合部はレール取付孔に対してある程度の圧入代を有しているため、かかるレール取付孔に対して閉塞キャップを圧入する際にはハンマー等の工具を用いて外力を及ぼすことが必要となる。これらの観点からすると、従来の閉塞キャップではレール取付孔に対する閉塞キャップの偏心を考慮した上で、該閉塞キャップの圧入作業を行なわなければならず、閉塞キャップの圧入作業に手間がかかるといった課題があった。

【0009】

一方で、前記直線案内装置は、強酸性の液体がミストとして浮遊する、あるいは雰囲気中に該液体が気化している、といった腐食性を有する液体が軌道レール表面に付着するような特定の環境下において使用されることもある。かかる場合、前記直線案内装置を構成する特に軌道レール及びスライダが強酸性の液体によって腐食してしまうおそれがある。

【0010】

通常、軌道レール及びスライダの腐食を防ぐ目的で、これら軌道レール及びスライダに対して耐食性の金属薄膜を被覆させるめっき処理が施される。このめっき処理としては直流電流を利用した所謂電気めっきといった手段が採用されており、具体的には、処理対象物、例えば軌道レールに電極を接続し、かかる軌道レールを耐食性を具備した金属が含有されている溶液に浸す。その後、前記電極に直流電流を流すことによって、溶液中に溶解されていた金属が前記軌道レールの表面に薄膜として被覆されるといったものである。

【0011】

前記めっき処理を行なうにあたって、軌道レールにレール取付孔が設けられていると、軌道レールに対して電極を接続させただけでは、レール取付孔に係る大径部の開口縁に対してはめっき処理が成されるものの、大径部の深部から小径部にかけては十分にめっき処理が成されないといった事象が発生する。このため、レール取付孔の大径部の深部から小径部にかけて十分にめっき処理を施すためには各レール取付孔に対して二次電極を挿入してめっき処理を行なわざるを得ず、軌道レールのめっき処理に手間がかかってしまうとの課題があった。

【0012】

仮に、レール取付孔に対するめっき処理が十分に行なわれたとしても、かかるレール取付孔の閉塞に特許文献1記載の閉塞キャップを用いた場合、該閉塞キャップの圧入作業には工具を用いて大きな外力を及ぼすことが必要であるため、かかる閉塞キャップの圧入作業により、前記レール取付孔に被覆された金属薄膜に傷が発生してしまうおそれがあり、もし仮に傷が発生した場合には、その損傷部分から軌道レールが腐食してしまうといった懸念もあった。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明はこのような課題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、レール取付孔への圧入作業に工具を用いる必要がなく、その分従来技術に比べて圧入作業が簡便且つ容易であり、更には圧入作業による軌道レールの傷の発生を防ぐことができ、もって軌道レールの腐食を可及的に防ぐことが可能なレール取付孔の閉塞構造を提供することにある。

【0014】

すなわち、本発明は案内装置の軌道レールに設けられたレール取付孔を閉塞するための構造であり、本発明に用いる閉塞キャップはキャップ部とシール部とを備えており、前記キャップ部は、円板状に形成され、所定以上の押圧力で反り返って機能状態に設定されると共にかかる機能状態を維持する押圧部と、この押圧部の周縁に沿って複数立設されると共に押圧部の形状に応じて半径方向に変位する湾曲部とからなる一方、前記シール部は、複数の湾曲部を囲うようにして該湾曲部の外側面に設けられ、前記湾曲部の変位に応じてレール取付孔の内周面に対して進退するように構成されている。

【発明の効果】

【0015】

このため、軌道レールに設けられたレール取付孔に閉塞キャップを圧入させた後に、手指により前記押圧部に対して所定以上の押圧力を加えるだけで該押圧部が反り返って機能状態に設定されると共にその機能状態が維持される。これに連動して各湾曲部が半径方向外側に変位し、これに応じて前記シール部がレール取付孔の内周面に向けて圧着されることになる。すなわち、前記押圧部を手指によって押圧するだけでレール取付孔の内周面に対するシール部の圧接力が増加され、その結果レール取付孔の閉塞作業が完了する。このように、本発明のレール取付孔の閉塞構造は従来の閉塞構造に比べ、閉塞キャップの圧入作業が容易となっている。また、閉塞キャップの圧入作業において工具を用いて大きな外力を及ぼす必要がないため、その分閉塞キャップの圧入作業によって軌道レールあるいはレール取付孔に被覆された金属薄膜の損傷を抑えることができ、もって軌道レールの腐食を可及的に防ぐことが可能となる。

【0016】

一方で、前記湾曲部が半径方向外側に変位している状態で、閉塞キャップをレール取付孔に圧入させた場合、手指により前記押圧部に対して所定以上の押圧力を加えるだけで該押圧部が反り返って機能状態に設定されると共にその機能状態が維持される。これと連動して前記湾曲部が半径方向内側に変位し、その結果レール取付孔の内周面に対するシール部の圧接力が減少する。すなわち、かかる場合、前記押圧部を手指で押圧するだけでレール取付孔から閉塞キャップを容易に取り外すことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明を適用可能な軌道レールを備えた直線案内装置の一例を示す傾斜図である。

【図2】図1に示す直線案内装置の長手方向に垂直な方向の断面図である。

【図3】軌道レールに対する固定ボルト及び第一実施形態に係る閉塞キャップの装着状態を示す断面図である。

【図4】レール取付孔に対する閉塞キャップの取付状態を示す詳細図である。

【図5】図4に示す閉塞キャップを構成するキャップ部の斜視図である。

【図6】レール取付孔に対する閉塞キャップの圧入作業を示す正面断面図である

【図7】第一実施形態に係る閉塞キャップの一使用例を示す正面断面図である。

【図8】図7に示す閉塞キャップの押圧部が押圧された状態を示す正面断面図である。

【図9】第二実施形態に係る閉塞キャップを示す正面断面図である。

【図10】第二実施形態に係る閉塞キャップの押圧部が押圧された状態を示す正面断面図である。

【図11】第二実施形態に係る閉塞キャップを構成するキャップ部を示す斜視図である。

【図12】図11に示すキャップ部の押圧部が押圧された状態を示す斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、添付図面を用いて本発明を適用したレール取付孔の閉塞構造の実施形態を詳細に説明する。

【0019】

図1及び図2は本発明が適用可能な軌道レールを備えた直線案内装置の一例を示すものである。この直線案内装置は、ベッド等の固定部に固定される軌道レール1と、この軌道レール1に転動体としての多数のボール3を介して組み付けられた移動ブロック2とから構成されており、前記移動ブロック2が軌道レール1の長手方向に沿って自在に移動し得るようになっている。

【0020】

前記軌道レール1は断面略矩形状に形成されている。また、軌道レール1の左右両側面には長手方向に沿って突部11がそれぞれ設けられており、各突部11の上下方向には転動体転走面としてのボール転走面12が1条ずつ設けられ、軌道レール1全体として4条のボール転走面12が設けられている。更に、該軌道レール1にはその長手方向に沿って所定の間隔にて該軌道レール1を固定部に固定するためのレール取付孔13が形成されている。

【0021】

一方、前記移動ブロック2は、ブロック本体4と、このブロック本体4の往復移動方向の両端に装着される一対の蓋体5とから構成されている。かかる蓋体5にはシール部材6が装着されており、該シール部材6が蓋体5と軌道レール1との隙間を密封し、軌道レール1に付着した塵芥などが移動ブロック2の内部に侵入するのを防止している。

【0022】

前記ブロック本体4は、軌道レール1の上面に対向する水平部4aと、軌道レール1の両側面に対向する一対のスカート部4bを有して略チャネル状に形成されており、一対のスカート部4bの間に前記軌道レール1の上半分が収容されている。また、前記ブロック本体4の水平部4aには搬送対象物をボルトで固定するためのタップ穴41が設けられている。

【0023】

前記軌道レール1に面したスカート部4bの内側には軌道レール1のボール転走面12に対向する負荷転動体転走面としての負荷ボール転走面42が設けられており、これら負荷ボール転走面42と軌道レール1のボール転走面12とが対向することにより、ボール3が軌道レール1と移動ブロック2との間で荷重を負荷しながら転走する負荷転動体転走路が構成されるようになっている。前記負荷ボール転走面42は各スカート部4bの内側面に2条ずつ設けられ、前記ブロック本体4には4条の負荷転動体転走路が設けられている。また、各スカート部4bには各負荷転動体転走路に対応して当該負荷転動体転走路と略平行に転動体戻し通路43が設けられている。この転動体戻し通路43の内径は、ボール3の直径よりも僅かに大きく設定されており、前記ボール3は荷重から開放された状態でこの転動体戻し通路43内を転走する。

【0024】

このように構成されたブロック本体4の軸方向両端面には、前記一対の蓋体5が固定されるようになっている。このため、かかる蓋体5はブロック本体4と略同一の形状に形成されている。また、前記ブロック本体4に面した各蓋体5の当接面には前記ブロック本体4の負荷転動体転走路と転動体戻し通路43とを連結する転動体方向転換路51が設けられており、ボール3を負荷転動体転走路と転動体戻し通路43との間で往来させることが可能になっている。すなわち、図1及び図2に示す直線案内装置では、前記ブロック本体4に対して一対の蓋体5を固定することによって、前記移動ブロック2に対してボール3の無限循環路が完成するようになっている。

【0025】

尚、図2に示されている符号44,45は、軌道レール1から移動ブロック2を外した際に各負荷ボール転走面42を転走するボール3が移動ブロック2から脱落するのを防止するために設けられたボール保持プレートである。

【0026】

図3は固定ボルト7を用いて固定部8上に前記軌道レール1を固定した状態を示す断面図であり、紙面左右方向が軌道レール1の長手方向に対応している。同図に示すように、軌道レール1に設けられたレール取付孔13は小径部13aと大径部13bの二段に形成されており、固定ボルト7をワッシャ部材200を介して固定部8のタップ孔80に締結した状態では、かかる固定ボルト7の頭部がレール取付孔13の大径部13bに収容されるようになっている。

【0027】

このように構成された直線案内装置では、該直線案内装置の使用中に前記レール取付孔13に強酸性の液体等の異物が入り込むのを防止するため、固定ボルト7を用いて固定部8に軌道レール1を固定した後に、前記レール取付孔13に閉塞キャップ9が圧入されるようになっている。これにより、レール取付孔13に係る大径部13bの深部及び小径部13aへの異物の侵入を可及的に防止している。

【0028】

図4は、レール取付孔13に対して閉塞キャップ9を取り付けた状態を示す詳細図である。本発明に用いる閉塞キャップ9は、ばね鋼を素材としてプレス成形により成形されるキャップ部9aと、樹脂材料の射出成形によって環状に成形されると同時に前記キャップ部9aの半径方向外側に加硫接着されるシール部9bとから構成されている。

【0029】

前記キャップ部9aは、図5に示すように、円板状に形成される押圧部90と、この押圧部90の周縁に沿って複数立設される湾曲部91とから構成されている。前記押圧部90は、初期状態にあっては前記湾曲部91が立設されている方向と逆方向に膨出している。その一方で、該押圧部90は手指により所定以上の押圧力で押圧されると、図4に示すように、前記湾曲部91が立設されている方向に反り返るように構成されている。更に、押圧部90は、手指により押圧されて前記湾曲部91が形成されている方向に反り返った状態(以下、「機能状態」という。)から初期状態に戻らないように構成されている。すなわち、押圧部19は機能状態を維持するように構成されている。また、各湾曲部91の一端は前記押圧部90によって互いに結合される一方、他端は前記押圧部90が機能状態に設定されるのと連動して該押圧部90の半径方向に変位する自由端として形成されている。

【0030】

一方で、前記シール部9bは前記押圧部90の周縁に沿って立設された複数の湾曲部91を囲うようにしてこれら湾曲部91の外側面に設けられている。また、シール部9bの外径は図4に示すように、レール取付孔13を構成する大径部13bの内径よりも大きく形成されており、該シール部9bとレール取付孔13との間に十分な締め代が設けられている。また、シール部9bには先端が前記レール取付孔13の内周面に圧接するリップ部92が3段に形成されており、これらリップ部92はレール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入によって生じた応力を緩和するように構成されている。

【0031】

尚、前記シール部9bに設けられたリップ部92の構成は上記構成に限定されず、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入によって生じた応力を緩和するように構成されているのであれば、例えばリップ部92が4段に形成されていても差し支えない。

【0032】

このように構成された本実施形態に係る閉塞キャップ9をレール取付孔13に取り付けるには、先ず、図6に示すように、各湾曲部91の自由端が前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまで、閉塞キャップ9をレール取付孔13の大径部13bに圧入させる。このとき、前記閉塞キャップ9を構成するシール部9bには圧入における締め代が設けられているものの、該シール部9bにはリップ部92が形成されており、該シール部9bが圧入によって弾性変形するように構成されているため、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入が容易なものとなっている。

【0033】

各湾曲部91の自由端が固定ボルト7の頭部に当接され、閉塞キャップ9が固定ボルト7によって支持されている状態で、該自由端から閉塞キャップ9に作用する応力に抗して前記押圧部90を手指により所定以上の押圧力で押圧する。これにより、前記押圧部90は、図4に示すように、前記湾曲部91が立設されている方向へと反り返り、機能状態に設定される。これにより、前記押圧部90に作用した押圧力は各湾曲部91に伝達され、その結果各湾曲部91が半径方向外側に変位することになる。

【0034】

各湾曲部91の変位により、該湾曲部91の外側面に設けられたシール部9bのリップ部92がレール取付孔13に係る大径部13bの内周面に対して圧接するようになる。これにより閉塞キャップ9がレール取付孔13内に強固に固定されることになる。すなわち、前記押圧部90に対して手指により所定以上の押圧力を加えることにより、レール取付孔13の内周面に対する前記シール部9bの圧接力が増加されるようになっている。

【0035】

本実施形態に係る閉塞キャップ9を用いた場合、前記閉塞キャップ9をレール取付孔13の大径部13b内の所定位置にまで圧入させた後に、該押圧部90が反り返って機能状態に設定されると共にその機能状態が維持される。これに連動して各湾曲部91が半径方向外側に変位し、これに応じて前記シール部9bのリップ部92がレール取付孔13を構成する大径部13b内周面に向けて圧着され、その結果レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の適合が完了する。すなわち、本実施形態に係る閉塞キャップ9を用いた場合、レール取付孔13への閉塞キャップ9の圧入作業に工具を用いて大きな外力を及ぼす必要がなく、その分従来の閉塞構造に比べて、閉塞キャップ9の圧入作業が簡便且つ容易となっている。

【0036】

また、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入作業において、工具を用いて大きな外力を及ぼす必要がない分、閉塞キャップ9の圧入作業により軌道レール1又はレール取付孔13内に施されためっき加工に損傷が発生することを防ぐことができ、もって損傷の発生に起因した軌道レール1の腐食を可及的に防ぐことが可能となる。

【0037】

図7及び図8は、第一実施形態に係る閉塞キャップ9の一使用例を示すものである。図4に示された第一使用例ではレール取付孔13の大径部13bに対して閉塞キャップ9を圧入させた後に各湾曲部91を拡開させている。これに対して、本使用例では図7に示すように、各湾曲部91が半径方向外側に変位している状態の閉塞キャップ9をレール取付孔13の大径部13bに圧入させる。すなわち、本使用例において、押圧部90は初期状態において前記湾曲部91が立設されている方向に膨出しており、機能状態では前記湾曲部91が立設されている方向と逆方向に膨出している。

【0038】

本使用例では、各湾曲部91が半径方向外側に変位している状態の閉塞キャップ9を、前記押圧部90が前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまでレール取付孔13に圧入させる。その後、図8に示すように、押圧部90を介して閉塞キャップ9に作用する応力に抗して、該押圧部90を手指により所定以上の押圧力で押圧すると、該押圧部90に作用した押圧力が各湾曲部91に伝達され、各湾曲部91が半径方向内側に変位することになる。その結果、レール取付孔13の内周面に対するシール部9bの圧接力が減少することになる。

【0039】

つまり、本実施形態に係る閉塞キャップ9を図7及び図8に示すように使用した場合には、該閉塞キャップ9を構成する押圧部90を押圧するだけで、レール取付孔13の内周面に対するシール部9bの圧接力が減少し、その結果軌道レール1に設けられたレール取付孔13から閉塞キャップ9を容易に取り外すことが可能となる。

【0040】

図9乃至図12は本発明に用いる閉塞キャップの第二実施形態を示すものである。本実施形態に係る閉塞キャップ109は、円板状に形成された押圧部190及びこの押圧部190の周縁に沿って複数立設された湾曲部191からなるキャップ部109aと、樹脂材料の射出成形によって環状に成形されると同時に前記キャップ部109aの半径方向外側に加硫接着されるシール部109bとから構成されている。

【0041】

前記押圧部190は、初期状態では前記湾曲部191が立設されている方向と逆方向に膨出している。その一方で、手指により所定以上の押圧力で押圧されると、図10に示すように、前記湾曲部91が立設されている方向に反り返り、機能状態に設定されるようになっている。更に、押圧部190は、前記機能状態を維持するように構成されている。

【0042】

一方、各湾曲部191は、図11に示すように、一端が前記押圧部190によって互いに結合されると共に他端が周方向に連続する環状に形成されたリング部192によって結合されている。また、各湾曲部191は、前記押圧部190が初期状態にある時は中央部191aが前記押圧部190の半径方向内側に向けて屈曲している。このように構成された各湾曲部191は窓部193によって押圧部190の周方向に区分されている。

【0043】

このように構成されたキャップ部109aでは、前記押圧部190が機能状態に設定されたとしても、図12に示すように、各湾曲部191の両端部が前記押圧部190及びリング部192によって結合されていることから、該両端部の径は押圧部190が初期状態にある時の径と変わらない。その一方で、各湾曲部191は窓部193によって周方向に区分され、更に両端が押圧部190及びリング部192によって結合されていることから、押圧部190が機能状態に設定されると、押圧部190に作用した押圧力が各湾曲部191の中央部191aに伝達され、該中央部191aが半径方向外側に膨出することになる。

【0044】

前記シール部109bは、図9に示すように、各湾曲部191の押圧部側端部及び前記リング部192を囲うようにしてこれら押圧部側端部及び前記リング部192の半径方向外側に加硫接着されている。各シール部109bの外径はレール取付孔13の大径部13bの内径よりも大きく形成されて該シール部109bとレール取付孔13との間に十分な締め代が設けられている。更に、各シール部109bには先端が前記レール取付孔13の内周面に圧接するリップ部193が設けられており、このリップ部193は前記閉塞キャップ9のリップ部92と同様に、レール取付孔13に対する閉塞キャップ9の圧入によって生じた応力を緩和するように構成されている。

【0045】

また、図9に示すように、前記押圧部190が初期状態にあるとき、前記押圧部190側端部の半径方向外側に設けられたリップ部193aは固定ボルト7の頭部に向けて傾斜している一方、リング部192の半径方向外側に設けられたリップ部193bは固定ボルト7の頭部から離れる方向に向けて傾斜している。

【0046】

このように構成された各リップ部193a,193bの配向は、前記押圧部190が機能状態に設定されると共にこれに連動して各湾曲部191の中央部191cのみが半径方向外側に膨出することにより、図10に示すように、押圧部190の初期状態における各リップ部193a,193bの配向と逆方向に設定されるようになっている。

【0047】

以上のように構成された本実施形態に係る閉塞キャップ109では、先ず、図9に示すように、各湾曲部191の一端を結合するリング部192が前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまで該閉塞キャップ109をレール取付孔13の大径部13bに圧入させる。このとき、前記閉塞キャップ109を構成するシール部109bには圧入における締め代が設けられているものの、各シール部109bにはリップ部193a,193bが形成されており、該シール部109bが圧入によって弾性変形するように構成されているため、閉塞キャップ109のレール取付孔13に圧入が容易なものとなっている。

【0048】

前記リング部192が固定ボルト7の頭部に当接されて閉塞キャップ109がリング部192を介して固定ボルト7に支持されている状態で、図10に示すように前記押圧部190を手指により所定の押圧力で押圧すると、各湾曲部191の中央部191cのみが半径方向外側に膨出することになる。これにより各リップ部193a,193bの配向が切り替わり、前記シール部109bの各リップ部193a,193bがレール取付孔13に係る大径部13bの内周面に対してより圧接するようになる。

【0049】

このような本実施形態に係る閉塞キャップ109は第一実施形態に係る閉塞キャップ9と同様の作用効果を示す。また、本実施形態に係る閉塞キャップ109では、各湾曲部191の一端が前記押圧部190によって互いに結合されると共に他端が前記リング部192によって結合される一方、各湾曲部191の押圧部190側端部及び前記リング部192の半径方向外側にシール部109bが設けられている。このため、該閉塞キャップ109を構成する押圧部190を押圧するだけで各シール部109bの配向が切り替わり、これによりレール取付孔13に対する閉塞キャップ109の軸方向に関する位置ずれを可及的に抑えることができ、その分第一実施形態に係る閉塞キャップ9に比べて、異物に対するレール取付孔13の密封性を高めることが可能となる。

【0050】

上述したように、二次電極を用いずに軌道レールのめっき処理を行なった場合、かかるめっき処理ではレール取付孔に係る大径部13bの開口縁に対しては金属薄膜が被覆されるものの、大径部13bの深部から小径部13aにかけて十分に金属薄膜が被覆されないといった事象が発生する。このため、前述のように閉塞キャップ9,109を前記固定部8のタップ孔80に締結された固定ボルト7の頭部に当接するまで圧入させてレール取付孔13の閉塞を行なったのでは、めっき処理が施されていない大径部13bの深部が雰囲気中に露出してしまい、結果的に、軌道レール1が腐食してしまう懸念がある。

【0051】

この点を考慮すると、レール取付孔13内において、固定ボルト7の頭部と閉塞キャップ9,109との間に干渉部材を設け、閉塞キャップ9,109がレール取付孔13を構成する大径部13bの開口縁近辺に固定されるようにすることが良い。これにより、めっき処理が施されていない大径部13bの深部が雰囲気中に露出するのを防ぐことができ、もって軌道レール1の腐食を抑えることができる。

【0052】

尚、本発明が適用可能な軌道レールを備えた直線案内装置としてボールの無限循環路を備えたものを説明したが、かかる直線案内装置としてはボールの無限循環路を有していない所謂有限式の直線案内装置であっても差し支えない。また、上記直線案内装置としては、移動ブロック2及び軌道レール1間に、ボール3を介在させない所謂すべり案内装置を採用しても差し支えない。

【0053】

また、上述した本発明が適用可能な直線案内装置において、転動体としてボールを用いたものを説明したが、転動体はボールに限られるものではなく、ローラを使用しても良い。その場合、転動体の転走面の断面形状は使用するローラの形状に応じ、ボールの場合と同様な曲面状の転走面としても良いし、単なる平面状の転走面としても良い。

【0054】

更に、本発明が適用可能な軌道レール、すなわち長手方向に沿って所定の間隔にてレール取付孔が形成されている軌道レールを備えた運動案内装置であれば、直線案内装置に限らず、曲線案内装置であっても差し支えない。

【符号の説明】

【0055】

1…軌道レール、13…レール取付孔、9,109…閉塞キャップ、9a,109a…キャップ部、9b,109b…シール部、90,190…押圧部、91,191…湾曲部

【特許請求の範囲】

【請求項1】

案内装置の軌道レールに設けられたレール取付孔に閉塞キャップを圧入し、かかるレール取付孔を閉塞するための構造であって、

前記閉塞キャップは、キャップ部とシール部とを備え、

前記キャップ部は、円板状に形成され、所定以上の押圧力で反り返って機能状態に設定されると共にかかる機能状態を維持する押圧部と、この押圧部の周縁に沿って複数立設されると共に押圧部の形状に応じて半径方向に変位する湾曲部と、からなり、

前記シール部は、複数の湾曲部を囲うようにして該湾曲部の外側面に設けられ、前記湾曲部の変位に応じてレール取付孔の内周面に対して進退することを特徴とするレール取付孔の閉塞構造。

【請求項2】

各湾曲部は、一端が前記押圧部によって互いに結合され、他端が半径方向に変位する自由端として形成されていることを特徴とする請求項1記載のレール取付孔の閉塞構造。

【請求項3】

各湾曲部は、一端が前記押圧部によって互いに結合されると共に他端が周方向に連続して形成されたリング部によって結合されており、

前記シール部は、各湾曲部の押圧部側端部及び前記リング部の外側面に設けられていることを特徴とする請求項1記載のレール取付孔の閉塞構造。

【請求項4】

長手方向に沿って所定の間隔にてレール取付孔が形成された軌道レールと、この軌道レールに組み付けられて該軌道レールに沿って移動自在な移動ブロックと、から構成される運動案内装置であって、

前記軌道レールのレール取付孔に対して請求項1記載の閉塞キャップが圧入されることを特徴とする運動案内装置。

【請求項1】

案内装置の軌道レールに設けられたレール取付孔に閉塞キャップを圧入し、かかるレール取付孔を閉塞するための構造であって、

前記閉塞キャップは、キャップ部とシール部とを備え、

前記キャップ部は、円板状に形成され、所定以上の押圧力で反り返って機能状態に設定されると共にかかる機能状態を維持する押圧部と、この押圧部の周縁に沿って複数立設されると共に押圧部の形状に応じて半径方向に変位する湾曲部と、からなり、

前記シール部は、複数の湾曲部を囲うようにして該湾曲部の外側面に設けられ、前記湾曲部の変位に応じてレール取付孔の内周面に対して進退することを特徴とするレール取付孔の閉塞構造。

【請求項2】

各湾曲部は、一端が前記押圧部によって互いに結合され、他端が半径方向に変位する自由端として形成されていることを特徴とする請求項1記載のレール取付孔の閉塞構造。

【請求項3】

各湾曲部は、一端が前記押圧部によって互いに結合されると共に他端が周方向に連続して形成されたリング部によって結合されており、

前記シール部は、各湾曲部の押圧部側端部及び前記リング部の外側面に設けられていることを特徴とする請求項1記載のレール取付孔の閉塞構造。

【請求項4】

長手方向に沿って所定の間隔にてレール取付孔が形成された軌道レールと、この軌道レールに組み付けられて該軌道レールに沿って移動自在な移動ブロックと、から構成される運動案内装置であって、

前記軌道レールのレール取付孔に対して請求項1記載の閉塞キャップが圧入されることを特徴とする運動案内装置。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【公開番号】特開2012−172750(P2012−172750A)

【公開日】平成24年9月10日(2012.9.10)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−34792(P2011−34792)

【出願日】平成23年2月21日(2011.2.21)

【出願人】(390029805)THK株式会社 (420)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成24年9月10日(2012.9.10)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年2月21日(2011.2.21)

【出願人】(390029805)THK株式会社 (420)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]