橋脚と橋桁の剛結構造および剛結方法

【課題】円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を剛結合する。加えて、津波などによる増水によるまたは土砂災害による流失のおそれを減少させる。

【解決手段】橋脚を構成する円形鋼管杭2の上端に下部円環金物20が装着され、その下部円環金物の下部円筒部材21の内部に、橋桁に固定された上部円環金物10の上部円筒部材11の下端が、上下方向および水平方向の遊びを確保した状態で上方から挿入されると共に、上部円筒部材11の内部から円形鋼管杭2の内部にまで渡るように複数のアンカーロッド40が配置され、上部円環金物10が円形鋼管杭2に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、上方から上部円環金物10および円形鋼管杭2の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、橋脚と橋桁が結合されると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造とされる。

【解決手段】橋脚を構成する円形鋼管杭2の上端に下部円環金物20が装着され、その下部円環金物の下部円筒部材21の内部に、橋桁に固定された上部円環金物10の上部円筒部材11の下端が、上下方向および水平方向の遊びを確保した状態で上方から挿入されると共に、上部円筒部材11の内部から円形鋼管杭2の内部にまで渡るように複数のアンカーロッド40が配置され、上部円環金物10が円形鋼管杭2に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、上方から上部円環金物10および円形鋼管杭2の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、橋脚と橋桁が結合されると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造とされる。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、河川などを横断するために架け渡される橋梁の橋脚と橋桁の剛結構造および剛結方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

橋脚を構成する鋼管杭の上端に橋桁を結合する技術として、特許文献1に記載のものが知られている。この特許文献1に記載の技術では、橋脚の上端に筒状のジョイント部材を外嵌させ、このジョイント部材に設けた桁支持部に橋桁を連結することにより、橋桁を橋脚に結合させている。

【0003】

ところで、一般的に、地盤に下端を圧入した鋼管杭で橋脚を構成する場合、橋脚の上端の位置に施工誤差が生じやすく、橋脚の上端に橋桁を接合する際に高さ方向および水平方向の位置調整が必要となり、この調整が橋桁の出来型および品質に大きく影響を及ぼす。従って、その位置調整が容易にできない構造は施工上大きな問題を生じる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特許第4256356号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

この点、特許文献1に記載の橋脚と橋桁の結合技術は、橋脚の上端にジョイント部材を外嵌させ、そのジョイント部材を介して橋桁と橋脚を結合するものであるので、ジョイント部材の嵌合部に遊びを確保しておけば、水平方向にある程度の位置調整はできる。しかし、ジョイント部材を橋脚の上端に外嵌させるだけであるから、特に上下方向の位置調整は難しいとみられる。また、ジョイント部材の内部に鉄筋を入れたりコンクリートを打設したりすることが難しいため、橋脚と橋桁の結合を剛結合としにくく、そのため、万一、津波などによる増水により橋桁に上向きの大きな浮力が働いた場合に、結合強度が足りなくなり、橋桁と橋脚の連結が切れて、橋桁が流失する可能性が高い。

【0006】

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の上下方向および水平方向の施工誤差を簡単に吸収しながら橋脚と橋桁を剛結合することができ、強度の高い格点構造を構成することができて、津波などによる増水によるまたは土砂災害による流失のおそれを減少させることの可能な橋脚と橋桁の剛結構造および剛結方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用する。

即ち、本発明の橋脚と橋桁の剛結構造は、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に、水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材が挿入して設置され、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端が上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入されると共に、上部円筒部材の内部から円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋が配置され、橋桁に固定された上部円筒部材が円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、上方から上部円筒部材および円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、橋脚と橋桁が結合されると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする。

これにより、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の上下方向および水平方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。

【0008】

また、請求項2に係る発明では、前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入され、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せられ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通されることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記橋桁に固定された上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になる。

【0009】

また、請求項3に係る発明では、上部円筒部材と、上部円筒部材の外周の下端より上側の位置に接合された外向きのフランジと、上部円筒部材の内周に接合されて鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートと、上部円筒部材の外周に突設された桁支持部と、を備えた上部円環金物の上部円筒部材の下端が、当該上部円環金物の内部リングプレートの位置決め孔に鉄筋をそれぞれ挿通させることにより鉄筋の上端を位置決めすると共に、桁支持部に橋桁を接合した状態で、下部円環金物の内部に挿入されており、上部環状金物のフランジと下部環状金物のフランジとの間に仮固定部材を介在させることで位置決めされた上で、上方から上部円筒部材および円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、橋脚と橋桁が結合されると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする。

これにより、上部円環金物と下部円環金物によって鉄筋の上部と下部の位置が適正に決められる。また、下部円環金物のフランジと上部円環金物のフランジの間に介在させる仮固定部材によって、上部円筒部材を容易かつ適切に支えることが可能となる。

【0010】

また、請求項4に係る発明では、円形鋼管杭の内部に配置された鉄筋の下端が、下部環状金物の下方に配置されて円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通されて固定されることで位置決めされていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされる。

【0011】

また、請求項5に係る発明では、前記橋桁を構成する内部空洞を備えた鋼箱桁の下壁に貫通孔が形成されると共に、その貫通孔の周囲の前記下壁の下面に前記上部円筒部材が下方に突出した状態で接合され、前記貫通孔の周囲の下壁の前記上部円筒部材の内周よりも内側に入った位置に前記鉄筋の位置決め孔が形成されており、前記上部円筒部材の下端が前記円形鋼管杭の上端内部に前記下部円筒部材を介して上下方向および水平方向の遊びを確保した状態で上方から挿入され、前記貫通孔の周囲の下壁に形成された位置決め孔に前記鉄筋が挿通されることで前記鉄筋が位置決めされ、前記上部円筒部材が前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、前記鋼箱内部から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填して固化されることにより、前記橋脚と前記鋼箱桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする。

これにより、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を構成する鋼箱桁とを鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。また、鉄筋の上部の位置が鋼箱桁の下壁に設けた位置決め孔によって決められる。

【0012】

また、請求項6に係る発明では、前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入し、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通させることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記鋼箱桁に固定された前記上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になる。

【0013】

また、請求項7に係る発明では、前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の下端が、前記下部環状金物の下方に配置され前記円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされると共に、前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の上端が、前記鋼箱内に配置された上部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の上端が上部アンカープレートによって適切に位置決めされると共に、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされる。また、上部アンカープレートと下部アンカープレートとがコンクリート中に埋設されるので、鋼箱内に位置する鉄筋の上端と円形鋼管杭内に位置する鉄筋の下端のコンクリートに対する定着力が大幅に増す。また、鉄筋の上端や下端の位置が上部アンカープレートや下部アンカープレートによって適切に決められる。

【0014】

また、請求項8に係る発明では、前記橋脚を構成する円形鋼管杭が、下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根を有することを特徴とする。

これにより、橋脚を構成する円形鋼管杭の下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根が設けられているので、橋脚の上方への引き抜き強度が高まる。

【0015】

また、請求項9に係る発明では、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材を挿入して設置する共に、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端を上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入し、かつ、前記上部円筒部材の内部から前記円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋を配置する工程と、前記上部円筒部材を前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整する工程と、上方から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートを充填し固化させることにより、前記橋脚と橋桁を結合すると共に、前記橋脚をコンクリート充填鋼管構造として構成する工程と、を備えることを特徴とする。

これにより、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。

【発明の効果】

【0016】

請求項1に係る発明によれば、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚と橋桁の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時または土砂災害時の流失のおそれを減少させることが可能となる。

【0017】

請求項2に係る発明によれば、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になるので、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0018】

請求項3に係る発明によれば、上部円環金物と下部円環金物によって鉄筋の上部と下部の位置が適正に決められることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、上部円筒部材の外周にフランジが接合され、内周に内部リングプレートが接合されているので、上部円筒部材の剛性が高まり、格点強度が高まる。また、下部円環金物のフランジと上部円環金物のフランジの間に介在させる仮固定部材によって、上部円筒部材を容易かつ適切に支えることが可能となるので、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0019】

請求項4に係る発明によれば、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。特に下部アンカープレートがコンクリート中に埋設されるので、鉄筋の下端の定着力が大幅に増し、格点の上方への引き抜き剛性が高まる。また、鉄筋の下端の位置を下部アンカープレートによって適切に決めることができるので、鉄筋の下端の位置を下方に長く延ばすことが可能になる。

【0020】

請求項5に係る発明によれば、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を構成する鋼箱桁とを鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚と鋼箱桁の一体性を増して、強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時の流失のおそれを減少させることが可能となる。また、鉄筋の上部の位置が鋼箱桁の下壁に設けた位置決め孔によって決められるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。

【0021】

請求項6に係る発明によれば、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になるので、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0022】

請求項7に係る発明によれば、鉄筋の上端が上部アンカープレートによって適切に位置決めされると共に、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。特に上部アンカープレートと下部アンカープレートとがコンクリート中に埋設されるので、鋼箱内に位置する鉄筋の上端と円形鋼管杭内に位置する鉄筋の下端のコンクリートに対する定着力が大幅に増し、橋脚と橋桁の結合剛性が増す。また、鉄筋の上端や下端の位置を上部アンカープレートや下部アンカープレートによって適切に決められるので、鉄筋の上端や下端の位置を上方や下方に長く延ばすことが可能になる。

【0023】

請求項8に係る発明によれば、橋脚を構成する円形鋼管杭の下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根が設けられているので、橋脚の上方への引き抜き強度が高まり、津波などによる増水時の浮力に対する抵抗力が増す。

【0024】

請求項9に係る発明によれば、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚と橋桁の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時の流失のおそれを減少させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0025】

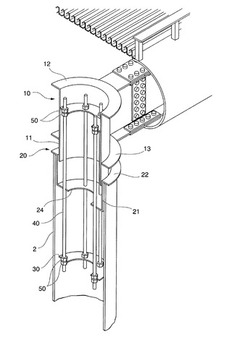

【図1】本発明の第1実施形態の橋脚と橋桁の剛結構造(直結タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図である。

【図2】同橋梁の橋桁の構成が分かるように床版の一部を取り除いて示す斜視図である。

【図3】同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。

【図4】同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図で、橋桁に接続した上部円環金物を下部円環金物などと組み合わせた状態を示す斜視図である。

【図5】図4の次の工程を示す斜視図である。

【図6】図5の工程時の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図7】図5の工程の次の工程の説明図で、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端に装着した下部円環金物の中に上部円環金物の上部円筒部材の下端を挿入して上下方向および水平方向に位置決めしている状態を示す斜視図である。

【図8】図7の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図9】図7の工程の次の工程の説明図で、上部円環金物の位置調整後に上部円環金物を仮固定した上で、その上からコンクリートを上部円環金物や円形鋼管杭の内部に打設注入している状態を示す斜視図である。

【図10】図9の工程の実施によって完成した剛結構造の斜視図である。

【図11】第1実施形態の剛結構造を得る際に、途中の工程を一部変更する場合の説明用の斜視図である。

【図12】本発明の第2実施形態の橋脚と橋桁の剛結構造(頂盤取付タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図である。

【図13】同剛結構造を得る場合の施工途中の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図14】同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。

【図15】同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図で、鋼箱桁の下壁の下面に突設した上部円筒部材を、下部円環金物やアンカープレート、アンカーロッドなどと組み合わせた状態を示す斜視図である。

【図16】図15の工程の次の工程の説明図で、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端に装着した下部円環金物の中に上部円筒部材の下端を挿入しようとしている状態を示す斜視図である。

【図17】図16の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図18】図17の工程の次の工程の説明図で、円形鋼管杭の上端に装着した下部円環金物の中に上部円筒部材の下端を挿入して上下方向および水平方向に位置決めした後に、鋼箱桁を円形鋼管杭に対し仮固定した状態を示す斜視図である。

【図19】図18の工程の後に、コンクリートを鋼箱桁の内部や上部円筒部材および円形鋼管杭の内部に打設注入している状態を示す一部破断して示す斜視図である。

【図20】図19の工程の実施によって完成した剛結構造を下から見上げた斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0026】

以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

<第1実施形態>

まず、第1実施形態を説明する。

図1は第1実施形態の剛結構造(直結タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図、図2は橋桁の構成が分かるように床版の一部を取り除いて示す斜視図、図3は同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。また、図4〜図9は同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図である。

【0027】

図1および図2に示す橋梁1Aは、橋脚を構成する円形鋼管杭2の上端と橋桁3とを第1実施形態の剛結構造M1を介して直結したタイプのものである。橋桁3は、橋軸方向に延在する主桁4と、それに直交する方向に延在する横桁5とから構成されるもので、主桁4と横桁5の連結部に第1実施形態の剛結構造M1が設けられ、橋桁3の上部に床版6が載置されている。床版6は、特に詳細に図示しないが、橋軸方向または橋軸直角方向に直線状に延びる形鋼をそれと直交する方向に隙間を開けて略一定のピッチで複数並べることにより構成されており、津波などの増水時に形鋼間の隙間を水が自由に通り抜けることができるようになっている。そして、この複数の形鋼の配列によってできる隙間のあいた盤面が、直接人や車の通行する床版面として構成されている。また、橋脚としての円形鋼管杭2の少なくとも何本かは、下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根2aを有している。

なお、床版6は、橋軸方向または橋軸直角方向に直線状に延びる形鋼の間に隙間を開けて配置された構成のものに限られることなく、従来一般に用いられる、コンクリート床版、プレキャスト床版、PC床版、合成床版等であってもよい。

【0028】

円形鋼管杭2の上端と橋桁3(主桁4および横桁5)の剛結構造M1を得るために、本実施形態では、図3に示すように、上部円環金物10と、下部円環金物20と、下部アンカープレート30と、アンカーロッド(鉄筋)40と、ナット50などの部品を使用する。

【0029】

上部円環金物10は、円形鋼管杭2の上端内部に下端が挿入される上部円筒部材11と、この上部円筒部材11の上端外周に接合された外向きの上端フランジ12と、上部円筒部材11の下端より所定寸法だけ上側の位置の外周に接合された外向きの下端フランジ13と、上部円筒部材11の外周に半径方向外方に突出するように接合されたI型鋼よりなる桁支持部16、17、18とからなる。桁支持部16、17は主桁4と接続する部分で、上部円筒部材11を挟むように180°対向する位置に配置されている。また、桁支持部18は横桁5と接続する部分で、主桁4に接続する桁支持部16、17に対して直交する位置に配置されている。

【0030】

上端フランジ12と下端フランジ13はそれぞれ、桁支持部16、17、18を構成するI形鋼の上フランジと下フランジと一致する高さに設けられている。また、上部円筒部材11の内部の所定高さの位置には、アンカーロッド40の位置決め孔15を周方向に間隔的に有した内部リングプレート14が外周を上部円筒部材11の内周に接合することで一体に設けられている。

【0031】

また、下部円環金物20は、円形鋼管杭2の上端内部に挿入される下部円筒部材21と、この下部円筒部材21の上端外周に接合されて円形鋼管杭2の上端に載る外向きのフランジ22と、上部円筒部材11の内部の下端に外周が接合されてアンカーロッド40の位置決め孔25を周方向に間隔的に有する内部リングプレート24とからなる。

【0032】

ここで、下部円環金物20の下部円筒部材21は、円形鋼管杭2の上端内周に水平方向(橋軸方向および橋軸直角方向)に遊び(隙間)をもって挿入できる大きさの直径に形成され、上部円環金物10の上部円筒部材11は、下部円環金物20の下部円筒部材21に上下方向に遊びをもって挿入できる長さで形成されている。

【0033】

また、下部アンカープレート30は、外径が、円形鋼管杭2の内部に遊びを有する状態で無理なく挿入できる大きさに形成されたリング状のプレートであり、アンカーロッド40の位置決め孔35を周方向に間隔的に有している。また、アンカーロッド40は、ナット50を任意の位置に螺合締結できるものとして構成されている。

【0034】

次に施工方法の手順を説明する。

上記のような部品を用いて円形鋼管杭2と橋桁3を剛結合する場合は、まず、図4に示すように、上部円環金物10の桁支持部16、18に主桁4と横桁5を接合する。また、アンカーロッド40を、下部アンカープレート30の位置決め孔35と下部円環金物20の内部リングプレート24の位置決め孔25とに通し、アンカーロッド40の下端を下部アンカープレート30にナット50で固定する。また、図5および図6に示すように、アンカーロッド40の上端を、上部円環金物10の内部リングプレート14の位置決め孔15に通し、アンカーロッド40の上端にナット50を緩めに螺合しておく。

【0035】

次に、図7および図8に示すように、下部円環金物20を円形鋼管杭2の上端に装着する。即ち、下部円環金物20の下部円筒部材21を円形鋼管杭2の上端内部に挿入し、フランジ22を円形鋼管杭2の上端に載せる。また、上部円環金物10の上部円筒部材11の下端を、下部円環金物20の下部円筒部材21の内部に挿入する。この状態で、橋桁3に接合された上部円環金物10を円形鋼管杭2に対して図7中矢印Sで示す水平方向および矢印Tで示す上下方向に位置調整する。

【0036】

位置調整が終わったら、図9に示すように、木材等の仮固定部材Kを、上部円環金物10の下端フランジ13と下部円環金物20のフランジ22との間に挟むなどして仮固定し、ナット50を締め付けることにより、上部円環金物10とアンカーロッド40とを固定する。その後、上方から上部円環金物10の内部および円形鋼管杭2の内部にコンクリートCを打設充填して固化させることで、図10に示すような橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3(主桁4および横桁5)の剛結構造M1が得られると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成される。

【0037】

なお、この剛結構造を得る際に、図11に示すように、先に下部円環金物20を円形鋼管杭2の上端に装着し、後から下部アンカープレート30に固定したアンカーロッド40に通しながら上部円環金物10の上部円筒部材11の下端を下部円環金物20に挿入するようにしてもよい。

【0038】

このようにして得られる剛結構造M1によれば、円形鋼管杭2で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時または土砂災害による流失のおそれを減少させることが可能となる。

【0039】

特に、アンカーロッド40が、上部円環金物10および下部円環金物20の内部リングプレート14、24と下部アンカープレート30とによって適正に位置決めされるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、下部アンカープレート30がコンクリート中に埋設されるので、アンカーロッド40の下端の定着力が大幅に増し、格点の上方への引き抜き剛性が高まる。また、アンカーロッド40の下端の位置を下部アンカープレート30によって適切に決めることができるので、アンカーロッド40の下端の位置を下方に長く延ばすことが可能になる。

【0040】

また、上部円環金物10の上部円筒部材11の外周に上端フランジ12および下端フランジ13が接合され、内周に内部リングプレート14が接合されているので、上部円筒部材11の剛性が高まり、格点強度が高まる。また、下部円環金物20のフランジ22と上部円環金物10の下端フランジ13の間に介在させる仮固定部材Kによって、上部円環金物10を容易かつ適切に支えることが可能であるから、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0041】

また、橋脚を構成する円形鋼管杭2の何本かの下端に、地盤中に回転圧入される螺旋羽根2aが設けられているので、橋脚(円形鋼管杭2)の上方への引き抜き強度が高まり、津波などによる増水時並びに土砂災害時における上向きの圧力に対する抵抗力が増す。

【0042】

<第2実施形態>

次に、第2実施形態を説明する。

図12は第2実施形態の剛結構造(頂盤取付タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図、図13は同剛結構造を得る場合の施工途中の状態を一部破断して示す斜視図、図14は同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。また、図15〜図20は同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図である。

【0043】

図12および図13に示す橋梁1Bは、橋脚を構成する円形鋼管杭2の上端と鋼箱横桁7とを第2実施形態の剛結構造M2を介して直結したタイプのものである。鋼箱横桁7は、橋桁3を構成する横桁5に一体化されており、内部にコンクリートを充填する空洞を有する。その他の橋としての構造は第1実施形態と同様であるので、同一構成要素に同符号を付して説明を省略する。なお、本発明は上記円形鋼管杭2の上端と鋼箱縦桁とを剛結構造する場合にも適用可能である。

【0044】

円形鋼管杭2の上端と鋼箱横桁7の剛結構造M2を得るために、本実施形態では、図14に示すように、上部アンカープレート60と、下部円環金物20と、下部アンカープレート30と、アンカーロッド(鉄筋)40と、ナット50などの部品を使用する。上部アンカープレート60は、アンカーロッド40の位置決め孔65を周方向に間隔的に有している。ここでは、第1実施形態で用いた上部円環金物10は使用せず、代わりに、次に述べるように鋼箱横桁7に上部円筒部材71が設けられている。

【0045】

図15に示すように、鋼箱横桁7は、内部空洞を構成する上壁7aと下壁7bと側壁7cとを有したもので、鋼箱横桁7の下壁7bの円形鋼管杭2との接合部に、貫通孔7dが形成されている。その貫通孔7dの周囲の下壁7bの下面には、上部円筒部材71が下方に突出した状態で接合され、貫通孔7dの周囲の下壁7bの上部円筒部材71の内周よりも内側に入った位置には、アンカーロッド40の位置決め孔7eが周方向に間隔的に形成されている。

【0046】

次に施工方法の手順を説明する。

上記のような部品を用いて円形鋼管杭2と鋼箱横桁7を剛結合する場合は、まず、図15に示すように、アンカーロッド40を、下部アンカープレート30の位置決め孔35と下部円環金物20の内部リングプレート24の位置決め孔25と鋼箱横桁7の下壁7bの位置決め孔7eと上部アンカープレート60の位置決め孔65に通し、アンカーロッド40の下端を下部アンカープレート30にナット50で固定し、アンカーロッド40の上端を上部アンカープレート60に固定する。鋼箱横桁7とアンカーロッド40は、ナット50を緩めに螺合することで、完全に締め付けない状態にしておく。

【0047】

次に、図16および図17に示すように、下部円環金物20を円形鋼管杭2の上端に装着する。即ち、下部円環金物20の下部円筒部材21を円形鋼管杭2の上端内部に挿入し、フランジ22を円形鋼管杭2の上端に載せる。また、鋼箱横桁7の下面の上部円筒部材71の下端を、下部円環金物20の下部円筒部材21の内部に挿入する。この状態で、鋼箱横桁7に接合された上部円筒部材71を下部円環金物20に対して上下方向に位置調整するとともに、下部円環金物20を円形鋼管杭2に対して水平方向に位置調整する。

【0048】

位置調整が終わったら、図18に示すように、木材等の仮固定部材Kを、鋼箱横桁7の下壁7bと下部円環金物20のフランジ22との間に挟むなどして仮固定し、ナット50を締め付けることにより、鋼箱横桁7とアンカーロッド40とを固定する。その後、図19に示すように、鋼箱横桁7の内部および円形鋼管杭2の内部にコンクリートCを打設充填して固化させることで、図20に示すような橋脚(円形鋼管杭2)と鋼箱横桁7の剛結構造M2が得られると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成される。

【0049】

このようにして得られる剛結構造M2によれば、円形鋼管杭2で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時または土砂災害時の流失のおそれを減少させることが可能となる。また、アンカーロッド40が鋼箱横桁7の下壁7bに設けた位置決め孔7eと、上部アンカープレート60に設けた位置決め孔65と、下部円環金物20の位置決め孔25と、下部アンカープレート30の位置決め孔35によって位置決めされるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。

【0050】

また、下部円環金物20のフランジ22と鋼箱横桁7の下壁7bの間に介在させる仮固定部材Kによって、鋼箱横桁7を容易かつ適切に支えることが可能であるから、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。また、上部アンカープレート60と下部アンカープレート30とがコンクリートC中に埋設されるので、鋼箱横桁7内に位置するアンカーロッド40の上端と円形鋼管杭2内に位置するアンカーロッド40の下端のコンクリートCに対する定着力が大幅に増し、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3の結合剛性が増す。また、アンカーロッド40の上端や下端の位置を上部アンカープレート60や下部アンカープレート30によって適切に決められるので、アンカーロッド40の上端や下端の位置を上方や下方に長く延ばすことが可能になる。

【0051】

また、橋脚を構成する円形鋼管杭2の何本かの下端に、地盤中に回転圧入される螺旋羽根2aを設けてあれば、橋脚(円形鋼管杭2)の上方への引き抜き強度が高まり、津波などによる増水時の上向きの水圧に対する抵抗力を増すことができる。

【0052】

なお、本発明は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。

【符号の説明】

【0053】

M1,M2 剛結構造

1A,1B 橋梁

2 円形鋼管杭(橋脚)

2a 螺旋羽根

3 橋桁

4 主桁

5 横桁

6 床版

10 上部円環金物

11 上部円筒部材

12 上端フランジ

13 下端フランジ(外向きのフランジ)

14 内部リングプレート

15 位置決め孔

16,17,18 桁支持部

20 下部円環金物

21 下部円筒部材

22 フランジ(外向きのフランジ)

24 内部リングプレート

25 位置決め孔

30 下部アンカープレート

35 位置決め孔

40 アンカーロッド(鉄筋)

7 鋼箱横桁(鋼箱桁)

7b 下壁

7d 貫通孔

7e 位置決め孔

71 上部円筒部材

60 上部アンカープレート

65 位置決め孔

C コンクリート

【技術分野】

【0001】

本発明は、河川などを横断するために架け渡される橋梁の橋脚と橋桁の剛結構造および剛結方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

橋脚を構成する鋼管杭の上端に橋桁を結合する技術として、特許文献1に記載のものが知られている。この特許文献1に記載の技術では、橋脚の上端に筒状のジョイント部材を外嵌させ、このジョイント部材に設けた桁支持部に橋桁を連結することにより、橋桁を橋脚に結合させている。

【0003】

ところで、一般的に、地盤に下端を圧入した鋼管杭で橋脚を構成する場合、橋脚の上端の位置に施工誤差が生じやすく、橋脚の上端に橋桁を接合する際に高さ方向および水平方向の位置調整が必要となり、この調整が橋桁の出来型および品質に大きく影響を及ぼす。従って、その位置調整が容易にできない構造は施工上大きな問題を生じる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特許第4256356号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

この点、特許文献1に記載の橋脚と橋桁の結合技術は、橋脚の上端にジョイント部材を外嵌させ、そのジョイント部材を介して橋桁と橋脚を結合するものであるので、ジョイント部材の嵌合部に遊びを確保しておけば、水平方向にある程度の位置調整はできる。しかし、ジョイント部材を橋脚の上端に外嵌させるだけであるから、特に上下方向の位置調整は難しいとみられる。また、ジョイント部材の内部に鉄筋を入れたりコンクリートを打設したりすることが難しいため、橋脚と橋桁の結合を剛結合としにくく、そのため、万一、津波などによる増水により橋桁に上向きの大きな浮力が働いた場合に、結合強度が足りなくなり、橋桁と橋脚の連結が切れて、橋桁が流失する可能性が高い。

【0006】

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の上下方向および水平方向の施工誤差を簡単に吸収しながら橋脚と橋桁を剛結合することができ、強度の高い格点構造を構成することができて、津波などによる増水によるまたは土砂災害による流失のおそれを減少させることの可能な橋脚と橋桁の剛結構造および剛結方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用する。

即ち、本発明の橋脚と橋桁の剛結構造は、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に、水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材が挿入して設置され、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端が上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入されると共に、上部円筒部材の内部から円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋が配置され、橋桁に固定された上部円筒部材が円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、上方から上部円筒部材および円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、橋脚と橋桁が結合されると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする。

これにより、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の上下方向および水平方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。

【0008】

また、請求項2に係る発明では、前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入され、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せられ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通されることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記橋桁に固定された上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になる。

【0009】

また、請求項3に係る発明では、上部円筒部材と、上部円筒部材の外周の下端より上側の位置に接合された外向きのフランジと、上部円筒部材の内周に接合されて鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートと、上部円筒部材の外周に突設された桁支持部と、を備えた上部円環金物の上部円筒部材の下端が、当該上部円環金物の内部リングプレートの位置決め孔に鉄筋をそれぞれ挿通させることにより鉄筋の上端を位置決めすると共に、桁支持部に橋桁を接合した状態で、下部円環金物の内部に挿入されており、上部環状金物のフランジと下部環状金物のフランジとの間に仮固定部材を介在させることで位置決めされた上で、上方から上部円筒部材および円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、橋脚と橋桁が結合されると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする。

これにより、上部円環金物と下部円環金物によって鉄筋の上部と下部の位置が適正に決められる。また、下部円環金物のフランジと上部円環金物のフランジの間に介在させる仮固定部材によって、上部円筒部材を容易かつ適切に支えることが可能となる。

【0010】

また、請求項4に係る発明では、円形鋼管杭の内部に配置された鉄筋の下端が、下部環状金物の下方に配置されて円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通されて固定されることで位置決めされていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされる。

【0011】

また、請求項5に係る発明では、前記橋桁を構成する内部空洞を備えた鋼箱桁の下壁に貫通孔が形成されると共に、その貫通孔の周囲の前記下壁の下面に前記上部円筒部材が下方に突出した状態で接合され、前記貫通孔の周囲の下壁の前記上部円筒部材の内周よりも内側に入った位置に前記鉄筋の位置決め孔が形成されており、前記上部円筒部材の下端が前記円形鋼管杭の上端内部に前記下部円筒部材を介して上下方向および水平方向の遊びを確保した状態で上方から挿入され、前記貫通孔の周囲の下壁に形成された位置決め孔に前記鉄筋が挿通されることで前記鉄筋が位置決めされ、前記上部円筒部材が前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、前記鋼箱内部から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填して固化されることにより、前記橋脚と前記鋼箱桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする。

これにより、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を構成する鋼箱桁とを鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。また、鉄筋の上部の位置が鋼箱桁の下壁に設けた位置決め孔によって決められる。

【0012】

また、請求項6に係る発明では、前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入し、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通させることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記鋼箱桁に固定された前記上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になる。

【0013】

また、請求項7に係る発明では、前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の下端が、前記下部環状金物の下方に配置され前記円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされると共に、前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の上端が、前記鋼箱内に配置された上部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされていることを特徴とする。

これにより、鉄筋の上端が上部アンカープレートによって適切に位置決めされると共に、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされる。また、上部アンカープレートと下部アンカープレートとがコンクリート中に埋設されるので、鋼箱内に位置する鉄筋の上端と円形鋼管杭内に位置する鉄筋の下端のコンクリートに対する定着力が大幅に増す。また、鉄筋の上端や下端の位置が上部アンカープレートや下部アンカープレートによって適切に決められる。

【0014】

また、請求項8に係る発明では、前記橋脚を構成する円形鋼管杭が、下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根を有することを特徴とする。

これにより、橋脚を構成する円形鋼管杭の下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根が設けられているので、橋脚の上方への引き抜き強度が高まる。

【0015】

また、請求項9に係る発明では、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材を挿入して設置する共に、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端を上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入し、かつ、前記上部円筒部材の内部から前記円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋を配置する工程と、前記上部円筒部材を前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整する工程と、上方から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートを充填し固化させることにより、前記橋脚と橋桁を結合すると共に、前記橋脚をコンクリート充填鋼管構造として構成する工程と、を備えることを特徴とする。

これにより、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。

【発明の効果】

【0016】

請求項1に係る発明によれば、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚と橋桁の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時または土砂災害時の流失のおそれを減少させることが可能となる。

【0017】

請求項2に係る発明によれば、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になるので、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0018】

請求項3に係る発明によれば、上部円環金物と下部円環金物によって鉄筋の上部と下部の位置が適正に決められることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、上部円筒部材の外周にフランジが接合され、内周に内部リングプレートが接合されているので、上部円筒部材の剛性が高まり、格点強度が高まる。また、下部円環金物のフランジと上部円環金物のフランジの間に介在させる仮固定部材によって、上部円筒部材を容易かつ適切に支えることが可能となるので、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0019】

請求項4に係る発明によれば、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。特に下部アンカープレートがコンクリート中に埋設されるので、鉄筋の下端の定着力が大幅に増し、格点の上方への引き抜き剛性が高まる。また、鉄筋の下端の位置を下部アンカープレートによって適切に決めることができるので、鉄筋の下端の位置を下方に長く延ばすことが可能になる。

【0020】

請求項5に係る発明によれば、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を構成する鋼箱桁とを鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚と鋼箱桁の一体性を増して、強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時の流失のおそれを減少させることが可能となる。また、鉄筋の上部の位置が鋼箱桁の下壁に設けた位置決め孔によって決められるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。

【0021】

請求項6に係る発明によれば、鉄筋の上下方向の中間が下部円環金物によって適正に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、下部円環金物のフランジを基準にして上部円筒部材を支えることが可能になるので、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0022】

請求項7に係る発明によれば、鉄筋の上端が上部アンカープレートによって適切に位置決めされると共に、鉄筋の下端が下部アンカープレートによって適切に位置決めされることになるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。特に上部アンカープレートと下部アンカープレートとがコンクリート中に埋設されるので、鋼箱内に位置する鉄筋の上端と円形鋼管杭内に位置する鉄筋の下端のコンクリートに対する定着力が大幅に増し、橋脚と橋桁の結合剛性が増す。また、鉄筋の上端や下端の位置を上部アンカープレートや下部アンカープレートによって適切に決められるので、鉄筋の上端や下端の位置を上方や下方に長く延ばすことが可能になる。

【0023】

請求項8に係る発明によれば、橋脚を構成する円形鋼管杭の下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根が設けられているので、橋脚の上方への引き抜き強度が高まり、津波などによる増水時の浮力に対する抵抗力が増す。

【0024】

請求項9に係る発明によれば、円形鋼管杭で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚と橋桁を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚と橋桁の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時の流失のおそれを減少させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0025】

【図1】本発明の第1実施形態の橋脚と橋桁の剛結構造(直結タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図である。

【図2】同橋梁の橋桁の構成が分かるように床版の一部を取り除いて示す斜視図である。

【図3】同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。

【図4】同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図で、橋桁に接続した上部円環金物を下部円環金物などと組み合わせた状態を示す斜視図である。

【図5】図4の次の工程を示す斜視図である。

【図6】図5の工程時の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図7】図5の工程の次の工程の説明図で、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端に装着した下部円環金物の中に上部円環金物の上部円筒部材の下端を挿入して上下方向および水平方向に位置決めしている状態を示す斜視図である。

【図8】図7の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図9】図7の工程の次の工程の説明図で、上部円環金物の位置調整後に上部円環金物を仮固定した上で、その上からコンクリートを上部円環金物や円形鋼管杭の内部に打設注入している状態を示す斜視図である。

【図10】図9の工程の実施によって完成した剛結構造の斜視図である。

【図11】第1実施形態の剛結構造を得る際に、途中の工程を一部変更する場合の説明用の斜視図である。

【図12】本発明の第2実施形態の橋脚と橋桁の剛結構造(頂盤取付タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図である。

【図13】同剛結構造を得る場合の施工途中の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図14】同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。

【図15】同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図で、鋼箱桁の下壁の下面に突設した上部円筒部材を、下部円環金物やアンカープレート、アンカーロッドなどと組み合わせた状態を示す斜視図である。

【図16】図15の工程の次の工程の説明図で、橋脚を構成する円形鋼管杭の上端に装着した下部円環金物の中に上部円筒部材の下端を挿入しようとしている状態を示す斜視図である。

【図17】図16の状態を一部破断して示す斜視図である。

【図18】図17の工程の次の工程の説明図で、円形鋼管杭の上端に装着した下部円環金物の中に上部円筒部材の下端を挿入して上下方向および水平方向に位置決めした後に、鋼箱桁を円形鋼管杭に対し仮固定した状態を示す斜視図である。

【図19】図18の工程の後に、コンクリートを鋼箱桁の内部や上部円筒部材および円形鋼管杭の内部に打設注入している状態を示す一部破断して示す斜視図である。

【図20】図19の工程の実施によって完成した剛結構造を下から見上げた斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0026】

以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

<第1実施形態>

まず、第1実施形態を説明する。

図1は第1実施形態の剛結構造(直結タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図、図2は橋桁の構成が分かるように床版の一部を取り除いて示す斜視図、図3は同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。また、図4〜図9は同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図である。

【0027】

図1および図2に示す橋梁1Aは、橋脚を構成する円形鋼管杭2の上端と橋桁3とを第1実施形態の剛結構造M1を介して直結したタイプのものである。橋桁3は、橋軸方向に延在する主桁4と、それに直交する方向に延在する横桁5とから構成されるもので、主桁4と横桁5の連結部に第1実施形態の剛結構造M1が設けられ、橋桁3の上部に床版6が載置されている。床版6は、特に詳細に図示しないが、橋軸方向または橋軸直角方向に直線状に延びる形鋼をそれと直交する方向に隙間を開けて略一定のピッチで複数並べることにより構成されており、津波などの増水時に形鋼間の隙間を水が自由に通り抜けることができるようになっている。そして、この複数の形鋼の配列によってできる隙間のあいた盤面が、直接人や車の通行する床版面として構成されている。また、橋脚としての円形鋼管杭2の少なくとも何本かは、下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根2aを有している。

なお、床版6は、橋軸方向または橋軸直角方向に直線状に延びる形鋼の間に隙間を開けて配置された構成のものに限られることなく、従来一般に用いられる、コンクリート床版、プレキャスト床版、PC床版、合成床版等であってもよい。

【0028】

円形鋼管杭2の上端と橋桁3(主桁4および横桁5)の剛結構造M1を得るために、本実施形態では、図3に示すように、上部円環金物10と、下部円環金物20と、下部アンカープレート30と、アンカーロッド(鉄筋)40と、ナット50などの部品を使用する。

【0029】

上部円環金物10は、円形鋼管杭2の上端内部に下端が挿入される上部円筒部材11と、この上部円筒部材11の上端外周に接合された外向きの上端フランジ12と、上部円筒部材11の下端より所定寸法だけ上側の位置の外周に接合された外向きの下端フランジ13と、上部円筒部材11の外周に半径方向外方に突出するように接合されたI型鋼よりなる桁支持部16、17、18とからなる。桁支持部16、17は主桁4と接続する部分で、上部円筒部材11を挟むように180°対向する位置に配置されている。また、桁支持部18は横桁5と接続する部分で、主桁4に接続する桁支持部16、17に対して直交する位置に配置されている。

【0030】

上端フランジ12と下端フランジ13はそれぞれ、桁支持部16、17、18を構成するI形鋼の上フランジと下フランジと一致する高さに設けられている。また、上部円筒部材11の内部の所定高さの位置には、アンカーロッド40の位置決め孔15を周方向に間隔的に有した内部リングプレート14が外周を上部円筒部材11の内周に接合することで一体に設けられている。

【0031】

また、下部円環金物20は、円形鋼管杭2の上端内部に挿入される下部円筒部材21と、この下部円筒部材21の上端外周に接合されて円形鋼管杭2の上端に載る外向きのフランジ22と、上部円筒部材11の内部の下端に外周が接合されてアンカーロッド40の位置決め孔25を周方向に間隔的に有する内部リングプレート24とからなる。

【0032】

ここで、下部円環金物20の下部円筒部材21は、円形鋼管杭2の上端内周に水平方向(橋軸方向および橋軸直角方向)に遊び(隙間)をもって挿入できる大きさの直径に形成され、上部円環金物10の上部円筒部材11は、下部円環金物20の下部円筒部材21に上下方向に遊びをもって挿入できる長さで形成されている。

【0033】

また、下部アンカープレート30は、外径が、円形鋼管杭2の内部に遊びを有する状態で無理なく挿入できる大きさに形成されたリング状のプレートであり、アンカーロッド40の位置決め孔35を周方向に間隔的に有している。また、アンカーロッド40は、ナット50を任意の位置に螺合締結できるものとして構成されている。

【0034】

次に施工方法の手順を説明する。

上記のような部品を用いて円形鋼管杭2と橋桁3を剛結合する場合は、まず、図4に示すように、上部円環金物10の桁支持部16、18に主桁4と横桁5を接合する。また、アンカーロッド40を、下部アンカープレート30の位置決め孔35と下部円環金物20の内部リングプレート24の位置決め孔25とに通し、アンカーロッド40の下端を下部アンカープレート30にナット50で固定する。また、図5および図6に示すように、アンカーロッド40の上端を、上部円環金物10の内部リングプレート14の位置決め孔15に通し、アンカーロッド40の上端にナット50を緩めに螺合しておく。

【0035】

次に、図7および図8に示すように、下部円環金物20を円形鋼管杭2の上端に装着する。即ち、下部円環金物20の下部円筒部材21を円形鋼管杭2の上端内部に挿入し、フランジ22を円形鋼管杭2の上端に載せる。また、上部円環金物10の上部円筒部材11の下端を、下部円環金物20の下部円筒部材21の内部に挿入する。この状態で、橋桁3に接合された上部円環金物10を円形鋼管杭2に対して図7中矢印Sで示す水平方向および矢印Tで示す上下方向に位置調整する。

【0036】

位置調整が終わったら、図9に示すように、木材等の仮固定部材Kを、上部円環金物10の下端フランジ13と下部円環金物20のフランジ22との間に挟むなどして仮固定し、ナット50を締め付けることにより、上部円環金物10とアンカーロッド40とを固定する。その後、上方から上部円環金物10の内部および円形鋼管杭2の内部にコンクリートCを打設充填して固化させることで、図10に示すような橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3(主桁4および横桁5)の剛結構造M1が得られると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成される。

【0037】

なお、この剛結構造を得る際に、図11に示すように、先に下部円環金物20を円形鋼管杭2の上端に装着し、後から下部アンカープレート30に固定したアンカーロッド40に通しながら上部円環金物10の上部円筒部材11の下端を下部円環金物20に挿入するようにしてもよい。

【0038】

このようにして得られる剛結構造M1によれば、円形鋼管杭2で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時または土砂災害による流失のおそれを減少させることが可能となる。

【0039】

特に、アンカーロッド40が、上部円環金物10および下部円環金物20の内部リングプレート14、24と下部アンカープレート30とによって適正に位置決めされるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。また、下部アンカープレート30がコンクリート中に埋設されるので、アンカーロッド40の下端の定着力が大幅に増し、格点の上方への引き抜き剛性が高まる。また、アンカーロッド40の下端の位置を下部アンカープレート30によって適切に決めることができるので、アンカーロッド40の下端の位置を下方に長く延ばすことが可能になる。

【0040】

また、上部円環金物10の上部円筒部材11の外周に上端フランジ12および下端フランジ13が接合され、内周に内部リングプレート14が接合されているので、上部円筒部材11の剛性が高まり、格点強度が高まる。また、下部円環金物20のフランジ22と上部円環金物10の下端フランジ13の間に介在させる仮固定部材Kによって、上部円環金物10を容易かつ適切に支えることが可能であるから、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。

【0041】

また、橋脚を構成する円形鋼管杭2の何本かの下端に、地盤中に回転圧入される螺旋羽根2aが設けられているので、橋脚(円形鋼管杭2)の上方への引き抜き強度が高まり、津波などによる増水時並びに土砂災害時における上向きの圧力に対する抵抗力が増す。

【0042】

<第2実施形態>

次に、第2実施形態を説明する。

図12は第2実施形態の剛結構造(頂盤取付タイプ)を含む橋梁の一部構成を示す斜視図、図13は同剛結構造を得る場合の施工途中の状態を一部破断して示す斜視図、図14は同剛結構造の施工に用いる各種部材の斜視図である。また、図15〜図20は同剛結構造の施工方法(剛結方法)の工程説明図である。

【0043】

図12および図13に示す橋梁1Bは、橋脚を構成する円形鋼管杭2の上端と鋼箱横桁7とを第2実施形態の剛結構造M2を介して直結したタイプのものである。鋼箱横桁7は、橋桁3を構成する横桁5に一体化されており、内部にコンクリートを充填する空洞を有する。その他の橋としての構造は第1実施形態と同様であるので、同一構成要素に同符号を付して説明を省略する。なお、本発明は上記円形鋼管杭2の上端と鋼箱縦桁とを剛結構造する場合にも適用可能である。

【0044】

円形鋼管杭2の上端と鋼箱横桁7の剛結構造M2を得るために、本実施形態では、図14に示すように、上部アンカープレート60と、下部円環金物20と、下部アンカープレート30と、アンカーロッド(鉄筋)40と、ナット50などの部品を使用する。上部アンカープレート60は、アンカーロッド40の位置決め孔65を周方向に間隔的に有している。ここでは、第1実施形態で用いた上部円環金物10は使用せず、代わりに、次に述べるように鋼箱横桁7に上部円筒部材71が設けられている。

【0045】

図15に示すように、鋼箱横桁7は、内部空洞を構成する上壁7aと下壁7bと側壁7cとを有したもので、鋼箱横桁7の下壁7bの円形鋼管杭2との接合部に、貫通孔7dが形成されている。その貫通孔7dの周囲の下壁7bの下面には、上部円筒部材71が下方に突出した状態で接合され、貫通孔7dの周囲の下壁7bの上部円筒部材71の内周よりも内側に入った位置には、アンカーロッド40の位置決め孔7eが周方向に間隔的に形成されている。

【0046】

次に施工方法の手順を説明する。

上記のような部品を用いて円形鋼管杭2と鋼箱横桁7を剛結合する場合は、まず、図15に示すように、アンカーロッド40を、下部アンカープレート30の位置決め孔35と下部円環金物20の内部リングプレート24の位置決め孔25と鋼箱横桁7の下壁7bの位置決め孔7eと上部アンカープレート60の位置決め孔65に通し、アンカーロッド40の下端を下部アンカープレート30にナット50で固定し、アンカーロッド40の上端を上部アンカープレート60に固定する。鋼箱横桁7とアンカーロッド40は、ナット50を緩めに螺合することで、完全に締め付けない状態にしておく。

【0047】

次に、図16および図17に示すように、下部円環金物20を円形鋼管杭2の上端に装着する。即ち、下部円環金物20の下部円筒部材21を円形鋼管杭2の上端内部に挿入し、フランジ22を円形鋼管杭2の上端に載せる。また、鋼箱横桁7の下面の上部円筒部材71の下端を、下部円環金物20の下部円筒部材21の内部に挿入する。この状態で、鋼箱横桁7に接合された上部円筒部材71を下部円環金物20に対して上下方向に位置調整するとともに、下部円環金物20を円形鋼管杭2に対して水平方向に位置調整する。

【0048】

位置調整が終わったら、図18に示すように、木材等の仮固定部材Kを、鋼箱横桁7の下壁7bと下部円環金物20のフランジ22との間に挟むなどして仮固定し、ナット50を締め付けることにより、鋼箱横桁7とアンカーロッド40とを固定する。その後、図19に示すように、鋼箱横桁7の内部および円形鋼管杭2の内部にコンクリートCを打設充填して固化させることで、図20に示すような橋脚(円形鋼管杭2)と鋼箱横桁7の剛結構造M2が得られると共に、橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成される。

【0049】

このようにして得られる剛結構造M2によれば、円形鋼管杭2で構成される橋脚の上端位置の水平方向および上下方向の施工誤差を簡単に吸収しながら、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3を鉄筋コンクリート構造の接合部分を介して強く剛結合することができる。従って、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3の一体性を増して強度の高い格点構造を構成することができ、津波などによる増水時または土砂災害時の流失のおそれを減少させることが可能となる。また、アンカーロッド40が鋼箱横桁7の下壁7bに設けた位置決め孔7eと、上部アンカープレート60に設けた位置決め孔65と、下部円環金物20の位置決め孔25と、下部アンカープレート30の位置決め孔35によって位置決めされるので、鉄筋コンクリート構造の接合部分の品質向上が図れる。

【0050】

また、下部円環金物20のフランジ22と鋼箱横桁7の下壁7bの間に介在させる仮固定部材Kによって、鋼箱横桁7を容易かつ適切に支えることが可能であるから、コンクリート打設時の各部材の仮支持がやりやすくなる。また、上部アンカープレート60と下部アンカープレート30とがコンクリートC中に埋設されるので、鋼箱横桁7内に位置するアンカーロッド40の上端と円形鋼管杭2内に位置するアンカーロッド40の下端のコンクリートCに対する定着力が大幅に増し、橋脚(円形鋼管杭2)と橋桁3の結合剛性が増す。また、アンカーロッド40の上端や下端の位置を上部アンカープレート60や下部アンカープレート30によって適切に決められるので、アンカーロッド40の上端や下端の位置を上方や下方に長く延ばすことが可能になる。

【0051】

また、橋脚を構成する円形鋼管杭2の何本かの下端に、地盤中に回転圧入される螺旋羽根2aを設けてあれば、橋脚(円形鋼管杭2)の上方への引き抜き強度が高まり、津波などによる増水時の上向きの水圧に対する抵抗力を増すことができる。

【0052】

なお、本発明は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。

【符号の説明】

【0053】

M1,M2 剛結構造

1A,1B 橋梁

2 円形鋼管杭(橋脚)

2a 螺旋羽根

3 橋桁

4 主桁

5 横桁

6 床版

10 上部円環金物

11 上部円筒部材

12 上端フランジ

13 下端フランジ(外向きのフランジ)

14 内部リングプレート

15 位置決め孔

16,17,18 桁支持部

20 下部円環金物

21 下部円筒部材

22 フランジ(外向きのフランジ)

24 内部リングプレート

25 位置決め孔

30 下部アンカープレート

35 位置決め孔

40 アンカーロッド(鉄筋)

7 鋼箱横桁(鋼箱桁)

7b 下壁

7d 貫通孔

7e 位置決め孔

71 上部円筒部材

60 上部アンカープレート

65 位置決め孔

C コンクリート

【特許請求の範囲】

【請求項1】

橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材が挿入して設置され、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端が上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入されると共に、前記上部円筒部材の内部から前記円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋が配置され、前記上部円筒部材が前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、上方から前記上部円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、前記橋脚と橋桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項2】

前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入され、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せられ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通されることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記橋桁に固定された上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする請求項1に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項3】

前記上部円筒部材と、該上部円筒部材の外周の下端より上側の位置に接合された外向きのフランジと、前記上部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートと、前記上部円筒部材の外周に突設された桁支持部と、を備えた上部円環金物の前記上部円筒部材の下端が、当該上部円環金物の内部リングプレートの位置決め孔に前記鉄筋をそれぞれ挿通させることにより該鉄筋の上端を位置決めすると共に、前記桁支持部に前記橋桁を接合した状態で、前記下部円環金物の内部に挿入されており、前記上部環状金物のフランジと前記下部環状金物のフランジとの間に仮固定部材を介在させることで位置決めされた上で、上方から前記上部円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、前記橋脚と橋桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする請求項2に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項4】

前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の下端が、前記下部環状金物の下方に配置されて前記円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通されて固定されることで位置決めされていることを特徴とする請求項3に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項5】

前記橋桁を構成する内部空洞を備えた鋼箱桁の下壁に貫通孔が形成されると共に、その貫通孔の周囲の前記下壁の下面に前記上部円筒部材が下方に突出した状態で接合され、前記貫通孔の周囲の下壁の前記上部円筒部材の内周よりも内側に入った位置に前記鉄筋の位置決め孔が形成されており、前記上部円筒部材の下端が前記円形鋼管杭の上端内部に前記下部円筒部材を介して上下方向および水平方向の遊びを確保した状態で上方から挿入され、前記貫通孔の周囲の下壁に形成された位置決め孔に前記鉄筋が挿通されることで前記鉄筋が位置決めされ、前記上部円筒部材が前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、前記鋼箱内部から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填して固化されることにより、前記橋脚と前記鋼箱桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする請求項1に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項6】

前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入し、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通させることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記鋼箱桁に固定された前記上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする請求項5に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項7】

前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の下端が、前記下部環状金物の下方に配置され前記円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされると共に、

前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の上端が、前記鋼箱内に配置された上部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされていることを特徴とする請求項6に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項8】

前記橋脚を構成する円形鋼管杭が、下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根を有することを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項9】

橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材を挿入して設置する共に、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端を上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入し、かつ、前記上部円筒部材の内部から前記円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋を配置する工程と、

前記上部円筒部材を前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整する工程と、

上方から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートを充填し固化させることにより、前記橋脚と橋桁を結合すると共に、前記橋脚をコンクリート充填鋼管構造として構成する工程と、

を備えることを特徴とする橋脚と橋桁の剛結方法。

【請求項1】

橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材が挿入して設置され、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端が上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入されると共に、前記上部円筒部材の内部から前記円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋が配置され、前記上部円筒部材が前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、上方から前記上部円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、前記橋脚と橋桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項2】

前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入され、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せられ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通されることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記橋桁に固定された上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする請求項1に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項3】

前記上部円筒部材と、該上部円筒部材の外周の下端より上側の位置に接合された外向きのフランジと、前記上部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートと、前記上部円筒部材の外周に突設された桁支持部と、を備えた上部円環金物の前記上部円筒部材の下端が、当該上部円環金物の内部リングプレートの位置決め孔に前記鉄筋をそれぞれ挿通させることにより該鉄筋の上端を位置決めすると共に、前記桁支持部に前記橋桁を接合した状態で、前記下部円環金物の内部に挿入されており、前記上部環状金物のフランジと前記下部環状金物のフランジとの間に仮固定部材を介在させることで位置決めされた上で、上方から前記上部円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填されて固化されることにより、前記橋脚と橋桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする請求項2に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項4】

前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の下端が、前記下部環状金物の下方に配置されて前記円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通されて固定されることで位置決めされていることを特徴とする請求項3に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項5】

前記橋桁を構成する内部空洞を備えた鋼箱桁の下壁に貫通孔が形成されると共に、その貫通孔の周囲の前記下壁の下面に前記上部円筒部材が下方に突出した状態で接合され、前記貫通孔の周囲の下壁の前記上部円筒部材の内周よりも内側に入った位置に前記鉄筋の位置決め孔が形成されており、前記上部円筒部材の下端が前記円形鋼管杭の上端内部に前記下部円筒部材を介して上下方向および水平方向の遊びを確保した状態で上方から挿入され、前記貫通孔の周囲の下壁に形成された位置決め孔に前記鉄筋が挿通されることで前記鉄筋が位置決めされ、前記上部円筒部材が前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整された上で、前記鋼箱内部から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートが充填して固化されることにより、前記橋脚と前記鋼箱桁が結合されると共に、前記橋脚がコンクリート充填鋼管構造として構成されていることを特徴とする請求項1に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項6】

前記円形鋼管杭の上端内部に挿入される下部円筒部材と、該下部円筒部材の外周に接合されて前記円形鋼管杭の上端に載る外向きのフランジと、前記下部円筒部材の内周に接合されて前記鉄筋の位置決め孔を有する円環状の内部リングプレートとを備えた下部円環金物が、前記下部円筒部材を前記円形鋼管杭の上端内部に挿入し、前記フランジを円形鋼管杭の上端に載せ、前記内部リングプレートの位置決め孔にそれぞれ前記鉄筋を挿通させることにより該鉄筋の上下方向の中間部を位置決めした状態で、前記円形鋼管杭の上端に装着されており、その下部円環金物の内部に、前記鋼箱桁に固定された前記上部円筒部材が挿入されていることを特徴とする請求項5に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項7】

前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の下端が、前記下部環状金物の下方に配置され前記円形鋼管杭の内部に挿入された円環状の下部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされると共に、

前記円形鋼管杭の内部に配置された前記鉄筋の上端が、前記鋼箱内に配置された上部アンカープレートの位置決め孔にそれぞれ挿通され固定されることで位置決めされていることを特徴とする請求項6に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項8】

前記橋脚を構成する円形鋼管杭が、下端に地盤中に回転圧入される螺旋羽根を有することを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の橋脚と橋桁の剛結構造。

【請求項9】

橋脚を構成する円形鋼管杭の上端内部に水平方向に遊びを確保した状態で下部円筒部材を挿入して設置する共に、該下部円筒部材の内部に、橋桁に固定された上部円筒部材の下端を上下方向の遊びを確保した状態で上方から挿入し、かつ、前記上部円筒部材の内部から前記円形鋼管杭の内部にまで渡るように複数の鉄筋を配置する工程と、

前記上部円筒部材を前記円形鋼管杭に対して上下方向および水平方向に位置調整する工程と、

上方から前記円筒部材および前記円形鋼管杭の内部にコンクリートを充填し固化させることにより、前記橋脚と橋桁を結合すると共に、前記橋脚をコンクリート充填鋼管構造として構成する工程と、

を備えることを特徴とする橋脚と橋桁の剛結方法。

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【図17】

【図18】

【図19】

【図20】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【図17】

【図18】

【図19】

【図20】

【公開番号】特開2013−96095(P2013−96095A)

【公開日】平成25年5月20日(2013.5.20)

【国際特許分類】

【出願番号】特願2011−237782(P2011−237782)

【出願日】平成23年10月28日(2011.10.28)

【出願人】(306022513)新日鉄住金エンジニアリング株式会社 (897)

【Fターム(参考)】

【公開日】平成25年5月20日(2013.5.20)

【国際特許分類】

【出願日】平成23年10月28日(2011.10.28)

【出願人】(306022513)新日鉄住金エンジニアリング株式会社 (897)

【Fターム(参考)】

[ Back to top ]